Кладезь народной мудрости

Учитель: Калинина Н.Н.

Цель:

приобщение детей к народному творчеству, привитие любви к народным традициям, расширение их представлений о культуре русского народа, развитие эстетического и нравственного восприятия мира.

Оборудование: презентация «Кладезь народной мудрости», призы и подарки командам, звёзды (по количеству набранных баллов), листочки с половинками пословиц.

Ход игры

Вступление

Народное творчество – народная мудрость, народное знание… Сегодня мы обращаемся к народному творчеству не только потому, что это «кладезь мудрости, запасник народной мысли и нравственного здоровья», но и потому, что это наши истоки. Задачу – вырастить свою смену умной, смелой, доброй, трудолюбивой – жизнь ставила не только перед нашими отцами и дедами, но и перед дедами наших дедов – в веках, тысячелетиях. И в повседневной жизни народа отыскиваются крупинки – золотники народного мастерства. Большинство сказок, пословиц, поговорок, загадок содержит «…добрым молодцам уроки». Мы не знаем имён их творцов, но с полным основанием можем сказать, что «автор – гениальный, вечно живой и вечно молодой поэт, воспитатель, педагог – народ». Наша задача – изучить и сохранить всё лучшее в народном творчестве, иначе мы подорвём корни, которые держат нас, собственными руками расправимся сами с собой и станем «Иванами, родства не помнящими»…

Сегодня мы проводим конкурс-викторину «Звёздный час». И все вопросы, которые будут заданы, связаны с устным творчеством.

Игроки:

1,2,3 команды из учащихся 6-8 классов. Каждая группа создаётся в соответствии с возрастными категориями, поэтому в каждой группе уч-ся из разных классов.

Жюри:

учителя и уч-ся, выбранные игрой.

Основная часть

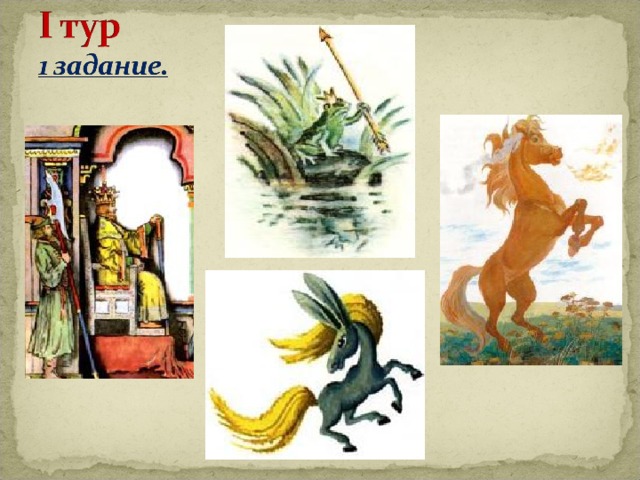

I тур

Каждый из нас в раннем детстве слушал сказки. «Что за прелесть - эти сказки! Каждая есть поэма…», «Сказка ложь, да в ней намёк…», - говорил о сказках кто? (А.С.Пушкин.)

Зародившись в древние века, сказка до сих пор передаётся из уст в уста, переиначивается и возникает заново. Сейчас проверим, хорошо ли вы знаете народные сказочные сюжеты и сказки.

Задание

Перед вами персонажи сказок.

- Каких? («Царевна-лягушка», «Конёк-горбунок», «Сивка-бурка», «Сказка о царе Салтане»)

- Во всех ли сказках речь идёт о трёх братьях?

( Нет. «Сказка о царе Салтане» - три девицы, три сестрицы)

Задание

Перед вами имена героев русских народных сказок: ИВАН БЫКОВИЧ, НИКИТА КОЖЕМЯКА, ШАБАРША, СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК.

- У Пушкина есть сказка в стихах «О попе и работнике его Балде». В её основе лежит сюжет русской народной сказки. Как звали героя этой сказки?

(ШАБАРША)

- Какой сказочный герой смог победить чудо-юдо 12-головое?

(ИВАН БЫКОВИЧ)

- в русских народных сказках всегда сталкивается добро и зло, хорошие и плохие герои. Какой из этих героев является отрицательным персонажем?

(СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК)

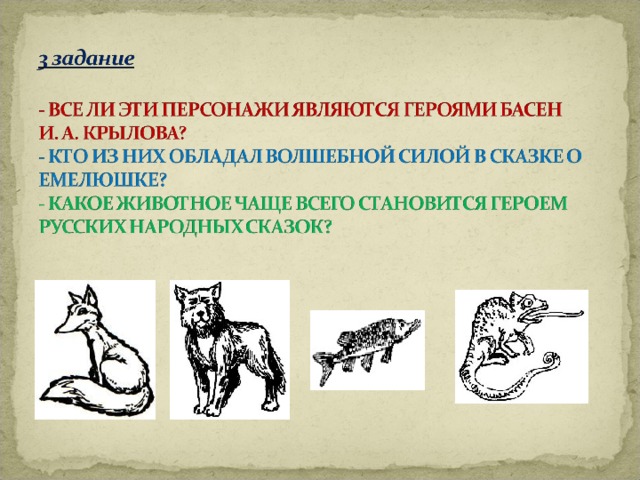

Задание

По своему характеру и видам сказки делятся на волшебные, авантюрные, бытовые, сказки о животных. Сказки о животных, пожалуй, самые древние. Их персонажи наделены человеческими качествами: добротой и коварством, глупостью и хитростью. В более позднее время они становились героями басен, сохраняя при этом человеческие качества.

Перед вами лиса, волк, щука и хамелеон.

- Все ли эти персонажи являются героями басен И.А.Крылова?

( «ХАМЕЛЕОН» – ЭТО НАЗВАНИЕ РАССКАЗА ЧЕХОВА)

- Кто из них обладал волшебной силой в сказке о Емелюшке?

- Как вы думаете, какое животное чаще всего становилось героем русских народных сказок? (ЛИСА)

- Кто больше вспомнит названий этих сказок?

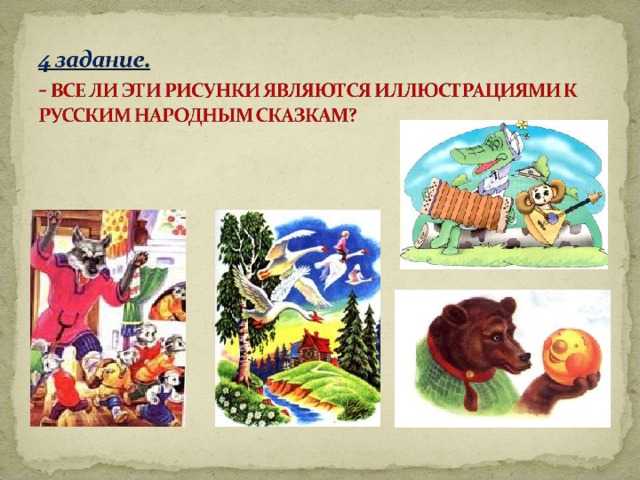

Задание

- ВСЕ ли эти рисунки являются иллюстрациями к русским народным сказкам?

(НЕТ, «КРОКОДИЛ ГЕНА И ЕГО ДРУЗЬЯ»)

- Кто придумал эту сказку?

(ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ I ТУРА

II ТУР

Задание

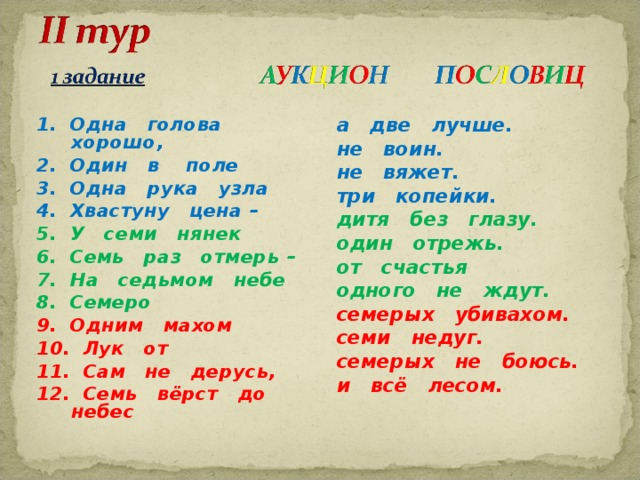

АУКЦИОН ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Пословицы и поговорки прочно лежат в памяти, их запоминание облегчается разными созвучиями, рифмами. Они кратки, в них нет лишних слов:

Пословица не даром молвится.

Глупая речь не пословица.

Пословица – всем делам помощница.

А много ли вы знаете пословиц? Сейчас это проверим!

Перед вами три группы пословиц…, но они потеряли своё окончание и состоят лишь из первой части. Вторую вам предстоит найти из - 12 окончаний.

Одна голова хороша, (а две лучше).

Один в поле (не воин).

Одна рука (узла не вяжет).

Хвастуну цена – (три копейки).

У семи нянек (дитя без глазу).

Семь раз отмерь – (один отрежь).

На седьмом небе (от счастья).

Семеро одного (не ждут).

Одним махом (семерых убивахом).

Лук от (семи недуг).

Сам не дерусь, (семерых не боюсь).

Семь вёрст до небес (и всё лесом).

- А какая часть речи повторяется из пословицы в пословицу?

(ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ)

2) Задание

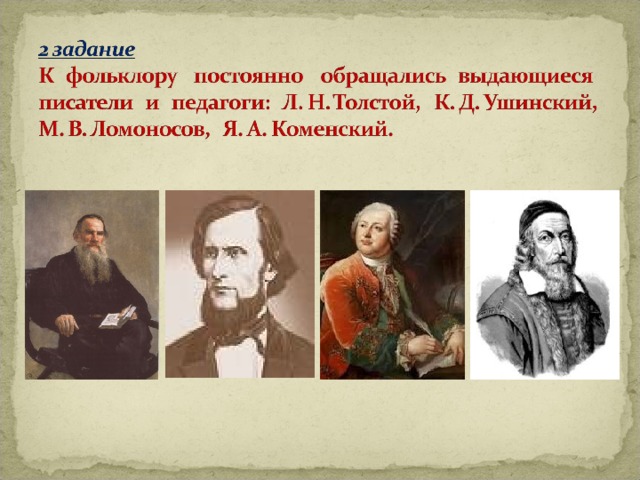

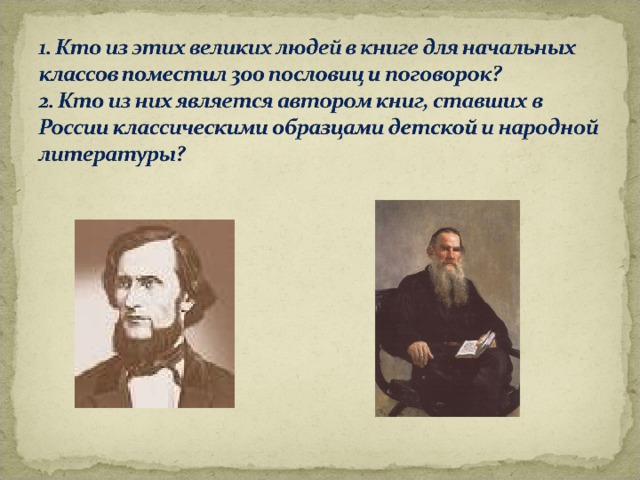

Постоянно обращались к фольклору выдающиеся писатели и педагоги: Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский, М.В.Ломоносов, Я.А.Коменский.

- Кто из этих великих людей в книге для начальных классов поместил 300 пословиц и поговорок? (К.Д.УШИНСКИЙ в книге «РОДНОЕ СЛОВО»)

- Кто из них является автором книг, ставших в России классическими образцами детской и народной литературы? (Л.Н.ТОЛСТОЙ)

3)Задание

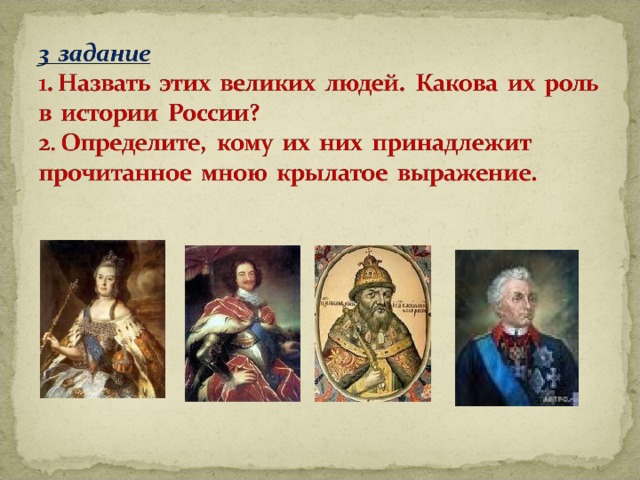

В своей речи мы пользуемся не только пословицами и поговорками, но и крылатыми выражениями, вошедшими в нашу речь из разных источников. Перед вами портреты ЕКАТЕРИНЫ II, ПЕТРА I, ИВАНА ГРОЗНОГО, А.В.СУВОРОВА.

Необходимо определить, кому из них принадлежат крылатые выражения.

- «ЗА УЧЁНОГО – ТРЁХ НЕУЧЁНЫХ ДАЮТ»? (СУВОРОВУ)

- «ПРОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ»? (ЕКАТЕРИНЕ II).

- «ВОСПИТАННОГО ЧЕЛОВЕКА УКРАШАЮТ ТРИ ДОБРОДЕТЕЛИ: ПРИВЕТЛИВОСТЬ, СМИРЕНИЕ И УЧТИВОСТЬ» ? (ПЁТРУ I )

4)Задание

А сейчас вспомним крылатые выражения наших великих русских писателей, поэтов и баснописцев – А.С.ГРИБОЕДОВА, И.А.КРЫЛОВА, А.С.ПУШКИНА, Д.И.ФОНВИЗИНА

- «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»? (ПУШКИНУ)

- «НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, А ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ»? (ФОНВИЗИНУ)

- «СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСОВ НЕ НАБЛЮДАЮТ»? (ГРИБОЕДОВУ)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ II ТУРА

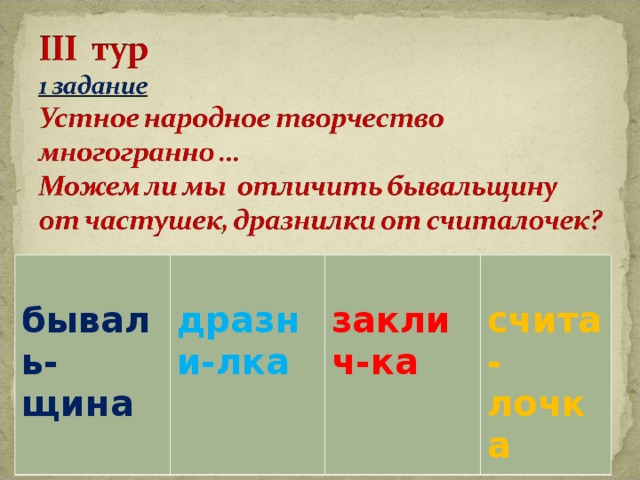

III ТУР

Устное народное творчество многогранно. Наряду с пословицами и поговорками, загадками и былинами, обрядовыми песнями и частушками есть и бывальщины, дразнилки, заклички, считалочки… а вот мы, современные люди можем отличить бывальщину от частушек, дразнилки от считалочки? Попробуем!!!

Задание

- Что это?

Дождик-дождик, пуще лей

На меня и на людей!

А на бабу-Ягу – лей по целому ведру!

(ЗАКЛИЧКА)

- Что это?

Мужик рыбу ловил на озёрах и увидел чёрта.

Чёрт сидит, качается и горит:

- Год году хуже, год году хуже, год году хуже.

Мужик его веслом хлопнул:

- А на этот год тебе хуже всех.

Да и убил. (БЫВАЛЬЩИНА)

- Что это?

Прокоп-укроп,

Медный лоб.

Сам с аршин,

Голова с кувшин. (ДРАЗНИЛКА)

Что мы не назвали?

А это прочитайте сами… Кто первым? (ПРОЧИТАТЬ НАИЗУСТЬ СЧИТАЛОЧКУ)

Задание

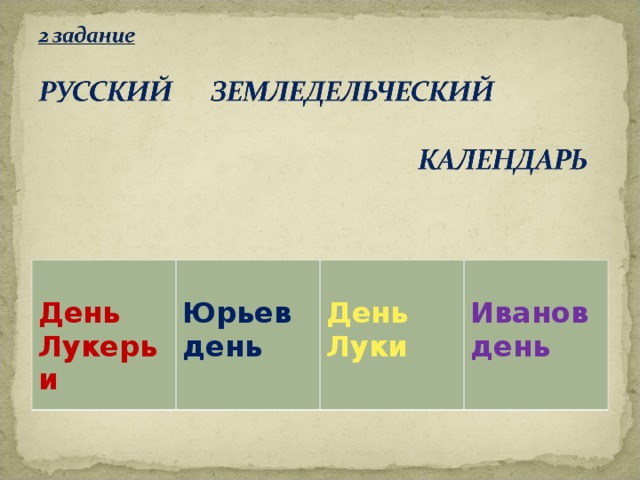

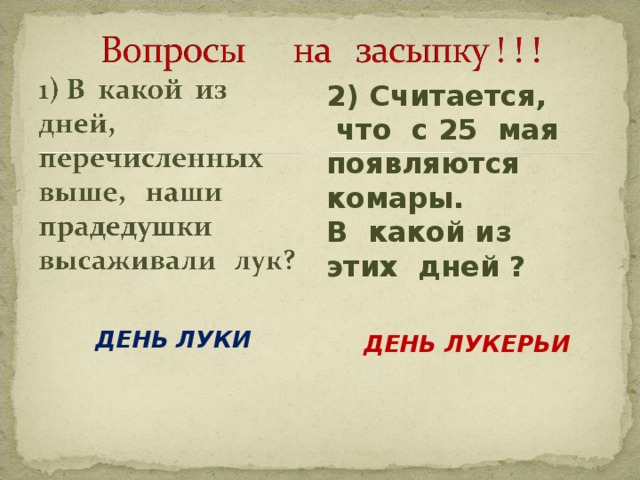

Русский земледельческий календарь.

Исстари основным занятием славян было земледелие. Полная зависимость от природы заставляла крестьян изучать окружающий мир. Это вылилось в целый ряд правил, примет, тонких и верных наблюдений. Не случайно в нашем народном календаре все сезоны, месяцы, недели и даже дни имеют свои собственные имена, например: ДЕНЬ ЛУКЕРЬИ, ЮРЬЕВ ДЕНЬ, ДЕНЬ ЛУКИ, ИВАНОВ ДЕНЬ…

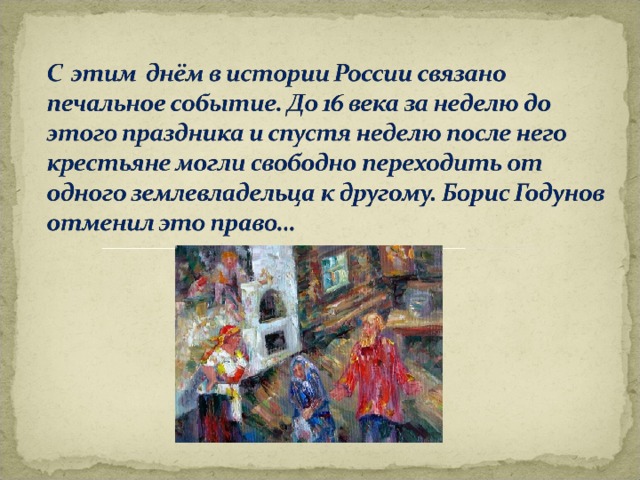

Вопрос №1.

С этим днём связано печальное событие. До 16 века за неделю до этого праздника и спустя неделю после него крестьяне могли свободно переходить от одного землевладельца к другому. Борис Годунов отменил это право крестьян, закрепив их навечно за боярами. Что это за день?

(ЮРЬЕВ ДЕНЬ)

Вопрос №2.

Стоит поп низок, на нём сто ризок.

Ризки снимешь, сам заплачешь. (ЛУК – самый почитаемый на Руси овощ)

- В каком из этих дней наши прадедушки высаживали лук на грядки?

(ДЕНЬ ЛУКИ)

Вопрос №3.

Считается, что с 24 мая начинают появляться комары. В какой из этих дней?

(ДЕНЬ ЛУКЕРЬИ)

Вопрос №4.

Этот день принадлежит к числу самых почитаемых, самых разгульных праздников в году. По поверьям, в ночь на этот день нельзя спать, так как оживает всякая нечисть: ведьмы, оборотни, русалки… О каком дне идёт речь?

(ИВАНОВ ДЕНЬ)

Задание.

Народные промыслы.

Перед вами названия русских городов, славившихся народными промыслами: ГЖЕЛЬ, ХОХЛОМА, ДЫМКОВО, ТУЛА

Вопрос №1:

- В каком из сёл в XVII веке возник русский народный промысел росписи по дереву? (С. ХОХЛОМА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ.)

Вопрос №2:

- В каком из этих населённых пунктов производят удивительные изделия, их не вырезают из дерева, не вылепливают из глины, их печатают?

(ТУЛА – ПЕЧАТНЫЕ ПРЯНИКИ)

Вопрос №3:

- Это место славится керамикой, сочной синей росписью на ослепительно белом фоне? (ГЖЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛ.)

Вопрос №4:

- Слобода г. Кирова славится глиняной игрушкой. Что это за слобода?

(ДЫМКОВСКАЯ СЛОБОДА Г. КИРОВА)

Задание.

Перед вами русские народные музыкальные инструменты. Назовите их!

Вопрос №1:

- Чем жалейка отличается от балалайки и гуслей? (Б. И Г. – СТРУННЫЕ, А ЖАЛЕЙКА – РУССКИЙ ДУХОВОЙ ЯЗЫЧКОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕРЕВЯННУЮ ТРУБОЧКУ С 3 – 7 ОТВЕРСТИЯМИ)

Вопрос №2:

- На каком музыкальном инструменте играл Садко? (ГУСЛИ)

Вопрос №2:

- Какой инструмент прославили в своих песнях Алла Пугачёва и Вика Цыганова? (БАЛАЛАЙКУ)

ФИНАЛЬНАЯ ИГРА

ВОПРОС №1:

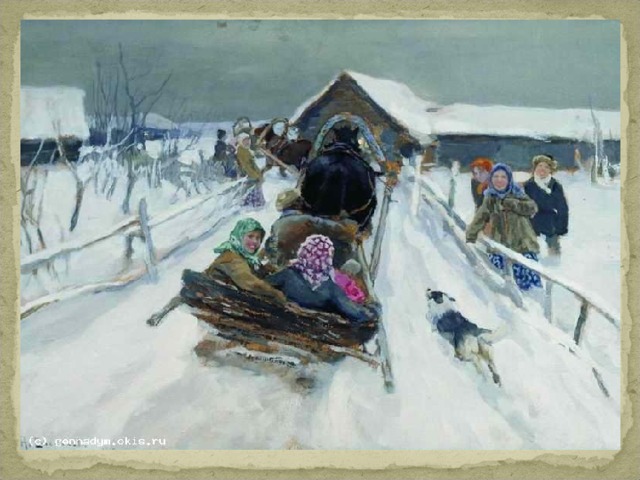

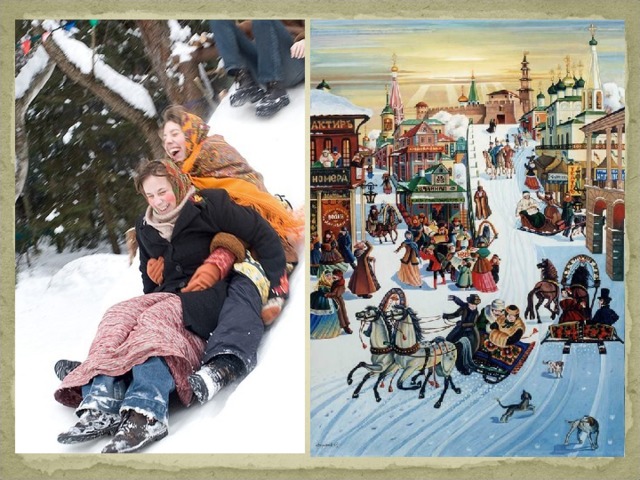

- Какой народный праздник изображён на картине? (МАСЛЕНИЦА)

ВОПРОС №2:

- Как называется эта картина и кто её автор?

(«МАСЛЕНИЦА» Б.М.КУСТОДИЕВА)

ВОПРОС №3:

Дать название масленичной неделе:

1 команда – понедельник и вторник;

(ПОНЕДЕЛЬНИК: ВСТРЕЧА, В ЭТОТ ДЕНЬ ДЕЛАЛИ ЧУЧЕЛО МАСЛЕНИЦЫ, НАДЕВАЛИ НА НЕГО СТАРУЮ ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ, НАСАЖИВАЛИ НА ШЕСТ И С ПЕНИЕМ ВОЗИЛИ НА САНЯХ. ЗАТЕМ МАСЛЕНИЦУСТАВИЛИ НА СНЕЖНОЙ ГОРЕ, ГДЕ НАЧИНАЛОСЬ КАТАНИЕ НА САНЯХ. ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ПОЮТ В ЭТОТ ДЕНЬ «ВСТРЕЧИ», ОТЛИЧАЮТСЯ ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬЮ.)

(ВТОРНИК: ЗАИГРЫШ, С ЭТОГО ДНЯ НАЧИНАЮТСЯ РАЗНОГО РОДА РАЗВЛЕЧЕНИЯ: КАТАНИЕ НА САНЯХ, БАЛАГАНЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ЭКСПРОМТОМ УСТРАИВАЛИСЬ ДОМАШНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ С РЯЖЕНЫМИ…)

2 команда – среда и четверг;

(СРЕДА: ЛАКОМКА, УГОЩЕНИЕ ВО ВСЕХ ДОМАХ БЛИНАМИ И ДРУГИМИ ЯСТВАМИ. НА УЛИЦАХ ШАТРЫ С ТОРГОВЫМИ ПАЛАТКАМИ, ГДЕ ТОРГОВАЛИ БЛИНАМИ, ОРЕХАМИ, ПРЯНИКАМИ , ГОРЯЧИМИ СБИТНЯМИ, ИЗ КИПЯЩЕГО САМОВАРА ПРЯМО НА УЛИЦЕ МОЖНО БЫЛО ПОПИТЬ ЧАЙКУ…)

(ЧЕТВЕРГ: РАЗГУЛ, ШИРОКИЙ ЧЕТВЕРГ, ПЕРЕЛОМ, ИГРЫ, КУЛАЧНЫЕ БОИ, БИТЬСЯ МОЖНО БЫЛО СТЕНКА НА СТЕНКУ, НО ПРИ ЭТОМ СТРОГО СОБЛЮДАЛИСЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: НЕ БИТЬ ЛЕЖАЧЕГО, ВДВОЁМ НА ОДНОГО НЕ НАПАДАТЬ И т.д.)

3 команда – пятница и суббота

(ПЯТНИЦА: ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРА, ЭТО СПОСОБСТВОВАЛО СВАДЬБАМ И НАЧАЛУ НОВОЙ СЕМЬИ, НАНОСИЛИСЬ ВИЗИТЫ К ТЁЩАМ И ПРОСТО К ЗНАКОМЫМ. ЕСЛИ В СРЕДУ ЗЯТЬЯ ГОСТИЛИ У ТЁЩ, ТО В ПЯТНИЦУ ЗЯТЬЯ УСТРАИВАЛИ «ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ». НЕУВАЖЕНИЕ ЗЯТЯ К ЭТОМУ ОБЫЧАЮ СЧИТАЛОСЬ БЕСЧЕСТИЕМ И ОБИДОЙ, БЫЛО ПОВОДОМ К ВРАЖДЕ МЕЖДУ НИМ И ТЁЩЕЙ)

*СУББОТА: ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ, МОЛОДЫЕ НЕВЕСТКИ ПРИНИМАЛИ У СЕБЯ РОДНЫХ, НОВОБРАЧНАЯ НЕВЕСТКА ОБЯЗАНА БЫЛА ДАРИТЬ СВОИМ ЗОЛОВКАМ ПОДАРКИ)

А ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Это проводы, целовник, прощёный день, которым завершается масленичный цикл.

Старались просить прощения у тех, кого невзначай обидели, ходили на кладбище с этой же целью, ставили на могилы блины, молились и поклонялись праху родных.

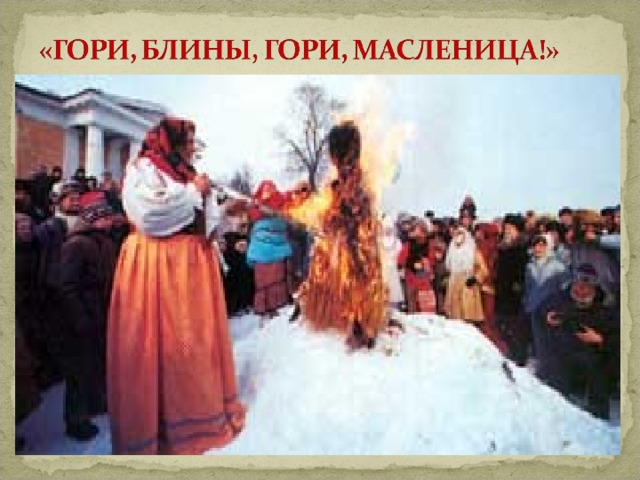

Саму сударыню – Масленицу взгромождали на сани и везли по улицам села, города. За этими санями шёл поезд их других саней. Видевшие Масленицу должны были ругать её, кричать: «Убирайся вон, грязная старуха! Убирайся вон, пока цела!» детям не только разрешалось шуметь, но и приветствовали шум и веселье. За околицей давали чучелу Масленицы блин и сжигали со словами: «Гори, блины, гори, Масленица!» блины были как бы символами повиновения усопших и символом плодородия.

В прощальных песнях заметна грусть. В них упрекали Масленицу, что она обманула людей, разорила их и посадила на Великий пост…

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

ЧАЕПИТИЕ С БЛИНАМИ И ДРУГИМИ СЛАДОСТЯМИ.