- Воплощение сюжетов

- А.С. Пушкина в музыке П.И.Чайковского

Учитель музыки: Жарова Ольга Викторовна

ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ

(1840-1893)

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837)

А.С.Пушкин впервые очень близко ощутил настоящую природу, когда приезжал в имение, в село Захарово, тогда ему было 7 лет. Маленький Саша впервые попадает на деревенский простор и ощущает новую благодатную тишину.

Если собрать воедино описание природы в поэзии Пушкина, то перед нами пройдут все четыре времени года: весна с первыми ласковыми лучами солнца, лето с жаркими днями, осень с таинственными лесами и торжество зимы. Отправимся в путешествие по стихам Пушкина о природе и музыкой Чайковского с его альбомом “Времена года”.

"Времена года" Чайковского – это своеобразный музыкальный дневник композитора, запечатлевший дорогие его сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы. Любовью к жизни и восхищением ею и наполнена музыка одного из музыкальных шедевров Чайковского, фортепианного цикла "Времена года". Энциклопедией русской усадебной жизни XIX века, петербургского городского пейзажа можно назвать этот цикл из 12 характеристических картин для фортепиано. В его образах запечатлены Чайковским и бескрайние русские просторы, и деревенский быт, и картины петербургских городских пейзажей, и сценки из домашнего музыкального быта русских людей того времени.

Итак, весна! Солнце, снег и дождь вперемешку. Непостоянен обманщик – апрель: на дню семь погод. Еще вчера снежный ковер был белым, пушистым. Но постепенно почернел снег на косогорах. Посветлел лес, стал воздушным, прозрачным. Весна властно будит природу. Разливаются реки, стряхивают зимний сон деревья, зеленеют почки, на полянах пробиваются первые щетинки травинок. Воздух наполняется чудесным ароматом.

"Подснежник" Апрель. Подснежник - так называются растения, которые появляются сразу после схода зимнего снега. Трогательно после зимней стужи, мертвой, безжизненной поры выглядят небольшие голубые или белые цветочки, появляющиеся сразу после таяния зимнего снега. Подснежник очень любим в России. Он почитается как символ новой нарождающейся жизни. Пьеса "Подснежник" построена на вальсообразном ритме, вся проникнута порывом, взлетом эмоций. В ней проникновенно передано то волнение, которое возникает при созерцании весенней природы, и радостное, скрытое в глубинах души, чувство надежды на будущее и затаенного ожидания.

Гонимы вешними лучами,

С окрестных гор уже снега

Сбежали мутными ручьями

На потопленные луга.

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года;

Синея, блещут небеса.

Еще прозрачные леса

Как будто пухом зеленеют...

Наступил июнь. Прогремели грозы. Прошумели дожди. Выколосились и отцвели озимые. Жара еще не успела утомить сочную, яркую зелень. Над цветами порхают бабочки, жужжат пчелы, хлопочут шмели. По широкому простору катятся волны зреющей нивы. Сладко благоухает медом цветущая рожь. Русское лето развертывается во всей своей великолепной красе. Это время Пушкин не любил, называя его однообразным, не переносил летнего зноя.

"Баркарола" Июнь. Барка – это итальянское слово, означает лодка. Баркаролой в итальянской народной музыке назывались песни лодочника, гребца. большое распространение баркаролы. ОВ русской музыке первой половины XIX века получили ни стали неотъемлемой частью русской лирической вокальной музыки, а также нашли свое отражение и в русской поэзии и в живописи. “Баркарола” - один из петербургских музыкальных пейзажей в цикле Чайковского “Времена года”. Даже своим названием пьеса обращена к картинам водных каналов и многочисленных речек, на берегах которых расположена северная столица России. Пьеса заканчивается постепенным замиранием всей музыки - словно лодка удаляется, а вместе с нею удаляются и исчезают голоса и всплески волн.

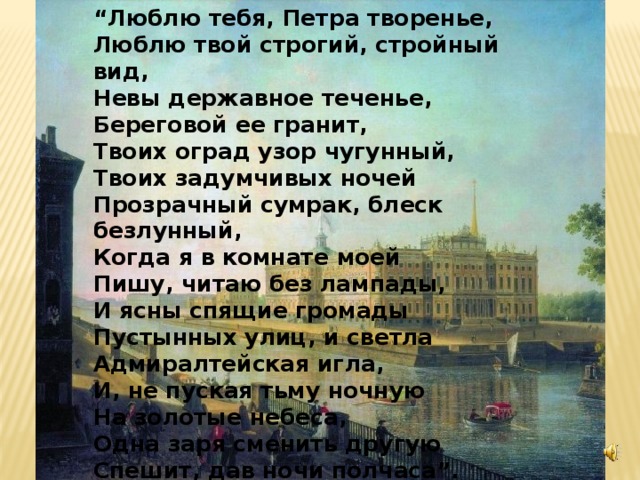

“ Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, Береговой ее гранит, Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады, И ясны спящие громады Пустынных улиц, и светла Адмиралтейская игла, И, не пуская тьму ночную На золотые небеса, Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса”.

(из “Медного всадника”)

Летят дни. То ветерком их обвевает, то дождиком поливает. Далекий горизонт слегка окутывается лиловой дымкой. Осень вплетает березам золото в кудри, раскидывает по полянам белесые облака туманов, гонит по перелескам серебряные нити паутины. Все холоднее ночи, все чаще затяжные моросящие дожди. А знобкий, порывистый ветер, словно чародей, покрывает поляны и лесные просеки пестрым ковром сорванных листьев. Да, жаль расставаться с теплыми солнечными днями. Но не Пушкину. Осень – любимое время года поэта. Он ценит в осени тихую красоту, и, несмотря на то, что природа угасает, у поэта рождается вдохновение…

Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и музыканты. “Осенняя песнь” занимает в цикле особое место. По своему трагическому колориту она является его содержательным центром, итогом всего повествования о русской жизни и жизни русской природы. Октябрь, “Осенняя песнь” - это песнь умирания всего живого. Вся пьеса - это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино.

“ Каждый день отправляюсь на далекую прогулку, отыскиваю где-нибудь уютный уголок в лесу и бесконечно наслаждаюсь осенним воздухом, пропитанным запахом опавшей листвы, тишиной и прелестью осеннего ландшафта с его характеристическим колоритом”, - писал П. И. Чайковский

... Унылая по ра! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пы шное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях в етра шум и свежее дыханье,

И мглой вол нистою покрыты небеса,

И редкий со лнца луч, и первые морозы,

И отдаленны е седой зимы угрозы.

Прошумела листопадом золотая осень. Скоро, совсем скоро повеет зимней стужей. И вот уже серебрятся на солнце пышные сугробы. Затихли капели предзимья, и водворилась торжественная тишина зимнего покоя. Над крышами клубятся белые столбы дыма. Представляешь себя сидящим в санях, закутанным в теплую медвежью шубу, а лошади несут тебя по снежной дороге. Кругом, сколько хватает глаз, - белые просторы…

Заключительная пьеса цикла - “Святки” - имеет в рукописи композитора подзаголовок “Вальс”. И это не случайно, вальс был в те времена популярным танцем, символом семейных праздников. Основная мелодия пьесы выдержана в стиле бытовой музыки, фрагменты которой чередуются с эпизодами вальса. А завершается пьеса, и, вместе с ней весь цикл безмятежном вальсом, домашним праздником вокруг красивой Рождественской елки.

Опомнилась, глядит Татьяна: Медведя нет; она в сенях; За дверью крик и звон стакана, Как на больших похоронах; Не видя тут ни капли толку, Глядит она тихонько в щелку, И что же видит?.. за столом Сидят чудовища кругом: Один в рогах с собачьей мордой, Другой с петушьей головой, Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов чопорный и гордый, Там карла с хвостиком, а вот Полу-журавль и полу-кот.

С жизнью природы А. С. Пушкин связывает размышления о вечном круговороте жизни, природы, о смене времен года. И эти раздумья, как и в других произведениях поэта, окрашены светлой печалью. Обращаясь к “младой” семье деревьев, он восклицает: “Здравствуй, племя младое, незнакомое...” Тема природы занимает значительное место в творчестве Пушкина и традиционно связана с темой поэта и поэзии, так как природа являлась для поэта источником вдохновения:

И пробуждается поэзия во мне: Душа стесняется лирическим волненьем...

Свое знаменитое произведение "Времена года" Чайковский написал наполненный особых сил и впечатлений, которые возникали во время прогулок по природе в разных частях страны, в разные времена года. Времена года Чайковский писал ровно год, закончив его в 1876 году, поэтому передал образ каждого месяца очень четко и своеобразно.