Вопрос № 105. «Двенадцать». Художественный мир поэмы. Сюжет и конфликт. Герои и автор. Образ Христа

«Слушайте музыку революции» призывал Блок. Какие ритмы вы услышали в поэме «Двенадцать»?

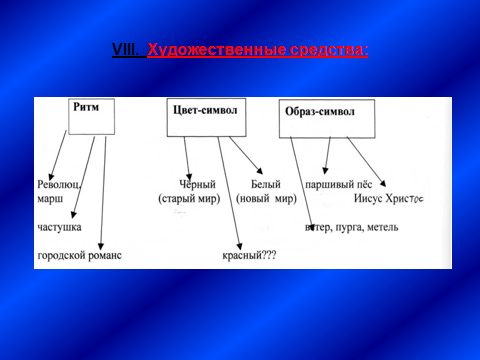

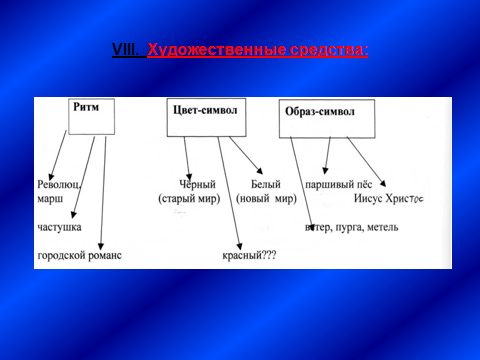

Интонации марша, городской романс, частушечный мотив, прямо процитирована революционная песня, бросаются в глаза лозунги. Разноголосица, какофония, треск выстрелов сливаются в единое целое.

Поэма «Двенадцать» была написана в январе 1918 года. Это было страшное время: позади четыре года войны, миновавшее обольщение свободы в дни Февральской революции, Октябрьский переворот и приход и власти большевиков, наконец, разгон Учредительного Собрания, первого российского парламента. Интеллигентами того круга, которому принадлежал А. Блок, все эти события воспринимались как национальная трагедия, как погибель русской земли. На этом фоне явным контрастом прозвучала блоковская поэма, она многим его современникам показалась не только неожиданной, но даже кощунственной. Как мог певец Прекрасной Дамы создать строки о толстомордой Катьке? Как мог поэт, посвятивший такие проникновенные лирические стихи России, написать в страшные для нее дни слова: "Пальнем-ка пулей в святую Русь?" Вопросы эти были поставлены вскоре после первой публикации "Двенадцати" в газете "Знамя труда".

«Двенадцать» - отклик на события 1917 года. Главная тема поэмы — тема революции.

В центре произведения – пересечение четырех стихий: природы, музыки, любви и стихии социальной. Само действие поэмы происходит не столько в Петрограде 1918 г., сколько, как пишет поэт, "на всем божьем свете". Идет разгул стихийных сил природы, а для поэта-романтика, поэта-символиста, каким был А. Блок, это символ, противостоящий самому страшному - обывательскому покою и уюту.

Поэма невелика по объему, она состоит из двенадцати главок.

Фабулы как таковой нет, сюжет можно определить как психологический.

Жанр. «Двенадцать» — эпическая поэма, в которой мы находим живые, движущиеся, озвученные картины реальности, поданные в ключе картинок с натуры. В «Двенадцати» калейдоскопически сменяющиеся картины-главки, каждая из которых выглядит как моментальный снимок, складываются в масштабную панораму. Это эпос революции. Можно обнаружить в поэме и лирическую струю: она в начальной картине-пейзаже, в заключительных строфах. Блок использует синтез самых разнообразных жанров – литературных и нелитературных (частушки). Лиро-эпическое начало сочетается с повествовательно-драматическим сюжетом.

Образы-символы в поэме – ветер, вьюга, флаг, белый снег, пес безродный и др.

Поэма написана в основном четырехстопным ямбом, но не размер стиха создает ритм. В «Двенадцати» использована целая симфония ритмов – маршевые, песенные, частушечные, плясовые и т.д.

В трактовке ее отразились взгляды поэта на революцию как на стихийную, разрушительную силу, «мировой пожар», в огне которого исчезнет старый мир.

Герои и автор

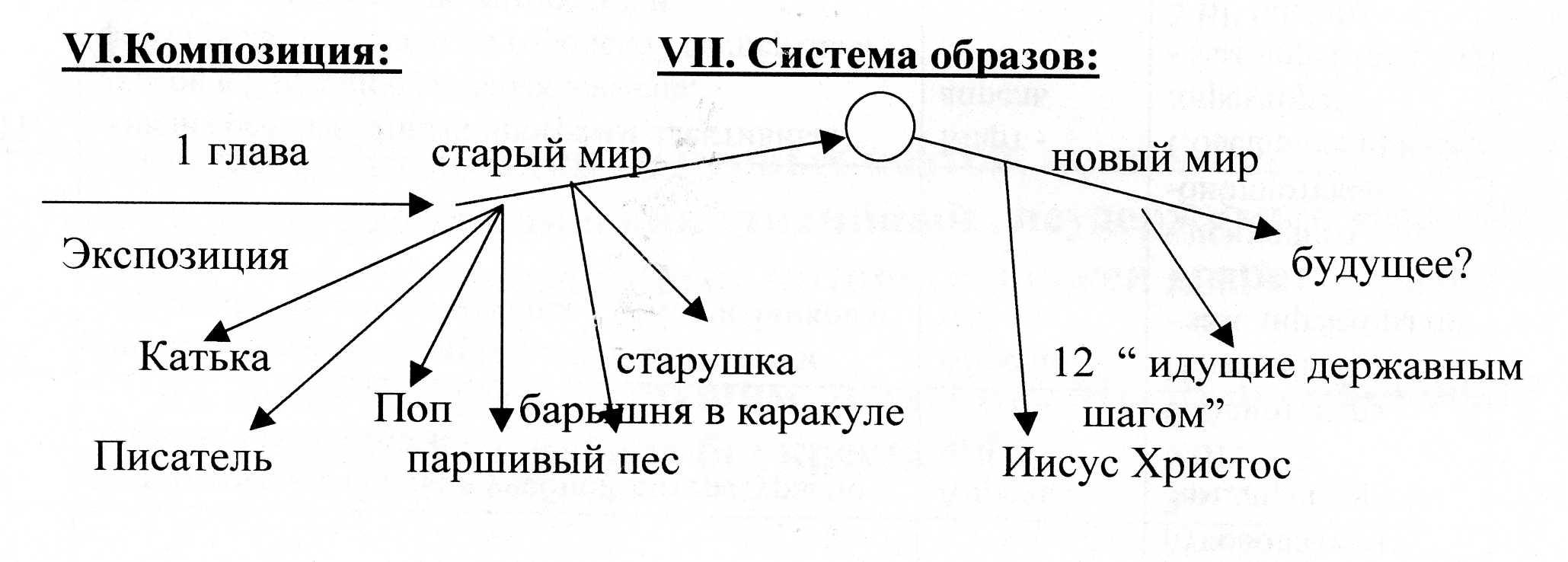

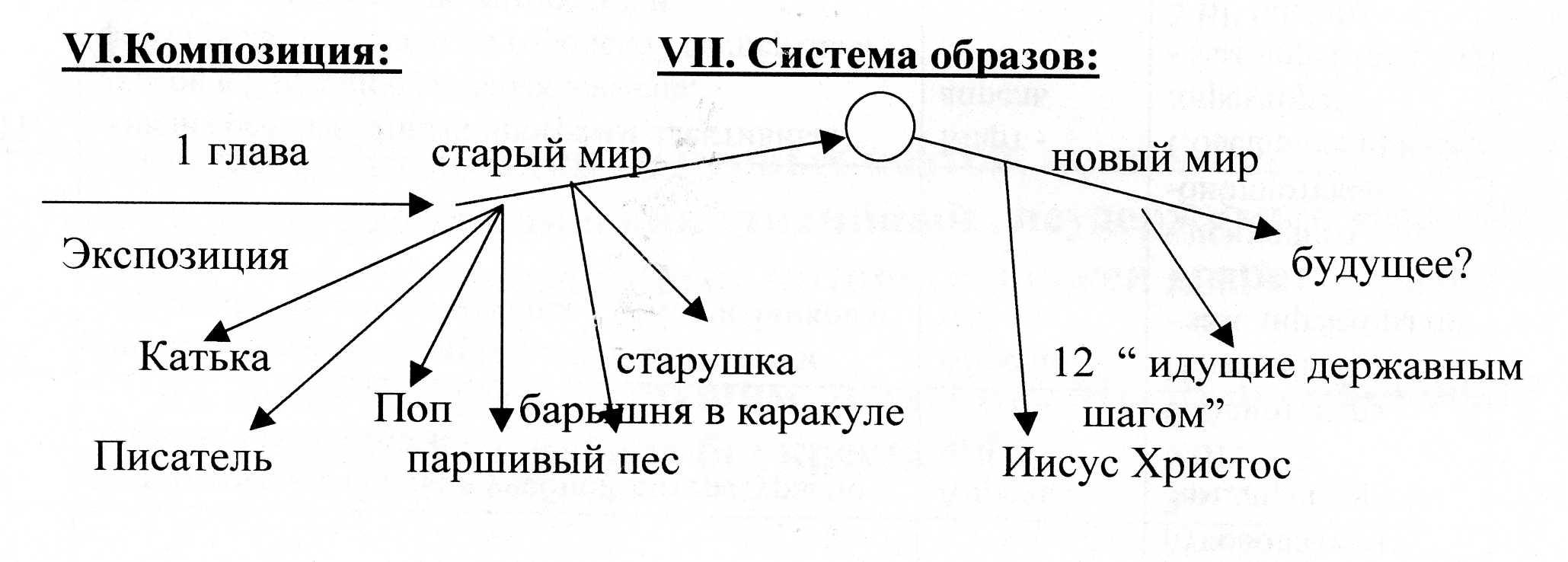

В основе поэмы - прием контрастного сопоставления двух миров.

Мир старый многолик и многоголосен. Это

старушка, символизирующая обывательское сознание («Ох, Матушка-Заступница! - Ох, большевики загонят в гроб!»);

буржуй на перекрестке («В воротник упрятал нос»);

барыня в каракуле («Уж мы плакали, плакали...») со своими спутницами;

«нынче невеселый товарищ поп»;

писатель-вития, говорящий вполголоса («...Предатели! - Погибла Россия!»);

пять уличных проституток;

бродяга («Эх, бедняга!»).

Все они оплакивают уходящую в прошлое жизнь и пророчат гибель старой России, символом которой в поэме становится безродный пес.

Новый мир – двенадцать красногвардейцев, революционный патруль, которому надлежит навести порядок в стране. Коллективный образ двенадцати крайне противоречив:

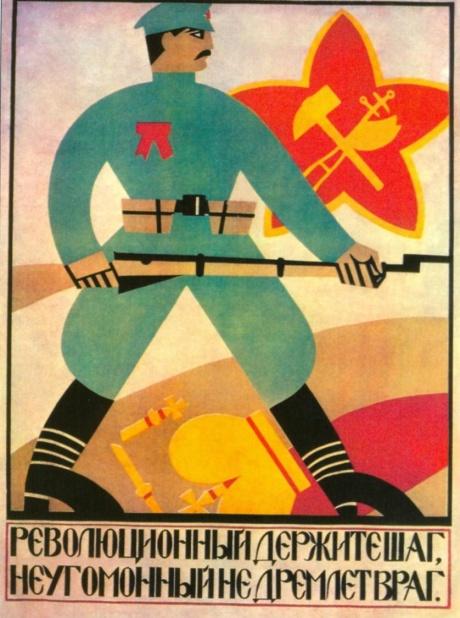

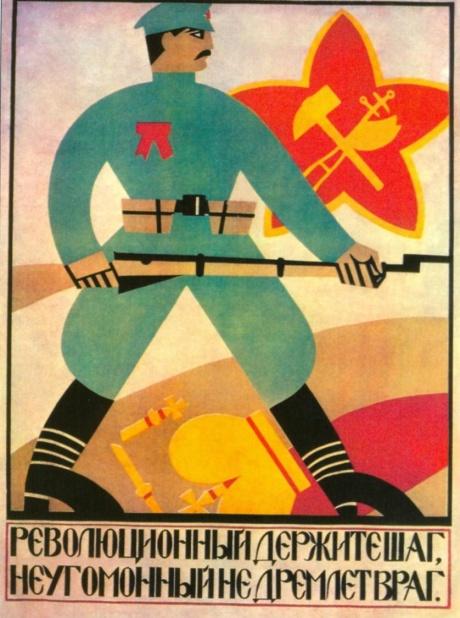

Эти люди в рваных пальтишках готовы жизнь отдать за неясные им пока еще цели революции, готовы исполнить свой высокий долг: «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» Они идут вперед «державным» шагом, полные решимости раздуть мировой пожар на «всем божьем свете»:

Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови —

Господи, благослови!

С другой стороны, это буйная вольница, даже внешне они напоминают уголовников: «В зубах цигарка – примят картуз, На спину б надо бубновый туз!» Они неуправляемы, подвержены непредсказуемым чувствам и поступкам: «Эх, эх! Позабавиться не грех!» Они идут «без имени святого», «ко всему готовы»: к грабежам, убийству, насилию:

Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба –

Гуляет нынче голытьба!

Главный герой. В эпической поэме «Двенадцать», кроме двенадцати красногвардейцев, Петьки с Катькой, есть еще повествователь-рассказчик. Это сквозной образ. Это он видит ночной заснеженный город, по которому идут 12 человек (патруль). Это он увидел и плакат об Учредительном собрании, и старушку, и буржуя, и всех остальных героев первой главы. Это он услышал крики, выстрелы, погоню за Ванькой, потом разговор Петрухи со своими товарищами, его исповедь. Так кто же этот герой? Это тот, кого революция освободила. От чего? Ему кажется, как и двенадцати красногвардейцам, от всего, что угнетало и стесняло, в том числе и от креста (поговорка «Креста на тебе нет» означала упрек в отсутствии совести). Отменены все старые заповеди («свобода, свобода, Эх, эх, без креста!»), в том числе и «не убий», «не укради». Убийство Катьки не очень печалит красногвардейцев, а Петька переживает, потому что любил Катьку. Когда он «повеселел», то вместе со всеми говорит: «Эх, эх! Позабавиться не грех! Отмыкайте погреба — Запирайте етажи». Вот так воспринимает революционные события человек улицы, ощутивший безграничность свободы, когда все позволено, и в то же время чувствующий враждебность окружающего, но уже побежденного мира. Потому нет ненависти в зарисовках первой главы, а только ирония, насмешка, часто уничтожающая («писатель — Вития», «Товарищ поп»), звучит в них по адресу Учредительного собрания, и барыни, и буржуя, и писателя, и попа. От ощущения свершившегося справедливого переворота идет и настроение бесшабашности, упоение свободой, характерное для городской голытьбы:

И больше нет городового —

Гуляй, ребята, без вина!

В литературоведении нет единого мнения о том, кто же главный герой поэмы. Одни считают, что это стихия революции, другие называют двенадцать красногвардейцев, третьи указывают на повествователя. Вероятно, все правы, но вернее, на наш взгляд, эти точки зрения совместить, особо выделив повествователя. В этом случае все в этом сложном произведении становится понятнее. Собственно говоря, личностным воплощением стихии революции и выступают двенадцать и рассказчик-повествователь, присоединяющийся к ним. При этом стихии все время пытается противостоять организованное начало.

Действие поэмы разворачивается в двух планах – космическом и земном. Природно-космические стихии – ветер, вьюга, метель – властвуют над миром. Весь космос взвихрен: там, наверху, на уровне небесном, столкнулись черное и белое, идет схватка добра и зла, сил сатанинских и сил божественных. И проекция этой борьбы отражается в мире земном. На улицах Петрограда разыгралась революционная стихия, стихия народной ненависти к буржуям, стихия «черной» и «святой» злобы, стихия ревности, мести, любви.

Революция дала выход своеволию, раскрепостила темные, животные инстинкты. Красногвардейцы – не только дети народной стихии, они причастны и к стихиям космическим: к вихрям, снегам и бурям революции. Они появляются из бури, как бы сливаясь с ней:

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек.

Связывает же два плана – земной и небесный – образ Христа. Это он – «и за вьюгой невидим, И от пули невредим» – идет впереди революционного отряда с «кровавым флагом».

Сюжет

Действие поэмы «Двенадцать» происходит в революционном Петрограде. Ночь, зима, уличные сценки, кабак, лихачи, патруль, убийство женщины. Подобное в жизни есть, но какая сюжетная бедность! Однако главный в поэме не бытовой, а иносказательный план.

Художественный мир поэмы

«Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении...» — эти слова теоретика символизма Вяч. Иванова нам помогут.

Черный вечер, Белый снег.

Ветер, ветер! На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер — На всем божьем свете!

Любимый образ Блока — ветер — здесь особый. Ветер в поэме космический, вселенский, вьюга, перемешивающая белый снег с черным вечером. Черный и белый вступили в противоборство: хаос черноты хочет поглотить белое, светлое. Метель обрушивается с черного неба на город и слепит, слепит, толкает, опрокидывает, скрывает ориентиры. Вот она, революция!

Стихия природы так созвучна душе Блока, она передана в "Двенадцати" множеством образов: ветер, снег, вьюга, пурга. И в этом разгуле стихий, сквозь вой ветра и пурги А. Блок услышал музыку революции. Главное, что услышал поэт в этой музыке, - это ее многоголосие. Оно отразилось в ритмике поэмы – она вся построена на смене музыкальных мелодий. Среди них и боевой марш, и бытовой разговор, и старинный романс, и частушка.

Город тоже особенный, на канате плакат «Вся власть Учредительному Собранию!». Доносятся реплики с какого-то сборища, слышны частушки, маршируют рабочие: «Революционный держите шаг! // Неугомонный не дремлет враг». Город нарисован обрывочно, мазками. Есть Город, через который проходит путь двенадцати апостолов революции, апостолов новой веры. А идут они из старого, «страшного» мира в новый, прекрасный. В «страшном» мире жили барыня в каракуле, старуха, поп, буржуй, вития (удивительная точность графического рисунка, схватившего основные черты типа).

Но откуда и зачем появился пёс? Родословная этого образа богатая: вся мировая литература Мефистофелями, чертями, псами обозначала темное, злобное, античеловечное, дьявольское начало в жизни и в душе человека. Этим «псом» Блок как бы выражает свое отношение к наследию «страшного» мира, изуродовавшего человеческую сущность. Но почему представители «страшного» мира никуда не идут, почему застыли?

Блок отправляет в будущее «народ» — люмпенов, голытьбу, «каторжников», которые не дорожат домом, покоем, уютом, их — нет! Анархическое восприятие свободы как вседозволенности порождает цель — «Пальнем-ка пулей в Святую Русь — // В кондовую, // В избяную, // В толстозадую!» Оказывается, эта «свобода» без креста, без святынь, без Бога имеет начало дьявольское: блудливый пес пойдет с двенадцатью, замыкая их шествие.

В человеке из старого мира, по Блоку, борются добро и зло. Что победит на державном пути? Злое, спровоцированное ревностью к Катьке-предательнице, покусившейся на красивую жизнь и керенки? Метили в «буржуйку», а попали... в женщину, просто человека. Кульминация поэмы приходится на шестую главу — на убийство Катьки. Неужели революционный подвиг в этом? Погрустили парни и новое придумали:

Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —

Гуляет нынче голытьба!

Любовь в поэме, как и природа, тоже стихийна. Это темная страсть с черными, хмельными ночками, с роковой изменой и нелепой гибелью Катьки, которую убивают по ошибке, целясь в Ваньку, и никто не раскаивается в этом убийстве. Даже Петруха, устыженный товарищами, ощущает неуместность своих страданий. "Он головку вскидавает, / Он опять повеселел". А. Блок очень точно ощутил то страшное, что вошло в жизнь: полное обесценивание человеческой жизни, которую не охраняет больше никакой закон (никому даже не приходит в голову, что за убийство Катьки придется отвечать). Не удерживает от убийства и нравственное чувство – нравственные понятия предельно обесценились. Недаром после гибели героини начинается разгул, теперь все дозволено: "Запирайте етажи, / Нынче будут грабежи! / Отмыкайте погреба -/ Гуляет нынче голытьба!" Не в состоянии удержать от темных и страшных проявлений человеческой души и вера в Бога. Она тоже потеряна, и двенадцать, которые пошли "в красной гвардии служить", сами это понимают: "Петька! Эй, не завирайся! / От чего тебя упас / Золотой иконостас?" и добавляют: "Али руки не в крови / Из-за Катькиной любви?" Но убийство творится не только из-за любви – в нем проявилась и иная стихия, стихия социальная. В разгуле, в разбое – бунт "голытьбы". Эти люди не просто бунтуют, они пришли к власти, они обвиняют Ваньку в том, что он "буржуй", они стремятся уничтожить старый мир: "Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем...".

И вот тут возникает самый сложный вопрос, который мучает читателей блоковской поэмы: как мог А. Блок благословить этот разбой и разгул, это уничтожение, в том числе и уничтожение культуры, в которой он был воспитан и носителем которой был сам? Многое в позиции А. Блока может прояснить то, что поэт, будучи всегда далеким от политики, был воспитан в традициях русской интеллигентской культуры XIX века с присущими ей идеями "народопоклонства" и ощущением вины интеллигенции перед народом. Поэтому и разгул революционной стихии, который приобретал подчас такие уродливые черты, как, например, упомянутые поэтом разгромы винных погребов, грабежи, убийства, уничтожение барских усадеб со столетними парками, поэт воспринимал как народное возмездие, в том числе и интеллигенции, на которой лежат грехи отцов. Потерявшая нравственные ориентиры, охваченная разгулом темных страстей, разгулом вседозволенности – такой предстает Россия в поэме "Двенадцать".

Но в этом страшном и жестоком, через что предстоит ей пройти и что она переживает зимой 18-го года, А. Блоку видится не только возмездие, но и погружение в ад, преисполню, но в этом же – её очищение. Россия должна миновать это страшное, погрузившись на самое дно, вознестись к небу. И именно в связи с этим возникает самый загадочный образ в поэме – образ, который появляется в ее финале – Христос.

На этой ноте завершается поэма, проникнутая верой А. Блока в грядущее воскресение России и воскресение человеческого в человеке. Борьба миров в произведении – это прежде всего борьба внутренняя, преодоление в себе темного и страшного.

Образ Христа

О финале этом и образе Христа написано бесконечно много. Трактовали его очень разнообразно. В исследованиях прошлых лет звучало вольное или невольное (вернее, часто подневольное) стремление объяснить появление Христа в поэме едва ли не случайностью, недопониманием А. Блоком того, кто должен быть впереди и во главе красногвардейцев. Сегодня уже нет нужды доказывать закономерность и глубоко продуманный характер этого финала. Да и предугадывается образ Христа в произведении с самого его начала – с названия: для тогдашнего читателя, воспитанного в традициях христианской культуры, изучавшего в школе Закон Божий, число "двенадцать" было числом апостолов, учеников Христа. Весь путь, которым идут герои блоковской поэмы, - это путь из бездны к воскресению, от хаоса к гармонии. Не случайно Христос идет путем "надвьюжным", а в лексическом строе поэмы после намеренно сниженных, грубых слов появляются столь прекрасные и традиционные для А. Блока:

Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим...

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.

Н. Гумилеву место, где появляется Христос, казалось «искусственно приклеенным». Блок ему отвечал: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: "К сожалению, Христос"».

Блок нарисовал своих героев «без Бога», но понимал, что жгуче-религиозную память о Боге человек, даже атеист, несет в себе, поэтому преображение низменного в святое — неизбежно.

Финал поэмы многозначен. Почему в заключительной сцене появляется Христос и куда он ведет своих двенадцать апостолов?

ИДЕТ ПОЛЕМИКА

Одни исследователи считают, что образ Христа позволяет поэту оправдать революцию с точки зрения высшей справедливости, поэма в таком случае становится апофеозом революции.

Другие — что Христос - тот самый «невидимый враг», который «не дремлет», в которого и стреляют «винтовочки стальные», значит, поэма направлена против революции.

Третьи – что Христос ведет своих апостолов на Голгофу, в таком случае Россия должна стать искупительной жертвой.

Есть мнение, что во главе революционного отряда – Антихрист, и поэма поэтому имеет антихристианскую направленность. Впереди двенадцати вовсе не Христос, а некий оборотень, личина, и, возможно, Антихрист или сам дьявол под этой личиной. Блок просто не нашел ему имя. Тогда Двенадцать оказываются в замкнутом круге: их движение становится мнимым, потому что они пытаются уйти от сатаны, а идут за ним же.

Философ Сергей Булгаков писал: «Знаете, кто их ведет? Иисус Христос. Поэт не солгал, что он кого-то видел, только, конечно, не Того, кого он назвал, но обезьяну, самозванца, который во всем старается походить на оригинал и отличается одной буквой в имени. И заметьте, что это явление снежного Иисуса не радует, а пугает».

Священник Павел Флоренский писал о духовном состоянии Блока в последние годы: в плане тематики литературной поэмы восходит к Пушкину: бесовидения в метель («Бесы»).

«Пародийный характер поэмы непосредственно очевиден: тут борьба с церковью, символизируемой числом 12. 12 красногвардейцев, предводителем коих становится Иисус Христос, пародируют апостолов даже именами: Ванька — «ученик его же любяще», Андрюха — «первозванного» и Петруха — «первоверховного».

В поэме отчетливо и не обинуясь говорят черти:

Эх, эх, поблуди, Сердце екнуло в груди.

Эх, эх, согреши, Легче будет для души...

Характер прелестного видения, пародийность лика являющегося в конце поэмы «Иисуса» (отметим разрушения спасительного имени) предельно убедительно доказывает состояние страха, тоски и беспричинной тревоги «удостоившихся» такого видения. Этот Иисус Христос появляется как разрешение чудовищного страха, нарастание которого выражено девятикратным окриком на призрак и выстрелами, встреченными долгим смехом вьюги. Страх тоски и тревоги — существенный признак бесовидения...»

Поэма «Двенадцать» стала высоким гражданским поступком, пророчеством и завещанием великого поэта, финалом его духовно-нравственных исканий на пути к вочеловечению.

5