СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Вопрос 120. М. И. Цветаева. Богатство тем и мотивов лирики

План: 1. М. И. Цветаева. Богатство тем и мотивов лирики. 2. Романтический мир лирической героини.

Просмотр содержимого документа

«Вопрос 120. М. И. Цветаева. Богатство тем и мотивов лирики»

Вопрос № 120. М. И. Цветаева. Богатство тем и мотивов лирики. Романт. мир лирической героини

«Домики старой Москвы»

«Моим стихам, написанным так рано...»

«Идешь, на меня похожий...»

«Вы, идущие мимо меня...»

«Уж сколько их упало в эту бездну...»

«Бессонница»

«Мне нравится, что вы больны не мной...»

«Генералам двенадцатого года»

цикл «Стихи к Блоку»

цикл «Стихи к Пушкину»

цикл «Стихи к сыну» (3 стих-я).

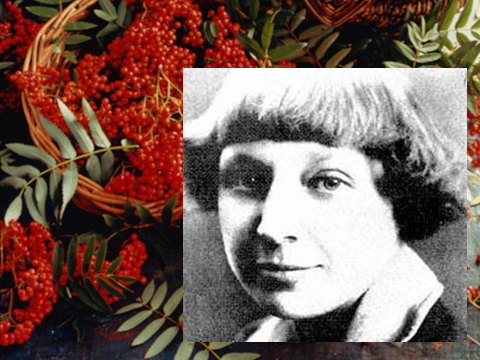

Марина Ивановна Цветаева родилась в Москве 26 сентября 1892 года, с субботы на воскресенье, на Иоанна Богослова, в уютном доме одного из старинных московских переулков – Трехпрудном.

Отец – Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, искусствовед и филолог, впоследствии стал директором Румянцевского музея и основателем Музея изящных искусств. Отец был человеком необыкновенно образованным. Лучшие годы он отдал Музею. Он, будучи известным филологом и искусствоведом, познакомил Марину с историей и культурой Эллады. Античный мир стал неотъемлемой частью духовного мира Марины Цветаевой. В отце Цветаева ценила преданность собственным стремлениям и подвижнический труд. В 1930-х, она посвятила отцу несколько мемуарных очерков («Музей Александра III», «Лавровый венок», «Открытие музея», «Отец и его музей»).

Мать Мария Александровна Мейн была талантливой пианисткой. Домашний мир Цветаевых был пронизан постоянным интересом к музыке и искусству. Мать свою жизнь посвятила детям и музыке. Человек мятежный и страстный, она растила своих детей «не только на сухом хлебе долга; она открыла им глаза на никогда не изменяющее человеку вечное чудо природы, одарила их многими радостями детства, волшебством семейных праздников, дала им в руки лучшие в мире книги. Марина говорила: «После такой матери мне осталось одно – стать поэтом». Мария Александровна умерла в 1906, когда Марина была еще юной девушкой. К памяти матери дочь сохранила восторженное преклонение. Матери посвящены очерки-воспоминания 1930-х гг. («Мать и музыка», «Сказка матери»).

После смерти матери интерес к музыке у Марины Цветаевой постепенно угасает, но появляется новое увлечение – стихи и книги. Юная Цветаева пишет стихи как на русском языке, так и на немецком и французском языках. Ни у кого ничего не заимствовать, не подражать, «быть самой собой» - такою Цветаева вышла из детства и юности, такою осталась навсегда.

Первый сборник стихотворений «Вечерний альбом» Цветаева опубликовала тайком от родителей на собственные деньги в 1910 году, будучи ученицей гимназии. Одна из центральных тем первого сборника – тема детства, романтическое видение мира глазами ребенка. Не случайно и название вымышленного издательства - «Оле-Лукойе» (Оле-Лукойе – герой Андерсена, навевающий детям сказочные сны). Центральный образ ранней лирики Цветаевой - «ребенок, обреченный быть поэтом». Воплощение поэта в ребенке показано у Цветаевой поэтапно: безмятежное счастье детства, утрата изначальной цельности, одиночество, трагическое неприятие мира.

Лирическая героиня ранней Цветаевой – человек, тонко чувствующий красоту окружающего мира – реального и выдуманного ею, куда она часто уносится в своих мечтах и сладких грезах о несбыточном («В раю», 1911; «Связь через сны», 1911). Она знает о мире то, что неподвластно пониманию взрослых, («В зале», 1908 - 1910), у нее своя правда жизни: Мы знаем,- мы многое знаем Того, что не знают они!

Над миром вечерних видений

Мы, дети, сегодня цари.

Спускаются длинные тени,

Горят за окном фонари,

Темнеет высокая зала,

Уходят в себя зеркала...

Не медлим! Минута настала!

Уж кто-то идет из угла. Последнее близко сраженье,

И темных окончится власть.

Мы старших за то презираем

Нас двое над темной роялью

Склонилось, и крадется жуть

Посмотрим, что ныне творится

Под пологом вражеской тьмы?

Укутаны маминой шалью,

Бледнеем, не смеем вздохнуть.

Темнее, чем прежде, их лица, -

Опять победители мы!

Мы цепи таинственной звенья,

Нам духом в борьбе не упасть, Что скучны и просты их дни...

Мы знаем, мы многое знаем

Того, что не знают они!

Героиня Цветаевой мечтает о полноте бытия, о яркой, наполненной жизни:

Я жажду сразу - всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана

Идти под песни на разбой,

За всех страдать под звук органа

И амазонкой мчаться в бой...

Стихи «Вечернего альбома» отличались «домашностью», в них варьировались такие мотивы, как пробуждение юной девичьей души, счастье доверительных отношений, связывающих лирическую героиню и ее мать, радости впечатлений от мира природы, первая влюбленность, дружба со сверстницами-гимназистками. Стихи сочетали темы и настроения, присущие детской поэзии, с виртуозной поэтической техникой. Стихотворение из первого сборника – «Молитва».

Христос и Бог! Я жажду чуда

Теперь, сейчас, в начале дня!

О, дай мне умереть, покуда

Вся жизнь как книга для меня.

Ты мудрый, Ты не скажешь строго:

- "Терпи, еще не кончен срок".

Ты сам мне подал - слишком много!

Я жажду сразу - всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана

Идти под песни на разбой,

За всех страдать под звук органа

и амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,

Вести детей вперед, сквозь тень...

Чтоб был легендой - день вчерашний,

Чтоб был безумьем - каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,

Моя душа мгновений след...

Ты дал мне детство - лучше сказки

И дай мне смерть - в семнадцать лет!

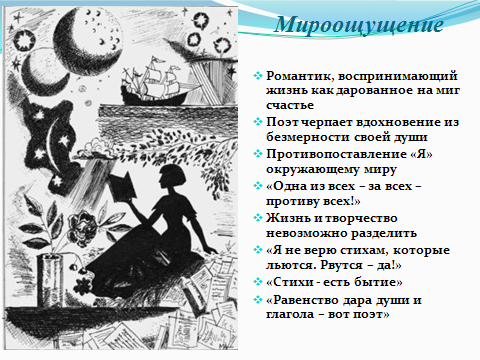

Марина Цветаева — поэт трагического мироощущения. Уже в раннем стихотворении «Молитва» она задумывается о смерти, звучат трагические мотивы. Мысли не только о скорой, но и желанной смерти не оставляли Цветаеву практически на протяжении всего ее творческого пути. Поэтесса в пятнадцать лет признавалась: О, для чего я выросла большая? Спасенья нет!

В ранних стихотворениях встречаются под влиянием баллад В. Брюсова мотивы экзотики, чародейства. «Сквозными» темами становятся темы дома, матери, одиночества, а также урбанистическая тема. Особенностями поэтики первого сборника являются установка на «дневниковость» изложения, явная автобиографичность и стремление остановить и закрепить на бумаге прекрасное мгновение.

Искренние, непосредственные и чистые стихи 18-летней Цветаевой из сборника «Вечерний альбом» понравились В. Брюсову, а живший в Москве поэт и критик М. Волошин решительно одобрил вышедший сборник. Он оценил главное – искренность. По его мнению, никому не удавалось писать о детстве из детства. «Это очень юная и неопытная книга, её нужно читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет уместна. Невзрослый стих Марины, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху взрослому».

В Волошине Цветаева нашла друга на всю жизнь. Для юной гимназистки это была огромная радость и поддержка. В Волошине, «любимом и родном Максе», она нашла друга на всю жизнь. По приглашению Волошина, в 1911 году Марина вместе с сестрой уехала в Коктебель. Удивительное время, проведённое с Максом, морские прогулки, творческие вдохновения, часы одиночества стали для Марины самыми счастливыми моментами жизни. В эти дни Марина много писала.

Моим стихам, написанным так рано,

Что и не знала я, что я – поэт,

Сорвавшимся, как брызги из фонтана,

Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,

В святилище, где сон и фимиам,

Моим стихам о юности и смерти -

Нечитанным стихам! -

Разбросанным в пыли по магазинам

(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным винам,

Настанет свой черед. Май 191

М. Цветаева была человеком слова, долга, действия. При всей своей скромности цену себе знала.

В один день с Мариной Цветаевой, но годом позже родился её муж Сергей Эфрон. Они встретились 5 мая 1911г на пустынном коктебельском пляже. Она собирала камешки, он стал помогать ей. Марина загадала, если он найдёт и подарит ей сердолик, она выйдет за него замуж. Он, конечно же, нашёл крупный розовый камень, который Цветаева хранила потом всю жизнь. В дневнике Цветаевой есть запись: «Серёжу я люблю бесконечно и навеки. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне. Наша встреча – чудо!» В Сергее Эфроне Цветаева увидела воплощенный идеал благородства, рыцарства и вместе с тем беззащитность. Любовь к Эфрону была для нее и преклонением, и духовным союзом, и почти материнской заботой. Стихотворение «Я с вызовом ношу его кольцо».

Я с вызовом ношу его кольцо!

- Да, в Вечности – жена, не на бумаге! -

Чрезмерно узкое его лицо

Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,

Мучительно-великолепны брови.

В его лице трагически слились

Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза – прекрасно-бесполезны! -

Под крыльями раскинутых бровей –

Две бездны. 3 июня 1914

Обвенчались М. Цветаева и С. Эфрон 27 января 1912 года. Эфрон подарил любимой кольцо, на внутренней стороне которого была выгравирована дата свадьбы и имя – Марина. Затем их ожидало свадебное путешествие в Париж и в Италию. Этот промежуток до начала первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

Ждут нас пыльные дороги, Шалаши на час И звериные берлоги И старинные чертоги... Милый, милый, мы, как боги: Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете, Все зовя своим. В шалаше, где чинят сети, На сияющем паркете... Милый, милый, мы, как дети: Целый мир двоим!

Солнце жжет, - на север с юга, Или на луну! Им очаг и бремя плуга, Нам простор и зелень луга... Милый, милый, друг у друга Мы навек в плену!

Цветаева – поэт огромного таланта. Она писала о том, что видела, но все «пропускала» через свое сердце, через свою душу. В 1913 г. создано стихотворение «Вы, идущие мимо меня». Лирическая героиня, обладающая страстной натурой, силой чувств («Сколько огня, / Сколько жизни», «такой героический пыл»), ощущает себя обделенной вниманием окружающих, неразгаданной и непонятой ими («Вы, идущие мимо меня…»), обманутой в своих ожиданиях и надломленной («сердце мне испепелил / этот даром истраченный порох»). В стихотворении – мотив одиночества.

Вы, идущие мимо меня

К не моим и сомнительным чарам, —

Если б знали вы, сколько огня,

Сколько жизни, растраченной даром,

И какой героический пыл

На случайную тень и на шорох...

И как сердце мне испепелил

Этот даром истраченный порох.

О, летящие в ночь поезда,

Уносящие сон на вокзале...

Впрочем, знаю я, что и тогда

Не узнали бы вы — если б знали —

Почему мои речи резки

В вечном дыме моей папиросы,—

Сколько темной и грозной тоски

В голове моей светловолосой.

В октябре 1912 г у Марины и Сергея родилась дочь, её назвали Ариадна, Аля, в честь героини греческой легенды о Минотавре. « Я назвала её Ариадной вопреки Серёже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые, друзьям, которые считают, что это салонно. Назвала от романтизма и от высокомерия, которые руководят всей моей жизнью». Это было маленькое чудо с огромными глазами и горячим сердцем, которому Марина посвятила много своих стихов. Стихотворение «Четвёртый год». Тема любви к близкому человеку, тема детства.

Четвертый год.

Глаза, как лед,

Брови уже роковые,

Сегодня впервые

С кремлевских высот

Наблюдаешь ты

Ледоход.

Льдины, льдины

И купола.

Звон золотой,

Серебряный звон.

Руки скрещены,

Рот нем.

Брови сдвинув - Наполеон! -

Ты созерцаешь - Кремль.

- Мама, куда - лед идет?

- Вперед, лебеденок.

Мимо дворцов, церквей, ворот

Вперед, лебеденок!

Синий

Взор - озабочен.

- Ты меня любишь, Марина?

- Очень.

- Навсегда?

- Да.

Скоро - закат,

Скоро - назад:

Тебе - в детскую, мне -

Письма читать дерзкие,

Кусать рот.

А лед

Всe

Идет.

С самых первых дней жизни Али Марина начала узнавать в ней себя. Дочь стала центром её внимания и любви. Стихотворение «Ты будешь невинной, тонкой…» Тема любви к близкому человеку.

1

Ты будешь невинной, тонкой,

Прелестной - и всем чужой.

Пленительной амазонкой,

Стремительной госпожой.

И косы свои, пожалуй,

Ты будешь носить, как шлем,

Ты будешь царицей бала -

И всех молодых поэм.

И многих пронзит, царица,

Насмешливый твой клинок,

И всe, что мне - только снится,

Ты будешь иметь у ног.

Всe будет тебе покорно,

И все при тебе - тихи.

Ты будешь, как я - бесспорно -

И лучше писать стихи...

Но будешь ли ты - кто знает -

Смертельно виски сжимать,

Как их вот сейчас сжимает

Твоя молодая мать.

2

Да, я тебя уже ревную,

Такою ревностью, такой!

Да, я тебя уже волную

Своей тоской.

Моя несчастная природа

В тебе до ужаса ясна:

В твои без месяца два года -

Ты так грустна.

Все куклы мира, все лошадки

Ты без раздумия отдашь -

За листик из моей тетрадки

И карандаш.

Ты с няньками в какой-то ссоре

Все делать хочется самой.

И вдруг отчаянье, что "море

Ушло домой".

Не передашь тебя - как гордо

Я о тебе ни повествуй! -

Когда ты просишь: "Мама, морду

Мне поцелуй".

Ты знаешь, все во мне смеется,

Когда кому-нибудь опять

Никак тебя не удается

Поцеловать.

Я - змей, похитивший царевну, -

Дракон! - Всем женихам - жених! -

О свет очей моих! - О ревность

Ночей моих! 5-6 июня 1914 г.

В 1912 году выходит вторая книга Цветаевой - «Волшебный фонарь», а в 1913 - избранное «Из двух книг», куда вошли лучшие стихотворения начинающей поэтессы. Во второй книге еще продолжается тема детства, но повзрослевшая героиня Цветаевой начинает относиться к миру достаточно иронично. Иронию как основное качество поэзии Цветаевой отмечал еще Михаил Кузьмин.

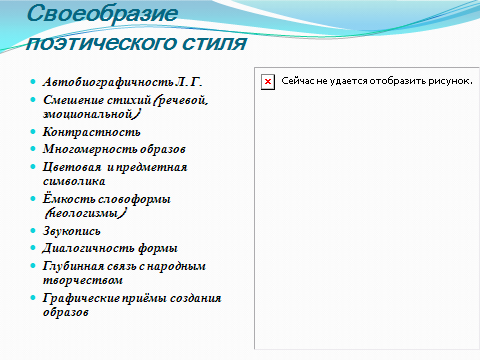

Поиски собственного поэтического пути отражает творчество Цветаевой 1913-1915 годов. Неопубликованный сборник «Юношеские стихотворения» свидетельствует о «переходе» поэтессы от условности к жизненной реальности. Изменяется тип лирической героини: своевольная, изящная, дерзкая, она лишь отдаленно напоминает персонажей первых стихотворений. Изменение содержательного плана и трансформация поэтического образа героини привели к изменениям в области поэтики. Музыкальность и изящество, свойственные ранней лирике, преображаются в новое понимание «музыки стиха». Цветаева экспериментирует со шрифтами, ударениями, знаками препинания. Экспрессивность стиха достигается за счет вольного обращения с паузой, особую роль играет перенос.

Начало первой мировой войны

1914 год, началась первая мировая война. Сергей, студент 1 курса МГУ, отправляется в качестве брата милосердия на фронт с санитарным поездом, курсировавшим от Москвы до Белостока.

Белое солнце и низкие, низкие тучи,

Вдоль огородов - за белой стеною - погост.

И на песке вереница соломенных чучел

Под перекладинами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,

Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд...

Старая баба - посыпанный крупною солью

Черный ломoть у калитки жует и жует.

Чем прогневили тебя эти серые хаты,

Господи! - и для чего стольким простреливать грудь?

Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,

И запылил, запылил отступающий путь...

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,

Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой

О чернобровых красавицах. - Ох, и поют же

Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

Тема любви. Стихи М. Цветаевой удивительно современны, потому что она проповедовала вечные ценности.

Цветаевой близок идеал любви-самопожертвования, любви-самоотречения («Я — страница твоему перу. / Все приму.; Я белая странница»). Лирическая героиня боготворит возлюбленного, поклоняется ему («Ты Господь и Господин»). Ей присуща романтическая безмерность в проявлении чувства, жажда страданий и самоуничижения как способа доказательства силы и глубины своей любви («Как мало мне позорного столба!»! «Ты этого хотел. — Так. - Аллилуйя. / Я руку, бьющую меш целую»).

К шедеврам любовной лирики поэтессы принадлежат такие стихотворения, как «Я — страница твоему перу...», «Как правая и левая рука...», «Писала я на аспидной доске...», «Пригвождена к позорному столбу...», «Ты этого хотел. — Так. — Аллилуйя...», «Попытка ревности», «Суда поспешно не чини...»

Любовные чувства Поэт описывает в стихотворениях, уже ставших песнями.

Мне нравится, что Вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не Вами,

Что никогда тяжелый шар земной

Не упадет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной -

Распущенной - и не играть словами,

И не краснеть удушливой волной,

Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне

Спокойно обнимаете другую,

Не прочите мне в адовом огне

Гореть за то, что я не Вас целую.

Что имя нежное мое, мой нежный, не

Упоминаете ни днем, ни ночью - всуе...

Что никогда в церковной тишине

Не пропоют над нами: Аллилуйя!

Спасибо Вам, и сердцем и рукой,

За то, что Вы меня - не зная сами!-

Так любите: за мой ночной покой,

За редкость встреч закатными часами,

За наши не-гулянья под луной,

За солнце, не у нас над головами, -

За то, что Вы больны - увы! - не мной,

За то, что я больна - увы! - не Вами! 3 мая 1915

В 1916 г. она написала небольшое стихотворение, после чего символом судьбы Цветаевой, «горькой, пылающей творчеством и постоянно грозившей зимой забвения», стала пылающая и горькая рябина.

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья,

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Мне и доныне

Хочется грызть

Жаркой рябины

Горькую кисть.

16 августа 1916

13 апреля 1917 года у М.Ц. родилась вторая дочь Ирина. Годы первой мировой войны и революции Ц. провела в России. Как и миллионы людей она жила среди голода и нищеты, холода и смерти. Связь с Сергеем Эфроном почти прекратилась. «Если вы живы, если мне суждено ещё раз с Вами увидеться, слушайте… Когда я Вам пишу, вы – есть, раз я Вам пишу. Если Бог сделает чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…»

«Мариночка, знайте, что Ваше имя я крепко ношу в сердце. Моя последняя и большая просьба к Вам – живите. Целую Вас, Алю и Ириночку.» Это письмо Цветаева никогда не прочитала: не было оказии в Москву, и оно осталось в архиве Волошина. Несколько лет она не знала, что муж жив. Стихотворение «Генералам 12-го года».

Вы, чьи широкие шинели

Напоминали паруса,

Чьи шпоры весело звенели

И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,

На сердце вырезали след -

Очаровательные франты

Минувших лет.

Одним ожесточеньем воли

Вы брали сердце и скалу, -

Цари на каждом бранном поле

И на балу.

Вас охраняла длань Господня

И сердце матери. Вчера -

Малютки-мальчики, сегодня -

Офицера.

Вам все вершины были малы

И мягок - самый черствый хлеб,

О, молодые генералы

Своих судеб!

* * *

Ах, на гравюре полустертой,

В один великолепный миг,

Я встретила, Тучков-четвертый,

Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,

И золотые ордена...

И я, поцеловав гравюру,

Не знала сна.

О, как - мне кажется - могли вы

Рукою, полною перстней,

И кудри дев ласкать - и гривы

Своих коней.

В одной невероятной скачке

Вы прожили свой краткий век...

И ваши кудри, ваши бачки

Засыпал снег.

Три сотни побеждало - трое!

Лишь мертвый не вставал с земли.

Вы были дети и герои,

Вы все могли.

Что так же трогательно-юно,

Как ваша бешеная рать?..

Вас златокудрая Фортуна

Вела, как мать.

Вы побеждали и любили

Любовь и сабли острие -

И весело переходили

В небытие.

Феодосия, 26 декабря 1913

Домашний быт был каторжным. Не было денег. Всё. Что можно было продать – продано, сжечь-сожжено. «Добрые люди убедили меня отдать девочек в образцовый детский приют в Кунцеве. Я долго сопротивлялась, наконец сдалась. Увы, во главе образцового приюта стоял мерзавец, спекулировавший детскими продуктами. Приехав навестить девочек, я нашла Алю почти безнадежно больной (и брюшняк, и сыпняк, и «инфлюэнция», и еще что-то). А Ирина еще «дюжила». А пока я билась с Алей и ее выхаживала, спасала, Ирина умерла в приюте – умерла с голоду». Стихотворение «Две руки».

Две руки, легко опущенные

На младенческую голову!

Были - по одной на каждую -

Две головки мне дарованы.

Но обеими - зажатыми -

Яростными - как могла! -

Старшую у тьмы выхватывая -

Младшей не уберегла.

Две руки - ласкать-разглаживать

Нежные головки пышные.

Две руки - и вот одна из них

За ночь оказалась лишняя.

Светлая - на шейке тоненькой -

Одуванчик на стебле!

Мной еще совсем не понято,

Что дитя мое в земле.

При одной мысли о смерти Сергея, М. охватывал ужас. Так жила она, каждый день ожидая развязки.

Сижу без света, и без хлеба,

И без воды.

Затем и насылает беды

Бог, что живой меня на небо

Взять замышляет за труды.

Сижу, - с утра ни корки черствой -

Мечту такую полюбя,

Что - может - всем своим покорством

- Мой Воин! - выкуплю тебя.

События первой мировой войны во многом изменили направление лирики Цветаевой, а революция 1917 года роковым образом повлияла не только на творческую, но и на личную судьбу поэтессы.

Цветаева не приняла Октября, сознательно отказалась от политики, но творческая жизнь ее в эти годы продолжала быть очень интенсивной. В 20-е годы были изданы две книги с одинаковым названием «Версты», где была собрана лирика 1914 - 1921 годов.

Основная тема этих лет – любовь в разных ее вариантах. Это трагедия несостоявшейся любви (цикл «Разлука», 1921), это полное самовыражение, дающее ощущение внутренней свободы, раскрепощённости («Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе» (1920), это общечеловеческое чувство – естественная часть бытия («Мировое начало во мгле кочевье...», 1917) и т.д.

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе…

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе

Насторожусь — прельщусь — смущусь — рванусь.

О милая! Ни в гробовом сугробе,

Ни в облачном с тобою не прощусь.

И не на то мне пара крыл прекрасных

Дана, чтоб на сердце держать пуды.

Спеленутых, безглазых и безгласных

Я не умножу жалкой слободы.

Нет, выпростаю руки, стан упругий

Единым взмахом из твоих пелен,

Смерть, выбью!— Верст на тысячу в округе

Растоплены снега — и лес спален.

И если все ж — плеча, крыла, колена

Сжав — на погост дала себя увесть,—

То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом,

Стихом восстать — иль розаном расцвесть! 1920

Мировое началось во мгле кочевье…

Мировое началось во мгле кочевье:

Это бродят по ночной земле — деревья,

Это бродят золотым вином — гроздья,

Это странствуют из дома в дом — звезды,

Это реки начинают путь — вспять!

И мне хочется к тебе на грудь — спать. 14 января 1917

Второй по значительности темой становится поэзия и поэт – «очевидец всех времен истории».

Теме творчества, являющейся важнейшим объектом осмысления в лирике Цветаевой, посвящены такие стихотворения поэтессы, как «Моим стихам, написанным так рано», «Стихи растут как звезды и как розы», «Что, Муза моя? Жива ли еще!», «Муза»,«— Не нужен твой стих», циклы «Поэт», «Стол», «Куст», «Ахматова», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», «Поэт и царь», «Двое».

Цветаевская героиня уверена в значимости и весомости собственной поэзии, в неизбежности признания ее творчества потомками («Моим стихам, как драгоценным винам, / Настанет свой черед»).

Поэтесса посвящает стихи А. С. Пушкину, А. А. Блоку, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштаму, С. А. Есенину, В. В. Маяковскому, Б. Л. Пастернаку, П. Г. Антокольскому, Р. М. Рильке.

О Пушкине. В 30-е гг она обращается к пушкинской теме: переводит стихи Пушкина на французский, посвящает Пушкину цикл стихов. Пишет очерки «Пушкин и Пугачёв», «Мой Пушкин», в которых с трепетом пишет о роли поэта в своей жизни.

Стремительно и властно в жизнь Марины Цветаевой вошел Пушкин и стал постоянной духовной опорой для этой гордой, тонкой и мятежной души. В своих воспоминаниях «Мой Пушкин» Цветаева пишет: «Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета...». (В доме Цветаевых была репродукция картины А. Наумова «Дуэль Пушкина с Дантесом».) Впоследствии Цветаева перечитывала много раз «Капитанскую дочку» Пушкина, а его стихотворение «К морю» стало ее любимым.

Цветаевой претит канонический образ-монумент великого поэта («Пушкин — в роли мавзолея?»). Ее Пушкин — живой человек с горячей кровью, дерзкий и неугомонный, свободолюбивый и смелый, жизнерадостный и страстный, покоряющий сердца одних и вызывающий гнев других, не вписывающийся своим поведением в общепринятые нормы («Бич жандармов, бог студентов, / Желчь мужей, услада жен», «Скалозубый, нагловзорый», «соленый», «африканский самовол», «самый вольный, самый крайний / Лоб»), Пушкинский нрав, по Цветаевой, сродни необузданной натуре Петра I («Гигантова крестника правнук / Петров унаследовал дух»).

Великому русскому поэту А. С. Пушкину Цветаева посвятила цикл стихотворений «Стихи к Пушкину». Поэтесса отмечает, что Пушкин — гений, обреченный на гонения и надзор со стороны властей не только при жизни, но и после смерти («В изглавьи, в изножьи, / И справа, и слева ручища по швам — / Жандарм-ские груди и рожи»).

Поэт и царь

Нет, бил барабан перед смутным полком,

Когда мы вождя хоронили:

То зубы царёвы над мертвым певцом

Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям -

Нет места. В изглавьи, в изножьи,

И справа, и слева – ручищи по швам -

Жандармские груди и рожи.

Не диво ли – и на тишайшем из лож

Пребыть поднадзорным мальчишкой?

На что-то, на что-то, на что-то похож

Почет сей, почетно – да слишком!

Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,

Монарх о поэте печется!

Почетно – почетно – почетно – архи-

Почетно, — почетно – до черту!

Кого ж это так – точно воры вора

Пристреленного – выносили?

Изменника? Нет. С проходного двора –

Умнейшего мужа России. 19 июля 1931, Шдон

О Блоке. При создании образа Блока Цветаева творит миф о поэте. Блок для лирической героини — Божество («Солнце», «святотик», «Светоносный», «имя твое святое»), ангел («Плечи сутутые гнулись от крыл», «И имя твое, звучащее словно: ангел», «Как некий серафим»), «нежный призрак», «рыцарь без укоризны», «снежный лебедь». Блок, в цветаевском восприятии, — олицетворение самой поэзии. Цветаева смотрит на лирического героя снизу вверх, обращаясь к нему в коленопреклоненной позе («Я молюсь тебе»).

По мысли Цветаевой, дар поэта обрекает Блока на одиночество и страдания, неприятие толпой («Изуродованный ходил», друг без друзей»). Его жизненный путь поэтесса уподобляет судьбе Иисуса Христа («цепок венец из терний!», «В руку... / 11е вобью своего гвоздя», «праведник»). И наделенный, подобно Христу, божественной сущностью, Блок в цветаевском воображении оказывается бессмертным («А может быть, снова / пришел, — в колыбели лежишь?»). Боготворя поэта, Цветаева видит свое жизненное предназначение в воспевании его имени («Мне — славить / Имя твое»).

Цикл «Стихи Блоку» (1916,1920,1921). Поэт у Цветаевой – невольник своего дара и своего времени, его отношения с миром изначально конфликтны и трагичны. Себя Цветаева считает «собеседницей и наследницей» великих поэтов («Орфей», 1921). Александр Блок был поэтическим кумиром Цветаевой. Она видела его дважды, во время его выступлений в Москве 9 и 14 мая 1920 г. Свое преклонение перед поэтом, которого она называла «сплошной совестью», Цветаева пронесла через всю свою жизнь.

Стихи к Блоку

Имя твое – птица в руке,

Имя твое – льдинка на языке,

Одно-единственное движенье губ,

Имя твое – пять букв.

Мячик, пойманный на лету,

Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,

Всхлипнет так, как тебя зовут.

В легком щелканье ночных копыт

Громкое имя твое гремит.

И назовет его нам в висок

Звонко щелкающий курок.

Имя твое – ах, нельзя! –

Имя твое – поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век,

Имя твое – поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток...

С именем твоим – сон глубок. 15 апреля 1916

Цветаева была знакома со многими поэтами-современниками. Восхищалась поэзией В. Брюсова и Б. Пастернака, любила читать В. Маяковского и А. Ахматову. В годы революции она по достоинству оценила силу и мощь стиха Маяковского. Маяковскому

Превыше крестов и труб,

Крещенный в огне и дыме,

Архангел-тяжелоступ –

Здорово в веках, Владимир!..18 сент. 1921

Поэт в цветаевском понимании – трагический изгнанник.

Третьей по значительности является тема Родины. Одни из самых известных стихотворных циклов этого периода – «Стихи о Москве» (1916), «Москва» (1917), в которых древняя столица Руси становится и частицей души героини, и святыней Отечества, и некоей живой сущностью, любящее сердце которой открыто всем страждущим и обиженным.

Цветаева, побывавшая зимой 1915-1916 гг. в Петербурге и надеявшаяся увидеться там с Ахматовой, несмотря на несостоявшуюся встречу, позднее признавалась: «...последовавшими моим петербургским приездом стихами о Москве я обязана Ахматовой, своей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечнее любви».

Цветаевская Москва — это сердце России («Неоспоримо первенство Москвы»), святилище православной культуры («Купола вокруг», «часовня звездная», «Пятисоборный... круг», церковки златоглавые»), город, в котором всякий странник и нуждающийся найдет себе приют («Москва! Какой огромный / Странноприимный дом!»). С образом Москвы связаны важнейшие события в жизни лирической героини («В колокольный я, во червонный день / Иоанна родилась Богослова»; «В дивном граде сем, /... ...Царевать тебе, Горевать тебе /... ...О мой первенец!»; «Греми, громкое сердце! / Жарко целуй, любовь!»). Цветаева признается в любви родному городу («— Я в грудь тебя целую, / Московская земля!»), говорит о нем с восторгом и восхищением. «Стихи о Москве» изобилуют возвышенно-поэтическими эпитетами, метафорами и сравнениями («дивный», «мирный», «нерукотворный» (град), «Пятисоборный несравненный круг», «Как золотой ларчик, / Иверская горит», «колокольный дождь», «Колокольная земля московская» и т. д.).

ЭМИГРАЦИЯ

И. Эренбург весной 1921г одним из первых выехал за границу. Ему удалось узнать, сто Эфрон жив и находится в Праге.

Так писем не ждут,

Так ждут — письма`.

Тряпичный лоскут,

Вокруг тесьма

Из клея. Внутри — словцо.

И счастье. — И это — всё.

Так счастья не ждут,

Так ждут — конца:

Солдатский салют

И в грудь — свинца

Три дольки. В глазах красно.

И только. — И это — всё.

Не счастья — стара!

Цвет — ветер сдул!

Квадрата двора

И черных дул.

(Квадрата письма:

Чернил и чар!)

Для смертного сна

Никто не стар!

Квадрата письма.

1 июля 1921 года М. получила долгожданное письмо. «С сегодняшнего дня – жизнь», – записала она в дневнике. Ц. воспрянула духом, начала хлопотать о загранпаспорте. С июля 1921 по май 1922 М. написала более ста стихотворений, несколько поэм.

1922 год. Марина вместе с дочерью Ариадной уезжает за границу к мужу С. Эфрону, оказавшемуся в рядах белой эмиграции. Эмиграция встретила ее как единомышленницу. Но затем все изменилось. Цветаеву перестали печатать. «Мой читатель остается в России, куда мои стихи... не доходят...» (Из воспоминания М. Цветаевой).

Осмыслению эпохи революции и гражданской войны посвящен цикл стихов «Лебединый стан» (1917-1921)– о белом движении, о несправедливости судьбы. Поэтесса романтизирует белое движение, создавая возвышенный образ Добровольческой армии и оплакивая ее поражение («Белогвардейцы! Гордиев узел / Доблести русской!», «Белая гвардия, путь твой высок! / Черному дулу — грудь и висок»). В стихотворении «Ох, грибок, ты мой, грибочек, белый груздь!» (декабрь 1920) — одном из финальных произведений сборника — Цветаева проявляет внеклассовый подход к гражданской войне, одинаково скорбя по всем погибшим на поле поя, невзирая на их политические убеждения:

Все рядком лежат —

Не развести межой

Поглядеть: солдат.

Где свой, где чужой?

Белым был — красным стал:

Кровь обагрила.

Красным был — белым стал:

Смерть побелила.

«Что это было?» – спрашивала М. Цветаева. «Была братоубийственная и самоубийственная война... было незнание, непонимание нами народа...», – говорил С. Эфрон. Осознав свою вину, С. Эфрон пытается искупить ее верным служением Родине, мечтает вернуться в Россию.

Берлин, Прага, Париж – Россию Цветаева не видела 17 лет. Рядом всегда была дочь. Их отношения были настолько удивительны, что порой казалось, возраст их не разделяет. Стихотворение «Когда-нибудь, прелестное созданье».

Когда-нибудь, прелестное созданье,

Я стану для тебя воспоминаньем.

Там, в памяти твоей голубоокой,

Затерянным – так далеко – далёко.

Забудешь ты мой профиль горбоносый,

И лоб в апофеозе папиросы,

И вечный смех мой, коим всех морочу,

И сотню – на руке моей рабочей –

Серебряных перстней, – чердак - каюту,

Моих бумаг божественную смуту. . .

Как в страшный год, возвышены Бедою,

Ты – маленькой была, я – молодою. ноябрь 1919

Последний прижизненный авторский сборник "После России», куда вошли стихотворения 1922-1925 года, вышел в Париже в 1928 году. В годы эмиграции поэтесса печаталась мало – отношения с критикой и читательской средой были достаточно напряженные. В последние годы эмиграции Цветаева пишет поэмы. Особое внимание занимает проза. Особо чувствовалась её тяга к истинно русскому.

Жизнь за границей оказалась трагичной: нищета, одиночество, а главное, – тоска по родине. М. писала: Живу здесь, как под колпаком. Из русских знаю очень многих, но мало к кому тянет. А вообще, к людям очень тянет. И в Россию страшно как тянет. Как скоро мне можно будет вернуться? Так одинока, Как это пятилетие, я никогда не была», «некому прочесть, некого спросить, не с кем поделиться», «Мой читатель, несомненно, в России. Пишу не для здесь, а для там». Оторвавшись от России, не влившись в эмиграцию, Марина изнывает от тоски по родине.

Главной темой творчества Цветаевой периода эмиграции становится тема Родины – утерянной, любимой, ставшей для поэтессы целой «эпохой души» («Дом», «Тоска по Родине», «Лучина» и др.).

В 1925 г. в стихотворении, обращенном к Борису Пастернаку, звучат ноты непередаваемой грусти:

Русской ржи от меня поклон,

Ниве, где баба застится...

Друг! Дожди за моим окном,

Беды и блажи на сердце...

Ты, в погудке дождей и бед –

То ж, что Гомер в гекзаметре.

Дай мне руку – на весь тот свет!

Здесь – мои обе заняты. 7 мая 1925

Тяготы эмигрантского быта, западноевропейские обыватели, чуждые духовным исканиям русских изгнанников, укрепляли поэтессу в убеждении, что именно ей и ее товарищам по несчастью суждено даже в смерти сохранить всечеловеческую любовь: Доктора узнают нас в морге По не в меру большим сердцам.

Цветаева всегда ощущала свое одиночество — и в среде эмиграции, где большинство отвернулось от нее из-за открыто просоветской позиции ее мужа С.А. Эфрона. И в чисто поэтическом отношении — она была вне школ, вне направлений, не имела последователей и учеников. В 1931 г. в стихотворении «Страна». Цветаева выразила тоску по России. Трагические мотивы слышны в стихах о той России, которую уже не вернуть:

Можно ли вернуться

В дом, который срыт?

Заново родися!

В новую страну!

Ну-ка, воротися

На спину коню

Сбросившему!

(Кости Целы-то — хотя?)

Эдакому гостю

Булочник — ломтя

Ломаного, плотник —

Гроба не продаст!

Той ее — несчетных

Верст, небесных царств.

Той, где на монетах —

Молодость моя.

Той России — нету.

Как и той меня.

Худ. высотой и щемящей пронзительностью отличается стих-е «Тоска по Родине» (1934). Поэтесса утверждает, что не испытывает ностальгии по родине, так как ощущает себя в равной степени одинокой, непонятой, чужой и в России, и за ее пределами («Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст»). Однако прерванная многоточием финальная фраза стихотворения («Но если по дороге — куст / Встает, особенно — рябина...») выдает тоску героини по родине, трепетное отношение к России.

Тоска по родине! Давно

Разоблаченная морока!

Мне совершенно все равно —

Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошелкою базарной

В дом, и не знающий, что — мой,

Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди

Лиц ощетиниваться пленным

Львом, из какой людской среды

Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.

Камчатским медведем без льдины

Где не ужиться (и не тщусь!),

Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком

Родным, его призывом млечным.

Мне безразлично — на каком

Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн

Глотателем, доильцем сплетен…)

Двадцатого столетья — он,

А я — до всякого столетья!

Остолбеневши, как бревно,

Оставшееся от аллеи,

Мне всё — равны, мне всё — равно,

И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.

Все признаки с меня, все меты,

Все даты — как рукой сняло:

Душа, родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег

Мой, что и самый зоркий сыщик

Вдоль всей души, всей — поперек!

Родимого пятна не сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И все — равно, и все — едино.

Но если по дороге — куст

Встает, особенно — рябина…

В 1936-37гг. Цветаева готовилась к отъезду на Родину Она вернулась потому, что мечтала обрести родину своему сыну.

Ни к городу и ни к селу -

Езжай, мой сын, в свою страну, -

В край - всем краям наоборот -

Куда назад идти - вперед.

Идти, особенно - тебе,

Руси не видывавшее

Дитя мое... Мое? Ее -

Дитя! То самое былье,.

Которым порастает быль.

Землицу, стершуюся в пыль, -

Уже ль ребенку в колыбель

Нести в трясущихся горстях:

- `Русь - этот прах, чти этот прах!`

От неиспытанных утрат -

Иди - куда глаза глядят!

Всех стран - глаза, со всей земли -

Глаза, и синие твои

Глаза, в которые гляжусь:

В глаза, глядящие на Русь.

Да не поклонимся словам!

Русь - прадедам, Россия - нам,

Вам - просветители пещер -

Призывное - СССР, -

Не менее во тьме небес

Призывное, чем SOS.

Нас родина не позовет!

Езжай, мой сын, дом - вперед -

В свой край, в свой век, в свой час

1939 год. Марина Цветаева вернулась на родную землю.

Сначала уехала Ариадна, следом – Сергей Яковлевич. Летом 1939г Марина с сыном. Но Москва не приняла Цветаеву, стихи не печатали. Вскоре Мужа и дочь обвинили в измене родине и арестовали. С этого времени ее постоянно посещали мысли о самоубийстве. После этого Цветаева была вынуждена скитаться.

Цветаеву не арестовали – её казнили непечатаньем, нищетой. Встречи с Ахматовой и Пастернаком не оправдали ожиданий. В Союзе писателей отворачивались от нее, как от жены и матери «врагов народа». Подготовленный ею в 1940 сборник стихов напечатан не был. Денег катастрофически не хватало. Она была вынуждена принимать помощь немногих друзей.

Когда обидой – опилась

Душа разгневанная,

Когда семижды зареклась

Сражаться с демонами –

Не с теми, ливнями огней

В бездну нисхлестнутыми:

С земными низостями дней,

С людскими косностями, –

Деревья! К вам иду! Спастись

От рева рыночного!

Вашими вымахами ввысь

Как сердце выдышано!...

Надежды, связанные с возвращением, не оправдались...

Марина много тяжелее других восприняла объявление войны. Её охватило то, что зовут паническим ужасом. Она рвалась прочь из Москвы, чтобы спасти сына от опасности зажигательных бомб, которые он тушил. Так они оказались в Елабуге. В Елабуге не было работы. У руководства Союза писателей, эвакуированного в соседний город Чистополь, Цветаева просила разрешения поселиться в Чистополе и места судомойки в писательской столовой. Разрешение было дано, но места в столовой не оказалось, так как она еще не открылась. Неизвестность о судьбе Али и Сергея, Между нею и сыном встала полоса отчуждения. Встречи с читающей Россией не состоялось…

Захлёбываясь от тоски,

Иду одна без всякой мысли,

И опустились и повисли

Две тоненьких мои руки

«Ничто не держит меня, не за что держаться». В одиночестве, в состоянии депрессии она покончила с собой 31 августа 1941 года. Дочь Ариадна была арестована и 16 лет провела в лагерях. Она была талантливой переводчицей. После ссылки посвятила оставшиеся годы жизни собиранию архивов матери, писала воспоминания, но не успела закончить книгу воспоминаний. Умерла в 1975 году. Муж Сергей Эфрон был расстрелян. Сын Георгий погиб в Белоруссии в первом бою 7 июля 1944 года.

Противостояние поэта и мира закончилось трагически, но творчество Цветаевой, раскрыв трагедию мироощущения человека, живущего в страшную эпоху тоталитаризма, обогатило русскую поэзию опытом исследования сложной, прекрасной и противоречивой женской души.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух - не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле!- Неба дочь!

С полным передником роз!- Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре!- Ястребиную ночь

Бог не пошлет по мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари - и ответной улыбки прорез...

- Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Основные темы лирики М. Цветаевой:

Высокое предназначение поэта в обществе.

Трепетное отношение к России и русскому слову.

Любовь.

Доминирующие темы в творчестве М. Цветаевой:

| 1 | Тема поэта, его пути и жизни | Цикл "Поэт", "Стол", "Разговор с гением"(1928); «Моим стихам, написанным так рано», «Стихи растут как звезды и как розы», «Что, Муза моя? Жива ли еще!», «Муза»,«— Не нужен твой стих», циклы «Поэт», «Стол», «Куст», «Ахматова», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», «Поэт и царь», «Двое» |

| 2 | Темы Родины

| Цикл "Стихи о Москве"(1916), "Расстояние: версты, мили…"(1925), "Русской ржи от меня поклон…"(1925), "Лучина"(1931), " Тоска по Родине! "(1934); |

| 3 | Тема любви

| «Я с гордостью ношу его кольцо…», "Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей…", «Вот опять окно…», " Мне нравится, что вы больны не мной…", "Соперница, а я к тебе приду…"(1916), "Я - есмь. Ты - будешь. Между нами - бездна…" (1918), "Поэма Горы"(1924), "Поэма Конца"(1924); «Я — страница твоему перу...», «Как правая и левая рука...», «Писала я на аспидной доске...», «Пригвождена к позорному столбу...», «Ты этого хотел. — Так. — Аллилуйя...», «Попытка ревности», «Суда поспешно не чини...» |

| 4 | Пушкинская тема | " Стихи к Пушкину"(1931) |

| 5 | Поэты-современники | Циклы "Стихи к Блоку" (1916-1921), "Ахматовой"(1916), " Маяковскому"(1921), "Памяти Сергея Есенина"(1926); |

| 6 | Тема одиночества в люб-ви, дружбе и творчестве | "Роландов Рог"(1921), цикл "Ученик"(1921), "Деревья"(1923); |

| 7 | Тема дороги, пути | "Всюду бегут дороги…"(1916), "По нагорьям"(1922), " Рельсы" (1923) |

| 8 | Противоборство твор-чества и духовного мещанства | Поэма "Крысолов"(1925), "Поэма Лестницы"(1926), "Читатели газет"(1935); |

| 9 | Тема собственной смерти | "Стихи о Москве"(1916), "По набережным, где серые деревья…"(1923), "Что, Муза моя? Жива ли еще? "(1925), " Стол"(1933). |

В 1934 году была опубликована одна из программных статей М.И. Цветаевой "Поэты с историей и поэты без истории". В этой работе она делит художников слова на две категории. К первой относятся поэты "стрелы", т.е. мысли и развития, отражающие изменения мира и изменяющиеся с движением времени; другие - это "чистые лирики", поэты чувства. К последним она относила себя.

Одна из главных черт этого "чистого лирика" - самодостаточность, творческий индивидуализм. Своеобразие цветаевской позиции в том, что ее лирическая героиня всегда абсолютно тождественна личности поэта: Цветаева ратовала за предельную искренность поэзии, поэтому любое "я" в стихотворении, по ее мнению, должно соответствовать биографическому "я", с его настроениями, чувствами и мироощущением.

| Период | Тематика | Примеры стихотворений |

| 1. Раннее творчество (1910-1913.) | Тема семьи, тема детства, тема первой любви | «Моим стихам, написанным так рано…», «Я с вызовом ношу его кольцо» |

| 2. Творчество кануна и начала революции, периода гражд. войны (1916— 1920.) | Тема революции, тема жизни и смерти, тема войны, тема фольклора. | «Писала я на аспидной доске», «Вчера ещё в глаза глядел…», «Пусть не помнят юные», «Вот опять окно…» |

| 3. Творчество периода эмиграции (1922-1939) | Тема любви-разлуки, тема поэта и поэзии, тема Родины | «Золото моих волос…», «Приметы…», «Тоска по родине!», «Нет, бил барабан перед смутным полком» |

| 4. Последние годы (1939 - 1941) | Тема поэта и поэзии, тема родины, тема любви-трагедии. | |

Эволюция поэтического мира Марины Цветаевой

| Периоды творчества | Основные темы и мотивы | Изменения в поэтике | Названия стихотворений |

| I. Юношеские стихи (1910—1913) | Семейные отношения; мир детства; тема первой любовь; литер. и исторические персонажи | Открытый автобиографизм использование конкретной, бытовой лексики в ее прямом значении; антитеза как основной прием; традиционные средства выразительности | |

| II. "Версты", "Лебединый стан" (1916—1920) | Москва; личность поэта (А. Блок; А. Ахматова);революция, белогвардейцы; фольклорные мотивы | Использование мифологии; ключевые слова-символы — птица, перстень, ветер; множество знаков препинания, особенно тире | "Любовь! Любовь! И в судорогах и в гробе...", "Знаю, умру на заре! На которой из двух..." |

| III.Эмиграция. "Ремесло" (1921—1922) | Мотив отречения, прощания; античные и библейские мотивы; тема любви-разлуки | Основная антитеза — душа / тело; гиперболизация как средство передачи состояния предела; градация, внутристрочные паузы. | "С такою силой в подбородок руку...", "Все круче, все круче..." |

| IV."После России","Мой Пушкин", поэмы (1922—1941) | Мотив отречения, отказа, доведенный до предела; усиле-ние античных и библ.мотивов; тема поэта и поэзии; тема родины; тема любви-трагедии | Ключевые символы — гора, небо; активное использование вставных и эллиптических конструкций, усиление функции тире, двоеточий, скобок, внутристрочные паузы, переносы | "Эмигрант","Душа", "Поэт — издалека заводит речь...", «Тоска по родине! Давно…» |

Особенности поэтической манеры М. Цветаевой:

1) краткость строки;

2) стремительный ритм;

3) неожиданная рифмовка;

4) стремление ксжатому, краткому, выразительному стиху;

5) разрыв строки и перенос слов на след. строку;

6) обилие тире;

7) множество восклицательных предложений;

8) неправильный порядок слов в предложениях;

9) использование противовпоставлений;

10) много повторов, синонимические ряды.

Писала я на аспидной доске…

Писала я на аспидной доске,

И на листочках вееров поблёклых,

И на речном, и на морском песке,

Коньками пo льду и кольцом на стеклах,-

И на стволах, которым сотни зим,

И, наконец - чтоб было всем известно! -

Что ты любим!любим! любим! любим!

Расписывалась - радугой небесной……

18 мая 1920

Вчера еще в глаза глядел,

А нынче - всё косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел,-

Всё жаворонки нынче - вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О, вопль женщин всех времен:

"Мой милый, что тебе я сделала?!"

И слезы ей - вода, и кровь -

Вода,- в крови, в слезах умылася!

Не мать, а мачеха - Любовь:

Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая...

И стон стоит вдоль всей земли:

"Мой милый, что тебе я сделала?"

Вчера еще - в ногах лежал!

Равнял с Китайскою державою!

Враз обе рученьки разжал,-

Жизнь выпала - копейкой ржавою!. 14 июня 1920

Ушел - не ем:

Пуст - хлеба вкус.

Всё - мел.

За чем ни потянусь.

...Мне хлебом был,

И снегом был.

И снег не бел,

И хлеб не мил. 23 января 1940

Почему же стихи Марины Ивановны Цветаевой не льются, не журчат, а РВУТСЯ?

Что определило трагичность судьбы и творчества этого Поэта? (время (эпоха), характер поэта, её принципы).

Охарактеризуйте с помощью прилагательных то время (жестокое, непонятное, трагическое).

Характер и человеческие принципы М. Цветаевой повлияли на трагичность её судьбы.

| Черты характера | Человеческие принципы М. Цветаевой |

|

|

Литературовед М. И. Белкина писала: «Она была наделена огромным талантом поэта, именно поэта. Но этот талант господь вложил в хрупкую оболочку, и эта оболочка не выдержала».

Основные темы лирики М. Цветаевой

Тема детства (период всестороннего обогащения личности)

Тема природы (колыбель человека)

Тема дома и бездомья (обиталище души)

Тема конфликта быта и бытия

Тема России (Москва, историческая судьба

Тема смерти (жизнь – дар, быстротечный)

Тема высокого назначения Поэзии

Тема любви как дарованного судьбой счастья

Тема обречённой жертвенности («Лебединый стан»)

«Генералам двенадцатого года»

Стихотворение написано в 1913 году и посвящено офицерам, погибшим в войне 1812 года. Об этом говорит название стихотворения — «Генералам двенадцатого года». Это является и его темой. Тема стихотворения – память о людях, защищавших свою родину и отдавших за нее жизнь.

Среди блистательной плеяды молодых, дерзких, отважных генералов Отечественной войны 1812 года, Александр Тучков – четвёртый занимает особое место. Александр Алексеевич Тучков происходит из старинного дворянского рода. В 11 лет он был посвящён в офицерский чин. В 22 года уже стал полковником. Генерал-майор Александр Алексеевич Тучков-четвертый погиб в Бородинской битве 26 августа 1812 года, на 35-м году жизни… Его портрет один из наиболее запоминающихся в Военной галерее Зимнего Дворца. Он чужд картинной воинственности. Грустно задумчивое лицо молодого генерала, как бы предчувствующего свою раннюю смерть. Вероятно по желанию М.М. Тучковой, вдовы генерала, живописец изобразил на его мундире медаль за участие в войне 1812 года. Такие медали участники кампании получали только в 1813 году, но Тучков бесспорно заслужил её своей геройской смертью на Бородинском поле. Однако самый лучший памятник Александру Тучкову воздвигла его вдова своей бессмертной и вечной любовью. Храм, выстроенный ею, до сих пор стоит на Бородинском поле.

Через все стихотворение проходит чувство любви и восхищения поэта этими людьми, преклонение перед их мужеством. Марина Ивановна называет их «молодыми генералами своих судеб». Они сами выбрали свой путь. Путь служения Отечеству.

Стихотворение построено в форме обращения к людям, которые погибли, защищая родину:

Вы чьи широкие шинели

Напоминали паруса,

Чьи шпоры весело звенели

И голоса…

И чьи глаза, как бриллианты,

На сердце оставляли след, -

Очаровательные франты!

Минувших лет!

Создавая образ героев 1812 Марина Цветаева использует приём — сравнение. Она сравнивает шинели с парусами, чтобы передать стремительный бег героев, вечную скачку, полёт. Сравнение глаз с бриллиантами — глаза не только воина, но и красавца, который побеждает врагов и сердца женщин 19 века.

Я видела, Тучков-Четвертый,

Ваш нежный лик.

И я, поцеловав гравюру,

Не знала сна…

Этими сравнениями Марина Ивановна показывает их молодость и бесстрашие. Они летели по жизни, стремясь все увидеть, познать, испытать, ни на миг не останавливаясь. Строчки, рисующие мужество и бесстрашие юных генералов:

Цари на каждом бранном поле…

Вам все вершины были малы…

Три сотни побеждали – трое!

Лишь мертвый не вставал с земли.

Вы были дети и герои,

Вы все могли!

Вы побеждали и любили…

Каждое произведение имеет свою композицию, помогающую в раскрытии темы произведения, характеристике героев. Имеет свою композицию и это стихотворение. Она представляет собой неспешный рассказ о «генералах двенадцатого года». Стихотворение состоит из 12 строф. Каждая строфа добавляет новую грань к характеристике героев.

Марина Цветаева, создавая образ своих героев, соединяет два понятия: мира и войны. Для них жизнь не делится на военную и мирную. Для них всё есть жизнь и в ней они «генералы своих судеб»:

Одним ожесточеньем воли

Вы брали сердце и скалу, -

Цари на каждом бранном поле

И на балу.

О, как, мне кажется, могли вы

Рукою полною перстней,

И кудри дев ласкать – и гривы

Своих коней.

Вы побеждали и любили

Любовь и сабли острие.

Стихотворение посвящено подвигу молодых людей, отдавших свою жизнь ради спасения отечества, но, несмотря на это, стихотворение не звучит печально.

И весело переходили

В небытие.

Этому помогает и размер стихотворения — двусложный ямб.

Звукопись стихотворения передаёт скорость летящих на лошадях офицеров, напоминающую звук летящей стрелы или свист ветра.

«Генералам двенадцатого года» Стихотворение «Генералам двенадцатого года» (1913) — одно из наиболее восторженных и романтических произведений молодой М.И. Цветаевой. Оно практически все состоит из цепочки деталей, возвышающих адресата послания:

Вы, чьи широкие шинели Напоминают паруса,

Чьи шпоры весело звенели

И голоса, И чьи глаза, как бриллианты,

На сердце оставляли след, —

Очаровательные франты Минувших лет!

Заявленный в сравнении образ паруса в классической поэзии XIX века, например у М.Ю. Лермонтова, традиционно символизирует жизнестойкость, способность противостоять любым натискам судьбы. Именно эти черты, по мнению М.И. Цветаевой, являлись определяющими в характерах героев 1812 года, что в конечном итоге и обусловило высокую степень их патриотического чувства. Обращения «генералы», «цари» также призваны возвеличить образы офицеров. Они не только герои отечества, но и генералы дамских сердец. В восприятии образов очевидна опора на литературную традицию. В произведении важен не конкретный адресат, а образ поколения, обращение «Ваше благородие» к которому было наполнено глубоким содержательным смыслом. В стихотворении звучит глубокое сожаление об ушедшем типе мужского идеала той эпохи. Но в еще большей степени, чем рисуемые образы, в стихотворении важен романтический характер самой восторженной лирической героини. Она любуется героями 1812 года не только как покоренная их душевным благородством и высокими манерами женщина. В стихотворении заявлена и материнская тема: Вас охраняла длань господня И сердце матери, — вчера. Малютки-мальчики сегодня — Офицера! В восторженных восклицаниях «Ах!», «О…» и строгом обращении «Вы» усматриваются жанровые особенности сентиментального романса. Если в душе мечтательной лирической героини царят две стихии (любовь и творчество), то сердцами генералов 1812 года владеют опять-таки любовь и героика. Только любовь дает им силы побеждать. Именно она питает душевное благородство: Вы побеждали и любили Любовь и сабли острие — И весело переходили В небытие. Стихотворение, написанное через столетие после событий Отечественной войны 1812 года, призвано увековечить в памяти поколений и опоэтизировать высокий образ русского офицерства. Отечественная война 1812 года породила в русской поэзии мощную поэтическую традицию, начиная с Г. Державина, В. Капниста, В. Жуковского, К. Батюшкова, Ф. Глинки, К. Рылеева, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Дельвига, Ф. Тютчева, А. Майкова, Е. Баратынского, заканчивая многочисленными народными историческими песнями. Однако в их произведениях важны исторический и патриотический аспекты восприятия событий. Для М.И. Цветаевой герои двенадцатого года важны не только как храбрые воины, но и неотразимые кавалеры. В таком ракурсе до нее никто данную тему не поднимал, кроме, пожалуй, Ф. Глинки («Партизан Давыдов»), В. Жуковского («Певец в стане русских воинов»), М. Языкова («Д.В. Давыдову»), которые вспоминали о разгульно-удалых подвигах Д. Давыдова.

Анализ стихотворения Цветаевой «Идешь, на меня похожий…»

Марина Цветаева по праву считается одной из самых ярких и самобытных русских поэтесс первой половины 20 века. Ее имя неразрывно связано с таким понятием, как женское мировосприятие в литературе, образное, тонкое, романтическое и непредсказуемое. Одним из наиболее известных произведений Марины Цветаевой является стихотворение «Идешь, на меня похожий…», написанное в 1913 году. Оно оригинально как по форме, так и по содержанию, так как представляет собой монолог умершей поэтессы. Мысленно перенесясь на несколько десятилетий вперед, Марина Цветаева попыталась представить, каким будет ее последнее пристанище. В ее понятии это – старое кладбище, на котором растет самая вкусная и сочная в мире земляника, а также полевые цветы, которые так любила поэтесса. Ее произведение обращено к потомкам, точнее, к неизвестному человеку, который блуждает среди могил, с любопытством вглядываясь в полустертые надписи на памятниках. Марина Цветаева, верившая в загробную жизнь, предполагает, что сможет наблюдать за этим незваным гостем и с грустью завидовать тому, что он также, как когда-то и она сама, гуляет по старым кладбищенским аллеям, наслаждаясь тишиной и покоем этого удивительного места, овеянного мифами и легендами. «Не думай, что здесь — могила, что я появлюсь, грозя», — обращается к неизвестному собеседнику поэтесса, словно бы призывая его чувствовать себя на погосте свободно и непринужденно. Ведь ее гость жив, поэтому должен наслаждаться каждой минутой своего пребывания на земле, получая от этого радость и наслаждение. «Я слишком сама любила, смеяться, когда нельзя», — отмечает при этом Цветаева, подчеркивая, что никогда не признавала условностей и предпочитала жить так, как подсказывает ей сердце. При этом поэтесса говорит о себе исключительно в прошедшем времени, утверждая, что она тоже «была» и испытывала самые разнообразные чувства, начиная от любви и заканчивая ненавистью. Она была живой! Философские вопросы жизни и смерти никогда не были чужды Марине Цветаевой. Она считала, что жизнь надо прожить так, чтобы она была яркой и насыщенной. А смерть – это не повод для грусти, потому что человек не исчезает, а лишь переходит в другой мир, который остается загадкой для тех, кто жив. Поэтому поэтесса просит своего гостя: «Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь». В ее понятии смерть также естественна и неизбежна, как и сама жизнь. И если человек уходит, то это вполне закономерно. Поэтому не следует предаваться печали. Ведь те, кто умер, будут жить до тех пор, пока о них кто-то помнит. И это, по мнению Цветаевой, является гораздо более важным, чем любые другие аспекты человеческого бытия. Иронизируя над собой, поэтесса обращается к незнакомцу со словами «И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли». В этой короткой фразе заключено и легкое сожаление о том, что жизнь не бесконечна, и восхищение будущим поколением, и смирение перед неизбежностью смерти. Однако в стихотворении «Идешь, на меня похожий..» нет ни одного намека на страх перед тем, что жизнь рано или поздно закончится. Наоборот, это произведение наполнено светом и радостью, легкостью и неизъяснимым очарованием. Именно так, с непринужденностью и изяществом, Марина Цветаева относилась к смерти. Видимо, поэтому она смогла принять решение самостоятельно уйти из жизни после того, как посчитала, что ее творчество никому не нужно. И самоубийство поэтессы в Елабуге, являющееся актом доброй воли, можно расценивать, как освобождение от непосильной ноши, которой является жизнь, и обретение вечного покоя в потустороннем мире, где нет жестокости, предательства и безразличия.Анализ стихотворения - Идешь, на меня похожий...

Первые два десятилетия XX столетия, начиная с 1901 года, называют серебряным веком русской поэзии. За это время лирика прошла три периода развития: символизм, акмеизм и футуризм. Существовали и иные литературные направления. Некоторые авторы не примкнули ни к одному из них, что было довольно трудным в ту эпоху расцвета разнообразных поэтических «кружков» и «школ». В их числе — Марина Ивановна Цветаева, оригинальный, талантливый поэт со сложной, трагической судьбой. Ее лирика покоряет яркостью, искренностью, силой выражаемых чувств. Стихотворение «Идешь, на меня похожий...», написанное Марины Цветаевой в Коктебеле 3 мая 1913 года, по праву можно отнести к шедеврам поэзии «серебряного века». В нем автор выражает свои размышления о вечности, о жизни и смерти. Жизнь М. Цветаевой в течение пяти лет, начиная с 1912 г., была самой счастливой по сравнению со всеми предыдущими и последующими годами. В сентябре 1912 года у Марины Цветаевой родилась дочь Ариадна. Цветаева была переполнена радостью бытия и в то же время думала о неизбежном конце. Эти, казалось бы, взаимоисключающие чувства нашли отражение в стихотворении. «Идешь, на меня похожий, Глаза устремляя вниз. Я их опускала — тоже! Прохожий, остановись!» На первый взгляд в этих строках нет ничего странного. Слово «опускала» можно истолковать так: случалось, что опускала глаза, теперь же они не опущены. Но после прочтения следующей строфы становится ясно, что значение слова «опускала» — иное. «... Звали меня Мариной», — пишет поэтесса. Прошедшее время глагола настораживает. Значит, сейчас уже не зовут? Так речь может идти только об умершем человеке, и следующие строки подтверждают эту догадку. Новым смыслом наполняется все уже сказанное: оказывается, что некогда жившая поэтесса обращается к прохожему, рассматривающему на кладбище могильные плиты и надписи, выбитые на них. Обращает на себя внимание созвучие «похожий — прохожий». В стихотворении эти слова занимают такие позиции, что рифмы не образуют: одно слово стоит в конце одной строки, другое — в начале другой. Однако взятые сами по себе, они рифмуются, причем сходство их простирается далее того, что необходимо для рифмы: не только совпадают ударные слоги и те, что следуют за ними, — созвучны и предударные. Каково значение сопоставления этих слов? Я думаю, что автору хотелось подчеркнуть следующую мысль: каждый, кого настигает ее голос из-под земли, похож на нее. Она тоже когда-то «была», как прохожий теперь, то есть жила, наслаждаясь радостью бытия. И это поистине достойно восхищения. Марина Цветаева писала об Александре Блоке: «Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Весь он — такое явное торжество духа, такой — воочию - дух, что удивительно, как жизнь — вообще — допустила». Эти слова можно отнести и к ней самой. Поразительно, как сумела Марина Ивановна отстоять данный ей талант, не отступиться от него, сохранить свой мир, неведомый и недоступный другим.

Марина Цветаева не хочет нарушать спокойствия прохожего: «Легко обо мне подумай, / Легко обо мне забудь». И все же нельзя не почувствовать печали автора из-за собственной невозвратимости к жизни. Параллельно этому трагическому чувству звучит еще одно, которое можно назвать умиротворяющим. Человек невозвратим в плоти и крови, но он причастен к вечности, где запечатлевается все, о чем он думал и что чувствовал в течение жизни. Исследовательница А. Акбашева указывает, что творчество поэтов «серебряного века» совпало с развитием русской философии, лежащей между учениями В. Соловьева и А. Лосева. В. Соловьев настаивал на том, что «философская мысль не вправе отказываться от постижения связей человека с миром невещественным, недоступным прямому наблюдению и строгому исследованию, сверхчувственным». А. Лосев развил учение о бытии как о вечном становлении. Таким образом, можно сказать, что стихотворение М. Цветаевой «Идешь, на меня похожий...» — отражение движения от принципов В. Соловьева к учению А. Лосева. Каждый человек неповторим, каждый, по Цветаевой, участвует в мировом становлении как индивидуальность.

В. Рождественский отмечает, что стихотворение «Идешь, на меня похожий...» отличает сжатость мысли и энергия чувств. Я думаю, что именно это и влечет за собой активное употребление знаков препинания, помогающих постичь смысл. «Непобедимые ритмы» (А. Белый) Цветаевой завораживают. Синтаксис, ритмика ее стихотворений сложны. Сразу обращаешь внимание на пристрастие поэта к тире. Сегодня этот знак препинания вытесняет и запятую, и двоеточие. Удивительно, как смогла М. Цветаева почувствовать возможности тире почти век назад! Тире — это «сильный» знак, который невозможно не заметить. Оно помогает отчеканить слова: «Я их опускала — тоже!», «Прочти — слепоты куриной». Наверное, из сжатости мысли и энергии чувств и проистекает небогатство эпитетов, употребляемых в стихотворении: «стебель дикий», «кладбищенская земляника». М. Цветаева использует единственную метафору – «в золотой пыли». Зато широко представлены повторы: «... что здесь — могила», «Что я появлюсь, грозя...», анафоры: «И кровь приливала к коже», «И кудри мои вились...». Все это, как и аллитерация на звук «с», располагает к размышлению, рассуждению.

Идею стихотворения, по моему мнению, можно определить следующим образом: человек знает, что смерть неминуема, но он осознает и причастность к вечности. Мысль об обреченности в представлении М. Цветаевой не выглядит гнетущей. Нужно жить, в полной мере наслаждаясь сегодняшним днем, но в то же время не забывать о вечных, непреходящих ценностях— таков призыв поэта.

М.А. Цветаева "Домики старой Москвы"

Продолжила тему маленькой Родины и отчего дома М. А. Цветаева. В своем произведении «Домики старой Москвы», она обрисовывает читателю старые дома столицы, которые несут в себе память о многих поколениях, обитавших в них. Смотря на эти ветхие, но все же величественные дома, мы подобно книге, читаем всю историю Москвы и ее жителей. Автор подчеркивает то, что современные многоэтажные строения никогда не сравняться со старыми домиками, в которых находиться сама душа нашей столицы.

Стихотворение является своеобразным гимном городу, который остался лишь в воспоминаниях старожилов. Аристократичный и провинциальный, со своими традициями и правилами, с блеском и нищетой, этот город, меняясь, по-прежнему сохраняет свою оригинальность, которая так привлекает людей, неравнодушных к красоте.

Марина Цветаева делила всех художников слова на две категории: «стрелы» и «лирики». Себя она относила к «чистым лирикам», потому что в стихотворениях выражала свои чувства и переживания.В 1911 году Цветаева написала лирическое стихотворение «Домики старой Москвы». В нём показана тоска и сочувствие к прежним временам. Домики старой Москвы,

Из переулочков скромных

Всё исчезаете вы…

В образе «старых московских домиков» Цветаева представляет былые времена, которые заменил начавшийся в то время технический прогресс (1911 год)

Домики с знаком породы,

С видом её сторожей,

Вас заменили уроды,

Грузные – в шесть этажей.

Наверняка Цветаева понимает, что «грузные – в шесть этажей» здания, показатель производственного роста, есть неизбежное явление в развивающейся стране. Но со стариной расставаться всегда сложно, и писательница вспоминает фрагменты прошлой, спокойной и размеренной жизни:

Где клавесина аккорды,

Тёмные шторы в цветах…

Великолепные морды

На вековых воротах.

Цветаева показывает, что многие люди принимают новый уклад жизни и, не задумываясь, расстаются со старым:

Домовладельцы – их право,

И исчезаете вы,

Томных прабабушек слава,

Домики старой Москвы.

Поэтесса в этом четверостишие говорит, что старая Россия «прабабушек томных» переходит в новый век с изменившимися принципами и взглядами на жизнь. Если в прошлом было непоколебимое спокойствие, то сейчас жизнь развивается бурно, и постепенно «старое» отходит на второй план. В этом стихотворении раскрыт весь трагизм цветаевский тоски по «старой России». В одном из писем она писала:

Той России нету,

Как и той меня.

Цветаевой явно неуютно в современности, поэтому в её лирике часто встречаются стихотворения ностальгического характера.

Ей жаль старую Россию, что подтверждается яркостью картин жизни «прабабушек томных»:

Кудри, склонённые к пяльцам,

Взгляды портретов в упор…

Странно постукивать пельцем

О деревянный забор.

Яркие метафоры в этом стихотворении подчёркивают тоску Цветаевой по былой России:

Домики с знаком породы,

С видом её сторожей.

Кудри, склонённые к пяльцам,

Взгляды портретов в упор…

Нужно отметить, что важную роль в создании эмоционального настроения играют контрасты:

Домики с знаком породы

Вас заменили уроды,

Грузные – в шесть этажей.

Великолепные морды

На вековых воротах.

Форма строфы – четверостишие. Мне и интересно, и очень грустно было читать это стихотворение, его невозможно забыть, нельзя остаться равнодушным. Цветаева раскрыла душу благодаря своим стихам, в которых присутствует и грусть, и сожаление, и трагизм.

«Уж сколько их упало в эту бездну»

Стихотворение Марины Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну» написано в 1913 году и относится к разряду философской лирики. Через это произведение поэтесса очень образно и метафорично выражает свои тайные помыслы, душевные переживания.

Она говорит, что никто не вечен, ничто не постоянно - «уж сколько их упало в эту бездну». «Настанет день», когда и самой повествовательнице придется «исчезнуть с поверхности земли». А жизнь от этого не только не изменится, но даже будет продолжать бить прежним ключом, будто ничего не произошло: «И будет жизнь… И не было меня!».

Здесь мысли Цветаевой тесно переплетаются с блоковскими «Умрешь - начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь…».

Лирическая героиня, очень красивая (это мы видим из характеристики ее внешности при помощи метафор «зелень глаз», «золото волос»), грустит о сознании предопределенности своей судьбы, обращается «с требованием веры» и просит «о любви».

Марина Цветаева на протяжении всего стихотворения использует одну «общую» антитезу, противопоставляя смерть молодости. Как и многие художники слова, поэтесса для усиления выразительности последнего использует литературный прием – контраст, стремясь подчеркнуть прекрасное путем изображения его на фоне страшного, ужасного, непонятного.

Начиная с пятой строфы, автор в отдельности противопоставляет конкретные понятия, используя языковые антонимы «чужие - свои», «день – ночь», «да - нет» и контекстные: «нежность - гордый вид», «правда - игра», тем самым усугубляя эмоциональную окраску каждого четверостишия .

Цветаева в своем стихотворении олицетворяет землю, называет ее «ласковой», быть может, подчеркивая, таким образом, любовь к родине. Из словосочетания «ласковая земля» понятно, что лирической героине, такой «живой и настоящей», совсем не хочется расставаться с жизнью.

Размер стихотворения – амфибрахий. Рифма – перекрестная ( АВАВ), точная; в первом и третьем стихах каждой строфы–женская, во втором и четвертом - мужская.

Настроение стихотворения – пасмурное, почти дождливое, очень сильно навевающее тоску…

Перечитывая снова и снова строки произведения, хочется утешить рассказчицу этой печальной истории, найти какие-то ободряющие слова и уж, конечно, верить ей, любить ее, всегда помнить…

Цитатник из цикла стихотворений М. Цветаевой "Стихи о Москве"

1. И слышу я, что где-то в мире — грозы,

Что амазонок копья блещут вновь...

Какое-то большое чувство

Сегодня таяло в душе.А надо мною — кричать сове,

А надо мною — шуметь траве...

Спят трещотки и псы соседовы, —

Ни повозок, ни голосов.Шелест шелка вокруг колен...

Серебряный клич — звонок.

Серебряно — мне — петь.Такое со мной сталось,

Что гром прогромыхал зимой...

Мне страшный свершился суд!

Под рев колоколов на плаху

Архангелы меня ведут.Льдины, льдины

И купола.

Звон золотой,

Серебряный звон.

Вольный сон, колокольный звон...

Червонные возблещут купола,

Бессонные взгремят колокола...

12... в ночи страшен Рев молодых солдат!

И первый ком о крышку гроба грянет...

Перекатился колокольный гром.

Гремучий опрокинулся прибой...Колокола гремят из синевы...

Над синевою подмосковных рощ

Накрапывает колокольный дождь.

И льется аллилуйя

На смуглые поля.Спорили сотни

Колоколов.Звон на башне.

И вновь бубенцы поют.

И волны колоколов над волнами хлеба...

Опишите при помощи эпитетов образ цветаевской Москвы.

Пример: М — манящая

О — огненно-купольная, отвергнутая Петром

С — святая

К — колокольная, краснокупольная

В — возвеличенная, вольная

А — алтарная

Основные темы лирики М. Цветаевой. Высокое предназначение поэта в обществе

Главная тема, "святая святых" лирики Цветаевой в наши дни - высокое предназначение поэта, которое достигается отречением от пригибающих душу к земле страстей:

Умирая, не скажу: была.

И не жаль, и не ищу виновных

Есть на свете поважней дела

Страстных бурь и подвигов любовных

Ты - крылом стучавший в эту грудь,

Молодой виновник вдохновенья -

Я тебе повелеваю: - будь!

Я - не выйду из повиновенья.

(Умирая, не скажу: была, 1918)

Так в лирику Цветаевой вошел образ парящего над поэтом крылатого гения вдохновения, знаменательно, что это - не Муза, а мужское его воплощение:

Рыцарь ангелоподобный - Дом!

Небесный часовой…

(Поэт, 1923)

Единственный господин и повелитель, священный Логос, голос выше, во власти которого целиком находится поэт.

Цветаевой всегда было свойственно романтическое представление о творчестве как о бурном порыве, захватывающем художника: "К искусству подхода нет, ибо оно захватывает", "Состояние творчества есть состояние наваждения", "Поэта - далеко заводит речь". Поэт и дело поэта воплощались для нее сперва в образах "легкого огня" и несгорающей птицей Феникс, позже - в образе "не предугаданной календарем" беззаконной кометы, в католических понятиях "взрыва" и "взлома". Писать стихи - по Цветаевой - это все "равно что вскрыть жилы, из которых "неостановимо и невосстановимо хлещут и "жизнь", и "стих".

Но вихревая исступленность сочеталась у Цветаевой с упорной работой над поэтическим словом. Гениальность поэта, в ее представлении, - это одновременно и "высшая степень подверженности наитию", и "управа с этим наитием". Таким образом, дело поэта предполагает не только согласие со свободной стихией творчества, но и овладение ремеслом. Цветаева не гнушалась этого слова:

Я знаю, что Венера - дело рук,

Ремесленник, - и знаю ремесло!

Поэтому наряду с буйством и хмелем в Цветаевой жила железная дисциплина художника, умеющего работать "до седьмого пота". "Творческая воля есть терпение", - заметила она как-то, и многие ее черновики свидетельствуют об этом с полной убедительностью (например, варианты к стихотворению "Писала я на аспидной доске…"). Об упорном творческом труде говорит она и в стихах, составивших цикл "Стол", и в стихах, обращенных к Пушкину:

Прадеду - товарка:

В той же мастерской!

Каждая помарка -

Как своей рукой…

Пелось как - поется

И поныне - так.

Знаем, как "дается"!

Над тобой, "пустяк",

Знаем - как потелось!.

(Станок, 1931)

При всем том, будучи опытным мастером изощренной формы, Цветаева видела в ней лишь средства, а не цель поэзии. Доказывая, что в поэзии важна суть и что только новая суть диктует поэту новую форму, она спорила с формалистами: "Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов, рождаются! ". Бориса Пастернака она считала лучшим русским поэтом современности - потому что он "дал не новую форму, а новую сущность, следовательно - и новую форму".

Продолжают ее жизнь стихи, проза, в нашем сознании как замечательное явление духа поэзии Цветаевой. Потому что это прекрасная поэзия, рожденная истинным талантом и вдохновением.

По известному рассказу Пушкина, вдохновение "есть расположение души к живейшему восприятию впечатлений, следовательно, к быстрому соображению понятий, что способствует объяснению оных".

Это теоретический аспект. А в "Осени" Пушкин образно воссоздал то состояние, когда "душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться наконец свободным проявлением…".

В одном случае - рассудок, в другом - поэзия. Они не противоречат друг другу.

А вот Цветаева:

На черном небе - слова начертаны -

И ослепили глаза прекрасные…

И не страшно нам ложе смертное,

И не сладко нам ложе страстное.

В поэте - пишущий, в поэте - пашущий!

Нам знакомо иное рвение:

Легкий огонь, над кудрями машущий, -

Дуновение - вдохновения!

(Вдохновение, 1931)