Вопрос № 123. Отражение в романе противоречий процесса коллективизации

В русской литературе XX века тема крестьянской судьбы складывалась очень непросто. С одной стороны, писателей заставляли, обязывали создавать произведения о сельских жителях – это время успел еще захватить застрелившийся в 1930 г. В. Маяковский, который писал о том, что дано задание "лицом к деревне" – и поэты дружно берутся его выполнять, вооружившись гуслями. Сам же автор поясняет, что у него лицо – одно: оно лицо, а не флюгер. Но это – у В. Маяковского. Это – у Б. Пастернака, который, совершив поездку по спецзаданию, так и не написал о новом счастье колхозной деревни. А сколько было таких, которые написали! Известно, что только за короткое время 1929-94 годов было напечатано более 300 произведений разных жанров о коллективизации, о работе сознательных колхозников и происках кулаков. Строились они по строгим канонам и к реальной деревенской жизни имели косвенное отношение. Немного было произведений, в которых встречалась реальная картина, реальные проблемы.

В романе тесно переплелись как бы три установки, восходящие к разным источникам:

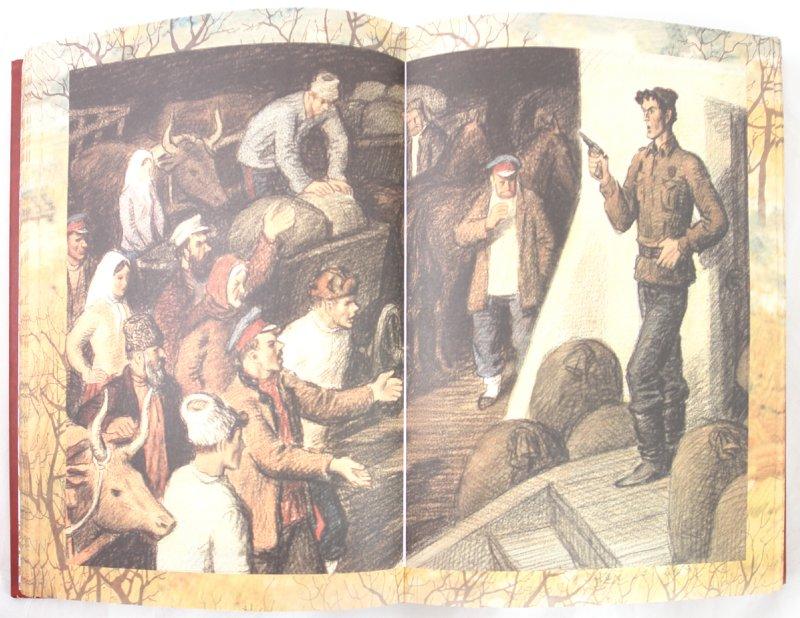

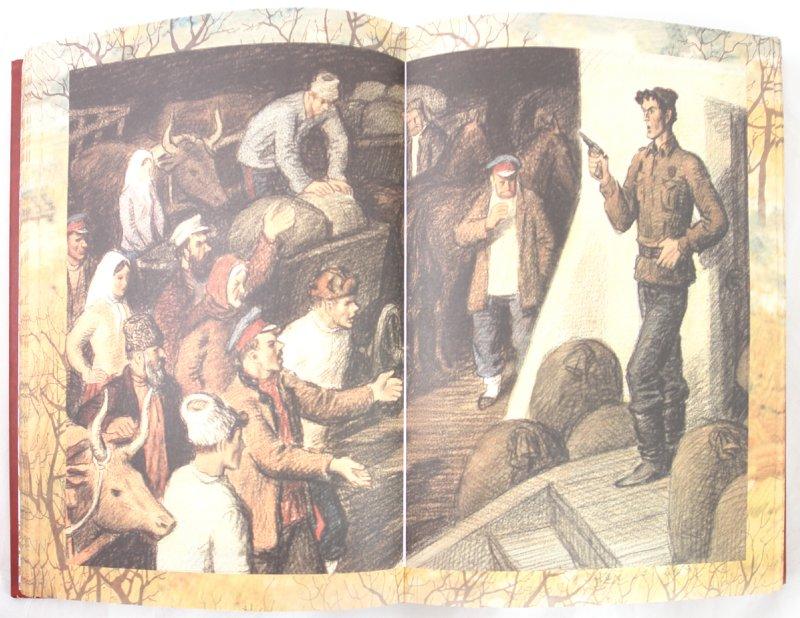

собственное авторское зрение, которое позволяет ему правдиво показать многое из того, что творилось в деревне и в человеческих душах: естественное нежелание отдавать нажитое добро, неограниченная власть людей, порой далеких от совершенства в нравственном плане (Нагульнова, который угрожает крестьянам оружием и говорит о своей готовности стрелять в баб и ребятишек, если того потребует революция);

утопия опиралась на мечты народные о радости общего труда и справедливом устройстве жизни;

идеологические догмы времени.

М. Шолохов писал так, как видел, так, как хотел видеть, и так, как его заставляли видеть. Произведение стало своеобразным памятником своему времени.

Каким было первоначальное название романа?

«С кровью и потом».

Определите основную тему произведения.

Коллективизация сельского хозяйства.

Обозначьте центральные конфликты в романе.

Внешний конфликт — столкновение противоборствующих социально-политических сил и внутренний — борьба старого и нового в сознании людей.

Какую роль в произведении играют массовые сцены?

Раскрывают отношение казачества к коллективизации, отображают эволюцию взглядов и убеждений гремяченцев.

В чем причины недовольства Тита Бородина, Якова Лукича Островнова советской властью?

В проводимой государством политике раскулачивая и насильственного обобществления, следствием которой становятся нападки на единоличников и отсутствие возможности вести индивидуальное хозяйство.

Охарактеризуйте методы деятельности Половцева.

Половцев нацелен на жестокую и бескомпромиссную борьбу с советской властью. Он безжалостно расправляется с теми, кто оказывается препятствием на пути к осуществлению задуманного (убийство семьи Хопрова, причастность к смерти старухи Островновой).

Назовите наиболее яркие эпизоды, раскрывающие образ Давыдова как руководителя.

Общение с «культурным хозяином» Островновым, защита семенного фонда, участие в распахивании колхозных земель, уговаривание колхозниц-богомолок вернуться на работу и т. п.

Какими методами стремится осуществить коллективизацию в Гремячем Логе Макар Нагульнов?

Нагульнов — сторонник насильственных методов осуществления коллективизации. Основные способы воздействия Макара на «несознательных» гремяченцев — угроза расправы и применение силы (избиение и арест Банника).

Как раскрывается характер Нагульнова во взаимоотношениях с Лушкой?

Нагульнов показан как человек, умеющий страдать, сильно любить и проявлять благородство по отношению к любимой женщине, пусть даже и не любящей его.

Как характеризует Разметнова его отношение к раскулачиванию?

Как человека, способного на проявление участия и сострадания к людям независимо от их классовой принадлежности.

Раскройте роль юмора в романе.

Подчеркивает остроумие и красноречие персонажей, оживляет общение между героями, раскрепощает их, привносит в роман жизнерадостные интонации, смягчает драматизм происходящего.

Первая книга «Поднятой целины» была опубликована в 1932 году. Она писалась по горячим следам великих преобразований в деревне. В 1932—1933 годах в Вешенском районе на Дону сложилось крайне тяжелое положение. Руководство Северо-Кавказского края, вместо того чтобы исправить ошибки, допущенные при проведении коллективизации, необоснованно обвинило во вредительстве руководителей района, председателей колхозов; последовали массовые аресты, незаконные раскулачивания, конфискация зерна у колхозников. Писатель смело вступился за невинно пострадавших. По его письму в ЦК была создана специальная комиссия. В результате расследования были освобождены арестованные, восстановлены исключенные из партии, возвращено конфискованное имущество. Занятый борьбой за жизнь людей, писатель временно прекратил работу над второй книгой «Поднятой целины». Во время Великой Отечественной войны погибли все архивы писателя. После войны Шолохов заново начал писать вторую книгу «Поднятой целины» и закончил ее в конце 1959 года.

Роман «Поднятая целина» — самое глубокое по содержанию художественное произведение о коллективизации сельского хозяйства.

Сюжет романа переносит нас на Дон, на хутор Гремячий Лог, куда одновременно приезжают участники и идеологи будущего конфликта: один, Половцев, ночью, как волк, потому что он белогвардеец, другой, бывший путиловский рабочий и красный моряк Давыдов, — днем, открыто.

Половцев хочет втянуть казаков в Союз борьбы за освобождение Дона, Давыдов как двадцатипятитысячник должен собрать всех в колхоз, поприжав покрепче кулака. После приезда вожаков стремительно разворачивается сюжетное действие с его основными «узлами»:

первое собрание бедняков, принявшим решение раскулачить «богатеньких»,

сцена раскулачивания Гаева, Лапшинова и прочих, раздачей имущества беднякам,

в торое собрание гремяченцев по созданию колхоза,

торое собрание гремяченцев по созданию колхоза,

драматический «бабий бунт»,

Враги использовали малейшие затруднения при проведении коллективизации. Именно на замешательство в рядах коммунистов рассчитывали они, устраивая «бабий бунт». Подстрекаемые врагами народа, разъяренные казаки, жестоко избив Размётнова и Давыдова, растаскивают семенной хлеб. Стойкость, мужество Давыдова, Нагульнова и Размётнова, их беспредельная преданность делу партии и народа, сплочение вокруг них честных колхозников решили исход дела. После «бабьего бунта» произошел перелом в сознании гремяченцев: колхозное дело победило.

приезд Давыдова в бригаду женщин-богомолок, отказавшуюся работать в воскресенье,

Интересно сравнить поведение народа в сцене «бабьего бунта» и в эпизоде отказа бригады от работы в воскресенье. В первый раз Давыдов едва не лишился жизни, во второй он довольно легко уговорил женщин вернуться на работу. На предостережение Нагульнова об опасности поездки в бригаду Давыдов ответил: «Народ стал значительно сознательнее по сравнению с первыми месяцами коллективизации, факт!» Давыдов правильно отметил перелом в сознании народа: люди выросли, они превратились из частных собственников в строителей социалистического мира.

сцена пахоты, когда Давыдов сумел организовать социалистическое соревнование бригад;

Давайте повнимательнее вчитаемся в то место книги, где «питерский слесарек», в прошлом лихой матрос Семен Давыдов, в качестве председателя наспех сколоченного колхоза приезжает на дальнюю пашню, где сурово отчитывает донских хлеборобов: «Все вы работаете плохо!» И партийный активист-«двадцатипятитысячник», никогда не видевший плуга, берется с наскоку показать, как надо пахать. И лучших быков ему выделят (вместе с лучшей погонщицей), и покажут, как их запрягать, и для затравки пройдут с ним несколько прогонов… В результате замучил себя (иначе позор всему рабочему классу!), погонщицу Варюху, быков, пал в борозде, а назавтра допоздна приходил в себя, отсыпался. «Как будто подросток пахал», – оценит его работу потомственный хлебороб Иван Нестеренко.

Что-то очень знакомое по жизни нашей, не так ли, читатель, когда неумеха берется учить мастера. Да, конечно же, это Шолохов, пряча в свои казачьи усы ироническую ухмылку, раскрывает ростки потогонной системы «социалистического соревнования», когда борьба за количество стала решать все, показывает нам противоестественность, ненормальность такой ситуации. Пошли-покатились по стране «встречные планы», лозунги «выполним и перевыполним», «пятилетку – в четыре года!..» В 1935 году Алексей Стаханов дает 14 норм (!) добычи угля – это при той же технике; говорили, что на него работала чуть ли не вся шахта.

открытое партийное собрание колхозников.

Российская действительность XX века поставила крестьянство в новые условия, власть, пришедшая под лозунгом "Землю – крестьянам", во многом вернула времена крепостного права, когда мужики были прикреплены к земле и лишены права распоряжаться плодами своего труда, а тысячи крестьянских семей вообще были уничтожены. Год сплошной коллективизации – 1929 – официальные власти именовали "годом великого перелома". Сегодня историки добавляют к этому: "Перелома хребта крестьянства" - именно все самое талантливое, трудолюбивое, жизнеспособное население деревень было уничтожено в ходе ликвидации кулачества как класса.

«Поднятая целина» — роман о жизни народа. И в этом произведении Шолохов прослеживает процесс изменения народной психологии, преодоления вековых предрассудков, поворота простых тружеников к новым формам жизни. Этот процесс сопровождается тяжелой борьбой.

Массовые сцены — художественная особенность нового, советского романа социалистического реализма. Что хотел сказать художник таким построением сюжета? «Течет» народная масса, выявляя свое заинтересованное отношение к новым идеям, стало быть, народ — хозяин и творец истории. Так ли это?

1

Половцев сразу взял в оборот местного агронома и крепкого хозяина Якова Лукича Островнова. «Страшно мне на такое дело идтить... не невольте сразу, господин есаул», — признается Островнов в ответ на предложение Половцева перейти на его сторону, потому что он хлебороб и все его интересы вокруг земли.

2

Давыдов сразу начал подзадоривать бедняков: «Кулак гноит хлеб в земле». И жалобные голоса незамедлительно откликнулись: добро богатых отдать в колхоз. И уже раздался призыв: «Кулаков громить идите!»

«Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего» (Библия, «Исход», гл. XX). Нарушение этого закона человеком обнаруживает в нем зависть, толкающую и на преступление.

Раскулачивание начинает самый вроде бы безобидный и робкий дед Щукарь: «Не терпится».

В романе Шолохова рассказано и о том, как выгоняли зимою из родных, дедами построенных домов «кулацкие» семьи, как везли их с детишками на Север, на верную смерть. И как, спрашивается, можно не услышать истерического крика Андрея Разметнова:

– ...Я... с детишками не обучен воевать!.. На фронте – другое дело! Там любому шашкой, чем хочешь... И катитесь вы под разэтакую!.. Не пойду!.. Я что? Кат, что ли? Или у меня сердце из самородка?.. У Гаева детей одиннадцать штук! Пришли мы – как они взъюжались, шапку схватывает! На мне ажник волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять... Ну тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за баз! Бабы – по-мертвому, водой отливали сноху... детей... Да ну вас в Господа Бога!..

У Нагульнова при этих словах Разметнова начинает дергаться мускул щеки, глаза загораются, а у Давыдова «медленно крылась трупной синевой» незавязанная щека.

Люди еще живут в доме середняка Титка Бородина, а Нагульнов уже планирует: «Дом этот под правление колхоза». У Фрола Рваного командует Демка Ушаков: «Уничтожаем тебя как кулацкий класс». Давыдов обвиняет Разметнова в слабости и мягкотелости при конфискации имущества у многодетного Гаева: «Они нас жалели? — вот его аргумент. — Враги плакали от слез наших детей?» И имущество отобрали, и детей поделили на «наших» и «не наших». Нагульнов, «не остывший» от военных баталий, словно клятву дает: «Да я... тысячи станови зараз дедов, детишков, баб... Я их из пулемета всех порешу». Давыдов вторит ему: «Выслать... на Соловки... Работать будут — кормить будем».

Философ Иван Ильин в книге «Путь духовного обновления» пишет о неприкосновенности частной собственности, в которой проявляются «естественные» свойства человека, а значит, ее надо «принять, оградить». Ильин считает, что иногда человек сводит свои потребности в частной собственности к минимуму либо из-за лени и беспечности, либо ради высшего духовного сосредоточения (йоги, христианские аскеты), но чаще частновладельцем движут иные мотивы: «он не только «поливает по'том» свою землю и дорабатывается до утомления, до боли, до ран на теле; он творчески заботится о своем деле, вдохновляется, радуется, огорчается, болеет сердцем». Действительно, называя землю «матушкой», пахарь не только любит ее, но тоскует без нее; садовник не просто «копается в саду», но творчески чует жизнь своих цветов и деревьев»; человек, строя дом, «устраивает себе лично-интимный угол на земле».

Но Ильин знал также, что частная собственность может разбудить в человеке болезненную страсть алчности, вседозволенности в отношении к природным богатствам и другим людям, зависть, тщеславие. И поэтому, утверждая, что только духовно воспитанный человек может сделать свою частную собственность источником цветущего социального благосостояния и судьбы каждого из нас, ибо духовно развитый человек не допустит, чтобы чужие дети голодали, а сосед спивался от крайней нужды, — он умеет любить и совершенствовать свои земные дела по Богу.

3

Такое отступление от романа нам понадобилось с одной целью — понять происшедшее в Гремячем Логу с позиций духовных, непреложных для освобождения человека от звериных инстинктов, ведущих к междоусобицам и драмам. Вернемся к роману «Поднятая целина», повествующему о создании колхоза. Все заинтересованы, равнодушных не было. Мужик в лисьем треухе предложил собрать бедняков в один колхоз, середняков — в другой, а лодырей — на выселки. Николай Лютня убежден: «колхоз — дело добровольное, хочешь иди, хочешь — со стороны гляди» , то есть он за свободу выбора. Доводы Кондрата Майданникова, середняка, привлекают, но не убеждают. Он верно назвал причины незащищенности единоличного хозяйства — и засуха, и проливные дожди, и неурожай, и свалившаяся вдруг на работника х ворость, и смерть хозяина. Он серьезен и обстоятелен, этот человек, который, трепеща, принимал у своей коровы маленького, дрожащего бычка, растил, как ребенка, а теперь, голосуя за колхоз, отдавал свою «худобу» в чужие руки, возможно, ленивые и равнодушные. Правда Кондрата трогает нас, ибо его трудовые мозоли, любовь к родному наделу, животине свидетельствуют о глубокой укорененности в жизни и понятном каждому страхе за будущее. Предпосылки трагедии уже обозначены в итогах собрания. «Ты нас не силуй», — прозвучал голос одного из многих. «Таких, как ты, всех угробим», — пообещал коммунист Давыдов, выполнявший задание партии.

ворость, и смерть хозяина. Он серьезен и обстоятелен, этот человек, который, трепеща, принимал у своей коровы маленького, дрожащего бычка, растил, как ребенка, а теперь, голосуя за колхоз, отдавал свою «худобу» в чужие руки, возможно, ленивые и равнодушные. Правда Кондрата трогает нас, ибо его трудовые мозоли, любовь к родному наделу, животине свидетельствуют о глубокой укорененности в жизни и понятном каждому страхе за будущее. Предпосылки трагедии уже обозначены в итогах собрания. «Ты нас не силуй», — прозвучал голос одного из многих. «Таких, как ты, всех угробим», — пообещал коммунист Давыдов, выполнявший задание партии.

4

Жизнь в Гремячем Логу встала как «норовистый конь перед препятствием»:

кто-то сводил на общий баз свою скотину,

кто-то убивал коров телушек, объедаясь до болезни мясом,

кто-то приходил на конюшню покормить своего коня.

Е сли в начале коллективизации гремяченцы готовы были бессмысленно резать скот только потому, что «теперь оно не наше», то через несколько месяцев у них уже появляется чувство ответственности за колхозную собственность. Устин Рыкалин с возмущением рассказывает Давыдову о том, как он дрался с соседями с хутора Тубянского, которые ночью, воровски, увезли гремяченское сено. Давыдов, слушая его, рассмеялся от радостной мысли: «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез, а не за свое личное, собственное. Это же просто трогательный факт!»

сли в начале коллективизации гремяченцы готовы были бессмысленно резать скот только потому, что «теперь оно не наше», то через несколько месяцев у них уже появляется чувство ответственности за колхозную собственность. Устин Рыкалин с возмущением рассказывает Давыдову о том, как он дрался с соседями с хутора Тубянского, которые ночью, воровски, увезли гремяченское сено. Давыдов, слушая его, рассмеялся от радостной мысли: «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез, а не за свое личное, собственное. Это же просто трогательный факт!»

5

Брожение усилилось, когда стало известно, что соседи из другого колхоза претендуют на часть семенного фонда. Мужики готовы были развязать новую гражданскую войну: «Ярские приехали забирать семфонд!», а в ответ: «Вас в Соловки надо сажать, собаки на сене!», «Наел мурло, разуйте его, бабы!», «Ключи давай! Распущай колхоз!» — кричали своему же односельчанину Разметнову. Страшные по свирепости и жестокости сцены! К счастью, Давыдов смог на время приостановить конфликт: поверили бабы, что бессребреник Давыдов о будущем счастье Федоток печется.

6

Вышедшим из колхоза после статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» единоличникам не возвращают принадлежавших им лошадей и быков, весь сельскохозяйственный инвентарь, перенеся расчеты на осень и в результате не давая им вспахать и засеять даже те никудышные, выделенные взамен прежних наделы на Рачьих прудах и тем самым принуждая к возвращению в колхоз.

7

В романе рассказывалось и о так называемых нарушениях соцзаконности. Подпоручику Лятьевскому левый глаз выбил на допросе сотрудник краевого управления ОГПУ товарищ Хижняк.

В драматических коллизиях романа раскрываются характеры интересные, самобытные, описанные ярко, пластично, с мягким юмором. Не может читатель не сочувствовать Давыдову с его широтой души и внутренней правдивостью, ставшему, однако, носителем командно-административной системы и заложником ее. Не может не горевать над неустроенностью жизни, несогретостью Нагульнова, верящего в мировую революцию и готового за нее жизнь отдать.

4

торое собрание гремяченцев по созданию колхоза,

торое собрание гремяченцев по созданию колхоза,

ворость, и смерть хозяина. Он серьезен и обстоятелен, этот человек, который, трепеща, принимал у своей коровы маленького, дрожащего бычка, растил, как ребенка, а теперь, голосуя за колхоз, отдавал свою «худобу» в чужие руки, возможно, ленивые и равнодушные. Правда Кондрата трогает нас, ибо его трудовые мозоли, любовь к родному наделу, животине свидетельствуют о глубокой укорененности в жизни и понятном каждому страхе за будущее. Предпосылки трагедии уже обозначены в итогах собрания. «Ты нас не силуй», — прозвучал голос одного из многих. «Таких, как ты, всех угробим», — пообещал коммунист Давыдов, выполнявший задание партии.

ворость, и смерть хозяина. Он серьезен и обстоятелен, этот человек, который, трепеща, принимал у своей коровы маленького, дрожащего бычка, растил, как ребенка, а теперь, голосуя за колхоз, отдавал свою «худобу» в чужие руки, возможно, ленивые и равнодушные. Правда Кондрата трогает нас, ибо его трудовые мозоли, любовь к родному наделу, животине свидетельствуют о глубокой укорененности в жизни и понятном каждому страхе за будущее. Предпосылки трагедии уже обозначены в итогах собрания. «Ты нас не силуй», — прозвучал голос одного из многих. «Таких, как ты, всех угробим», — пообещал коммунист Давыдов, выполнявший задание партии. сли в начале коллективизации гремяченцы готовы были бессмысленно резать скот только потому, что «теперь оно не наше», то через несколько месяцев у них уже появляется чувство ответственности за колхозную собственность. Устин Рыкалин с возмущением рассказывает Давыдову о том, как он дрался с соседями с хутора Тубянского, которые ночью, воровски, увезли гремяченское сено. Давыдов, слушая его, рассмеялся от радостной мысли: «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез, а не за свое личное, собственное. Это же просто трогательный факт!»

сли в начале коллективизации гремяченцы готовы были бессмысленно резать скот только потому, что «теперь оно не наше», то через несколько месяцев у них уже появляется чувство ответственности за колхозную собственность. Устин Рыкалин с возмущением рассказывает Давыдову о том, как он дрался с соседями с хутора Тубянского, которые ночью, воровски, увезли гремяченское сено. Давыдов, слушая его, рассмеялся от радостной мысли: «Это же просто красота, что ты, мой милый Устин, за колхозное сено в драку полез, а не за свое личное, собственное. Это же просто трогательный факт!»