Администрация города Курска

Управление культуры города Курска

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств № 6 г. Курска

__________________________________________________

305000, г. Курск, ул. Сумская 6, +7 (4712) 73-09-57

«Воспитание творческих навыков как важнейший элемент обучения композиции»

Методическая разработка для преподавателей

музыкальных отделений ДШИ по композиции

/рекомендации для начального и среднего

этапа обучения/

Составитель: Дмитрюкова А.М.

г. Курск 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Способность к творчеству – важнейшее качество музыканта.

Типы творчества заданий.

Основные задачи гармонизации.

Главные правила сочинения мелодий.

От творческих упражнений – к творческому подходу к искусству в целом и к другим видам деятельности.

Литература.

Цель данного пособия – помочь начинающим педагогам по композиции, дать учащимся основы творческих навыков, опираясь на выработанные специалистами приёмы сочинения и гармонизации мелодий с помощью специальных упражнений.

Музыкант – исполнитель – это тот, кто доносит до слушателей музыку гениев прошлого и настоящего. Но в полной мере донести эту гениальность способен только тот исполнитель, в душе которого горит огонь творчества.

Каждый человек рождается с искрой в душе. Но многие нуждаются в опытном наставнике, который смог бы разбудить в их душе огонь творчества. Художественное творчество доступно всем: все дети идут играть, выдумывать, фантазировать. И это – не то иное, как своеобразные формы проявления творческих данных. Все любят музыку: кто – симфоническую, кто – джаз, кто – песни, но нет людей, которые бы вообще не любили музыку. Это говорит о том, что музыкальные данные имеются практически у всех людей.

Если у начинающего музыканта есть опытный наставник, он помогает ему развить творческие способности, овладеть творческими приёмами, пропустить творчество через все виды своих музыкальных занятий, и тогда повзрослев, будет либо музыкантом – исполнителем, либо глубоким и грамотным слушателем и ценителем музыки, либо человеком, способным в любую профессию внести струю творчества.

Ежедневно школы искусств пополняются новичками. Актуальная задача педагогов – помочь им стать юными музыкантами, певцами и даже начинающими композиторами. А

затем решать самим ученикам – останутся их композиторские опыты воспоминаниями детства или же сочинение музыки будет сопровождать их всю жизнь.

Первой ступенью обучения композиции является овладение искусством гармонизации, опирающиеся на:

Знание теории

Развитие музыкального слуха

Исполнительские навыки – знать, слышать, играть и петь.

К подбору аккомпанемента целесообразно приступить лишь после приобретения ими некоторого слухового опыта и определённых навыков игры на фортепиано двумя руками. На этом раннем этапе можно начинать с самых лёгких упражнений мелодии.

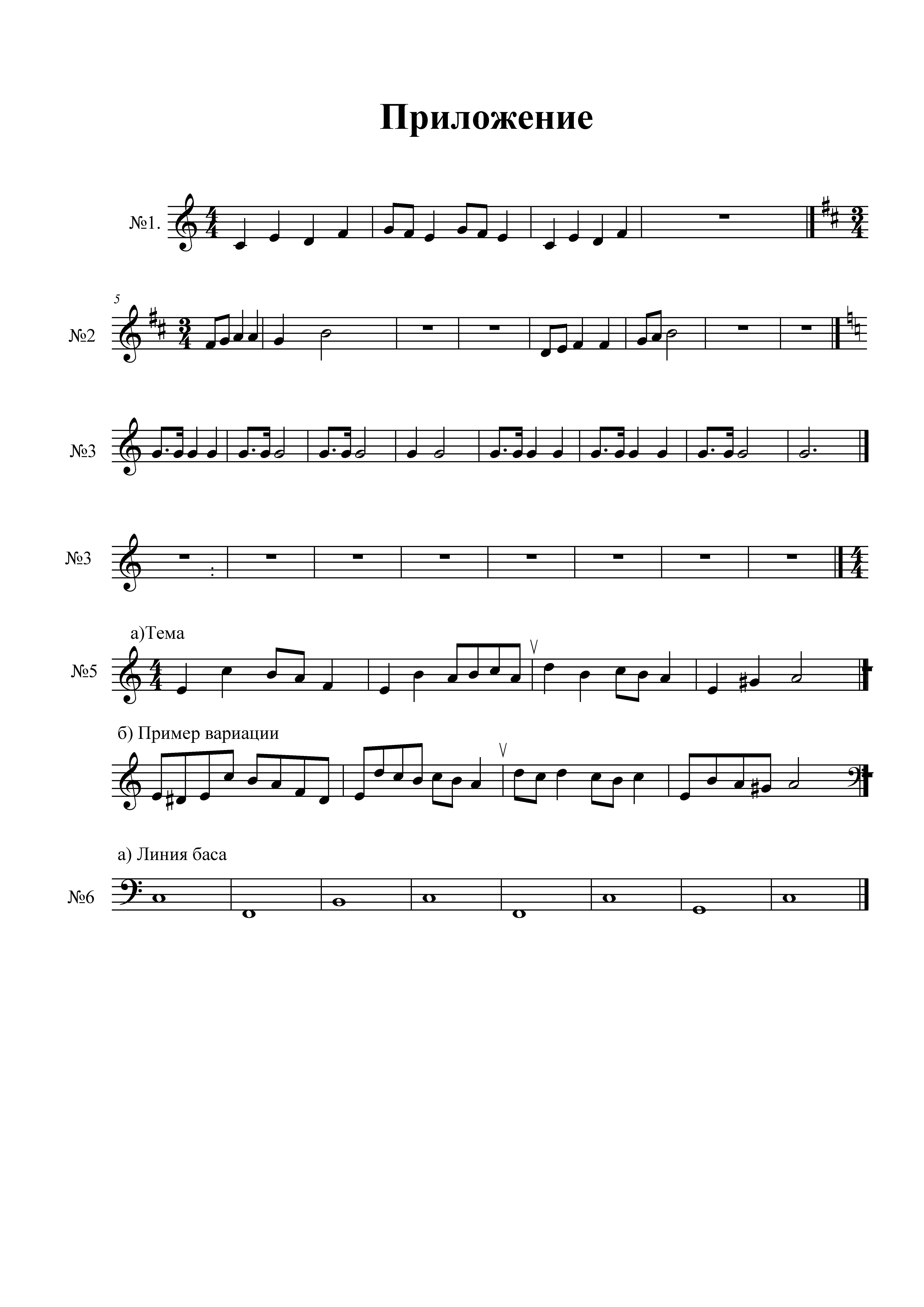

Типы творческий упражнений по степени возрастания сложности.

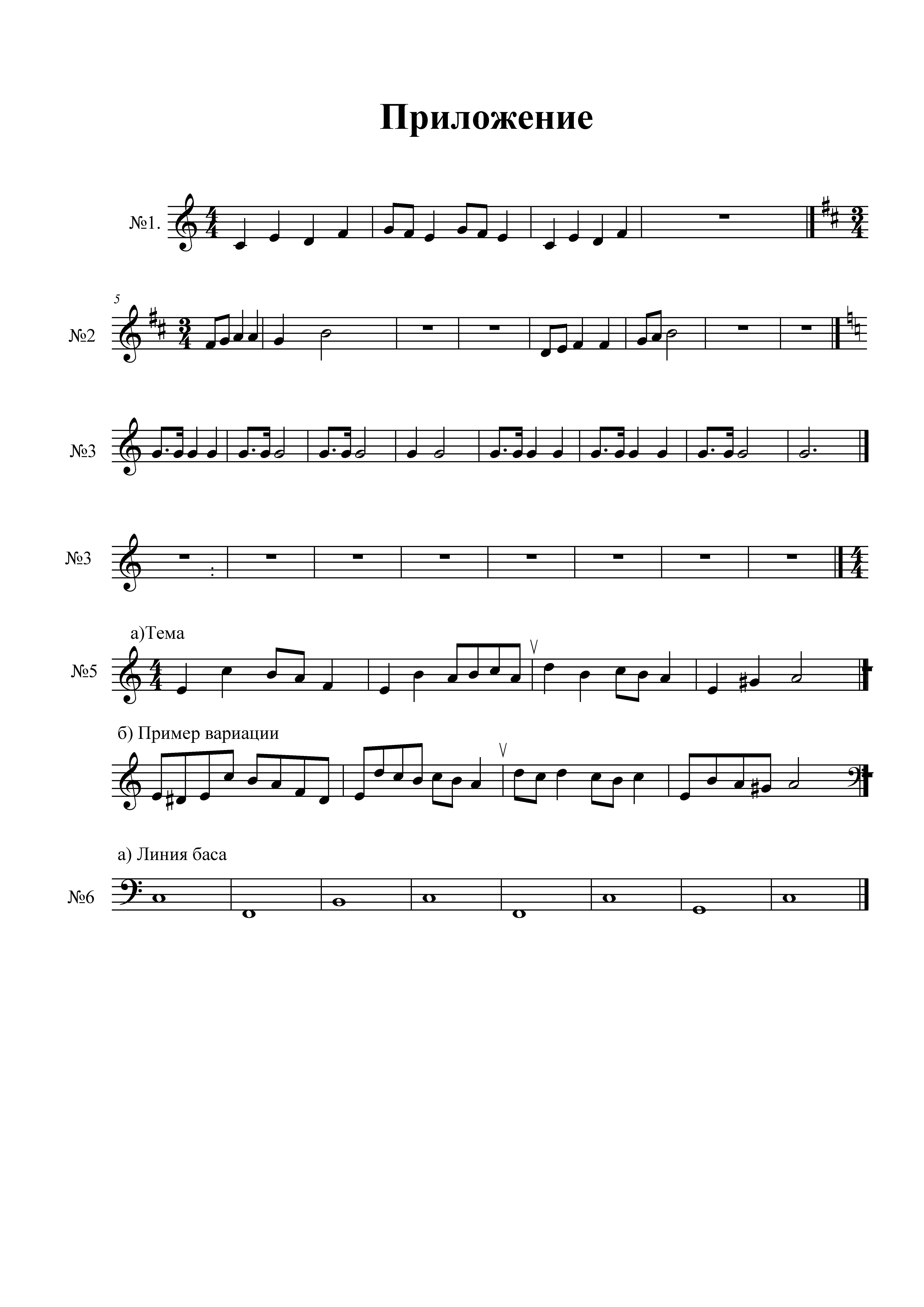

Сочинение:

Окончание мелодий

Пропущенных фраз

Мелодий на заданный ритм и размер

Мелодии на данное стихотворение

Вариации на данную тему

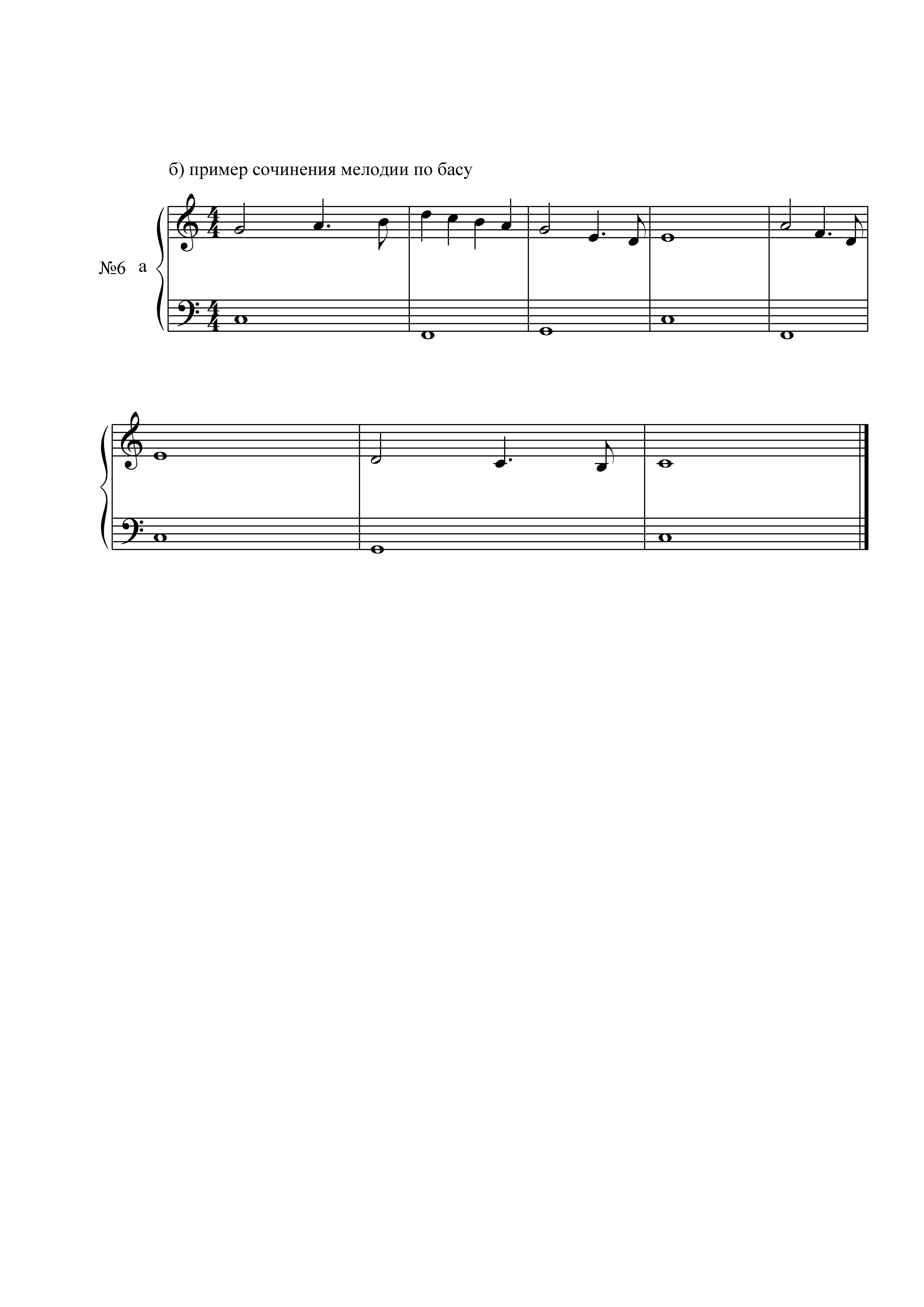

Мелодии по басу

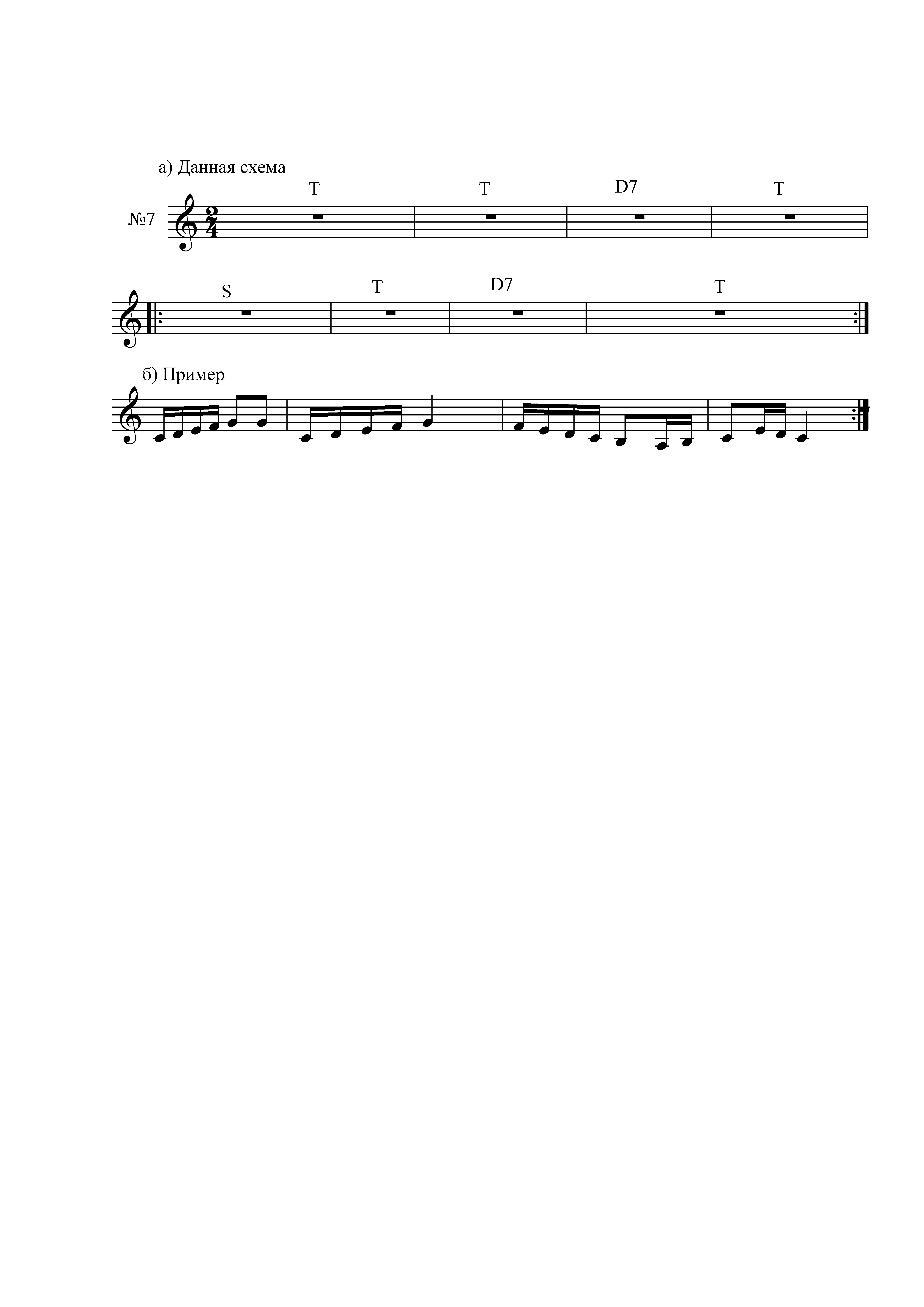

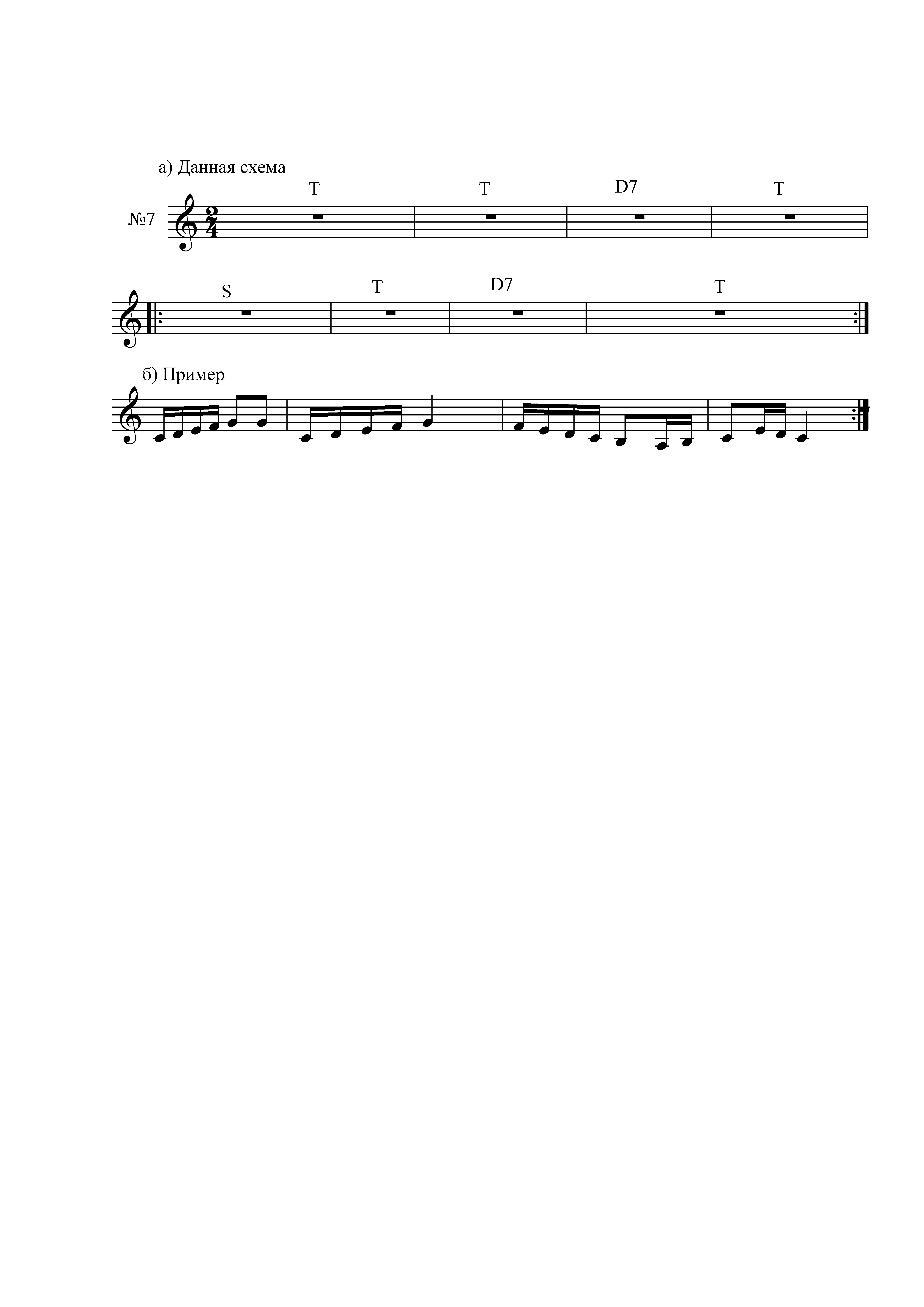

Мелодии по данной гармонической схеме

Мелодии в данном жанре

Мелодии в определённой музыкальной форме

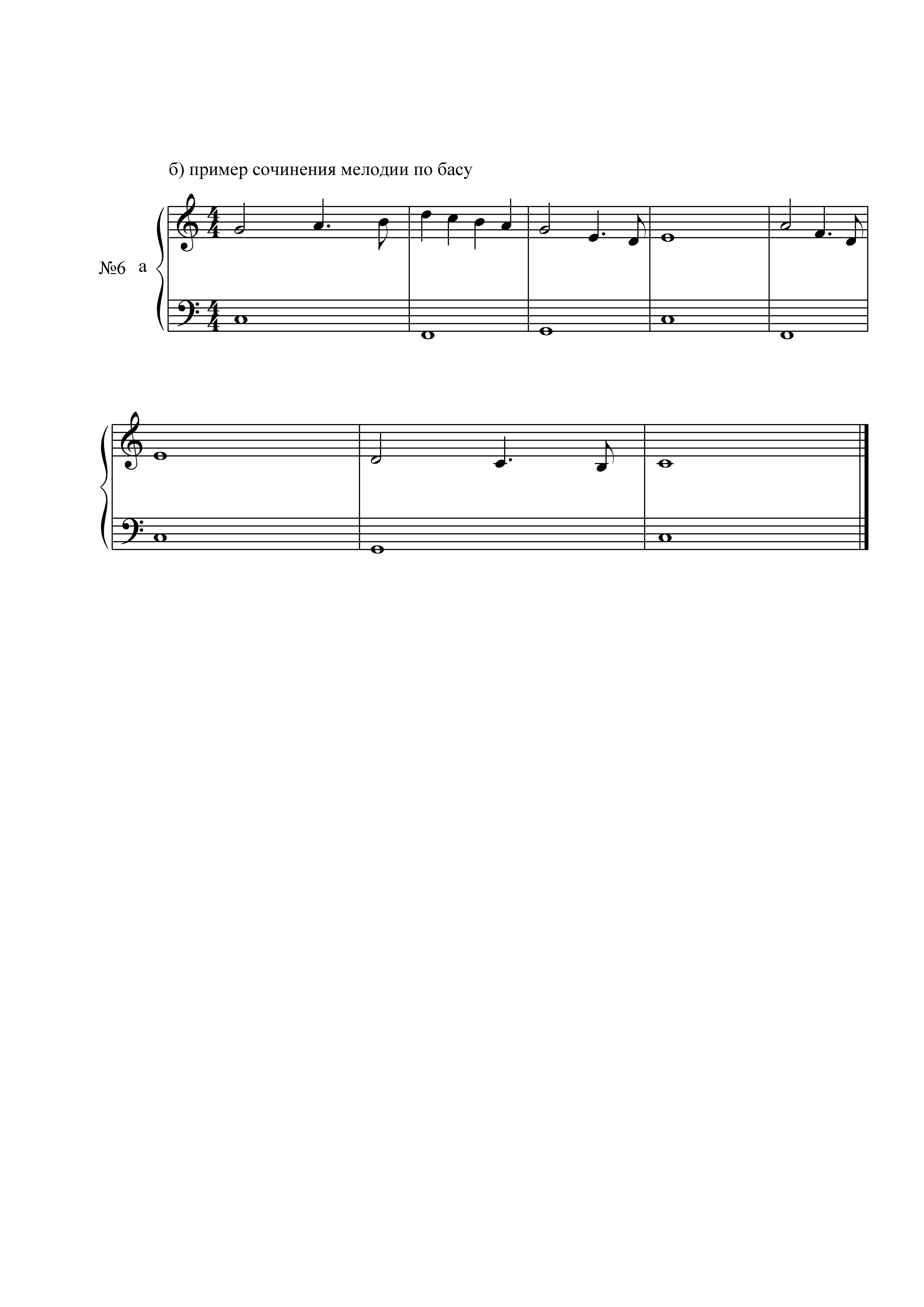

(см. Приложение № 1-7).

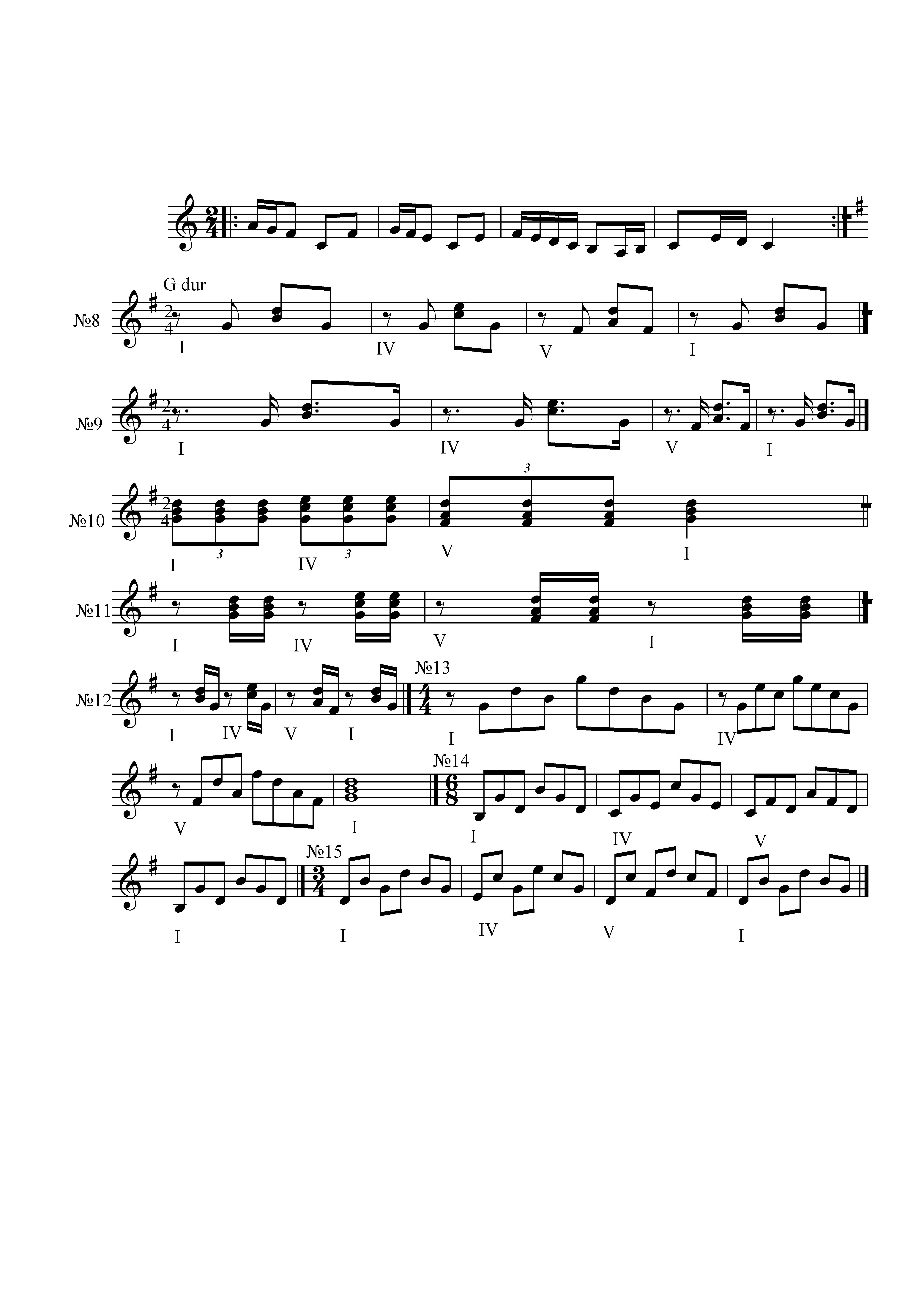

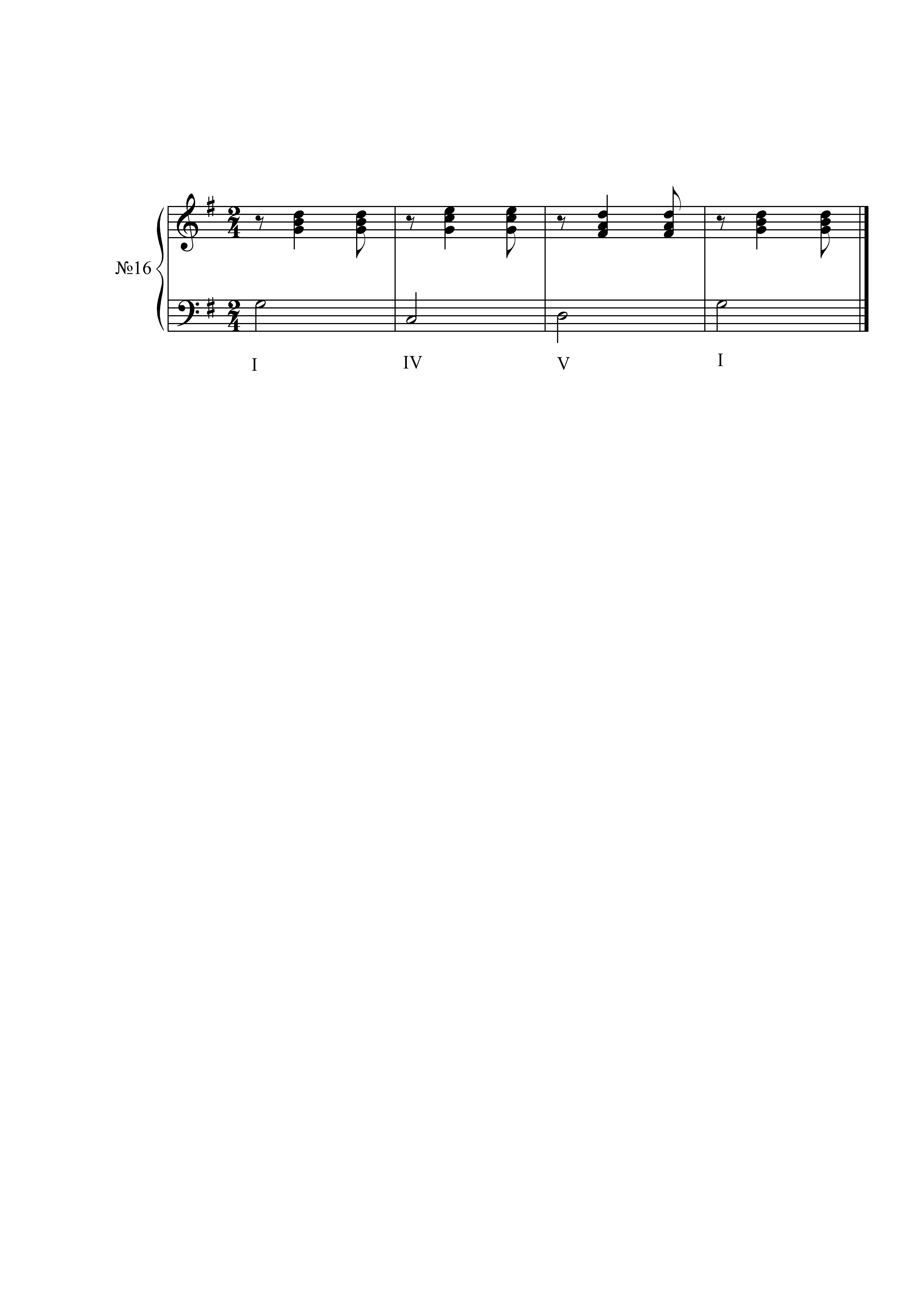

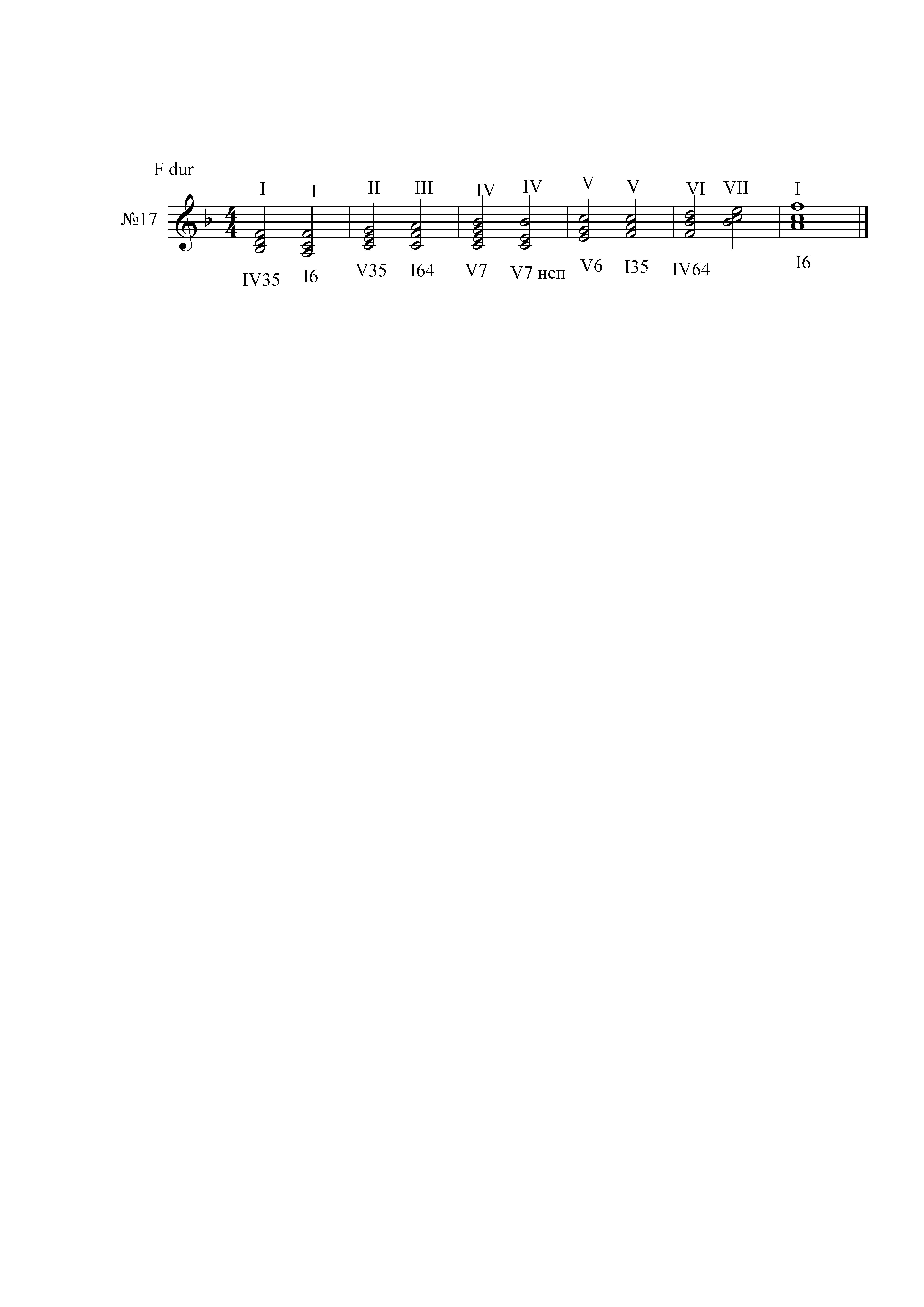

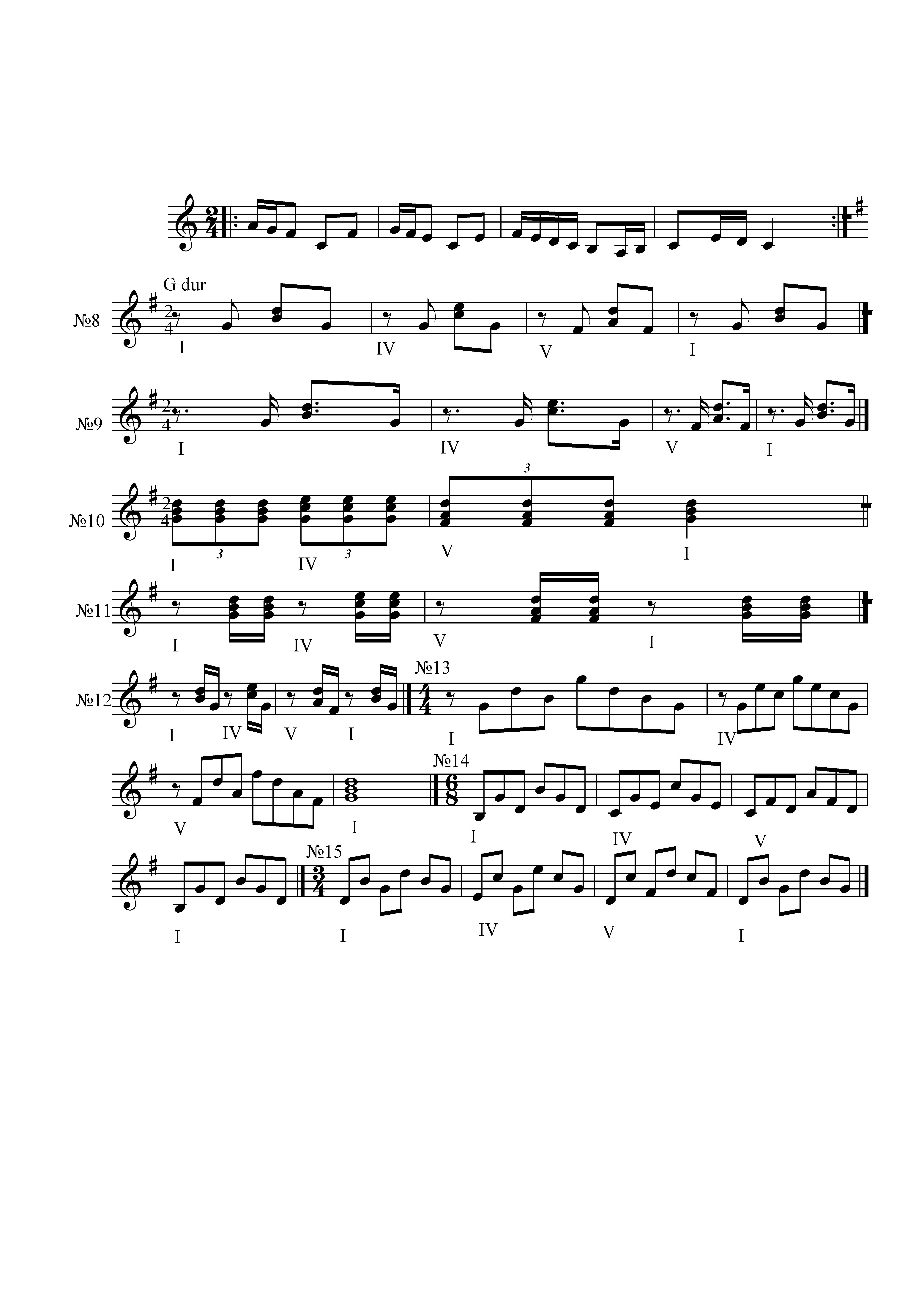

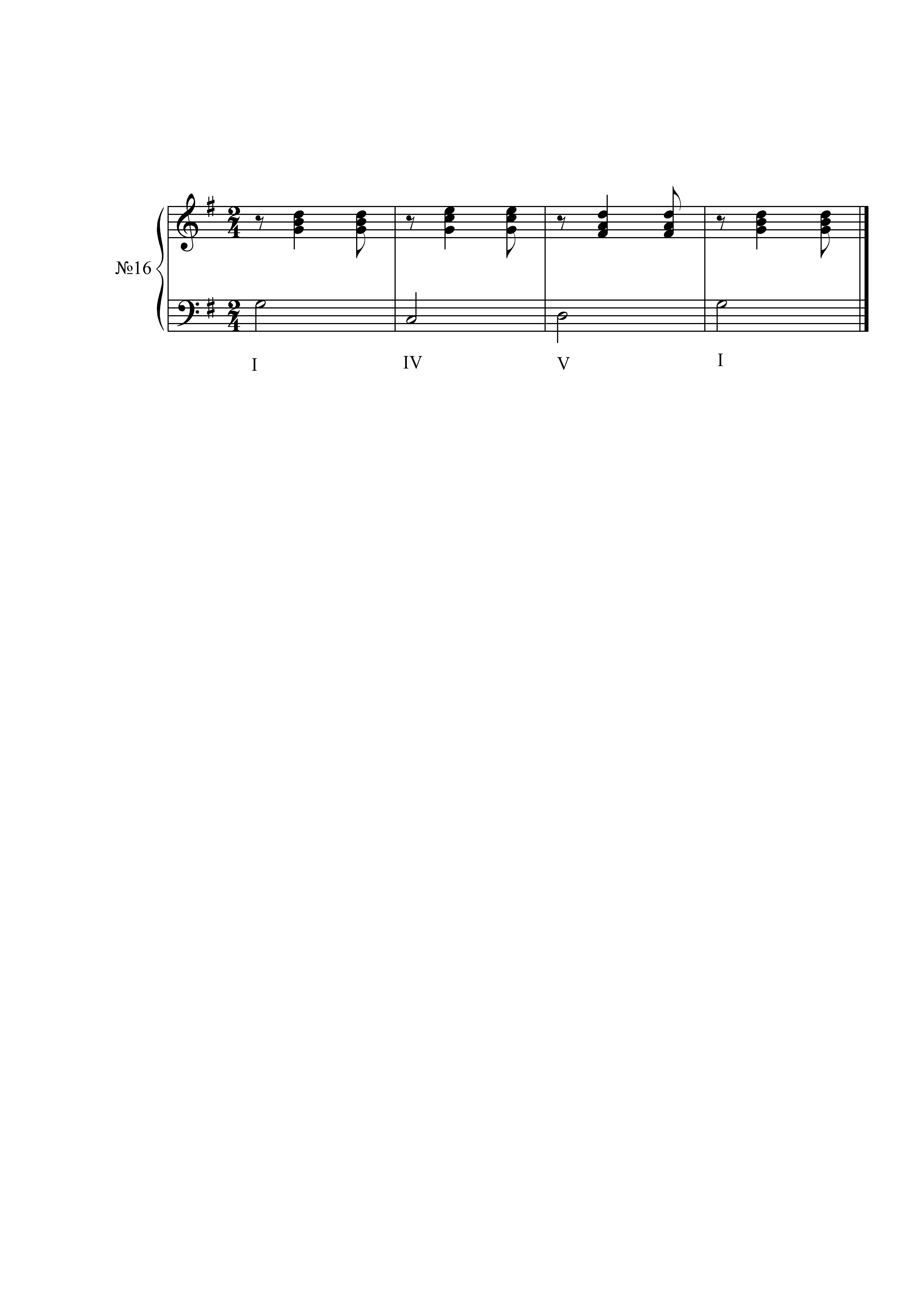

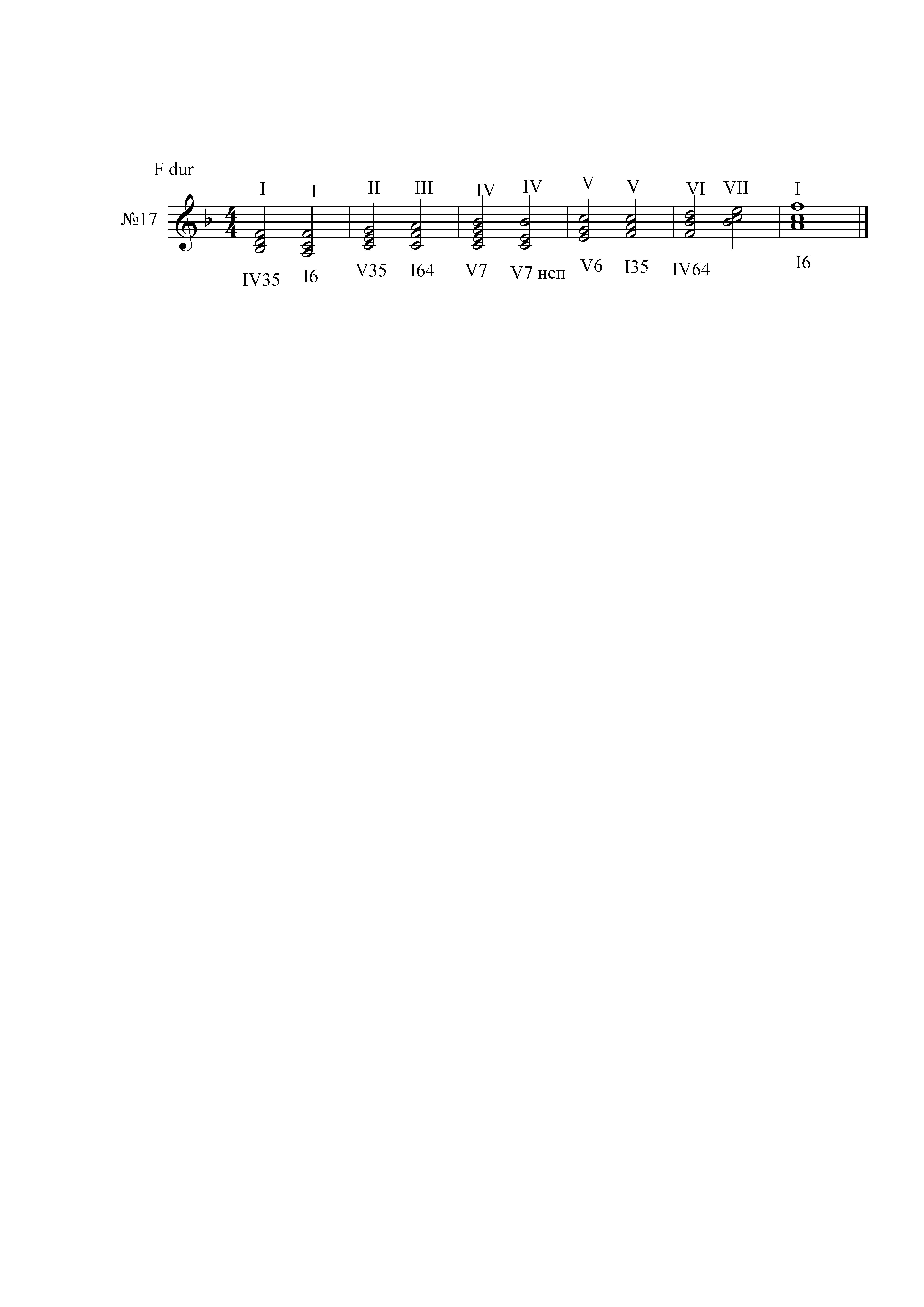

Подбор баса – началоформирование аккомпанемента гармонического вида. Другой вид сопровождения – фактурный; который постепенно усложняется разнохарактерными вариантами с использованием изученных ритмических рисунков – триолей, синкопы, пунктированного ритма, размера 6/8 (см. Приложение №8-16) Освоив теоретически и практически доминантсептаккорд, а также разрешение субдоминантового и доминантового трезвучий, можно познакомиться с гармонизацией ступеней звукоряда( см. Приложение № 17).

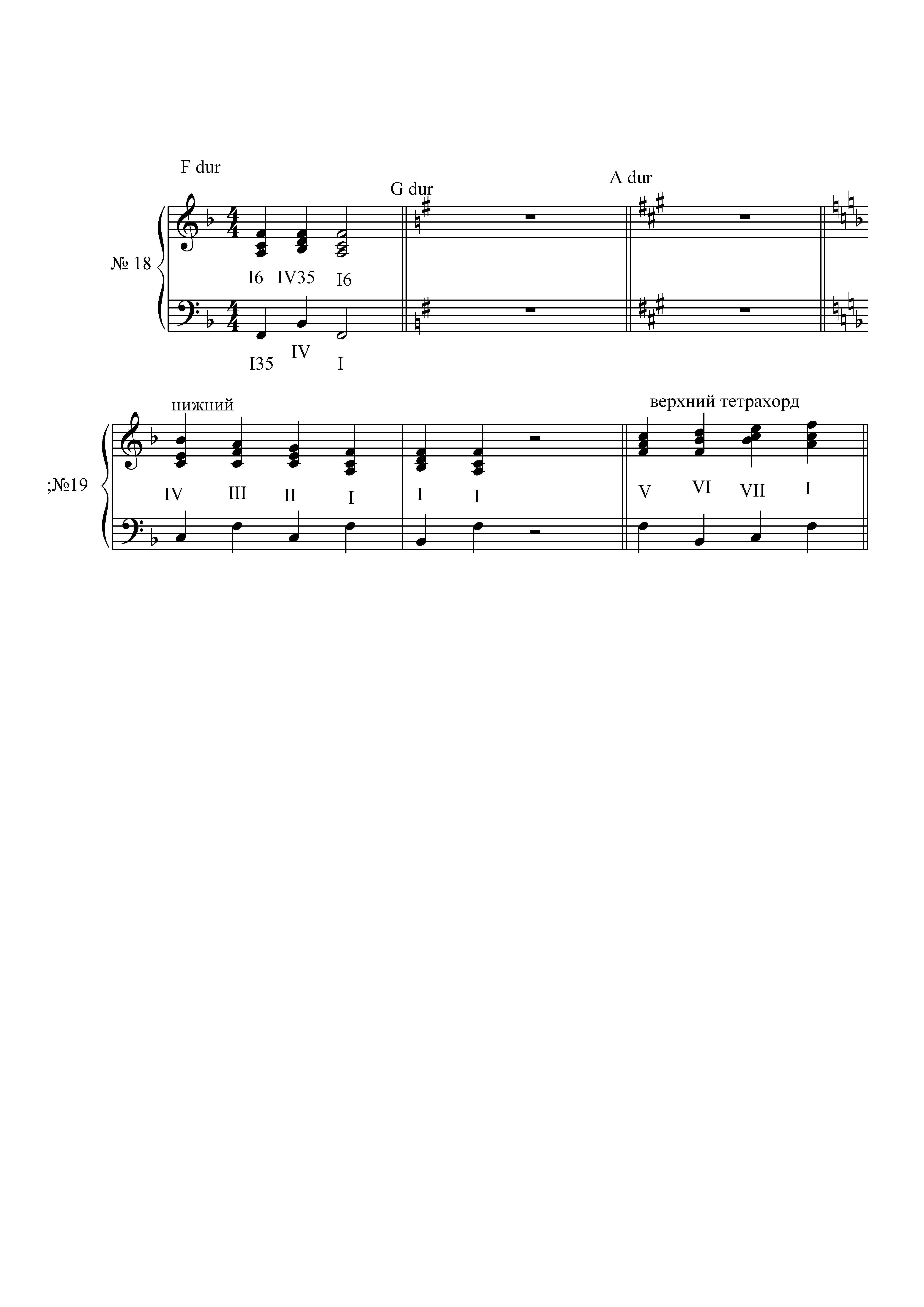

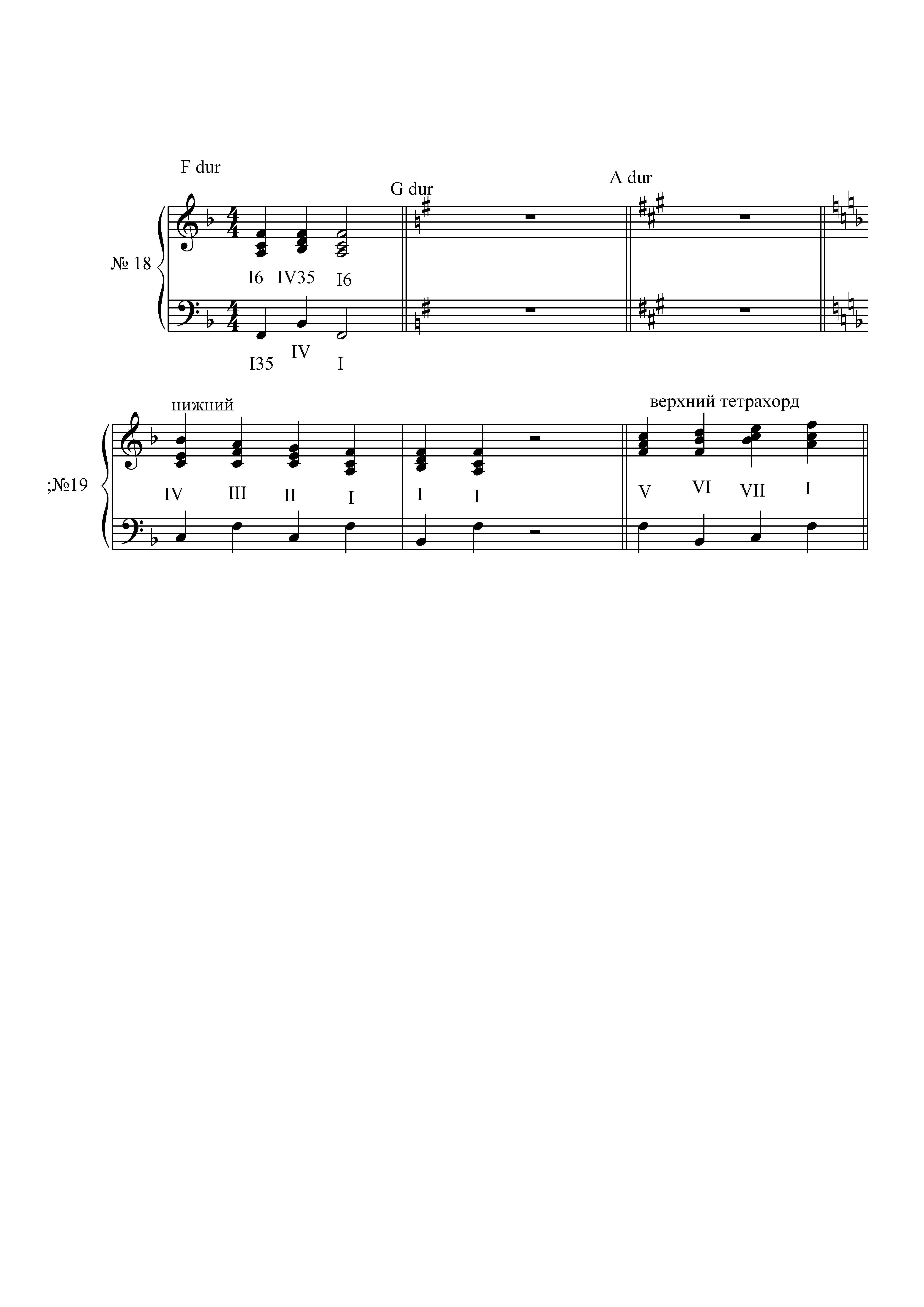

Для освоения гармонических оборотов с повторяющимся верхним звуком I ступени рекомендуем играть модулирующую секвенцию

(см. Приложение № 18).

Гармонизируем простейшие мелодические обороты, такие как нижний и верхний тетрахорды (см. Приложение № 19).

Для того, чтобы подобрать аккомпанемент, необходимо проанализировать мелодию: найти окончания фраз; определить, в каких они тональностях: отметить в мелодии аккордовые звуки; отметить, к каким аккордам они относятся.

Учащихся следует познакомить с необходимыми

Правилами гармонизации:

а) смена аккордов происходит не слишком часто, обычно на сильные доли такта;

б) в очень медленных темпах смена гармонии в мелодии возможна на каждую долю;

в) закат чаще всего не гармонизуется;

г) следует избегать по возможности параллельных квинт и октав.

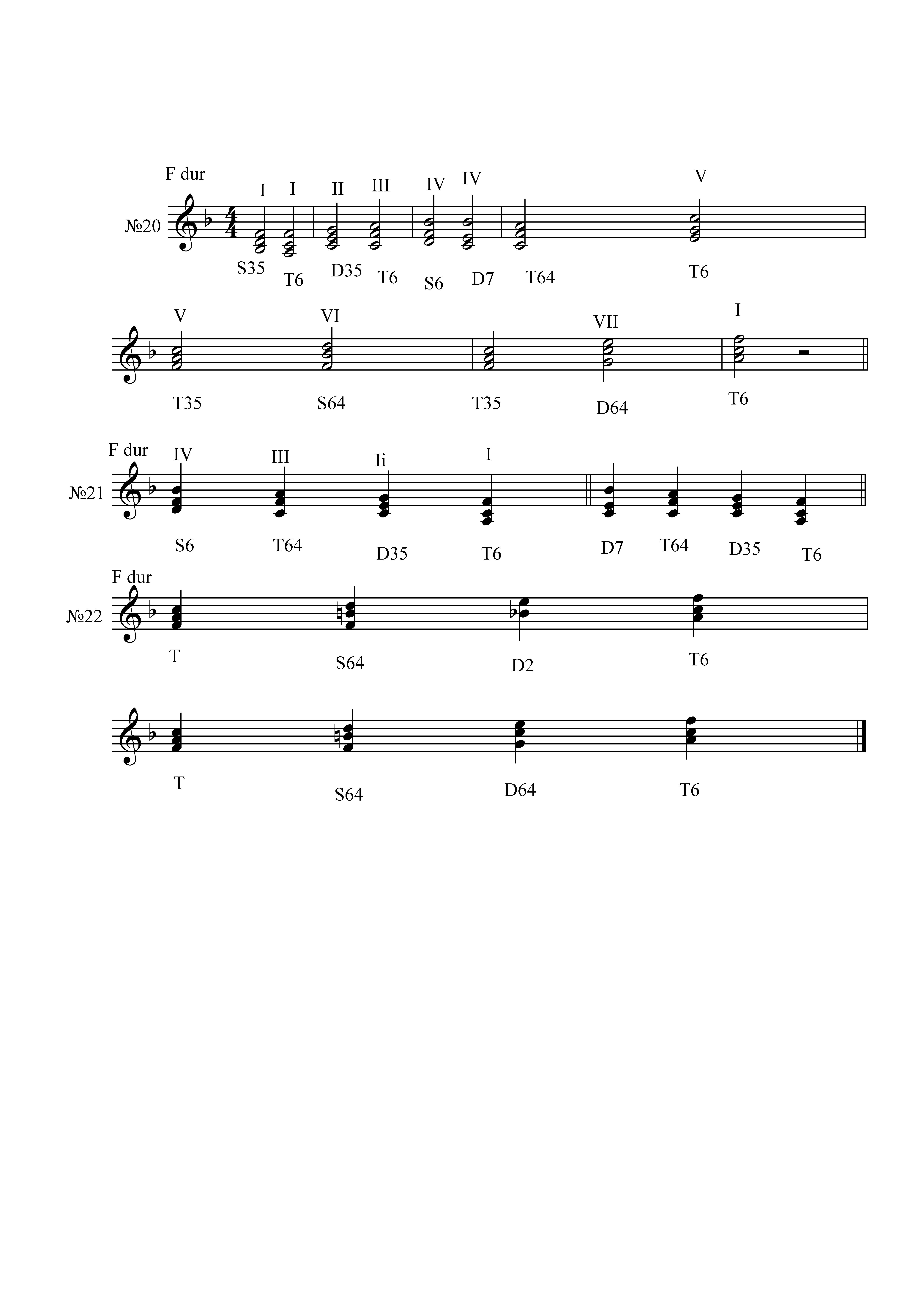

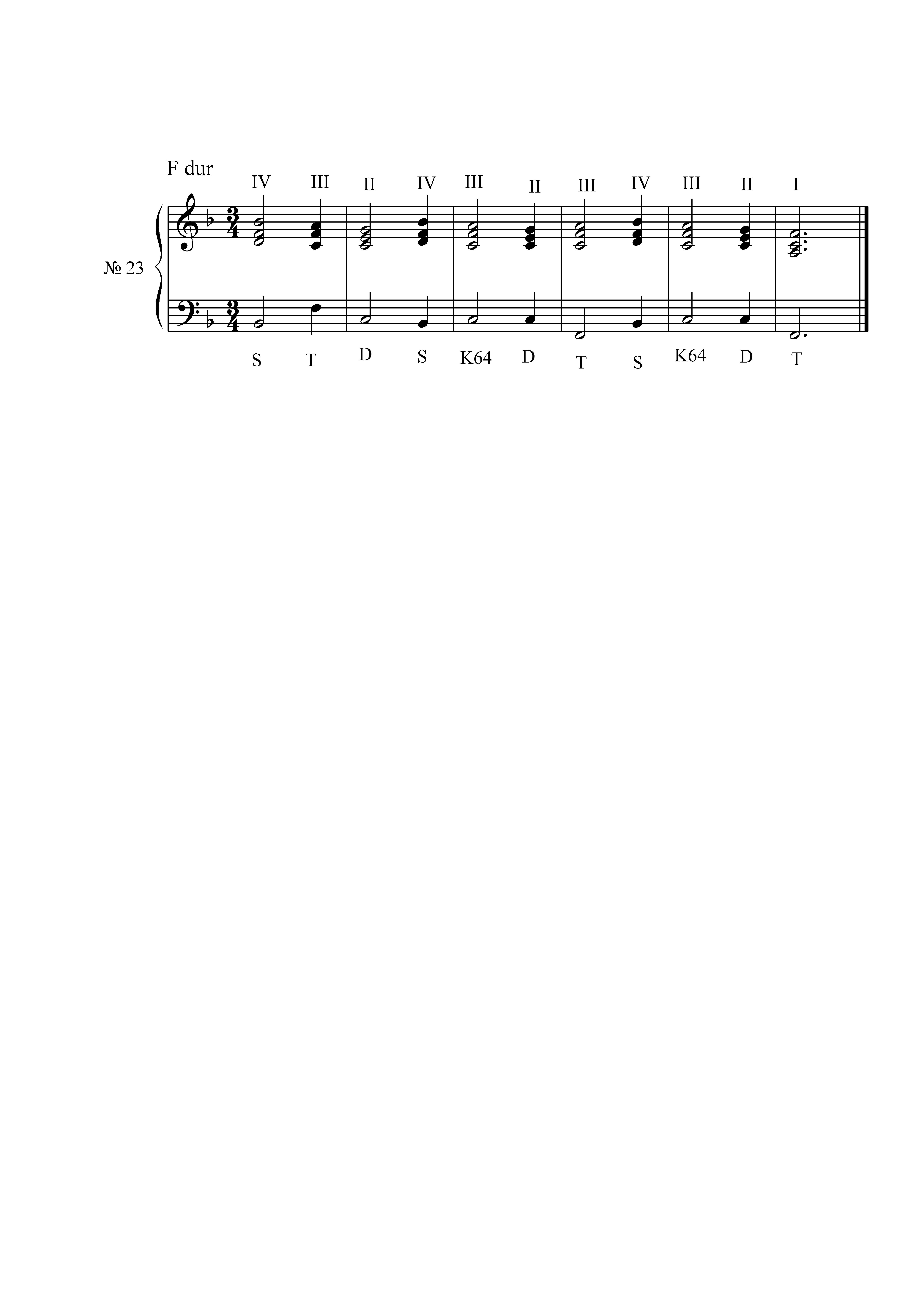

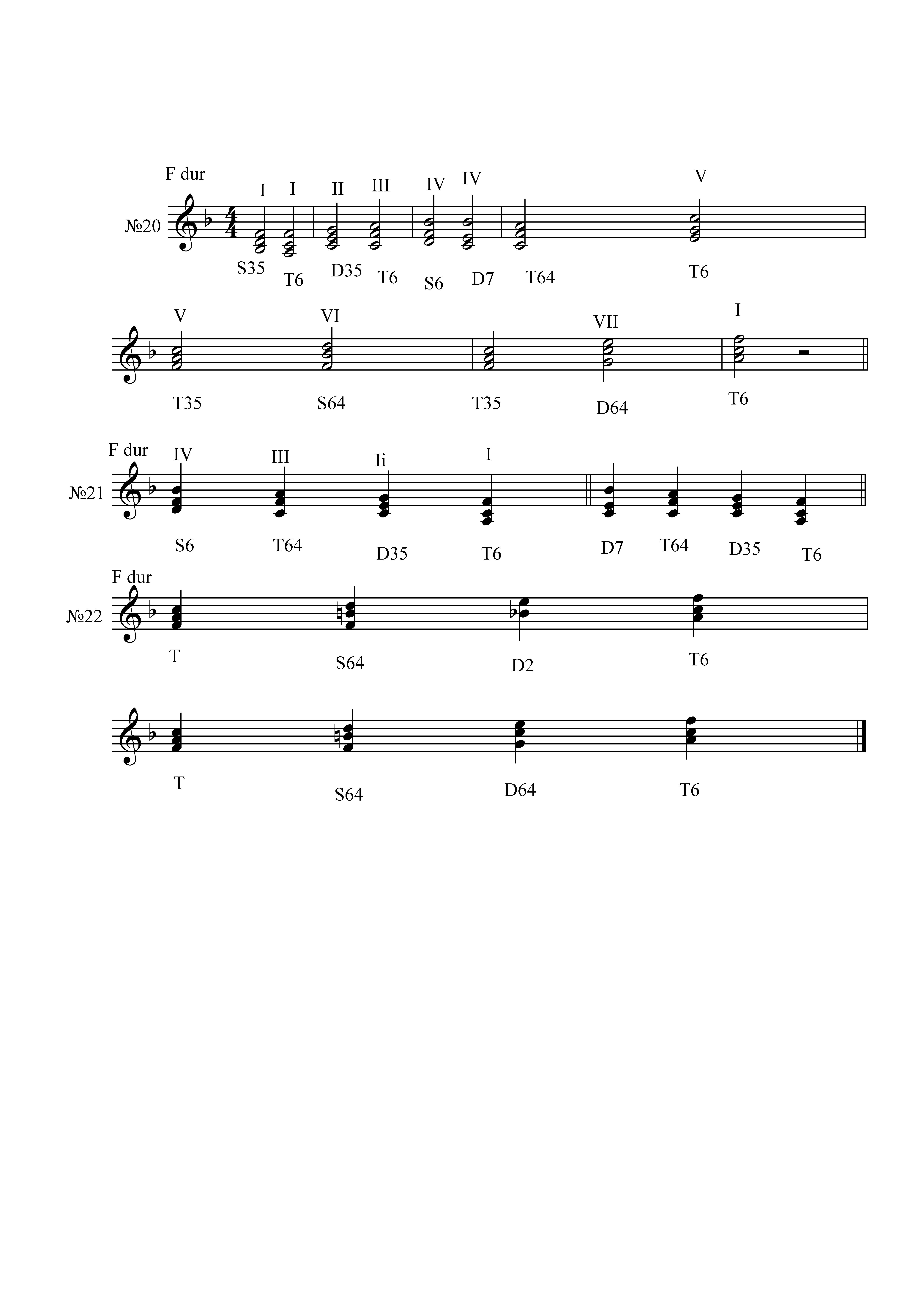

Знания учащихся 5-го класса обогащаются новыми аккордами. Приведённая аккордоваясхема может быть использована при подборе аккомпанемента (см. Приложение № 20)

Используя изученные аккорды, приведём способы гармонизации нижнего тетрахорд (см. Приложение № 21).

Гармонизируя верхний тетрахорд можно включить проходящий хроматизм (см. Приложение № 22).

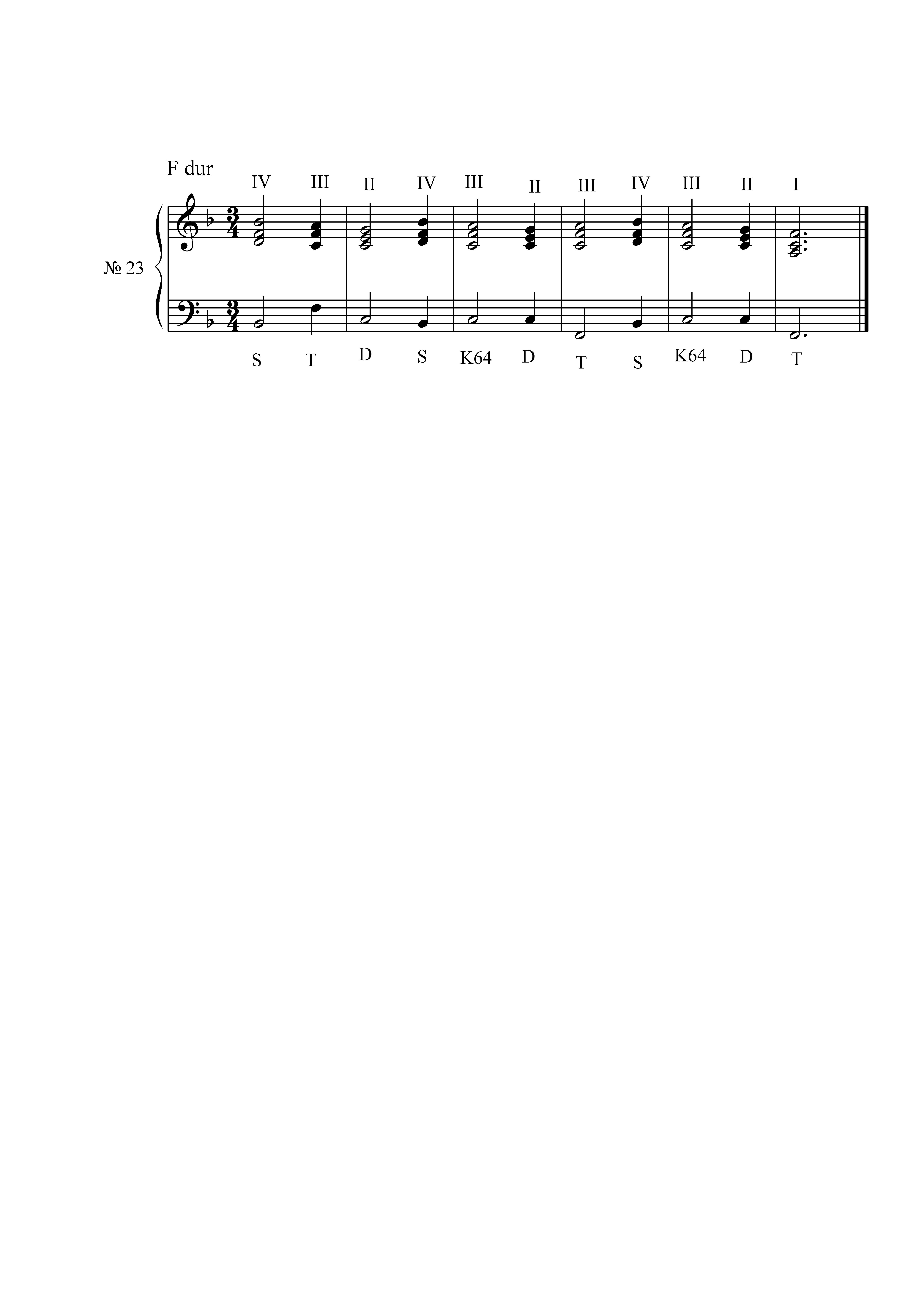

Работанад гармонизацией нисходящего тетрахорда непосредственно связана с изучением каденций – половинной, полной несовершенной, полной совершенной (см. Приложение № 23). Именно в кадансовой зоне те условия, при которых может научиться импровизировать ученик.

Ни один из пройденных аккордов не должен оставаться неиспользованным все они должны найти практическое применение в гармонизации, сочинении, импровизации.

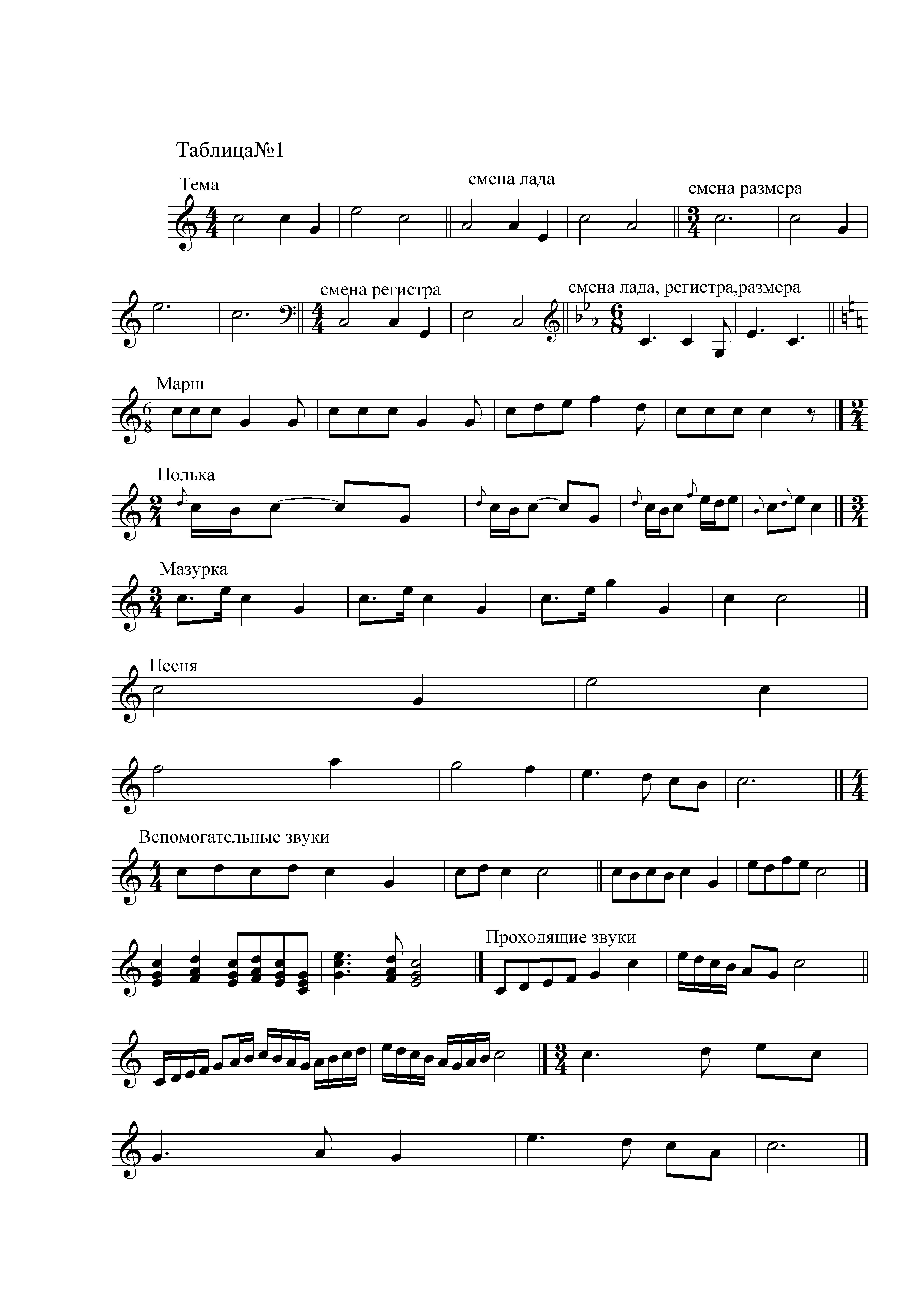

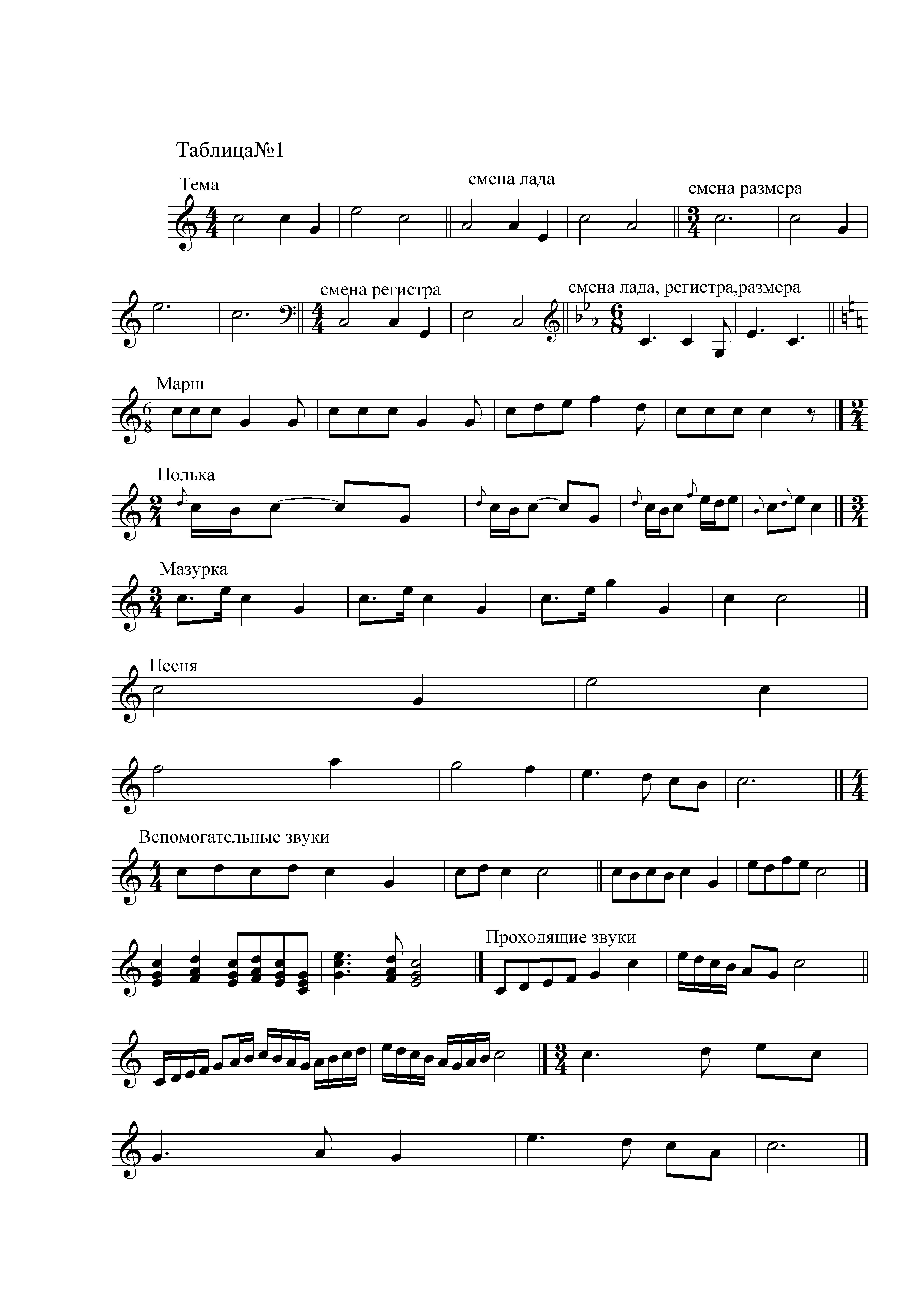

В работе над гармонизацией важнейшее – усвоениеспособов варьирования музыкального материала.

(см. Приложение таблица № 1) Общими средствами для варьирования гармонии и мелодии являются простейшие способы варьирования и различные способы фигураций.

Для получения результата большое внимание уделяем:

а) варьированию гармонии.

б) гармоническому анализу музыкального произведения.

в) изложению гармоний в различных фактурных вариантах.

г) гармонизации мелодий.

Таким образом, процесс работы на всех уровнях складывается из 3 – х стадий:

АНАЛИЗ СОЧИНЕНИЕ ИМПРОВИЗАЦИЯ

АНАЛИЗ СОЧИНЕНИЕ ИМПРОВИЗАЦИЯ

Важнейшая задача композиции состоит в том, чтобы научиться строить музыкальные темы, мелодии. Практика показывает, что если заниматься сочинением тем без всяких правил, то ничего хорошего из этого не выйдет. Многие могут возразить, что искусство не требует правил, однако фуги, сонаты, симфонии, - одним словом, то, что есть в музыке - всё построено по определённым правилам. Дети не знают, как действовать, и – главное – бессмысленное нагромождение звуков.

Как избежать этого? С самого начала надо объяснить ученикам

на примере лучших образцов народной и профессиональной музыки, что все истинно прекрасные темы своеобразны, не похожи на другую, но при этом имеются некоторые закономерности в их строении; на основе этих закономерностей можно вывести следующие правила, которые нужно соблюдать при сочинительстве, рекомендуемые Г.И. Шатковским:

Правило первое. Минимум средств – максимум выразительности (звуков как можно меньше, красоты и смысла - как можно больше). Детям следует разъяснить: «Это конечно не значит: чем меньше звуков, тем мелодия прекраснее. Это значит, что не должно быть ни одного «пустого» звука.

Подобные комментарии нужны потому, что они способствуют правильному пониманию смысла и содержания этого универсального правила. В противном случае дети понимают все слишком буквально и приносят темы, представляющие собой примитивное «топтание» из двух – трёх звуков.

Правило второе. Единство ритма: всякая истинно прекрасная тема построена так, что её пронизывает один ритмический рисунок («ядро»). Бывает, что в рамках темы ритм претерпевает различной степени изменения: от простейшего варьирования до интенсивного «оживления». При этом всё ритмическое развитие должно выходить из одного «ядра». В противном случае неизбежна ритмическая пестрота.

Правило третье. Единство интонации: тема

«вырастает», как правило, из одного интонационного «зерна». Иногда в музыкальной теме не одна, а несколько

интонаций. Однако в любом случае одна из них явно превалирует, пронизывает тему от начала до конца, по – разномуварьируется, развиваясь.

Если же это не так, то неизбежна интонационная пестрота.

Правило четвёртое. Повторность музыкальных построений: мотивы, фразы, предложения, из которых состоит тема, повторяются либо без всяких изменений (остинантность) либо с каким-нибудь изменениями высотного или ритмического характера

(варьирование, секвенция). Если нет повторности музыкальных построений, неизбежно возникает неоднородность целого, бесформенность. Соблюдение этих четырёх правил достаточно для того, чтобы тема стала интересной, выразительной, требуется:

Правило пятое. Оригинальность мелодий: в ней должна быть какая – то особенность, своеобразная прелесть и красота. Типичные ошибки, которые встречаются у учащихся при построении музыкальных тем: пестрота (ритмическая и интонационная), бесформенность, многословие, безликость – всё это и есть следствие нарушения одного из перечисленных правил.

Такое объяснение правил сочинения мелодии вполне доступно ученикам подготовительного первого класса после третьего, четвёртого урока с начала занятий.

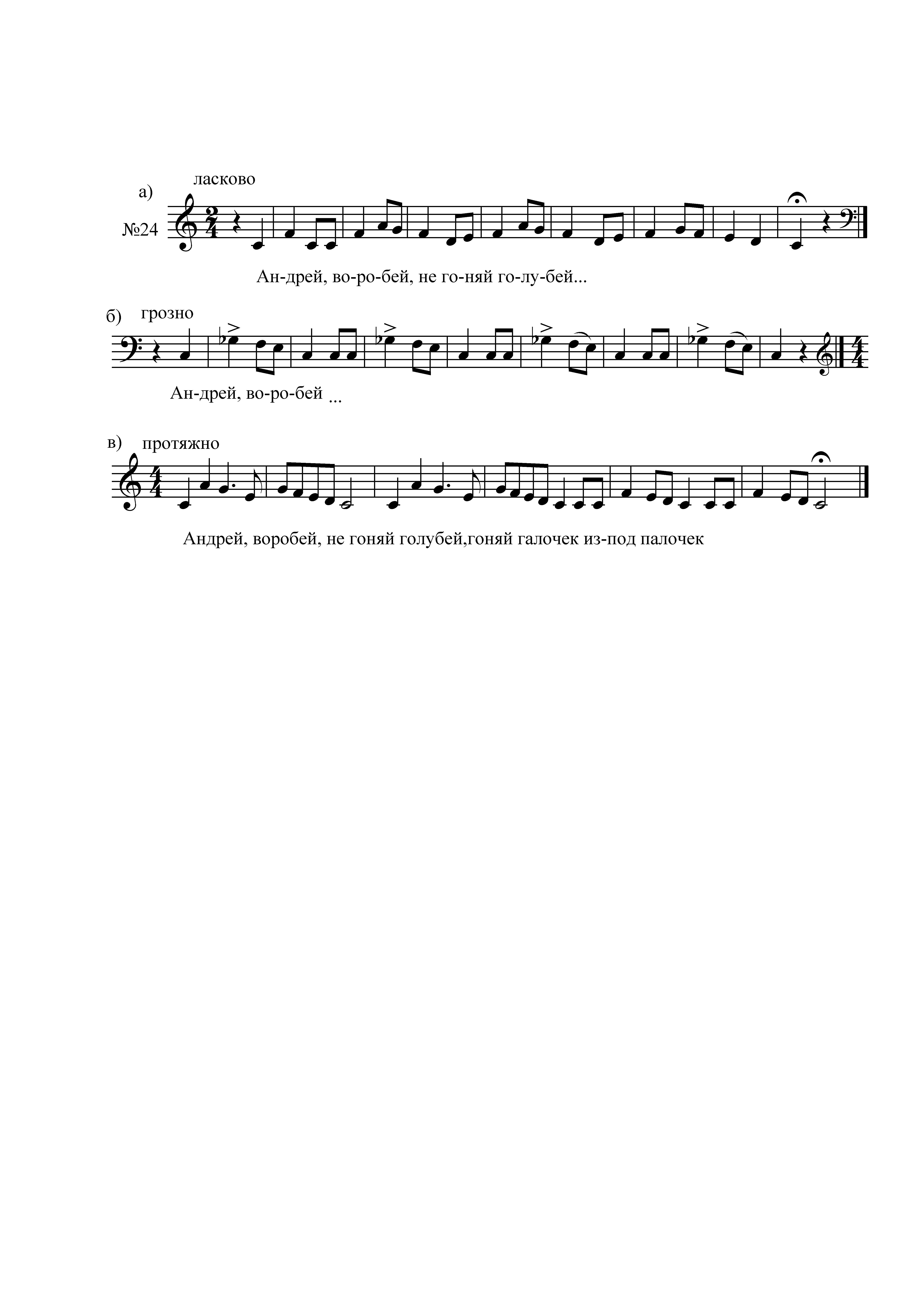

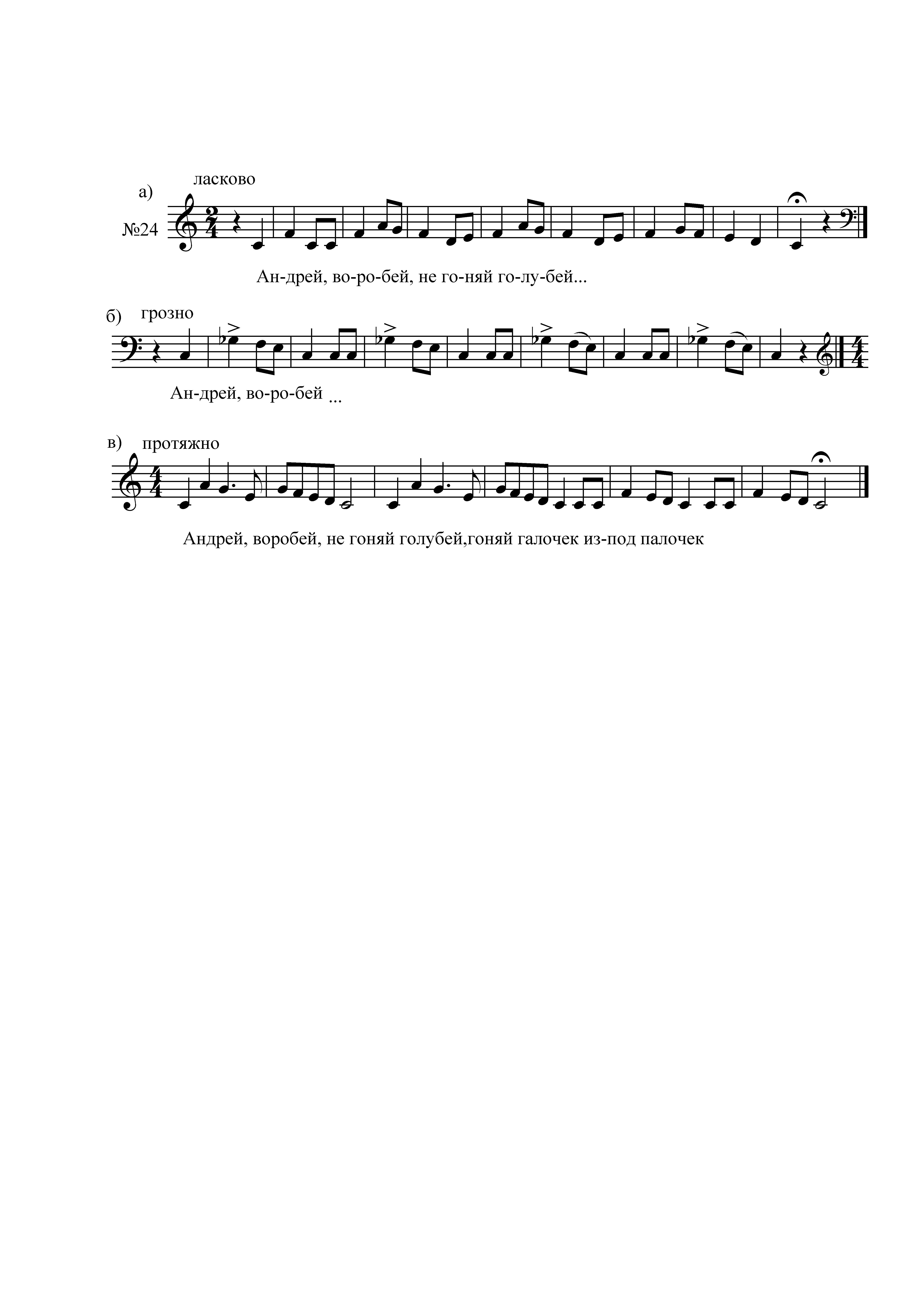

Первоначально лучше сочинять мелодии на текст, позволяющий по-разному трактовать «его»: «Андрей – воробей, не гоняй голубей». Мелодии на эти слова должны быть по

характеру самые разные: от весёлых, плясовых, до печальных, скорбных.

Задача на первом этапе состоит не в том, чтобы найти один единственный музыкальный образ, а в том, чтобы используя стихи как средство для метроритмической и структурной организации музыкального материала, дать как можно больше вариантов, разнохарактерных по эмоциональному строю мелодий именно на

один текст. Таким образом, ученика приводят к мысли: характер мелодии бывает разным- в зависимости от того, какие интервалы в ней применяются. Разумеется, учитывается при этом и направление движения мелодии, и ритм, и темп и т.д.

Однако акцент делается на интервал не случайно: именно интервал (интонация) является главным выразительным элементом музыкального языка (см. Приложение № 24).

На данную тему можно строить также литературно- музыкальную композицию на сюжет истории – сказки (см. Приложение № 25). Итак, нужно добиться того, чтобы дети знали и любили много сказок, рассказов, стихотворений. Но ещё важнее, чтобы они научились творить- строить собственные произведения, при чём в разных видах искусства.

Часто ученики, которые приобрели определённые навыки сочинения, начинают испытывать потребность выразить свои чувства в рисунках и стихотворениях. Это очень ценно, так как означает, что в ребёнке просыпается творец, художник, которому искусство поможет сделать свою дальнейшую жизнь ярче и многогранней. Очень важно то, что качества, приобретённые в

процессе творческих занятий, он принесёт в область своего исполнительства, что сделает его игру на инструменте более эмоциональной и одухотворённой.

Необходимо поддерживать учащихся в их творческих начинаниях, хвалить за успехи, давать возможность чаще исполнять свои сочинения на сцене.

Периодически нужно проводить отчёты класса композиции, чтобы и учащиеся, и учителя, и родители могли познакомиться с творчеством всех юных музыкантов. Дети должны видеть, что их пьесы нравятся зрителям, и эти положительные эмоции будут стимулом и в их творческой работе, и в дальнейшей жизни независимо от того, будут ли они музыкантами или изберут другие профессии.

Список рекомендованной литературы:

1. Булаева О., Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять. М., - 2003.

2. Голосов Г., Козырев Ю., Введение в импровизацию ( начальная техника импровизации и элементарной композции). – М., 1995.

3. Козырев Ю.П., Серапионянц Н.Л. Сборник упражнений по начальному сольфеджио для импровизатора., - М., 1994.

4. Калугина Г.И., ХалабузарьП. Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио.- М., 1992.

5. Кирюшин В.В. Интонационно- слуховые упражнения для развития абсолютного звуковысотного музыкального слуха, мышления и памяти. – М., 1992.

6. Лежнёва О.Ю. Практическая работа на уроках сольфеджио.-М., 2003.

7. Шатковский П.И. Сочинение и импровизация мелодии. –М., 1989.

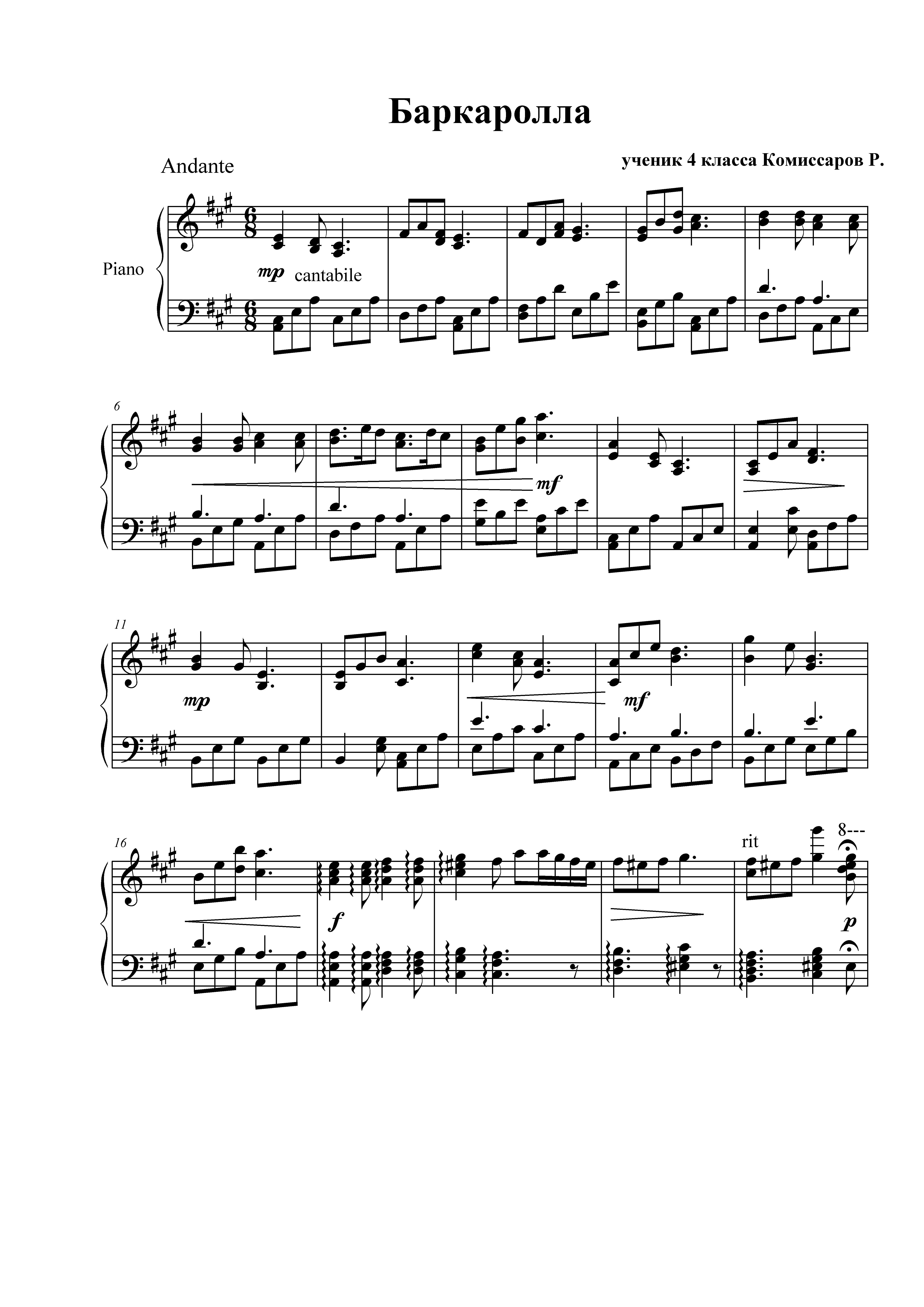

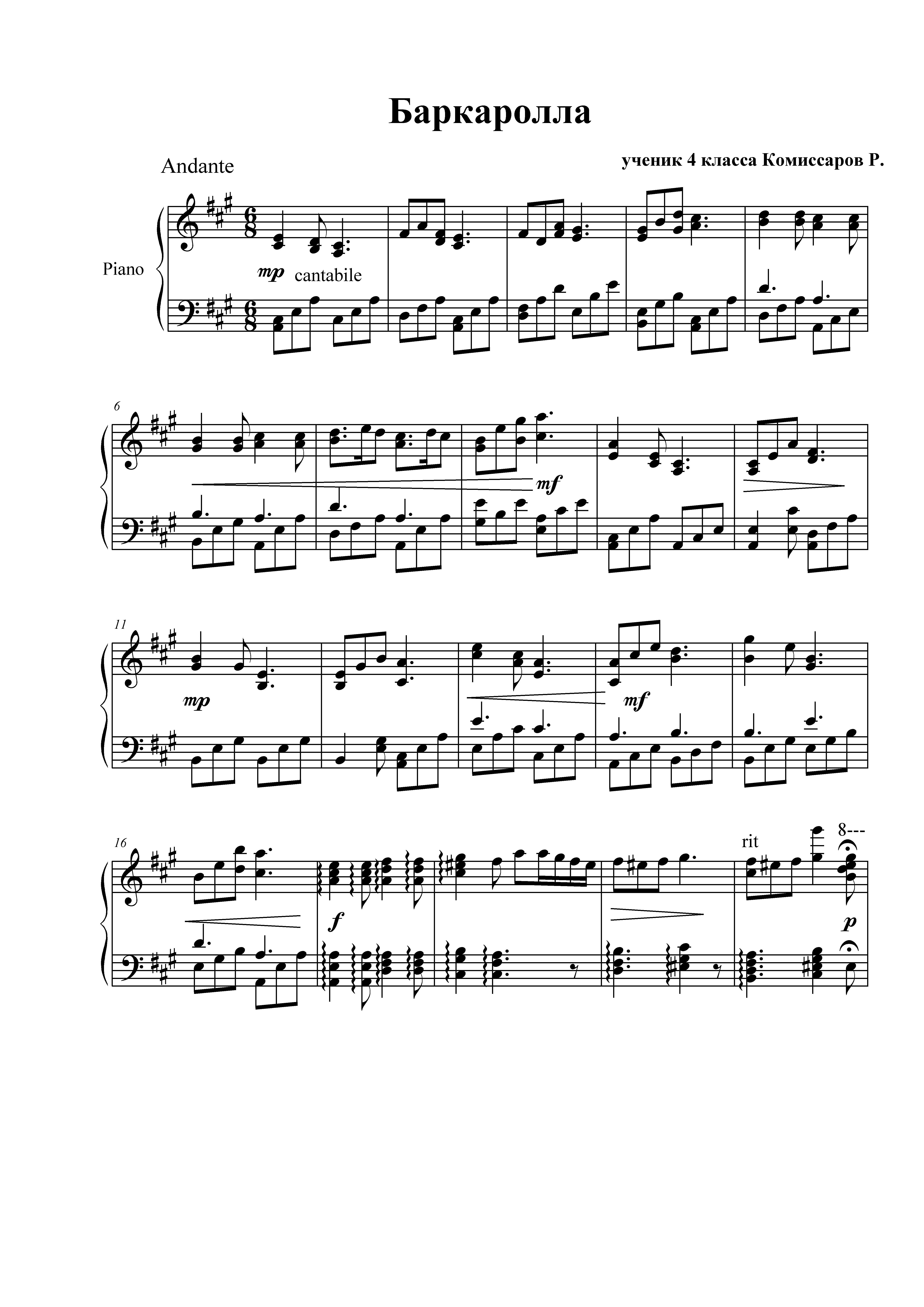

Сочинения обучающихся прилагаются.

16

АНАЛИЗ СОЧИНЕНИЕ ИМПРОВИЗАЦИЯ

АНАЛИЗ СОЧИНЕНИЕ ИМПРОВИЗАЦИЯ