Возникновение и развитие домрового искусства

в России

Подготовила преподаватель по классу народные инструменты

МБУ До ДШИ № 7

Сюнькова Ольга Александровна

Краткое описание.

Информационный материал предназначен для проведения классного часа, либо тематического вечера, а также может подойти для оформления стенда.

Цель: познакомить учащихся с русским народным инструментом – домра, а именно рассмотреть этапы возникновения и развития домрового искусства в России.

Задачи:

популяризация народных музыкальных инструментов и образцов народной музыки;

развитие эмоциональной сферы учащихся;

проявление интереса к народной музыке и современным исполнителям на русских народных инструментах.

Примечания автора:

В классный час или тематический вечер могут быть включены музыкальные номера учащихся домристов, а также демонстрироваться видео или аудио записи известных музыкальных коллективов.

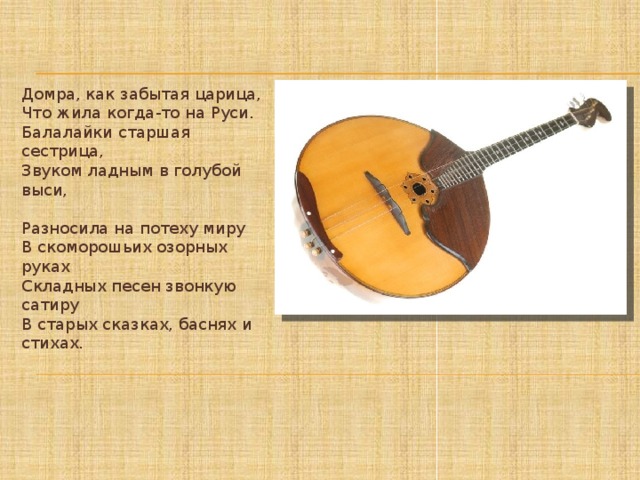

Домра, как забытая царица,

Что жила когда-то на Руси.

Балалайки старшая сестрица,

Звуком ладным в голубой выси,

Разносила на потеху миру

В скоморошьих озорных руках

Складных песен звонкую сатиру

В старых сказках, баснях и стихах.

История возникновения и развития домры, пожалуй, одна из самых интересных, запутанных и драматичных.

Домра - очень древний инструмент. Первые сведения об инструментах домрового типа, бытовавших у славянских племён («руссов»), относятся ко времени, предшествовавшему принятию христианства и созданию общерусского государства в IX веке в результате слияния двух восточнославянских княжеств – Киевского и Новгородского. Во главе с Киевским образовалось древнерусское феодальное государство. В нём быстро развивались архитектура, живопись, музыка.

Образование древнерусского феодального государства

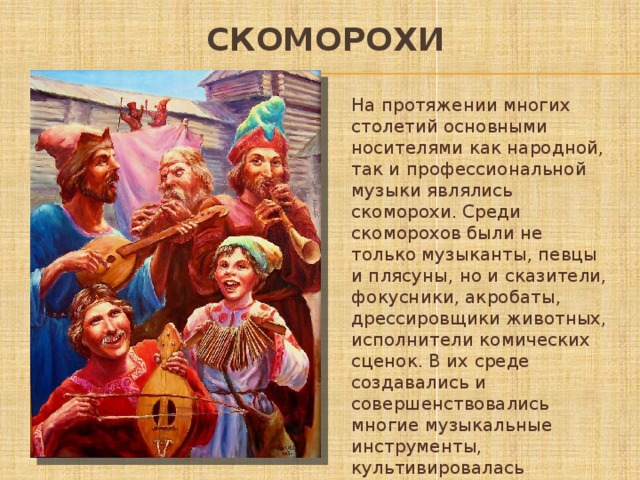

Скоморохи

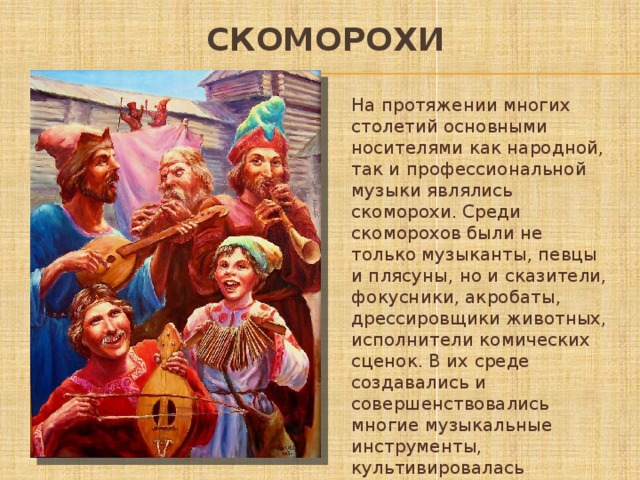

На протяжении многих столетий основными носителями как народной, так и профессиональной музыки являлись скоморохи. Среди скоморохов были не только музыканты, певцы и плясуны, но и сказители, фокусники, акробаты, дрессировщики животных, исполнители комических сценок. В их среде создавались и совершенствовались многие музыкальные инструменты, культивировалась ансамблевая игра.

Как свидетельствуют многочисленные исторические документы, скоморошество не было явлением социально однородным. Наряду с бродячими скоморохами было немало скоморохов оседлых. Они имели собственное хозяйство и занимались искусством как для дополнительного заработка, так и ради собственного удовольствия.

Много скоморохов состояло на службе у князей, бояр, княжеских дружинников, а позже и при царском дворе.

Тамбур или Танбур

Однако откуда возникло само название «домра»? Оно проистекает от названия древневосточного щипкового грифного инструмента – «тамбур» или «танбур».

Первые сведения о щипковых с грифом «танбуровидных» инструментах на Руси относятся уже к X веку. «Танбур» в числе русских музыкальных инструментов описан арабским путешественником X века Ибн Даста, посетившим Киев между 903 и 912 годами. В «Книге драгоценных сокровищ», созданной, по мнению учёных, приблизительно в 925 году, в русских переводах текста, в частности, говорится: «Есть у них разного рода лютни, гусли и свирели. Их свирели длиной в два локтя, лютня же их восьмиструнная».

Новгород

В период расцвета скоморошества в Новгороде, в конце XIV – начале XV века, впервые появилась домра, ставшая в XV веке таким же популярным инструментом у скоморохов – профессионалов, как гусли с гудком.

В течение без малого двух веков домры были едва ли не самыми распространёнными во всём музыкальном инструментарии на Руси. Уже к началу XVII века, по свидетельству А.С. Фаминцына, даже столь любимых народом гусли по своей популярности «в значительной степени уступили место домрам».

Инструменты схожие с домрой

Башкирская думбыра

Казахская домбра

Между тем на протяжении долгого периода времени вопросы происхождения домры оставались чрезвычайно запутанными. Выдвигались две версии происхождения домры. Первая и самая распространенная – версия о восточных корнях русской домры. Действительно, схожие по конструкции и способу звукоизвлечения инструменты существовали, и по сей день существуют в музыкальных культурах стран Востока.

Это – домбра у казахов, думбыра – у башкир.

Инструменты схожие с домрой

Узбекский танбур

Грузинская чонгури

Танбур – у узбеков, чонгури – у грузин. Можно заметить, что все они имеют круглую или овальную форму, плоскую деку, звук извлекается посредством ударов плектра разной частоты и интенсивности. Принято считать, что все эти инструменты имели одного предка – восточный танбур. Предположительно, инструмент, позже трансформировавшийся в домру, завезли либо во времена татаро-монгольского ига, либо в ходе торговых отношений со странами Востока.

,

Инструменты схожие с домрой

Европейская лютня

Другая версия исходит из предположения, что свою родословную домра ведет от европейской лютни. В принципе, в средние века лютней называли любой струнный щипковый инструмент, имевший корпус, гриф и струны. Лютня, в свою очередь, произошла также от восточного инструмента – арабского аль-уда.

Инструменты схожие с домрой

Украинская бандура

Возможно, на внешний вид и конструкцию домры повлияли инструменты западных, европейских, славян, например, польско-украинская кобза и её усовершенствованный вариант - бандура. Как раз бандура очень многое заимствовала непосредственно от лютни, то есть домру можно также считать родственной всем европейским струнно-щипковым инструментам того времени.

Скоморохи на ладоге

Но как же выглядела древняя домра?

На протяжении долгого периода времени – с XVIII и вплоть до конца XX века – достоверных рисунков учёные не находили. Практически единственным источником существования старинной домры было свидетельство, запечатлённое в книге А. Олеария. Своё сообщение А. Олеарий сопроводил рисунком «скоморохи на Ладоге», изобразив двух пляшущих скоморохов и двух музыкантов. Один из них, расположенный на рисунке с лева, играет на струнном смычковом инструменте, в котором без труда можно опознать древнерусский гудок. Однако большие затруднения возникли у нескольких поколений учёных, музыкантов, писателей с названием второго инструмента. Ибо он изображён не полностью: рассмотреть на нём можно лишь довольно крупный, с овальными очертаниями корпус. Грифа же совершенно не видно – его загораживает стоящий с лева гудошник.

Рисунок первой половины XVII века

из книги А. Олеария

Для того чтобы найти достоверные изображения домры, М.И. Имханицкий обратился к многочисленным лицевым рукописям XVI-XVII веков из государственных архивохранилищ и обнаружил хорошо сохранившиеся рисунки домры.

Древнерусская домра, как удалось установить М.И. Имханицкому, существовала в XVI-XVII столетиях в двух вариантах. Весьма распространённой была форма, представлявшая собой разновидность лютни – многострунного инструмента с большим корпусом, коротким грифом и отогнутой назад головкой.

Дуэт домрачея с лютневидной домрой и рожечника

Из «Евангелия учительного» 1524 года

Музыканты царя Давида. Надпись над изображением исполнителя с лютневидной домрой «Лик домер »

Ещё больший интерес представляет миниатюра «Давид-псалмопевец» из «Псалтыри толковой», созданной в 1654 году. Огромная ценность миниатюры в том, что безвестный древний живописец сделал прекрасно сохранившиеся до наших дней, чётко обозначенные надписи названий инструментов или указания конкретной специализации музыканта у изображений каждого из инструменталистов.

Из «Псалтыри толковой» Ипатьевского монастыря в Костроме (1654 г.)

Фрагмент с изображением гудошника и надписью

«Лик лышников» в увеличении

Здесь прекрасно выписан и сам смычковый инструмент со смычком у гудошника с надписью «лик лышников» (от слова «лыко» - смычок).

Из «Псалтыри толковой» Ипатьевского монастыря в Костроме (1654 г.)

Фрагмент с изображением домрачея и надписью

«Лик домер» в увеличении

Столь же чётко читается и надпись «лик домер», прерывающаяся в данном случае изображениями. Здесь домра имеет большой полукруглый корпус и широкий гриф. Судя по её размерам, это могла быть и «домра басистая» - наименование, встречающееся в литературе XVII века.

Из «Псалтыри толковой» Ипатьевского монастыря в костроме (1654 г.)

Музыканты царя Давида с изображением домрачея, играющего на танбуровидной домре

В других аналогичных миниатюрах того же канонического типа, датируемых XVI-XVII веками, на которых царь Давид изображён вместе с окружающими его музыкантами, представлены домры совсем иной формы – танбуровидные.

Если обратиться к миниатюре лицевой Псалтыри второй половины XVI века, то на переднем плане инструментального ансамбля мы увидим явно выделяющийся «лик» домрачея, четырёхструнная домра которого имеет овальный корпус небольшого размера и короткий, достаточно узкий гриф.

Из лицевой псалтыри второй половины XVI века Чудовского кафедрального монастыря (1556-1566 годы)

Фрагмент миниатюры в увеличении

Изображение грифного инструмента выглядит здесь совершенно удивительным. Древнерусский художник словно изобразил современную нам домру – именно ту, которая была воссоздана В.В. Андреевым и его коллегами! А ведь работал этот художник над рукописными иллюстрациями в период широкого распространения старинной русской скоморошеской домры, в середине XVI столетия.

Таким образом, исходя из увиденного на миниатюрах, можно сделать вывод, что древнерусская домра являлась инструментом, предназначенным, в первую очередь, для коллективного музицирования, и существовала в различных тесситурных разновидностях.

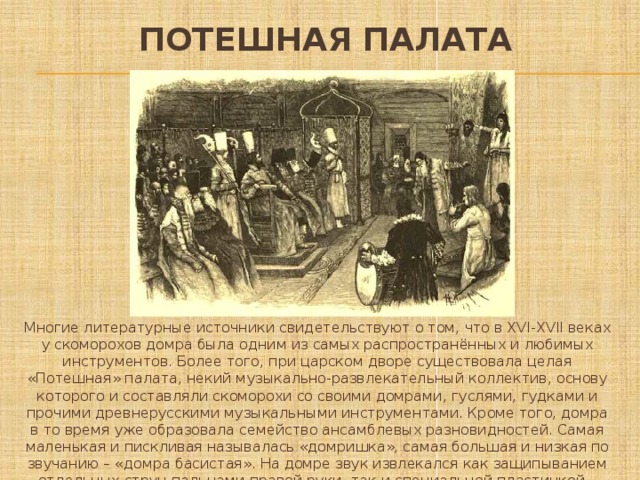

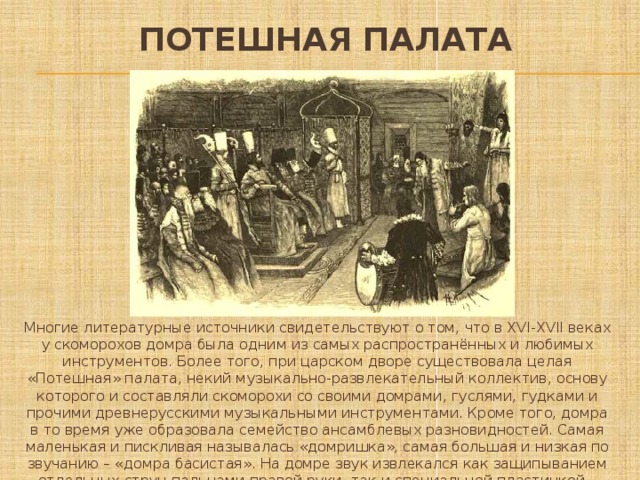

Потешная палата

Многие литературные источники свидетельствуют о том, что в XVI-XVII веках у скоморохов домра была одним из самых распространённых и любимых инструментов. Более того, при царском дворе существовала целая «Потешная» палата, некий музыкально-развлекательный коллектив, основу которого и составляли скоморохи со своими домрами, гуслями, гудками и прочими древнерусскими музыкальными инструментами. Кроме того, домра в то время уже образовала семейство ансамблевых разновидностей. Самая маленькая и пискливая называлась «домришка», самая большая и низкая по звучанию – «домра басистая». На домре звук извлекался как защипыванием отдельных струн пальцами правой руки, так и специальной пластинкой – плектром.

Известно также, что домры и исполнители на домрах – скоморохи и «домрачеи», пользовались немалой популярностью в народе. Всевозможные торжества, празднества и народные гуляния во все времена и у всех народов сопровождались песнями и игрой на музыкальных инструментах. На «Руси» в средние века развлекать народ было уделом «домрачеев», «гусельников» и других музыкантов. На домрах, подобно гуслям, аккомпанировали народному эпосу, былинам, сказаниям, а в народных песнях домра поддерживала мелодическую линию.

Достоверно известно, что было налажено кустарное производство домр и домерных струн, записи о поставках которых ко двору и в Сибирь сохранились в исторических документах.

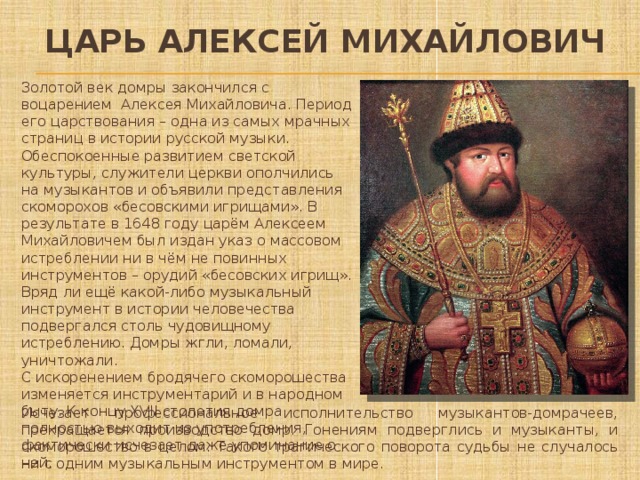

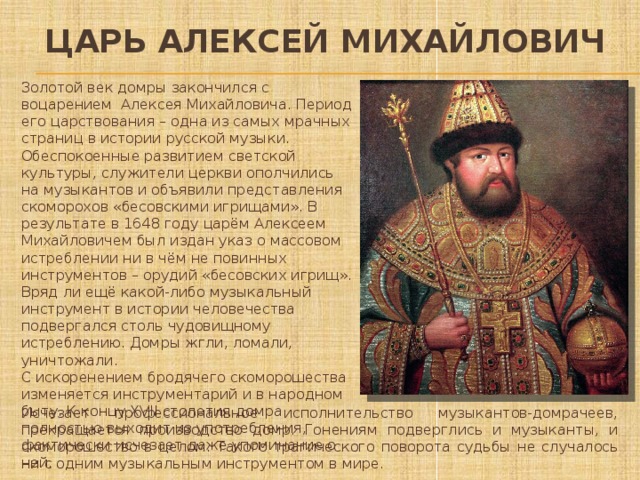

Царь Алексей Михайлович

Золотой век домры закончился с воцарением Алексея Михайловича. Период его царствования – одна из самых мрачных страниц в истории русской музыки. Обеспокоенные развитием светской культуры, служители церкви ополчились на музыкантов и объявили представления скоморохов «бесовскими игрищами». В результате в 1648 году царём Алексеем Михайловичем был издан указ о массовом истреблении ни в чём не повинных инструментов – орудий «бесовских игрищ».

Вряд ли ещё какой-либо музыкальный инструмент в истории человечества подвергался столь чудовищному истреблению. Домры жгли, ломали, уничтожали.

С искоренением бродячего скоморошества изменяется инструментарий и в народном быту. К концу XVII столетия домра полностью выходит из употребления, фактически исчезает даже упоминание о ней.

Исчезает профессиональное исполнительство музыкантов-домрачеев, прекращается производство домр. Гонениям подверглись и музыканты, и скоморошество в целом. Такого трагического поворота судьбы не случалось ни с одним музыкальным инструментом в мире.

Балалайка конца XVII века

Однако народу по-прежнему нужен был струнный щипковый инструмент, подобный домре, и, главное, максимально простой в изготовлении. Именно так, изготовляемый кустарным способом, и возник новый вариант домры – балалайка.

Балалайка конца XVIII века с полукруглым корпусом, двумя струнами и семью ладами

Изображение балалаечника начала XIX века

с четырёхструнным инструментом

Действительно, первые балалайки были с полукруглым, а не треугольным, корпусом, весьма похожие на домры.

Балалайки с корпусом овальной или полукруглой формы изображались на живописных полотнах конца XVIII века. Они были достаточно распространены ещё и в первой половине следующего века и обнаруживаются, например, в картине 1835 года «Мальчик с балалайкой», созданной П.Е. Заболотским.

Но здесь кончается древняя история русской домры и начинается уже история совсем другого инструмента. О домре забыли на два с лишним столетия.

Мальчик с балалайкой П.Е. Заболотский первая половина

XIX века

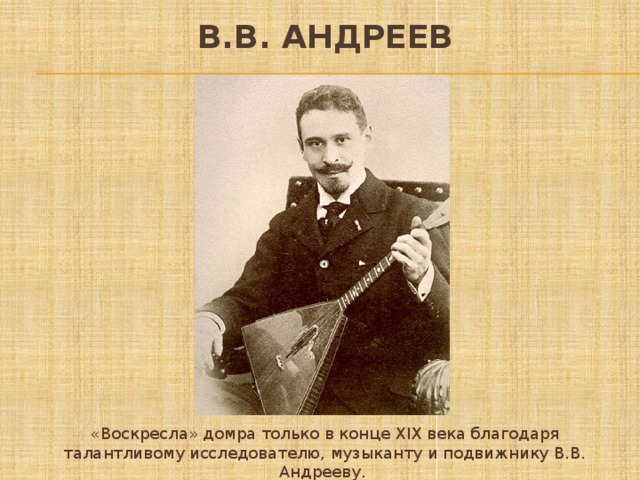

В.В. Андреев

«Воскресла» домра только в конце XIX века благодаря талантливому исследователю, музыканту и подвижнику В.В. Андрееву.

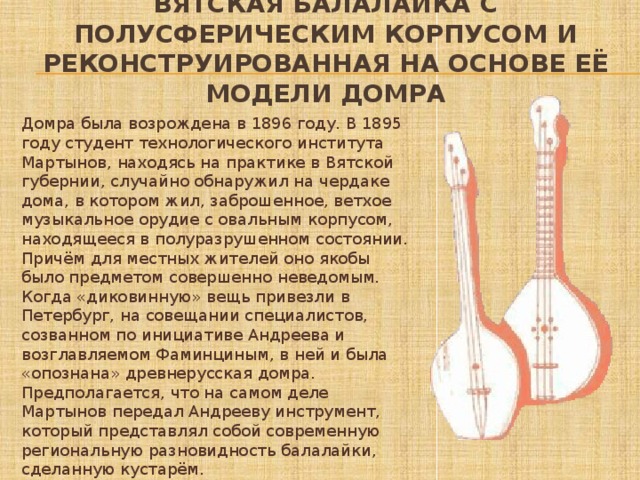

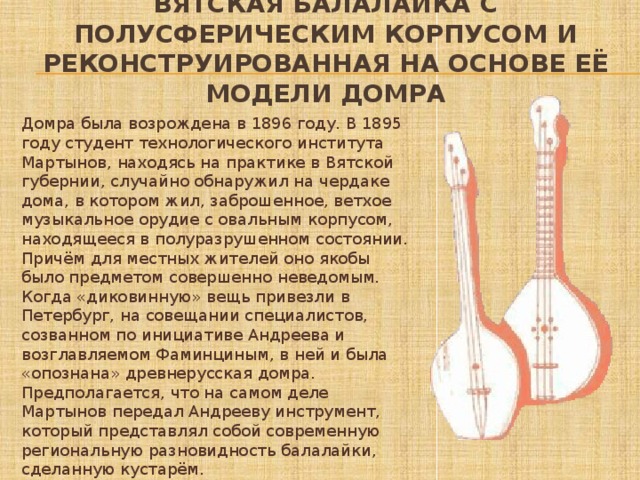

Вятская балалайка с полусферическим корпусом и реконструированная на основе её модели домра

Домра была возрождена в 1896 году. В 1895 году студент технологического института Мартынов, находясь на практике в Вятской губернии, случайно обнаружил на чердаке дома, в котором жил, заброшенное, ветхое музыкальное орудие с овальным корпусом, находящееся в полуразрушенном состоянии. Причём для местных жителей оно якобы было предметом совершенно неведомым. Когда «диковинную» вещь привезли в Петербург, на совещании специалистов, созванном по инициативе Андреева и возглавляемом Фаминциным, в ней и была «опознана» древнерусская домра.

Предполагается, что на самом деле Мартынов передал Андрееву инструмент, который представлял собой современную региональную разновидность балалайки, сделанную кустарём.

На основе этого инструмента по чертежам Андреева и при участии Фомина в 1896 году Налимов изготовляет сначала домру малую (дискантовую), затем альтовую и басовую. Все разновидности домры имели единый квартовый строй.

Домра сразу же вошла в знаменитый затем Великорусский оркестр народных инструментов В. Андреева, созданный в 1888 году, причём в качестве основного оркестрового инструмента. Группе домр была доверена мелодическая функция.

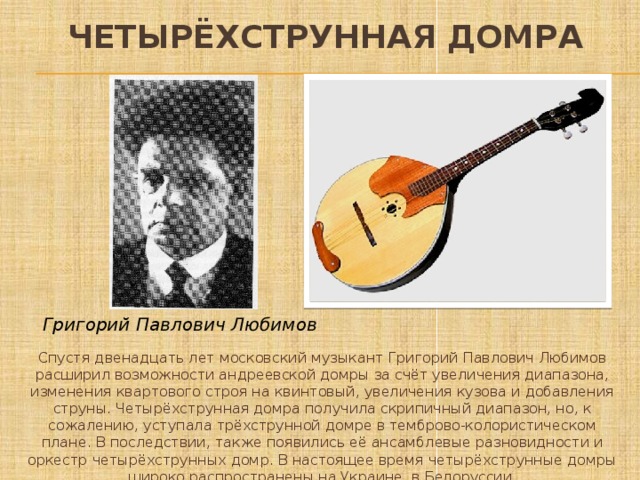

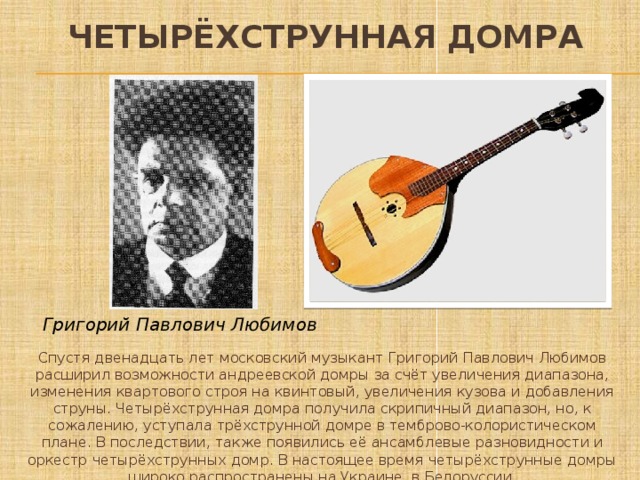

Четырёхструнная домра

Григорий Павлович Любимов

Спустя двенадцать лет московский музыкант Григорий Павлович Любимов расширил возможности андреевской домры за счёт увеличения диапазона, изменения квартового строя на квинтовый, увеличения кузова и добавления струны. Четырёхструнная домра получила скрипичный диапазон, но, к сожалению, уступала трёхструнной домре в темброво-колористическом плане. В последствии, также появились её ансамблевые разновидности и оркестр четырёхструнных домр. В настоящее время четырёхструнные домры широко распространены на Украине, в Белоруссии.

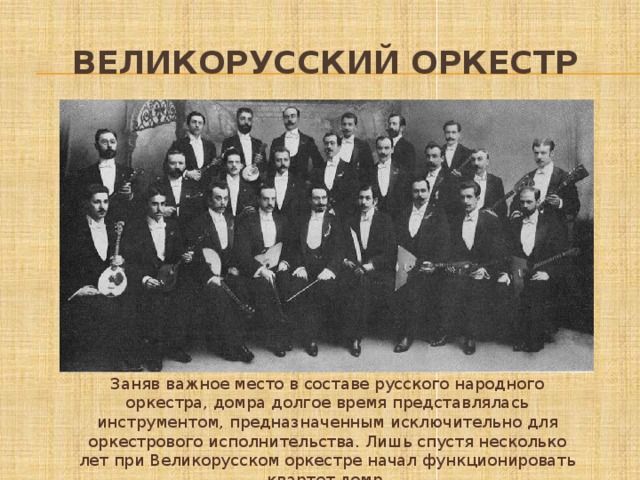

Великорусский оркестр

Заняв важное место в составе русского народного оркестра, домра долгое время представлялась инструментом, предназначенным исключительно для оркестрового исполнительства. Лишь спустя несколько лет при Великорусском оркестре начал функционировать квартет домр.

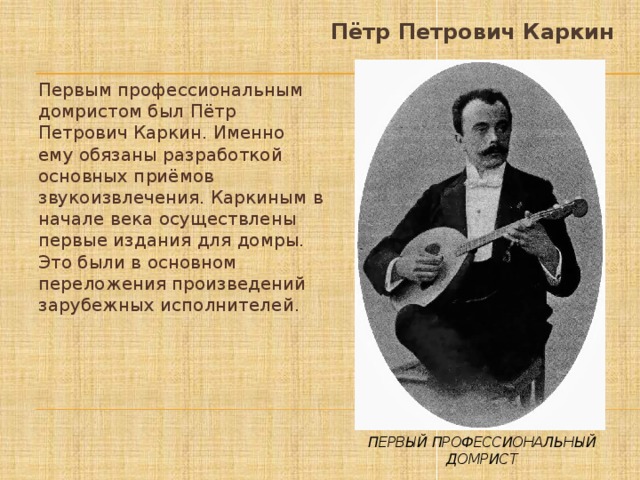

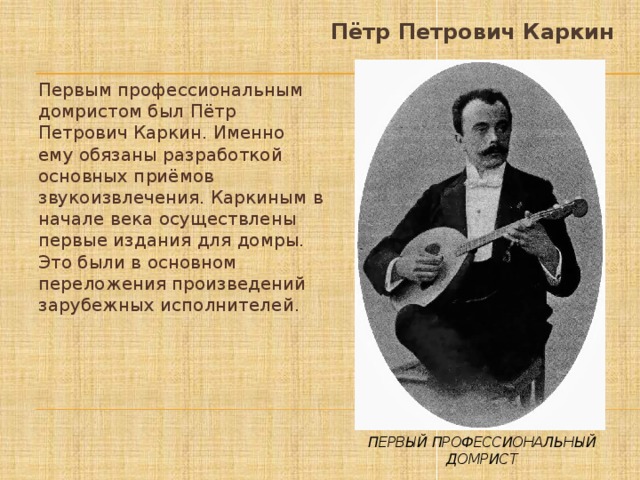

Пётр Петрович Каркин

Первым профессиональным домристом был Пётр Петрович Каркин. Именно ему обязаны разработкой основных приёмов звукоизвлечения. Каркиным в начале века осуществлены первые издания для домры. Это были в основном переложения произведений зарубежных исполнителей.

Первый профессиональный домрист

Николай Павлович Будашкин

Однако отсутствовал оригинальный репертуар. Возможности солирующей домры по настоящему открылись в середине 40-х годов, когда для неё были созданы оригинальные сочинения. И первым из них по праву следует назвать «концерт для трёхструнной домры с оркестром» Николая Павловича Будашкина, написанный в 1945 году. Именно Будашкин впервые на высоком профессиональном уровне сумел подчеркнуть богатые технические и выразительные возможности инструмента. Блестящую виртуозность и в то же время лиричность, задушевность тембра в неповторимом звучании домрового тремоло. Таким образом, начиная с середины 40-х годов прошлого столетия, домра предстала как инструмент профессионально-академического плана.

Композитор первого концерта для домры с оркестром

Государственный музыкально-педагогический Институт им. Гнесиных

В 1948 году в Москве открывается первая в России кафедра народных инструментов при Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Первым педагогом по домре стал выдающийся композитор Ю. Шишаков, а затем молодые солисты оркестра им. Осипова В. Мироманов и А. Александров – создатель первой школы игры на трехструнной домре. Благодаря высшему профессиональному образованию народный изначально инструмент домра за короткий срок прошёл на академической сцене путь, на который инструментам симфонического оркестра потребовались столетия (ведь и скрипка когда-то была народным инструментом!).

Тамара вольская

Александр Цыганков

Исполнительство на домре движется вперед гигантскими темпами. В 1974 году прошёл I Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах, победителями которого стали выдающиеся домристы-виртуозы - Александр Цыганков и Тамара Вольская, творческая деятельность которых на десятилетия вперёд определила направление развития домрового искусства как в области собственно исполнительства, так и домрового репертуара.

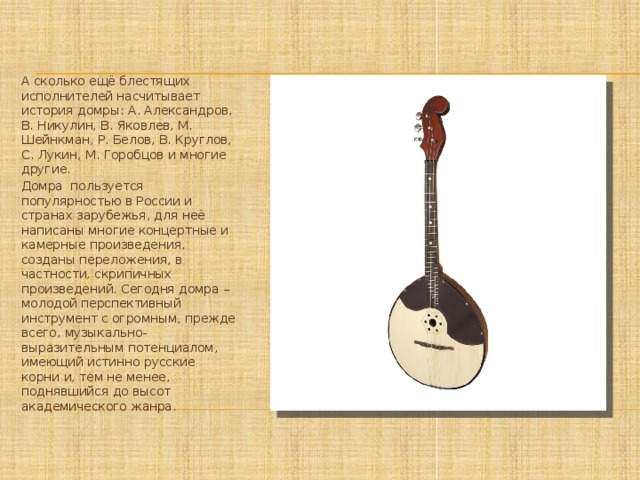

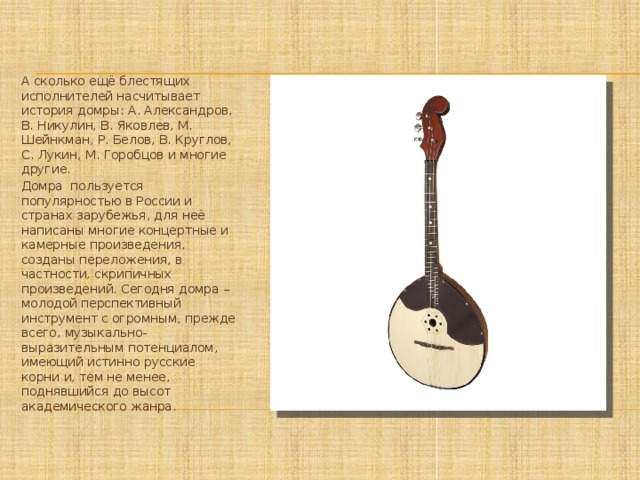

А сколько ещё блестящих исполнителей насчитывает история домры: А. Александров, В. Никулин, В. Яковлев, М. Шейнкман, Р. Белов, В. Круглов, С. Лукин, М. Горобцов и многие другие.

Домра пользуется популярностью в России и странах зарубежья, для неё написаны многие концертные и камерные произведения, созданы переложения, в частности, скрипичных произведений. Сегодня домра – молодой перспективный инструмент с огромным, прежде всего, музыкально-выразительным потенциалом, имеющий истинно русские корни и, тем не менее, поднявшийся до высот академического жанра.

Спасибо за внимание!