СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Выпускная квалификационная работа на тему:"Формирование хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира ( предметная область " Обществознание ") посредством занимательных заданий

Выпускная квалификационная работа на тему " Формирование хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира ( предметная область" Обществознание") посредством занимательных заданий" предназначена для заочников педагогического колледжа. Состоит из двух глав и приложения в виде сборника познавательных заданий.

Просмотр содержимого документа

«Выпускная квалификационная работа на тему:"Формирование хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира ( предметная область " Обществознание ") посредством занимательных заданий»

Министерство образования Новосибирской области

ГАПОУ НСО « Новосибирский педагогический колледж №2»

Формирование хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание») посредством познавательных заданий

выпускная квалификационная работа

Зайцева Татьяна Геннадьевна

Специальность 44.02.02.

Преподавание в начальных классах

Курс IV, группа 41

Руководитель:

Жукова Татьяна Константиновна

Допустить к защите Выпускная квалификационная

«___» ___________ работа защищена

Председатель ПЦК

_________________ «___»_______________

Допустить к защите Оценка _____________

«___» ___________ Председатель ГЭК __________

Зам. директора по УР

_________________

Новосибирск, 2020

Содержание

Введение ………………………………………………………………………..3

Глава 1. Теоретические основы формирования хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание»)

Понятие хронология, ее роль и структура………………………. ……..6

Психолого-педагогическая характеристика младшего школьника…….9

Особенности формирования хронологических представлений у

младших школьников………………………………………………………..14

Глава 2. Методические особенности формирования хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание») посредством познавательных заданий

2.1. Проблема развития хронологических представлений младших

школьников. ……………………………………………………………………..20

2.2. Разработка сборника познавательных заданий по хронологии ..………...26

Заключение……………………………………………………………………….33

Список использованной литературы и источников литературы………………36

Приложения ……………………………………………………………………..39

Введение

Исторические знания направлены на создание представлений об исторической действительности, научной картины развития человеческого общества. Они способствуют развитию личностного отношения к познаваемой действительности, и, таким образом, через историю осуществляется воспитание личности. Изучая историю, школьники знакомятся с событиями, предметами прошлого, с людьми, действовавшими в разные эпохи. События в общественно-историческом процессе совершаются в пространстве и во времени. В связи с этим, первая и непроизвольная ассоциация истории как учебного предмета прочно связана с датами, ведь локализация фактов во времени, безусловно, требует от учеников знания хронологии. Изучение хронологии является одной из актуальных задач гуманитарной подготовки обучающихся. Историю невозможно изучать без знаний дат. Хронологические даты - это « вехи», « вестовые столбы» на пути развития человечества. Хронология – «градусная сеть», наброшенная на историю человечества. [3 стр.16]

Велико значение в исторической науке хронологии, устанавливающей ход и картину событий, их причины и следствия. Лишь выяснив время свершения событий можно определить их связи с предшествующими и последующими событиями. Прежде чем характеризовать «работу со временем», вспомним, что представляют собой типичные представления младших школьников об историческом времени и значимости дат в изучении прошлого. По наблюдениям психологов, подтверждённых практикой учителей, работающих в начальной школе, восприятие времени - самая трудная задача для детей 7-10-летнего возраста, поскольку их собственный жизненный опыт несопоставим ни количественно, ни качественно с многовековой историей человечества. Почему это важно сегодня? Расширение временного кругозора учащихся позволяет привить им понимание других культур, существующих в наши дни. И ещё кое-что проясняется для нас в нашей действительности: неповторимость, особенность нашей эпохи обрисовывается лишь на фоне истории».

Методисты давно обращали внимание на проблему изучения хронологии и связывали её с наглядными средствами обучения. Так, А.А. Вагин наметил основные средства наглядности в работе с хронологией: ленты времени, хронологические ряды таблицы различного типа. П.В. Гора выделил основные приемы работы с хронологией – составление лент времени и линий времени, простое и образное обозначение даты, составление календарей событий, составление хронологических и синхронистических таблиц. Г.И. Годер создал систему работы с хронологическими датами на материала курса истории древнего мира. Его система основана на заданиях и упражнениях по ленте времени. Современные методисты О.Ю. Стрелова и Е.Е.Вяземский предлагают использовать тесты для изучения хронологии.

Актуальность темы исследования заключается в том, что знания, приобретенные в начальных классах по хронологии незначительны. Поэтому встает вопрос о необходимости включения познавательных задания для формирования хронологических представлений у младших школьников. В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического потенциала в целом через использование познавательных заданий, которые позволяют сделать интересными и увлекательными работу учащихся с датами. Положительной стороной познавательных заданий является то, что они способствуют использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.

Цель исследования: проанализировать роль познавательных заданий в формировании хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание»).

Задачи исследования:

-изучить психолого- педагогическую и методическую литературу по данной теме;

-определить эффективные методы и приёмы, при которых формирование хронологических представлений;

-разработать комплекс заданий по теме исследования.

Объект исследования - процесс формирования хронологических умений младших школьников посредством познавательных заданий.

Предмет исследования – условия формирования хронологических представлений младших школьников посредством познавательных заданий.

Методы исследования: подбор, систематизация, анализ источников и литературы.

Гипотеза исследования: познавательные задания способствуют развитию хронологических представлений младших школьников

Проблема исследования: какова роль познавательных заданий в формировании хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание»)

Глава 1. Теоретические основы формирования хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание»)

1.1.Понятие хронология, ее роль и структура

Хронология имеет большое значение в исторической науке, она устанавливает ход и картину событий, их причины и следствия. Выяснив время свершения событий можно определить их связи с предшествующими и последующими событиями, их последовательность. Хронология является вспомогательной исторической дисциплиной, изучающей системы летоисчисления и календари разных народов и государств. Она помогает устанавливать даты исторических событий: год, число, месяц; определять, какое событие было раньше, какое позже или оба события произошли одновременно (синхронно). Хронология выявляет длительность исторических явлений, периодизацию исторических процессов, время создания исторических источников. В целом хронология устанавливает ход и картину событий, их причины и следствия.

Хронология помогает установить даты исторических событий, определять их причинно-следственные связи. Хронология выделяет длительность и периодизацию исторических процессов время создания исторических источников. Задача хронологии – установление временных отношений между изучаемыми фактами, что служит опорой для усвоения школьниками исторических знаний, для лучшего уяснения последовательности исторических фактов.

При изучении истории ученикам сообщаются хронологические рамки периодов, даются даты основных событий, явлений процессов. Таким образом, хронологическая подготовка учащихся включает следующие знания и умения: 1) называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов;

2) соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить основную цель изучения хронологии в начальной школе: показать последовательность исторических событий и явлений, протяженность их во времени, подвести учеников к пониманию измерения времени и познакомить с системами летоисчисления. Следовательно, цель определяет задачи: 1) обеспечивать в сознании учеников правильное отражение исторического времени, это помогает уяснить общую картину развития общества, осознать историю как закономерный процесс, развертывающийся во времени, которое необратимо; 2) способствовать развитию их временных представлений, чтобы учащиеся свободно и сознательно могли ориентироваться в историческом времени (видеть длительность, последовательность событий, прослеживать синхронные связи между явлениями и событиями), и в историческом процессе в целом; 3) помочь усвоению важнейших дат событий, временных категорий (год, век, тысячелетие, эра), чтобы, опираясь на них, уметь определить место во времени всех известных им исторических событий. Роль хронологии в качестве основы исторического знания очень четко проявляется у учащихся в познании периодизации исторических процессов. Конечно, периодизация в первую очередь требует усвоения качественных различий между периодами, но необходимо и хорошее знание хронологических рамок, ограничивающих периоды. Даты исторических периодов являются основным элементом хронологических знаний.

Изучение хронологии призвано выработать у учащихся потребность и привычку локализовать во времени исторические факты, устанавливать между ними временные отношения, а если для этого не достает данных, то искать их. Данный подход развивает понимание у учеников исторического времени, вырабатывает способность мыслить историческими периодами. Все это определяет содержание и методику обучения, хронологических знаний в школьных курсах истории.

Известно, что история без обозначения временных рамок невозможна. Зачастую, младшие школьники механически заучивают то или иное событие, не имея представления с каким конкретно событием, именем связана дата. Поэтому, целесообразно полагать, что на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание») важно научить учащихся оперировать годами и веками. Овладение хронологией даётся младшему школьнику далеко не сразу и с большим трудом. Психологической предпосылкой этого является развитие у учащихся представлений об историческом времени. Формирование хронологических представлений младших школьников в изучении дисциплины «Окружающий мир» представляется важным и необходимым.

Основная цель изучения хронологии в школе: показать последовательность исторических событий и явлений, протяженность их во времени, подвести учеников к пониманию измерения времени и познакомить с системами летоисчисления. Следовательно, цель определяет задачи:

-обеспечить в сознании учеников правильное отражение исторического времени;

-способствовать развитию их временных представлений;

-помочь усвоению важнейших дат событий, временных категорий (год, век, тысячелетие, эра).

Хронология выявляет длительность исторических явлений, периодизацию исторических процессов, время создания исторических источников. История превращается в ту сферу, осваивая которую человек становится нравственной личностью. Формирование временных представлений закладывает основы общего целостного восприятия окружающего их мира, элементов его прошлого, настоящего и будущего.

Эта отрасль науки создает ту основу, на которой базируется школьная хронология. В начальных классах развитие представлений школьника об историческом времени, о последовательности событий, вносится известный хронологический порядок в представления о прошлом.

В связи с этим возникает проблема отбора и группировки хронологического материала, способа его подачи. Поэтому, работа преподавателей основана на разнообразном и целенаправленном использовании специальных методических приемов и средств обучения.

1.2. Психолого — педагогическая характеристика младшего школьника

Младший школьный возраст (с 6 - 7) определяется важным внешним обстоятельством в жизни ребенка - поступление в школу. Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу младшего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества.

Ведущей ролью в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Постепенно мотивация к учебной деятельности, столь сильная в первом классе, начинает снижаться. Это связано с падением интереса к учебе и с тем, что у ребенка уже есть завоеванная общественная позиция ему нечего достигать. Для того, чтобы этого не происходило учебной деятельности необходимо придать новую лично значимую мотивацию. Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребенка не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения.

Согласно Л.С. Выготскому, с началом школьного обучения мышление выдвигается в центр сознательной деятельности ребенка. Развитие словесно-логического, рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие познавательные процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие -- думающим». Согласно О.Ю. Ермолаеву, на протяжении младшего школьного возраста в развитии внимания происходят существенные изменения, идет интенсивное развитие всех его свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. К 9-10 годам дети становятся способны достаточно долго сохранять внимание и выполнять произвольно заданную программу действий. [4 стр.79]

В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно регулируемой и опосредованной.

Младший школьный возраст сензитивен для становления высших форм произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая работа по овладению мнемической деятельностью является в этот период наиболее эффективной. В. Д. Шадриков и Л.В. Черемошкина выделили 13 мнемических приемов, или способов организации запоминаемого материала: группировка, выделение опорных пунктов, составление плана, классификация, структурирование, схематизация, установление аналогий, мнемотехнические приемы, перекодирование, достраивание запоминаемого материала, серийная организация ассоциации, повторение.

Трудность выделения главного, существенного отчетливо проявляется в одном из основных видов учебной деятельности школьника -- в пересказе текста. Психолог А.И. Липкина, исследовавшая особенности устного пересказа у младших школьников, заметила, что краткий пересказ дается детям гораздо труднее, чем подробный. Рассказать кратко - это значит выделить основное, отделить его от деталей, а именно этого дети не умеют. Отмеченные особенности мыслительной деятельности детей являются причинами неуспеваемости определенной части учащихся. Неумение преодолеть возникающие при этом трудности в учении приводят иногда к отказу от активной мыслительной работы. Учащиеся начинают использовать различные неадекватные приемы и способы выполнения учебных заданий, которые психологи называют «обходными путями», к их числу относится механическое заучивание материала без его понимания. Дети воспроизводят текст почти наизусть, дословно, но при этом не могут ответить на вопросы по тексту. Еще один обходной путь - выполнение нового задания тем же способом, каким выполнялось какое-нибудь задание раньше. Помимо этого, учащиеся с недостатками мыслительного процесса при устном ответе пользуются подсказкой, стараются списать у товарищей и т. д.

В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования - произвольного поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным правилам и законам. Часто это связано с эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым или укрепить свою личностную позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с основным мотивом, доминирующем в этом возрасте - мотивом достижения успеха.

С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие новообразования, как планирование результатов действия и рефлексия. Ребенок способен оценить свой поступок с точки зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать его соответствующим образом. Появляется смыслово-ориентировочная основа в поступках, это тесно связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Ребенок способен побороть в себе свои желания, если результат их выполнения не будет соответствовать определенным нормам или не приведет к поставленной цели. Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его смысловая ориентировка в своих действиях. Это связано с переживаниями ребенка по поводу боязни изменения отношения с окружающими. Он боится потерять свою значимость в их глазах.

Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать свои переживания. Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно эти изменения в личности ребенка часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям сделать то, что хочется, к капризам. Развитие личности младшего школьника зависит от школьной успеваемости, оценки ребенка взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря этому он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и нравственные. «Значительную роль в установлении нравственных норм и развитии детских интересов играет учитель, хотя степень их успешности в этом будет зависеть от типа его отношения с учениками». Другие взрослые тоже занимают важное место в жизни ребенка.

В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом возрасте является мотив достижения успеха. Иногда встречается другой вид этого мотива - мотив избегания неудачи.

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. «Эмоционально-оценочное отношение взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных чувств, индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он знакомится в жизни». «Социальное пространство ребенка расширилось- ребенок постоянно общается с учителем и одноклассниками по законам четко формулируемых правил».

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, занятий. Они стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приобретать друзей и находить общий язык с разными детьми. «Хотя предполагается, что способность к формированию близких дружеских отношений в некоторой степени определяется эмоциональными связями, установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его жизни».

Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в ее среде, добиться успеха.

В младшем школьном возрасте у ребенка развивается направленность на других людей, получившая свое выражение в просоциальном поведении учет их интересов. Просоциальное поведение очень значимо для развитой личности. Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях школьного обучения потому, что ребенок участвует в новых деловых отношениях, невольно он вынужден сравнивать себя с другими детьми - с их успехами, достижениями, поведением, и ребенок просто вынужден учиться развивать свои способности и качества .

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются необходимым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познаний и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста -- создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка.

1.3.Особенности формирования хронологических представлений у младших школьников

Процесс формирования хронологических представлений начинается на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание») в начальной школе. Младшие школьники ещё не имеют достаточного жизненного опыта для того, чтобы воспринимать многовековую историю человечества. Поэтому процесс формирования хронологических представлений является достаточно сложным и требует повышенного внимания учителя. Психологи и методисты сходятся в одном: процесс формирования хронологических представлений надо начинать с эмоционально-зрелищной презентации главных свойств исторического времени. В книге «Обучение истории» К. Линденберг пишет: «Надо создать на уроке ощущение отдалённости древних культур, проясняя хронологическую отдалённость на более близких для детей примерах. Отцы детей родились в те времена, когда наши города были гораздо меньше, чем теперь, когда в них было мало высотных домов и т. д. Деды родились во времена, когда на дорогах конные повозки встречались чаще, чем автомобили, когда ещё практически не было самолётов. Перед Первой мировой войной, когда родился прадедушка, не было электрического света и редко встречались водопроводы. Прапрадеды видели, как сооружались железные дороги, как возникли первые фабрики. Так, прослеживая жизнь пяти поколений, можно заметить, как грандиозные изменения, происшедшие за 150 лет, преобразили лицо мира» [18, стр.12] При таком подходе к историческому времени большое значение приобретает тема «Моя родословная», так как создание своего родового древа позволяет увидеть процесс изменения времени через историю своей семьи. Наглядные средства (фотографии, предметы быта и т.д.) позволяет более полно сформировать эмоционально-наглядное представление об эпохе.

К началу изучения исторического материала в 4 классе представления 10-11-летних детей о времени весьма ограничены. Они сводятся к житейским представлениям о днях, неделях, месяцах, годе, причем «объём» этих знаний ограничивается примерно пятилетним сроком сознательной жизни и памяти ребёнка. Глубины исторических и доисторических времён дети ещё не представляют. Представления о времени развиваются постепенно, в ходе обучения истории в 4 классе, когда «пустые» века начинают заполняться событиями, а события выстраиваются в хронологически последовательные ряды. Таким образом, уже в начальных классах на материале отечественной истории осуществляется развитие представлений школьника об историческом времени, о последовательности событий, вносится известный хронологический порядок в представления о прошлом. Прежде всего, необходимо уточнить представления и понятия учащихся о веке и тысячелетии.

Предлагаем назвать любое событие XX века, XIX века, начала XX века, конца XIX века, середины XIX века. Что же такое век? Вырежем (из плакатов) три фигуры рабочих. Одну из фигур помещаем на доску. Сейчас мы узнаем о жизни этого человека. Родился он 1850 году (подписываем дату) и рос крепостным у помещика. Сколько лет было ему, когда отменили крепостное право? Отец отвёз мальчика на фабрику, где он стал рабочим. Жизнь была тяжелой и прожив 50 лет, рабочий умер (пишем дату - 1900 год). Когда рабочему было25 лет, у него родился сын (1875г.), тоже проживший 50 лет (до 1925 г.). В1900 г. у второго рабочего родился сын. Мог ли он участвовать в революции 1905 г.? А в гражданской войне? В Великой Отечественной войне он был тяжело ранен и умер от болезни в 1950 г. Сколько лет прошло от рождения рабочего-деда до смерти рабочего-внука? Век - это жизнь трёх поколений. В результате этой работы занимающей не более 15 минут, у учащихся закрепляется представление о веке и об истории как о смене поколений. «Самые яркие представления учащихся о прошлом, если они не связаны с представлениями об определённом времени, в значительной мере лишены познавательной ценности, не являются знанием истории, которая вся развивается во времени», - отмечал методист А.А. Вагин. Наибольшие трудности в усвоении хронологических знаний приходятся на начальный период обучения и поэтому важнейшие хронологические даты выделены в тексте учебников жирным шрифтом, многие даты включены в заголовки параграфов и пунктов, повторены в конце главы и включены в итоговую хронологическую таблицу. Определение времени исторического события или процесса мы даём учащимся с большей или с меньшей точностью, в зависимости от характера изучаемого явления и от его исторического значения. Например, нет никакой необходимости указывать месяц и день вступления на престол Николая II - мы называем год воцарения. Зато день 19 февраля 1861 года, 22 июня 1941 года мы фиксируем в памяти учащихся.

С большим трудом младшие школьники воспринимают протяженность событий, и их размещение во времени. Измерение времени для них намного сложнее, чем измерение пространства (здесь они имеют некоторый опыт: далеко и близко; так близко, как дойти до школы, и т.д.). А вот ориентиров для определения длительности исторических периодов у них нет. Учитель помогает ученикам уяснить, как люди измеряют время. Им хорошо известна такая единица измерения времени, как год. Теперь им нужно осознать продолжительность года. Для этого учитель проводит беседу, выясняя, какие события ученики помнят из прошедшего года, что изменилось в жизни их семьи за это время. Затем он подводит их пониманию продолжительности их жизни - 10-12 лет: что помните самое первое в жизни, что самое важное произошло за эти годы? Таким образом, формирование первичных представлений о времени у младших школьников позволяет начать формирование представлений о движении исторического времени, что впоследствии позволит более продуктивно рассматривать закономерности развития исторического процесса.

Особенностью исторического факта является его временная определённость. Только определив время совершения события, можно установить его связи с предшествовавшими и последующими событиями, его причины и последствия. Изучение истории в школе требует, чтобы учащиеся умели представлять исторические события во времени, знали, когда произошло, то или иное событие.

Современным вкладом в разработку темы хронологии считается типологии хронологических заданий по истории, представленных как самостоятельные и самоценные приёмы учебной работы c историческим материалом и как способы диагностики глубины, прочности, качества учебных достижений школьников в «работе над временем» [20, стр.125]. Ведущие методисты разрабатывали систему изучения хронологии, ими были разработаны различные методы и приёмы, позволяющие обеспечить на уроке усвоение хронологических сведений, варианты объяснения наиболее сложных тем, например: «Счёт лет в истории», «Соотнесение века с тысячелетием», «Решение хронологических задач» и др., а так же систему формирования умений локализовать исторические факты во времени. Большое внимание этому вопросу уделяли такие исследователи-методисты, как А. И. Стражев, Н. И. Запорожец, Ф. П. Коровкин, П. В. Гора и др.

А.А. Вагиным были предложены в работе с хронологией основные средства наглядности: ленты времени, хронологические ряды, таблицы [15, стр. 231].

Методист П. B. Гора считал, что главные приемы работы c хронологией это : составление лент и линий времени, простое и образное обозначение даты, составление календарей событий и хронологических комплексов, составление хронологических и синхронистических таблиц [16, стр.16].

Методист Д. H. Никифоров сравнивал хронологические таблицы c орфографией в русском языке или c таблицей умножения в математике. Полезным приемом он считает прочитывание синхронистических таблиц слева направо, сверху вниз и в обратном порядке [17, стр.47].

Главное в работе c хронологией имеет осмысленное запоминание дат. Осмысление даты является лучшим орудием борьбы против заучивания хронологии. Г.И. Годер создал систему работы c хронологическими датами на материале курса истории древнего мира. Его система основывается на заданиях и упражнениях по ленте времени. Современные методисты О.Ю. Стрелова и Е.Е.Вяземский предлагают использовать тесты для изучения хронологии [17, стр.125-131]. Довольно интересная методика по формированию временных представлений и развитию первичных умений работы с материалом по хронологии предлагается М, Т. Студеникиным [10 стр.54-59]. Он предлагает начать работу с формирования представлений о том, как люди измеряют время, подводит к пониманию продолжительности жизни самих детей: самые первые воспоминания в их жизни, что самое важное произошло за эти годы.

Глава 2. Методические особенности формирования хронологических представлений младших школьников на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание») посредством познавательных заданий

2.1. Проблема развития хронологических представлений младших

школьников

Изучая историю, школьники знакомятся с событиями, предметами прошлого, с людьми, действовавшими в разные эпохи. События в общественно-историческом процессе совершаются в пространстве и во времени. В связи с этим, первая и непроизвольная ассоциация истории как учебного предмета прочно связана с датами, ведь локализация фактов во времени, безусловно, требует от учеников знания хронологии.

При изучении истории ученикам сообщаются хронологические рамки периодов, даются даты основных событий, явлений процессов. Хронологическая подготовка учащихся включает следующие знания и умения: 1) называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов; 2) соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

Учитель помогает ученикам уяснить, как люди измеряют время. Им хорошо известна такая единица измерения времени, как год. Теперь им нужно осознать продолжительность года. Далее предлагается работа с «лентой времени»: ученики указывают свой возраст и самые главные события жизни: когда пошли в детский сад, школу, сколько лет были в саду и сколько учатся в школе. После усвоения учениками понятия «десятилетие» учитель переходит к объяснению понятия «столетие». Учитель предлагает посмотреть на столетие с точки зрения продолжительности жизни членов семьи. 100 лет - это время жизни трёх поколений: деда, отца и внука.

Далее учитель, опираясь на методику М.Т. Студеникина, рассказывает, как надо определять век. Если в четырёхзначном числе после первых двух цифр идут нули, то первые цифры будут означать век: 1300-й год - 13-й (XIII) век и т. д. Но если вместо нулей будет любая другая цифра, то это будет означать следующий век. Например, 1301 год - 14-й (XIV) век. Также определяется век в дате из трёх цифр:900 год - 9-й (IX) век, 901 год - 10-й (X) век (01 год означает, что прошло девять полных лет и пошёл 1-й год десятого века. Учитель говорит при этом: «Это также, как тебе исполнилось полных 9 лет и идёт десятый год»).

Для усвоения счёта лет в пределах столетия используется таблица, в которую по предложению учителя учащиеся самостоятельно вписывают предложенные даты в соответствии с веком, например:

| IX век | X век | XI век | XVIII век | XIX век | XX век |

| 814 — | 988 — | 1021 — | 1703— | 1812 — | 1945 — |

| 900 гг. | 1000 гг. | 1100 гг. | 1800 гг. | 1900 гг. | 2000 гг. |

Или XV XVI XVII XVIII XIX XX

1480 1703 1941

Но формируя начальные хронологические умения, нужно идти не только от года к веку, но и наоборот, от века к году. Ученики помещают события, связанные с основными датами истории в хронологической последовательности; сопоставляя события, выясняют, какое из них произошло раньше, позже, сколько лет назад. Таким образом, происходит усвоение категорий "год", "десятилетие", "столетие", "век".

При изучении хронологии учитель знакомит школьников с начальным моментом летоисчисления, а также самой системой летоисчисления – эрой. Эрой называют также крупный исторический период, а сам счет лет — летосчислением.

При работе с хронологическими понятиями школьнику важно уяснить обратный счет лет в истории. События, которые произошли до новой эры, имеют обратный порядок счета лет, чем события нашей эры.

Существует целый ряд приемов изучения хронологии. Они отличаются в зависимости от класса. В младших классах рекомендуют приводить в качестве приема личный пример в изучении хронологии. Чертится вектор времени. На нем в виде точек либо черточек отменяется время жизни учеников, возраст ученика от момента рождения, до того момента, как он пришел в школу. Отрезок жизни родителей. И сопоставляется возраст ученика с возрастом родителя. Потом этот отрезок можно продлить, сравнить с событием каким-нибудь. Формирование историко-временных представлений и, соответственно, умения работать с хронологическим материалом следует начинать на первом вводном уроке при ознакомлении школьников с оглавлением учебников, которые предстоит изучить в новом учебном году. Учителю следует объяснить, особенно в начальных, пятых классах, а в остальных напоминать, что каждое историческое событие, о котором рассказывается в учебнике, ограничено временными рамками. Предлагая детям прочитать заголовки, учитель дает задание установить, что из того, о чем говориться в оглавлении учебника, произошло раньше. а что позже. Школьники помечают, что события, относящие к более отдаленному времени, представлены в учебной книге в первых параграфах, а к более поздним событиям - в последующих параграфах. Учитель обращает внимание учеников на форзац учебника, где зафиксированы основные даты в хронологической последовательности исторических событий во времени.

Далее учитель объясняет, что время, как прямая линия, бесконечны, поэтому люди ещё в древности, чтобы не потеряться в нем, разделили его на различные по длительности отрезки: секунды, минуты, часы, сутки, недели, месяцы, годы, века, тысячелетия. Целесообразно научить четко различать продолжительность века. Сколько лет длится век, тысячелетие. Это целесообразно делать на примере отрезка, который ученики чертят в своих тетрадках. Вектор целесообразно в дальнейшем делать, отражающим реальный ход истории. Поставить цифру 0, что будет обозначать начало новой эры. Объяснить, каким способом отмеряли время раньше, и каким образом строится временной отсчет в наше время. Что значит до нашей эры, что значит наша эра. Каким образом мерили время различные народы.

В начальной школе важно объяснить римскую систему летоисчисления, чтобы не возникало вопросов в дальнейшем. Нужно объяснить, что означает начало века, середина, вторая четверть, вторая половина.

Важнейшим приёмом обучения является использование меловой «линии времени». Давно замечено, что детям гораздо легче понять измерение пространства, чем измерение времени. «Расстояние становится понятным ребёнку потому, - пишет методист В. Г. Кравцов, - что он имеет в своём жизненном опыте определённый масштаб для его измерения (это далеко, а это близко; это так же далеко, как дойти до следующей улицы, и т.п. Учитывая этот фактор, учитель на доске мелом рисует линию от одного края доски до другого и указывает стрелкой направление движения времени. Условимся считать, что время движется слева направо (для детей это направление движения естественно, поскольку оно соответствует направлению письма), При этом, учитель откладывает на «линии времени» год, например 2009-й. Далее он может указать даты рождения детей, даты важнейших исторических событий, известных детям, например Великой Отечественной войны. В результате у ребёнка сформируется представление о протяженности времени, что является очень важным на первоначальном этапе.

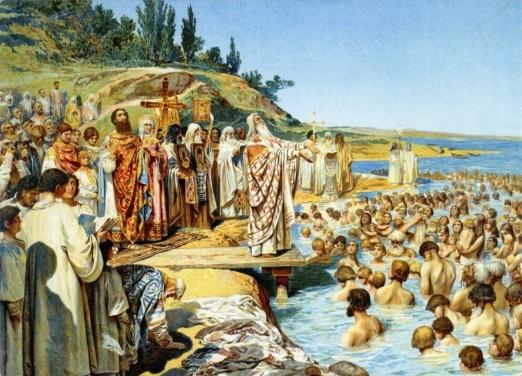

Учитель побуждает осознать младших школьников, что в нашем летоисчислении существует некая точка отсчёта: «От какого события мы ведём счёт?». Учитель рассказывает, что счёт лет, которым мы пользуемся, связан с появлением Христа. Один из верующих (настоятель одного из монастырей в Риме Дионисий Малый) на основе евангельских легенд он «установил» год рождения Христа - 753 г. от основания города Рима - и предложил вести счёт лет от этой даты. «Пусть год рождения Христа будет первым годом, - рассуждал он, - следующий вторым и т. д.». Такой счёт лет постепенно был принят в разных странах. В нашей стране он принят со времени Петра I, т.е. свыше 300 лет назад.

Далее учитель объясняет, почему мы пользуемся христианским летоисчислением. Затем учитель говорит, что «время с первого года до наших дней мы называем нашей эрой». На «линии времени» отмечается начало нашей эры. Затем вводятся понятия «век», «тысячелетие» и учитель проводит работу по закреплению понятия «наша эра» посредством хронологических задач.

Для закрепления знаний по летоисчислению уместно на протяжении нескольких последующих уроков задавать вопросы следующих типов:

1.Сколько лет (веков, тысячелетий) назад произошло событие?

2.В каком веке (какой половине века, в начале или в конце века) произошло событие?

3.Какое из двух событий произошло раньше? На сколько раньше?

4.Какой год предшествовал такому-то году до нашей эры? Какой год следовал за ним?

5.Сколько лет длилось событие, если…?

Можно использовать и другие приёмы, например: рисование в рабочих тетрадях «реки Истории» с условными датами-корабликами, плывущими в одном направлении; создание иллюстрированной «ленты времени» на длинном листе ватмана с цифровым обозначением веков и силуэтными аппликациями наиболее ярких фактов. Параллельно с формированием элементарных представлений об основных свойствах исторического времени на первых уроках пропедевтики начинается ознакомление школьников с основными хронологическими понятиями:

единицы времени (год, век, тысячелетие), високосный год, эра, календарь, эпоха, наша эра, до нашей эры.

Можно предложить детям познакомиться с понятием «историческое время», основываясь на их жизненном опыте.

Пример. На уроке по теме «Лента времени» в ходе беседы учитель задаёт вопрос: «В каком году вы родились?» Школьник отвечает: «Я родился в 20… г.». Если спрашивают: «Когда произошло какое-либо событие?» - то отвечают: «В таком-то году, веке, тысячелетии».

Далее вводится понятие «линия времени» и учитель объясняет, что штрихами на «линии времени» нанесены века.

Пример. В «тетради для творческих заданий», разработанной Е. В. Саплиной и А. И. Саплиным, предлагаются следующие упражнения. [11 стр. 34-39]

1.Нарисуйте «ленту времени» и выполните задания:

- разделите её на 30 отрезков (каждый отрезок будет соответствовать веку);

- на последнем отрезке обозначьте год и век, в котором мы живём;

- отсчитайте по одному веку назад, отмечая их на «ленте времени» XIX, XVIII, XVII и т. д.;

- окончание счёта обозначьте цифрой 0;

- на оставшиеся отрезки нанесите обозначение веков до нашей эры.

2.Попробуйте приблизительно найти на «ленте времени» те годы, когда произошли следующие события;

- крещение Руси - 988 г.;

- Куликовская битва - 1380 г.;

- Бородинское сражение - 1812 г.;

- Марафонское сражение между греками и персами - 490 г. до нашей эры

3.Проверьте своё знание римских цифр, которыми обозначены века. Напишите их значение арабскими цифрами.

4.Напишите, к каким векам относятся перечисленные ниже годы, например: 1779 г. - XVIII век и т. п.

5.Перед вами «лента времени». Вырежьте фигурки разных людей (изображение фигурок даётся в тетради, что облегчает работу учителя и не искажает представлений детей о эпохе) и наклейте их на «ленту времени» в те отрезки, которые соответствуют времени их жизни.

2.2. Разработка сборника познавательных заданий по хронологии

Выбор преподавателем тех или иных методических приемов и средств обучения напрямую связан с возрастными особенностями школьников. Младшие школьники с трудом воспринимают протяженность событий, и их размещение во времени. Поэтому целесообразно начинать знакомство с хронологией, отталкиваясь от их личного опыта, от сегодняшней жизни, постепенно уходя вглубь веков. С этой целью, можно провести эмоционально-зрелищную презентацию главных свойств исторического времени: изобразить отрезок жизни ученика, отрезок жизни его родителей, отрезок жизни его дедушек и бабушек, поясняя хронологическую отдаленность и описывая свойства и изменения характерные для каждого отрезка. Это позволит продемонстрировать школьникам поступательность, последовательность, преемственность фактов истории.

При изучении хронологии необходимо обращать внимание на установление временных отношений между фактами. Система взаимосвязанных и соотнесенных друг с другом дат облегчает их осознанное запоминание. Этому способствуют задания по составлению хронологических комплексов, связывающих датированные факты в логические цепочки. Помогают изучению хронологии календари важнейших событий, хронологические и синхронистические таблицы с включением условных рисунков. Разнообразны задания, связанные с временной локализацией фактов. К ним относится составление тематических хронологических рядов комплексов, например, хроника событий, решение хронологических уравнений, различные приемы работы с хронологическими таблицами, задания на соотнесение, работа с историческими документами. Возможны задания, предусматривающие датирование исторических периодов, составление одним или несколькими учащимися синхронистической таблицы. Важно, чтобы задания требовали от учащихся не простого припоминания хронологии, а самостоятельного тематического их отбора.

Системная работа с датами и использование при их изучении занимательных заданий способствуют:

созданию мотивации для учебной деятельности и её результатам;

развитию наблюдательности, внимательности, аналитических навыков;

развитию у учащихся умений и навыков для систематизации материала;

развитию творческой активности на уроке.

При подготовке к уроку необходимо тщательно отобрать даты, которые должен запомнить ребёнок в процессе изучения нового материала. Даты необходимо выписывать на доску и по ходу изложения материала, фиксировать на них внимание детей. При закреплении даты необходимо использовать элементарные хронологические задачи различного типа.

Уяснению хронологии помогает использование» ленты времени» и выполнение специальных задач с ее использованием. Называется дата исторического события, а ученики определяют век этого события и отыскивают его место на ленте времени. Они вычисляют, сколько лет прошло от изучаемого события до наших дней, сколько лет прошло между двумя ближайшими событиями.

При наличии компьютерного оборудования возможно использование компьютерных программ по хронологии.

При объяснении нового материала основные и опорные даты должны быть зафиксированы на доске. Последовательные даты размещаются вертикальной колонкой, а синхронные записываются на одном горизонтальном уровне. Школьники же записывают даты в хронологические карточки или составляют хронологические таблицы.

Осознать длительность исторических периодов и выделить общее помогают синхронистические таблицы. Например, события истории в правление Екатерины II могут быть представлены в виде такой таблицы. На уроках истории каждая новая дата увязывается с хронологическими знаниями учащихся. Например, сколько лет прошло со времени какого-то события? Или сколько веков прошло? Находятся синхронные факты. Обязательные для запоминания даты необходимо повторять неоднократно при изучении нового материала. События Ливонской войны (1558—1583) и разгром Ливонского ордена позволяют вспомнить даты из истории этого ордена — разгром крестоносцев на Чудском озере в 1242 г.

При изучении истории ученики должны знать опорные, главные даты, чтобы уметь определить место во времени всех известных им исторических событий, даже не датированных в курсе истории. Для этого надо хорошо знать, что самое главное относится к тому или иному веку.

М.Т. Студеникин для осознанного запоминания рекомендует сначала запомнить век жизни и правления тех или иных исторических личностей. Так, к XVI в. относится правление Василия III, Ивана IV, Федора Ивановича «Блаженного». На рубеже веков правили Иван III (1462— 1505) и Борис Годунов (1598—1605). В XVI в. были присоединены Казанское и Астраханское ханства, Башкирия, введена опричнина и заповедные лета, началось присоединение Сибири (поход Ермака) и т.д. (5, стр. 125).

Можно использовать различные игровые моменты: ребусы, кроссворды, загадки, ассоциации, хронологическое лото, логические цепочки, игры «Поймай дату», «Четвёртый лишний» и др. Также можно проводить работу с хронологическими таблицами. В 4 классе на основе конкретных представлений об изучаемых исторических фактах, используя приём сравнения, учитель вырабатывает у учащихся представления о каждом историческом периоде, показывает, чем отличается один период в истории нашей Родины от другого.

Вместе с тем в 4 классе необходимо использовать специальные приёмы, развивающие представления ребят о времени, способствующие сознательному усвоению и запоминанию необходимых исторических дат.

Следуя известному дидактическому принципу - от известного к неизвестному, учитель формирует у ребят историко-временные представления, опираясь на близкие и понятные им представления о длительности и давности. Приступая к изучению истории в 4 классе, учитель знакомит учащихся с историческими источниками и указывает, сколько лет тому назад существовали упоминаемые в учебнике события.

Так у ребят впервые складывается представление о возможности человека заглянуть вглубь истории, о том, что исторические события находятся на различном «расстоянии» не только от сегодняшнего дня, но и друг от друга. В дальнейшем, когда ребята усвоят понятия «век» и «дата», целесообразно не только указывать дату изучаемого события, но и требовать обязательного определения того, сколько лет назад произошло данное событие, сколько лет отделяет вновь изучаемое событие от событий уже известных учащимся.

Одним из приёмов закрепления хронологии является установление связи между историческими событиями и основными этапами жизни исторических деятелей, участвовавших в этих событиях, в частности введение данных о возрасте исторических деятелей. Исторические деятели выступают у нас на уроках обычно либо лишёнными возрастной определённости, либо в некотором стабильном возрасте, зафиксированном в представлении учащихся чаще всего на основании портретов, помещённых в учебнике, на основании популярных исторических фильмов и т. п.

Полезны хронологические задачи, способствующие сознательному закреплению дат и раскрытию связей и закономерностей, например задача: о чём рассказывают даты 1497,1581, 1597, 1649?

Выполняя задания по хронологии, ученики к каждой дате подбирают соответствующее событие, вычисляют продолжительность событий, расставляют их в хронологической последовательности, определяют временные промежутки между ними, отдалённость от нашего времени. Основные даты ученики записывают в единую хронологическую таблицу в конце тетради. В процессе объяснения нового материала учитель записывает основные даты на доске. По сравнению с опорными, основные даты записывают более крупно и заключают в рамку.

Для понимания хронологии важно связывать каждую новую дату с предшествующей. По ходу объяснения учитель задаёт вопросы: Сколько лет прошло с …? Произошло это раньше или позже? На сколько лет? Когда это было? В какой хронологической последовательности мы поставим события…? Какое важное событие произошло в … году?

Для осознанного запоминания дат и событий их важно также связывать со временем правления конкретных лиц - князей, царей и императоров. Для этого учитель ставит ученикам вопросы: Во время чьего правления был построен…? Что построено раньше, а что позже, на сколько лет? В какие века?

В усвоении хронологии помогают различные игровые приёмы. Например, всем классом дети заранее изготовляют карточки в виде рыбок с датами. К ним прикрепляют скрепки, кладут в коробку и по очереди начинают «удить рыбу». «Поймав» дату, ученик рассказывает о связанном с ней событии.

Другим эффективным приёмом формирования хронологических знаний является работа с карточками, предназначенными для активного запоминания важных дат и событий. Используя данный прием, можно реализовать следующие учебные цели: во-первых, концентрируя внимание только на тех элементах, которые еще не усвоены, ученики прочно и надолго усваивают и запоминают хронологический материал; во-вторых, через различные способы и приемы экономится время урока, на проверку ранее изученного; в-третьих, происходит охват работой всех учеников класса; в-четвертых, работая индивидуально, в парах и группах ребята учатся самооценке и оценке своих товарищей; в-пятых, используя индивидуальный подход можно корректно указать конкретному ученику на пробелы в его знания.

Наглядно-образное обозначение времени является эффективным приёмом конкретизации исторических событий и одновременно помогает запечатлеть в памяти учащихся связанные с ними даты. Описание должно быть ярким, красочным, исторически достоверным. Учитель, работая над созданием наглядного образа времени, может предложить учащимся самостоятельно проиллюстрировать историческое событие на специальной хронологической карточке, на лицевой стороне которой изображена дата, а ан обратной рисунок (символическое изображение) события. Такие карточки успешно применяются в устных хронологических диктантах.

При запоминании хронологии можно использовать прием установления длительности событий. К примеру, зависимость русского государства от монголо-татар продолжалась 240 лет (1240-1480); Северная война длилась 21 год (1700-1721); крепостное право – более 250 лет (от окончательного утверждения в первой половине XVII века до отмены в 1861 г.).

Запоминанию помогает стихотворная форма изложения исторических событий, данных в четкой хронологической последовательности. Или загадки по истории в стихотворной форме, где нужно угадать событие по подсказкам-описаниям и назвать его дату.

Ученикам может быть дано задание разложить в хронологической последовательности карточки с различными событиями, расположить в хронологической последовательности учебные картины (например, «Ледовое побоище», «Куликовская битва», «Стояние на Угре», портрет Ивана Грозного ).

Как вариант задания, ученикам можно предложить «привязать» даты к фактам, именам, географическим названиям. Повторяемые даты и события целесообразно группировать вокруг основных тем курса. Может быть задание – назвать лишнюю дату из перечня предложенных дат. Все вышеперечисленные приемы и способы запоминания помогают ученикам знаниями хронологии. Для учителя же важно при выборе каких-либо приемов и средств изложения хронологических сведений на уроке придерживаться главного методического правила: этот выбор определяется характером исторического факта, его местом в истории и задачами установления его связей и отношений с другими фактами (1, с. 262.). Существует еще множество видов игр и заданий, которые могут быть использованы при изучении хронологии в школе и позволят сделать работу с датами творческой и увлекательной.

В рамках реализации практической части ВКР был составлен сборник познавательных заданий (Приложение А) . В сборнике заданий представлены различные задания по хронологии: на соотнесение дат и событий, задания на характеристику исторического события, занимательные задания на определение события по иллюстрации с указанием его даты, хронологические задачи и уравнения. Эти задания могут использоваться учителями начальной школы для контроля хронологических знаний младших школьников, как по отдельным темам курса- «Трудные времена на русской земле» и «Страницы истории 19 века», так и по всему курсу истории в начальной школе.

В методике и практике преподавания истории в начальной школе могут применяться различные приёмы формирования хронологических представлений. Данные приемы способствуют формированию как элементарных, так и более сложных навыков. Также необходимо облечь вышеизложенные способы в игровые формы. Сделать этот род занятий для детей ненавязчивым, интересным и увлекательным, используя разнообразные познавательные задания.

Заключение

Для успешного преподавания истории на уроках Окружающего мира учитель, опираясь на цели и задачи изучения хронологии, отбирает материалы и способы их подачи, ориентируясь на характер исторических фактов, а также возраст школьников; понимание исторического времени помогает ученикам ориентироваться в историческом времени, глубже понимать общую картину развития общества, усваивать важнейшие даты, события, временные категории; правильное сочетание приемов и средств изложения хронологического материала с упражнениями, играми, тестами помогают учащимся: эффективнее формировать хронологические знания и умения; глубже понимать, быстрее усваивать исторические факты и события; развивать свои умственные и познавательные способности; диагностировать качество своей подготовки по истории.

Опираясь на цель и задачи изучения хронологии в школе, учитель отбирает и группирует хронологический материал и выбирает способ его подачи. Нельзя упускать из вида и то, что выбор преподавателем тех или иных методических приемов и средств обучения напрямую связан с возрастными особенностями школьников. Кроме этого, для учителя важно при выборе каких-либо приемов и средств изложения хронологических сведений на уроке придерживаться главного методического правила: этот выбор определяется характером исторического факта, его местом в истории и задачами установления его связей и отношений с другими фактами.

Правильно выбранные приемы и средства изложения хронологических сведений, а также различные познавательные упражнения и задания, в совокупности эффективнее способствуют формированию хронологических знаний и умений младших школьников. Многие виды познавательных заданий помогают диагностировать качество подготовки учащихся по хронологии и использовать хронологический материал для более глубокого проникновения в суть исторических фактов и развития умственных способностей школьников.

Хронология имеет большое значение в исторической науке, и является вспомогательной исторической дисциплиной, изучающей системы летоисчисления и календари различных народов и государств. Для правильной и последовательной презентации хронологического материала в школе, важно понимать цель и задачи ее изучения: показать последовательность исторических событий и явлений, протяженность их во времени, подвести учеников к пониманию измерения времени и познакомить с системами летоисчисления.

Изучение хронологии в школе направленно на обеспечение в сознании учеников правильного отражения исторического времени, что помогает уяснить общую картину развития общества, осознать историю как закономерный процесс, развертывающийся во времени, которое необратимо; развитие их временных представлений; помощь в усвоении важнейших дат событий, временных категорий (год, век, тысячелетие, эра), чтобы, опираясь на них, уметь определить место во времени всех известных им исторических событий.

Понимание исторического времени помогает ученикам ориентироваться в историческом времени, глубже понимать общую картину развития общества, усваивать важнейшие даты, события, временные категории.

Использование познавательных заданий и упражнений при изучении хронологии помогает учащимся:

эффективнее формировать хронологические знания и умения;

глубже понимать, быстрее усваивать исторические факты и события;

развивать свои умственные и познавательные способности;

Практическая значимость данной работы заключается в том, что изучение хронологии с применением познавательных заданий способствует развитию интереса младших школьников к истории, повышению мотивации учебной деятельности и раскрытию индивидуальных способностей школьников, развитию наблюдательности, внимательности, аналитических навыков, творческой активности на уроках.

Нужно систематически и непрерывно проводить работу по формированию хронологических представлений. В методике и практике преподавания дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе могут применяться различные приёмы формирования хронологических представлений. И немаловажная роль в этом вопросе отводится познавательным заданиям. Изучение хронологии способствует формированию у учащихся потребности локализовать во времени исторические факты, устанавливать между ними временные отношения, искать их. Это формирует у учащихся понимание исторического времени, вырабатывает способность мыслить историческими периодами, опираться в мышлении на исторические знания. Всё это определяет содержание и методику изучения хронологических знаний в школьных курсах истории.

Опираясь на цель и задачи изучения хронологии в школе, учитель отбирает и группирует хронологический материал и выбирает способ его подачи. Нельзя упускать из вида и то, что выбор преподавателем тех или иных методических приемов и средств обучения напрямую связан с возрастными особенностями школьников. Так же многие виды упражнений и познавательных заданий помогают диагностировать качество подготовки учащихся по хронологии и использовать хронологический материал для более глубокого проникновения в суть исторических фактов и развития умственных способностей школьников.

Список использованной литературы и источников

Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: методическое пособие для учителей. 1-4 классы. / Н. Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2004.-105с.

Методические пояснения к курсу «Мы и окружающий мир»: методическое пособие для учителей. 4 класс / Н. Я. Дмитриева [и др.]; под редакцией Дмитриевой. - Самара: Корпорация «Фёдоров», М.: Издательство «Учебная литература», 2004. -184с.

Методика изучения окружающего мира в начальных классах: учебное пособие для студентов факультетов педагогики и методики начального образования педвузов. / А. В. Миронов [и др.]; под ред. А. В. Миронова. - М.: Педагогическое общество России, 2002. -231с.

Середина, Т. Ю. Из опыта проведения интегрированных уроков в 4 кл. / Т. Ю. Середина // Начальная школа + до и после: научно-методический журнал. - 2005. - №12. - С.15-17.

Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2004. – 240 с.

Шамилёва, И. А. Проблема вариативности изучения окружающего мира в начальной школе: региональный аспект / И. А. Шамилёва // Начальная школа + до и после: научно-методический журнал. - 2006. - №1 - С.33

Линденберг К. Обучение истории. М.: Парсифаль, Русское слово, 1997. С. 12.

Вяземский Е.Е. Стрелова О.Ю. и др. Историческое образование в современной России: Справочно-методическое пособие для учителей / М., 1997–2002. с. 125–131

Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. Теория и методика преподавания истории. - М.: Гуманит.издат. центр ВЛАДОС, 2003

Вагин, А.А. Методика обучения истории в школе. - Москва,2004. - 235 с

Вяземский,Е,Е., Стрелова, О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. Основы профессионального мастерства. - Москва, 2004.- 14 с.

Д.Н. Никифоров. Наглядность в преподавании истории. - Москва,2000. – 147 с.

Линко Г.М. Петрова Е.В. «Работа с хронологией в школе» Пособие для учителей. С-П., 2000.

Горбацевич Н.П. Методические рекомендации по работе с детьми, имеющими стойкие проблемы в изучении истории. Пермь.,ПКИПКРО, 2007.

Короткова М.В.,Студеникин М.Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях .М.2000.

Попова Н.В. Формирование естественно-научных понятий у младших школьников/ Начальная школа: научно-методический журнал.2006.№7.

« Методы и приёмы формирования хронологических представлений младших школьников» [электронный ресурс] Режим доступа: https://docus.me/ (дата обращения 22.05.20200)

«Приёмы изучения хронологических событий в начальной школе» [ электронный ресурс]- Режим доступа : https://www.bibliofond.ru/ ( дата обращения 06.06.2020)

Статья по истории « Специфика приёмов изучения хронологии на уроках истории» [ электронный ресурс] Режим доступа: https://nsportal.ru/(дата обращения 31.05.2020)

«Специфика приемов изучения хронологии» [электронный ресурс] Режим доступа: https://infourok.ru/. (дата обращения10.06.2020)

« Хронология и приёмы её изучения» [электронный ресурс] Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/ ( дата обращения 02.06.2020)

« Специфика приёмов изучения хронологии в школе [ электронный ресурс]- Режим доступа: https://infourok.ru/( дата обращения 19.05.2020)

« Актуальные вопросы педагогики и методики начального образования» [электронный ресурс]- Режим доступа: https://scienceforum.ru/ (дата обращения 02.06.2020)

« Проблемы по изучению хронологии на уроках истории»[ электронный ресурс] Режим доступа: http://www2.bigpi.biysk.ru/ ( дата обращения 31.05.2020)

« Приемы изучения хронологии на уроках истории.» [электронный ресурс] Режим доступа: http://nsportal.ru/(дата обращения: 27.05.2020.)

К. Линденберг. Обучение истории / Кристоф Линденберг; Пер. с нем. под ред. [и с предисл. Н. Н. Трухиной]. - М. : Парсифаль : Рус. слово, 1997.

Приложение А

Министерство образования Новосибирской области

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж №2»

Сборник познавательных заданий

для контроля хронологических знаний младших школьников

Составитель: Зайцева Татьяна Геннадьевна

Новосибирск, 2020

В данном сборнике представлены разнообразные задания по хронологии. Сборник познавательных заданий составлен в помощь учителю начальной школы и предназначен для проведения контроля хронологических знаний младших школьников по Окружающему миру (предметная область «Обществознание»). В сборнике приводится ряд познавательных заданий, как по отдельным темам курса, так и заданий, охватывающих несколько значительных периодов в истории России.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….3

Особенности формирования хронологических представлений младших школьников………………………………………………………………………….5

Заключение…………………………………………………………………………10

Список источников…………………………………………………………………11

Приложения…………………………………………………………………………12

Введение

Актуальность данного сборника заключается в том, что знания, приобретенные в начальных классах по хронологии незначительны. Поэтому встает вопрос о необходимости включения познавательных заданий для формирования хронологических представлений у младших школьников. В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического потенциала в целом через использование познавательных заданий, которые позволяют сделать интересными и увлекательными работу учащихся с датами. Положительной стороной познавательных заданий является то, что они способствуют использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс.

Методисты давно обращали внимание на проблему изучения хронологии и связывали её с наглядными средствами обучения. Так, А.А. Вагин наметил основные средства наглядности в работе с хронологией: ленты времени, хронологические ряды таблицы различного типа. П.В. Гора выделил основные приемы работы с хронологией – составление лент времени и линий времени, простое и образное обозначение даты, составление календарей событий, составление хронологических и синхронистических таблиц. Г.И. Годер создал систему работы с хронологическими датами на материала курса истории древнего мира. Его система основана на заданиях и упражнениях по ленте времени. Современные методисты О.Ю. Стрелова и Е.Е.Вяземский предлагают использовать тесты для изучения хронологии.

Практическая значимость сборника заключается в том, что задания могут быть использованы на уроках Окружающего мира (предметная область «Обществознание») учителями начальной школы.

Особенности формирования хронологических представлений у младших школьников

Выбор преподавателем тех или иных методических приемов и средств обучения напрямую связан с возрастными особенностями школьников. Младшие школьники с трудом воспринимают протяженность событий, и их размещение во времени. Поэтому целесообразно начинать знакомство с хронологией, отталкиваясь от их личного опыта, от сегодняшней жизни, постепенно уходя вглубь веков. С этой целью, можно провести эмоционально-зрелищную презентацию главных свойств исторического времени: изобразить отрезок жизни ученика, отрезок жизни его родителей, отрезок жизни его дедушек и бабушек, поясняя хронологическую отдаленность и описывая свойства и изменения характерные для каждого отрезка. Это позволит продемонстрировать школьникам поступательность, последовательность, преемственность фактов истории.

При изучении хронологии необходимо обращать внимание на установление временных отношений между фактами. Система взаимосвязанных и соотнесенных друг с другом дат облегчает их осознанное запоминание. Этому способствуют задания по составлению хронологических комплексов, связывающих датированные факты в логические цепочки. Помогают изучению хронологии календари важнейших событий, хронологические и синхронистические таблицы с включением условных рисунков. Разнообразны задания, связанные с временной локализацией фактов. К ним относится составление тематических хронологических рядов комплексов, например, хроника событий, решение хронологических уравнений, различные приемы работы с хронологическими таблицами, задания на соотнесение, работа с историческими документами. Возможны задания, предусматривающие датирование исторических периодов, составление одним или несколькими учащимися синхронистической таблицы.

Важно, чтобы задания требовали от учащихся не простого припоминания хронологии, а самостоятельного тематического их отбора.

Системная работа с датами и использование при их изучении занимательных заданий способствуют:

созданию мотивации для учебной деятельности и её результатам;

развитию наблюдательности, внимательности, аналитических навыков;

развитию у учащихся умений и навыков для систематизации материала;

развитию творческой активности на уроке.

При подготовке к уроку необходимо тщательно отобрать даты, которые должен запомнить ребёнок в процессе изучения нового материала. Даты необходимо выписывать на доску и по ходу изложения материала, фиксировать на них внимание детей. При закреплении даты необходимо использовать элементарные хронологические задачи различного типа. «Лента времени» - эффективный приём, который можно использовать на различных этапах урока. Можно использовать различные игровые моменты: ребусы, кроссворды, загадки, ассоциации, хронологическое лото, логические цепочки, игры «Поймай дату», «Четвёртый лишний» и др. Также можно проводить работу с хронологическими таблицами. В 4 классе на основе конкретных представлений об изучаемых исторических фактах, используя приём сравнения, учитель вырабатывает у учащихся представления о каждом историческом периоде, показывает, чем отличается один период в истории нашей Родины от другого.

Одним из приёмов закрепления хронологии является установление связи между историческими событиями и основными этапами жизни исторических деятелей, участвовавших в этих событиях, в частности введение данных о возрасте исторических деятелей. Исторические деятели выступают у нас на уроках обычно либо лишёнными возрастной определённости, либо в некотором стабильном возрасте, зафиксированном в представлении учащихся чаще всего на основании портретов, помещённых в учебнике, на основании популярных исторических фильмов и т. п.

Выполняя задания по хронологии, ученики к каждой дате подбирают соответствующее событие, вычисляют продолжительность событий, расставляют их в хронологической последовательности, определяют временные промежутки между ними, отдалённость от нашего времени. Основные даты ученики записывают в единую хронологическую таблицу в конце тетради. В процессе объяснения нового материала учитель записывает основные даты на доске. По сравнению с опорными, основные даты записывают более крупно и заключают в рамку.

Для понимания хронологии важно связывать каждую новую дату с предшествующей. По ходу объяснения учитель задаёт вопросы: Сколько лет прошло с …? Произошло это раньше или позже? На сколько лет? Когда это было? В какой хронологической последовательности мы поставим события…? Какое важное событие произошло в … году?

Для осознанного запоминания дат и событий их важно также связывать со временем правления конкретных лиц - князей, царей и императоров. Для этого учитель ставит ученикам вопросы: Во время чьего правления был построен…? Что построено раньше, а что позже, на сколько лет? В какие века?

В усвоении хронологии помогают различные игровые приёмы. Например, всем классом дети заранее изготовляют карточки в виде рыбок с датами. К ним прикрепляют скрепки, кладут в коробку и по очереди начинают «удить рыбу». «Поймав» дату, ученик рассказывает о связанном с ней событии.

Другим эффективным приёмом формирования хронологических знаний является работа с карточками, предназначенными для активного запоминания важных дат и событий. Используя данный прием, можно реализовать следующие учебные цели: во-первых, концентрируя внимание только на тех элементах, которые еще не усвоены, ученики прочно и надолго усваивают и запоминают хронологический материал; во-вторых, через различные способы и приемы экономится время урока, на проверку ранее изученного; в-третьих, происходит охват работой всех учеников класса; в-четвертых, работая индивидуально, в парах и группах ребята учатся самооценке и оценке своих товарищей; в-пятых, используя индивидуальный подход можно корректно указать конкретному ученику на пробелы в его знания.

Наглядно-образное обозначение времени является эффективным приёмом конкретизации исторических событий и одновременно помогает запечатлеть в памяти учащихся связанные с ними даты. Описание должно быть ярким, красочным, исторически достоверным. Учитель, работая над созданием наглядного образа времени, может предложить учащимся самостоятельно проиллюстрировать историческое событие на специальной хронологической карточке, на лицевой стороне которой изображена дата, а ан обратной рисунок (символическое изображение) события. Такие карточки успешно применяются в устных хронологических диктантах.

В сборнике заданий представлены различные задания на соотнесение дат и событий (Приложение 1), задания на характеристику исторического события (Приложение 2), задания на соотнесение событий с исторической личностью (Приложение 3), занимательные задания на определение события по иллюстрации с указанием его даты ( Приложение 4), хронологические задачи и уравнения ( Приложение 5, Приложение 6).

В методике и практике преподавания истории в начальной школе могут применяться различные приёмы формирования хронологических представлений. Данные приемы способствуют формированию как элементарных, так и более сложных навыков. Также необходимо облечь вышеизложенные способы в игровые формы. Сделать этот род занятий для детей ненавязчивым, интересным и увлекательным, используя разнообразные познавательные задания.

Заключение

Для правильной и последовательной презентации хронологического материала в школе, важно понимать цель и задачи ее изучения: показать последовательность исторических событий и явлений, протяженность их во времени, подвести учеников к пониманию измерения времени и познакомить с системами летоисчисления. Изучение хронологии в школе направленно на обеспечение в сознании учеников правильного отражения исторического времени, что помогает уяснить общую картину развития общества, осознать историю как закономерный процесс, развертывающийся во времени, которое необратимо; развитие их временных представлений; помощь в усвоении важнейших дат событий, временных категорий (год, век, тысячелетие, эра), чтобы, опираясь на них, уметь определить место во времени всех известных им исторических событий.

Понимание исторического времени помогает ученикам ориентироваться в историческом времени, глубже понимать общую картину развития общества, усваивать важнейшие даты, события, временные категории.

Использование познавательных заданий и упражнений при изучении хронологии помогает учащимся:

эффективнее формировать хронологические знания и умения;

глубже понимать, быстрее усваивать исторические факты и события;

развивать свои умственные и познавательные способности;

Нужно систематически и непрерывно проводить работу по формированию хронологических представлений. В методике и практике преподавания дисциплины «Окружающий мир» в начальной школе могут применяться различные приёмы формирования хронологических представлений. И немаловажная роль в этом вопросе отводится познавательным заданиям.

10

Список источников

« Методы и приёмы формирования хронологических представлений младших школьников» [электронный ресурс] Режим доступа: https://docus.me/ (дата обращения 22.05.20200)

«Приёмы изучения хронологических событий в начальной школе»[ электронный ресурс]- Режим доступа : https://www.bibliofond.ru/

Статья по истории « Специфика приёмов изучения хронологии на уроках истории» [ электронный ресурс] Режим доступа: https://nsportal.ru/(дата обращения 31.05.2020)

« Хронология и приёмы её изучения» [электронный ресурс] Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/ ( дата обращения 02.06.2020)

« Специфика приёмов изучения хронологии в школе [ электронный ресурс]- Режим доступа: https://infourok.ru/ ( дата обращения 19.05.2020)

« Актуальные вопросы педагогики и методики начального образования» [электронный ресурс]- Режим доступа: https://scienceforum.ru/ (дата обращения 02.06.2020)

« Проблемы по изучению хронологии на уроках истории»[ электронный ресурс] Режим доступа: http://www2.bigpi.biysk.ru/

Приложение 1

Задание 1. На соотнесение дат и событий.

Цель: определение последовательности исторических событий, соотнесение событий с веком.

Задание: заполни таблицу, верно указав год и век, когда оно произошло.

Вариант 1. Соотнеси дату и событие правильно заполнив таблицу и указав век.

| Дата | Событие | Век |

| 1917г. | Бородинское сражение |

|

| 1612г. | Битва на Куликовом Поле |

|

| 1812г. | Ледовое побоище |

|

| 1242г. | Октябрьская революция |

|

| 1961г. | Освобождение Москвы от поляков народным ополчением Мининым и Пожарском |

|

| 1380г. | Вступление России в Первую мировую войну |

|

| 1914г. | Космический полёт Ю.А.Гагарина |

|

Вариант 2. Восстанови правильную хронологию событий, составив таблицу

Задание: соотнеси дату и событие, заполнив события и даты в хронологической последовательности. Начиная с самого раннего.

Ученики по событию должны определить дату и записать в таблицу в хронологическом порядке.

| Событие | Дата |

| Отечественная война |

|

| Куликовская битва |

|

| Великая Отечественная война |

|

| Отмена крепостного права |

|

| Образование СССР |

|

| Первый полёт человека в космос |

|

| Крещение Руси |

|

Приложение 2

По местам сражений

Задание на проверку хронологических знаний учащихся по теме «Трудные времена на русской земле»

Цель: контроль усвоения исторических событий по теме.

Задание: Прочитай четверостишье и назови событие, указав его дату. Дай краткое описание этого события по указанному ниже плану.

Черной тучей конница Мамая

Затянула весь край степной,

Но, ее удары принимая,

Выстроились русичи стеной.

Сражение____________________________

Где_________________________________

Когда_______________________________

С кем_______________________________

Возглавил русское войско_____________________

На берега большой реки

Высадились грозные полки.

Русские дружины в бой пошли,

Не дождались шведов корабли.

Сражение________________________

Где______________________________

Когда____________________________

С кем____________________________

Возглавил войско__________________________

По льду летели с лязгом, с громом,

К мохнатым гривам наклоняясь,

И первым на коне огромном

В немецкий строй врубился князь.

Сражение__________________________

Где________________________________

Когда______________________________

С кем______________________________

Возглавил войско_____________________________

Приложение 3

Великие люди России