Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7»

«Формирование основ естественнонаучной грамотности младших школьников на уроках окружающего мира в рамках реализации ФГОС НОО»

Выступление по теме самообразования

на методическом объединении

учителя начальных классов

Голодниковой Елены Константиновны

г. Кемерово

2023 г.

Актуальным сегодня становится повышение качества образования, использование методов и методических приемов, которые сформируют у школьников навыки самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения.

Но собственная исследовательская практика ребёнка, постановка опытов и экспериментов, бесспорно, - одна из самых эффективных.

Для достижения поставленных целей занятия должны стимулировать у учащихся самостоятельное мышление, побуждать к высказыванию предположений, помогать им в поиске объяснений, в формулировке выводов и в применении полученных знаний.

Формирование базовых способов действий, которые закладывают основу естественнонаучной грамотности.

Развитие способности использовать естественнонаучные знания для решения реальных жизненных проблем

Такие ценностные ориентиры понятны и гуманны.

Естественнонаучная грамотность является одной из составляющих функциональной грамотности.

По определению А. А. Леонтьева: «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений»

Естественнонаучная грамотность - это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями.

Для обеспечения эффективности формирования естественнонаучной грамотности я применяю такие методы и приемы обучения (а именно - самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе мыслительной и практической деятельности), которые побуждают учащихся к активной самостоятельной исследовательской деятельности в процессе овладения учебным материалом.

Дети приобретают знания о природе на основе собственных исследований, применяют исследовательские умения.

В процессе обучения у детей развиваются личностные качества - любознательность, креативность, честность, настойчивость, ответственность, необходимые для научной деятельности.

Поэтому предмет «Окружающий мир» - это действенный инструмент познания мира, позволяющий применять полученные знания в реальной ситуации.

Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в подготовке школьников :

•Дефицит не просто знаний, а знаний типа “know how” – «знаю как»;

•формулировать вопросы;

•обосновывать, доказывать;

•использовать простейшие приемы исследования;

•строить развернутые высказывания;

•устанавливать надежность информации;

•сотрудничать.

Всему этому можно и нужно учить! Моя практика нацелена на формирование именно этих умений у детей начальных классов.

Проблемы, связанные с низкой мотивацией к обучению в области естествознания:

учащиеся испытывают затруднения с переносом даже элементарных знаний в новые ситуации;

учащиеся испытывают затруднения, когда им предлагается кратко описать способ исследования данного вопроса или предложить экспериментальный способ проверки гипотезы;

многие ответы учащихся, когда в задании предлагается дать объяснение или обоснование, создают впечатление, что школьники просто не готовы и не умеют прилагать серьезные умственные усилия для более или менее серьезного анализа явления. Они предпочитают давать ответ быстро, спонтанно, но чаще всего неправильно.

Актуальность и описание основных направлений

Для обеспечения эффективности формирования естественнонаучной грамотности я применяю методы и приемы активного обучения.

В связи с этим мои методы и приёмы направлены не на изложение готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.

Дети приобретают знания о природе на основе собственных исследований, применяют исследовательские умения. В процессе обучения у детей развиваются личностные качества (любознательность, креативность, честность, настойчивость, ответственность), необходимые для научной деятельности.

| Методы и приёмы, которые использую в своей работе | Описание | Применение | Ожидаемые результаты |

| Метод проблемного обучения | Метод, в ходе которого подача нового материала происходит через создание проблемной ситуации. | На этапе получения новых знаний Приложение 1 | В результате диалога дети самостоятельно формулируют проблему в форме проблемного вопроса |

| Метод «Карусель» | Ученики работают в небольших группах в поисках ответа на конкретно поставленный вопрос. | На этапе получения новых знаний, на этапе закрепления полученных знаний | Ученики формируют свои собственные ответы на вопросы, опираясь на идеи других групп |

| Моделирование | Исследование объектов, процессов или явлений путём построения и изучения моделей для определения или уточнения характеристик оригинала. | При выполнении домашнего задания | При работе с моделями обучающиеся учатся работать с информацией, извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, информационная модель), представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, преобразовывать информацию из одного вида в другой, выбирать наиболее удобный вид. |

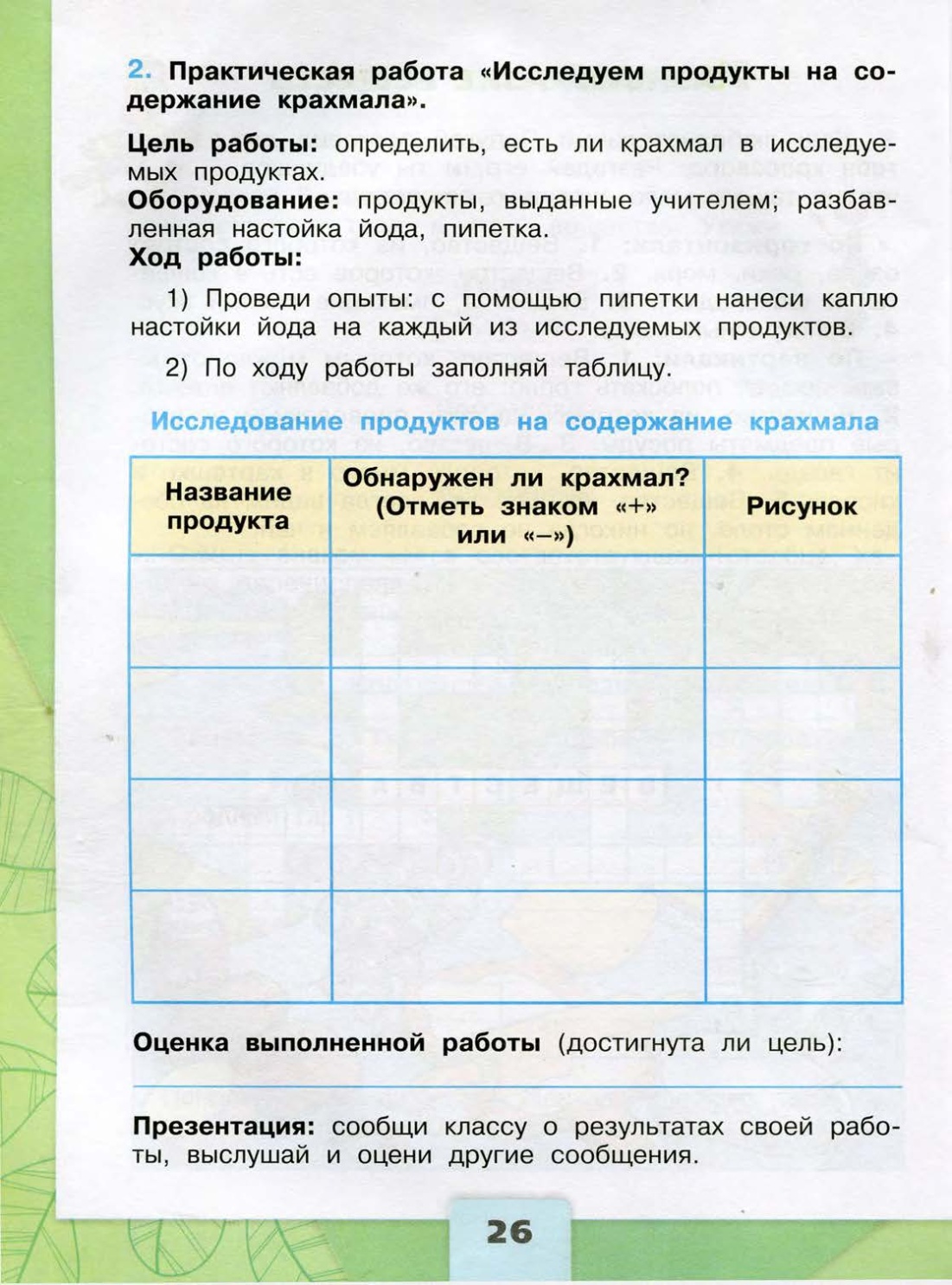

| Метод исследовательской деятельности в (опыты, эксперименты) | Это такая деятельность, в процессе которой учениками осуществляется самостоятельный поиск и анализ информации, приобретаются новые знания и формируются умения, которые он применяет на практике. | На любом этапе урока Приложение 2 | Учащиеся работают с информацией, интерпретируют данные, проводят наблюдения, строят на их основе гипотезы, делают выводы и заключения, проверяют предположения |

| Приём “Корзина идей” | Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся | На этапе актуализации | позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. |

| Приём “Да-нетка”. | Учитель загадывает объект. Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может ответить только словами: "да", "нет", "и да, и нет". | При проверке домашнего задания и при закреплении изученного Приложение 3 | Формирует следующие универсальные учебные действия: умение связывать разрозненные факты в единую картину; умение систематизировать уже имеющуюся информацию; умение слушать и слышать друг друга. |

| Приём “Лови ошибку” | Универсальный приём, активизирующий внимание учащихся. Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок | При актуализации знаний | Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем классом. |

| Метод проектов | метод проектов, который ориентирован не только на интеграцию фактических знаний, но и на их применение и приобретение новых знаний.

| На этапе обобщения большой изученной темы | Формируется способность применять полученные в школе умения и знания в жизненных ситуациях |

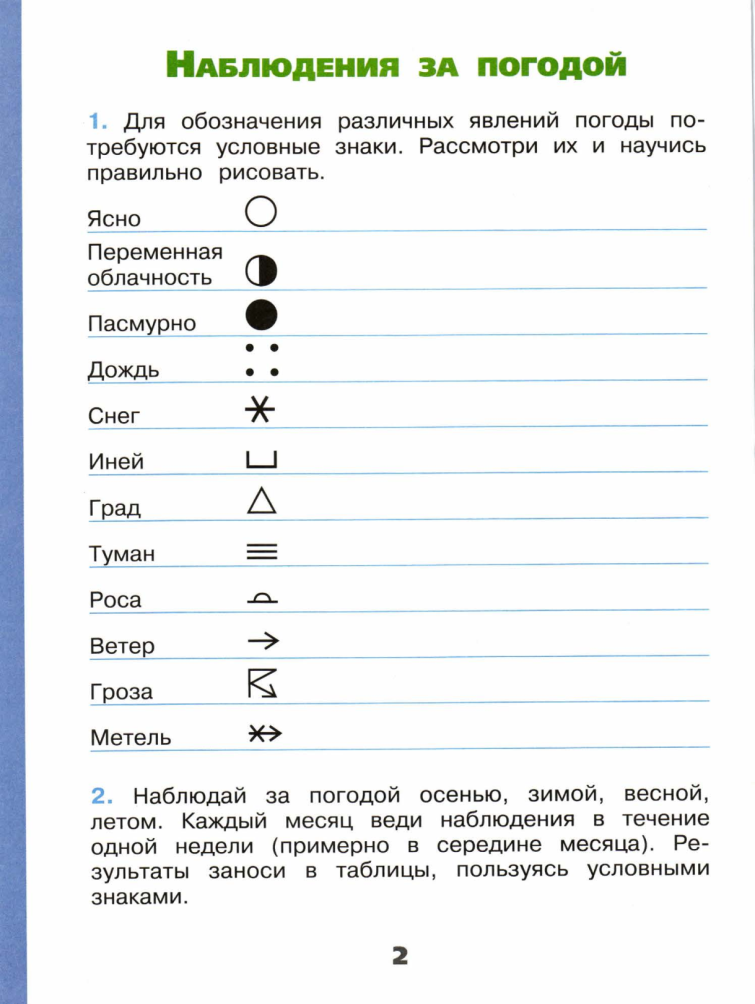

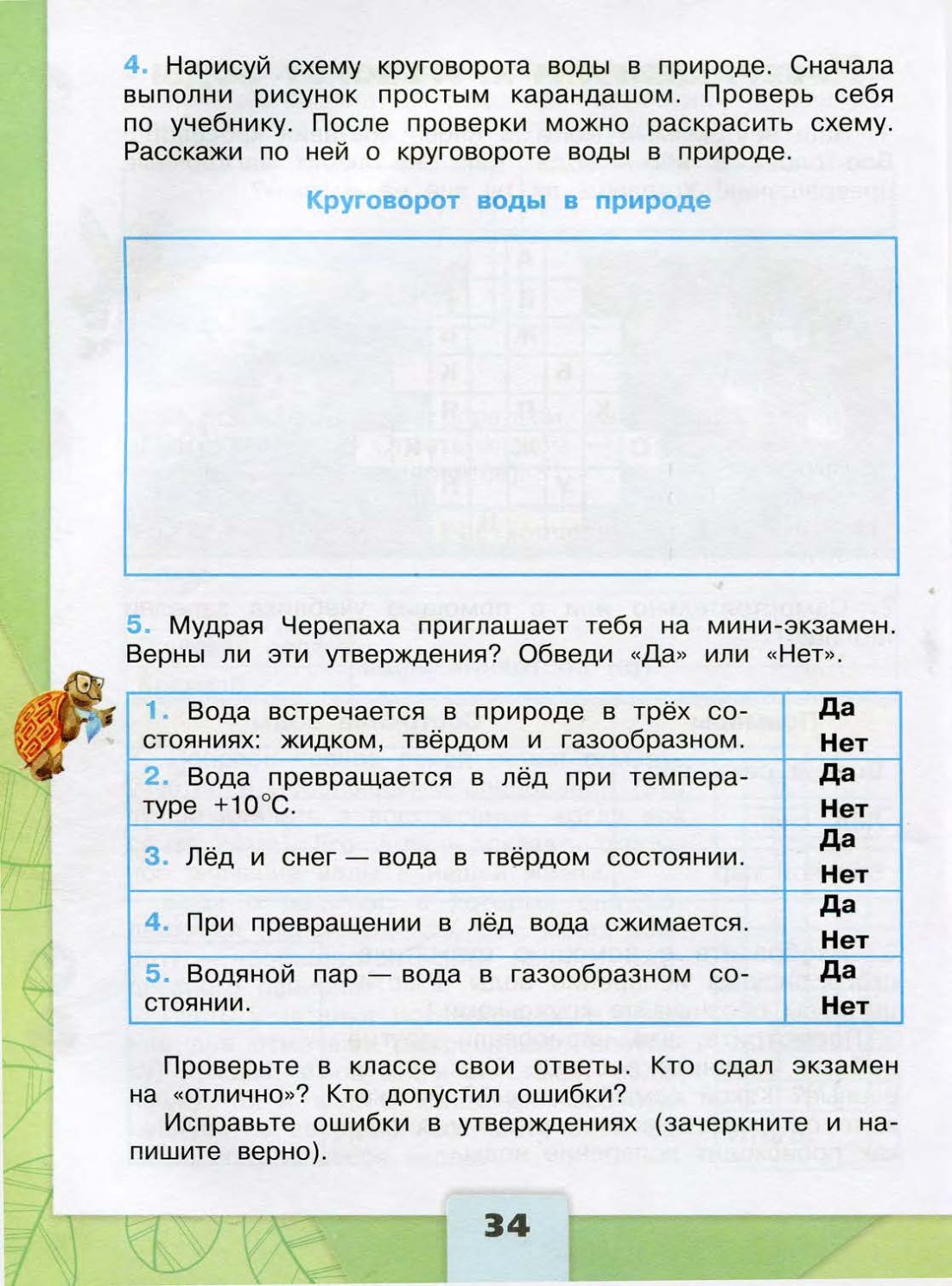

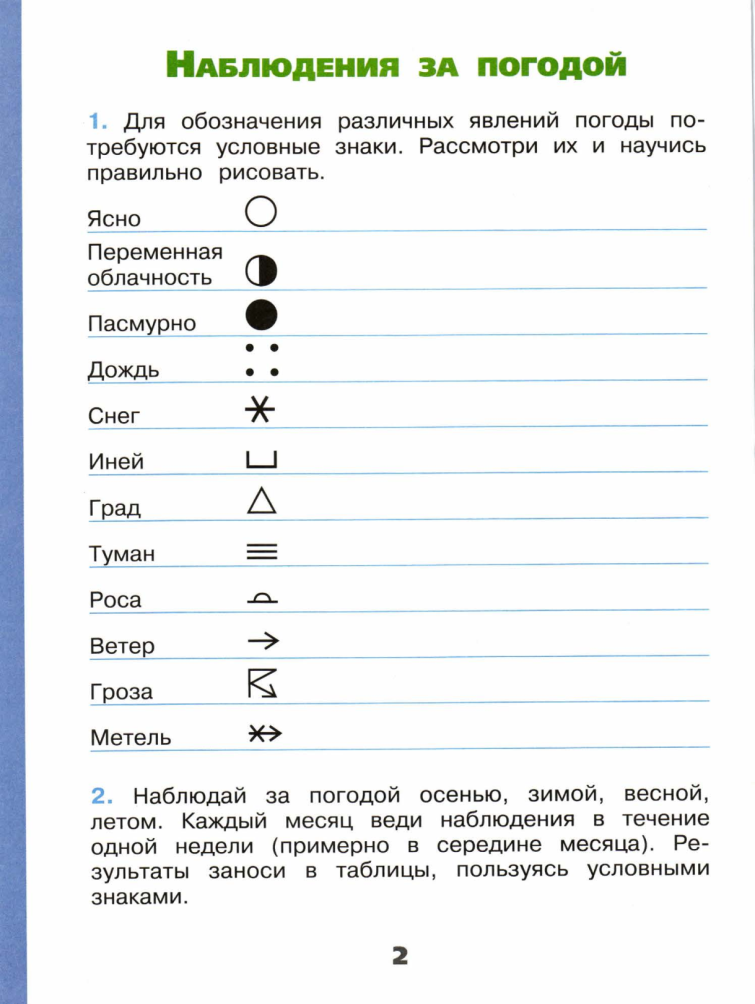

| Наблюдение | Это один из основных естественнонаучных методов познания мира в начальной школе. | На любом этапе урока Приложение 4 | Проводятся систематические наблюдения учащихся за сезонными изменениями в жизни природы и человека и результаты вносятся в «Научный дневник» |

Таким образом, использование методов и приемов активного обучения на уроках окружающего мира создаёт необходимые условия для развития умений обучающихся самостоятельно мыслить, анализировать, отбирать материал, ориентироваться в новой ситуации, находить способы деятельности для решения практических задач в жизненном пространстве, что способствует формированию компетентности естественнонаучной грамотности школьников.

Факторы, влияющие на достижение результатов.

| Факторы | Что делаю для достижения? |

| Связь с жизнью | Даю детям нетипичные задания, в которых предлагаю рассмотреть некоторые проблемы из реальной жизни. |

| Творческий подход | Даю такие задания, в которых дети, оказавшись в незнакомой ситуации, вынуждены искать новое решение или необычный способ действия, т.е. задания, требующие творческой активности. |

| Работать с информацией, представленной в иной нетекстовой форме, проводить наблюдения | Подбираю задания, требующие «раскодирования» информации, т. е таблицы, схемы, графики, диаграммы. Необходимо продемонстрировать умение их анализировать и делать выводы. |

| Интерпретировать данные, делать выводы и заключения | Даю задания, которые можно интерпретировать по-разному. Необходимо продемонстрировать умение быть доказательным |

| Проверять предположения | Даю заведомо неверные заключения. Детям необходимо опровергнуть их, доказывая свою точку зрения. |

Задача формирования естественнонаучной грамотности и достижения образовательных результатов предъявляет определенные требования к содержанию учебной деятельности на уроке и необходимым компетенциям учителя. Учитель должен:

иметь естественно-научные знания и способы исследовательской деятельности в природе и с природными объектами и материалами;

обладать методическими умениями планировать, отбирать учебный материал по естествознанию с региональным компонентом;

конструировать учебно-познавательные и учебно-практические развивающие задания, в том числе, на краеведческом материале;

быть готовым к организации проектной и исследовательской деятельности и различным формам занятий по естествознанию;

быть готовым к применению инновационных (в том числе цифровых) технологий обучения;

иметь способность организовать учебную работу младших школьников с учётом их реальных возможностей и возрастных особенностей познавательной деятельности;

иметь опыт эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и человеку

А какими компетенциями должен обладать ученик? Чему действительно важно научиться младшим школьникам, чтобы быть успешными ? Какими научными понятиями овладеть , чтобы понять закономерности окружающего мира?

Наблюдать (видеть, а не только смотреть);

Анализировать свои наблюдения;

Читать и понимать информационный текст;

Пользоваться таблицами, графиками, диаграммами, картосхемами.

Дидактическими средствами предмета «Окружающий мир» обеспечивается дидактическое единство усвоения знаний и развития познавательной активности обучаемых с учетом их индивидуальных способностей, решается проблема интеллектуальной готовности детей к познавательной деятельности в начальной школе, важным показателем сформированности которой является развитие самостоятельности с элементами творчества (при этом творчество выступает высшей формой проявления самостоятельности). Перечень используемых мной методических материалов представлен ниже:

1. А. А. Плешаков. Рабочая тетрадь. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР .

2. Т.М. Смирнова Рабочая тетрадь по подготовке к ВПР

3. Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1/ Ковалёва Г.С., Пентин А.Ю., Никишова Е.А., Никифоров Г.Г., под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. - М.; СПб.: Просвещение, 2020. – 95 с.

4. Ковалева, Заграничная, Пентин: Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Учебное пособие

5. Савенков А. И. Я – исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. – 2-ое изд., исправл. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2005

Вывод:

Уроки, дающие возможность не только получить знания, но и высказать предположения и проверить их посредством небольших экспериментов, обсудить друг с другом и сделать выводы-все это находит живой отклик у учащихся начальных классов!

Получение на ранних этапах обучения положительного учебного опыта особенно благотворно сказывается на развитии мотивации и интереса к занятиям, на получении опытным путем навыков научного мышления и формировании естественнонаучных компетенций.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1.

Например: при изучении темы «Температура воздуха» можно предложить учащимся небольшую информацию в форме сказки: «Жил был старый тролль, и всегда ему было холодно на земле. И однажды тролль решил: «Заберусь-ка я на гору и погреюсь». Ползет тролль по горе - холодно, но ничего вот поднимусь повыше и согреюсь, думает он, ведь чем ближе к Солнцу, те должно быть теплее. Так он думал, полз, пока не замерз». У детей возникает мысль – противоречие: как же так, если чем ближе к солнцу, то должно быть теплее, то почему же замерз тролль? В результате диалога в форме дискуссии, дети самостоятельно формулируют проблему в форме проблемного вопроса: «Так ли это, чем ближе к солнцу, тем теплее?».

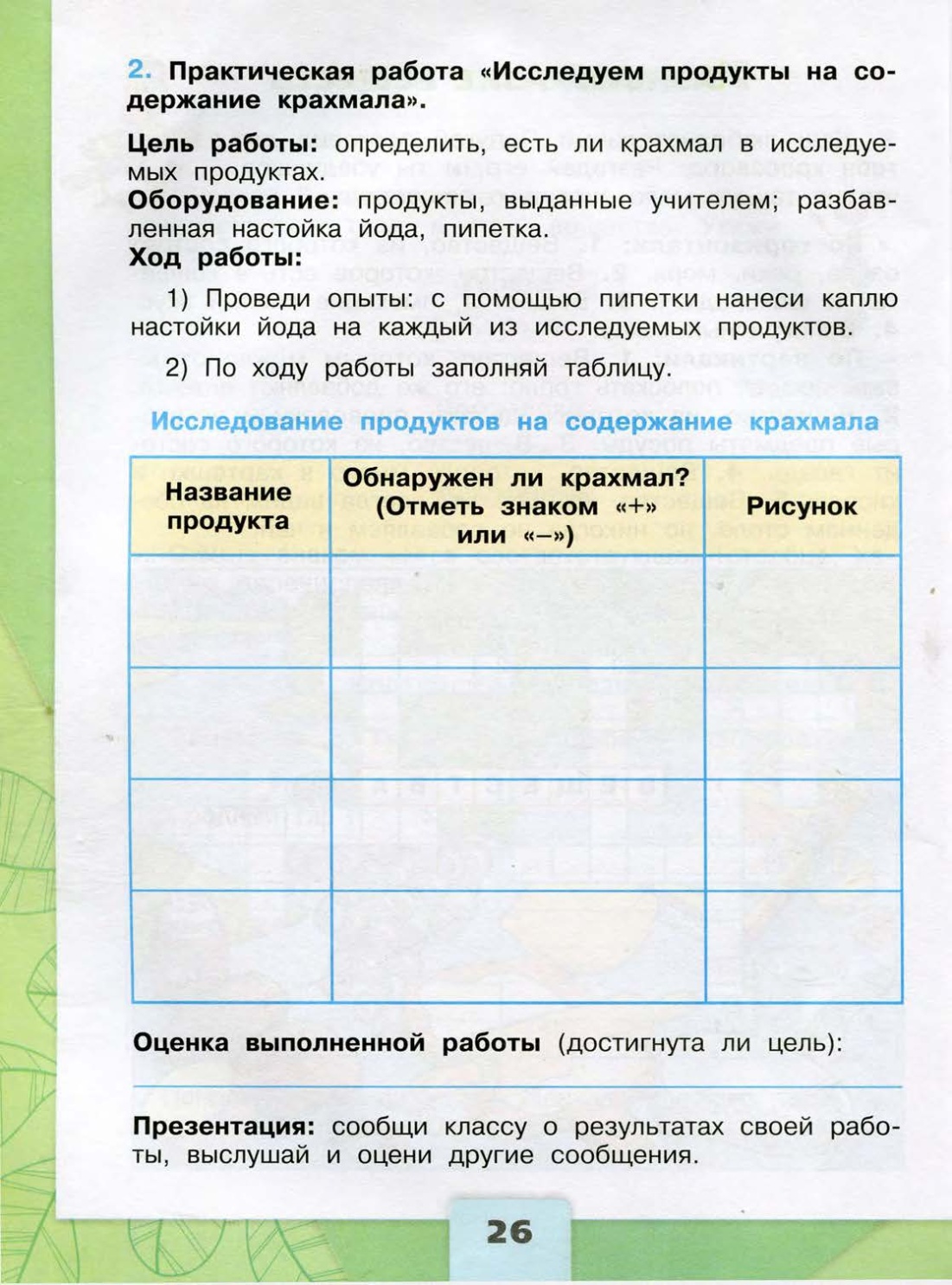

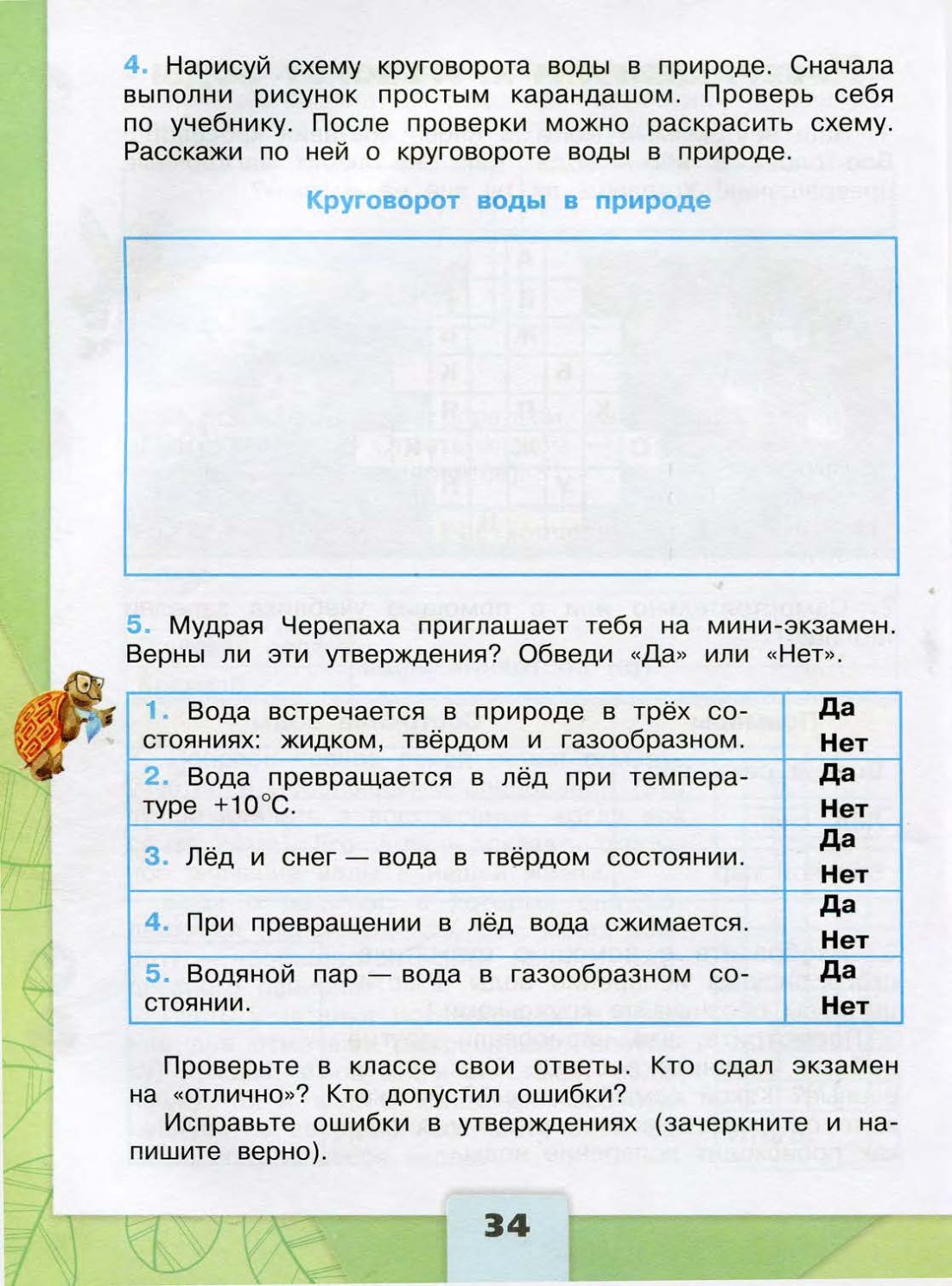

Приложение №2.

Приложение № 3

Приложение № 4

Используемая литература

Тимофеева Л.Л. Овладение методами познания природных явлений как важная составляющая естественнонаучной функциональной грамотности младшего школьника // Начальное образование. 2020. № 3-4.

Естественнонаучная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1/ Ковалёва Г.С., Пентин А.Ю., Никишова Е.А., Никифоров Г.Г., под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. - М.; СПб.: Просвещение, 2020. – 95 с.

. Савенков А.И. Игры, дающие старт исследовательской деятельности. //Директор школы, 2004, №1

4. Аквилева Г.Н., Клепинина З.А. Наблюдения и опыты на уроках природоведения.

5. Голуб Г.Б. Метод проектов - технология компетентностно-ориентированного образования: метод. пособие для педагогов-руководителей проектов уч-ся основ. шк. - Самара: Учебная литература, 2006

Мамедов Н. М., Мансурова С. Е. Естественнонаучная грамотность как условие адаптации человека к эпохе перемен // Ценности и смыслы. 2020. № 5