ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИМЕНИ А.Н.РАДИЩЕВА

Урок литературного краеведения в 5 классе.

ТЕМА: «Заочная экскурсия в музей-усадьбу «Тарханы»

РАЗРАБОТАЛА УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Сычева Оксана Александровна

Цели: развивать интерес к изучению жизни и творчества М.Ю. Лермонтова,

воспитывать чувство гордости за малую родину.

Оборудование: 1) открытки с изображением усадьбы;

2) книги о М.Ю.Лермонтове;

3) диск с записью видеоэкскурсии;

4) записи романсов на стихотворения М.Ю. Лермонтова.

Ход:

Р ебята, представьте себе солнечный, яркий, прозрачный осенний день. Мы идём с вами по дорожке. Под ногами шелестят листья. Мы идём в гости к замечательному русскому поэту – М.Ю. Лермонтову. И вот перед нами появляется красивый двухэтажный дом. Это дом бабушки поэта – Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Здесь Миша Лермонтов провёл своё детство, сюда он приезжал, будучи взрослым.

ебята, представьте себе солнечный, яркий, прозрачный осенний день. Мы идём с вами по дорожке. Под ногами шелестят листья. Мы идём в гости к замечательному русскому поэту – М.Ю. Лермонтову. И вот перед нами появляется красивый двухэтажный дом. Это дом бабушки поэта – Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Здесь Миша Лермонтов провёл своё детство, сюда он приезжал, будучи взрослым.

Барский дом.

Мы подходим к барскому дому. Дом, как вы видите, двухэтажный. В нём десять комнат. Девять из них занимали господа и одну – дворовые девушки-горничные.

М ы входим в дом через бывшие сени. На некоторое время задерживаемся в передней.

ы входим в дом через бывшие сени. На некоторое время задерживаемся в передней.

А из передней мы попадаем в залу. Это самая большая комната дома. Здесь обычно проводили время многочисленные гости.

Обратите внимание на мебель: вся она была сделана в XIX веке. В этой комнате уникальные по своей красоте стулья с спинками в форме лиры (музыкальный струнный инструмент).

На стенах залы, как это водилось в барских домах, в резных рамах фамильные портреты, выполненные неизвестными художниками: отца поэта Юрия Петровича (1787-1831), матери Марии Михайловны (1795-1817) и бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой (1773-1845). Здесь же первое живописное изображение М. Ю. Лермонтова: ему не более трёх лет. Румяный круглолицый мальчик с большими карими глазами. Только что перестал плакать. Слёзы ещё не высохли на его пухлых щеках, но улыбка уже рождается. Видимо, мальчику позволили заняться любимым делом, и он успокоился. В его руках необычные для такого возраста детей предметы: лист бумаги и мелок. Художник не случайно запечатлел их: он подметил особенность ребёнка – с детства мальчик много рисовал.

Биографическая справка о предках М.Ю. Лермонтова:

Семья, из которой вышел поэт, считалась родовитой, хотя его отец Юрий Петрович был уже обедневшим дворянином. Ему и его четырём сёстрам принадлежало в Ефремовском уезде Тульской губернии небольшое имение Кропотово. Он окончил Петербургский Первый кадетский корпус и в чине прапорщика и служил с 1804 года в Кексгольмском пехотном полку, но недолго. «Менее чем через 11 месяцев его переводят на службу в только что покинутый им кадетский корпус, что, конечно, может указывать на то, что молодой человек был у своего начальства на хорошем счету. В 1810 году получает он чин поручика, а 7 ноября 1811 года увольняется в отставку, по болезни, с чином капитана и с мундиром. Во весь срок семилетней службы Лермонтов пользовался вниманием начальства. Три раза ему было объявлено «высочайшее удовольствие и благодарность». Успешная карьера 24-летнего офицера прервалась, видимо, необходимостью поправить хозяйство. «Немногие, помнящие Юрия Петровича,- писал далее Висковатов,- называют его красавцем, блондином, сильно нравившимся женщинам, привлекательным в обществе, весёлым собеседником… Крепостной люд называл его «добрым, даже очень добрым барином».

Мария Михайловна тоже происходила из знатного рода Арсеньевых. Ко времени её замужества отца Михаила Васильевича уже не было в живых, и имением управляла её мать Елизавета Алексеевна, урождённая Столыпина. Род Столыпиных известен был с XVI века, но особыми заслугами и богатством не отличался. И только отец Арсеньевой, Алексей Емельянович, сумел стать крупнейшим помещиком, пензенским предводителем дворянства, разбогатев на производстве и продаже вина. Он постарался дать сыновьям образование, а дочерям обеспечил хорошее приданое. На приданые деньги Елизаветы Алексеевны и были куплены Тарханы. Здесь она чувствовала себя полновластной хозяйкой. Как все Столыпины, Арсеньева была умна, практична, хлебосольна. Это, однако, не мешало ей быть, как и всем Столыпиным, высокомерной, гордой и властолюбивой.

Мать поэта по своей натуре больше походила на своего покойного отца, Михаила Васильевича, которого называли «доброй душой», великодушным, человеком «благородного сердца», близко принимавшим и радости и беды других. «Мария Михайловна,- указывает Висковатов,- была одарена душою музыкальною и чувствительною». Она получила домашнее воспитание. «Мария Михайловна,- свидетельствовал Висковатов,- родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослою всё ещё глядела хрупким, нервным созданием».

Встреча будущих родителей Лермонтова произошла в селе Васильевском Тульской губернии, куда Мария Михайловна и её мать заехали по пути в Москву к родне Михаила Васильевича. Деревня Лермонтовых находилась неподалёку, и Арсеньевы состояли в большой дружбе с обитателями Кропотова.

«Красивый молодой человек,- писал Висковатов,- с блестящими столичными приёмами произвёл на Марию Михайловну сильное впечатление. Женское население Кропотовки и Васильевского жарко принялись за дело, и, к радости или неудовольствию Елизаветы Алексеевны, молодые люди были помолвлены… Венчание происходило в Тарханах, с обычною торжественностью, при большом съезде гостей. Вся дворня была одета в новые платья». На свадьбе со стороны Юрия Петровича присутствовала одна из его сестёр и мать Анна Васильевна.

Однако с самого начала новая семья создавалась на явно ненадёжных принципах. Висковатов утверждал, что «ревнивая мать старалась отвлечь горячо любимую дочку» от Юрия Петровича. И дело совсем не в том, что Арсеньева хотела не такого зятя. Любой бы молодой человек был неприятен ей и плох, потому что отнимал у неё дочь.

А Юрий Петрович относился к тёще иначе. В своём завещании перед лицом ожидаемой смерти, он не посмел кривить душой, обращаясь с такими последними словами к сыну: «Скажи ей, что несправедливости её ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о её заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить её всем сердцем как мать обожаемой мною женщины!.. Но бог да простит ей сие заблуждение, как я ей его прощаю!»

Бедная Мария Михайловна, оказавшаяся между двух огней, не выдержала и сгорела как свечка. В неполные двадцать два года злая чахотка свела её в могилу. Мария Михайловна скончалась 24 февраля 1817 года. Её сыну было всего 2 года и пять месяцев. Горе, охватившее близких, передалось и мальчику.

Похоронив жену, Юрий Петрович через девять дней покинул Тарханы. Он ещё не знал, что у него собираются отнять и сына, но жестокий ультиматум Арсеньевой вскоре поставит его перед тяжёлым выбором: или Миша поедет в Кропотово, но тогда станет бедным дворянином, или он до совершеннолетия будет при бабушке, и она объявит его единственным наследником Тархан. Прежняя вражда вспыхнула с новой силой. И опять Юрий Петрович проявил истинное благородство. В своём завещании он так объяснил сыну свой поступок: «Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя и с самою чувствительнейшею для себя потерею, и Бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоём ничего не потерял».

Семейная драма с годами стала известна Лермонтову и наложила тяжёлый отпечаток на его душу. Короткие встречи Лермонтова с отцом до самой смерти последнего в 1831 году сближали их.

В гостиной, куда мы последуем из залы, как и во времена Лермонтова, стены оклеены обоями голубого цвета. Диван, канапе, кресла обшиты бледно-голубым в широкую полоску атласом. Интересна эта комната прежде всего тем, что парадный вход в гостиную с весны до осени вёл через высокую стеклянную дверь с террасы. На зиму эта дверь закрывалась. На стене висит большой портрет знаменитого государственного деятеля России М.М. Сперанского (1772-1839). Он был другом семьи бабушки поэта.

И

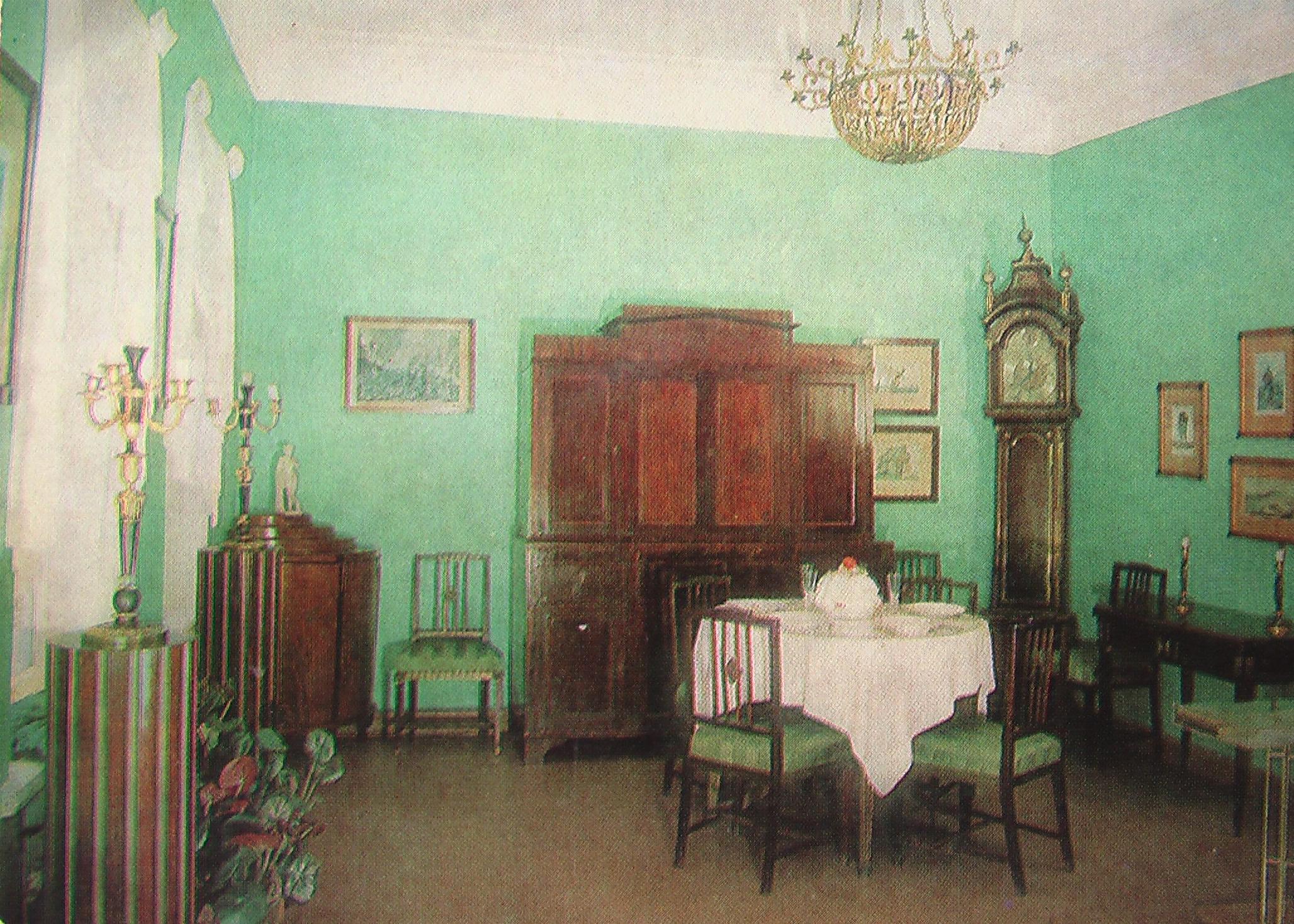

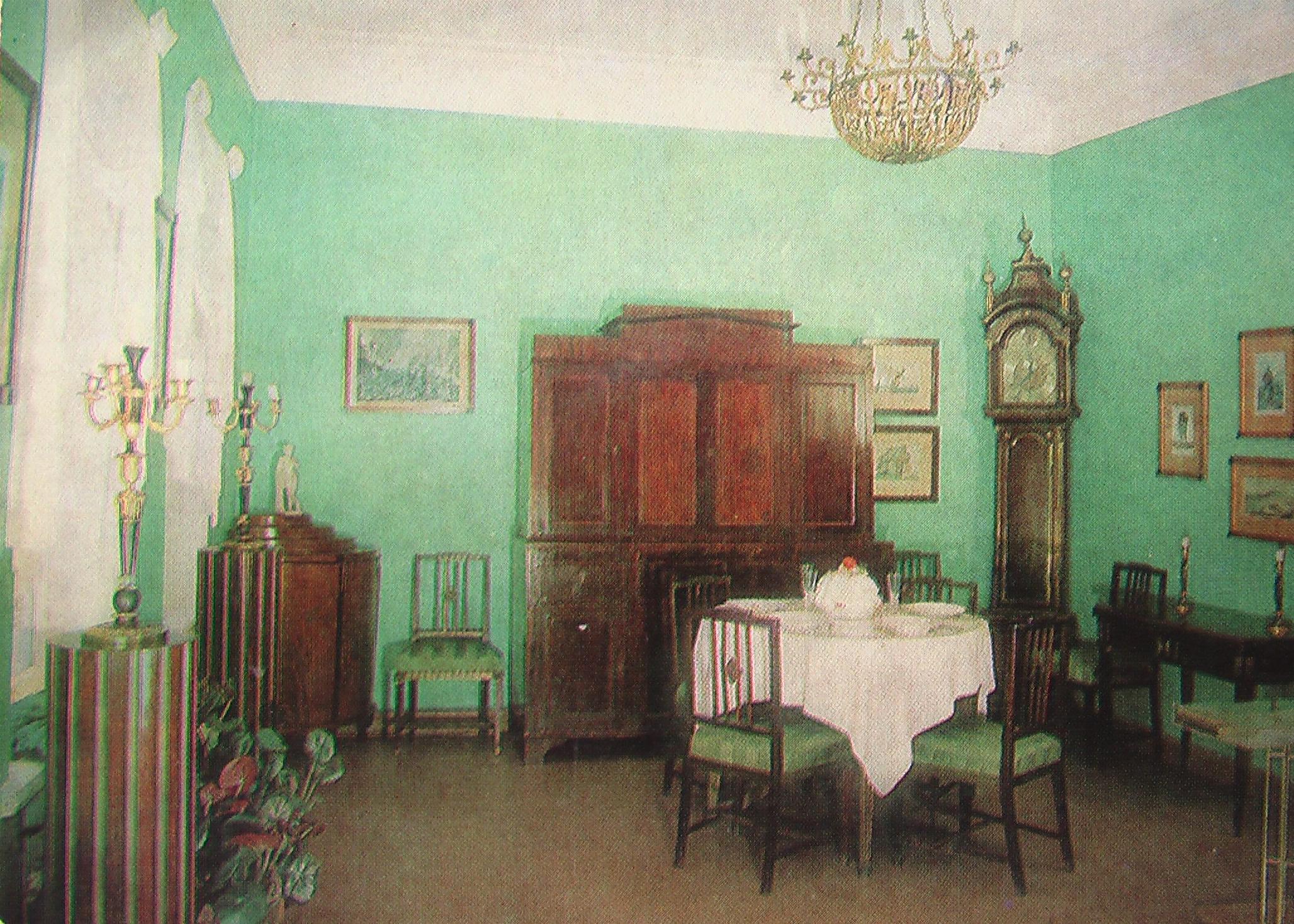

з гостиной мы попадаем в столовую. В центре находится круглый стол с приставленными к нему стульями, у стены большой шкаф для посуды. На столе, покрытом скатертью, столовые приборы на шесть человек.

з гостиной мы попадаем в столовую. В центре находится круглый стол с приставленными к нему стульями, у стены большой шкаф для посуды. На столе, покрытом скатертью, столовые приборы на шесть человек.

Рядом со столовой находится чайная. Чаепитие в дворянском быту было распространено повсеместно и обставлено в каждом барском доме в соответствии со вкусом и возможностями господ. В Тарханах для чаепития отвели отдельную комнату. На столе мы видим посеребренные самовар и поднос (XVIII) и фарфоровые чашку с блюдцем. Стены чайной украшают полотна западноевропейских художников XVII-XVIII веков: «Голова старика», «Площадь святого Марка в Венеции».

Д ля занятий науками юному Лермонтову была отведена отдельная комната – классная. Вместе с ним в Тарханах обучались мальчики родственников и знакомых, тех, кто не имел средств содержать гувернёров самостоятельно.

ля занятий науками юному Лермонтову была отведена отдельная комната – классная. Вместе с ним в Тарханах обучались мальчики родственников и знакомых, тех, кто не имел средств содержать гувернёров самостоятельно.

Лермонтов стал учиться лет с семи-восьми. На портрете он изображён примерно в этом возрасте.

В этой комнате вы видите детские акварели Лермонтова. На полках стоят книги, по которым мальчик учился. Среди них учебники русского, французского и немецкого языков, «История государства Российского» Карамзина и многие другие книги. Лермонтов увлекался историей и создал несколько произведений на историческую тему.

И з классной комнаты мы переходим в комнаты Лермонтова. Их две: первоначально одна служила спальней, а другая – для игр. Хотя, как вы понимаете, в его распоряжении был весь дом. Однако воспитатели рано стали приучать его к порядку и следили за ним. Когда Миша вырос, комната для игр стала кабинетом.

з классной комнаты мы переходим в комнаты Лермонтова. Их две: первоначально одна служила спальней, а другая – для игр. Хотя, как вы понимаете, в его распоряжении был весь дом. Однако воспитатели рано стали приучать его к порядку и следили за ним. Когда Миша вырос, комната для игр стала кабинетом.

В интерьере первой комнаты мебель, сохранившаяся с той поры. Над диваном – одна из самых больших и лучших живописных работ Лермонтова «Кавказский вид близ селения Сиони». На столике вы видите личные вещи поэта: дорожная шкатулка орехового дерева, в которой он во время путешествий хранил деньги, письма, личные бумаги; пенковая трубка в золочёной оправе с янтарным мундштуком и портсигар, на крышке которого изображена охотничья собака.

интерьере первой комнаты мебель, сохранившаяся с той поры. Над диваном – одна из самых больших и лучших живописных работ Лермонтова «Кавказский вид близ селения Сиони». На столике вы видите личные вещи поэта: дорожная шкатулка орехового дерева, в которой он во время путешествий хранил деньги, письма, личные бумаги; пенковая трубка в золочёной оправе с янтарным мундштуком и портсигар, на крышке которого изображена охотничья собака.

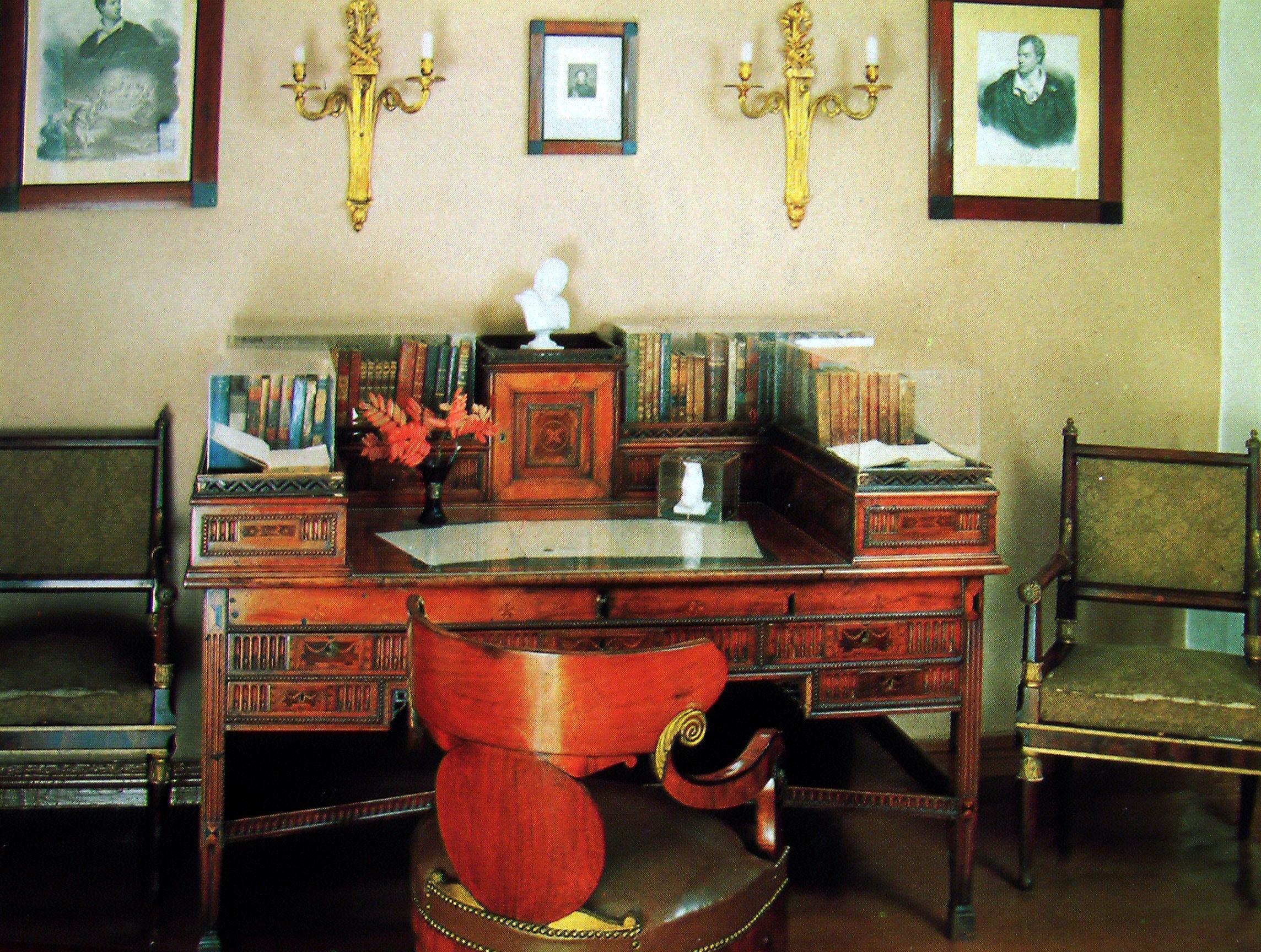

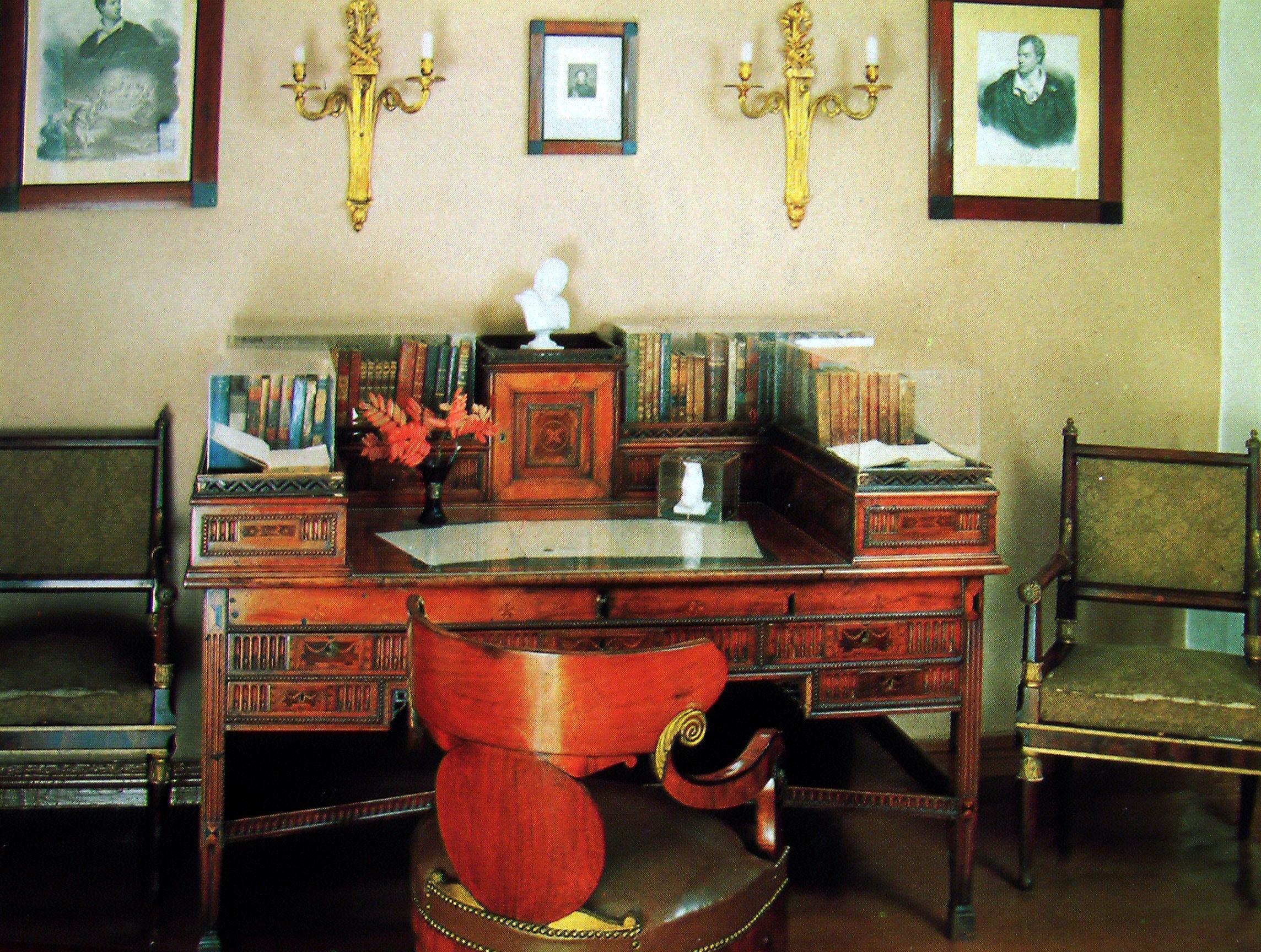

В комнате, обставленной как кабинет, большой письменный стол. На столе книги любимых Лермонтовым русских и западных авторов, и среди них – кумир Пушкин. В центре стола – чернильница из фарфора в виде сидящего льва, рядом бронзовая печатка с инициалами «ML». Ею поэт опечатывал свои письма. Над столом портреты Пушкина, Байрона (английский поэт, которому в самом начале творческого пути подражал Лермонтов).

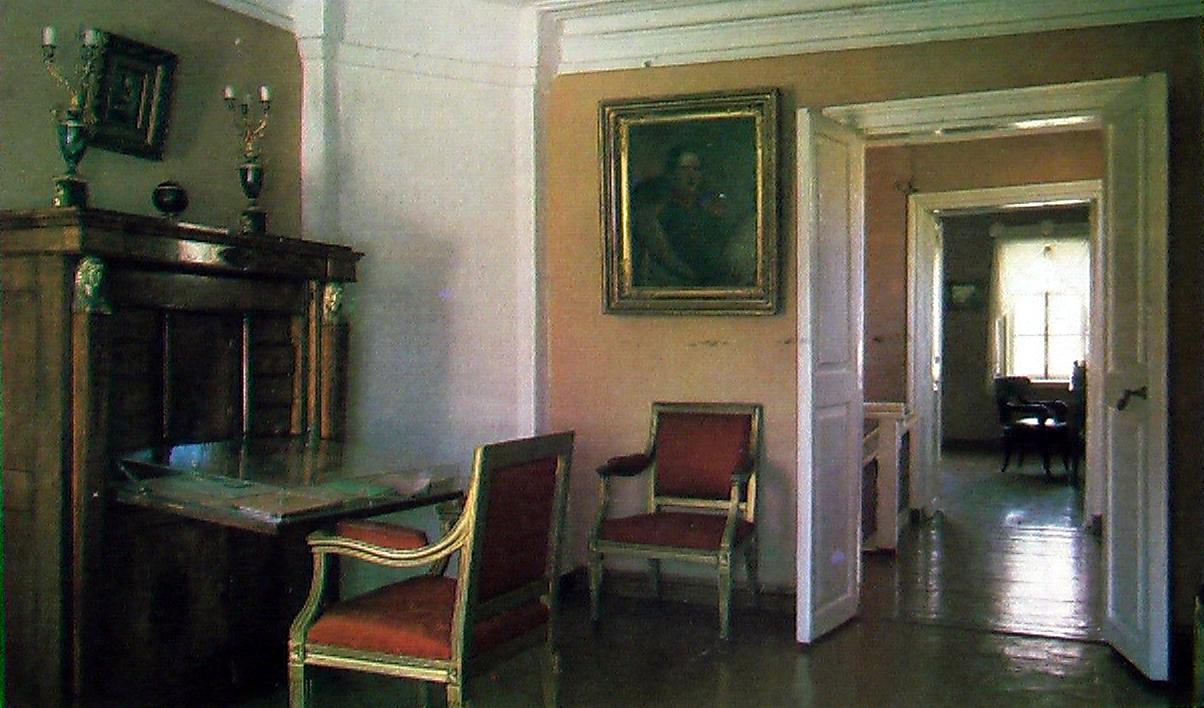

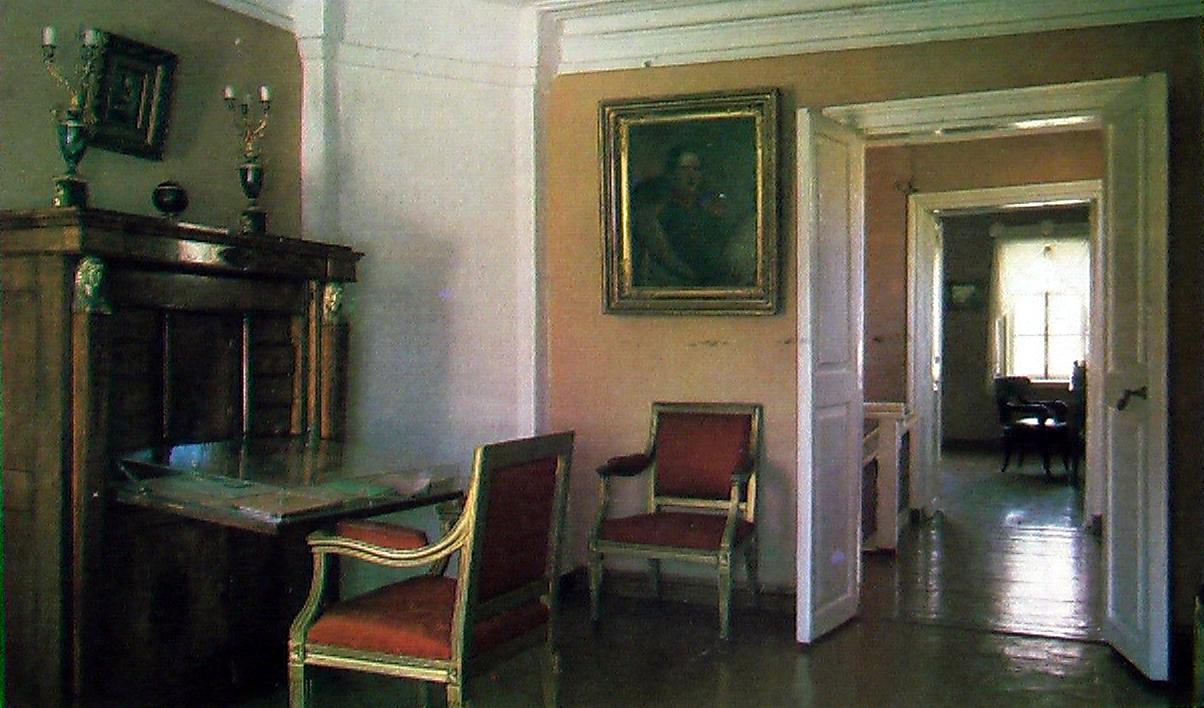

Р ядом с комнатами Лермонтова находятся комнаты Арсеньевой. Их тоже две. Первая комната представляет собой рабочий кабинет помещицы. Он обставлен мебелью конца XVIII века. Вы видите секретер, на котором разложены деловые бумаги. В этом кабинете бабушка поэта занималась хозяйственными расчётами, слушала доклады управляющего, приказчика, старосты, вела деловые беседы с экономкой. Вы можете представить, как Арсеньева сидела в кресле за секретером и рассматривала бумаги.

ядом с комнатами Лермонтова находятся комнаты Арсеньевой. Их тоже две. Первая комната представляет собой рабочий кабинет помещицы. Он обставлен мебелью конца XVIII века. Вы видите секретер, на котором разложены деловые бумаги. В этом кабинете бабушка поэта занималась хозяйственными расчётами, слушала доклады управляющего, приказчика, старосты, вела деловые беседы с экономкой. Вы можете представить, как Арсеньева сидела в кресле за секретером и рассматривала бумаги.

В торая комната – спальня. В ней большая старинная кровать. Возле кровати на подставке парадный носовой платок с вышитым гербом Столыпиных (Арсеньева – урождённая Столыпина). В этой же комнате большой туалетный стол с зеркалом, принадлежавший Марии Михайловне, матери поэта. На нём вы видите предметы, которыми пользовались дамы XIX века.

торая комната – спальня. В ней большая старинная кровать. Возле кровати на подставке парадный носовой платок с вышитым гербом Столыпиных (Арсеньева – урождённая Столыпина). В этой же комнате большой туалетный стол с зеркалом, принадлежавший Марии Михайловне, матери поэта. На нём вы видите предметы, которыми пользовались дамы XIX века.

Комнаты, по которым нет открыток: образная (самая маленькая комната барского дома. В ней когда-то был устроен иконостас, но иконы с него исчезли.) и девичья (в этой комнате жили горничные девушки, обслуживающие круглосуточно барский дом. Здесь простые самодельные скамейки, сколоченный местным плотником стол, домотканые половики.)

Дом ключника.

М ы выходим из барского дома и по тропинке идём в дом ключника. В этом флигеле жили две семьи привилегированных дворовых: управляющего и ключницы, здесь же находился и конторщик. В экспозиции представлены элементы праздничной одежды и хозяйственная утварь. Но самое интересное – это действующий ткацкий станок. Если вы будете себя хорошо вести, то вам, быть может, покажут, как на нём работать.

ы выходим из барского дома и по тропинке идём в дом ключника. В этом флигеле жили две семьи привилегированных дворовых: управляющего и ключницы, здесь же находился и конторщик. В экспозиции представлены элементы праздничной одежды и хозяйственная утварь. Но самое интересное – это действующий ткацкий станок. Если вы будете себя хорошо вести, то вам, быть может, покажут, как на нём работать.

Людская

В нескольких метрах от барского дома расположено длинное кирпичное здание – людская изба. Как вы понимаете, кирпичным оно стало уже в наше время. До этого оно было деревянным. В людской жили дворовые люди помещицы. Здесь размещена экспозиция, которая посвящена произведениям Лермонтова, написанным на историческую тему: «Бородино», «Вадим», «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Рассказ экскурсовода сопровождается показом слайдов.

нескольких метрах от барского дома расположено длинное кирпичное здание – людская изба. Как вы понимаете, кирпичным оно стало уже в наше время. До этого оно было деревянным. В людской жили дворовые люди помещицы. Здесь размещена экспозиция, которая посвящена произведениям Лермонтова, написанным на историческую тему: «Бородино», «Вадим», «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Рассказ экскурсовода сопровождается показом слайдов.

Церковь Марии Египетской

Э ту небольшую церковь Е.А. Арсеньева построила в 1819 году на месте старого барского дома. В 1820 году престол церкви был освящён во имя святой Марии Египетской в память о матери поэта Марии Михайловны.

ту небольшую церковь Е.А. Арсеньева построила в 1819 году на месте старого барского дома. В 1820 году престол церкви был освящён во имя святой Марии Египетской в память о матери поэта Марии Михайловны.

Иконостас сделан из дуба, резные детали позолочены. Над ним вы видите изображение бога Саваофа (Господь Сил).

Склеп-часовня

Г роб с телом поэта был перевезён с Кавказа в Тарханы. Захоронен он был рядом с могилами матери и деда. Над могилой поэта воздвигнут памятник из чёрного мрамора, на котором золотыми буквами высечено: «Михайло Юрьевич Лермонтов. 1814-1841».

роб с телом поэта был перевезён с Кавказа в Тарханы. Захоронен он был рядом с могилами матери и деда. Над могилой поэта воздвигнут памятник из чёрного мрамора, на котором золотыми буквами высечено: «Михайло Юрьевич Лермонтов. 1814-1841».

Слева от него памятник М.М. Лермонтовой, матери поэта. Справа – памятник деду, М.В. Арсеньеву.

Перед Отечественной войной склеп был вскрыт. Винтовая лестница, обложенная мраморной плиткой, ведёт в холодное подземелье к большому металлическому гробу.

П рирода

рирода

Конечно же, мы непременно должны сходить к дубу, который, по преданию, посадил сам Лермонтов.

А теперь просто погуляем: природа в Тарханах удивительная – она помнит поэта! Люди умирают и уносят с собой воспоминания, а деревья, трава, цветы, ветер и солнце всё помнят! И это потрясающе! В Тарханах очень много укромных уголков, где можно остаться наедине с собой, поразмышлять, помечтать.

6

ебята, представьте себе солнечный, яркий, прозрачный осенний день. Мы идём с вами по дорожке. Под ногами шелестят листья. Мы идём в гости к замечательному русскому поэту – М.Ю. Лермонтову. И вот перед нами появляется красивый двухэтажный дом. Это дом бабушки поэта – Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Здесь Миша Лермонтов провёл своё детство, сюда он приезжал, будучи взрослым.

ебята, представьте себе солнечный, яркий, прозрачный осенний день. Мы идём с вами по дорожке. Под ногами шелестят листья. Мы идём в гости к замечательному русскому поэту – М.Ю. Лермонтову. И вот перед нами появляется красивый двухэтажный дом. Это дом бабушки поэта – Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Здесь Миша Лермонтов провёл своё детство, сюда он приезжал, будучи взрослым. ы входим в дом через бывшие сени. На некоторое время задерживаемся в передней.

ы входим в дом через бывшие сени. На некоторое время задерживаемся в передней.

з гостиной мы попадаем в столовую. В центре находится круглый стол с приставленными к нему стульями, у стены большой шкаф для посуды. На столе, покрытом скатертью, столовые приборы на шесть человек.

з гостиной мы попадаем в столовую. В центре находится круглый стол с приставленными к нему стульями, у стены большой шкаф для посуды. На столе, покрытом скатертью, столовые приборы на шесть человек. ля занятий науками юному Лермонтову была отведена отдельная комната – классная. Вместе с ним в Тарханах обучались мальчики родственников и знакомых, тех, кто не имел средств содержать гувернёров самостоятельно.

ля занятий науками юному Лермонтову была отведена отдельная комната – классная. Вместе с ним в Тарханах обучались мальчики родственников и знакомых, тех, кто не имел средств содержать гувернёров самостоятельно.  з классной комнаты мы переходим в комнаты Лермонтова. Их две: первоначально одна служила спальней, а другая – для игр. Хотя, как вы понимаете, в его распоряжении был весь дом. Однако воспитатели рано стали приучать его к порядку и следили за ним. Когда Миша вырос, комната для игр стала кабинетом.

з классной комнаты мы переходим в комнаты Лермонтова. Их две: первоначально одна служила спальней, а другая – для игр. Хотя, как вы понимаете, в его распоряжении был весь дом. Однако воспитатели рано стали приучать его к порядку и следили за ним. Когда Миша вырос, комната для игр стала кабинетом. интерьере первой комнаты мебель, сохранившаяся с той поры. Над диваном – одна из самых больших и лучших живописных работ Лермонтова «Кавказский вид близ селения Сиони». На столике вы видите личные вещи поэта: дорожная шкатулка орехового дерева, в которой он во время путешествий хранил деньги, письма, личные бумаги; пенковая трубка в золочёной оправе с янтарным мундштуком и портсигар, на крышке которого изображена охотничья собака.

интерьере первой комнаты мебель, сохранившаяся с той поры. Над диваном – одна из самых больших и лучших живописных работ Лермонтова «Кавказский вид близ селения Сиони». На столике вы видите личные вещи поэта: дорожная шкатулка орехового дерева, в которой он во время путешествий хранил деньги, письма, личные бумаги; пенковая трубка в золочёной оправе с янтарным мундштуком и портсигар, на крышке которого изображена охотничья собака.  ядом с комнатами Лермонтова находятся комнаты Арсеньевой. Их тоже две. Первая комната представляет собой рабочий кабинет помещицы. Он обставлен мебелью конца XVIII века. Вы видите секретер, на котором разложены деловые бумаги. В этом кабинете бабушка поэта занималась хозяйственными расчётами, слушала доклады управляющего, приказчика, старосты, вела деловые беседы с экономкой. Вы можете представить, как Арсеньева сидела в кресле за секретером и рассматривала бумаги.

ядом с комнатами Лермонтова находятся комнаты Арсеньевой. Их тоже две. Первая комната представляет собой рабочий кабинет помещицы. Он обставлен мебелью конца XVIII века. Вы видите секретер, на котором разложены деловые бумаги. В этом кабинете бабушка поэта занималась хозяйственными расчётами, слушала доклады управляющего, приказчика, старосты, вела деловые беседы с экономкой. Вы можете представить, как Арсеньева сидела в кресле за секретером и рассматривала бумаги.  торая комната – спальня. В ней большая старинная кровать. Возле кровати на подставке парадный носовой платок с вышитым гербом Столыпиных (Арсеньева – урождённая Столыпина). В этой же комнате большой туалетный стол с зеркалом, принадлежавший Марии Михайловне, матери поэта. На нём вы видите предметы, которыми пользовались дамы XIX века.

торая комната – спальня. В ней большая старинная кровать. Возле кровати на подставке парадный носовой платок с вышитым гербом Столыпиных (Арсеньева – урождённая Столыпина). В этой же комнате большой туалетный стол с зеркалом, принадлежавший Марии Михайловне, матери поэта. На нём вы видите предметы, которыми пользовались дамы XIX века.  ы выходим из барского дома и по тропинке идём в дом ключника. В этом флигеле жили две семьи привилегированных дворовых: управляющего и ключницы, здесь же находился и конторщик. В экспозиции представлены элементы праздничной одежды и хозяйственная утварь. Но самое интересное – это действующий ткацкий станок. Если вы будете себя хорошо вести, то вам, быть может, покажут, как на нём работать.

ы выходим из барского дома и по тропинке идём в дом ключника. В этом флигеле жили две семьи привилегированных дворовых: управляющего и ключницы, здесь же находился и конторщик. В экспозиции представлены элементы праздничной одежды и хозяйственная утварь. Но самое интересное – это действующий ткацкий станок. Если вы будете себя хорошо вести, то вам, быть может, покажут, как на нём работать. нескольких метрах от барского дома расположено длинное кирпичное здание – людская изба. Как вы понимаете, кирпичным оно стало уже в наше время. До этого оно было деревянным. В людской жили дворовые люди помещицы. Здесь размещена экспозиция, которая посвящена произведениям Лермонтова, написанным на историческую тему: «Бородино», «Вадим», «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Рассказ экскурсовода сопровождается показом слайдов.

нескольких метрах от барского дома расположено длинное кирпичное здание – людская изба. Как вы понимаете, кирпичным оно стало уже в наше время. До этого оно было деревянным. В людской жили дворовые люди помещицы. Здесь размещена экспозиция, которая посвящена произведениям Лермонтова, написанным на историческую тему: «Бородино», «Вадим», «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Рассказ экскурсовода сопровождается показом слайдов. ту небольшую церковь Е.А. Арсеньева построила в 1819 году на месте старого барского дома. В 1820 году престол церкви был освящён во имя святой Марии Египетской в память о матери поэта Марии Михайловны.

ту небольшую церковь Е.А. Арсеньева построила в 1819 году на месте старого барского дома. В 1820 году престол церкви был освящён во имя святой Марии Египетской в память о матери поэта Марии Михайловны. роб с телом поэта был перевезён с Кавказа в Тарханы. Захоронен он был рядом с могилами матери и деда. Над могилой поэта воздвигнут памятник из чёрного мрамора, на котором золотыми буквами высечено: «Михайло Юрьевич Лермонтов. 1814-1841».

роб с телом поэта был перевезён с Кавказа в Тарханы. Захоронен он был рядом с могилами матери и деда. Над могилой поэта воздвигнут памятник из чёрного мрамора, на котором золотыми буквами высечено: «Михайло Юрьевич Лермонтов. 1814-1841». рирода

рирода