«Здесь родины моей начало…»

(История зарождения и развития Вяземского района)

г. Вяземский

2023 г.

Оглавление

Введение………………………………………………………………….3

Глава 1. Роль О.П. Вяземского в становление села Вяземское и Вяземского района………………………………………………….…...4

Глава 2. История образования Вяземского района и города Вяземский………………………………………………………………… 9

Заключение……………….……………………………………………….21

Список литературы……………………………………………………….22

Приложения………………………………………………………….……23

Введение

Вяземский район образован постановлением Президиума ВЦИК 22 июля 1934 г. Районный центр – г. Вяземский, получил свое название в честь русского инженера О. П. Вяземского – руководителя работ по сооружению Уссурийской железной дороги. Район расположен на юге Хабаровского края.

Цель работы – исследование истории Вяземского района и города Вяземского.

Задачи:

- провести отбор информации, описывающей ход становления Вяземского района и города Вяземский;

- провести отбор информации о биографии О.П. Вяземского и его роли в становлении района и города.

Методы исследования:

анализ разных источников информации, карт;

обобщение и систематизация материала.

Актуальность. Тема нашей работы актуальна, потому что нужно знать историю того населенного пункта, где ты живешь, будь то село или город. Изучая историю своей малой родины, мы продолжаем формировать в себе чувства патриотизма и любви к тому месту, где мы родились, росли, и строим свое будущее. Напомнить историю этих далеких лет можно и важно для нашего времени.

Практическая значимость в том, что она может быть использована на занятиях по истории, классных часах и мероприятиях, посвященных истории Дальнего Востока или краеведению и предстоящим памятным событиям.

Глава 1. Роль О.П. Вяземского в становление села Вяземское и Вяземского района

Орест Полиенович Вяземский родился 30 октября 1839 года в Московской губернии в дворянской семье. В 1858 году он окончил Петербургский корпус (институт) инженеров путей сообщения. Свой трудовой путь инженера он начал с 1858 года на постройке Волго-Донской железной дороги, где проработал до 1862 года и за успехи в труде в свои 23 года получил первую награду - орден святого Станислава 3-й степени.

В последующие 6 лет - с 1862 по 1868 годы он руководил постройкой Грушевско-Донской ж. д., а по завершении строительства продолжал работать на ней начальником движения, начальником ремонта пути, а затем управляющим (начальником) дороги. За работу на ней О.П. Вяземский был удостоен орденов Анны 3 степени и св. Владимира 4 степени.

С 1868 по 1872 годы он был начальником строительных участков на Курско- Харьковско-Азовской и Воронежско- Ростовской железных дорогах.

Затем, с 1872 по 1874 годы Вяземский работал в Техническо-инспекторском комитете на изысканиях Балашовской железнодорожной ветви, Сибирского пути от Уфы до Екатеринбурга и дороги от Вильно до Ровно, через Пинские болота.

Почти семь лет, с 1874 по 1881 год, инженер Вяземский посвятил работе на крупнейших гидротехнических сооружениях того времени: был помощником строителя Петербургского морского канала и порта, участвовал в восстановлении Приладожских каналов. За эту работу он получил две благодарности от министра путей сообщения.

С 1881 по 1884 годы работал помощником начальника строительных работ на Криворожской (Екатерининской) железной дороге, за что был награжден четвертым орденом - св. Станислава 2 степени.

В 1884 году О.П. Вяземский работал председателем комиссии по производству изысканий Жмеринско -Новоселицкой железной дороги, а с 1885 по 1888 годы был главным инженером участка на постройке Закаспийской военной дороги. Ему достался самый трудный ее участок, протяжением 550 верст, проходивший по почти сплошь песчаной, безводной пустыне. За эту работу ему было дважды объявлено “монаршее его Императорского Величества благоволение”.

В течение двух лет, с 1888 по 1890 годы, Вяземскому довелось работать начальником экспедиции по производству в очень трудных условиях первых изысканий Забайкальской и Кругобайкальской железных дорог, за что он был награжден орденом св. Анны 2 степени.

В 1890 году работал начальником экспедиции по производству изысканий Муромо-Казанской ж. д. с ветвями на Симбирск (ныне - Ульяновск) и Пензу.

В 1891 году О.П. Вяземскому была поручена постройка стратегической Принарвской железной дороги. Успешно выполняя это поручение, он получил чин действительного статского советника и благодарность министра путей сообщения.

Во второй половине 1892 года еще до окончания постройки Принарвской железной дороги высочайшему повелению” Вяземский был отозван со стройки и командирован на Дальний Восток. Ему поручалось ознакомиться с ходом строительства Уссурийской железной дороги, которое началось в апреле 1891 года от Владивостока в сторону Хабаровска и велось под руководством инженера Александра Ивановича Урсати. Кроме ознакомления с ходом работ, в задачу командировки О.П. Вяземского входило разобраться с некоторыми недоразумениями, возникшими между начальником строительства дороги и местной администрацией.

Эта временная командировка на Дальний Восток, неожиданно для самого О.П. Вяземского, собиравшегося вскоре вернуться на Принарвскую дорогу, превратилась в продолжительное пятилетнее служение.

По распоряжению барона Корфа инженер Урсати 13 октября 1892 года был освобожден от выполняемой работы и отозван в Петербург, а на его место начальником строительства Уссурийской железной дороги был назначен О.П. Вяземский. [2]

За период своего руководства он многое сделал для строительства. Сократил длину трассы на 17 километров, отвел трассу от пограничной реки Уссури в Бикинском районе, снизил расходы по смете более чем на два миллиона золотых рублей, завершил строительство дороги за шесть с половиной лет вместо планировавшихся 7 лет.

О.П. Вяземский показал себя хорошим организатором работ. При всей отсталости техники того времени и в трудных условиях работы ежегодно укладывались в среднем по 118 километров колеи. Металлический мост через реку Хор был сооружен за 4 месяца.

31 августа 1897 года на станции Духовская (ныне - Верино) состоялась стыковка северного и южного участков строительства, где встретились движущиеся из Владивостока и из Хабаровска два поезда. 1 сентября 1897 года в Хабаровск прибыл первый поезд из Владивостока.

16 сентября 1897г из Хабаровска во Владивосток прошел первый поезд. Пропускная способность дороги была незначительной. За сутки проходили 2-3 поезда с 6 - 7 вагонами. Скорость движения не превышала10-12км/час, обслуживалась дорога военизированным железнодорожным батальоном, вторая рота которого занимала Вяземский железнодорожный участок.

Строительство Уссурийской железной дороги (ныне Дальневосточной) положило начало возникновению нашего города Вяземского.

По изученным документам, статистическим сборникам, историческим периодическим печатным изданиям можно сделать вывод, что селение Медвежье (первое название станции, позже переименованное в ст.Вяземская) могло быть образовано в 1895г., поскольку проектное задание на строительство станции в документах датируется 1894 годом, а информация о начале строительства по ст. Медвежья в марте 1896г».

«Положение работ по сооружению Северо - Уссурийской железной дороги» от 17 марта 1896г свидетельствует: «На станции Медвежьей в пассажирском здании рубятся стены, жилые помещения 5 (или50%) приведены в жилой вид; у четырех выведены стены и сделаны покрытия, положен один фундамент и цоколь, сделано 9 квартир, и сделан шатер водоемного здания, баня и ледник окончены вчерне, в казарме железнодорожного батальона, в столовой и бане поставлены столбы».

Приказом начальника работ по сооружению Уссурийской железной дорог от 5 февраля 1897г № 104 ряд станций переименован, в том числе станция Медвежья стала называться Вяземской.

За руководство строительством Уссурийской железной дороги О.П. Вяземский был награжден двумя орденами: в 1897 году - орденом св. Владимира 3 степени, а в 1895 году - св. Станислава 1 степени.

Длинный перечень дорог, построенных под руководством О.П. Вяземского, многочисленные награды и поощрения, полученные им за работу, - достаточное доказательство того, что он был одним из наиболее технически грамотных, опытных, способных и заслуженных русских инженеров его времени.

И еще об одной положительной черте О.П. Вяземского говорит его “формулярный список о службе”. На вопрос “имеется ли у вас, а также у жены благоприобретенное или родовое имение?” - в “формуляре" стоит короткий, но ясный ответ: “Нет”.

Для крупного начальника того времени, под руководством которого построены тысячи километров дорог и других дорогостоящих сооружений через руки которого прошли сотни миллионов казенных денег краткий ответ нет говорит красноречивее пространных характеристик о честности и порядочности этого инженера царского времени так богатого примерами взяточничества крупных строительных афер и махинаций.

Покидая Уссурийский край 8 июня 1898 года, О.П. Вяземский получил от генерала Гродекова телеграмму, заканчивающуюся словами: “Ваше имя и имена инженеров-строителей навеки закреплены в названиях станций и будут чтиться подобно именам лиц, содействовавших закреплению Амурского края за Россией”.

Именами инженеров - строителей, работавших на постройке Уссурийской железной дороги под руководством О.П. Вяземского, названы станции и разъезды Прохаско, Дормидонтовка. Дубининский, Крутикове. Дроздов, Кноринг, Гедике. Краевский, Краситсий, Розенгартовка, Снарский, Свиягино, Эбиргард, Барановский. В июне 1898г О.П. Вяземский был откомандирован вместе со своими сотрудниками в Петербург в распоряжение управления по сооружению Сибирской железной дороги. Умер он 10 февраля 1910г. На железнодорожной станции города Вяземский установлен бюст русского инженера.

Воздавая должное незаурядной энергии, таланту и организаторским способностям честного русского инженера О.П. Вяземского, мы никогда не должны забывать, что главными строителями железных дорог царского времени были русские рабочие - пролетарии, крестьянская беднота, русские солдаты, политические ссыльные и каторжане. Это они, гонимые голодом, нищетой и гнетом царизма, выносили на своих плечах все невзгоды и лишения и строили железные дороги. Еще в более тяжелых для рабочего люда условиях была построена самая отдаленная в России Уссурийская «чугунка». [3]

Глава 2. История образования Вяземского района и города Вяземский

До прихода русских здешние места представляли собой ничейные земли. Первые опорные поселения забайкальские казаки основали в середине 19 века. К их числу относятся станицы Венюково, Кедрово, Будагосское (ныне Забайкальское), Кукелево и другие. Некоторые из поселков оказались на затопляемой пойме или в местах, непригодных для земледелия. Часть таких станиц разорилась, а часть была переселена в более удобное место. Из них можно назвать станицу Чупрово.

Станица Чупрово располагалась недалеко от существующего дачного поселка Тигрово. Дорожное сообщение между станицами проходило по другим путям по сравнению с нынешними, один из них уцелел до сих пор. Он находится в Северо-Восточной части города от ул.Тургенева района Вяземского - «Чупровка», проходя через реку «Вторая Седьмая», в обход п.Садовый. По первому предположению район «Чупровка» нашего города и назван в честь данной станицы, т.к. отсюда был путь на Север и в первую станицу «Чупрово», встречающуюся на пути). По второму предположению – Жители станицы «Чупрово» были переселены близко к Вяземской, участок, ныне ставший районом города. В документах 1907 года упоминается как поселок «Чупровский».

Казаки Вяземской волости С 80-х годов 19 века переселенческое движение на Восток оживилось. Этому в значительной степени способствовали начатые в 1883 году регулярные морские рейсы из Одессы во Владивосток. Вместо полутора – двух лет, затрачиваемых на сухопутный путь из Европейской России, дорога отнимала только пятьдесят дней. Морским путем преимущественно пользовались выходцы из южных и западных губерний, оседавшие в большинстве случаев в Приморье и Хабаровском Приуссурье.

Основание Вяземского селения начинается намного раньше – ранней весной 1895 года. Населенный пункт начал развиваться в связи со строительством второй очереди Уссурийской железной дороги, проектное название которого на 1894 год было Медвежий. По медвежьи местам, среди которых он находился.

Но еще в 1893 году (по воспоминаниям ссыльно-каторжного Федуна, рассказ от 1925 года), прибыли сюда в глухую тайги три партии ссыльных на строительство «чугунки». В тех партиях было человек 100. Их привезли в Николаевск, с парохода перевезли на баржу, ее вел на буксире 2-х колесный пароход вверх по Амуру до Хабаровского поста. Там прицепили еще одну баржу с семьями и на ней, с собой везли лошадей, свиней, ку и собак. Пароход прошел вверх по Уссури. На первой остановке партию ссыльных высадили на пустующей казачьей станице Будагосского, выгрузили груз по указанию урядника, а люди со второй баржи поехали дальше. Затем грузы перенесли в подготовленные избы, трудились до темна. А утром, взяв с собой инструменты, по еле заметной тропе отправились к месту строительства. Через 5 км вышли к будущему разъезду Медвежий. Но в то время здесь были только шалаш и несколько человек из исследовательской экспедиции.

В первую очередь сделали лубяные шалаши для укрытия от дождя., вскоре появились бараки-времянки с двух ярусными нарами, а к зиме построили большой барак. В нем поместились ссыльные, пищеблок с хлебопекарней и склад продовольствий, а так же был выделен уголок для урядника. Кирпич для печей сделали тут же, просушили его без обжига. Для обеспечения себя пищей, рыбачили и охотились. Осенью, купив у казаков на Уссури коня, на волокуше подвозили грузы, зимой же на санях-розвальнях.

Весной 1894 г для капитальных зданий стали штабелировать лес для просыхания. Бревна распиливали продольными пилами на брусья, доски разного сечения.

В июне с Сахалина прибыла еще одна партия ссыльных и разместилась в двух больших бараках (были построены за зиму 1893-1894г). Сразу началась отсыпка насыпи для полотна ж/д.

Летом 1894г построили ледник и овощехранилище (рядом с будущим вокзалом). В период лета с Хехцирского каменного карьера на барже завезли бутовый и тесанный камень для цоколя вокзала и других зданий. Также за лето прорубили просеку для зимней санной дороги, по которой казаки (из Лончаково и Кукелево) по подряду возили бутовый камень с Уссури (станицы Будогосского, 1859г была основа забайкальскими из Даурии, но в 1879 годы все казаки, кроме казака Соколова, были по стратегическому явлению переселены а приханкайскую долину, но после них остались 30 дворов, вторично заселили эту станицу в 1895г так же забайкальские казаки и назвали Забайкальское) на разъезд «Медвежий». Здесь же они и жили в бараках всю зиму. Ведь ссыльные на зиму возвращались на Сахалин. В 1895г весной каменщики начали закладывать из камня цоколь вокзала, а плотники сразу же делали заготовку деталей для возведения стен. Постройкой вокзала и шестиквартирного дома для служащих станции строил урядник со своими подчиненными. Прибывали и вольнонаемные.

Так приехал сюда Бокач Алексей Иванович. Путь был долог: из Одессы до Владивостока на пароходе «Кострома», оттуда поездом до Никольской (ныне Уссурийск), от Уссурийска до ст.Уссури (ныне Лесозаводск), от нее на барже до казачьей станицы Венюково, и наконец, от Венюково на волах до разъезда Щебенчиха (ныне ст.Котиково).Здесь он и построил для свой семьи барак как раз недалеко от бараков железнодорожников. В то время прокладывали шпалы и рельсы на подготовленную насыпь. Шпалы тесали топорами из разных пород деревьев тут же в лесу, на волокушах вывозили к насыпи. А с Венюковской пристани на разъезд Котиково для проложения дороги дальше в будущей станции Вяземской. [1]

Так, в 1985 году от Щебенчихи (Котиково) была проложена рельсовая дорога через ст. Вяземскую к разъезду Чупрово (Красицкое).

Возникновение селения относится к ранней весне 1895г, когда здесь осело 15 крестьян-переселенцев и ссыльно-поселенцев и 2 казачьих семьи (Кн. «Отчет по командировке в Приморский край летом 1901 года чиновников Сосновского, Шилкина и графа Апраксина», спб, 1902г). Населенный пункт начал развиваться в связи с прохождением через него ж/д линии северного участка Уссурийской ж/д. В 1897 г. на станции был построен первый деревянный вокзал и по приказу генерал-губернатора Н. И. Гродекова, станция стала носить имя начальника строительства Уссурийской железной дороги Ореста Полиеновича Вяземского.

В 1897-1898 гг. – баня и ж/д больница. Это было небольшое деревянное здание, называлось «Приёмным покоем». В больнице было всего 6 коек. Первыми работниками были врач Фриденштейн, фельдшеры Алексеев К.С. и Касперович, а во втором десятилетии 20 века Быстряков.

В этом же году была построена водонапорная башня. Она предназначалась для создания напора в водопроводной системе депо, вокзала и для заправки паровых систем паровозов.

Время шло, поселение расширялось: появляется первый храм, который строился с 1898 по 1901 год на средства из благотворительного фонда имени Александра III и пожертвованные пять тысяч рублей вдовой полковника Марией Тепловой.

Благодаря благотворительному фонду «имени Императора Александра III» в 1899 г. было построено кирпичное здание школы- «Трехклассная церковно-приходская школа Его Императорского Величества».

Она предназначалась для обучения детей железнодорожников, но в связи с тем, что после постройки школы не было детей для обучения, школа была открыта в 1904 году. В 1916-1917 гг. было построено второе здание (там, где сейчас доска о первом пионерском отряде).

Строилось оно тоже железнодорожным ведомством и вначале предназначалось для так называемого «железнодорожного собрания», то есть своеобразного клуба для собраний, встреч, демонстрации немого кино и других развлечений, которыми пользовались имущие граждане. Но вскоре, учитывая нужды школы, здание было передано ей. Позднее школа стала называться «2-х классная начальная школа Уссурийской железной дороги». Параллельно с начальной школой было открыто «Высшее начальное училище при станции Вяземской Уссурийской ж/д», а с 1924 года- «Вяземская ж/д-ная школа-семилетка», а так же было название «Вяземская школа фабрично-заводской семилетки» (ФЗО). В этом здании в 1924 году был образован первый пионерский отряд им. Розы Люксембург. Первая вожатая отряда Мотина (Ильина) Валентина Алексеевна.

После постройки ж/д сюда на заселение отправились крестьяне. Как усматривается из доклада канцелярии Приамурского Генерал-губернатора от 16 мая 1901 г., возникновение селения у станции Вяземской относится к ранней весне 1895 года, когда здесь осело 17 домохозяев, в том числе 15 крестьян-переселенцев и ссыльных и только 2 казака. Крестьян поселяли вглубь от казачьей линии. В 1899 году, спустя 4 года после фактического основания поселения, казачья администрация возбудила впервые вопрос об образовании здесь казачьего посёлка, при чём перечислила сюда несколько казачьих семей. [3]

В 1900 году войсковая администрация переселила на станцию Вяземскую ещё несколько казачьих семей из старожилов. Так появился посёлок Гленовский (или по имени станичного атамана полковника Глена, управляющего Гленовским станичным округом или ).

Таким образом, вопрос об участи этого поселения был разрешен местным начальством в пользу казаков.

При этом крестьянам-переселенцам было предоставлено на выбор: либо остаться в поселке на положении арендаторов, либо перебираться на образованный в 5 верстах от станции Вяземской переселенческий участок Отрадный. И крестьяне осталась на земле казаков в качестве арендаторов. Так было образовано крестьянское село Потанино (позже в 1905 году Вяземское).

Итак, рядом со станцией возникли три небольших поселка казачье – Гленовское, крестьянское – Потанинское (в официальных документах не фигурирует) и железнодорожное - Вяземское. Через несколько лет они были объединены в село Вяземское. Границей между поселками казачьим и крестьянским была поскотина по улице, ныне Коммунистическая (поскотина- это изгородь из жердей для скота, не позволяющая скоту выходить на ж/д и топтать посевы). Кирпич для домов и печей производился на двух заводах. Эти небольшие кустарные предприятия с ручным трудом, располагались по оврагам восточной и западной стороны станции. В обоих населенных пунктах появляются школы: в 1907 году - казачья школа в станице Гленовской, в 1906г. в селе Потанино - школа для крестьян - 2-х классное 5-ти годичное училище (в дореволюционное время самая большая из всех школ Вяземского). На весь Гленовский округ имелось два медицинских участка: врачебный в Венюково и фельдшерский в Гленовской. Под больницу отводили обычно крестьянский дом. Население редко обращалось к медицинской, её просто не было.

Затем в район появляются крестьянские села: в 1900 году – Отрадное, Дормидонтовка, а в 1902г - Красицкое, в 1906 год – Тигровое, в 1907 году - Капитоновка, Глебово, Венюково. Здание венюковской крестьянской школы было лучшим. На ее строительство Венюков завещал 10тыс.руб.

В 1909 году появились опустевшие ныне сёла: Чернобаевка, Ярославка, Тарасовка. Через год, были основаны Соболево, Дмитриевка, Виноградовка, Роскошь.

Все крестьянские сёла в это время объединялись в две волости: Вяземскую и Дормидонтовскую. Они относились к Хабаровскому уезду. [1]

Жили и работали в с. Вяземском и ссыльные из числа репрессированных поляков и «смутьянов» отбывавших свой срок на о. Сахалине, но которые были нежелательны царскому правительству, в центральных областях России Осин и П., Ионов, Ковальский, Балиновский и др.Кроме русских, в Вяземском жили корейцы и китайцы, в своих поколениях, не смешиваясь с русскими. Корейцы строили свои фанзы, хуторами по пять-десять домов ближе к реке Уссури, вдоль реки Первая Седьмая. Занимались огородничеством. Сеяли кукурузу, просо, гаолян. Ловили рыбу, которую продавали жителям станции, ходили на поденные заработки по погрузке дров и распиловку леса вручную, на доски. Жили семьями. Одежду носили национального покроя и белого цвета. Позже в 1930-1936 г корейское население было организованно в колхоз (Отрадное), по выращиванию риса. В 1937г корейцы организовано выехали в Казахстан.

Китайское население - это лавочники и также бедняки. Они проживали обособлено в Китайской слободке по оврагу. Семей не имели, женщин среди них было мало. По причине контрабандной активности слобода была ликвидирована, население выброжено в Китай. Кроме того китайские лавки были и на левом берегу Уссури, напротив каждого села. Сюда, в эти лавки шла вся пушнина, панты, корень женьшеня, добываемые русскими. Все обменивалось на Ханьшин (водка из гаоляна), материю, спички, муку.

Товар завозился из Манчьжурии по р.Сунгари, Амуру и Уссури. Качество товаров было низкое, а цены высокие. Зимой китайские лавки проходили по льду, а летом свободно на лодках. Для видимого порядка в с.Вяземское проживал один корчемный стражник.

Аборигенов – уссурийских гольдов на территории было мало. По языку близки были к Хорским, Бикинским и Иманским удэгейцам. [3]

Но при появлении русских переселенцев ушли на Амур, побережье моря. Как память об аборигенах сохранились следы пребывания возле устье рек: Подхоренок, 10щй и 2-щй Седьмой. Особое внимание- городища в виде валов и глубоких рвов недалеко от с.Кукелево.

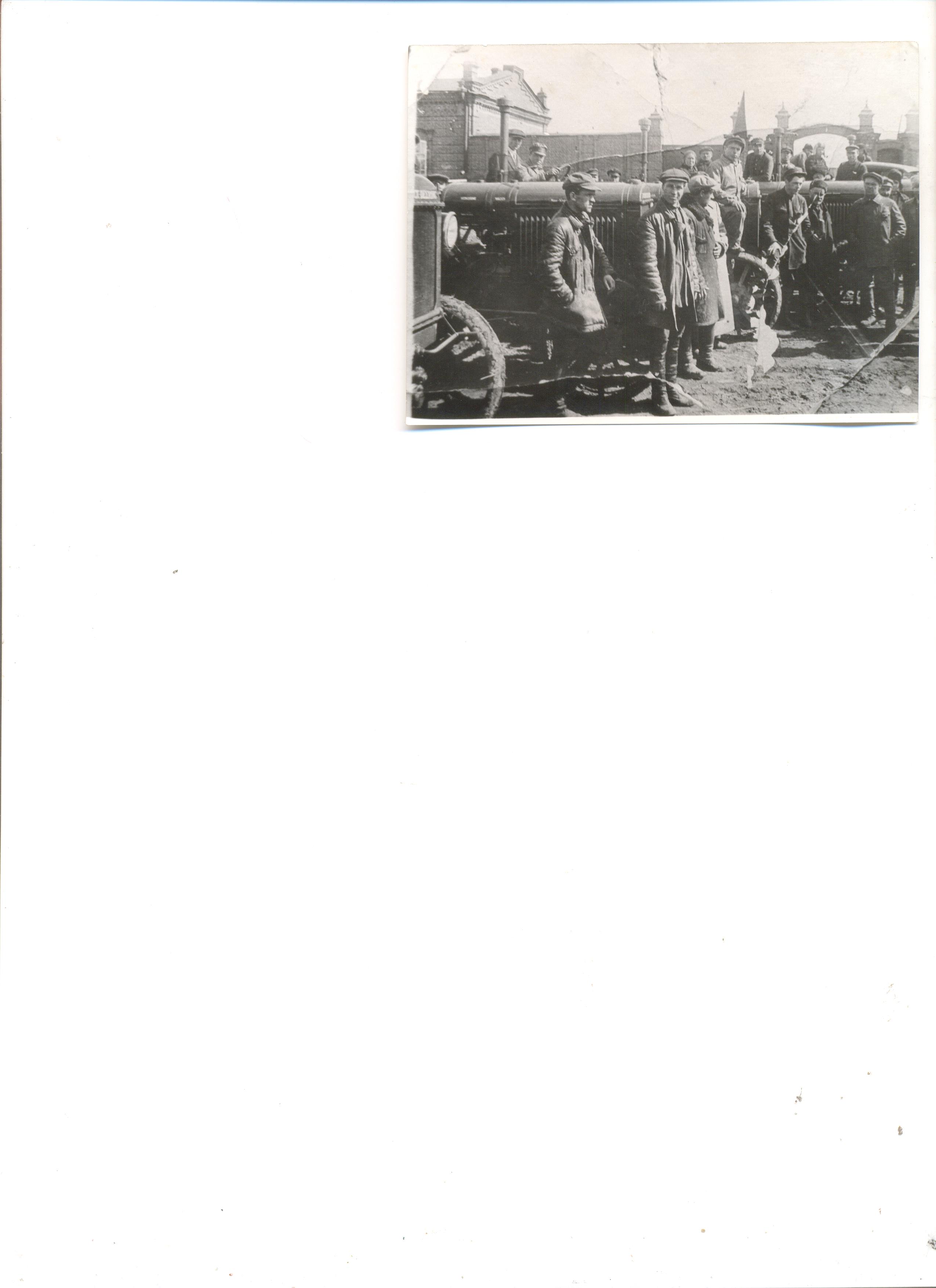

Весной 1918г началась гражданская война, которая на Дальнем Востоке была связана с интервенцией. И уже в начале сентября 1918г Вяземскую заняли японцы. Зевком получал указания от Хабаровской организации большевиков через проводника Федота Коваля.

При поддержке рабочих Хабаровска комитет развернул в волости партизанское движение. Александр Погорелов стал командиром одного из партизанских отрядов.

В годы войны Вяземский район был одним из центров партизанского движения в крае. Многие вяземцы принимали участие в войне и в партизанском движении в районе. Они не могли смириться с тем, что на русской земле хозяйничают интервенты. Среди партизан, героев гражданской войны на Дальнем Востоке, был рабочий Вяземского железнодорожного Депо, коммунист Александр Погорелов.

Многие старожилы города Вяземского хорошо помнит Александра Евтихеевича Погорелова. Трудный путь прошел этот человек. В детстве - нищета и голод, с тринадцати лет - изнурительный труд на хозяина. Потом - служба в царской армии, первая мировая война. О том, как сложилась дальнейшая судьба А.Погорелова, можно узнать из воспоминаний известного дальневосточного партизана Григория Коваля, юность которого также прошла на станции Вяземской.

«Весной 191Зг, - пишет Коваль, - по зову партии большевиков много молодежи Вяземского ушло в Красную Гвардию на образовавшийся тогда Гродековский фронт. Среди них был и Александр Погорелов. К 15 апреля 1919г в Вяземском районе сформировались партизанские отряды. Ими руководили Гармашев, Погорелов, Буссель и я. Отряд Погорелова действовал в районе деревень Роскошь и Виноградовка, разъезда Гедике, станции Котиково и поселка Венюково».

Нелегко пришлось партизанам на первых порах. Не хватало оружия, еды, жилья. Но отряд Погорелова, как и другие, быстро вышел из затруднительного положения.

Поставил в тайге бараки, разоружил казачьи села - Кедрове, Алюнино, Венюково. 20 декабре отряд захватил на разъезде Гедике японский эшелон. Трофеи были богатые: шесть бомбометов, четыре пулемета, свыше тысячи винтовок, боеприпасы, продовольствие.

Отважные и стойкие партизаны Вяземского Района не давали врагу ни на минуту успокоиться. Только отряд Погорелова за зиму вывел из строя 12 мостов. У Александра Евтихеевича были прочные связи с железнодорожниками, и партизана аккуратно информировали о продвижении врага.

На вторую ночь после схватки на Гедике партизанская база Погорелова в селе Роскошь подверглась нападению крупного японского карательного отряда. Продержавшись по мере возможности, Погорелов сообщил о нападении японцев в отряд Гармашева и Ковыля, а сам укрылся в тайге. Вскоре партизаны соединились и окружили деревню. Японцы недолго торжествовали победу. В тяжелом бою при сорокаградусном морозе партии заны начисто смели противников.

Когда гражданская война закончилась, Александр Евтихеевич вернулся в родное депо. С тех пор он жил в Вяземском. Секретарь партийного депо заместитель председателя исполкома районного Совета депутатов трудящихся - таков его жизненный путь. Погорелов, как и прежде всегда был в авангарде, верно и честно служил Родине. В 1946г А.Е.Погорелова не стало. Земляки с почетом похоронили Красного командира. Возле здания райисполкома раньше высился обелиск, а сейчас там памятные плиты. А у Восточного переезда моего города братская могила с высеченными на скромном памятнике именами зверски замученных и расстрелянных партизан отряда Погорелова, над которыми учинили расправу зимой 1920г казаки станици Невельской. В городе всю жизнь проработала школьной учительницей его дочь - Любовь Александровна Погорелова. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но ее часто встретишь среди детей, которым она посвятила свою жизнь.

18 февраля 1922 года Вяземская окончательно освобождена, прекратилась борьба большевиков за свою землю. Начался период мирного социалистического строительства.

Гражданская война, хозяйничанье белогвардейцев и интервентов основательно подорвали слаборазвитую экономику волости. Железная дорога, проходившая по району, была разрушена.

В конце 20-х начале 30-х годов экономика районе была направлена на развитие лесной промышленности, создание продовольственной базы для удовлетворения продуктами питания не только сельского населения, но и окрестных рабочих поселков, с некоторым вывозом продовольствия в г.Хабаровск.

В годы первых пятилеток в районе создается новые промышленные предприятия: электростанция, ремонтные мастерские, хлебопекарня, Кир личный завод, типография. Дормидонтовский лесопильный завод Вяземский, Ворошиловский и Дормидонтовский леспромхозы. Но объемы их производства были небольшими, преобладала примитивная техника, конная тяга и в основном ручной труд. В 1938 году село Вяземское получило права поселка городского типа. По переписи 1939 года число жителей достигло 12 тыс. человек. Перед началом Великой отечественной войны разительные перемены произошли в Вяземском леспромхозе. Объем промышленного производства здесь вырос в 15 раз.

В героические страницы летописи Великой Отечественной войны вяземцы вписали и свои замечательные строки. Более пяти тысяч воинов сражались с фашистскими захватчиками под Москвой и Ленинградом, на берегах Волги и на Курской дуге, с японскими захватчиками на Дальнем Востоке. Около двух тысяч вяземцев пали на полях сражений.

Шестеро наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза: К. С. Заслонов, Ф. Н. Стоцкий, Ф. П. Котляр, Е. А. Дикопольцев, В.Бабошин, В. В.Пилипас.

За проявленные мужество и храбрость, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, родина наградила орденами и медалями около четырех тысяч вяземцев. Это им, живым и павшим героям этой войны, в центре нашего города, на площади Победы воздвигнут монумент.

25 октября 1951 года п. Вяземский возведён в ранг города районного подчинения. Первым председателем исполкома Вяземского горсовета был А.С. Петухов, затем на этот пост заступил И.С. Семерников, а 1963 году избрали И.Д. Гармидера.

Бурно стала развивать экономика города в послевоенные годы. Главное направление работы промышленных предприятий в это время – укрепление материально-технической базы на основе повышения технического уровня производства; механизация, автоматизация технологических процессов, внедрение новой техники и технологии производства. До 60-х годов Вяземский был деревянным и в основном застроен одноэтажными домами.

В 60-х годах начинается интенсивное строительство в районе. В 1961 г. построен кинотеатр «Космос». В 1964 году построено на селе – 90 жилых домов, построено 3 магазина, 7 бань, 49 проезжих мостов, 29 пешеходных.

В 1959 году построена СОШ №3, В 1960 – школа в селе Котиково, в 1963 – здание пристройки к СОШ№20. Заметно, Вяземский начал менять свой облик с 1965 года. Построены ситроцех, магазин «Рассвет», 32-х квартирный дом по ул. Верхотурова, сельхозтранс, молочный завод по ул. Школьной, учебный комбинат по ул. К.Маркса. Поданы заявки на отведение земельных участков на строительство зданий милиции (1967г.), жилого 129-квартирного дома по улице Ленина, городского общежития, РДК (1968 Г.), строительство будущего детсада №3 на 280 мест, редакции газеты «Ленинский путь» с типографией (1969 г.), Дома правосудия (1971 г.).

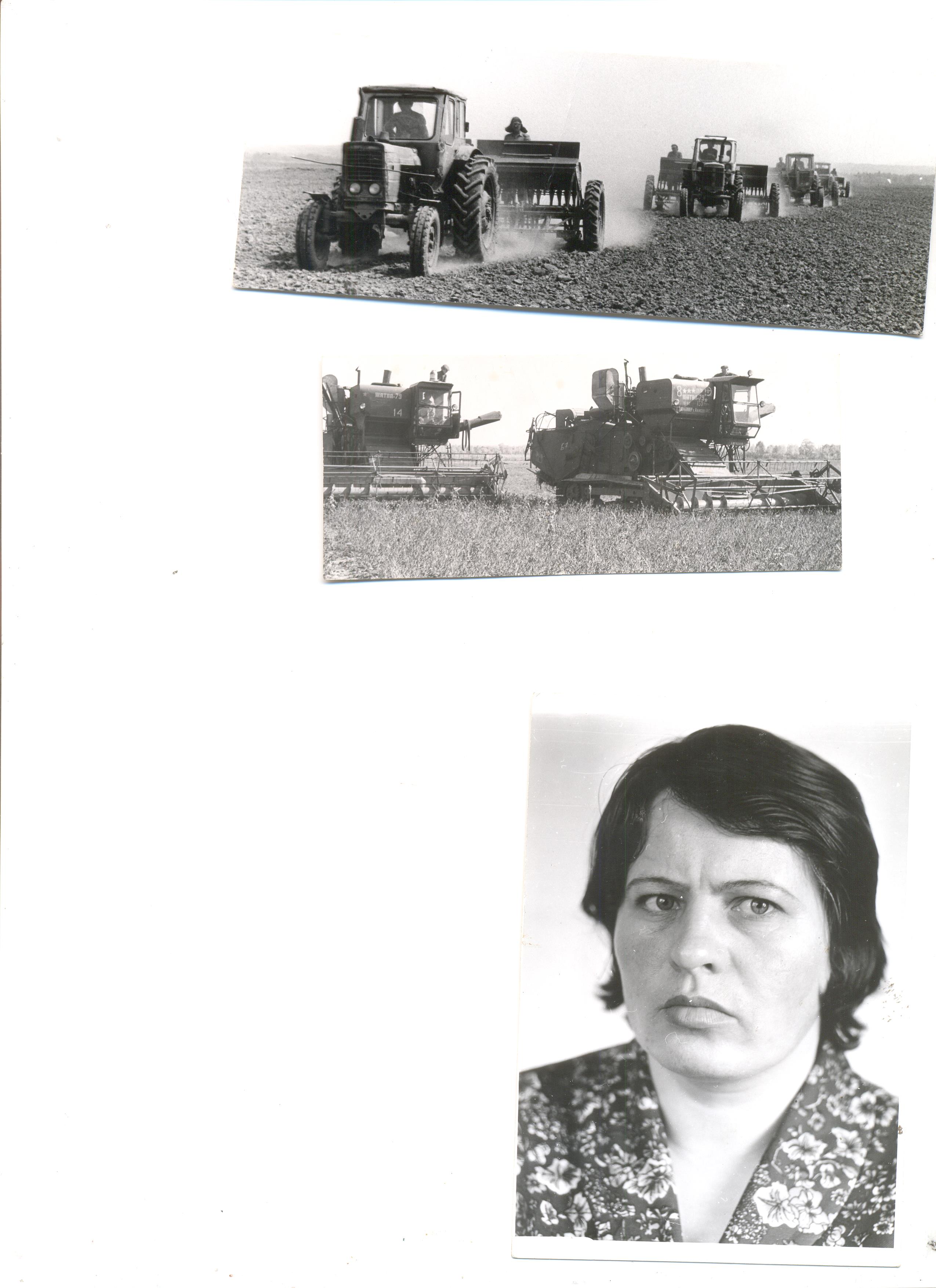

Центральный микрорайон города по улицам Коммунистической, Орджоникидзе, Казачьей застроился жилыми зданиями в конце 60-х и в течение 70-х годов. В 1961 году был создан Вяземский плодово-ягодный совхоз. Совхоз был основан на месте, где была расположена научно-опытная станция по овощеводству. Станция проводила большую работу по селекции овощей для Хабаровского края.

Современный облик г. Вяземский приобрел в шестидесятые - восьмидесятые годы ХХ века. В городе начинается строительство первых современных, многоквартирных домов городского типа с асфальтированными улицами и тротуарами, зданиями культурно-бытового и производственного назначения. В этот период построены, Дом культуры, краеведческий музей (1977), городские площади «Виадук» и «30-летие Победы» (1975). Решением городского Совета 25.10. 1990 года горисполком распущен.

Свое второе рождение городская власть связывает с принятием в 2003 г. Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Законом Хабаровского края от 30.06.2004г. №191 «О наделении административных центров районов статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ» город Вяземский наделён статусом городского поселения, а 03.04.2005г. состоялись выборы главы городского поселения и депутатов городского Совета. Администрация городского поселения образована 01.01.2006 г. [3]

Заключение

Несмотря на относительно «молодой» возраст и скромные размеры, Вяземскому району есть чем гордиться. И в мирное время, и во времена тяжких испытаний наши земляки честно выполнили свой долг перед родиной.

Отстояли честь и свободу родного края во времена гражданской войны и Великой Отечественной. Возродили разрушенную войнами экономику, подняли уровень культуры и образования. Пусть было тяжело, но наши земляки привыкли помогать друг другу. Брат за брата, сосед за соседа так совместными усилиями добились того, что есть сейчас, что посчастливилось увидеть нынешнему поколению.

Наш город известен не только на Дальнем Востоке и по всей России, но и за рубежом. Люди, которые своими достижениями в любимом деле вывели его на всероссийскую арену, живут здесь и продолжают трудиться. Немало людей города Вяземского внесли огромный вклад в развитие науки, культуры, искусства родного города. Они начинали летопись истории города, района, а нам ее продолжать. И мы обязаны продолжать их дело так, чтобы не было стыдно перед их памятью. Им поставлены памятники, мемориалы, обелиски, возведены памятные плиты и доски, о них написаны книги, их фотографии помещены в стендах Вяземского краеведческого музея. Они прославили себя делами, а не словами. Благодарность им безгранична.

Список литературы

1. А.И. Куприянов. Новь Вяземской земли Хабаровск Кн. изд-во 1984.

2. «Инженер О.П. Вяземский» газета «Вяземские вести» № 78 - 2001г.

3. Архивные материалы Вяземского краеведческого музея им. Н. В. Усенко

Приложеня

Бюст О.П. Вяземского на железнодорожной станции г. Вяземский

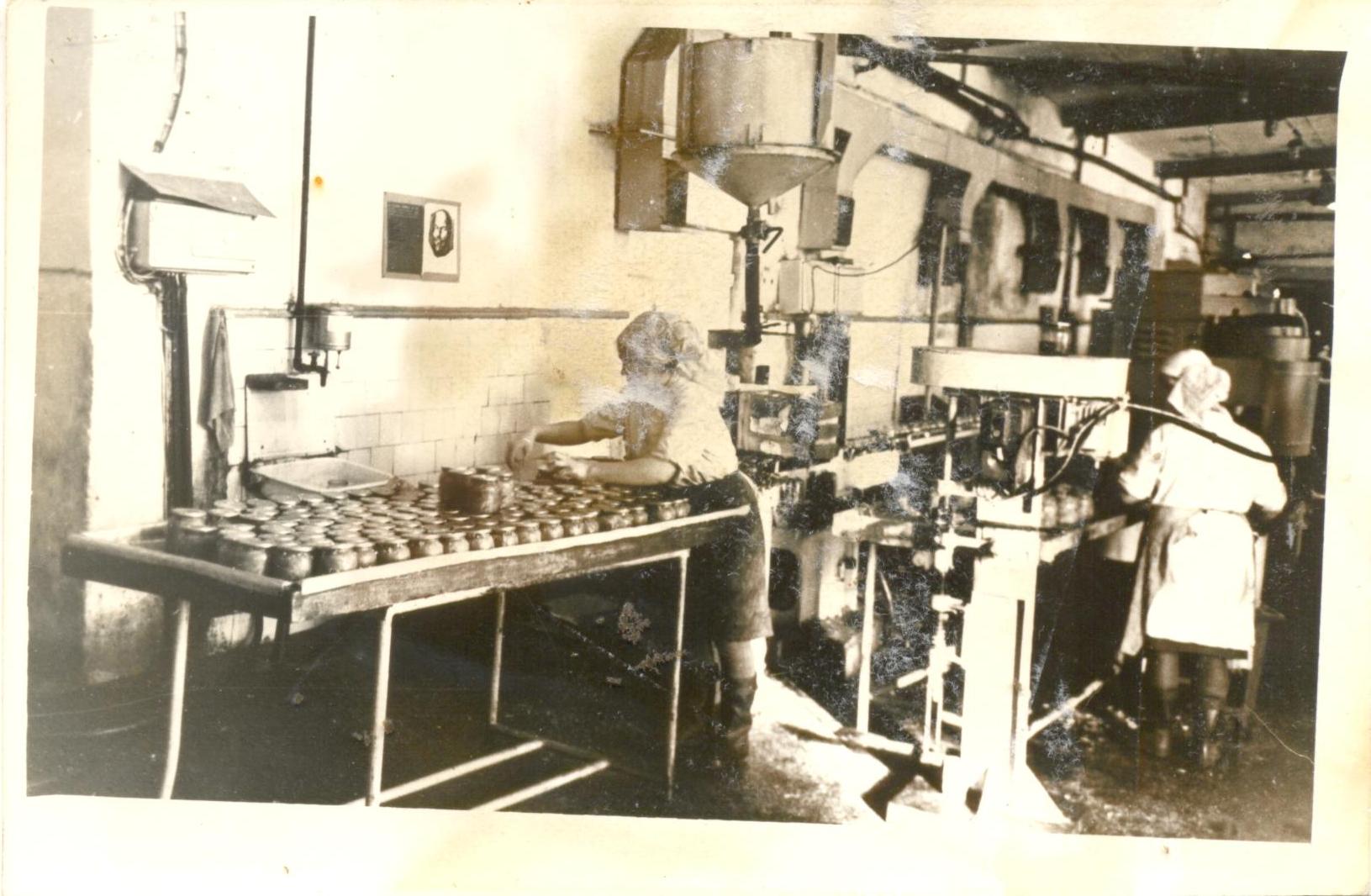

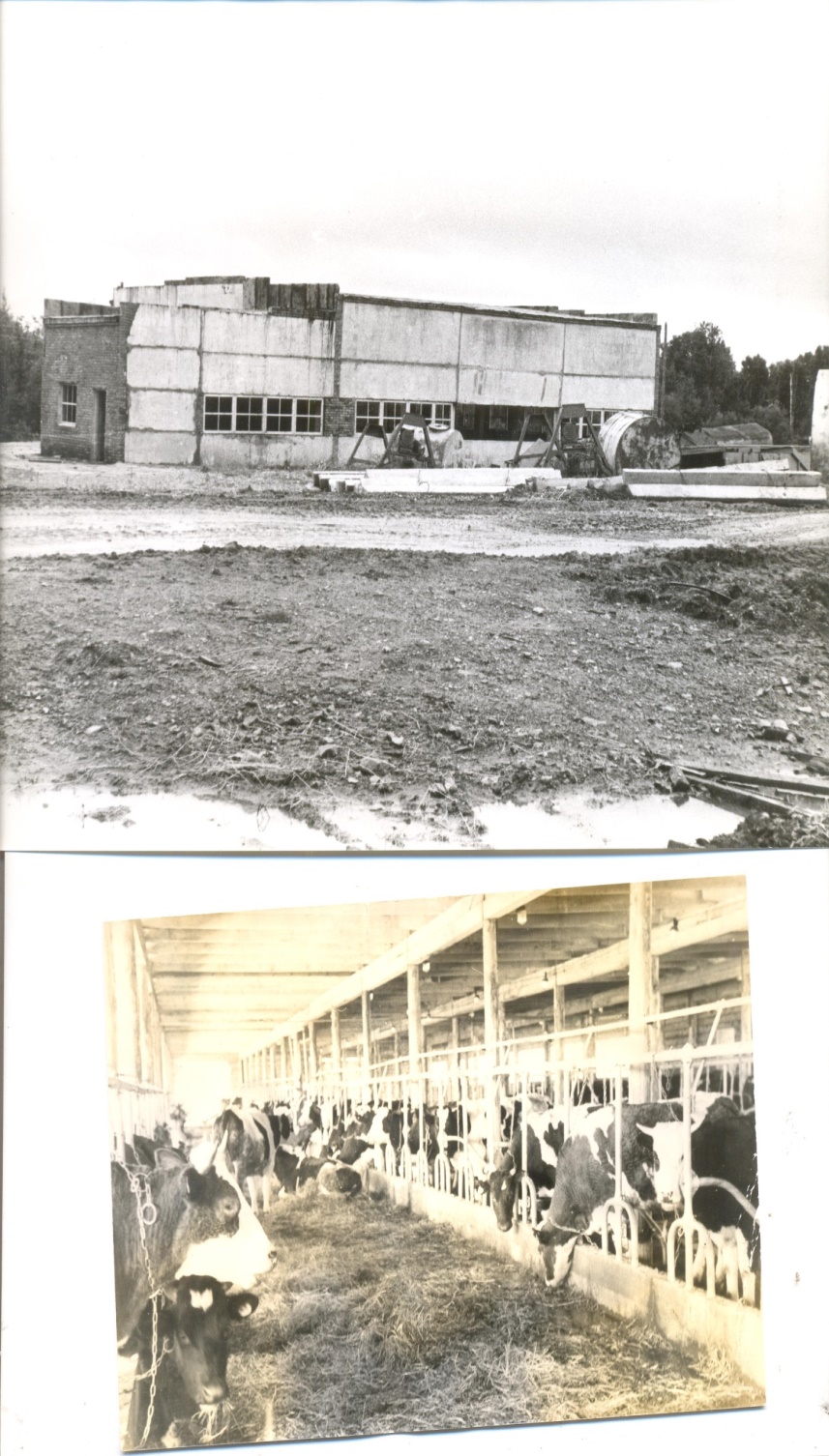

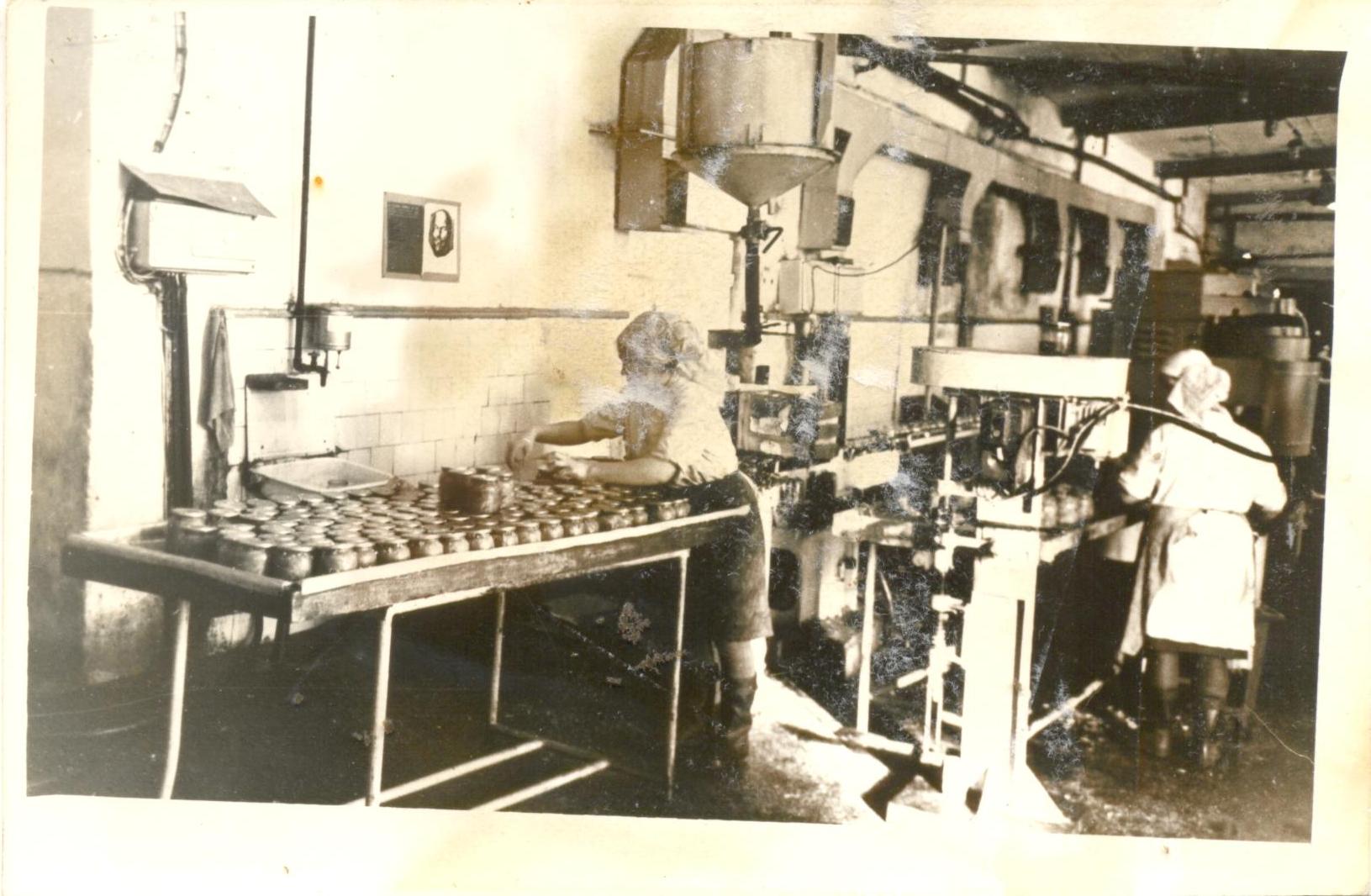

Овощеконсервный завод

Комбинат бытового обслуживания.

Кирпичный Завод

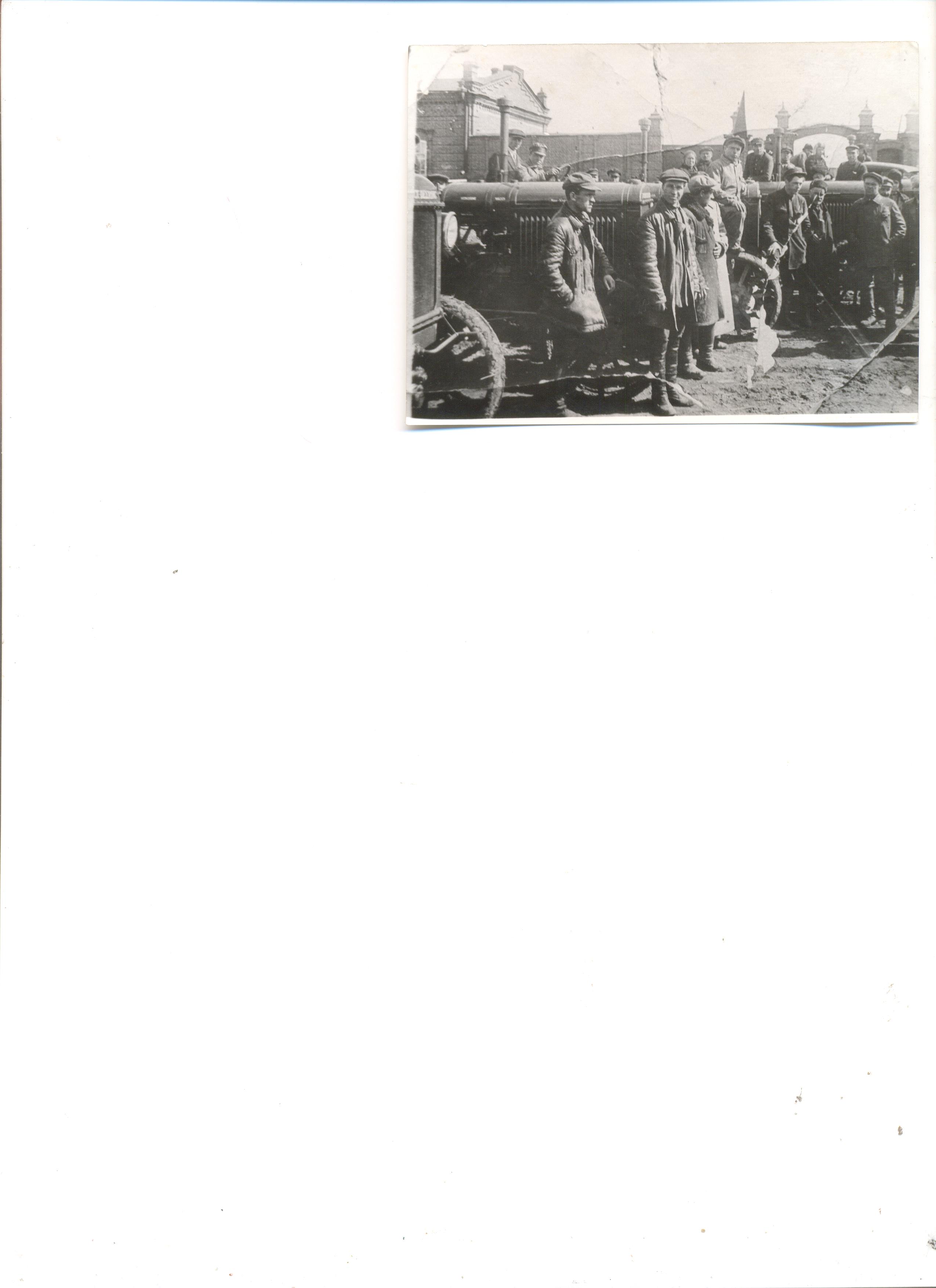

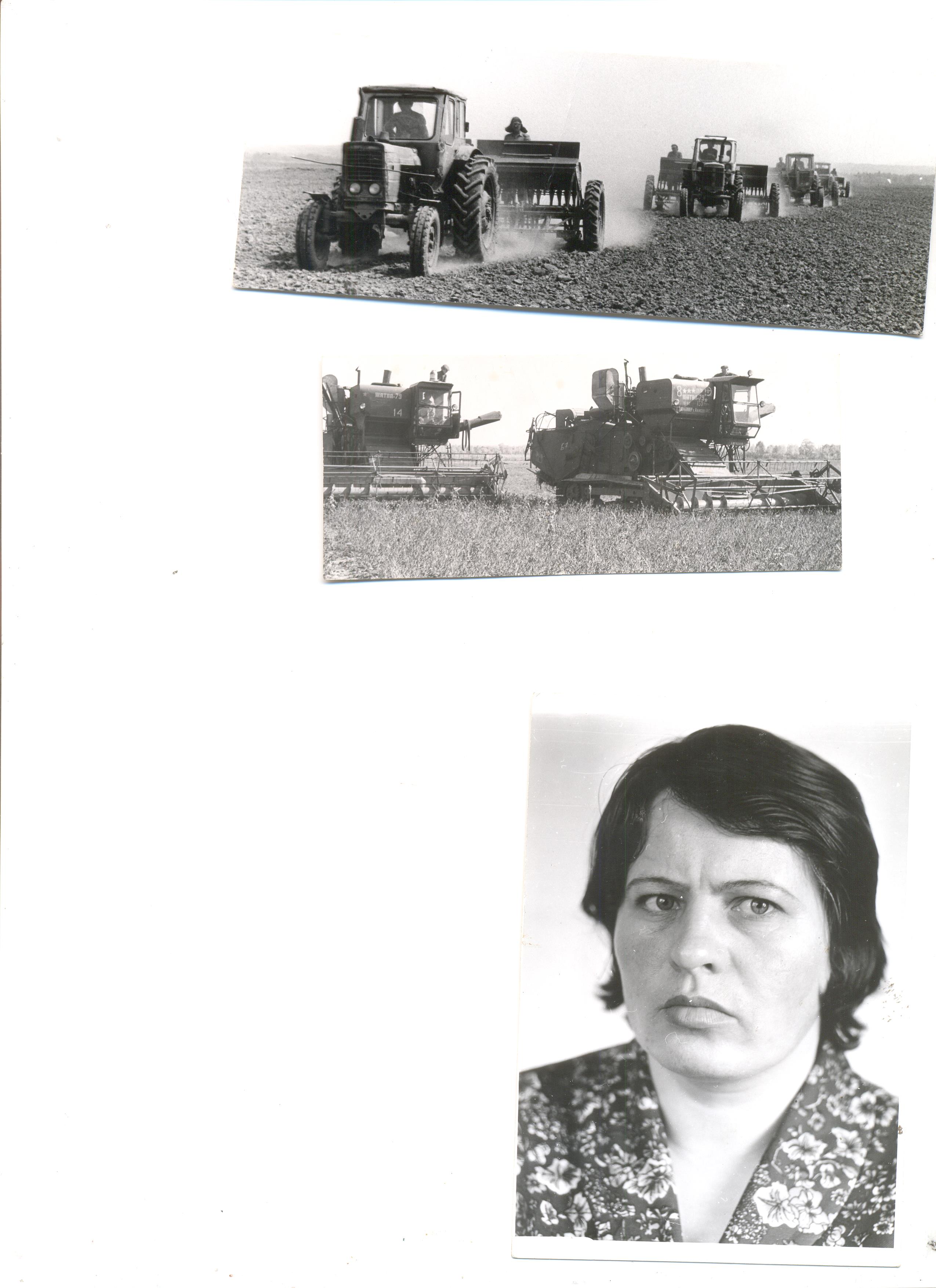

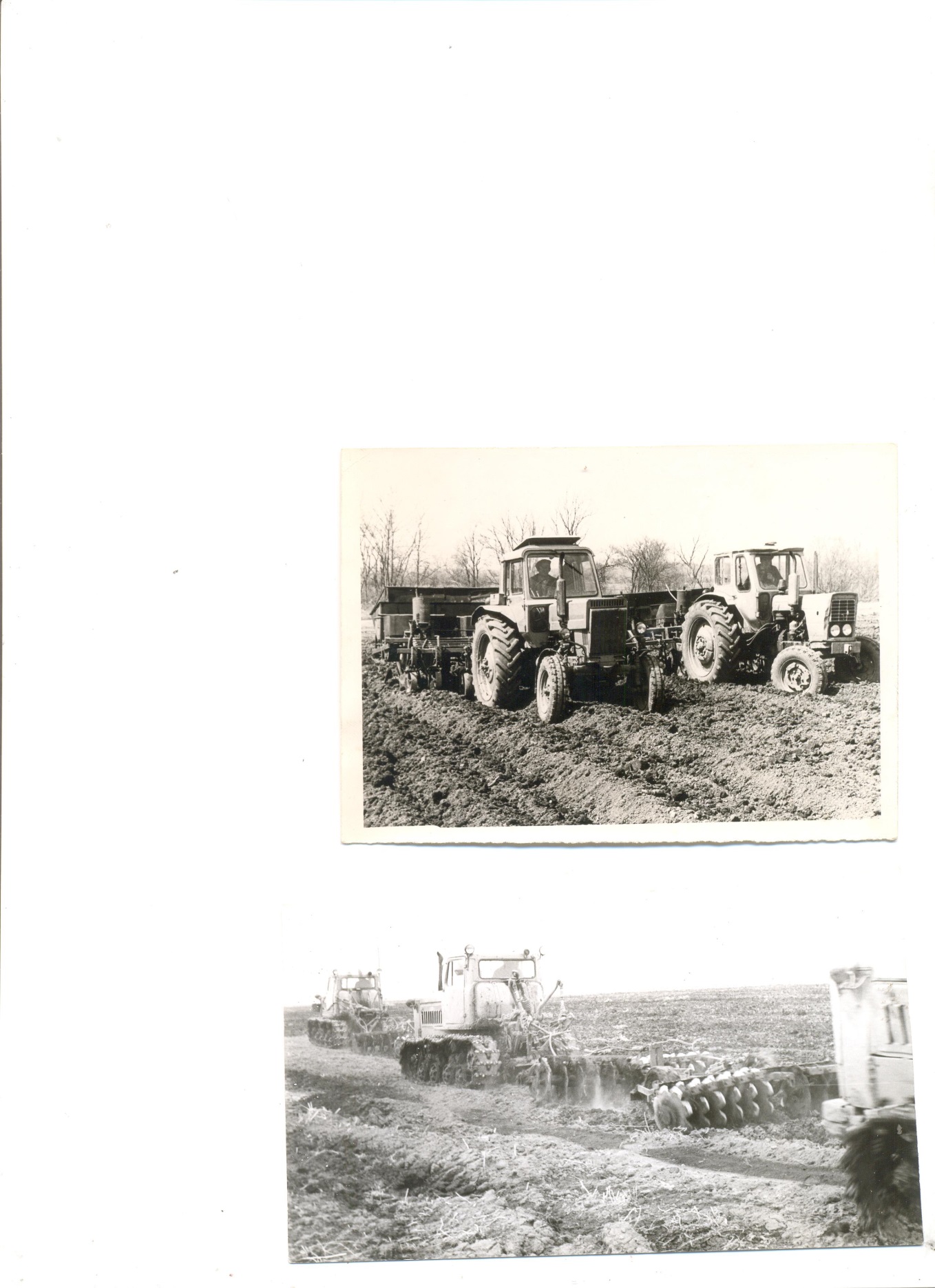

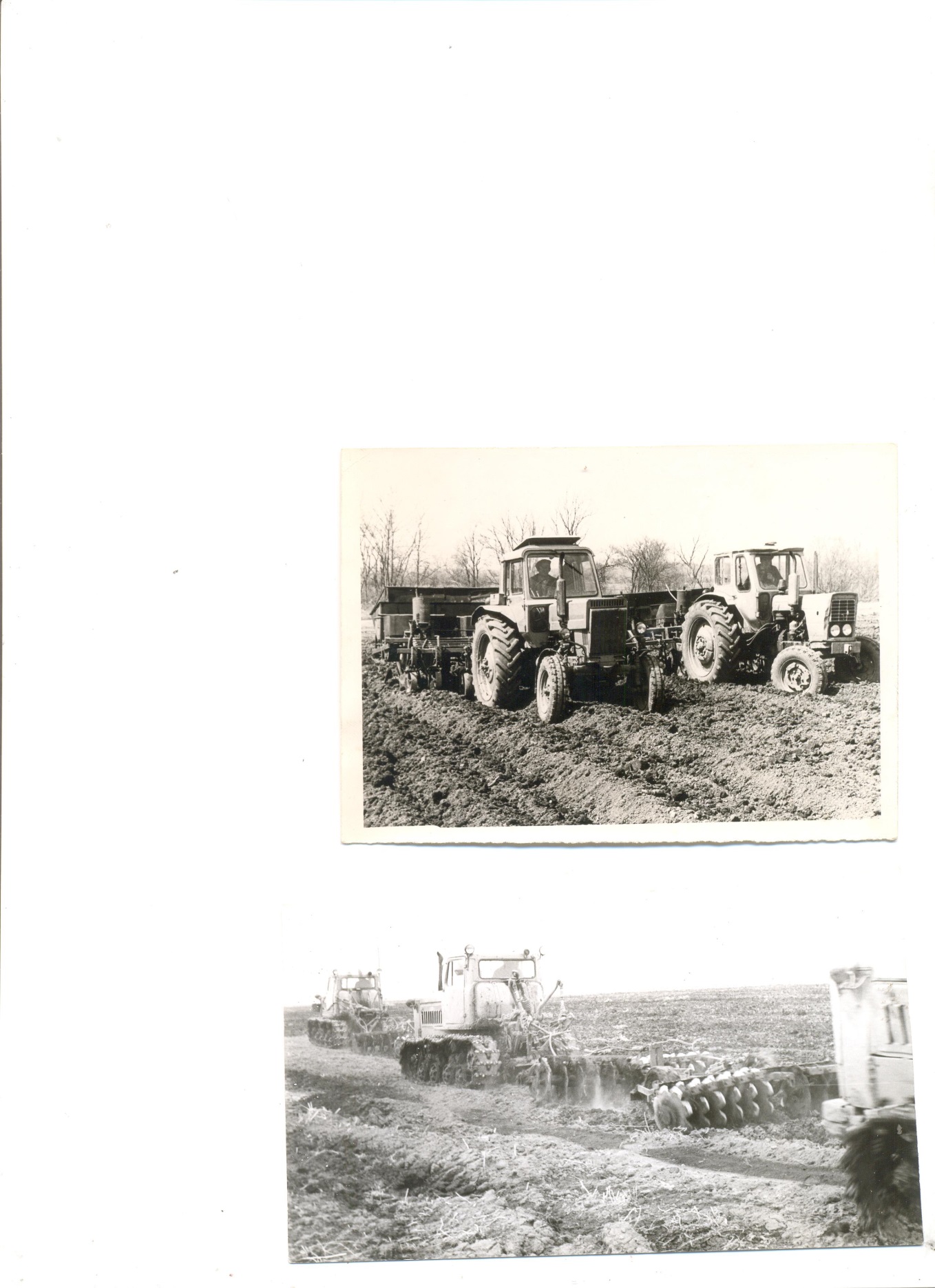

Отрадненская машинно-тракторная станция

Кинотеатр Космос

Локомотивное депо

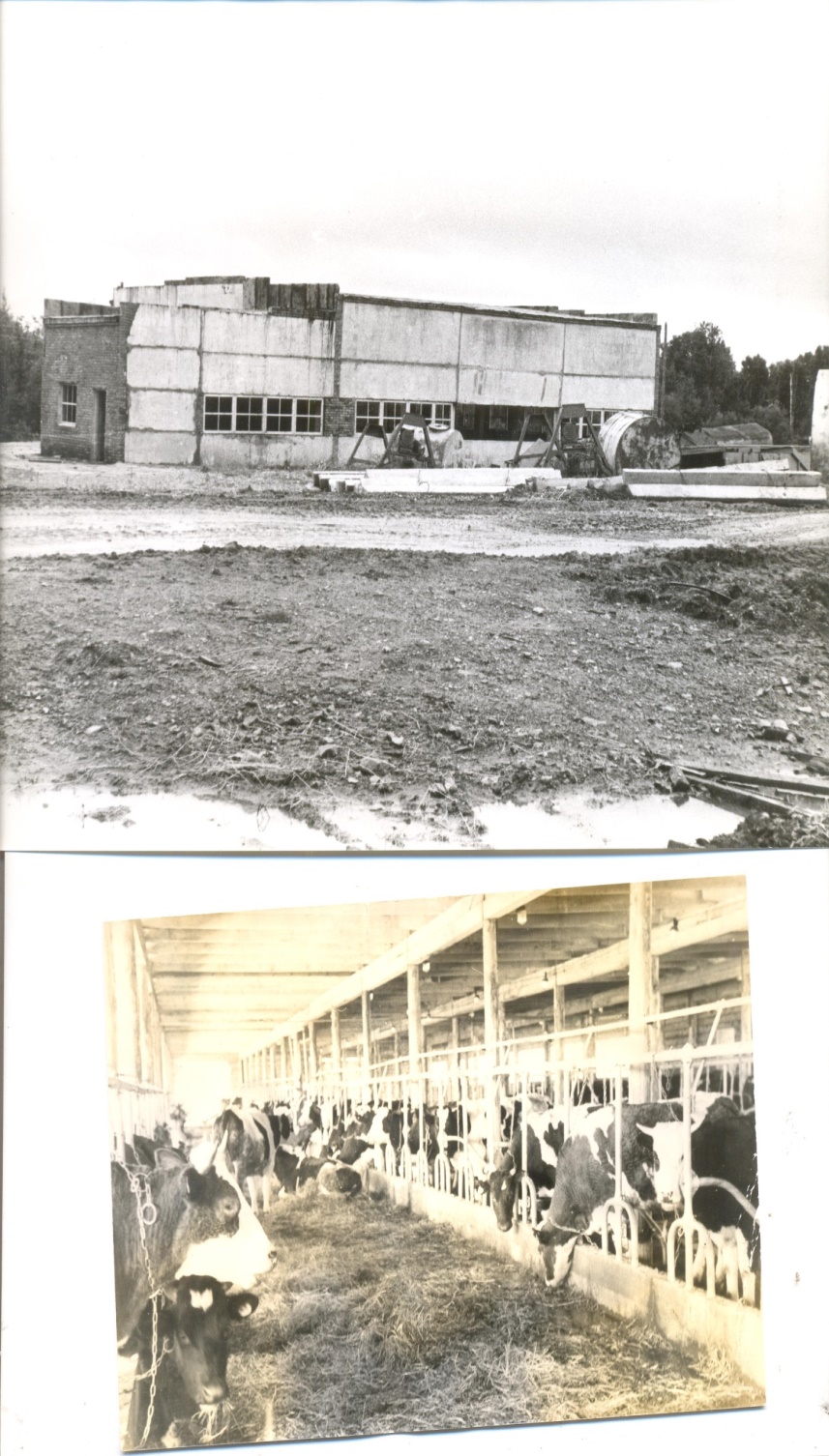

Вяземский плодовоягодный совхоз

Дормидонтовский соево-молочный совхоз

Глебовский совхоз