Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

Научно-исследовательская работа

ЖАНР

ВОИНСКОЙ ПОВЕСТИ

В ДРЕВНЕЙШИХ

Л ЕТОПИСНЫХ СВОДАХ

ЕТОПИСНЫХ СВОДАХ

Подготовила: Поварова Елизавета, 8а класс

МБОУ «Гимназия №2»

Р уководитель: Ильина Александра Яковлевна, учитель русского языка и литературы

уководитель: Ильина Александра Яковлевна, учитель русского языка и литературы

МБОУ «Гимназия №2»

г. Курчатов, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………4 стр.

Основная часть

Воинская повесть – жанр древнерусской литературы…………8 стр.

Воинская повесть. Особенности жанра .………………………12 стр.

Воинская повесть на телеэкране………………………………..15 стр.

Итоги анкетирования по теме исследовательской работы ……17 стр.

III. Заключение……………………………………………………….....20 стр.

IV. Литература ………………………………………………………....22 стр.

Приложение (Викторина, буктрейлер) ………………………..23 стр.

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается необходимость изучать жанр воинской повести, так как эти драгоценные мысли, странствующие по волнам времени, наполняют нас гордостью за наших далёких предков, учат нас с уважением относиться к их труду, борьбе, к их заботам о благе Родины.

Достигнута главная цель исследования – демонстрация наличия своей истории у русского народа, которой он гордится по праву.

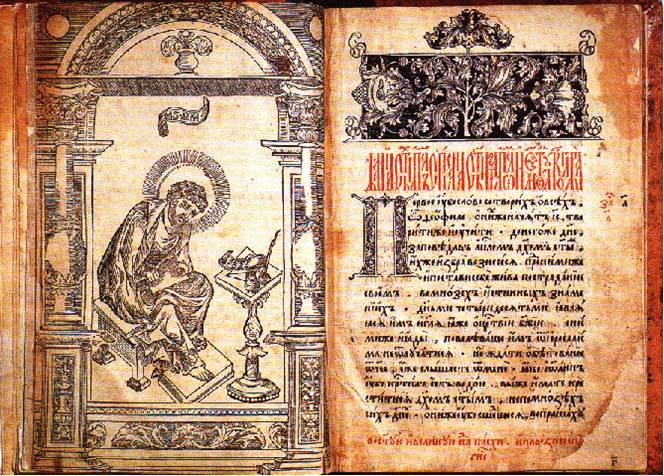

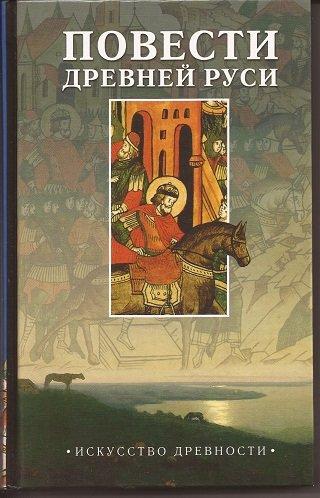

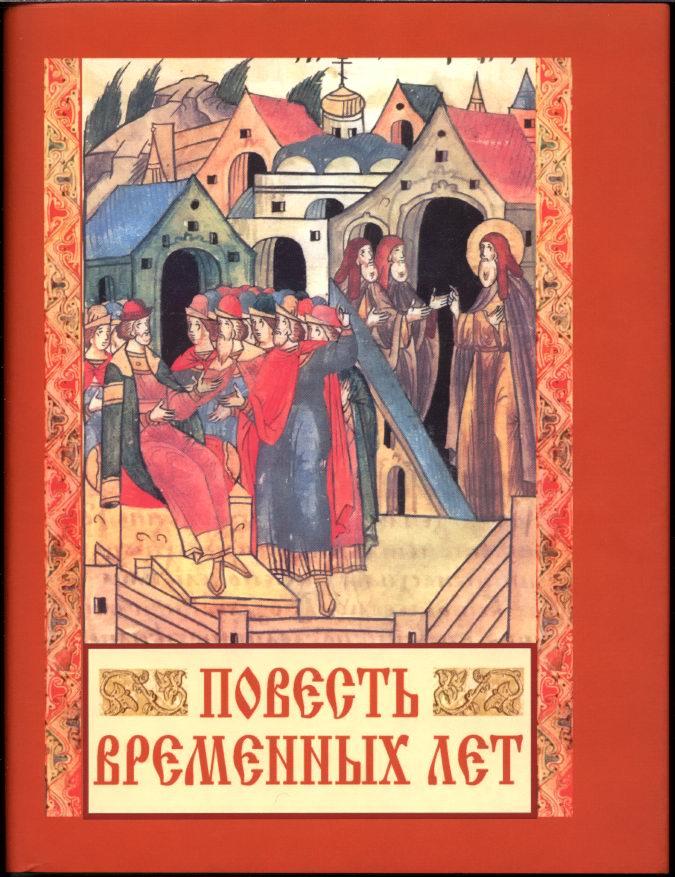

Удалось доказать, что воинская повесть как жанр зарождается и длительное время существует исключительно в рамках летописей. Особое внимание уделяется «Повести временных лет» – наиболее раннему из дошедших до нас летописных сводов.

ВВЕДЕНИЕ

Велика ведь бывает польза от учения книжного!.. Это – реки, напояющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина! «Повесть временных лет»

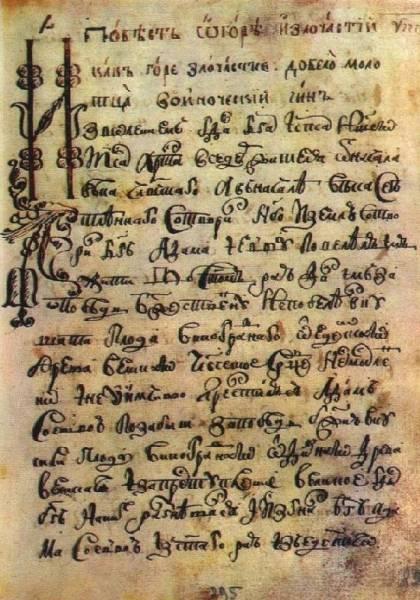

Вот как начинает её Нестор-летописец: «Се повести времяньных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Руская земля стала есть»1 (ок. 1113).

Весь накопленный опыт человечество привыкло фиксировать в литературе. В этом году летописи исполнится 907 лет. Тысячелетняя история зарождения собственной самой древней русской книги и в настоящее время продолжает наполнять нас гордостью за наших далёких предшественников. Читаешь её и убеждаешься: русский народ не без роду и племени – он имеет свою историю, которой можно гордиться. Мы обязаны об этом помнить, чтобы лучше знать и понимать свою историю и самих себя. В этом и заключается актуальность данного исследования.

Открываешь летопись «Повесть временных лет» и переносишься в удивительный мир истории Руси, к единственному источнику сведений о ходе событий, в котором способы изображений героев и событий можно назвать историко-легендарными. А какие герои встречают нас в этом таинственном мире! Центральным героем воинской повести является князь-воин, защитник рубежей своей страны – князь Святослав (сын княгини Ольги), строитель храмов, справедливый судья своих подданных – князь Владимир (Андрей Боголюбский – сын Юрия Долгорукого). Ему часто противостоит князь-крамольник, ведущий кровопролитные междоусобные войны, стремящийся добыть себе власть силой, жестокий и коварный Давид Игоревич, легковерный и нерешительный Святополк. Повествование о добрых и злых деяниях князей опирается на свидетельства очевидцев, участников событий – князь Олег (Вещий

Олег), устные предания.

Прочитав первую воинскую повесть о «Походе Олега на Царьград» (907 г.), своеобразную историко-легендарную повесть о «Походе Ольги на город Искоростень» (946 г.), «Повесть об осаде Киева» (968 г.) и другие, я сделала для себя интересное открытие: главный герой повести охарактеризован прежде всего через действие. Я решила выяснить, как развивался жанр воинской повести в древнейших летописных сводах.

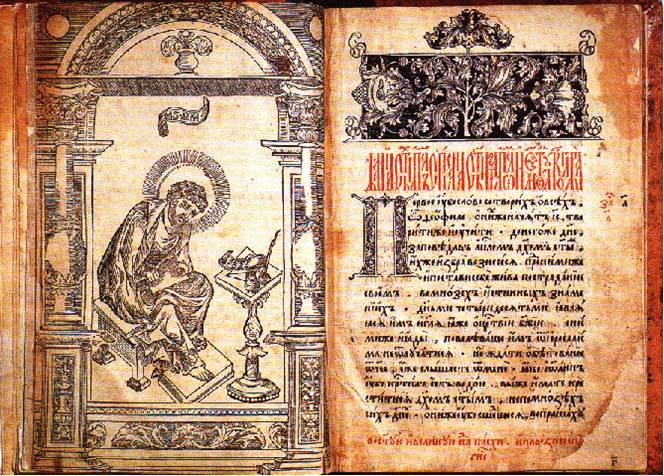

На уроке литературы, слушая рассказ своего учителя об учёном монахе Несторе, составившем первую историю Руси, невольно переносишься в то далёкое время, узнаёшь о том, как жили славянские племена в незапамятной древности, о войнах и князьях, о крещении Руси и о многом другом, понимаешь, что летописец описывает события своего времени и прошлых лет для того, чтобы мы знали, каким трудом и подвигами создавалась наша земля, и любили свою Родину, чтобы мы учились жить, сравнивая настоящее с годами минувшими.

Основная тема воинской повести - прославление защитников родной земли от врагов.

Призыв к миру – лейтмотив воинских повестей.

Объект исследования – жанр воинской повести.

Предметом исследования являются воинские повести как своеобразные литературные произведения.

Мной была выдвинута гипотеза: воинская повесть – это самый оригинальный памятник героическому прошлому нашей Древней Руси!

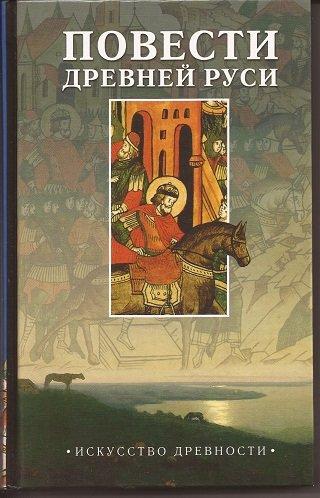

Я столкнулась с проблемой отсутствия в библиотеках воинских повестей в древнейших летописных сводах. Малое количество часов изучения в школе воинской повести приводит к тому, что мы мало говорим об этом жанре, пропадает интерес к серьёзному, глубокому чтению.

Наша история о духовном единстве русского народа тщательно стирается, переписывается. Изменяется содержание, изменяется и сознание.

Мы не знаем, «откуда есть пошла русская земля»4, забываем о великих началах и прошлом нашей страны. Нельзя допустить, чтобы бульварное чтение, насаждаемое Западом, оказывало влияние на умы юных читателей, запуская программу разрушения моральных и культурных ценностей, духовности русского человека. Чтобы ощутить живую связь с историей, откроем воинские повести, которые перенесут нас к богатому культурному наследию восточных славян, где главным мотивом был патриотизм, призыв к объединению сил против иноземных врагов.

Проводя обзор литературы по теме исследования, я узнала, что первым исследователем «Повести временных лет» стал российский историк и географ В. Н. Татищев. Немало интересного о летописи удалось выяснить археографу П. М. Строеву. Он высказал новый взгляд на «Повесть временных лет» как на свод нескольких более ранних летописей и такими сводами стал считать все дошедшие до нас летописи. Я пришла к выводу, что воинские повести должен знать каждый образованный человек, любящий свою Родину.

Читая работы разных исследователей: Трофимовой Нины Владимировны2, Лихачёва Дмитрия Сергеевича3, Шахматова Алексея Александровича,4 - я поняла, что в «Повести временных лет» значительное место занимает воинская повесть, которая рассказывает о ходе событий, о первых веках истории Руси.

Сюжеты и образы событий наполнены народным фольклором. В этом смысле, читая воинские повести, я нахожу удивительные элементы гениальных решений князей, элементы везения, удачи, а может быть, промысла Божьего. Это была эпоха тайных магических войн.

Проанализировать жанр воинской повести в летописных сводах, раскрыв художественный замысел и значение чуда в воинской повести, –

вот цель моей исследовательской работы.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

прочитать воинские повести;

из дополнительных источников получить подробную информацию об этом удивительном жанре;

провести анкетирование одноклассников и учащихся параллельных классов, чтобы выяснить, что они знают о воинской повести;

изучить обстоятельство происхождения воинской повести;

обобщить, систематизировать полученные в ходе исследования материалы и сделать выводы.

Для решения поставленных задач и получения результата я использовала следующие методы исследования:

Анализ источников информации.

Наблюдение.

Анкетирование.

Обобщение полученных данных.

Мультимедиа.

Воинская повесть, написанная живым и образным языком о князьях, о воинских подвигах, была доступным и интересным жанром для чтения на протяжении всей истории Древней Руси, дошедшим до современного читателя в составе средневековых летописей.

Я предлагаю Вам совершить путешествие в прошлое и раскрыть секреты воинской повести в древнерусской литературе. Для чего писались воинские повести? Как к ним нужно относиться? Вот в этом я и хочу разобраться.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Все может родная земля: накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой.

Вот только защитить сама себя не может:

защита родной земли – долг тех, кто ест ее хлеб, кто пьет ее воду, любуется ее красотой.

А. Митяев

Глава 1. Воинская повесть – жанр древнерусской литературы.

Древнерусская литература возникла в XI веке и завершила своё развитие в конце XVII века. Это начало развития нашей литературы, которая стала зарождаться с появления Киева как центра славянских земель. Отличается она оригинальностью, тем, что не была похожа ни на одну из литератур, существовавших в то время на западе. Главным отличием от зарубежной литературы было то, что целью своей авторы ставили не развлечение, а его духовное наставление, передачу читателям жизненного и духовного опыта–того, о чём должны знать и помнить мы – потомки земли Русской.

В начале учебного года, в 6 классе (2017 – 2018 уч. год), на уроках литературы мы познакомились с новым жанром древнерусской литературы – воинской повестью. Тогда у меня и возник интерес к ней, описывающей реальные исторические события, в которых автор сам принимал участие, так как не мог быть равнодушным к судьбе земли Русской. Ещё меня заинтересовала такая черта в древнерусской литературе, как анонимность, авторы не оставили своих имён, хотя писали от руки. Я поняла, что главная цель воинской повести – показать Русскую землю в ряду других народов мира, доказать, что русский народ — не без роду и племени, а имеет свою историю, которой вправе гордиться. Мне стало интересно узнать о том, какие тайны могут скрываться в историческом прошлом нашей страны. И думается, что воинская повесть – это самый оригинальный памятник героическому прошлому нашей Древней Руси!

Работая с Большой советской энциклопедией5, я нашла определение, что такое воинская повесть.

Воинская повесть – жанр древнерусской литературы, распространённый в XI–XVII веках. Основу воинской повести составляет изображение исторического события, связанного с героической борьбой народа против внешних врагов.

Воинская повесть всегда имеет сюжет.

Композиция воинской повести состоит из трёх частей:

- подготовка события (сбор войска);

- повествование о событии (выступление в поход, подготовка к бою, бой);

- последствия события.

Первая повесть этого типа рассказывает о «Походе Олега на Царьград»6.

В первой части летописец пишет о составе войска киевского князя: «В 907 году собрался Олег с большим войском идти войной против греков. Пошёл Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. Взял с собой множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и полян, и северян, и древлян, и радимичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи - этих всех называли «Великая скифь».

Вторая часть представлена двумя эпизодами. Первый – битва на подступах к Царьграду (это древнерусское название Константинополя), движение войска к городу на кораблях, поставленных на колёса: «И с этими всеми пошел Олег на конях и кораблях; и было кораблей числом две тысячи. И пришел к Царьграду; греки же замкнули Суд, а город затворили… Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к Олегу: «Не губи города, согласимся на дань, какую захочешь»

А второй эпизод – испытание Олега отравленными дарами: «И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки, и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас Богом». И потребовал Олег выплатить дань на две тысячи кораблей: по двенадцать гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей…»

Мудрость и дальновидность князя помогли в решении заключить договор, который был нужен Руси.

В третьей части речь идёт о последствиях битвы. Повесть заканчивается заключением мирного договора.

Подробно и красочно описал русский летописец ход переговоров, выработку условий нового русско-византийского договора. Вначале Олег потребовал баснословную сумму — по 12 гривен на человека. А всего в русской флотилии было 2000 кораблей, и в каждом по 40 воинов. Итого требовалось уплатить 960 000 гривен серебра. Лишь в этом случае Олег шел на перемирие. Греки согласились. Русь отныне не только была признана Византией, но и поднялась на совершенно новый уровень отношений. Условия нового договора ставили ее в один ряд с крупными державами второй половины I тысячелетия н. э. Теперь уже Византия уплачивала Руси дань.

В заключение летописного рассказа приводится факт, который вызвал особый восторг тех, кто сомневался в достоверности летописных сообщений: там говорится, как после утверждения мира, о котором речь еще впереди, Олег в знак победы повесил свой щит на воротах города и лишь тогда ушел на родину: «И повеси щит свой въ вратах, показуа победу и поиде от Царяграда» 7

По сути своей воинская повесть стала гимном во славу вещего князя, в лице которого проявился особый характер народной памяти героического прошлого. Читая воинские повести, узнаёшь о начале русской истории героизма, похвалы и прославления первых русских князей: Олега, Ольги, Игоря, Святослава и др.

После похода на Константинополь князь с дружиной вернулся домой, и люди, узнав о его успехах, прозвали Олега Вещим. Он основал Киевскую Русь, совершил завоевательные походы и объединил земли. Казалось, его власть была почти безгранична, он знал прошлое и будущее, умел управлять силами природы, но изменить свою судьбу не смог. Князь прожил 75 лет.

Князь Олег, главный герой повести, характеризуется выдающимся полководцем, а его мудрость и осторожность были известны всем, поэтому в глазах народа он стал великим человеком.

Жизнь время от времени подаёт тайные знаки каждому из нас. Это и подсказки, и предостережения, порой и прямые запреты, надо только научиться их понимать и принимать с уважением и благодарностью.

Любопытно, что князь Олег, положивший начало упорядоченной торговле с Византией, сыграл важную роль и в том, что именно православие стало господствующей религией в России.

3 февраля отмечается День памяти великого князя Олега - человека, чьи подвиги пережили его более чем на тысячелетия, а благодаря Александру Сергеевичу Пушкину («И примешь ты смерть от коня своего»), продлившего своё «долголетие» ещё на несколько веков…

Вещий Олег - самая загадочная фигура русской истории. Как литературный персонаж в народной памяти, он остался не столько храбрым военачальником, сколько вещим, то есть мудрым князем.

Произведения прошлого разрушают преграды времени, и мы силой воображения можем представить себя участниками тех далёких событий, увидеть, что и как происходило, ощутить аромат времени.

Воинская повесть проникнута патриотизмом к своей Родине, благородной идеей служить ей. Анализируя воинские повести как жанр древнерусской литературы, понимаешь, что смысл жизни героя воинской повести – борьба за свободу Руси. И всё это благодаря огромному труду летописцев, тянущих нить истории из глубины веков в будущее.

Глав 2. Воинская повесть. Особенности жанра.

Структура воинской повести с течением времени развивается. До 1022 года в первой половине летописного свода сосредоточены повести историко-легендарного типа. Например, «Поход Олега на Царьград» (907 г.), «Поход Ольги на город Искоростень» (946 г.), «Повесть об осаде Киева печенегами» (968 г.), «Сказание о Кожемяке» (993 г.), «Повесть о белгородском киселе» (997 г.), последняя повесть – «Поединок тмутороканского князя Мстислава и касожского князя Редеди».

В центре повестей стоят реальные события, но рассказ о них ведётся на основе преданий. Развивается новый тип воинских повестей информативного типа, которые опираются на свидетельства очевидцев и письменные источники. Первой повестью является «Поход Аскольда и Дира на Царьград в 866 г.». Жанр ещё не обрёл окончательного вида.

В XIII веке события, связанные с монголо-татарским нашествием, нашли отражение в литературе того времени. Были написаны «Повесть о битве на Калке», одним из лучших образцов воинской повести стала «Повесть о разорении Рязани Батыем»

Центральным героем является реальная воинская или историческая личность. Евпатий Коловрат – легендарный рязанский воин - навеки вписан в историю как пример отваги, мужества и героизма в защите своего Отечества. Сам хан признал доблесть воина, заслужившей уважения: «И сказал Батый, глядя на тело Евпатьево: «О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня, держал бы его у самого сердца своего».8

Он приказал захваченным в плен русичам отвезти тело на родину и похоронить с почестями.

Воин наделялся одновременно святостью и мужественной доблестью. Наряду с чертами былинного богатыря наделён чертами воина-мученика за христианскую веру.

Меняется сущность воинского подвига. Доказательство своей храбрости уступает место смерти за веру: "А храбрых своих испытаем, а реку Дон кровью прольем за землю за Русскую и за веру христианскую" ("Задонщина"). Стяжание славы соединяется со стремлением к святости. В уста положительных героев вкладываются благочестивые размышления – молитвы, изображаются религиозно-фантастические картины помощи небесных сил.

Новое понимание воинского подвига оправдывает воинское служение и предоставляет ему новый статус – статус святости, основанием которого становится наряду с монахом-подвижником воин-мученик, в образе которого реализуется представление о княжеской и мирской святости.

Например, "...и стрелы на ня летаху, яко дождь" или "...бысть видети лом копийный и скрежетание мечное и щиты искепани и мужи носими, и землю напоиша кровью".

Прежде всего наше внимание обращено к таким характерным чертам воинской повести, как военная терминология.

Например, осада, дружина, поход, войско, боевая труба, метательные орудия, ладьи, «греческий огонь» – горючая смесь на основе нефти, серы, селитры, смолы и, возможно, масла, которая не гасилась водой.

Общие места военного быта – описание вооружения, подвиг отдельных лиц – отличаются от других видов повествовательной литературы своеобразным стилем. Живость, яркость, драматизм повествования делают повесть оригинальной.

Основная идея заключается в том, что разум противопоставляется воинской храбрости. Утверждается право человека на уважение, ум.

В центре – образ идеального князя, мудрого и справедливого правителя, который способен установить социальную справедливость.

«Повесть о разорении Рязани Батыем» прославляет мужество и героизм защитников Рязани: князя Юрия Ингваревича, его братьев и рязанской дружины, славного витязя Евпатия Коловрата.

Повесть состоит из четырёх частей.

1.Появление Батыя на границах рязанской земли, поход рязанцев к Батыю во главе с Фёдором. Гибель князя Фёдора.

2.Героическая защита Рязани Юрием Игваревичем, гибель защитников и разорение Батыем Рязани (гиперболическое описание битвы).

3.Подвиг Евпатия Коловрата.

4.Обновление Рязани.

Всё произведение представляет собой образец воинской повести, которая вобрала в себя значительные элементы фольклора. Особенно сравнение образа Евпатия Коловрата с былинами. Понятно, что образ русского воина заключается не в покаянии и смирении, а в активной борьбе.

Что меня поразило? Во-первых, самопожертвование ради веры, патриотизм, горечь утраты, надежда на будущее; во-вторых, захватывающий сюжет – героическая борьба.

Вот он, идеальный герой наших сверстников, вот с кого надо брать пример, признавая силу и небывалую храбрость русских воинов! У нас есть свои герои, свои богатыри, которые были, есть и будут на Русской земле.

Повествование проникнуто чувством боли за родную землю, претерпевшую страшные беды от нападения врагов. Оно показывает глубокое уважение к людям, сражавшимся и погибшим за Землю Русскую.

Литература продолжает своё триумфальное шествие по векам, указывая путь, по которому надо идти. Это путь к возвышенному, светлому, чтобы стать такими же сильными духом и верой, горячо любящими свою Родину.

Глава 3. Воинская повесть на телеэкране.

Славная история наших предков в настоящее время стала возрождаться. Археологические раскопки говорят о том, что во времена строительства пирамид у нас была величайшая цивилизация. Надо читать античных авторов. Это трудоёмкая работа. Исторические фильмы позволяют глубже понять собственную историю, представить своих предков и своё представление о древнем мире. О Киевской Руси было написано много книг, но подвиги великих князей привлекли к себе внимание и многих режиссёров.

В 2012 году исторический сериал «Повесть временных лет» стал победителем юбилейного X Международного фестиваля православного кино «Покров» в номинации «Анимационное кино». Видеоряд содержит авторские рисунки.

Представляю список лучших фильмов про Древнюю Русь, которые показывают удивительный мир славянского государства, существовавшего тысячу лет назад.

1. «Ярослав. Тысячу лет назад» (2010)

2. «Русичи» (2008)

3. «Александр. Невская битва» (2008)

4. «Сага древних булгар: Лествица Владимира Красное Солнышко» (2004)

5. «1612» (2007)

6. «Князь Юрий Долгорукий» (1998)

7. «Даниил – князь Галицкий» (1987)

8. «Русь изначальная» (1985)

9. «Легенда о княгине Ольге» (1983)

10. «Князь Игорь» (1969)

11. «Александр Невский» (1938)

12. «Князь Владимир» (2004)

13. «Легенда о Коловрате» (2017)

Мне больше всех понравилась кинолента «Ярослав. Тысячу лет назад» (2010) Действие фильма Дмитрия Коробкина происходит во втором тысячелетии до нашей эры. Киевская Русь охвачена межплеменными войнами. В лесах возле Ростова хозяйничают банды работорговцев, которые продают людей хазарам, а те отправляют их в низовья Волги для перепродажи. Молодой князь Ярослав решает дать отпор врагам, но прежде ему придется объединить под Ростовом конфликтующие племена, потому что победить врага можно, преодолев все религиозные и этнические предубеждения внутри княжества. Уничтожив логово разбойников, Ярослав основывает на его месте город, который спустя годы будет носить его имя.

В ней воспевается патриотизм и высокие нравственные идеалы. В этом есть смысл человеческой жизни.

Фрагмент кинофильма «Ярослав. Тысячу лет назад» (2010)

Глава 4. Итоги анкетирования по теме исследовательской работы

В ходе изучения данного вопроса было интересно узнать мнение 58 сверстников о воинской повести. 17 учащимся (8а класс), 24 учащимся (8б класс), 17 учащимся (8в класс) было предложено анкетирование по теме исследовательской работы.

Были получены ответы на вопрос: «Какие жанры древнерусской литературе вы знаете?»

| Жанры древнерусской литературы | 8а класс | 8б класс | 8в класс |

| Летопись | 16 | 7 | 7 |

| Повесть | 11 | 17 | 11 |

| Сказание | 4 | 5 | 3 |

| Житие | 3 | 9 | 6 |

| Поучение | 3 | 7 | 1 |

| Слово | - | 3 | - |

| Послание | - | - | - |

| Хождение | - | - | - |

Вывод: «Летописи» назвали 52% восьмиклассников, «повесть» - 67%, «сказание» - 21%, «житие» - 31%, «поучение» - 19%, «слово» - 5%. Лучше всех изучены воинские повести.

На вопрос: «Что такое воинская повесть?» положительно ответили 49 детей, отрицательно – 9. Судя по ответам, можно отметить, что большинство детей знают этот жанр древнерусской литературы.

Ответы на вопрос: «Какие воинские повести вы читали?»

| Воинские повести древнерусской литературы | 8а класс | 8б класс | 8в класс |

| «Повесть о разорении Рязани Батыем» | 5 | 11 | - |

| «Повесть о битве на Калке». | - | - | 1 |

| «Повесть об осаде Киева печенегами» | - | 3 | - |

| «Повесть о белгородском киселе» | - | 1 | 4 |

Вывод: отрицательно ответили из 8а класса – 3 человека, из 8б класса – 8 человек, из 8в класса – 9 человек.

Воинская повесть является доступным жанром для современных школьников.

Первое место в рейтинге самых читаемых воинских повестей занимает «Повесть о разорении Рязани Батыем».

Второе место занимает «Повесть о белгородском киселе»

Третье место – «Повесть об осаде Киева печенегами».

Четвёртое место – «Повесть о битве на Калке».

Мы черпаем из них глубокие мысли, находим в них высокие идеалы, прекрасные образы. Вера в добро и победу справедливости, горячий патриотизм укрепляют и воодушевляют нас.

На вопрос: «Смотрели ли вы кинофильмы о князьях Древней Руси?» из 8а класса положительно ответили 12 уч-ся, отрицательно – 5 уч-ся. Из 8б класса положительно ответили 20 уч-ся, отрицательно – 3 уч-ся. Из 8в класса положительно ответили 15 уч-ся, отрицательно – 3 уч-ся.

Судя по ответам, можно отметить, что большинство детей смотрели исторические фильмы. Благодаря их панорамному характеру, сюжетно-содержательной определенности и насыщенности, изобразительной достоверности примет – деталей времени и воссозданной психологической атмосфере эпохи, мы имеет возможность открыть для себя удивительный мир Древней Руси.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мое исследование показало, что действительно воинская повесть является доступным и интересным жанром для чтения на протяжении всей истории Древней Руси и дошедшим до современного читателя в составе средневековых летописей. Она наполняет нас гордостью за наших далёких предков, учит нас с уважением относиться к их борьбе с внешним врагом. И на вопрос, поставленный в начале исследования, я отвечаю так: воинская повесть была одним из ведущих жанров древнерусской литературы. Она стала самым оригинальным памятником героическому прошлому нашей Древней Руси!

Да, воинская повесть изучается на уроках литературы, рассказывая нам о мудрости русских князей. Также исследование подтвердило, что настоящее время может изменить мнение о воинской повести, стереть хоть какое-нибудь представление как о жанре, поэтому дети не могут сказать о том, как она произошла, потому что наша история кем-то тщательно стирается, на смену приходит низкопробная литература: детективы, комиксы.

И, конечно, мы еще раз убедились в том, что воинские повести учат добру, терпению, стойкости духа. Учат защищать слабых и быть справедливым, учат уважать старших, беречь животных и природу. За своё доброе сердце и храбрость князья получают награду, их все любят и уважают, но они не становятся жестокими и высокомерными, не мстят своим братьям за обиды или поражения.

Думаю, главная цель – проанализировать жанр воинской повести в летописных сводах, раскрыв художественный замысел и значение чуда в воинской повести, - достигнута. Удалось показать её связь с кругом церковной литературы, которая наделяет воина одновременно святостью и мужественной доблестью, показывает его крепкую христианскую веру. Словом, в ходе исследования я нашла ответы на многие вопросы. Мне очень понравилось анализировать воинские повести. Я поняла, что нужно всегда очень внимательно относиться к чтению любого художественного произведения, потому что только вдумчивое чтение позволяет понять замысел автора и сделать свои открытия.

Думаю, что результаты исследования могут найти практическое применение на уроках литературы в ходе знакомства с жанрами; на уроках истории. Полученный при исследовании материал может стать основой викторины, позволяющей проверить знания о героях воинской повести. (Приложение I, II)

Буктрейлер – это реклама литературного произведения. (Приложение III). Ещё один способ – прививать любовь к книге и слову. Вызывая интерес читателя, он призван переключить внимание от насущных дел и ознакомиться с текстом, который сопровождается яркими картинками и видеофрагментами. Чем больше человек читает, тем более богатым становится его словарный запас и внутренний мир.

Воинские повести – самый интересный жанр художественной литературы – всегда будут самой интересной книжной полкой в моей библиотеке.

Любите историю своей страны, читайте нужные книги!

ЛИТЕРАТУРА

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Волоскова М. Нестор Летописец. Названный отцом истории Древней Руси: http://ruvera.ru/articles/marina_voloskova_nazvannyiy_otcom_istorii_drevneiy_rusi

Лихачев Д.С. Русские летописи // Сб. Литература и искусство. - М.: Наука, 1997. – 340

Повесть о разорении Рязани Батыем, из книги Памятники литературы Древней Руси. XIII век., пер. Д.С. Лихачева, М.. 1981 г.

Поход Олега на Царьград. — М.: перевод Лихачёва Д.С. http://www.history.ru/content/view/1327

Трофимова Н.В. Поэтика и эволюция жанра древнерусской воинской повести: http://cheloveknauka.com/v/62496/d?#?page=1

Шахматов А.А. Повести временных лет. – М.: Наука. 1967. – 240 с.

Приложение I

Викторина

Кто написал «Повесть временных лет»?

а) Ярослав Мудрый;

б) Рюрик;

в) Нестор;

г) Владимир Мономах.

О каком князе в Повести Временных лет говорится: «Он дотронулся острием копья, и увидели все, что это был череп коня, и тотчас из него взвилась змея, бросилась на Одда и ужалила его в ногу повыше лодыжки. Яд сразу подействовал, распухла вся нога и бедро. От этого укуса так ослабел Одд, что им пришлось помогать ему идти к берегу, и когда он пришёл туда, сказал он: «Вам следует теперь поехать и вырубить мне каменный гроб, а кто-то пусть останется здесь сидеть подле меня и запишет тот рассказ, который я сложу о деяниях своих и жизни»?

а) Вещий Олег;

б) Рюрик;

в) Ярослав Мудрый;

г) князь Игорь.

Кто правил с 1019 по 1054 года?

а) Владимир Святой;

б) Вещий Олег;

в) Ярослав Мудрый;

г) Святополк Окаянный.

4. Кто был первым русским князем?

а) Рюрик;

б) Олег;

в) Ярослав;

г) Владимир.

5. Вначале славяне были язычниками, у них было много богов. А потом они стали христианами. Какой князь крестил Русь?

а) Владимир Мономах;

б) Владимир Красно Солнышко;

в) Ярослав Мудрый;

г) Рюрик.

Вначале столицей Руси был город…

а) Ростов;

б) Владимир;

в) Киев;

г) Новгород.

7. Где жили первые монахи Киево-Печерского и Псково-Печерского монастырей?

а) в землянках;

б) в лесах;

в) в пещерах;

г) в монастыре.

8. Как звали легендарного героя «Повести о разорении Рязани Батыем»?

а) Евпатий Коловрат;

б) Воевода Вышата;

в) Тысяцкий Дмитрий;

г) Александр Невский.

(Во время осады и гибели Рязани он находился в Чернигове. Узнав о несчастье, постигшем его город и родных, герой с малою дружиною настиг разорителей Рязанской земли и внезапно напал на стан Батыя.)

9. Какие слова сказал Александр перед Невской битвой со шведами?

1. Я уже здесь и беру в полон землю твою.

2. Не в силе Бог, но в правде.

3. Один в поле не воин.

4. Кто придёт к нам с мечом - от меча и погибнет.

10. Иван Калита, сын Даниила Московского и внук Александра Невского, укрепил и увеличил Московское княжество. Что хорошего он сделал для Московского княжества?

1. Освободил от Ордынских набегов на 40 лет.

2. Победил Золотую Орду.

3. Раздал все деньги нищим.

4. Победил шведов.

11. Как сегодня называется древняя столица Византии, куда совершил свой знаменитый поход Вещий Олег?

а) Киев;

б) Стамбул;

в) Новгород;

г) Константинополь.

12. Этот князь был внуком двух великих правителей: византийского императора Константина Мономаха и Ярослава Мудрого.

а) Дмитрий Донской;

б) Владимир Мономах;

в) Юрий Долгорукий;

г) Андрей Боголюбский.

13. О каком князе повествует летописец?

«… (князь) был рад, что познал Бога сам и люди его и приказал рубить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры (идолы). Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное…»

а) Владимир Красное солнышко;

б) Ярослав Мудрый;

в) Владимир Мономах;

г) Игорь Старый.

Приложение II

Конкурс знатоков древнерусской литературы

Возрастная категория: для учеников 6-8 классов.

Цель: формирование и дальнейшее поддержание интереса к историческому прошлому своей страны; расширение кругозора; развитие памяти, образного и логического мышления, творческих, познавательных, интеллектуальных и коммуникативных способностей, эрудиции; воспитание любви к древнерусской литературе.

Оборудование: репродукция картины художника В.В. Васнецова «Нестор-летописец; 10 кружочков красного цвета, вырезанных из цветной бумаги или картона, 5 см диаметром; 10 кружочков синего цвета точно таких же размеров; 10 кружочков зелёного цвета, обладающих аналогичными размерами; 2 стандартных листа белой бумаги; 2 шариковые ручки.

План

Вступительное слово учителя.

Основной этап.

«Юные летописцы»

Заключительное слово учителя

Подведение итогов конкурса.

Ход

Класс делится на две команды. Учитель играет роль ведущего. Он обязан на протяжении всего конкурса оценивать выступления учащихся по пятибалльной системе, кратко рецензируя и анализируя их.

Можно выбрать независимое жюри от 3 до 5 человек, члены которого будут помогать учителю в оценивании и рецензировании ответов и выступлений своих одноклассников. За каждый правильный ответ участник любой из команд получает кружочек, вырезанный из бумаги и картона красного цвета, за ответ, оцененный в 5 баллов, зелёный кружочек – за ответ, оцениваемый в 4 балла, и синий кружочек – за 3 балла. Они необходимы для получения яркой, наглядной и образной картинки при подсчёте и суммировании выбранных баллов в процессе конкурса, на этапах подведения итогов.

В случае неверно данного ответа возможность отвечать автоматически переходит к противоположной команде соперников. Если же и им заданный учителем-ведущим вопрос окажется не по силам, то есть они будут испытывать существенные затруднения при ответе на него, тогда учитель обращается с ним же к членам «независимого жюри», которые, посовещавшись между собой в течение нескольких минут, отвечают на него. Если же и они не смогут дать исчерпывающего ответа на поставленный вопрос, тогда учитель отвечает на него сам, а все остальные участники конкурса внимательно его слушают.

Вступительное слово учителя.

Сегодня вам предоставляется возможность отчётливо увидеть, кто ответственно изучал новый материал по данному разделу, качественно выполнял все домашние задания по разделу: «Древнерусская литература».

Основной этап.

Он представляет собой традиционный этап для любого конкурса и заключается в системе вопросов учителя, развивающих у школьников не только сообразительность, смекалку, эрудицию, но и память, познавательные, интеллектуальные и коммуникативные способности, и ответов учащихся. Задача участников данного конкурса заключается в том, чтобы как можно быстрее, правильнее и точнее ответить на задаваемые учителем вопросы:

Учитель задаёт вопрос первой команде участников конкурса:

Ответ: город Киев являлся раньше столицей Древней Руси.

Учитель задаёт следующий вопрос команде соперников:

Ответ: город Киев раскинулся на берегу реки Днепр.

Учитель задаёт вопрос первой команде участников конкурса:

Ответ: князь Ярослав Мудрый сделал город Киев культурным центром Древнерусского государства.

Учитель задаёт следующий вопрос команде соперников:

Ответ: монах по имени Нестор, живший в Киево-Печерском монастыре, составил первую летопись, содержащую в себе историю Древнерусского государства.

Учитель задаёт вопрос первой команде участников конкурса:

Ответ: действие «Сказания о Кожемяке» разворачивается в 992 г., во время правления князя Владимира.

Учитель задаёт следующий вопрос команде соперников:

Ответ: этого молодого юношу среднего роста прозвали Кожемякой, потому что он занимался тем, что мял кожу, а однажды, рассердившись, даже разорвал её голыми руками.

Учитель задаёт вопрос первой команде участников конкурса:

Какой город основал князь Владимир на том месте, где происходило сражение Кожемяки и печенежского воина?

Ответ: князь Владимир основал на том месте город под названием Переяславль.

Учитель задаёт следующий вопрос команде соперников:

Как называлась река, на берегу которой был построен город Переяславль?

Ответ: река называлась Трубеж.

Учитель задаёт вопрос первой команде участников конкурса:

Ответ: действие в «Повести о белгородском киселе» происходило в 997 г., в городе Белгороде.

Учитель задаёт следующий вопрос команде соперников:

Какие продукты питания по совету одного из старцев собрали мирные жители города Белгорода, чтобы поместить их в первый по счёту колодец? Для чего это было необходимо?

Ответ: мирные жители города Белгорода собрали по одной горсти овса, отрубей или пшеницы для того, чтобы женщины приготовили из них специальную болтушку, из которой обычно варят кисель.

Учитель задаёт вопрос первой команде участников конкурса:

Какой из продуктов питания, опять же по совету старца, поместили в другой, вырытый рядом с первым колодец?

Ответ: в другой колодец поставили кадку с налитым в неё разбавленным мёдом.

Учитель задаёт следующий вопрос команде соперников:

Какие качества древнерусского народа проявляются в обоих этих воинских повестях, при помощи которых им удалось безоговорочно победить и обезоружить своих врагов – печенегов?

Ответ: действие «Сказании о Кожемяке» подчёркивается смелость, храбрость, богатырская сила древнерусского народа, а в «Повести о белгородском киселе» - его хитрость, находчивость и смекалка.

Слово учителя: правильно, эти воинские повести прекраснейшим образом не только показывают, но и ещё раз особенно наглядно доказывают нам и всем читателям, что победить своих противников, соперников, обезвредить и обезоружить собственных врагов можно не только посредством силы, но и при помощи хитрости, хотя результат может быть тем же самым.

Далее учитель подводит итоги первого этапа, суммируя набранные участниками баллы за правильно данные ответы. Затем он объявляет количество набранных каждой командой в отдельности очков, называя их количество.

«Юные летописцы»

Каждая команда должна написать в течение 15 минут свою летопись, рассказывающую о любом историческом событии древнейшей, новой или новейшей истории, выбранном ими произвольно, с учётом их желания. Участникам разрешено совещаться только внутри своей команды, однако запрещается советоваться, переговариваться и делиться какой-либо информацией с командой соперников. Таким образом, должно получиться два абсолютно разных текста летописей.

Затем учитель засекает время, школьники начинают работать над своим заданием. Учитель-ведущий контролирует и внимательно следит за процессом.

Слушают выступления каждого из участников, после чего кратко анализируют и рецензируют их, высказывая каждый своё собственное мнение о сочинении и о проделанной работе. Потом каждой команде вручается кружочек, цвет которого соответствует полученному количеству баллов.

Заключительное слово учителя

Сейчас мы с вами подведём итоги конкурса знатоков. Выявим победившую и проигравшую команды. Тем самым в результате увидим, кто из вас лучше знает древнерусскую литературу. Надеюсь, благодаря нашему конкурсу вы ещё в большей степени заинтересовались ею, и у вас появилось желание продолжить знакомство с ней.

Подведение итогов конкурса.

По окончании конкурсных заданий учитель собирает разноцветные кружочки, набранные каждой командой в отдельности. Затем, учитывая их количество, суммирует баллы, набранные участниками. Полученные результаты сравнивает между собой и на основании этих данных выявляет победившую команду, то есть ту, которая набрала по итогам конкурса наибольшее количество очков.

Приложение III

Буктрейлер, смотреть который можно на нашем диске, станет отличной визуализацией воинской повести «Поход Олега на Царьград».

Приятного просмотра!

1Волоскова М. Нестор Летописец. Названный отцом истории Древней Руси: http://ruvera.ru/articles/marina_voloskova_nazvannyiy_otcom_istorii_drevneiy_rusi

2 Трофимова Н.В. Поэтика и эволюция жанра древнерусской воинской повести: http://cheloveknauka.com/v/62496/d?#?page=1

3 Лихачев Д.С. Русские летописи // Сб. Литература и искусство. - М.: Наука, 1997. – 340 с.

4 Шахматов А.А. Повести временных лет. – М.: Наука. 1967. – 240 с.

5 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978. Том 5, стр. 280.

6 Поход Олега на Царьград. — М.: перевод Лихачёва Д.С. http://www.history.ru/content/view/1327

7 Поход Олега на Царьград. — М.: перевод Лихачёва Д.С. http://www.history.ru/content/view/1327

8 "Повесть о разорении Рязани Батыем", из книги Памятники литературы Древней Руси. XIII век., пер. Д.С. Лихачева, М.. 1981 г.

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

ЕТОПИСНЫХ СВОДАХ

ЕТОПИСНЫХ СВОДАХ уководитель: Ильина Александра Яковлевна, учитель русского языка и литературы

уководитель: Ильина Александра Яковлевна, учитель русского языка и литературы