Тема 8 Станции и узлы стр.5

УЧАСТКОВЫЕ СТАНЦИИ Назначение и устройство участковых станций

Участковые станции располагаются на границах участков обращения локомотивов поездов или работы локомотивных бригад. Основным назначением участковых станций является пропуск сквозных транзитных поездов, формирование и расформирование участковых и сборных поездов, смена локомотивов и локомотивных бригад, техническое обслуживание подвижного состава, а также выполнение пассажирских и грузовых операций.

Для выполнения перечисленных операций участковые станции имеют соответствующее путевое развитие и технические устройства. Пути в пределах станции сгруппированы в отдельные парки. Пути для приема и отправления пассажирских поездов (пассажирский парк) располагаются у пассажирского здания (ПЗ). В необходимых случаях для отстоя составов местных пассажирских поездов имеются отдельные пути, как правило, со стороны ПЗ.

Для приема, обслуживания и отправления грузовых поездов имеются приемоотправочные пути, объединенные в парки по направлениям движения. Между этими парками располагается ходовой путь для пропуска локомотивов в депо (ЛХ) и обратно под составы. Число приемоотправочных путей определяется размерами движения, а также технологией обработки транзитных поездов.

В сортировочном парке (С), где формируются участковые и сборные поезда, число путей зависит от характера и размеров движения, объема местной работы, плана формирования, который определяет число назначений сортировки вагонов.

Грузовой район (ГР) располагается, как правило, со стороны сортировочного парка. В некоторых случаях в зависимости от местных условий грузовой район может располагаться и со стороны пассажирского здания.

Локомотивное хозяйство (ЛХ) (ремонтные и экипировочные устройства) размещается со стороны, противоположной пассажирскому зданию, за пределами основных стрелочных горловин. В необходимых случаях устройства для снабжения топливом и песком размещаются в приемоотправочных парках в местах остановки локомотива. Это позволяет осуществлять экипировку тепловозов и электровозов без захода в депо. Здесь же устраиваются специальные мостики для осмотра крышевого оборудования электровозов. Пункт технического обслуживания вагонов целесообразно располагать в горловине, смежной с локомотивным депо.

Стрелками и сигналами на участковой станции управляет дежурный по станции с поста маршрутно-релейной централизации (МРЦ). При расформировании или формировании составов стрелки в горловинах сортировочного парка передаются на местное управление.

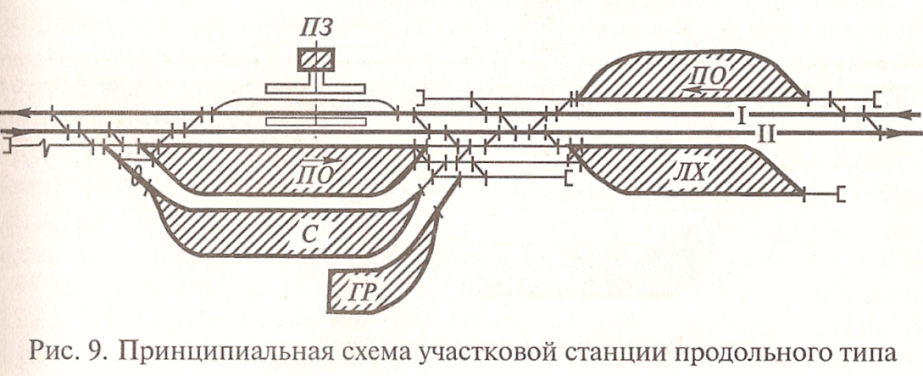

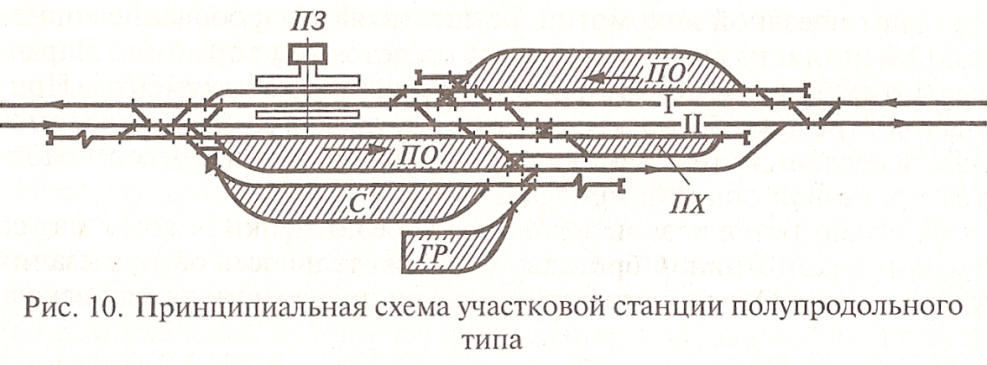

По взаимному расположению парков участковые станции, так же как и промежуточные, могут быть поперечного, продольного и полупродольного типа.

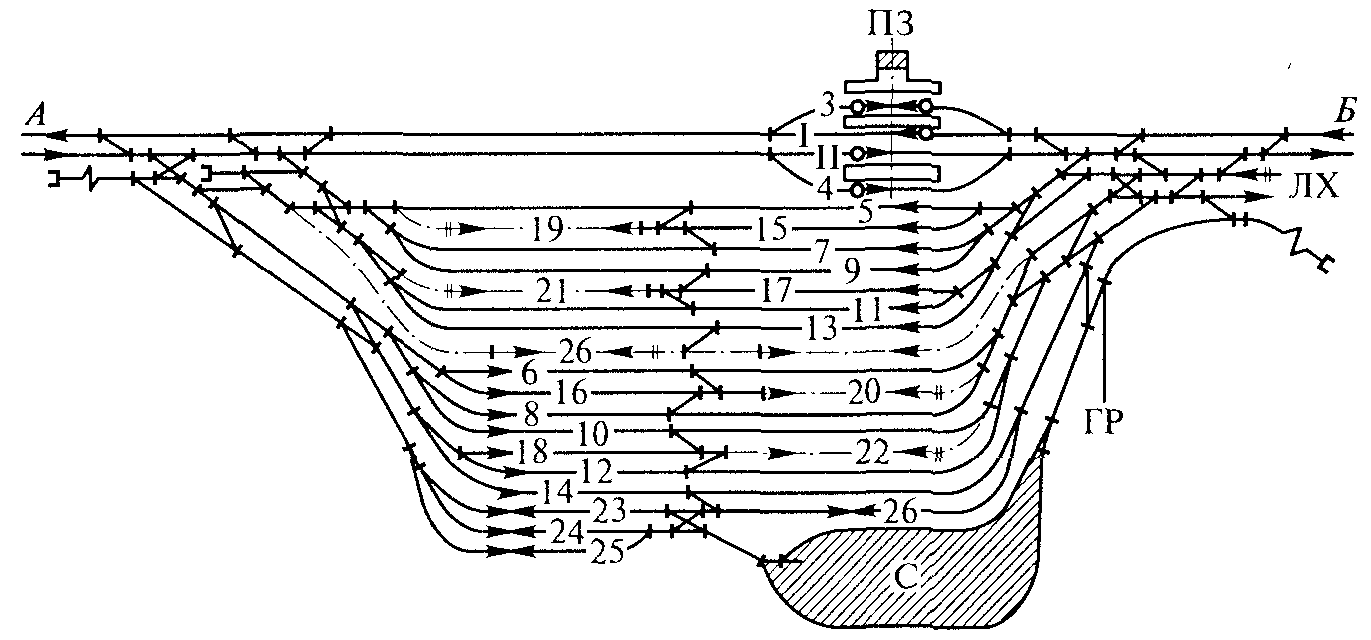

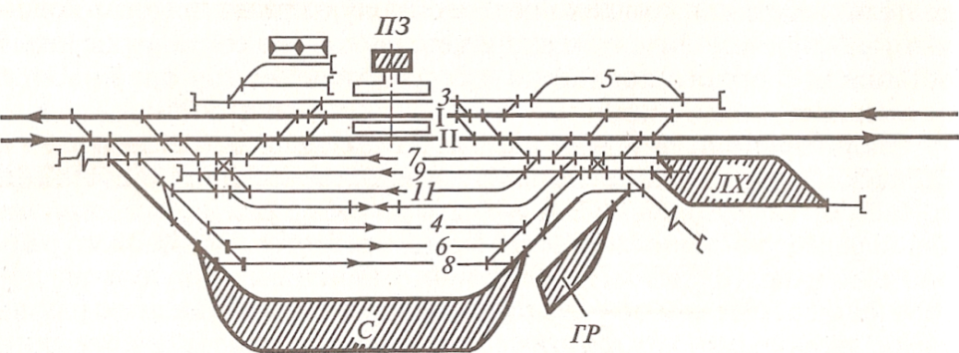

На станциях поперечного типа приемоотправочные пути для грузовых поездов разделены на две секции (два парка) с самостоятельными выходами на главные пути. Это позволяет в каждой горловине одновременно выполнять несколько операций. Сортировочный парк имеет два вытяжных пути со стороны подхода четных и нечетных поездов. Преимуществом такой схемы является небольшая длина станционной площадки: Lпл = l0 + 1350. Грузовые поезда не проходят мимо пассажирских устройств, а путевое развитие весьма компактно, что упрощает обслуживание поездов. Основные недостатки схемы поперечного типа – значительные пробеги локомотивов при их смене, сложность горловин и маршрутов приема и отправления, пересечение маршрутов следования грузовых и пассажирских поездов противоположных направлений, а также необходимость наличия устройств для обслуживания головы поезда в каждом парке. Участковые станции поперечного типа в основном строятся на однопутных линиях, а также на двухпутных при небольшом объеме пассажирского движения и в трудных топографических условиях.

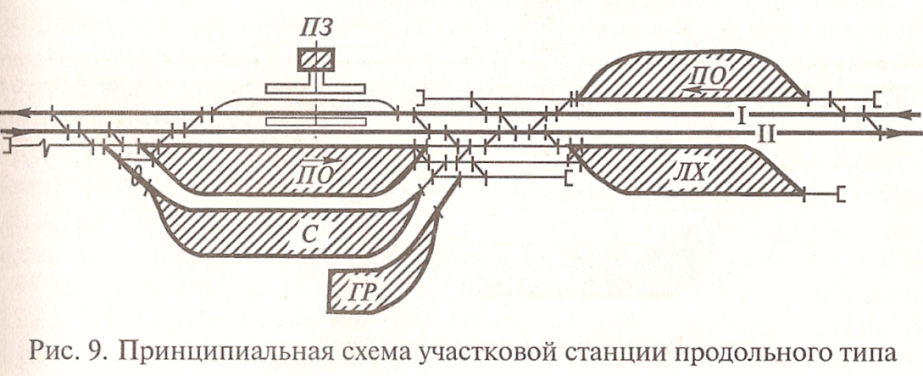

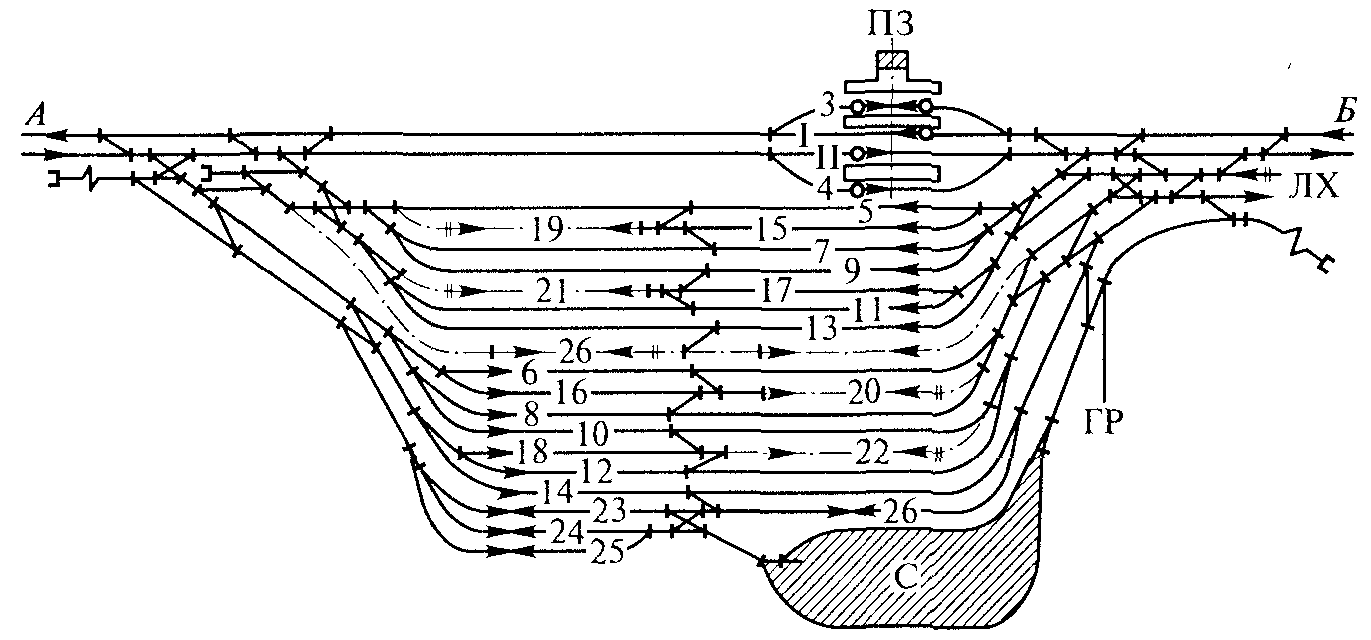

На грузонапряженных двухпутных линиях со значительным транзитным движением целесообразными являются станции продольного типа. В схеме этой станции приемо-отправочный парк ПО для транзитных поездов одного из направлений смещен навстречу их движению. Сортировочный парк (С) и локомотивное депо (ЛХ) располагаются с той стороны, откуда больше вагонов поступает в переработку. Локомотивы прибывающих транзитных поездов располагаются в центральной горловине, что создает удобства при обслуживании поездов работниками станции и ПТО. Кроме того, здесь имеет место незначительный пробег локомотивов при их смене. Недостатком такой схемы является то, что для ее строительства необходима площадка значительной длины: Lпл = 2l0 + 1900 м и требуется большой штат работников вагонного хозяйства вследствие рассредоточения путевого развития и устройств. Также на таких станциях происходит пересечение главных путей сменяемыми локомотивами поездов одного из направлений.

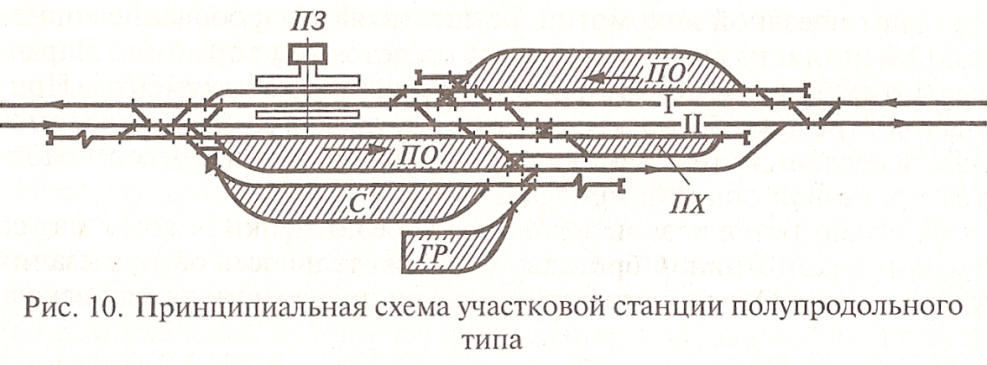

Промежуточным вариантом между станциями поперечного и продольного типов является станция полупродольного типа. Недостатком такой схемы является невозможность прямого вывода составов из одного парка в другой.

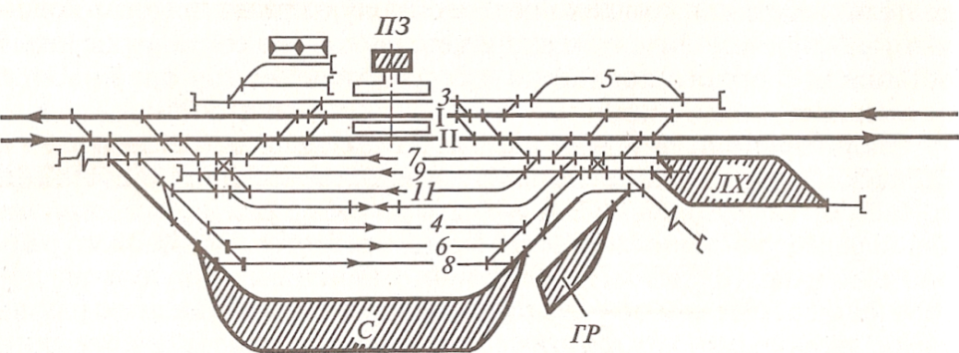

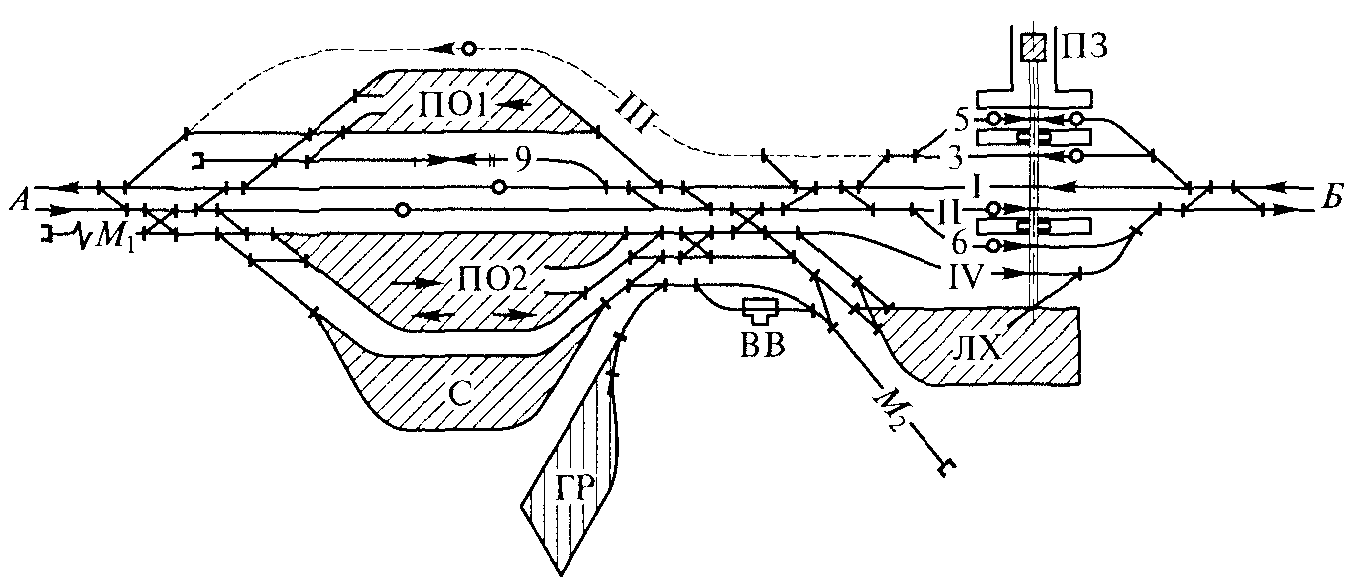

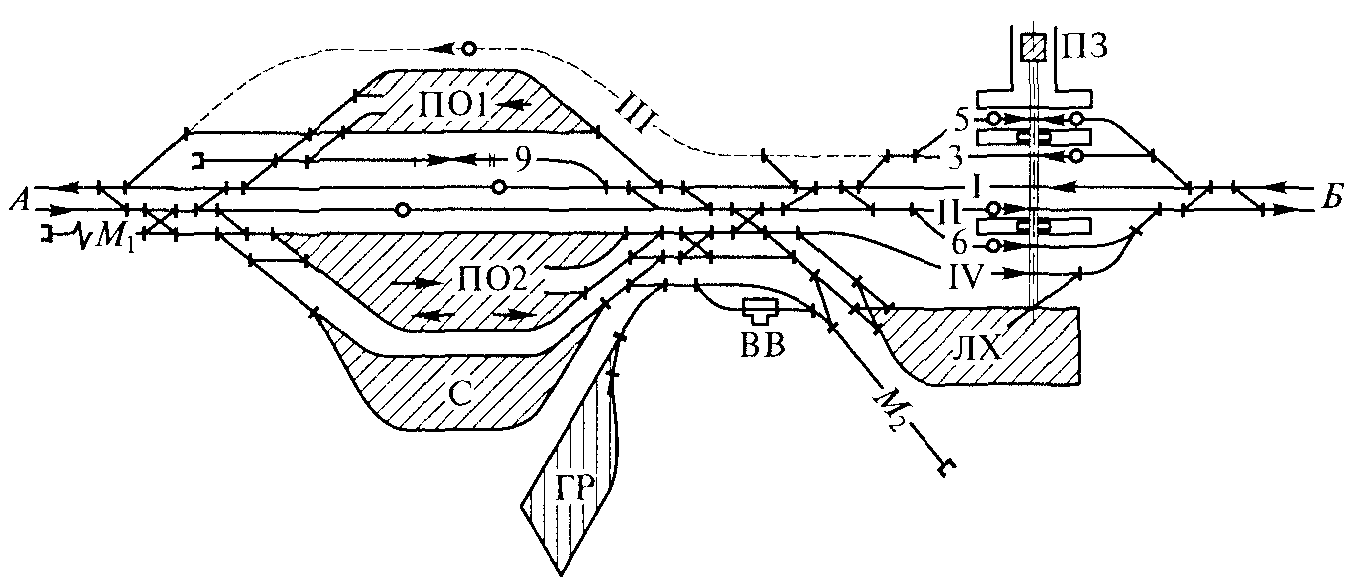

На участках с интенсивным пригородным пассажирским движением применяются схемы участковых станций с последовательным расположением пассажирских устройств и парков для грузового движения. Грузовые приемоотправочные парки располагаются поперечно по разные стороны от главных путей, а пассажирские устройства размещаются последовательно с этими парками, на отдельной площадке. Рядом с главным путем располагается ходовой путь (9) для прохода сменяемых поездных локомотивов.

При больших размерах пассажирского и грузового движения (например, на станциях стыкования родов тока), для разгрузки центральной горловины может сооружаться обводной путь (III) для отправления пассажирских поездов одного из направлений. В этом случае функция ходового пути может переноситься на участок главного пути в пределах грузовых парков.

На участковых станциях, где осуществляется смена локомотивных бригад без смены локомотивов, локомотивное хозяйство и ходовые пути не сооружаются.

Проектирование путевого развития участковой станции

Приемоотправочные парки участковых станций являются наиболее ответственными сооружениями, от рационального проектирования которых в решающей степени зависят пропускная способность станции в целом и возможности организации ее работы с наилучшими экономическими показателями.

К наиболее важным вопросам проектирования приемоотправочных парков относятся следующие: определение числа путей в парках; выбор рациональных схем горловин; оптимальное секционирование путей в горловинах; увязка путевого развития парков с устройствами электрической централизации стрелок и сигналов.

Определение числа путей в парках. Число приемоотправочных путей для пассажирских поездов (включая главные) принимается не менее числа примыкающих направлений. Например, на участковой станции однопутной линии обычно устраивают, кроме главного, еще один пассажирский приемо-отправочный путь, а на станции двухпутной линии к числу главных путей добавляют от одного до трех путей для пассажирских поездов.

Ориентировочное число путей в приемоотправочном парке для транзитных и групповых поездов может быть подсчитано отдельно для четного и нечетного направлений по формуле:

, где tзан – время занятия пути одним поездом, мин; Iр – расчетный интервал прибытия поездов в данный парк, мин. Единицей учитывается дополнительный путь для обгона локомотивов.

, где tзан – время занятия пути одним поездом, мин; Iр – расчетный интервал прибытия поездов в данный парк, мин. Единицей учитывается дополнительный путь для обгона локомотивов.

Кроме рассчитанного числа путей для приема и отправления транзитных и групповых поездов, в приемоотправочном парке, расположенном рядом с сортировочным, следует предусмотреть не менее двух путей, предназначенных для приема сборных и участковых поездов, а также для отправления поездов своего формирования.

На станциях однопутных линий ходовой путь размещают между общим приемоотправочным и сортировочным парками, а на станциях двухпутных линий – между приемоотправочными парками для грузовых поездов противоположных направлений.

Рациональное проектирование и использование приемоотправочных парков в целом на участковых станциях в решающей степени зависит от принятых схем горловин станции.

Проектирование горловин участковых станций. Стрелочные зоны (горловины) приемоотправочных парков являются наиболее ответственными элементами путевого развития. Они во многом определяют капитальные и эксплуатационные расходы по станции, ее пропускную способность, задержки подвижного состава на пересекающихся маршрутах, условия безопасности при движении поездов и маневровой работе на станции.

Установлены следующие основные требования к схемам горловин участковых станций.

Горловины должны быть компактными, т.е. иметь наименьшую длину, что способствует снижению капитальных затрат и эксплуатационных расходов по путевому развитию станции, поездным и маневровым передвижениям.

Схемы горловин станций должны позволять выполнение нескольких операций одновременно, для чего необходимо:

маневровую работу по формированию и расформированию поездов отделить от поездных маршрутов;

парковые пути, на которых в горловине осуществляются несколько разнородных массовых операций, секционировать, т.е. разделить на группы (секции) по два-три пути в каждой с укладкой соответствующих соединений для параллельных передвижений;

обеспечить одновременный прием поездов на станцию со всех примыкающих направлений (на узловых станциях);

не допускать (по возможности) пересечения маршрутов приема поездов сменяемыми локомотивами;

при больших размерах движения (более 24 пар поездов) обеспечить независимую смену поездных локомотивов в приемоотправочных парках разных направлений. Для этого следует проектировать два выхода со станции на экипировочные устройства.

на станциях поперечного типа двухпутных линий в каждой горловине создать возможность одновременного приема и отправлении транзитных грузовых поездов противоположных направлений;

на станциях продольного типа однопутных линий обеспечить одновременное отправление транзитных грузовых поездов противоположных направлений.

Конструкции горловин должны иметь следующие обязательные маршруты:

выход с длинных путей сортировочного парка на все примыкающие к станции направления;

прием поездов с неправильного пути в специализированный приемоотправочный парк и отправление их со станции по «неправильному» пути;

выход со всех приемоотправочных путей для грузовых поездов на основные вытяжные пути, при этом на станциях поперечного типа – без использования главных путей.

Схемы горловин должны обеспечивать максимальную поточность основных передвижений на станции.

Конструкция стрелочных зон парков должна быть такой, чтобы обеспечивалось нормальное размещение устройств электрической централизации (светофоров, изолирующих стыков) и электрификации (опор контактной сети).

Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах при соблюдении требований 1–5 должно быть таким, при котором обеспечиваются:

наименьшая сумма углов поворота поездов (искривлений) на маршрутах их приема и отправления;

максимальная идентичность полезных длин приемоотправочных путей;

наименьшее число стрелочных переводов на главных путях;

минимальная длина основных маневровых рейсов.

Проектирование сортировочных устройств. Для расформирования и формирования участковых, сборных и передаточных (на подъездные пути) поездов, а также для сортировки вагонов по местам погрузки-выгрузки на участковых станциях строят сортировочные устройства: сортировочный парк, вытяжные пути и в обоснованных случаях – горки малой мощности.

Число вытяжных путей должно быть не меньше числа работающих на станции маневровых локомотивов. Для обеспечения нормальной технологии маневровой работы предусматривают два вытяжных пути – в обоих концах сортировочного парка.

Сортировочные пути служат для распределения вагонов расформировываемых составов по отдельным назначениям и стоянки этих вагонов под накоплением в ожидании формирования. Обычно в сортировочном парке необходимо иметь по одному пути для накопления сборных и участковых поездов на каждое направление, один – три пути для вагонов в адрес грузового двора и подъездных путей полезной длиной 200...400 м каждый, один путь для вагонов, требующих ремонта или перегрузки. Общее число путей в сортировочном парке колеблется от 6 до 12.

Характер выполнения операций в сортировочном парке (маневровые передвижения с одного пути на другой) требует, чтобы горловины парка были как можно короче. Для этого при их проектировании рекомендуется применять стрелочные переводы с маркой крестовины 1/6 и стрелочные улицы под углом 2α, 3α и более, а также комбинированные. Кроме того, в отличие от горловин приемоотправочных парков горловины сортировочного парка проектируют, как правило, единым пучком без секционирования. Это объясняется тем, что в одной горловине парка работает только один маневровый локомотив и необходимости в одновременном осуществлении двух или более передвижений не возникает. Горки малой мощности позволяют ускорить расформирование поездов и сделать это с минимальным расходом энергии (топлива), однако их сооружение вызывает увеличение капитальных затрат по земляному полотну. Горки малой мощности устраивают при переработке от 250 до 1500 вагонов в сутки, числе путей в сортировочном парке от 4 до 16 (включительно).

Пассажирские устройства участковых станций

Для приема, стоянки и отправления пассажирских поездов используются главные и один-два специальных перронных пути полезной длиной, равной вместимости самого длинного пассажирскою поезда на расчетный год.

Платформы для посадки и высадки пассажиров следует располагать с внешней стороны главных путей, что обеспечит бόльшую безопасность находящихся на платформах людей при пропуске пассажирских экспрессов со скоростью более 140 км/ч и лучший план главных путей для высоких скоростей движения (до 200 км/ч).

На приемоотправочных путях для пропуска транзитных пассажирских поездов с техническим обслуживанием следует проектировать, как правило низкие платформы.

На новых станциях предусматривается возможность удлинения платформ до 650...850 м, а на отдельных направлениях – до 1000 м с учетом оборудования их специальными устройствами для перемещения пассажиров и багажа.

Ширину основной боковой пассажирской платформы необходимо принимать не менее 6 м, при переустройстве существующих станций – не менее 5 м в пределах расположения здания вокзала и не менее 4 м на остальном протяжении, а при вокзалах вместимостью менее 200 чел. не менее 3 м.

На станциях, через которые предусматривается безостановочный пропуск пассажирских экспрессов со скоростью 141...200 км/ч по пути смежному с платформой, ширина платформы должна обеспечивать безопасность нахождения пассажиров (не ближе 3 м от края платформы) во время прохождения скоростного поезда. На таких станциях расстояние между крайней гранью сооружения (опора, вход в тоннель или на мост) и краем платформы должно быть не менее 3 м, при обычных условиях – не менее 2 м.

Основные и промежуточные платформы соединяют переходами на уровне верха головок рельсов или в разных уровнях (тоннелями либо пешеходными мостиками). Переходы в разных уровнях проектируют на станциях, в том числе и участковых, где доступ пассажиров с платформ в населенный пункт преграждается путями с интенсивным движением поездов (более 50 пар в сутки в сумме грузовых и пассажирских) и на станциях линий с безостановочным пропуском по главным путям пассажирских поездов со скоростью 140...200 км/ч при пассажиропотоке через переход более 200 чел. в сутки. При выборе типа переходов в этих случаях следует отдавать предпочтение тоннелям, ширина которых должна быть не менее 3 м, а ширина выходов в тоннель не менее 2 м при двух выходах на платформу.

Новые вокзалы следует размещать с внешней стороны путей станции, с которой располагается и большая часть города, при этом расстояния от оси ближайшего пути до стены вокзала должно быть не менее 20 м, а на линиях с пропуском поездов со скоростью 141...200 км/ч – не менее 25 м. Расстояние от края перрона до здания вокзала устанавливается не более 50 м.

Локомотивное, вагонное хозяйства и другие устройства

Локомотивное хозяйство предназначено для ремонта, технического обслуживания и экипировки поездных и маневровых локомотивов, а также моторвагонного подвижного состава.

К сооружениям и устройствам локомотивного хозяйства относятся: основные ремонтные депо; пункты оборота локомотивов; пункты смены локомотивных бригад; пункты технического обслуживания локомотивов; экипировочные устройства (при депо, в пунктах оборота и технического обслуживания локомотивов, а в некоторых случаях на приемо-отправочных путях станций); пути для прохода и стоянки локомотивов; устройства для разворота локомотивов (в необходимых случаях); устройства энерго-, водо- и теплоснабжения, связи, служебно-технические здания и др.

На территории локомотивного хозяйства также размещаются пути стоянки запаса локомотивов (в период уменьшения размеров движения), пути стоянки пожарного и восстановительного поездов, котельная, электростанция или трансформаторная подстанция.

Локомотивные депо на участковых станциях могут быть основными (имеющими приписной парк магистральных локомотивов) и оборотными (без собственного парка магистральных локомотивов). В основных депо выполняют техническое обслуживание (ТО), экипировку, а также плановые (ТР) и внеплановые ремонты локомотивов приписного парка. В оборотных депо выполняют только техническое обслуживание и экипировку локомотивов.

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов производится в крытых помещениях – стойлах. Потребное число стойл депо для ремонта и технического обслуживания локомотивов определяется исходя из годового пробега локомотивов (млн локомотиво-км в год), который в свою очередь зависит от протяженности участка обращения локомотивов и числа пар поездов, обращающихся на соответствующих участках (в средние сутки максимального месяца).

В комплекс экипировочных устройств входят: служебно-техническое здание, экипировочные позиции со смотровыми канавами, устройства пескоснабжения (пескосушильная установка со складами сырого и сухого песка), склады горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Размер экипировочных устройств принимается в зависимости от числа экипировок в сутки. Полезная длина каждого экипировочного пути устанавливается из условия стоянки не менее 3 локомотивов: один – на смотровой канаве, второй – перед ней, третий – за канавой. Вместимость путей для выставки локомотивов, прошедших ТО и экипировку, принимается из условия нахождения 10…12% локомотивов, прибывающих на станцию за сутки.

Вагонное хозяйство. Для обеспечения исправного состояния вагонов на станциях предусматриваются устройства вагонного хозяйства, включающие в себя: вагонные депо; пункты технического обслуживания (ПТО); пункты экипировки и текущего обслуживания рефрижераторного подвижного состава; пункты текущего отцепочного ремонта вагонов (ПТОР); пункты контрольно-технического обслуживания вагонов (ПКТО); контрольные пункты автотормозов (КПАТ); механизированные пункты комплексной подготовки вагонов к перевозкам.

Вагонное депо размещают, как правило, на станциях выгрузки и массовой подготовки порожних вагонов под погрузку. При проектировании вагонного депо на участковой станции его рекомендуется располагать на одной территории с устройствами локомотивного хозяйства, объединяя здания и производственные помещения однородного назначения (административные, бытовые, для производственных мастерских, складов), принадлежащие различным службам, в единые комплексы.

На станциях продольного типа допускается проектировать два ПТО, один из которых следует располагать в районе выходной горловины смещенного парка.

Другие устройства. На участковых станциях также располагают служебно-технические здания и устройства различных служб, в том числе пути, сигнализации и связи, электрификации и энергетического хозяйства и других.

Для службы пути на участковых и сортировочных станциях строят эксплуатационно-ремонтные базы дистанции пути.

Для контрольно-испытательных и ремонтных работ устройств СЦБ и связи строят эксплуатационно-ремонтные пункты дистанций сигнализации и связи.

На станциях располагаются также тяговые подстанции, участки электроснабжения и дежурные пункты контактной сети для ремонта устройств контактной сети. При расположении на станции одновременно тяговой подстанции и дежурного пункта контактной сети их обычно сооружают в едином блоке.

Для снабжения производственных единиц железнодорожного транспорта необходимыми материалами и запасными частями на участковых и сортировочных станциях сооружаются материальные склады, которые располагают вблизи устройств локомотивного хозяйства или грузового двора.

Технология работы участковых станций Обработка транзитных поездов

Транзитными называются поезда, которые проходят станцию без переработки или с частичной переработкой, связанной с изменением веса и длины поезда, обменом групп вагонов. Транзитные поезда принимаются в приемо-отправочные парки, где обеспечивается быстрая смена локомотивов. С транзитными поездами на участковых станциях выполняются следующие операции: техническое и коммерческое обслуживание поезда, включающее осмотр, безотцепочный ремонт вагонов и устранение коммерческих неисправностей; смена поездных локомотивов или локомотивных бригад; прием и выдача поездных и перевозочных документов; снятие и навешивание хвостовых сигналов.

Лимитирующей операцией по трудоемкости и по времени является технический осмотр и ремонт вагонов. Поэтому техническое обслуживание начинается с ходу и заканчивается отправлением. Другие операции выполняются параллельно техническому обслуживанию. После остановки поезда состав ограждают и начинаются технический и коммерческий осмотры вагонов. Состав ограждают с хвоста и с головы в случае отцепки локомотива. При смене бригад без отцепки локомотива состав ограждают только с хвоста. При осмотре и ремонте вагонов передвижение состава не допускается.

В процессе технического осмотра состава работники пункта технического обслуживания (ПТО) особое внимание обращают на состояние буксовых узлов, колесных пар, рессор, автосцепных приборов, автоматических тормозов и других деталей и устройств, неисправность которых угрожает безопасности движения. При необходимости выполняется обслуживание и безотцепочный (мелкий) ремонт неисправных узлов вагона. Вагоны, требующие серьезного ремонта, от поезда отцепляются, что значительно увеличивает время нахождения поезда на станции.

Параллельно техническому осмотру работники пункта коммерческого осмотра (ПКО) и приемщики поездов осматривают вагоны в коммерческом отношении, обращая особое внимание на пломбы, крепление груза на открытом подвижном составе, соблюдение габарита и т.п. При обнаружении вагонов с признаками хищения груза или с отсутствующими пломбами работники ПКО навешивают контрольные пломбы, составляют коммерческий акт общей формы и сообщают об этом дежурному по станции и работникам военизированной охраны.

При отцепке локомотива перевозочные документы передаются оператору станционного технологического центра (СТЦ). После окончания осмотра, обслуживания и безотцепочного ремонта вагонов снимают ограждение состава и прицепляют поездной локомотив, осуществляют опробование тормозов. Машинисту выдается справка о состоянии тормозов. Параллельно оператор СТЦ вручает машинисту перевозочные документы. Процесс обработки транзитного поезда со сменой локомотива выполняется в соответствии с Типовым технологическим процессом работы участковой станции.

При обработке транзитного поезда без отцепки локомотива со сменой локомотивной бригады продолжительность обслуживания уменьшается. Это достигается благодаря проведению технического осмотра без укрупненного ремонта и сокращенному опробованию тормозов вместо полного, которое выполняют параллельно с осмотром.

В случае уменьшения веса поезда поездной диспетчер (ДНЦ) заблаговременно информирует об этом дежурного по станции или маневрового диспетчера (ДСЦ). Последний намечает план работы с поездом в зависимости от места расположения отцепляемой группы вагонов в составе. При увеличении веса поезда прицепляемую группу готовят заранее, вагоны осматривают в техническом и коммерческом отношениях, списывают и переставляют на путь, расположенный рядом с путями приема транзитных поездов. После окончания технического осмотра (снятия заграждения) составитель поездов по указанию дежурного по станции осуществляет прицепку группы вагонов, после чего проводят опробование тормозов. Если прицепка осуществляется в голову состава, то эту операцию целесообразно делать поездным локомотивом.

При изменении массы поезда оператор СТЦ производит выемку или добавление комплекта перевозочных документов, делает соответствующую отметку в натурном листе поезда и заверяет штемпелем станции. Документы затем пакетируют и выдают машинисту поездного локомотива.

Обработка транзитного группового поезда с перецепкой групп вагонов требует большего объема маневровой работы. Сначала от состава прибывшего поезда отцепляют группы вагонов назначением на данную станцию или для прицепки к другим поездам. Затем к составу прицепляют группу вагонов, подготовленную на станции. Общее время на обработку таких поездов в соответствии с Типовым технологическим процессом работы станции 35...40 мин.

Комплексное применение средств механизации и автоматизации технического и коммерческого обслуживания, а также обработки перевозочных документов в СТЦ является основой ускорения процесса обработки транзитных поездов на участковых станциях.

На ПТО применяются самоходные ремонтные машины, устройства централизованного ограждения поездов и опробования тормозов, подземные тоннели для доставки запасных деталей и материалов, приборы автоматического обнаружения перегрева буксовых узлов.

Эффективная технология коммерческого обслуживания также способствует ускоренной обработке транзитных поездов. Во входных горловинах приемо-отправочных парков сооружают специальные смотровые посты (вышки), оснащенные прожекторами, телефонной и радиосвязью, промышленными телеустановками (ПТУ). Приемщик, находящийся на вышке, во время приема поезда осматривает груз и его крепление на открытом подвижном составе, положение дверей и люков крытых вагонов, обращает внимание на состояние кузовов и крыш. Результаты осмотра приемщик передает работникам ПКО, которые устраняют обнаруженные неисправности.

Обработка поездов, прибывающих в расформирование

В расформирование поступают участковые и сборные поезда. На некоторых станциях расформировываются сквозные поезда, а также отправительские маршруты. На поезда, прибывающие в расформирование, станция получает информацию в виде телеграмм-натурных листов (THЛ), на основании которых планируют их обработку. В СТЦ составляют сортировочный листок, где указывают порядок расформирования состава: номера путей назначения каждого отцепа, число вагонов в отцепах; отмечают отцепы из порожних вагонов, с опасными грузами, вагоны с проводниками и людьми. Сортировочный листок передают по телетайпной связи составителям, дежурному по парку, в ПТО, регулировщикам скорости движения вагонов в сортировочном парке.

В момент прибытия поезда на станцию номера вагонов списывают с натуры и с помощью телетайпа или радиосвязи и передают в СТЦ, где сверяют с ранее полученной ТНЛ. По прибытии поезда выполняют следующие операции: передачу перевозочных документов в СТЦ, закрепление состава и отцепку локомотива, ограждение состава, технический и коммерческий осмотры вагонов. По результатам осмотра вагонов и проверки документов корректируют сортировочный листок и передают исполнителям.

После снятия работниками ПТО ограждения состава составитель поездов по указанию маневрового диспетчера или дежурного по станции приступает к расформированию состава согласно сортировочному листку. Отцепы в процессе расформирования поступают на соответствующие пути сортировочного парка, где происходит накопление вагонов и образование новых составов.

Формирование и отправление участковых и сборных поездов

Участковый поезд формируется после накопления вагонов на полный состав. Формирование заключается в расстановке вагонов в соответствии с требованиями ПТЭ. Для вытягивания состава служит вытяжной путь. Маневрами руководит составитель поездов, поддерживая связь по радио с машинистом маневрового локомотива и дежурным по станции (маневровым диспетчером).

Сборный поезд формируется на определенную нитку графика из нескольких групп вагонов, предназначенных для промежуточных станций участка. Формирование заключается в вытягивании вагонов, их сортировке по группам и сборке групп в порядке географического расположения промежуточных станций на участке.

При формировании состава с двух сторон дежурный по станции (маневровый диспетчер) дает соответствующее задание обеим составительским бригадам, указывая место разделения состава с учетом минимальных затрат времени на маневровую работу.

Сформированный состав переставляют в приемо-отправочный парк, где предъявляют его к техническому и коммерческому обслуживанию. В момент перестановки вагоны списывают с натуры, на основании чего в СТЦ подбирают перевозочные документы. После технического осмотра и ремонта вагонов под состав подается поездной локомотив, производится опробование тормозов, и поезд ожидает отправления.

Особенности обработки соединенных поездов

Соединенными называются поезда, которые состоят из двух и более составов с постановкой локомотивов в голове и середине состава. Соединенные поезда применяют в условиях дефицита пропускной способности участков, которая возникает при закрытии перегонов для выполнения путевых и восстановительных работ. На двухпутных участках при закрытии на перегоне одного из путей движение организуется в оба направления по одному пути соединенными поездами. Обязательным условием при организации таких поездов является наличие надежной поездной радиосвязи между локомотивами, ДСП и ДНЦ.

Поезда соединяются и разъединяются как на станциях, так и на перегонах с благоприятным профилем в зависимости от местных условий. Нельзя соединять поезда, в составе которых имеются вагоны с людьми, негабаритными и опасными грузами, а также подвижной состав, требующий ограничения скорости движения. При соединении порожнего и грузового поездов первым ставится груженый поезд.

Место и порядок соединения поезда определяется регистрируемым приказом поездного диспетчера. При соединении на перегоне первый поезд отправляется со станции обычным порядком (по открытому выходному светофору) и останавливается за входным светофором. Второй поезд отправляется со станции по регистрируемому приказу ДСП со скоростью не более 20 км/ч и соединяется с хвостовым вагоном первого со скоростью не более 3 км/ч. После выполнения опробования тормозов сдвоенный поезд начинает следование.

Сдвоенный поезд пропускается по участку следования по всем промежуточным станциям на проход. Останавливать сдвоенный поезд можно только на станциях, имеющих соответствующую длину приемо-отправочных путей.

При подходе к станции назначения сдвоенный поезд останавливается перед входным светофором, составы разъединяются и заходят на станцию поодиночке, на разные пути по сигналу входного светофора.

При массовом обращении сдвоенных поездов участковая станция имеет соответствующее путевое развитие: увеличенную длину путей приемо-отправочных парков и наличие съездов между отдельными путями в средней части этих парков.

, где tзан – время занятия пути одним поездом, мин; Iр – расчетный интервал прибытия поездов в данный парк, мин. Единицей учитывается дополнительный путь для обгона локомотивов.

, где tзан – время занятия пути одним поездом, мин; Iр – расчетный интервал прибытия поездов в данный парк, мин. Единицей учитывается дополнительный путь для обгона локомотивов.