Тема 9 Станции и узлы стр.3

Сортировочные станции Назначение и классификация сортировочных станций

Сортировочные станции предназначены для массового расформирования и формирования грузовых поездов в соответствии с планом формирования. Здесь перерабатываются транзитные и местные вагонопотоки и формируются сквозные, участковые, сборные, вывозные и передаточные поезда. Кроме того, на сортировочных станциях производятся техническое обслуживание и коммерческий осмотр составов транзитных грузовых поездов и поездов своего формирования; отцепочный ремонт вагонов; техническое обслуживание, экипировка и ремонт локомотивов; смена локомотивов и локомотивных бригад; обслуживание подъездных путей.

Для выполнения операций с поездами на сортировочных станциях предусматривают парки приема поездов, поступающих в переработку, парки отправления сформированных поездов, а также отдельные пути или парки для приема и отправления транзитных поездов. Для выполнения сортировочной работы сооружают сортировочные парки, сортировочные горки и вытяжные пути. Парки приема, сортировки и отправления совместно с сортировочной горкой и вытяжными путями образуют сортировочную систему.

На сортировочных станциях сооружают также технические и служебные здания, устройства локомотивного и вагонного хозяйств, водоснабжения, пути, электроснабжения, СЦБ и связи, материальные склады, при необходимости сортировочные платформы, площадки сортировки контейнеров. Для посадки и высадки работников станции, следующих на смену и обратно, обычно предусматриваются пассажирские остановочные пункты.

Сортировочные станции оборудуют устройствами электрической централизации стрелок и сигналов, механизированной очистки стрелок, телевизионными установками, системами автоматизации работы горок и другими устройствами новейшей техники.

Эти станции включаются в автоматизированную систему управления железнодорожным транспортом (АСУЖТ), в рамках которой решаются задачи планирования поездообразования, обработки информации о поездах, подсчета показателей работы и др.

По ведомственной принадлежности сортировочные станции классифицируют на станции общей сети железных дорог РФ, промышленные и объединенные.

В зависимости от роли в работе сети железных дорог сортировочные станции делят на основные станции сетевого значения и региональные. Основные станции обычно располагаются в узлах, где пересекаются важнейшие магистральные линии, и служат главным образом для формирования сквозных поездов дальних назначений. На этих станциях в одной системе перерабатывают 3…5 тыс. вагонов в сутки, а на отдельных станциях до 8 тыс. вагонов в сутки и более. Региональные сортировочные станции перерабатывают вагонопотоки, зарождающиеся или погашаемые в узлах и на участках между этими и смежными с ними сортировочными станциями. На них формируются в основном участковые, сборные, передаточные и вывозные поезда и в некоторых случаях – сквозные поезда.

По мощности основных устройств, определяемой размерами переработки вагонов в среднем в сутки десятого года эксплуатации, различают станции: повышенной мощности – более 5 500 вагонов, большой мощности – от 3 500 до 5 500 вагонов, средней мощности – от 1 500 до 3 500 вагонов, малой мощности – до 1 500 вагонов.

В зависимости от схемы взаимного расположения парков в сортировочной системе различают станции с последовательным, параллельным и комбинированным расположением парков.

По числу сортировочных систем (комплектов) станции могут быть одно- и двусторонними. На односторонних станциях вагоны четного и нечетного направлений перерабатываются в одной сортировочной системе, а на двусторонних для каждого направления имеется своя сортировочная система.

По расположению главных путей станции могут быть с объемлющим, односторонним и внутренним их расположением.

Схемы сортировочных станций

Принципиальные схемы сортировочных станций должны быть такими, чтобы обеспечивались:

потребная пропускная и перерабатывающая способность; максимальная поточность массовых передвижений в пределах станции;

минимальное число пересечений маршрутов, в первую очередь поездных;

взаимозаменяемость путей и парков;

благоприятные условия для кооперирования однородных устройств (локомотивного и вагонного хозяйства, эксплуатационно-ремонтных баз служб пути, СЦБ и связи и др.);

возможность дальнейшего развития станции;

условия для комплексной механизации и автоматизации производственных процессов;

соблюдение экологических требований.

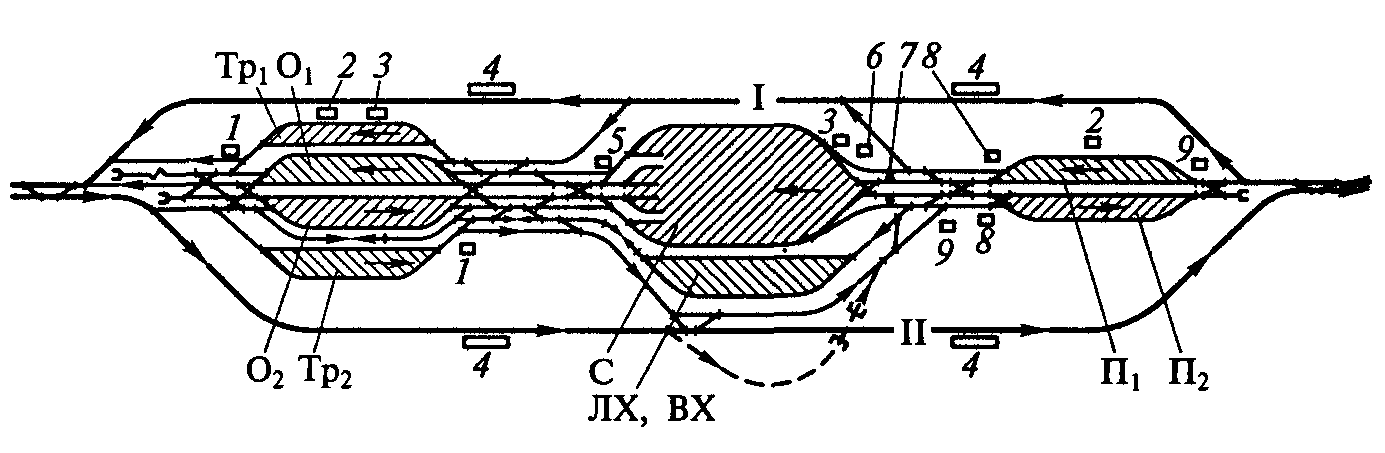

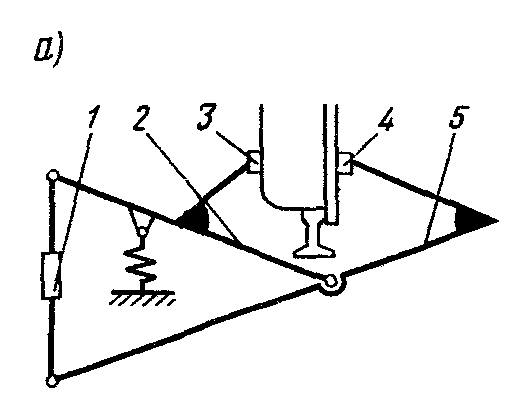

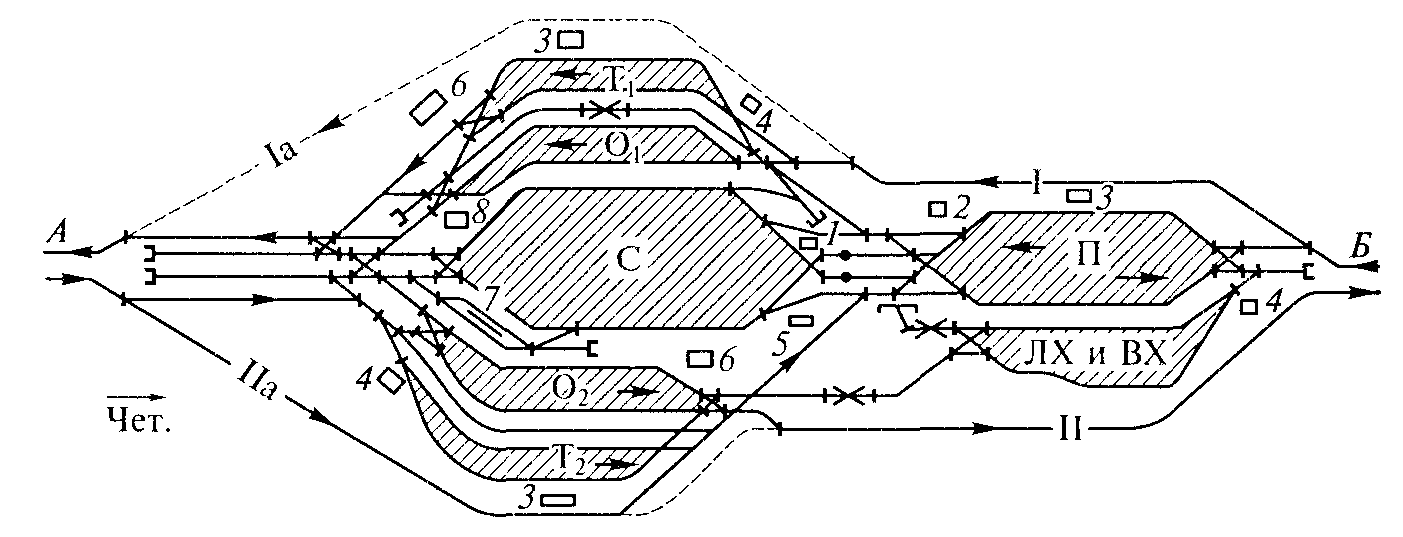

Для односторонних сортировочных станций в качестве основных типовых рекомендуются схемы с последовательным расположением объединенных парков приема, сортировки и отправления, а при недостаточной длине станционной площадки – схема с комбинированным расположением парков.

Схемы односторонней сортировочной станции с последовательным расположением парков отличаются расположением локомотивного и вагонного хозяйств, а также маршрутами приема в переработку поездов и пропуска поездных локомотивов.

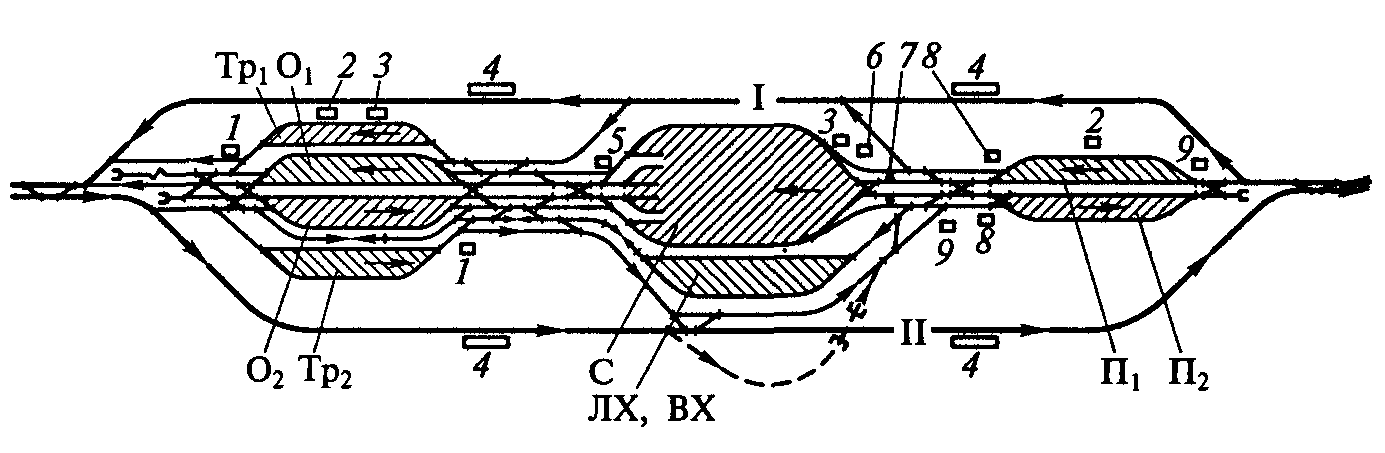

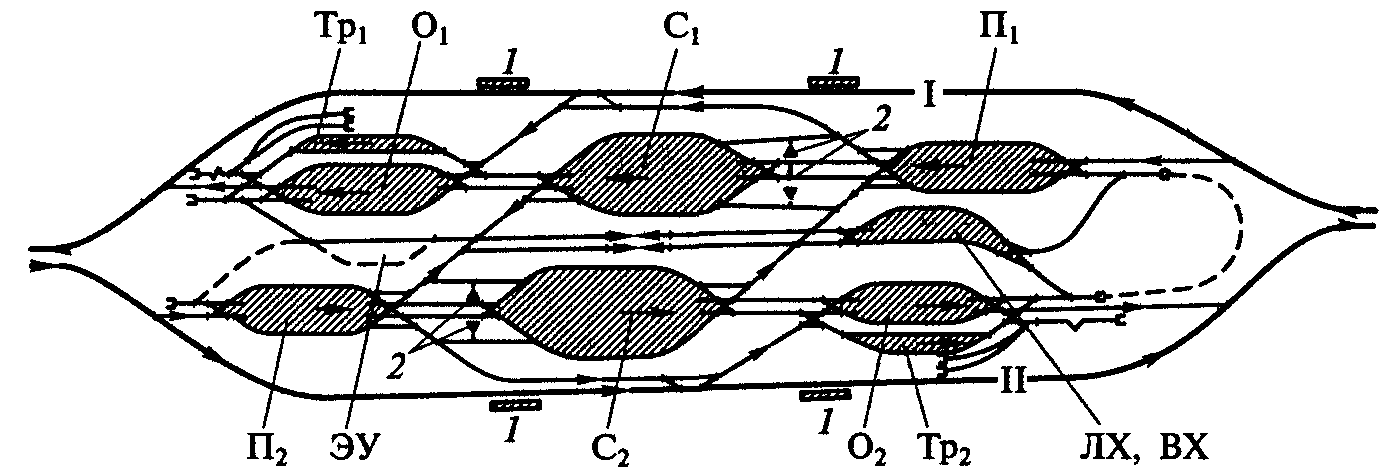

Разборочные поезда нечетного и четного направлений прибывают в объединенный парк приема (предгорочный) (одного направления – в его верхнюю часть П1, другого – в нижнюю П2), где выполняется отцепка поездных локомотивов и их уборка в депо ЛХ. После подготовки составов к расформированию производится их надвиг на сортировочную горку. После роспуска вагонов с горки в сортировочном (подгорочном) парке С происходит процесс накопления вагонов и формирования составов. По его завершении готовые составы переставляют в парки отправления О1 и О2. После прицепки поездных локомотивов и опробования автотормозов поезда отправляются по назначениям. Для обслуживания транзитных поездов, следующих без переработки, сооружаются транзитные парки (отдельно для нечетных и четных поездов – Тр1 и Тр2), которые обычно располагаются по обе стороны от парка отправления или сортировочного парка.

При такой схеме расположения парков обеспечивается поточность обработки вагонопотоков обоих направлений, концентрируется штат работников по приему и отправлению поездов. Недостатком схемы является наличие враждебных пересечений в предгорочной горловине парка приема (прибытие четных) и нечетной горловине парка отправления (отправление четных поездов). При увеличении объема переработки враждебность становится весьма значительной, и тогда встает вопрос о петлевой развязке подхода четных поездов, в парк прибытия через нечетную горловину. Возможно также устройство петлевого выхода из парка отправления четных поездов.

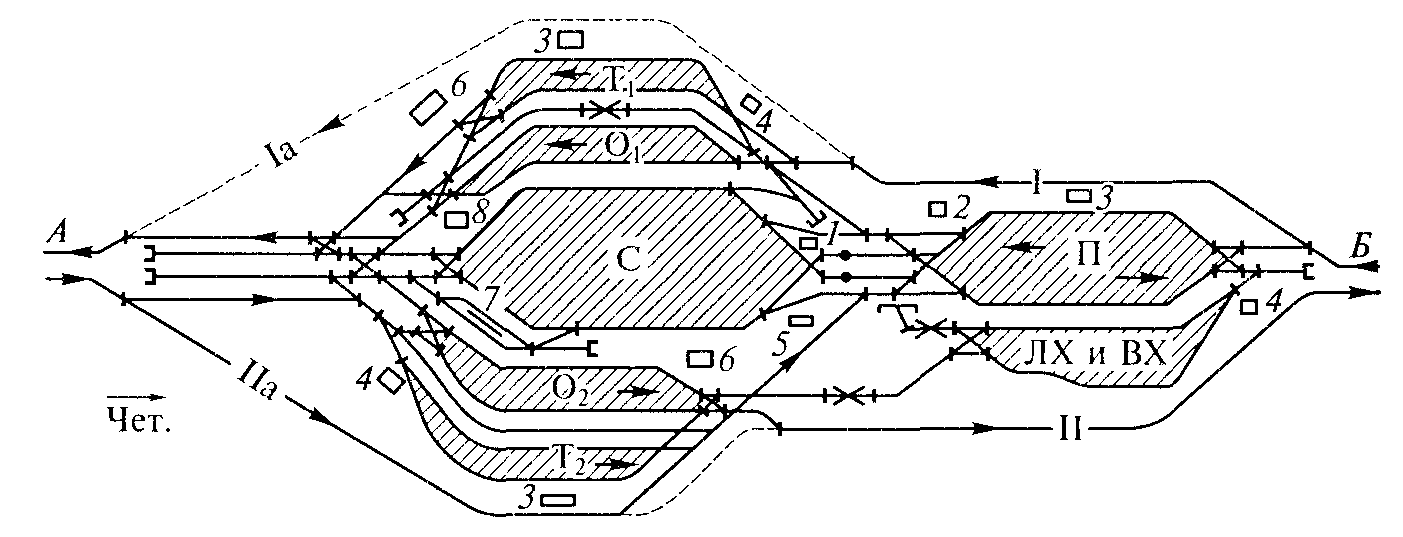

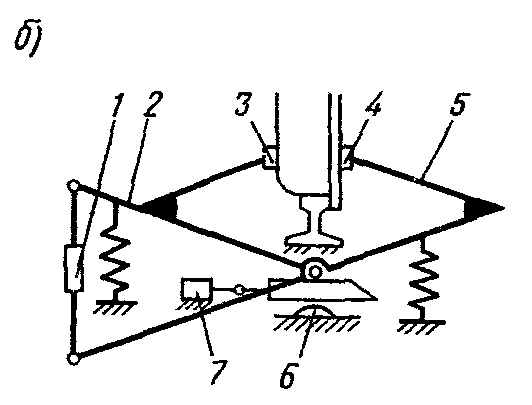

Типовая схема односторонней сортировочной станции комбинированного типа предусматривает сооружение объединенного парка приема для обоих направлений, а парков отправления и транзитных – по обе стороны от сортировочного. Локомотивное хозяйство размещается рядом с парком П. При этом возможны два варианта укладки ходовых путей в парки О1 и Т1: под горкой с устройством путепроводной развязки или в обход вытяжных путей формирования. Меньшие пробеги локомотивов и число пересечений маршрутов будут при путепроводной развязке. Верхние пути парка С можно использовать как сортировочно-отправочные на А.

Комбинированные схемы по сравнению со схемами с последовательным расположением парков имеют ряд существенных недостатков: большие затраты маневровых средств и энергии на перестановку сформированных составов; большую загрузку выходной горловины парка O1 (перестановкой составов, уборкой маневровых и подачей поездных локомотивов, отправлением поездов); наличие пересечений маршрутов приема четных поездов в переработку с маршрутами отправления четных поездов своего формирования из парка О2 и маршрутами подачи локомотивов к этим поездам.

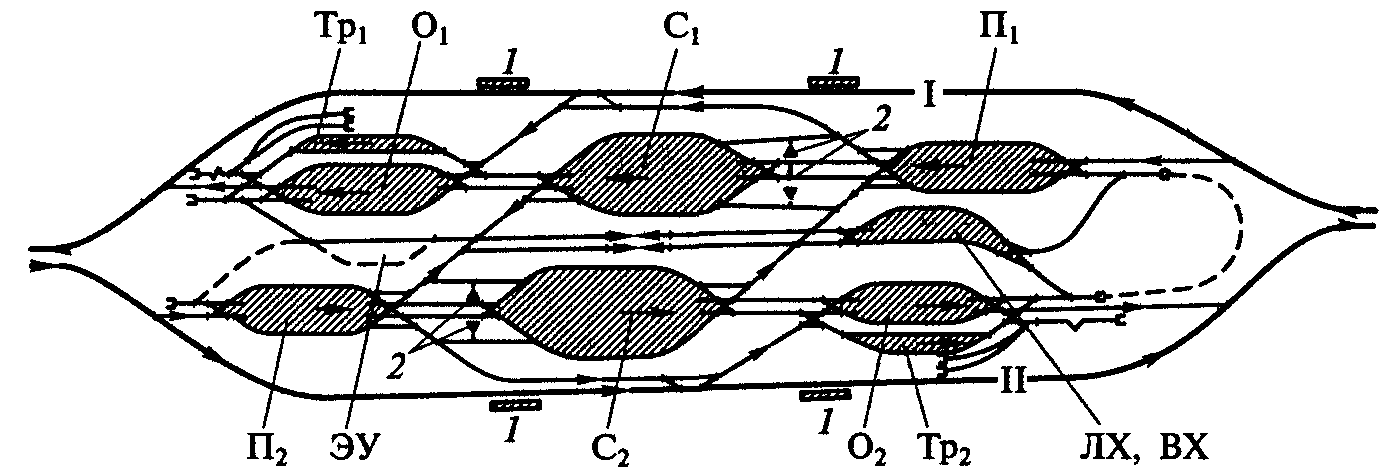

В схемах двусторонней сортировочной станции с последовательным расположением парков для четного и нечетного направлений имеется своя отдельная система, где обеспечивается поточность переработки вагонопотоков. Между системами располагаются локомотивное ЛX и вагоноремонтное ВРД депо. Такие схемы применяют при сооружении новых станций для переработки значительных вагонопотоков, а также при развитии односторонних станций. Парки для обработки транзитных поездов Тр располагаются параллельно паркам отправления соответствующих систем.

Кроме рассмотренных схем, в зависимости от строительной площадки и местных условий могут применяться другие схемы сортировочных станций. При недостаточной длине строительной площадки парк отправления располагается параллельно сортировочному. В этом случае нарушается поточность в переработке вагонопотоков. При недостаточной длине и ширине площадки парк отправления может отсутствовать. На такой станции подгорочный парк является сортировочно-отправочным.

Сортировочные устройства

Для сортировки вагонов используются вытяжные пути обычного профиля, вытяжные пути специального профиля и сортировочные горки. На вытяжных путях обычного профиля для сортировки вагонов используется только сила тяги локомотива как при непосредственном перемещении вагонов локомотивом до места остановки (маневры осаживанием), так и для создания у вагона кинетической энергии за счет силы тяги, достаточной для самостоятельного прохода до места остановки (маневры толчками).

Профилированные вытяжные пути занимают промежуточное положение по использованию сил тяжести и тяги, т.е. в большей степени, чем на горках, используется сила тяги для производства толчков и в меньшей степени – сила тяжести. Вытяжные пути рассматриваются как вариант технического оснащения станции при переработке в среднем до 250 вагонов в сутки При большем объеме переработки проектируются горки.

На сортировочных горках движение вагона происходит за счет запасов кинетической и потенциальной энергии. Кинетическую энергию вагона создает локомотив, надвигающий состав на горку, а дальнейшее движение вагонов с горки определяется в основном составляющей силы тяжести, появляющейся при движении на наклонной плоскости.

Горки располагают перед входом в сортировочный парк. Они представляют собой насыпь, на которой уложены один или два пути с крутым спуском в сторону подгорочного парка.

Горки подразделяют на автоматизированные, механизированные и немеханизированные. Для управления процессом сортировки вагонов горки оборудуют горочной автоматической централизацией стрелок (ГАЦ), системами автоматического регулирования скорости скатывания отцепов (АРС), автоматического задания скорости надвига и роспуска (АЗСР), автоматического регулирования скорости горочного локомотива в процессе надвига и роспуска (ТГЛ), горочной автоматической локомотивной сигнализацией (ГАЛС). Устройства горочной автоматики должны сопрягаться с автоматизированной системой управления сортировочными станциями (АСУСС).

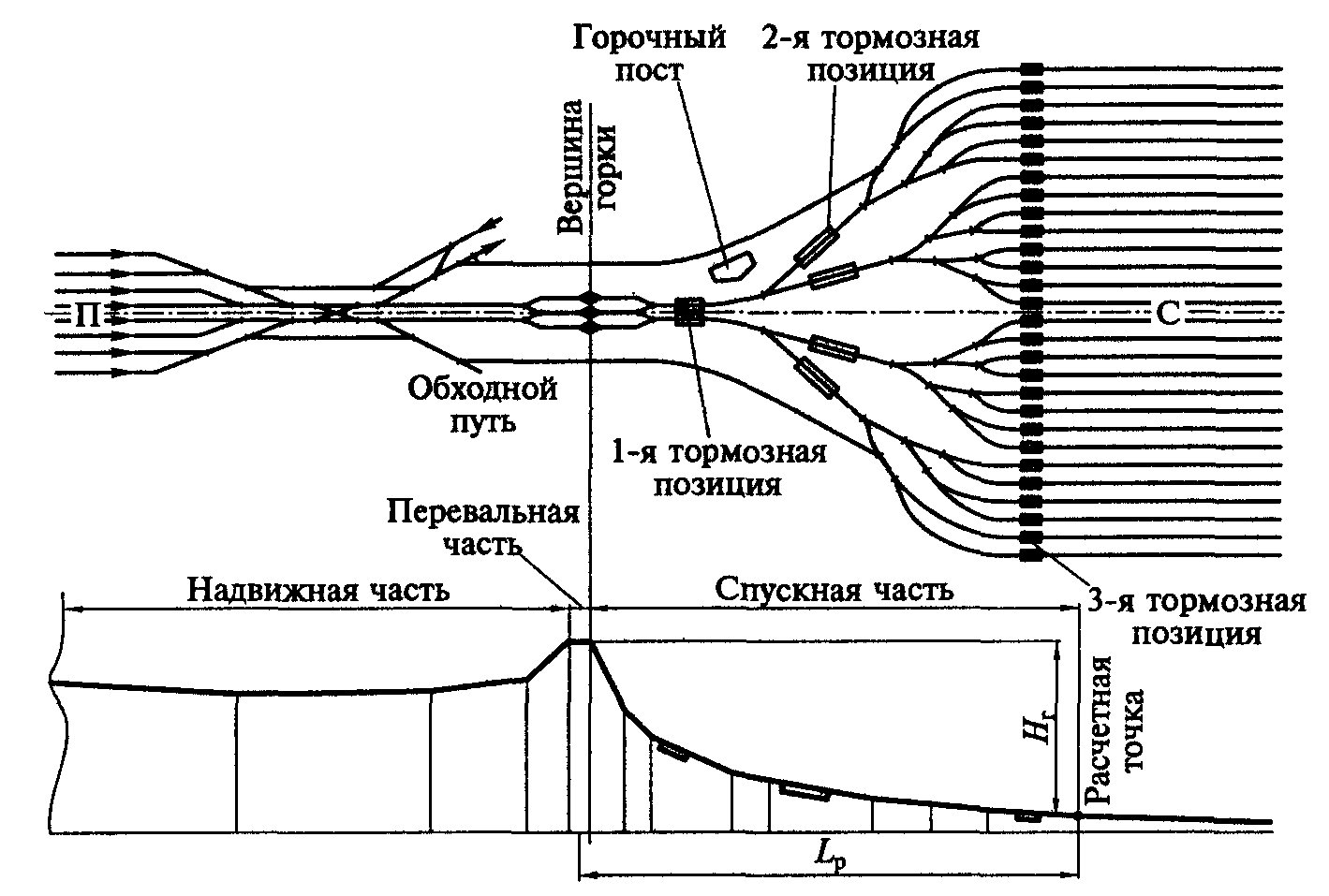

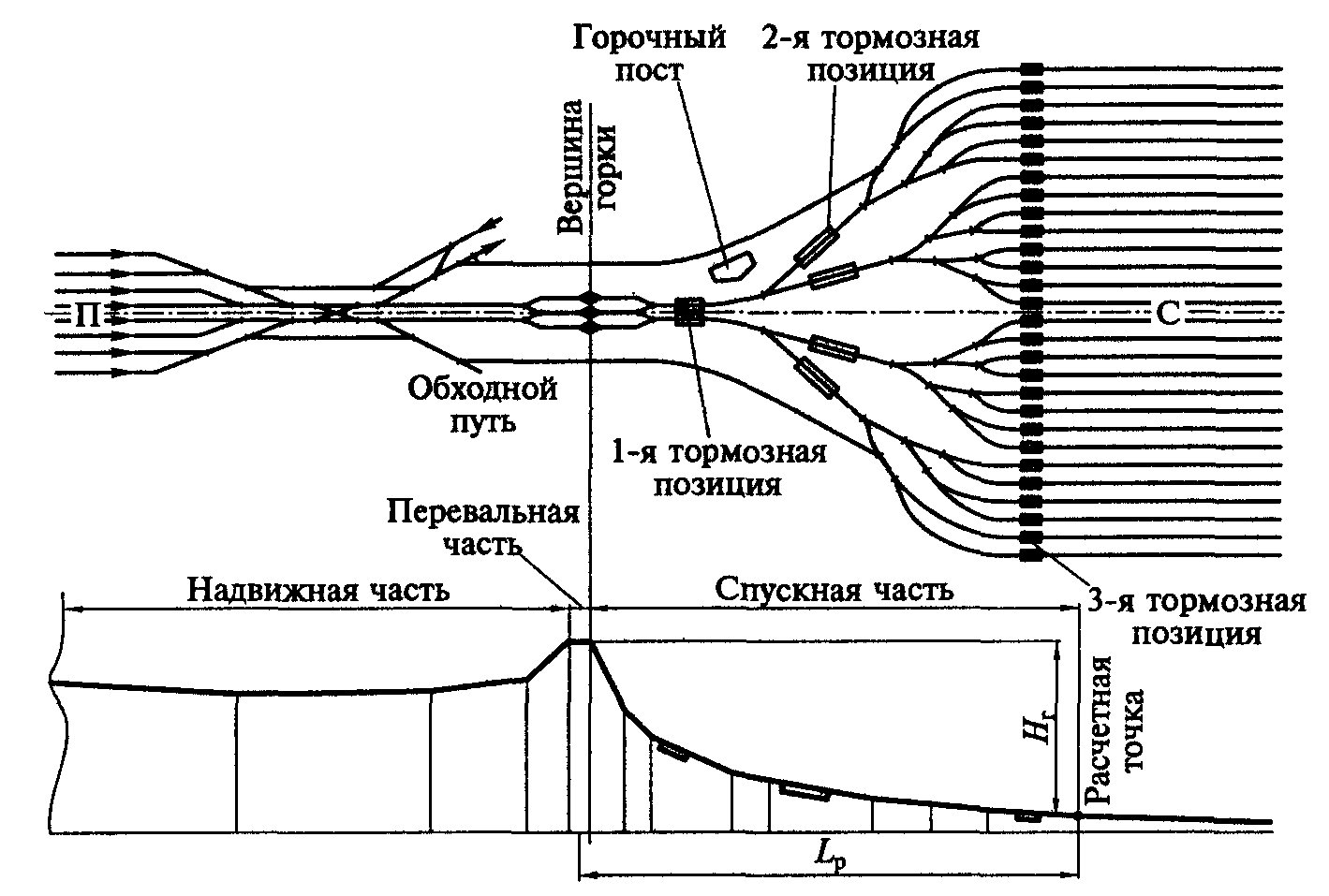

Сортировочная горка состоит из двух основных частей: надвижной и спускной.

Надвижная часть начинается от предельного столбика последнего стрелочного перевода предгорочной горловины парка приема и представляет собой наклонный участок пути протяженностью 100...150 м, имеющий перед вершиной горки подъем крутизной 0,008...0,020 для облегчения расцепки вагонов за счет сжатия автосцепок и остановки их в случае прекращения роспуска.

Состав надвигается на вершину горки маневровым локомотивом с примерно постоянной скоростью, а вагоны, перевалившие через вершину, отрываются от состава и скатываются поочередно на пути своего назначения. Перед вершиной горки в процессе надвига состава производится расцепка вагонов по отцепам. Отцепом называют один или несколько сцепленных вагонов, следующих на один сортировочный путь.

Необходимым требованием, предъявляемым к профилю надвижной части, является обеспечение трогания с места и интенсивного разгона полновесного состава горочным локомотивом при нахождении первого вагона на вершине горки.

Надвижная и спускная части горки сопрягаются вертикальными кривыми, образующими перевальную часть. Начало вертикальной кривой, сопрягающей спускную часть горки, называется вершиной горки. При малом радиусе вертикальной кривой (250…300 м) уменьшается длина вертикальной кривой и ускоряется отрыв отцепов от состава, но возникает опасность саморасцепа вагонов в отцепах из-за значительного перепада высот по осям автосцепок.

Спускная часть представляет собой участок пути между вершиной горки и расчетной точкой, находящейся на расстоянии 50 м от третьей (парковой) тормозной позиции. Разность отметок между вершиной горки и расчетной точкой называется высотой горки. Эта высота должна обеспечивать скатывание вагона с плохими ходовыми качествами при неблагоприятных условиях до расчетной точки.

Спускная часть включает в себя на несколько участков:

скоростной – от вершины горки до конца первой тормозной позиции. Попадая на этот участок отцепы быстро набирают скорость, в результате чего между ними создается интервал, необходимый для перевода стрелок. Скоростной участок заканчивается первой (верхней) тормозной позицией;

промежуточный – от конца первой до конца второй (пучковой) тормозной позиции. Первая и вторая тормозные позиции являются интервальными. Они служат для регулирования скорости движения отцепов и интервалов между ними;

стрелочная зона – от конца второй тормозной позиции до предельного столбика последней стрелки. После стрелочной зоны на каждом пути находится третья (парковая) тормозная позиция, называемая прицельной. Она обеспечивает необходимую скорость движения отцепов в расчетной точке, исключающую сильное соударение вагонов на путях подгорочного парка.

Спускная часть горки в плане представляет собой входную горловину сортировочного парка, которая соединяет надвижные пути, проходящие через вершину горки, с сортировочными путями. В профиле спускная часть проектируется по расчетной схеме, состоящей из нескольких элементов с уменьшающимися уклонами: от первого скоростного крутизной 0,050 до уклона крутизной 0,0006 на сортировочных путях между третьей тормозной позицией и расчетной точкой.

Вагоны в зависимости от их конструктивных особенностей, износа ходовых частей и загрузки имеют различное сопротивление движению и поэтому при свободном скатывании отличаются скоростями и проходят до остановки разное расстояние. Следовательно, во время свободного скатывания по спускной части горки вагоны с меньшим сопротивлением (хорошие бегуны) будут нагонять вагоны, имеющие большее сопротивление (плохие бегуны). Такие нагоны опасны не только тем, что могут происходить взаимные удары и даже повреждения вагонов, но и тем, что пространственные интервалы между скатывающимися вагонами будут недостаточны для перевода стрелок, что влечет появление чужаков (вагонов, попавших на путь не своего назначения) и необходимость повторной сортировки.

Для регулирования скорости скатывания отцепов на спускной части располагаются тормозные позиции с вагонными замедлителями, которые могут быть клещевидно-весовыми (КВ-3), клещевидно-нажимными с подъемом рамы (КНП-5) и без подъема рамы (Т-50) и пневмогидравлическими (ВЗПГ).

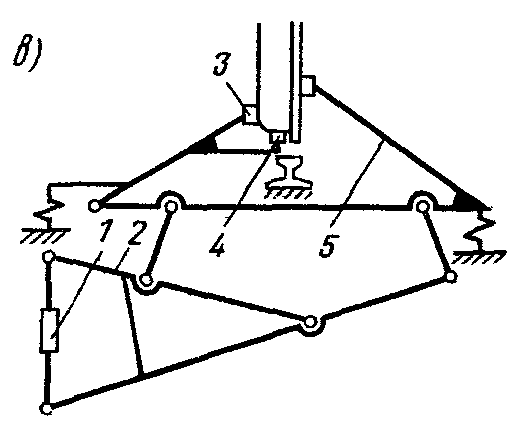

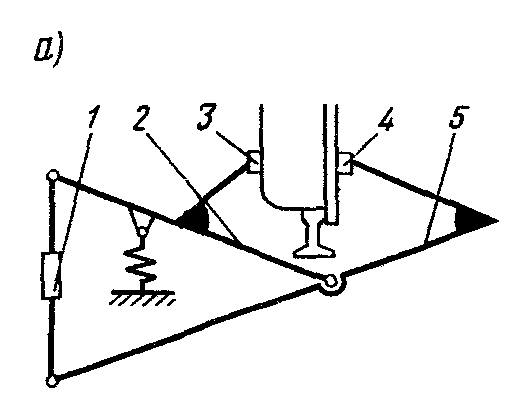

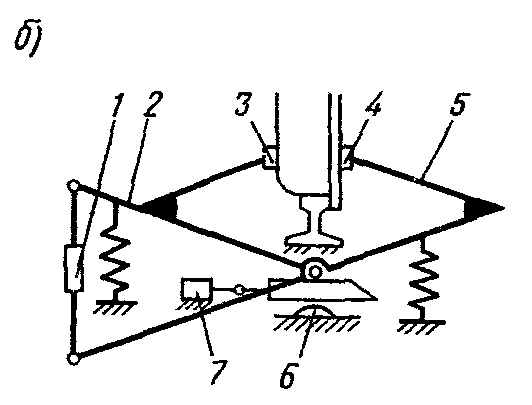

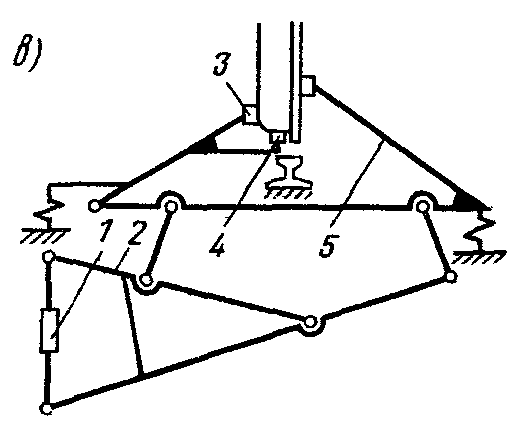

Клещевидные замедлители (а) работают по принципу клещей, которые образуются из двух рычагов (одноплечего (1) и двуплечего (2)), насаженных на общую ось, концы которых соединены с тормозным цилиндром (1). При заполнении цилиндра сжатым воздухом концы рычагов раздвигаются и короткое плечо двуплечего рычага сближается с плечом одноплечего рычага, зажимая обод вагонного колеса как клещами. При выпуске сжатого воздуха из цилиндра под действием силы тяжести и регулирующих пружин тормозная система возвращается в отторможенное положение.

Клещевидно-подъемные замедлители (б) работают по принципу клещевидного замедлителя, но с дополнительным устройством в виде шибера (6), которое, перемещаясь вперед и назад пневматическим цилиндром (7), поднимает или опускает всю силовую систему. Тем самым изменяется по высоте положение тормозных шин и соответственно суммарный момент тормозящих сил.

Клещевидно-весовые замедлители (в) осуществляют силовое воздействие на колеса в зависимости от веса подвижного состава. Замедлитель снабжен рычажной системой для подъема тормозных балок из нижнего положения в верхнее, при котором нажимная рейка (4) наружной поворотной тормозной балки устанавливается выше уровня головки рельса. При набегании колеса на нажимную рейку поворотная балка поворачивается вокруг своей оси и прижимает бандаж к неподвижной балке с силой, пропорциональной весу вагона.

На горках большой и средней мощности операции по расформированию составов механизированы и автоматизированы. На механизированных горках стрелки переводятся с помощью устройств горочной автоматической централизации (ГАЦ), замедлителями для торможения отцепов управляют операторы. Степень нажатия шин замедлителей на колеса вагонов оператор выбирает в зависимости от ходовых свойств скатывающихся отцепов, которые определяются визуально, поэтому качество торможения вагонов не всегда соответствует необходимым требованиям безопасности движения (возможны нагоны отцепов на спускной части горки и путях подгорочного парка, соударения вагонов с недопустимой скоростью, брак в работе).

Автоматизированные горки, кроме ГАЦ, оборудуются системой автоматического регулирования скорости (АРС), которая включает в себя устройства автоматического торможения отцепов. Степень нажатия шин замедлителей на колеса вагонов определяется автоматически в зависимости от веса отцепа, скорости его следования и длины свободного пробега на подгорочном пути.

На горках малой мощности для торможения отцепов используются облегченные замедлители или электромеханические башмаконакладыватели, а также механические башмакосбрасыватели.

Ручные тормозные башмаки бывают однобортными и двубортными. Однобортные башмаки при неправильной установке могут легко соскочить с рельса, но зато легко сбрасываются простыми башмакосбрасывателями в виде клина и имеют одну конструкцию для любых типов рельсов. Двубортные башмаки более устойчивы при торможении, но требуют более сложной конструкции башмакосбрасывателей усового типа и изготавливаются отдельно для каждого типа рельсов. При торможении тормозным башмаком тормозная сила возникает при скольжении тормозного башмака по рельсу вместе с подклиненной колесной парой, нажимающей на башмак. Тормозной эффект зависит от длины юза, которую определяет регулировщик скорости, устанавливая башмак на соответствующем расстоянии от башмакосбрасывателя.

Основным показателем, характеризующим работу горки, является ее перерабатывающая способность, т.е. максимальное число вагонов, рассортированных в течение суток. Перерабатывающая способность горки зависит от продолжительности надвига и роспуска состава, перерывов в работе из-за враждебных пересечений маршрутов, числа вагонов в составе и локомотивов, работающих на горке, а также других факторов.

Существенно возрастает перерабатывающая способность горок при автоматизации процесса расформирования и формирования поездов. Поэтому горки оборудуют системами автоматического регулирования скорости скатывания вагонов (АРС).

Вагонопотоки сортировочных станций

Сортировочные станции размещают в районах массовой погрузки и выгрузки грузов, а также в железнодорожных узлах со значительной корреспонденцией вагонопотоков между сходящимися линиями, где требуется переформирование большого числа поездов. Вагонопотоки, которые зарождаются и погашаются на сортировочных станциях, можно разделить на три категории: транзитные без переработки, транзитные с переработкой, местные.

Транзитные без переработки вагонопотоки поступают на сортировочную станцию в транзитных поездах, которые не подвергаются расформированию. Такие поезда принимаются на специальные пути (в транзитный парк), где производятся техническое и коммерческое обслуживание, смена локомотивов и (или) локомотивных бригад. С такими поездами может выполняться маневровая работа по отцепке неисправных вагонов, изменению массы и длины поезда. Технология обработки транзитных поездов на сортировочной станции аналогична технологии обработки таких поездов на участковых станциях.

Транзитные с переработкой и местные вагонопотоки прибывают на сортировочную станцию в составе разборочных поездов, т.е. поездов, подлежащих расформированию. Транзитные вагоны с переработкой после накопления формируют в новые поезда и отправляют по назначению. Местные вагоны проходят грузовые операции, после которых также отправляются по соответствующим назначениям в составах поездов своего формирования.