СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Журнал "Село мое родное" №2

Просмотр содержимого документа

«Журнал "Село мое родное" №2»

Историко-краеведческий музей села Чаадаевка

Журнал краеведов

МОУСОШ с.Чаадаевка Городищенского района

Пензенской области

Село мое родное

Малая родина – замкнутый круг.

Что в душах, вокруг нас – все свято.

В крови это нашей не вспыхнуло вдруг,

Из жизни Чаадаевки взято.

В Лазарев.

с.Чаадаевка,2008г.

Историко-краеведческий музей села Чаадаевка

Журнал краеведов

МОУСОШ с.Чаадаевка Городищенского района

Пензенской области

Село мое родное

№ 2

Малая родина – замкнутый круг.

Что в душах, вокруг нас – все свято.

В крови это нашей не вспыхнуло вдруг,

Из жизни Чаадаевки взято.

В. Лазарев.

с.Чаадаевка,2007г.

Редактор Н.К. Сновальникова

Редколлегия: А. Дасаева (11 класс), Т. Кузнецова (11 клас), И. Букотина (11 класс), И.Щукина(11 класс), Н. Криворучко (10 класс), Е. Качкурова (10 класс),Г.Халилова(10 класс), Д.Сайков(10 класс), Т. Деманова (9 класс), О. Сайкова (8 класс), В.Сорокин(8 класс), М. Халенева (7 класс), В.Фоломеева (6 класс),

Адрес редакции: 442324, Пензенская область, Городищенский район, с.Чаадаевка, ул.Школьная, школа.

Телефоны: 73-4-10- школа,

73-3-25- редактор(дом.)

Журнал «Село мое родное» ждет финансовой помощи для издания последующих номеров.

Компьютерный дизайн М.А. Мукуневой.

МОУ СОШ с.Чаадаевка, 2007 г.

Путеводитель по номеру.

От редактора.

Летопись села

Архив музея. Из истории школы.

Т.И.Халенева. Памятные места села.

Т.Деманова, Т.Туманова. Улица моего детства.

Славные земляки.

Василий Андрианович Рогонов – бессменный директор школы.

Слава отцов, дедов – слава России.

С.В. Гарина. Кто они, бесстрашные танкисты?

С.В. Гарина. Он был солдатом.

Сельская новь.

И. Букотина.

Литературная страничка.

И.Щукина. Самый нежный и любимый папа.

Е. Качкурова. Темная ночь.

Р.Кержнов, Д.Афонин. Я восхищаюсь…

Школьные годы чудесные…

Поздравляем!

Г. Халилова. Сердце отдаю детям.

Г. Халилова. Нам пишут выпускники.

Л.А. Дьячкова. Калейдоскоп школьных дел.

А. Дасаева. Мой выбор.

Этнография села.

Ода русской каше.

В.Фоломеева. Рецепты наших бабушек.

Д.Сайков. Из истории лаптей.

Тропа здоровья.

Н. К. Сновальникова. Записки из походного дневника турклуба «Ритм».

В. Сорокин, О. Сайкова. Охота – моя страсть. Интервью у заядлого охотника Г.П. Ларюшина.

М. Халенева. Фоторепортаж.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ты держишь в руках второй номер журнала «Село моё родное».

Ты держишь в руках второй номер журнала «Село моё родное».

Воодушевлённые хорошими отзывами читателей о нашем первом выпуске журнала, мы с радостью приступили к созданию второго номера. Очень много задумок. Надеемся, что с каждым новым выпуском наш журнал будет интереснее, содержательнее.

Хотим поблагодарить наших спонсоров – выпускников 1997 года, главу Чаадаевской сельской администрации Л. И. Глухих, выделивших средства на издание журнала №1.

Вашему вниманию предлагаем отзыв методиста Самарского областного центра детско-юношеского туризма и краеведения – Владимира Исааковича Перцова о нашем журнале.

В добрый путь!

К праздничному известию о втором и третьем выпуске краеведческого журнала Чаадаевской школы «Село моё родное».

Сейчас достаточно часто приходится слышать о каком-то беспросветном времени, за которым последуют неведомые, но ещё более мрачные времена.

Не так просто понять, что закончилась одна, очередная страница в истории России и началась страница новая. Понять новое, предвидеть его можно, только осмотревшись и оценив самих себя, сравнить своё прошлое с настоящим. Вот этим и занят школьный журнал местных краеведов.

Получил большое удовлетворение, познакомившись с первым выпуском журнала. Так много материала значимого, разнообразного, интересного.

В нём есть всё- история родной Чаадаевки, её природа, занятия её жителей, их традиции и обычаи, рассказы об её улицах, домах, а главное – рассказы о наших земляках, чьим трудом, терпением и героизмом обустраивался наш край и долго ещё будет жить и процветать Чаадаевка. Заслуга родной школы и создателей журнала состоит в интересе к любому, самому внешне неприметному труженику из знакомой улицы Чаадаевки, чьим трудом продолжается история села.

Юные краеведы! Без вас и без вашей школы никто не соберёт историю родного села, никто её не опишет. Старайтесь – и будущее будет вам благодарно.

Участник краеведческих школьных чтений

Самарского края – В.И.Перцов

Июнь 2008 г., с. Чаадаевка

Летопись села.

Архив музея. Из истории школы.

В с. Чаадаевке в 1903 г. была открыта церковно – приходская трёхлетняя школа. Школа была при церкви, учил детей батюшка и учительница Дарья Семёновна Казначеева. Ходили в школу в основном одни мальчики. Детей учили русскому языку, арифметике, закону божьему. Дисциплина была суровой, применялись телесные наказания. Особенно дети боялись уроков закона божьего. Если кто – то не выучит задание по этому предмету, то наказания применялись более жестокие. Таких предметов, как рисование, география, история, труд, в школе не было. Детей старались приблизить только к церкви, которую они посещали регулярно вместе с учителями.

Вот как о дореволюционной школе вспоминает Петр Андреевич Камаев.

– Я окончил церковно – приходскую (трёхлетнюю) школу в 1906 году с похвальным листом. Учил меня Петр Алексеевич Алексеев. Бумаги у нас было мало, писали на грифельных досках. Теперь учителя называют учащихся по имени– Юра, Валя. Раньше этого мы не слышали. Вместо учительской ласки мы получали часто удары линейкой. Иногда провинившихся запирали в особую комнату до вечера. Учитель уйдет домой, а мы сидим голодные.

Мы изучали закон божий, русский язык, арифметику. Главным предметом у нас считался закон божий. Все мы должны были знать его наизусть.Не выучишь молитву – вставай на горох. Некоторым ребятам не хотелось получать незаслуженные удары со стороны учителя, они пытались убегать. В таком случае учитель приказывал самому явному хулигану Карасёву Никону: «Карасев, взять!» Карасев Никон был взрослым парнем. Бывало, в три прыжка догонит жертву и за шиворот ведет к учителю. После чего наступала расправа. Один раз меня грифельной доской учитель так ударил, что доска разлетелась на куски. Тяжелое было детство наше…

В 1913 году в нашем селе была построена и открыта земская школа (до сих пор сохранилось кирпичное здание). Вот как об этой школе вспоминает сторож П. А. Камаев.

В 1913 – 1916 г.г. я со своим дедом работал сторожем земской школы. В то время работал учителем Кольцов Петр Иванович. Этот учитель был революционно настроен. Среди населения нашего села тайно вел революционную пропаганду. Он проводил беседы, читал революционные книги. Внешне придерживался существующего строя, перед приходом попов ставил в угол икону, а когда уходили попы, он ее выбрасывал. Был такой случай на религиозный праздник Николу. Попы ходили по домам с молебном, а у учителя Кольцова в квартире школы не было икон. Он зовет меня и говорит: «Петюшка, беги домой и принеси икону». Я спрашиваю: «А какую?» он отвечает: «Любую, а то сейчас поп придет». Такие настроения захватывали все больше и больше учителей, начиная с 1905 года…

Школа до Октябрьской революции давала детям ничтожное образование. И большая часть населения в селе оставалась неграмотной. Декретом от 21 января 1918 г. церковь была отделена от государства и школа от церкви. В селе Чаадаеке до 1930 г. была только начальная школа. А в 1930г. была открыта школа колхозной молодежи.

Воспоминание ученицы ШКМ Елены Сергеевны Тыриной:

– Я училась в ШКМ. Школа состояла из 2-х классных комнат. При школе был интернат для учащихся из других сел. В классах стояли большие столы. Учились бригадным методом. За каждым столом – бригада. Два раза в неделю мыли полы в классах, ежедневно следили за чистотой классной комнаты. Учились все с желанием, были дисциплинированными. На хорошо и отлично учились: Карачарова Вера , Нефедов Федя, Камаева Нюра и др.

Директор школы, Сосновский Владимир Васильевич, очень заботился о школе, об учениках. Много внимания уделялось антирелигиозной пропаганде. Накануне религиозных праздников учащиеся школы выступали в клубе с художественной самодеятельностью. Школьная жизнь отражалась в стенгазетах. Мы помогали колхозу: работали в поле, ухаживали за колхозными жеребятами и телятами. Учились в трудных условиях, но жили дружно…

В 1933 году ШКМ преобразована в неполную среднюю школу. В 1935 – 36 учебном году Чаадаевская неполная средняя школа реорганизована в среднюю школу.

Рассказывает первая выпускница средней школы Александра Михайловна Винокурова.

–Чаадаевскую сельскую среднюю школу я окончила в 1937 – 38 учебном году. Наш класс был первым выпускным классом только что организованной средней школы. В 10 классе мы занимались во вновь отстроенном школьном здании №1.

Занятия проходили в одну смену. Директором школы был Владимир Васильевич Сосновский, который много труда положил на организацию средней школы и постройку школьного здания. Наш класс был трудоспособным. Успеваемость класса была 100%. Мы проявляли свою инициативу в еженедельном выпуске стенной газеты, активно участвовали в организации и проведении вечеров, посвященных революционным праздникам. Сами учащиеся делали доклады. В весенний период обслуживали концертами полевые станы в колхозе. В конце учебного года нас постигло большое несчастье – умер директор школы. В.В. Сосновский. По окончании 10 класса по призыву Наркомпроса мы все пошли на педагогическую работ..

Началась Великая Отечественная война. Почти все юноши были призваны в Красную Армию. Многие из них погибли, защищая Родину в борьбе с фашизмом.

Улица моего детства – улица Красная.

Наикрасивейшее село Чаадаевка никогда не терялось в трущобах Городищенского уезда. Оно всегда выделялось своей неутопаемой зеленью роскошных деревьев, благоуханием душистых садов и жужжанием заботливых пчел. Все это вы увидете на улице Красной. Раньше эта улица была самой зеленой, самой чистой, самой душистой, самой широкой и самой красивой. Здесь, вдоль всей улицы, от трассы и до реки тянулись рядками раскидистые вётлы со своими поникшими ветвями. Неописуемая красота эта нравилась всем. Днем мамы с грудничками гуляли по ней, вечерком молодые пары вдыхали аромат садов, наслаждались зеленью и красотой улицы. За красоту и назвали-Красной.

И вижу я себя ребенком; В аллею темную вхожу я,

и кругом сквозь кусты

Родные все места:… Глядит вечерний луч,

Зеленой сетью трав и желтые листы

Подернут спящий пруд, Шумят над робкими шагами.

А за прудом-село дымится

И встают туманы М.Ю Лермонтов

М.Ю Лермонтов никогда не был не только на улице Красной, но и в самой Чаадаевке. Но будто о левой стороне улицы сказаны эти строки. Пруд, выкопанный жителями этой улицы, радовал глаз всех чаадаевцев. Здесь разводили рыб и отдыхали.

Половодье красоты великой.

На чаадаевских огородах земля курится легким паром, везде шелестят, мягко позванивая, мелкие ручейки, дружно поют скворцы, за улицей Халтурина/ныне Красная/ с радостным плачем носятся стаи птиц. Ручейки, собираясь со всего села, встречаются здесь, на Красной Слободке. Их слышно издали-такой живой говор, такое любовное, доверчиво-ласковое журчание несется навстречу. И вот здесь, в конце этой красивой улицы, что-то бормоча метровым водопадом срывается в черёмуховые дали огромная ручей-река, вливается в нашу Суру. Дальше уже можно только на лодке. Как музыка народной речи звучит эта вода. Чистое и доброе сердце здесь у людей. А вешняя вода дает силы. Живи человек!

Мы часто говорим: «Давайте относиться друг к другу внимательно, тактично, бережно, тогда мы сохраним нервы, сбережем здоровье друг друга». А вот жители улицы Красной об этом не думают. Они часто ходят в лес, под гору к реке, на луга. Собирают там рыжих лисичек, розоватых сыроежек, заботливых волнушек и маленьких душистых луговичков. Собирают и клубнику, лекарственные травы. Луга нам дарят здоровье. Мы относимся к природе бережно и она нам платит добром.

Эта улица красна не только природой, но и хорошими людьми.

Подбельцева Валентина Владимировна.

На этой улице живет гостеприимная женщина с открытой русской душой. Ее зовут Валентиной Владимировной.

Двери ее небольшого дома всегда открыты для ее гостей разного возраста. Со всеми она находит общий язык, помогает и словом, и делом. Она обладает каким-то позитивным магнетизмом. С ней всем хочется быть рядом, просто общаться.

Она работала учителем математики, педагогический стаж ее составляет около 40 лет.

На пенсии она уже лет 10, но до сих пор к ней каждый год приезжают учителя из той школы, где она работала. Уважают ее не только коллеги, но и все ее бывшие ученики. Приходилось быть свидетелем их встречи и наблюдать, с каким трепетным уважением они к ней обращались.

Обожают ее, конечно же, ее прекрасные внуки, их у нее двое. Трагически погиб старший сын, Игорь. После такого удара, сдало ее сердце, но она старается изо всех сил жить ради внуков.

Анатолий Алексеевич и Валентина Ивановна Сергунины

К вечернему чаепитию, когда приезжают дети и внуки, на стол всегда выставляется вазочка душистого меда. Так всегда делается в дружной семье Сергуниных.

Мама Валентины Ивановны-Ляпина Евдокия Михайловна долгое время работала в колхозе. Папа-Иван Филиппович погиб в первые дни войны в 1941 году. В семье было двое ребятишек: дочка Валя и сын Михаил. Мама умерла в 1960 году. И дети остались с тетей-Буриной Верой Михайловной.

А у Анатолия Алексеевича отец тоже погиб на фронте. Молодые супруги семейную жизнь начинали с ничего: с чашки и ложки. В настоящее время у них добротный дом, подсобное хозяйство. Но главное занятие этой семьи –пчеловодство. Душистым ароматным медом они подчуют всех жителей села.

Анна Николаевна и Алексей Ильич Ючёнковы

Эта дружная семья вместе с 27 ноября 1947 года. Алексей Ильич прошел всю войну. Воевал и на Западном и на Восточном фронтах. Был контужен. Отца у него убило громом и семья из шестерых детей осталась с одной матерью. Анна Николаевна из школы ушла в «Миномент-лес» гнать лес-сплав для фронта. По реке гнали лес из села Шаткино через Чаадаевку,Асеевку и с Красного Яра. Потом этот лес грузили в вагоны на ж/д станциях. В настоящее время Анна Николаевна прядет, вяжет, занимается огородом. У них трое прекрасных детей: Иван Алексеевич-директор Кузнецкого с/х техникума, Виктор-зоотехник в с.Загоскино и Татьяна-медсестра в Кузнецке-8.

Анна Андреевна и Александр Георгиевич

Дускановы.

Александр Георгиевич-родом из с. Канаевка.

Родился в 1927 году. Рано остался без отца. Отец умер в 22 года от воспаления легких. Мать вышла замуж за вдовца, а у него своих двое детей. Далее жизнь вновь круто повернула: отчима убили на фронте.

Анна Андреевна/девичья-Кузьмина/, тоже из большой семьи. Жили бедно. Мать- Афиния Филипповна. У неё было 12 детей, была награждена медалью за многодетность. Отец-Андрей Яковлевич, работал в валяльном цеху-чинил и шил вручную сапоги, валенки. Затем отец уехал в Первоуральск делать патроны для фронта. Старшего сына Афинии Васю в 1938 году призвали на фронт и вернулся он в 1946 году (три года был у немцев в плену, был контужен).

Костя(он с 1922 года) был танкистом. Воевал на Курской дуге. Надя(она с 1923 года) умерла во время родов. Сама Анна Андреевна-участница Великой Отечественной Войны. В Белоруссии, в Литве восстанавливала дороги. Бомбили и днем и ночью. Была ранена осколком в руку.

Имеет награды.

Анатолий Павлович и Татьяна Ивановна

Королёвы.

«Окна - это очи дома» - гласит народная мудрость. Овеянный старинными легендами, воодушевленный в поверьях и сказках, дом воспринимался как жилое существо-доброе, благожелательное, подобное человеку. Поэтому, окна были очами, раскрытыми в мир.

Окна окружали наличниками народные умельцы. Один из таких мастеров живет на улице Красной-Королёв Анатолий Павлович со своей семьей. Руки у него золотые. Что только не делает Анатолий Павлович: и дом шикарный с ласковыми окнами, и разделочные доски, и вазы деревянные вытачивает.

Жена его Татьяна Ивановна заведует детским садом «Колосок». Заботливая хозяйка, искусная мастерица, трудолюбивая. В их доме всегда уют и тепло.

Тамара Николаевна и Александр Андреевич Тумановы.

Что такое красота? Ответ на этот вопрос дает, не задумываясь, Тамара Николаевна. Это цветы. Проходя мимо их дома, заботливо построенного своими руками, поражаешься обилию нежно-розовых колосовидных соцветий. Кажется, над землей парит прозрачное душистое покрывало. Каких цветов только здесь нет: и прекрасный жасмин, и величавые гладиолусы, и роскошные розы, и нежные ромашки, и чудесные гиацинты и много разных цветов. С ними легче жить, - говорит Тамара Николаевна.

Семья Пчеляковых.

В старинном уютном доме, утопающем в зелени и цветах, живут скромные интеллигентные люди - Пчеляковы.

Владимир Алексеевич по профессии врач-терапевт на пенсии, но работает. Безотказный специалист своего благородного дела. Жители этой улицы обращаются к нему даже ночью и получают квалифицированную помощь.

Екатерина Александровна по образованию педагог, учитель математики со стажем 35 лет. Почти все годы работала в поселковой железнодорожной школе. Сейчас на пенсии, занимается приусадебным хозяйством. Выращивает красивые цветы. Очень любит домашних питомцев, у них две собаки и кот.

Воспитали двоих детей, дали им высшее образование. Дети с семьями живут в Пензе. Имеют от дочери две внучки – очаровашки.

Кузьмина Нина Петровна.

Хочется сказать о Кузьминой Нине Петровне следующее.

С ныне покойным мужем она вырастила двоих замечательных дочек-близняшек, от которых имеет пятерых внучат и одну правнучку. Прабабушкой она стала в 66 лет.

Всю свою жизнь, около 40 лет, она проработала на одном месте медсестрой, в Чаадаевской сельской больнице.

Медсестрой работала более 40 лет и ее мать Антонина Петровна.

Ее сестра Алевтина Петровна была детским врачом, погибла на рабочем месте, когда ехала на вызов к больному.

Целая династия медиков. Отец Петр Васильевич работал агрономом в совхозе.

Родителей своих Нина Петровна схоронила престарелых в возрасте 92 лет уже прапрадедом и прапрабабушкой. Жили честно, трудились и дожили до глубокой старости.

Сейчас Нина Петровна воспитывает внучат, занимается садом, огородом, цветами.

Хочется отметить их хлебосольность, умение приготовить из незамысловатых продуктов удивительные на вид и вкус блюда, всевозможные пироги, торты, пирожные в виде маслят. Зимой их обильный стол может украсить огромный букет из оранжевых ромашек, вырезанных из моркови.

Эти женщины (Нина Петровна с дочками) неукротимы, неугомонны в изобретательности, фантазиях своих. Они трудолюбивы, они умеют все: вяжут, шьют, пекут, рисуют; приветливы и гостеприимны.

Семья Шаблиновых.

Рядом с ухоженным домом Нины Петровны стоит добротный дом Шаблиновых. Сейчас они на пенсии. Борис Константинович заядлый рыболов.

Нина Михайловна с дочкой занимается цветоводством. Она бывший директор совхозной поселковой школы, педагог по образованию, стаж 40 лет.

По ее стопам пошла дочь – Ольга. Сейчас она директор той же школы.

Сын с семьей живет в Пензе.

Илюшина Мария Дмитриевна.

Ей 82 года. Несмотря на преклонный возраст, на нездоровье, на трагедию в ее семье (сына она потеряла молодого, утонул, когда служил в морфлоте на Тихом океане), Мария – человек с большой силой воли, оптимист, с большим чувством юмора.

Никогда не жалуется ни на что, ни на кого, никогда не упрекнет, не поплачется о судьбе.

Из-за толстого слоя стекол очков (зрение очень плохое) смотрят с лукавинкой, любопытством ее побледневшие от времени глаза.

После общения с ней просто хочется жить, проблемы становятся незначительными. Она с мужем воспитала троих детей, при этом всегда работала в пекарне в горячем цеху.

Один сын остался навеки в армии. Другому дали высшее образование. Он много лет работал главой администрации в с.Махалино, где люди до сих пор относятся к нему с большим уважением. Дочь работала специалистом в нашей сельской администрации. Сейчас они на пенсии.

Семья Демановых.

Это пожалуй самая молодая семья на нашей улице. Симпатичные, трудолюбивые родители-Марина Александровна и Игорь Николаевич. Под стать им их дети - дочь Татьяна, ученица 10 класса - скромная, красивая девушка, очень ответственная; сын- Павел, ученик 8 класса, заядлый рыболов. Их домашнее гнездышко отличается идеальной чистотой, ухоженностью.

Как вы думаете, почему на улице Красной самые здоровые люди? Да потому, что в каждом доме есть русская баня. Жители этой улицы отлично знают, что хорошей бани не построить из чего попало. Для этого не пригодны ни камень, ни кирпич, ни глина. Лучше всего-древесина. Деревянный потолок, стены и пол быстро впитывают влагу, хорошо сохраняют тепло, создавая свой микроклимат. «Но и древесина не всякая пригодна»,-говорит старый житель улицы Красной Н.И.Бирюков.

Так стены бани рубили из сосны, чтобы они лучше сохранялись от гниения, хотя для верхних потолочин брали бревна и доски не смолистые, чтобы не капала смола. Полок и лавки делали из осины или березы, древесина которых мягка, без заноз, не обжигает тело. Каждое дерево привносило свой букет запахов в банный дух: сосна и ель - смолистый аромат, осина-горечь. Все это учитывалось при строительстве бани.

Поэтому и здоровья у этих жителей не занимать!

Анна Яковлевна Соколова

Мария Ивановна Кормишина

София Романовна Кубышкина

Наталья Васильевна Бирюкова

Евдокия Ивановна Винокурова

Ольга Васильевна Крупенникова

Мария Николаевна Сергеева

Клавдия Константиновна Постоленко

Нина Васильевна Кузьмина

Елена Павловна Тормозова

Раиса Федоровна Кондратьева

Агафья Сергеевна Серова

Клавдия Ивановна Афонина

Каждой из них пришлось пережить тяжелые годы раскулачивания, коллективизации, военного лихолетья.

Война закончилась, пришла долгожданная победа, наступили мирные дни. Жить стало лучше, но нашим женщинам все равно было трудно: работа в поле, на ферме, по дому, воспитание детей-все это ложилось на их хрупкие юные плечи.

Дети выросли, обзавелись семьями, подарили им внуков, правнуков. И эти они счастливы! Но память снова и снова переносит их в те далекие дни, и пока жива память в их сердцах, в сердцах их близких, не прервется та бесценная ниточка, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее в истории нашей улицы Красной, села, Родины.

Вот такие замечательные люди – труженики живут на этой небольшой живописной улице, которая расположена на левом высоком берегу Суры, и неслучайно её назвали Красной.

Т. Деманова, 9 кл., Л.Г.Козина и Т.Н.Туманова – жительница ул. Красной

Памятные места села.

П оклонный крест установлен в 2004 году в честь памяти о церкви Святителя Николая Чудотворца. В 1969 году церковь была разрушена. Священник, Отец Николай, с помощью администрации способствовал тому, чтобы на месте разрушенной церкви был поставлен Поклонный крест.

оклонный крест установлен в 2004 году в честь памяти о церкви Святителя Николая Чудотворца. В 1969 году церковь была разрушена. Священник, Отец Николай, с помощью администрации способствовал тому, чтобы на месте разрушенной церкви был поставлен Поклонный крест.

Г

ЭС начала строиться в 1947 году в районе сегодняшнего лагеря «Энергетик». В 1949 году Чаадаевская ГЭС была пущена. ГЭС обеспечивала электроэнергией сёла Чаадаевку, Саловку, В.Елюзань, Ср. Елюзань, Ниж. Елюзань, пос. Чаадаевку, Смычку.

ЭС начала строиться в 1947 году в районе сегодняшнего лагеря «Энергетик». В 1949 году Чаадаевская ГЭС была пущена. ГЭС обеспечивала электроэнергией сёла Чаадаевку, Саловку, В.Елюзань, Ср. Елюзань, Ниж. Елюзань, пос. Чаадаевку, Смычку.

П лотина была деревянной. Луга в дальнем и нижнем Засурье были затоплены, здесь находилось водохранилище.

лотина была деревянной. Луга в дальнем и нижнем Засурье были затоплены, здесь находилось водохранилище.

Работала ГЭС до 10 июля 1963 года. Затем ГЭС прекратила свое существование. Причина: в течение нескольких дней шли проливные дожди, водохранилище переполнилось, нужно было спустить часть воды, но это не было сделано. Поэтому плотину прорвало, было разрушено 3 пролёта из 11.

С июля по ноябрь село находилось без электричества. А в конце 1963 года электроэнергию поставляли с Куйбышевской ГЭС.

Оборудование было перенесено с Чаадаевской ГЭС в 1964 году. И сразу же начали завозить новое оборудование. Главным инженером был Смагин. Мастером- - А. Е. Юткина (Горностаева). Старейшие работники подстанции: Ф. Г. Барченков, Я. Г. Барченков, Бобров, Н. И. Казаков, И.П.Камаев, Н. Пяшинский, А. И. Вершков, Ф. П. Сорокин, Н.Я. Вакаев, К.Г. Крюков.

Мост и асфальтовую дорогу «Москва-Самара» строили военнопленные немцы. Начало строительства – 1944год.

Условия были для военнопленных тяжёлые – суровая зима, плохая одежда. Некоторые, по рассказам местных жителей, не выдержав, бросались под асфальтоукладчик, т. е. кончали жизнь самоубийством.

А до войны дорога через село шла по сегодняшним улицам Калинина – Кооперативной, она была выложена камнем. Через р. Суру был деревянный мост, который на время весеннего половодья разбирали. Переправлялись весной люди на деревянных лодках, а подводы и машины-полуторки – на пароме. На пароме могло уместиться либо 4 подводы, либо 1 полуторка. На время половодья на пароме работал Пётр Максимович Камаев.

Железобетонный мост через р. Суру.

Асфальтовая дорога «Москва-Самара».

Здесь проходила дорога через село Чаадаевка.

![]()

Раньше в здании современного клуба были купеческие склады.

После революции, до Великой Отечественной войны, был клуб.

А во время войны – лагерь военнопленных. Лагерь также занимал территорию соседнего кирпичного здания, совхозной конторы и здания церкви. По периметру лагеря стоял деревянный забор высотой в 6 метров. С внешней стороны забора были цветочные клумбы, огороженные забором из колючей проволоки. За цветами ухаживали военнопленные. На время религиозных праздников военнопленным давались выходные, и они молились, а местная ребятня с интересом слушала всё это, так как религиозные праздники были отменены.

На территории церкви было каменное здание в два этажа в подвальном помещении которого была кухня для военнопленных, где они сами готовили себе пищу, пекли хлеб, который очень часто меняли у местных ребятишек на картошку и молоко.

Здесь была кухня лагеря военнопленных.

Здесь была кухня лагеря военнопленных.

После Вов – сельхозшкола.

Затем здание конторы Сурского торгового предприятия.

А клуб во время войны находился в здании, где сейчас проживают семьи Черенковых и М. П. Леонтьевой. После войны в течение 2 лет фильмы демонстрировались в здании сегодняшнего молельного дома.

После войны в старом здании на месте строящейся сейчас церкви находилась сельскохозяйственная школа, где готовили ветеринаров и пчеловодов.

А в здании, где сейчас склад магазина «Сельхоз.запчасти» была контора сельхозшколы и общежитие. Основана она была в 1948 году. Её директором был Гришин.

В этом здании находилось общежитие сельхозшколы.

Славные земляки.

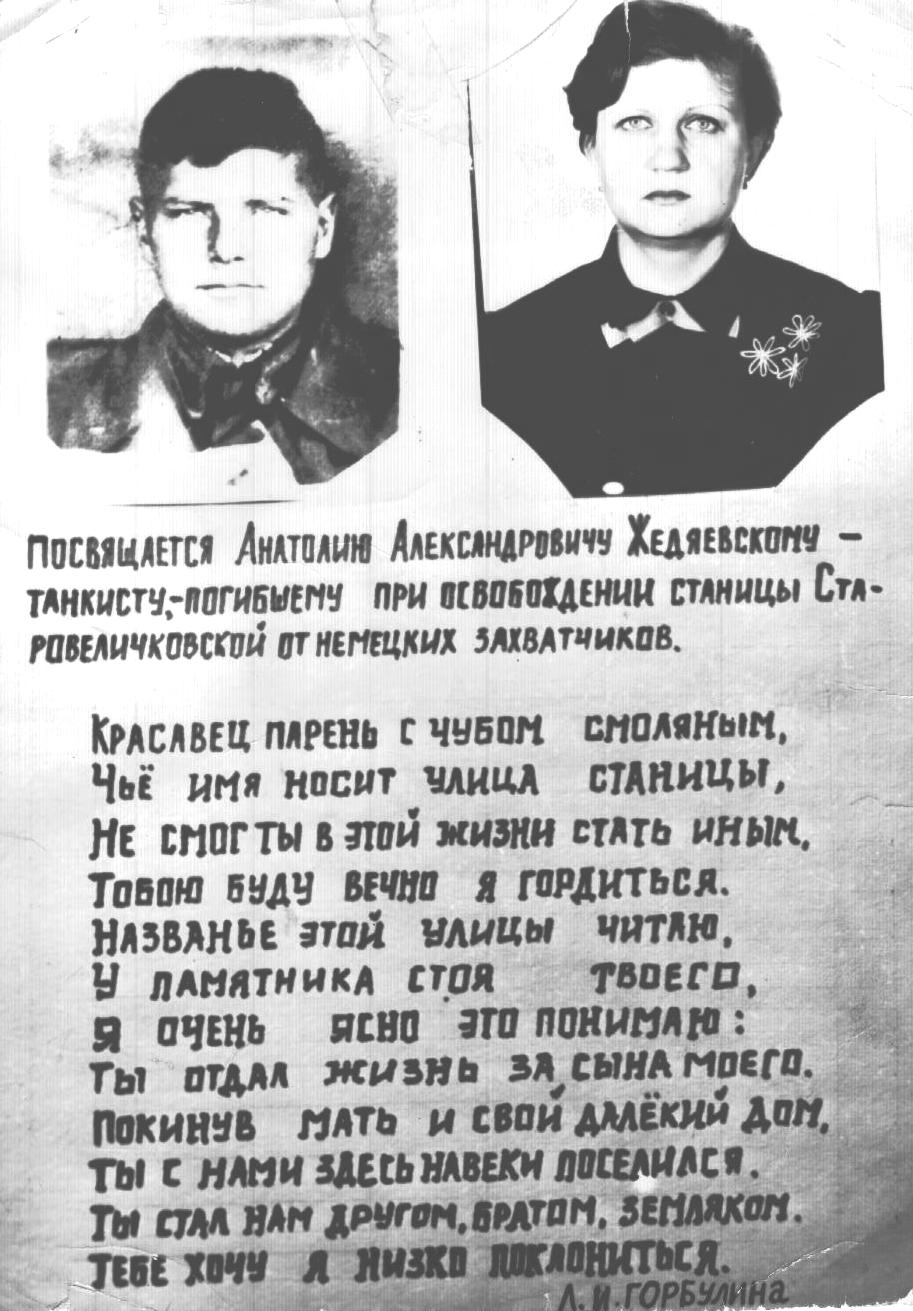

Василий Андрианович Рогонов – бессменный директор школы.

З амечаельный человек живет в нашем селе–это Василий Андрианович Рогонов. 42 года Василий Андрианович отдал трудному, но благородному делу–педагогической работе. 28 из них он проработал в Чаадаевской сельской средней школе бессменным директором–с 1953 по 1981 г г. Василий Андрианович пришел в школу, когда она была самой отстающей в районе. Сколько было приложено им сил, педагогического мастерства, чтобы школа стала одной из лучших не только в районе, но и в области.

амечаельный человек живет в нашем селе–это Василий Андрианович Рогонов. 42 года Василий Андрианович отдал трудному, но благородному делу–педагогической работе. 28 из них он проработал в Чаадаевской сельской средней школе бессменным директором–с 1953 по 1981 г г. Василий Андрианович пришел в школу, когда она была самой отстающей в районе. Сколько было приложено им сил, педагогического мастерства, чтобы школа стала одной из лучших не только в районе, но и в области.

Государство высоко оценило трудовой вклад Василия Андриановича:

1959 г. – значок «Отличник народного просвещения»,

1967 г. – почетное звание Заслуженного учителя школы РСФСР,

1970 г. – медаль «За трудовую доблесть»,

1971 г. – орден Трудового Красного Знамени,

39 Почетных грамот разного уровня, включая министерские,

1981 г. – указом Совета Министров РСФСР назначена персональная пенсия республиканского значения.

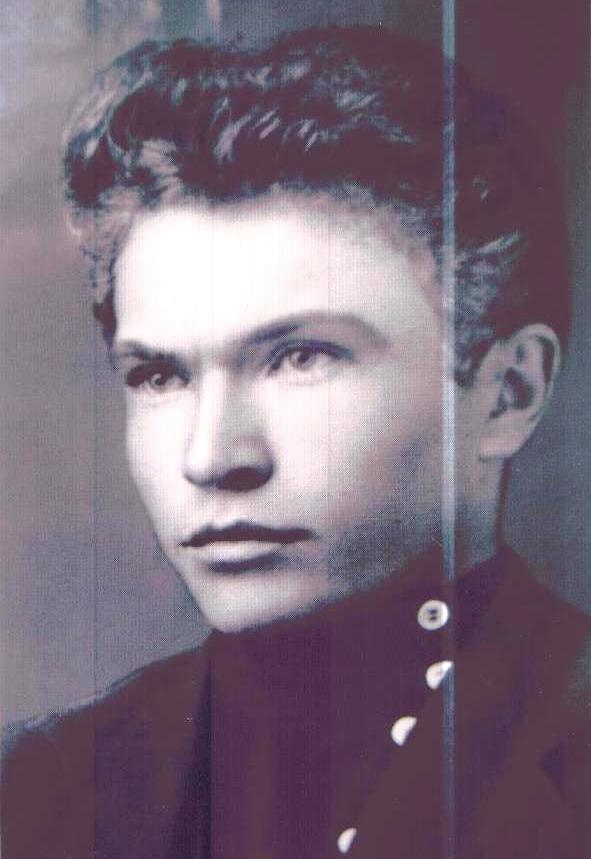

Василий Андрианович Рогонов родился 29 июля 1921 года в селе Никольское Сердобского уезда в семье крестьянина-единоличника. Семья была большая, зажиточная, он был старшим из шестерых детей. В школу пошел с девяти лет, как тогда было принято. Учился очень хорошо, особенно по математике.

Началась коллективизация, а с ней и гонения тех, кто не хотел вступать в колхоз. Рогоновым пришлось переехать в село Федоровку Каменского района. Но и здесь нашлись завистники. Арестовали сначала отца, а потом и мать, не разрешив ей взять с собой грудную девочку, самую младшую из детей. Отняли имущество, бычка, детей выгнали из дома. Их приютила подруга матери, тетя Люба…. Через всю жизнь пронесли они благодарность к доброй женщине, одиноко прожившей 96 лет, и похоронили ее рядом с матерью.

Вася учился в то время в седьмом классе, ему было всего 15 лет, а надо было заботиться о четверых братьях и сестренке. Учитель математики посоветовал ему написать письмо в Москву, «всесоюзному старосте» Михаилу Ивановичу Калинину, рассказать о своей беде. И через некоторое время маму, Ксению Фоминичну, выпустили из тюрьмы. Женщины, сидевшие с ней в одной камере, собрали ей узелок с хлебом для детей.

А отца, Андриана Антоновича, так больше и не увидели. И только в 1986-м году пришло извещение о реабилитации, из которого Рогоновы узнали, что он был расстрелян вскоре после ареста. Уже почти в старости они получили льготы от государства как дети незаконно репрессированного.

А помощь нужна была тогда, в проклятом 37-м, когда рыли землянку для жилья, когда мать шла работать на железную дорогу, когда дети не ходили в школу, потому что не было обуви; когда, собрав денег, купили халупу и крыли крышу соломой, скрепляя ее глиной. Пошел дождь, невысохшая еще глина потекла, и все спрятались под столом – в единственном сухом месте в доме. Все это на всю жизнь врезалось в память…

Но, несмотря на все трудности, Вася закончил семилетку с почти отличным аттестатом, четверка была лишь по русскому языку. Все понимали, что ему надо учиться дальше. Все тот же учитель математики советовал ему ехать в Москву, поступать в электромеханический техникум, даже обещал дать денег на дорогу, но его тоже арестовали. Вася поехал в Пензу и выбрал педагогическое училище, может, потому, что, кроме него, были только медицинское, фармацевтическое и сельскохозяйственное, может – в благодарность своему учителю.

Жил на стипендию в 25 рублей, которой хватало только на хлеб и чай. Семья помочь ничем не могла, да и ездить в деревню было не на что. В 39-м году началась финская война, мобилизовали многих мужчин – учителей, и осенью Васю, в числе других сильных студентов 3-го курса, перевели на заочное отделение и направили в Зареченскую школу Колышлейского района. Увидев паренька, директор школы решила, что к ним прислали пионервожатого, но в направлении было написано, что он – учитель начальных классов и может преподавать математику в 5-7 классах. Т ак в 18 лет Вася стал учителем, Василием Андриановичем.

ак в 18 лет Вася стал учителем, Василием Андриановичем.

Проработав в школе почти два года, закончил педучилище и весной

41-го года успешно сдал вступительные экзамены в Пензенский учительский институт. В мае его призвали в армию, направили в Западную Белоруссию. Началась война, и пришлось с боями отступать до самой Москвы. О том, что довелось всем пережить в те страшные месяцы начала войны, написано много книг, снято много фильмов. Но каждый солдат прочувствовал это по-своему и до смертного часа не забудет тех окопов, что пришлось вырыть, тех болот, где едва не утонул, тех друзей, которых пришлось хоронить….

А потом были бои за Москву, госпиталь, а после него – учебный полк в Орехово-Борисове, под Москвой, где готовили старшин для всех родов войск. Как учителя по профессии, старшину Рогонова оставили служить в этом полку, готовить для фронта пополнение.

Осенью 45-го года, демобилизовавшись, Василий Андрианович вернулся в Пензу и пришел в институт. Ректор не стал его слушать: «Вы опоздали, молодой человек!» Выходя из кабинета, в дверях столкнулся с бывшим завучем педучилища. Тот сразу узнал своего ученика, вернул в кабинет, и здесь выяснилось, что экзамены он сдал еще в 41-м году и имеет право на зачисление. Так он стал студентом физико-математического факультета.

Это были очень трудные годы. На стипендию можно было только скудно питаться, одежду купить было не на что. Почти до конца учебы пришлось ходить в военной форме. Как бывшему фронтовику, Василию доверили очень ответственное дело: быть кассиром – привозить из банка и раздавать стипендию студентам и зарплату сотрудникам института. Поэтому он был очень известным и уважаемым человеком в институте. В свободное время с другом, тоже фронтовиком, Сашей Кукановым, подрабатывали – пилили и кололи дрова для института и ближайших школ. До сегодняшних дней сохранилась эта дружба, скрепленная общими трудностями, общими друзьями, живыми и уже ушедшими.

В общежитии, несмотря ни на что, жили весело. Здесь же Вася познакомился со студенткой 4-го курса Лосевой Зиной. Стройная, красивая, с длинными косами, она покорила сердце неискушенного 24-летнего парня. Друзья, заметив их симпатию друг к другу, устроили шутливую «свадьбу», как было заведено в общежитии. А в 46-м она окончила институт и уехала по распределению в Сосновоборский район, татарское село Индерка, преподавать математику в старших классах. И Василию пришлось долгие три года ездить на поезде до Сосновоборска и 12 километров ходить пешком, чтобы увидеть ее.

В 49-м году, на 4-м курсе, вступил в партию (сыну «врага народа» это было непросто), а когда институт был позади, партия сказала «надо», и направили его работать почти на край света – в Забайкалье, далекую Бурят –

Монголию. Перед отъездом Василий Андрианович поехал в Индерку, где они с Зиной расписались, и увез молодую жену. 24-го июля в Русском Ишиме сыграли теперь уже настоящую свадьбу, а через несколько дней поезд увез их «в сиреневую даль»….. С этого времени их биографии неразрывно связаны на 51 год.

В Улан-Удэ чету учителей направили в село Турунтаево Прибайкаль-

ского района, в среднюю школу. Василия Андриановича назначили директором, преподавал он физику и астрономию, Зинаида Трофимовна – математику. Им предоставили комнату при школе, потихоньку стали обживаться. С первых же зарплат стали помогать своим родным.

Школьное здание было старое, уже строилось новое, и молодому директору пришлось обустраивать его: закупал оборудование, мебель, книги, вместе с учителями и учениками готовил школу к переезду.

Через год родился сын Саша, а еще через полтора – дочь Вера. Очень тянуло в родные места, да и здоровье стало подводить, видно, суровый климат сказывался. И через четыре года, в 53-м, с большим трудом получив в Москве в Министерстве образования разрешение на перевод, семья в уже удвоенном составе вернулась в Пензенскую область. А здесь выбрали Чаадаевку, потому что школа находилась в очень живописном месте, река, а с горы открывался вид, напоминающий Забайкалье.

Василия Андриановича назначили сначала завучем, а через три месяца – директором школы. А завучем стал Константин Степанович Горбатов. Здесь Рогоновы встретили своих однокашников по институту: Савину Екатерину Петровну, Климачеву (Зимину) Марию Ивановну.

Положение с успеваемостью в школе было плачевное. В первую очередь новый директор обратил внимание учителей начальных классов на технику чтения, как на «инструмент» учебы, заставил математиков заниматься дополнительно, и к концу учебного года успеваемость выросла, даже были медалисты. Пришлось реконструировать здание интерната для более

удобного проживания ребят. Наряду с учебой, большое внимание было обращено на трудовое обучение. Были созданы мастерские, закуплены инструменты, трактор. Колхоз выделил школе 50 га земли, на ней выращивали пшеницу, вико-овсяную смесь, коноплю. При создании совхоза землю отобрали, и уже на совхозной земле школьники выращивали рекордные урожаи кукурузы и лука. В 1958-1959гг. в школе проводились зональное и областное совещания учителей биологии, вручили переходящее знамя и 20 тысяч рублей на оборудование кабинетов биологии и химии. В 60-м году Василий Андрианович выступал с докладом о производственном обучении в школе на Всесоюзных педчтениях в Москве. Тогда же секретарь комсомольской организации, бригадир школьной производственной бригады Финохина Тамара была избрана на 13-й съезд комсомола. Это была большая честь для школы.

Весной 61-го года был заложен школьный смородиновый сад имени Гагарина. На вырученные от продажи ягоды деньги покупалось оборудование для кабинетов. С 63-го года школа перешла на кабинетную систему. Оформление кабинетов велось под девизом «Учись учиться».

В семье, между тем, родилась еще одна дочка - Оля. Уже был построен светлый, просторный дом (за который предстояло еще выплачивать ссуду), рос сад, который был заложен еще раньше дома. «Тыл» был надежный, поэтому Василий Андрианович всецело отдавался работе.

Теперь в школе был сплоченный коллектив единомышленников. Директор был награжден грамотой Всесоюзного института усовершенствования учителей. Теперь каждый год школа выпускала по несколько медалистов, многие выпускники стали поступать в высшие и средние учебные заведения. Школьники выращивали цыплят, заняли 1 место в областном соревновании по сохранению поголовья. Осенью 1966 года школа была награждена трактором с прицепным инвентарем, сельско- хозяйственная выставка наградила школу мотоциклом, облоно -

полным комплектом макетов сельхозмашин. Был создан кабинет машиноведения, значение которого для сельских ребят трудно переоценить. Одновременно с этим, пришлось делать пристройку к основному зданию. В школе появился просторный спортзал, еще несколько кабинетов, музей. Осенью 1967 года на площади возле школы был заложен парк.

Шли годы, школьные здания, коих было три, не считая интерната и мастерских, ветшали. Появились подпорки для потолков, и уже вплотную встал вопрос о строительстве нового здания. Но не так-то просто пробить этот вопрос в «верхах»! И тогда Василий Андрианович организовал письмо от имени жителей села на Съезд партии, и, хотя получил за это головомойку от областного начальства, дело сдвинулось: в 76-м году началось проектирование. Сколько пришлось поездить по инстанциям, ругаться со строителями из-за недоделок – это отдельная история, но в начале 81-го года школу с недостроенными очистными сооружениями пришлось принять. Снова заботы по переезду, обустройству, а еще и старые здания надо убрать…

Летом 81-го года Василию Андриановичу исполнилось 60 лет. Надо было подумать о пенсии. И он решил уйти, хотя это решение далось ему нелегко. Дети выросли, вылетели из родного гнезда, обзавелись своими семьями, и уже голоса внуков, особенно летом, наполняют дом. Зинаида Трофимовна уже год была на пенсии, пора и ему на отдых.

Государство высоко оценило трудовой вклад Василия Андриановича.

А жизнь продолжалась. Школьный «улей» заменили пчелиные ульи. К этому, новому для себя делу, Василий Андрианович отнесся с той же тщательностью и ответственностью, как делал все в своей жизни. И вскоре мед с его пасеки стал славиться не только в Чаадаевке, но из Городищ и из Кузнецка приезжали за ним.

….Летели годы, добавляя болезни, перестройка с ее «диким» капитализмом тоже не прибавляла оптимизма. Однако, в 1999-м году весело, в кругу друзей и многочисленных родственников отметили «золотую» свадьбу, радовали подросшие внуки, их шестеро, двое уже окончили институты, три внучки учились, и самый младший поступил в университет. 2000-й год. Внезапная смерть жены – друга, соратника, самого близкого в жизни человека, была самым тяжким ударом. Без нее, кажется, жизнь остановилась.

Теперь ему остались воспоминания….

С.В. Гарина, учитель истории

Слава отцов, дедов – слава России.

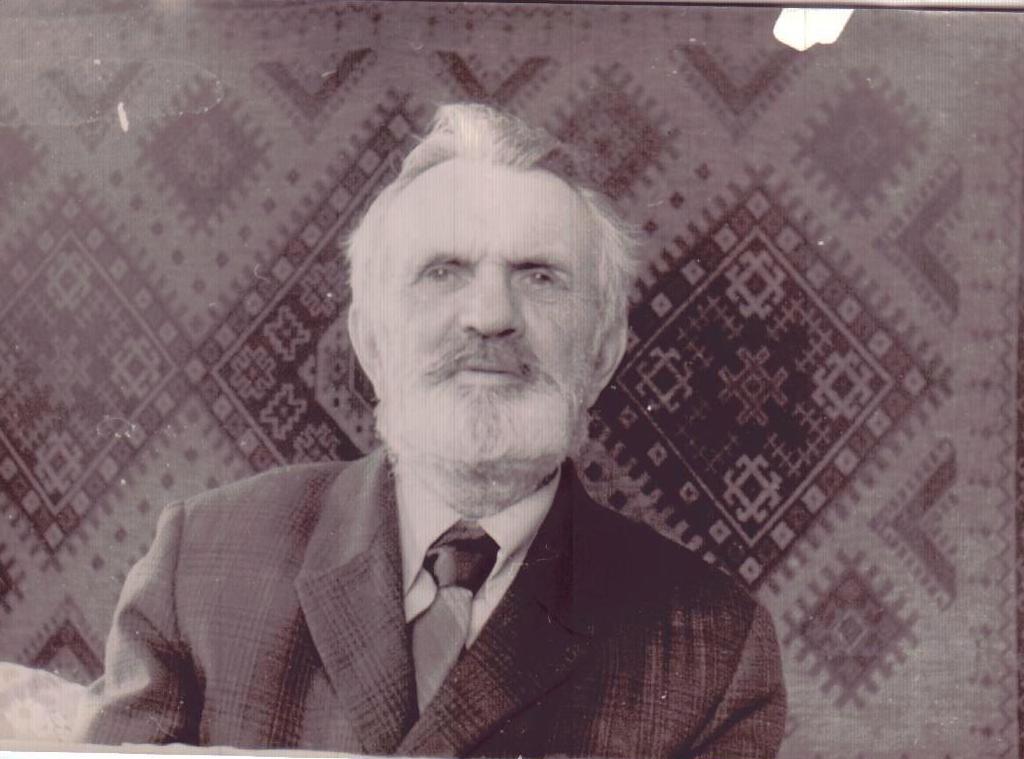

Он был солдатом

Через несколько дней мы будем праздновать День Победы, победы в Великой Отечественной войне. Самой страшной из всех войн. Мы будем вспоминать её героев. Всех, от генералов до рядовых солдат.

Из моих родственников на войне были не многие, некоторые вернулись с войны, некоторые остались на полях сражения, но всё равно все они герои. И я буду гордиться ими всю жизнь и, глядя на их фотографии и награды, вспоминать каждого в отдельности.

Мой прадед Григорий не пришёл с войны. Он не воевал даже года. Похоронка на него пришла в январе 1942 года, а последнее письмо из-под Куйбышева ещё осенью 1941 года, где говорится, что их отправляют под Москву. Был ли он под Москвой или нет – не знает никто.

Уже спустя много лет после его гибели в райвоенкомате сообщили, что Крюков Григорий Антонович пропал без вести под Ленинградом. Несколько месяцев войны: две фотографии, на одной из которых он со своими сослуживцами, на другой один в военной сержантской форме, два письма, извещение – похоронка, слёзы матери, жены, трое сыновей, семи, пяти лет и десяти месяцев от роду и память о нём. Несколько месяцев войны…

Но это было не единственное испытание для моей прабабушки, Крюковой Евдокии Семёновны, вдовы пропавшего без вести солдата. Её братья тоже были на войне. Они прошли по полям сражения все военные годы. Брат Василий участвовал в боях на Курской дуге, был свидетелем сражения у села Прохоровки - знаменитого танкового сражения. Другой брат Андрей воевал во многих местах, но особенно запомнились бои под Псковом, а вот о брате Николае мы ничего не знаем. Он не пришёл с войны.

Другой мой родственник, который воевал и вернулся с войны, - мой дедушка Попов Василий Васильевич. Его фронтовой путь начался ещё на Финской войне, затем Великая Отечественная. Демобилизовался уже в 1946 году. Он служил на Северном военно-морском флоте на катере, который назывался «Малый охотник». В семейном альбоме сохранилось много фотографий того времени. И мне сейчас легко представить, как выглядел этот катер, запомнились лица его фронтовых товарищей. Какими они были молодыми! Как всем хотелось жить! Но судьба для многих распорядилась по- иному. Шла война.

Сороковые роковые

Свинцовые, пороховые…

Для многих сороковые действительно оказались роковыми, но мой дед остался жив. В передышках между боями он писал стихи и рассказы. И в них - его благородство, честность, непримиримость ко лжи и лицемерию.

С 1946 года он вёл дневник, который сохранился у нас в семье. Из него я узнал, что на войне было всякое. На его фронтовом пути встречались и такие люди, которые оценивали других только по количеству наград, которые даже на войне думали о своей карьере.

И вот что я читаю в его записях: «Они, конечно, думали больше об орденах и, не повидав настоящей войны, привыкли ценить людей по количеству наград. Как и следовало ожидать. Но что ж, я скажу об этом поговоркой: «Кому ордена и медали, а мне ничего не дали». Таким наглым людям, которые спрашивают: « где у тебя ордена, если воевал?» , хочется крикнуть оскорбление, ответить словами поэта Д. Ковалёва:

«Война – это не блеск орденов и медалей!!!»

Чувство оскорблённого и обиженного человека не покидает меня. Я в душе кричу в смеющиеся рты:

Смейтесь, беспечные, пошлые люди,

Грязью облейте былые заслуги

Тех, кто стояли под грохот орудий,

Тех, кто, забыв о счастливом досуге,

Тех, кто сражались и страха не знали

В страшные годы, военные годы,

Тех, кто, забыв ордена и медали

Ночью и днём уходили в походы.

В посвисте смертном свинцового града

Мы забывали порою заслуги,

Некогда было мечтать о наградах,

Думали мы о родных и о юге.

Думали мы: не забудет кто- либо,

Как уходили мы в дымные дали.

Вспомнит и скажет: «Большое спасибо!

Словно на севере мы воевали!

Я очень горжусь своим дедушкой и помню рассказы о Северном море, о боях, о его друзьях и командирах, о том сокровенном, что нельзя забыть никогда: его рассказы мне, когда я был маленьким.

Через несколько дней мы будем праздновать День Победы, победы в Великой Отечественной войне. Самой страшной из всех войн. Мы будем вспоминать её героев. Всех, от генералов до рядовых солдат.

С.В. Гарина, учитель истории

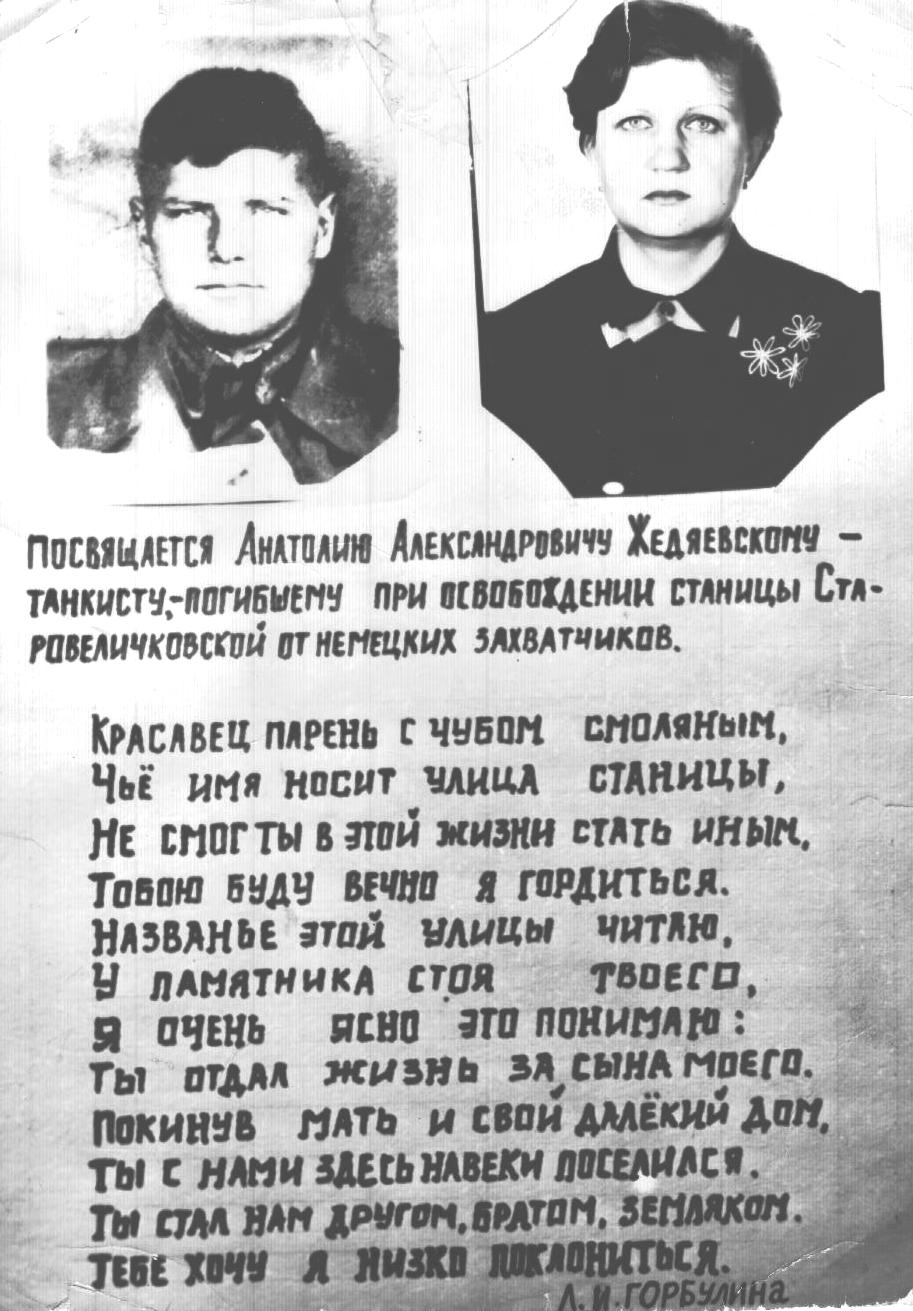

Кто они бесстрашные танкисты?

В газете «Красная звезда» от 21 мая 1968 года В. Мирончук опубликовал статью «Кто они, бесстрашные танкисты». В ней рассказывается о подвиге танкового экипажа в боях с фашистами в районе станицы Старовеличковской Краснодарского края. Четверть века был неизвестен один из членов экипажа - это наш земляк - Казаков Александр Иванович.

Вот как рассказывает об этом подвиге В. Мирончук в статье «Последний бой».

«В феврале 1943 года в районе станицы завязался короткий, но жестокий бой. На южной стороне станицы фашисты установили пушки, и наши атакующие цепи наткнулись на губительный артиллерийский огонь. Наступление приостановилось, и вдруг в стане врага произошло замешательство. По степи, взрывая гусеницами жирный чернозем, прямо на гитлеровцев мчался советский танк и вел его Казаков А. И. Танк зашел в тыл и на полном ходу врезался во вражескую оборону, налетел на одну пушку, придавил ее, помчался к второй, третьей, широкие гусеницы со скрежетом прошлись по стальному лафету. Танк вздыбился, словно хотел перепрыгнуть через препятствие и … замер на месте грозный и страшный. То ли заглох мотор, то ли подбили машину, трудно сказать, что произошло тогда у танкистов. Фашисты опомнились, увидев неподвижный танк, начали бешеный обстрел. Двое из экипажа выпрыгнули и поползли к своим, но лишь одному из них удалось выжить – Казакову А.И.

Его подобрали солдаты после боя, отправили в госпиталь. Там Алексадр Иванович пришел в сознание, потянулись долгие дни. Два года он кочевал с одной госпитальной койки на другую, два года не мог произнести ни слова, в памяти был какой-то провал».

Четверть века жители станицы, ставшие свидетелями этого подвига, упорно и настойчиво искали бессмертного танкиста. Сам же Александр Иванович не мог раньше побывать в станице, т.к. не помнил ни ее названия, ни поля боя, где был контужен. Поиски увенчались успехом. И только в ноябре 1968 года Александр Иванович приехал в станицу.

Жители встретили его с большой радостью, гостеприимно, рассказали о судьбе башенного стрелка: фашисты выкололи ему глаза, на спине вырезали ремни, лишь только потом убили.

Командира танка, двадцатилетнего паренька Жидяевского Анатолия, жители станицы захоронили на территории школы. Местная поэтесса посвятила ему стихи.

А.И.Казаков награжден орденом Красной звезды, орденом Красного знамени, орденом Славы, медалью «За Отвагу». Мы наладили связь с жителями станицы Старовеличковской.

Глава администрации станицы прислал нам фотографию: почетный караул у памятника погибшим воинам, в центре - Александр Иванович. На месте, где был подбит танк, установлена мемориальная доска с надписью: «На этом месте, 18 февраля 1943 года, совершил свой бессмертный подвиг экипаж Т-34 старшего лейтенанта А.А.Жидяевского». В составе этого экипажа был Александр Иванович Казаков.

Глава администрации станицы прислал нам фотографию: почетный караул у памятника погибшим воинам, в центре - Александр Иванович. На месте, где был подбит танк, установлена мемориальная доска с надписью: «На этом месте, 18 февраля 1943 года, совершил свой бессмертный подвиг экипаж Т-34 старшего лейтенанта А.А.Жидяевского». В составе этого экипажа был Александр Иванович Казаков.

Мы гордимся нашим земляком!

С.В. Гарина, учитель истории

Литературная страничка.

Самый нежный и любимый папа.

Родить детей – дело природы, но образовать

и воспитать их в добродетели – дело ума и воли.

Св. Иоанн.

Семья - это самое дорогое и бесценное в нашей жизни. Родители - это самые близкие и любимые люди. И я хотела бы рассказать о самом нежном и замечательном человеке на свете – моем папе.

Он у нас невысокого роста, но очень крепкий и сильный мужчина. За чтобы он не взялся, все у него так и горит в руках. Берется за всякую работу.

Несмотря на то, что он мужчина и ему чужда сентиментальность, дома у него есть любимчики – животные, за которыми он ухаживает, как за нами, детьми. Любовь к ним делает его добрым, отзывчивым, внимательным.

Мой папа может приготовить обед так, что пальчики оближешь. Любая женщина может позавидовать его мастерству. За приготовлением чего-нибудь вкусненького для нас, когда мамы нет дома, он прямо – таки преображается. Щи, сваренные папой, самые лучшие.

Несмотря на солидный возраст, папа выглядит очень молодо. Порой мне кажется, что он еще мальчишка. Его задорный смех заразит каждого. Но он бывает очень строг, когда что-то не так. А это случается редко. Я не могу его обидеть, потому что он, когда сердится, становится другим человеком: взгляд хмурый, губы «надуваются». Поэтому мне всегда хочется видеть его веселым, добрым человеком. А какие красивые волосы у моего папы! Так и хочется их погладить. Они как–будто блестят, хотя никаким особым шампунем он не пользуется.

За помощью и советом я, конечно же, всегда обращаюсь к папе. Его взгляд, мужественный и добрый, его слово, мудрое и справедливое, расставят все на свои места. И жизнь продолжается.

Искренняя и мужская любовь делает его самым лучшим папой на свете. Хочется сказать «Живи, папа, долго–долго, я тебя очень люблю!»

Ирина Щукина, 11 класс

Темная ночь…

Темная ночь! Незабываемая и чудесная! Как можно не любить ее красот?! Такого огромного, черно-бархатного неба, далеких, ярких звезд, среди которых есть твоя собственная. Как можно не наслаждаться прохладным, свежим воздухом, прозрачной тишиной и спокойствием.

Рядом, кажется, целая вечность, космос! От понимания этого чувствуешь свободу души и печальную радость.

Легкий ветерок приносит милые, родные запахи цветов и мысли о ... разном, молодом ...

Вот падает звезда ... Вот проносится пузатый жучок ... Интересно, куда он? Наверное, к себе домой – спать.

Что за глупости – спать!? Мне ведь здесь так хорошо!!!

Екатерина Качкурова, 10 класс

Я восхищаюсь…

Я восхищаюсь своей бабушкой Раей. Несмотря на то, что у нее была нелегкое детство, она до сих пор осталась красивой и приветливой.

восхищаюсь своей бабушкой Раей. Несмотря на то, что у нее была нелегкое детство, она до сих пор осталась красивой и приветливой.

У нее было восемь братьев и три сестренки. Но все было бы хорошо, если бы не война. Главу семейства забрали на фронт, а хозяйство легло на хрупкие мамины и детские плечи.

Бабушка, как самая старшая из всех братьев и сестер, была за хозяйку. Она с семи лет убирала за всеми со стола, но так как не дотягивалась, ей приходилось вставать на стул. Когда приходилось мыть пол в избе, она не осиливала мыть все сразу: мыла половину до обеда и вторую половину после обеда. В таком раннем возрасте бабуля научилась печь хлеб и пироги.

Вскоре пришло печальное известие. Моего прадеда ранило осколком гранаты. Но он чудом остался жив.

И вот, благодаря мужеству и стойкости моих предков: прадеда Гаврила, храбро и отважно защищавшему нашу Родину, моей прабабушке и бабушке, сумевших достойно выстоять то тяжелое время, я могу гордиться и восхищаться моими родословными корнями. Памяти моего прадедушки и тех людей, которые защитили нашу Родину от фашизма, я посвящаю стихотворение.

Неравный бой

Солдат уходит на войну,

За Русь стоять он будет.

И жизнь недолгую свою

Жалеть солдат не будет.

Увидел он, там на краю

Костёр горит за дубом.

Винтовку взял солдат свою,

гранату - скрипнул зубом.

Солдат подкрался, словно тень,

Разведал все вокруг.

Метнул гранату за плетень,

Светло все стало вдруг.

Граната точно в цель легла-

Хороший был бросок.

Лежат фашисты у костра,

Но жив один «дружок».

Винтовку в руку взял солдат,

На спуск нажал курок

Фашист уперся в автомат,

И больше встать не смог.

И вот приехал он домой,

Отведал хлеб да соль.

Историю он рассказал,

Как вел с фашистом бой.

Солдат награду показал,

За ратный подвиг свой.

И кто-то тихо прошептал:

«Да, он у нас герой!».

Не знаем, жив ли тот солдат,

А может быть, и нет?

Но память будем мы хранить,

Еще не сотню лет.

Руслан Кержнов, 5 класс

Я восхищаюсь…

Я восхищаюсь своим прадедушкой - Яковом Ивановичем Афониным. Он прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Защищать Родину он начал в Ростове-на-Дону июне 1941г., а победу встретил в Берлине в мае 1945 года. За свое мужество и геройство награжден многими наградами.

Я восхищаюсь своим прадедушкой - Яковом Ивановичем Афониным. Он прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Защищать Родину он начал в Ростове-на-Дону июне 1941г., а победу встретил в Берлине в мае 1945 года. За свое мужество и геройство награжден многими наградами.

Я горжусь тем, что в моей семье есть человек, который не жалея своей жизни, защищал наше будущее.

Денис Афонин, 5 класс.

Школьные годы чудесные…

Сердце отдаю детям.

ЛИДИЯ ПАВЛОВНА МАСТЕРОВА.

У читель!

читель!

Сколько необъятного и сокровенного вмещает в себя этого слово. Роль учителей в нашей жизни, да и в жизни целого общества огромна. Работать учителем может практически каждый, а вот быть настоящим - дано не всем. Таких тружеников можно с гордостью назвать Учителями с большой буквы.

Нашей школе очень повезло с педагогическим коллективом, членами которого являются именно такие замечательные учителя- гордость нашей школы.

Лидия Павловна Мастерова – выдающийся и замечательный учитель математики с большим педагогическим стажем. Все её ученики с интересом относятся к её урокам алгебры и геометрии. За плечами Лидии Павловны достойная жизнь, семья, дети, карьера и многое другое.

Мы попросили её поделиться своими воспоминаниями. Вот что она нам рассказала:

«Я уроженка села Чаадаевка и мои родители коренные чаадаевцы. Моё детство прошло на полянах и берегах реки Суры. Родительский дом расположен около оврага, а рядом красивая околица. В летнее время на околице мы играли в лапту – беговую, круговую, клёк, там у нас была волейбольная площадка и теннисный стол. А зимой мы катались с гор на санках и лыжах и всё свободное время проводили на околице.

У меня была прекрасная крёстная, которая жила в Пензе. До поступления в первый класс, она не раз брала меня в город и оформляла в лагерь с дневным пребыванием, в детский городок «Спутник». Но, спустя много лет, я поняла, что моя крестная непринуждённо подводила меня к «цивилизации» и активной общественной жизни.

Затем, прекрасная пора – школьная жизнь. Я не была отличницей, я была активисткой. С пятого класса посещала историко-краеведческий кружок. Мы занимались сбором материала и экспонатов для музея.

Потом комсомол… Я возглавляла школьную комсомольскую организацию. Не раз была в лагере комсомольского актива, откуда приезжала и загоралась новыми идеями, новыми делами.

В школе у меня был свой кумир и любимые учителя. Это Зинаида Трофимовна Рогонова – учитель математики, Тамара Александровна Гусева – учитель русского языка и литературы. Я не старалась подражать, а пыталась перенять и взять себе на вооружение всё самое ценное от них. Мне нравились в их работе такие качества, как целеустремлённость, их обширный кругозор, тактичность, желание сотрудничать с учащимися.

Это меня подтолкнуло на педагогическую тропу. Несмотря на то, что родители мечтали о моём поступлении в Куйбышевский экономический институт, я с подругой, Барченковой Верой, поступила (без проблем) в Пензенский педагогический институт на физико-математический факультет.

Быстро пролетели интересные, увлекательные студенческие годы, так как они были наполнены бурной жизнью. Все четыре года обучения я была профоргом группы. В мои обязанности входили: организация быта и жизни студентов, культпоходы в кино, студенческие вечера отдыха, поездки студенческого отряда на юг, в г. Новороссийск на сборы овощей и фруктов.

А потом школа… И вот уже 34 года педагогического труда. Работая в школе, я не ограничивалась уроками и классным руководством. Меня не покидала общественная работа: была секретарём парторганизации, долгие годы председателем профкома, принимала участие в конкурсе «Учитель года» и была в числе победителей. Пробовала себя в работе организатора внеклассной и внешкольной работы, коллектив выдвигал меня на пост директора школы. Проработала директором немного, потому что меня больше привлекал свой предмет и дети. Много было выпусков, а последние 12 лет я работала только с учащимися 9-11 классов.

Постоянно чувствовала ответственность за подготовку учащихся к школьным экзаменам и испытательным экзаменам в ВУЗы. Из каждого выпуска остаются в памяти ученики, которые оставили добрый след в истории школы и в моей душе. Это Пронькина Наташа, Комарова Лена, Рябинина Таня – организаторы внеклассных мероприятий; Халенёв Николай и Пётр, Савушкин Владимир – труженики, организаторы всех хозяйственных дел. Туманова Елена- участница областного конкурса «Старт в науку», братья - Сураев Валера и Дмитрий - чуткие, заботливые и отзывчивые ребята, и, конечно, медалисты – гордость школы, их много, а одна из них - Сновальникова Света. Закончив школу, она одновременно, в один день, успешно проходит собеседование в два ВУЗа: педагогический и политехнический; выбор сделала - педагогический.

Мой труд был замечен и отмечен. Я награждена знаком «Отличник народного просвещения». Считаю, что педагогом я состоялась.

И хотела бы пожелать юному поколению быть активными во всех делах и только тогда жизнь будет плодотворной, интересной, насыщенной и принесёт пользу себе и окружающим.

По жизни я ценю в людях честность, доброту и отзывчивость, уважаю тех, кто признаёт свои ошибки. И стараюсь эти качества прививать своим воспитанникам.

Есть замечательная книга Дейла Карнеги «Как завоевать друзей и оказать влияние на людей», где повествуется о том, как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично, как перестать беспокоиться и начать жить. Мне бы хотелось, чтобы каждый в своей жизни хоть раз обратился к ней, взяв для себя что-то полезное».

Апрель 2008 г.

Нам пишут выпускники. Силантьева Мария - выпускница 2007 года, является гордостью нашей школы. Курс средней школы она закончила с отличием, за что была отмечена серебряной медалью. Помимо того, что Маша хорошо училась и была активной участницей школьных мероприятий, она также на протяжении длительного времени была членом совета старшеклассников и занимала должность министра информации. Мария со всей ответственностью подходила к своим обязанностям и ещё успевала прийти на помощь другим, если у них возникали какие-то проблемы. В стенах школы Маша имела много друзей и была душой компании. Мы попросили её поделиться своими чувствами и впечатлениями о школе. И вот что она нам рассказала: «Закончилась школьная пора, прозвенел последний звонок, но не забыть никогда бывшим ученикам свою родную школу, дорогих учителей и одноклассников. Я часто вспоминаю свою первую учительницу – Мурзину Анну Анатольевну, как она учила нас читать и писать, решать самые простые задачки и примеры, рассказывать сказки и мы с интересом их слушали. После начальных классов моим учителем биологии и классным руководителем стала Козина Людмила Геннадьевна. Она не только с любовью и преподавала свой предмет, а учила нас как себя вести в той или иной ситуации, была близким для нас человеком, с которым можно обо всём поговорить и посоветоваться. В последний учебный год, самый ответственный и трудный, нашим классным руководителем стала Мастерова Лидия Павловна. Она окружила нас заботой и любовью, помогала в выборе жизненного пути. Все мои одноклассники, в том числе и я, с благодарностью вспоминаем всех учителей, директора школы – Гарину Светлану Вениаминовну, которым мы обязаны своими знаниями, первыми значимыми успехами в жизни».

Рубрику подготовила Галия Халилова, 10 кл.

Калейдоскоп школьных дел.

Зимние каникулы пролетели весело, с задором, проводились по плану различные интересные мероприятия. В этом году на школьном дворе был залит каток, для детей выделено несколько пар новых коньков и поэтому дети с удовольствием катались на коньках. Кроме этого совершались увлекательные лыжные прогулки и турпоходы. Во время каникул работали кружки и секции. Учащиеся нашей школы приняли участие в областном лыжном агитпоходе «Звездный». Десять дней в тридцатиградусный мороз на лыжах ребята шли до победного конца. Молодцы!

Четверть началась с районной предметной олимпиады. Наши учащиеся заняли призовые места. Это Криворучко Н.(10 кл.)-2 место по истории, Халилова Г. (10 кл.)-3 место по истории, Дасаева А.(11 кл.)-2 место по истории, Бибарсов Р.(10 кл.)-3 место по физике. Шаблинов Максим, учащийся 9 класса, занял второе место на районном конкурсе «Ученик года», а Вакаева Оля, учащаяся 9 класса, в конкурсе «Старт в науку» заняла третье место. Мы вами гордимся, ребята!

В январе прошла акция «Мы против курения, наркотиков и алкоголизма». Проведен конкурс мини-газет «Мы – против…». Каждый класс выразил в своих газетах против каких негативных явлений он выступает. Также был приглашен работник здравоохранения, который рассказал о вреде курения, наркотиков и алкоголизма.

В феврале во всех школах проходил вечер встречи с выпускниками. Учащиеся 11 класса, ответственные за это мероприятие, по традиции пригласили выпускников 1958 г., 1968 г., 1978 г., 1988 г., 1998 г., 2008 г. Вечер прошел задушевно: выпускники вспоминали интересные истории из школьной жизни и рассказывали о том, как сложилась судьба в настоящее время.

10 февраля учащиеся и учителя нашей школы приняли участие в районном спортивном празднике «Лыжня России – 2008». Они с удовольствием встали на лыжи и удачно прошли дистанцию.

14 февраля в СДК прошел День влюбленных. Учащиеся усердно боролись за звание «Идеальная пара».

В феврале вся школа поздравляла наших дорогих мальчиков, пап и дедушек с Днем Защитника Отечества. В начальной школе прошел утренник, в среднем звене огоньки, а в старшем звене конкурсная программа «А ну-ка, добры молодцы». Ребята «блеснули» своим умом, ловкостью, силой.

Сейчас мы готовим поздравительную программу к женскому Дню

8 Марта. Мы от всей души поздравляем всех женщин и девочек нашей школы, села, района с этим замечательным праздником и желаем всего самого наилучшего!

Л.А.Дьячкова,

зам.директора по воспитательной работе.

Мой выбор.

Скоро для 11-классников прозвенит последний школьный звонок, им придется решать взрослые жизненные проблемы. Первой из них будет проблема выбора. Куда пойти после школы, чему посвятить свою жизнь?

Вот что думает по этому поводу Даниил Киреев: «Я, выбираю профессию военного. На мой взгляд – это удел, достойный настоящего мужчины. Военные люди, это люди физически крепкие, морально устойчивые, храбрые и смелые духом, честные и правдивые, мужественные. В настоящее время не все хотят служить в армии, боятся трудностей. Но меня это не пугает. Мне нравится заниматься спортом, нравится подтянутость и выправка офицера. Профессия военного дает возможность не только закалить свой характер, но и проявить свои способности на благо Родины.

В современном мире очень много горячих точек, много террористических актов и на борьбу со всем этим негативом, встает военный человек. Российский офицер в первую очередь является миротворцем и никогда русский военный не был агрессором. Вот потому мне и хочется носить погоны Российской армии и быть защитником своей семьи, своей Родины.»

А вот что я думаю по этому поводу:

Нелегко выбрать правильную профессию. Мои родители стараются помочь мне. И , конечно же, очень волнуются за мое будущее. Но самое главное я чувствую с их стороны поддержку. За что я им и хочу сказать большое спасибо.

Много разных профессий: учителя, журналисты, бухгалтеры и т.д. Некоторые профессии, такие как менеджеры, сейчас в моде. Я думаю, это потому, что экономика нашей страны развивается, появляется много фирм, где, конечно же, экономика стоит на первом месте. И вообще я считаю, что это выгодная профессия. Но, к сожалению, у меня нет математических склонностей. Мне больше по душе история, литература, обществознание- это уроки, где я могу рассуждать, высказать свое мнение на ту или иную проблему. И поэтому я стою на пороге выбора- психолог или юрист? Эти профессии, где я чувствовала бы себя, как рыба в воде. Я могла хотя бы чуть-чуть помочь людям. Но многие стараются меня переубедить, говорят, что психологов и юристов очень много, что многие из них в итоге работают не по своей специальности. Но я считаю, что главное, чтобы та или иная профессия была у нас в сердце, чтобы её чувствовать и быть уверенными в том, что ты многого добьёшься в этой сфере.

Рубрику подготовила Альбина Дасаева.

Этнография села.

Из истории русских лаптей.

В древней Руси была популярна обувь – лапти. Вплоть до середины 19 века, а в некоторых местах и позднее, лапти служили основным видом обуви крестьянского населения Восточной Европы. Различные формы лаптей были характерны для восточных и западных славян, а также для народов Прибалтики, Поволжья, Прикамья и Приуралье. Находки кочедыков (орудий для плетения лаптей) в неолитических стоянках свидетельствуют об очень древнем происхождении лаптей.

Лапти – обувь, плетенная из лыка (липового, вязового) или бересты.

Лапти были двух видов: тяжелые, которые носили зимой и легкие, которые носили летом

А вот по способу плетения и другим признакам различают не менее 6 типов лаптей.

Территория бытования каждого типа совпадает с областями распространения других древних элементов народной одежды. Это позволяет связывать типы лаптей по их происхождению с определенными этническими группами.

Наиболее распространенным видом обуви в Пензенской губернии были лапти из вязового лыка, они считались более прочными и носкими. По форме преобладали русские лапти с закругленными головками, выполненные косым плетением.

Плетением лаптей занимались мужчины, в основном в долгие зимние вечера.

Из воспоминаний жителя села - Петра Васильевича Пилясова.

Прежде чем сплести лапти, летом необходимо было заготовить материал, так называемое лыко. Чтобы приготовить лыко, мужики ходили в лес и вырубали липовую поросль, то есть тонкий липняк. Его заготавливали во время сокодвижения, примерно, в июне месяце. Поросль эту приносили домой. Дома снимали кору, скатывали в каток, затем ее замачивали в воде для того, чтобы верхний слой размок. А потом размокший слой соскабливали ножом, получали лыко, из которого плели лапти. Предварительно лыко разрезали вдоль на полоски произвольной длины, примерно 4-5 метров.

Ободранную липку и вяз в простонародье называли лутошки. Раньше с помощью лутошек пекли крендели. Лапти носили с суконными или холстинными онучами и привязывали к ногам тканными в виде тесьмы или веревочными оборами.

Раньше, во время половодья, чтобы ноги не промокали, на лапти прикрепляли колодки из лыка. Так и ходили.

Эпоха лаптей закончилась в конце XIX века.

Дмитрий Сайков, 10 класс

Ода русской каше

Скажите, ели вы когда-нибудь кашу полевую, настоящую, с разварки, горячую, пахнущую дымком? Ели вы когда-нибудь кашу с пресным или кислым молоком, со сливками, со сметаной, со сливочным маслом? Ели вы хоть раз кашу с тыквой, со щами или квасом, особенно когда он «неженатый»? Приходилось ли вам пробовать холодную кашу с маслом подсолнечным, конопляным, а еще лучше с горчичным? Знаете ли вы, наконец, что такое полевая каша с бараньим салом? Если не знаете, то вы и не поймете, почему автор с таким пристрастием задает эти вопросы да еще намеревается пропеть русской каше торжественную оду. Уточним сразу: каши бывают крутые и жидкие. Из крутых каш гречневая, пшенная, рисовая, ячневая, овсяная, манная, ржаная, и прочие, готовятся в горшке и в печи, запекаясь сверху. Каша жидкая, по-иному - кашица, похлебка, варево, кулеш — разжиженные каши всех видов, и в первую очередь пшенной, представляет собой первое блюдо.

Стакан пшена — чугунок каши, таковы удивительные свойства этой крупяной культуры. Но дело не только в наваре, дело в том, что на самых разнообразных, перевалах пшенная, или, как еще ее называют, русская, каша отцам и дедам всегда была впрок.

Даром, что ли, с ней накрепко связано столько пословиц и поговорок: «Без каши обед не в обед», «Где каша, там и наши», «Густая каша семьи не разгонит», «Русского мужика без каши не накормишь», «Мало каши ел», «Гости с завистью глядят, как хозяева кашу едят».

«Щи да каша — пища наша»,— говаривали предки не только потому, что ассортимент их блюд был ограничен экономической немощью безлошадного двора, но и потому, что каша действительно была тем блюдом, без которого ни на поле, ни на игрище мужику не было ходу.

Да и только ли мужику? Во второй половине XVI века царю Иоанну IV наряду с тетерками и шафраном и белой курячьей ухой подавались «гуси со пшеном».

Петр Первый, обновляя Русь, поигрывал на амстердамской верфи топором от избытка той силы, кою прибавляли ему любимые кушанья. Кислые щи, студни и каша... В дни благословенной болдинской осени у Пушкина неизменно стояла на столе «гречневая каша с картошкой».

Прочитайте приказ Багратиона войскам 2-й западной армии о подготовке к сражению при Бородине, подписанный им 25 августа 1812 года. Там вы найдете такие строки: «Всей армии варить каши, но ночью, быть весьма осторожно на случай нападения от неприятеля». И далее: «Рекомендуется г.г. начальникам войск употребить все меры, чтобы завтра к свету люди поели каши, выпили по чарке вина и непременна были во всей готовности».

Наутро грянул бой, и кто посмеет сказать, что в разгроме Наполеона не участвовала русская каша?

И не она ли, эта самая каша, «в дни годины горькой» поддерживала величайший оптимизм Василия Теркина?

Нет, что ни говорите, а каша — явление не только гастрономическое.

Н.Палькин

Я не случайно представила вашему вниманию рассказ (известного волжского публициста) о русской каше. Уж очень любят чаадаевцы это блюдо – пшенную кашу.

Конечно, каждое блюдо требует своего мастера, каждое живет со своим секретом. Наше село на своем веку перевидало не одно поколение поваров, которых из-за своего умения варить кашу в народе прозвали кашеварами. Не перевелись они и в наши дни. Поделюсь их секретами в приготовлении русской пшенной каши.

Рецепты приготовления каши от опытных кашеваров

Анастасии Андреевны Крюковой и Анны Яковлевны Соколовой.

Процесс приготовления каши наши кашевары начинают с вечера: перебирают пшено, моют его раз, другой, третий… Вот стекает последняя мутная капелька, и в большом алюминиевом дуршлаге остаются до утра чистые крупинки солнца, а рано поутру наши хозяюшки топят печь. В чугун заливают молоко (или тыквенный сок), ставят его на огонь.

– Печь и чугун, а не какая-нибудь кастрюля и газовая плита! Только тогда узнаешь вкус настоящей каши – говорит Анастасия Андреевна.

…Молоко нагрелось, но еще не закипело- здесь пора и соль, сахар бросить по вкусу, налить подсолнечное масло (без запаха) или положить маргарин. Как только жир разошелся, тут и подошел черед пшено запустить. Тщательно все размешать, добавить молоко до верха чугуна, плотно закрыть его крышкой и поставить в истопленную печь ( в «вольную») часа на два.

А через два часа… бери скорее ложку (да не железную, зачем губы обжигать!), бери деревянную, хорошо смажь сливочным маслом, и – на здоровье! Приятного тебе аппетита!

Когда ты попробуешь такое вот горячее, душистое, тающее на языке варево, когда почувствуешь, как в тебе прибывают силы, не сомневаюсь, воскликнешь искренне, как и я:

–Да здравствует русская каша!

Расход продуктов на пятилитровый чугун:

Молоко- 4 л.

Пшено-8 стаканов.

Подсолнечное масло-0,5 л.

Яйца – 5-6 шт.

Соль и сахар по вкусу.

Рецепт записала Виктория Фоломеева, 6 класс

Тропа здоровья.

Записки из походного дневника турклуба «Ритм».

Не только лето горячая пора для туристов школьного клуба «Ритм», но и зима тоже. Ребята совершили ряд многодневных лыжных походов по маршруту: п. Чаадаевка – г. Сурск – с. Турдаки, с. Чаадаевка – с. Кряжим – с. Махалино.

А в зимние каникулы туристы были участниками областного агитпохода «Звездный, маршрут которого проходил от г. Пензы до с. Оленевка – с. Князевка – с. Покров – Березовка – с. Саловка – г. Сердобск. На лыжах от села к селу в 25 градусный мороз за 5 дней туристы прошли более 60 км. Ребята знакомились с историей сел, выступали с агитконцертами. В каждом походе было много интересного и запоминающегося.

Но на одном из занятий турклуба выяснилось, что путешествуя по области, туристы ни разу не были в соседних селах – Саловке, Нижней, Средней и Верхней Елюзанях, Архангельском и мало чего знают о прошлом и настоящем этих сел. Было решено субботние и воскресные дни посвятить походам в соседние села.

Серию лыжных походов мы начали с путешествия в с. Саловка. Наш путь большей частью проходил через сосновый бор – памятник природы нашей области. Зимний лес нас очаровал: как заколдованные, мы не раз останавливались, чтобы полюбоваться его красотой.

… Деревья, сказочно припорошенные снегом, встретили нас торжественно.

Вот сосны устремили в синеву неба свои многометровые стволы, чуть дальше – густой зеленый ельник, покрытый искрящимся на солнце снежным покрывалом. Покой и тишина царили вокруг, как – будто лес уснул на перине снежной. Но тут неподалеку застучал дятел, и сосны, подхватив вершинами эту морзянку леса, понесли звуки дальше.

Очарованные, околдованные лесной картиной мы не заметили, как оказались на опушке леса. С вершины холма нам открывалась деревня, окруженная заснеженными лугами и лесами. Под голубым сводом небес она показалась нам такой близкой и родной.

- Вот моя деревня! - произнес кто – то и вслед за ним все дружно подхватили:

- Вот мой дом родной!

Милая Саловка… А ведь тебе грозило вымирание, как и тысячам таких же вот неперспективных деревень, исчезнувших уже с лица земли.

Но, как говорится, «всяк на своем веку живет». И не ожила бы тихая деревня, не построй в 80-ых годах в ней современные дома для животноводов и специалистов, не сохрани в селе школу, животноводческую ферму, не проложи улучшенную дорогу к селу. И здесь нужно огромное спасибо сказать Якову Ивановичу Давыдову – директору совхоза «Сурский» в 80-ых – 90-ых годах. Руководителем он был мудрым, ответственным, деловым.

Свое знакомство с деревней мы начали с посещения саловских долгожителей. Это Мария Павловна Макарова, Ефросинья Георгиевна Макунева, Анастасия Васильевна Кунчонкова.

…Чисто прибранные комнаты, по старинке, в красном углу – иконы, на стенах фото родителей, детей, былых женихов. Скучают ли они по разлетевшимся родным, что их навещают, но не живут бок о бок? Скучают, да что ж теперь поправишь.

Когда речь зашла о них самих, о судьбе деревни, оживились:

- Наши отцы и деды здесь жили, мужья отсюда на фронт уходили. Нас не будет, но хотим, чтобы деревня наша жива осталась.

- Разве плоха наша деревня? Нет неплоха. Знали прадеды толк, выбирая место для жизни.

И действительно, село Саловка богато природными ресурсами, имеет богатую историю. Оно пережило много событий, которые проходили в нашей стране.

Село названо в честь Сергея Андреевича Салова. С.А. Салов родился в Саловке в 1793 году. Он участник Отечественной войны 1812 года. Участвовал в боях против французской армии под Витебском, Смоленском, Бородино, в Дрездене, Лейпциге, Париже. Награжден орденом Святого Георгия, золотой шпагой с надписью « За храбрость». В 1820 году Сергей Андреевич вышел в отставку и жил попеременно то в Саловке, то в Саранске, то в Пензе. В селе Саловка находилось его имение, там же родились его дети.

Село Саловка богато замечательными людьми и среди них Екатерина Матвеевна Модякова – лучшая доярка района. Судьба ее интересна, значима и поучительна. Далеко не легкую жизнь прожила Екатерина Матвеевна, но всегда трудилась она с полной отдачей, надои от ее коров были самыми высокими. Случалось, допытывались о ее секретах мастерства, шуткой отвечала: «Много их, не перечесть…». Но тем, кто всерьез интересовался, особенно молодым дояркам рассказывала охотно, помогала всем, чем могла и убеждала: мастерство приходит к тому, кто предан своему делу.

Ее труд отмечен различными наградами: медаль «За трудовую доблесть», орденами «Дружбы народов», «Трудового Красного Знамени» и множеством Почетных грамот.

Сейчас Екатерине Матвеевне 70 лет, но голос ее звенит молодо, а глаза чисто голубого цвета искрятся радостно. Встреча и беседа с этим человеком обогатила нас духовно.

Вечером в сельском клубе у нас состоялась встреча с молодым поколением села. Мы выступили с агитконцертом о пользе туризма, о здоровом образе жизни.

Мы хотели бы поблагодарить директора начальной школы Ирину Георгиевну Ибрагимову за гостеприимство. Она не побоялась отдать в наше распоряжение на целых два дня свою школу - светлую, уютную и очень теплую.

До свидания, Саловка! Живи и процветай на благо всех жителей села.

Руководитель турклуба:

Н.К.Сновальникова

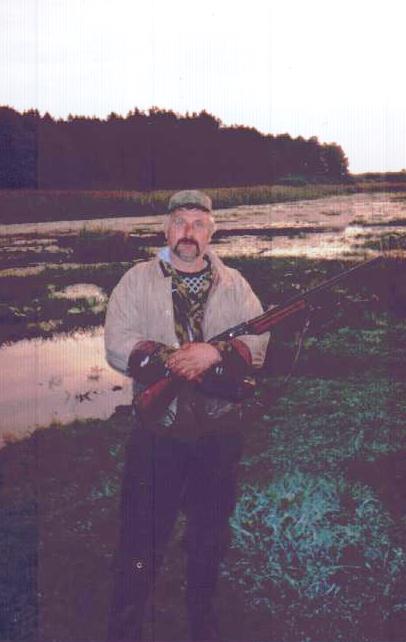

Охота - моя страсть

По-разному мы проводим свое свободное время. Одни увлекаются спортом, рыбалкой, другие много времени проводят у телевизора, за компьютером, третьи любят просто полежать на диванчике. Но есть ни с чем не сравнимое занятие, которое увлекает многих людей - это охота.

К огда мы говорим об охоте, наверняка многим приходит на ум бессмертное произведение А.С.Пушкина «Дубровский». Русский барин Троекуров, выезжавший на охоту с пышностью и особым размахом, вспоминается нам со школьных времен.

огда мы говорим об охоте, наверняка многим приходит на ум бессмертное произведение А.С.Пушкина «Дубровский». Русский барин Троекуров, выезжавший на охоту с пышностью и особым размахом, вспоминается нам со школьных времен.