СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до 15.05.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Воронеж накануне первой русской революции.

В самом начале XX века в Российской империи чуть было не поменялся правитель. В 1900 году находившийся в Ялте император Николай II заболел тифом и, готовясь умереть, едва не передал престол старшей дочери Ольге. При этом закон со времен Павла I предписывал: трон наследуется только по мужской линии. Однако в обход этого порядка зашла речь об Ольге, которой тогда было 5 лет. Царь, впрочем, выкарабкался, выздоровел. Но царских родственников долго еще будоражила и толкала на интриги мысль устроить переворот в пользу Ольги, а затем выдать ее замуж за подходящего кандидата, который и станет управлять страной вместо Николая II, ставшего непопулярным в народе после «Ходынской катастрофы».

Император Николай II и великая княгиня Ольга Александровна

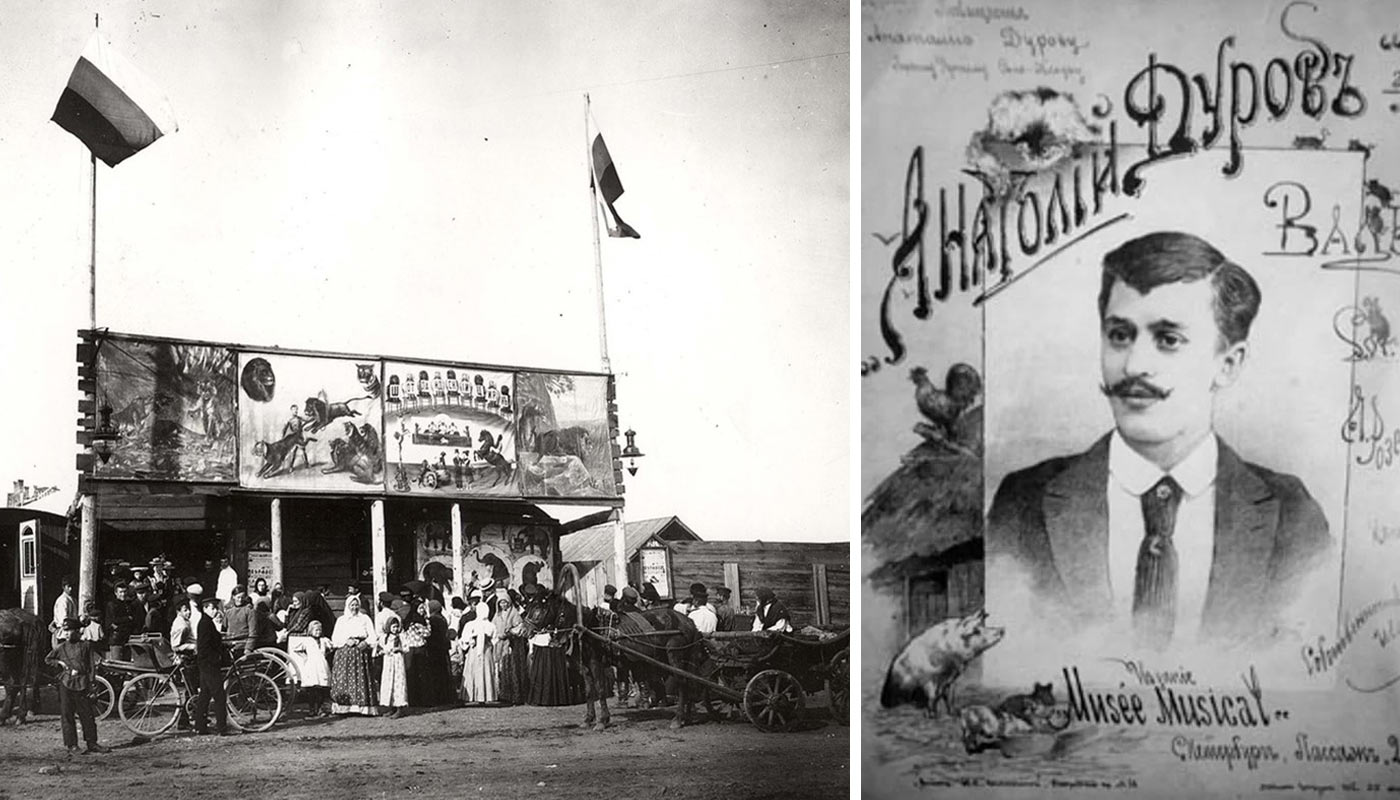

В истории Воронежа и Воронежской губернии начало XX века было ознаменовано гастролями известнейшего в то время циркового артиста , получившего в Европе титул «прима-клоун России» и утвердившегося на родине в ранге «Короля шутов». В 1882 году дебютировавший, как клоун-дрессировщик, на воронежской цирковой арене, он в 1901 году снова приехал на выступления в город, с которым у 37-летнего артиста были связаны приятные воспоминания о дебюте, а затем торжественном бенефисе, состоявшемся здесь же через 10 лет после премьеры.

Гастрольная афиша Анатолия Дурова

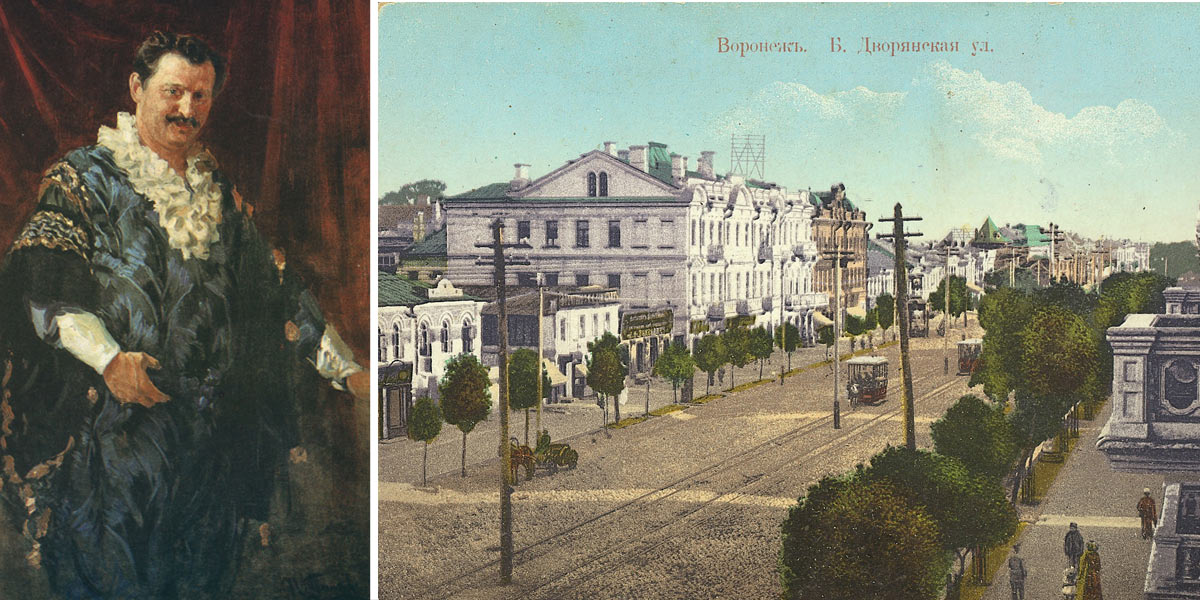

Воронеж давно нравился А. Н. Дурову своей патриархальной тишиной и спокойствием. И потому, уставший от постоянных разъездов и решивший обрести постоянное жилище, он купил заброшенную усадьбу, расположенную на берегу реки Воронеж в конце Мало-Садовой улицы, ныне носящей его имя, где обосновался на жизнь вместе с первой женой Терезой, тремя детьми и второй женой Еленой.

А.Л. Дуров: переезд на жительство в Воронеж

Так или, говоря словами артиста, его городом-крепостью. И потому современники А.Л. Дурова, которые, подчеркивая масштаб дарования артиста, называли его «Шаляпиным русского цирка», поспешили объявить Воронеж «дуровской столицей», а самого Дурова – «Почитай-губернатором» города.

Таким был прежний вид на реку из окна дома А.Л. Дурова в начале XX века

Воронеж в начале XX века продолжал оставаться центром промышленного производства в Воронежской губернии. Именно здесь находились наиболее крупные предприятия, крупнейшим из которых стало «Товарищество Столль и К°». В связи с увеличением спроса на сельскохозяйственные машины, начав выпускать плуги, веялки и молотилки, завод быстро рос. За последние 10 лет XIX века увеличившись в 5 раз, численность заводских рабочих к 1900 году достигла 500 человек. Вместе с тем производство «Товарищества Столль и К°» развернулись так широко, что предприятие открыло в Челябинске свой филиал по изготовлению плугов и молотилок.

Завод «Товарищества Столль и К°» в Челябинске

Затем, расширив ассортимент выпускаемой продукции, заводы «Товарищества Столль и К°» начали изготавливать нефтяные и керосиновые двигатели, металлообрабатывающие станки, а впоследствии — в условиях начавшейся первой мировой войны — снаряды, гранаты и другое боевое снаряжение.

Выставка продукции «Товарищества Столль и К°»

Однако успешная деятельность воронежских промышленных предприятий не изменила в целом аграрного характера губернии, в которой 93 процента от всех жителей края были заняты в сельском хозяйстве.

Аграрный характер Воронежской губернии в начале XX века

Причем аграрии, составлявшие подавляющее большинство населения Воронежской губернии, были подвержены вырождению на почве «поразительной экономической несостоятельности» и «прогрессирующего разорения». К такому неутешительному выводу, исследуя в начале XX века санитарно-экономическое состояние крестьян двух воронежских сел Новоживотинного и Моховатки, пришел земский врач Андреей Иванович Шингарёв, который прославил Воронежский край в своей знаменитой книге «Вымирающая деревня. Опыт санитарно-экономического исследования двух селений Воронежского уезда», изданной в виде приложения к журналу «Саратовская Земская Неделя» в 1901 году и затем переизданной в 1907-ом.

Земский врач А.И. Шингарёв и его книга «Вымирающая деревня. Опыт санитарно-экономического исследования двух селений Воронежского уезда»

Впоследствии получивший известность как депутат Государственных Дум трех созывов (2-ой — от Воронежа, 3-ей — от Воронежской губернии и 4-ой — от Петербурга) и министр земледелия в первом составе Временного правительства России, А. И. Шингарёв призывал «открыто и громко заявить о полной негодности существующего всевластного бюрократизма, указать вопиющие факты постепенного разорения народных масс». В противном случае он предсказывал неминуемые «грядущие потрясения».

Министр земледелия А. И. Шингарёв предсказавший «грядущие потрясения»

Вступлением к тем грядущим потрясениям явилась Русско-японская война 1904 – 1905 годов, которая после перерыва в несколько десятков лет стала первой большой войной Российской империи с применением новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев и миноносцев. В ночь на 27 января (по новому стилю — 9 февраля) 1904 года, предваряя официальное объявление войны, 8 японских миноносцев провели торпедную атаку кораблей русского флота, стоявших на внешнем рейде Порт-Артура, и тем самым на несколько месяцев вывели из строя два лучших русских броненосца («Цесаревич» и «Ретвизан») и бронепалубный крейсер «Паллада».

Ночное нападение японского флота на Порт-Артур (японская графика 1905 года)

Одновременно с этим японская эскадра, включавшая в 6 крейсеров и 8 миноносцев, заблокировала в корейском порту Чемульпо бронепалубный крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец», а затем, высадив десант, вынудили вынудил русские корабли выйти на внешний рейд и принять бой в невыгодных для них условиях. В ходе неравного 50-минутного сражения получив тяжелые повреждения, крейсер «Варяг» вышел из боя и вместе с «Корейцем» вернулся в порт, где команды уничтожила корабли, чтобы они не достались противнику.

Бой крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» (русская живопись и японская графика)

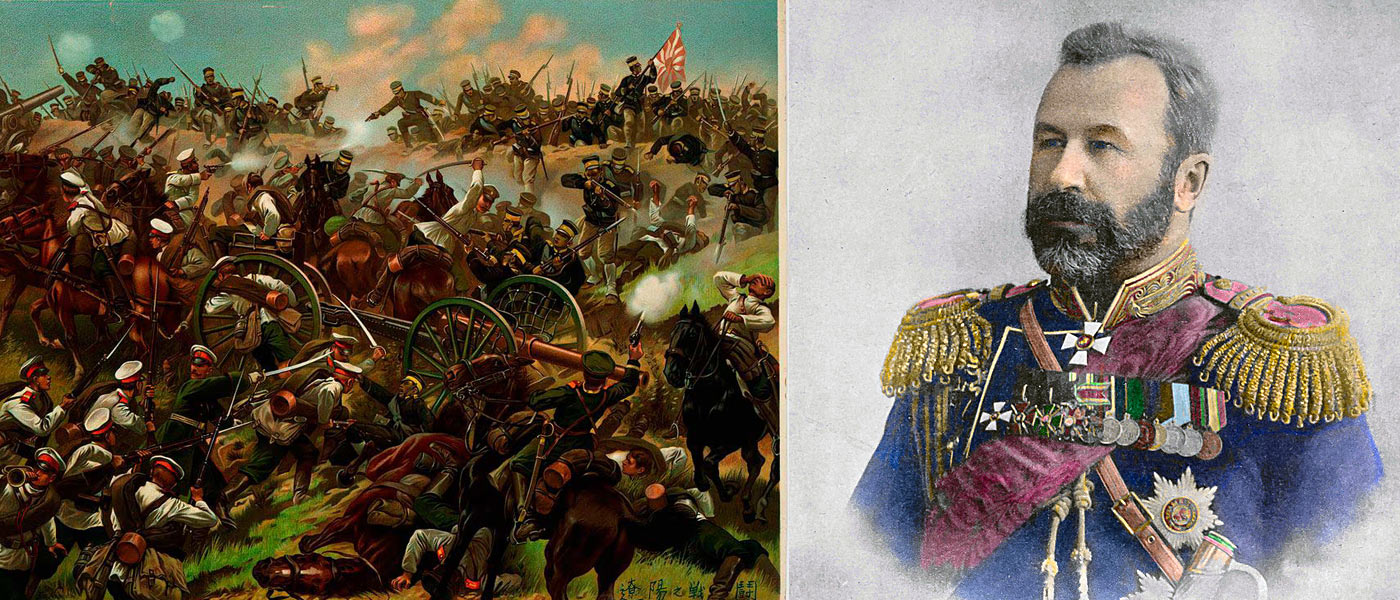

Одним из важнейших событий русско-японской войны 1904 – 1905 годов стала битва при Ляояне в августе 1904 года. Эта баталия до сих пор вызывает множество вопросов среди историков. Дело в том, что в этом сражении (а оно было практически генеральным) японская армия потерпела поражение. Причем настолько сильно, что командование японской армии заявляло о невозможности продолжения ведения боевых действий. Русско-японская война на этом могла закончиться, перейди русская армия в наступление. Но командующий, генерал-адъютант А.Н. Куропаткин, отдал абсолютно абсурдный приказ – отступать.

Сражение при Ляояне и генерал-адъютант А.Н. Куропаткин

В составе 128-тысячной русской Маньчжурской армии под Ляояном сражался и прославленный 234-й Воронежский пехотный полк, среди коллективных воинских наград которого, полученных за участие в предыдущих войнах Российской империи, были серебряные Георгиевские трубы с надписями «За усмирение Венгрии в 1849 году» и «За переход через Балканы в 1877 году», а так же Георгиевское знамя с надписями «За Севастополь в 1854-55 годах» и «За переход через Балканы в 1877 году». Свой первый бой в Русско-турецкой войне воронежцы приняли под Кангуалином 17 и 18 июня 1904 года, а затем, отступая вместе с русской армией от Ляоляна, сражались на Шахе и под Мукденом, где отличились 22 февраля 1905 года, упорно обороняя деревню Юхуантунь.

124-й-Воронежский-полк-в-сражении-под-Ляоляном- (1904-год)

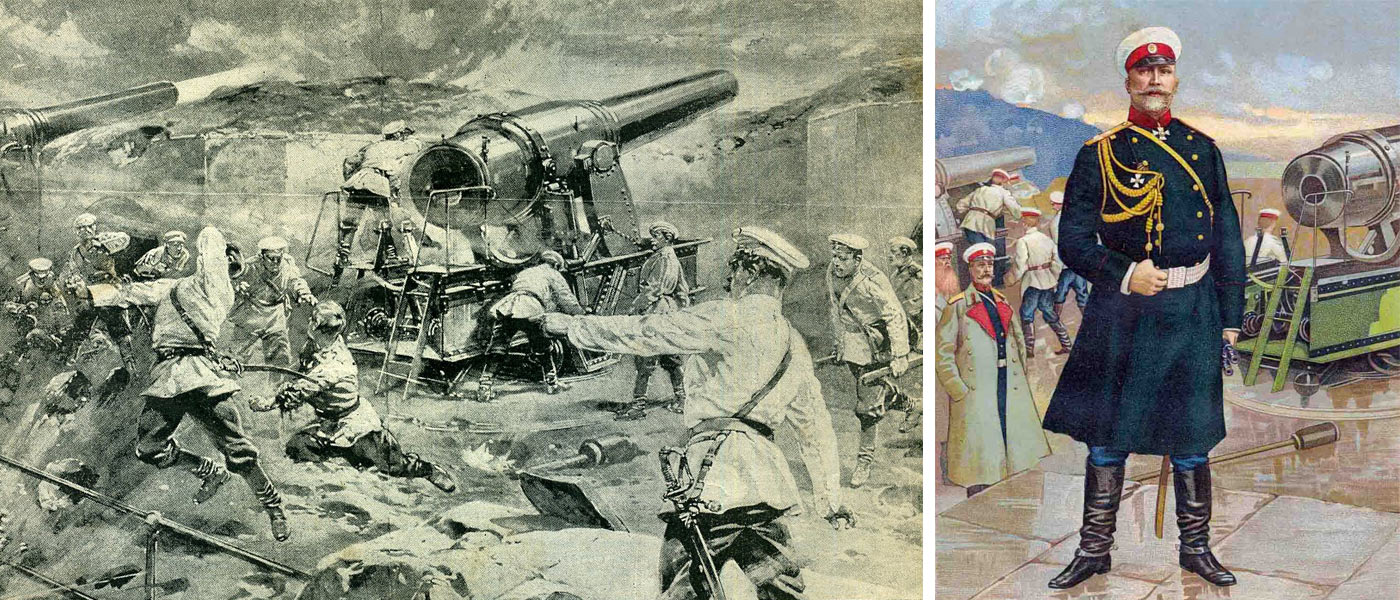

Между тем в начале августа 1904 года, японские войска начали осаду Порт-Артура, и оборона крепости стала самым продолжительным сражением Русско-японской войны и одной из ярких страниц русской военной истории. К сожалению все закончилось не традициях русской армии. 20 декабря 1904 года, а по новому стилю 2 января 1905-го комендант Порт-Артур генерал-лейтенант А. М. Стессель вступил в переговоры с противником о сдаче крепости и вопреки мнению Военного совета крепости, который выступал за продолжение обороны, вечером подписал акт о капитуляции гарнизона.

Героическая оборона Порт-Артура и комендант крепости генерал-лейтенант А. М. Стессель

Сдача Порт-Артура спасла жизни сотен русских солдат, но нанесла удар по репутации российской армии. И, главное, неудачи и нелепости военной кампании на Дальнем Востоке приблизили ожидаемые потрясения на европейской территории страны. Они начались 9 января (по новому стилю – 22 января) 1905 года в воскресенье, нареченное «Кровавым», ибо в этот день пролилась кровь мирной воскресной демонстрации петербургских, которые во главе со священником Георгием Гапоном шли к Зимнему дворцу, чтобы вручить царю Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. Причем наряду с экономическими пожеланиями в то послание были включены и политические требования, главным из которых был созыв народного представительства в форме Учредительного собрания.

О революции 1905-1907 гг я напишу в следующей заметке моего блога.