Вопрос № 27. Образ Татьяны

Истоки формирования личности Татьяны

| Влияние европейской книжной традиции | Чтение романов представителей английского сентиментализма Ричардсона и Руссо способствовало развитию мечтательности, склонности к воображению, возвышенности представлений о человеческих отношениях, утонченности чувств. |

| Влияние русской народной культуры | Воспитание няни, сопричастность народному искусству (сказки, песни и др.), органичное пребывание в среде народных обычаев (участие в праздничных народных обрядах — гадание и т. п.), характерное для народного мироощущения чувство слитности человека и природы способствовали развитию представлений о жизни в духе народной нравственности, простоты и безыскусности. |

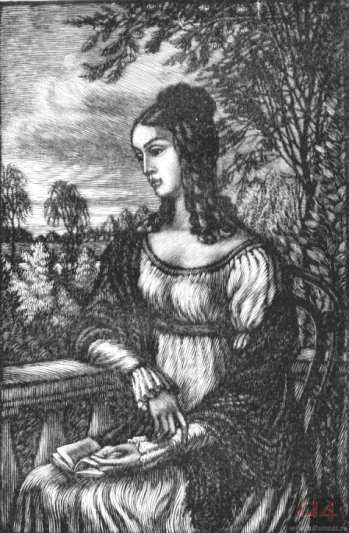

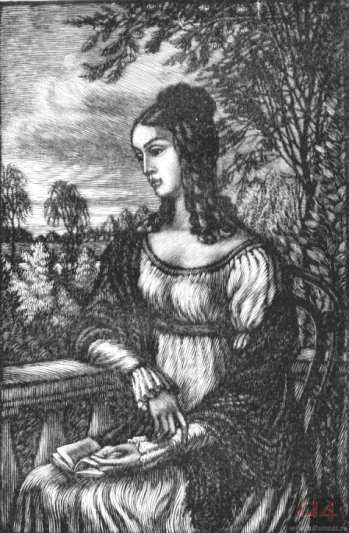

Татьяна, хранительница заветов «простонародной старины», в романе в значительной степени противопоставлена Онегину. Три стороны образа Татьяны привлекают внимание при чтении романа: 1) своеобразие её характера и поведения в детстве, 2) пробуждение любви к Онегину и 3) её принципиальная позиция в сцене разрыва с Онегиным.

Характер Татьяны-ребёнка рисуется в романе так:

Дика, печальна, молчалива,

Как лань лесная боязлива,

Она в семье своей родной

Казалась девочкой чужой.

Что же создавало такую отчуждённость Татьяны в семье? Допустить что причиной этого была болезненность девочки или семейный гнёт, у нас нет оснований: Татьяна выросла здоровой девушкой не боявшейся выбежать на мороз в легком платьице, а в семье она пользовалась полной свободой. Разгадку поведения Татьяны в детстве нужно искать в другом — в своеобразии её внутр. мира.

Душевная жизнь впечатлительной, задумчивой девочки слагалась под воздействием двух внешних влияний: обстановки крепостного быта и прочитанных книг. Они и определили в основном её взгляды и настроения.

Быт семьи Лариных отличался патриархальностью:

Они хранили в жизни мирной

Привычки милой старины;

У них на масленице жирной

Водились русские блины;

Два раза в год они говели;

Любили круглые качели,

Подблюдны песни, хоровод;

В день Троицын, когда народ

Зевая слушает молебен,

Умильно на пучок зари

Они роняли слёзки три;

Им квас как воздух был потребен,

И за столом у них гостям

Носили блюда по чинам.

Такой семейный быт, носивший отпечаток старинных русских обычаев и народных традиций, уже сам по себе был благоприятной почвой, на которой могли вырасти и созреть симпатии Татьяны к народу. Рассказы няни в тишине ночей, знакомившие Татьяну с преданиями «простонародной старины», дружба с дворовыми девушками и впечатлительность Татьяны закрепили её симпатии. Но она пошла значительно дальше семьи в своей близости к народу, и, в то время как у её родителей патриархальность быта выражалась, главным образом, в верности народным обычаям, Татьяна искренне полюбила самый народ — крепостное крестьянство.

Сочувственное отношение Татьяны к крепостному крестьянству является очень важной чертой её душевного облика. Оно сказывается и в её привязанности к няне, и в близости к дворовым девушкам, и в заботах о бедных, и в думах о «бедных поселянах». Впечатлительная девочка, очевидно, уже с детства крайне болезненно переживала контраст между бытом её «бедных поселян» и нравами дворянской среды Пустяковых, Гвоздиных, Буяновых. На её глазах совершались сцены расправы с крепостными: крестьянам «брили лбы», крепостных её мать «била, осердясь». Демократические симпатии Татьяны, навеянные близостью к простому народу и к природе, — вот что могло обусловить её отчуждённость в родной семье.

Существо возвышенным, идеальным сделали Татьяну не чтение французских книг (их читала ведь и ее мать), не воспитание, которое ей дали родители, а внутренняя близость к природе, к народной основе жизни. Глубина и народность Татьяны взаимосвязаны, неотделимы друг от друга.

Истинно добрые отношения связывают ее с няней. Пушкин признавался, что в няне Татьяны он изобразил свою Арину Родионовну. Это примечательный факт. Именно Татьяне он подарил ту, которую любил. Только рядом с Татьяной он мог представить добрую свою няню.

Татьяна — цельная натура. Она все видит в поэтическом свете. Поэзия ее души сродни поэзии человека из народа. Она доверчива и отчасти простодушна, верит в приметы, занимается гаданьем, как это делала всякая, не слишком затронутая цивилизацией девушка,— затаив дыхание, ожидая чудесного:

Татьяна любопытным взором

На воск потопленный глядит:

Он чудно вылитым узором

Ей что-то чудное гласит...

Большое влияние на формирование внутреннего мира Татьяны оказали и книги. Пушкин ярко охарактеризовал их значение в жизни Татьяны:

Ей рано нравились романы;

Они ей заменяли всё:

Она влюблялася в обманы

И Ричардсона и Руссо.

Какие же книги «ей заменяли всё»? В романе указанием имён героев очерчен круг литературных интересов и увлечений Татьяны. «Возлюбленные творцы» Татьяны — это Ричардсон, Руссо и г-жа Сталь, героини романов которых особенно близки ей:

Воображаясь героиней

Своих возлюбленных творцов,

Кларисой, Юлией, Дельфиной

Татьяна в тишине лесов

Одна с опасной книгой бродит...

Необходимо хотя бы бегло остановиться на содержании любимых романов Татьяны, чтобы понять, в каком направлении формировали они её настроения.

Роман «Клариса Гарлоу» английского писателя Ричардсона появился в русском переводе в 1791 г. Фабула романа такова. Молодую девушку Кларису Гарлоу семья хочет выдать замуж за несимпатичного ей человека. На помощь Кларисе приходит молодой аристократ Ловелас, с которым она бежит из родительского дома. Ловелас пользуется беззащитностью Кларисы и при помощи опиума овладевает ею. Клариса заболевает. Ловелас, боясь возмездия за свой поступок, предлагает девушке выйти за него замуж. Клариса гордо отказывается выйти замуж за человека, обманувшего и опозорившего её, хотя брак с ним и принёс бы ей богатство и знатность. Семья отвергает её. Жизнь Кларисы превращается в мучение. Наконец, она умирает, выпив до дна чашу страданий. Семья поняла свою ошибку, но было уже поздно.

Роман Ж.-Ж- Руссо «Новая Элоиза» вышел в свет в 1760 г. Главной героиней его является Юлия д'Этанж, в замужестве — Вольмар. Трагедия Юлии заключается в том, что она, богатая аристократка, полюбила Сен-Прё, домашнего учителя, плебея по происхождению. Узнав о том, что Юлия обесчещена, мать её с горя умирает. Боясь убить своим поведением и отца, Юлия соглашается на его требование выйти замуж за благородного аристократа Вольмара. Жизнь её внешне складывается счастливо. Она уважает Вольмара и верна ему, хотя продолжает любить Сен-Прё. Случайная простуда приносит ей смерть, которую она встречает радостно, как избавительницу от мучительного двойственного состояния".

Действие в романе «Дельфина» г-жи Сталь (1766—1817) происходит во Франции в годы французской революции XVIII в. Дельфина Альбемар, героиня романа, любит аристократа Леона Мондовилля, но, боясь причинить связью с Леоном несчастье его жене, уезжает из Франции и постригается в монахини в одном из монастырей. Узнав о смерти жены Леона, она покидает монастырь, чтобы бежать во Францию, где революционные законы разрешали брак монахиням. Но Леону брак с монахиней кажется невозможным. Он вступает в ряды эмигрантской армии, сражается за короля, попадает в плен к республиканцам и расстреливается как изменник. Дельфина кончает жизнь самоубийством.

Героини трёх этих романов могли захватить Татьяну не только своей трагической судьбой. Клариса не могла не поразить её своей гордой самостоятельностью и стойкостью в борьбе, Юлия — свободой чуства и демократизмом настроений (Юлия тоже находила счастье в помощи крестьянскому населению), Дельфина — независимостью характера и пренебрежением к общественным предрассудкам. У всех любимых героинь Татьяны есть, таким образом, общие черты — культ глубокого, свободного чувства, независимость поведения и критическое отношение к традиционным взглядам общества.

Глубина героини проявляется прежде всего в высокой культуре чувствований. Ее сердце всегда открыто человеческому сочувствию, открыто любви. И не только любви к людям, но и к окружающей ее природе. Любовь к природе — это дар. Татьяна владела этим даром:

Она любила на балконе И тихо край земли светлеет.

Предупреждать зари восход, И, вестник утра, ветер веет,

Когда на бледном небосклоне И всходит постепенно день.

Звезд исчезает хоровод,

В ней все ясно, п.ч. все необыкновенно гармонично и чисто. За эту цельность Пушкин любит свою героиню. Изображению Татьяны в романе почти всегда сопутствуют пейзажные картины. В худ. произведениях пейзажные зарисовки очень часто служат выражением авторской любви и сочувствия героям.

Изображение природы в «Евгении Онегине» выполняет еще и другую важную роль. Русская природа в романе является как бы некоей основой, без которой историческая жизнь выглядела бы беспочвенной и отвлеченной. Через связи, которые существуют (или, напротив, не существуют) между героями и природой, Пушкин характеризует их, определяет степень их народности, раскрывает их суть. Одни герои в романе живут как бы вне природы (таков, например, Онегин), и они лишены цельности и ярко выраженной народности. Другие (такова Татьяна) близки миру природы — это несомненное указание на органичность героя, его нравственное здоровье, близость к народной почве.

С Татьяной связано наибольшее количество пейзажных зарисовок в романе. Их особенно много в 7-й главе, где Татьяна становится не только главным, но и, по сути, единственным героем повествования. Еще в пятой главе, в сценах именин Татьяны, Пушкин рисует через ее восприятие картину зимы:

...Проснувшись рано,

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стеклах легкие узоры,

Деревья в зимнем серебре,

Сорок веселых на дворе...

Седьмая глава, глава о Татьяне, открывается картиной весеннего пробуждения природы:

Гонимы вешними лучами,

На потопленные луга.

Сбежали мутными ручьями

С окрестных гор уже снега

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года...

Далее все, что делает Татьяна, все, что с ней происходит, сопровождается картинами природы. В рассказе о Татьяне сопутствующий пейзаж звучит как музыка: он затрагивает самые лирические чувства в читателе, вызывая в нем глубокое сопереживание. В седьмой главе русская природа становится подлинно действующим лицом. Именно потому, что природа неотделима от Татьяны, она выступает на передний план повествования. Вне природы Татьяну невозможно представить и понять как национальный и исторический характер.

Мир идей и настроений, которые Татьяна черпала из своих излюбленных романов, вносил такое богатство содержания в её душевную жизнь, что она невольно замыкалась в себе и находила счастье не в разговорах окружающего её общества, а в одиноких мечтах и думах. Но поделиться этими думами ей было не с кем:

Вообрази, я здесь одна,

Никто меня не понимает,

Рассудок мой изнемогает,

И молча гибнуть я должна, — жаловалась она в письме к Онегину.

Теперь нам легко раскрыть тайну внезапно вспыхнувшей любви Татьяны к Онегину. Чувство Татьяны давно было подготовлено чтением её излюбленных романов:

Давно сердечное томленье

Теснило ей младую грудь;

Душа ждала ... кого-нибудь.

Появление Онегина было как бы ответом на ожидания Татьяны. Ей вспомнились герои знакомых романов — Вольмар, Малек-Адель, де Линар, Вертер, Грандисон, — и все они воплотились теперь в лице Онегина:

Она сказала: это он!

«Пора пришла, она влюбилась». Онегин поразил провинциалку Татьяну не только красотой, изысканностью манер и загадочностью своего поведения. Приехав в деревню, Онегин совершил поступок, который сразу восстановил против него местное дворянство:

Ярем он барщины старинной

Оброком лёгким заменил.

Вот этот гуманный поступок мог, по-видимому, особенно расположить Татьяну к Онегину. Благородство и смелость его вполне отвечали её затаённым взглядам и демократическим настроениям. Так книги и демократически-гуманные настроения Татьяны легко объясняют тайну неожиданной любви её к Онегину. Онегин показался ей осуществлением её идеала благородного героя.

Онегин отклонил любовь провинциальной мечтательницы и после дуэли с Ленским уехал из имения. Татьяна бережно хранила своё глубокое чувство. Но Онегин ничем не напоминал о себе ... Татьяна вышла замуж.

В последней главе романа Татьяна появляется перед нами как знатная петербургская дама, жена генерала, княгиня. Из скромной провинциальной девушки она превратилась в «законодательницу зал». Ум и характер Татьяны сделали это превращение естественным.

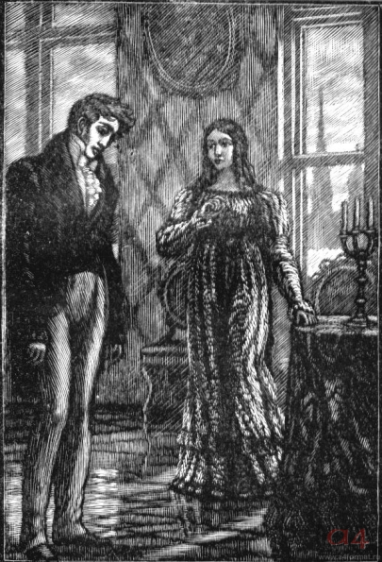

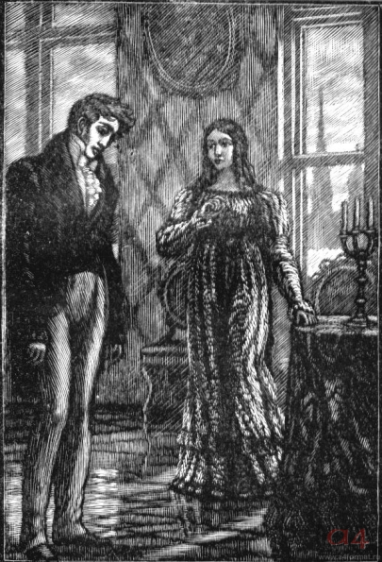

Возвратившись после трёхлетнего путешествия в столицу, Онегин снова встречает Татьяну и влюбляется в неё. Происходит сцена последнего объяснения Татьяны с Онегиным – кульминационная сцена романа, в которой Татьяна выявляет высокую нравственную сущность, удивительную красоту души. Как объяснить поведение Татьяны в этой сцене? С одной стороны, она вторично признаётся в любви Онегину, с другой — твёрдо и решительно порывает с ним:

И вас люблю (к чему лукавить?),

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна.

Что означают эти слова? Во всяком случае это не выражение покорности женской судьбе. Татьяна достаточно сильна и горда, чтобы не покориться внешним обстоятельствам. Это не слова смирения. Это прямое выражение сильного, глубокого нравственного чувства.

Противоречия в поведении Татьяны нет. Она продолжала любить Онегина. Такие женщины, как она, любят глубоко и искренно. И всё же Татьяна отвечает Онегину твёрдым отказом. Руководили ею её высокая честность, чувство долга. В этом поступке — красота морального облика Татьяны, воплотившей в себе и лучшие, сложившиеся веками, народные идеалы, и благородные чувства её любимых героинь. Так раскрываются в романе основные стороны характера Татьяны.

В отличие от Онегина Татьяна думает не только о себе. И даже больше всего не о себе. В этом заключается нравственное величие Татьяны. Это и делает Татьяну идеалом русской женщины.

Образ Татьяны — обаятельный образ русской женщины. Основной источник этого обаяния — необыкновенная гармоничность образа. Обобщая характеристику Татьяны, Пушкин указывает, что она была одарена Воображением мятежным,

Умом и волею живой,

И своенравной головой,

И сердцем пламенным и нежным.

Гармоническое сочетание ума, воли и чувств а и создают цельность, законченность облика Татьяны. Уже это ставит её выше других героев романа, в характере которых преобладает какая-либо одна сторона: у Онегина — ум, у Ленского чувство.

Характер Татьяны со всем богатством её душевных сил раскрывается в романе постепенно. На наших глазах совершается постепенный духовный рост Татьяны, расцвет её богатых духовных сил.

Постепенную эволюцию образа мы наблюдаем, в частности, в языке Татьяны: в письме её ещё звучит и неуверенность, и недоговорённость, вызванные волнением («Другой!.. Нет, никому на свете ...»; «Давно ... нет это был не сон ...»); в последнем объяснении с Онегиным — уверенности властность тона («Довольно: встаньте...»; «Вы должны, я вас прошу меня оставить...»).

Цельность и законченность образа Татьяны Белинский характеризует так: «Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь её проникнута той целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет величайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюблённая простая деревенская девушка, потом светская дама — Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же, портрет её в детстве, так мастерски написанный поэтом, впоследствии является только развившимся, но не изменившимся».

Татьяна Ларина — тип прекрасной русской женщины, воплощающей лучшие черты национального характера. Её дворянское происхождение и воспитание — это только черты времени, та историческая оболочка, которая нужна для раскрытия характера. Главное в её облике — её «русская душа». За эту русскую душу и любил свою «милую Татьяну» Пушкин.

Русская литература дала впоследствии много прекрасных образов русской женщины. Но в богатой галерее их Татьяна остаётся одним из лучших и незабываемых образов, бессмертным созданием творческого гения Пушкина.

Ольга Ларина

Ольга – младшая сестра Татьяны, — тип милой, скромной, простодушной девушки, не знающей ни душевных бурь, ни конфликтов с действительностью.

Всегда скромна, всегда послушна.

Всегда как утро весела,

Как жизнь поэта простодушна,

Как поцелуй любви мила —

так начинает Пушкин её характеристику. Ольга — воплощение женственности и грации. От её образа веет жизнерадостностью. Это один из тех женских характеров, которые скрашивают окружающий быт и вносят в него тепло и ласку. Очарованием женственности она пленяет окружающих и покоряет Ленского.

Однако душевный мир Ольги беден содержанием. Весёлая и простодушная, немного кокетливая Ольга живёт, не вдумываясь в сложные вопросы жизни. Вот почему Татьяна, любя её, не раскрывает ей своих дум и переживаний. Ольга не поняла бы её.

Тип Ольги — очень широкое обобщение. Распространённость этого типа и вызывает замечание Пушкина, что портрет Ольги можно найти во всех романах.

Образ Ольги кажется в романе второстепенным. Однако он очень важен в композиционном замысле романа. Именно благодаря Ольге завязывается центральный узел романа, так как поводом для знакомства Онегина с Татьяной ^.послужили восторженные речи Ленского об Ольге и семье Лариных. Ольга же становится в дальнейшем невольной виновницей гибели Ленского. С другой стороны, образ Ольги важен в том отношении, что он контрастно подчёркивает индивидуальность Татьяны, сложный характер Татьяны, поставленный рядом с Ольгой, выступает отчётливее и ярче.

Татьяна Ларина. Личности Татьяны и Онегина объединяет многое: умственная и нравственная неординарность, ощущение чуждости своей среде, порой острое чувство одиночества. Но если к Онегину Пушкин относится двойственно, то к Татьяне — с открытой симпатией. С «милой Татьяной» связаны представления поэта о русском национальном характере. Пушкин наделил свою любимую героиню богатым внутренним миром и душевной чистотой: «воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным». Как и всякая дворянская барышня того времени, Татьяна «влюбляется в обманы и Ричардсона, и Руссо». Под влиянием прочитанных книг она создает свой романтический мир, в центре которого — волею судеб — оказался Онегин, необычность и глубину личности которого Татьяна сразу почувствовала. И все же основа мира Татьяны — народная культура. Пушкин подчеркивает духовную связь девушки, выросшей в «деревне» (в провинциальной усадьбе), с бытом, поверьями, фольклором народа. О том, насколько близко Татьяне народное, фольклорное восприятие мира, свидетельствует хотя бы ее сон. «Татьяна — русская душою», она думает и чувствует как истинно русский человек.

Удивительно искренне и поэтично письмо Татьяны к Онегину. И пусть в нем чувствуется явное влияние французских романов — оно и написано «загадочному» герою, еще не понятому, но уже любимому. Чтобы подчеркнуть важность этого человеческого «документа», Пушкин выделил письмо из общего строфического рисунка романа.

Понимать, кто такой Онегин, Татьяна начнет позже, когда окажется среди вещей и книг с его пометками. В опустевший дом Евгения пришла уже не наивная девочка, жившая «чужим восторгом и чужой грустью». Она уже пережила подлинную драму, отвергнутая Онегиным, потеряв «брата своего» Ленского. В ее душе теперь есть сила, твердость, мужество, приобретенные ценой страдания и жизненного опыта. Проницательный ум, интуиция и любовь помогают Татьяне проникнуть во внутренний мир Онегина, когда она читает то, что было интересно и важно для него, разбирает его пометки и комментарии. Евгений для нее уже не «ангел-хранитель» и не «коварный искуситель», а «современный человек» «с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом». Татьяна душевно богаче Онегина. У нее есть то, что представляет для любимой героини Пушкина непреходящую ценность: родные места, родная природа, дорогие воспоминания.

Жизнь, те события, через которые ей пришлось пройти, ранили ее, но не изменили ее богатый внутренний мир, ее нравственные принципы. Внешне Татьяна усвоила светские манеры (благодаря врожденному чувству такта и тонкой интуиции). Но даже холодный «свет» с невольным уважением относится к чистоте и глубине ее души. «Татьяна — одна из тех цельных поэтических натур, которые могут любить лишь только раз» (В. Г. Белинский). Нравственная сила Татьяны проявляется в финале романа. Она отвергла Онегина не потому, что перестала его любить. В ее отказе — самоотверженность ради нравственной чистоты, верности долгу, искренности и определенности в отношениях.

3