Урок 8

Тема. А. С. Пушкин. «Узник», «К морю»

Цель:

Расширить знания учащихся о жизни и творчестве А. С. Пушкина. Раскрыть вольнолюбивые мотивы в лирике А. С. Пушкина. Дать понятие о лирическом герое и особенностях элегии как жанра лирики.

Совершенствовать навык выразительного чтения наизусть.

Заинтересовать учащихся биографией и поэзией А. С. Пушкина.

Этапы урока

I. Организационный момент.

II. Проверка домашнего задания.

Назовите крупнейшие исторические события первой половины XIX века.

Когда, по словам Бестужева, в России началось свободомыслие? (1812 г.) С чем это связано?

Назовите временные рамки русской литературы первой половины XIX века. (1820-1841).

Назовите имена крупнейших писателей, поэтов русской литературы первой половины XIX века.

Расскажите о романтизме как направлении в литературе: герой, место действия, особенность отражения мира, приёмы создания образа.

III. Сообщение темы, постановка цели и задач урока.

IV. Изучение новой темы.

Рассказ учителя о поэте.

Одна из важнейших тем лирики Пушкина — тема свободы. Свобода для Пушкина — высшая жизненная ценность, без нее он уже в юности не мог представить своего существования. Свобода — основа дружбы. Свобода — условие творчества. Жизнь без свободы окрашивалась в мрачные и зловещие тона. Представления о свободе всегда были основой пушкинского мировоззрения.

Слово «свобода» и близкие по смыслу слова «вольность», «воля» «вольный» — ключевые слова пушкинского «словаря». В лирических произведениях Пушкина эти слова-знаки выражают его мысли о направлении движения и о цели жизненного пути человека, о смысле его существования.

В петербургский период творчества свобода открылась Пушкину прежде всего как абсолютная, общечеловеческая ценность. Свобода - вне времени и пространства, это высшее благо и спутница Вечности.

2. Запись в тетради.

А. С. Пушкин. «Узник», «К морю»

Одна из важнейших тем лирики Пушкина — тема свободы. Свобода для Пушкина — высшая жизненная ценность, основа дружбы, условие творчества.

Понятия «свобода» и «вольность» выражают мысли автора о цели жизни человека, о смысле его существования.

Свобода – это высшее благо и спутница Вечности.

| Мотив | Произведение | Идея |

| Мотив политической свободы | «Во глубине сибирских руд…» | Осуждение тирании, служение общест-венным идеалам. |

| Мотив личной свободы | «Узник» | Романтический призыв бегства из неволи-темницы. Угнетение человека человеком недопустимо. |

| Мотив свободы творчества | «Поэту» | Творчество без свободы невозможно. |

| Мотив свободы как всеобъ-емлющего понятия | «Пора, мой друг, пора…» | Свобода – духовный идеал личности, ищущей совершенства. |

V. Чтение стихотворения «Узник» учителем.

Предание гласит, что, будучи в очередной ссылке на юге, А. С. Пушкин увидел орла, заключённого в клетку. Чувствуя себя таким же узником, как и орёл, поэт пишет стихотворение.

«Узник» (1822) — типичное романтическое стихотворение о свободе. Символом мечты лир. героя о свободе служит образ птицы («орел молодой»). Образная антитеза в стих-и: атмосфере «темницы сырой» противопоставлена воображаемая картина моря и гор, традиционно символизирующая волю и свободу.

VI. Работа над стихотворением А. С. Пушкина «Узник».

Наблюдение над лексикой, интонацией, ритмикой стиха.

Беседа.

- Какое главное слово – образ в первой строчке определяет мир чувств и переживаний лирического героя? («Решетка», тема переживаний человека, оказавшегося в неволе).

- Как достигается в стихотворении удвоение образа неволи? (Слова первой строчки «решетка», «темница» удваиваются словом второй строчки «неволя» орла).

- Какую роль играет удвоение этого? (Подчеркивает страдания и одиночество героя – орла, это и настроение лирического героя).

- Как развивается настроение во второй строфе? (Много глаголов действия, заканчивается восклицанием – «Давай улетим!»)

- В чем особенность пейзажа в третьей строфе? (Преобладает стихия, открытое, беспредельное пространство – недостижимость мечты лирического героя о воле, поэтому интонация грустная).

- Как узник и орел называют друг друга? («Мой грустный товарищ» - «брат»).

- Почему А. С. Пушкин называет орла товарищем, братом? (Товарищ по несчастью)

- Какое значение имеет то, что второй узник именно орел? Почему слова вольности автор вкладывает в уста орла? (Орел – символ свободы, воли, гордости, независимости, силы. Лирическому герою присущи те же качества).

- Какое чувство выражается в последней строфе? Какими средствами? (Чувство свободы, яркими красками: «белеет», «синеет». Вместо темницы – свет, вместо решеток – простор. Образ воли связан с картинами природы: гора, море, ветер.)

- Какими словами выражена в стихотворении «свобода»? («Орел», «задумал», «зовет», «улетим», «вольные птицы», «туча», «гора», «морские края», «ветер»).

- Для чего А. С. Пушкин использовал повтор слова туда в последней строфе?

- На какой ноте завершается стихотворение? (Страстный призыв к свободе.)

3. Сопоставительная работа с черновым вариантом стихотворения.

И тихо и грустно в темнице (глухой)!

Пленен, обескрылен орел молодой,

Мой верный товарищ в изгнанье моем,

Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет и бросает, и смотрит в окно,

И вымолвить (хочет) мне слово одно.

Зовет меня взором и криком своим:

«Мой верный товарищ, уйдем, улетим;

Давай встрепенемся! пора нам! пора!

Острог нам не ближний, тюрьма не сестра.

Мы вольные птицы, ты, брат мой, и я.

Где сокол (и коршун), там наша семья».

- Какие строки поэт изменил? Как меняются образы? Как изменился смысл? (Углубилась мысль, четче стих, ярче чувство).

Физминутка

VII. Работа над понятием «Лирический герой».

VIII. Работа с учебником (с. 25-26). Чтение статьи «Элегия как жанр лирики».

IX. Выразительное чтение и анализ стихотворения «К морю» .

Перед чтением учитель даёт справку о том, когда написано произведение, где был в это время поэт, каково было его настроение (вспомнить стихотворение «Узник»), объясняет имеющиеся в стихотворении намёки: «заветным умыслом томим», «не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег» — намёки поэта на свой неудавшийся замысел выехать за границу; «одна скала, гробница славы» — остров святой Елены, место ссылки Наполеона; «другой от нас умчался гений» — Байрон.

Одно из самых замечательных романт. стихотворений Пушкина на тему свободы.

Мысли Пушкина о море и само море неразделимы с его мыслями о свободе. Море свободное, и оно же стихия (т. е. нечто независимое, свободное от чьей-то воли). «Свободная стихия»— это и море, и как бы вдвойне свобода, свобода абсолютная.

С темой моря-свободы глубочайшим образом связаны в стихотворении и его герои. Байрон для Пушкина — певец свободы, и именно поэтому он вспоминает о нем в стихотворении, посвященном теме свободы.

Стихотворение «К морю» завершило южный, романтический период в творчестве Пушкина. Оно явилось для него своеобразным «прощанием» не только с морем, но и с романтизмом.

После чтения составляется план.

Примерный план.

Прощание поэта со «свободной стихией» (строфы 1—2).

Воспоминания о прогулках по берегу моря и о своём «заветном умысле» (строфы 3—7).

Воспоминание о «гробнице славы», месте заточения и смерти Наполеона (строфы 8—9).

Воспоминание о другом «властителе наших дум», могучем и неукротимом, как океан (Байроне) (строфы 10—12).

Благу людей мешает «просвещенье» или тиран (строфа 13).

Обещание поэта не забыть торжественной красоты моря (строфы 14—15).

Вопросы:

1. Пушкин называл свое стихотворение "маленьким поминанием за упокой души раба божия Байрона" в письме к П. Вяземскому от 1 октября 1824 г. Как в стихотворении отразилось отношение поэта к Байрону?

Строки стихотворения говорят о том, что смерть Байрона еще острее подчеркнула одиночество самого Пушкина, трагизм его собственной судьбы. Чем вызваны безрадостные настроения поэта?

Мир опустел... Теперь куда же

Меня ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же;

Где благо, там уже на страже

Иль просвещенье, иль тиран.

Какие строки подтверждают мысль о том, что стихотворение — монолог поэта к морю и, вместе с тем, разговор поэта с самим собой?

Прочитайте строки стихотворения, в которых как бы подводится итог прошлому, и строки, в которых поэт с тревогой думает о будущем.

По каким признакам стихотворение можно отнести к жанру философской элегии? Есть ли в нем широкое осмысление эпохи, наряду с раздумьями поэта о судьбе?

Как в стихотворении отражена проблема личности и общества, свободы и угнетения человека?

Что символизирует образ моря в стихотворении?

Как в описании моря подчеркнута стихийность сия природы и бессилие перед ней человека?

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей;

Но ты взыграл, неодолимый,

И стая тонет кораблей.

X. Подведение итогов урока.

- Что нового узнали о жизни поэта?

- Что вам особенно понравилось, запомнилось?

- Каковы основные мотивы стихотворения «Узник»?

XI. Рефлексия.

V. Домашнее задание.

Прочитать стихотворение А. С. Пушкина «Сожженное письмо» (с. 24). Выполнить задание 1 (с. 24). Подумать над вопросами 2, 5 (с. 24)

«К морю» (1824).

Для закрепления содержания стихотворения можно предложить учащимся подобрать к составленному плану краткие заголовки из цитат.

Для анализа можно воспользоваться следующими вопросами:

Когда и при каких обстоятельствах написано это стихотворение?

В каких выражениях поэт говорит о своём положении и своём настроении?

Что является основным в содержании этого произведения — изображение моря или выражение мыслей, чувств и стремлений поэта? Сопоставьте с этой целью данное произведение с известными

уже вам стихотворениями поэта о природе («Осень», «Весна», «Зимнее утро» и др.).

При помощи каких приёмов поэтической речи рисует Пушкин свободу, красоту и величие моря?

В каких чертах дан Пушкиным образ «властителя дум» Байрона? Какими средствами воспользовался он при зарисовке этого образа?

Какова основная идейная направленность стихотворения? (Наводящие вопросы. Как должен был чувствовать себя свободолюбивый поэт, находясь в ссылке? Чем привлекало его море?

Почему он вспоминает о месте последнего заключения Наполеона? Какие стороны личности Байрона привлекали поэта? Кто, по мнению поэта, мешает «благу» людей?)

В чём можно видеть черты романтизма в этом стихотворении?

Примерное содержание ответов учащихся, обобщений и дополнений учителя.

Стихотворение «К морю» написано Пушкиным перед отъездом из Одессы в новое место ссылки — село Михайловское (1824).Поэт чувствовал себя узником, стремился вырваться на свободу (стихотворение «Узник», 1822). Незадолго до отъезда в Михайловское поэт обдумывал план побега за границу. Намёки на этот «заветный умысел» имеются в строфах 3, 6 и 7 произведения: «Я был окован; вотще рвалась душа моя». Он переживал чувство грусти и печали: «...бродил я тихий и туманный заветным умыслом томим!»

Основное содержание стихотворения «К морю» — не изображение моря, а выражение поэтом-узником своих заветных мыслей, чувств и стремлений. В этом отношении есть существенная разница между данным стихотворением и другими стихотворениями о природе, написанными в последующие годы — «Зимнее утро», «Осень», «Весна» и др. В стихотворении «К морю» поэт лишь постольку говорит о море, поскольку оно представляется ему воплощением свободы, могущества и красоты. На первом плане здесь выражение взглядов поэта на «благо» людей, то есть на свободу. В позднейших же стихотворениях о природе Пушкина центральное место занимают сами картины русской природы. Мысли и чувства поэта выражены в них лишь постольку, поскольку они вызваны этими предметами и явлениями.

Море для Пушкина — воплощение свободы, красоты и могущества. Поэт воспользовался рядом изобразительных и выразительных средств языка, носящих по преимуществу оценочный характер. Здесь мы находим прежде всего олицетворение. К морю поэт обращается, как к другу, одушевлённому существу, разделяющему с поэтом его стремление к свободе, ненависть к рабству и тиранам («Прощай, свободная стихия!» «...ты катишь волны голубые...» «по брегам твоим...»). Среди других изобразительных средств преобладают эпитеты: свободная стихия, волны голубые, своенравные порывы, неодолимый, могущ, глубок я мрачен, ничем неукротим. Встречаются метафоры: и по хребтам твоим направить мой поэтический побег; говор волн.

Для Пушкина Байрон, знаменитый свободолюбивый английский поэт, погибший в борьбе за свободу Греции,— героическая личность. Со смертью его «мир опустел...». В Байроне поэт отмечает его гениальность («умчался гений, другой властитель наших дум» — метафора и эпитет), свободолюбие («исчез, оплаканный свободой» — метонимия), могущество, неукротимость и глубину его духа («как ты, могущ, глубок и мрачен, как ты, ничем неукротим»— сравнение с океаном).

В стихотворении «К морю» нашли своё выражение свободолюбие поэта и те чувства, которые он переживал, будучи пленником царя (печаль, разочарование в окружающих людях). Находясь в ссылке вдали от культурных центров родины и близких друзей, испытывая на себе гнетущую власть царского сатрапа Воронцова, поэт рвался на свободу. Море привлекало его своей красотой, свободой, могуществом. Поэт переносит на него все те идеальные качества, которыми должен обладать человек и, увы, которых он лишён по прихоти тиранов. Пушкин вспоминает гробницу «славы» Наполеона. Душу поэта поражает судьба Наполеона, который из деятеля революции превратился в могильщика ее. В личности Байрона привлекали поэта близкие ему черты: гениальность, свободолюбие, могущество и неукротимость духа борца. «Благу», то есть свободе, людей мешают, по мысли поэта, или «просвещенье» (ложная культура господствующих классов), или тиран.

Стихотворение «К морю» написано Пушкиным в то время, когда поэт ещё не освободился от романтического метода создания литературных произведений, когда он ещё только нащупывал новый путь, путь критического реализма. В произведении «К морю» мы можем отметить черты прогрессивного романтизма, литературного направления первой четверти XIX века.

Неудовлетворённость поэта настоящим, разочарование в нём.

Стремление к свободе, к борьбе с силами, угнетающими человека, культ сильной личности («героя»).

Субъективизм в изображении природы, перенесение на неё тех свойств и качеств, которые хотел бы видеть поэт в человеке.

Эмоциональность языка, выражающаяся в приподнятости тона, яркости и красочности: оценочные эпитеты, метафоры, обилие восклицаний («Моей души предел желанный!» и др.), обращений («Прощай же, море!» и др.), незаконченных фраз («Ты ждал, ты звал...» и др.), риторических вопросов («О чём жалеть? Куда бы ныне я путь беспечный устремил?» и др.).

Для закрепления материала учащиеся должны подготовить дома ответы на вопросы по анализу и заучить наизусть несколько строф из стихотворения (три первые строфы или три последние).

Вместо рекомендуемых в учебной книге заданий, можно предложить учащимся дать письменный ответ на один или два вопроса (на третий, четвёртый или пятый, см. стр. 146—147).

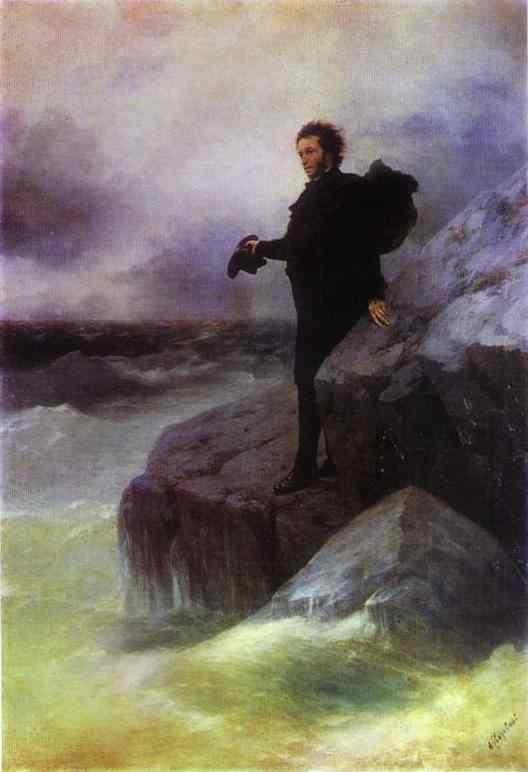

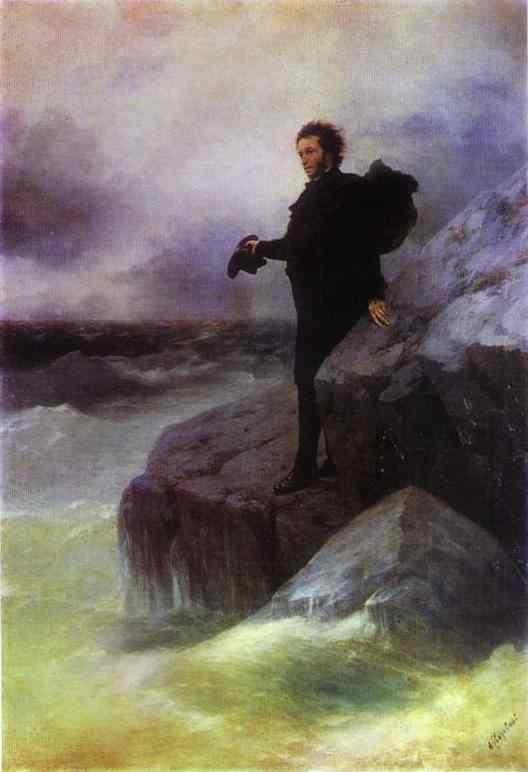

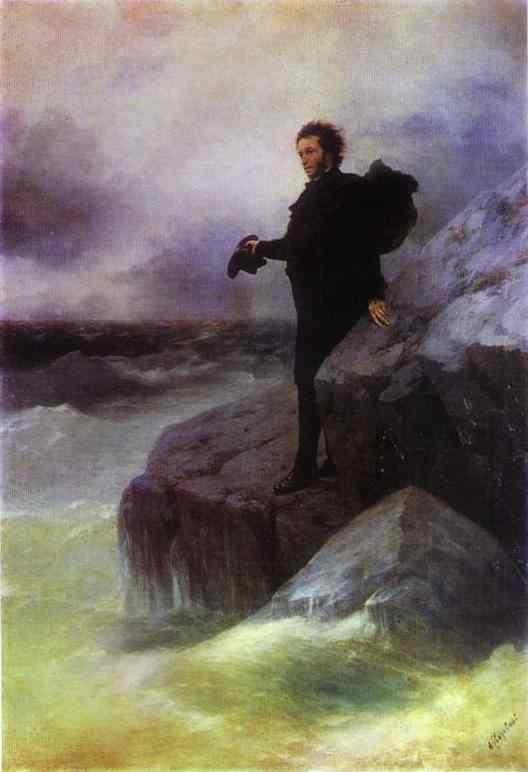

При разборе произведения учитель может использовать в качестве иллюстрации картину И. К. Айвазовского Пушкин на берегу Чёрного моря».

А. С. Пушкин. «К морю»

Элегия – жанр лирики, стихотворение, в котором передаются философские размышления поэта, грустные раздумья о жизни, о судьбе человека.

«К морю» – одно из замечательных романтических стихотворений Пушкина на тему свободы. В стихотворении поэт-узник не море изобразил, а выразил свои заветные мысли, чувства и стремления.

М оре – «свободная стихия», «гордая краса», «своенравные порывы», «и блеск, и тень, и говор волн…» Байрон для Пушкина — певец свободы, смерть которого еще острее подчеркнула одиночество самого Пушкина, трагизм его собственной судьбы.

оре – «свободная стихия», «гордая краса», «своенравные порывы», «и блеск, и тень, и говор волн…» Байрон для Пушкина — певец свободы, смерть которого еще острее подчеркнула одиночество самого Пушкина, трагизм его собственной судьбы.

Мир опустел... Теперь куда же

Меня ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же;

Где благо, там уже на страже

Иль просвещенье, иль тиран.

Черты романтизма в элегии:

Романтический пейзаж, одушевление природы.

Гордое одиночество поэта, его неудовлетворённость настоящим.

Стремление к свободе, к борьбе с силами, угнетающими человека.

Эмоциональность языка.

Стихотворение «К морю» завершило южный, романтический период в творчестве Пушкина.

А. С. Пушкин. «К морю»

Элегия – жанр лирики, стихотворение, в котором передаются философские размышления поэта, грустные раздумья о жизни, о судьбе человека.

«К морю» – одно из замечательных романтических стихотворений Пушкина на тему свободы. В стихотворении поэт-узник не море изобразил, а выразил свои заветные мысли, чувства и стремления.

М оре – «свободная стихия», «гордая краса», «своенравные порывы», «и блеск, и тень, и говор волн…» Байрон для Пушкина — певец свободы, смерть которого еще острее подчеркнула одиночество самого Пушкина, трагизм его собственной судьбы.

оре – «свободная стихия», «гордая краса», «своенравные порывы», «и блеск, и тень, и говор волн…» Байрон для Пушкина — певец свободы, смерть которого еще острее подчеркнула одиночество самого Пушкина, трагизм его собственной судьбы.

Мир опустел... Теперь куда же

Меня ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же;

Где благо, там уже на страже

Иль просвещенье, иль тиран.

Черты романтизма в элегии:

Романтический пейзаж, одушевление природы.

Гордое одиночество поэта, его неудовлетворённость настоящим.

Стремление к свободе, к борьбе с силами, угнетающими человека.

Эмоциональность языка.

Стихотворение «К морю» завершило южный, романтический период в творчестве Пушкина.

оре – «свободная стихия», «гордая краса», «своенравные порывы», «и блеск, и тень, и говор волн…» Байрон для Пушкина — певец свободы, смерть которого еще острее подчеркнула одиночество самого Пушкина, трагизм его собственной судьбы.

оре – «свободная стихия», «гордая краса», «своенравные порывы», «и блеск, и тень, и говор волн…» Байрон для Пушкина — певец свободы, смерть которого еще острее подчеркнула одиночество самого Пушкина, трагизм его собственной судьбы.