![]()

Авангардизм в музыке 20-21 веков и его представители

Авангардизм (от фр. avant-garde — «передовой отряд») – наименование различных течений современного искусства.

Авангардизм характеризуется:

Разрывом с традициями реалистического искусства прошлого;

Поиском новых выразительных средств и форм, превращающимся в самоцель.

Термин «Авангардизм» возник в критике 1920-х гг., утвердился в искусствознании после Второй мировой войны. Трактуется по-разному.

Корни авангардизма – в идейно-эстетических установках декадентских, модернистских художественных течений начала 20 в. (футуризм, дадаизм, сюрреализм и т.д.). Широко распространился во Франции, Германии, Италии, США и др.

Течения преходящи, большинство подвержено капризам моды, требующей постоянного обновления технических приемов. В авангардизме отразились противоречия общества: социальный протест молодежи против существующих традиций.

Представители авангардизма – различные по идейно-эстетическим направлениям композиторы: Булез, Ноно, Штокхаузен, Берио, Кейдж, Шеффер, Ксенакис.

Эксперименты привели к разрушению основ музыкального искусства.

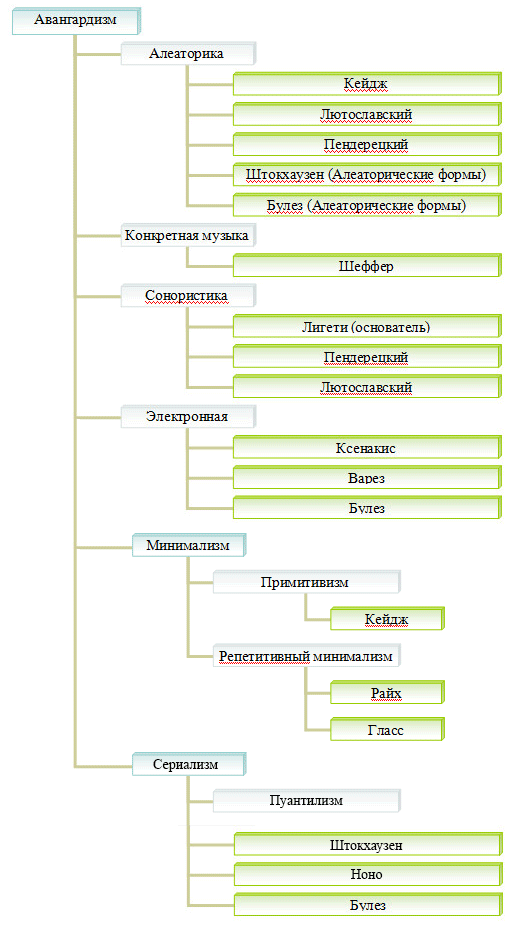

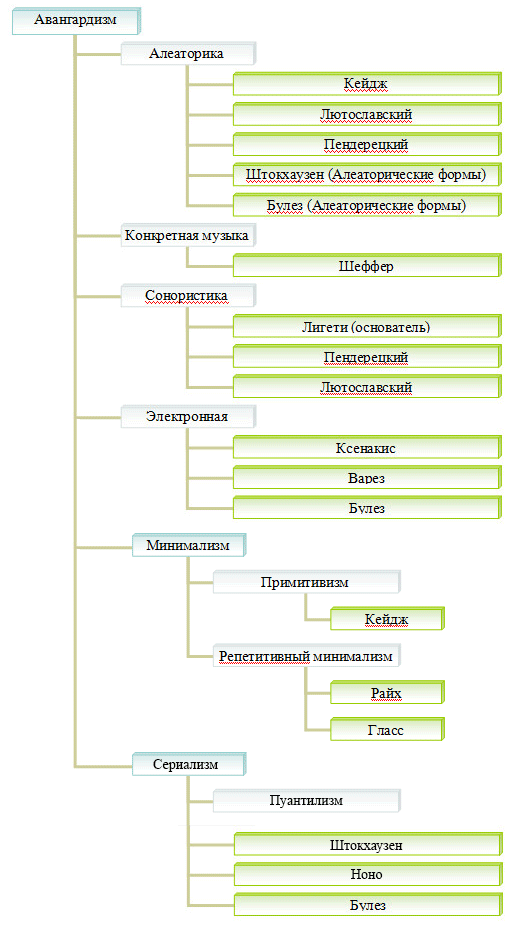

Виды авангардизма:

Сериализм (Штокхаузен, Ноно, Булез)

Конкретная музыка (Шеффер)

Алеаторика (Кейдж, Лютославский, Пендерецкий, Штокхаузен [алеаторические формы], Булез [алеаторические формы]).

Сонорика (основатель – Лигети, Пендерецкий, Лютославский)

Электронная музыка (Ксенакис, Варез, Булез)

Минимализм

ЕСТЬ МУЗЫКА

Композиторам авангарда 20 - начала 21 веков.

Сотрясателям музыкальных основ.

Есть музыка рассветов и закатов,

Есть музыка хрустальных детских снов,

Есть музыка последнего солдата,

Встающего на кромку двух миров.

Арнольд Шенберг,

Антон Веберн,

Оливье Мессиан,

Карлхайнц Штокхаузен.

Есть музыка дождливого стаккато,

наката гроз, напевности снегов,

Есть музыка разброда и распада,

бессонниц, одиночества, углов.

Пьер Булез,

Джон Кейдж,

Эдгар Варез,

Янис Ксенакис.

Есть музыка весеннего наряда –

Соната солнца,ситца и цветов,

Есть музыка,как срыв в преддверье ада

в зубодробительности скрежета зубов.

Луджи Ноно,

Дьердь Лигети,

Луиджи Руссоло,

Сильвано Буссотти.

Есть музыка с торжественностью лада,

Есть музыка девичьих ха-ха-Ох,

Есть музыка исканий без награды,

Лишь с целью колебания основ.

Эрик Сати,

Маурисио Кагель,

Хельмут Лахенман,

Евгений Костицын.

Есть музыка, которая отрадой, как светлый дом,как радостная весть,

Есть музыка… и точка.Ра… не рады –не важно. Важно то,что она – есть!

«СИМФОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА ДЛЯ 100 МЕТРОНОМОВ» ДЬЕРДЯ ЛИГЕТИ

+ (100 – 100) = смерть

+ (100 – 100) = смерть

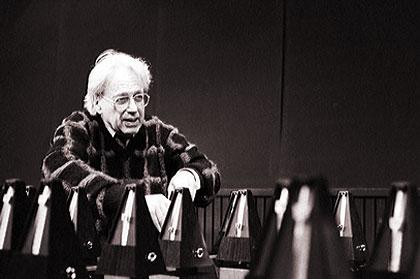

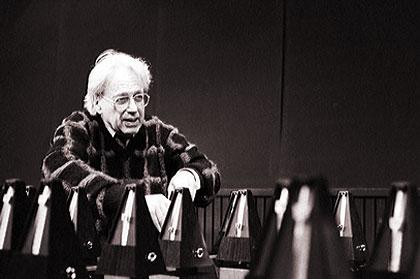

Дьердь Шандор Лигети – (1923 – 2006) венгерский, австрийский композитор, педагог.

Родился и сформировался как музыкант в Венгрии. В 1956 году в возрасте 33 лет, после венгерского восстания, задавленного советской армией, Лигети бежал в Австрию, где и оставался до конца жизни. Именно там созданы сочинения, сделавшие его выдающимся мастером музыкального искусства, известным всему миру.

Лигети считается композитором-авангардистом, изобретателем микрополифонии, когда многоголосие либо настолько сверхмногоголосное, либо настолько плотное, что уже невозможно отличить одну партию от другой (словно гул толпы) и развитие осуществляется за счет тембровых красок и их смещений и наползаний.

Композитором создано множество сочинений в различных жанрах как инструментальных, так и вокальных. Особой популярностью пользуются его сложнейшие и виртуознейшие фортепианные этюды. Не менее знамениты его прелюдия для автомобильных клаксонов и прелюдия для дверных звонков из абсурдистской оперы «Великий Мертвиарх» (Le Grand Macabre)..

Мощнейшим сочинением Лигети является «Реквием» – сочинение-катастрофа, сочинение-истерия, сочинение, отражающее картину страшного суда напряженнейшими, сверхломанными, катастрофными музыкальными средствами 20 столетия. Ну и, наконец, «Симфоническая поэма для ста метрономов». Сочинение написано сорокалетним композитором (1962 год). Блистательный пример самоорганизующегося ритма в музыке.

Сто метрономов заранее программируются на определенный темп и определенное время. Через определенное время метрономы один за другим начинают останавливаться. Ритмические акценты то и дело смещаются. Дрожь пробирает. Чистый, «голый» ритм воздействует на человека магически. Перебросы из одного ритмического состояния в другое, а затем «уход» в небытие одного героя за другим создают весьма драматическую и даже трагическую атмосферу. Не случайно, что эта поэма звучала на похоронах композитора. И последний звук последнего останавливающегося метронома воспринимался там совершенно однозначно.

Тишина в музыке.

Во все времена сочинители музыки использовали в своих сочинениях паузы – молчание, которое как прерванное дыхание оттеняло фактуру непосредственного звучания. Паузы имеют различную длительность – от едва заметной (шестьдесятчетвертая) до очень значительной (бревис).

Кроме того, существует в музыке и так называемая генеральная пауза. Обозначается – Generalpause, G.Р. Это одновременная длительная пауза всего оркестра (ансамбля). Продолжительность G.Р. – не менее такта. Особенно характерны для произведений внезапные G.Р., резко останавливающие течение музыки и имеющие драматургически очень важное конфликтное значение.

Так, в первой части Восьмой «Неоконченной» симфонии Франца Шуберта певучая тема вдруг неожиданно прерывается и, после одного такта напряженного молчания всего оркестра, раздаются грозные аккорды. Словно после перехваченного дыхания, после своеобразного шока пришло осознание случившейся трагедии.

В менуэте из симфонии №104 Йозефа Гайдна используется двухтактовая пауза. Но она, в отличие от шубертовской генеральной паузы, использована для юмористического эффекта, когда после неожиданного перерыва, продержав слушателя в некоторм напряжении, тема благополучно заканчивается. Словно вздох облегчения.

В конце двадцатого века молчание (пауза) в музыке все чаще стала приобретать и иные значения. Например, у российского композитора Альфреда Шнитке в скрипичном концерте №4имеется так называемая «каденция-визуале». Скрипач играет пассаж, который звучит все выше и выше. И когда уже кажется, что звуки достигли запредельной высоты, смычок, словно вырываясь за пределы возможного, «играет» по воздуху (имитирует звучание).

Встречаются также сочинения, где регулярные «взрывные» длительные паузы создают ощущение стоп-кадров, фиксирующих наше внимание на отдельных музыкальных эпизодах. Т.е. паузы как бы ритмизованы: звучание – пауза, звучание – пауза, звучание – пауза.

Наиболее радикально использовано молчание в фортепианной пьесе «4'33''» американского композитора Джона Кейджа. На протяжении всех четырех минут тридцати трех секунд со сцены не издается не одного звука. Здесь молчание, пауза, тишина приобретают в контексте музыки некое трансцендентное значение.

ДЖОН КЕЙДЖ. «4'33''»

Необходимые рекомендации.

Попробуйте отрешиться от окружающего.

Попробуйте настроиться на Тишину в себе

и Тишину Мироздания.

Попробуйте совпасть с резонансной волной Вселенной.

И если вы готовы войти в это состояние,

войдите в него и пребывайте в нем

четыре минуты тридцать три секунды,

ибо таково настояние Джона Кейджа.

И да откроется Вам сущность.

«4'33''» – знаменитая пьеса для фортепиано «4'33» Джона Кейджа была впервые исполнена в 1952 году. Ее суть заключается в том, что на протяжении четырех минут и тридцати трех секунд в зале стоит тишина, т.е. исполнитель ничего не играет.

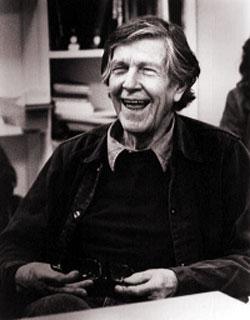

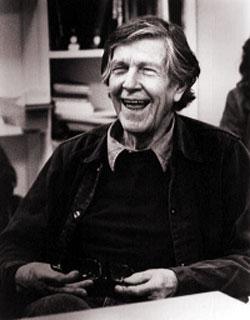

Джон Мильтон Кейдж (1912 – 1992) – американский композитор, пианист, философ, музыковед. Джон Кейдж – сын изобретателя. Обучался игре на фортепиано. В двенадцать лет, когда он уже вел программу на радиостанции, порой иллюстрировал свой рассказ игрой на этом инструменте.

В двадцать лет он встретил Арнольда Шёнберга, автора додекафонной системы. Кейдж смог убедить Шенберга давать ему бесплатные уроки композиции. Мировоззренческие расхождения обнаружились довольно скоро. Великий структуралист Шёнберг понимал это и, оценивая индивидуальность Кейджа, называл его «гениальным изобретателем». Эту оценку Кейдж часто с удовлетворением вспоминал.

В эти годы начались и собственные эксперименты Джона Кейджа. Он увлекается учением дзен-буддизма, согласно которому природа не имеет внутренней структуры, или иерархии явлений. Данное учение утверждает, что случай не менее значим, нежели обусловенные явления. В результате Кейдж пришел к музыке, которая включала в себя самые неожиданные элементы и называлась алеаторика (в переводе – случайность). Показательно, к примеру, название одного из его сочинений – «Музыка на воде» для одного или более игроков в карты, фортепиано, радио, свистков, емкости для воды и колоды карт.

Впрочем, в целом, Кейдж был, конечно же, шире какого-либо одного музыкального направления.

Ниже приведенные примеры показывают диапазон исканий Джона Кейджа. В 1937 году в Сиэтле, где Кейдж работал концертмейстером в танцевальном классе Школы искусств, он познакомился с хореографом Мерсом Каннингемом. В течение последующих пятидесяти лет Кейдж и Каннингем шли рука об руку и в жизни, и в искусстве. Впоследствии их союз получил своеобразный титул «самого красивого гомосексуального союза в мире». Тогда же Кейдж и Каннингем сочиняли и исполняли ни на что не похожие музыкально-танцевальные композиции. Музыка и танец в них разворачивались независимо друг от друга, имея свою собственную сюжетную линию и форму. Исполнители были вольны импровизировать. При этом порой в ткань музыки и танца могла неожиданно впелетаться неподготовленная декламация. По сути, эти спектакли стали прародителями такого жанра, как хэппенинг.

В 1938 году Кейдж изобрел так называемое подготовленное фортепиано. Подготовленное или препарированное фортепьяно (от английского prepared piano) это фортепьяно, между струнами которого помещены гайки, ластики, монетки и другие мелкие предметы, что приводит к изменению тембровых, звуковысотных и динамических характеристик инструмента. По звучанию такое фортепьяно напоминает ансамбль ударных инструментов.

В начале пятидесятых годов прозвучали две наиболее радикальные композиции Кейджа. Первая из них – «Воображаемый ландшафт №4» – композиция для 12 радиоприемников. Исполняется пьеса оркестром, состоящим из 24-х исполнителей, которые играют на 12 радиоприемниках. Управляет этим оркестром дирижер. На каждый приемник приходится по два музыканта. Один из них занимается переключением радиостанций, другой – регулирует громкость и тембр. При сочинении этого произведения Кейдж пользовался «Книгой перемен», которая помогала композитору выстраивать диаграммы, относящиеся к звуку, ритму, темпу. При исполнении данной пьесы никто, включая дирижера, не сможет предсказать, что именно услышат слушатели и сами музыканты в момент исполнения.

В 1952 году было впервые исполнено знаменитое «4'33''» для фортепиано. Суть его в следующем. На сцену выходит пианист. Объявляется произведение. Исполнитель садится, достает хронометр и на четырех минуты и тридцать три секунды в зале устанавливается тишина. Она прерывается покашливаниями, шелестом, дыханием и некоторой энергетической напряженностью.

Большинство искусствоведов считает, что Джон Кейдж своей пьесой создает пространство, которое непроизвольно начинает производить некие звуки, начинает звучать. И это пространство заставляет в себя вслушиваться.

Возможна и иная точка зрения. Быть может Кейдж стремился осуществить попытку достижения эффекта «пифагоровой Тишины». Великий философ был единственным из пифагорейцев, кто благодаря внутренней Тишине слышал Музыку сфер (Музыку космоса). Для достижения этого состояния Кейдж предлагает форму коллективного концертного медитирования. Т.е. медитирования в условиях особых, возвышенных, где изначально предполагается нечто катартическое. Ну а если на сцене еще и мощная в энергетическом плане фактура исполнителя, мощный медиум, то эффект от погружения в Тишину может быть весьма и весьма неординарным.

Возможна, наконец, и еще одна версия трактовки пьесы. Это призыв исполнителя каждому «слушателю» целеноправленно войти в свою индивидуальную тишину, что в сумме даст некую общую объективную на данный момент Тишину.

В настоящее время при исполнении пьесы зрители знают, что их ожидает, и, по меньшей мере, ситуация тишины достигается. Остальное – как приложится. Однако чаще всего в зале все же возникает некая цирковая экзотическая атмосфера. Ну а первые исполнения пьесы встречались публикой, мягко говоря, неоднозначно. Без возмущения, выкриков и свиста не обходилось.

«Я думаю, когда идеям не свойствен радикализм, они несимпатичны, ибо не меняют тебя…. Музыка транспонирует человека к тому моменту, когда он начинает слышать себя» – эти слова принадлежат самому Кейджу.

Кейдж оставил несколько литературных трудов, среди которых «Молчание», «Понедельник год спустя», «Пустые слова», «Тема и вариации», «X». Эти сочинения далеко выходят за пределы музыкальной проблематики и охватывают весь спектр идей, касающихся «бесцельной игры» художника и единства жизни, природы и искусства. Джон Кейдж повлиял на несколько поколений композиторов и привнес элементы своей философии в живопись, танец, поэзию. Любой звук, согласно его философии, есть музыка. Музыкой также является и Тишина.

Кейдж умер в Нью-Йорке 12 августа 1992.

За год до смерти в одном из интервью Джон Кейдж повторил фразу из автобиографии: «Я сочиняю только ту музыку, которую сам никогда не слышал».

Уникальным произведением тишины является «Минута молчания» Евгения Костицына «русского композитора, живущего в Америке», как определяет себя он сам. Редчайший случай в мировой культуре, когда название произведения и его верхний ассоциативный слой при восприятии сочинения совпадают с унисонной резонансной волной миллиардов людей. Даже оторопь берет.

Ассоциативный ряд первого порядка при общении с данным сочинением обусловлен мгновенной реакцией на название, на ритуальную символику общепринятой в мире «минуты молчания», на то, что перед нами минутный реквием по чему-то очень своему, личному, трагическому. И только потом начинаешь допускать возможность и иной трактовки. К примеру, что возможна интерпретация «минуты» как минуты размышления перед тем, как ступить в неизвестное, пойти по новому жизненному пути. Или минута «послевкусия», задержки своей памяти на том, что состоялось несколько мгновений назад и уже никогда не вернется.

Вообще, довольно трудно представить себе зрителя в концертном зале, который был бы безассоциативен, равнодушен, анемичен, пуст при исполнении «Минуты молчания» Евгения Костицина.

Евгений Костицын – (1963) – российский композитор, живущий в Америке (подчеркнутая самоидентификация композитора).

Автор шести симфоний, оперы, двух балетов, трех «Американских Реквиемов», множества камерных инструментальных и вокальных сочинений.

Создатель композиционной техники и музыкального стиля «синхронная музыка». Своими учителями называет Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Валентина Бибика.

Фрагменты из моего интервью с Евгением Костицыным:

У меня не было «до-синхронного» периода. Идея и понимание синхронности были во мне изначально. Они просто эволюционировали. Когда я был маленьким, мне все пытались объяснить, что так никто не пишет. Мне ставили двойки и выгоняли из школы. Помню, одним из моих первых синхронных произведений была пьеса для скрипки и фортепиано. Скрипка играла чуть быстрее фортепиано, в размере 3/4, а фортепиано было на 4/4.

Постепенно появилась система точной записи, а также понимание того, как исполнять и слушать синхронную музыку. Исполнение синхронных произведений специфично, так как они исполняются не по партиям, а по партитурам. Соотношения темпов, их корреляции более важны, чем сами темпы. Фактура в реальности может исполняться чуть быстрее или чуть медленнее указанного композитором темпа. Для исполнения моей третьей симфонии, например, требуются девять дирижеров. В большинстве случаев их роль выполняют концертмейстеры групп внутри оркестра.

Думаю, что окончательная кристаллизация и рождение метода, в какой-то степени, стали и результатом моего общения с Эдисоном Денисовым, у которого я брал уроки на протяжении трех лет. Его стремление обогатить внутренние ритмические отношения привело к концентрированной полиритмии, политемповости музыки. У меня же все это естественным образом сублимировалось в «синхронную музыку».

Что касается самого термина «синхронная музыка», могу сказать только одно – он появился где-то лет двадцать пять-тридцать назад. Он возник у меня как-то естественно и незаметно. Я просто вдруг обратил внимание, что эта категория стала для меня привычной и прочно употребительной.

«Синхронная музыка» естественно впитывает в себя, аккумулирует любые направления, стили, жанры, явления в сфере музыки и «околомузыки». «Синхронная музыка» привнесла в музыку то, что внёс Джотто в живопись 700 лет назад – перспективу. До Джотто живопись была плоской, двухмерной. (2011 год).

А ля соноре – от латинского sonorus – звонкий, звучный. Cонористика – одно из самых заметных явлений в музыкальном искусстве 20 века. Сущность сонористики заключается в выдвижении тембра, окраски звука на роль основного фактора музыки. По сонористике именно сочетания тембров и их динамика и являются движителем музыкального произведения. Термин введен польским музыковедом Зелинским в начале 60-х годов ХХ века.

Сонористика, в сегодняшнем представлении, оперирует как фиксированными музыкальными звуками, так и шумами, звуковыми кластерами (в переводе – гроздь). Современные музыкальные синтезаторы, генерирующие звуки в самых немыслимых сочетаниях, расширили сферу сонорного звучания едва ли не до безграничности. Возникновение сонористики относится к концу 50-х – началу 60-х годов ХХ века. Однако еще раньше начали игру со звуками и тембрами импрессионисты, а подхватил ее в двадцатых годах Эдгар Варез.

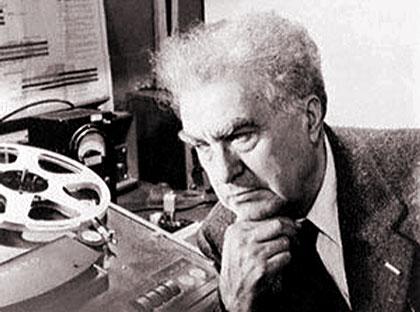

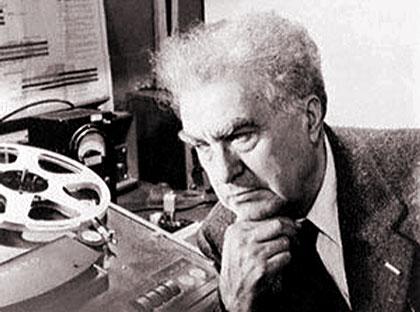

Эдгар Варез (1883 – 1965) – французско-американский композитор, музыкальный общественный деятель, дирижер.

Эдгар Варез это совершенно особое имя в ряду музыкальных классиков ХХ века. Его называют «Творец и пророк нового звука». Учился в Туринской и Парижской консерваториях. В юности на него оказало большое влияние творчество композитора-импрессиониста Клода Дебюсси. Игра импрессионистов с тембрами, звуковыми красками во многом и определила новаторство Вареза.

Его также называют «отцом электронной музыки». Именно благодаря Варезу электронная музыка обрела свой главный признак – использование нестандартных тембров музыкальных инструментов, а затем и немузыкальных, т.е. шумовых. Своей музыкой он доказал важнейший принцип всей современной музыки: звук, его окраска и физические характеристики, важны ничуть не менее мелодии и гармонии, с его точки зрения, сильно переоцененных в традиционной музыке.

Первым экспериментом такого рода стала его композиция Hyperprism (Гиперпризма) – 1923 год. На премьерном исполнении Hyperprism творилось нечто невероятное – часть публики кричала и топала ногами, а затем и вовсе возмущенно покинула зал, оставшиеся же просили сыграть странное произведение, написанное для колокольчиков, трещоток, цимбал, наковален, там-тамов, индейских бубнов и тамбуринов, на бис. В следующем заметном произведении – Ionisation (Ионизация) – Варез, помимо 41 ударного инструмента, применил в качестве солирующих инструментов две сирены. Их меняющаяся тональность звучания натолкнула Вареза на мысль взять за основу музыкальные инструменты и подстраивать их во время концерта. Ныне этот прием более чем популярен у самых различных композиторов.

Через несколько лет после шумных экспериментов Варез замолчал почти на двадцать лет. В 1954 году молчание было прервано произведением «Пустыни», в котором кроме инструментов используется магнитофонная лента. А в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе была исполнена с использованием 300 динамиков «Электронная поэма». Сам Варез определял музыку как «научное искусство». С точки зрения «научности» и «игры с тембрами» интересно посмотреть на названия некоторых его сочинений и их составы инструментов.

– «Гиперпризма» (Hyperprism) для 9 духовых и 7 ударных.

– «Восьмигранник» (Octandre) для ударных и контрабаса.

– «Интегралы» (Intégrales) для 11 духовых и 4 ударных.

– «Ионизация» (Ionisation) для 41 ударного инструмента и двух сирен.

– «Экваториал» (Ecuatorial) для баса или одноголосого хора, 8 медных духовых, фортепиано, органа, двух терменвоксов или «ондесов мартенотов» и 6 ударных.

– «Электронная поэма» (Poéme électronique) – использовалось 300 динамиков.

Музыка Вареза самым невероятным образом сочетает в себе чувственное, физическое воздействие сонорных «звуковых масс» на слушателя и рафинированную интеллектуальность музыкальных конструкций. Сам Эдгар Варез говорил: «Я был в искусстве кем-то вроде одержимого Парсифаля, но искал не столько святой Грааль, сколько бомбу, могущую взорвать музыкальный универсум».

Варез, подобно композитору Арнольду Шенбергу, страстно увлекался живописью и создавал картины, которые в чем-то просто фантастически похожи на его музыку.

Музыка, созданная композитором, столь уникальна, что даже коллеги-современники считали его отщепенцем и маргиналом и отводили ему место на обочине магистрального развития музыкального искусства. Критика же того времени вообще была либо отрицательна, либо просто игнорировала его существование.

ГЕН ТВОРЧЕСТВА.

NRG1

___________________________________________________

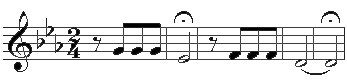

Нотный фрагмент наверху – тема судьбы из 5 симфонии Людвига ван Бетховена. Сам композитор говорил об этом мотиве: «Так судьба стучится в дверь».

+ (100 – 100) = смерть

+ (100 – 100) = смерть