ИМС для классных руководителей

Дата проведения: 03.04.18г.

Ответственный: педагог-психолог Васильева Ю.В.

Оборудование: презентация, проектор, доклад, видеоролики

Цель: ознакомить педагогов с основными понятиями, раскрыть психологические особенности объектов взаимодействия и направления работы специалистов в данном направлении.

Слайд 1. Тема: «Буллинг и его последствия»

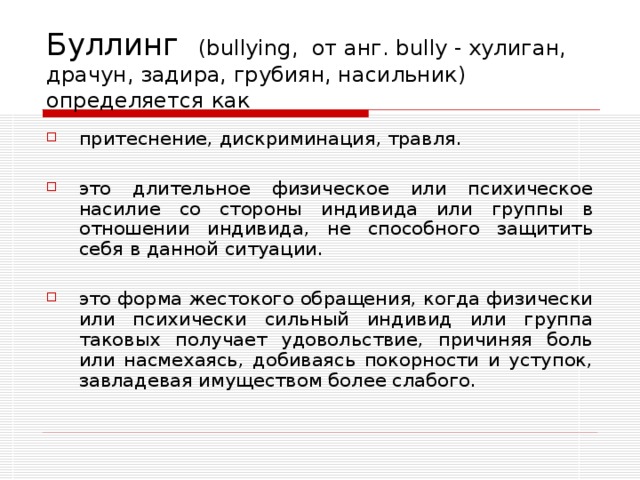

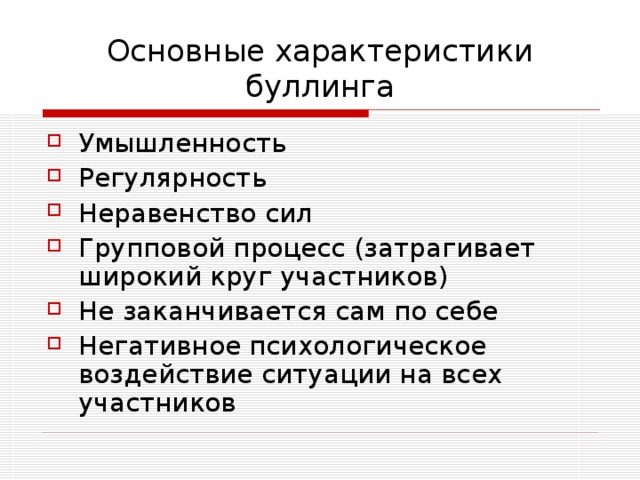

Слайд 2. Буллинг (bullying, от анг. bully - хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник) определяется как притеснение, дискриминация, травля. Это длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида, не способного защитить себя в данной ситуации. Это форма жестокого обращения, когда физически или психически сильный индивид или группа таковых получает удовольствие, причиняя боль или насмехаясь, добиваясь покорности и уступок, завладевая имуществом более слабого. Однако, говоря об учебных заведениях, следует сказать, что буллинг проявляется не только в детских взаимоотношениях, но также и в системе отношений «Педагог-Обучающийся», «Педагог-Педагог». Эта проблема прослеживается во всех странах мира. Около 1/3 студентов (13 млн. студентов) каждый год буллят. Практически в каждом учебном классе есть дети, которые становятся объектами насмешек и издевательств. Среди девочек особенно остро встает эта проблема. Травля слабых - это поведение, с которым чрезвычайно трудно справиться, а самостоятельно справиться невозможно. Слайд 3. Основные характеристики буллинга: умышленность, регулярность, неравенство сил, групповой процесс (затрагивает широкий круг участников), не заканчивается сам по себе, негативное воздействие ситуации на всех участников). Пострадавшие склонны испытывать стыд и неуверенность в себе, но предпочитают не сообщать об издевательствах и унижениях. Если вовремя помочь, то можно избежать различных негативных проявлений, в т.ч. депрессий и суицидов. Важно понимать, что буллинг – это не однократное событие, а регулярно повторяющееся.

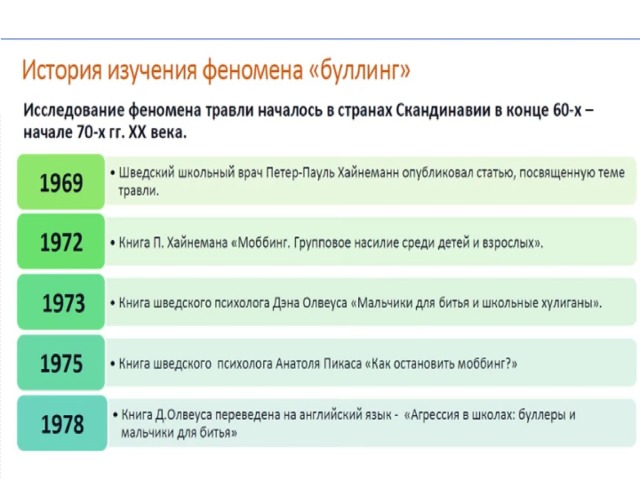

Слайд 4. Исследование феномена буллинга началось в странах Скандинавии в конце 60-х – нач.70-х г.г. XX в.

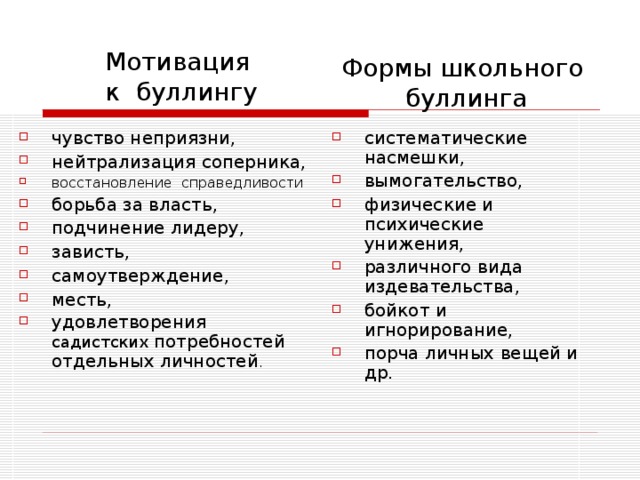

Слайд 5. Мотивацией к буллингу могут выступать чувство неприязни, нейтрализация соперника, восстановление справедливости, борьба за власть, подчинение лидеру, зависть, самоутверждение, месть, и даже удовлетворения садистских потребностей отдельных личностей.

Формы школьного буллинга могут быть различными: систематические насмешки, вымогательство, физические и психические унижения, различного вида издевательства, бойкот и игнорирование, порча личных вещей и др. Булли (зачинщики травли) чрезвычайно изобретательны.

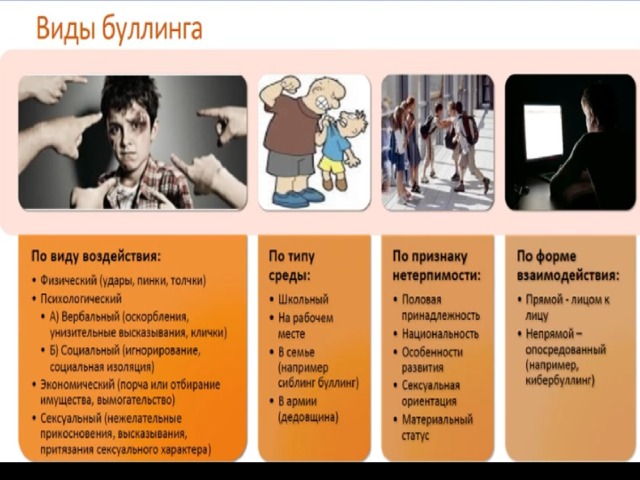

Слайд 6. Классификация буллинга возможна по разным критериям:

По виду воздействия (физический, психологический (вербальный и социальный), экономический, сексуальный).

По типу среды (школьный, на рабочем месте, в семье, в армии)

По признаку нетерпимости (национальная принадлежность, половая принадлежность, сексуальная ориентация, материальный статус, особенности развития)

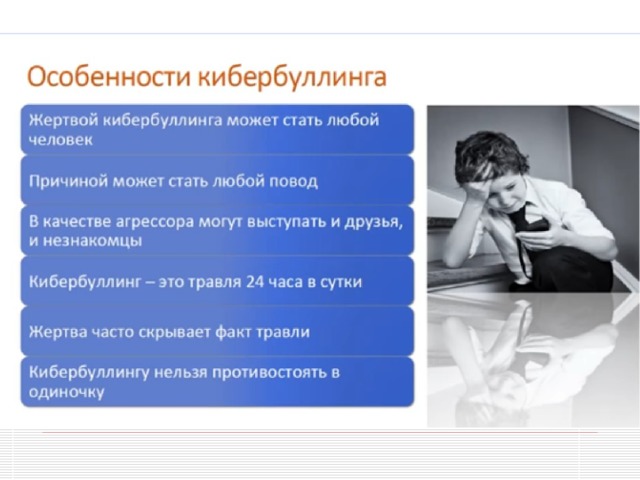

По форме взаимодействия (прямой и опосредованный). Слайд 7. Новая разновидность школьного буллинга - кибербуллинг - жертва получает оскорбления на свой электронный адрес или через другие электронные устройства.

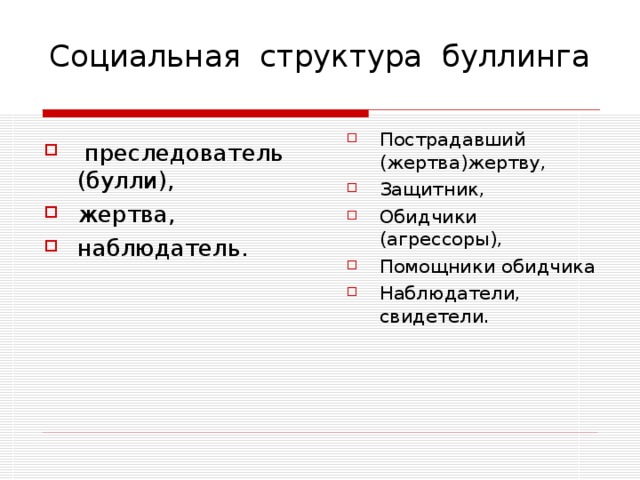

Слайд 8. Социальная структура буллинга включает в себя три элемента: преследователя (булли), жертву, наблюдателя. Говоря о наблюдателях (кем бы они ни были), учёные отмечают такие их типичные состояния как чувство вины и ощущение собственного бессилия.

Слайд 9. Какие дети становятся булли—преследователями (По данным норвежского психолога Дана Ольвеуса, автора книги «Буллинг в школе: что мы знаем и что можем сделать»): 1. дети, уверенные в том, что «господствуя» и подчиняя, гораздо легче будет добиваться своих целей; 2. не умеющие сочувствовать своим жертвам; 3. физически сильные мальчики; 4. легко возбудимые и очень импульсивные, с агрессивным поведением.

В школьном буллинге чаще всего участвует целая группа детей. Если лидер-булли, то остальные выступают в качестве его последователей инициаторов или союзников травли одноклассников.

Слайд 10. Инициаторами травли также могут быть дети: 1. мечтающие быть лидерами в классе; 2. желающие быть в центре внимания; 3. с высоким уровнем притязания; 4. уверенные в своём превосходстве над жертвой; 5. дети, не признающие компромиссов; 6. агрессивные дети, самоутверждающиеся в жертве; 7. интуитивно чувствующие - какие одноклассники не окажут сопротивление; 8. со слабым самоконтролем.

«Союзники» булли чаще всего дети: 1. боящиеся быть на месте жертвы; 2. не желающие выделяться из толпы одноклассников; 3. дорожащие своими отношениями с лидером; 4. поддающиеся влиянию «сильных мира сего» в классе; 5. не умеющие сопереживать и сочувствовать другим; 6. без собственной инициативы; 7. принимающие травлю за развлечение; 8. дети жестоких родителей; 9. озлобленные ровесники, мечтающие взять реванш за свои унижения; 10. из неблагополучных семей, испытавшие страх наказания.

Слайд 11. Типичных жертв школьного террора нет. Жертвой буллинга может стать каждый. Любой ребёнок может быть изгоем. Чаще всего жертвами буллинга становятся дети (по мнению психолога Дана Ольвеуса): 1. тревожные, несчастные, с низкой самооценкой, не уверенные в себе; 2. не имеющие ни одного близкого друга, предпочитающие общение со взрослыми людьми; 3. пугливые, чувствительные, замкнутые и застенчивые; 4. склонные к депрессии и чаще сверстников думающие о самоубийстве; 5. физически слабее, чем ровесники. 6. агрессивный или гиперактивный школьник, предчувствуя возможность стать жертвой буллинга, сам становится его инициатором.

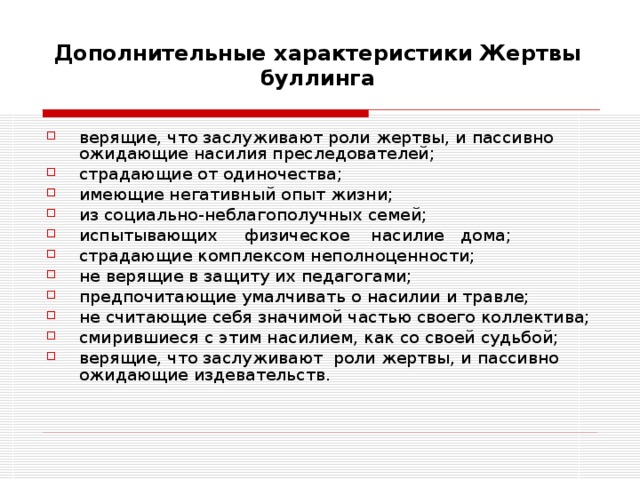

Слайд 12. А также жертвами буллинга могут стать дети: верящие, что заслуживают роли жертвы, и пассивно ожидающие насилия преследователей; страдающие от одиночества; имеющие негативный опыт жизни; из социально-неблагополучных семей; испытывающих физическое насилие дома; страдающие комплексом неполноценности; не верящие в защиту их педагогами; предпочитающие умалчивать о насилии и травле; не считающие себя значимой частью своего коллектива; смирившиеся с этим насилием, как со своей судьбой; верящие, что заслуживают роли жертвы, и пассивно ожидающие издевательств.

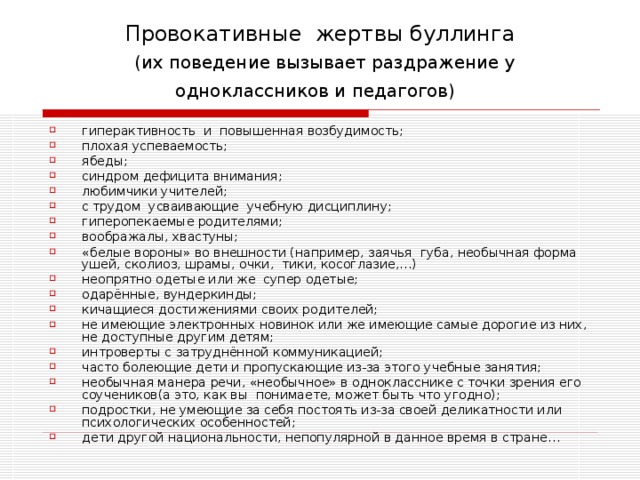

Слайд 13. Некоторые особенности детей вызывают раздражение у одноклассников и учителей (они определяют статус провокативной жертвы), это гиперактивность и повышенная возбудимость; синдром дефицита внимания; плохая успеваемость; ябеды; любимчики учителей; с трудом усваивающие учебные дисциплины; гиперопекаемые родителями; воображалы; хвастуны; «белые вороны» во внешности (например, заячья губа, необычная форма ушей, сколиоз, шрамы, очки, тики, косоглазие,…), неопрятно одетые или же супер одетые; одарённые; кичащиеся достижениями своих родителей; не имеющие электронных новинок или же имеющие самые дорогие из них, не доступные другим детям; вундеркинды; интроверты с затруднённой коммуникацией; часто болеющие дети и пропускающие из-за этого уроки в школе; необычная манера речи, «необычное» в однокласснике с точки зрения его соучеников(а это, как вы понимаете, может быть что угодно); дети, не умеющие за себя постоять из-за своей деликатности или психологических особенностей; дети другой национальности, непопулярной в данное время в стране.

Слайд 14. Три главных фактора, помогающих найти детей группы риска по буллингу:

1. «Провоцирующие особенности жертвы» - всё, чем отличается.

2. «Множественный стресс» дети изгои и жертвы, имеющие множество проблем: от социального неблагополучия и конфликтов в семье, до плохого здоровья, затруднений коммуникации со сверстниками;

3. «Стигматизация - национальные и физические особенности ребёнка.

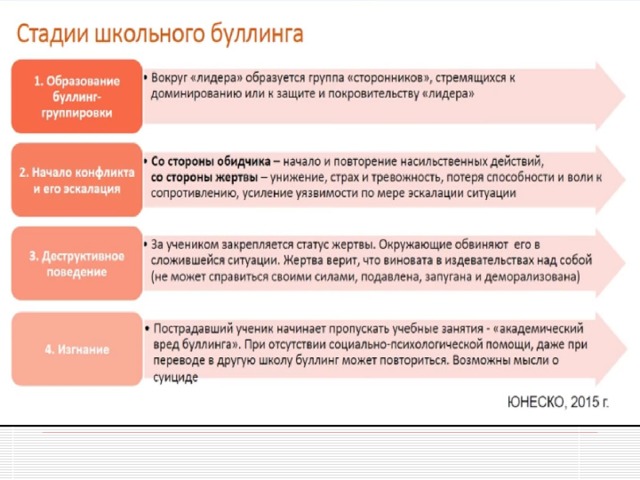

Слайд 15. Стадии школьного буллинга:

Образование буллинг-группировки.

Начало конфликта и его эскалация (начало и повторение насильственных действий).

Деструктивное поведение.

Изгнание (академический вред буллинга).

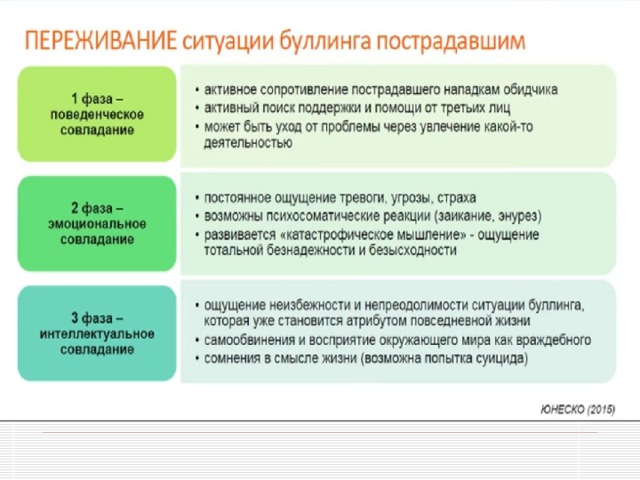

Слайд 16. Жертва проходит следующие стадии в своих переживаниях: поведенческое совладание (поиск поддержки, увлечение деятельностью, сопротивление), эмоциональное совладание (ощущение тревоги, страха, психосоматические реакции, развивается катастрофическое мышление), интеллектуальное совладание (ощущение непреодолимости ситуации буллинга и самообвинение, сомнения в смысле жизни).

Слайд 17. Жертвы буллинга чаще всего скрывают свои проблемы от взрослых. Только во время кризисных и экстремальных ситуаций, суицидальных попытках, родственники узнают правду. Тревожные маркеры буллинга, это особенности поведения жертв буллинга дома (мнение доктора психологии США Тэда Фейнберга): 1. ребёнок неохотно идёт в учебное заведение и очень рад любой возможности не ходить туда. 2. возвращается из УЗ подавленным. 3. часто плачет без очевидных причин. 4. никогда не вспоминает никого из одноклассников. 5. одинок. 6. очень мало говорит о своей учебной жизни. 7. его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не хочет позвать к себе.

Слайд 18. Факторы, способствующие буллингу в учебном заведении:

- личностные, семейные, средовые, ситуационные, социальные.

- отсутствие контроля за поведением на переменах; позиция безразличия в отношении насилия со стороны сверстников; равнодушие как установка педагогов.

Слайд 19. В мире (Норвегии, Финляндии, США) разработаны Комплексные программы работы с буллингом, представлены на слайде.

Слайд 20. Предлагаются следующие меры по противодействию буллингу. (ЮНЕСКО 2015)

Слайд 21. Действия на уровне колледжа

I. Повышение уровня коммуникативной культуры в УЗ:

- администрация должна быть заинтересована в повышении квалификации пед.работников по вопросу предотвращения буллинга.

- в УЗ должны быть разработаны правила поведения для всех студентов, столкнувшихся с буллингом: что делать, куда идти, кому и в какой форме заявить.

- заявление о факте провокации, оскорбления, физического насилия, вымогательства, угроз и т.д. должно быть сделано обязательно.

Слайд 22. Совершенствование компетенций противодействия буллингу у педагогического и технического персонала учебного заведения:

- Педагоги должны уметь распознавать потенциальных жертв буллинга и быть бдительными.

- Педагоги должны научиться распознавать булли, инициаторов, союзников булли и отличать степень выраженности агрессивного поведения (злостный ли агрессор этот ученик).

- Педагоги должны научиться конструктивно конфронтировать с агрессией.

- Студенты, которые подвергаются агрессии, должны иметь право рассчитывать на поддержку со стороны педагогов, когда речь идет о буллинге.

Просмотр видеороликов.

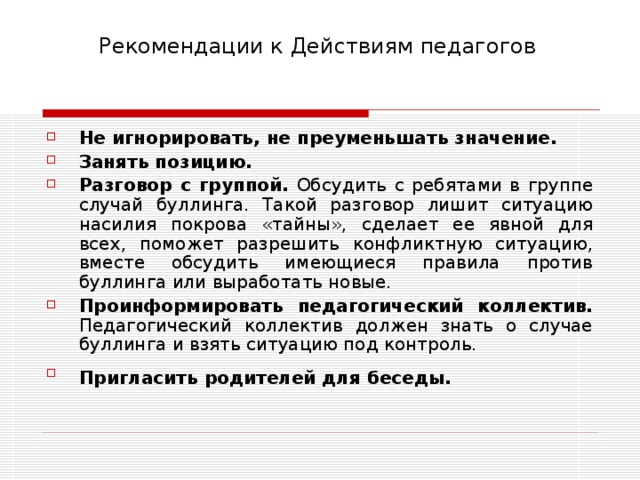

Слайд 23. Рекомендации к действиям педагогов.

Не игнорировать, не преуменьшать значение. Если в школе пришли к общему пониманию и соглашению о том, что буллинг является проявлением насилия, то тогда даже у тех, кто не является прямыми участниками, повышается восприимчивость к ситуациям буллинга и появляется способность адекватно реагировать.

Занять позицию. Если учителю стало известно о случае буллинга, или он стал свидетелем такого случая, он должен занять ясную и недвусмысленную позицию и попытаться добиться того, чтобы по меньшей мере «наблюдатели», а по возможности и сам буллер также изменили свою позицию в отношении происходящего, а также объяснить им, каковы психологические последствия для жертвы в этой ситуации.

Разговор с группой. Обсудить с ребятами в классе случай буллинга. Такой разговор лишит ситуацию насилия покрова «тайны», сделает ее явной для всех, поможет разрешить конфликтную ситуацию, вместе обсудить имеющиеся правила против буллинга или выработать новые. При этом активно используется потенциал тех школьников, которые ведут себя позитивно.

Проинформировать педагогический коллектив. Педагогический коллектив должен знать о случае буллинга и взять ситуацию под контроль. В особо трудных случаях необходимо обратиться за помощью извне, например, в комиссию по делам несовершеннолетних, центр психологического консультирования, в Совет родителей, Студенческий Совет и т.д.

Пригласить родителей для беседы. Обсудить с ними, какие есть (или могут быть) тревожные сигналы, свидетельствующие о буллинге, и какими могут и должны быть стратегии реагирования.

Программа волонтерства. Система работы волонтеров по технологии «Равный-Равному» создает коммуникативное пространство, способствующее более быстрому обнаружению случаев буллинга и привлечению педагогов к разрешению таких ситуаций.

Слайд 24. Формирование у студентов конструктивного поведения на случай буллинга в их адрес

- Студенты должны уметь и быть готовы: рассказать о случае буллинга своим родителям, либо взрослым, которым они доверяют, например, социальному педагогу, педагогу-психологу, классному руководителю и т.п.;

- вести себя уверенно;

- искать друзей среди сверстников и одноклассников;

- избегать ситуаций, в которых возможен буллинг;

- заниматься методично и последовательно восстановлением своей самооценки с помощью специалиста, если нужно;

- быть настойчивым и задиристым (хотя бы внешне);

- не надеяться (мечтать) отомстить с помощью еще большей жестокости и не применять оружие;

- учиться использовать юмор - самое мощное оружие против вербальной агрессии.

Если к вам обращается студент с подобной историей, самое главное, несмотря на растущее негодование, праведный гнев, это выслушать и сохранить спокойствие, использовать следующие высказывания: «Я верю тебе, Хорошо, что ты мне обо всем рассказал, Я буду тебя защищать и помогу справиться с этим».

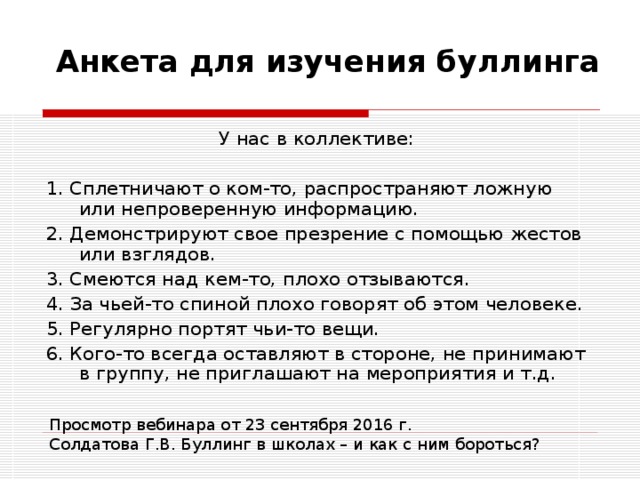

Слайд 25. Анкета для изучения буллинга. У нас в коллективе:

1. Сплетничают о ком-то, распространяют ложную или непроверенную информацию.

2. Демонстрируют свое презрение с помощью жестов или взглядов.

3. Смеются над кем-то, плохо отзываются.

4. За чьей-то спиной плохо говорят об этом человеке.

5. Регулярно портят чьи-то вещи.

6. Кого-то всегда оставляют в стороне, не принимают в группу, не приглашают на мероприятия и т.д.

P.S. Просмотр вебинара от 23 сентября 2016 г. Солдатова Г.В. Буллинг в школах – и как с ним бороться?

Спасибо за внимание!