Конспект

Деепричастия

Деепричастия

Деепричастие — форма глагола, обозначающее добавочное действие.

Сегодня мы познакомимся с одной семьей, где папа — Глагол, а мама — Наречие.

И х ребенка назвали деепричастием.

х ребенка назвали деепричастием.

Этот парень бесконечно подражает своему отцу и постоянно следует за ним. Идет по его стопам!

К ак мы уже поняли, деепричастие неразрывно связано с глаголом, так как деепричастие описывает, что еще происходит одновременно с основным действием.

ак мы уже поняли, деепричастие неразрывно связано с глаголом, так как деепричастие описывает, что еще происходит одновременно с основным действием.

Пример:

Я часто ем под видосики на YouTube.

Если мы воспользуемся деепричастием, то предложение будет выглядеть так:

Я обедаю, смотря ролики на YouTube.

Также деепричастие может уточнять, как именно происходит действие.

Пример:

Я небольшого роста, поэтому, когда я веду диалог с человеком, я могу не смотреть ему в глаза, так как очень высоко нужно поднимать голову.

Давайте снова превратим эту ситуацию в предложение:

Я часто веду диалог, не смотря людям в глаза.

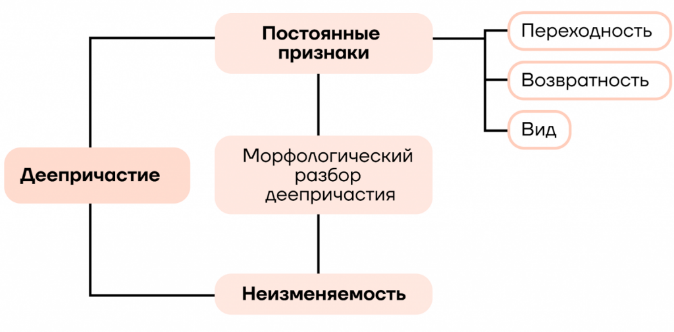

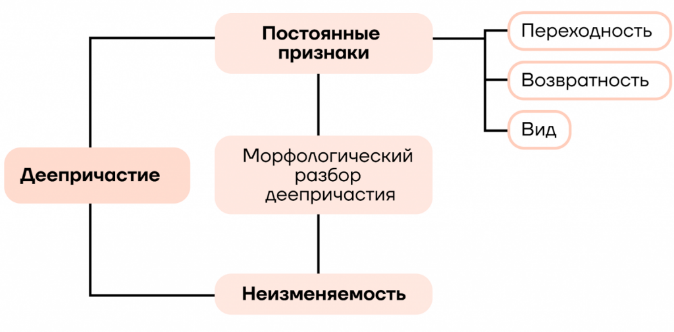

Глагол передал свои постоянные признаки деепричастию:

возвратность;

вид;

переходность.

От наречия деепричастию досталось главное — неизменяемость, то есть непостоянных признаков деепричастие не имеет.

Возвратность деепричастия

И снова вспоминаем бумеранг, который выглядит как -СЯ или -СЬ. Все то же самое мы видели у причастий: если находим указанные постфиксы и можем добавить к глаголу, от которого образовано деепричастие, слово САМ, то такое деепричастие является возвратным.

снова вспоминаем бумеранг, который выглядит как -СЯ или -СЬ. Все то же самое мы видели у причастий: если находим указанные постфиксы и можем добавить к глаголу, от которого образовано деепричастие, слово САМ, то такое деепричастие является возвратным.

Возвратные: слушаясь, повинуясь.

Невозвратные: слушая, управляя.

Вид деепричастия

Т ак мы насладились, скушав свой завтрак, или еще нет? Или мы еще не кушали сегодня вообще?

ак мы насладились, скушав свой завтрак, или еще нет? Или мы еще не кушали сегодня вообще?

Ты совершенна!

Задав эти вопросы, мы вспоминаем о виде глаголов, которые влияют на вид деепричастия. Все так же, как у причастий.

Совершенные: сделав, убрав.

Несовершенные: делая, убирая.

создав

написав

посмотрев

изучив

Внимательный читатель мог уже заметить, что вид глагола влияет на суффикс деепричастия.

Переходность деепричастия

Передача полномочий от глагола предмету отражается и в деепричастиях.

Можно съесть печеньку, выпив чай, а можно охнуть, сев на диван.

Эти два случая отличаются тем, что первое деепричастие является переходным, а другое — непереходным, так как в сочетании с существительным в винительном падеже появляется предлог.

Переходные: закончив уборку, услышав песню.

Непереходные: радуя, запрыгнув в автобус, устав.

Деепричастный оборот

Как и причастия, деепричастия обычно создают целый деепричастный оборот. Он всегда обособляется на письме. Однако с ним связаны другие сложности.

| Как можно ошибиться в написании предложений с деепричастным оборотом? Есть одна частая ошибка, связанная с деепричастным оборотом. Запоминаем: деепричастный оборот не любит одиночество, поэтому всегда находится в предложении с лицом, к которому относится. Из-за этого безличные предложения не могут иметь деепричастия: Слушая его, можно было понять, что все плохо. МЕНЯЕМ НА Слушая его, я смог понять, что все хорошо. |

С одиночными деепричастиями в плане постановки запятой чуть сложнее.

Если деепричастие больше описывает признаки действия (образ действия) и выполняет роль наречия или существительного с предлогом в роли обстоятельства (шел без остановки — шел как?), то запятых не будет:

Тигр смотрел на добычу не шевелясь.

Переход из деепричастия в наречие

Порой деепричастие не чувствует себя в своем теле и хочет стать наречием. Тогда у нас возникает вопрос: как их отличить?

Здесь нам поможет та самая переходность, которую мы обсудили ранее. Если деепричастие образовано от непереходного глагола, который не передает свои обязанности предмету, и это деепричастие можно заменить наречием, то значит, это деепричастие является наречием.

Давайте подробнее рассмотрим этот случай и даже составим собственный алгоритм.

Как отличить деепричастие от наречия?

1. Определяем, от какого глагола образовано деепричастие.

2. Определяем, переходный или непереходный это глагол. Если деепричастие образовано от непереходного глагола, то оно может стать наречием.

3. Определяем, какую роль выполняет в предложении:

— Если деепричастие в предложении можно заменить наречием, то оно переходит в разряд наречия и не обособляется.

— Если деепричастие заменяется только глаголом-сказуемым, то остается деепричастием.

Рассмотрим работу этого алгоритма на примерах:

1) Он отвечал на вопросы в тесте не думая.

2) Побледнев, она широко открыла глаза от страха.

Шаг 1. Определяем, от какого глагола образовано деепричастие:

Он отвечал на вопросы в тесте не думая.

Не думая → не думать.

Побледнев, она широко открыла глаза от страха.

Побледнев → побледнеть.

Шаг 2. Определяем, переходный или непереходный это глагол.

Если глагол возвратный (вспоминаем бумеранг -СЯ, -СЬ), то он автоматически становится непереходным. В нашем случае постфикса -СЯ или -СЬ нет. Попробуем соединить этот глагол с существительным в винительном падеже:

1 ) Думать о море — появляется предлог, а значит, перед нами непереходный глагол.

) Думать о море — появляется предлог, а значит, перед нами непереходный глагол.

2) Побледнеть от страха — это не винительный падеж. Глагол «побледнеть» не сочетается с глаголами в винительном падеже. Значит, он является непереходным.

Шаг 3. В этом пункте мы должны понять, какую роль выполняет деепричастие в предложении.

Попробуем заменить деепричастие наречием или существительным с предлогом (которое будет отвечать на вопрос «как»?):

Если это у нас получится, проверяем, что это деепричастие говорит о том, каким образом происходит действие, а не обозначает добавочное действие к основному.

Он отвечал на вопросы теста бездумно.

(Он решал тест как?)

Если деепричастие не заменяется на наречие, пробуем заменить деепричастие глаголом-сказуемым. Смотрим, добавочное ли это действие:

Итог:

глагол, от которого оно было образовано, был непереходным;

деепричастие получилось заменить на наречие.

Побледнев, она широко открыла глаза от страха.

Деепричастие «побледнев» хоть и является непереходным, но в предложении оно играет роль добавочного действия. Заменить на наречие у нас не получилось. Деепричастие так и осталось деепричастием.

Важно: без контекста не получится однозначно сказать, стало ли деепричастие наречием или нет.

Давайте посмотрим еще на примеры таких переходов.

| Стало наречием | Осталось деепричастием |

| 1. Он говорил не шутя (серьезно). 2. Поезд шел не останавливаясь (без остановки). | 1. Покричав, ребенок успокоился. 2. Угасая, солнце упало за горизонт. |

х ребенка назвали деепричастием.

х ребенка назвали деепричастием.  ак мы уже поняли, деепричастие неразрывно связано с глаголом, так как деепричастие описывает, что еще происходит одновременно с основным действием.

ак мы уже поняли, деепричастие неразрывно связано с глаголом, так как деепричастие описывает, что еще происходит одновременно с основным действием.

снова вспоминаем бумеранг, который выглядит как -СЯ или -СЬ. Все то же самое мы видели у причастий: если находим указанные постфиксы и можем добавить к глаголу, от которого образовано деепричастие, слово САМ, то такое деепричастие является возвратным.

снова вспоминаем бумеранг, который выглядит как -СЯ или -СЬ. Все то же самое мы видели у причастий: если находим указанные постфиксы и можем добавить к глаголу, от которого образовано деепричастие, слово САМ, то такое деепричастие является возвратным. ак мы насладились, скушав свой завтрак, или еще нет? Или мы еще не кушали сегодня вообще?

ак мы насладились, скушав свой завтрак, или еще нет? Или мы еще не кушали сегодня вообще?

) Думать о море — появляется предлог, а значит, перед нами непереходный глагол.

) Думать о море — появляется предлог, а значит, перед нами непереходный глагол.