Государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация

«Колледж сервиса и туризма »

Что такое старт ,стартовый разгон , бег по дистанции ,финиширование.

Выполнила: студентка группы:ТХ2-15 Ложкина.В.Е.

Преподаватель: Алукриева Э.Л

Калининград

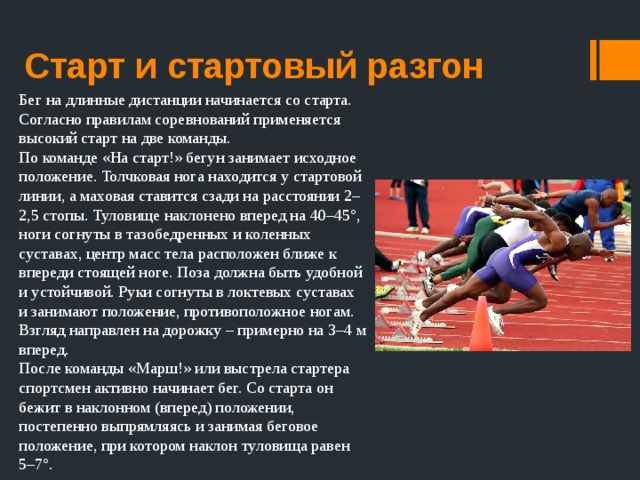

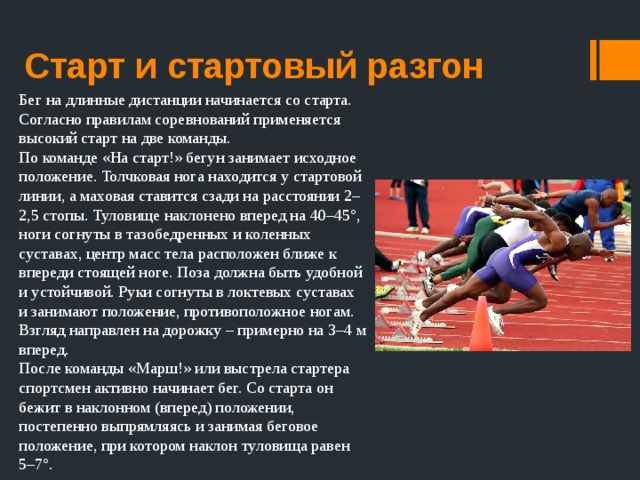

Старт и стартовый разгон

Бег на длинные дистанции начинается со старта. Согласно правилам соревнований применяется высокий старт на две команды.

По команде «На старт!» бегун занимает исходное положение. Толчковая нога находится у стартовой линии, а маховая ставится сзади на расстоянии 2–2,5 стопы. Туловище наклонено вперед на 40–45°, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, центр масс тела расположен ближе к впереди стоящей ноге. Поза должна быть удобной и устойчивой. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают положение, противоположное ногам. Взгляд направлен на дорожку – примерно на 3–4 м вперед.

После команды «Марш!» или выстрела стартера спортсмен активно начинает бег. Со старта он бежит в наклонном (вперед) положении, постепенно выпрямляясь и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен 5–7°.

Стартовый разгон зависит от длины дистанции. В беге на 800 м, где спортсмены первые 100 м бегут по своим дорожкам, задача бегуна – быстро преодолеть этот отрезок, чтобы первым занять место у бровки. Здесь можно выделить

сам стартовый разгон, который длится 15–20 м;

активный бег, который длится до выхода спортсмена на общую дорожку, где скорость бега приближается к равномерной.

Обычно скорость преодоления первых 100 м на данной дистанции несколько выше, чем скорость бега на других отрезках, даже при финишировании.

На других дистанциях стартовый разгон меньше, около 10–15 м. Здесь главное – быстро занять место у бровки, чтобы не бежать по второй дорожке, увеличивая свой путь, а затем перейти к более равномерному бегу, соответствующему подготовке спортсмена.

Бег по дистанции

Хорошую технику бега по дистанции характеризуют свободные движения рук и ног с большой амплитудой, минимальные вертикальные и поперечные колебания туловища и головы, оптимальный наклон туловища (около 10-150 по отношению к вертикали). В момент отталкивания наклон туловища несколько уменьшается, в полетной фазе увеличивается. Стопы ставятся практически по одной линии, упруго, с передней части. Спринтерский бег отличает также высокая частота движений (до 5 шагов в секунду и выше).Отталкивание в спринте происходит под углом 5-8 градусов, в момент отрыва от опоры угол в коленном суставе составляет 162-173°,т.е. нога практически выпрямлена. Считается ошибкой акцентированное выпрямление ноги при отталкивании. Нога должна выпрямляться вследствие кратковременного расслабления мышц после отталкивания, что позволяет звеньям тела двигаться короткое время по инерции. Свободные и широкие движения являются следствием многолетней специализированной работы. Чем выше мастерство спортсмена, тем больше мышцы успевают расслабиться и «отдохнуть» в момент переключения работы мышц от отталкивания к маховому движению. Во время бега колени не следует разводить в стороны. Сильных бегунов отличает также активная и напряженная работа мышц плечевого пояса при беге с максимальной скоростью. Кисти рук не напряжены, мышцы шеи и лица расслаблены.

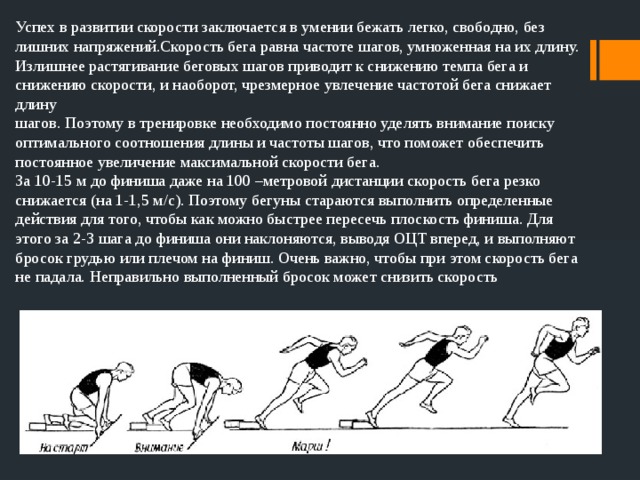

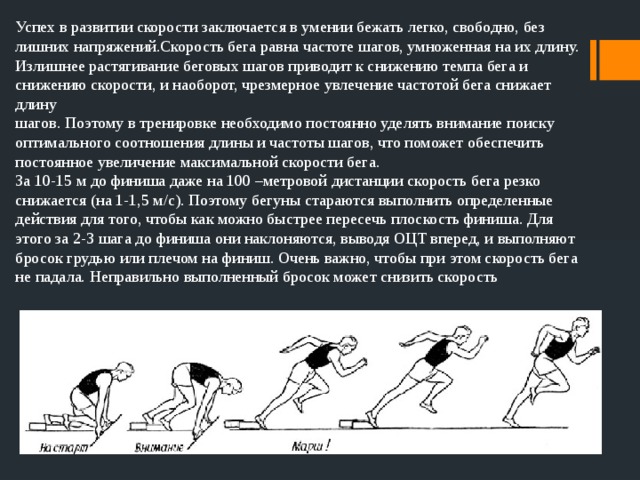

Успех в развитии скорости заключается в умении бежать легко, свободно, без лишних напряжений.Скорость бега равна частоте шагов, умноженная на их длину. Излишнее растягивание беговых шагов приводит к снижению темпа бега и снижению скорости, и наоборот, чрезмерное увлечение частотой бега снижает длину

шагов. Поэтому в тренировке необходимо постоянно уделять внимание поиску оптимального соотношения длины и частоты шагов, что поможет обеспечить постоянное увеличение максимальной скорости бега.

За 10-15 м до финиша даже на 100 –метровой дистанции скорость бега резко снижается (на 1-1,5 м/с). Поэтому бегуны стараются выполнить определенные действия для того, чтобы как можно быстрее пересечь плоскость финиша. Для этого за 2-3 шага до финиша они наклоняются, выводя ОЦТ вперед, и выполняют бросок грудью или плечом на финиш. Очень важно, чтобы при этом скорость бега не падала. Неправильно выполненный бросок может снизить скорость

Финиширование

Максимальную скорость невозможно сохранить до конца дистанции. Примерно за 20—15 м до финиша скорость обычно снижается на 3 — 8 %. Суть финиширования как раз состоит в том, чтобы постараться поддержать максимальную скорость до конца дистанции или снизить влияние негативных факторов на нее. С наступлением утомления сила мышц, участвующих в отталкивании, снижается, уменьшается длина бегового шага, а значит, падает скорость. Для поддержания скорости необходимо увеличить частоту беговых шагов, а это можно сделать за счет движения рук, как мы уже говорили выше.

Бег на дистанции заканчивается в момент, когда бегун касается створа финиша, т. е. воображаемой вертикальной плоскости, проходящей через линию финиша. Чтобы быстрее ее коснуться, бегуны на последнем шаге делают резкий наклон туловища вперед с отведением рук назад. Этот способ называют «бросок грудью». Применяется и другой способ, когда бегун, наклонясь вперед, одновременно поворачивается к финишной ленточке боком, чтобы коснуться ее плечом. Эти два способа практически одинаковы. Они не увеличивают скорость бега, а ускоряют прикосновение бегуна к ленточке. Это важно, когда несколько бегунов финишируют вместе и победу можно вырвать только лишь таким движением. Фотофиниш определит бегуна, обладающего наиболее техничным финишированием. Для тех бегунов, которые не овладели еще техникой финиширования, рекомендуется пробегать финишную линию на полной скорости, не думая о броске на ленточку.

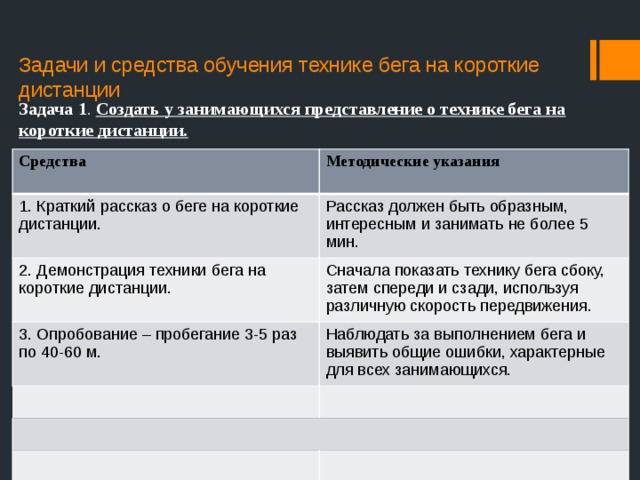

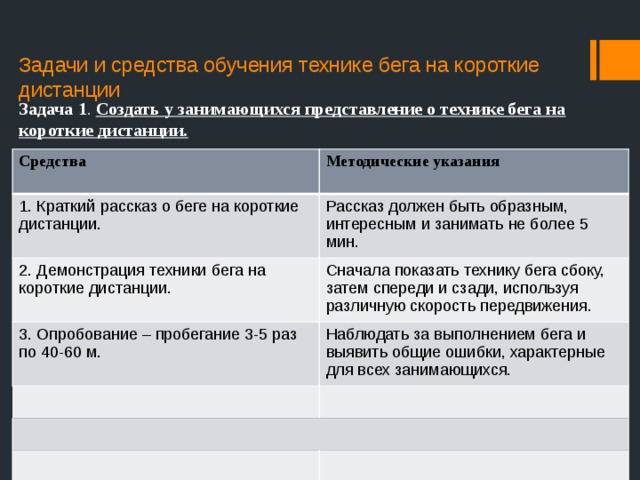

Задачи и средства обучения технике бега на короткие дистанции

Задача 1 . Создать у занимающихся представление о технике бега на короткие дистанции.

Средства

Методические указания

1. Краткий рассказ о беге на короткие дистанции.

Рассказ должен быть образным, интересным и занимать не более 5 мин.

2. Демонстрация техники бега на короткие дистанции.

Сначала показать технику бега сбоку, затем спереди и сзади, используя различную скорость передвижения.

3. Опробование – пробегание 3-5 раз по 40-60 м.

Наблюдать за выполнением бега и выявить общие ошибки, характерные для всех занимающихся.

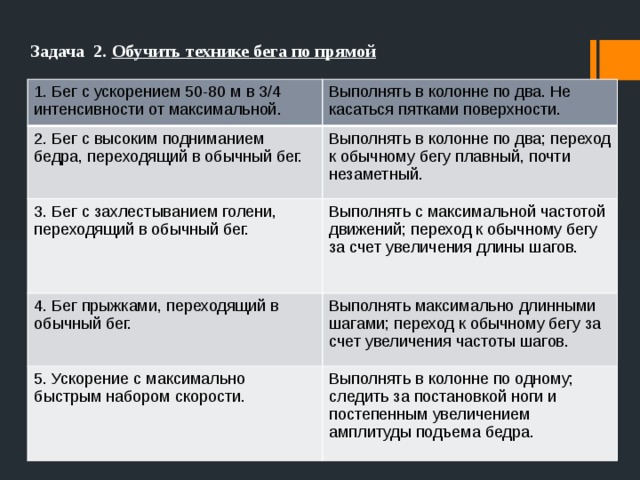

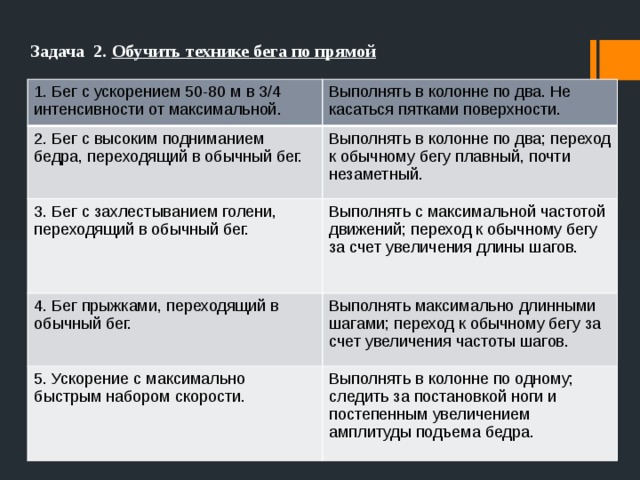

Задача 2. Обучить технике бега по прямой

1. Бег с ускорением 50-80 м в 3/4 интенсивности от максимальной.

Выполнять в колонне по два. Не касаться пятками поверхности.

2. Бег с высоким подниманием бедра, переходящий в обычный бег.

Выполнять в колонне по два; переход к обычному бегу плавный, почти незаметный.

3. Бег с захлестыванием голени, переходящий в обычный бег.

Выполнять с максимальной частотой движений; переход к обычному бегу за счет увеличения длины шагов.

4. Бег прыжками, переходящий в обычный бег.

Выполнять максимально длинными шагами; переход к обычному бегу за счет увеличения частоты шагов.

5. Ускорение с максимально быстрым набором скорости.

Выполнять в колонне по одному; следить за постановкой ноги и постепенным увеличением амплитуды подъема бедра.

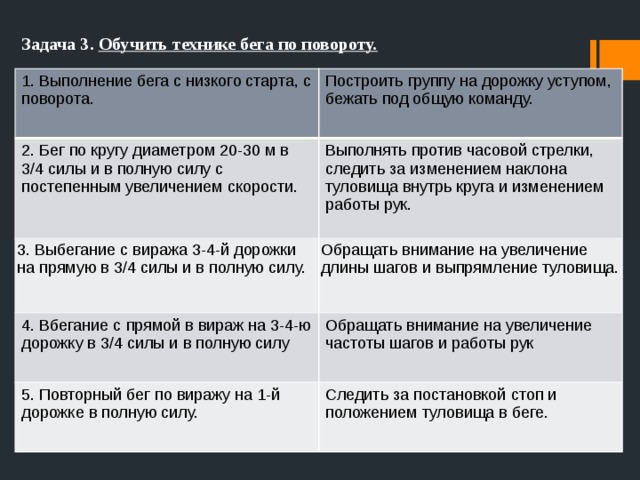

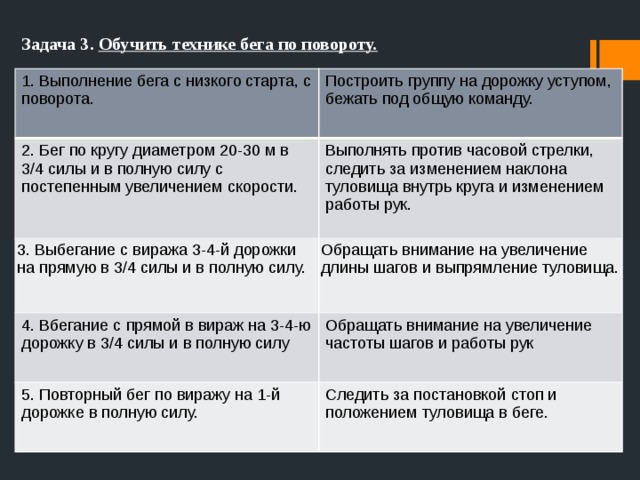

Задача 3. Обучить технике бега по повороту.

1. Выполнение бега с низкого старта, с поворота.

Построить группу на дорожку уступом, бежать под общую команду.

2. Бег по кругу диаметром 20-30 м в 3/4 силы и в полную силу с постепенным увеличением скорости.

Выполнять против часовой стрелки, следить за изменением наклона туловища внутрь круга и изменением работы рук.

3. Выбегание с виража 3-4-й дорожки на прямую в 3/4 силы и в полную силу.

Обращать внимание на увеличение длины шагов и выпрямление туловища.

4. Вбегание с прямой в вираж на 3-4-ю дорожку в 3/4 силы и в полную силу

Обращать внимание на увеличение частоты шагов и работы рук

5. Повторный бег по виражу на 1-й дорожке в полную силу.

Следить за постановкой стоп и положением туловища в беге.

Задача 4. Обучить технике бега с максимальной скоростью.

1. Бег через отметки (мячи, покрышки, медболы, губки) 1,5 и 2 м. Не менее 20 отметок.

Выполнять с разбега, бежать через отметки с максимальной частотой шагов. Изменять расположение отметок для изменения ритма бега.

2. Семенящий бег с максимальной частотой, переходящий в бег с высоким подниманием бедра, с последующим переходом в бег с максимальной скоростью.

Удерживать максимальную частоту движений на протяжении всей дистанции, постепенно увеличивать длину шагов, следить за плавностью изменения структуры бега и набора скорости.

3. Бег с максимальной скоростью без перерыва (20 м с максимальной частотой шагов, 20 м с максимальной длиной шагов).

Выполнять парами, начинать бег с виража или с горки. Следить за плавностью переключения и отсутствием снижения скорости во время переключений.

4. Бег по наклонной дорожке (4-5%) или с горки.

Следить за равновесием и постановкой ноги на отталкивание (со стопы).

5. Удержание максимальной, скорости бега на отрезке 50-70 м после разгона с горки или с виража.

Следить за свободой движений и отсутствием напряженности при беге с максимальной скоростью.

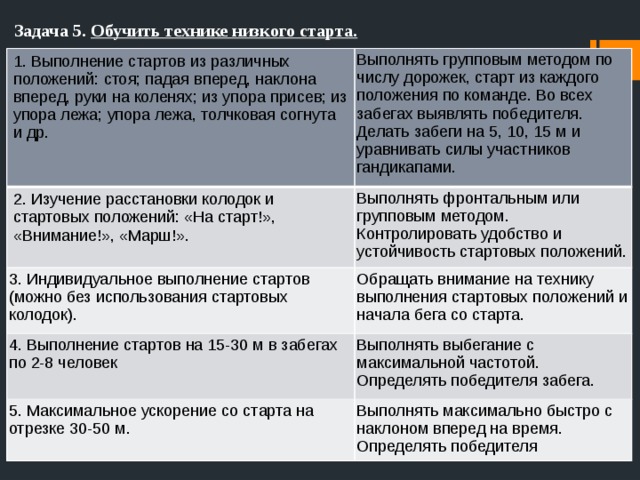

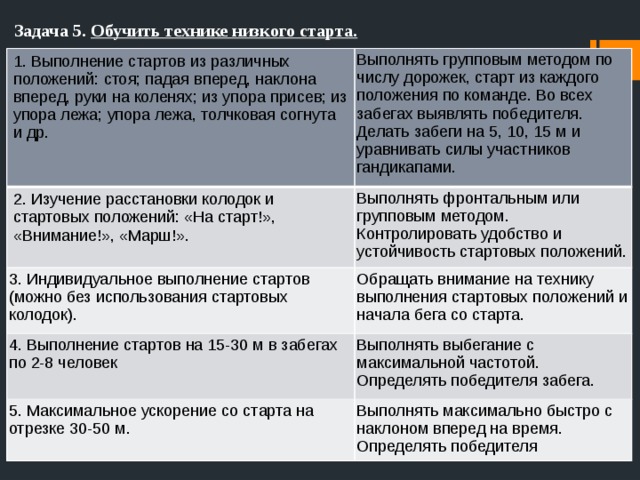

Задача 5. Обучить технике низкого старта.

1. Выполнение стартов из различных положений: стоя; падая вперед, наклона вперед, руки на коленях; из упора присев; из упора лежа; упора лежа, толчковая согнута и др.

Выполнять групповым методом по числу дорожек, старт из каждого положения по команде. Во всех забегах выявлять победителя. Делать забеги на 5, 10, 15 м и уравнивать силы участников гандикапами.

2. Изучение расстановки колодок и стартовых положений: «На старт!», «Внимание!», «Марш!».

Выполнять фронтальным или групповым методом. Контролировать удобство и устойчивость стартовых положений.

3. Индивидуальное выполнение стартов (можно без использования стартовых колодок).

Обращать внимание на технику выполнения стартовых положений и начала бега со старта.

4. Выполнение стартов на 15-30 м в забегах по 2-8 человек

Выполнять выбегание с максимальной частотой. Определять победителя забега.

5. Максимальное ускорение со старта на отрезке 30-50 м.

Выполнять максимально быстро с наклоном вперед на время. Определять победителя

Список литературы:

https://studfiles.net/preview/3220705/page:6/

1. Ионов Д.П. Бег во всех измерениях, Лениздат, 1984

2. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории, М., 2001

3. Петровский В.В. Бег на короткие дистанции, М.1978

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта, М., 200

5. Янсон Ю.А. Физическая культура в школе, Ростов-на-Дону, 2004