1. Что вы знаете о «Биосфере-2»?

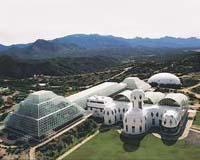

« Биосфера-2» — сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему, построенное компанией «Space Biosphere Ventures» и миллиардером Эдвардом Бассом в пустыне Аризона (США). Цифра «2» в названии призвана подчеркнуть, что «Биосферой-1» является Земля. Существует альтернативная версия по поводу «первой Biosphere» — именно так назывался американский павильон Biosphere на всемирной выставке Экспо-67, в свое время не менее известный, чем Атомиум. В пользу этой версии говорит заметное внешнее сходство в конструкции Biosphere и Biosphere-2. Главной задачей «Биосферы-2» было выяснить, сможет ли человек жить и работать в замкнутой среде. В отдаленном будущем такие системы могут быть полезны и как автономные поселения в космосе, и в случае крайнего ухудшения условий жизни на Земле.

Биосфера-2» — сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему, построенное компанией «Space Biosphere Ventures» и миллиардером Эдвардом Бассом в пустыне Аризона (США). Цифра «2» в названии призвана подчеркнуть, что «Биосферой-1» является Земля. Существует альтернативная версия по поводу «первой Biosphere» — именно так назывался американский павильон Biosphere на всемирной выставке Экспо-67, в свое время не менее известный, чем Атомиум. В пользу этой версии говорит заметное внешнее сходство в конструкции Biosphere и Biosphere-2. Главной задачей «Биосферы-2» было выяснить, сможет ли человек жить и работать в замкнутой среде. В отдаленном будущем такие системы могут быть полезны и как автономные поселения в космосе, и в случае крайнего ухудшения условий жизни на Земле.

Все системы «Биосферы-2» действуют в соответствии с закономерностями функционирования естественных экосистем на основе замкнутых циклов.

2. Какое растение называют живым светофором?

Это медуница, которая занесена в Красную книгу. Как и все подснежники, она спешит привлечь внимание насекомых-опылителей. Она регулирует посещение насекомых, как светофор, то есть меняет свою окраску: становится попеременно синей, фиолетовой и розовой. Розовый цвет сообщает насекомым о том, что сладкое угощение, нектар, закончилось.

3. Как назвал воду Леонардо да Винчи?

Леонардо да Винчи назвал воду «соком жизни на Земли».

Ему принадлежат многочисленные открытия и проекты, намного опередившие эпоху. Он занимался всем, что хоть как-то касалось воды: изучал движение волн, ставя эксперименты, собирался написать трактат о качествах воды

и способах ее использования.

Например:

Известно, что Леонардо не умел плавать. Ничто так не пугало Леонардо, как угроза наводнения или шторма. Для этого были веские причины: ребенком он оказался свидетелем жестокого урагана, который уносил в своих струях воды и воздуха все, что встречалось у него на пути. Совершенствуя способы спасения «во время бури или морского кораблекрушения», Леонардо да Винчи придумал спасательный круг, разработал конструкции устройств для подводных погружениий, изобрел дыхательный аппарат для подводного плавания. Все изобретения Леонардо легли в основу современного подводного снаряжения.

Спасательный круг

Самый необходимый предмет при спасении утопающего - спасательный круг. Это изобретение Леонардо дошло до нашего времени практически без изменений.

Водолазный костюм

Мягкий скафандр - водолазный костюм был придуман Леонардо для проведения подводных работ, а точнее, для установки корабля на якорь. По замыслу Леонардо для этих целей под воду должны были спускаться водолазы. Водолаз имел бы полную свободу действий под водой. Система позволяла находиться под водой неограниченное время. Костюм должен был быть из водонепроницаемой кожи. Он должен был иметь большой нагрудный карман, который заполнялся бы воздухом для увеличения объема. Это облегчало бы подъем водолаза на поверхность. На лице была маска со стеклянными линзами.

4. Когда возникла идея создания Красной книги?

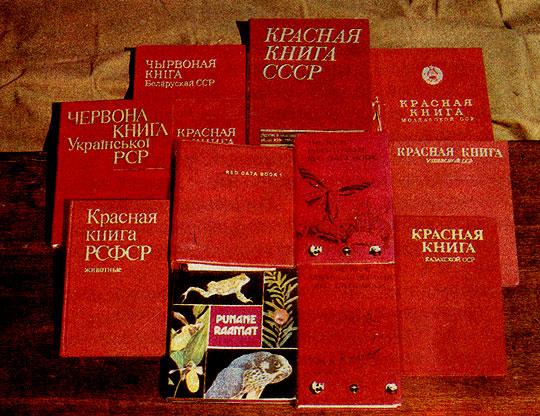

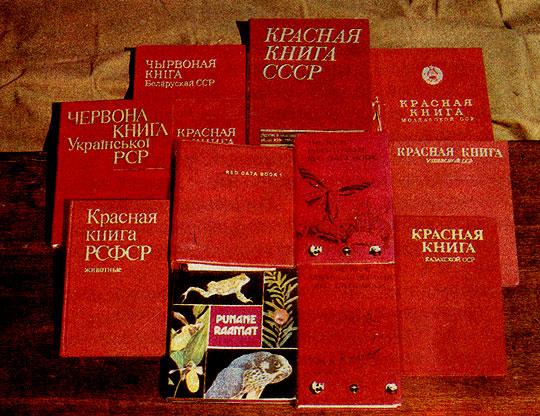

Идея создания Красной книги возникла в 1948 году, когда появилась организация, возглавившая деятельность по охране живой природы во всём мире - Международный Союз Охраны Природы или МСОП. Именно под эгидой МСОП в 1949 году начала свою работу Комиссия по редким видам (Species Survival Commission), основной задачей которой было создание всемирного перечня животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Идея создания Красной книги возникла в 1948 году, когда появилась организация, возглавившая деятельность по охране живой природы во всём мире - Международный Союз Охраны Природы или МСОП. Именно под эгидой МСОП в 1949 году начала свою работу Комиссия по редким видам (Species Survival Commission), основной задачей которой было создание всемирного перечня животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

По предложению Питера Скотта, на тот момент являющегося председателем Комиссии, этот кадастр получил название "Красная книга", которое используется и поныне. Более того, аннотированные списки редких видов любого уровня действительно всегда издаются в красной обложке. Красный цвет практически везде символизирует опасность, поэтому он уместен как никогда в отношении созданий живой природы, которым грозит исчезновение .

Красная книга вся состоит из цветных страниц.

Черные страницы содержат списки тех, кого уже нет, кого мы больше никогда не увидим, кто уже вымер (Морская корова, странствующие голуби и другие).

Красные страницы показывают нам исчезающих и особо редких животных (зубры, красный волк, бобры, леопард, снежный барс, амурский тигр и другие).

Желтые страницы – те, животные количество которых быстро уменьшается (белые медведи, розовый фламинго, розовая чайка, джейран и другие).

Белые страницы – это те животные, которых всегда было немного.

Серые страницы – внесены те животные, которые очень мало изучены, и места их обитания малодоступны.

Зеленые страницы – те животные, которых нам удалось сохранить и спасти их от вымирания (лось, речной бобр).

5. Где находится самый большой заповедник?

С амым большим заповедником в мире принято считать Антарктиду. Его площадь 16,4 миллиона квадратных километров.

амым большим заповедником в мире принято считать Антарктиду. Его площадь 16,4 миллиона квадратных километров.

На планете очень много природных заповедников. Некоторые из них сделаны руками человека, и называются искусственными, а другие - природные, к которым практически не прикасалась рука человека. Самым большим заповедником природного происхождения является Антарктида. Это самый высокий материк, который вдвое превышает Австралию. Здесь всегда царят огромные морозы, и иногда столбик термометра опускается ниже 70 градусов.

Сам материк и прилегающие к нему прибрежные воды полностью защищены от любой деятельности человека, что законодательно было обусловлено международным договором. Хотя в Антарктиде очень сильные морозы и как кажется, что кроме льда там ничего не может быть, но учёные обнаружили в Антарктиде около 800 видов растений, произрастающих в трудных и неблагоприятных условиям для жизни, например, такие растения, как Мшанка и Антарктическая айра, так же ещё в Антарктиде присутствуют некоторые виды лишайников. Хотя условия в Антарктиде и суровые, но растения успевают развиваться всего за три-четыре недели в году.

6. Где на Земле грибы бывают выше деревьев?

Куда обычно ходят за грибами? Большинство из нас вполне уверенно ответят, что в лес. Однако те, кто живет или хотя бы бывает на Мурмане, снисходительно усмехнутся, поскольку такого обилия грибов, как в лесотундре и тундре Кольского Севера трудно встретить в других местах. На что же могут рассчитывать грибники в этих краях, в частности там, где леса, как такового, вообще нет - в тундре.

Боровик, белый гриб

В стречается в тундре лишь местами, обычно в пойменных долинах крупных рек, где есть хоть какая-то древесная растительность, представленная чаще всего или низкорослым березовым редколесьем, или зарослями шатрового березового кустарника, или ползучей березкой. У молодых грибов шляпки с шоколадным блестящим верхом, у переростков - ближе к "кофе с молоком", трубчатая ткань обычно серая, изредка с салатовым оттенком, ножка всегда с белой рыхловатой мякотью.

стречается в тундре лишь местами, обычно в пойменных долинах крупных рек, где есть хоть какая-то древесная растительность, представленная чаще всего или низкорослым березовым редколесьем, или зарослями шатрового березового кустарника, или ползучей березкой. У молодых грибов шляпки с шоколадным блестящим верхом, у переростков - ближе к "кофе с молоком", трубчатая ткань обычно серая, изредка с салатовым оттенком, ножка всегда с белой рыхловатой мякотью.

Подосиновик, красноголовик

Г рибная гордость мурманчан. В урожайные годы бесконечные россыпи красноголовиков покрывают почти весь Кольский полуостров. Вначале среди ягеля, обычно армированного ползучей березкой, или на сплошном воронично-брусничном ковре появляются красные макушки толстоногих крепышей-выковырышей. "Выковырыши" - это потому, что их с трудом приходится выковыривать пальцем из каменистой почвы. По мере роста гриба солнце, воздух и вода быстро его преображают. Красная головушка буреет, ее кожица растрескивается, и вскоре шляпка становится похожей на черепашкин панцирь. Сочная мясистая ножка изрядно худеет и деревенеет, а поверхность ее отслаивается и топорщится кольцами потемневших заусениц. В дальнейшем шляпка превращается в шишковатую губчатую массу, однако, при всем при том, потерявший внешний лоск стойкий тундровой подосиновик редко когда бывает червивым и даже в старости во многом сохраняет свои вкусовые качества, являясь хорошим полуфабрикатом для сушки. Изредка подосиновики образуют грибные слитки, обычно двух-трёхголовые, но встречаются и сказочные Змеи-Горынычи о шести головах.

рибная гордость мурманчан. В урожайные годы бесконечные россыпи красноголовиков покрывают почти весь Кольский полуостров. Вначале среди ягеля, обычно армированного ползучей березкой, или на сплошном воронично-брусничном ковре появляются красные макушки толстоногих крепышей-выковырышей. "Выковырыши" - это потому, что их с трудом приходится выковыривать пальцем из каменистой почвы. По мере роста гриба солнце, воздух и вода быстро его преображают. Красная головушка буреет, ее кожица растрескивается, и вскоре шляпка становится похожей на черепашкин панцирь. Сочная мясистая ножка изрядно худеет и деревенеет, а поверхность ее отслаивается и топорщится кольцами потемневших заусениц. В дальнейшем шляпка превращается в шишковатую губчатую массу, однако, при всем при том, потерявший внешний лоск стойкий тундровой подосиновик редко когда бывает червивым и даже в старости во многом сохраняет свои вкусовые качества, являясь хорошим полуфабрикатом для сушки. Изредка подосиновики образуют грибные слитки, обычно двух-трёхголовые, но встречаются и сказочные Змеи-Горынычи о шести головах.

П одберезовик, обабок

одберезовик, обабок

В тундре этот тривиальный гриб встречается часто, особенно болотная его разновидность, но ценится среди грибников значительно ниже, чем подосиновик. Как его не маринуй, как его не соли, хоть молоденького, хоть рослого, а он всегда будет мягким и сопливым. Впрочем, как говорится, "на безрыбье и рак - рыба", так что для жарки он очень даже ничего.

М оховики

оховики

В хвойно-березовой лесотундре желто-бурый моховик - очень распространенный и многочисленный гриб, а вот в тундре мне встречался только зеленый моховик, причем он везде редок. К сожалению, эти грибы - особо лакомый кусочек для ненасытных грибных опарышей, поэтому приходится выбраковывать значительную часть добычи. Уважаю суп из зеленых моховиков за то, что бульон получается симпатично светлым и очень вкусным, почти как из боровиков.

Грузди

Также как и белые грибы живут в тундре лишь по местам, заросшим разнотипными березками. Известны несколько многолетних грибниц белого, черного и желтого лиловеющего груздей, которые, однако, плодоносят не каждый год.

Волнушки

Волнушки

В урожайные годы в траве возле речек и ручьев обильно произрастает в сырости розовая разновидность этого гриба, а вот по сухим травянистым долам и местам склонам сопок значительно чаще встречается белая (по местному - горная) волнушка - белянка.

Горькушка

На Кольском полуострове этот вид распространен повсеместно. Образует многочисленные высыпки на ягельниках и торфяниках вплоть до снега. Местное название горькушки - путик, так как чаще всего эти грибы попадаются на глаза возле троп. Хорошее сырье для квашения, однако по достоинству ценится лишь ушлыми местными грибниками.

Серушка и гладыш

В тундре этих грибов, к сожалению, мало. При внешнем сходстве, частенько и растут рядышком в сырости. Хороши они квашеные с горькушками, в компании с груздями и волнушками. Такой вот грибной каламбур.

Сыроежки

Сыроежки

Как и путики, встречаются по всей тундре, причем разные виды. Иногда их яркое изобилие настырно мозолит глаза и мешает поиску других грибов. В этом случае здорово помогает бинокль, который позволяет издалека различать грибы, что сильно бережет и ноги, и время. В некоторые урожайные годы удается насобирать молоденьких и еще совершенно нераскрытых, круглых разноцветных сыроежек, по твердости и форме напоминающих маленькие бильярдные шары. Консервированные горячим засолом в собственном желеобразном соку, они не только очень вкусны, но и чертовски привлекательны на вид.

Ш ампиньоны

ампиньоны

Даже в тундре можно встретить эти грибы, хотя микологи такими сведениями не располагают и считают, что край их ареала находится в Карелии.

Лисички

Такая же дикая экзотика на Мурмане, как и шампиньоны. Судя по литературным данным, северная граница ареала этих грибов тоже проходит по Карелии, однако, найти их можно в березовом редколесье недалеко от Нижнесеребрянского водохранилища. А это, между прочим, тундрово-лесотундровые места Восточного Мурмана.

М ухоморы

ухоморы

В тундре встречаются довольно редко и только красная разновидность. Возможно, это единственный малосъедобный здесь гриб, но согласитесь, что иногда приятно просто так полюбоваться на лесного неженку в экстремальной для него жизненной ситуации - в тундре на клочке почвы в окружении закаленных заполярных подосиновиков, подберезовиков, сыроежек и путиков.

В тундре встречаются и другие грибы, но у подавляющего большинства сборщиков съедобными они не считаются. По неведению, совершенно несправедливо обзываем многие грибы поганками. Не хочется рисковать!

7. Охотится ли на пингвинов белый медведь?

Нет, пингвины и белые медведи живут на разных полюсах. Пингвины живут на Южном полюсе, белые медведи – на Северном полюсе.

8. Какая птица может поворачивать голову на 360 градусов?

Как известно, у птиц голова свободно поворачивается на шее до 180 и даже 270 градусов. Они этим пользуются. В особенности любят крутить головой и оглядываться совы. Совы не могут поводить глазами направо налево; глазные яблоки у них плотно заклинены в глазницах. А к тому же у них глаза, в отличие от других птиц, направлены вперед. Поэтому в лесу приходится иногда наблюдать такую на первый взгляд странную картину: сова сидит на дереве спиной к наблюдателю, а голова ее перевернута так, что клюв находится прямо на линии середины спины, и взгляд птицы направлен прямо назад. Сове это удобно. Она может, не производя ни малейшего шума и не тратя времени на повороты, спокойно осматривать все, что вокруг нее происходит.

9. Назовите малютку птичку с волчьим аппетитом.

Желтоголовый королёк (Regulus regulus)

Желтоголовый королек, или гвоздик, или петушок (устар.) — Regulus regulus

Очень мелкая оливково-зеленоватая птичка, отличающаяся от славковых мягким пушистым оперением (похожа на маленький шарик, особенно зимой). Темя желтое, по бокам обычно с черными полосками, не соединяющимися на лбу. Самая маленькая из птиц, гнездящихся в России. Обитает в лесах, чаще всего еловых. Питается насекомыми, изредка ягодами, зимой также семенами хвойных деревьев. Гнездится в лесах таежного типа, преимущественно еловых, но обычен и в елово-сосновых. Реже гнездится в широколиственных лесах с примесью ели, придерживаясь в них хвойных деревьев. Чисто лиственных лесов избегает. Гнездо устраивает обычно на больших елях, на высоте 4-12 м от земли. В году имеет две кладки: первую примерно в первой половине мая, вторую — во второй половине или в конце июня. Продолжительность насиживания 12-17 суток (чаще 16 суток). Птенцы в гнезде остаются 15-20 суток. В середине июня уже можно наблюдать летных птенцов, держащихся выводком. Неразвившиеся выводки встречаются до конца августа. Молодые птицы первого вывода начинают сбиваться в кочующие стаи рано, в июле. Распространен в Европейской части России, на Кавказе, юге Сибири к востоку до Прибайкалья и на юге Дальнего Востока.

ЛЕГЕНДА О КОРОЛЬКЕ.

У северных народов существует такая легенда. Однажды птицы решили выбрать королем того, кто выше всех поднимется в воздух. Орел взмыл так высоко, что с ним никто не мог соперничать. Но только он собрался спуститься на землю, как из-под его крыла выпорхнула маленькая птичка и поднялась чуть- чуть выше. Это увидели остальные птицы. Они выбрали королем все-таки орла, а честолюбивого обманщика в шутку назвали корольком.

10. Их называют слугами Земли. Кто они?

Дождевые черви

Для того, чтобы знать, кто такие дождевые черви, не обязательно учиться в школе или специально изучать биологию. Любой ребенок знает: весной или летом, после того как пройдет дождь и выглянет солнышко, в земле появляются такие небольшие «окопчики», изрытые дождевыми червями.

Дождевые черви – это животные царства беспозвоночных. И что тело дождевого червя состоит из колечек, так называемых сегментов. Причем их может быть более трех сотен. Дождевой червяк – это «трубочка» длиной от десяти до тридцати сантиметров.

Кстати, интересно: чем теплее климат, где встретился вам дождевой червь, тем длиннее он окажется. В тепле черви растут более длинные. Дождевыми этих червей называют потому, что их как раз чаще всего можно увидеть на поверхности земли после хорошего щедрого дождика. Вообще-то черви живут в жирной, перегнойной почве, а вот песков избегают. И все потому, что дышат они всей поверхностью тела, потому пересыхание смертельно опасно для дождевого червя. Но и в воде они тоже жить не способны, тоже по причине особенности системы дыхания. Так как дышат черви всем телом, то в воде им попросту нечем дышать, хотя некоторое количество кислорода в ней бывает растворено. Но червю этого мало. Вот и выползает он на поверхность во влажную, сырую погоду, сразу после дождя, когда и мокро, и свежо одновременно.

Еще дождевые черви выползают на поверхность земли ночью, тоже по причине повышенной влажности и отсутствия палящих лучей солнца. Но мы-то ведь ночью чаще всего спим. А то, если бы мы бодрствовали в ночное время, вполне могли бы назвать дождевых червей «ночными».

Не видеть дождевых червей долгое время можно еще и тогда, когда наступает засуха, или приходят холода с продолжительными дождями. Интересно наблюдать за тем, как передвигается дождевой червь. Он ползает, сокращая все свои кольца. Втягивает, «подбирает» сперва свой перёд, хватаясь за землю щетинками, а потом подтягивает «тылы». Это на поверхности. В земле он как бы «раздвигает» частички почвы и роет целые подземные ходы. Если «раздвинуть» почву не получается, дождевой червь её… ест. Начинает заглатывать еще на большой глубине, а выбрасывает переработанную уже у своего места обитания. Так, часто можно увидеть участки «накопанной», разрыхленной земли: дождевые черви постарались.

Кроме жирной земли, дождевые черви питаются листьями и почти сгнившими остатками других растений. Всё это они добывают, как правило, ночью, и заполняют этим питательным материалом свои норки до наступления рассвета. А находят они себе пропитание, ориентируясь на… обоняние. Да-да, у дождевого червя прекрасно развит нюх. Кстати, у дождевых червей есть кровь. А, соответственно, и кровеносная система. Кровь у червя красного цвета, совсем как у человека! Несмотря на то, что дождевые червяки замечательно могут размножаться половым путём, они также способны к делению и регенерации. То есть, если дождевого червя разрубить пополам, спустя некоторое время обе его части восстановят утерянные части и станут отдельными организмами.

11. Самое ядовитое существо в море?

Кубомедуза

Кубомедуза (Chironex fleckeri) получила такое имя из-за своей кубической формы. За последние 60 лет, эта симпатяга унесла около 6 тысяч жизней. Ее яд считается самым смертельным в мире, токсины поражают сердце, нервную систему и клетки кожи. Все это сопровождается такой адской болью, что пострадавшие входят в состояние шока и либо тонут, либо умирают от остановки сердца. Если сразу обработать рану уксусом или раствором уксусной кислоты, у пострадавшего есть шансы, но, как правило, в воде уксус не найти.

Кубомедузу можно встретить в морских водах Азии и Австралии.

12. Потеет ли заяц?

У зайцеобразных очень много врагов, поэтому им нужно хорошо защищаться. Для этого у них есть масса приспособлений, и одно из главных — это их большие уши: уши служат локаторами, точно фиксируя, откуда исходит подозрительный шум. Большое значение имеет расположение глаз: зверек, не поворачивая головы, видит не только перед собой, но и по сторонам и даже чуть-чуть сзади. Но этого не достаточно зайцам, чтобы спасти себе жизнь, и поэтому их задние лапы прекрасно приспособлены для быстрого бега: самые быстроногие зайцы развивают скорость до 80 километров в час. Быстрота бега — несомненное приспособление к защите от хищников, так как добывание пищи не требует быстрых перемещений. Ну а если все же кто-то сможет догнать зайца, то на этот случай шкурка у них непрочная и слабо прикреплена к телу, поэтому часто клочья шкуры остаются в зубах хищника, как хвост ящерицы. Некоторые особенности своей организации зайцы используют как будто и не по назначению, но, тем не менее, очень удачно. Так, у зайцев слабо развиты кожные железы, чтобы хищникам было сложнее учуять зайца. Но у этого есть минус: они не могут нормально потеть и легко перегреваются. И опять на помощь приходят уши: они пронизаны густой сетью кровеносных сосудов, и текущая по ним кровь быстро остывает.

13. Самое медленное в мире животное?

Самым медленным животным в мире является ленивец (лат. Bradypodidae). Это древесное животное проводит всю свою жизнь в подвешенном состоянии на деревьях, спиной вниз. Говорят, что с верхушки дерева он не спускается, дабы не тратить на это силы, а попросту падает, свернувшись калачиком. Существуют два вида ленивцев: трехпалые и двупалые. Они встречаются на всей территории Южной Америки

Спит ленивец по 15 часов в день, питается ночью. С ветви на ветвь он перелезает очень медленно, цепляясь своими когтями. Его хватка настолько сильна, что оторвать его от дерева не в состоянии даже несколько человек. Так как в висячем состояние – это образ жизни ленивца, в таком виде он ест, спит и даже умирает.

14. Какая рыба вьет гнездо?

Колюшка

Мало кто слышал о такой рыбке, как колюшка. И тем более, мало кто знает, что эта малоприметная рыбка вьет гнезда.

В пресной воде у нас обитает два вида семейства колюшковых: большая (или трехиглая) и малая (илидевятииглая) колюшки, в водах Финского залива встречается еще третий вид - морская колюшка. Особенно много этих сорных рыб в Невской губе. Колюшка живет не только в проточных водоемах Ленинградской области, но даже в озерках и карьерах, совершенно изолированных. Самое примечательное в этой рыбе - колючки.

У трехиглой колюшки на спине три острых больших шипа: это свободные лучи первого спинного плавника, такие же лучи-колючки по одной с каждой стороны брюха - вот и все, что осталось у нее от брюшных плавников. Маленькая острая колючка расположёна в основании анального плавника. К тому же на теле этого вида колюшки имеются большие костные пластинки. Когда колюшка растопырит все свои колючки, взять в руки ее непросто, можно сильно пораниться. Ну и конечно, проглотить прекрасно вооруженную рыбку нелегко. Иногда хищные рыбы погибают от того, что заглоченная колюшка протыкает им стенку желудка своими колючками. Тем не менее колюшкой питаются очень многие хищные рыбы: налим, щука, судак, треска, керчаки, даже салака ест колюшку.

Девятииглая колюшка несет на спине 8-11 колючек, обычно их 9, но они меньшего размера, чем у трехиглой. Расположены эти колючки последовательно с наклоном в правую и левую стороны, наподобие зубцов пилы; такая же колючка имеется впереди анального плавника и более длинные колючки - брюшные плавники. Тело этой колюшки голое, костных пластинок у нее нет.

Для всех колюшек характерна забота о потомстве. Размножаются они в начале лета. Самец строит специальное гнездо из остатков прошлогодней растительности, маленьких палочек и другого материала растительного происхождения. У трехиглой колюшки гнездо обычно располагается в ямке на дне, а у девятииглой - в зарослях подводной растительности. Все строительные элементы скрепляются специальным клейким секретом, который к моменту размножения в виде серебристых нитей начинают выделять почки. Этот секрет в воде становится прочным и упругим. Размеры гнезда различны и иногда достигают чайной чашки, но обычно меньше. Гнездо имеет вход и выход. Когда оно, по мнению самца, готово, он приглашает в него самку, которая откладывает в нем икринки, числом около ста. После оплодотворения этой икры самец отправляется на поиски другой самки и приглашает ее в гнездо. Так повторяется до трех-четырех раз. Когда гнездо заполнится развивающейся икрой, самец бдительно его охраняет, отгоняя от него других рыб, даже много большего, чем он сам, размера. Кроме того, своими грудными плавниками он обмахивает икру, создавая в гнезде ток воды для лучшей аэрации икры. Через 8-12 дней начинают выклевываться личинки, процесс этот, как и нерест, растянут. И пока не выклюнутся последние из мальков и не подрастут все для самостоятельной жизни, на что требуется около месяца, самец остается на своем “посту”. Такая забота о потомстве способствует поддержанию высокой численности этих рыб, несмотря на непродолжительный период их жизни (три-четыре года).

15. Каких исчезнувших с лица Земли животных можно встретить на «черных страницах» Красной Книги?

Черная книга животных представляет собой вымерших животных начиная с 1500 года. В нее входят виды животных описание которых сохранились и дошли до наших дней лишь в записях, рисунках, фотографиях, но самих животных больше не существует.

По данным на 2008 год Всемирного союза охраны природы за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных. Как правило на первых страницах красных книг размещается список вымерших животных.

Лошадь Квагги

Первое впечатление от квагги, это то, что перед человеком некий гибрид лошади, зебры и осла. Полосы на шее и голове делают ее очень похожей на зебру, сходство с ослом придают светлые ноги, а буланый однотонный круп напоминает лошадиный. Но телосложение, короткая стоячая, грива форма головы и хвост с кисточкой выдают в животном истинную зебру, но весьма необычно окрашенную.

Много лет назад многотысячные табуны квагг грохотом копыт сотрясали территории вельда. Все путешественники того времени знали, что квагга – это обычный вид зебр, которые обитают южнее реки Лимпопо. Квагга вела кочевой образ жизни, передвигаясь в поисках нового корма. В конце 18 – начале 19 века положение начало меняться из–за высадки на юге материка голландских колонисты, которые начали оттеснять диких зверей, занимая землю под посевы, пастбища и фермы все дальше на север. Именно тогда там зазвучали ружейные выстрелы. Квагга не имела вкусного мяса, ценной шкурой, из их кожи делали ремни, а из желудка бурдюки для воды, но скотоводы считали кваггу, конкурентом домашнего скота и иногда устраивали облавы, уничтожая при этом сотни животных. В середине XIX века ситуация ухудшилась. Капскую колонию захватила Англия, а буры переселились в области Южной Африки.

Между бурами и англичанами шла постоянная война. Из Европы прибывали торговцы, фермеры, и искатели приключений. А после того, как в Южной Африке были найдены алмазные россыпи, упаковка птицы и богатейшие золотые месторождения началось быстрое освоение территории и девственный край за короткое время превратился в промышленную местность.

А квагги стали самыми известными из вымерших по вине человека животных Африки. Последние квагги были убиты примерно в 1880 году, а последняя квагга в мире умерла в Амстердамском зоопарке в 1883 году.

Странствующий голубь

Едва ли какая-нибудь птица на Земле встречалась в таких огромных количествах, как странствующий голубь, обитавший на территории современных США и Южной Канады. Американский орнитолог Вильсон сообщал о стае голубей, пролетавшей над ним в течение четырех часов. Эта стая растянулась на 360 км, и в ней было более 2 миллиардов птиц!

Странствующий голубь имел голубовато-серую окраску, коричневато-серые крылья, черный клюв, красные лапы и оранжевые глаза. Длина тела птицы была 35—40 см, длина крыла — около 20 см, а масса тела — 250—340 г. Эти птицы обитали в лиственных лесах, питаясь желудями, каштанами и орехами.

Казалось бы, птиц, стаи которых буквально затмевали небо, невозможно истребить. Однако пришедшим в Америку европейцам удалось сделать это за поразительно короткий срок. Голубей, мясо которых было очень вкусно, стреляли из ружей, мушкетов и винтовок, травили, поджигая серу под деревьями, на которых птицы устраивались на ночлег; десятками и сотнями миллионов убивали и гнездящихся голубей. Когда птенцы подрастали (иногда под их тяжестью обламывались сучья деревьев), отовсюду съезжались толпы людей, а некоторые пригоняли с собой свиней. Деревья с гнездами валили на землю и еще неоперившихся птенцов убивали палками. По подсчетам, в одном только штате Мичиган в 1879 году был добыт 1 000 000 000 странствующих голубей!

А всего лишь через 20 лет странствующий голубь как вид перестал существовать. Последнюю птицу в природе убили в 1899 году. От нее осталось лишь музейное чучело и бронзовая мемориальная доска с лицемерной надписью «В память последнего странствующего голубя, убитого в Бобкоке в сентябре 1899 года. Этот вид вымер из-за алчности и легкомыслия человека». Последний содержавшийся в зоопарке г. Цинциннати (шт. Огайо) странствующий голубь умер 1 сентября 1914 года. От многомиллиардных стай сохранилось несколько музейных образцов — чучел, шкурок, скелетов.

Дронты

ДРО́НТЫ (Raphidae), семейство птиц отряда. Включало 3 вида вымерших в 17—18 веках птиц, обитавших на Маскаренских о-вах — Маврикий, Родригес и Реюньон (Индийский океан) до открытия их европейцами. Дронты были крупными птицами, размером с индейку и массой около 20 кг, с кургузым туловищем и большой головой, снабженной толстым крючковатым клювом. Ноги дронтов были короткими и сильными, а крылья, наоборот, маленькими. Коротким был и хвост этих птиц, состоявший всего из нескольких перьев, торчавших пучком.

Летать дронты не умели, жили, собирали корм и гнездились на земле. Питались различными плодами, семенами, почками и листьями растений. В кладке дронтов, как правило, было одно белое яйцо, которое самец и самка насиживали в течение 7 недель.

На острове Маврикий, куда европейцы пришли в 1507, обитал маврикийский дронт, или додо (Raphus cucullatus) — птица серого цвета длиной до 1 м. Мореплаватели ловили и ели дронтов, но еще более страшными врагами этих птиц оказались неизменные спутники человека, привезенные на остров. Козы подчистую съедали кустарник, в котором дронты укрывались; собаки и кошки уничтожали старых и молодых птиц, а свиньи и крысы пожирали яйца и птенцов. В результате уже к 1690 году жирный, нелепый и беззащитный голубь додо перестал существовать. В музеях сохранились лишь несколько засушенных лапок, пара голов и множество костей птицы. Уже «посмертно» этот дронт был выбран символом государства Маврикий и стал изображаться на гербе этой страны.

В тропических лесах острова Реюньон обитал другой вид — белый, или бурбонский, дронт (Raphus borbonicus), действительно почти белый, чуть более мелкий, чем додо. Он вымер примерно в середине 18 века. На острове Родригес обитал третий представитель семейства — дронт-отшельник (Pezophaps solitarius), с более изящным телосложением и лучше развитыми крыльями, чем у додо. Окраска его оперения варьировалась от коричневатой до серой или даже почти белой. Еще в 1730 году дронт-отшельник был довольно обычен, но к концу 18 века и этот вид перестал существовать. От него ничего не осталось — в музеях нет ни шкурок, ни яиц этой птицы.

Таким образом, в короткое время были уничтожены все представители уникального птичьего семейства. Казалось бы, в этом печальном рассказе можно поставить точку. Однако в самом конце 20 века британские исследователи поставили перед собой задачу воссоздать маврикийского дронта, надеясь расшифровать сохранившиеся в мумифицированных головах и лапах фрагменты ДНК, синтезировать ее и перенести в ядро яйцеклетки наиболее генетически близкого вида голубей. И, хотя многие фрагменты генетического кода, по-видимому, утрачены, такая попытка может быть сделана.

Морская корова

Морская корова (стеллерова корова, Hydrodamalis gigas), морское млекопитающее отряда сирен, полностью истребленное человеком в период с 1741 по 1768 год. В позднем плиоцене эти животные были, по-видимому, широко распространены вдоль всего северного побережья Тихого океана. Однако позже их ареал резко сократился, и к 1741 году морские коровы обитали лишь у Командорских островов, причем только в тех их частях, где в море впадали многочисленные речки и ручьи.

Морские коровы были крупными животными длиной до 8—10 м и массой около 3,5 т. Передняя часть их туловища напоминала тюленя, а задняя оканчивалась жестким и толстым горизонтальным хвостовым плавником. Кожа животного была темной, шероховатой и очень толстой. Голова морской коровы по сравнению с мощным телом была мала и слабо отделена от шеи. Очень маленькие глаза напоминали размерами глаза овцы и были лишены ресниц. Ушных раковин не было вовсе, а ушные отверстия настолько малы, что в них едва входило основание куриного пера. Маленький рот морской коровы был полностью лишен зубов, в нем находились широкие белые пластины (небная и нижнечелюстная) с ребристой поверхностью. Обрамляли рот животного весьма специфические двойные губы. Наружная верхняя губа заканчивалась хоботом и была покрыта белой щетиной толщиной со стержень голубиного пера. Внутренняя верхняя губа свисала над небом, как язык теленка, и была шершава и тверда, как прутья метлы. Эта верхняя губа плотно закрывала рот сверху и была весьма подвижной. Нижняя губа тоже была двойной. Наружная — гладкой и по форме напоминала сердце, внутренняя — жесткой и практически не заметной при закрытом рте. Своими подвижными полутораметровыми передними ластами животные вырывали водоросли, растущие на каменистом дне, очищали их с помощью жестких губных щетин от корней и стеблей, перетирали с помощью пластин и заглатывали. Большую часть времени животные, подобно настоящим коровам, проводили в пастьбе на зарослях водорослей на мелководье, каждые 4—5 минут высовывая нос из воды и выдыхая воздух и воду с шумом, напоминающим ржанье, фырканье или сопение лошади. Наевшись, коровы ложились на спину и отплывали подальше в море, чтобы не остаться на суше во время отлива.

Держались морские коровы стадами, причем малышей они заботливо помещали в середину группы. Ранней весной Стеллер отметил начало брачных игр, сопровождавшихся любовными ласками и объятиями. Морские коровы, по-видимому, были моногамами, и самец и самка в паре были очень привязаны друг к другу. Например, один самец следовал за своей убитой подругой до самого берега, нападал на людей, и потом по меньшей мере еще два дня держался около этого места. Эти животные всегда старались помочь попавшим в беду соплеменникам, пытаясь вырвать гарпуны из их спин или перевернуть лодку нападавших на них людей. И тем не менее, в отличие от других зверей на острове Беринга, которые очень быстро распознали в человеке своего злейшего врага, морские коровы оказались столь доверчивыми, что продолжали подплывать к берегу даже после того, как люди их ранили. Этих животных можно было бы попытаться приручить, потому что они были очень смирными и доверчивыми по природе.

Такая доверчивость сыграла немалую роль в дальнейшем истреблении морских коров — всех их уничтожили за последующие 27 лет. На острове Медный стеллерова корова исчезла к 1754 году, а на острове Беринга последнее животное было убито в 1768 году. Большую роль в печальной судьбе морской коровы сыграли рассказы участников экспедиции об обладателях ценнейшего меха — «морских бобрах» (каланах), во множестве обитавших на Командорах. Устремившиеся за «мягким золотом» промышленники и уничтожили морских коров, рассматривая их как отличный источник продовольствия. Годы открытия и истребления морской коровы пришлись на период временного похолодания, весьма неблагоприятно отразившегося на численности этих животных, которые могли кормиться только на мелководьях и не были приспособлены к тому, что море у берегов стало покрываться льдом. Исчезновение морской коровы было первым документированным учеными случаем прямого уничтожения человеком вида млекопитающего.

Каролинский попугай Ширококлювый попугай Черный Эму Кубинский Ара

Бескрылая гагарка Оранжевая жаба Тур Гуйя

Роющий удав Фолкленская лисица Голубая антилопа Вересковый тетерев

Биосфера-2» — сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему, построенное компанией «Space Biosphere Ventures» и миллиардером Эдвардом Бассом в пустыне Аризона (США). Цифра «2» в названии призвана подчеркнуть, что «Биосферой-1» является Земля. Существует альтернативная версия по поводу «первой Biosphere» — именно так назывался американский павильон Biosphere на всемирной выставке Экспо-67, в свое время не менее известный, чем Атомиум. В пользу этой версии говорит заметное внешнее сходство в конструкции Biosphere и Biosphere-2. Главной задачей «Биосферы-2» было выяснить, сможет ли человек жить и работать в замкнутой среде. В отдаленном будущем такие системы могут быть полезны и как автономные поселения в космосе, и в случае крайнего ухудшения условий жизни на Земле.

Биосфера-2» — сооружение, моделирующее замкнутую экологическую систему, построенное компанией «Space Biosphere Ventures» и миллиардером Эдвардом Бассом в пустыне Аризона (США). Цифра «2» в названии призвана подчеркнуть, что «Биосферой-1» является Земля. Существует альтернативная версия по поводу «первой Biosphere» — именно так назывался американский павильон Biosphere на всемирной выставке Экспо-67, в свое время не менее известный, чем Атомиум. В пользу этой версии говорит заметное внешнее сходство в конструкции Biosphere и Biosphere-2. Главной задачей «Биосферы-2» было выяснить, сможет ли человек жить и работать в замкнутой среде. В отдаленном будущем такие системы могут быть полезны и как автономные поселения в космосе, и в случае крайнего ухудшения условий жизни на Земле.

Идея создания Красной книги возникла в 1948 году, когда появилась организация, возглавившая деятельность по охране живой природы во всём мире - Международный Союз Охраны Природы или МСОП. Именно под эгидой МСОП в 1949 году начала свою работу Комиссия по редким видам (Species Survival Commission), основной задачей которой было создание всемирного перечня животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Идея создания Красной книги возникла в 1948 году, когда появилась организация, возглавившая деятельность по охране живой природы во всём мире - Международный Союз Охраны Природы или МСОП. Именно под эгидой МСОП в 1949 году начала свою работу Комиссия по редким видам (Species Survival Commission), основной задачей которой было создание всемирного перечня животных, которые находятся под угрозой исчезновения.  амым большим заповедником в мире принято считать Антарктиду. Его площадь 16,4 миллиона квадратных километров.

амым большим заповедником в мире принято считать Антарктиду. Его площадь 16,4 миллиона квадратных километров.

стречается в тундре лишь местами, обычно в пойменных долинах крупных рек, где есть хоть какая-то древесная растительность, представленная чаще всего или низкорослым березовым редколесьем, или зарослями шатрового березового кустарника, или ползучей березкой. У молодых грибов шляпки с шоколадным блестящим верхом, у переростков - ближе к "кофе с молоком", трубчатая ткань обычно серая, изредка с салатовым оттенком, ножка всегда с белой рыхловатой мякотью.

стречается в тундре лишь местами, обычно в пойменных долинах крупных рек, где есть хоть какая-то древесная растительность, представленная чаще всего или низкорослым березовым редколесьем, или зарослями шатрового березового кустарника, или ползучей березкой. У молодых грибов шляпки с шоколадным блестящим верхом, у переростков - ближе к "кофе с молоком", трубчатая ткань обычно серая, изредка с салатовым оттенком, ножка всегда с белой рыхловатой мякотью. рибная гордость мурманчан. В урожайные годы бесконечные россыпи красноголовиков покрывают почти весь Кольский полуостров. Вначале среди ягеля, обычно армированного ползучей березкой, или на сплошном воронично-брусничном ковре появляются красные макушки толстоногих крепышей-выковырышей. "Выковырыши" - это потому, что их с трудом приходится выковыривать пальцем из каменистой почвы. По мере роста гриба солнце, воздух и вода быстро его преображают. Красная головушка буреет, ее кожица растрескивается, и вскоре шляпка становится похожей на черепашкин панцирь. Сочная мясистая ножка изрядно худеет и деревенеет, а поверхность ее отслаивается и топорщится кольцами потемневших заусениц. В дальнейшем шляпка превращается в шишковатую губчатую массу, однако, при всем при том, потерявший внешний лоск стойкий тундровой подосиновик редко когда бывает червивым и даже в старости во многом сохраняет свои вкусовые качества, являясь хорошим полуфабрикатом для сушки. Изредка подосиновики образуют грибные слитки, обычно двух-трёхголовые, но встречаются и сказочные Змеи-Горынычи о шести головах.

рибная гордость мурманчан. В урожайные годы бесконечные россыпи красноголовиков покрывают почти весь Кольский полуостров. Вначале среди ягеля, обычно армированного ползучей березкой, или на сплошном воронично-брусничном ковре появляются красные макушки толстоногих крепышей-выковырышей. "Выковырыши" - это потому, что их с трудом приходится выковыривать пальцем из каменистой почвы. По мере роста гриба солнце, воздух и вода быстро его преображают. Красная головушка буреет, ее кожица растрескивается, и вскоре шляпка становится похожей на черепашкин панцирь. Сочная мясистая ножка изрядно худеет и деревенеет, а поверхность ее отслаивается и топорщится кольцами потемневших заусениц. В дальнейшем шляпка превращается в шишковатую губчатую массу, однако, при всем при том, потерявший внешний лоск стойкий тундровой подосиновик редко когда бывает червивым и даже в старости во многом сохраняет свои вкусовые качества, являясь хорошим полуфабрикатом для сушки. Изредка подосиновики образуют грибные слитки, обычно двух-трёхголовые, но встречаются и сказочные Змеи-Горынычи о шести головах. одберезовик, обабок

одберезовик, обабок оховики

оховики

Волнушки

Волнушки

Сыроежки

Сыроежки ампиньоны

ампиньоны

ухоморы

ухоморы