Тема: «Онтология – учение о бытии. Гносеология – учение о познании»

Онтология – учение о бытии.

Современная онтология о бытие и его формах.

Бытие – философская категория, обозначающая реальность, существующую объективно, независимо от сознания, воли и эмоций человека. Будучи для человека чем-то внешним, бытие налагает определённые ограничения на его деятельность, заставляет соизмерять с ним свои действия. Вместе с тем бытие является источником и условием всех форм жизнедеятельности человека. Оно представляет не только рамки, границы деятельности, но и объект творчества человека, постоянно изменяющего бытие, сферу возможностей, которую человек в своей деятельности превращает в действительность. Рассмотрением бытия занимается такой раздел философии, как онтология что означает "учение о сущем".

"Бытие" понимается по крайней мере в трех значениях:

1 – это все когда-либо существовавшее, ныне существующее (определяемое как "наличное бытие") и все имеющее внутренний потенциал к реализации в будущем. Здесь "бытие" однозначно таким понятиям, как "Мир в целом" или "Универсум";

2 – под "бытием" понимается исходное начало и основание нашего мира, его сущность, его метафизическая определенность. Философы "бытие" в таком понимании обычно называют "абсолютным бытием" - или просто абсолютом; Единым и прочим. В развитых религиях это бытие определяется как Бог;

3 – «бытие» - не то, что было, не то, что будет, а то, что всегда сейчас, то есть, актуальное бытие в данный момент.

Наиболее ранние попытки философски осмыслить проблему бытия обнаруживаются уже в древнеиндийской и древнекитайской философии. В произведениях древнеиндийских философов содержатся идеи о целостной духовной субстанции, о бессмертной душе, а также представления о мире, в соответствии с которыми основу всего сущего составляют естественные начала.

В философии Древнего Китая большое внимание уделялось бытию человека и общественному бытию, и значительно меньшее первоосновам природы.

В Античной Греции первым из философов, выделившим бытие как категорию и сделавшим ее предметом специального философского анализа, был Парменид. Он выдвинул идею о неизменной сущности истинного бытия, т.е. Бытия во втором значении. Бытие, сущее - это нечто реальное, оно "Есть"; ему противостоит небытие, несущее, "Не есть". Бытие едино, непрерывно, неподвижно, совершенно, оно не возникло и не подвержено гибели, так как помимо него ничего нет и не может быть. Мыслить можно только бытие, т.е. то, что существует; никаким образом нельзя помыслить то, чего нет, чего не существует.

Диалектический подход к пониманию бытия впервые проявился у Гераклита (554 - 483 гг. до н.э.), который рассматривал весь мир в постоянном становлении и изменении. Платон (427 - 347 гг. до н.э.) впервые в истории философии указал на то, что бытием обладает не только материальное, но и идеальное. Он выделял "истинное бытие" - "мир объективно существующих идей", которое противопоставлял "чувственному бытию". Платон также указывал и на бытие понятий, самостоятельно существующих в человеческом сознании.

В средневековой христианской философии выделяется "истинное бытие" - бытие Бога и "неистинное", сотворенное Богом бытие.

Философы-материалисты XVII - XVIII вв. нередко связывали понимание бытия с физической реальностью, отчего происходила "натурализация" бытия. Новое время и эпоха классической немецкой философии привнесли более глубокое содержание в понимание проблемы бытия, выделив такие философские категории, как "субстанция", "свободная, чистая деятельность абсолютного "Я", "объективно развивающаяся идея" и т.д.

XX век предельно расширил трактовку бытия, связав его понимание с историзмом, человеческим существованием, ценностями и языком.

В современной философии выделяются следующие различные, но и взаимосвязанные основные формы бытия:

I. Бытие вещей (тел), процессов, которое в свою очередь делится на:

1) бытие вещей, процессов, состояний природы, бытие природы как целого;

2) бытие вещей и процессов, произведенных человеком;

II. Бытие человека, которое подразделяется на бытие человека в мире вещей и специфически человеческое бытие:

1) бытие духовного (идеального), которое делится на:

а) индивидуализированное духовное;

б) объективированное (внеиндивидуальное) духовное;

2) бытие социального, которое делится на:

а) индивидуальное бытие (бытие отдельного человека в обществе и в процессе истории);

б) бытие общества.

Проблемы современной онтологии.

Следует отметить, что приведенная философская картина бытия, хотя и выглядит весьма стройной, все же не является вполне законченной. В современной онтологии существует еще немало «белых пятен». Отметим некоторые из них:

• Возникновение Вселенной. Это событие связывают с Большим взрывом и относят к периоду, отдаленному от нас на 15—20 млрд лет, т.е. датируют весьма приблизительно. Не вполне ясна и причина Большого взрыва, которую объясняют только как случайность.

• Появление жизни на Земле. Знаменательный момент универсальной эволюции в виде перехода от неживого к живому, от сложных органических веществ к простейшим живым организмам до сих пор также остается «белым пятном» в естествознании. Биологи пока не пришли к единому мнению о деталях этого процесса. Центральной неисследованной проблемой происхождения жизни является научное описание возникновения механизма наследственности. Оценивая сложившуюся ситуацию, английский биолог, лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик признает: «Мы не видим пути от первичного бульона до естественного отбора. Можно прийти к выводу, что происхождение жизни — чудо, но это свидетельствует только о нашем незнании»

• Остаются неясными и детали перехода от мира биологического к миру социальному, появление человека. Это величайшее событие универсальной эволюции по-разному объясняют эволюционная, трудовая, мутационная, сальтоционистекая и другие теории. Хотя в науке считается доказанным, что человек является продуктом развития природы, тем не менее и здесь есть проблемы. Важнейшая из них заключается в том, что у человека нет близких

родственников, которые по-прежнему остались бы детьми природы и с которыми могла бы быть установлена наша непосредственная генетическая связь. Даже признаваемые в качестве ближайших родственников человека сохранившиеся до сих пор шимпанзе и гориллы связаны с нами не непосредственно, а только общим предком, жившим более 7 млн лет назад.

Поэтому острые дискуссии по этим и некоторым другим ключевым онтологическим проблемам между креационистской и научной концепциями продолжаются до сих пор.

Вместе с тем, в соответствии с современными онтологическими концепциями, за пределами научного знания находятся такие представления, как:

• Высший разум (или Бог);

• неопознанные летающие объекты (НЛО);

• внеземные цивилизации, достоверность существования которых научно не установлена.

Однако современная наука, трезво оценивая свои достижения в познании бытия, осознает возможность таких тайн природы, о существовании которых люди еще даже и не подозревают. Эту мысль в несколько своеобразной форме выразил в одном из своих выступлений (2002) один из наиболее информированных современных политиков, министр обороны США Дональд Рамсфелд:

«Есть известные известности — вещи, о которых мы знаем, что знаем. Мы также знаем, что есть известные неизвестности, то есть мы знаем, что есть нечто, о чем мы не знаем. Но есть ведь и неизвестные неизвестности — то, о чем мы не знаем, что мы не знаем. И с каждым годом мы узнаем немного больше этих неизвестных неизвестностей»[2].

Но несмотря на имеющиеся пробелы в картине бытия, создаваемой современной онтологией, она тем не менее служит основой сложившейся сегодня системы наук: естественных, социальных, гуманитарных.

Важнейший онтологический вывод о единстве всех структур бытия, его целостности обеспечивает развитие следующих ведущих тенденций в современной науке:

• усиление развития смежных наук, таких как биофизика, биохимия, генная инженерия, кибернетика и др.;

• повышение роли ряда комплексных наук, таких как синергетика, информатика, общая теория систем.

Именно на основе современных онтологических представлений строятся и новейшие системы классификации наук, выделяются ее основные блоки. Эти основные отряды современной науки в соответствии с онтологическими представлениями о трехчленной структуре бытия выглядят следующим образом:

• естественные науки, исследующие природное бытие, живую и неживую природу, абиотическое и биотическое бытие;

• социогуманитарные науки, или науки о духе, исследующие проблемы познания и формулирующие оценки естественного и социального мира;

• технические науки, объектом которых является взаимодействие социальных систем с естественными, абиотическими и биотическими.

Пространство, время, причинность, целесообразность.

Современные онтологические представления представляют мир многослойным, многоликим и разнонаправленным. В мире видится 4 слоя (снизу вверх): физически-материальный, органически живой, душевный, исторически-духовный. Каждый из слоев развивается по своим законам и принципам. При этом более высокий слой бытия целиком строится на более низком, но определяется им лишь частично.

Пространство – единого определения этого термина не существует. Пространство определяется математиками, физиками, художниками и т.д. Онтология считает, что пространство реально, не способно осуществлять какую-либо деятельность и в целом является ресурсом, применимым только к нашей Вселенной.

Время – закономерная координация сменяющих друг друга явлений. Онтология выделяет два разных класса времени: первый включает единственный объект – материальное, объективное, природное время со свойствами, определенными физическими законами; второй содержит множество различных нематериальных времен, свойства которых зависят от связанных с ними субъектов или сообществ (личное, психологическое, социальное, историческое, политическое и пр.). Общим онтологическим свойством всякого времени является способность обусловливать существование прошлого, настоящего и будущего и являть изменчивость, процессуальность, динамику, становление, развитие.

Причинность – связь между отдельными состояниями видов и форм материи в процессах её движения и развития. Возникновение любых объектов и систем и изменение их характеристик (свойств) во времени имеют свои основания, которые называются причинами, а вызываемые ими изменения — следствиями (иногда — действиями). Причинность есть внутренняя связь между тем, что уже есть, и тем, что им порождается, что ещё только становится. Существует общий принцип причинности, который гласит: «Будущее не влияет на прошлое».

Целесообразность – соответствие явления или процесса определённому (относительно завершенному) состоянию, модель которого представляется в качестве цели. Также целесообразность трактуют как целевую определенность или целенаправленность, когда лежащую в основе цель характеризуют как конечную причину. Понятие целесообразности связано с целеполаганием как существенным элементом человеческой деятельности, характеризующим как мыслительные процессы, так и предметную деятельность человека, прежде всего - процесс труда.

Контрольные вопросы и задания:

1. Что такое онтология? Взаимосвязь онтологии и науки

2. Содержание современной онтологии: бытие и его формы.

3. Что такое диалектика, каковы ее основные законы?

4. Проблемы современной онтологии. «Белые пятна» в современной научной картине мира.

5 Определите основные понятия в онтологии.

6. Оформите словарь, указав ведущие терминологические понятия.

Гносеология – учение о познании

Гносеология — (от греч. gnosis — знание и logos — учение) употребляется в двух основных значениях: 1) как учение о всеобщих механизмах и закономерностях познавательной деятельности как таковой; 2) как философская дисциплина, предметом исследования которой является одна форма познания — научное познание (в этом случае используется термин «эпистемология»).

Гносеология — раздел философии, в котором изучаются проблемы природы и возможностей познания, отношения знания к реальности, исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его достоверности и истинности.

| Основные разделы | Основные принципы |

| Тождество мышления и бытия (принцип познаваемости мира); диалектика процесса познания; общественная практика (основа познаваемости мира).

| Учение об отражении; учение о познании человеком объективного мира; учение о происхождении и развитии познания; учение о практике как основе познания; учение об истине и критериях ее достоверности; учение о методах и формах, в которых осуществляется познавательная деятельность человека, общества.

|

| Основные формы познания |

| Чувственное | Рациональное |

| Ощущение, восприятие, представление

| Понятие, суждение, умозаключение

|

Истина — — достоверное знание, существующее само по себе, вне зависимости от того, каким его представляет человек; соответствие знаний действительности; то, что подтверждено опытом; полезность полученного знания для практики.

| Концепции | Определение | Критерии |

| Классическая

| Истина есть соответствие мыслей и высказывании действительности

| Чувственный опыт и/или ясность и отчетливость

|

| Когерентная

| Истина есть согласованность знаний

| Согласованность с общей системой знаний

|

| Прагматическая

| Истина есть практически полезное знание

| Эффективность, практика

|

| Конвенциональная

| Истина есть соглашение

| Всеобщее согласие

|

| Свойства истины |

| Конкретность -зависимость истины от места, времени и других условий ее получения | Объективность- содержание наших знаний, которое не зависит от человека или человечества |

| Формы истины |

| Научная | Обыденная или житейская | Художественная | Нравственная |

| Виды истины |

| Объективная истина – такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества |

| Абсолютная истина | Относительная истина |

исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе; знания, которые никогда не могут быть опровергнуты. | неполное, неточное знание, соответствующее определенному уровню развития общества, который обусловливает способы получения знания; знания, зависящие от определенных условий, места и времени их получения. |

| Разница между абсолютной и относительной истинами (или абсолютным и относительным в объективной истине) в степени точности и полноты отражения действительности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с определенным местом, временем и обстоятельствами Ведущий критерий истины — практика, которая включает материальное производство, накопленный опыт, эксперимент, — дополняется требованиями логической согласованности и во многих случаях практической полезностью тех или иных знаний. |

3.Соотношение философии, религии и науки.

Существует несколько способов познания мира. Наряду с наукой – это искусство, философия, религия.

Как соотносятся между собой эти способы познания?

Наука создаёт мир знаний, состоящий только из экспериментально доказанных данных об этом мире, и выводов, полученных на основе законов логики.

Искусство посредством художественных образов отражает реальность, создаёт эстетические ценности, выражает отношение к реальному миру.

Религия, в отличие от науки, создаёт мир трансцедентного (выходящего за пределы познаваемого) знания, в котором человек общается с Богом.

Философия (любовь к мудрости, впервые – у Пифагора) формирует знания человека о бытии, о месте человека в мире и о его собственном внутреннем мире.

Философии принадлежит особое место в структуре общественного сознания. Она связана со всеми ее формами, но не сводится к их сумме и не может быть сама сведена к какой-либо из форм общественного сознания.

Важным является вопрос о соотношении философии и науки. Философию часто рассматривают как один из разновидностей научного знания. Но не следует отождествлять науку и философию. Последняя выступает как особая форма общественного сознания. Так, она тесно связана с научным знанием, как и с другими формами общественного сознания, но имеет свою специфику, особый предмет изучения, характерные способы подхода к нему.

Наука формирует так называемую картину мира, которая является холодным, сухим сводом данных о мире, взятый сам по себе, без человека как человека. Философия есть теоретически выраженным мировоззрением, в котором "картина мира" является лишь моментом, это - стержень мировоззрения, выражает отношение человека к миру.

Это не просто знание, а знание, "одетое" в ценностные формы. Философия исследует не мир как таковой, а смысл бытия человека в мире. Человек для нее не просто вещь среди вещей, а субъект, способный изменять мир и самого себя. Рассматривая отношения "человек - мир", философия стремится подняться к осознанию вопросов о цели и смысле жизни, о счастье и пути его достижения. Но решение этих вопросов обусловлено сложной системой общественного бытия и особенно тем, насколько коренные интересы социальных субъектов (индивидов, групп, классов) могут быть реализованы в существующей системе общественных отношений и насколько они совпадают или не совпадают с направлением действия законов общественного развития.

В этом плане философия, опираясь на научные знания и используя их, может быть по своей сути как научной, так и ненаучной.

При этом она не теряет своей специфики - формы общественного сознания.

Наука, в свою очередь, требует философского осознания действительности. Она также может опираться на материалистическое или идеалистическое решение основного вопроса философии, осуществляя новые открытия в познании действительности, наращивая новые достоверные знания о ней. При этом философия выступает как методологическая основа научного познания. Подробно об этом будет идти речь дальше.

Одним из способов духовно-практического освоения мира является религия. Религия стремится дать оценку человеческим отношениям и поведению в сложном и противоречивом взаимоотношении добра и зла. Она обращается к вере как к эффективной формы освоения разнообразной реальности. Но современные религии, как правило, не отрицают достижений наука, в частности теорий, связанных со строением материи, и, тем более, практического использования достижений естествознания.

Священнослужители всегда подчеркивают, что сферой науки, ее первоочередным делом является исследование только физического мира, только сферы посюсторонней. А потустороннее - сфера религии и, возможно, философии. Главным для современных религий является обеспокоенность тем, чтобы человечество, увлекшись земными проблемами, не забывали, что над ним существуют высшие, вечные инстанции, осуществляющие неусыпный контроль и их суд.

Религия главным предметом своего внимания делает соотношение посюстороннего и потустороннего миров. Сфера человеческого и сфера божественного, земное и небесное - сердцевина религиозных размышлений. Связь их - чрезвычайно сложный и противоречивый - религиозное сознание стремится показать как упорядоченный и понятный человеческому разуму, но лучшим и приоритетнее прямое интуитивное постижение этой связи.

Наука строит картину мира вокруг объектов, которые понимаются как независимые от человеческой субъективности, от воздействия наших желаний и особенностей восприятия. Наука хочет видеть и показать мир "таким, какой он есть", без, как уже отмечалось, человеческих украшений или, наоборот, навязанных ему негативов.

Главным в философских исследованиях является соотношение "человек - мир", которое рассматривается в онтологическом, теоретико-познавательном, ценностном, деятельном аспектах. Поэтому, как правило, философские взгляды на мир разнообразные и не похожи между собой. Для них характерен интеллектуализм и постоянный сомнение в собственных утверждениях, критичность, незаспокойствие и динамичность мысли. Этим философские представления о мире резко отличаются от религиозных взглядов и сближают философию с наукой.

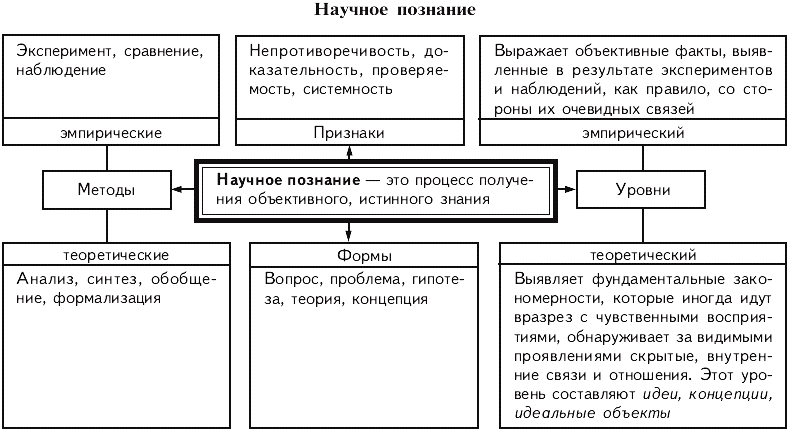

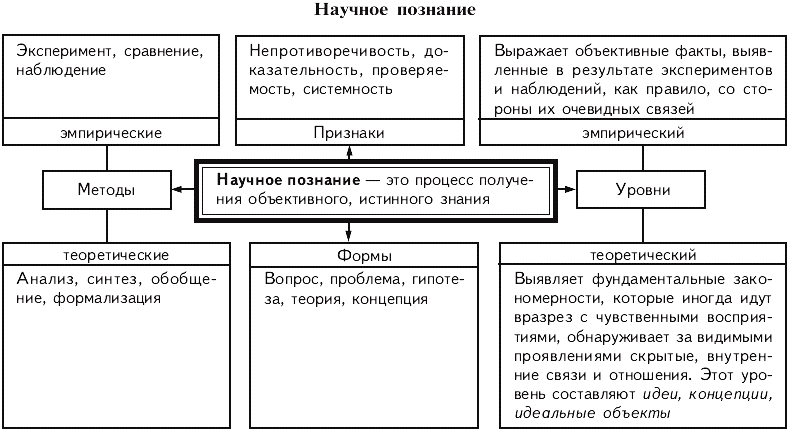

4 Научное познание. Методология научного познания.

| Виды познания |

| Научное | Объективность, точность, универсальность, систематизированность, доказательность |

| Ненаучное | Субъективность, неточность, опора на индивидуальный опыт, несистематизированность

|

| Виды ненаучного познания | Обыденное, мифологическое, религиозное, философское, игровое, художественное |

5 Проблема познаваемости мира

| Проблема познаваемости мира |

| Сенсуалисты-эмпирики | Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж.Локк Д.Юм | Только при помощи ощущений можно познавать мир Знание происходит из чувственного опыта

|

| Рационалисты | Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц | Источник всякого достоверного, необходимого и всеобщего знания — разум, интеллект достоверное знание может быть почерпнуто только из самого разума |

| Агностицизм | И. Кант Горгий

| Мир непознаваем: «Вещь в себе» «Ничего не существует; но даже если нечто существует, то оно непознаваемо; но даже если и познаваемо, то необъяснимо для другого». |

| Скептицизм | М.Монтень Д.Юм | Получать достоверные знания о мире нельзя Сомнение рассматривается в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины. Умеренный скептицизм ограничивается познанием фактов, проявляя сдержанность по отношению ко всем гипотезам и теориям. |

| Прагматизм | У.Джеймс Ч.Пирс | Считает любое знание, истину средством, инструментом разрешения проблематичной, практической ситуации. «То, во что для нас лучше верить, — истинно» |

| Материализм | Маркс | Мир познаваем; задача гносеологии- осмыслении и обобщении всего опыта человеческого познания, который носит исторический характер |

| Философы-конструктивисты | Фихте, Коген, Гуссерль | Познавать предметы — это мысленно конструировать их, исходя из определенных принципов или идеальных сущностей. Но в этом случае объективное познание вещей подменяется субъективным, зависящим от организации нашего сознания |

| Интуитивистская теория познания | А. Бергсон, Н. О. Лосский, С. Н. Франк | Рассматривает интуицию как единственно достоверное средство познания мира. Интуиция — это быстрое постижение истины, видение ее " очами разума" без обращения к доказательствам и опыту. |

| Религиозно-философская теория познания | Ф Аквинский А Августин | Считает источником знания, носителем истины Бога, в основном занимается богопознанием (через косвенные доказательства и "свидетельства" присутствия Бога в вещах) |

| Эпистемоло́гия философско-методологическая дисциплина, исследующая знание как таковое, его строение, структуру, функционирование и развитие.

|

Контрольные вопросы и задания:

1.Что такое гносеология? Определите основные разделы и принципы.

2.Назовите основные концепции истины в философии, указав ведущие критерии.

3. В чем заключается соотношение абсолютной и относительной истины?

4. Составите сравнительную таблицу, выделив сходные и отличительные черты философского, религиозного и научного познания.

5.Пользуясь интернет -ресурсом, заполните таблицу:

«Основные методы научного познания»

| Гипотеза |

|

| Теория |

|

| Анализ |

|

| Синтез |

|

| Аналогия |

|

| Описание |

|

| Дедукция как метод |

|

| Индукция как метод |

|

| Метод обобщения, моделирования, эксперимента Наблюдение и описание |

|

6. Выскажите свое мнение по поводу проблемы познаваемости мира. Какая точка зрения вам ближе?