СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Биология. Внеурочная проектная деятельность.

Просмотр содержимого документа

«Биология. Внеурочная проектная деятельность.»

Министерство образования науки Российской Федерации

МКОУ «Ларичихинская СОШ»

Исследовательская работа

тема: Использование проектной методики в процессе обучения биологии

Выполнила учитель биологии:

Шильникова Екатерина Сергеевна

Ларичиха 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……….………………………...………………………………………5

1. Изучить теорию. Как давно возник метод проектов? История становления и развития..............................................................................................................9

1.1 Становление и развитие школьного естественнонаучного образования в XVIII веке. Основные направления развития методики преподавания естествознания в XIX веке……………………………………………………………………………….10

1.2 Становление школьного естественно - исторического образования и методики преподавания естествознания в конце XVIII века………………………………………………………………………………..11

1.3 Реформирование системы народного образования во второй половине XVIII века………………………………………………………………………..12

1.4 Первый российский учебник естественной истории. Утилитарно-описательное направление в обучении естествознанию в школе…………....13

2. В чем суть метода проектов?................................……..…………...……….18

3. Провести теоретическое исследование по выбору метода при обучении биологии………………………………………………………………………….26

3.1 Лучшие практики естественнонаучного образования…………………….26

3.1.1 Международные и российские мониторинговые исследования качества естественнонаучного образования……………………………………………...26

3.1.2. Лучшие практики естественнонаучного образования школьников за рубежом…………………………………………………………………………..28

3.1.3. Лучшие практики отечественного естественнонаучного образования школьников……………………………………………………………………....36

3.2 Методика обучения биологии……………………………………………....53

3.2.1. Методика обучения биологии как наука и как учебный предмет..........54

3.2.2 Система биологического образования в современной средней школе. Биология как учебный предмет современной средней школы…………….....59

3.2.3. Факультативные и элективные курсы по биологии…………………...61

3.3 Принципы дидактики в методике обучения биологии…………………...64

3.3.1. Дидактические принципы обучения. Научность и воспитывающее обучение…….......................................................................................................64

3.3.2 Принципы доступности, систематичности и преемственности обучения……………………………………………………………………….…69

3.4 Воспитание учащихся в процессе обучения биологии………………..…..73

3.4.1 Формирование естественнонаучного мировоззрения…………………...75

4. Как получить от детей «проектное мышление» вместо «процесса получения информации»? Как применить этот метод в процессе обучения биологии?...............................................................................................................75

4.1 Метод шести шляп мышления Эдварда Де Боно…………………..……...75

4.2 Психологические основы проектной деятельности: внимание, память, мышление…...........................................................................................................82

Заключение……………………...………………………………………………117

Список литературы…………………..……………...…………………………122

Приложение 1.Титульный лист учебника В. Ф. Зуева «Начертание естественной истории…………………………………………………………126

Приложение 2. Схема «Педагогическая эффективность метода учебного проекта»…………………………………………………………………………127

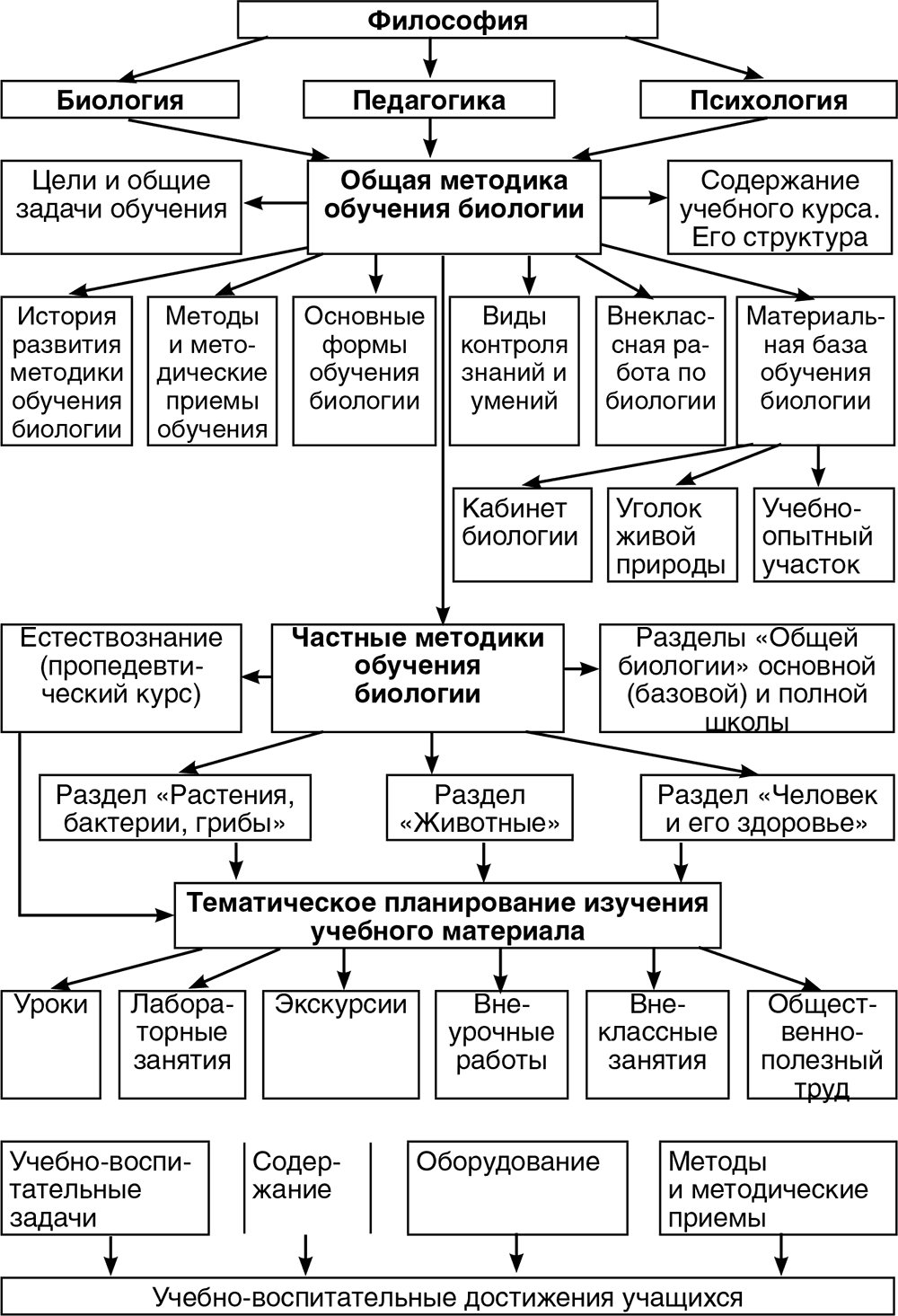

Приложение 3. Схема «Общая методика обучения биологии………………129

Приложение 4. Метод «Шести думающих шляп»…………………………...130

Приложение 5.«Образовательная технология развития критического мышления»………………………………………………………………………131

Приложение 6.Технология развития критического мышления - стадии и методические приёмы………………………………………………………….132

Приложение 7. Рис. 1. Механизм развития знаний учащихся в режиме технологии развития критического мышления……………………………….135

Приложение 8.Таблица 3 «Функции трёх стадий технологии развития критического мышления»……………………………………………………136

Введение

Актуальность исследуемой проблемы.

Современное образование диктует нам свои тенденции и требования. Специфика образования должна соответствовать времени. И если раньше в образовании использовалась модель «Делай как я» (Обязательный минимум), то есть воспроизведение подобного решения по образцу, то сейчас с приходом в систему образования ФГОС все изменилось. Во ФГОС мы ориентируемся на планируемые результаты, на решение практических и учебно-исследовательских задач (что само по себе подразумевает использование метода проектов). Ориентируемся на коррекцию учебного процесса и на запланированный итог. Что и приводит нас к новым образовательным результатам: самостоятельно определять цели своего обучения, планировать пути достижения цели, корректировать свои действия, оценивать правильность выполнения задачи, самоконтроль, самооценка, осознанный выбор, ответственность за принятие решений. Как перестроиться под новую систему, где педагог занимает лишь роль тьютора, наставника? Как получить от детей «проектное мышление» вместо «процесса получения информации»? Что же это такое - «метод проектов»? Как применить этот метод в процессе обучения биологии?

Если правильно организовать обучение биологии в школе, можно заинтересовать учеников и помочь им познать природу и окружающий нас мир. Одним из способов решения данной проблемы, по моему мнению, является изучение биологии с использованием проектно-исследовательского метода. Исследовательская деятельность обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам и способствует обогащению содержания обучения, придает ему логический и поисковый характер, а также решает проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности.

Объект - проектный метод, предмет - проектная методика в процессе обучения биологии. Цель – на основании теоретичсеких данных исследовать применение проектного метода при обучении биологии.

Задачи проекта:

1. Изучение теории. Как давно возник метод проектов? История становления и развития.

2. В чем суть метода проектов?

3. Методика обучения биологии. Провести теоретическое исследование по выбору метода при обучении биологии.

4. Как получить от детей «проектное мышление» вместо «процесса получения информации»? Как применить этот метод в процессе обучения биологии?

Целесообразно использовать в ходе исследования проблемы такие методы как: сопоставление и сравнение, анализ, синтез, систематизация, индуктивное обобщение, дедуктивное обобщение, определение понятий[1].

Сегодня особое значение должно придаваться биологическому образованию, поскольку оно может содействовать вхождению человека в мир природы и культуры, обеспечить преемственность культурных норм и общечеловеческих ценностей. Школьная биология - важное звено в общей системе образования. Как учебный предмет биология входит в образовательную область "Естествознание" и призвана обеспечить достижение целей обучения, направленных на: овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, учебными умениями; формирование на базе этих знаний и умений научной картины мира; формирование здорового образа жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека; формирование экологически грамотных людей, понимающих биологические закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины их видового разнообразия.

Понятие «биологическая грамотность» отражает понимание сущности жизни, системных закономерностей ее устройства на Земле. Освоение естественных наук вносит в формирование общей культуры человека очень важные составляющие: умение четко сформулировать проблему, различать доказательства и гипотезы, привлекать для доказательства своей точки зрения экспериментальный подход и системный анализ. Основные функции биологического образования – мировоззренческая, социальная, интеграционная, культурологическая. Важнейшей из функций биологического образования на сегодняшний день является культурологическая функция.

Культурологическую функцию биологического образования можно связать с ценностью самой науки биологии, поскольку она представляет собой совокупность материального и духовного достояния человечества, созданного в ходе научных поисков и изысканий. На современном этапе развития школьного образования проблема активизации познавательной деятельности учащихся приобретает особоважное значение в связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в людях образованных, способных быстро ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно и свободно от стереотипов.

Задача формирования самостоятельности учащихся как важнейшего элемента учебной деятельности, как одной из ведущих функций личности в современных условиях имеет большое значение при обучении биологии в общеобразовательной школе, что обусловлено спецификой самого предмета и требованиями современного общества. В качестве такой деятельности может быть рассмотрена самостоятельная учебно – исследовательская деятельность учащихся по биологии. В процессе внеклассных занятий учащиеся развивают интеллектуальные, мыслительные способности, вырабатывают настойчивость и трудолюбие, углубляют знания о растениях и животных, развивают интерес к окружающей природе, учатся применять полученные знания на практике, у них формируется естественно – научное мировоззрение. Школа действительно должна стать исследовательской лабораторией, в которую ученик приходит, чтобы делать открытия, с той только разницей, что это открытия не для человечества, а для данного человека. Он сможет сам для себя выработать результаты достижений человеческой мысли, а не усваивать их в готовом виде, отучаясь мыслить, думать, сопоставлять. Вся эта интеллектуальная и практическая деятельность школьников может быть реализован при организации исследовательской деятельности в процессе обучения. При этом ученик обучается путям творческого исследовательского поиска, столь необходимого в настоящее время не только в области биологической науки.

Исследовательская деятельность учащихся содержит некоторые элементы научного исследования (выделение проблемы, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы), но в силу своей специфики не сводится к последней. Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся понимается, деятельность, для которой характерны: Внутренняя мотивация, Специальные структурные компоненты (этапы): выделение проблемы, Организация и анализ данных, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, Формулирование выводов, Недетерминированность (неполная детерминированность) действий, Высокая степень самостоятельности учащихся при осуществлении отдельных ее этапов или всей деятельности в целом, Получение объективно или субъективно нового результата, обогащающего систему знаний учащегося. Функции учителя находятся в тесной связи с функциями учащихся. Учитель по существу программирует учение школьников и, кроме того, организует, наблюдает и анализирует самостоятельную работу учащихся. Ведущая роль учителя при выполнении учащимися самостоятельной учебно-исследовательской работы не только сохраняется, но и расширяется, усложняется[2].

Теоретическая часть

1.Изучение теории. Как давно возник метод проектов? Методика обучения биологии. История становления и развития.

Тамань, и выполняющей как транспортные, так и иные функции, появилась давно. Так, в 1899 году в Петербурге была издана научная работа под названием «Проект поднятия уровня Азовского моря запрудою Керченского пролива. Составленное Владимиром Дмитриевичем Менделеевым, посмертное издание, с приложением 2 карт и 5 разрезов». Автор труда - сын великого химика Д.И. Менделеева. Практический проект строительства моста был разработан в России Идея строительства конструкции, связывающей два близлежащих полуострова, Керчь и в начале XX века по заданию императора Николая II, однако так и не был реализован из-за начала первой Мировой Войны[3].

В средине первого десятилетия ХХI века идею опять возродили. Тогдашняя Республиканская партия Украины, которую в Украине возглавлял Юрий Бойко, а в Крыму – Александр Гресс, 4 августа 2005 года провела целый агитационный выезд в Керчь, во время которого представила строительство Керченского моста, как составную часть своей предвыборной программы. Тем не менее, проект опять не сдвинулся с места[4].

С 16 мая открылось автомобильное движение через новый мост в Крым через Керченский пролив. О нем мечтали еще полтора века назад, но победить стихию удалось лишь в 2018-м. Протяженность моста 19 км, и он один из крупнейших в Европе.

Мост открылся и первыми по нему проехали сами строители на грузовиках. За рулем КамАЗа во главе колонны был российский президент Владимир Путин. Он назвал это событие историческим: «Историческим, потому что в разные исторические эпохи, в том числе при царе-батюшке, люди мечтали построить этот мост».

Фактически сооружение состоит из двух параллельно расположенных трасс: четырехполосной автомобильной и железнодорожной. Общая протяженность — 19 км, хотя непосредственно над акваторией проходит 6 км[5].

Сто двадцать лет на службе стране: проект П.А. Столыпина

Обратимся к проекту, который уже более 120 лет служит нашей стране -Транссибирской железнодорожной магистрали. Ее строительство было закончено в очень не простое для России время, – после поражения в войне с Японией. В сентябре 1905 года был подписан крайне не выгодный Портемутский мир: Россия уступила Японии Южную Маньчжурию, Южный Сахалин, Ляодунский полуостров, с военно-морскими базами Порт-Артур и Дальний. Контроль над Китайско-Восточной железной дорогой перешел от России к Японии и для связи с русским Дальним Востоком остался лишь сезонный водный путь по Амуру. Еще до принятия окончательного решения в 1906 году возобновили изыскания к северу от Амура, чтобы трасса будущей дороги находилась не ближе 15 и не далее 120 верст от реки, т.е. от границы….. [3]

Становление и развитие школьного естественнонаучного образования в XVIII веке.Основные направления развития методики преподавания естествознания в XIX веке

Изучение истории методики преподавания естествознания связано с именем известного методиста-биолога, историка науки Б. Е. Райкова, труды которого, определили основные направления и этапы развития школьного естественнонаучного образования. Знание этапов становления и развития методики преподавания естествознания (а в его составе и биологии), сложности и неоднозначности процесса развития биологического образования в нашей стране помогут понять, учесть и избежать ошибок прошлого и использовать богатейший методический опыт предыдущих поколений методистов-биологов в практической деятельности специалистов в области биологического образования школьников.

1.2 Становление школьного естественно - исторического образования и методики преподавания естествознания в конце XVIII века

Каковы условия и причины возникновения методики преподавания естествознания?

Состояние естественнонаучного образования школьников в доекатерининскую эпоху.

Светское образование молодежи в России ввел Петр I в первой половине XVIII века. Сначала были созданы профессиональные учебные заведения, целенаправленно готовившие необходимых стране специалистов. В 1701 году по указу царя в Москве была открыта школа математических и навигацких наук. В указе Петра I от 1710 года было сказано: ≪Школа оная не только потребна к единому мореходству и инженерству, но и артиллерии и гражданству…≫. В 1707 году в России начала работать хирургическая школа.

С 1721 года по инициативе В. П. Татищева стали открываться школы грамоты при уральских заводах, где обучали грамоте, чтению, письму, арифметике, геометрии, черчению и рисованию, Закону Божьему и ≪гражданству≫. Целью этих горнозаводских школ была подготовка грамотного мастера и квалифицированного рабочего.

В целом система общеобразовательных школ на государственном уровне почти до конца XVIII века в России отсутствовала, поэтому образование детей носило хаотичный и бессистемный характер. Кроме того, образовательное значение естественных наук в обществе не имело признания, а потому природные объекты и явления в школе фактически не изучались. Только в редких случаях естественная история была включена в программы средних учебных заведений. Например, в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, основанном в 1732 году, кроме обязательных предметов (Закона Божьего, арифметики и военных упражнений), было возможным изучение ряда дополнительных курсов по выбору, в том числе и ≪натуральной истории≫.

Реформирование системы народного образования во второй половине XVIII века

Создание системы российского народного образования началось в период правления императрицы Екатерины II. В 1782 году была учреждена специальная комиссия для проведения школьной реформы. Для реализации этой цели в Россию был приглашен Федор Иванович Янкович де Мириево (1741—1814), который был автором передовых для того времени школьных учебников и директором народных училищ одной из славянских провинций Австрии.

Ф. И. Янкович де Мириево окончил Венский университет, был образованным человеком с богатым опытом педагогической и управленческой деятельности, с энтузиазмом инициировал работу в разных направлениях по созданию российской системы народного образования. Он организовал подготовку первых учителей для народных училищ из рядов воспитанников духовной семинарии. Для этого в 1783 году была создана учительская семинария при главном народном училище в Санкт-Петербурге. Янкович де Мириево составил и перевел на русский язык несколько школьных учебников и пособий по разным предметам. Важным событием того времени было создание первого методического руководства для учителей народных училищ, в котором представлены основы дидактики и методики для организации учебного процесса в школе. Всего им было создано около 30 учебников и пособий, а также подготовлены географические карты, глобусы, атласы и стенные таблицы.

Важной заслугой Ф. И. Янковича стало участие в разработке ≪Устава народных училищ в Российской империи≫, утвержденного 5 августа 1786 года. Согласно этому ≪Уставу≫ все школы делились на две группы: малые и главные народные училища. Такие школы стали массово открываться в разных регионах страны. Если в 1782 году насчитывалось около 10 школ, то к концу 1786 года было уже 165 народных училищ в 25 российских губерниях, а к началу XX века —315.

Уставом народных училищ был четко определен перечень предметов, которым следовало обучать детей. В малых народных училищах обучение длилось два года и основными школьными дисциплинами были чтение, письмо, счет и закон божий. Главные училища были рассчитаны на пятилетнее обучение. Кроме вышеуказанных предметов, там изучались латинский язык, география, история, механика, геометрия, физика и естественная история (именно так назывался в то время школьный предмет), которая изучалась в четвертом классе в объеме 5 уроков в неделю. С этого момента естествознание становится официально узаконенным обязательным предметом общего образования.

Первый российский учебник естественной истории.

Утилитарно-описательное направление в обучении естествознанию в школе

Для обеспечения процесса обучения в школе были подготовлены новые учебники (многие по иностранным оригиналам). Однако для таких предметов, как русская грамматика, история и география, требовалось содержание, обусловленное социально-историческими, национально-культурными, этническими и географическими особенностями России. Именно поэтому для создания учебных книг были привлечены российские авторы. К этой категории школьных предметов была отнесена и естественная история.

Для написания учебника был приглашен молодой ученый, талантливый естествоиспытатель и путешественник Василий Федорович Зуев (1754—1794). В. Ф. Зуев принадлежал к образованнейшим людям той эпохи. Он окончил университет, длительное время стажировался в Лейденском и Страсбургском университетах, увлеченно занимался зоологическими исследованиями, которые увенчались защитой диссертации по проблеме метаморфоза насекомых. После этого В. Ф. Зуев вместе со знаменитым ученым П.-С. Палласом много путешествовал по разным регионам России, изучая природу и обычаи народов, населяющих эти регионы. Таким образом, подготовка учебника была поручена ученому с глубокими знаниями и разносторонними научными интересами. Книга вышла в 1786 году под названием ≪Начертание естественной истории, изданное для народных училищ Российской империи по Высочайшему велению царствующей Императрицы Екатерины II≫ без указания автора. Спустя много лет архивные исследования Б. Е. Райкова открыли имя автора первого российского учебника естествознания.

Книга состояла из двух частей и включала три раздела:

1. Ископаемое царство.

2. Прозябаемое царство.

3. Животное царство.

В первой части учебника давалось описание неорганической природы: земель, камней и окаменелостей, солей и горючих веществ. В начале ботанического раздела (растения в то время называли ≪прозябениями≫, так как считалось, что они замерзают и погибают зимой) приводились сведения о строении и жизни растений в виде кратких очерков. Затем описывались отдельные растения из разных групп. В основе разделения растений на группы лежала не систематика К. Линнея, а принцип их значимости для человека. Так, в учебник были помещены следующие группы:

1. ≪Деревья и кустарники≫.

2. ≪Цветки≫ (дикорастущие и культурные цветковые растения).

3. ≪Огородная зелень≫ (овощные культуры).

4. ≪Нивянная зелень≫ (культурные злаки).

5. ≪Луговая зелень≫ (луговые растения)[Приложение 1].

В конце раздела кратко описывались мхи, папоротники, лишайники и грибы. В зоологической части также была представлена не искусственная система животного мира, а описание отдельных животных. Всего в учебнике было описано более 300 видов растений и животных. Следует отметить необыкновенную для учебной литературы живость и яркость изложения материала, точность формулировок, отсутствие излишней многословности.

При описании растений и животных, прежде всего, обращалось внимание на внешние особенности строения организмов и их практическое значение в жизни человека. Основной мыслью, пронизывающей весь труд В. Ф. Зуева, является идея полезности организмов для человека. Это было весьма актуально, исходя из состояния естественных наук в то время, так как трудно было изучать природу в школе без утилитарного акцента на ее значимость.

В начале учебника, раскрывая значение естественнонаучных знаний, автор указывал: ≪Нет почти человека, которому Естественной истории не знать каким-либо случаем позволено было… Пища и питие, одеяние и прикрытие, нужды естественные, по разным света полосам различныя, однако всегда первыя, уже довольно доказывают, сколько влияние Мира о познании веществ натуральных с самаго нашего начала на нас невидимо действует. — Каким же образом познавать, приобщать, употреблять сии вещества, Книга сия, Начертание Естественной истории, изданная к употреблению в Народных училищах, заключающая в себе самонужнейшее, и при том по большей части Российское, есть цель для чего она сделана≫. Из этого следует, что автор применил утилитарно-описательный подход к отбору учебного материала, когда изучаются преимущественно морфологические и прикладные(утилитарные) аспекты объектов живой природы.

Кроме того, первостепенное значение уделялось объектам флоры и фауны Российской Империи, таким образом, в учебнике впервые был реализован и краеведческий подход к отбору содержания. Важно отметить, что описывая растения и животных, автор обращал внимание и на среду обитания, и на биологические особенности организмов, то есть в учебник были включены элементарные экологические знания.

В начале учебника автор дает методические указания для учителей, в которых раскрывает образовательное значение школьной естественной истории, рекомендует оптимальные методы обучения, обосновывает значение применения натуральной и изобразительной наглядности и оборудования кабинета естествознания в целом: ≪…Учитель заставляет, во-первых, того либо другого ученика читать попараграфно; прочетши один параграф, толкует оный, и растолковав, спрашивает того либо другого ученика, как они читанное и толкованное понимают. Если большая часть учеников отвечает хорошо, то заставляют читать далее, как выше сказано; в противном случае толкует прежний параграф снова. При толковании параграфа, или лучше сказать при рассуждении о какой-либо вещи, учитель показывает оную в самой натуре, или, по крайней мере, на картине, почему при каждом Народном училище в сем классе должно стараться иметь вещей собрание, которыя в натуре, которыя в рисунках…≫.

Для организации работы учителей с учебником естественной истории В. Ф. Зуев составил атлас стенных таблиц с изображением животных, гравированных на медных пластинах.

В атлас входило 15 таблиц, из них шесть таблиц посвящены млекопитающим, четыре таблицы — птицам, одна — пресмыкающимся, на двух таблицах были изображены рыбы и еще на двух — насекомые. Эти таблицы имели качественное полиграфическое исполнение, печатались за государственный счет и применялись в школах России более 30 лет.

Учебник не содержит элементов мифологии, характерной для учебной литературы той эпохи. Заслугой автора является также отсутствие излишнего богопочитания и телеологии. Учебник В. Ф. Зуева был хорошо принят педагогической общественностью и школьниками. Он не раз переиздавалась и использовался в школах более двадцати пяти лет (последнее издание состоялось в 1814 году).

Значима роль В. Ф. Зуева и в подготовке педагогических кадров для народных училищ в учительской семинарии, где он был профессором натуральной истории и заведовал подготовкой будущих учителей в области естествознания. На базе учительской семинарии и главного народного училища в Петербурге Зуев организовал выпуск ежемесячного научнолитературного журнала ≪Растущий виноград≫, издававшегося в период с 1785 по 1787 год. На страницах журнала помещались научно-популярные и методические статьи, поэтические произведения, послания на педагогические темы, в создании которых принимали участия учителя и семинаристы.

Учитывая значение первого российского учебника по естественной истории В. Ф. Зуева и его педагогическую деятельность, можно справедливо считать его основоположником отечественной методики преподавания естествознания, первым методистом-естественником, а данный период обозначить ≪зуевским≫ или, как было указано выше, утилитарно-описательным[6].

2. В чем суть метода проектов?

Термин «проект»(в переводе с латинского «projectus») означает «брошенный вперед», а в словарях определяется как «план, замысел, прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности».

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность. Она в гораздо меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Ном мерилом успешности проекта является его продукт.

Внутри проекта вовсе не обязательно все действия будут совершаться последовательно. Как правило, во время реализации проекта параллельно идет несколько процессов, которые необходимо координировать. При этом обычно есть и «направление главного удара», а вся совокупность предпринимаемых усилий делится на стержневые и периферийные. Непредвиденные, несогласованные перераспределения между этими процессами легко приводят к разрушения проектного замысла. Именно это происходит в спонтанном детском проектировании, когда отдельное действие становится главным и деформирует весь процесс. Важнейшей особенностью проекта является анализ конкретной ситуации, относительно которой он замысливается и реализуется. Ситуационная включенность – сущностная характеристика проекта. Проект в своем родовом виде всегда предполагает получение такого результата, который влияет на ситуацию, относительно которой возник замысел. Замысел, а затем эскиз возникают как способ влияния на ситуацию, как форма понимания этой ситуации. Под ситуацией же в проекте понимается вся сумма характеристик практики. А поскольку вся сумма характеристик никогда не известна, необходим такой анализ, при котором выделяются наиболее существенные характеристики. Если суть ситуации удалось схватить в анализе, проектирование будет успешным, если же какие-то важные стороны упущены, полученный в результате продукт не будет соответствовать поставленной цели. Эта особенность проекта делает его весьма чувствительным к моделированию ситуации. Чтобы воздействовать на ситуацию, на реальные жизненные обстоятельства, необходимо их себе представить. А представление никогда не может быть абсолютно полным.

Следовательно, что-то в ситуации мы считаем главным, что-то второстепенным. Мы составляем картинку ситуации. Насколько точно эта картинка отражает суть, настолько успешно будет сформирована цель, разработана система действий и т.д. Вот составление этой картинки и есть моделирование. Чтобы смоделировать ситуацию, надо знать ее максимально полно. Это информационный аспект моделирования[7].

Проект (англ. project от лат. projectus — брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд) — временно́е предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результатах[8].

В России идеи проектного обучения появились практически параллельно с разработками американских педагогов. Так, в 1905 году русским педагогом С.Т. Шацким была организована группа сотрудников, которые функционально использовали проектные методы в педагогической деятельности.

При советской власти идеи проектного обучения получили широкое распространение, метод проектов был признан адекватным целям построения социализма и был объявлен «единственным средством преобразования школы учебы в школу жизни и труда». Однако универсализация данного метода и отказ от систематического изучения учебных предметов привели к снижению уровня знаний у учащихся, метод проектов был признан неэффективным и исключен из школьной практики.

Сегодня происходит новое возрождение метода проектов, которое связывают с развитием технологий компьютерной телекоммуникации, проектная деятельность начинает занимать важное место не только в системе общего, но и высшего образования, позволяя студенту приобретать навыки, которые не достигаются при традиционных методах обучения. Многие ведущие педагоги считают метод проектов одним из наиболее эффективных методов развития когнитивных и творческих способностей студентов, формирования профессиональной компетентности. По мнению Е.С. Полат, проектная деятельность студентов – это «рассмотрение на новом витке педагогических, социальных и культурных достижений давно забытых старых педагогических истин, использовавшихся ранее в других условиях и в иной интерпретации».

В современной системе высшего образования метод проектов применяется как компонент системы обучения и представляет собой такую организацию самостоятельной деятельности студентов, которая направлена на решение какой-либо проблемы, на достижение определенного результата. Проектная деятельность студентов ориентирована на раскрытие личности обучаемого, развитие интереса к учебной деятельности, развитие интеллектуальных, творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-либо проблемы.

По мнению многих исследователей, в том числе Н.Ю. Пахомовой, метод проектов является личностно-ориентированной технологией, позволяющей организовать самостоятельную деятельность учащихся, направленную на решение задач учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, поисково-исследовательские, коммуникативные методики.

Анализируя педагогическую литературу, всевозможные подходы к понятию метода проектов, можно сделать вывод, что организация проектной деятельности студентов направлена на формирование навыков самостоятельно приобретать знания, формирование профессиональных компетенций и задачами проектной деятельности студентов являются:

- систематизация, закрепление, углубление полученных теоретических знаний и умений студентов;

- закрепление и развитие полученных практических умений;

- развитие познавательных, творческих способностей студентов;

-формирование креативного мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию.

Исходя из поставленных задач, в учебном процессе используются различные виды проектов, выбор которых должен быть адекватен содержанию изучаемых учебных дисциплин, уровню подготовленности студентов. Е.С. Полат отмечает, что организация проектной деятельности напрямую зависит от типа проекта и выделяет следующие типологические признаки проектов:

Доминирующая в проекте деятельность;исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр. Предметно-содержательная область; монопроект(в рамках одной области знания; выделяют следующие типы: литературно-творческие, естественно-научные, экологические, языковые (лингвистические), культуроведческие, спортивные, географические, исторические, музыкальные); межпредметный проект (включает несколько дисциплин).

Характер координации проекта: непосредственный(жесткий, гибкий), скрытый(неявный, имитирующий участника проекта). Характер контактов: внутренние или региональные (среди участников одного учебного заведения, региона, страны, разных стран мира) и международные (участники проекта являются представителями разных стран).

Количество участников проекта: личностные (между двумя партнерами), парные (между парами участников), групповые (между группами участников). Продолжительность выполнения проекта: краткосрочные – предполагают решение небольшой проблемы, средней продолжительности (от недели до месяца), долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).

С учетом выделенных типологических признаков Е.С. Полат определяет следующие основные виды проектов:

Исследовательские проекты, представляющие собой научно-исследовательскую работу, с определением понятийного аппарата

Информационные проекты, направленные на сбор, анализ и обобщение информации, необходимой для определения каких либо выводов, результатов.

Творческие проекты, направленные на развитие творческих способностей учащихся.

Телекоммуникационные (информационные) проекты, представляющие собой совместную учебно-познавательную, творческую деятельность обучаемых на базе компьютерной коммуникации.

Прикладные проекты – характеризуются четко обозначенным с самого начала результатом деятельности участников, который ориентирован на их социальные интересы; имеют четкую структуру, сценарий, распределенные роли.

По мнению Е.С. Полат, метод проектов является способом развивающего обучения, в основе которого лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве.

Исследования в области психологии Д.С. Брунера, JI.C. Выготского, C.JI. и др. показывают эффективность влияния проектной деятельности на активизацию и формирование когнитивной деятельности. Метод проектов в силу своей дидактической сущности позволяет решать задачи формирования и развития логического, алгоритмического, критического и творческого мышления учащихся.

Кроме того, проектная деятельность, как считает Н.Ю. Пахомова, формирует такие важные личностные качества, как коммуникабельность, толерантность, сотрудничество, необходимые в последующей профессиональной работе[9].

Цель исследования — это такое представление о результатах изучения объекта, которое отражает механизмы и способы решения исследуемой проблемы. Ожидаемые результаты могут быть теоретическими (подход, идея, гипотеза, тенденции, классификации, теории и др.) и практическими (программа, сценарий, технические средства, книга и др.). Формулировка цели отражает направленность исследования. Движение цели к результату планируется по этапам и описывается в задачах исследования.

Задачи — это промежуточные цели, которые необходимо достичь исследователю для реализации общей цели. Другими словами, задача — это данная в определенных конкретных условиях цель деятельности. Достижение цели требует решения серии взаимосвязанных задач. Рекомендуется выдвижение четырех групп исследовательских задач: 1) диагностические ( изучение и анализ ситуации, истории вопроса, отечественного и зарубежного опыта решения проблемы, диагностика уровней развития исследуемого объекта); 2) теоретико-моделирующие (теоретический анализ и синтез проблемы, мысленное моделирование, прогнозирование, выделение критериев и показателей оценки успешности преобразований и др.); 3) опыт но-экспериментальные (конструирование и реализация опытно-преобразующей и экспериментальной части исследования); 4) прикладные (определение условий и способов практической реализации результатов исследования).

Цели, задачи и гипотезы исследования Экспериментально проверить Задачи исследования формулируются после определения цели и гипотезы исследования. Гипотеза — это метод развития научного знания, включающий выдвижение предположения, истинность которого не определена, и последующую проверку данного предположения. Любая гипотеза должна быть проверяема в специально созданных для этого условиях. Гипотеза, подчеркивает И. Я. Лернер, предполагает «обязательную попытку доказательства, продумывания его хода. Педагогическое проектирование учебно-исследовательской деятельности обучающихся выки точного и безупречного доказательства, дисциплинирует мысль и формирует логичную стройность мышления».

Различают рабочую и научную гипотезу. Рабочая гипотеза — это временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала. Научная гипотеза — это предположение, когда накоплен значительный фактический материал и появляется возможность выдвинуть «проект» решения, которое может быть развито в научную теорию и воплощено в методики и технологии. В учебно-исследовательской деятельности важной особенностью гипотезы, которую выдвигают обучающиеся, является то, что она опирается на известные уже знания. В основной школе преобладают генетические гипотезы, связанные с выяснением причины явления, и гипотезы, направленные на установление факта[10].

Педагогическая эффективность метода учебного проекта может быть представлена схемой[Приложение 2].

Научной основой опыта является концепция развития познавательного интереса к изучению предмета истории и биологии через исследовательскую деятельность учащихся. Основные положения исследовательской деятельности рассмотрены в трудах А.В. Леонтовича, где рассмотрены вопросы организации исследовательской деятельности учащихся, используя основные этапы исследований: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.

Опираясь на труды Т.А. Файн о поэтапных действиях по формированию исследовательской культуры школьников, считаем, что развитие исследовательских умений и навыков способствуют формированию мыслительных умений и навыков, которые помогают обучающимся выстраивать логические цепочки своих суждений.

Для успешного формирования исследовательских умений и навыков применяется метод проектов. Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов образования, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельности в познавательной деятельности при изучении биологии и это актуальность. Новизна темы состоит в создании системы условий, ориентированных на формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности и развитии у них на этой основе познавательных интересов[11].

Практическая часть

3. Провести теоретическое исследование по выбору метода при обучении биологии.

3.1 Лучшие практики естественнонаучного образования.

3.1.1 Международные и российские мониторинговые исследования качества естественнонаучного образования

Качество школьного естественнонаучного образования в современных условиях становится ареной конкурентной борьбы между странами, является важнейшим фактором экономического развития. Естествознание, как математика и чтение, отнесено международными экспертами к стратегическим областям знания, уровень подготовки по которым определяет конкурентоспособность страны. Конкурентоспособность и эффективность системы образования стран определяются по числу учащихся, демонстрирующих самые высокие и самые низкие образовательные достижения по основным предметам, к которым относят математику и естествознание. Овладение основами естественнонаучных наук (физикой, биологией, химией, экологией) имеет решающее значение для личной карьеры человека.

Проблема качества естественнонаучного образования школьников в последние десятилетия изучается с помощью крупномасштабных исследований по двум направлениям: в ходе выборочных мониторинговых исследований качества образования федерального и регионального уровней,

в ходе проведения в России международных сравнительных исследований качества образования.

Организация и проведение сравнительных исследований в России осуществляются при участии министерств образования республик, управлений или департаментов образования отобранных регионов страны, педагогических вузов, институтов повышения квалификации работников образования и других учреждений.

Сравнительные международные исследования позволяют оценить состояние системы образования в общероссийском и международном контексте, не умозрительно на основе изучения различных источников литературы, не на основе сравнения результатов престижных международных олимпиад для избранных, а по результатам исследований, проводимых на представительных выборках учащихся различных стран с использованием одного и того же инструментария. Эти исследования позволяют выявить сильные и слабые стороны российского образования и наметить пути более эффективного достижения поставленных целей.

Сравнительные исследования, как правило, включают две стадии. Первая стадия включает выявление тенденций развития образования в мире на основе анализа состояния образования в странах-участницах; анализа программ и учебников, научно-методической литературы. Вторая стадия исследований посвящена сравнительной оценке уровня общеобразовательной подготовки школьников в странах-участницах и выявление факторов, влияющих на результаты обучения. Тестирование проводится на представительных выборках учащихся стран.

Международный инструментарий, разработанный специалистами стран-участниц, экспериментально проверяется и адаптируется к условиям каждой страны.

Результативность международных мониторинговых исследований увеличивается, если они дополняются всероссийскими обследованиями, проводимыми в соответствии с целями российского образования на выборках формируемых для международных исследований. Среди исследований IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements) заслуживает особого внимания TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study), которое является первым мониторинговым исследованием в области общего образования и позволяет проследить тенденции развития естественнонаучного общего образования с 1995 года.

С 2000 года Россия участвует в Международной программе оценки образовательных достижений учащихся OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) PISA (Programme for International Studentб Assessment). Во всех международных исследованиях изучаются особенности содержания общего образования в странах-участницах, особенности учебного процесса, а также факторы, связанные с характеристиками образовательных учреждений, учителей, учащихся и их семей.

Принимая решение об участии в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) в области функциональной грамотности пятнадцатилетних учащихся, специалисты Российской академии образования и Министерства образования РФ руководствовались следующими соображениями: пониманием важности исследования для определения ориентиров развития российской школы; осознанием значимости проблемы функциональной грамотности учащихся, предполагающей их готовность к использованию полученных знаний и умений в реальной жизненной практике.

3.1.2. Лучшие практики естественнонаучного образования школьников за рубежом

Критерии лучших образовательных практик. Важными признаками и критериями лучшей образовательной практики являются ее соответствие тенденциям общественного развития и социальному заказу, высокая результативность и эффективность образовательного процесса.

Показателем эффективности лучшей образовательной практики следует считать оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей для достижения устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и развития. Нельзя считать лучшей практикой, когда высокий уровень знаний достигается за счёт перегрузки детей дополнительными занятиями, большим объёмом трудоёмких заданий и т.д.

К показателям лучшей образовательной практики относят: стабильность высоких результатов учебно-воспитательного процесса, достижение положительных результатов на протяжении достаточно длительного времени; наличие элементов новизны, актуальность и перспективность, репрезентативность (достаточная проверка опыта по времени); соответствие современным достижениям педагогики и методики, научная обоснованность.

Как отмечают М. Барбер и М. Муршед, исследующие качество школьного образования, высокоэффективные школьные системы, разительно отличаясь друг от друга по структуре и содержанию обучения, сосредоточивали внимание на повышении качества работы учителя, поскольку именно этот фактор оказывает прямое влияние на образовательный уровень учеников. В своем стремлении повысить качество преподавания эти передовые школьные системы твердо придерживались трех принципов: привлекать в преподаватели подходящих людей (качество системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей); превращать этих людей в эффективных педагогов (единственный способ улучшить результаты учащихся состоит в том, чтобы улучшить качество преподавания); создавать систему и обеспечивать адресную поддержку таким образом, чтобы каждый ребенок мог иметь доступ к высококвалифицированному преподаванию (единственный способ достичь высочайшего уровня результативности системы — поднять уровень каждого ученика).

Лидирующие страны по естественнонаучной грамотности учащихся, по данным результатов международных исследований PISA (1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012) и TIMSS (1995, 1999, 2003, 2007, 2011) - Шанхай, Гонконг, Сингапур, Япония, Южная Корея и Финляндия. Учащиеся лидирующих стран выполняют на высоком уровне задания на применение знаний в практических и жизненных ситуациях; задания, содержание которых представлено в необычной и нестандартной форме; задания, в которых требуется провести анализ данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия проведения тех или иных изменений в окружающей среде.

В лидирующих странах учащихся, достигших высшего (6-го) уровня естественнонаучной грамотности от 2% до 5% (в России таких школьников всего 0,4%). В соответствии с уровнями естественнонаучной грамотности учащиеся, достигшие 6 уровня, могут: определять, объяснять и применять естественнонаучные знания и знания о науке в различных сложных жизненных ситуациях; связывать информацию и объяснения из различных источников и использовать их для обоснования различных решений; демонстрировать высокий уровень сформированности интеллектуальных умений (например, доказывать и обосновывать); демонстрировать готовность использовать свои знания для обоснования решений, принимаемых в незнакомых научных и технических ситуациях; использовать свои знания для аргументации рекомендаций или решений, принятых в контексте личных, социально-экономических и глобальных ситуаций.

В Корее, Шанхае и Гонконге наблюдается наименьший разрыв между учащимися с самыми высокими и самыми низкими результатами естественнонаучной грамотности.

В лидирующих странах или территориях, например, Шанхай (Китай), Финляндия, Гонконг (Китай) более 45 % учащихся продемонстрировали потенциальные возможности продолжения естественнонаучного образования (в среднем по странам ОЭСР эта группа составляет 29%, по России – 25%)

На основе опроса директоров школ лидирующих по естественнонаучному образованию стран получены данные о реальном числе часов в учебном процессе в 8 классе в области естествознания:Сингапур – 119 ч. (14%), Корея – 117 ч. (11%), Тайвань – 123 ч. (9%), Венгрия – 260ч. (28%), Бельгия - 192 ч (20%) (для сравнения: в России - 221ч - 26%). Интересным представляется этот факт, т.к. ни в одном международном исследовании не выявлена явная зависимость по всем странам между учебными достижениями по естествознанию и временем на изучение этих предметов. Конечно, здравый смысл подсказывают, что чем больше времени отводится на изучение конкретного предмета, тем лучше должны быть результаты. Однако данное время может использоваться с разной степенью эффективности.

Не выявлена явная зависимость между качеством естественнонаучного образования школьников и интеграцией естественнонаучных предметов в рамках одного интегрированного курса.

Как показал анализ структуры и содержания образования в школах 39 стран, проводимый в рамках исследования TIMSS в 1995 г., чуть больше половины стран – 54% (21 страна) в основной школе имели интегрированный курс естествознания. Эти страны имеют различный уровень естественнонаучного образования в основной школе. К ним относятся европейские страны (Австрия, Англия, Испания, Норвегия, Швейцария и др.), США, Канада и страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона (Австралия, Гонконг, Корея, Сингапур, Новая Зеландия, Япония и др.). В 18 странах (46%), среди которых только европейские страны, в основной школе изучаются отдельные предметы естественнонаучного цикла. В эту группу входят Латвия, Литва, Россия, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Бельгия, Германия, Франция, Швеция и др. По результатам исследования нельзя сделать вывод о преимуществах в уровне или качестве естественнонаучного образования, которое получают дети, изучавшие интегрированный курс естествознания или отдельные естественнонаучные предметы. В лучшей десятке стран по результатам тестирования в 1995 г. поровну были представлены страны, имеющие различные подходы к изучению естествознания.

Обращает на себя внимание тот факт, что во многих странах в классах с углубленным изучением физики обучается значительно большее число учащихся, чем в России: во Франции –20%, в Швейцарии – 14%, а в России - 2%.

Для экспертов в области образования особый интерес представляет Сингапур, так как система образования в этой стране оценивается как одна из лучших в мире. После обретения суверенитета в 1965 году при создании новой системы образования правительство Сингапура во главу углапоставило эффективность и экономические интересы. На первом этапе, когда возникли проблемы с обеспечением всех школьников учебной литературой, при Министерстве образования было организовано специализированное бюро, началась реализация программы «Учебник для каждого».

В 1997 году министерство образования Сингапура призвало к переходу от парадигмы эффективности к парадигме реализации существующих возможностей. Эта идея была представлена в рамках программы «Умные школы, образованная нация», согласно которой будущее страны связывалось со способностью граждан обучаться на протяжении всей своей жизни.

В сингапурской стратегии образования как неотъемлемая составляющая академического успеха является участие родителей.

Программа «Качественное образование в каждой школе» - взаимодействие родителей и общества рассматривается как один из ключевых ресурсов для повышения качества обучения в школе. Похожее наблюдалось в Гонконге в середине 1970-х гг., когда в рамках стратегии «Обучение для жизни, обучение на примерах из жизни» более 5000 родителей посетили семинары, организованные образовательными учреждениями, чтобы научиться поощрять усилия своих детей в обучении. Помощниками учителей в их задачах выступают семьи, которые во всех странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, хорошо понимают значение образования. На современном этапе в Сингапуре в течение всего срока обучения в школе дети могут принимать участие в разнообразных учебных программах.

В период 2004-2008 гг. были приняты индивидуальные программы обучения, включающие комбинации тех предметов, которые изучают ученики по собственному выбору и по рекомендации школы. В системе среднего образования школьникам предоставлена возможность изменять направление обучения в случае изменения их академической успеваемости благодаря созданию институциональных механизмов выявления и развития способностей и талантов ребенка на каждом этапе школьного образования.

В целях реализации образовательных возможностей детей правительством стимулирована грантовая схема Edusave, которая позволяет ученикам покрывать затраты, связанные с обучением, в том числе расходы на дополнительное образование и поездки за рубеж. Весь образовательный процесс в школах Сингапура направлен на воспитание открытых миру лидеров, способных работать в команде. Особое внимание в образовательном процессе уделяется предметам естественнонаучного цикла: школьники вовлечены в обучение не только на уроках, но и при выполнении учебных, исследовательских и творческих проектов. Формально средняя наполняемость класса в сингапурской школе — 40 человек, но познавательная деятельность учащихся на уроках обычно организуется для групп по 5 человек, где дети свободно общаются, выполняя учебную работу.

В 2008 году консалтинговая компания McKinsey, определив сингапурскую систему образования самой эффективной в мире, особо отметила особую организацию подготовки учительских кадров. В отчете института McKinsey в 2007 году было отмечено: «Качество системы образования не может превышать качество преподавания. Единственный способ повысить результаты обучения – это повысить качество преподавания (обеспечить качество преподавания для каждого ребенка)».

Министерство образования Сингапура в своей политике исходит из убеждения, что качество преподавания напрямую зависит от квалификации учителей. Во всех лидирующих странах педагогический труд и профессия учителя являются почетными. Процесс отбора и подготовки учителей достаточно долог и сложен, но он гарантирует, что учителями становятся лучшие из лучших. В большинстве зарубежных стран больше половины учителей - мужчины. В Японии 72% учащихся обучаются математике у учителей мужчин. В Финляндии каждый четвертый педагог среди учителей начальной школы — мужчина, и 45% мужчин среди учителей в среднем звене.

Профессия учителя является одной из самых почетных, творческих и свободных в Финляндии, где к преподаванию в школах допускают только обладателей магистерской степени, некоторые учителя школы имеют звание профессора. В Финляндии очень серьезный подход к школьным кадрам.

После окончания университета, чтобы устроиться на работу в школу, нужно получить специальное педагогическое образование по упрощенной программе. Но если в эту же школу придет человек с полноценным педагогическим дипломом, то преимущество на трудоустройство будет у него. Финские учителя сами выбирают, по каким учебникам и программам он будет вести обучение.

Педагогический труд в лидирующих странах предполагает высокую ответственность. В Шанхае учителя обязаны регулярно наблюдать за тем, как работают другие учителя. В Японии учителя-предметники зачастую разрабатывают план урока коллективно, а затем они наблюдают за тем, кто как проводит этот урок, после чего вместе корректируют план урока. Это получило название «обучение во время подготовки урока». Индивидуализация и гуманизация обучения, создание развивающей образовательной среды, высокий уровень подготовки и оплаты труда педагогов характерны для финской системы образования. Школьники Финляндии демонстрируют самые высокие результаты естественнонаучной грамотности в международных исследованиях. По результатам PISA в 2000, 2003, 2006 гг. - Финляндия заняла первое место, в 2009 году – второе место. В 2010 году американский журнал Newsweek назвал Финляндию лучшей страной в мире по качеству образования. Евросоюз считает, что образовательная система Финляндии должна стать его ядром.

В финских школах приоритет отдается обучению в малых группах, при этом отсутствует система отметки, которая предназначена для сравнения одного ученика с другим. Однако оценивается прогресс каждого ученика в обучении. Обучение в небольших группах, где дети обучают друг друга. Кроме учителя, за каждым классом закреплен воспитатель (ассистент учителя). Каждый ученик получает образование одинакового качества независимо от того, живет ли в глухой деревне, или в университетском городке. В школах находят самое широкое применение новых интерактивных образовательных технологий, возможности компьютеров и Интернета, а также методов обучения, развивающих самостоятельность и социальные способности. Детей учат учиться, с ними много занимаются отдельно учителя или тьюторы. Здесь все дети постоянно ходят в библиотеки и много читают, это считается частью учебы. На экзамены учащимся можно приносить любые справочники, книги, пользоваться Интернетом. Ценится умение привлекать нужные ресурсы для решения проблемы.

В разных странах существуют различные подходы к организации самостоятельной работы школьников: включение в сетку расписания отдельных уроков-консультаций, привлечение тьютеров, организация кабинетов-лабораторий, длительные учебные проекты, обязательные для выполнения учащимися. Самостоятельная работа школьников направлена не только на овладение содержанием конкретной дисциплины, но и на формирование навыков самостоятельной работы в учебной, исследовательской, будущей профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно находить конструктивные решения проблем. Такие качества способствуют адаптации выпускников школ к деятельности в изменяющихся условиях социума. В то же время в лидирующих странах Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона в структуре урока преобладает деятельность учителя, связанная с объяснением нового материала. Домашние задания учащимся задают редко(в Японии и Республике Корея учителей, часто задающих домашнее задание, менее 5%).

3.1.3. Лучшие практики отечественного естественнонаучного образования школьников

Особенности образовательных учреждений с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла. В системе общего образования России в последние десятилетия появилось большое разнообразие средних учебных заведений. Во многих из них в последнее десятилетие сложился хороший опыт естественнонаучного образования.

Появились учебные заведения с углубленным изучением естественнонаучных предметов (биологии, химии, экологии). Примером специализированного учебно-научного центра, реализующего программы среднего общего образования школьников Санкт-Петербурга, Северо-Западного и других регионов России служит Академическая гимназия Санкт-Петербургского государственного университета, где одним из основных выступает естественнонаучное направление. Содержание обучения базируется на оригинальных программах, разработанных для каждой конкретной специализации гимназии или профиля обучения.

Учебный процесс в гимназии курируется базовыми факультетами, совместно с которыми разрабатываются основные и дополнительные образовательные программы, учебные планы и формируется профессорско-преподавательский состав гимназии. Все это способствует развитию у обучающихся широкого научного кругозора и привлечению старшеклассников к исследовательской и научной деятельности.

Деятельность Академической гимназии направлена не только на обучение собственного контингента учащихся, но и на работу с регионами. Работа ведется в двух направлениях: поиск и отбор одаренных учащихся, проживающих в регионах, для продолжения образования в школе-интернате Академической гимназии и организация работы по месту проживания учащихся.

В учебные планы некоторых школ с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла (школа № 197, лицей № 214, лицей им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург) введены курсы, интегрирующие естественнонаучные знания с медицинскими знаниями (курсы «неотложная помощь» и «сестринское дело»), что дает возможность учащимся получить допрофессиональную медицинскую подготовку. В школах работают многочисленные кружки, секции и факультативы, ученикам предоставляется возможность дополнительного изучения предметов во внеурочное время.

Около 80% выпускников этих школ ежегодно выбирают профессию по профилю школы. Учащиеся этих школ являются постоянными участниками и призерами районных и городских олимпиад по всем естественнонаучным предметам. Около 70% выпускников лицея им. И.П. Павлова становятся студентами медицинских вузов города. Наиболее эффективные стратегии развития школьного естественнонаучного образования в этих образовательных учреждениях связаны с формированием системы обучения, ориентированной на ученика и способной учитывать его интересы и образовательные потребности, развивать его природную любознательность, обеспечивать изучение окружающего мира в подходящем каждому ученику темпе и стиле.

Стратегии и особенности методик обучения, способствующих достижению позитивных результатов естественнонаучного образования. Достижению позитивных результатов естественнонаучного образования, успешному овладению учащимися знаниями, умениями (компетенциями), формированию ценностных отношений, взглядов, убеждений, способствуют различные методики, подходы к обучению, инновационные образовательные программы.

Повышению качества естественнонаучного образования, успешному овладению учащимися экологическими знаниями, умениями, навыками; развитию ценностного отношения к природе служит программы дополнительного образования детей, которые реализуются во многих школах и учреждениях дополнительного образования детей (ДД(Ю)Т

Московского района, школы № 519, 524, 353, 373, 637, 355, 526, 358, 544, 507, 536, 374, 643, 508 Санкт-Петербурга). Условия дополнительного образования позволяют ориентировать учебное содержание на расширение и определенное изменение с учетом конкретных условий и педагогических задач в соответствии с интересами различных групп детей и педагогов. В процессе обучения в учреждениях дополнительного образования особое внимание уделяется не только формированию у учащихся естественнонаучных знаний и умений, но и развитию у них способности к общению и ценностному обмену, стимулированию эмоционально-ценностного отношения к природе.

Цели образовательной программе «В гармонии с природой», представляющей собой трёхгодичный курс, направлены на формирование ценностного отношения к природе на основе овладения учащимися экологическими знаниями и умениями. Развитие у учащихся эмоционально-чувственного восприятия природных объектов и природы в целом на занятиях осуществляется на основе усвоения экологических знаний, понимания и осознания экологически ценных научных фактов. Приоритет в обучении отдается не запоминанию и воспроизведению знаний и умений, а пониманию и нравственной оценке окружающего мира и происходящего в природе. Педагогами создаются условия для активизации познавательного интереса обучающихся: систематически организуется поисковая мыслительная деятельность, в содержание занятий включается занимательный учебный материал с опорой на жизненный опыт учащихся.

В этих целях разработаны для учащихся задачи, требующие самостоятельного принятия решений в разных экологических ситуациях. В учебном процессе педагогами широко применяются проектные и игровые технологии, связанные с моделированием элементарных экологических ситуаций, прогнозированием их развития, выбором оптимального варианта управления ситуацией. С применением специальных упражнений педагоги организуют деятельность учащихся с включением эмоциональных образов; упражнения сочетают с работой с природными материалами, демонстрацией изобразительных средств, при этом свои эмоции учащиеся фиксируют в творческих работах (рисунках, стихах, рассказах, инсценировках). На последнем году обучения курсу «В гармонии с природой» ученики (в возрасте 12-14 лет) проводят собственные экологические наблюдения, анализируют полученные результаты, участвуют в экологических проектах, акциях, массовых мероприятиях по охране природных объектов. Ученики оформляют результаты своей учебной и исследовательской деятельности в специальных реферативных сборниках, в журнальных публикациях, портфолио.

Программа «В гармонии с природой» предполагает применение разных организационных форм. Экологические знания и умения учащиеся усваивают не только на специально организованных занятиях, но и во время тренингов, прогулок, экскурсий, чтения литературы, посещения изобразительных и музыкальных занятий на экологическую тематику.

Многие занятия по программе «В гармонии с природой» проводятся с организацией работы учащихся в малых группах. Педагоги направляют обсуждение тематики предстоящей работы таким образом, чтобы подвести учащихся к самостоятельному выбору темы или изучаемой проблемы.

Каждый член команды учащихся отвечает за сбор информации по небольшой теме и ознакомление с этой информацией всех остальных членов команды. Учащиеся знакомятся с учебной и научно-популярной литературой, осуществляют поиск необходимой информации в Интернет-ресурсах. Все участники готовят небольшие сообщения по темам, предложенным на обсуждение. Важным этапом на занятиях является рефлексивный этап, на котором учащимся предоставлялась возможность оценить эффективность только что завершившегося занятия, а педагогам определить отношение детей к теме занятия.

На занятиях, проводимых в рамках образовательной программы на третьем году обучения, широко организуется проведение работ исследовательского характера, групповых экологических проектов. При организации проектной деятельности учащихся по экологии соблюдаются следующие требования: наличие значимой в исследовательском, творческом плане задачи, требующей применения интегрированных естественнонаучных знаний и исследовательского поиска; практическая и познавательная значимость предполагаемых результатов работы над проектом; использование разных видов и способов организации деятельности учащихся (индивидуальной, групповой, в парах); определение конечных целей проекта; определение базовых знаний, необходимых для работы над проектом; разработка плана проекта (структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапно получаемых результатов); применение исследовательских методов; материальность результатов (отчет, презентация); рефлексия.

Важным этапом многих занятий по программе «В гармонии с природой» является так называемый ассоциативный этап, на котором организуется деятельность детей по установлению межпредметных связей экологических знаний с другими естественнонаучными знаниями. Также учащиеся приобщаются к выявлению связи природы с искусством -поэзией, музыкой, живописью, флористикой и др. Такая деятельность учащихся организуется благодаря выполнению ими коллективных и индивидуальных художественных работ, сочинения стихов, театрализации и др.

Программа «В гармонии с природой» предполагает проведение с учащимися эколого-психологических тренингов («Мир, который меня окружает», «Дерево», «Кто и где живет?», «Природа в моей жизни» и др.). В процессе обучения учащиеся принимают участие в массовых мероприятиях экологической тематики (мероприятие районного масштаба «Экомир» и проект «Заповедные места»). Проект «Я – эколог» состоит из четырех частей: «Биологическое разнообразие», «Экология и творчество», «Природа в объективе», «Инфоэко».

Подпроект « Биологическое разнообразие» включает организацию и проведение обзорных тематических экскурсий для школьников и их родителей; проведение развлекательно-познавательных программ на базе ГОУ «Любители природы»; организацию и проведение экологических практикумов, летних экологических лагерей.

Подпроект «Экология и творчество» реализуется посредством организации выставок творческих работ; проведение конкурсов творческих работ в рамках районных и городских мероприятий экологической и природоохранной тематики; организацию мастер-классов; участие в городских, региональных и Всероссийских конкурсах учащихся.

Подпроект «Природа в объективе» предполагает проведение цикла лекций по проблемам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования и экологической безопасности; проведение фотовыставок и вернисажей "Природа +Я=друзья".

Подпроект «Инфоэко» направлен на установление и развитие связей со средствами массовой информации города, организацию экологических акций и других природоохранных мероприятий.

Развитию ценностного отношения к природе содействовало участие школьников в Международных природоохранных акциях, проектах и праздниках: «День защиты животных», «Очистим планету от мусора», «500 уборок за один день» «День биологического разнообразия», «День птиц», «День воды», «День Земли», «Марш парков» и др. Формированию ценностного отношения к природе служат творческие работы учащихся на тему: «Природа и фантазия», «Осенний букет», «Тайны сказочного леса», «Лесной карнавал», «Природа - наш дом», «Зеленая аптека».

Также учащиеся принимают участие в коллективных исследовательских и творческих работах, районных, городских, всероссийских и международных мероприятиях: конкурсах исследовательских работ «Юный исследователь», «Природа+я = друзья», «Экомир», «БИОолимпиус» и др.; конкурсах творческих работ «Зеленый объектив», «Калейдоскоп фантазий», и др; экологических акциях: субботник в парке «Победы»; заготовка кормов для птиц; зимняя подкормка для птиц; озеленение территории школы, участие в охране памятников природы и другие, участие в акциях ассоциации «Чистый город»; экскурсиях в природу, ГУП Водоканал Санкт-Петербурга, оранжереи, Ботанический сад.

Соответствующим критериям лучшей образовательной практики соответствует опыт учителей биологии гимназии №1 г. Мурманска. Важным способом повышения эффективности обучения предметам естественнонаучного цикла в данной школе считают усиление мотивов учения, ведущих к развитию способности и потребности определения учеником цели собственной учебной деятельности. Основными условиями для достижения этой цели считают следующее:вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс; применение учащимися приобретенных знаний на практике и четкое осознание где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены; организация работы учащихся в сотрудничестве при решении разнообразных задач, когда требуется проявить соответствующие коммуникативные умения; широкое общение со сверстниками из других школ своего региона, других регионов страны и даже других стран мира; свободный доступ к необходимой информации в информационных центрах не только своей школы, но и в научных, культурных, информационных центрах всего мира с целью формирования собственного независимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, возможности её всестороннего исследования;

постоянное испытание своих интеллектуальных, физических, нравственных сил для определения возникающих проблем и умения решать их совместными усилиями.

При отборе учебного материала учителя учитывают интересы и потребности учеников в знаниях, умениях и ценностях, и вводят в содержание следующие научные факты и сведения: по истории науки (молекулярной биологии, цитологии, генетики, селекции, эволюционной теории, экологии и др.; о биографии ученых, общественных деятелей; факты и задания, требующие применения анализа жизненных ситуаций; факты и понятия, предполагающие обращение к личному нравственному, познавательному, этическому и эстетическому опыту учащихся; знания, способствующие переводу житейских представлений учащихся на уровень научных понятий; примеры, предполагающие показ и оценку практической значимости изучаемого материала; факты, демонстрирующие рассмотрение ранее известного под новым углом зрения; сведения, допускающие использование противоречий между представлениями учащихся и научными понятиями; фактов, доказывающих передовые достижения науки; знаний об общечеловеческих ценностях: природы, жизни, здоровья.

В целях понимания учащимися смысла естественнонаучных знаний, имеющих высокую степень обобщения (например, энергия, обмен веществ, круговорот веществ, потоки энергии, система и др.), учителя применяют прием установления межпредметных связей знаний. Знания, усвоенные учащимися на межпредметной основе, становятся ведущими в познавательной деятельности, поскольку установление связей между понятиями из разных предметных областей повышает продуктивность мыслительных процессов, способствует развитию умений классификации и обобщения знаний. В состав содержания естественнонаучного образования входят знания, успешное формирование которых возможно на основе межпредметного синтеза.

Установление связей биологических и физических понятий осуществляют при обосновании, с точки зрения физики, таких биологических процессов, как диффузия и осмос в клетке, транспирация воды и передвижение растворов в растении, газообмен в тканях и легких животных и человека, изменение скорости и давления при движении крови по сосудам и т.д. В области мировоззренческих идей физическое обоснование процессов жизнедеятельности способствует выработке у школьников убеждений в том, что материальное единство природы сочетается с качественным своеобразием структурных уровней материй, что физические процессы совершаются в живых системах, но «преломляются» сквозь призму организации биологических систем.

Интеграция биологических и химических знаний на уроках биологии происходит при изучении химического состава клетки, процессов пластического и энергетического обменов в клетке, процессов обмена веществ на уровне организма.

При изучении организмов и надорганизменных систем (биогеоценозы и биосфера), устанавливают связи биологических, химических и физических понятий с геологическими, географическими и астрономическими, которые раскрывают локализацию, саморегуляцию и развитие биосистем в пространстве, биологический круговорот веществ и потоки энергии.

Астрономические знания расширяют осведомленность учащихся о космических компонентах среды, географические понятия позволяют «встраивать» знания о популяциях, видах, биоценозах, биосфере в предмет исследования географии — ландшафты и географическую оболочку.

Различный характер носят связи естественнонаучных знаний с математическими знаниями, т.к. научные методы естествознания основаны на математических методах измерения, методах статистической обработки

результатов. Теоретический уровень математизации, особенно распространенный в популяционной генетике, заключается в построении биологических концепций по образцу математических теорий.

В практике школ, демонстрирующих позитивные результаты естественнонаучного образования, широко применятся технологии обучения, активизирующие познавательную деятельность учащихся.

В качестве примера рассмотрим применение технологии проблемного обучения на уроке биологии на тему «Эволюционное учение Ч. Дарвина». Урок условно подразделен на этапы (блоки).

Блок урока «вход», назначение которого – актуализация знаний учащихся о биологической эволюции. На этом этапе конкретизируется вопрос: «Каковы причины многообразия живых организмов с позиции различных течений?»

«Историко-проблемный» блок содержания урока. Его назначение – ввести учащихся в краткий экскурс, демонстрирующий возникновение эволюционных взглядов.

На этом этапе урока внимание учащихся обращается к сообщениям, подготовленным учениками в качестве домашнего задания. В ходе обсуждения сообщений и беседы с элементами дискуссии учащиеся приходят к проблемному вопросу урока, определяющему логику познавательных действий: «Каковы механизмы возникновения разнообразия живых организмов, существующих на планете?» Эта работа выполняется учащимися индивидуально, но коррекция знаний учащихся происходит при взаимоконтроле знаний в работе парах.

Блок коллективного поиска знаний, предполагающий работу учащихся по описанию становления эволюционных взглядов Ч. Дарвина. Основным приемом выступает обсуждение содержания, направленное на раскрытие причинно-следственных связей социально-экономических, научных предпосылок со становлением эволюционной теории. Поиск содержания основан на домашних заготовках учащихся и их обсуждении с опорой на дополнительные источники информации (цитаты из научной, научно-публицистической литературы, альтернативные учебные пособия). На этом этапе урока используется коллективная работа учащихся с понятиями темы, необходимыми для усвоения нового материала («единица эволюции», «движущие силы эволюции», «результаты эволюции»). Организуется беседа по вопросам:

1. Что явилось предпосылками создания эволюционного учения Ч. Дарвина?

2. Какие факторы Ч. Дарвин относил к движущим силам эволюции?

3. Что Дарвин считал результатами эволюции?

4. Что является отбирающим фактором при искусственном отборе? Какова роль искусственного отбора?

5. Как понимал Ч. Дарвин борьбу за существование?

6. Какой смысл вкладывал Дарвин в понятие «естественный отбор»?

Блок обобщения и систематизации знаний. Основное назначение этого блока заключается в системном представлении темы «Возникновение эволюционного учения Ч. Дарвина. Его основные положения и значение». С помощью приема «конструирование теорий» учитель демонстрирует, как содержательная идея разворачивается в теорию.

При выстраивании логической структуры учения Ч. Дарвина внимание школьников обращают на взаимосвязь исходных положений (постулатов) и систему следствий, конечное звено которой - очевидные факты. В процессе рассмотрения логической структуры учения Ч. Дарвина используется прием «смыслового видения», для этого вводятся основные эволюционные понятия как часть целостной конструкции. На этом этапе урока используется коллективная работа учащихся. Обобщение изученного материала осуществляется в определенном порядке: формулировка проблемного вопроса «Каковы причины многообразия живых организмов с позиции различных течений?»; обоснование предположения: «Существующее многообразие видов возникло в процессе эволюции органического мира»;

объяснение механизма эволюционного развития органического мира.

На этом этапе организуется работа в парах с использованием схемы, отражающей структурное содержание теории учения Ч. Дарвина, и текста учебника.