9

Глава. Основы экологии Тема: Предмет экологии. Экологические факторы Задание 1. Экология, экосистема

Дайте ответы на вопросы:

Что такое экология?

Кто дал такое название этой науке?

Что такое экосистема? Кто предложил этот термин?

Чем биогеоценоз отличается от экосистемы? Кто предложил термин «биогеоценоз»?

Задание 2. Экологические факторы

Заполните таблицу:

| Экологические факторы (определение):____________________________________________________ |

| Абиотические | Биотические |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | 1. 2. 3. |

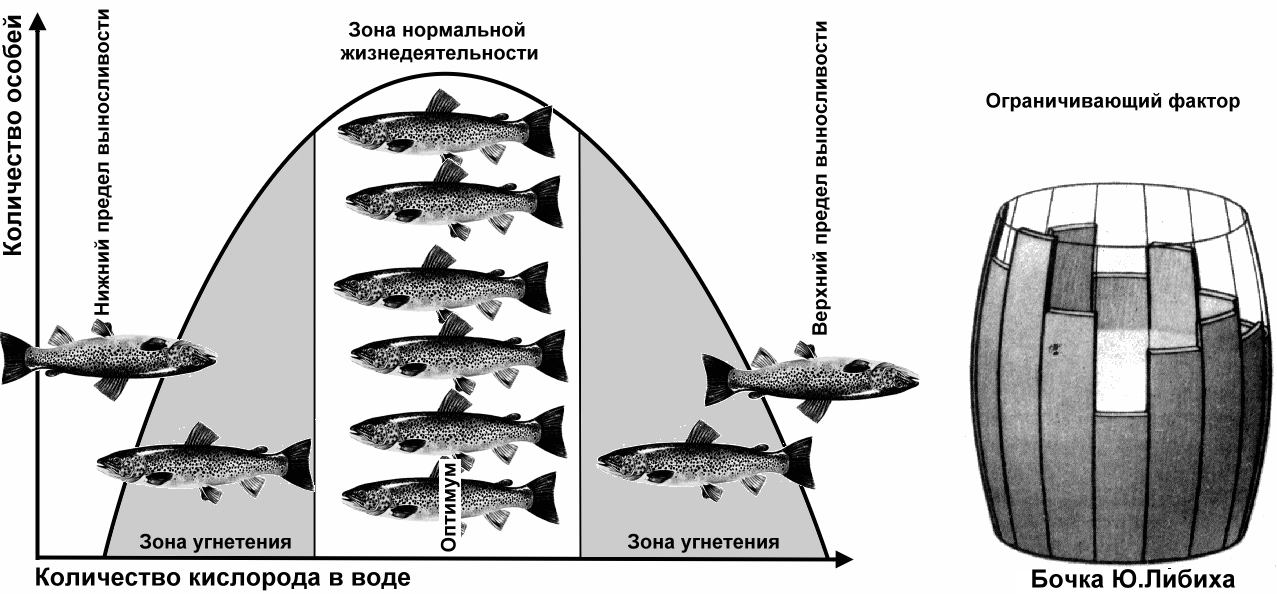

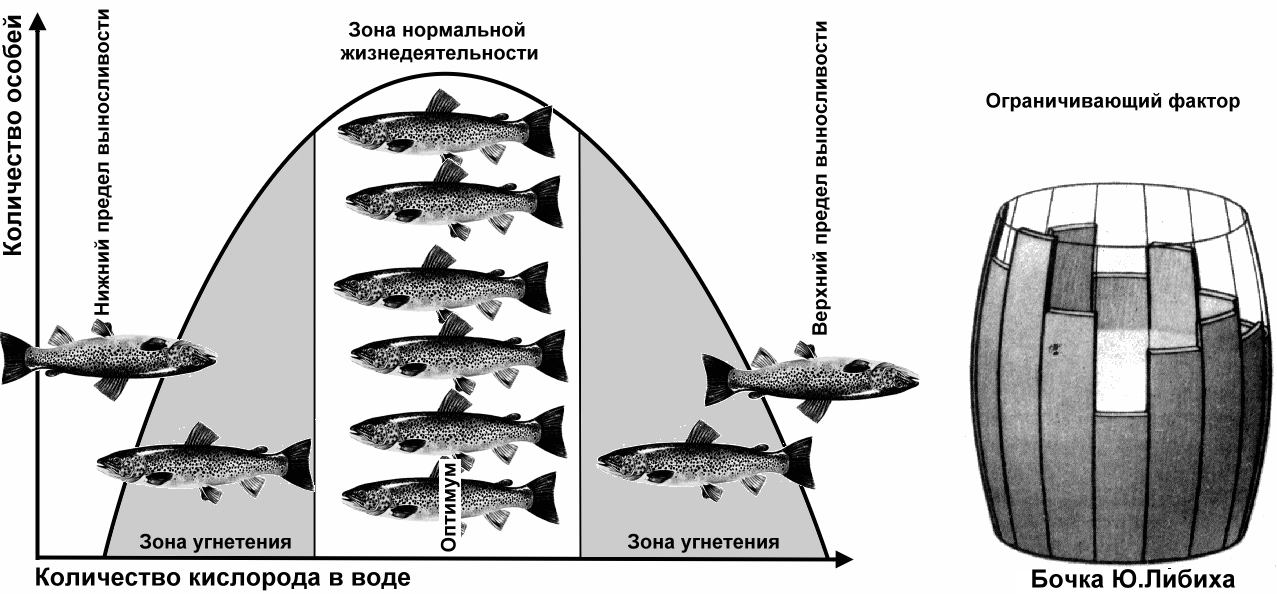

Задание 3. Схема действия экологического фактора

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

Что такое оптимум фактора?

Дайте определение нижнему и верхнему пределам выносливости.

Юстус Либих сформулировал закон минимума. Какова суть этого закона?

Может ли избыточное значение фактора стать ограничивающим фактором?

Тема: Биотические взаимодействия. Абиотические факторы Задание 4. Межвидовые вщзаимоотношения

Заполните таблицу:

Различают несколько форм межвидовых взаимодействий, они могут быть безразличными (0), полезными (+) или вредными (-) для партнеров.

Дайте определение и приведите примеры для каждого типа взаимодействий.

**В 1932 г. советский ученый Г.Ф.Гаузе предложил принцип исключения. К какому типу взаимодействий он относится? Сформулируйте принцип Гаузе.

| Тип взаимодействия | Виды | Общий характер взаимодействия |

| 1 | 2 |

| **1. Нейтрализм 2. Конкуренция **3. Аменсализм 4. Паразитизм 5. Хищничество **6. Комменсализм **7. Протокооперация **8. Мутуализм | 0 - - + + + + + | 0 - 0 - - 0 + + |

|

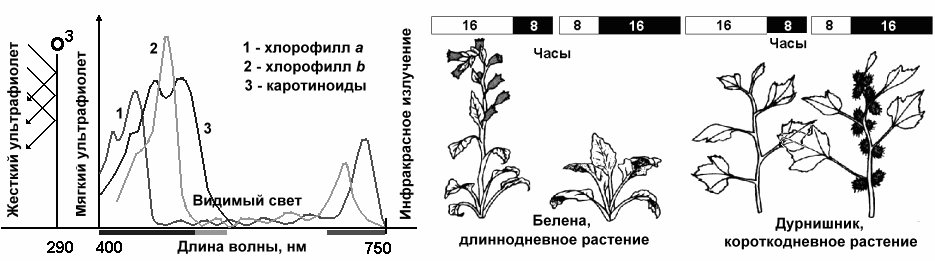

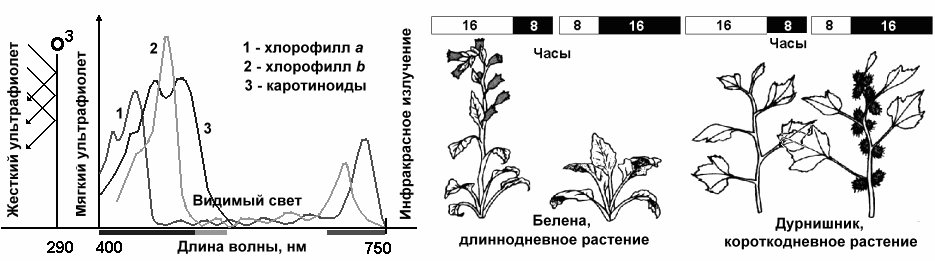

Задание 5. Свет как важнейший абиотический фактор

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

Какие длины волн видимого света наиболее интенсивно поглощаются хлорофиллом а, b и каротиноидами при фотосинтезе?

Свет с какой длиной волны несет больше энергии?

Свет с какой длиной волны является важным источником тепловой энергии?

Почему ультрафиолетовый свет вызывает образование пигмента в коже, а инфракрасное излучение — нет?

Почему белену относят к длиннодневным, а дурнишник к короткодневным растениям?

Приведите примеры длиннодневных и короткодневных растений, произрастающих в вашей местности.

Что такое фотопериодизм?

Задание 6. Важнейшие абиотические факторы и приспособленность к ним

Заполните таблицу:

| Абиотические факторы | Проявление приспособленности к фактору |

| Свет

| Фотопериодизм — Длиннодневные растения — Короткодневные растения — Биологические часы — |

| Температура

| Гомойотермность — Пойкилотермность — **Правило Аллена — **Правило Бергмана — **Правило Глогера — |

| Влажность | Ксерофиты – Склерофиты – Суккуленты – Эфемеры – Эфемероиды – Гигрофиты – Гидрофиты – Гидатофиты – |

Тема: Экосистемы. Поток энергии и цепи питания З

адание 7. Биогеоценоз леса

Дайте ответы на вопросы:

Дайте определение биогеоценозу.

Что такое биоценоз?

Что такое геоценоз?

Какие организмы относятся к продуцентам? Кто относится к продуцентам в данной экосистеме?

Назовите консументов 1-го порядка в данной экосистеме.

Какие организмы можно отнести к консументам 2-го порядка?

Какие организмы относятся к редуцентам?

Сколько ярусов у растений данного биогеоценоза?

Каково отношение к свету у растений различных ярусов?

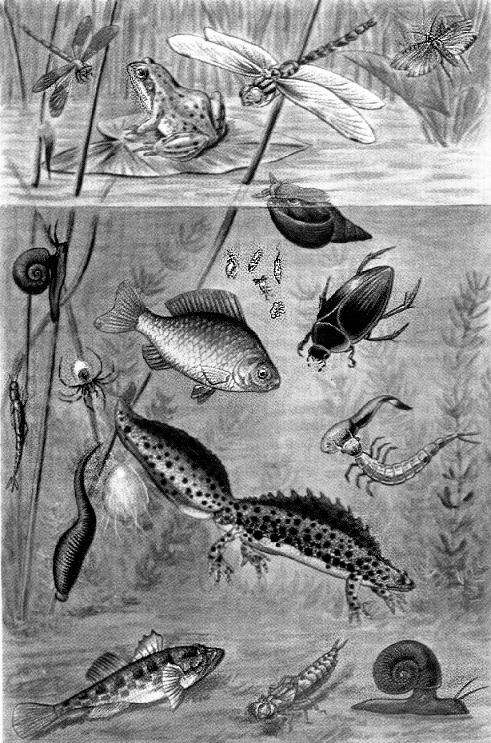

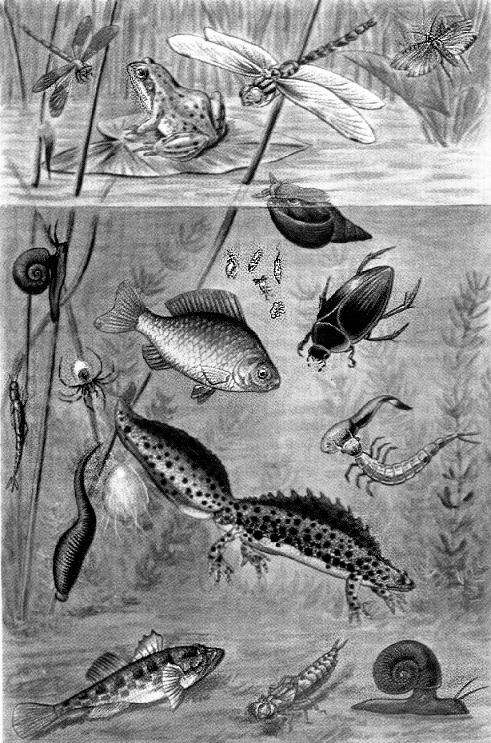

Задание 8. Биогеоценоз водоема

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

Перечислите основных продуцентов пресноводного водоема.

Назовите консументов первого и второго порядка, изображенных на рисунке.

Какие организмы относятся к редуцентам?

Составьте цепь питания в водоеме, состоящую из 5 звеньев.

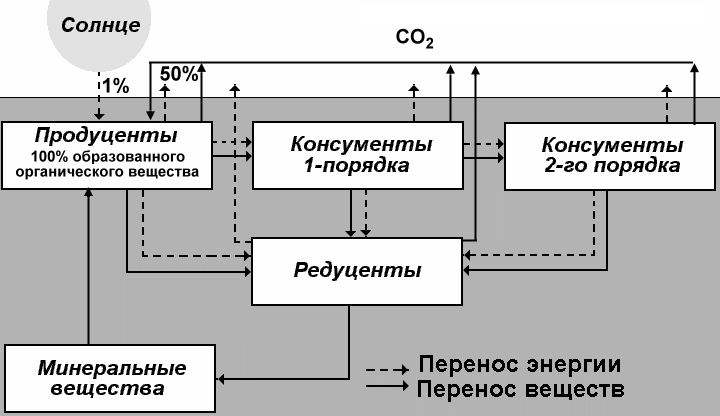

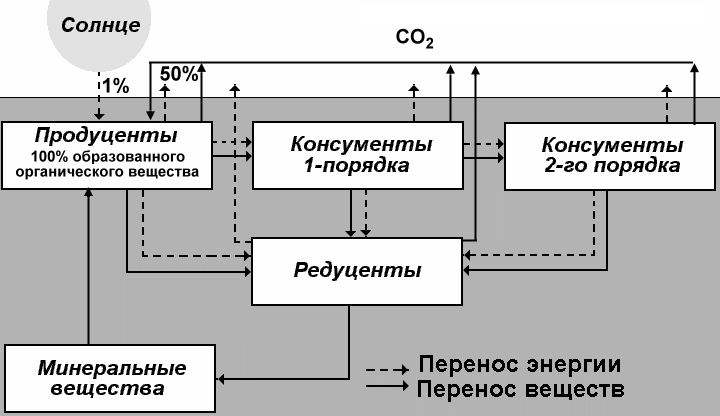

Задание 9. Использование солнечной энергии

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

Какая часть солнечной энергии запасается продуцентами в форме химических связей образованного органического вещества?

Какая часть образованного органического вещества окисляется при дыхании самими растениями?

Какова продуктивность дубравы в год?

Какие два вида цепей питания известны?

Можно ли утверждать, что в биогеоценозах происходит круговорот веществ и энергии?

Что, в конце концов, происходит с энергией, аккумулированной в органическом веществе экосистемы?

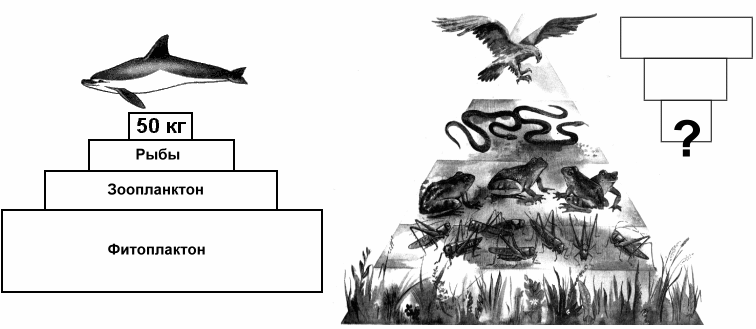

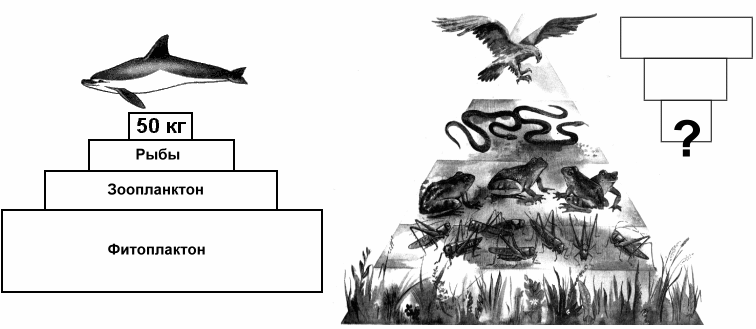

Задание 10. Экологическая пирамида

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

Масса дельфина 50 кг. Пусть только 10% энергии пищи переходит во вновь построенное вещество организма, а 90% расходуется на различные процессы жизнедеятельности. Посчитайте массу съеденной дельфином рыбы, массу зоопланктона и фитопланктона в данной пищевой цепи

С уровня на уровень переходит около 10% энергии. Посчитайте количество энергии дошедшей до пятого уровня от энергии образованного органического вещества продуцентов (чистой продукции, той, что осталась после расходов на дыхание).

Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве морских экосистем с повышением трофического уровня биомасса не уменьшается, а увеличивается. Получается перевернутая пирамида биомассы!

Задание 11. Характеристика экосистемы

Дайте ответы на вопросы:

Как называется сообщество живых организмов в экосистеме?

Что такое экосистема (определение)?

Какие три функциональные группы живых организмов можно различить в большинстве экосистем?

Каковы основные этапы движения энергии в экосистеме?

Каковы основные этапы движения биогенных элементов в экосистеме?

Сформулируйте правило экологической пирамиды энергии.

Что такое первичная продукция экосистемы?

Что такое чистая продукция?

Задание 12. Дайте определения или объяснения следующим понятиям:

1. Автотрофы, гетеротрофы. 2. Биогеоценоз. 3. Ярусность продуцентов в дубраве. 4. Редуценты дубравы. 5. Продуценты пресноводного водоема. 6. Однонаправленный поток энергии в экосистеме. 7. Экологическая пирамида биомассы и энергии. 8. Пирамида биомассы в экосистемах океана.

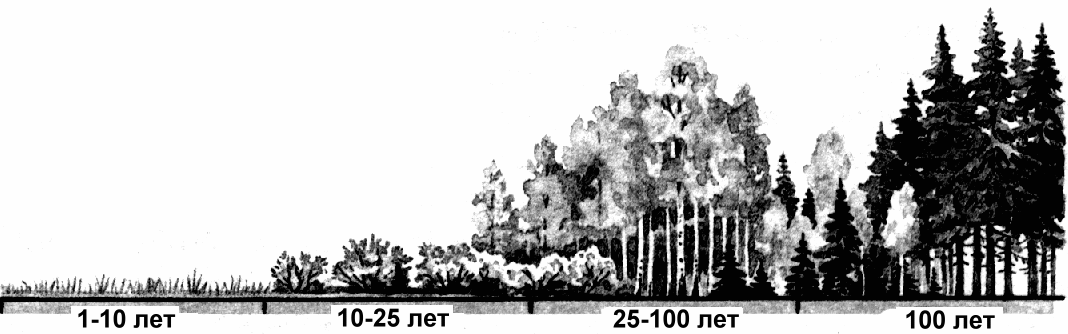

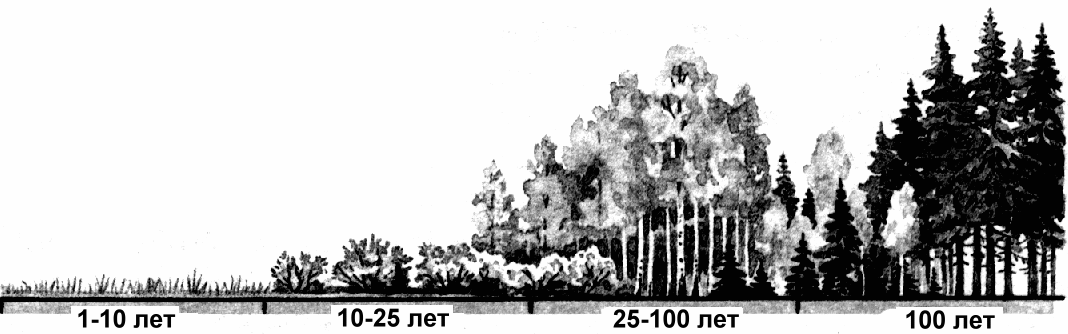

Задание 13. Вторичная сукцессия

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы:

Что такое сукцессия?

Что такое первичная сукцессия? Приведите пример.

Что такое вторичная сукцессия?

Чем вторичная сукцессия отличается от первичной?

Задание 14. Характеристика агроценозов

Заполните таблицу:

| Характеристики | Особенности агроценозов |

| Источники энергии Продуценты Консументы Редуценты Саморегуляция Круговорот веществ Отбор |

|

Задание 15. Вопросы к зачету:

Экология (определение)?

Экологические факторы (определение)? Группы экологических факторов.

Ограничивающий фактор (определение)..

Длина волны жестких и мягких ультрафиолетовых лучей.

Длина волны видимого света и инфракрасного излучения.

Значение инфракрасного излучения.

Свет с какой длиной волны несет больше энергии?

Приведите примеры пойкилотермных и гомойотермных животных.

Приведите примеры животных, у которых зимний сон и зимняя спячка.

Фотопериодизм (определение).

Приспособления к зимовке у пойкилотермных животных.

Приведите примеры длиннодневных растений. Когда они зацветают?

Приведите примеры короткодневных растений. Когда они зацветают?

Что такое биогеоценоз?

Что такое биоценоз? Биотоп?

Автотрофы (определение). На какие группы они делятся?

Гетеротрофы (определение). На какие группы они делятся?

Продуценты, консументы, редуценты (определения).

Сформулируйте правило экологической пирамиды биомассы.

Приведите пример цепи питания.

Почему цепи питания обычно состоят из 4-5 звеньев?

Основные этапы круговорота веществ.

Основные этапы движения энергии в экосистемах.

Чем отличается круговорот веществ в дубраве от круговорота веществ в агроценозе?

Чем отличается саморегуляция в дубраве от саморегуляции в агроценозе?

Сукцессия (определение).

Климаксное сообщество (определение).

Основной источник энергии для естественных наземных экосистем?

Источники энергии для искусственных экосистем?

Что такое севооборот?

Почему бобовые считаются лучшими предшественниками?

Ответы:

Задание 1.

1. Наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания. 2. Э.Геккель в 1866 г. 3. Любая совокупность совместно обитающих организмов и неорганических компонентов, в которой может осуществляться круговорот веществ. Термин введен английским экологом Тенсли в 1935 году. 4. Термин биогеоценоз веден в 1942 г. академиком В.Н.Сукачевым. "Экосистема" и "биогеоценоз" близкие по сути понятия, но если первое из них приложимо для обозначения систем, обеспечивающих круговорот любого ранга (экосистемы аквариума, гниющего пня, тундры, океана), то биогеоценоз — исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существования.

Задание 2.

| Экологические факторы (определение):_ Факторы среды, которые воздействуют на организм. |

| Абиотические | Биотические |

| 1. Свет. 5. Давление. 2. Температура. 6. Состав воздуха. 3. Влажность. 7. Состав почвы. 4. Ветер. 8. Радиоактивность. | 1. Внутривидовые взаимоотношения. 2. Межвидовые взаимоотношения. 3. Антропогенное влияние. |

Задание 3.

1. Значение фактора, наиболее благоприятное для жизнедеятельности. 2. Минимальное и максимальное значения фактора, за пределами которых наступает гибель организмов. 3. Жизнедеятельность организмов ограничивается любым фактором среды, который содержится в недостаточном количестве. 4. Да, например, избыточная кислотность почвы препятствует росту многих растений, избыточная соленость воды препятствует расселению многих видов рыб.

Задание 4.

| Тип взаимодействия | Виды | Общий характер взаимодействия |

| 1 | 2 |

| **1. Нейтрализм 2. Конкуренция **3. Аменсализм

4. Паразитизм 5. Хищничество **6. Комменсализм

**7. Протокооперация

**8. Мутуализм | 0 - -

+

+

+

+ | 0 - 0

-

-

0

+ | Ни одна популяция напрямую не влияет на другую (синицы и мыши в лесу). Успех одного означает неуспех другого (волки и лисы, конкуренция за пищу). Вид 2 подавляет вид 1, сам не испытывает отрицательного воздействия (дерево и трава под ним). Вид 1 паразитирует на другом, ослабляя его (гриб-трутовик и дерево). Хищники (вид 1) питаются за счет своих жертв (лисы и мыши). Комменсал (вид 1) получает пользу от другого вида, которому это объединение безразлично (рыба-прилипала и акула). Взаимодействие благоприятно для обоих видов, но не обязательно (актиния и рак-отшельник). Взаимодействие благоприятно для обоих видов и обязательно (термиты и жгутиковые простейшие). |

2. Принцип исключения относится к взаимодействию видов по типу конкуренции. "Два вида не могут существовать в одной и той же местности, если их экологические потребности идентичны".

Задание 5.

1. Лучи с длинами волн синей и красной частей спектра. ***2. Чем короче длина волны, тем больше энергии. Значит фиолетовый свет несет почти в два раза больше энергии, чем красный. 3. Инфракрасный свет. 4. Клетки кожи защищаются от избытка ультрафиолета, защищая клетки от повреждений и избыточного образования витамина D. Инфракрасное излучение не опасно для клеток кожи. 5. Белена зацветает при длине дня около 16 часов — это длиннодневное растение. Дурнишник зацветает при длине дня около 8 часов — это короткодневное растение. 6. Длиннодневные – рожь, пшеница, короткодневные – георгины, хризантемы, астры. 7. Реакция организмов на изменение продолжительности светового дня.

Задание 6.

| Абиотические факторы | Проявление приспособленности к фактору |

| Свет

| Фотопериодизм — реакция организмов на изменение продолжительности светового дня. Длиннодневные растения — растения, зацветающие при длинном дне. Успевают за вегетационный период образовать плоды и семена. Короткодневные растения — растения, произрастающие ближе к экватору и зацветающие при длине дня около 12 часов. Биологические часы — способность организмов ориентироваться во времени. Наиболее ярко проявляется в суточных ритмах, повторяющихся с суточной периодичностью. Например, многие цветы открываются и закрываются в определенное время. |

| Температура

| Гомойотермность — способность животных сохранять постоянную температуру тела, что обеспечивает относительное постоянство обмена веществ, не зависящее от колебания температуры внешней среды. Пойкилотермность — не способность животных сохранять постоянную температуру тела, при этом интенсивность обмена веществ зависит температуры внешней среды **Правило Аллена — выступающие части тела теплокровных животных в холодном климате короче, чем в теплом. **Правило Бергмана — у теплокровных животных размеры тела особей больше у популяций, живущих в более холодных частях ареала. **Правило Глогера — географические расы животных, живущих в теплых и влажных регионах пигментированы сильнее, чем в холодных и сухих. |

| Влажность | Ксерофиты – растения засушливых зон. Склерофиты – растения засушливых зон, которые имеют хорошо развитые механические ткани, мелкие жесткие листья с хорошо развитой кутикулой, длинные корни, высокое осмотическое давление в клетках (например, верблюжья колючка). Суккуленты – растения засушливых зон, у которых сильно развита водозапасающая ткань листьев или стебля, часто листья редуцированы в колючки, корневая система расположена у поверхности и позволяет во влажные периоды запасти большое количество воды. Эфемеры – однолетние растения, успевают за короткий влажный период отцвести и образовать плоды и семена. Эфемероиды – многолетние растения, цветение которых происходит ранней весной, а летом надземные побеги полностью отмирают, засушливый период переносят под землей в виде луковиц, клубней, корневищ. Гигрофиты – растения, которые приспособились к избыточной влажности (растения влажных тропических лесов, болотные растения). Гидрофиты – растения, погружены в воду частично (тростник, рогоз). Гидатофиты – растения, погружены в воду целиком, или большей частью (элодея, рдест, кувшинки). |

Задание 7.

1. Биогеоценоз — исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существования. 2. Совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющие участок суши или водоема. 3. Участок суши или водоема с однородными условиями существования, заселенный определенным биоценозом. 4. Автотрофные организмы. В данном лесу к продуцентам относятся растения. 5. Все растительноядные животные (белки, гусеницы). 6. Плотоядных животных (насекомоядные птицы, хищные насекомые). 7. Сапротрофные организмы, разрушители органического вещества, деструкторы. К ним относятся бактерии и грибы, разрушающие органические вещества до минеральных солей. 8. Три – пять надземных и три подземных яруса. 9. Растения верхнего яруса — светолюбивые, нижнего яруса — теневыносливые.

Задание 8.

1. Водные цветковые растения, водоросли, синезеленые. 2. К консументам первого порядка относятся моллюски, головастики, ракообразные, растительноядные рыбы, личинки насекомых. К консументам второго порядка относятся хищные насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие, питающиеся в водоеме. 3. Микроорганизмы: бактерии и грибы, разлагающие органические вещества до минеральных соединений. 4. Фитопланктон → зоопланктон → мальки рыб → лягушка → уж.

Задание 9.

1. Около 1%. 2. Около 50%. 3. Около 10 тонн на гектар. 4. Пастбищные и детритные цепи. 5. Нет, круговорот веществ происходит, поток энергии — однонаправленный. 6. Рассеивается в форме тепла.

Задание 10.

1. Масса съеденной рыбы 500 кг, зоопланктона 5000 кг, фитопланктона — 50000 кг. 2. На первом уровне на прирост биомассы 50% (50% будет израсходовано при дыхании), на прирост биомассы второго уровня перейдет 5%, на прирост биомассы третьего уровня — 0,5%, на прирост биомассы четвертого — 0,05%, пятого — только 0,005%. 3. Высокая интенсивность размножения, прирост биомассы фитопланктона обеспечивают равновесие меду прибылью и убылью, и их биомасса постоянно остается небольшой. Так же осуществляется воспроизведение зоопланктона, но в целом его биомасса больше, чем биомасса фитопланктона. Консументы 2-го порядка живут дольше, размножаются медленнее, но их биомасса больше, чем у зоопланктона.

Задание 11.

1. Биоценоз. 2. Сообщество живых организмов, живущих в определенных условиях. 3. Продуценты, консументы, редуценты. 4. Энергия солнечного света превращается в энергию химических связей образованного органического вещества фотоавтотрофов. Часть его рассеивается в форме тепла при дыхании, часть попадает в организмы консументов. И вновь часть окисляется и рассеивается в форме тепла при дыхании консументов, часть запасается в образованном органическом веществе консументов. Затем редуценты разрушают погибших консументов и их экскременты и, в конце – концов, энергия рассеивается в форме тепла. 5. Неживая природа, продуценты, консументы, редуценты, неживая природа. 6. Энергия каждого последующего уровня в пищевой цепи прогрессивно уменьшается. 7. Образованное органическое вещество за единицу времени продуцентами. 8. Прирост биомассы продуцентов за единицу времени.

Задание 12.

1. Автотрофы — организмы, способные синтезировать органические вещества из неорганических, используя неорганический источник углерода. Гетеротрофы — организмы, использующие органические источники углерода. 2. Исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существования. 3. 1 ярус — высокие деревья, 2 ярус — низкие деревья, 3 ярус — кустарники, 4 ярус — травы, 5 ярус — моховой покров. 4. Микроорганизмы — бактерии и грибы. 5. Водные цветковые растения, водоросли, цианобактерии (синезеленые). 6. Энергия солнечного света → энергия химических связей образованного органического вещества продуцентов → консументов → редуцентов (передается по цепям питания). Рассеивается в форме тепла при разрушении органического вещества. 7. С одного пищевого уровня на другой переходит в среднем около 10% биомассы и энергии. 8. Перевернутая, биомасса фитопланктона меньше биомассы зоопланктона, биомасса зоопланктона меньше биомассы консументов 2-го и 3-го порядков, которые живут дольше и накапливают большую биомассу.

Задание 13.

1. Закономерная смена менее устойчивых сообществ на более устойчивые. 2. Закономерная смена сообществ, которая начинается с неживой природы, например, на вулканических островах. Бактерии, синезеленые, накипные лишайники → кустистые лишайники и мхи → травянисто–кустарниковые сообщества → лесные сообщества. 3. Смена сообществ, которая происходит после гибели сообщества, на ее месте. 4. Происходит гораздо быстрее по времени, т.к. уже существует почва, сохранились вегетативные и генеративные органы продуцентов.

Задание 14.

| Характеристики | Особенности агроценозов |

| Источники энергии

Продуценты Консументы Редуценты Саморегуляция

Круговорот веществ

Отбор

| Солнечный свет, вносимые органические удобрения, энергия, затраченная человеком на работы, связанные с хозяйственной деятельностью. Монокультура, или небольшое количество видов растений. Небольшое количество видов, но численность их может быть очень высокой. Микроорганизмы: бактерии и грибы. Выражена очень слабо, отсутствуют хищники и паразиты, контролирующие численность. Регулируются человеком (борьба с сорняками, вредителями). Неполный, ежегодно вместе с урожаем часть питательных элементов из выводится из агроценоза. Для возмещения потерь вносятся в почву минеральные и органические удобрения. На первое место выходит искусственный отбор, направленный на подбор наиболее продуктивных сортов. В природной экосистеме отбор направлен на сохранение организмов, наиболее приспособленных к неблагоприятным факторам среды. |

Задание 15.

1. Наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания. 2. Факторы среды, действующие на живые организмы. Абиотические, биотические, антропогенные. 3. Фактор, значение которого выходит за пределы выносливости. 4. Жестких – менее 290 нм, мягких – 290-350 нм. 5. От 350 до 750 нм. 6. Вызывают нагревание. 7. Чем меньше длина волны, тем больше энергии. 8. Пойкилотермные – беспозвоночные животные, из позвоночных – рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. Гомойотермные – птицы и млекопитающие. 9. Зимний сон у медведя, зимняя спячка у сурка. 10. Фотопериодизм — реакция организмов на изменение продолжительности светового дня. 11. Осенью формируют зимующие стадии. Например, бабочка-капустница зимует на стадии куколки, малярийный комар и бабочка-крапивница – в стадии взрослого насекомого, непарный шелкопряд – в стадии яйца. 12. Длиннодневные – рожь, пшеница. Зацветают в начале лета при длинном дне. 13. Короткодневные – георгины, хризантемы, астры. Зацветают осенью, при коротком дне. 14. Биогеоценоз — исторически сложившаяся совокупность живых организмов, обитающих на определенной территории с более или менее однородными условиями существования. 15. Совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющие участок суши или водоема. 16. Участок суши или водоема с однородными условиями существования, заселенный определенным биоценозом. 16. Организмы, способные синтезировать органические вещества, используя неорганический источник углерода. Фотоавтотрофы используют для этого энергию света, хемоавтотрофы – энергию окисления неорганических соединений. 18. Продуценты – образователи органического вещества, автотрофные организмы. Консументы - потребители органического вещества. Редуценты разрушают органическое вещество до неорганических соединений. 19. Биомасса каждого последующего уровня в пищевой цепи прогрессивно уменьшается. 20. Трава, растительноядное насекомое, хищное насекомое, лягушка, уж, еж. 21. При переходе веществ и энергии с одного пищевого звена на другой, теряется в среднем 90% массы и энергии. Таким образом, если взять съеденную биомассу растений за 100%, прирост второго уровня составит 10%, третьего – 1%, четвертого 0,1%, пятого 0,01%. 22. Неживая природа, продуценты, консументы, редуценты, неживая природа. 23. Энергия солнечного света превращается в энергию химических связей образованного органического вещества фотоавтотрофов. Часть его рассеивается в форме тепла при дыхании, часть попадает в организмы консументов. И вновь часть окисляется и рассеивается в форме тепла при дыхании консументов, часть запасается в образованном органическом веществе консументов. Затем редуценты разрушают погибших консументов и их экскременты и, в конце – концов, энергия рассеивается в форме тепла. 24. В агроценозе круговорот веществ неполный – часть биомассы, урожай, забирается человеком. 25. В агроценозе очень мало видов, поэтому отсутствует контроль «сверху» - со стороны хищников и паразитов, саморегуляции численности растительноядных животных не происходит. 26. Закономерная смена менее устойчивых сообществ на более устойчивые. 27. Конечная стадия сукцессии. Сообщество живых организмов, наиболее устойчивое для данных условий обитания. 28. Солнечный свет. 29. Солнечный свет, энергия сжигаемого топлива, трудовой деятельности человека, энергия вносимых органических удобрений. 30. Чередование разных культур на одном поле облегчает борьбу с вредителями сельскохозяйственных растений, сорными растениями. Не происходит накопления этих вредителей. 31. Бобовые не приводят к накоплению в поле паразитов и приводят к обогащению почвы азотом.