Управление образования

Верхнебуреинского муниципального района

Тема: «Материалы будущего»

Проектная работа по физике

Выполнила:

Жихарева Алена,

10 класс,

МБОУ «Многопрофильный лицей»

Научный руководитель:

Докучаева Т.А.,

учитель физики

МБОУ «Многопрофильный лицей»

п.Чегдомын

2015г.

Содержание

Введение ………….………………………………………………. стр. 5-6

Основная часть

1. Метаматериалы и трансформационная оптика

1.1. Отрицательное преломление .……………………………….... стр. 7-8

1.2. История метаматериалов и трансформационной оптики……стр. 9-11

1.3. Характеристика метаматериалов и трансформационной

оптики………………………………………………………………. стр. 12

1.3.1. Определение и терминология ………………………………. стр. 13-14

2. Наноматериалы

2.1. Наночастицы …………………………………………………… стр. 15

2.2. Полупроводниковые наноструктуры…………………………. стр. 16-17

2.3. Наноматериалы……………………………………………….. стр. 18

3. Возможность создания шапки-невидимки…………………….. стр. 19-21

4. Проблемы и перспективы развития нанотехнологий

4.1. Проблемы развития нанотехнологий в России……………… стр. 22-23

4.2. Перспективы использования нанотехнологий………………. стр. 24-25

Заключение…………………………………………………………. стр. 26

Список литературы………………………………………………… стр. 27

Приложения………………………………………………………… стр. 28-36

Проблема

Каждый раз, просматривая фильмы, в которых встречается шапка-невидимка, волшебное кольцо или мантия (приложение №1-2), делающие своего владельца незримым для чужих глаз, я задаюсь подобным вопросом: «Возможно ли это на самом деле?». Меня очень заинтересовал этот вопрос, поэтому я решила попробовать ответить на него, а помогут мне в этом метаматериалы и трансформационная оптика.

Цель

Изучить возможности метаматериалов и трансформационной оптики для ответа на поставленный вопрос.

Задачи:

Изучить историю трансформационной оптики и метаматериалов.

Собрать достаточно информации о трансформационной оптике и метаматериалах.

Проанализировать собранную информацию.

Ответить на поставленный вопрос.

Изучить сегодняшнее состояние и некоторые перспективы трансформационной оптики и метаматериалов.

Введение

Человечество во все времена стремилось улучшить условия своего существования. Для этого в первобытном обществе люди использовали различные орудия труда, несколько позже они приручили диких животных, которые стали приносить пользу человеческому сообществу. Шли годы, менялся мир, менялись люди и их потребности. Теперь большинство из нас уже не может представить себе жизнь без современных благ цивилизации, достижений науки, техники, медицины. Следующим шагом в этом развитии станет освоение нанотехнологий, в частности, систем очень малого размера, способных выполнять команды людей.

Технический прогресс направлен в сторону разработки более мощных, быстрых, компактных и изящных машин. Пределом такого развития можно считать машины, размером с молекулу. Машина, построенная из ковалентно связанных атомов, чрезвычайно прочна, быстра и мала. Разработкой, созданием и управлением такими машинами занимается молекулярная нанотехнология (Приложение №3). Эта отрасль открывает невиданные ранее, фантастические перспективы взаимодействия человека с миром.

Термин нанонаука используется в настоящее время для обозначения исследований явлений на атомном и молекулярном уровне и научного обоснования процессов нанотехнологии, конечной целью которой является получение нанопродуктов. Нанонаука, таким образом, может рассматриваться как начальная стадия нанотехнологии, когда до продукции еще достаточно далеко.

Физика низкоразмерных структур ‑ актуальнейшая и наиболее динамично развивающаяся область современной физики твердого тела. Интерес к этой области связан как с принципиально новыми фундаментальными научными проблемами и физическими явлениями, так и с перспективами создания на основе уже открытых явлений совершенно новых квантовых устройств и систем с широкими функциональными возможностями для опто- и наноэлектроники, измерительной техники, информационных технологий нового поколения, средств связи и пр.

Достижения в разработке и изготовлении наноструктур различного назначения в наибольшей степени определяются уровнем развития технологий, которые позволяют с атомной точностью получать наноструктуры необходимой конфигурации и размерности, а также методов комплексной диагностики свойств наноструктур, включая контроль в процессе изготовления (in situ) и управление на его основе технологическими процессами. По многим прогнозам именно развитие нанотехнологий определит облик XXI века, подобно тому, как открытие атомной энергии, изобретение лазера (Приложение №4) и транзистора (Приложение №5) определили облик XX столетия.

1. Метаматериалы и трансформационная оптика

1.1. Отрицательное преломление

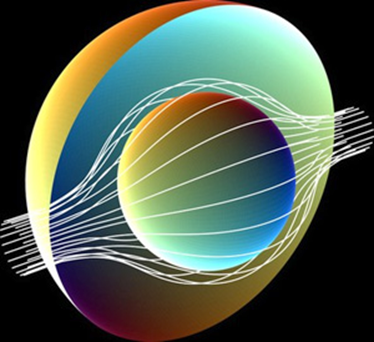

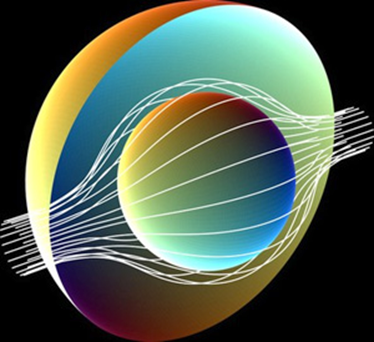

Куб метаматериала (Приложение №10) представляет собой трехмерную матрицу, образованную медными проводниками и кольцами с разрезом. Микроволны с частотами около 10 ГГц ведут себя в таком кубе необычно, потому что для них куб имеет отрицательный показатель преломления. Шаг решетки — 2,68 мм, или около 0,1 дюйма.

Чтобы понять, как возникает отрицательное преломление, рассмотрим механизм взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Проходящая через него электромагнитная волна (например, луч света) заставляет двигаться электроны атомов или молекул. На это расходуется часть энергии волны, что влияет на ее свойства и характер распространения. Для получения требуемых электромагнитных характеристик исследователи подбирают химический состав материала (Приложение №8).

Но как показывает пример метаматериалов, химия — не единственный путь получения интересных свойств вещества. Электромагнитный отклик материала можно «конструировать», создавая крошечные макроскопические структуры. Дело в том, что обычно длина электромагнитной волны на несколько порядков больше размеров атомов или молекул. Волна «видит» не отдельную молекулу или атом, а коллективную реакцию миллионов частиц. Это справедливо и для метаматериалов, элементы, которых тоже значительно меньше длины волны.

Поле электромагнитных волн, что следует из их названия, имеет как электрическую, так и магнитную составляющую. Электроны в материале движутся вперед и назад под действием электрического поля и по кругу под действием магнитного. Степень взаимодействия определяется двумя характеристиками вещества: диэлектрической проницаемостью ε и магнитной проницаемостью μ. Первая показывает степень реакции электронов на электрическое поле, вторая — степень реакции на магнитное. У подавляющего большинства материалов ε и μ больше нуля.

Оптические свойства вещества характеризуются показателем преломления n, который связан с ε и μ простым соотношением: n = ± √(ε∙μ). Для всех известных материалов перед квадратным корнем должен стоять знак «+», и поэтому их показатель преломления положителен. Однако в 1968 г. Веселаго показал, что у вещества сотрицательными ε и μ показатель преломления n должен быть меньше нуля. Отрицательные ε или μ получаются в том случае, когда электроны в материале движутся в направлении, противоположном по отношению к силам, создаваемым электрическим и магнитным полями. Хотя такое поведение кажется парадоксальным, заставить электроны двигаться против сил электрического и магнитного полей не так уж сложно (Приложение №6-7).

Если толкнуть маятник рукой, он послушно переместится в направлении толчка и начнет колебаться с так называемой резонансной частотой. Подталкивая маятник в такт с качанием, можно увеличить амплитуду колебаний. Если же толкать его с более высокой частотой, то толчки перестанут совпадать с колебаниями по фазе, и в какой-то момент руку ударит маятник, движущийся ей навстречу. Точно так же электроны в материале с отрицательным показателем преломления входят в противофазу и начинают сопротивляться «толчкам» электромагнитного поля.

1.2. История метаматериалов и трансформационной оптики

То, что сейчас обещают метаматериалы – материалы с отрицательным показателем преломления (Приложение №9), ещё несколько лет назад казалось фантастикой. Достаточно упомянуть шапку-невидимку – мечту шпиона с незапамятных времён. Неудивительно, если работы в этой области когда-нибудь удостоятся Нобелевской премии. Но это будет конец истории, а она только начинается.

Одним из инициаторов разработки первых метаматериалов был советский физик Виктор Георгиевич Веселаго. Ещё в 1967 году он предсказал возможность создания материалов с отрицательным показателем преломления, свет в которых должен преломляться в «неправильном» направлении.

У всех известных в природе веществ показатель преломления положителен. Представим себе пруд с водой. Дно водоёма кажется гораздо ближе, чем на самом деле, стоящему на суше наблюдателю глубокий пруд представляется мелким – именно за счёт относительно высокого показателя преломления воды. Если бы его величина была ещё больше, погруженные в пруд объекты казались бы находящимися еще ближе к поверхности. Но если бы мы могли запустить рыбу в водоём, наполненный вместо воды жидкостью с отрицательным показателем преломления, то увидели бы рыбу, парящую над поверхностью пруда.

Веселаго достаточно сложным образом доказал, что отрицательное отражение возможно. Свет, который, как известно, представляет собой электромагнитные волны, состоит из электрической и магнитной составляющих. Распространение света выглядит как попеременное возмущение то электрического, то магнитного поля – они поочерёдно «толкают» друг друга вперёд. Собственные электрические и магнитные поля атомов вещества с положительным показателем преломления – воды, стекла, любого другого прозрачного материала – взаимодействуют с электромагнитной волной, замедляя её продвижение.

Виктор Георгиевич предположил, что существуют материалы, в которых собственные возмущения электрического и магнитного полей будут двигаться навстречу световым волнам, обращая их вспять. Именно так должно проявиться явление отрицательного преломления. Гипотеза Веселаго стала реальностью только с появлением метаматериалов.

Споры о том, может ли внутренняя структура материала повлиять на распространение света в нём, шли ещё с XIX века – с того самого времени, когда Джеймс Максвелл доказал, что свет, магнетизм и электричество представляют собой проявления одного и того же физического взаимодействия.

Но лишь к концу 1990-х годов стало ясно, что правильным образом устроенная структура вещества способна радикально изменить его свойства.

В это время производились эксперименты в компании GEC-Marconi с конструкциями из незамкнутых колец. Их изготавливали методом травления по медной пластинке, получая множество колец – каждое всего в несколько миллиметров шириной. Радиосигналы вызывали в такой системе электрические токи, в свою очередь индуцировавшие магнитное поле. Однако у экспериментальной конструкции обнаружилось ещё одно любопытное свойство.

В большинстве магнитных материалов индуцированное магнитное поле соответствует приложенному – так, стрелка компаса указывает на север в соответствии с магнитным полем Земли. В новом же материале индуцированное магнитное поле, напротив, оказалось противоположным приложенному.

В 2000 году Дэвид Смит, тогда работавший в Калифорнийском университете в Сан-Диего (США), собрал эту самую систему из незамкнутых колец и на её основе создал первый метаматериал, способный преломлять излучение в противоположном направлении по сравнению с обычными материалами – стеклом, например. Это и было явление отрицательного преломления, давным-давно предсказанное Виктором Веселаго.

За прошедшие 10 лет появилось множество метаматериалов со сложнейшей структурой и самыми удивительными свойствами. В качестве примера можно привести структуры, собранные из тончайших золотых спиралек в Технологическом институте Карлсруэ (Германия) группой Мартина Вегенера.

Альберт Эйнштейн вывел формулу, связывающую искривление пространства с изменением эффективного показателя преломления. Она представляет собой преобразование уравнений Максвелла – основополагающих для всех электромагнитных явлений. В 1919 году, наблюдая солнечное затмение, астрономы доказали, что Солнце служит своего рода гигантской линзой – вблизи диска нашего светила искривляется свет далеких звёзд. Это наблюдение стало триумфальным подтверждением общей теории относительности Эйнштейна: гравитационное поле Солнца действительно искривляет пространство. В определённом смысле можно сказать, что вблизи Солнца есть область с высоким показателем преломления. Цель изысканий трансформационной оптики – взять луч света и исказить его путь желаемым образом. Это можно сделать с помощью сверхмассивных объектов, но на самом деле благодаря Эйнштейну есть путь попроще – достаточно воспользоваться материалом, где особым образом варьируется показатель преломления. В рамках трансформационной оптики легко вычислить, в соответствии с каким математическим законом это должно происходить. А дальше – просто создать материал с заданными характеристиками.

В определённой степени действие материала на падающий на него свет определяется химическим составом вещества. Однако его внутренняя структура способна оказать на свет ещё большее воздействие. Так, посеребрённые зеркала прекрасно отражают свет, однако нецветные фотографии – тоже обязанные своей чернотой серебру (которое содержится в фотопленке) – кажутся чёрными. Это происходит потому, что размеры частиц серебра во втором случае намного меньше длины световых волн.

1.3. Характеристика метаматериалов и трансформационной оптики

Характеристики метаматериалов также определяются не их химическими свойствами, а специально созданной структурой. Для видимого света порядок структуры должен быть нанометровым, для микроволнового излучения – миллиметровым.

В последние 10 лет метаматериалы переживают настоящий расцвет. Спектр их возможностей ограничивается только нашим воображением. Уже созданы материалы и устройства со свойствами, которые ранее казались невероятными, – например, никогда не наблюдавшееся в природе отрицательное преломление, или эффект шапки-невидимки.

В обычных материалах свет распространяется по прямой до тех пор, пока не достигнет границы раздела между двумя прозрачными материалами. На ней он резко меняет направление. Метаматериалы устроены сложнее. В них можно заставить свет двигаться вдоль кривой, что сразу открывает перспективу создания таких устройств, как шапки-невидимки. Математический аппарат, с помощью которого можно предсказать, какой тип метаматерилов поведет свет по заданному пути, называется трансформационной оптикой.

1.3.1. Определения и терминология

Часто употребляемое определение нанотехнологии как комплекса методов работы с объектами размером менее 100 нанометров недостаточно точно описывает как объект, так и отличие нанотехнологии от традиционных технологий и научных дисциплин. Объекты нанотехнологий, с одной стороны, могут иметь характеристические размеры указанного диапазона:

• наночастицы, нанопорошки (объекты, у которых три характеристических размера находятся в диапазоне до 100 нм);

• нанотрубки, нановолокна (объекты, у которых два характеристических размера находятся в диапазоне до 100 нм);

• наноплёнки (объекты, у которых один характеристический размер находится в диапазоне до 100 нм).

С другой стороны, объектами нанотехнологий могут быть макроскопические объекты, атомарная структура которых контролируемо создаётся с разрешением на уровне отдельных атомов.

Нанотехнологии качественно отличаются от традиционных дисциплин, поскольку на таких масштабах привычные, макроскопические, технологии обращения с материей часто неприменимы, а микроскопические явления, пренебрежительно слабые на привычных масштабах, становятся намного значительнее: свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул или агрегатов молекул, квантовые эффекты.

В практическом аспекте это технологии производства устройств и их компонентов, необходимых для создания, обработки и манипуляции атомами, молекулами и частицами, размеры которых находятся в пределах от 1 до 100 нанометров. Однако, нанотехнология сейчас находится в начальной стадии развития, поскольку основные открытия, предсказываемые в этой области, пока не сделаны. Тем не менее проводимые исследования уже дают практические результаты. Использование в нанотехнологии передовых научных результатов позволяет относить её к высоким технологиям.

При работе с такими малыми размерами проявляются квантовые эффекты и эффекты межмолекулярных взаимодействий, такие как Ван-дер-Ваальсовы (силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10 — 20 кДж/моль.) взаимодействия. Нанотехнология и, в особенности, молекулярная технология — новые области, очень мало исследованные. Развитие современной электроники идёт по пути уменьшения размеров устройств. С другой стороны, классические методы производства подходят к своему естественному экономическому и технологическому барьеру, когда размер устройства уменьшается не намного, зато экономические затраты возрастают экспоненциально. Нанотехнология — следующий логический шаг развития электроники и других наукоёмких производств.

2. Наноматериалы

2.1. Наночастицы

Современная тенденция к миниатюризации показала, что вещество может иметь совершенно новые свойства, если взять очень маленькую частицу этого вещества. Частицы, размерами от 1 до 1000(свыше 100 нанометров наночастицами можно назвать их условно) нанометров обычно называют «наночастицами». Так, например, оказалось, что наночастицы некоторых материалов имеют очень хорошие каталитические и адсорбционные свойства. Другие материалы показывают удивительные оптические свойства, например, сверхтонкие пленки органических материалов применяют для производства солнечных батарей. Такие батареи, хоть и обладают сравнительно низкой квантовой эффективностью, зато более дешевы и могут быть механически гибкими. Удается добиться взаимодействия искусственных наночастиц с природными объектами наноразмеров — белками, нуклеиновыми кислотами и др. Тщательно очищенные, наночастицы могут самовыстраиваться в определенные структуры. Такая структура содержит строго упорядоченные наночастицы и также зачастую проявляет необычные свойства.

2.2. Полупроводниковые наноструктуры

Используя методы "зонной инженерии" и "инженерии волновых функций" можно конструировать квантоворазмерные структуры с заданным электронным спектром и требуемыми оптическими, электрическими и другими свойствами. Поэтому они очень удобны для приборных применений.

Квантовые ямы. Этим термином обозначаются системы, в которых имеется размерное квантование движения носителей заряда в одном направлении. Первоначально основные исследования квантовых ям проводились на инверсионных каналах кремниевых МОП транзисторов, позднее и до настоящего времени широко исследуются свойства квантовых ям в гетероструктурах. Основные физические явления в квантовых ямах: размерное квантование электронного спектра, квантовый эффект Холла (целочисленный и дробный), при специальном приготовлении очень высокая подвижность электронов. Основные методы получения квантовых ям на гетероструктурах: металлоорганическая газовая эпитаксия и молекулярно-пучковая эпитаксия.

Приборные применения: высокочастотные полевые транзисторы (Приложение №5) с высокой подвижностью электронов, полупроводниковые гетеролазеры и светодиоды от ближнего ИК до голубого света, лазеры (Приложение №4) дальнего ИК диапазона, параметрические источники света среднего ИК диапазона, фотоприемники среднего ИК диапазона, примесные фотоприемники дальнего ИК диапазона, приемники дальнего ИК диапазона на квантовом эффекте Холла, модуляторы в ближнем ИК диапазоне.

Квантовые проволоки – это системы, в которых движение носителей заряда квантовано в двух направлениях. Первые квантовые проволоки выполнялись на основе квантовых ям посредством создания потенциального рельефа с помощью двух затворов, расположенных над квантовой ямой. Основные физические явления в квантовых проволоках: квантование проводимости, сильно коррелированный электронный транспорт. Основные методы получения квантовых проволок те же, что и квантовых ям, плюс использование прецизионного травления или специальных затворов. Приборных применений пока нет.

Квантовые точки нанообъекты, в которых движение носителей заряда квантовано во всех трех направлениях. Имеют дискретный энергетический спектр (искусственный атом). Основные физические явления в квантовых точках: одноэлектронные и однофотонные явления. Методы получения те же, что и для квантовых ям, однако несколько иные режимы, если происходит спонтанный рост квантовых точек по механизму Странски-Крастанова. Или использование прецизионной литографии для создания квантовых точек из квантовых ям.

Приборные применения: лазеры и светодиоды в ближнем ИК диапазоне, фотоприемники для среднего ИК диапазона, однофотонные приемники, однофотонные генераторы, одноэлектронные транзисторы.

Структуры с туннельно-прозрачными барьерами (системы квантовых ям и сверхрешетки). Основные физические явления в таких системах: резонансное туннелирование; формирование минизонного спектра в сверхрешетках периодических системах, содержащих много квантовых ям, разделенных туннельно-прозрачными барьерами; нелинейные электрические и оптические явления в сверхрешетках. Методы выращивания этих структур те же, что и для квантовых ям.

Приборные применения: резонансно-туннельные диоды (генераторы и смесители в гигагерцовом и терагерцовом диапазонах); мощные генераторы и смесители на сверхрешетках: каскадные лазеры среднего и дальнего ИК диапазонов.

Фотонные кристаллы системы, в которых имеется зонный спектр для фотонов. Основные физические явления: отсутствие пропускания (полное отражение) света в определенном диапазоне частот, резонансные фотонные состояния. Существует несколько методов выполнения фотонных кристаллов, но все они пока несовершенны.

Возможные приборные применения: эффективные лазеры с низкими пороговыми токами, системы управления световыми потоками.

2.3. Наноматериалы

Материалы, разработанные на основе наночастиц с уникальными характеристиками, вытекающими из микроскопических размеров их составляющих.

• Углеродные нанотрубки – протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей (графенов) и заканчиваются обычно полусферической головкой (Приложение №11-12).

• Фуллерены – молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных форм углерода (другие — алмаз, карбин и графит) и представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода (Приложение №13).

• Графен – монослой атомов углерода, полученный в октябре 2004 года в Манчестерском университете (The University Of Manchester). Графен можно использовать, как детектор молекул (NO2), позволяющий детектировать приход и уход единичных молекул. Графен обладает высокой подвижностью при комнатной температуре, благодаря чему как только решат проблему формирования запрещённой зоны в этом полуметалле, обсуждают графен как перспективный материал, который заменит кремний в интегральных микросхемах (Приложение №14-16).

• Наноаккумуляторы – в начале 2005 года компания Altair Nanotechnologies (США) объявила о создании инновационного нанотехнологического материала для электродов литий-ионных аккумуляторов. Аккумуляторы с Li4Ti5O12 электродами имеют время зарядки 10-15 минут. В феврале 2006 года компания начала производство аккумуляторов на своём заводе в Индиане. В марте 2006 Altairnano и компания Boshart Engineering заключили соглашение о совместном создании электромобиля. В мае 2006 успешно завершились испытания автомобильных наноаккумуляторов. В июле 2006 Altair Nanotechnologies получила первый заказ на поставку литий-ионных аккумуляторов для электромобилей (Приложение №17-18).

3. Возможность создания шапки-невидимки

Идея шапки-невидимки, или волшебного кольца, делающего своего владельца незримым для чужих глаз, уже не первое столетие кочует из сказки в сказку. Однако только сейчас, с появлением трансформационной оптики и метаматериалов, такие мечты начали сбываться.

У шапки-невидимки должны быть два важных свойства. Во-первых, она не должна отражать свет сама и не допускать, чтобы он отражался от объекта под ней. Это в принципе легко – для видимой области спектра достаточно ведра чёрной краски (или его эквивалента – для радиоволн).

Во-вторых, надо как-то избавиться от тени – и это уже гораздо сложнее. Свет должен миновать объект, точно пустое место, – вот эту-то задачу и решает трансформационная оптика.

Мы привыкли считать, что свет всегда распространяется от источника по прямой – представим жёсткий негнущийся шест, служащий направляющей для света. Теперь допустим, что этот шест не такой уж негнущийся: он огибает объект, который мы хотим спрятать, и таким образом луч вообще не столкнётся с объектом. Наблюдатель, представляющий луч света прямым, будет обманут. С помощью метаматериалов можно заставить свет «обтекать» объект, как вода обтекает камни на дне ручья, – лучи будут снова сходиться за объектом, не оставляя и следа от его присутствия.

Подобные явления, когда свет распространяется по кривой, обманывая наблюдателя, можно встретить и в природе. В течение дня солнце раскаляет песок в пустыне – и воздух над песком нагревается вместе с ним. У нагретого воздуха меньше плотность и меньше показатель. Показатель - величина или величины, позволяющие судить о состоянии объекта преломления. Чем дальше от земли, тем воздух холоднее и показатель преломления больше – таким образом создаётся градиент с постепенным изменением показателя преломления. В результате солнечный свет может искривиться настолько, что наблюдатель видит на песке нечто, совершенно не напоминающее пустыню: пятачок, в котором «отражается» небо, – он очень напоминает лужу воды. Воды - вся вода, находящаяся в водных объектах, или целое озеро. Представьте только разочарование усталого путника, устремившегося к этому иллюзорному оазису!

Итак, создание шапки-невидимки можно свести к разработке некоего покрытия с нужным градиентом показателя преломления, искажающего свет точно так, как надо. Как именно должно быть устроено такое покрытие, должна рассчитать трансформационная оптика.

Разумеется, изготовление настоящей шапки-невидимки – дело. Дело - совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку деятельности, помещенных в одну обложку (для документов в бумажной форме). Нелёгкое, особенно в видимой области спектра, закономерно привлекающей наибольший интерес. Но в области радиоволн учёным и инженерам уже удалось достичь существенных успехов.

Кое-что получилось и с видимым светом – правда, шапки-невидимки пока работают в очень узком диапазоне внутри видимой области спектра.

Плащ-невидимку, работающий на батарейках, создали исследователи из университета штата Техас (США). Он способен сделать невидимым небольшой объект в микроволновом диапазоне. При этом если устройство подключить к источнику питания, то оно станет гораздо эффективнее, утверждают разработчики. Как отмечают ученые, плащ-невидимка важен в первую очередь не как устройство для сокрытия чего-либо от постороннего наблюдения. Так, для военных целей подобные разработки малоперспективны. Противник, который знает о существовании подобной технологии, может изменить используемый для наблюдения метод. К тому же радиоволны являются не единственным способом обнаружения целей, пишут мировые СМИ (Приложение №20).

Японскими учеными изобретен плащ-невидимка. Сделан он из материала, отражающего предметы, находящиеся на заднем плане. Камеры передают изображение на переднюю поверхность плаща, и человек сливается с пейзажем (Приложение №21).

Шотландские физики Наталия Королькова и ДарранМилн из Сент-Эндрюсского университета предложили метод, позволяющий делать невидимыми предметы, активируя электромагнитно индуцированную прозрачность (ЭИП) в обычных материалах при помощи двух точно настроенных лазеров (Приложение №22).

Принцип функционирования так называемых плащей-невидимок из метаматериалов основан на том, что они преломляют проходящий сквозь них свет таким образом, что внешний наблюдатель не может заметить скрываемый предмет. Для их создания требуются материалы с отрицательным показателем преломления света, которые и позволяют свету огибать твёрдое тело так, как будто на его месте ничего нет. Подобных материалов в природе, увы, не существует, поэтому их «мастерят» из слоёв обычных веществ, добиваясь, в конечном счете, отрицательного преломления света на выходе.

Исследователи показывают, что есть и альтернативный подход к проблеме. Вот их рассуждения. Электроны в атомах находятся на дискретных энергетических уровнях; при переходе электронов с уровня на уровень атомом поглощаются или излучаются фотоны. Воздействуя на обычное вещество двумя лазерами, излучающими на близких длинах волны, можно добиться того, что электроны в атомах будут возбуждены до состояний, когда они уже не смогут ни поглощать, ни испускать фотоны, по крайне мере для волн, по длине близких к излучению вышеупомянутой пары лазеров. Для того чтобы контролировать подобную маскировку, придётся управлять уровнем преломления при помощи прикладываемого магнитного поля. Преодолеть ограничения на эффективность электромагнитно индуцированной прозрачности исследователи предлагают с помощью «допирования» ЭИП-материалов атомами, в которых электроны могут находиться на пяти различных энергетических уровнях. Управлять же процессом можно посредством приложения внешнего магнитного поля. Если плотность поля распределить правильным образом, то такой материал превращается в «плащ-невидимку». Невидимость можно будет буквально включать, и выключать — включая и выключая магнитное поле. Метод требует лишь покрытия маскируемых объектов материалом из допированных нужными атомами кристаллов и пары лазеров (Приложение №19).

4. Проблемы и перспективы развития нанотехнологий

4.1. Ключевые проблемы развития нанотехнологий в России

Анализ мирового опыта формирования национальных и региональных программ по новым научно-техническим направлениям свидетельствует о необходимости выявления некоторых ключевых проблем в области разработки наноматериалов и нанотехнологий.

Первая проблема - формирование круга наиболее перспективных их потребителей, которые могут обеспечить максимальную эффективность применения современных достижений. Необходимо выявить, а затем и сформировать потребности общества в развитии нанотехнологий и наноматериалов, способных существенно повлиять на экономику, технику, производство, здравоохранение, экологию, образование, оборону и безопасность государства Вторая проблема - повышение эффективности применения наноматериалов и нанотехнологий. На начальном этапе стоимость наноматериалов будет выше, чем обычных материалов, но более высокая эффективность их применения будет давать прибыль. Поэтому необходимо среднесрочное и долгосрочное финансирование НИОКР по наноматериалам и нанотехнологиям с выбором способов реализации программы, включая масштабы и источники финансирования. Государство заинтересовано в быстрейшем развитии перспективного направления, поэтому оно должно взять на себя основные расходы на проведение фундаментальных и прикладных исследований, формирование инноваций.

Третья проблема - собственно разработка новых промышленных технологий получения наноматериалов, которые позволят России сохранить некоторые приоритеты в науке и производстве.

Четвертая проблема - обеспечение перехода от микротехнологий к нанотехнологиям и доведение разработок нанотехнологий до промышленного производства, особенно в области электроники и информатики. Пятая проблема - широкомасштабное развитие фундаментальных исследований во всех областях науки и техники, связанных с развитием нанотехнологий.

Шестая проблема - создание исследовательской инфраструктуры,

Седьмая проблема - создание финансово-экономического механизма формирования оборотных средств у институтов и предприятий-разработчиков наноматериалов и нанотехнологий, а также развитие инфраструктуры, обеспечивающей поддержку инновационной деятельности в этой сфере на всех ее стадиях - от выполнения научно-технических разработок до реализации высокотехнологической продукции.

Восьмая проблема - привлечение, подготовка и закрепление квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров для обновленного технологического комплекса Российской Федерации.

Для выработки и практической реализации необходимых и достаточных мер в области создания и развития нанотехнологий должна быть сформирована государственная политика, которая, в свою очередь, должна рассматриваться как часть государственной научно-технической политики, определяющей цели, задачи, направления, механизмы и формы деятельности органов государственной власти Российской Федерации по поддержке научно-технических разработок и использованию их результатов.

4.2. Перспективы использования нанотехнологий

Использование возможностей нанотехнологий может уже в недалекой перспективе принести резкое увеличение стоимости валового внутреннего продукта и значительный экономический эффект в следующих базовых отраслях экономики.

В машиностроении - увеличение ресурса режущих и обрабатывающих инструментов с помощью специальных покрытий и эмульсий, широкое внедрение нанотехнологических разработок в модернизацию парка высокоточных и прецизионных станков. Созданные с использованием нанотехнологий методы измерений и позиционирования обеспечат адаптивное управление режущим инструментом на основе оптических измерений обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей поверхности инструмента непосредственно в ходе технологического процесса.

В двигателестроении и автомобильной промышленности - за счет применения наноматериалов, более точной обработки и восстановления поверхностей можно добиться значительного (до 1,5-4 раз) увеличения ресурса работы автотранспорта, а также снижения втрое эксплуатационных затрат (в том числе расхода топлива), улучшения совокупности технических показателей (снижение шума, вредных выбросов), что позволяет успешнее конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В электронике и оптоэлектронике - расширение возможностей радиолокационных систем за счет применения фазированных антенных решеток с малошумящими СВЧ-транзисторами на основе наноструктур и волоконно-оптических линий связи с повышенной пропускной способностью с использованием фотоприемников и инжекционных лазеров на структурах с квантовыми точками; совершенствование тепловизионных обзорно-прицельных систем на основе использования матричных фотоприемных устройств, изготовленных на базе нанотехнологий и отличающихся высоким температурным разрешением; создание мощных экономичных инжекционных лазеров на основе наноструктур для накачки твердотельных лазеров, используемых в фемтосекундных системах.

В информатике - многократное повышение производительности систем передачи, обработки и хранения информации, а также создание новых архитектур высокопроизводительных устройств с приближением возможностей вычислительных систем к свойствам объектов живой природы с элементами интеллекта; адаптивное распределение управления функциональными системами, специализированные компоненты которых способны к самообучению и координированным действиям для достижения цели.

В энергетике (в том числе атомной) - наноматериалы используются для совершенствования технологии создания топливных и конструкционных элементов, повышения эффективности существующего оборудования и развития альтернативной энергетики (адсорбция и хранение водорода на основе углеродных наноструктур, увеличение в несколько раз эффективности солнечных батарей на основе процессов накопления и энергопереноса в неорганических и органических материалах с нанослоевой и кластерно-фрактальной структурой, разработка электродов с развитой поверхностью для водородной энергетики на основе трековых мембран).

В сельском хозяйстве - применение нанопрепаратов стероидного ряда, совмещенных с бактериородопсином, показало существенное (в среднем 1,5-2 раза) увеличение урожайности практически всех продовольственных (картофель, зерновые, овощные, плодово-ягодные) и технических (хлопок, лен) культур, повышение их устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Например, в опытах на различных видах животных показано резкое повышение их сопротивляемости стрессам и инфекциям (падеж снижается в 2 раза относительно контрольных групп животных) и повышение продуктивности по всем показателям в 1,5-3 раза.

В здравоохранении - нанотехнологий обеспечивают ускорение разработки новых лекарств, создание высокоэффективных нанопрепаративных форм и способов доставки лекарственных средств к очагу заболевания. Широкая перспектива открывается и в области медицинской техники (разработка средств диагностики, проведение нетравматических операций, создание искусственных органов). Общепризнано, что рынок здравоохранения является одним из самых значительных в мире, в то же время он слабо структурирован и в принципе "не насыщаем", а решаемые задачи носят гуманитарный характер.

В экологии - перспективными направлениями являются использование фильтров и мембран на основе наноматериалов для очистки воды и воздуха, опреснения морской воды, а также использование различных сенсоров для быстрого биохимического определения химического и биологического воздействий, синтез новых экологически чистых материалов, биосовместимых и биодеградируемых полимеров, создание новых методов утилизации и переработки отходов. Кроме того, существенное значение имеет перспектива применения нанопрепаративных форм на основе бактериородопсина. Исследования, проведенные с натуральными образцами почв, пораженных радиационно и химически (в том числе и чернобыльскими), показали возможность восстановления их с помощью разработанных препаратов до естественного состояния микрофлоры и плодоносности за 2,5-3 месяца при радиационных поражениях и за 5-6 месяцев при химических.

Заключение

С наступлением нового тысячелетия началась эра нанотехнологии. Стремительное развитие компьютерной техники, с одной стороны, будет стимулировать исследования в области нанотехнологий, с другой стороны, облегчит конструирование наномашин. Таким образом, нанотехнология будет быстро развиваться в течение последующих десятилетий.

Если человечество не будет создавать нанотехнологического оружия, то у него есть реальный шанс выжить. Причём его ждёт, если не безоблачное, то довольно светлое будущее в комфортном мире без экологических проблем. Жизнь на выживание превратится в приятную жизнь. Создание нанотехнологической промышленности будущего даст человечеству принципиально новый способ экологически чистого "выращивания" продуктов из атомов и молекул, что поможет решить проблему экологического и энергетического кризиса. А развитие таких технологий, особенно на начальном этапе, не рыночно, ибо требуют больших затрат на образование, научные исследования и их техническую реализацию.

Перспективы нанотехнологической отрасли поистине грандиозны. Нанотехнологии кардинальным образом изменят все сферы жизни человека. На их основе могут быть созданы товары и продукты, применение которых позволит революционизировать целые отрасли экономики. Джош Волфе (Josh Wolfe), редактор аналитического отчета Forbes/Wolfe Nanotech Report, пишет: "Мир будет просто построен заново. Нанотехнология потрясет все на планете".

В процессе работы над проектом я рассмотрела и изучила возможности метаматериалов и трансформационной оптики и пришла к выводу, что с развитием нанотехнологий в будущем возможно создание шапки-невидимки и подобных материалов.

Данный проект можно использовать на уроках физики при изучении оптических явлений, а также как дополнительный материал на факультативах, элективах и внеурочных занятиях.

Список литературы

Виктор Балабанов.Нанотехнологии. Наука будущего М.: Эксмо, 2009 г. 256 стр.

Головин, Ю. И. Введение в нанотехнику. М. : Машиностроение, 2007. - 493 стр

Рыбалкина М. М.: Нанотехнологии для всех. Nanotechnology News Network, 2005. - 444 с.

Мальцева П. П. Нанотехнологии. Наноматериалы. Наносистемная техника. Мировые достижения - 2008 год [] : сборник / под ред. П. П. Мальцева. - М. : Техносфера, 2008. - 432 с. : цв.ил. - (Мир материалов и технологий). - 369.00

Старостин, В. В. Материалы и методы нанотехнологии: учебное пособие / В. В. Старостин ; под общ. ред. Л. Н. Петрикеева. - М. : Бином. Лабораторий знаний, 2008. - 431 с.

Суздалев. И П. Нанотехнология М.--Комкнига, 2006 -- 592 стр.

Пул-мл., Ч. Нанотехнологии [] : учебное пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М. : Техносфера, 2009. - 335 стр.

ИА "Росбалт", /ГЖД (Горьковская железная дорога) испытывает новинки наноиндустрии Санкт-Петербург -- 16.01.2008

М.В.Попов О ходе формирования и перспективах развития инфраструктуры ННС ( аналитическая спарвка) /Первая ежегодной научно-техническая конференция НОР "Развитие нанотехнологического проекта в России: состояние и перспективы". -- Москва15.10.2009

http://www.nanosvit.com/publ/15-1-0-121

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#.D0.A4.D1.83.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F

http://nano.msu.ru

19