Мусохрановой Дарьи 403 группа

Методические рекомендации «организация групповой работы на уроках в начальной школе»

План:

1.введение

2.теоретическая часть

3.практическая часть

4.заключение

Введение.

Методические рекомендации разработаны для учителей начальных классов.

Системно-деятельностный подход подразумевает деятельность самих учащихся, поэтому важным условием является формирование коммуникативных умений. Одной из актуальных форм развития коммуникативных возможностей является организация групповой деятельности на уроке.

Основная цель групповой работы - развитие мышления учащихся. В то же время эффективность групповой работы проявила себя и в скорости решения задач, и в создании благоприятных условий для учебного самоопределения, и в формировании навыков организаторской работы, и, пожалуй, самое важное, в формировании рефлексивных способностей.

Системно-деятельностный подход подразумевает деятельность самих учащихся, поэтому важным условием является формирование коммуникативных умений. Одной из актуальных форм развития коммуникативных возможностей является организация групповой деятельности на уроке.

Теоретическая часть.

Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся, а развивать мышление – значит, развивать умение думать. При этом решается ряд учебных и воспитательных задач:

– возрастает объём усваиваемого материала и глубина его понимания;

– на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени, чем при фронтальном обучении;

– ученики получают удовольствие от занятий, комфортнее чувствуют себя в школе;

– возрастают познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся;

– меняется характер взаимоотношений между детьми (исчезают безразличие, агрессия, прибавляются теплота и человечность);

– возрастает сплочённость класса;

– растёт самокритичность (ребёнок, имевший опыт работы со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует);

– учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к учащимся (учитывать их взаимные склонности, способности, темп работы при делении класса на группы, давать группам задания, дифференцированные по трудности).

Таким образом, групповая работа создаёт благоприятные условия для включения всех школьников в активную работу на уроке. При организации работы в группах каждый ученик мыслит, выражает своё мнение. В группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. Особенно важно, что групповая форма работы позволяет реализовать индивидуальный подход в условиях массового обучения, организовать взаимодействие детей для выявления их индивидуальных возможностей и потребностей.

Развитие основ умения учиться (формирование универсальных учебных действий) определено Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), который предполагает решение ключевой педагогической задачи «научить учиться».

В структуре общеучебной компетентности младшего школьника одной из важных является коммуникативная компетентность.

Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. Как и любая другая компетентность, она не может формироваться вне деятельности. Учитель формирует данный вид компетентности, задавая своим собственным общением эталон коммуникативных умений, организовывая взаимодействие учеников друг с другом. С этой целью большое внимание уделяется одному из способов коллективного взаимодействия – работа в группах, которая позволяет улучшить успеваемость, раскрыть систему отношений школьника к миру, одноклассникам и самому себе.

Успешность групповой работы зависит от того насколько правильно и удачно сформированы группы. Опыт показывает, что высокую результативность дают не все группы, целесообразно так же знать, какие опасности могут подстерегать учителя.

Правила организации групповой работы.

Для того чтобы работа в группах на уроках была плодотворной, в первую очередь, необходимо научить детей правильно строить свои высказывания: и в частности: как выразить свою точку зрения, как высказать своё несогласие с мнением другого ученика, как уточнить высказывание одноклассника. Несколько образцов разных стилей взаимодействия помогают детям подобрать свой собственный стиль.

Кроме этого необходимо выработать и зафиксировать совместно с детьми правила работы в группе. Их должно быть минимальное количество, и они должны дополнять правила поведения на уроке.

Например:

говорить спокойно и ясно;

говорить только по делу;

не говорить всем сразу;

реагировать жестами и знаками;

возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего.

обращаться друг к другу по имени. ("Саша, ты не сказал, что…")

На интерактивной доске показываем правила работы в группах и вспоминаем правила перед тем, как дети начнут работать.

Во время групповой работы контролируем ход работы, отвечаем на вопросы, регулируем порядок работы, в случае необходимости оказываем помощь отдельным ученикам или группе в целом.Когда работа завершена, необходимо организовать обсуждение результата работы групп.

Также необходимо соблюдать основные правила организации групповой работы:

При построении учебного сотрудничества необходимо учесть, что такой формы общения в детском опыте еще не было. Поэтому детское сотрудничество следует культивировать с той же тщательностью, что и любой другой навык: не игнорируя мелочей, не пытаясь перейти к сложному до проработки простейшего. Как сесть за партой, чтобы смотреть не на учителя (как обычно), а на товарища; как соглашаться, а как возражать; как помогать, а как просить о помощи - без проработки всех этих "ритуалов" взаимодействия до автоматизма невозможно организовать более сложные формы совместной работы учащихся.

Вводя новую форму сотрудничества, необходимо дать ее образец. Учитель вместе с 1-2 детьми у доски показывает на одном примере весь ход работы, акцентируя форму взаимодействия (например, речевые клише:"Ты согласен?", "Не возражаешь?", "Почему ты так думаешь?"...). Несколько образцов разных стилей взаимодействия помогают детям подобрать свой собственный стиль.

По-настоящему образец совместной работы будет освоен детьми только после разбора 2-3 ошибок. Главный принцип разбора ошибок совместной работы: разбирать не содержательную ошибку (например, неверно составленную схему), а ход взаимодействия. Типичные ошибки взаимодействия стоит обыграть, даже если их еще не было в классе. По крайней мере, две-три сценки "неверного" общения учителю стоит показать классу (можно это сделать на куклах или с кем-то из взрослых). Во-первых, это типичный детский спор по схеме: "Нет, я прав!", "Нет, я!" (с возможным переходом к взаимным оскорблениям). Посмеявшись над такой сценкой, класс начинает формировать общественное мнение: "Так общаться смешно и глупо" - и легко выводит конструктивное правило: "Свое мнение надо не навязывать, а доказывать". Стоит разыграть и высмеять отношения ученика, который во всем уверен, не интересуется ничьим мнением и все делает так, как хочет, и его соседа, который сам ничего делать не желает и рад, когда за него действуют другие. Выход из таких отношений подскажут сами дети: "Обязательно спрашивай у товарища его мнение".

Как соединять детей в группы? С учетом их личных склонностей, но не только по этому критерию. Самому слабому ученику нужен не только "сильный", сколько терпеливый и доброжелательный партнер. Упрямцу полезно помериться силами с упрямцем. Двух озорников объединять опасно (но при тактичной поддержке именно в таком взрывоопасном соединении можно наладить с такими детьми доверительный контакт). Самых развитых детей не стоит надолго прикреплять к "слабеньким", им нужен партнер равной силы. По возможности лучше не объединять детей с плохой самоорганизацией, легко отвлекаемых, со слишком разными темпами работы. Но и в таких "группах риска" можно решить почти не решаемые воспитательные задачи: помочь детям увидеть свои недостатки и захотеть с ними справляться.

Для срабатывания групп нужны минимум 3-5 занятий. Поэтому часто пересаживать детей не стоит. Но закреплять единый состав групп, скажем, на четверть тоже не рекомендуется: дети должны получать опыт сотрудничества с разными партнерами. Однако и здесь возможен лишь строго индивидуальный подход. Скажем, двух девочек, привязанных друг к другу и не общающихся с другими детьми, разлучать можно лишь ненадолго ( с надеждой расширить круг их общения).

При оценке работы группы следует подчеркивать не столько ученические, сколько человеческие добродетели: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, вежливость. Оценивать можно лишь общую работу группы, ни в коем случае не давать детям, работавшим вместе, разных оценок.

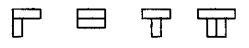

Групповая работа требует перестановки парт. Для работы тройками, а тем более четверками парты надо ставить так, чтобы детям, работающим вместе, удобно было смотреть друг на друга:

Основные противопоказания

Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме собственной беспомощности.

Детей, которые по каким бы то ни было причинам отказываются сегодня работать вместе, нельзя принуждать к общей работе (а завтра стоит им предложить снова сесть вместе). Чтобы не отвлекать класс во время урока на разбор личных неурядиц, вводится (постепенно, не с первого дня групповой работы) общее правило: "Если ты хочешь сменить соседа, сам договорись с ним и со своим новым соседом и все вместе предупредите учителя до урока".

Если кто-то пожелал работать в одиночку, учитель разрешает ему отсесть и не позволяет себе ни малейших проявлений неудовольствия, ни виндивидуальных, ни тем более в публичных оценках (но один на один с ребенком старается понять его мотивы и поощряет всякое побуждение кому-то помочь или получить чью-то помощь).

Нельзя занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 классе и более половины урока во 2 классе - это может привести к повышению утомляемости.

Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы дети должны обмениваться мнениями, высказывать свое отношение к работе товарища. Бороться надо лишь с возбужденными выкриками, с разговорами в полный голос. Но бороться мягко, помня, что младшие школьники, увлекшись задачей, не способны к полному самоконтролю

Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой работе. Достаточным наказанием обидчику будет отказ партнера сегодня с ним работать. Но обидчик имеет право найти себе нового товарища для работы на этом уроке (договорившись на перемене и сообщив учителю до звонка).

Практическая част.

Привожу пример занятия.

Цель: выявление и развитие способностей у детей устанавливать деловое отношения в совместной деятельности.

Время проведения: 15 минут.

Форма проведения: парная.

Оборудование: каждому ученику нужно дать шаблон варежки из белой бумаги, а также по два смайлика из плотной бумаги: на одном - улыбка, на другом- недовольное лицо (на обратной стороне указывается фамилия первоклассника). Такие же смайлики, только большего размера, понадобятся для размещения на классной доске. Каждому ученику необходимы цветные карандаши.

Организация занятия.

Вы предлагаете детям разбиться на пары (по их желанию) и раскрасить варежки так, чтобы они получились одинаковыми.

После того как учащиеся закончат работу, предложите им с помощью пиктограммы выразить свое отношение к заданию: если оно понравилось, дети покажут смеющийся смайлик, если не понравилось – грустный.

Проанализировав выполнение данного задания, я выяснила, что одни пары смогли договориться о порядке работы и выполнить ее полностью, другие не смогли продемонстрировать такой уровень сотрудничества. Процесс совместной деятельности дети подменили индивидуальной работой. Неготовность детей принимать общую цель совместной деятельности ставит преграду для формирования деловых межличностных отношений. Их отношения складываются только как личностные и не входят в зону деловых взаимоотношений.

Начиная с третьего класса, я ввожу в свою практику метод группового взаимодействия обучающихся. Организовывая работу в группах необходимо соблюдение нескольких условий:

Группа получает четко и конкретно сформулированную задачу с вполне предсказуемым результатом.

Обеспечение оборудования для решения задачи в виде учебников, дополнительной справочной литературы.

Заранее задается форма отчета группы: письменные или устные ответы на вопросы, заполнение таблицы и т. д.

В микрогруппах дети учатся высказывать свою точку зрения, уважительно относиться к мнению другого, подчинять свою точку зрения мнению товарищей, если они были ближе к истине при обсуждении учебной ситуации (коммуникативная компетенция). Решая совместно поставленную задачу, группа занимается сотрудничеством, сотворчеством. Здесь каждый работает на каждого. Обучающиеся в ходе обсуждения вносят свой посильный интеллектуальный вклад в общую копилку. Идет обмен знаниями, идеями. Меняется психологическая атмосфера. В группе даже «отстающие» обучающиеся не комплексуют, тоже начинают активно участвовать в обсуждении и решении поставленных задач. В ходе коллективного обсуждения ребята учатся культуре дискуссии, культуре общения и сотворчества, учатся слышать друг друга. С каждой новой учебной задачей они совершенствуют свою тактику познавательного поиска. Они сами создают свою формулу успеха.

Заключение.

Современные подходы к обучению школьников требуют пересмотра старых принципов построения учебного процесса и самого содержания образования в целом. Дидактическая система групповой работы является альтернативой классно-урочной системе обучения. Групповая форма работы содержит в себе массу новых идей. Она решает многие воспитательные и дидактические задачи, а также создает оптимальные условия для обучения и воспитания личности.

Групповая работа на уроках помогает слить обучение, воспитание, развитие в единый процесс.

Список литературы:

1. А.Б.Воронцов. Практика развивающего обучения по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова / Из опыта работы ЭУК ‘’Школа развития’’ (подразделения школы №1133 г. Москвы). – М.:ЦПРО ‘’Развитие личности’’,1998

2. И.В.Перепелица, И.И.Куксгаузен. Метод коллективного взаимообучения при работе по Образовательной системе ''Школа 2100''. - ж.''Начальная школа плюс до и после'', №11 – 2003 г., стр. 12

3. А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриева «Тренинговый подход к изучению дидактики начальной школы» М., 2010