Цель проекта: «Сбор краеведческого и исторического материала о селе Синьково

Задачи проекта:

1.Рассказать об истории села Синьково.

2.Восстановить хронологическую последовательность прошедших событий.

3. Упорядочить факты известные и малоизвестные нам о с. Синьково.

4. Познакомиться с жителями села, чья жизнь и деятельность неотделимы от жизни с. Синьково.

План проекта:

Рассказ учителя о истории с.Синьково.

Распределение тем для работы в группах.

Экскурсия «По улицам села Синьково».

Экскурсия в храм Архангела Михаила.

5.Встреча со старожилами.

6. Самостоятельный поиск и изучение материала о с. Синьково

7. Выставка рисунков «Моя история».

8. Посадка цветов у памятника воинам в с. Синьково.

9. Участие в митинге к 9 мая в с. Синьково.

10.Создание презентации.

11. Защита проектов.

Моё село родное,

Мой дом возле реки.

Вода совсем уж рядом:

Течёт, шумит, блестит.

И яркие стрекозы

Над камышом снуют.

Так радует картина,

А на душе – уют!

Видны холмы зеленые.

Деревья там растут,

Лисицы, волки, зайцы –

все обитают тут,

Село моё любимое!

Тебе уж много лет!

Но для меня на свете

Чудесней края нет!

Виктория Бурьян

Село Синьково расположено в западной части Раменского района Московской области, около 8 км к юго-западу от города. Расстояние до Москвы по прямой: 41 км.

В настоящее время входит в состав Софьинского сельского поселения.

Синьково расположено на пяти холмах: Каменка, Поповка, Песочные ворота, Кочина гора и Выселки..Улица, после съезда со старой Рязанки называется по наименованию холма «Выселками». Новые наделы, расположенные вдоль этой дороги, давали молодым синьковским семьям. Улица от магазина до больницы называется «Порядок».Улица, идущая после проезда магазина, на юг, называется по имени холма, — «Кочина гора». «Кочина гора», начинается к югу от села и представляет собой холмистую местность. В низине «Кочиной горы» находятся пруды «Верхний» и «Нижний». Самый высокий холм – «Поповка»..На юго-западе от села можно увидеть «Каменки». В районе плотины расположен холм «Песочные ворота».

Лесной массив, расположенный южнее деревни Запрудное, носит причудливое название Чубаниха, а массив юго-западнее с Синьково называется Курчкополь (Курчкопань). Лес, расположенный слева от дороги, ведущей от села на юг, жители называют Дубовой рощей, а по старому Трущобами.

Здешняя речка Ольховка берет свое начало в лесной чащобе Курчкопоня (Курчкопани), в Глуховой поляне, и на подходе к Синьково вбирает в себя еще один глуховский ручей. Перед селом речка заполняет углубление, образуя пруд. Пруд перегораживается плотиной, поддерживается в рабочем состоянии.. Раньше этот живописнейший водоем был любимым местом отдыха местной детворы и дачников. Теперь все подступы к платине огорожены.Речка Ольховка разделяет село Синьково и деревню Запрудное. На старых картах мы видим, что речке неоднократно меняли название:Олуховка(1797) Оршки (1878),Ольховка (1928), Глуховка (1950), Ореховка(1984). Это не удивляет. Село Синьково в разные времена тоже меняло своё название: Сынково, Сенково, Сеньково, Синьково. Всё это хорошо прослеживается на старинных картах.

История села Синьково

Первые упоминания о селе Синьково относятся к 1589 году в книгах Елизария Сабурова. )». Существует несколько версий названия села. Одна из них, что знатные люди дарили села наследнику (сынку) отсюда и название села Сынкова, потом изменили в Сеньково, а затем в более созвучное для русского языка.сС1628 года с. Синьково числится в дворцовом ведомстве. В это время там уже имеется церковь Михаила Архангела с приделом Дмитрия Прилуцкого» .

Село Синьково являлось центром значительной дворцовой вотчины, земли которой протянулись на десяток верст от Москвы-реки до верхов речки Велинки. В 1646 году при нем числилось 5 деревень, из которых сегодня сохранились Вертячево и Шилово на Москва-реке, Васильево на реке Велинка.

В 1731 г. Синьково с деревнями пожаловано указом императрицы Анны - Иоанновны графу С.А. Салтыкову.. Село переходит по наследству. Семья Салтыковых владеет им до 1795 года. В связи с переходом села из дворцового ведомства в ведение Салтыкова, положение крестьян изменилось. Они стали работать на оброке в пользу графа Салтыкова С.А.

В 1795 г село продали Марье Алексеевне Измайловой, а в 1848 г.перешло к Воронцовым.

После отмены крепостного права село Синьково было приписано к Бронницкому уезду.

В этом году (2019) селу исполняется ровно 430 лет

Ювелирная артель села Синьково.

В 17 веке в селе Синьково начало зарождаться ювелирное мастерство. Крестьянин Королёв Егор Иванович стоял у первоисточников зарождения ювелирного промысла.

Первые мастера работали в собственных домах, не имея разрешения на выполнение работ связанных с ювелирным производством. А в конце 1871 года была официально создана ювелирная артель со всеми разрешающими документами.

Ювелирная артель располагалась в домах Егора Ивановича Королёва и Семинчёва. В каждом из этих домов работало по 20 – 25 наёмных ювелирных мастеров.

Синьковские ювелиры выполняли заказы на сложные ювелирные изделия. Слава о их мастерстве распространялась далеко за территорию района и области. Обучаться мастерству к Синьковским мастерам приезжали подростки из других сёл и городов. А молодёжь нашего села стремилась обучаться у лучших мастеров Москвы.

После революции 1917 года артель была национализирована, а ювелиры Королёвы и Семинчёвы были раскулачены.

В 1926 году, после некоторого спада среди ювелиров села связанного с тяжёлыми послереволюционными годами, артель начинает возрождаться. Но в начале 30 годов началась политика принудительного вступления в колхозы, что привело к оттоку ювелирных мастеров из села.

Дом Е.И.Королёва (1924 год)

Из воспоминаний Б.В.Бучина: «Мой отец был ювелиром, 14 лет в ювелирных мастерских проработал. В 30-х годах отца заставляли идти в колхоз. Он говорит: как же я пойду в колхоз, когда я даже не знаю, как запрягать, я же ювелир. Пришли, забрали из подпола картошку, мы с сестрой ходили по миру.»

Не смотря на все тяготы того время артельщики выпускали цепочки различного плетения. До конца 40-х годов среди артельщиков преобладает надомный труд.

В 1951 году строятся производственные помещения. Из бывшей артели получается ювелирная фабрика. Директором ювелирной фабрики был Ф.И. Кочетков. Работа в цехах позволила увеличить количество выпускаемой продукции, а также расширить её ассортимент. На фабрике начинают выпускать кольца, перстни с драгоценными камнями, броши.

Это очень помогло нашей стране в трудный момент. Из воспоминаний Огейки Л.И.: «Очень тяжело нам пришлось 54-55 годах. В стране был неурожай. Вся ювелирная продукция шла на экспорт. На эти деньги для страны закупался хлеб. Из Москвы приезжали люди и объясняли нам, как важно выпустить как можно больше изделий, но мы и сами понимали важность нашей работы. Мы оставались после работы и работали в две смены». В 1960 году фабрика ювелирных изделий была награждена дипломом Всероссийского смотра - выставки изделий народного промысла»

В 1963 году происходит объединение Синьковской и Бронницкой ювелирных фабрик.

Золотые и серебряные цеха были переведены в новые корпуса Бронницкого ювелирного завода. Медный цех продолжал свою работу до 1984 года.

До сих пор известны целые династии мастеров-ювелиров:

Лапкиных Новиковых, Кочетковых, Куркоткиных, Бучиных,

Петуховых, Рябовых, Катерухиных, Спарышкиных, Столяровых, «Ученики приехавшие обучаться гравёрному мастерству» Бабакиных, Демидовых и многих других.

(конец 40-х годов)

Школа села Синьково.

В 1872 году правлением Московского воспитательного дома было открыто Синьковское земское училище, в 1880 году перешедшее в ведение Бронницкого земства. Школа размещалась в церковном здании возле церкви Михаила Архангела за селом. В 1904 году при ней была открыта библиотека. Сразу после революции 1917 года ранее существовавшую школу села Синьково реорганизовали в школу первой ступени (начальное образование) в 1932 году – в семилетнюю, а с 1937 года в среднюю десятилетнюю. С 1917 по 1933 год директором школы был Сыровский Яков Михайлович. За годы его правления в школе были организованы следующие кружки: хоровой, струнный, драматический, спортивный и т.д. Школьники выступали на всех сельских праздниках, помогали при сборе урожая на полях колхоза «Серп и молот».

В 1934 – 1937 годах к основному зданию школы была сделана пристройка. В то время в школе училось 460 человек из 18 окружающих селений.

С 1941 года директором школы стал Ястребов Борис Николаевич, завучем школы – Валынский Виктор Васильевич.

В 1956 году при школе были построены мастерская по труду, гараж, географическая площадка, теплица. Также имелись учебный трактор, автомашина, звуковое кино, трансляционный узел.

На этой фотографии (7 класс 1952 г.) в верхнем ряду среди учеников старший вожатый Горохов Николай Алексеевич.

Из воспоминаний Волынского Евгения Викторовича: «В школе Горохов Коля был жутким шалопаем. Помню, как после школы однажды с отцом мы ходили в д. Становое к отцу Николая поговорить о школьной жизни его сына. Кто тогда мог себе представить, что в 1958 году Николай Алексеевич станет директором Синьковской, а потом Ильинской школы.»

Из воспоминаний Сакс Елизаветы Сергеевны: «Когда я пришла учиться в Синьковскую школу директором школы уже был Горохов Николай Алексеевич. В школе велась большая воспитательная работа, работало ученическое самоуправление, проводилось соревнование между классами. Председателем учкома была Духалина Люба.

Один раз в четверть в коридоре вывешивался стенд, где отражался ход соревнования. Каждый класс получал очки за дежурство, за сбор макулатуры, металлолома, заготовки дров для отопления школы, участие в спортивных соревнованиях, в работе на полях колхоза осенью, …»

Но после того, как в 19 67 году была построена новая школа в п. РАОС в с.Синьково осталась только начальная школа.

Школа просуществовала до 1975 года.

На втором плане здание Синьковской школы в последние годы её существования.

Колхоз «Серп и молот»

С незапамятных веков жители села Синьково занимались сельским хозяйством.

Село Синьково после крестьянской реформы 1861 года входило в состав Софьинской волости.

При низких ценах на свою продукцию крестьянин имел не более 100-120 рублей дохода в год, а налогов платил 30-40 рублей. Такие поборы для хозяйства являлись разорительными.

Тем не менее, урожаи у крестьян оставались низкими, так как в деревнях было много безлошадных хозяйств. Первая мировая война усугубила положение крестьян.

В феврале 1917 года самодержавие было свергнуто.

До начала 30 годов жители села Синьково продолжали вести единоличные крестьянские хозяйства. В начале 30 годов была проведена политика принудительного вступления в колхозы, что дало большой толчок к развитию нового сельского хозяйства.

Организованный в 1930 году колхоз «Серп и молот» задействовал основную часть населения. По итогам года на начисленные трудодни колхозникам выдавалась продукция колхоза. Колхозники выращивали овощные и зерновые культуры, занимались садоводством, пчеловодством, животноводством и птицеводством.

Чтобы можно было задействовать на работах женщин имеющих малолетних детей в колхозе создаётся детский сад. Месторасположения детского сада меняется несколько раз, так «Колхозницы села Синьково в перерыве между сельхозработами»

как он находился в домах которые пустовали по разным обстоятельствам.

С 1937 по 1946 год председателем колхоза была жительница села Кочеткова Татьяна Алексеевна. В это время колхоз вышел в передовики района, за что был выдвинут на участие в Выставке Достижений Народного Хозяйства.

С 1946 по 1959 год председателем колхоза был Хромов Василий Алексеевич.

Каждый год после окончания посевных работ на стадионе который находился у Трущобы проводился большой сельский праздник со спортивными соревнованиями и концертом в котором принимал участие хор, ансамбль песни и пляски, струнный оркестр Синьковского дома культуры.

Группа Синьковского д/с 1938 год

В начале 1959 года было проведено слияние колхоза «Серп и молот» с соседним совхозом «Пламя», а в конце того же года он был присоединён к совхозу «Раменское».

Служащие ювелирной фабрики тесно сотрудничали с совхозом «Пламя», оказывали им помощь во время уборки урожая.

Вскоре была закрыта ферма. Сады, окружающие село Синьково, были вырублены. На землях перешедших совхозу «Пламя» долгое время (до начала 2000 годов) выращивали картофель и кормовые культуры.

Больница села Синьково.

В 1910 году в селе Синьково на деньги собранные Синьковской общиной, в первую очередь на деньги выделенные семьями ювелирных мастеров Королёвых и Семинчёвых начинается строительство Синьковской амбулатории. В Памятной книге 1914 года отмечается наличие в селе Синьково амбулаторного пункта с врачом Алексеем Николаевичем Тихомировым. В 1918 году в Синьковской лечебнице открылось госпитальное отделение, в дальнейшем перешедшее в сельскую больницу.

Больница представляла собой полноценное лечебное учреждение с квалифицированными врачами, в составе которого были: роддом, терапевтическое, хирургическое отделения, амбулатория, морг.

Имея свою больницу жители села были вынуждены ездить за медикаментами в г. Бронницы, но в 1941 году был организован медпункт в доме семьи Новиковых.

«Дом семьи Новиковых- 50-е годы»

С 1955 года в больнице работала Рыжова Анфиса Сергеевна. Она вспоминает : « Когда я пришла работать в больницу главврачом больницы была Сердобыльцева Марина Ильинична. Больные могли постучать в её дверь в любое время суток. Марина Ильинична бросала всё, брала сундучок с медикаментами стоящий наготове у её двери и спешила к больным В этом же году в городе Раменское проводился Конкурс сандружинников на котором мы завоевали 1 место.

В1956 году Марина Ильинична перешла работать в другую больницу, а к нам пришёл главврачом …Абрам Борисович. Он был хирургом от бога, делал сложнейшии операции, но и он через год ушёл.

В 1957 году в нашу больницу пришла семья врачей Щетинины Александр Андреевич – хирург и главврач и Александра Яковлевна – терапевт. Следом приехала врач-терапевт Иконникова Валентина Ивановна».

Из воспоминаний Огейки Любови: «В 1957 году в районе свирепствовал «Брюшной тиф», медицинских «В третьем ряду между флагами стоит Рыжова А.С., вторая справа Огейка Л.И.» работников не хватало, вся наша сандружина была брошена на борьбу с Брюшным тифом. Мы обходили каждый дом, обследуя население.»

С 1962года главврачом нашей больницы стал СилаковП.В., который проработал в этой больницы до последних дней её существования, а вместе с ним и терапевт Дубина Т.Т., гинеколог Черногорлова В.И., детский врач ГриненкоА.И., стоматолог Сорокина Т.В. В последствии ( в1987 году) из-за ветхости здание больницы было закрыты. Сейчас в селе построен новый медпункт. Фельдшером в нём работает дочь Рыжовой А.С - Рыжова Н.

Храм Архангела Михаила.

Принадлежность древней части здания XVI столетию была установлена, когда удалось отыскать известие о каменной церкви в Синькове в Писцовых книгах Поместного приказа 1621–1628 гг. Следующие документальные упоминания о ней связаны 1788 годом, как церкви Михаила Архангела с пределом Сергея Радонежского на крутом берегу реки Глуховки в усадьбе Салтыковых.

В 1843 году священник (23) Василий Любимов обновил иконы иконостаса. В 1864 году на заводе Финляндского отлили семь колоколов для колокольни. В 1884 году крыша церкви была покрыта медянкой. В 1911 году живописцы художественной мастерской Я.Е. Епанчикова обновили настенную живопись,

иконостас придела, а также были переделаны своды в трапезной.

Богослужения в храме прекратились в 1930 году, тогда во время борьбы коммунистов с религией закрывались храмы повсеместно. В 1930 году в храме устроили автотракторную мастерскую, из-за которой пострадали белокаменные убранства фасадов, разрушены многие конструктивные элементы. До 30-х годов церковь имела ограду в виде кирпичных столбов с деревянным штакетником.

Храм Архангела Михаила (Фотография начала 50-х годов ) В 1958 г. разрушена колокольня. До недавнего времени внутри церкви сохранялись остатки древнего белокаменного храма, но грабители разобрали уникальный северный портал и часть откосов, выломали почти все кованые решетки из окон и начали растаскивать белокаменный цоколь.

С этого момента храм был передан верующим, а сам процесс восстановления стал быстро набирать обороты. В настоящее время в церкви проводятся еженедельные и торжественные праздничные богослужения. Одновременно продолжается реставрация. Предполагается восстановление настенной живописи и улучшения внутреннего убранства Храма .

В январе 2019 года мы посетили храм. Директор воскресной школы рассказала нам о истории Храма.

Отец Алексей усердно служит и молится. Говорят, раз Храм всем миром подняли, люди обязательно вернутся к Богу, станут лучше, трудолюбивей и добрей. А значит, и в истории нашего старинного села будет ещё много ярких и значительных событий.

Отечественная война 1941-1945 в истории села Синьково.

Великая Отечественная война 1941 – 1945 года оставила глубокий след в истории с. Синьково. Из числа жителей на фронт ушли практически все взрослые мужчины. Немало тяжёлых испытаний выпало и на долю мирных жителей Синьково. Готовясь к серьёзным авианалётам противника, население, по заданию командования, на окраине села, за Кочиной горой, рыло укреплённые окопы – траншеи для установки зенитных батарей.

Женщины, старики, дети остались в селе и помогали фронту как могли. Из воспоминаний старожилы села Агейко Любовь Ивановны «Я была маленькой девочкой, но очень хорошо помню, как мама уходила рыть окопы-траншеи. Там устанавливали зенитные установки, чтобы бить по самолетам противника. До села немцы не дошли. Помню, как летели немецкие самолеты бомбить Москву. Было очень страшно. Фашисты бомбили рядом с селом. В каждом саду рыли землянки и во время налетов укрывались там. Колхоз продолжал работать. Пахали, сеяли, убирали урожай. Все свозили в Софьино.»

Из воспоминаний Волынского Евгения Викторовича:

« …В начале войны на фронт ушли все мужчины-учителя месте с выпускным 10 классом. В то время мы жили в так называемом «Учительском доме» - общежитие для нескольких учительских семей. Нам была выделена комната одного из ушедших на фронт преподавателей школы. После него нам осталась несколько тарелок, кастрюля и очень дорогой подарок - коза. Вскоре с фронта вернулся отец, а через год и Б.Н.Ястребов. В самое голодное время было решено возделать и засадить картошкой всю свободную землю возле школы. Помню как не хотела копаться земля которая долгие годы была дорогой, по которой ученики бежали в школу, прыгали на переменах.

Не многие мужчины вернулись с фронта среди них был и тот, в чьей комнате мы поселились .После войны на месте картофельных грядок посадили яблоневый и вишнёвый сад. Руководила работами учитель биологии Горшенина Мария Андреевна.

В селе установлен памятник воинам, погибшим в годы ВОВ. На памятнике высечены имена 110 воинов сёл Синьково, Ивановка, Запрудное отдавших жизнь за Родину.

В этом году мы высадили цветы в клумбе у памятника, приняли участие в митинге посвященному Дню Победы.

«Учительский дом»

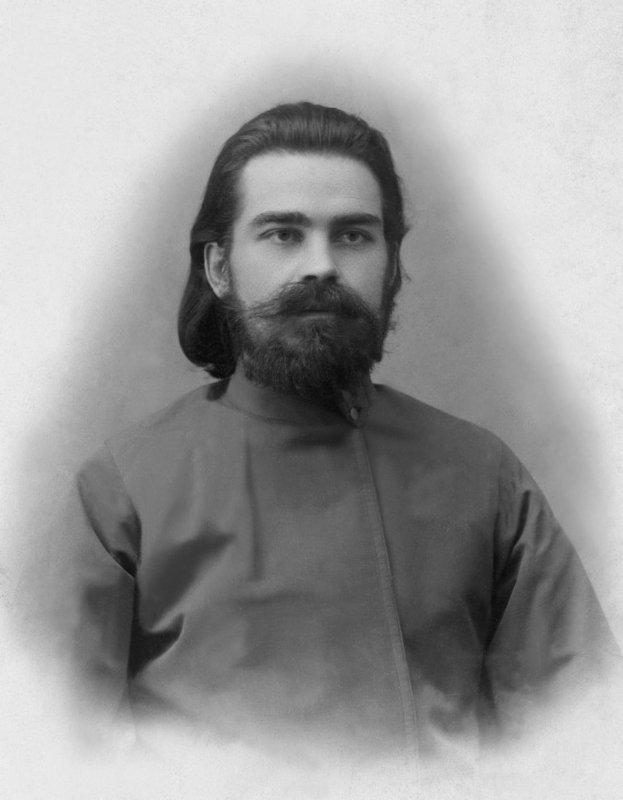

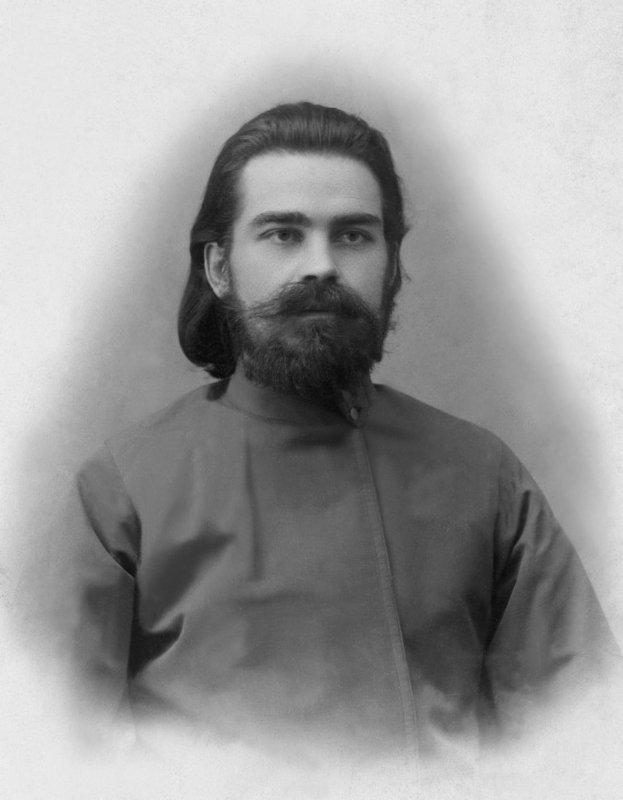

Священномученик Александр родился 22 января 1876 года в селе Синьково Софьинской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье священника Петра Лихарева. В 1896 году Александр окончил Московскую Духовную семинарию и поступил учителем в церковноприходскую школу в селе Иславском Звенигородского уезда Московской губернии. 5 мая 1899 года он был рукоположен во диакона к Тихвинской на Бережках церкви в Москве, а 26 июня 1920 года – к той же церкви священником. 24 августа 1928 года отец Александр был назначен настоятелем этой церкви. 22 июля 1930 года он был переведен в Богоявленский собор в Дорогомилове (по некоторым данным 25 марта 1932 года он был возведен в сан протоиерея). 23 ноября того же года отец Александр был назначен священником в Богородице-Владимировскую церковь в город Мытищи, а 22 октября 1935 года переведен в Николаевскую церковь в поселке Подсолнечное Солнечногорского района.

27 ноября 1937 года иерей Александр был арестован, заключен в Таганскую тюрьму в Москве и допрошен.

– Следствие располагает данными о том, что вы среди населения вели контрреволюционную деятельность, – заявил следователь.

– В контрреволюционной деятельности я себя виновным не признаю, – ответил священник.

Следователь допросил свидетелей; один из них, священник, показал, что отец Александр говорил ему, что советская власть выпустила сталинскую конституцию и, казалось бы, должна быть полная свобода, но получается наоборот, и в особенности это касается религии. Священников гоняют из района в район, нигде их не прописывают, одного батюшку послали в пятнадцатое место, – и получается большевистское пустословие, а не конституция.

3 декабря 1937 года следствие было завершено, и 5 декабря тройка НКВД приговорила отца Александра к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере.

11 декабря всем подследственным, многие из которых ожидали после столь краткого следствия освобождения или по крайней мере ссылки, было объявлено, что они приговорены к десяти годам каторжного труда; после этого их погрузили в вагоны и отправили в Красноярский край. 9 января 1938 года они прибыли на станцию Суслово Красноярского края, и часть священников, в том числе и отец Александр Лихарев, были направлены на работу на свиноферму Бамлага НКВД.

Еще дорогой отец Александр заболел – поначалу болезнь казалась простой простудой, но впоследствии, когда этап прибыл на конечный пункт, священник оказался в условиях жизни настолько суровых, что ослабевший во время этапа организм уже не смог справиться с болезнью. Всех заключенных поместили во временных землянках. Стояли сибирские морозы, было холодно, а дров недоставало даже на то, чтобы вскипятить воду. Вскоре в лагере началась эпидемия дизентерии. В больнице не хватало мест, и многие больные умирали в землянках.

Отец Александр также заболел дизентерией, и жившие с ним в одной землянке заключенные священники стали хлопотать о помещении его в больницу. Иерей Александр Лихарев скончался в лагерной больнице 17 марта 1938 года. Находившийся вместе с ним заключенный священник написал его детям: «Похоронен он... в братской могиле, близ мельницы... ушел родитель ваш в другой мир, но никого не оскорбил он ни на службе ранее, ни в заключении...»

Бучин Борис Владимирович (28.03.1923 –14.01.2016г.)

Бучин Борис Владимирович – командир звена 136-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.

Родился 28 марта 1923 года в селе Синьково Раменского района Московской области, в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1945 года. В 1938 году окончил неполную среднюю школу города Перова (ныне Восточный административный округ столицы). После окончания семилетки успешно сдал вступительные экзамены в Московский строительный техникум. Учебу совмещал с занятиями в аэроклубе, который окончил в 1940 году, получив звание пилота. В 1940 году со 2-го курса Московского строительного техникума призван в Красную Армию.

Однажды Бориса Бучина вызвали в райком комсомола и вручили ему путёвку на учебу в школу военных лётчиков в Ворошиловград. С началом Великой Отечественной войны, когда курсант Бучин сдал экзамены за 1-й курс, школу эвакуировали в город Уральск.

В январе 1943 года Бучина в звании младшего лейтенанта направили в действующую армию.

Бучин попал на Южный фронт, в 1-ю эскадрилью 75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии. И сразу окунулся в боевую работу. Боевое крещение получил в районе города Таганрога на Азовском море. Штурмовики потопили баржу с грузом и гитлеровцами и 2 катера сопровождения.

В одном из вылетов, когда эскадрилья «илов» шла на штурмовку вражеских объектов, на встречном курсе наша шестёрка встретила более 50 немецких бомбардировщиков. Командир эскадрильи дал команду принять бой. В итоге 7 бомбардировщиков противника были сбиты, а остальные сбросили бомбы, не достигнув цели. Этот воздушный бой для Бориса Бучина мог оказаться последним. Был момент, когда экипаж вражеской машины в панике начал сбрасывать бомбы над пролетавшим ниже штурмовиком Бучина. И только удача и профессиональное мастерство молодого лётчика помогли ему увернуться от смертоносной лавины, сохранить и машину, и жизнь.

Потом была напряженная каждодневная работа в составе одной из авиационных частей 4-го Украинского фронта. Командир эскадрильи Бучин участвовал в освобождении Донбасса, прорыве немецкой обороны на реке Миус. Сражался в небе над Днепром. Участвовал в освобождении города Мелитополя и Крыма. Был ранен. Короткое время находился на излечении в госпитале.

16 апреля 1944 года предстоял очередной вылет на штурмовку вражеского аэродрома в район города Балаклава. Вскоре тройка штурмовиков уже выходила на цель, но на их пути плотной стеной встал заградительный огонь зенитных батарей противника. «Илы», не меняя курса, провели атаку наземных целей. Меткие удары штурмовиков с моря зажгли до десятка самолётов противника. Машину Бучина резко тряхнуло, было ясно: попал снаряд. Тут же по обшивке полыхнуло пламя, и едкий плотный дым окутал кабину. Борис постарался подальше увести самолёт от места штурмовки, поближе к линии фронта, понимая, что дотянуть горящую машину до своей территории ему вряд ли удастся. Лётчик покинул штурмовик только тогда, когда пламя уже охватило кабину.

В июле 1944 года Бучина перевели на 3-й Белорусский фронт, в 136-й гвардейский авиационный полк. Теперь «илы» Бучина уничтожают живую силу и технику противника на территории Белоруссии и Литвы, штурмуют позиции врага в районе городов Витебск, Орша, Борисов, Минск, Гродно, Каунас, участвуют в разгроме немецкой группировки под Кёнигсбергом.

Особенно памятны штурмовки на косе Фриш-Нерунг. В одном из боевых вылетов самолёт Бучина был подбит. Пилоту ничего не оставалось делать, как возможно дольше удерживать горящий «ил» в горизонтальном положении. Приземляясь, штурмовик искорёжил немецкую гаубицу. Сам же Бучин и его стрелок по счастливой случайности отделались небольшим испугом да царапинами.

Всего за 2 с половиной года пребывания на фронте Бучин совершил 170 боевых вылетов, 5 раз его сбивали над целью, трижды он был ранен, но после лечения вновь садился за штурвал Ил-2.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему лейтенанту Бучину Борису Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в ВВС. С 1960 года полковник Б.В.Бучин в запасе. Жил в Москве. Вплоть до 1992 года трудился на одном из предприятий столицы в должности военпреда. Умер 14 января 2016 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Награждён орденом Ленина (19.04.45), 3 орденами Красного Знамени (03.12.43; 19.05.44; 30.05.45), орденом Александра Невского (19.07.44), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (07.02.45; 06.04.85), орденом Отечественной войны 2-й степени (19.03.45), 2 орденами Красной Звезды (24.07.43; 30.12.56), медалями

Данная работа основана на воспоминаниях и фотографиях из личного архива жителей села Синьково:

Огейки Л.П., Балашовой Н.П., Чуднова В.В., Новиковой А.И., Рыжовой А.С., Новожиловой Г.И., Волынского Е.В. , Подаруева Е.Е.,Демидова.