Сценарий урока «Город мастеров»

Цель: формирование у ребенка ощущения своего начального родства окружающему социокультурному и духовному пространству, уверенности в том, что мир вокруг нас не является чужим.

Оборудование: предметы изделия тагильских мастеров, дополнительная литература и иллюстрации по данной теме, виды Н.Тагила.

Занятие проводится вместе с родителями.

Ход урока.

Диагностический (подготовительный) этап

Велика наша Родина Россия, но у каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок земли, где мы родились, где прошло наше детство, где живут наши родители и друзья, где находится наш родной дом.

Город Нижний Тагил – это наша малая родина.

А что мы знаем о нем?

Ты не задумывался, почему наш город назвали Тагил?

Своё имя город получил по названию реки, в долине которой он расположен.

Почему же Тагил Нижний?

На Урале два города носят имя Тагил.

Оба они разместились на одной реке, но один находится в верхнем течении реки, поэтому его назвали Верхний Тагил, а наш город в нижнем течении. Поэтому он Нижний Тагил.

А что обозначает слово «Тагил»?

Учёные не дают одного ответа на этот вопрос. Можно перевести и так: «таг» - гора, «иль» - страна. Тогда получится, что Тагил – это страна гор.

2.Прогнозирование

Есть такая пословица «Землю солнце красит, а человека – труд», а если ее продолжить «Землю солнце красит, человека – труд, а город - ….» Что у вас получилось? Какие у вас на этот счёт мысли? (люди)

Поэтому больше подходит нашему городу такое имя: «Город мастеров».

3.Планирование

Давайте докажем это. (организация работы в группах)

Групповая работа.

Задание. Каждой группе даётся ключевое слово, которое поможет учащимся и родителям раскрыть его загадку, тайну, а также будет подспорьем к рассказу о Нижнем Тагиле как городу мастеров.

Первая группа «Паровоз»

Вторая группа «Старый соболь»

Третья группа «Хрустальный лак»

Четвёртая группа «Шкатулка»

Пятая группа «Танкоград»

(В процессе работы используется приготовленная заранее литература о Нижнем Тагиле, демонстрируются иллюстрации и предметы).

Есть такая пословица «Землю солнце красит, а человека – труд», а если ее продолжить «Землю солнце красит, человека – труд, а город - ….» Что у вас получилось? Какие у вас на этот счёт мысли? (люди)

4.Реализация

Вы можете гордиться своим городом – городом настоящих мастеров, а самое главное людьми, которые благоустраивают, делают красивее, прославляют его и сочиняют о нем стихи.

Дети зачитывают краткие выводы.

1 ребенок

-Тагильское железо марки «Старый соболь» охотно покупали в Англии, Франции и других странах, потому, что оно было лучшим.

2 ребенок

-Именно в нашем городе берут свое начало все российские железные дороги, потому что первый в России паровоз и железная дорога были построены в Нижнем Тагиле.

3 ребенок

-Тагильские подносы были известны не только в России, но и в Персии, Китае, Индии. Выкованные из тонкого железа, украшенные яркой росписью, покрытые особо прочным »хрустальным лаком», подносы были красивы, удобны и долговечны. Тайну »хрустального лака» до сих пор никто не раскрыл. Может быть, это удастся тебе?

4 ребенок

-Творение тагильского крепостного Ефима Артамонова – диковинный железный двухколёсный педальный велосипед, едва ли ни первый в мире.

5 ребенок

-В 1835г. в городе Н. Тагиле в Меднорудянском руднике был найден самый крупный в мире монолит малахита весом 500 кг. «Малахит в монументальных декоративных изделиях, - писал А.Е.Ферсман, - становится …. Эмблемой русских богатств, вызывая зависть и изумление Европы». Декоративные изделия из малахита украшали царские дворцы. Для Малахитового зала Зимнего дворца было поставлено 200 пудов тагильского малахита, а для украшения Исаакиевского собора – 1500 пулов. Малахит- уральский , а можно сказать даже так – самый тагильский.

6 ребёнок

-Нижний Тагил вошел в историю Великой Отечественной войны как «Танкоград»: в 1941 году здесь развернулся крупнейший в мире центр производства самого важного оружия эпохи — танков, тех самых знаменитых «тридцатьчетверок». Каждый второй Т-34 в годы войны сходил с нижнетагильского конвейера, а всего город произвел более 30 тысяч танков. Получается, что каждые полчаса Тагил выпускал по одной победоносной машине. Т-34 признан лучшим танком Второй мировой войны. Последняя модификация – Т-34-85 состоит на вооружении некоторых стран и по сей день.

5.Рефлексия

- Что сегодня на занятии вы увидели, услышали, почувствовали?

- Что для вас показалось важным?

- Что понравилось?

-Какие чувства вы испытываете, близко познакомившись с историей нашего города?

- Сейчас каждый придумает эпитет в честь нашего города и мы соберём их в малахитовую шкатулку, как тагильские самоцветы.

Виват! Наш родной город- мастеров! Так держать!

Исполнение гимна. («Гимн юных тагильчан»).

Материал для работы в группах

Первая группа «Паровоз» [56]

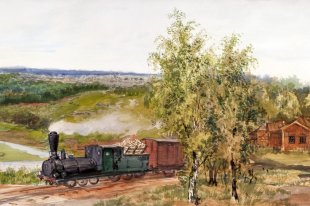

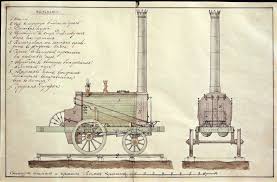

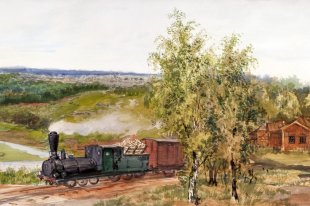

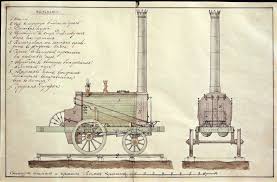

Парово́зы Черепа́новых — первые паровозы, построенные в России. Первый паровоз был построен в 1833 году, второй — в 1835 году. Железнодорожный путь, по которому ходили паровозы, имел ширину колеи 1645 мм (2 аршина и 5 вершков).

1  774 год. Нижний Тагил Ефим Черепанов родился в семье крепостного-чернорабочего. В семье - девять детей, у всех понятное и короткое будущее в "империи Демидовых" - от "подай-поднеси" дровишек в восемь лет до смерти в сорок, выкашляв забитые угольной пылью легкие.

774 год. Нижний Тагил Ефим Черепанов родился в семье крепостного-чернорабочего. В семье - девять детей, у всех понятное и короткое будущее в "империи Демидовых" - от "подай-поднеси" дровишек в восемь лет до смерти в сорок, выкашляв забитые угольной пылью легкие.

Сокровища Эрмитажа: Транссиб в акварельной панораме длиной 900 метров

Однако отцу чудом удалось устроить мальчишку в мастерскую по выделке воздуходувных мехов. Тот оказался любознательным и рукастым. И неуклонно

стал подниматься вверх, как сказали бы сегодня, на социальном лифте. В 20 лет - мастер. В 33 - главный плотинный сначала одного, а затем и всех девяти демидовских нижнетагильских заводов. Тогда же организовал по собственному почину "механическое заведение" - конструкторское и испытательное бюро. Здесь впервые построил маленькую, в две человеческие силы, паровую машину, от которой работали станки...

По сути, Ефим Черепанов стоял у истоков российского машиностроения.

Очень вовремя подрос сын Мирон, такой же рыжий и такой же неуемный в работе. Когда Ефима назначили главным механиком тагильских заводов, сын стал помощником. Вдвоем они построили и "пристроили к действию" 25 паровых машин - для откачки воды из шахт, промывки золота, проката железа...

Но главным дело их жизни стала "паровая телега" для транспортировки руды с рудника на завод.

1833 год. Англия Через двенадцать лет после отца Мирона тоже командируют в Англию. На нем кафтан, фуражка с лаковым козырьком - обычный костюм мастера. Он, конечно, с бородой. Но и Мирону не удалось, как и отцу, взглянуть на чертежи: англичане пуще глаза берегли секреты своих паровых машин, до 1841-го государство запрещало вывозить их за границу. Мирон сетовал на "затруднения как по незнанию языка, так и по возможности видеть внутреннее расположение машин, в действии находящихся".Но ни его, ни отца уже было не остановить.

1 834 год. Нижний Тагил Паровоз они строили почти полгода, в свободное от работы время - как хобби. Несмотря на распоряжение начальства "дать Черепановым способ устроить паровые телеги для перевозки тяжестей", тагильские приказчики не освободили умельцев от их многочисленных обязанностей. Попутно были проложены рельсы по Подсарайной улице, которую вскоре переименовали в Пароходную (так она называется и в наши дни). Построен сарай для "сухопутного дилижанца" - первое российское депо...

834 год. Нижний Тагил Паровоз они строили почти полгода, в свободное от работы время - как хобби. Несмотря на распоряжение начальства "дать Черепановым способ устроить паровые телеги для перевозки тяжестей", тагильские приказчики не освободили умельцев от их многочисленных обязанностей. Попутно были проложены рельсы по Подсарайной улице, которую вскоре переименовали в Пароходную (так она называется и в наши дни). Построен сарай для "сухопутного дилижанца" - первое российское депо...

А в первых числах сентября 1834 года было закончено главное дело.

"Открывают!" - крикнул кто-то в толпе. Тяжелые ворота медленно приоткрылись..., - читаем репортаж в майском номере петербургского "Горного журнала" за 1835 год: - Еще минута ожидания, и в раме ворот появился сухопутный пароход - машина невиданная, ни на что не похожая, с высокой дымящей трубой, сверкающая начищенными бронзовыми частями. На площадочке у рукояток стоял Мирон Черепанов. Пароход покатил мимо молчаливой толпы...".

Никакого "веселится и ликует весь народ". Он, обескураженный, безмолвствует.

Бертона Холмса в путешествии по Транссибу больше всего удивили... люди

За устройство паровых машин, которые "приносят честь как строителю их, простому практику заводскому служителю Черепанову, так и Демидовым, которые доставили ему случай к большему усовершенствованию себя", Ефима наградили серебряной медалью "За полезное". Государь император награждение высочайше утвердить соизволил. Вместе с медалью Ефим и его жена получили вольную. Через три года от крепостной зависимости освободили Мирона. Слава и воля пришли к Черепановым.

А их любимое детище впало в немилость...

По чугунной 400-саженной (854 метра) дороге стали возить руду с рудника на завод и катать высоких гостей. Но Великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II, сподвигнуть на поездку не удалось: он даже не вышел из коляски, глянул на пыхтящий паровоз, спросил: "Кем устроен?" - и отбыл. Да и тагильское начальство относилось к новшеству, мягко говоря, недоверчиво: во-первых, паровоз отнимал хлеб у откупщиков, хорошо кормившихся на транспортных перевозках, во-вторых, требовал квалифицированного персонала. Когда потребовался ремонт, решили, что это "слишком коштовато" (дорого), и паровоз заменили лошадьми. Так и таскали коняги вагонетки с рудой по черепановским рельсам...

А первенца Черепановых, на котором они даже украсили фигурной решеткой трубу, в последний момент не отправили на Петербургскую промышленную выставку. Как знать, попади их паровоз (обошедшийся в 1500 рублей) на смотрины в столицу, и не пришлось бы закупать втридорога заграничные (47,5 тыс. рублей каждый)...

Битва Иркутска с таежной заимкой Бирулей за право принять первый поезд

Битва Иркутска с таежной заимкой Бирулей за право принять первый поезд

Так канул в безвестность черепановский "дилижанец". Три паровоза, построенные отцом и сыном, бесславно ржавели сброшенные с рельсов, по которым пустили конку. Первой в России считается железная дорога Санкт-Петербург - Москва, вдоль которой "веселится и ликует весь народ". И паровозы для которой закупали в Англии.

Через четыре года после Петербургской выставки, в разгар железнодорожной "лихорадки" в России, уральскому горнозаводчику Анатолию Демидову принесли проект о создании рельсопрокатного производства. Резолюция Хозяина: это невозможно, поскольку "в Нижнетагильских заводах нет специалистов по постройке паровозов..."

Каково было слышать это Мирону Черепанову, ненадолго пережившему отца...

1842 год. Нижний Тагил

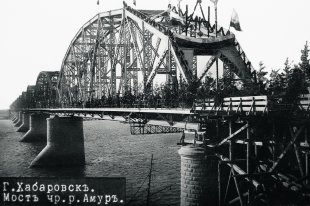

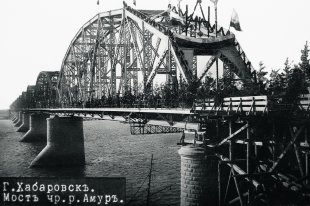

1  00 лет назад первый поезд пересек Амур по новому мосту

00 лет назад первый поезд пересек Амур по новому мосту

Ефим Черепанов сгорел на работе в 68 лет. Он много раз просился в отставку "за преклонностью лет". Прошение рассматривали три года, решение так и не вынесли. Ефим Алексеевич "помер от апоплексического удара, выезжавши еще накануне смерти по делам службы", говорилось в донесении заводоуправления. А через шесть лет "после болезни помер механик Мирон Черепанов, служивший около 34 лет при заводах, который занимался многими устройствами по механической части, а равно оказал немаловажные услуги по перестройке заводских плотин, которые производились под его наблюдением и руководством". Ему было 46.

Где могилы отца и сына, неизвестно.

Вторая группа «Старый соболь». [21,23]

Единственным способом получения железа в XVIII веке все еще оставался кричный процесс. Технология его такова: чугун нагревали и обезуглероживали в горне, а потом обрабатывали так называемыми кричными боевыми молотами. С частотой 76 ударов в минуту эти 20-пудовые «молоточки» плющили крицу, выдавливая, точнее, выбивая из нее все «соки»-шлаки. На профессиональном жаргоне это называлось «отжимать крицу». «Досуха отжатая» крица вновь подогревалась и вытягивалась, проковывалась под молотом в полосовое и связное железо. Первое обычно шло на продажу. Поэтому испытывалось на добротность особенно придирчиво: ведь ему предстояло нести по свету клеймо с изображением соболя и литерами С.С.Н.А.Д — статский советник Никита Акинфиевич Демидов.

Единственным способом получения железа в XVIII веке все еще оставался кричный процесс. Технология его такова: чугун нагревали и обезуглероживали в горне, а потом обрабатывали так называемыми кричными боевыми молотами. С частотой 76 ударов в минуту эти 20-пудовые «молоточки» плющили крицу, выдавливая, точнее, выбивая из нее все «соки»-шлаки. На профессиональном жаргоне это называлось «отжимать крицу». «Досуха отжатая» крица вновь подогревалась и вытягивалась, проковывалась под молотом в полосовое и связное железо. Первое обычно шло на продажу. Поэтому испытывалось на добротность особенно придирчиво: ведь ему предстояло нести по свету клеймо с изображением соболя и литерами С.С.Н.А.Д — статский советник Никита Акинфиевич Демидов.

М арка уральского железа с таким клеймом, получившая название «Старый соболь», завоевала всемирную известность и признание. Изображение гибкого пушистого зверька несло в себе глубокий смысл: железо «доброе и мягкое», как соболий мех. Уральскую продукцию с «соболиной маркировкой» демидовских заводов зарубежные потребители предпочитали всякой другой. Что, конечно же, раздражало иностранных конкурентов, вызывало у них неприкрытую зависть. Случалось, они попадались, как говорится, с поличным за постыдным занятием: подделкой демидовского знака. Так, например, в 1833 году в департамент внешней торговли Российской Империи поступило донесение одного из русских консулов, что на Ионических островах — важном перевалочном пункте международной торговли железом — решительно предпочитают русский металл английскому и всякому иному. И вот английские и австрийские заводчики, сообщал консул, стали обманывать торговцев-покупателей, «подделывая клеймо, которое кладется на русском железе после первой отковки». Удивительные качества тагильского металла, из которого в холодном виде можно было вязать тройные(!) узлы, не раз по достоинству оценивались на авторитетных международных выставках. Например, на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году тагильские мастера железных дел получили три бронзовые медали. А на такой же в Париже в 1867 году они удостоились уже золотых наград. И даже через 10 лет после этой победы, когда горнозаводской Урал вступил в полосу первого экономического кризиса, Нижнетагильский завод не нарушил своих традиций и сумел удержать качество своей продукции на верхней отметке. В 1878 году это убедительно подтвердила Всемирная выставка в Париже. На ней тогда «старый соболь» пережил настоящий триумф: ему присудили высшую награду — Гран-при! [5]

арка уральского железа с таким клеймом, получившая название «Старый соболь», завоевала всемирную известность и признание. Изображение гибкого пушистого зверька несло в себе глубокий смысл: железо «доброе и мягкое», как соболий мех. Уральскую продукцию с «соболиной маркировкой» демидовских заводов зарубежные потребители предпочитали всякой другой. Что, конечно же, раздражало иностранных конкурентов, вызывало у них неприкрытую зависть. Случалось, они попадались, как говорится, с поличным за постыдным занятием: подделкой демидовского знака. Так, например, в 1833 году в департамент внешней торговли Российской Империи поступило донесение одного из русских консулов, что на Ионических островах — важном перевалочном пункте международной торговли железом — решительно предпочитают русский металл английскому и всякому иному. И вот английские и австрийские заводчики, сообщал консул, стали обманывать торговцев-покупателей, «подделывая клеймо, которое кладется на русском железе после первой отковки». Удивительные качества тагильского металла, из которого в холодном виде можно было вязать тройные(!) узлы, не раз по достоинству оценивались на авторитетных международных выставках. Например, на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году тагильские мастера железных дел получили три бронзовые медали. А на такой же в Париже в 1867 году они удостоились уже золотых наград. И даже через 10 лет после этой победы, когда горнозаводской Урал вступил в полосу первого экономического кризиса, Нижнетагильский завод не нарушил своих традиций и сумел удержать качество своей продукции на верхней отметке. В 1878 году это убедительно подтвердила Всемирная выставка в Париже. На ней тогда «старый соболь» пережил настоящий триумф: ему присудили высшую награду — Гран-при! [5]

Третья группа «Хрустальный лак» [51]

Нижний Тагил - крупнейший промышленный центр Урала является родиной русского расписного железного подноса. Искусство уральской лаковой росписи, зародившееся в 40-е годы XVIII столетия и активно развивающееся в XXI, обогатило художественную культуру России. В нем воплотился сплав высокого профессионального мастерства, кропотливого труда мастеров по металлу, стремление к прекрасному и талант народных живописцев.

Детище горнозаводской цивилизации

Почему же именно Нижний Тагил стал родиной этого удивительного промысла? Дело в особенностях развития этого региона, которые сейчас принято называть "горнозаводской цивилизацией", Так сейчас принято именовать уральский образ жизни, сложившийся в XVIII-XIX веках. Формирование его проходила обособленно от России, тут была индустриальная "империя", управляемая заводчиками, в которой сложилась своя форма крепостного права, свои система управления, мифология. Есть свои особенности и в формировании населения, большая часть которого была перемещена сюда из других губерний России насильственно на протяжении XVIII века. Таким образом, здесь постепенно проходила трансформация крестьянской общины в промышленное общество. В этой среде возникло много самобытных традиций, определяющих промышленную, экономическую и культурную индивидуальность города и его дальнейшее развитие. Ярким выражением этого процесса и явился подносный промысел и лаковая роспись по металлу, как форма особого "промышленного" искусства.

Отсчет истории его идет от условной даты - 1746 год, к которой относят самые ранние архивные сведения о железных подносах с художественной отделкой. Тагильский металл с маркой "Старый соболь" стал известен во всем мире.

Уральские умельцы искали различные формы применения и демонстрации этих качеств тагильского железа. Тут следует вспомнить, что тогда еще не было листопрокатного производства, и металл обрабатывался методом ковки - одним из самых сложных и трудоемких способов металлообработки. Минимальная толщина, удивительно ровнейшая поверхность, возможность декоративной обработки бортов подноса, а также столиков и сундуков, все это требовало высокого качества металла и виртуозного мастерства металлургов, кузнецов, слесарей и лакировщиков. Такие изделия неизменно привлекали внимание на ярмарках, а впоследствии и на промышленных выставках. Не исключено, что заводовладельцы прекрасно понимая их рекламные возможности, всячески поощряли мастеров.

Кроме того, XVIII век стал "золотым" веком для тагильских лакировщиков, среди которых ярко раскрылся талант художников Худояровых - Вавилы и Федора. Как пишет известны исследователь их творчества Ольга Силонова: "Потомственные живописцы, используя самые простые приспособления - кисти, масло, доску и куранты для растирания красок, лак - они так освоили тайны лакировки, достигли такого навыка, который граничил с искусством и переходил в него. Худояровы использовали приемы декора иконописи: серебро, золото. Владели техникой цыровки по р азным фонам".

азным фонам".

Поднос "Галантная сцена" фигурной формы, с просечными ручками. Металл, ручная ковка, просечка, роспись, масло, лак. 1870-е гг. 76 х 101 см.

Цыровка (цырь) - это древний прием, применяющийся в орнаментации икон. Секрет "цыри" состоит в том, что поверх золота густо заливали красочный фон. Краски твердели. После этого тонкой иглой осторожно соскребали красочный слой до золота, создавая золотые узоры по цвету. Созданные таким способом, они отличались изяществом и изысканностью. После этого изделие покрывалось лаком, которые назывался "тагильским" или "хрустальным" и превосходил по прочности и прозрачности все известные тогда лаки. Такое покрытие, нанесенное умелой рукой, без пузырьков воздуха и соринок, придавал краскам особую сочность и яркость, не скрывал разнообразие цветовых оттенков, позволял видеть фактуру металла, его идеальную поверхность

П однос гитарообразной формы с трафаретным растительным орнаментом. Металл, ручная ковка, просечка, роспись, масло, лак. 1 пол. 1880-е годы 49 х 34 см.

однос гитарообразной формы с трафаретным растительным орнаментом. Металл, ручная ковка, просечка, роспись, масло, лак. 1 пол. 1880-е годы 49 х 34 см.

Формы использовались разные, в том числе 6-8 восьмигранники. Живописный декор дополнялся тонким ажуром просечный бортов изделия. Большие возможности тагильского листового железа позволяли мастерам путем выколотки (второй способ изготовления формы подноса в Нижнем Тагиле) придать подносу самую сложную и причудливую форму.

Однако, когда заводы стали испытывать трудности с рабочей силой, заводовладельцы приняли ряд мероприятий по замене мужчин-живописцев женщинами. И где-то с середины XIX века роспись подносов становится исключительно женской территорией. В это время в Нижнем Тагиле работали крупные мастерские по изготовлению лакированных железных изделий - подносов, сундуков, шкатулок - Дубасниковых, Головановых, Перезоловых, Бердниковых, Морозовых. Все они имели полный цикл производства, начиная от отковки и кончая лакировкой и упаковкой подносов. Их изделия хранятся в крупнейших музеях России, в том числе Русском (г. Санкт-Петербург) и ГИМе (г. Москва). В конце XIX века кустарное производство в России переживало кризис, не миновал он и тагильский подносный промысел. Приходилось приспосабливаться к все ускоряющемуся темпу жизни.

Пресс для изготовления форм заменил ручную работу кузнеца, в условиях жесткой конкуренции встает вопрос, чтобы отделка подноса производилась все быстрее и была дешевле. В это время все большое распространение получает "маховое" письмо, когда кончик кисти подхватывает краску и белила и в два-три взмаха "лепит" цветочный венчик, стебли, листья. "эта летящая скоропись приводит к отказу от кропотливо выполняемых деталей, упрощает, предельно стилизирует и обобщает форму.

Пресс для изготовления форм заменил ручную работу кузнеца, в условиях жесткой конкуренции встает вопрос, чтобы отделка подноса производилась все быстрее и была дешевле. В это время все большое распространение получает "маховое" письмо, когда кончик кисти подхватывает краску и белила и в два-три взмаха "лепит" цветочный венчик, стебли, листья. "эта летящая скоропись приводит к отказу от кропотливо выполняемых деталей, упрощает, предельно стилизирует и обобщает форму.

Поднос "Отъезд детей Типпо-Саида и Зенаны". Металл, ручная ковка, просечка, клепка, роспись, масло, лак. 1 пол. XIX века. Авторы С.и В. Дубасниковы. 62 х 81 см

После революционных событий начала XX века, жизнь промысла замерла, поскольку были почти забыты все приемы традиционного цветочного письма. Замерла, но не остано-вилась. Артели "Пролетарий", "Металлист", "Красная заря" наладили выпуск подносов с росписью. Впоследствии в 1957 году на базе этих артелей был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды, который последствии и стал центром возрождения тагильского подноса.

После революционных событий начала XX века, жизнь промысла замерла, поскольку были почти забыты все приемы традиционного цветочного письма. Замерла, но не остано-вилась. Артели "Пролетарий", "Металлист", "Красная заря" наладили выпуск подносов с росписью. Впоследствии в 1957 году на базе этих артелей был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды, который последствии и стал центром возрождения тагильского подноса.

Поднос "Рябинка" овальной формы. Металл, штамповка, роспись, масло, лак. 1988 г. Юдина Т.В. 40 х 60 см.

Важнейшей часть процесса возрождения стало создание в городе в 1991 году музея истории подносного промысла, который стал составной частью Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал". Музей расположился в доме, в котором когда-то жили известные художники Худояровы. Здесь представлен ретроспективный показ уникальных образцов творчества мастеров уральской лаковой росписи по металлу за 265 лет, экспозиция знакомит с жизнью и творчеством знаменитых художников Худояровых, с технологией изготовления и росписи подносов. Очень популярными являются мастер-классы по росписи, которые проводятся на базе этого музея. Коллекция лаковой росписи по железу музея-заповедника - огромный кладезь для исследователей - историков, искусствоведов, технологов по металлу. Это уникальное собрание является наиболее крупным по объему и разнообразным по содержанию. В коллекции представлены имена известных масте-ров и изделия "лакирных" мастерских XVIII - XX вв.: Худояровых, Перезоловых, Дубас-никовых, Головановых, Обуховых. В нее вошла самая крупная коллекция работ А. В. Афанасьевой. В музее-заповеднике регулярно проводятся выставки, посвященные тагильскому подносу, в том числе и персональные выставки современных авторов.

В экспозиции музея истории подносного промысла.

экспозиции музея истории подносного промысла.

Собрание музея-заповедника систематически пополняется произведениями мастеров лаковой живописи.

М астер -класс "Нарисуем вместе розу".

астер -класс "Нарисуем вместе розу".

Фото, используемые в статье т. Дубинина, И. Смагина.

Сохранение промысла - актуальнейший на сегодняшний день вопрос, для решения которого должны объединиться силы художественной, научной, музейной общественности, представителей профессионального образования и местной власти.

Четвёртая группа «Шкатулка» [29]

К  огда заходит разговор об истории добычи малахита и его использования в нашей стране, почти все в первую очередь вспоминают о Меднорудянском месторождении, открытом в период с 1814 по 1823 год.

огда заходит разговор об истории добычи малахита и его использования в нашей стране, почти все в первую очередь вспоминают о Меднорудянском месторождении, открытом в период с 1814 по 1823 год.

Так или иначе, но уже к 1763 году слава об уральском малахите дошла до столицы. Заинтересовалась малахитом и царская семья. В 1787 году Турчаниновы преподнесли в дар Екатерине II глыбу редкого голубого малахита весом более 1504 килограммов. Императрица российская была так очарована «русским камнем», что поместила подарок в свою опочивальню. И хотя она вскоре передарила глыбу Горному институту, но с тех пор царская семья «заболела» любовью к малахиту.

В конце XVIII столетия изделия из гумешевского малахита начали появляться и в коллекциях европейских монархов — Наполеона и Фридриха-Вильгельма III.

М  алахитовая комната в Большом Трианоне (Версаль)

алахитовая комната в Большом Трианоне (Версаль)

Среди уральских горщиков и камнерезов палласовский «малахит первого рода» был больше известен под названием «бирюзовый», а также как «корпусной» или «ленточный». «Бирюзовый» считается у мастеров высшим сортом малахита. Малахиты же «второго рода» именовались «плисовыми» и «бархатными». Эти малахиты в полировке более трудны и ценятся у гранильщиков ниже.

Третью разновидность малахита на 10 лет раньше Палласа описал русский учёный Иван Лепёхин, который тоже бывал на Гумешевском руднике:

«Здесь можно было увидеть разные шурфы, в которых природа разновидными изображениями играла: иные были как порядочно начертанные геометрические тела; иные же представляли вид растений или натуральных вещей показали разныя начертания…»

В народе этот вид малахита назывался «кудрявистым».

В народе этот вид малахита назывался «кудрявистым».

Малахит из двух разных месторождений Урала: гумешковский (слева) и меднорудянский (справа)

В 1813 году Гумешевским малахитом заинтересовался Николай Никитич Демидов. Он быстро подсчитал, какую выгоду можно получить на продаже изделий из малахита, и стал скупать половину всего добываемого на Гумешках малахита, платя Турчаниновым по 300 рублей за пуд. Не имея камнерезного производства на Урале, Демидов вывозил малахит во Флоренцию, где отдавал его в работу таким известным ювелирам, как Одио, Барерини, Морелли. К 1815 году в коллекции Николая Никитича уже значилось более 30 предметов из малахита: столы, вазы, чаши, светильники, шкатулки, ювелирные украшения. Тогда же в Петербурге, на Невском проспекте, Николай Никитич открыл магазин, где принимались заказы на изготовление предметов интерьера из малахита. Управляющим этим магазином был итальянский ювелир Николо Лоренцини. Сроки изготовления изделий из «русского камня» были от полугода и более, но от заказчиков не было отбоя.

М  алахитовый камин (заказ князя Юсупова)

алахитовый камин (заказ князя Юсупова)

Истощение Гумешевского рудника наступило намного раньше, чем рассчитывали Турчаниновы.

Уже к 1830 году добывать стало практически нечего, кроме мелких камней, которые годились разве что для изготовления бижутерии. Кроме того, оказалось, что в демидовских вотчинах на Урале уже как пятнадцать лет разрабатывается крупное месторождение малахита.

Надо отметить, что точная дата открытия Меднорудянского малахитового месторождения до конца так и не выяснена. Историки и краеведы оперируют определением «в первой половине XIX века», хотя упоминания о «зелёной каменной пене» встречаются ещё в донесениях верхотурских воевод в конце XVII столетия. Тут надо принять во внимание и то, что сам по себе дикий малахит никакой практической ценности не имеет. И до появления и развития на Среднем Урале камнерезного ремесла говорить о дате открытия того или иного месторождения не имеет смысла. Если же говорить о начале разработки самого Меднорудянского рудника, то ещё задолго до появления на Урале Демидовых местные жители знали о наличии здесь медной руды.

Считается, что первый малахит открылся на Меднорудянском в 1814 году. Некий Кузьма Кустов, копая яму в своём огороде, что находился на краю Меднорудянского медного рудника, наткнулся на большую массу малахита. Но в течение последующих 10–12 лет минерал «являлся» демидовским горщикам только в виде мелких фракций или крошки, и о находке забыли. Искать малахит специально никто не хотел: техническое состояние рудника оставляло желать лучшего — обвалы, затопления, аварии случались на Меднорудянском по несколько раз за год.

После смерти Николая Никитича Демидова в 1828 году техническим состоянием заводов и рудников стал заниматься его младший сын — энергичный Анатолий. В мае 1830 года он назначает на Меднорудянский рудник молодого образованного управляющего Фотия Швецова, которому тогда едва исполнилось 25 лет. За три года Швецов не только навёл порядок на руднике, но и расширил его, увеличив добычу руды. В то же время Фотий Ильич стал заниматься разведкой и поисками малахитовых «гнёзд». Уже через три года случилась первая крупная находка — малахитовая глыба весом более 1500 пудов. С этого момента и ведёт отсчёт промышленная добыча малахита на территории Нижнетагильских заводов. Через полгода была найдена ещё одна глыба примерно такого же веса, а спустя несколько месяцев — монолит весом более 4000 пудов.

В  . П. Худояров «Меднорудянский рудник» (1849 г.)

. П. Худояров «Меднорудянский рудник» (1849 г.)

Из первых крупных находок Анатолий Николаевич Демидов приказал изготовить «малахитовый храм» — восьмиколонную ротонду для установки в Исаакиевском соборе. В 1837 году случился пожар в Зимнем дворце. Над проектом восстановления царской резиденции работали известные в те времена художники и архитекторы. Руководил проектом профессор архитектуры Императорской академии художеств Александр Павлович Брюллов, старший брат художника Карла Брюллова. Он-то и предлагает Николаю I при восстановлении декора личного кабинета использовать вместо яшмы малахит. Поставить малахит для работ поручили Анатолию Демидову. Результат работ так понравился царю, что он решил отделать малахитом один из залов, входивших в покои его супруги Александры Фёдоровны. Так в Зимнем появился знаменитый Малахитовый зал.

«  Малахитовый храм» из первого меднорудянского малахита (ныне демонстрируется в Эрмитаже)

Малахитовый храм» из первого меднорудянского малахита (ныне демонстрируется в Эрмитаже)

Второй раз тагильский малахит крупно «выручил» создателей Исаакиевского собора. Первоначально, по замыслу архитектора Монферрана, все колонны алтаря собора должны были быть облицованы лазуритом. Привезённый с Байкала лазурит Монферран забраковал. Тогда камень заказали в Афганистане. Но после отправки первой партии Бадахшан, где добывался лазурит, оказался в одном из очагов военных действий начавшейся первой англо-афганской войны. И тогда Монферран внёс в проект изменения — лазуритом он решил отделать только две колонны алтаря, а для отделки других колонн заказал у Демидовых 1500 пудов первосортного малахита.

Л

азуритовые колонны алтаря Исаакиевского собора

азуритовые колонны алтаря Исаакиевского собора

Колонны алтаря Исаакиевского собора, отделанные тагильским малахитом

Тем временем крупные находки «русского камня» и большой интерес к нему со стороны императорского двора и знати натолкнули Анатолия Николаевича на мысль о создании собственной фабрики по обработке малахита. В 1846 году на третьей линии Васильевского острова в Петербурге началось строительство дома под фабрику. При фабрике было решено открыть училище, куда набирались подростки от 14 лет, «имеющие интерес и склонность к работе с камнем». Строительство фабрики обошлось А. Н. Демидову в 4700 рублей серебром и было завершено к 1 ноября 1847 года. Но первую свою продукцию заведение дало ещё в июле того же года. Это был камин, отделанный малахитом, исполненный по заказу графа Закревского. Изделие обошлось заказчику в 3950 рублей серебром.

За два года работы фабрики было продано изделий из малахита на сумму свыше 780 тысяч рублей. Ещё в 270 тысяч оценивались малахитовые изделия, изготовленные по заказам членов семьи Демидовых. В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне в Русском отделе демонстрировался малахитовый кабинет из 76 предметов, включая двери высотою в шесть аршин, два стола, два кресла, стулья, вазы, изготовленные из меднорудянского малахита.

К концу XIX века мода на «русский камень» делает новый виток — среди купечества становится модным украшать малахитом фасады своих домов. В Тагиле этим особенно увлекались купец Голованов и Андрей Треухов, который, кстати, пытался конкурировать с Демидовыми, завозя на Урал малахит-сырец с Алтая и Джезказганского месторождения. Правда, особого успеха Треухов не достиг: качество привозного малахита было низким, и он шёл главным образом на изготовление дешёвых украшений и сувениров.

Монополия Демидовых на тагильский малахит закончилась в 1908 году. В тот год сразу в нескольких частных владениях были открыты новые месторождения этого минерала. На находки обратили внимание крупные предприниматели Треухов и Решетников. Скупив к 1912 году все месторождения в окрестностях Нижнего Тагила, они начали добычу и реализацию малахита, зачастую прибегая к простому демпингу. В 1917-м шахты Треухова и Решетникова были национализированы.

После 1919 года, в советский период, добыча малахита велась на шахтах Высокогорского рудоуправления «Майская» и «Малахитовая», а также а  ртелью «Рудокоп». Но уже к 1938 году шахты оказались истощены; при этом разработка новых оказалась невозможной из-за того, что основное месторождение малахита было застроено жилым сектором. Добыча продолжалась, но её объёмы были мизерными.

ртелью «Рудокоп». Но уже к 1938 году шахты оказались истощены; при этом разработка новых оказалась невозможной из-за того, что основное месторождение малахита было застроено жилым сектором. Добыча продолжалась, но её объёмы были мизерными.

Вид на Меднорудянский рудник со смотровой площадки г. Высокой (фото 2016 г.)

Пятая группа «Танкоград» [8]

Нижний Тагил — родина легендарных «тридцатьчетверок» сообщает

Небольшой уральский город Нижний Тагил вошел в историю Великой Отечественной войны как «Танкоград»: в 1941 году там, на границе Европы и Азии, развернулся крупнейший в мире центр производства самого важного оружия эпохи — танков, тех самых знаменитых «тридцатьчетверок». Каждый второй Т-34 в годы войны сходил с нижнетагильского конвейера, а всего город произвел более 30 тысяч танков. Получается, что каждые полчаса Тагил выпускал по одной победоносной машине.

Многие танки, произведенные в годы Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле, до сих пор на ходу — те, что сейчас красуются на постаментах, можно завести и отправить в бой. А более современные модели нижнетагильских боевых машин традиционно возглавляют колонны военной техники во время Парада Победы во многих городах России.

Всю войну в Нижнем Тагиле не остывали мартеновские печи: за 2 года горняки и металлурги выполнили колоссальный объем работы, на который в мирное время ушло бы 8 лет. Жители этого уральского города возложили на себя не меньшую ответственность, чем бойцы на фронте. Ведь в тылу как на войне, только без пуль. Враг здесь как будто невидим, но ощутим: за заводские станки вместо ушедших на фронт мужчин заступали женщины и подростки, многим из которых было по 13 лет.

И значально, еще с петровских времен, Нижний Тагил был металлургическим центром — здесь добывали руду, из которой производили сталь и прокат, а затем изготавливали различную технику мирного назначения. Незадолго до начала войны там появился Уральский вагоностроительный завод (УВЗ), который специализировался на выпуске большегрузных вагонов, платформ и гондол. Завод тут же стал рекордсменом по выпуску продукции среди аналогичных предприятий СССР, поэтому у руководства страны не возникло вопросов, кому доверить экстренный выпуск самого важного оружия.

значально, еще с петровских времен, Нижний Тагил был металлургическим центром — здесь добывали руду, из которой производили сталь и прокат, а затем изготавливали различную технику мирного назначения. Незадолго до начала войны там появился Уральский вагоностроительный завод (УВЗ), который специализировался на выпуске большегрузных вагонов, платформ и гондол. Завод тут же стал рекордсменом по выпуску продукции среди аналогичных предприятий СССР, поэтому у руководства страны не возникло вопросов, кому доверить экстренный выпуск самого важного оружия.

И вот уже в конце июля 1941 года с прифронтовой линии в Нижний Тагил эвакуировали более 40 предприятий, а 12 из них объединились на площадке УВЗ в Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна — кузницу легендарных «тридцатьчетверок». Перестроить производство на выпуск военной продукции удалось всего за 2 месяца. В стенах нового предприятия фактически зародилась, а затем окрепла отечественная конструкторская школа танкостроения. Стоит отметить, что современные модели танков, которые и в мирное время продолжают выходить с конвейера УВЗ, продолжают традиции танков Т-34 — это огонь, броня и маневры.

вот уже в конце июля 1941 года с прифронтовой линии в Нижний Тагил эвакуировали более 40 предприятий, а 12 из них объединились на площадке УВЗ в Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна — кузницу легендарных «тридцатьчетверок». Перестроить производство на выпуск военной продукции удалось всего за 2 месяца. В стенах нового предприятия фактически зародилась, а затем окрепла отечественная конструкторская школа танкостроения. Стоит отметить, что современные модели танков, которые и в мирное время продолжают выходить с конвейера УВЗ, продолжают традиции танков Т-34 — это огонь, броня и маневры.

Г ороду металлургов предстояло решить множество стратегических задач — несмотря на то, что работники заводов ушли на фронт, нужно было ковать металл, не снижая его качества, работать над созданием новых сплавов, а также передавать знания. Пришедшие на смену мужчинам женщины успешно освоили принцип работы доменных печей: они экспериментировали с местным сырьем и занимались выплавкой феррохрома и ферромарганца. Так женщины-металлурги впервые в мире освоили технологию выпуска броневого сплава из стали — в него-то и одевали каждую выпущенную в городе боевую машину.

ороду металлургов предстояло решить множество стратегических задач — несмотря на то, что работники заводов ушли на фронт, нужно было ковать металл, не снижая его качества, работать над созданием новых сплавов, а также передавать знания. Пришедшие на смену мужчинам женщины успешно освоили принцип работы доменных печей: они экспериментировали с местным сырьем и занимались выплавкой феррохрома и ферромарганца. Так женщины-металлурги впервые в мире освоили технологию выпуска броневого сплава из стали — в него-то и одевали каждую выпущенную в городе боевую машину.

774 год. Нижний Тагил Ефим Черепанов родился в семье крепостного-чернорабочего. В семье - девять детей, у всех понятное и короткое будущее в "империи Демидовых" - от "подай-поднеси" дровишек в восемь лет до смерти в сорок, выкашляв забитые угольной пылью легкие.

774 год. Нижний Тагил Ефим Черепанов родился в семье крепостного-чернорабочего. В семье - девять детей, у всех понятное и короткое будущее в "империи Демидовых" - от "подай-поднеси" дровишек в восемь лет до смерти в сорок, выкашляв забитые угольной пылью легкие.

834 год. Нижний Тагил Паровоз они строили почти полгода, в свободное от работы время - как хобби. Несмотря на распоряжение начальства "дать Черепановым способ устроить паровые телеги для перевозки тяжестей", тагильские приказчики не освободили умельцев от их многочисленных обязанностей. Попутно были проложены рельсы по Подсарайной улице, которую вскоре переименовали в Пароходную (так она называется и в наши дни). Построен сарай для "сухопутного дилижанца" - первое российское депо...

834 год. Нижний Тагил Паровоз они строили почти полгода, в свободное от работы время - как хобби. Несмотря на распоряжение начальства "дать Черепановым способ устроить паровые телеги для перевозки тяжестей", тагильские приказчики не освободили умельцев от их многочисленных обязанностей. Попутно были проложены рельсы по Подсарайной улице, которую вскоре переименовали в Пароходную (так она называется и в наши дни). Построен сарай для "сухопутного дилижанца" - первое российское депо... Битва Иркутска с таежной заимкой Бирулей за право принять первый поезд

Битва Иркутска с таежной заимкой Бирулей за право принять первый поезд 00 лет назад первый поезд пересек Амур по новому мосту

00 лет назад первый поезд пересек Амур по новому мосту Единственным способом получения железа в XVIII веке все еще оставался кричный процесс. Технология его такова: чугун нагревали и обезуглероживали в горне, а потом обрабатывали так называемыми кричными боевыми молотами. С частотой 76 ударов в минуту эти 20-пудовые «молоточки» плющили крицу, выдавливая, точнее, выбивая из нее все «соки»-шлаки. На профессиональном жаргоне это называлось «отжимать крицу». «Досуха отжатая» крица вновь подогревалась и вытягивалась, проковывалась под молотом в полосовое и связное железо. Первое обычно шло на продажу. Поэтому испытывалось на добротность особенно придирчиво: ведь ему предстояло нести по свету клеймо с изображением соболя и литерами С.С.Н.А.Д — статский советник Никита Акинфиевич Демидов.

Единственным способом получения железа в XVIII веке все еще оставался кричный процесс. Технология его такова: чугун нагревали и обезуглероживали в горне, а потом обрабатывали так называемыми кричными боевыми молотами. С частотой 76 ударов в минуту эти 20-пудовые «молоточки» плющили крицу, выдавливая, точнее, выбивая из нее все «соки»-шлаки. На профессиональном жаргоне это называлось «отжимать крицу». «Досуха отжатая» крица вновь подогревалась и вытягивалась, проковывалась под молотом в полосовое и связное железо. Первое обычно шло на продажу. Поэтому испытывалось на добротность особенно придирчиво: ведь ему предстояло нести по свету клеймо с изображением соболя и литерами С.С.Н.А.Д — статский советник Никита Акинфиевич Демидов. арка уральского железа с таким клеймом, получившая название «Старый соболь», завоевала всемирную известность и признание. Изображение гибкого пушистого зверька несло в себе глубокий смысл: железо «доброе и мягкое», как соболий мех. Уральскую продукцию с «соболиной маркировкой» демидовских заводов зарубежные потребители предпочитали всякой другой. Что, конечно же, раздражало иностранных конкурентов, вызывало у них неприкрытую зависть. Случалось, они попадались, как говорится, с поличным за постыдным занятием: подделкой демидовского знака. Так, например, в 1833 году в департамент внешней торговли Российской Империи поступило донесение одного из русских консулов, что на Ионических островах — важном перевалочном пункте международной торговли железом — решительно предпочитают русский металл английскому и всякому иному. И вот английские и австрийские заводчики, сообщал консул, стали обманывать торговцев-покупателей, «подделывая клеймо, которое кладется на русском железе после первой отковки». Удивительные качества тагильского металла, из которого в холодном виде можно было вязать тройные(!) узлы, не раз по достоинству оценивались на авторитетных международных выставках. Например, на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году тагильские мастера железных дел получили три бронзовые медали. А на такой же в Париже в 1867 году они удостоились уже золотых наград. И даже через 10 лет после этой победы, когда горнозаводской Урал вступил в полосу первого экономического кризиса, Нижнетагильский завод не нарушил своих традиций и сумел удержать качество своей продукции на верхней отметке. В 1878 году это убедительно подтвердила Всемирная выставка в Париже. На ней тогда «старый соболь» пережил настоящий триумф: ему присудили высшую награду — Гран-при! [5]

арка уральского железа с таким клеймом, получившая название «Старый соболь», завоевала всемирную известность и признание. Изображение гибкого пушистого зверька несло в себе глубокий смысл: железо «доброе и мягкое», как соболий мех. Уральскую продукцию с «соболиной маркировкой» демидовских заводов зарубежные потребители предпочитали всякой другой. Что, конечно же, раздражало иностранных конкурентов, вызывало у них неприкрытую зависть. Случалось, они попадались, как говорится, с поличным за постыдным занятием: подделкой демидовского знака. Так, например, в 1833 году в департамент внешней торговли Российской Империи поступило донесение одного из русских консулов, что на Ионических островах — важном перевалочном пункте международной торговли железом — решительно предпочитают русский металл английскому и всякому иному. И вот английские и австрийские заводчики, сообщал консул, стали обманывать торговцев-покупателей, «подделывая клеймо, которое кладется на русском железе после первой отковки». Удивительные качества тагильского металла, из которого в холодном виде можно было вязать тройные(!) узлы, не раз по достоинству оценивались на авторитетных международных выставках. Например, на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году тагильские мастера железных дел получили три бронзовые медали. А на такой же в Париже в 1867 году они удостоились уже золотых наград. И даже через 10 лет после этой победы, когда горнозаводской Урал вступил в полосу первого экономического кризиса, Нижнетагильский завод не нарушил своих традиций и сумел удержать качество своей продукции на верхней отметке. В 1878 году это убедительно подтвердила Всемирная выставка в Париже. На ней тогда «старый соболь» пережил настоящий триумф: ему присудили высшую награду — Гран-при! [5] азным фонам".

азным фонам". однос гитарообразной формы с трафаретным растительным орнаментом. Металл, ручная ковка, просечка, роспись, масло, лак. 1 пол. 1880-е годы 49 х 34 см.

однос гитарообразной формы с трафаретным растительным орнаментом. Металл, ручная ковка, просечка, роспись, масло, лак. 1 пол. 1880-е годы 49 х 34 см. Пресс для изготовления форм заменил ручную работу кузнеца, в условиях жесткой конкуренции встает вопрос, чтобы отделка подноса производилась все быстрее и была дешевле. В это время все большое распространение получает "маховое" письмо, когда кончик кисти подхватывает краску и белила и в два-три взмаха "лепит" цветочный венчик, стебли, листья. "эта летящая скоропись приводит к отказу от кропотливо выполняемых деталей, упрощает, предельно стилизирует и обобщает форму.

Пресс для изготовления форм заменил ручную работу кузнеца, в условиях жесткой конкуренции встает вопрос, чтобы отделка подноса производилась все быстрее и была дешевле. В это время все большое распространение получает "маховое" письмо, когда кончик кисти подхватывает краску и белила и в два-три взмаха "лепит" цветочный венчик, стебли, листья. "эта летящая скоропись приводит к отказу от кропотливо выполняемых деталей, упрощает, предельно стилизирует и обобщает форму.  После революционных событий начала XX века, жизнь промысла замерла, поскольку были почти забыты все приемы традиционного цветочного письма. Замерла, но не остано-вилась. Артели "Пролетарий", "Металлист", "Красная заря" наладили выпуск подносов с росписью. Впоследствии в 1957 году на базе этих артелей был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды, который последствии и стал центром возрождения тагильского подноса.

После революционных событий начала XX века, жизнь промысла замерла, поскольку были почти забыты все приемы традиционного цветочного письма. Замерла, но не остано-вилась. Артели "Пролетарий", "Металлист", "Красная заря" наладили выпуск подносов с росписью. Впоследствии в 1957 году на базе этих артелей был создан Нижнетагильский завод эмалированной посуды, который последствии и стал центром возрождения тагильского подноса. экспозиции музея истории подносного промысла.

экспозиции музея истории подносного промысла. астер -класс "Нарисуем вместе розу".

астер -класс "Нарисуем вместе розу". огда заходит разговор об истории добычи малахита и его использования в нашей стране, почти все в первую очередь вспоминают о Меднорудянском месторождении, открытом в период с 1814 по 1823 год.

огда заходит разговор об истории добычи малахита и его использования в нашей стране, почти все в первую очередь вспоминают о Меднорудянском месторождении, открытом в период с 1814 по 1823 год. алахитовая комната в Большом Трианоне (Версаль)

алахитовая комната в Большом Трианоне (Версаль) В народе этот вид малахита назывался «кудрявистым».

В народе этот вид малахита назывался «кудрявистым». алахитовый камин (заказ князя Юсупова)

алахитовый камин (заказ князя Юсупова) . П. Худояров «Меднорудянский рудник» (1849 г.)

. П. Худояров «Меднорудянский рудник» (1849 г.) Малахитовый храм» из первого меднорудянского малахита (ныне демонстрируется в Эрмитаже)

Малахитовый храм» из первого меднорудянского малахита (ныне демонстрируется в Эрмитаже)

азуритовые колонны алтаря Исаакиевского собора

азуритовые колонны алтаря Исаакиевского собора ртелью «Рудокоп». Но уже к 1938 году шахты оказались истощены; при этом разработка новых оказалась невозможной из-за того, что основное месторождение малахита было застроено жилым сектором. Добыча продолжалась, но её объёмы были мизерными.

ртелью «Рудокоп». Но уже к 1938 году шахты оказались истощены; при этом разработка новых оказалась невозможной из-за того, что основное месторождение малахита было застроено жилым сектором. Добыча продолжалась, но её объёмы были мизерными.

значально, еще с петровских времен, Нижний Тагил был металлургическим центром — здесь добывали руду, из которой производили сталь и прокат, а затем изготавливали различную технику мирного назначения. Незадолго до начала войны там появился Уральский вагоностроительный завод (УВЗ), который специализировался на выпуске большегрузных вагонов, платформ и гондол. Завод тут же стал рекордсменом по выпуску продукции среди аналогичных предприятий СССР, поэтому у руководства страны не возникло вопросов, кому доверить экстренный выпуск самого важного оружия.

значально, еще с петровских времен, Нижний Тагил был металлургическим центром — здесь добывали руду, из которой производили сталь и прокат, а затем изготавливали различную технику мирного назначения. Незадолго до начала войны там появился Уральский вагоностроительный завод (УВЗ), который специализировался на выпуске большегрузных вагонов, платформ и гондол. Завод тут же стал рекордсменом по выпуску продукции среди аналогичных предприятий СССР, поэтому у руководства страны не возникло вопросов, кому доверить экстренный выпуск самого важного оружия. вот уже в конце июля 1941 года с прифронтовой линии в Нижний Тагил эвакуировали более 40 предприятий, а 12 из них объединились на площадке УВЗ в Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна — кузницу легендарных «тридцатьчетверок». Перестроить производство на выпуск военной продукции удалось всего за 2 месяца. В стенах нового предприятия фактически зародилась, а затем окрепла отечественная конструкторская школа танкостроения. Стоит отметить, что современные модели танков, которые и в мирное время продолжают выходить с конвейера УВЗ, продолжают традиции танков Т-34 — это огонь, броня и маневры.

вот уже в конце июля 1941 года с прифронтовой линии в Нижний Тагил эвакуировали более 40 предприятий, а 12 из них объединились на площадке УВЗ в Уральский танковый завод № 183 им. Коминтерна — кузницу легендарных «тридцатьчетверок». Перестроить производство на выпуск военной продукции удалось всего за 2 месяца. В стенах нового предприятия фактически зародилась, а затем окрепла отечественная конструкторская школа танкостроения. Стоит отметить, что современные модели танков, которые и в мирное время продолжают выходить с конвейера УВЗ, продолжают традиции танков Т-34 — это огонь, броня и маневры. ороду металлургов предстояло решить множество стратегических задач — несмотря на то, что работники заводов ушли на фронт, нужно было ковать металл, не снижая его качества, работать над созданием новых сплавов, а также передавать знания. Пришедшие на смену мужчинам женщины успешно освоили принцип работы доменных печей: они экспериментировали с местным сырьем и занимались выплавкой феррохрома и ферромарганца. Так женщины-металлурги впервые в мире освоили технологию выпуска броневого сплава из стали — в него-то и одевали каждую выпущенную в городе боевую машину.

ороду металлургов предстояло решить множество стратегических задач — несмотря на то, что работники заводов ушли на фронт, нужно было ковать металл, не снижая его качества, работать над созданием новых сплавов, а также передавать знания. Пришедшие на смену мужчинам женщины успешно освоили принцип работы доменных печей: они экспериментировали с местным сырьем и занимались выплавкой феррохрома и ферромарганца. Так женщины-металлурги впервые в мире освоили технологию выпуска броневого сплава из стали — в него-то и одевали каждую выпущенную в городе боевую машину.