IV Общероссийская научно – практическая конференция с международным участием «Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном пространстве»

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Автор: Альбицкая Нина Ефимовна,

учитель биологии САО ГОУ гимназия №201

имени Героев Советского Союза З. и А. Космодемьянских,

адрес гимназии: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 3

2009 г

АНОТАЦИЯ

Основная задача при работе с одаренными детьми заключается в том, чтобы своевременно оказывать грамотное педагогическое сопровождение, направленное на формирование и развитие в ребенке стремления к саморазвитию и самопознанию. Обучение детей ни в коей мере не должно сопровождаться простой передачей определенного объема знаний. Учителям необходимо создавать такие условия, в которых у обучающихся будет формироваться устойчивое стремление к получению и развитию индивидуальных знаний. В работе представлен опыт организации исследовательской деятельности одаренных школьников с применением концентрической технологии развития знаний.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………………..4

Одаренные дети…………………………………………………………………………………..5

Исследовательская модель обучения…………………………………………………………….6

Система работы с одаренными детьми……… …………………………………………………7

Концентрическая технология развития знаний …………………………………………………9

Заключение………………………………………………………………………………………..11

Литература…………………………………………………………………………………………12

Введение

Современный педагогический поиск направлен на создание новых и преобразование широко известных методов работы с детьми. «Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут принимать самостоятельные решения в ситуации выбора, прогнозируя все возможные последствия»1. Основная задача конкурентоспособного учителя – ввести своих учеников в зону компетентности различных областей знаний и умений: ведь современному человеку недостаточно быть только эрудитом, он должен уметь творчески использовать имеющиеся знания для решения актуальных проблем, именно такими способностями должен обладать конкурентоспособный выпускник и эти качества будут способствовать его успешной социализации в обществе. Жизнь учит нас, что нет неспособных учеников: каждый человек талантлив от природы но, не выявив, и не развив детскую одаренность, мы, как следствие теряем талантливых взрослых. В экономике любого развитого государства первостепенная роль отводится наукоемким технологиям, высокий уровень развития которых способны поддерживать и развивать именно талантливые взрослые. Следовательно, выявление и развитие одаренных детей, имеет особую социальную значимость.

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года – М.: АПК и ПРО. 2002. - 24с

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

В рамках Федеральной программы «Одаренные дети» ученые разработали рабочую концепцию одаренности, опирающуюся на результаты современных отечественных и зарубежных исследований. В концепции представлена систематизация основных признаков одаренности, а также предложена классификация видов одаренности и подчеркивается, что «одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких достижений) в том, или ином виде деятельности»2. Следовательно, выявление, обучение и развитие одаренных детей – это не столько образовательная, сколько социальная задача потому, что речь, как указывалось выше, идет об успехах в социально значимых сферах деятельности. «Человечество движется вперед благодаря избранным», как сказал А. Бине, стоит лишь добавить, что обучающиеся, наделенные высокими умственными способностями, являются той силой, которая в недалеком будущем будет способствовать этому продвижению. Способные дети, как всякое великое дарование, должны получить правильное и максимальное развитие всех своих природных задатков. Определяющим фактором в системе обучения одаренных детей является учитель, который, ориентируясь на внешний заказ, проявляет формирующее действие по отношению к ребенку, и если обучение призвано выявить и реализовывать внутреннюю сущность одаренного школьника, то от учителя требуется создание такой образовательной среды, в которой развитие творческих способностей школьников протекало бы наиболее благоприятно.

Академик В.А. Энгельгардт считал, что «творчество есть результат действующего в нас инстинкта, результат стремления удовлетворить внутреннюю потребность, заложенную в нас природой, потребность расширить область человеческого знания, внести ясность в то, что раннее было туманным…»3. И чтобы правильно определиться в выборе основных методов обучения талантливых и одаренных школьников, необходимо учитывать основные особенности их познавательных способностей. Остановимся на некоторых из них. Одаренные дети обладают отличной памятью в сочетании с ранним языковым развитием и способностью к классификации. Это позволяет им не только накапливать большой объем информации, но и интенсивно использовать ее. Они характеризуются продолжительным периодом концентрации внимания, нестандартными подходами к решению проблем, неуемной склонностью к напряженной умственной деятельности, а также отличаются упорством, инициативностью, изобретательностью, способностью к абстрактному мышлению, более других расположены к творчеству.

С учетом вышесказанного, можно выделить важнейшие задачи, стоящие перед современным учителем: научить таких детей строить новые знания на крепком фундаменте уже имеющихся знаний, поддерживать и стимулировать стремление к самопознанию и саморазвитию, укреплять их способности в процессе обучения, способствовать развитию у них критического мышления. Необходимо помнить, что самая сильная потребность одаренных детей – познавательная, а ее двигательной силой является стремление к расширению своей интеллектуальной сферы. Одаренному ребенку необходимо предоставить возможность быть субъектом своей собственной деятельности и помнить, что только так одаренность может проявляться, формироваться и развиваться. Роль учителя заключается в том, чтобы дать возможность школьнику накапливать свой собственный индивидуальный опыт познания, учить его не простому механическому запоминанию, а умению творить и фантазировать, искать решение проблем, пробовать и создавать, так как творческая личность способна аккумулировать и пополнять свои знания самостоятельно. Такому школьнику можно только помочь в выборе направления, показать некоторые ориентиры, помочь скорректировать свой индивидуальный маршрут.

2. Рабочая концепция одаренности/ Научн. Ред. В.Д. Шадриков. М.: ИЧП, издательство «Магистр», 1998

3. Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. М, 1984. 297с.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

В работе с одаренными детьми наиболее приоритетной является исследовательская модель обучения, крепким фундаментом которой можно считать моделирование процесса научного исследования.

«Умственная деятельность везде является той же самой, на предельном ли фронте науки или в третьем классе… Различие здесь в степени, а не в роде»4. Согласно исследовательской модели обучения, обучающийся должен действовать подобно ученому - исследователю, и только в этом случае процесс усвоения и развития индивидуальных знаний будет наиболее плодотворным. Продуктивность работы напрямую зависит от степени самостоятельности учащихся в процессе индивидуального поиска неизвестных для него или открытие принципиально новых решений проблемы. «Принцип активизации поисковой работы учебно-исследовательской деятельности учащихся – это принцип самостоятельного «открытия» выводов науки, «изобретения» новых способов приложения знаний к практике»5.

Технологию исследовательской модели обучения можно представить следующими этапами:

- выбор направления (тема);

- выделение и постановка проблемы;

- изучение литературы и сбор информации;

- предложение возможного решения (решений);

- осмысление предстоящих исследований;

- проверка всех возможных решений;

- выводы по результатам проверки;

- применение выводов к новым данным;

- обобщение.

Педагог, ставя перед собой задачу развития уникальной личности ребенка, на всех этапах исследовательской работы, должен активно сотрудничать с ним и поддерживать в школьнике стремление к самораскрытию и саморазвитию своих творческих задатков, то есть осуществлять всестороннюю педагогическую поддержку.

В процессе исследовательской и экспериментальной деятельности у одаренных школьников закрепляются и развиваются следующие умения и навыки:

- работа с новой информацией (ее анализ);

- выявление и определение противоречий (синтез и анализ);

- нахождение ошибок (оценка) и анализ причин, породивших эти ошибки (анализ и синтез);

- предложение оптимальных способов решения поставленных проблем (оценка),

-соотнесение общего и единоличное (применение, оценка).

Все это способствует формированию и развитию критического мышления. К неоспоримым преимуществам приобщения школьников к исследованию являются:

- преодоление фрагментарности содержания учебного материала;

- создание условий для саморазвития личности;

- установление доверительных отношений между учеником и учителем;

- формирование и развитие фундаментальных и предметных компетентностей;

- обеспечение условий для творческой продуктивности (способности предлагать различные варианты решения творческой задачи и находить оригинальное решение).

4.Браунер Д. Процесс обучения. М., 1962. 416

5.Глазкова О.В., Клеянкина М.К., Зайцев О.С.// Химия в школе. 1998., №3. С. 37

СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Значение реализации исследовательской модели обучение велико, но невозможно добиться позитивных результатов, если нет хорошо действующей системы работы. Система, как известно, состоит из взаимосвязанных компонентов (элементов и единиц). Опыт работы с одаренными детьми привел меня к созданию такой системы, которая в наибольшей степени будет способствовать максимальному развитию творческих способностей каждого школьника. Центральной единицей системы является «Импульс», основной задачей которого является выявление одаренности (таланта) ребенка. Возглавляет «Импульс» научный руководитель общеобразовательного учреждения или учитель, отвечающий за работу с одаренными детьми. В состав центра входит психолог, а также учитель, компетентный в организации исследовательской модели обучения. К локальным единицам системы относятся исследовательские мастерские (их количество может быть различным и зависит от спроса и популярности), руководит мастерской учитель. Основной задачей мастерских является развитие определенного вида таланта (природного задатка ребенка) с использованием продуктивных педагогических технологий. Все исследовательские мастерские взаимосвязаны и работают в определенном и благоприятном для всех участников процесса ритме. Двери центра «Импульс» и исследовательских мастерских открыты для любого ребенка после уроков, согласно расписанию.

Схема системы:

АРТИСТИЧЕСКАЯ

СПОРТИВНАЯ

Комментарии:

Название исследовательских (творческих) мастерских могут быть и другими.

Разный цвет указывает на развитие определенного таланта.

Разный размер указывает на популярность определенной мастерской у школьников.

Некоторые единицы не имеют названий, при спросе на новую творческую мастерскую они могут быть открыты.

Желательно открытие и ПЕДАГОГИЧЕКОЙ творческой мастерской, своего рода школы педагогического мастерства.

КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ

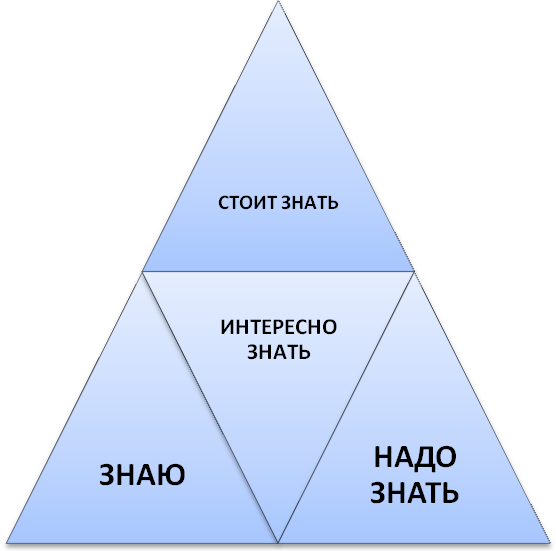

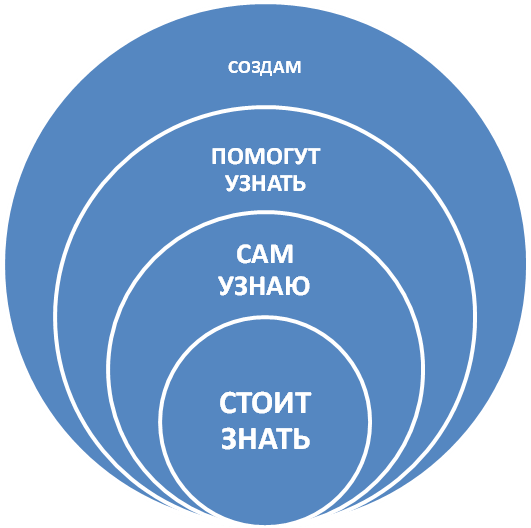

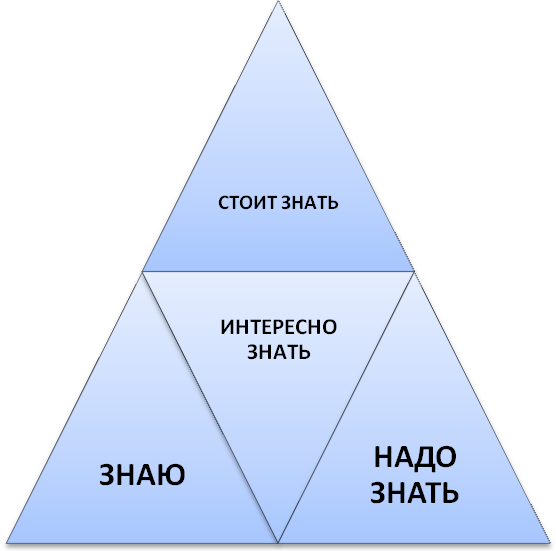

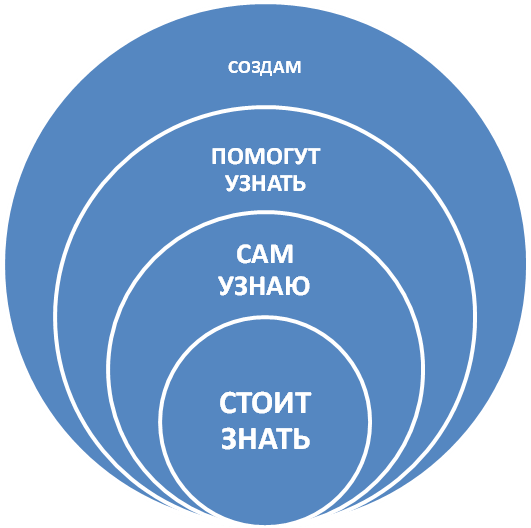

Действующим началом работы системы можно считать урок, с применением «Концентрической технологией развития знаний»6, которую можно представить следующими схемами:

Схеме №1

Схема №2

Комментарии:

1. Первая схема показывает взаимосвязь и надстройку знаний, умений и навыков обучающихся, согласно требованиям, предъявляемым к Государственному стандарту образования.

2. Вторая схема направлена на расширение знаний, умений и навыков, а также развитие способов умственной деятельности, которыми могут овладеть учащиеся, согласно их интересам, способностям, трудолюбию и творческому потенциалу.

3. Размер шрифта показывает, что далеко не каждый обучающийся, двигаясь по дороге расширения своих знаний, достигнет максимального их развития.

4. Задача учителя заключается в том, чтобы нацелить каждого ребенка на достижение, во-первых, обязательного и, во-вторых, нужного ему уровня развития своей интеллектуальной сферы.

Учитель, опираясь на те знания, которыми обладают дети, строит новые. Отправной точкой для «надстройки» знаний являются задания, побуждающие детей к активной познавательной деятельности (интересные задачи, викторины, проблемные, интегрированные или занимательные вопросы и т.д., - то есть такие задания, которые способны заинтересовать максимальное количество участников образовательного процесса). Школьник должен сделать для себя вывод «Стоит знать».

6. Альбицкая Н.Е. Концентрическая технология развития знаний. Сеть творческих учителей. Сообщество «Химоза». http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com

После этого начинается следующий этап: самообразование «Сам узнаю», если же школьнику требуется помощь, или появляется желание проверить или блеснуть своими новыми познаниями, то он отправляется в соответствующую исследовательскую мастерскую, где ему «Помогут узнать», или он сам поможет кому-то, а также развить его индивидуальные знания. После этого учащийся переходит на высший – творческий уровень «Создам», определяется с направлением, темой и становится на путь ученого – исследователя. Такое обучение представляет собой и процесс и развитие. А предложенная система работы дает позитивные результаты потому, что в основе ее лежит диалог, который реализуется на уроках в ходе эвристической беседы и углубление знаний за счет индивидуального или группового поиска решений на интересующие вопросы в процессе самостоятельной работы во внеурочное время. Задача исследовательских (творческих) мастерских – обеспечение педагогического сопровождения на всех этапах исследовательской и творческой деятельности обучающихся.

Работу учителя по организации исследовательской деятельности обучающихся и взаимосвязь исследовательских мастерских, в кратком варианте, можно показать на следующих примерах.

Урок химии в 8 классе. Тема урока «Растворы»

Повторение: ЗНАЮ (обучающиеся знают математические способы решения задач по теме «Смеси» и «Концентрация»).

Обучающий этап: НАДО ЗНАТЬ (разнообразие стандартных задач по теме «Растворы» и требования к их оформлению).

Расширяющий этап: ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ (значение растворов и их разнообразие).

Развивающий этап

СТОИТ ЗНАТЬ (разнообразие нестандартных задач по теме «Растворы»)

САМ УЗНАЮ (самостоятельный поиск решения)

ПОМОГУТ УЗНАТЬ (представляется помощь в поиске решения задач в творческих мастерских – естественнонаучной и математической)

Творческий этап: СОЗДАМ (представляются или совместно разрабатываются оригинальные способы решения задач по теме «Растворы»)

Развивающий и творческий этапы разберем на примере задачи, решение которой находится за рамками школьной программы 8 класса.

Задача:

Определите массу медного купороса, необходимую для приготовления 45г 20% раствора сульфата меди.

Развивающий этап:

Учитель дает условие задачи, но не дает ее решения.

Учащиеся самостоятельно ищут решение задачи.

В исследовательской лаборатории учащимся предоставляется возможность не только показать найденное решение, но и приготовить раствор. Если никому из школьников не удалось найти решение, то учитель показывает направление поиска: дает подсказку: к решению этой задачи можно применить «Правило смешения» - математическая мастерская, или «Правило креста» - естественнонаучная. Получив подсказку, способный школьник может самостоятельно справиться с заданием (первый способ).

Первый способ:

M (CuSO4 *5 H2O) = 250 г/моль

M(CuSO4) = 160 г/моль

ω (вещества в кристаллогидрате) = 160/250 = 0,64 или 64%

64% 20

20% 45г

0% (вода) 44

45 : 64 = 0, 703125

0, 703125 * 20 = 14,0625 (г) медного купороса

Второй способ решения был найден совместными усилиями в естественнонаучной мастерской.

Второй способ:

Массовая доля воды в медном купоросе составляет 36% или 0,36

Массовая доля сульфата меди составляет 64% или 0,64

m(CuSO4) = 45г * 0,2 = 9г.

9 г - 64%

Хг - 36%

m (H2O) = 5,0625

m (CuSO4 *5 H2O) = 9 + 5,0625 = 14,0625 (г)

Третий способ решения был найден также в естественнонаучной мастерской с применением метода «Мозгового штурма». Кстати, стоит сказать, он оказался самым коротким.

Третий способ:

Массовая доля сульфата меди составляет 64% или 0,64

m(CuSO4) = 45г * 0,2 = 9г.

9 г - 64%

Хг - 100%

m (CuSO4 *5 H2O) = 9 *100/64 = 14,0625 (г)

Урок органической химии в 10 классе. Тема урока «Анилин». В качестве задания побуждающего одаренных школьников к активной познавательной деятельности предлагается найти ответ на вопрос, связанный с хорошо известным школьникам произведением А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Учитель зачитывает отрывок:

«…Скажи мне князь, не знаешь ты

Кто там, в малиновом берете

С послом испанским говорит?»

Вопрос: А почему в малиновом? Случайно ли автор указывает на цвет берета (в рифму подойдет и сиреневый и оранжевый…), или А.С. Пушкин этой фразой хотел еще что-то сказать нам? Сразу видно, что поиск ответа на этот вопрос может заинтересовать не только тех, кто увлечен химией. Учащимся придется многое сделать: им предложат и поэкспериментировать с природными красителями, и вспомнить зоологию, и попробовать себя в роли психолога, и окунуться в историю (вспомнив цвет одежды кардиналов и королей) и научиться обращать внимание на цветовую гамму персонажей других произведений и, наконец, они не только найдут ответ на вопрос, но и самостоятельно сделают вывод о значении анилиновых красителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется сказать, что стратегической целью представленной системы, является организация такой работы, в результате которой у каждого школьника будет своя исследовательская мастерская – своеобразная кузнеца его таланта. Может быть тогда путеводной звездой российских школьников станет непреодолимая тяга к развитию собственного таланта.

ЛИТЕРАТУРА

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года – М.: АПК и ПРО. 2002. - 24с

Рабочая концепция одаренности/ Научн. Ред. В.Д. Шадриков. М.: ИЧП, издательство «Магистр», 1998

Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. М, 1984. 297с.

Браунер Д. Процесс обучения. М., 1962. 416

Глазкова О.В., Клеянкина М.К., Зайцев О.С.// Химия в школе. 1998., №3. С. 37

Альбицкая Н.Е. // Успехи современного естествознания. 2004., №5. С. 25

http://www.rae.ru/use/pdf/2004/05/Albitskaya.pdf

Альбицкая Н.Е. Концентрическая технология развития знаний. Сеть творческих учителей. Сообщество «Химоза».

www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7781067

12