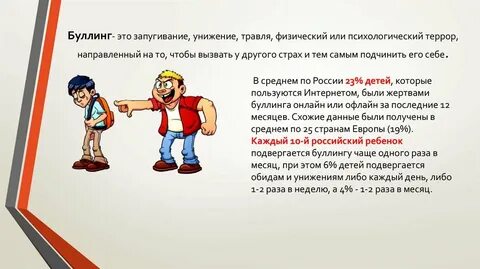

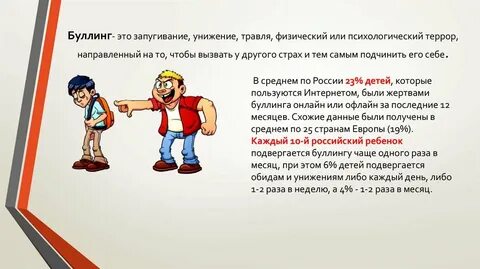

|  Социальная среда является основным фактором, который влияет на развитие и воспитание подростка. Поэтому специфика современных молодежных субкультур напрямую связана с социальными трансформациями, происходящими в обществе. Согласно прогнозу, опубликованному Международным валютным фондом, в условиях пандемии коронавируса по итогам 2020 года ожидаются сокращение российской экономики на 5,5%, повышение уровня безработицы и доходов граждан . Следствием вышеперечисленного могут стать рост числа преступлений, ограничение доступа к образованию, уменьшение доверия к государственным институтам, разрушение жизненных планов представителей подрастающего поколения]. В данных обстоятельствах государство первостепенно уделяет внимание решению вопросов здравоохранения и социального обеспечения граждан. В то время как инициативы, направленные на молодежные проекты, финансирование сферы образования, отходят на второй план , именно молодые люди, не имеющие опыта переживания подобных потрясений, сегодня особо нуждаются в поддержке, рискуют столкнуться с состоянием фрустрации, направив свою активность в непродуктивное русло, став частью деструктивных субкультурных сообществ. Мероприятия, связанные с переводом многих образовательных и досуговых учреждений на удаленный формат работы, ограничение свободы передвижения, сокращение социальных контактов, также не могли пройти бесследно для ментального здоровья подростков и молодежи. Произошло вынужденное сужение информационного пространства, в котором доминирующую роль стали играть Интернет и соцсети. Было подорвано доверие к национальным правительствам из-за непопулярных мер в период пандемии, влияющих на изменение образовательной траектории молодых людей, потерю ими рабочих мест. Всё это привело к понимаю необходимости разработки новой повестки, направленной на поддержку молодежи. Если обратиться к классическому определению субкультуры, данному А.Я. Флиером, то она представляет собой в широком смысле: «…наиболее крупные сегменты целостных локальных культур (этнических, национальных, социальных), отличающихся определенной местной спецификой тех или иных черт (или комплексом черт)» . Субкультура — это проявление внутриличностного конфликта между «Я-идеальным» и «Я-реальным». Между тем, что я собой представляю (индивидуальным), и тем, как меня видят и воспринимают другие (социальным). В социологической теории можно найти отождествление понятий «молодежная культура» и «субкультура». Она рассматривается как «относительно самостоятельная часть целостного образования культуры, проявляющаяся в самых разнообразных формах: внешности, одежде, поведении, ценностных пристрастиях, языке (в том числе и жаргонной речи) и т.п.». Расцвет молодежных субкультур в России пришелся на 90-е годы XX века. Но до сегодняшнего дня они многообразны и продолжают привлекать представителей подрастающего поколения. Возрастной ценз молодежных субкультур приходится на период от 11 до 25 лет, когда происходит процесс становления жизненных ценностей и выработка стратегий. Однако, следует отметить, что свойственное подросткам и юношеству стремление объединяться в группы реализуется теперь во многом в Интернет-пространстве. На смену территориальным дворовым компаниям пришли многотысячные экстерриториальные группы в социальных сетях. Включенность представителей молодежи и подростков в субкультуры сегодня носит фрагментарный характер по причине возрастающей гедонистической ориентации личности, открывшихся (благодаря соцсетям) возможностей менять «маски», «стили» при первом желании, не тратя на это много времени, денег, сил и энергии. Достаточно выбрать для себя ту или иную привлекательную с точки зрения содержательной концепции субкультуру и сменить аватарку на личной странице в соцсетях или создать фейковую страницу, указав вымышленное имя и заведомо фальшивые данные о себе. При имеющихся в настоящий момент возможностях Интернета кардинальная модификация внешнего вида, модели поведения в реальной жизни сегодня ресурсозатратна и уже не столь актуальна. Расширяются социальные границы. Те представители подрастающего поколения, которые в своем реальном окружении никогда бы не столкнулись с носителями модной субкультуры, в Интернет-пространстве легко попадают в ее сети, и соответственно, входят в зону риска . Описанная ситуация может быть опасна тем, что в сочетании со снижением внешнего контроля в связи с переходом на дистанционный формат образовательного процесса, доступностью пропаганды различных идеологий на просторах глобальной сети, легким вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность, минимизируются возможности диагностики степени влияния и глубины проникновения молодого человека в ту или иную субкультуру. Особую опасность представляют деструктивные ее виды. В связи с этим актуальным становится вопрос поиска методов профилактики и противодействия данным негативным социальным явлениям. К так называемым факторам риска, способствующим вовлечению подростка в деструктивную субкультуру, относятся: — эмоционально-личностные проблемы (комплекс неполноценности, неблагоприятное эмоциональное состояние, неустойчивость внутреннего мира, неуверенность в себе, переживание жизненной психотравмирующей ситуации, кризис подросткового и юношеского возраста);  — деструктивный стиль детско-родительского взаимодействия (невыполнение воспитательных функций со стороны родителей или законных представителей, авторитарный стиль воспитания, высокая степень зависимости молодого человека от мнения родителей, привлечение родителями ребенка для выяснения собственных отношений и пр.); — низкий уровень материального благосостояния, неполная или многодетная семья; — наличие «преемственности» в уголовной среде (судимость родителей или братьев/сестер, друзей);  — нарушение механизмов процесса социализации (нарушение взаимоотношений с социальным окружением, буллинг, отчуждение от первичных социально полезных групп, доминирующая реакция группирования со сверстниками в сочетании с конформизмом и пассивностью, девиация, дезадаптация, правовой инфантилизм и др.);  — заполненность досугового пространства неформальной, неорганизованной, стихийно возникающей активностью; — отсутствие необходимой профилактической работы со стороны образовательных учреждений, неэффективная воспитательная работа первичных агентов социализации. Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») — это агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил и жертва показывает, как сильно её это задевает. Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще происходит психологическое насилие в форме: словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и прочее); распространения слухов и сплетен; бойкота (одна из самых опасных форм буллинга, так как чаще остальных приводит к суициду). Кто такой буллер Буллеры — это дети, которые выступают агрессорами. Хотя в процессе буллинга они находятся в позиции силы, на деле буллерам тоже приходится несладко. Причиной такого поведения чаще всего являются проблемы в семье. Кто участвует в школьном буллинге Буллинг наиболее распространён в начальной и средней школе. К 10–11 классам на фоне процессов созревания мозговых структур и способности у подростков к саморегуляции он постепенно сходит на нет.

Если в коллективе началась травля, сложно не включиться. В буллинге много ролей. Три основные: булли (придумывают и возглавляют издевательства), наблюдатели (вроде в стороне от конфликта, но всё равно одобряют либо осуждают агрессоров) и жертва.

К сожалению, в ситуации буллинга бесполезно занимать отстранённую позицию. Даже если нападкам подвергается только один одноклассник и вашего ребёнка «это не касается», наблюдатели получают не меньшую, а порой и большую травматизацию. В психологии даже есть термин «травма наблюдателя». Часто ребёнок не может самостоятельно справиться с опытом наблюдения за продолжающимся насилием. Буллинг причиняет ущерб психическому здоровью не только жертвы, но и детей, которые находятся в позиции безмолвных свидетелей. Что делать, если ребёнок стал жертвой буллинга Жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребёнок, вне зависимости от благополучности семьи, заботы родителей и уровня развития. Важно, чтобы взрослые не оставляли без внимания случаи травли, даже если агрессия (пока) не направлена на их детей. Как распознать буллинг и чем он опасен Если ребёнок стал жертвой, но не рассказывает об этом напрямую, о травле можно догадаться по другим физическим и психологическим признакам:

беспричинные боли в животе и груди; нежелание идти в школу и плохая успеваемость; нервный тик, энурез; печальный вид, беспокойство, тревожность; нарушенный сон, кошмары; длительное подавленное состояние; участившиеся простуды и другие заболевания; склонность к уединению, нежелание общаться; проблемы с аппетитом; излишняя уступчивость и осторожность. Школьная травля имеет самые неприятные последствия для всех участников. Ученики, подвергающиеся буллингу, пребывают в депрессии, склонны к развитию психических расстройств и нередко предпринимают попытки самоубийства. Дети-агрессоры испытывают проблемы со школьной успеваемостью, приобретают криминальные наклонности и вынуждают педагогический коллектив заниматься поддержанием дисциплины вместо ведения уроков. Очевидцы травли зачастую испытывают страх оказаться на месте жертвы и могут присоединиться к буллерам. Либо испытывают чувство вины за своё невмешательство и получают травму наблюдателя. Таким образом, школьные издевательства подрывают всю систему образования, провоцируя общее напряжение, отчуждение и жестокость.

Как бороться с буллингом Подростковый буллинг — проблема, для решения которой требуется комплексный подход. С травлей в школе должен разбираться не ребёнок в одиночку, а все стороны — родители, учитель и сам школьник. Главный совет для тех, кто столкнулся с буллингом, — как можно скорее получить консультацию специалиста. Но давайте рассмотрим, как действовать каждой из сторон. Что делать родителям Родители ребёнка-жертвы испытывают чувство вины, стыда, гнева, боли и бессилия. Из-за этого иногда вместо поддержки и сочувствия обрушиваются на него с советами и обвинениями: «Что же ты не дал сдачи?!», «Не будь тряпкой!», «Сам виноват» и так далее. Важно понять, что это может случиться с любой семьёй. Здесь никто не виноват, особенно сам ребёнок. Если вы чувствуете, что как родитель не справляетесь с ситуацией (а это нормально), то прежде всего нужно самому получить поддержку близких или психолога. После консультации со специалистом вы сможете нормально поговорить о случившемся с ребёнком. Вот фразы, которые помогут вам начать диалог. «Я тебе верю». Это даст ребёнку понять, что вместе вы справитесь с проблемой. «Мне жаль, что с тобой это случилось». Это сигнал, что вы разделяете его чувства. «Это не твоя вина». Покажите ребёнку, что в этой ситуации он не одинок, многие его сверстники сталкиваются с разными вариантами запугивания и агрессии. «Хорошо, что ты мне об этом сказал». Докажите, что ребёнок правильно сделал, обратившись к вам. «Я люблю тебя и постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала опасность». Эта фраза позволит ощутить защиту и с надеждой посмотреть в будущее.  Старайтесь всегда поддерживать с детьми доверительные отношения, чтобы они смогли вовремя попросить о помощи.

|