Тема выступления: «Диагностика и мониторинг универсальных учебных действий в начальных классах.»

Бикметова А. М. учитель начальных классов первой квалификационной категории.

Начальная школа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, который устанавливает требования к достижению новых образовательных результатов.

Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг умения учиться и может проводиться в ходе различных процедур (в ходе итоговых проверочных или комплексных работ по предметам; текущей, тематической или промежуточной оценки и т.д.) Невозможно измерить новые результаты только старыми методами, такие как контрольные и проверочные работы. Ряд коммуникативных и регулятивных действий трудно или невозможно оценить в ходе стандартизированных работ.

Для того, чтобы проверить как сформированы УУД можно использовать разный инструментарий, но наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса развития универсальных учебных действий является диагностика.

Диагностика – это, прежде всего, инструмент, помогающий самому педагогу «настроить» учебный процесс на индивидуальные возможности каждого ученика, создать для него оптимальные условия для достижения качественного образовательного результата.

На основе программы формирования УУД составляются программы мониторинга.

Мониторинг метапредметных УУД - важная составная часть общей системы управления качеством образования как на уровне отдельного ребенка и класса, так и на уровне образовательного учреждения.

Предметом мониторинга развития метапредметных универсальных учебных действий учащихся 1 класса являются восемь умений:

два регулятивных умения (планирование и оценка);

шесть познавательных умений (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, установление причинноследственных связей).

Для заданий в 1 классе была выбрана двучленная система со следующими критериями: «правильно - неправильно», «аккуратно - неаккуратно».

Мониторинговые задания для данного умения, сформированного на уровне представления, проверяют, сможет ли ребенок в конце первого класса, опираясь на образец:

оценивать аналогичную образцу работу;

различать критерии «правильность» и «аккуратность»;

находить ошибки при оценивании работы.

Для выявления уровня развития метапредметных УУД учащихся 1 класса разработана специальная форма - «Рабочая тетрадь». Все задания ученик выполняет непосредственно в этой тетради. Тетрадь выдается ребенку только на время проведения мониторинга. У ребенка не должно быть возможности самостоятельно знакомиться с содержанием тетради, листать ее и выполнять задания. Задания выполняются под руководством учителя, на основании его инструкций.

Все задания в тетради представлены в двух вариантах. Оба варианта напечатаны в тетради-«перевертыше». С одной стороны тетради напечатан первый вариант, а с другой стороны - второй вариант. Для удобства работы с тетрадью в первом варианте фиолетовые поля, а во втором варианте - желтые.

Каждый ребенок выполняет только один из двух вариантов. В исключительных случаях возможно последовательное выполнение ребенком двух вариантов. Например в ситуации, когда ребенок, работая вместе со всем классом, не справился с заданиями по ряду объективных причин. Педагог принимает решение повторить весь мониторинг или его отдельные модули в индивидуальном порядке. В этом случае в зачет идут результаты, полученные при индивидуальном выполнении ребенком другого варианта.

Для повышения мотивации учащихся и целостного восприятия ребенком материала тетради все задания объединены игровым сюжетом о лесной школе. На протяжении всей тетради действуют одни и те же герои - это зверята-учащиеся и их учитель Енот Енотович. Так же, как и дети, зверята учатся в первом классе. Они ходят на разные уроки, выполняют домашние задания, играют на перемене, убирают класс после уроков. Каждый диагностический модуль - это всегда одна сюжетно-игровая ситуация, один эпизод из учебной жизни обитателей лесной школы.

Рабочая тетрадь включает:

вводную часть, которая содержит обращение к первоклассникам, описание условных обозначений и восемь тренировочных заданий;

шестнадцать диагностических модулей для изучения уровня развития метапредметных умений (для каждого умения разработано по два модуля на разном предметном материале);

бланк первичной обработки результатов, который необходимо извлечь из тетради до выполнения ребенком мониторинговых заданий (с этим бланком работает только учитель).

Во введении к каждому модулю от имени Енота Енотовича приводится сюжетно-игровая ситуация, далее следует краткое описание образца и условий выполнения заданий. Наличие образца обусловлено тем, что в первом классе целью мониторинга является диагностика первого этапа развития УУД - выполнения учебного действия по образцу (владение на уровне представления).

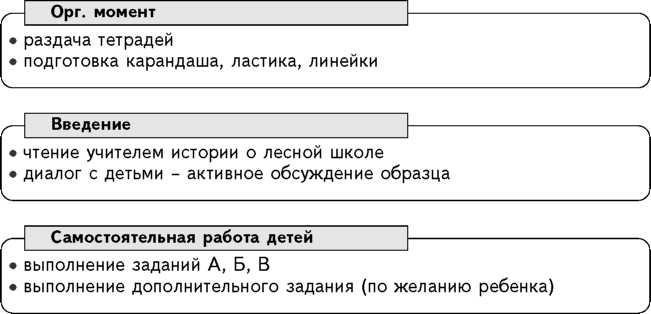

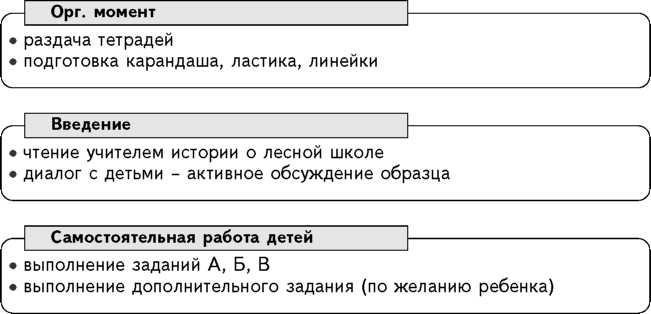

Задание А направлено на изучение способности учащихся практически выполнять учебные задания, в основании которых лежит диагностируемое в данном модуле умение. Кратко этот тип заданий обозначается как задания «на выполнение».

Задания Б и В направлены на изучение способности учащихся ориентироваться на существенные условия способа, который лежит в основе учебного задания. Этот тип заданий кратко обозначается как задания «на ориентацию».

Задания А, Б, В в первом и втором вариантах совпадают по уровню сложности. Они незначительно различаются условием (информационной частью) и/или вопросом. Все аналогичные задания в первом и втором вариантах имеют одинаковую инструкцию по выполнению «Подчеркни», «Отметь значком ✓ », «Зачеркни» и т.д.).

Дополнительное задание расположено в конце каждого модуля. Оно обозначено значком «Сундучок». Дополнительное задание решает организационную задачу. Оно адресовано, в первую очередь, детям, которые быстрее других справились с заданиями А, Б и В. Ребенок сам делает выбор - выполнять или не выполнять это задание. Выполнение дополнительного задания носит необязательный характер, его результаты не оцениваются. Однако задания «в сундучке» имеют свой развивающий потенциал. У детей появляется возможность с помощью дополнительного задания проконтролировать правильность выполнения задания основного блока (модули 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12); потренироваться применять УУД в измененных или новых условиях (модули 3, 4, 7, 9, 13, 14); практически применить полученные знания (модули 2, 15, 16). Дополнительные задания первого и второго вариантов различаются во всех модулях.

Каждый диагностический модуль занимает один разворот рабочей тетради.

Обработка результатов диагностики в рамках мониторинга осуществляется в два этапа. На первом этапе педагог обрабатывает результаты выполнения учениками диагностических заданий и сводит результаты в мини-таблицы. На втором этапе педагог составляет сводные таблицы.

Если педагог владеет программой Microsoft Excel и доступом в Интернет, то ему достаточно будет скачать файл для обработки данных с сайта zankov.ru и работать с ним по прилагающейся инструкции.

В первом классе мониторинг только начинается. Данные, полученные в результате проведения мониторинговых срезов в конце второго, третьего и четвертого классов, в совокупности с результатами мониторинга первого класса позволят в полном объеме проследить и оценить динамику развития метапредметных УУД за все время обучения в начальной школе. Во втором классе учителю для определения динамики развития УУД у отдельных учащихся необходимо будет вернуться к полученной в ходе мониторинга информации.

ПРОЦЕДУРА МОНИТОРИНГА

Мониторинг образовательных результатов проводится в конце года, в течение всего апреля.1

Анализ индивидуальных результатов позволяет педагогу решить несколько важнейших задач.

Помогает выявить, какого рода задания вызывают у ребенка большие трудности (задания на выполнение по образцу или на ориентацию в способе действия), и продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то или иное универсальное учебное действие.

Анализ рейтинга всех восьми умений по таблице рейтингов поможет учителю определить приоритеты в работе с тем или иным учеником: С чего начать? Какие умения сегодня «замыкают» рейтинг? А на какие умения, напротив, можно опереться для создания ситуации успеха для ребенка?

Работа с индивидуальными данными дает возможность посмотреть на темп выполнения ребенком диагностических заданий: успевает ли он работать наравне с основной группой класса? Или, возможно, опережает «общий» темп? Если ребенок не справился с диагностическими заданиям, выполняя их со всем классом, но при этом неплохо выполнил их индивидуально, ему требуется особая забота учителя по подбору оптимального темпа работы на уроке, определению объема выполняемых заданий. У такого ребенка могут возникнуть сложности при выполнении контрольных и самостоятельных работ, которые предполагают решение определенного числа учебных задач за фиксированное время.

Работа с индивидуальными результатами помогает понять, есть ли необходимость привлечь к работе с ребенком таких специалистов, как психолог и дефектолог (логопед).

1� Допустимо завершение мониторинга в середине мая.