Диагностика развития эмоциональной лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Баранова Галина Анатольевна

кандидат педагогических наук, доцент

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной

переподготовки работников образования Тульской области», г. Тула

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос диагностики развития эмоциональной лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, диагностические методики, уровни речевого развития, особенности развития эмоциональной и нейтральной лексики, паралингвистические средства общения, интонационная сторона речи, частота употребления и коэффициент разнообразия эмоциональной лексики.

В процессе изучения научно-теоретических основ по проблеме развития эмоциональной лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи был подобран комплекс диагностических методик по выявлению особенностей развития эмоциональной лексики и эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (3 уровень). Содержанием диагностических методик являлось:

- исследование паралингвистических средств общения и интонационной стороны речи;

- изучение лексической системы: выявление особенностей эмоциональной и нейтральной лексики детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи;

- определение частоты употребления и коэффициента разнообразия эмоциональной лексики в самостоятельной устной речи детей;

- рассмотрение представлений детей об эмоциональных состояниях посредством использования различных видов графических опор, мимических средств, интонационной выразительности речи в соответствии с эмоционально-смысловым содержанием высказывания.

В работе с детьми дошкольного возраста использовались базовые эмоциональные состояния: радость, грусть, злость, испуг, удивление. Эти эмоции понятны детям старшего дошкольного возраста, а также они могут быть изображены графическими средствами и отражены в лицевой экспрессии.

При изучении и выявлении особенностей эмоциональной лексики применялись как общепринятые методы и приемы, так и специальные нетрадиционные приемы (методики И.Ю. Кондратенко) [3]. Обследование нейтральной лексики детей проводилось по логопедическим методикам Л.Ф.Спировой, Т.Б. Филичевой [5], Г.В. Чиркиной [4], А.В. Ястребовой. Результаты обследования фиксировались в протоколах обследования развития эмоциональной лексики детей. В процессе исследования велось наблюдение за невербальными и вербальными реакциями детей.

В экспериментальной работе принимали участие 15 детей в возрасте от 6 до 7 лет, имеющих заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) о наличии у них общего недоразвития речи 3 уровня.

С дошкольниками был проведен комплекс диагностических методик:

1. Изучение паралингвистических средств общения и интонационной стороны речи.

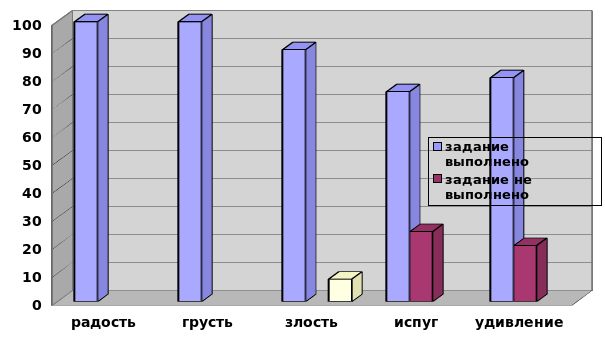

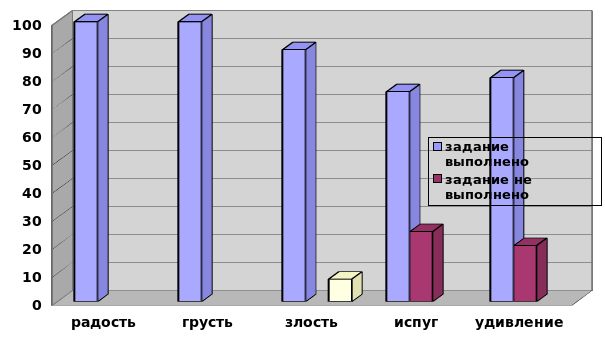

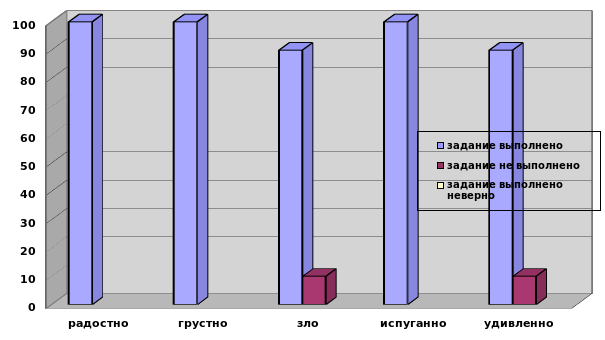

Количественный материал по данному заданию наглядно отражают диаграммы.

Рис. 1. Успешность использования детьми средств лицевой экспрессии.

Качественный анализ позволяет выявить ряд особенностей у обследованных детей. Дети, получив от экспериментатора задание изобразить мимическими средствами злость, демонстрировали типичные признаки грусти.

Дошкольники при демонстрации на лице испуга в 27% случаев использовали средства лицевой экспрессии, характерные для выражения удивления, а при передаче на лице удивления в 18% случаев показывали радость.

Следует отметить, что для детей с речевыми нарушениями характерны проявления гипомимии – бедности выражения эмоций мимическими средствами, что традиционно объясняется особенностями моторики данной категории детей. У дошкольников наименьшие трудности вызвали задания изобразить на лице радость и грусть. При необходимости выразить на лице злость, испуг, удивление дети с нарушениями речи испытывали значительные трудности. Это можно объяснить и трудностями в дифференцировании этих эмоций.

2. Второе задание состояло в обследовании интонации. В исследовании рассматривалось состояние интонационной стороны речи, служащей для выражения смысловых и эмоциональных различий высказываний.

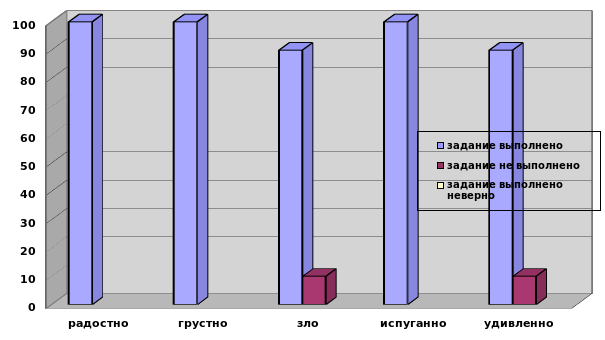

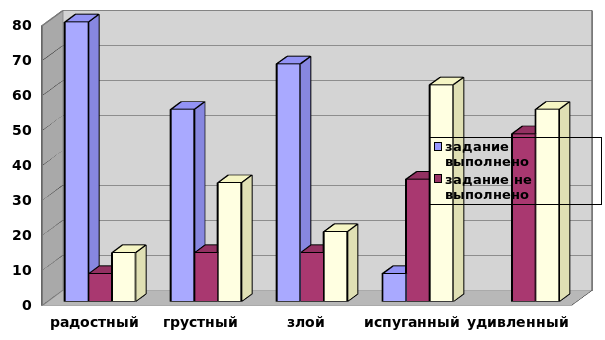

Количественные результаты обследования наглядно демонстрируют диаграммы.

Рис.2. Интонационная сторона речи детей при передаче эмоциональных состояний.

Обследование интонационной стороны речи показывает, что многие дошкольники не смогли произнести предложенную экспериментатором фразу радостно, грустно, зло, испуганно, удивленно, что наглядно отражено в диаграммах.

Качественный анализ выразительной стороны речи детей с ОНР (3 уровень) позволяет выявить некоторые их особенности:

- наименьшие трудности возникали при произнесении предложения с интонацией радости;

- в некоторых случаях дети произносили фразу с восклицательной интонацией, в то время как ее требовалось сказать испуганно;

- наибольшие затруднения возникли у дошкольников при произнесении предложения с интонацией удивления, они произносили его радостно или нейтрально.

На основании анализа задач подготовительного этапа можно сделать вывод о том, что выявленные у дошкольников с ОНР (3 уровень) некоторые особенности в использовании паралингвистических средств и интонационной стороны речи могут оказывать отрицательное влияние на правильность понимания эмоциональных состояний, а также на овладение эмоциональной лексикой.

Третий этап – углубленное обследование лексической системы, которое проводится комплексно с использованием различных приемов и заданий, направленных на изучение состояния и выявления своеобразия эмоциональной лексики. Рассмотрены особенности нейтральной лексики детей в сравнительном плане.

2.Выявление особенностей развития эмоциональной лексики.

Количественные результаты выполнения первой части материала (определить и назвать эмоциональное состояние по фотографиям, предметным картинкам, пиктограммам) представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Результаты исследования определения и называния эмоциональных состояний детьми (констатирующий этап эксперимента)

| Эмоциональные состояния | Результаты выполнения задания |

| Радость

Грусть

Злость

Испуг

Удивление | Задание выполнено 100% Задание не выполнено -- Задание выполнено неверно --

Задание выполнено 88% Задание не выполнено 12 % Задание выполнено неверно --

Задание выполнено 85% Задание не выполнено 2% Задание выполнено неверно13%

Задание выполнено 36% Задание не выполнено 13% Задание выполнено неверно51%

Задание выполнено 27% Задание не выполнено 20% Задание выполнено неверно53% |

Обобщенные количественные показатели успешного определения и называния детьми эмоционального состояния по фотографиям, предметным картинкам, пиктограммам преобладали у дошкольников и составили в среднем 81%.

Качественный анализ результатов обследования дошкольников позволяет выявить следующие особенности: дети смешивали эмоциональное состояние злости с грустью; испуга с удивлением, грустью, злостью; удивления с радостью, испугом.

У дошкольников с ОНР наблюдались смешения понятий при определении эмоционального состояния грусть со злостью, с испугом; злости с испугом; испуга с радостью; удивления со злостью.

Выявлено, что у детей как с речевыми нарушениями максимальная успешность достигнута в определении и назывании эмоциональных состояний радости, грусти, злости. Низкие результаты дошкольники показали при определении и назывании эмоций испуга и удивления, что выражалось и в высказываниях детей.

Анализ ошибок в области эмоциональной лексики позволяет дополнить имеющиеся данные о типичных лексических ошибках детей с ОНР новыми сведениями относительно лексики, выражающей эмоции.

Вторая серия заданий состоит в изучении способностей детей правильно подбирать к словам, входящим в состав эмоциональной лексики, синонимы и антонимы.

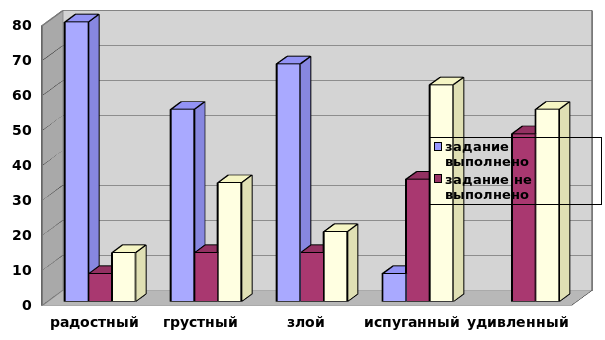

- Первое задание включает работу с детьми по подбору синонимов. Результаты выполнения задания по установлению синонимических отношений наглядно отражают диаграммы.

Рис. 3. Употребление детьми синонимов в области эмоциональной лексики.

Количественный анализ полученных данных позволяет определить, что установление детьми синонимических отношений затруднено (выполнили задание – 43%; не справились с заданием – 24%; задание выполнили неверно – 35%).

Качественный анализ результатов позволяет определить, что у детей с ОНР при подборе синонимов к словам эмоциональной лексики отмечен ряд особенностей, к наиболее распространенным из них относятся:

- образование синонимов путем присоединения частицы не (радостная – негрустная; грустная – невеселая, нерадостная; злой – недобрый, невеселый, нехороший);

- случаи, когда дети употребляли слова, имеющие очень широкое значение (грустная – плохая; злой – плохой; удивленный – плохой, хороший; веселая – хорошая);

Использование смысловых замен на основе: недостаточной дифференцированности эмоциональных состояний (грустная – злая, испуганная; злой – грустный, испуганный); замены частей речи (удивленный – удивился, испуганный – испугался); фонетической близости звуков (грустная – грузная) и др.

Анализ полученных результатов позволяет выявить многочисленные ошибки при подборе синонимов к словам с эмоциональным значением у дошкольников.

Сравнительный анализ лексических ошибок детей при выполнении задания, направленного на установление синонимических отношений в области эмоциональной и нейтральной лексики, представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Сравнительный анализ лексических ошибок детей ЭГ при выполнении задания, направленного на установление синонимических отношений в области эмоциональной и нейтральной лексики

| Эмоциональная лексика | Нейтральная лексика |

| Количественные показатели |

| 22% детей выполнили задание 45% не выполнили задание 29% задание выполнили неверно | 26% детей выполнили задание 39% не выполнили задание 31% задание выполнили неверно |

| Качественные показатели |

| 1. Образование синонимов путем присоединения частицы «не»: радостная – негрустная. 2. Употребление слов, имеющих широкое значение: злой – плохой, веселый - хороший. 3. Использование родственных слов: грустная – грустненькая. 4. Смысловые замены на основе: - смешения оппозиционных звуков: грустная – грузная; -называния действия предмета: удивленный – удивился; -ситуативной связи: веселая – улыбчивая; -произнесения предложений: испуганный – он боится; -недостаточной дифференцированности эмоциональных состояний: злой – грустный. | 1. Ошибок не выявлено.

2. Употребление слов, имеющих широкое значение: медлительный – хороший. 3. Использование родственных слов: труд – труднее. 4. Смысловые замены на основе: - ошибок не выявлено;

- ошибок не выявлено;

- ошибок не выявлено;

- ошибок не выявлено;

-недостаточной дифференцированности значений слов: храбрость – сильный. |

Второе задание направлено на изучение антонимических отношений. Количественные показатели наглядно демонстрирует следующая таблица № 4.

Таблица № 4

Результаты исследования антонимических отношений

| Группы детей | Результаты выполнения задания |

| Правильный подбор слов-антонимов | Отказ от выполнения задания | Ошибочный подбор слов-антонимов |

| ЭГ

| 53% | 5% | 37%

|

Установленные лексические ошибки детей с речевыми нарушениями можно сгруппировать и описать следующим образом:

- образование антонимов путем присоединения частицы не: радостный – нерадостный, умный – неумный;

- употребление слов, имеющих широкое значение: злой – хороший, красивый – плохой;

- смысловые замены на основе недостаточной дифференцированности эмоциональных состояний: злой – веселый, приятный – добрый;

- называние слов-синонимов: радостный – веселый, добрый – незлой, умный – неглупый.

Сравнительный анализ лексических ошибок детей экспериментальной группы при установлении антонимических отношений в области эмоциональной и нейтральной лексики представлен в следующей таблице № 5.

Таблица № 5

Сравнительный анализ лексических ошибок детей экспериментальной группы

при установлении антонимических отношений в области эмоциональной

и нейтральной лексики

| Эмоциональная лексика | Нейтральная лексика |

| Количественные показатели |

| 28% детей выполнили задание 9% не выполнили задание 59%задание выполнили неверно | 56% детей выполнили задание 12% не выполнили задание 26% задание выполнили неверно |

| Качественные показатели |

| 1.Образование антонимов путем присоединения частицы «не»: радостный – нерадостный. 2. Употребление слов, имеющих широкое значение: умный – хороший.

3. Смысловые замены на основе: недостаточной дифференцированности значений слов: злой – веселый. 4. Называние антонимов: радостный – веселый. | 1. Образование антонимов путем при-соединения частицы «не»: сухой – несухой. 2. Употребление слов, имеющих широкое значение: высокий – маленький. 3. Смысловые замены на основе: недостаточной дифференцированности значений слов: длинный - узкий. 4. Называние антонимов: ошибок не выявлено. |

Указанные в таблице данные свидетельствуют о том, что при отборе антонимов к словам нейтральной лексики у детей экспериментальной группы правильность установления антонимических отношений составляет (56%), а к словам эмоциональной лексики – 28%. Значительные затруднения выявлены у детей при подборе антонимов к словам эмоциональной лексики, что подтверждают разнообразные лексические ошибки.

Цель третьей серии заданий – изучение особенностей употребления эмоциональной лексики, включающей в свой состав три группы слов (слова, называющие чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом; слова-оценки, квалифицирующие предмет, явление лексически с положительной или отрицательной стороны; слова, передающие эмоциональное отношение путем морфологических преобразований) в устной речи дошкольников во время беседы, при составлении рассказа по серии сюжетных картин, при составлении рассказа по сюжетной картине.

1. Первое задание проводится в виде беседы, содержание которой направлено на выявление первичных представлений об особенностях употребления лексики, отражающей эмоциональные состояния.

Анализ детских высказываний показал, что во время беседы дети с речевыми нарушениями отвечали точно на поставленный вопрос, предпочитая в основном односложные ответы. В процессе работы они быстро истощались, отвлекаясь на посторонние шумы, звуки; Многие дети экспериментальной группы отвечали на поставленный вопрос не сразу, часто прибегали к помощи жестов, использовали в основном нераспространенные ответы.

Второе задание ставило своей целью выявить особенности употребления эмоциональной лексики в задании «Расскажи по картине», которое предназначается для определения активного словарного запаса детей, с частности использования эмоциональной лексики.

При составлении рассказа по картине дети с ОНР применяли лексемы, относящиеся ко всем трем указанным группам слов, представленных в следующей таблице № 6:

Таблица № 6

| Эмоциональная лексика | Дошкольники (ЭГ) |

| 1. Слова, называющие чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом.

| Имя существительное: Красота. Имя прилагательное: веселая, довольная, хорошее. Краткая форма имени прилагательного: вежливы, рада, счастливы, удивлены. Глагол: веселиться, засмеялись, печалиться, плакать, полюбил. Наречие: счастливо. Имя существительное: красота. Имя прилагательное: красивое, хорошее. Имя существительное: девицы, девочка, домик, туфелька. Имя прилагательное: маленькая. |

| 2.Слова-оценки, квалифицирующие вещь, предмет, явление лексически с положительной или отрицательной стороны |

| 3.Слова, передающие эмоциональное отношение путем морфологических преобразований. |

Анализируя данную таблицу отмечаем, что употребление слов-синонимов и антонимов не зафиксировано. При выполнении предложенного задания наибольший процент эмоциональной лексики представлен как у детей ЭГ именами существительными и прилагательными.

Исследование выявило, что 89% детей (ЭГ) составила лексика, выражающая положительную оценку называемых понятий. У 10% детей ЭГ отмечалось употребление лексики, выражающей отрицательную оценку. Полученные данные показывают, что по характеру экспрессивности у детей ЭГ преобладает положительная лексика.

Дети группы (ЭГ), в среднем употребляли в самостоятельной устной речи восемь слов, имеющих эмоциональный и оценочный характер, из которых шесть лексем употреблялись детьми однократно. Коэффициент лексического разнообразия у дошкольников данной группы составил 0,7.

У дошкольников с ОНР (3 уровень) среднее количество использованных в рассказе слов, лексическое значение которых отражает эмоции и оценки, равно четырем, из них две лексемы употреблялись однократно. У детей этой группы коэффициент лексического разнообразия 0,5.

Третье задание направлено на изучение эмоциональной лексики при составлении дошкольниками связного рассказа.

Сопоставительный анализ связных высказываний детей группы ЭГ позволяет говорить о том, что при составлении рассказов по серии сюжетных картин дети использовали эмоциональную лексику, относящуюся только к третьей группе, т.е. слова, передающие эмоциональные отношения путем морфологических преобразований, отраженных в следующей таблице № 7:

Таблица № 7

| Эмоциональная лексика | Дошкольники (ЭГ) |

| 1.Слова,называющие чувства, переживаемые самим говорящим или другим лицом. 2.Слова-оценки, квалифицирующие вещь, предмет, явление лексически с положительной или отрицательной стороны.

3.Слова,передающие эмоциональное отношение путем морфологических преобразований. | Слов, называющих чувства не зафиксировано.

Слов-оценок не зафиксировано.

Имя существительное: бантик, дочка, собачка.

|

Отметим, что слова относящиеся к двум другим группам, не применялись. Использование детьми синонимических и антонимических отношений в области эмоциональной лексики не зафиксировано.

Употребляемая дошкольниками эмоциональная лексика состояла из существительных и прилагательных. Распределение слов данной лексической группы по частям речи наглядно отражает следующая таблица № 8:

Таблица № 8

Частота употребления детьми частей речи при составлении рассказа по серии картин

| Группы детей | Части речи |

| Имя существительное | Имя прилагательное | Другие части речи |

|

ЭГ |

93% |

7% |

-- |

С точки зрения экспрессивности детьми с речевыми нарушениями использована лексика, выражающая положительную оценку называемых понятий (100%). В устной речи старших дошкольников при составлении рассказов по серии сюжетных картин отрицательной лексики не зафиксировано.

При составлении рассказа по серии сюжетных картин дети с ОНР часто нуждались в помощи педагога. Им трудно было установить логическую последовательность событий. В своих рассказах дошкольники употребляли в среднем два слова, имеющих эмоциональный и оценочный характер, из которых одна лексема использовалась однократно. Коэффициент лексического разнообразия у них составил 0,5.

Сравнительный анализ особенностей развития эмоциональной и нейтральной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (3 уровень) включает реализацию следующего комплекса заданий [3]:

Первое задание требует от детей умения назвать предметы, действия по специально подобранным картинкам.

При изучении конкретной лексики в качестве показателя ее сформированности рассматривается умение правильно назвать предметы, действия, качества. В результате обследования выявлено, что лексика детей соответствует данному критерию у 83% - ЭГ. В ЭГ не смогли правильно назвать предметы, действия, качества 9% обследованных. Неверно назвали слова 8% детей ЭГ. Количественные результаты изучения особенностей развития нейтральной лексики у детей с общим недоразвитием речи представлены в следующей таблице № 9:

Таблица № 9

Результаты изучения особенностей развития нейтральной лексики

| Группы дошкольников | Предметный словарь | Глагольный словарь | Словарь признаков |

| Задан. вып. | Зад. не вып. | Зад. вып. неверно | Задан. вып. | Зад. не вып. | Зад. вып. неверно | Задан вып. | Зад. не вып. | Зад. вып. неверно |

| ЭГ | 89%

| 1% | 5% | 87%

| 0,3% | 11% | 82% | 6%

| 9% |

Из данной таблицы видно, что словарный запас детей 5-7 лет обеих групп различается по всем показателям. При качественном анализе лексического запаса дошкольников ЭГ отмечен ряд ошибок, характерных для детей:

- замена названий предметов, внешне сходных между собой: ласточка – синица, воробей; кресло – стул; кровать – диван (ЭГ);

- замена слова словосочетанием или предложением: донышко – чтоб чайник стоял (ЭГ);

- замена названия действия общим понятием: шьет – работает, жарит – готовит; печет – готовит (ЭГ);

- замена на основе ситуационной близости слов: почтальон разносит письма – письма читает (ЭГ);

- незнание значения частей предметов: манжеты, рукава; дно и носик чайника;

- неправильное название действий, образованных от звукоподражаний: лаять – гавкать; мычать – мукать, мумукать (ЭГ).

К специфическим ошибкам детей с ОНР (3 уровень) относятся:

- отождествление слов, разных по значению, но сходных по звучанию (спинка стула – спина; носик чайника – нос);

- замена названия части предмета названием целого (манжет – рукав);

- замена названий одних предметов другими, ситуативно связанными с ними (воротник – голова, манжет – застежки);

- замена названия предмета названиями действий с ними (донышко – ставить, носик чайника – льет);

- замена названия действий другими, семантически близкими, действиями (вышивает – шьет, прошивает, зашивает);

Второе задание направлено на обследование значения слов, имеющих абстрактное значение, выяснение способности детей ориентироваться в словах одного семантического поля.

У детей ЭГ наблюдалось недостаточное усвоение антонимических отношений, о чем свидетельствовали некоторые затруднения при подборе антонимов (7% обследованных выполнили задание неверно). Дошкольники в редких случаях допускали смешение понятий (широкий – тонкий, длинненький; длинный – низкий) или использовали родственные слова (холодный – холоднее, сухой – суше). При исследовании синонимических отношений у старших дошкольников ЭГ установлено, что 28% детей не справилось с заданием, а 29% обследованных подбор синонимов осуществили неверно. К наиболее распространенной ошибке можно отнести использование родственных слов вместо слов-синонимов (труд – трудиться; храбрость – храбрый).

В экспериментальной группе (дети с ОНР) отмечены выраженные затруднения в установлении синонимических (39% детей не справились с заданием, 31% - назвали синонимы неверно) и антонимических отношений (не подобрали антонимы 12% детей, 26% - задание выполнили неверно).

Полученные количественные и качественные данные свидетельствуют о том, что при установлении антонимических и синонимических отношений в области эмоциональной лексики старшие дошкольники с общим недоразвитием речи (3 уровень) испытывали наибольшие трудности по сравнению с нейтральной лексикой, что подтвердило многообразие лексических ошибок.

Цель третьего задания состоит в определении состояния самостоятельной связной речи. В нем выявляется умение составлять рассказ по серии картин «Колобок» и сюжетной картине «Золушка».

При анализе устной речи детей используются методы количественной оценки лексики, в частности определение коэффициента лексического богатства (подсчет слов в тексте в единицу времени) и лексического разнообразия – соотношение слов, употребленных в тексте однократно, и общего количества употребленных слов (М.М. Алексеева, В.И. Яшина).

В результате проведенного обследования выявлено, что в среднем коэффициент лексического богатства детей ЭГ соответствует 36 словам в минуту, дошкольников ЭГ – 50 слов. Коэффициент лексического разнообразия у дошкольников ЭГ – 0,7.

Однако качественный анализ устной речи детей с ОНР (3 уровень) выявляет следующие особенности:

- фразовая речь детей состояла в основном из простых распространенных предложений;

- при построении детьми связного высказывания в их речи наблюдались: неточность в отборе слов; аграмматизм; однотипные конструкции; отсутствие начала или конца рассказа; длительные паузы связанные с процессом поиска нужного слова; подмена субъекта, объекта, наименования признака предмета личными и указательными местоимениями, а также указательными местоименными наречиями (эта ушла; тут они дальше пошли и т.п.); неустойчивость вербальных образов в памяти.

Своеобразие рассказов, составленных дошкольниками (ЭГ) по серии сюжетных картин, может быть проиллюстрировано примерами.

Лена Н. (6 лет):

Дед и баба сделали колобок. Он красивый. Колобок решил погулять и убежал. На дороге он встретил зайца, волка, медведя и лису. Он поговорил с ними и убежал от них.

Миша Б. (6 лет):

Жили-были дедушка и бабушка. Они решили слепить колобок. Он оказался веселым и озорным, и убежал от них. На дороге колобок встретил много зверей: зайца, волка, медведя, лису. Он смог убежать от всех зверей, но от лисы не убежал. И она съела колобка.

Список литературы:

1. Баранова Г.А. Развитие эмоциональной лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Сборник научных статей и материалов Всероссийской научно-практической конференции: Культурно - оздоровительные услуги в учреждениях образования и досуга: опыт, проблемы, перспективы / под ред. И.А. Кувшиновой, В.А. Чернобровкина. – Магнитогорск: МаГУ, 2012. – С. 24 – 32.

2. Баранова Г.А. Эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста: учебно-методическое пособие. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. - 70с.

3. Кондратенко И.Ю. Формирование эмоциональной лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи: Монография. – СПб.: КАРО, 2006. – 240 с.

4. Логопедия: учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / под ред. Л.С. Волковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 297 с.

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни. – М., 1989. – 146 с.