Развитие универсальных учебных действий

на уроках физической культуры с помощью карточек-схем

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка. Расширение межпредметных связей создает условия для формирования мировоззрения учащихся в области физической культуры [1].

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. Целью – укрепление здоровья, совершенствование физических качества, активное развитие мышления, творчества и самостоятельности[3].

Для формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО мною разработаны карточки – схемы.

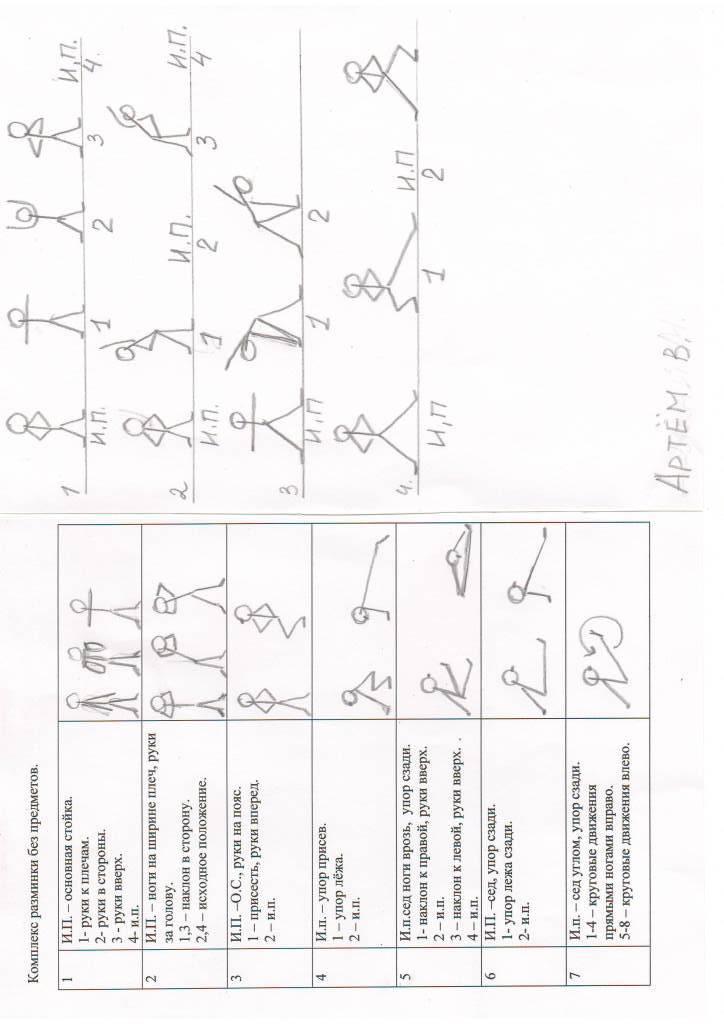

Каждый урок физической культуры начинается с разминки, в которую включаются разнообразные общеразвивающие упражнения. Чтобы научить детей их выполнению, знакомлю с различными видами положений тела: стойками, положением рук, ног, туловища с помощью схем.

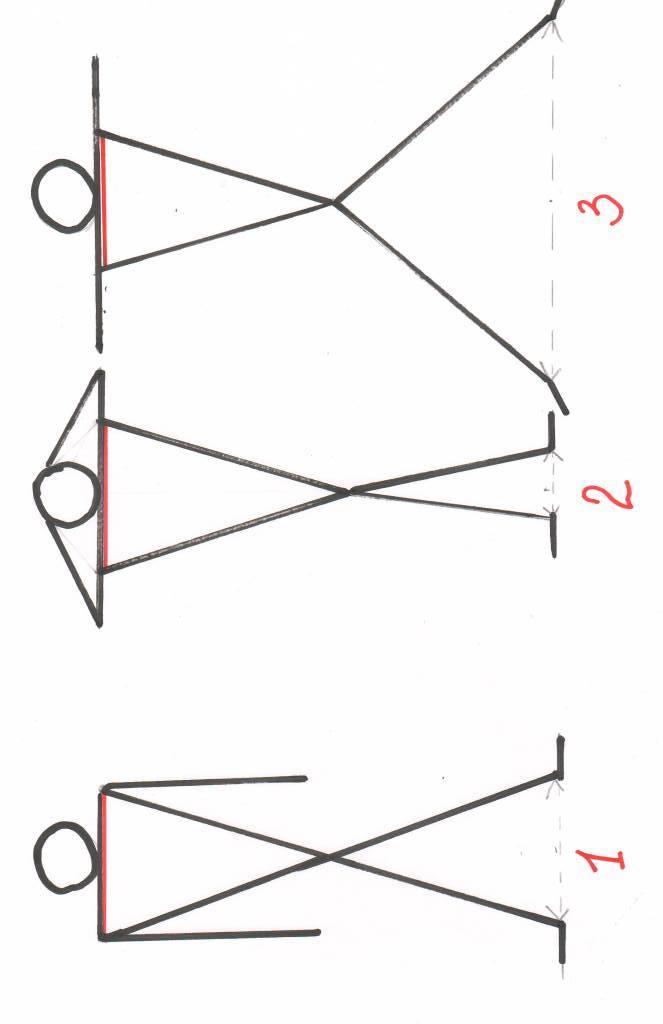

Рассмотрим применение схемы при изучении стоек (приложение 1).

На схеме изображены стойки соотношения ширины плечи и расстояния между стопами. Сравниваем ширину плеч с расстоянием между стопами. Делаем вывод, что стойка бывает узкая, широкая, средняя, на ширине плеч.

Когда дети усваивают достаточное количество стоек и положений рук, туловища, использую только словесное объяснение (без показа), а дети демонстрируют выполнением названное положение частей тела. Таким образом, идёт развитие у детей словесно-логического мышления.

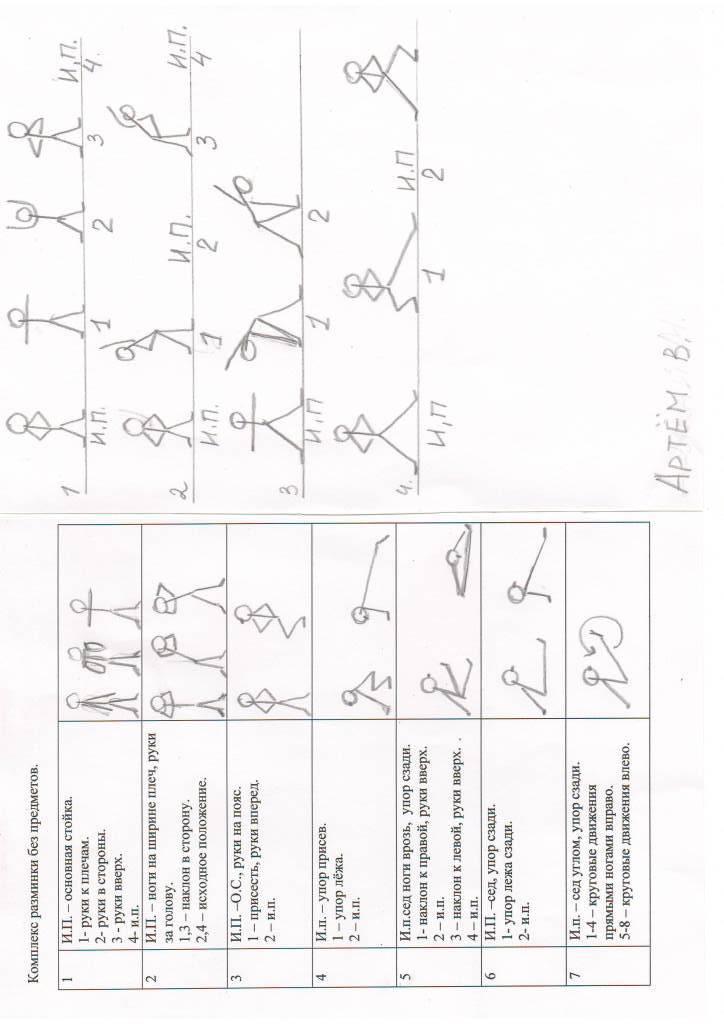

Во втором классе дети уже самостоятельно проводят разминку, сочетая показ с объяснением исходных стоек и ведя счёт. К третьему классу для проведения разминки дети составляют опорную схему из гистограмм, используя графические изображения упражнений по фазам выполнения (приложение 2). Подобная работа с карточками помогает усвоить правила проведения разминки, зарядки и самостоятельного подбора упражнений. Применяя разработанные схемы–карточки, формирую умение сравнивать, анализировать, обобщать и при изучении программного материала.

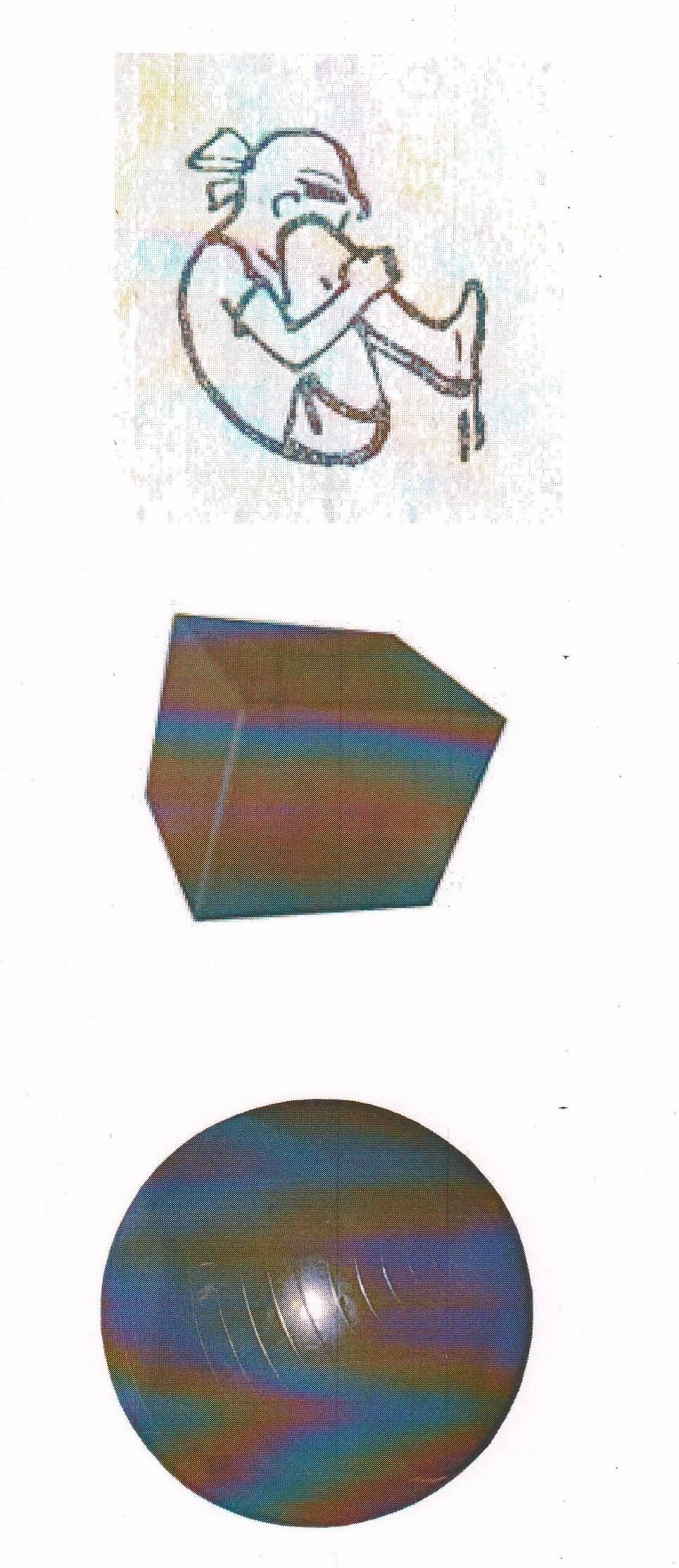

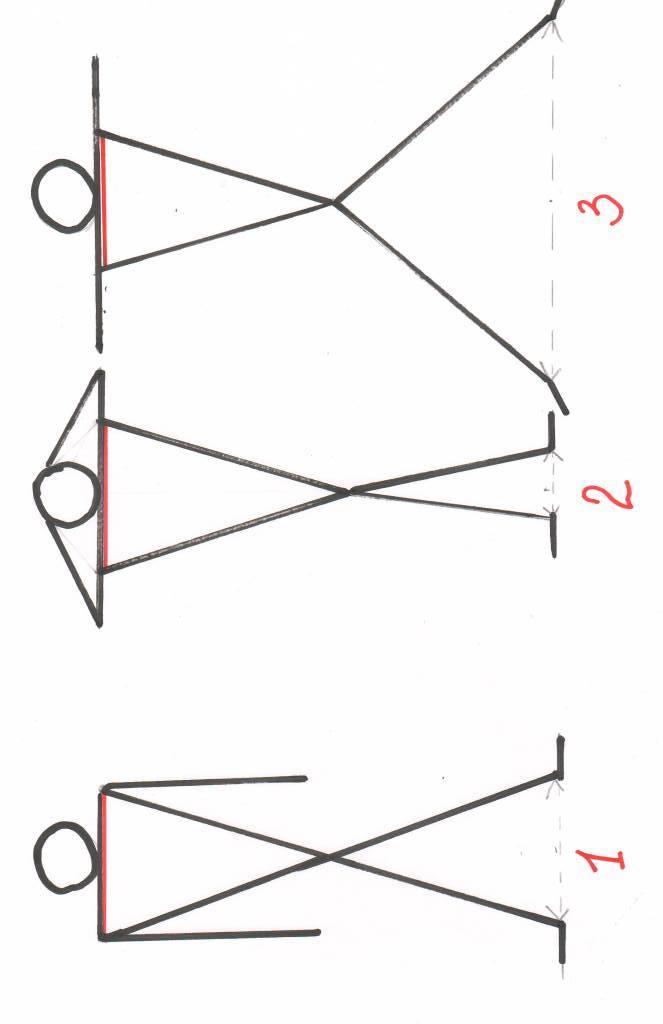

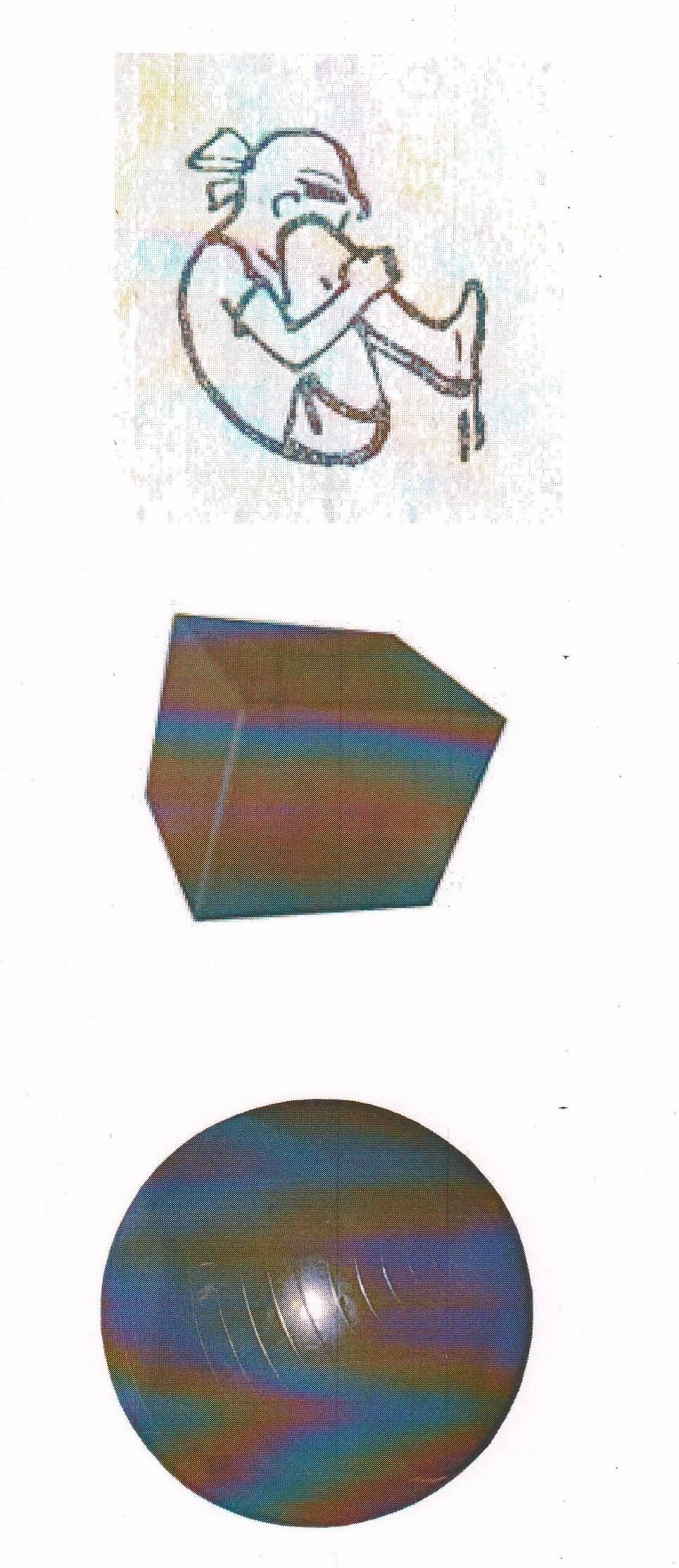

Рассмотрим использование схемы при обучении группировке и перекату в первом классе в разделе «Гимнастика» (приложение 3). Сравнив два предмета геометрической формы (мяч и кубик), дети отвечают на вопрос: «Какой из предметов лучше катится и почему?» Затем предлагаю, сравнив кубик и фигуру человека, найти части тела, похожие на углы. Предлагаю принять положение тела так, чтобы « углы» не мешали катиться. Подведя детей к понятиям «группировка», «перекат», учу правильному выполнению данного упражнения. При этом стараюсь развивать познавательные УУД, то есть умение осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям, умение строить рассуждения, использовать знаковую символику, в том числе модели и схемы для решения задач [2].

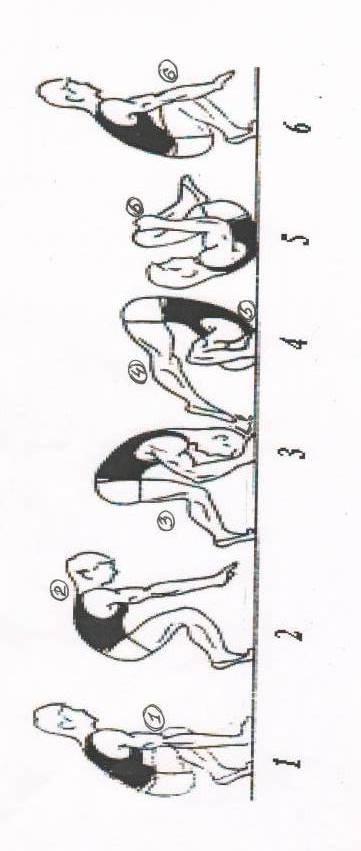

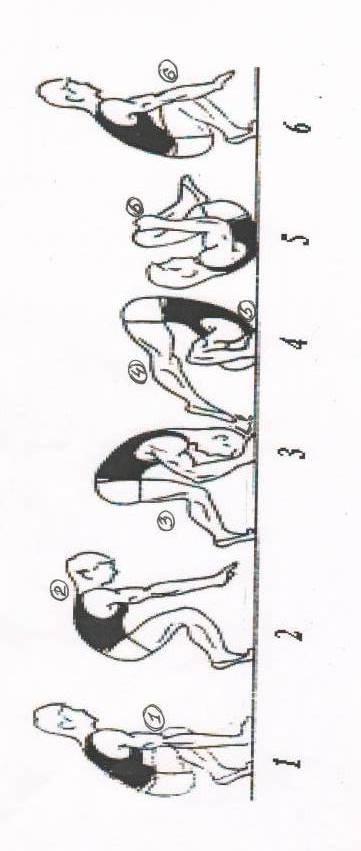

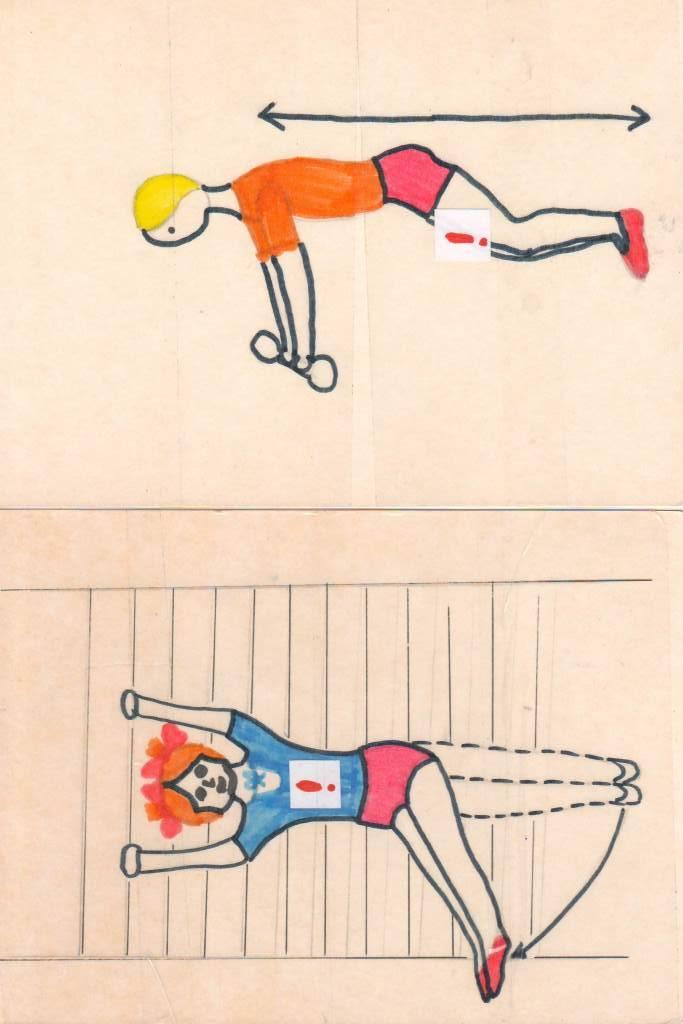

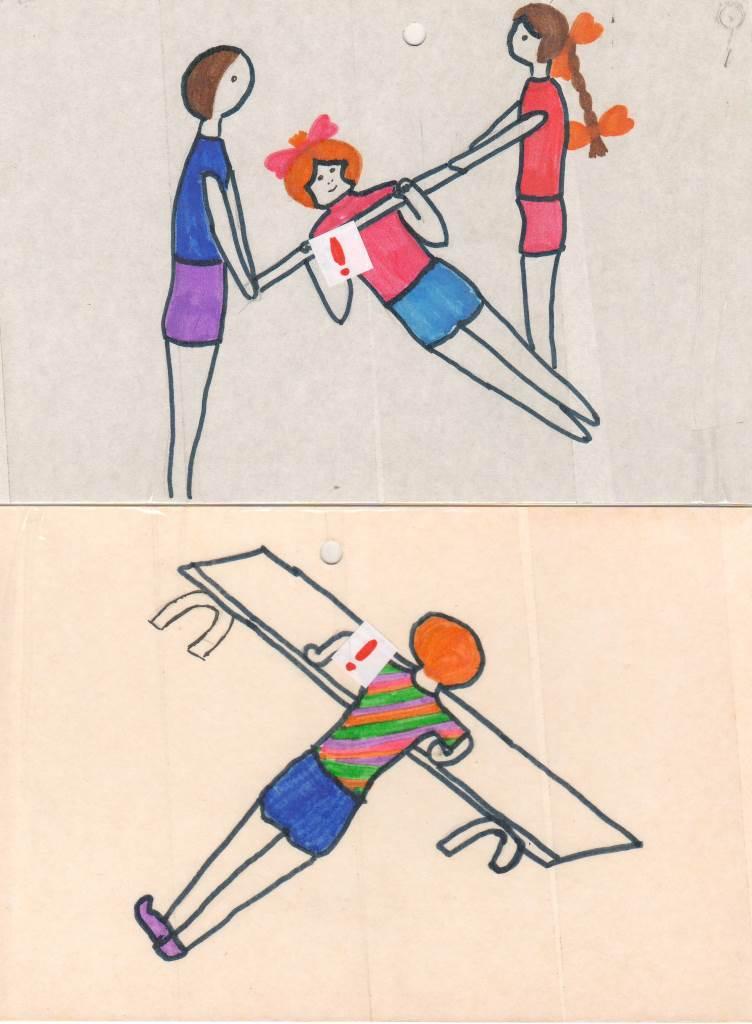

С кувырком в первом классе идет только знакомство, а также выработка умения безопасно переворачиваться через голову. Во втором классе предполагается детальное разучивание кувырка. При изучении данной темы я также использую схему с расчленением упражнения на фазы (приложение 4). На схеме выделяю опорные точки – наиболее важные элементы каждой фазы. В процессе обучения выясняем, почему данная опорная точка наиболее важна. Затем в процессе групповой работы дети при помощи схемы могут сравнить выполнение упражнения одноклассниками с эталоном, помочь исправить ошибки. Таким образом, активное включение аналитической деятельности в процесс обучения делает усвоение материала более быстрым и эффективным. Это происходит путём формирования регулятивных учебных действий: дети учатся вносить коррективы в действие после его завершения с учётом характера ошибок. Также идёт формирование и коммуникативных учебных действий за счёт планирования учебного сотрудничества, постановки вопросов, построения высказываний, согласованности партнёрских действий.

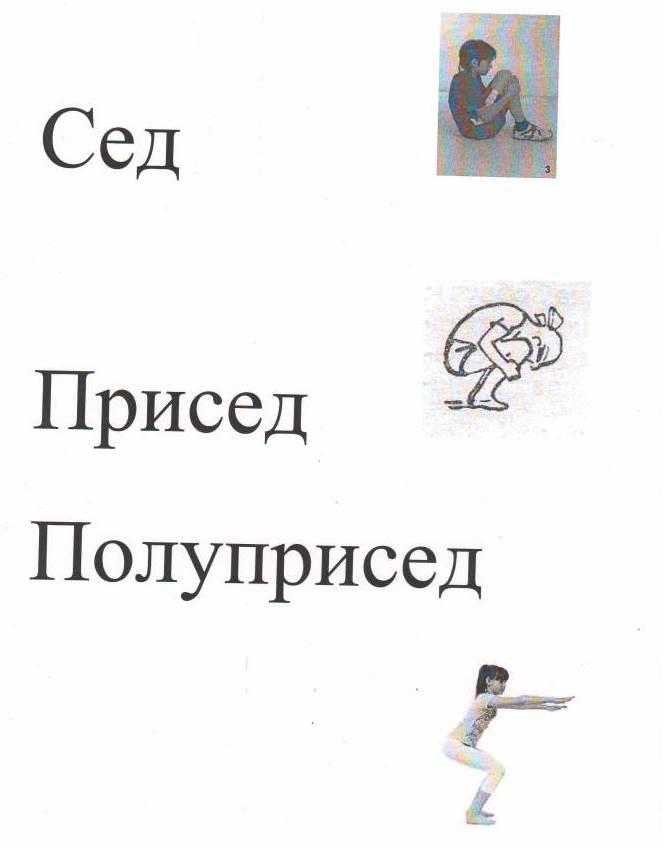

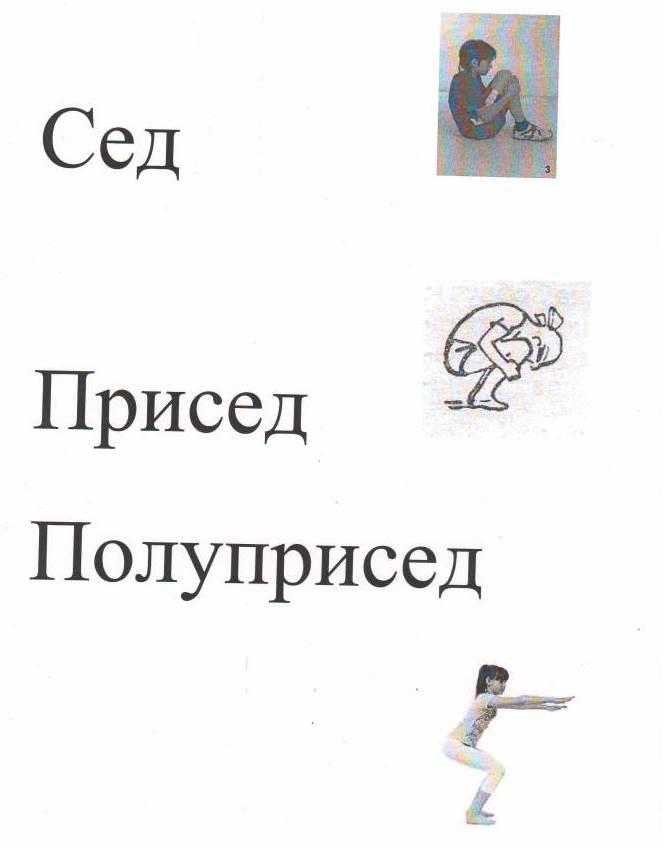

В третьем классе предусмотрено разучивание кувырков из различных исходных положений (кувырок из приседа в положение седа, кувырок из полуприседа в сед-ноги скрестно). Применяем знания, полученные на других предметах (приложение 5). Например, название положений «сед», «присед», «полуприсед» можно рассмотреть, выделяя части слова и определяя их значения. Сед – (спортивное значение) связано со словом «сесть». Присед – приставка при- показывает на приближение к данному положению. Полуприсед - действие выполнено наполовину относительно предыдущего. Подобная работа, по моему убеждению, ведёт к достижению метапредметных результатов за счёт такого компонента учебного плана, как русский язык [3].

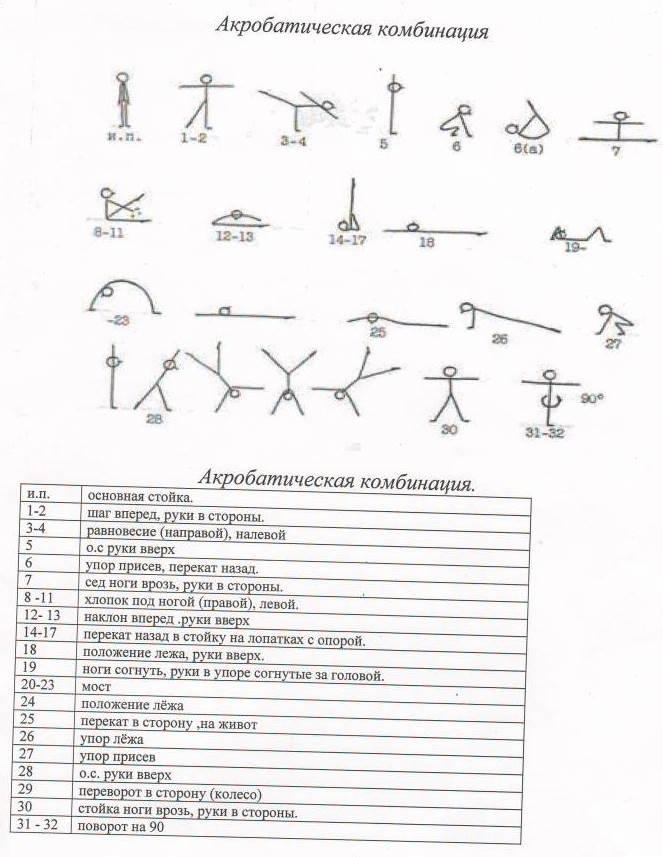

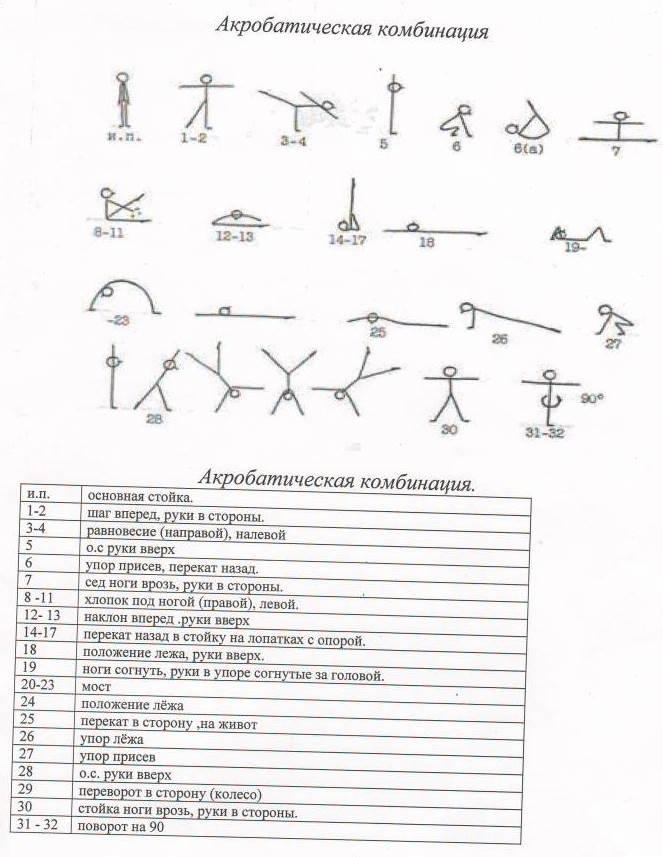

К четвертому классу в теме «Гимнастика» дети способны выполнять не только отдельные упражнения, но и соединять их при помощи вспомогательных положений в красивую акробатическую комбинацию (приложение 6).

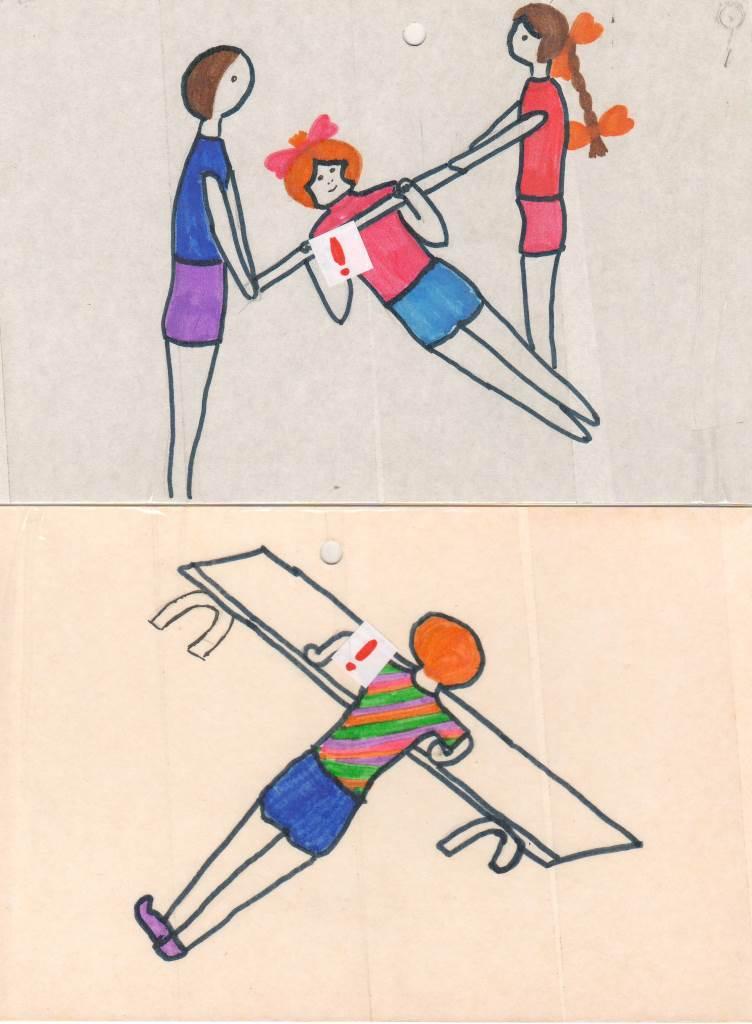

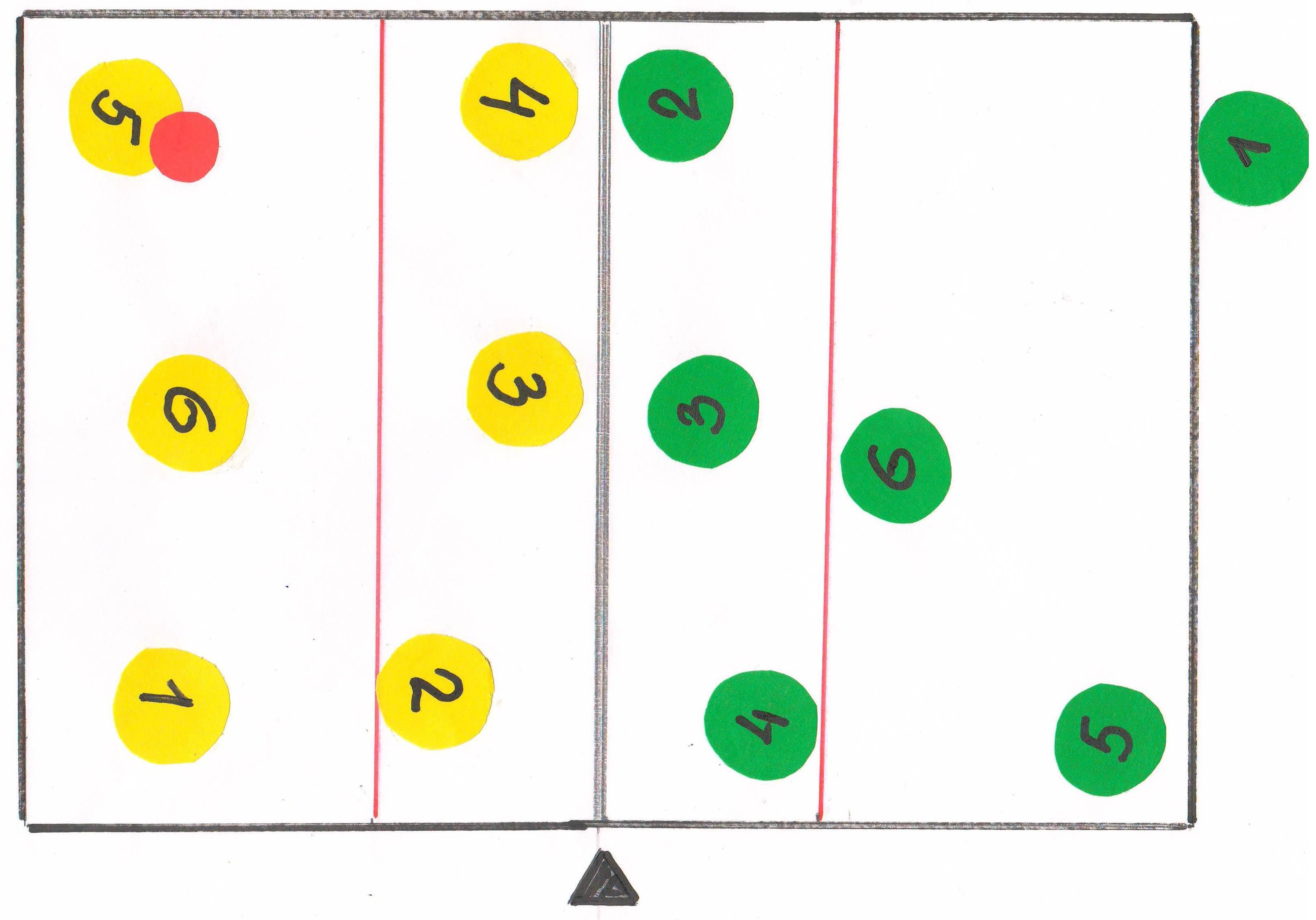

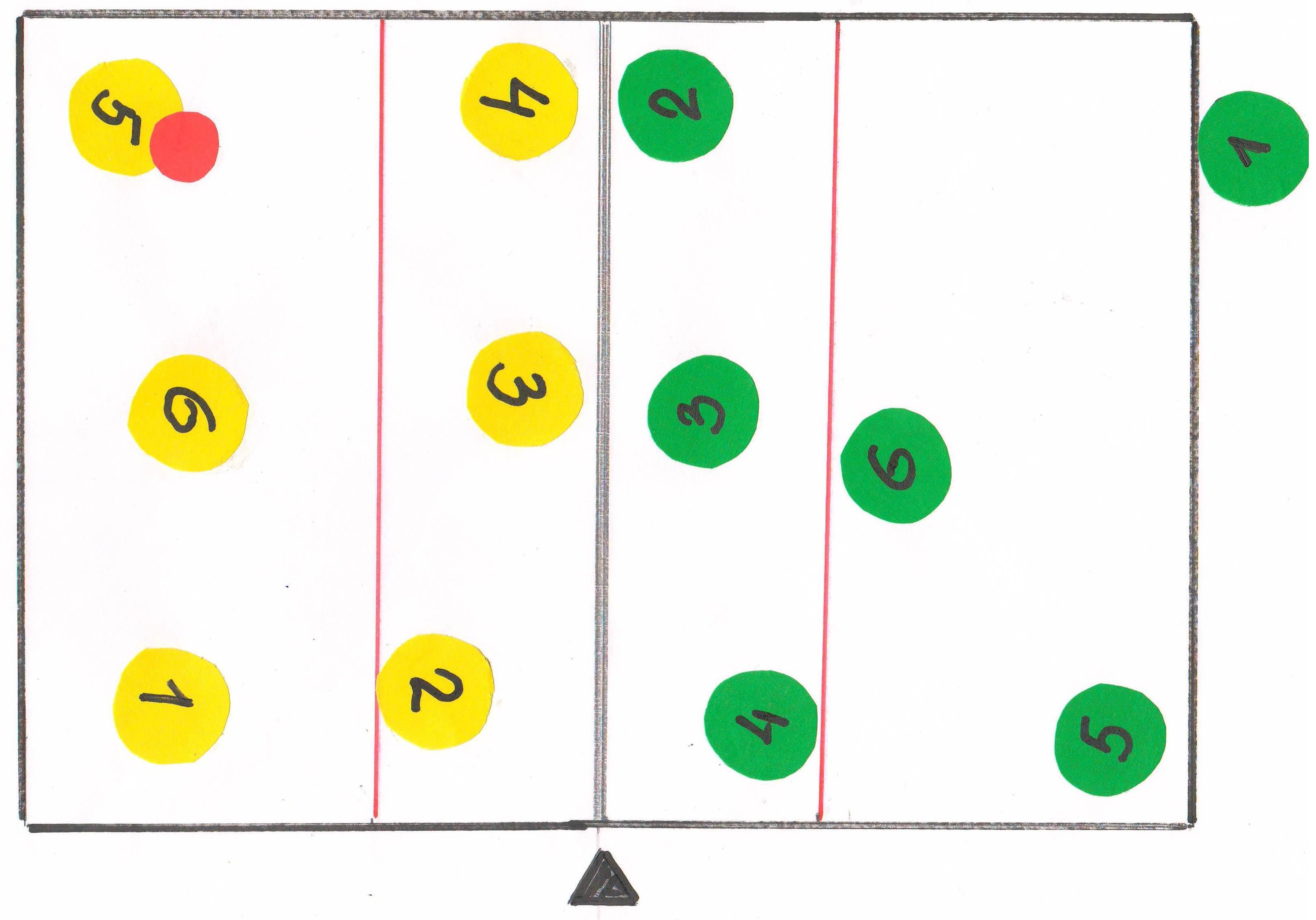

Остановимся на разделе «Развитие двигательных качеств». Невозможно технически правильно выполнить упражнение без развития двигательных качеств. Например, недостаточное развитие силы рук тормозит обучение кувырку. Поэтому, осваивая программный материал, необходимо регулярно уделять внимание развитию двигательных качеств. Например, в теме «Сила» схемы-карточки с изображением соответствующих упражнений использую с процессе круговой тренировки. В первом и во втором классах идет разучивание упражнений, способствующих развитию силы. В третьем классе учу определять часть тела, на которую направлено воздействие упражнения через ощущения (приложение 7). Создаю игровую ситуацию: на каждой из 6 «станций» вывешиваю карточку с изображением упражнения. Выполняя упражнения, переходя от «станции» к «станции», прошу детей прислушиваться к своим ощущениям. Затем с помощью вопросов определяем, какая часть тела наиболее устала, испытывала большее напряжение. Подвожу к определению понятия «Сила» как способности преодолевать сопротивление за счёт мышечного напряжения. Затем идет работа по подбору упражнений на развитие силы и оформлению карточек детьми.

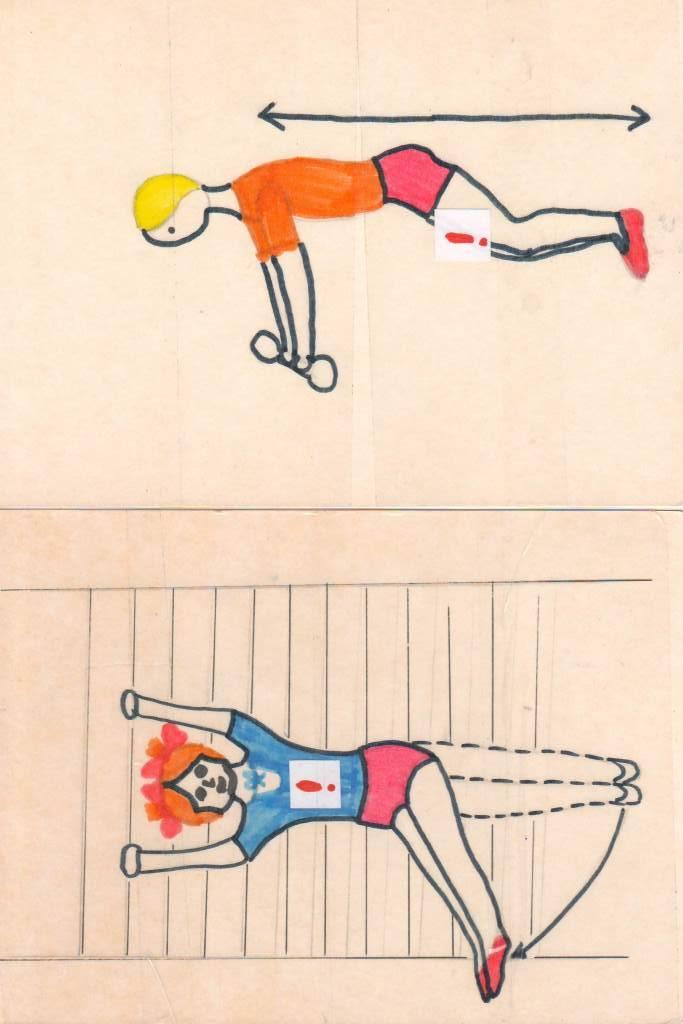

Контроль развития двигательных качеств осуществляется путем тестирования. По результатам проверки определяем «слабое звено». Ученик подбирает упражнения для самостоятельных занятий. К четвертому классу учебную задачу усложняем. Рассмотрим это на примере двух упражнений, развивающих силу рук: сгибание рук в упоре лёжа (отжимание) и подтягивание в висе. Учебная задача: сможет ли ученик подтягиваться, развивая силу рук при помощи отжиманий? Расчленим данные упражнения на фазы. В обоих упражнения можно выделить две фазы. 1 – фаза сгибание рук. 2- фаза разгибание рук. По структуре упражнения похожи. Вспомним определение «силы». Определяем, в какой фазе испытываем напряжение, сравниваем по трудности выполнения процессы сгибания и разгибания руки. Приходим к выводу: в отжимании труднее разгибать руки, а в подтягивании – сгибать. Путем эксперимента подвожу к новому понятию «мышцы-антагонисты».

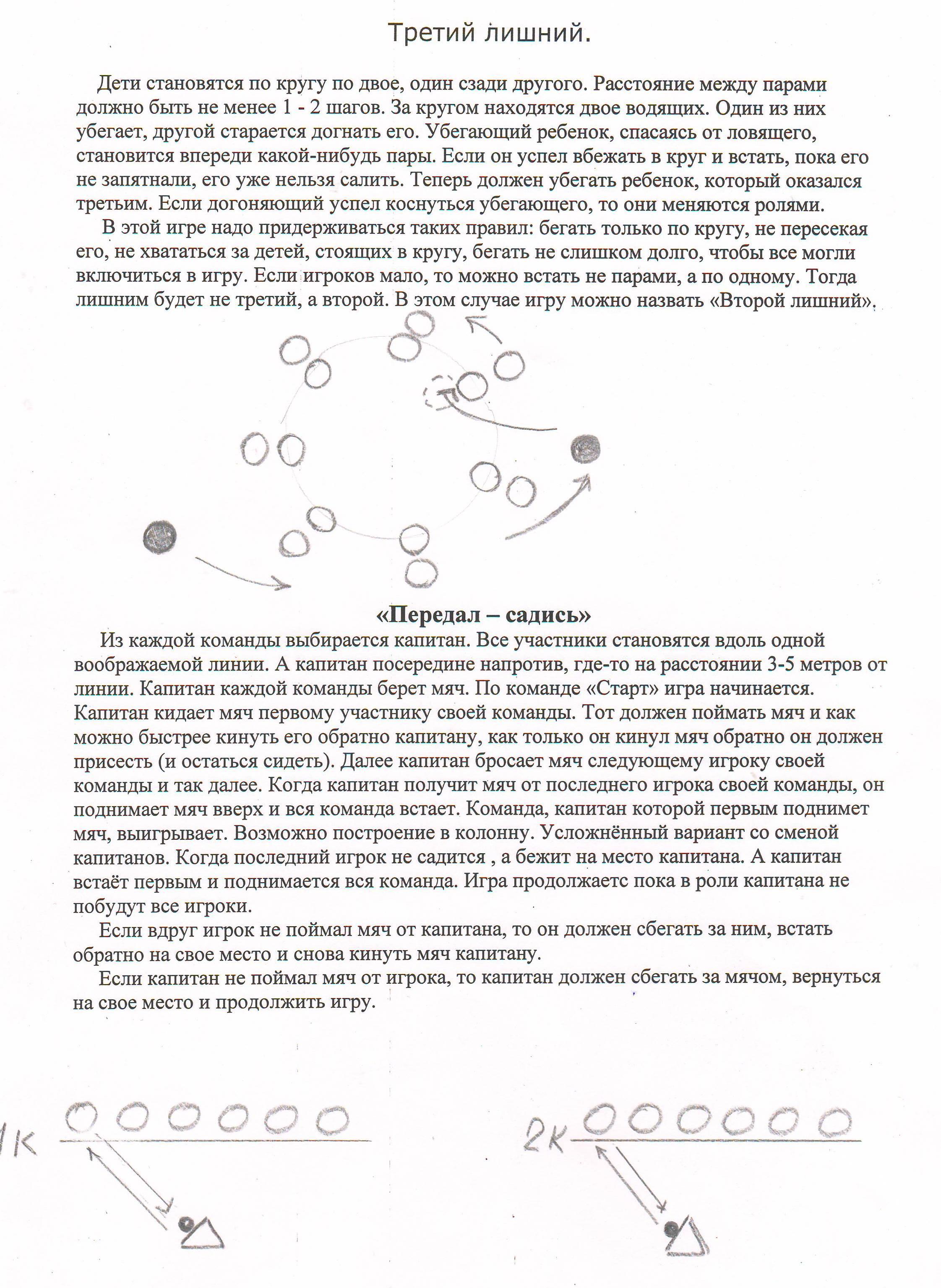

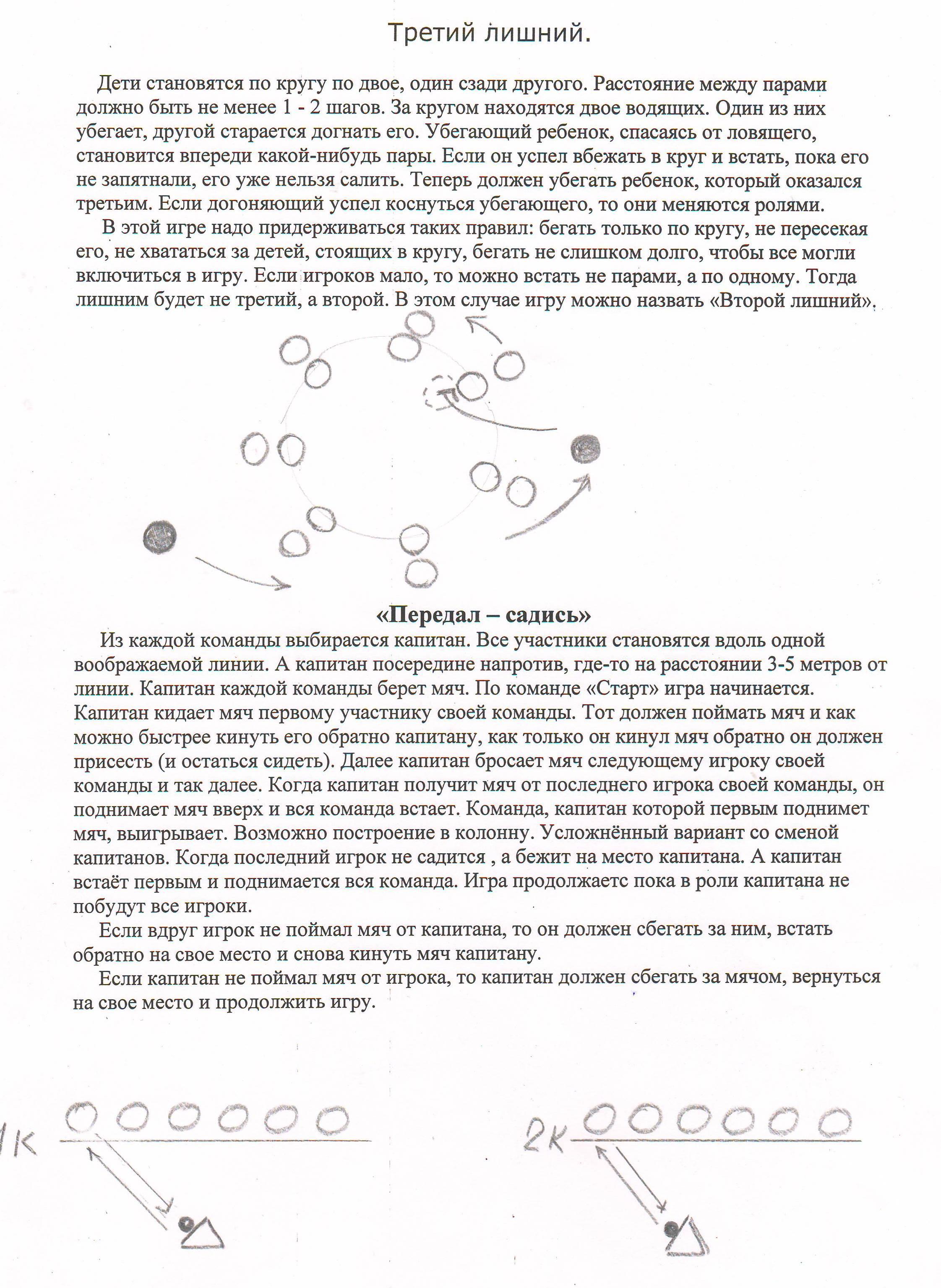

Подтвердим значение карточек-схем при освоении любимого детьми раздела «Подвижные игры». Рассмотрим игру «Третий лишний» (приложение 9). На одной стороне карточки – текст с описанием игры, на другой – её схематическое изображение. Определяем порядок действий в игре. На начальном этапе необходима помощь учителя. Далее обладание коммуникативными учебными действиями (с помощью карточки-схемы) поможет детям самостоятельно и быстро организовать игру.

Опыт показывает: работа с применением разработанных и оформленных совместно с детьми карточек-схем помогает учителю более эффективно решать учебные задачи на уроках физической культуры за счёт формирования универсальных учебных действий, что способствует формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Библиографический список

1 .Воронцов А. Б. Реализация новых стандартов в начальной школе. –М.: Вита-Пресс, 2012.

2. Методические рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. .Бурменская, И. А.Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010.

3. Примерные программы начального общего образования. Физическая культура. – М.: Просвещение, 2010.

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

13