СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Экзаменационные вопросы по психологии

Просмотр содержимого документа

«Экзаменационные вопросы по психологии»

2. Общая характеристика и классификация методов психологии Методология – наука о принципах построения, формах и способов научного познания.

Уровни методологии:

1. Закон – общая методология (анализ, синтез, обобщение).

2. Принципы – частная методология (принципы разработаны непосредственно в этой области).

3. Метод – частная методология (сбор и интерпретация конкретного исследования). Принципы:

1. Детерминизма (каждое психическое явление имеет причину).

2. Единства, сознания и деятельности (сознание развивается в деятельности и деятельность поражается в сознании).

3. Принцип развития (все психические явления рассматриваются как изменяющиеся).

4. Принцип личностного подхода (учитывать особенности человека).

5. Принцип системного подхода (всё рассматривается в системе). Требования к методам и методикам психологии:

1. Валидность – качество, показывающее в какой степени метод, измеряет то, для чего он предназначен.

2. Надёжность – качество, позволяющее получить один и тот же результат при повторном или многократном использовании.

3. Репрезентативность – т.е. достаточно точно отображает характеристики испытуемых.

Методы психологии (эмпирические:)

1. Наблюдение – последовательное и целенаправленное восприятия психологических явлений, с целью изучения их изменений при определённых обстоятельствах.

Виды наблюдений:

• Включённое и стороннее;

• Скрытые и явные;

• Самонаблюдение и внешнее наблюдение;

•Стандартизированное и свободное.

Этапы процедуры наблюдения:

1. Определение целей и задач.

2. Выбор объекта и ситуации.

3. Выбор способы наблюдения вид.

4. Форма регистрации информации.

5. Наблюдение.

6. Обработка и интерпретация результатов.

Недостатки наблюдения:

1. Субъективность наблюдателя (Состояние /насколько сильно он хочет подтвердить гипотезу – предвзятость).

2. Требует длительной затраты времени.

3. Получаемая информации не 100%.

Плюсы метода:

1. Доступность.

2. Наблюдаемый находится в естественных условиях.

2. Эксперимент – исследовательская деятельность специально созданных условиях в целях изучения причинно – следственных связей.

Виды экспериментов:

1. Естественный и лабораторный (естественный – полевой).

2. Констатирующий и формирующий.

«-»:

1. Согласие участников.

2. Сложность в организации.

3. Вероятность нарушений для обследуемого.

Результаты лабораторного эксперимента уступают степени соответствия жизни.

Данные естественного эксперимента не всегда точны.

«+»:

1. Более высокая точность данных.

2. Условия можно повторять бесконечное количество раз.

3. Лучше, чем другие методы позволяет определить причинно-следственные связи

Этапы проведения эксперимента:

1. Планирование.

2. Инструкция.

3. Экспериментальная стадии реализации эксперимента и регистрации данных.

4. Обработка первичных данных.

Основные факторы, искажающие результаты:

• Отношение к наблюдаемому.

• Мотивация испытуемого.

• Личностное влияние.

Поведенческие проявление:

• Эффект плацебо (самовнушение и механизм внушения).

• Эффект Хотторна (ведут себя,как ожидали, если рассказали суть).

• Эффект аудитории.

«+»:

• Возможность выбрать момент начало события / вызвать интересующие процессы.

• Повторяемость изучаемого события.

• Изменяемость результатов путём сознательного манипулирование независимыми переменными.

«-»:

• Механическая вещь.

• Исследовать только простейшие процессы, когда паника-слож. объект.

• Присутствует лабораторный эффект.

Вспомогательные методы:

3. Тестирование – метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы и задачи, имеющие определённую в шкалу значений.

Виды:

· Тесты достижений

· Тесты интеллекта

· Тесты креативности

· Тесты критериально – ориентированные

· Тесты личностные

· Тесты проективные

4. Опрос – метод получения необходимой информации от самих обследуемых путём вопросов и ответов.

Виды:

· Устный опрос

· Письменный опрос

· Анкета.

5. Биографический метод – способ исследования, диагностики, коррекции и проектирование жизненного пути личности.

6. Моделирование – исследование психических процессов и состояния при помощи их реальных физических или идеальных, прежде всего математических моделей.

3. Сравнение житейскй и научной психологии

Житейская психология – факты, полученные путем личных наблюдений. Это субъективное понимание психологических закономерностей и особенностей мира. По-другому житейскую психологию называют мудростью.

Источники житейской психологии:

· повседневное общение и взаимодействие;

· совместная деятельность;

· люди, которые встречаются на жизненном пути.

Примеры житейское психологии: обряды, традиции, народные сказки, поговорки, пословицы, легенды, поверья и другое народное творчество. Это чей-то личный опыт, бытовые наблюдения, история жизни или успеха конкретно этого человека.

Главный метод житейской психологии – «проб и ошибок».

Научная психология – материал, полученный методом экспериментов и исследований. Психология в научных терминах и теориях.

Источники научной психологии:

· книги, научные статьи и другие публикации;

· эксперименты;

· учителя и наставники, передающие теоретический опыт (обучение в университете по направлению психологии).

Основа научной психологии – житейская психология. Только заметив что-то на практике, ученые решают найти научное объяснение и определить масштабность процесса.

Различия житейской и научной психологии

1.Объект изучения. Научная психология изучает психически процессы, житейская – конкретного человека или условия. Например, житейская психология говорит, что все люди разные, а научная психология это же объясняет особенностями психической системы (темперамент).

2.Обобщение. Житейская психология описывает конкретных людей и конкретные условия. Нередко это носит абстрактный и образный характер или представлено стереотипом. Научная психология обобщает, классифицирует, систематизирует.

3. Способ получения знаний. Житейская психология пользуется только неорганизованным наблюдением и самонаблюдением. Научная психология использует массу инструментов: специально организованное наблюдение, эксперимент, тесты, опросы, диагностики и другое.

4.Способ передачи знаний. Житейская психология передается в основном устно, например, от бабушек к внукам. Или через народное творчество. Научная психология передается с помощью специальной литературы, учебников, университетов.

5.Факты, аргументы, осознание. Житейская психология не дает объяснений по пунктам. Человек просто говорит, что он резко что-то осознал или просто знает, что это работает. Научная психология объяснит, почему это работает: какие гормоны включаются, какие доли мозга задействованы, какое свойство психики используется.

6.Язык. Научная психология оперирует терминами и понятиями. Житейская психология объясняет что-то «своими словами», по-простому.

Сходство научной и житейской психологии

Сходство научной и житейской психологии в том, что они помогают людям понимать друг друга. Результат объединения двух направлений психологии – практическая психология.

Как выглядит объединение научной и житейской психологии:

Практическая психология начинается с житейского наблюдения, а заканчивается научным изучением. И третьим этапом, наоборот, выдвинутая теоретическая гипотеза проверяется на частных случаях в быту, отмечается широта ее применения.

Житейская и научная психология важны друг для друга. Это взаимно дополняемые виды. Житейская психология – личный опыт каждого. Научная психология – обобщенный опыт всего социума. Но разве можно делать общие выводы о закономерностях общества, не зная психику каждого отдельного индивида. И так же нельзя понять систематические знания, не прочувствовав их лично на практике. Разве может учитель следовать только написанному в учебнике материалу, игнорируя условия среды и особенности именно тех детей, с которыми он взаимодействует. Так что, по сути, речь идет о теоретической и практической психологии.

6. Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность»

при характеристике человека.

Личность – это конкретный человек, обладающий сознанием и самосознанием.

Наряду с понятием «личность» в науке нередко употребляются термины «человек», «индивид», «индивидуальность». Рассмотрим их отличия. Человек как вид – это представитель вполне определенного биологического вида (вида живых существ), отличающийся от других животных конкретными специфическими особенностями и уровнем физиологического и психологического развития, наделенный сознанием, способный мыслить, говорить и принимать решение, контролировать свои действия, поступки, эмоции и чувства.

Индивид – человек как целостный неповторимый представитель рода с его психофизиологическими свойствами, выступающими в качестве предпосылки развития личности и индивидуальности.

В понятии человека как индивида выражаются два основных признака:

1) человек – это своеобразный представитель других живых существ, продукт фило- и онтогенетического развития, носитель видовых черт;

2) отдельный представитель человеческой общности, выходящее за рамки природной (биологической) ограниченности социальное существо, использующее орудия, знаки и через них овладевающее собственным поведением и психическими процессами.

Человек рождается человеком, но личностью он становится в процессе общественной и трудовой деятельности. Каждый индивид обладает индивидуальностью.

Индивидуальность – своеобразие психики и личности индивида, ее неповторимость. Проявляется в чертах темперамента и характера, эмоциональной и волевой сферах, интересах, потребностях и особенностях человека. Личность также обладает индивидуальностью. Личность – это конкретный человек, являющийся представителем определенного общества, определенной социальной группы, занимающийся определенным видом деятельности, осознающий свое отношение к окружающему и наделенный индивидуально-психологическими особенностями.

Человек как личность с точки зрения психологии характеризуется:

- развивающимся самосознанием, являющимся основой формирования умственной активности, самостоятельности личности в ее суждениях и действиях и ориентированным, прежде всего, на познание себя, усовершенствование себя и поиск смысла жизни;

- активностью – стремлением выйти за пределы реализованных возможностей, за рамки ролевых предписаний, расширить сферу деятельности;

- наличием Я-образа – системы представлений человека о себе реальном, себе ожидаемом, себе идеальном, которые обеспечивают единство и тождественность его личности и обнаруживаются в самооценках, чувстве самоуважения, уровне притязаний и т.д.;

- направленностью – устойчивой системой мотивов: потребностей, интересов, идеалов, убеждений и т.д.;

- способностями, свойствами и качествами, обеспечивающими успешность выполнения определенной деятельности;

- характером, представляющим собой совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, обусловливающих типичные для него способы поведения и эмоционального реагирования.

Можно сказать, что личность – это системное качество индивида, которое формируется во взаимодействии социальным окружением. Это взаимодействие осуществляется в трёх основных формах: общении, деятельности, познании.

7. Структура личности.

Структура личности – это взаимодействие и связь различных компонентов, способностей, качеств, характера, эмоций, опыта и прочее.

На развитие структуры личности влияет генетика.

Пример структуры личности по влиянию разных областей: 40% влияние генетики, 25% влияние социума, 25% личность (травмы, опыт, иллюзии, развитие), 10% случай. У каждого человека эти показатели индивидуальны, их можно корректировать.

Самый первый уровень личности – это половые свойства психики, врожденные, возрастные.

Второй уровень – это развитие, память, способности, мышление, ощущения, восприятие они зависят от врожденных факторов и их развития.

Третий уровень – это индивидуальный опыт человека, приобретенные знания, навыки, умения, привычки, убеждения. Они формируются и корректируются в течение всей жизни.

Четвертый уровень – это область, в которую включены желания, интересы, взгляды, ценности, идеалы. Этот уровень хорошо отражает то общество, в котором растет и развивается человек.

Фрейд выделял три компонента: Оно, Эго, Супер Эго.

Оно – это энергия человека, отвечающая за либидо, желания, инстинкты.

Эго – это сознание, которое контролирует Оно. Эго анализирует обстоятельства, условия, чтобы желания не противоречили правилам общественности и удовлетворяет или не удовлетворяет эти желания.

Супер Эго – это место морально-этических принципов, правил и табу человека, которыми он руководствуется в поведении. Они формируются в детском возрасте с помощью внушений родителей.

Структура личности по Юнгу

Юнг выделяет три составляющих: сознание, индивидуальное бессознательное, коллективное бессознательное.

Сознание – это поверхностный уровень. Он включает в себя социальные роли, статусы, через которые человек социализируется в обществе. Это маска, которую человек надевает при взаимодействии с людьми.

Индивидуальное бессознательное – это мысли, переживания, убеждения, желания. Бессознательное является хранилищем для всех переживаний, мыслей, ненужных знаний, оно трансформирует все это в воспоминания, которые иногда будут выходить наружу.

Коллективное бессознательное включает в себя воспоминания, образы, унаследованные от предыдущих поколений, и является общим для всех людей, это наследие предков, сформировавшееся в процессе эволюции человечества. Это скрытые воспоминания и опыт, передающиеся на генном уровне. В подтверждение этому Юнг приводил повторяющиеся у разных народов культуры, обычаи, ритуалы, символы, образы.

Свойства личности – это то, как проявляется человек в своей деятельности во взаимоотношениях с окружающими. В ее структуру входят способности, характер, темперамент, воля, эмоции, мотивация.

11. Психологическая характеристика типов темперамента: положительные

и отрицательные стороны.

Холерик - это человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения над торможением, вследствие чего он реагирует очень быстро, часто необдуманно, не успевает затормозить, сдержаться, проявляет нетерпение, порывистость, резкость движений, вспыльчивость, необузданность, несдержанность. Неуравновешенность его нервной системы предопределяет цикличность в смене его активности и бодрости: увлекшись каким-нибудь делом, он страстно, с полной отдачей работает, но сил ему хватает ненадолго, и, как только они истощаются, он дорабатывается до того, что ему все невмоготу.

+:

Целеустремленность и решительность.

Самодостаточность и независимость от чужого мнения.

Активность и динамичность.

Энергичность и подвижность.

Страстность и прямолинейность.

Стойкость и уверенность в собственных силах.

С энтузиазмом берутся за новую работу.

Недостатки:

Обожают командовать, что не всегда нравится друзьям или коллегам.

Любят спорить, доказывая свою правоту.

Ненавидят проигрывать.

Они выворачиваются наизнанку, чтобы достичь победы, даже если проигрыш неизбежен.

Нетерпеливы, агрессивны и вспыльчивы. Любой пустяк способен вывести их из себя.

Чрезмерно импульсивны, поэтому не умеют расслабляться до конца.

Лишены сентиментальности и не любят, когда другие люди её проявляют.

Неприветливы и мало отзывчивы.

Сангвиник - человек с сильной, уравновешенной, подвижной н/с, обладает быстрой скоростью реакции, его поступки обдуманны, жизнерадостен, благодаря чему его характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. Подвижность его нервной системы обусловливает изменчивость чувств, привязанностей, интересов, взглядов, высокую приспособляемость к новым условиям.

Это общительный человек. Легко сходится с новыми людьми и поэтому у него широкий круг знакомств, хотя он и не отличается постоянством в общении и привязанностях. Он продуктивный деятель, но лишь тогда, когда много интересных дел, т. е. при постоянном возбуждении, в противном случае он становится скучным, вялым, отвлекается. В стрессовой ситуации проявляет «реакцию льва», т. е. активно, обдуманно защищает себя, борется за нормализацию обстановки.

Из положительных сторон динамического темперамента следует отметить: Отменное чувство юмора, помогающее стать владельцу душой компании.

Общительность и веселость. Из простого похода в магазин может сотворить увлекательное приключение.

Искренность и любознательность.

Эмоциональность и убедительность.

Не оглядывается назад, а живет сегодняшним днем.

К другим отрицательным сторонам можно отнести:

Поверхностность и болтливость. Преданным другом его сложно назвать.

Беззаботность и эгоистичность.

Наивность и нежелание взрослеть, погружаться в проблемы.

Забывчивость и легкая агрессивность.

Нетерпеливость и невнимательность.

Флегматик - человек с сильной, уравновешенной, но инертной н/с, вследствие чего реагирует медленно, неразговорчив, эмоции проявляются замедленно (трудно рассердить, развеселить); обладает высокой работоспособностью, хорошо сопротивляется сильным и продолжительным раздражителям, трудностям, но не способен быстро реагировать в неожиданных новых ситуациях.

Прочно запоминает все усвоенное, не способен отказаться от выработанных навыков и стереотипов, не любит менять привычки, распорядок жизни, работу, новых друзей, трудно и замедленно приспосабливается к новым условиям. Настроение стабильное, ровное. И при серьезных неприятностях флегматик остается внешне спокойным.

Плюсы:

Уравновешенность и собранность.

Спокойствие и покладистость.

Доброта и доброжелательное отношение к окружающему миру.

Эмоциональная скрытность.

Терпеливость, молчаливость и смиренность перед сюрпризами судьбы.

Минусы:

Тревожность и боязливость.

Стеснительность, нерешительность и скрытность.

Самодовольство и эгоистичность.

Не конфликтность и слабо выраженная воля.

Уклонение от ответственности.

Меланхолик - человек со слабой н/с, обладающий повышенной чувствительностью даже к слабым раздражителям, а сильный раздражитель уже может вызвать «срыв», «стопор», растерянность, «стресс кролика», поэтому в стрессовых ситуациях (экзамен, соревнования, опасность и т. п.) результаты деятельности меланхолика могут ухудшиться по сравнению со спокойной привычной ситуацией. Повышенная чувствительность приводит к быстрому утомлению и падению работоспособности (требуется более длительный отдых).

Плюсы:

Одаренность, склонность к творчеству.

Неплохо проявляет себя в актерском мастерстве и музыкальной области.

Добросовестность и самоотверженность.

Способность к философским рассуждениям.

Чувствительность.

Особо трепетно относится к прекрасному.

Вдумчивость и рассудительность.

Обладает аналитическим мышлением, способен глубоко мыслить.

Минусы:

Хорошая память на негативные жизненные события.

Концентрируется на себе и собственных переживаниях.

Предрасположен к ипохондрии и мании преследования, развивая в себе психическую зависимость от негативных эмоций.

Отличается замкнутостью, ранимостью, подвержен частым сменам настроения.

Любит витать в облаках, поэтому часто пропускает разговор мимо ушей.

12.Понятие о характере. - Кузнецова

Характер – совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, обуславливающих типичные для него способы поведения и деятельности. Характер является прижизненным образованием и может трансформироваться в течение всей жизни. Формирование характера самым тесным образом связано с мыслями, чувствами и побуждениями человека.

Формирование характера происходит в различных но своим особенностям и уровню развития группах (семья, дружеская компания, класс, спортивная команда, трудовой коллектив и др.). Формирование характера самым тесным образом связано с мыслями, чувствами и побуждениями человека.

Формирование характера происходит в различных но своим особенностям и уровню развития группах (семья, дружеская компания, класс, спортивная команда, трудовой коллектив и др.).

В отечественной психологической литературе чаще всего встречаются два подхода.

В одном случае все черты характера связывают с психическими процессами и поэтому выделяют волевые (решительность, настойчивость, самообладание, самостоятельность, активность, организованность и др.), эмоциональные (порывистость, впечатлительность, горячность, инертность, безразличие, отзывчивость и др.) и интеллектуальные (глубокомыслие, сообразительность, находчивость, любознательность и др.)

В другом случае черты характера рассматриваются в соответствии с направленностью личности.

Акцентуация характера

— это крайние варианты нормы как результат усиления отдельных черт. Акцентуация характера при неблагоприятных обстоятельствах может привести к патологическим нарушениям и изменениям поведения личности, к психопатии, но отождествлять её с патологией неправильно. Свойства характера определяются не биологическими закономерностями (наследственными факторами), а общественными (социальными факторами).

Понятие «акцентуации» было введено в психологию Карлом Леонгардом.

Его концепция «акцентуированных личностей» основывалась по предположении о наличии основных и дополнительных черт личности.

13.Процесс формирования характера.

Характер — совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека, обусловливающих типичные для него способы поведения и деятельности.

Формирование характера происходит в различных по своим особенностям и уровню развития группах.

Два подхода:

Связан с психическими процессами: волевые, эмоциональные, интеллектуальные

Черты рассматриваются в связи с направленностью личности (по отношению к окружающему миру; к окружающим людям; к себе; к деятельности)

К окружающему миру:

Забота о природе и окружающем мире

Любознательность

Патриотизм

Стрессоустойчивость

К деятельности:

Трудолюбие

Активность

Ответственность

Целеустремленность

Лень

К людям:

Уважение

Агрессивность

Раздражительность

Терпеливость

К себе:

Требовательность

Самоуважение

Нарциссичность

Принятие себя

14.Классификация способностей. Общие и специальные способности.

У человека, кроме биологически обусловленных, есть способности, обеспечивающие его жизнь и развитие в социальной среде. Это общие и специальные высшие интеллектуальные способности, основанные на пользовании речью и логикой, теоретические и практические, учебные и творческие, предметные и межличностные.

Общие способности включают те, которыми определяются успехи человека в самых различных видах деятельности. К ним, например, относятся умственные способности, тонкость и точность ручных движений, развитая память, совершенная речь и ряд других.

Специальные способности определяют успехи человека в специфических видах деятельности, для осуществления которых необходимы задатки особого рода и их развитие. К таким способностям можно отнести музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, художественно-творческие, спортивные и ряд других. Общие и специальные способности сосуществуют, дополняя и обогащая друг друга.

Теоретические и практические способности отличаются тем, что первые предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям, а вторые — к конкретным, практическим действиям. Такие способности в отличие от общих и специальных, напротив, чаще не сочетаются друг с другом, вместе встречаясь только у разносторонне талантливых людей.

Учебные и творческие способности отличаются друг от друга тем, что первые определяют успешность обучения и воспитания, усвоения человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств личности, в то время как вторые — создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом — индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности.

Способности к общению, взаимодействию с людьми, а также предметно-деятельностные, или предметно-познавательные, способности — в наибольшей степени социально обусловлены.

Классификаций способностей довольно много.

Прежде всего, различают:

1. Природные (естественные) способности – биологически обусловленные.

2. Специфические способности – имеющие приобретённый, общественно-исторический характер.

Многие из природных способностей являются общими для животных и человека. Например, способности к элементарной коммуникации.

Способности не только совместно определяют успешность деятельности, но и оказывают влияние друг на друга. Сочетание различных высокоразвитых способностей называют одарённостью. Эта характеристика относится к человеку, способному ко многим различным видам деятельности.

Одарённость – качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности.

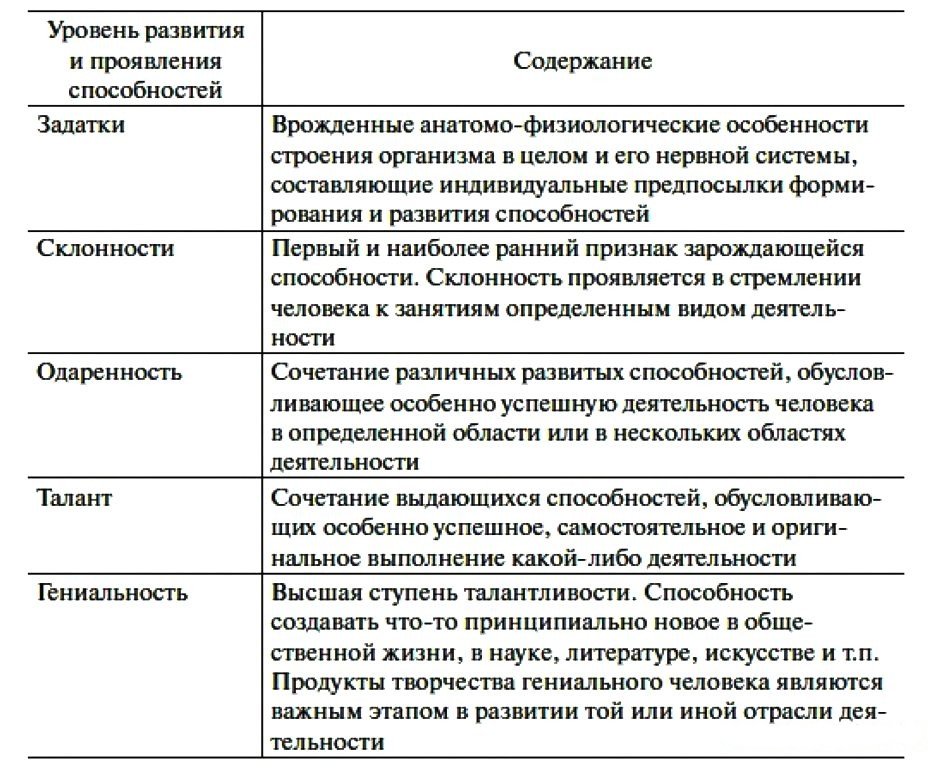

15. Уровни развития способностей.

В психологии чаще всего встречается следующая классификация уровней развития способностей:

способность,

одаренность,

талант,

гениальность.

Всякие способности в процессе своего развития проходят ряд этапов, но для того, чтобы некоторая способность поднялась в своем развитии на более высокий уровень, необходимо, чтобы она была уже достаточно оформлена на предыдущем уровне. Но для развития способностей изначально должно быть определенное основание, которое составляют задатки. Под задатками понимаются анатомо-физиологические особенности нервной системы, составляющие природную основу развития способностей. Например, в качестве врожденных задатков могут выступать особенности развития различных анализаторов. Так, определенные характеристики слухового восприятия могут выступать в качестве основы для развития музыкальных способностей.

18. Волевые качества человека.

Волевые качества личности - это сложившиеся в процессе получения жизненного опыта, свойства личности, связанные с реализациеи воли и преодолением препятствии на жизненном пути.

К основным, базовым волевым качествам личности: относятся целеустремленность, инициативность, решительность, настойчивость, выдержка, дисциплинированность.

Все эти качества связаны с этапами осуществления волевого акта.

С первой фазой волевого акта связаны такие качества, как целеустремленность, инициативность, самостоятельность, выдержка.

* Целеустремленность - это сознательная и активная направленность личности на определенный результат деятельности.

* Инициативность - это активная направленность личности на совершение действия.

* Самостоятельность - это сознательная и активная установка личности не поддаваться влиянию различных факторов, критически оценивать советы и предложения других лиц, действовать на основе своих взглядов и убеждений.

* Выдержка - это сознательная и активная установка личности на противостояние препятствующим осуществлению цели факторам, которая проявляется в самообладании и самоконтроле.

На всех фазах, особенно на втором и третьем этапе волевого акта, формируются такие качества, как решительность и смелость.

* Решительность - свойство личности, проявляющееся в умении принимать и претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые решения.

* Смелость - это умение противостоять страху и идти на оправданный риск для достижения своей цели. Смелость является предпосылкой для формирования решительности.

Качествами, противоположными решительности, с точки зрения волевого регулирования, с одной стороны, выступают импульсивность, понимаемая как торопливость в принятии и осуществлении решений, когда человек действует, не задумываясь о последствиях, под влиянием сиюминутных импульсов, выбирая первое понравившееся под руку средство или цель. С другой стороны, решительности противостоит нерешительность, проявляющаяся как в сомнениях, в длительных колебаниях до принятия решения, так и в непоследовательности при претворении их в жизнь.

На исполнительном этапе формируются важнейшие волевые качества - энергичность и настойчивость, а также организованность, дисциплина и самоконтроль

* Энергичность - это качество личности, связанное с концентрацией всех ее сил для достижения поставленной цели.

* Настойчивость - это качество личности, проявляющееся в умении мобилизовать свои силы для постоянной и длительной борьбы с трудностями, преследуя поставленные перед собой цели. Настойчивость может перерасти в плохо управляемую волю, проявляющуюся в упрямстве.

* Упрямство - это качество личности, выраженное в неразумном использовании волевых усилий в ущерб достижению поставленной цели.

* Организованность -качество личности, проявляющееся в способности разумно планировать и упорядочивать ход всей своей деятельности.

* Дисциплинированность - это качество личности, проявляющееся в сознательном подчинении своего поведения общепринятым нормам, установленному порядку, требованиям ведения дела.

* Самоконтроль - это качество личности, выражающееся в умении контролировать свои действия, подчинять свое поведение решению сознательно поставленных задач. Совершая то или иное волевое действие, личность поступает сознательно и несет ответственность за все его последствия.

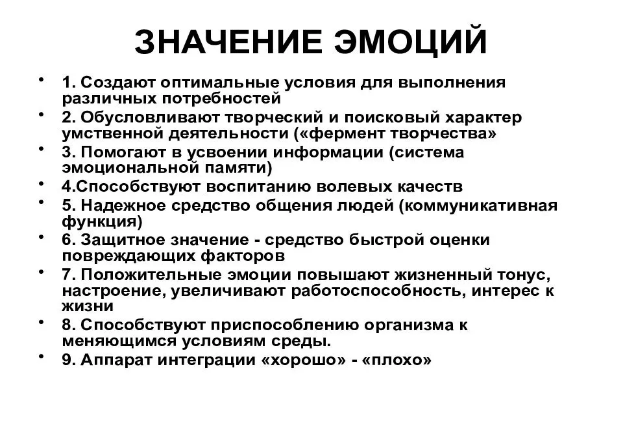

19.Понятие об эмоциях. Значение эмоций в жизни человека.

Эмоции – это особая форма психического отражения, но не самих феноменов, а их объективных отношений к нуждам организма.

Эмоции свойственны не только человеку, но и животным и проявляются как в субъективных переживаниях, так и в физиологических реакциях (потоотделение, сужение и расширение зрачков, покраснение или побледнение кожи и т. п.).

Базовые эмоции:Радость, Печаль, Гнев, Удивление, Страх, Отвращение, Интерес.

Чувствами и эмоциями называют переживание человеком своего отношения к тому, что он познает или делает, к другим людям и самому себе.

Эмоции не могут возникнуть сами собой, без причины. Источник эмоций - объективная действительность в ее соотнесении с потребностями человека. То, что связано с прямым или косвенным удовлетворением потребностей человека - как простейших, органических, так и потребностей, обусловленных его общественным бытием, - вызывает у него положительные эмоции (удовольствие, радость, любовь). То, что препятствует удовлетворению этих потребностей, вызывает отрицательные эмоции (неудовольствие, горе, печаль, ненависть).

20.Формы эмоциональных переживаний.

1. Фрустрация (дезорганизация сознания и поведения) – крайняя неудовлетворенность, блокада стремлений, вызывающая стойкое отрицательное эмоциональное переживание. Возникает в условиях отрицательной социальной оценки и самооценки, когда оказываются затронутыми глубокие личностно-значимые отношения. В состоянии фрустрации человек испытывает сильное нервное потрясение, крайнюю досаду, озлобленность, подавленность, полное безразличие к окружению, неограниченное самолюбие. Фрустрация может ослабевать, исчезать или усиливаться. Увлекательное дело выводит человека из этого состояния.

2. Аффект (лат. душевное волнение, возбуждение) – это кратковременная, бурно протекающая эмоциональная реакция, носящая характер эмоционального взрыва (вспышка гнева – ярость; горя – отчаяние; радости – восторг; страха – ужас). Аффекты сопровождаются двигательным перевозбуждением, но могут вызывать и оцепенение, заторможенность речи, полное безучастие. Вызываются аффекты сильными раздражителями: словами, поведением других людей, обстоятельствами. Аффективные реакции являются чаще всего следствием недостаточной воспитанности человека, слабой воли, неумения владеть собой, контролировать свое поведение. Необдуманные поступки, как правило, есть следствие временной потери контроля над своим поведением.

Для предотвращения аффекта очень важно не дать начаться аффективной реакции (сосчитать до 20; Л.Н. Толстой советовал провести языком 10 раз справа налево и обратно по внутренней стороне зубов).

3. Страсти – скорее чувство, чем эмоции. Страсть – это длительное, устойчивое и глубокое чувство, ставшее характеристикой личности. Страсть связана со стремлением, интересами, деятельностью, и она направляет все помыслы и действия человека. Страсть может быть положительной (к искусству, знаниям, творчеству, спорту и т.д.) и отрицательной – направленной на недостойные цели (к наркотикам, алкоголю, к обогащению за счет других, воровству). Эти страсти носят общественно вредный характер.

4. Стресс (англ. – напряжение) – состояние, близкое к аффекту, а по длительности протекания – к настроению. Возникает в необычной, трудной ситуации обиды, опасности, стыда, угрозы и др. Стрессы приводят к физиологическим изменениям (учащение сердцебиения и дыхания, повышение кровяного давления) и нарушениям поведения (общая реакция возбуждения, дезорганизация поведения, рассеянность, трудности в переключении внимания). При стрессе возможны ошибки памяти, восприятия, мышления. Человек постепенно привыкает (адаптируется) к повторяющимся стрессам. Быстрее это происходит при сильном типе нервной системы.

5. Настроение – это относительно слабо выраженное эмоциональное состояние, захватывающее на протяжении некоторого времени всю личность и отражающееся на деятельности и поведении человека. Оно бывает длительным, устойчивым, может продолжаться днями, неделями, месяцами, а иногда захватывает целый период жизни человека. Может быть стеническим и астеническим. Вызывается событиями, обстоятельствами, физическим самочувствием. Причины часто не определяются человеком, и у него возникает мнение о том, что настроение беспричинно. Настроением можно и должно управлять.

6. Чувства – переживания, передающие отношение человека к внешнему миру. В развитии эмоций выделяют 3 уровня чувств в связи с развитием мотивационно-потребностной сферы личности и по возможности осознания:

Уровень органической аффективно-эмоциональной чувствительности (относятся элементарные, т.н. физические чувствования – удовольствия, неудовольствия). Не осознаются, беспредметные.

Предметные чувства. Устойчивые эмоциональные переживания по отношению к определенным предметам, имеющим устойчивый интерес человека. Опредмеченность чувства означает более высокий уровень его осознания (интеллектуальные, эстетические и моральные аспекты).

Уровень обобщенных чувств. Выражают общие более или менее устойчивые мировоззренческие установки личности. Связаны с мышлением. Эти чувства соотносятся с обобщенными жизненными ситуациями (чувства юмора, иронии, возвышенного, трагического).

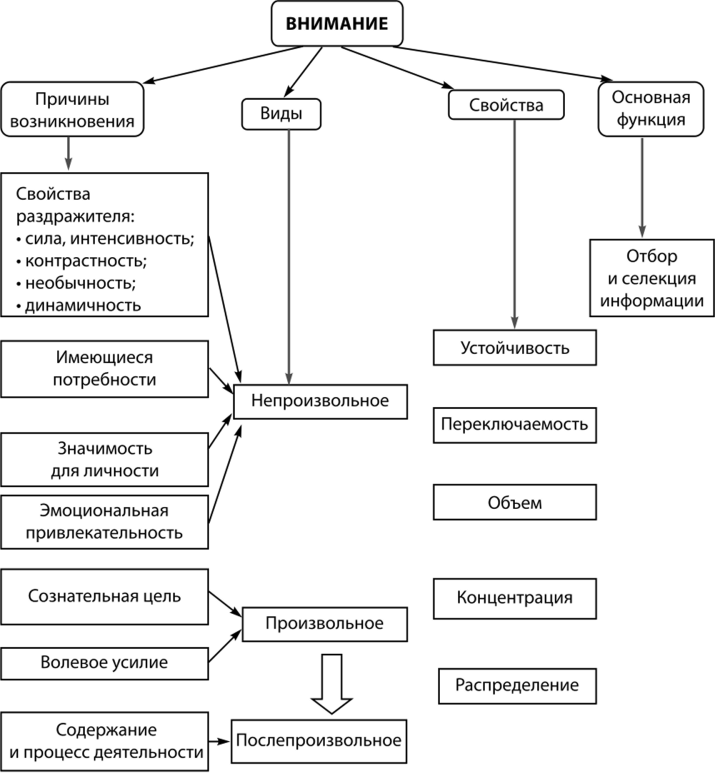

21.Общая характеристика внимания. •Внимание – это направленность и сосредоточенность познавательной активности человека на каких-либо предметах, явлениях, связях.

фУНКЦИИ ВНИМАНИЯ:

1.Активизация необходимых и торможение ненужных в данный момент психических и физиологических процессов.

2.Целенаправленный организованный отбор поступающей информации - основная селективная функция внимания.

3.Удержание, сохранение образов определенного предметного содержания до тех пор, пока не будет достигнута цель.

4.Обеспечение длительной сосредоточенности, активности на одном и том же объекте.

5.Регуляция и контроль протекания деятельности.

Физиологическим механизмом внимания является взаимодействие нервных процессов (возбуждения и торможения), протекающих в коре головного мозга.

Изучая физиологическую деятельность мозга, русский физиолог А.А. Ухтомский (1875–1942) создал учение о доминанте.

Доминанта – это господствующий очаг возбуждения, отличающийся большой силой, постоянством, способностью усиливаться за счет других очагов, переключая их на себя. Наличие доминирующего очага возбуждения в коре головного мозга позволяет понять такую степень сосредоточения человека на каком-либо предмете или явлении, когда посторонние раздражители не в силах вызвать отвлечение внимания.

22.Виды внимания. Условия привлечения и поддержания внимания.

1. Непроизвольное внимание — это наиболее простой вид внимания, который возникает под воздействием интенсивного раздражителя без участия сознательного волевого действия.

2. Произвольное внимание – это вид внимания, который возникает в результате волевых усилий человека.

3. Послепроизвольное внимание — это такой вид внимания, который подобно произвольному носит целенаправленный характер, но не требует для реализации постоянных волевых усилий.

Внимание привлекают:

Сила и неожиданность раздражителя. Сильный звук, яркая вспышка света, резкий запах всегда привлекут внимание.

Новизна, необычность, контрастность раздражителя. Необычная легковая машина новой марки. Среди маленьких предметов внимание привлекает большой, среди светлых предметов — темный и т. д.

Подвижность объекта, а также начало или, наоборот, прекращение действия раздражителя. Поэтому, например, маяки делают мерцающими, рекламу «прыгающей». Привлечь внимание учеников учитель может не только резким повышением голоса, но и внезапной паузой: если учитель неожиданно замолчит, это невольно привлечет внимание школьников.

Для возникновения и поддержания произвольного внимания необходимо соблюдение некоторых условий:

• осознание долга и обязанности;

• понимание конкретной задачи выполняемой деятельности;

• привычные условия работы;

• возникновение косвенных интересов – не к процессу, а к результату деятельности;

• сосредоточение внимания на умственной деятельности облегчается, если в познание включено практическое действие;

• важным условием поддержания внимания является психическое состояние человека;

• создание благоприятных условий, исключение отрицательно действующих посторонних раздражителей. При этом надо помнить, что слабые побочные раздражители не снижают эффективность работы, а повышают ее.

23.Структура внимания. Свойства внимания.

1. Устойчивость — это способность в течение длительного времени удерживать внимание на одном объекте.

Зависит от свойств нервной системы, воли, состояния организма, мотивации, ММД (минимальная мозговая дисфункция).

Наиболее существенным условием устойчивости внимания является возможность раскрыть в предмете, на котором оно сосредоточено, новые стороны и связи, т.е. чтобы восприятие предмета развивалось и обнаруживало перед нами новое содержание.

Если бы внимание было неустойчивым, эффективная умственная работа была бы невозможна.

2.Концентрация (сосредоточенность) внимания — это концентрация на одном объекте при отвлечении от других.

Концентрация является следствием возбуждения в доминантном очаге при одновременном торможении остальных зон коры головного мозга.

Концентрация внимания означает, что имеется фокус, в котором собрана вся психическая или сознательная деятельность. Под концентрацией внимания подразумевается степень или интенсивность сосредоточенности внимания

3.Распределение внимания – способность человека выполнять несколько видов деятельности одновременно.

Еще В. Вундт доказал, что человек не может сосредоточиваться на двух одновременно предъявляемых раздражителях.

Однако иногда человек действительно способен выполнять одновременно два вида деятельности: в тех случаях, когда один из видов выполняемой деятельности полностью автоматизирован и не требует присутствия внимания (пример с глажкой белья и телевизором, вышиванием и беседой). Если же это условие не соблюдается, совмещение деятельности невозможно.

Как правило, между распределением внимания и его интенсивностью существует обратное соотношение: чем большему числу предметов уделяется одновременно внимание, тем меньше его приходится на каждый отдельный предмет.

4. Объем внимания — это количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием.

Объем внимания — величина индивидуально изменяющаяся, но обычно его показатель у людей равен 5+2. Объем внимания является изменчивой величиной, зависящей от того, насколько связано между собой то содержание, на котором сосредоточивается внимание, и от умения осмысленно связывать и структурировать материал.

Это ограничение вынуждает дробить поступающую извне информацию на части, не превышающие возможности обрабатывающей системы. Объем практически не меняется при обучении или тренировке.

5.Переключение внимания — это сознательный перенос внимания с одного объекта на другой.

В целом переключаемость внимания означает способность быстро ориентироваться в сложной изменяющейся ситуации. Легкость переключения неодинакова у разных людей и зависит от целого ряда условий. Например, чем интереснее деятельность, тем легче на нее переключиться.

24.Рефлекторная природа ощущений. Классификация ощущений.

Ощущение – простейший познавательный психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов, а также внутренних состояний организма человека при непосредственном воздействии раздражителей на органы чувств.

Физиологическая основа ощущений – сложная деятельность органов чувств.

И. П. Павлов назвал эту деятельность анализаторной, а системы клеток, наиболее сложно организованных и являющихся воспринимающими аппаратами, которые непосредственно осуществляют анализ раздражений – анализаторами.

Анализатор состоит из трех специфических отделов:

1. Периферического (рецепторного);

2. Передающего (проводникового);

3. Центрального (мозгового).

Классификация ощущений Шеррингтона

Ощущения делятся на три класса:

ü Экстерорецептивные, возникающие при действии на рецепторы, которые расположены на поверхности тела. Экстерорецептивные ощущения подразделяются на дистантные (зрительные, слуховые), контактные (осязательные, вкусовые) и обонятельные.

ü Интерорецептивные, или органические, обусловленные получением информации о внутренней среде организма.

ü Проприорецептивные, или кинестезические, возникающие при действии на рецепторы, расположенные в мышцах, сухожилиях и суставных сумках, и свидетельствующие о движении и относительным положении частей тела;

Закономерности ощущений:

ü Порог чувствительности;

ü Адаптация;

ü Контраст;

ü Взаимодействие;

ü Сенсибилизация;

ü Синестезия.

Порог чувствительности:

У каждого рецептора есть нижний порог чувствительности – это характеризует остроту чувствительности рецептора. А вот верхний порог – это сила, при которой достигается максимальное ощущение раздражителя.

Абсолютный нижний порог чувствительности – это наименьшая величина раздражителя, вызывающего едва заметные ощущения. Абсолютно верхний порог чувствительности – максимальное значение раздражителя, за пределами которого ощущение исчезает.

Главная закономерность ощущений в психологии заключается в том, что у каждого из нас чувствительность индивидуальна.

Классификация зависимо от проявления:

ü Абсолютный – если сила влияния стимулятора ниже минимума, он не вызовет чувств.

ü Нижний абсолютный — действие начинают вызывать слабые эмоции.

ü Верхний абсолютный — чувствительность может полностью исчезать или превращаться в чувство боли.

ü Разностный — действие раздражителя на организм минимально.

ü Относительный — соотношение величины постоянного раздражителя к величине дифференциального порога.

Величина изменяется зависимо от возраста человека, длительности влияния стимулятора, состояния рецепторов.

Адаптация – это приспособительное изменение чувствительности к интенсивности действующего раздражителя. Это процесс, когда ощущение от раздражителя меняется, под воздействием его постоянного влияния на рецептор. Например – это вхождение в реку. Сначала вода кажется холодной (потому что она холоднее воздуха), а потом уже – теплой.

Контраст – изменение интенсивности раздражителя, под предварительным или параллельным действием другого раздражителя. Например этому виду закономерности ощущений: посмотрите на одну и ту же фигуру на фоне черного цвета, и без фона. На черном, она кажется светлее, а без черного – темнее.

Взаимодействие – это изменение чувствительности одной анализаторной системы (отдела коры головного мозга), из-за работы другой системы. К примеру, под воздействием кислого вкуса, у человека повышается зрение.

Сенсибилизация – это повышение чувствительности рецепторов, в результате взаимодействия факторов или постоянным упражнениям. Свойства этой закономерности ощущений и является тот факт, что мы можем тренировать свои сенсорные системы. Например, парфюмеры учатся чувствовать запахи, которые раньше просто не замечали. Кроме того, «научить» может и сам организм по необходимости – известно, что слепые начинают лучше слышать, а глухие – лучше видеть.

Синестезия – одна из разновидностей взаимодействия, под действием одного раздражителя, могут возникнуть ощущения свойственные не ему, а другому сенсорному анализатору. Например, когда мы слушаем музыку, у нас могут возникать зрительные образы, правда, такое явление свойственно не всем людям.

25.Сущность восприятия. Физиологические механизмы восприятия.

Восприятие — это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств.

Физиологической основой восприятия является условно-рефлекторная деятельность (анатомо-физиологический механизм рефлекторной деятельности) анализаторных систем, которые определяют целостность отражаемых явлений.

Физиологической основой восприятия являются процессы, проходящие в органах чувств, нервных волокнах и центральной нервной системе.

Этот механизм является механизмом возникновения ощущений. Следовательно, ощущения могут быть рассмотрены как структурный элемент процесса восприятия.

Собственные физиологические механизмы восприятия включаются в процессе формирования целостного образа на последующих этапах, когда возбуждение от проекционных зон передается в интегративные зоны коры головного мозга, где и происходит завершение формирования образов явлений реального мира. Поэтому интегративные зоны коры головного мозга, завершающие процесс восприятия, часто называют перцептивными зонами. Их функция существенно отличается от функций проекционных зон.

•Физиологическая основа восприятия еще более усложняется тем, что оно тесно связано с двигательной деятельностью, с эмоциональными переживаниями, разнообразными мыслительными процессами.

•Следовательно, начавшись в органах чувств, нервные возбуждения, вызванные внешними раздражителями, переходят в нервные центры, где охватывают собой различные зоны коры, вступают во взаимодействия с другими нервными возбуждениями. Вся эта сеть возбуждений, взаимодействующих между собой и широко охватывающих разные зоны коры, и составляет физиологическую основу восприятия.

26.Общая характеристика памяти. Основные процессы памяти.

•Память – это запечатление, сохранение, последующее узнавание и воспроизведение следов прошлого опыта.

•Все закрепление знаний и навыков относится к работе памяти.

•С точки зрения В. Квинн, многие психологи сравнивают человеческую память с картотекой.

•Процессы памяти - мнемические процессы: запоминание, сохранение, забывание и восстановление. Все эти процессы зависят от внешних и внутренних факторов.

•Например, от возраста:

•От внешних причин:

Правильная организация материала, предъявляемого для запоминания, помогает улучшить процесс запоминания в 10 раз.

В основе памяти лежит свойство нервной ткани изменяться под влиянием действия раздражителя, сохранять в себе следы нервного возбуждения.

•Запоминание – это процесс, направленный на сохранение в памяти полученных впечатлений путем связывания их с имеющимся опытом. С физиологической точки зрения запоминание – это образование и закрепление в мозгу следов возбуждения от воздействия окружающего мира (вещей, рисунков, мыслей, слов и т. п.).

•Характер запоминания, его сила, яркость, четкость зависят от особенностей раздражителя, характера деятельности, психического состояния человека. Процесс запоминания может протекать в трех формах: запечатление, непроизвольное и произвольное запоминание.

•Запечатление (импринтинг) – это прочное и точное сохранение событий в результате однократного предъявления материала на несколько секунд. Состояние импринтинга – мгновенного запечатления – возникает у человека в момент высочайшего эмоционального напряжения.

•Непроизвольное запоминание возникает при отсутствии сознательной установки на запоминание при многократном повторении одного и того же раздражителя, носит избирательный характер и зависит от действий человека, т. е. определяется мотивами, целями, эмоциональным отношением к деятельности. Непреднамеренно запоминается что-то необычное, интересное, эмоционально возбуждающее, неожиданное, яркое.

•Произвольное запоминание у человека является ведущей формой. Оно возникло в процессе трудовой деятельности и вызвано необходимостью сохранить знания, умения и навыки, без которых труд невозможен. Это более высокий уровень запоминания с заранее поставленной целью и приложением волевых усилий.

Основными условиями прочного запоминания являются:

•- осознание цели, задачи;

•- наличие установки на запоминание;

•- рациональное повторение – активное и распределенное, поскольку оно более эффективно, чем пассивное и сплошное.

•Сохранение представляет собой процесс более или менее длительного удержания в памяти сведений, полученных в опыте. С физиологической точки зрения сохранение – это существование следов в скрытой форме. Это не пассивный процесс удержания информации, а процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала, овладения им.

Сохранение прежде всего зависит:

•- от установок личности;

•- силы воздействия запоминаемого материала;

•- интереса к отражаемым воздействиям;

•- состояния человека.

При утомлении, ослаблении нервной системы, тяжелом заболевании забывание проявляется очень резко.

•Процесс сохранения имеет две стороны – собственно сохранение и забывание.

•Забывание – это естественный процесс угасания, ликвидации, стирания следов, затормаживания связей.

•Оно носит избирательный характер: забывается то, что не важно для человека, не соответствует его потребностям.

Забывание может быть

•полным – материал не только не воспроизводится, но и не узнается;

•частичным – человек узнает материал, но воспроизвести его не может или воспроизводит с ошибками;

•временным – при торможении нервных связей, полным – при их угасании.

Процесс забывания протекает неравномерно: вначале быстро, потом замедляется. Наибольший процент забывания приходится на первые 48 ч после заучивания, и так продолжается на протяжении еще трех суток. В течение следующих пяти суток забывание идет медленнее.

Причинами забывания могут быть как неповторение материала (угасание связей), так и многократное повторение, при котором в коре головного мозга возникает запредельное торможение.

•Воспроизведение – самый активный, творческий процесс, заключающийся в воссоздании в деятельности и общении сохраненного в памяти материала. Различают следующие его формы: узнавание, непроизвольное воспроизведение, произвольное воспроизведение, припоминание и воспоминание.

•Узнавание – это восприятие объекта в условиях его повторного восприятия, которое происходит благодаря наличию слабого следа в коре головного мозга. Узнать легче, чем воспроизвести. Из 50 объектов человек узнает 35.

•Непроизвольное воспроизведение – это воспроизведение, которое осуществляется как бы «само собой».

•Произвольное воспроизведение — это воспроизведение с заранее поставленной целью, осознанием задачи, приложением усилий.

•Припоминание – активная форма воспроизведения, связанная с напряжением, требующая волевого усилия и специальных приемов – ассоциирования, опоры на узнавание. Припоминание зависит от ясности поставленных задач, логической упорядоченности материала.

•Воспоминание – воспроизведение образов при отсутствии восприятия объекта, «историческая память личности».

27.Непроизвольное запоминание, условия его эффективности.

Непроизвольное запоминание возникает при отсутствии сознательной установки на запоминание при многократном повторении одного и того же раздражителя, носит избирательный характер и зависит от действий человека, т. е. определяется мотивами, целями, эмоциональным отношением к деятельности. Непреднамеренно запоминается что-то необычное, интересное, эмоционально возбуждающее, неожиданное, яркое.

Условиями успешного непроизвольного запоминания являются:

сильные и значимые физические раздражители (звук выстрела, яркий свет прожектора)

то, что вызывает повышенную ориентировочную деятельность (прекращение или возобновление действия, процесса, необычность явления, его контрастность по отношению к фону и т. п.)

раздражители, наиболее значимые для данного индивида (например, профессионально значимые предметы)

раздражители, имеющие особую эмоциональную окраску

то, что более всего связано с потребностями данного человека

то, что является объектом активной деятельности.

28.Произвольное запоминание, его рациональная организация.

Произвольное запоминание (англ. voluntary memorizing) – процесс запоминания, который осуществляется в форме сознательной деятельности, имеющей мнемическую направленность (мнемическую установку) и включающей совокупность специальных мнемических действий.

Среди условий продуктивности П. з. центральное место занимает использование рациональных приемов. Один из важнейших приемов – составление плана запоминаемого материала.

В отличие от непроизвольного запоминания произвольное (или преднамеренное) запоминание характеризуется тем, что человек ставит перед собой определенную цель — запомнить некую информацию — и использует специальные приемы запоминания. Произвольное запоминание представляет собой особую и сложную умственную деятельность, подчиненную задаче запомнить. Кроме того, произвольное запоминание включает в себя разнообразные действия, выполняемые для того, чтобы лучше достичь поставленной цели. К таким действиям, или способам запоминания материала, относится заучивание, суть которого заключается в многократном повторении учебного материала до полного и безошибочного его запоминания. Следует отметить, что при прочих равных условиях произвольное запоминание заметно продуктивнее непреднамеренного запоминания.

Образные приемы и ассоциации, учет «эффект края» (начало и конец), учет времени суток (между 8 и 12 утра)

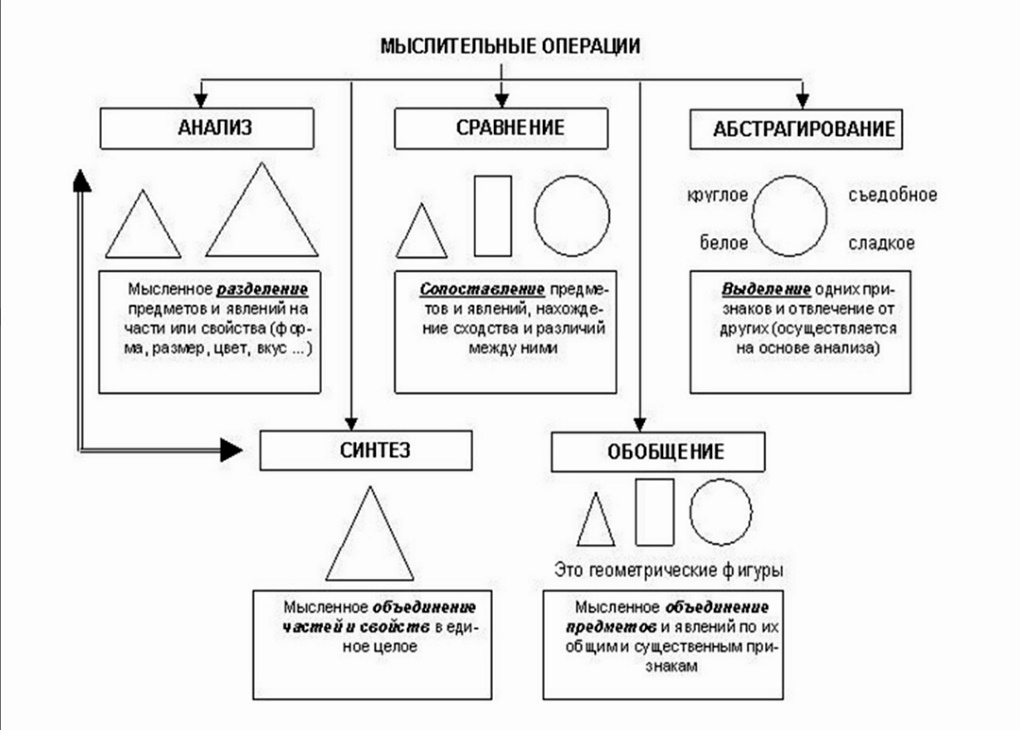

30.Основные мыслительные операции и их взаимосвязь. – Черкасова

Основные мыслительные операции:

Анализ – мыслительная операция расчленения сложного объекта на составляющие его части или характеристики.

Синтез – мыслительная операция, позволяющая в едином процессе мысленно переходить от частей к целому.

Сравнение – мыслительная операция, основанная на установлении сходства и различия между объектами.

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим и существенным признакам.

Абстрагирование – отвлечение – мыслительная операция, основанная на выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечения от других – несущественных.

31.Виды мышления. - Калегина

Выделяют три основных вида мышления, которые появляются последовательно в процессе онтогенеза: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое.

¡Наглядно-действенное (практическое) мышление - вид мышления, который опирается на непосредственные чувственные впечатления от предметов и явлений действительности, т.е. их первичный образ (ощущения и восприятия). При этом происходит реальное, практическое преобразование ситуации в процессе конкретных действий с конкретными предметами. Этот вид мышления может существовать только в условиях непосредственного восприятия поля манипулирования.

¡Наглядно-образное мышление - вид мышления, который характеризуется опорой на представления, т.е. вторичные образы предметов и явлений действительности, а также оперирует наглядными изображениями объектов (рисунок, схема, план). В отличие от наглядно-действенного мышления здесь происходит преобразование ситуации только в плане ее внутреннего (субъективного) образа, но при этом появляется возможность подбора самых необычных и даже невероятных сочетаний как самих предметов, так и их свойств. Наглядно-образное мышление - база для формирования словесно - логического мышления.

¡Абстрактно-логическое (отвлеченное, словесное, теоретическое) мышление - вид мышления, который опирается на абстрактные понятия и логические действия с ними. При наглядно-действенном и наглядно-образном мышлении мыслительные операции осуществляются с той информацией, которую дает нам чувственное познание в виде непосредственного восприятия конкретных предметов и их образов-представлений. Абстрактно-логическое мышление, благодаря абстрагированию, позволяет создавать отвлеченную и обобщенную картину ситуации в виде мыслей, т.е. понятий, суждений и умозаключений, которые выражаются словами.

¡Интуитивное мышление характеризуется быстротой протекания, отсутствием четко выраженных этапов, малой осознанностью.

¡Интуиция –это умение быстро находить правильные решения какой-либо задачи без долгих рассуждений и быть уверенным, чувствовать его правильность не располагая вескими доказательствами.

¡Дискурсивное - поэтапно развернутое, осознанное мышление.

¡Высокая скорость интуитивного решения задач обусловлена перестройкой процессов логического и образного мышления. Оно приобретает особую значимость в сложных ситуациях деятельности (сложность обстановки, дефицит времени, необходимость учета противодействующих сил, высокая ответственность за каждое решение).

Виды мышления по степени новизны:

¡Продуктивным или творческим называют мышление, которое порождает какой-либо новый, ранее не известный материальный (предмет, явление) или идеальный (мысль, идея) продукт.

Например: ученый проводящий новое научное исследование и делающий в результате его научное открытие; писатель создающий новое литературное произведение;¡Репродуктивное мышление – это мышление имеющее дело с такими задачами, решение которых кем-то уже было найдено.

Например: художник перерисовывающий картину другого художника, т.е. создающий репродукцию; ученик, который в процессе обучения решает учебные задачи;

32.Формы воображения, их характеристика.

Воображение может проявляться в разных формах. К ним относятся:

мечты;

грезы;

галлюцинации;

сновидения.

Мечта –человек мечтает о том, что его привлекает, что доставляет ему радость, что удовлетворяет самые сокровенные желания и потребности. Иногда в мечте может быть выражен смысл всей жизни.

Мечта может быть реальной и нереальной. Реальная мечта – это начало прогноза важных личных и общественных дел. Нереальную мечту можно рассматривать в 2-х вариантах. Первый вариант: человек верит в содержание, и ему кажется, что мечта сбудется. В этом случае он переоценивает свои возможности. Второй вариант: с самого начала человек осознает мечту не реальной, но все-таки отдается во власть ей. Она компенсирует жизненные неудачи, а иногда становится главным смыслом жизни.

Воображение может выступать и как замена деятельности, её суррогат. Тогда человек уходит от действительности в область фантазии, чтобы скрыться от кажущихся ему неразрешимых задач, от необходимости действовать, от тягот жизни. Такие фантазии называются грезами, в которых отражается связь фантазии с нашими потребностями.

• Грезы принципиально неосуществимы.

• Грезы выполняют компенсаторную функцию: человек в иллюзорной выдуманной жизни получает то, чего ему недостает в реальности. Грезить человек может в состоянии расслабленности, в состоянии перехода от бодрости ко сну. У некоторых людей грезы играют гипертрофированную роль: они являются заместителями реальности, человек живет в созданном им мире, и это доставляет ему удовольствие.

Галлюцинациями называют фантастические видения, не имеющие, по- видимому, почти никакой связи с окружающей человека действительностью. Обычно они, являясь результатом тех или иных нарушений психики или работы организма, сопровождают многие болезненные состояния. Преобразование действительности при помощи воображения происходит не произвольно, оно имеет свои закономерные пути, которые выражаются в различных способах или приемах преобразования, которые используются человеком неосознанно.

Сновидения можно отнести к разряду пассивных и непроизвольных форм воображения. Подлинная их роль в жизни человека до сих пор не установлена, хотя известно, что в сновидениях человека находят выражение и удовлетворение многие жизненно важные потребности, которые в силу ряда причин не могут получить реализации в жизни. Сновидения издавна поражают и волнуют людей. В древности сновидения рассматривались как "врата в иной мир"; считалось, что через сновидения может происходить контакт с другими мирами. Когда мы говорим о сновидениях, то прежде всего имеем в виду присутствие в них необычных и фантастических картин. Несмотря на разнообразие и фантастичность мира сновидений, этот мир не содержит абсолютно ничего нового: сновидения – следствие жизненного опыта человека, отражение событий, происшедших с ним ранее.

10.Понятие о темпераменте. Свойства темперамента. -

Понятие темперамент ввел Гиппократ, как соотношение лимфы, желчи и крови.

Темперамент - индивидуальная своеобразная природно-обусловленная совокупность динамических проявлений в психике.

Свойства по Мерлину:

чувствительность

реактивность (величина непроизвольной реакции на раздражители)

активность (энергия человека, проявляющаяся при решении различных проблем)

соотношение реактивности и активности

темп реакции

пластичность - ригидность (способность приспосабливаться)

экстраверсия - интроверсия

эмоциональная возбудимость

Свойства темперамента Теплова:

тревожность (сила эмоциональной реакции в угрожающей ситуации)

резистентность (способность сопротивления внутренним и внешним условиям)

субъективизация (опосредование деятельности субъективными образами и понятиями).

1 Психология как наука. Специфика психологического знания.

Психоло́гия (др.-греч. ψυχή — душа; λόγος — знание), что буквально обозначает «наука о душе». Выделяют житейскую и научную психологию.

Основные этапы становления психологии как науки

1 этап. Психология как наука о душе. Первым использовал термин «душа» Платон (древнегреческий философ, 347г. до н.э.) Платон был убежден, что душа – это самостоятельная субстанция. Она существует наряду с телом и независимо от него. Душа- начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Тело – начало зримое, низменное, преходящее, тленное.

Продолжил изучение души ученик Платона – Аристотель, который первым употребил термин «психология» и уже более 300лет назад до н.э. предложил выделить психологию отдельной наукой. Аристотель был не согласен с Платоном. Он не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи(живых тел), как это делали философы-идеалисты.

2 этап. Психология как наука о сознании. Начинается с XVII в. Основной метод, основанный на способности чувствовать и думать, наблюдать за самим собой, назвали сознанием.

Первая в мире психологическая лаборатория, основанная В.Вундтом в 1879 г. Лейпциге (Германия), считается датой становления научной психологии.

3 этап. Психология как наука о поведении. Начинается с XX в. Психология изучает то, что можно непосредственно увидеть: поведение, поступки человека, реакции. Поведенческая психология носит название – бихевиоризм.

Психология - это область научного знания, исследующая особенности и закономерности возникновения, формирования и развития (изменения) психических процессов (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение), психических состояний (напряжённость, мотивация, фрустрация, эмоции, чувства) и психических свойств (направленность, способности, задатки, характер, темперамент) человека, то есть психики как особой формы жизнедеятельности, а также психику животных.

Специфика науки психологии заключается в том, что она исследует самый неординарный предмет для изучения и познания – психику человека.

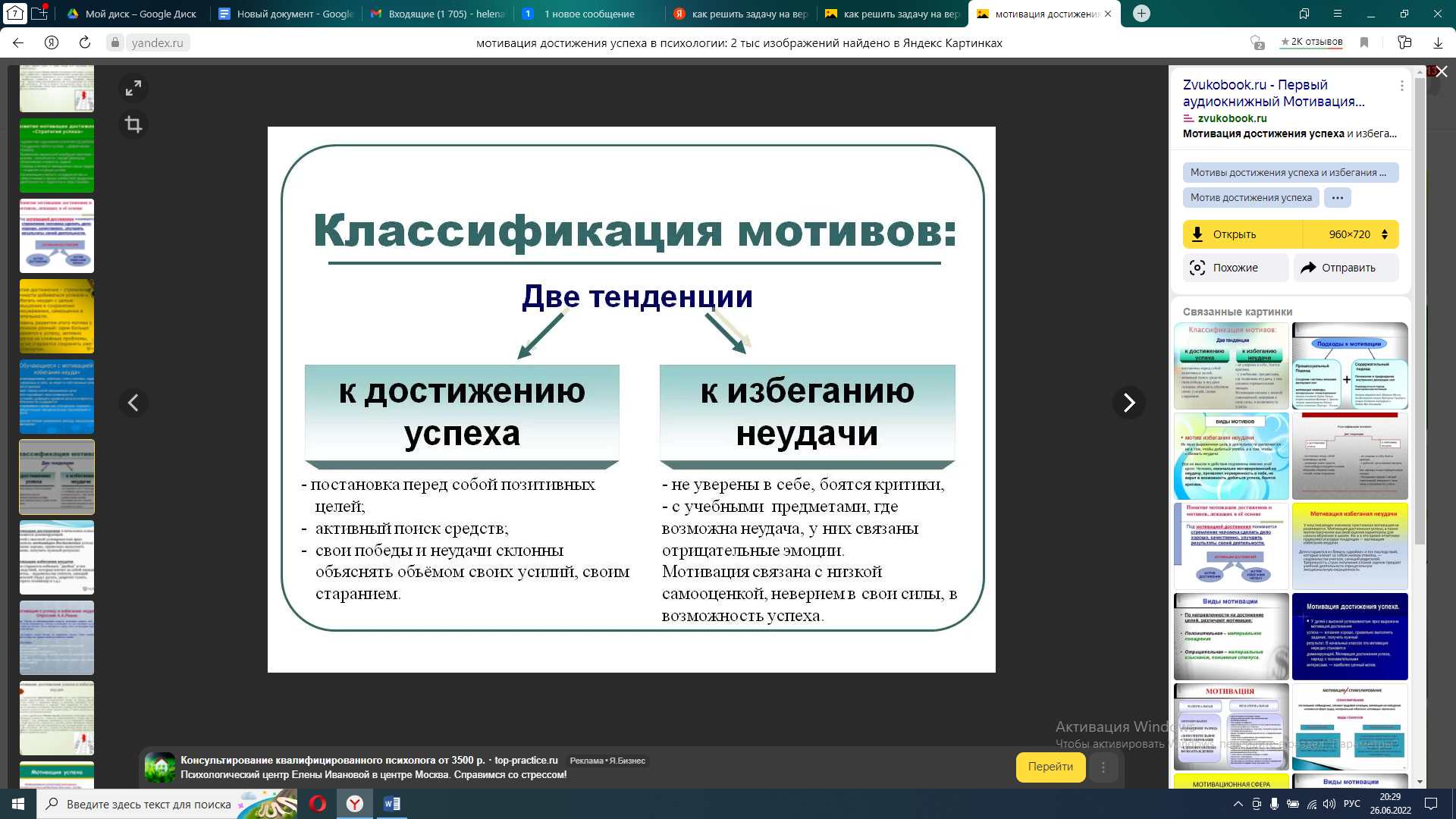

9.Мотивация достижения успехов

Мотивация достижения - это специфический вид мотивации человека.

Первым, кто выделил подобный вид мотивации, был Г. Мюррей. Далее разработка проблематики мотивации достижения продолжалась многими психологами. Американский ученый Д. Макклелланд полагает, что потребность в достижении "является бессознательным побуждением к более совершенному действию, к достижению стандарта совершенства".

Характерными чертами людей, с выраженной мотивацией достижения он считает:

1.предпочтение работать в условиях максимального побуждения мотива достижения (то есть решать задачи средней степени трудности);

2.мотивация достижения не всегда приводит к более высоким, чем у других результатам, а высокие результаты не всегда есть следствие актуализированного мотива достижения;

3.взятие на себя личной ответственности за выполнение деятельности, но в ситуациях низкого или умеренного риска, и если успех не зависит от случайности;

4.предпочтение адекватной обратной связи о результатах своих действий;

5.стремление к поиску более эффективных, новых способов решения задач, то есть склонность к новаторству.

16.Понятие о воле.

Воля – это сознательное регулирование человеком своих действий и поступков, требующих преодоления внутренних и внешних трудностей. Основными функциями воли являются побудительная, стабилизирующая и тормозная.

Побудительная функция воли обеспечивается активностью человека.

Стабилизирующая функция – поддержание активности на должном уровне при возникновении внешних или внутренних помех.

Тормозная функция воли, выступающая в единстве с побудительной функцией, проявляется в сдерживании нежелательных проявлений активности. Личность способна тормозить пробуждение мотивов и выполнение действий, которые не соответствуют ее мировоззрению, идеалам и убеждениям. Регулирование поведения было бы невозможным без процесса торможения. В своем единстве побудительная и тормозная функции воли обеспечивают преодоление трудностей на пути к достижению цели.

Волевая регуляция поведения – это сознательное направление умственных и физических усилий на достижение цели или сдерживание их.

Для возникновения волевой регуляции необходимы определенные условия – наличие препятствий и преград.

Внешние препятствия – время, пространство, противодействие людей, физические свойства вещей и др;

Внутренние препятствия – отношения и установки, болезненные состояния, усталость и тд.