СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Электротехника и электроника

Просмотр содержимого документа

«Электротехника и электроника»

Закон Ома

Закон Ома определяет зависимость между током (I), напряжением (U) и сопротивлением (R) в участке электрической цепи. Наиболее популярна формулировка:

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи, т.е.

| I = U / R | где | I - сила тока, измеряемая в Амперах, (A) |

| U - напряжение, измеряемое в Вольтах, (V) | ||

| R - сопротивление, измеряется в Омах, (Ω) |

Закон Ома, является основополагающим в электротехнике и электронике. Без его понимания также не представляется работа подготовленного специалиста в области КИП и А. Когда-то была даже распространена такая поговорка, - "Не знаешь закон Ома, - сиди дома..".

Помимо закона Ома, важнейшим является понятие электрической мощности, P:

Мощность постоянного тока (P) равна произведению силы тока (I) на напряжение (U), т.е.

| P = I × U | где | P - эл. мощность, измеряемая в Ваттах, (W) |

| I - сила тока, измеряемая в Амперах, (A) | ||

| U - напряжение, измеряемое в Вольтах, (V) |

Комбинируя эти две формулы, выведем зависимость между силой тока, напряжением, сопротивлением и мощностью, и создадим таблицу:

| Сила тока, | I= | U/R | P/U | √(P/R) |

| Напряжение, | U= | I×R | P/I | √(P×R) |

| Сопротивление, | R= | U/I | P/I² | U²/P |

| Мощность, | P= | I×U | I²×R | U²/R |

Практический пример использования таблицы: Покупая в магазине утюг, мощностью 1 кВт (1 кВт = 1000 Вт), высчитываем на какой минимальный ток должна быть рассчитана розетка в которую предполагается включать данную покупку:

Несмотря на то, что утюг включается в сеть переменного тока, пренебрегаем его реактивным сопротивлением (см. ниже), и используем упрощенную формулу для постоянного тока. Находим в таблице I = P / U. Получаем: 1000 кВт / 220 В (напряжение сети) = 4,5 Ампера. Это и есть минимальный ток, который должна выдерживать розетка, при подключении к ней нагрузки мощностью 1 кВт.

Наиболее распространенные множительные приставки:

Сила тока, Амперы (A): 1 килоампер (1 kА) = 1000 А. 1 миллиампер (1 mA) = 0,001 A. 1 микроампер (1 µA) = 0,000001 A.

Напряжение, Вольты (V): 1 киловольт (1kV) = 1000 V. 1 милливольт (1 mV) = 0,001 V. 1 микровольт (1 µV) = 0,000001 V.

Сопротивление, Омы (Om): 1 мегаом (1 MOm) = 1000000 Om. 1 килоом (1 kOm) = 1000 Om.

Мощность, Ватты (W): 1 мегаватт (1 MW) = 1000000 W. 1 киловатт (1 kW) = 1000 W. 1 милливатт (1 mW) = 0,001 W.

В цепи переменного тока закон Ома может иметь некоторые особенности, описанные ниже.

Импеданс, ZВ цепи переменного тока, сопротивление кроме активной (R), может иметь как емкостную (C), так и индуктивную (L) составляющие. В этом случае вводится понятие электрического импеданса, Z (полного или комплексного сопротивления для синусоидального сигнала). Упрощенные схемы комплексного сопротивления приведены на рисунках ниже, слева для последовательного, справа для параллельного соединения индуктивной и емкостной составляющих.

Последовательное включение R, L, C

Параллельное включение R, L, C

Также, полное сопротивление, Z зависит не только от емкостной (C), индуктивной (L) и активной (R) составляющих, но и от частоты переменного тока.

| Импеданс, Полное сопротивление, Z | |

| При последовательном включении R, L, C

| При параллельном включении R, L, C |

| Z=√(R2+(ωL-1/ωC)2) | Z=1/ √(1/R2+(1/ωL-ωC)2) |

| где, | |

| ω = 2πγ - циклическая, угловая частота; γ - частота переменного тока. | |

Коэффициент мощности, в самом простом понимании, это отношение активной мощности (P) потребителя электрической энергии к полной (S) потребляемой мощности, т. е.

Cos(φ) = P / S

Он также показывает насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения.

Изменяется от 0 до 1. Если нагрузка не содержит реактивных составляющих (емкостной и индуктивной), то коэффициент мощности равен единице.

Чем ближе Cos(φ) к единице, тем меньше потерь энергии в электрической цепи.

Исходя из вышеперечисленных понятий импеданса Z и коэффициента мощности Cos(φ), характерных для переменного тока, выведем формулу закона Ома, коэффициента мощности и их производные для цепей переменного тока:

| I = U / Z | где | I - сила переменного тока, измеряемая в Амперах, (A) |

| U - напряжение переменного тока, измеряемое в Вольтах, (V) | ||

| Z - полное сопротивление (импеданс), измеряется в Омах, (Ω) |

Производные формулы:

| Сила тока, | I= | U/Z | P/(U×Cos(φ)) | √(P/Z) |

| Напряжение, | U= | I×Z | P/(I×Cos(φ)) | √(P×Z) |

| Полное сопротивление, импеданс | Z= | U/I | P/I² | U²/P |

| Мощность, | P= | I²×Z | I×U×Cos(φ) | U²/Z |

Программа «КИП и А» имеет в своем составе блок расчета закона Ома как для постоянного и переменного тока, так и для расчета импеданса и коэффициента мощности Cos(φ). Скриншоты представлены на рисунках внизу:

Работа и мощность электрического тока

Работа и мощность электрического тока. Электрический ток, проходя по цепи, производит разные действия: тепловое, механическое, химическое, магнитное. При этом электрическое поле совершает работу. В результате электрическая энергия превращается в другие виды энергии: внутреннюю, механическую, энергию магнитного поля…

Как было рассказано ранее, напряжение (U) на участке цепи равно отношению работы (F), совершаемой при перемещении электрического заряда (q) на этом участке, к заряду: U = A/q. Отсюда А = qU.

Поскольку заряд равен произведению силы тока (I) и времени (t) q = It, то А = IUt. То есть работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на этом участке, силы тока и времени, в течение которого совершается работа.

Единицей работы является джоуль (1 Дж): [А] = 1 Дж = 1В • 1А • 1с.

Для измерения работы используют три измерительных прибора: амперметр, вольтметр и часы. Однако, в реальной жизни для измерения работы электрического тока используют счётчики электрической энергии.

Если нужно найти работу тока, но при этом сила тока или напряжение неизвестны, то можно воспользоваться законом Ома, выразить неизвестные величины и рассчитать работу по формулам: А = U2t/R или А = I2Rt.

Мощность электрического токаМощность электрического тока равна отношению работы ко времени, за которое она совершена: Р = A/t или Р = IUt/t = Р = IU. То есть мощность электрического тока равна произведению напряжения и силы тока в цепи.

Единицей мощности является ватт (1Вт): [Р] = 1А • 1В = 1Вт.

Используя закон Ома, можно получить другие формулы для расчета мощности тока: Р = U2P/R = I2R.

Значение мощности электрического тока в проводнике можно определить с помощью амперметра и вольтметра. Но можно для измерения мощности использовать специальный прибор ваттметр. В нем объединены амперметр вольтметр.

—

—

Последовательное соединение проводников.

Параллельное соединение проводников.

Последовательное и параллельное соединения в электротехнике — два основных способа соединения элементов электрической цепи. При последовательном соединении все элементы связаны друг с другом так, что включающий их участок цепи не имеет ни одного узла. При параллельном соединении все входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не имеют связей с другими узлами, если это не противоречит условию.

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова. При этом общее напряжение в цепи равно сумме напряжений на концах каждого из проводников.

При параллельном соединении падение напряжения между двумя узлами, объединяющими элементы цепи, одинаково для всех элементов. При этом величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин, обратных сопротивлениям параллельно включённых проводников.

Последовательное соединение При последовательном соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та же: {\displaystyle I\mathrm {=} I_{1}=I_{2}=\cdots =I_{n}} (так как сила тока определяется количеством электронов, проходящих через поперечное сечение проводника, и если в цепи нет узлов, то все электроны в ней будут течь по одному проводнику).

(так как сила тока определяется количеством электронов, проходящих через поперечное сечение проводника, и если в цепи нет узлов, то все электроны в ней будут течь по одному проводнику).

Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или напряжение на полюсах источника питания, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи: {\displaystyle U\mathrm {=} U_{1}+U_{2}+\cdots +U_{n}} .

.

Несколько резисторов, соединённых последовательно.

{\displaystyle R=R_{1}+R_{2}+\cdots +R_{n}}

{\displaystyle L=L_{1}+L_{2}+\cdots +L_{n}}

Выключатели

{\displaystyle {\frac {1}{C}}={\frac {1}{C_{1}}}+{\frac {1}{C_{2}}}+\cdots +{\frac {1}{C_{n}}}}{\displaystyle M=M_{1}+M_{2}+\cdots +M_{n}}

Цепь замкнута, когда замкнуты все выключатели. Цепь разомкнута, когда разомкнут хотя бы один выключатель.

Параллельное соединение Сила тока в неразветвлённой части цепи равна сумме сил тока в отдельных параллельно соединённых проводниках: {\displaystyle I\mathrm {=} I_{1}+I_{2}+\cdots +I_{n}}

Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединённых проводников одно и то же: {\displaystyle U\mathrm {=} U_{1}=U_{2}=\cdots =U_{n}}

При параллельном соединении резисторов складываются величины, обратно пропорциональные сопротивлению (то есть общая проводимость {\displaystyle {\frac {1}{R}}} складывается из проводимостей каждого резистора {\displaystyle {\frac {1}{R_{i}}}})

складывается из проводимостей каждого резистора {\displaystyle {\frac {1}{R_{i}}}})

Если цепь можно разбить на вложенные подблоки, последовательно или параллельно включённые между собой, то сначала считают сопротивление каждого подблока, потом заменяют каждый подблок его эквивалентным сопротивлением, таким образом находится общее (искомое) сопротивление.

показать

Катушка индуктивности

{\displaystyle {\frac {1}{L_{\mathrm {total} }}}={\frac {1}{L_{1}}}+{\frac {1}{L_{2}}}+\cdots +{\frac {1}{L_{n}}}}

Закон Ома в комплёксной форме для резистивного, индуктивного и емкостного элементов

Зависимости между токами и напряжениями резистивных, индуктивных и емкостных элементов определяются происходящими в них физическими процессами. Математическое описание физических процессов в этих элементах зависит от выбранного способа представления синусоидальных величин.

Резистивный элемент. Если ток в резистивном элементе синусоидальный: ![]()

то по закону Ома (1.1) напряжение на резистивном элементе равно

где амплитуды тока и напряжения и их начальные фазы связаны соотношениями:

![]()

Разделив правую и левую части первого соотношения в (2.27) на /2, получим соотношение для действующих значений напряжения и тока резистивного элемента:

На рис. 2.12 показан график мгновенных значений синусоидальных тока и напряжения резистивного элемента (построен при j/u= |/, 0), из которого видно, что синусоидальный ток iR и напряжение uR совпадают по фазе.

Представим синусоидальные ток iR и напряжение uR резистивного элемента соответствующими комплексными значениями (2.22):

или

На рис. 2.13 приведена векторная диаграмма резистивного элемента и показано, что векторы комплексных значений тока /д и напряжения UR совпадают по фазе.

Индуктивный элемент. Если ток в индуктивном элементе синусоидальный: ![]()

то по закону электромагнитной индукции (2.3) напряжение на индуктивном элементе равно

где амплитуды напряжения и тока и их начальные фазы связаны соотношениями:

Разделив правую и левую части первого соотношения в (2.30) на л/2, получим соотношение для действующих значений напряжения и тока индуктивного элемента:

Величина XL = a в выражении (2.31), единица измерения которой ом, называется индуктивным сопротивлением, а обратная ей величина Bl=/(?L, единица измерения которой ом в минус первой степени (1 Ом'! = 1 См),— индуктивной проводимостью. Величины XL и BL — параметры индуктивных элементов.

На рис. 2.14 показан график мгновенных значений синусоидальных тока и напряжения индуктивного элемента (построен при у, 0), из которого видно, что синусоидальный ток iL отстает по фазе от синусоидального напряжения uL на угол

![]()

который называется смещением по фазе между напряжением и током.

Представим синусоидальные ток iL и напряжение uL индуктивного элемента соответствующими комплексными значениями:

На рис. 2.15 приведена векторная диаграмма индуктивного элемента и показано, что вектор комплексного значения тока IL отстает по фазе от вектора комплексного значения напряжения UL на угол я/2. Пользуясь соотношениями (2.31) и (2.26), получим закон Ома в комплексной форме для индуктивного элемента:

или

Величина job=jXL в выражении (2.32) называется комплексным сопротивлением индуктивного элемента, а обратная ей величина l/j(oL = -jBL — комплексной проводимостью индуктивного элемента, размерностей не имеют.

Комплексное значение напряжения на индуктивном элементе можно выразить через комплексное значение потокосцепления.

Из (2.1) следует, что Ф = LIl, и из (2.32) — математическая формулировка закона электромагнитной индукции (2.3) в комплексной форме:

Емкостный элемент. Если напряжение между выводами емкостного элемента изменяется синусоидально:

то по (2.11) ток в емкостном элементе равен

где амплитуды напряжения и тока и их начальные фазы связаны соотношениями:

Разделив правую и левую части первого соотношения в (2.34) на VJ, получим соотношение для действующих значений напряжения и тока емкостного элемента:

Величина Хс- 1/соС в выражении (2.35), единица измерения которой ом, называется емкостным сопротивлением, а обратная ей величина Вс = со С, единица измерения которой ом в минус первой степени (1 Ом'1 = 1 См),— емкостной проводимостью. Величины Хс и Вс — параметры емкостных элементов.

В противоположность индуктивному сопротивлению емкостное сопротивление уменьшается с увеличением частоты синусоидального тока и при постоянном напряжении бесконечно велико.

На рис. 2.16 показан график мгновенных значений синусоидальных напряжения и тока емкостного элемента (построен при vp„ 0), из которого видно, что синусоидальное напряжение ис отстает по фазе от синусоидального тока /с на угол ц/,--уи = я/2, т. е. смещение по фазе между напряжением и током равно

![]()

Представим синусоидальные ток /с и напряжение ис емкостного элемента соответствующими комплексными значениями:

![]()

На рис. 2.17 приведена векторная диаграмма емкостного элемента и показано, что вектор комплексного значения напряжения йс отстает по фазе от вектора комплексного значения тока /с на угол п/2.

или

Величина 1 //'со С=-jXc в выражении (2.36) называется комплексным сопротивлением емкостного элемента, а обратная ей величина уооС= jBc — комплексной проводимостью емкостного элемента размерностей не имеют.

Мгновенной мощностью называют произведение мгновенного напряжения на входе цепи на мгновенный ток.

Пусть мгновенные напряжение и ток определяются по формулам:

![]()

![]()

Тогда

(6.23)

(6.23)

Среднее значение мгновенной мощности за период

Из треугольника сопротивлений  , а

, а  .

.

Получим еще одну формулу:

.

.

Среднее арифметическое значение мощности за период называют активной мощностью и обозначают буквой P.

Эта мощность измеряется в ваттах и характеризует необратимое преобразование электрической энергии в другой вид энергии, например, в тепловую, световую и механическую энергию.

Возьмем реактивный элемент (индуктивность или емкость). Активная мощность в этом элементе ![]() , так как напряжение и ток в индуктивности или емкости различаются по фазе на 90o. В реактивных элементах отсутствуют необратимые потери электрической энергии, не происходит нагрева элементов.

, так как напряжение и ток в индуктивности или емкости различаются по фазе на 90o. В реактивных элементах отсутствуют необратимые потери электрической энергии, не происходит нагрева элементов.

Происходит обратимый процесс в виде обмена электрической энергией между источником и приемником. Для качественной оценки интенсивности обмена энергией вводится понятие реактивной мощности Q.

Преобразуем выражение (6.23):

где ![]() - мгновенная мощность в активном сопротивлении;

- мгновенная мощность в активном сопротивлении;

![]() - мгновенная мощность в реактивном элементе (в индуктивности или в емкости).

- мгновенная мощность в реактивном элементе (в индуктивности или в емкости).

Максимальное или амплитудное значение мощности p2 называется реактивной мощностью

,

,

где x - реактивное сопротивление (индуктивное или емкостное).

Реактивная мощность, измеряемая в вольтамперах реактивных, расходуется на создание магнитного поля в индуктивности или электрического поля в емкости. Энергия, накопленная в емкости или в индуктивности, периодически возвращается источнику питания.

Амплитудное значение суммарной мощности p = p1 + p2 называется полной мощностью.

Полная мощность, измеряемая в вольтамперах, равна произведению действующих значений напряжения и тока:

![]()

![]() ,

,

где z - полное сопротивление цепи.

Полная мощность характеризует предельные возможности источника энергии. В электрической цепи можно использовать часть полной мощности

![]() ,

,

где  - коэффициент мощности или "косинус "фи".

- коэффициент мощности или "косинус "фи".

Коэффициент мощности является одной из важнейших характеристик электротехнических устройств. Принимают специальные меры к увеличению коэффициента мощности.

Возьмем треугольник сопротивлений и умножим его стороны на квадрат тока в цепи. Получим подобный треугольник мощностей (рис. 6.18).

Из треугольника мощностей получим ряд формул:

Из треугольника мощностей получим ряд формул:

![]() ,

, ![]() ,

,

![]() ,

,  .

.

При анализе электрических цепей символическим методом используют выражение комплексной мощности, равное произведению комплексного напряжения на сопряженный комплекс тока.

Для цепи, имеющей индуктивный характер (R-L цепи)

,

,

где

![]() - комплекс напряжения;

- комплекс напряжения;

![]() - комплекс тока;

- комплекс тока;

![]() - сопряженный комплекс тока;

- сопряженный комплекс тока;

![]() - сдвиг по фазе между напряжением и током.

- сдвиг по фазе между напряжением и током.

![]() , ток как в R-L цепи, напряжение опережает по фазе ток.

, ток как в R-L цепи, напряжение опережает по фазе ток.

Вещественной частью полной комплексной мощности является активная мощность.

Мнимой частью комплексной мощности - реактивная мощность.

Для цепи, имеющей емкостной характер (R-С цепи), ![]() . Ток опережает по фазе напряжение.

. Ток опережает по фазе напряжение.

![]() .

.

Активная мощность всегда положительна. Реактивная мощность в цепи, имеющей индуктивный характер, - положительна, а в цепи с емкостным характером - отрицательна.

Постараемся дать простое объяснение того, что такое коэффициент мощности, и ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы:

1) что такое коэффициент мощности?

2) каковы причины низкого коэффициента мощности?

3) почему следует повышать коэффициент мощности?

Что такое коэффициент мощности?Чтобы лучше уяснить, что такое коэффициент мощности, нужно начать с нескольких основных понятий:

Активная мощность (кВт), также называемая полезной мощностью или действующей мощностью. Это мощность, которая реально приводит в действие оборудование и выполняет полезную работу.

Реактивная мощность (квар). Это мощность, необходимая устройствам, принцип действия которых основан на использовании электромагнитного поля (трансформаторов, электродвигателей, реле) для вырабатывания магнитного потока.

Полная мощность (кВА). Это векторная сумма активной и реактивной мощностей.

Рассмотрим простую аналогию, чтобы лучше уяснить эти понятия.

Допустим, вы находитесь на стадионе в жаркий день и заказываете кружку своего любимого пива. Та часть вашей порции, которая утоляет жажду, представляет активную мощность (рис. 1).

Увы, жизнь несовершенна. Вместе с этим вы получаете и пену. И давайте посмотрим правде в глаза – пена нисколько не утоляет жажду. Эта пена представляет реактивную мощность. Общее содержимое кружки является суммой активной мощности (пива), кВт, и реактивной мощности (пены), квар.

Теперь, после того как мы разобрались с основными понятиями, можно перейти к коэффициенту мощности.

Что такое коэффициент мощности?

Чтобы лучше уяснить, что такое коэффициент мощности, нужно начать с нескольких основных понятий:

Активная мощность (кВт), также называемая полезной мощностью или действующей мощностью. Это мощность, которая реально приводит в действие оборудование и выполняет полезную работу.

Реактивная мощность (квар). Это мощность, необходимая устройствам, принцип действия которых основан на использовании электромагнитного поля (трансформаторов, электродвигателей, реле) для вырабатывания магнитного потока.

Полная мощность (кВА). Это векторная сумма активной и реактивной мощностей.

Рассмотрим простую аналогию, чтобы лучше уяснить эти понятия.

Допустим, вы находитесь на стадионе в жаркий день и заказываете кружку своего любимого пива. Та часть вашей порции, которая утоляет жажду, представляет активную мощность (рис. 1).

Увы, жизнь несовершенна. Вместе с этим вы получаете и пену. И давайте посмотрим правде в глаза – пена нисколько не утоляет жажду. Эта пена представляет реактивную мощность. Общее содержимое кружки является суммой активной мощности (пива), кВт, и реактивной мощности (пены), квар.

Теперь, после того как мы разобрались с основными понятиями, можно перейти к коэффициенту мощности.

Коэффициент мощности (КМ) – это отношение активной мощности к полной мощности:

КМ = кВт/(кВт + квар)

Если вернуться к нашей аналогии с кружкой пива, коэффициент мощности представляет собой отношение количества пива (кВт) к общему содержимому кружки, то есть к количеству пива с пеной (кВА).

КМ = кВт/(кВт + квар) = пиво/(пиво + пена)

Таким образом, при данной полной мощности:

· чем больше пены (чем выше процент реактивной мощности), тем меньше отношение активной мощности (пиво) к полной мощности (пиво с пеной) и тем меньше коэффициент мощности;

· чем меньше пены (чем ниже процент реактивной мощности), тем выше отношение активной мощности (пиво) к полной мощности (пиво с пеной). Если пена (реактивная мощность) приближается к нулю, коэффициент мощности приближается к единице.

Наша аналогия с пивной кружкой немного упрощена. В реальности необходимо определять векторную сумму реактивной и активной мощностей. Поэтому следующим шагом будет рассмотрение угла между этими векторами.

Рассмотрим другую аналогию.

Человек тянет тяжёлый груз (рис. 2). Мощность, которую он прикладывает в прямом направлении, то есть в том направлении, куда он хочет доставить груз, - это активная мощность (кВт).

К сожалению, человек не может тянуть груз строго горизонтально (он получит сильные боли в спине), поэтому высота его плеч добавляет некоторое количество реактивной мощности (квар).

Полная мощность, прикладываемая человеком (кВА), – это векторная сумма реактивной и активной мощностей.

Соотношение между активной, реактивной и полной мощностями, а также определение коэффициента мощности иллюстрируются треугольником мощностей, изображённым на рис. 3.

КМ = кВт/кВА = cosθ

квар/кВА = sinθ

кВА = кВт2 + квар2 = V х I х ![]() .

.

Заметим, что в мире нашей мечты по аналогии с кружкой пива:

реактивная мощность должна быть очень мала (количество пены стремится к нулю);

активная мощность и полная мощность должны быть почти равны друг другу

(больше пива, меньше пены).

Аналогично в идеальном мире по аналогии с человеком, который тащит груз:

реактивная мощность очень мала (стремится к нулю);

активная мощность и полная мощность почти равны друг другу (человеку не нужно

тратить энергию на усилие, направленное вдоль его тела);

угол θ между векторами активной и полной мощности стремится к нулю;

cosθ стремится к единице;

коэффициент мощности стремится к единице.

Поэтому чтобы иметь эффективную систему (будь то кружка пива или человек, который тащит тяжёлый груз), мы должны иметь коэффициент мощности, как можно более близкий к 1,0.

Однако бывает, что система распределения электроэнергии имеет коэффициент мощности гораздо меньше 1,0. Далее мы увидим, к чему это приводит.

Так как коэффициент мощности является отношением активной мощности к полной мощности, легко понять, что к низкому коэффициенту мощности приводит ситуация, когда активная мощность невелика по сравнению с полной мощностью. Вспоминая нашу аналогию с пивной кружкой, можем сказать, что это бывает, когда уровень реактивной мощности (пены, плеч работника) велик.

Что приводит к большой величине реактивной мощности?

Индуктивные нагрузки, которые являются причиной возникновения реактивной мощности, включают в себя:

трансформаторы,

асинхронные электродвигатели,

асинхронные генераторы (ветряные электрогенераторы),

системы освещения на разрядных лампах высокой интенсивности.

Такие индуктивные нагрузки потребляют основную часть мощности в производственных комплексах.

Реактивная мощность (квар), необходимая реактивным нагрузкам, увеличивает количество полной мощности (кВА) в системе распределения энергии (рис. 4). Это увеличение реактивной и полной мощности приводит к увеличению угла θ между активной и полной мощностью. Напомним, что cosθ (или коэффициент мощности) приувеличении θ уменьшается.

Таким образом, причиной низкого коэффициента мощности являются индуктивные нагрузки с большой реактивной мощностью.

Почему следует повышать коэффициент мощности?Есть несколько причин для увеличения коэффициента мощности. Вот некоторые преимущества, которые можно получить при улучшении коэффициента мощности.

1.Снижение платы поставщику электроэнергиив связи со следующими факторами:

a) Уменьшение величины максимальной мощности, предъявляемой к оплате.

a) Уменьшение величины максимальной мощности, предъявляемой к оплате.

Напомним, что причиной низкого коэффициента мощности являются индуктивные нагрузки, которым нужна реактивная мощность. Увеличение реактивной мощности приводит к увеличению полной мощности, потребляемой от поставщика электроэнергии.

Таким образом, низкий коэффициент мощности предприятия вынуждает поставщика увеличивать мощность генерации и пропускную способность линии, чтобы справиться с дополнительным потреблением.

При увеличении коэффициента мощности используется меньше реактивной мощности. Это приводит к уменьшению активной мощности, то есть к снижению платы поставщику.

б) Исключение штрафа за коэффициент мощности.

Поставщики электроэнергии обычно выставляют дополнительный счёт потребителям, если их коэффициент мощности меньше 0,95 (если коэффициент мощности потребителя падает ниже 0,85, некоторые поставщики не гарантируют энергоснабжение). Таким образом, при увеличении коэффициента мощности можно избежать повышенных расходов на электроэнергию.

2.Увеличение пропускной способности системы энергоснабжения и уменьшение потерь электроэнергии

При добавлении в систему конденсаторов (являющихся источниками реактивной мощности) увеличивается коэффициент мощности и улучшается пропускная способность системы для активной мощности.

К примеру, трансформатор 1000 кВА с коэффициентом мощности 80% выдаёт мощность 800 кВт (600 квар):

1000 кВА = ![]()

Отсюда реактивная мощность – 600 квар.

При увеличении коэффициента мощности до 90% можно получить более высокую активную мощность при той же величине полной мощности:

1000 кВА = ![]()

Отсюда реактивная мощность – 436 квар.

Активная мощность системы увеличивается до 900 кВт, при этом потребляемая от поставщика реактивная мощность составляет только 436 квар.

Нескорректированный коэффициент мощности приводит к потерям мощности системы распределения электроэнергии. При увеличении коэффициента мощности эти потери уменьшаются. В связи с продолжающимся ростом стоимости энергии повышение энергоэффективности предприятия имеет очень большое значение. При уменьшении потерь в системе появляется возможность подключения к ней дополнительной нагрузки.

3. Увеличение уровня напряжения в энергосистеме, уменьшение нагрева и более эффективная работа электродвигателей

Как уже говорилось, нескорректированный коэффициент мощности приводит к потерям мощности в системе распределения электроэнергии. При этом может снижаться уровень напряжения. Чрезмерное падение напряжения может стать причиной перегрева и преждевременного выхода из строя электродвигателей и других индуктивных устройств.

Поэтому при увеличении коэффициента мощности падение напряжения на фидерных кабелях и связанные с этим проблемы минимизируются. Двигатели будут меньше нагреваться и работать более эффективно, также несколько увеличатся их мощность и пусковой момент.

Повышение коэффициента мощности в цепях переменного тока

В энергетических системах наибольшую часть нагрузки (около 80 %) составляют асинхронные двигатели, в которых при помощи вращающегося магнитного поля электрическая энергия преобразуется в механическую.

Чем больше магнитное поле при данной активной мощности Р, тем меньше cos ср и больше ток:

![]()

Низкий cos ср (коэффициент мощности) приводит к следующим нежелательным последствиям:

1. Генераторы и трансформаторы, питающие потребителя, рассчитываются на определенную номинальную мощность: SH0M = UH0м /ном- При заданном напряжении UH0M они могут быть нагружены током, не превышающим номинальное значение /ном- Отдаваемая ими активная мощность Р = ^homCOS ф составляет часть номинальной мощности. Эта часть будет тем меньше, чем меньше cos ф. Таким образом, чем ниже cos ф, тем менее полно используется мощность генераторов и трансформаторов.

2. Работа первичного двигателя, приводящего в действие генератор, в основном определяется активной мощностью генератора. Поэтому недогрузка генератора активной мощностью влечет за собой недогрузку и снижение КПД первичного двигателя и всей энергетической установки. Себестоимость электроэнергии от этого повышается.

3. Работа потребителей с низким cos ср приводит к увеличению потерь мощности в проводах линии электропередачи

![]()

где Rnр - сопротивление проводов линии электропередачи. Следовательно, чем ниже cos (р потребителя, тем дороже будет обходиться передача к нему электроэнергии.

4. Повышенный ток потребителя при его низком cos ср создает дополнительное падение напряжения в сетях, что приводит к снижению напряжения у потребителя, ухудшая качество электроэнергии.

Из изложенного следует, что повышение коэффициента мощности в электрических системах является весьма важной технико-экономической задачей. Повышение cos ср всего на 0,01 дает дополнительное полезное использование электрической энергии в масштабах страны порядка миллиарда киловатт-часов в год, что равноценно годовой выработке электроэнергии трех таких электростанций, как Красноярская ГЭС.

С целью стимулирования повышения cos ср промышленными предприятиями введен дифференцированный тариф на электроэнергию: стоимость 1 кВт ч, отпущенного предприятию, увеличивается при cos ср 0,92. Не зря на предприятиях говорят: «косинус - наш друг».

Основные пути повышения cos ср заключаются в следующем.

1. Правильный подбор номинальной мощности асинхронных двигателей для привода рабочих машин и загрузки их до номинальной мощности или близкой к ней, так как при недогрузке двигателей резко снижается их coscp. При работе на холостом ходу он снижается до 0,1-0,2.

2. Включение параллельно с асинхронными двигателями специальных конденсаторов или перевозбужденных синхронных двигателей, которые потребляют опережающий ток. В этом случае реактивная энергия, необходимая для создания магнитных полей в асинхронных двигателях, будет

поступать от конденсаторов или синхронных двигателей, а питающая сеть окажется в значительной мере разгруженной от реактивного тока.

На практике обычно нет нужды доводить cos ср до единицы, т. е. добиваться резонанса токов, так как это требует значительной емкости конденсаторов. Достаточно, если коэффициент мощности будет доведен до 0, 92-0,94.

Пусть, например, имеется потребитель (или группа потребителей), активная мощность которого равна Р при коэффициенте мощности cos ерь Рассчитаем мощность конденсаторов, необходимую для повышения коэффициента мощности до значения cos ср2.

Реактивная мощность до включения конденсаторов: ![]()

Реактивная мощность потребителя совместно с конденсаторами:

![]()

Реактивная мощность конденсаторов:

![]()

С другой стороны, реактивная мощность конденсаторов:

Из двух последних равенств находим требуемую емкость конденсаторов

Пример 2.10. Для питания электродвигателей предприятие потребляет активную мощность Р = 1 000 кВт при коэффициенте мощности cos cpi = 0,78. Как изменится коэффициент мощности, если параллельно с электродвигателем будет подключена осветительная нагрузка (коэффициент мощности равен единице) Р2 = 200 кВт?

Решение. Полная мощность без осветительной нагрузки:

![]()

Реактивная мощность

![]()

Активная мощность после подключения осветительной нагрузки

![]()

Полная мощность:

![]()

Коэффициент мощности

![]()

Пример 2.11. Какой емкости конденсаторы необходимо включить на предприятии, потребляющем активную мощность Р = 1 000 кВт при напряжении U = 380 В и коэффициенте мощности cos (pi = 0,78, чтобы довести его до величины cos ср2 = 0,96? Как при этом уменьшится потребляемый из сети ток?

Решение. При коэффициенте мощности cos (pi = 0,78; tg (pi = 0,787, при cos (p2 = 0,96; tg (p2 = 0,291.

Емкость конденсаторов

Потребляемый из сети ток подключения конденсаторов

![]()

Потребляемый ток после подключения конденсаторов ![]() т. е. ток уменьшится

т. е. ток уменьшится

![]()

Вопросы для самопроверки

1. Почему необходимо увеличить коэффициент мощности?

2. Каким образом можно повысить коэффициент мощности?

3. В чем состоит сущность физического процесса при компенсации сдвига фаз конденсаторами?

4. Как рассчитать величину емкости конденсаторов, необходимую для повышения cos φ?

Электроизмери́тельные прибо́ры — класс устройств, применяемых для измерения различных электрических величин. В группу электроизмерительных приборов входят также кроме собственно измерительных приборов и другие средства измерений — меры, преобразователи, комплексные установки.

Токоизмерительные клещи высокого напряжения(ВН)

Амперметр переменного тока

Вольтметр переменного тока

Омметр

Мультиметр (тестер)

Применение[править | править код]Средства электрических измерений широко применяются в энергетике, связи, промышленности, на транспорте, в научных исследованиях, медицине, а также в быту — для учёта потребляемой электроэнергии. Используя специальные датчики для преобразования неэлектрических величин в электрические, электроизмерительные приборы можно использовать для измерения самых разных физических величин, что ещё больше расширяет диапазон их применения.

Классификация[править | править код]Наиболее существенным признаком для классификации электроизмерительной аппаратуры является измеряемая или воспроизводимая физическая величина, в соответствии с этим приборы подразделяются на ряд видов:

амперметры — для измерения силы электрического тока;

вольтметры и потенциометры — для измерения электрического напряжения;

омметры — для измерения электрического сопротивления;

мультиметры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные приборы

частотомеры — для измерения частоты колебаний электрического тока;

магазины сопротивлений — для воспроизведения заданных сопротивлений;

ваттметры и варметры — для измерения мощности электрического тока;

электрические счётчики — для измерения потреблённой электроэнергии

и множество других видов.

Кроме этого существуют классификации по другим признакам:

по назначению — измерительные приборы, меры, измерительные преобразователи, измерительные установки и системы, вспомогательные устройства;

по способу представления результатов измерений — показывающие и регистрирующие (в виде графика на бумаге или фотоплёнке, распечатки, либо в электронном виде);

по методу измерения — приборы непосредственной оценки и приборы сравнения;

по способу применения и по конструкции — щитовые (закрепляемые на щите или панели), переносные и стационарные;

по принципу действия:

электромеханические (см. статью Системы измерительных приборов):

магнитоэлектрические;

электромагнитные;

электродинамические;

электростатические;

ферродинамические;

индукционные;

магнитодинамические;

электронные;

термоэлектрические;

электрохимические.

В зарубежных странах обозначения средств измерений устанавливаются предприятиями-изготовителями, в России (и частично в других странах СНГ) традиционно принята унифицированная система обозначений, основанная на принципах действия электроизмерительных приборов. В обозначения входит прописная русская буква, соответствующая принципу действия прибора, и число — условный номер модели. Например: С197 — киловольтметр электростатический. К обозначению могут добавляться буквы М (модернизированный), К (контактный) и другие, отмечающие конструктивные особенности или модификации приборов.

В — приборы вибрационного типа (язычковые).

Д — электродинамические приборы.

Е — измерительные преобразователи.

И — индукционные приборы.

К — многоканальные и комплексные измерительные установки и системы.

Л — логометры.

М — магнитоэлектрические приборы.

Н — самопишущие приборы.

П — вспомогательные измерительные устройства.

Р — меры, измерительные преобразователи, приборы для измерения параметров элементов электрических цепей.

С — электростатические приборы.

Т — термоэлектрические приборы.

У — измерительные установки.

Ф — электронные приборы.

Х — нормальные элементы.

Ц — приборы выпрямительного типа.

Ш — измерительные преобразователи.

Щ — щитовые приборы.

Э — электромагнитные приборы.

Магнитоэлектрическая с подвижной рамкой — вращательный момент создаётся между неподвижным постоянным магнитом и подвижной вращающейся рамкой с намотанной на ней обмоткой по которой при измерении протекает ток. Вращающий момент рамки в таком приборе описывается законом Ампера — взаимодействия магнитного поля тока в обмотке рамки с магнитным полем постоянного магнита. Шкала магнитоэлектрического прибора является равномерной. Аналогом такой системы является электродвигатель постоянного тока обычного исполнения с возбуждением от постоянных магнитов.

Магнитоэлектрическая с подвижным магнитом — вращательный момент создаётся между неподвижной обмоткой с током и подвижным постоянным магнитом. Эта система является аналогом магнитоэлектрической системы с подвижной рамкой, но имеет более низкий класс точности — 4,0 и ниже, менее распространена и применяется, в основном, для указательных приборов транспортных средств, благодаря своей стойкости к внешним механическим воздействиям — вибрациям и ударам. Аналогом этой системы является двигатель постоянного тока обращённого исполнения с возбуждением от постоянных магнитов.

Замечание: Магнитоэлектрические приборы по своему принципу действия измеряют среднюю величину тока, а направление отклонения стрелки зависит от среднего направления тока в рамке, поэтому они могут применяться только для измерения токов с постоянной составляющей и требуют соблюдения полярности подключения[2].

Магнитоэлектрические приборы непригодны для непосредственного измерения переменного тока, так как при подаче на такой прибор переменного тока стрелка будет дрожать вблизи нулевого значения с частотой переменного тока.

Электромагнитная — вращательный момент создаётся между неподвижной обмоткой с током и подвижным ферромагнитным сердечником изготовленным из магнитомягкого ферромагнитного материала.

Принцип действия приборов этого типа — взаимодействия тока и ферромагнитного тела. Особенностью таких приборов является квадратичная зависимость вращающего момента от тока в обмотке, и такие системы могут применяться для измерения как постоянных так и переменных токов. Эти приборы имеют неравномерную шкалу. Аналогом такой системы является реактивный двигатель, работающий в соответствии с законом сохранения импульса.

Электродинамическая — вращательный момент создаётся между двумя обмотками с током: подвижной и неподвижной. Вращательный момент пропорционален произведению токов в обмотках. Электродинамическое усилие основано на взаимодействии магнитных полей обмоток (закон Ампера). Аналогов такой системы в двигателях не существует, в связи с малыми вращающими моментами.

Ферродинамическая система подобна электродинамической, но для увеличения вращательного момента в конструкции предусматривается сердечник из ферромагнитного материала. Аналогом такой системы является двигатель постоянного тока нормального исполнения.

Электродинамические и ферродинамические системы применяют в вольтметрах и амперметрах, но чаще всего в — ваттметрах и варметрах.

Индукционная — вращающий момент создаётся бегущим или вращающимся магнитным полем неподвижных обмоток (для создания бегущего поля токи в обмотках должны быть сдвинуты по фазе) и токами Фуко, наводимыми во вращающемся неферромагнитном диске (обычно алюминиевом). В индукционной системе измеряемой величиной может быть скорость вращения диска и полное число его оборотов, которое подсчитывается и отображается механическим счётчиком. Тормозной демпфирующий момент в этом случае создаётся взаимодействием магнитного поля постоянного магнита и магнитного поля токов, наводимых в диске. Иногда индицирование индукционной системе производится с помощью стрелки — в таком случае тормозной момент создаётся пружиной. Вращающий момент в индукционной системе равен произведению магнитных потоков в сердечниках обмоток и также зависит от угла сдвига между их фазами их токов. Аналогом этой системы является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Такую индукционную систему измерения чаще всего применяют в счётчиках потреблённой электрической энергии.

Электростатическая — вращающий момент создаётся между подвижным и неподвижным электродами из-за взаимодействия электрических зарядов. Вращательный момент возникает согласно закону Кулона.

Логометрическая — система отличается от предыдущих принципом создания тормозного момента — здесь тормозной момент создаётся с помощью специальной обмотки. Логометрическая система подразделяется по принципу создания вращательного момента: магнитоэлектрический логометр, электромагнитный логометр, электродинамический логометр, ферродинамический логометр. Особенностью логометров является безразличное положение стрелки на шкале до момента подключения прибора, так как подвижная система не имеет пружин.

Вибрационная — система, в которой используются другой принцип измерения, не основанный на равенстве вращательного и возвращающего момента. В вибрационных приборах используется явление электромеханического резонанса. В приборе устанавливаются несколько разной длины упругих язычков с разными частотами механического резонанса из ферромагнитного материала, возбуждаемыми магнитным полем одной обмотки. При подаче переменного тока в обмотку язычки колеблются с разной амплитудой. Амплитуда колебаний язычка с наиболее близкой собственной резонансной частотой к частоте возбуждающего тока максимальна, это индицирует примерную частоту тока в обмотке. Этот принцип измерения используется в язычковых частотомерах промышленной частоты.

Тепловая — электрический ток, протекая через проводник, вызывает его нагревание и удлинение вызванное тепловым расширением материала, которое регистрируется измерительным механизмом. За счёт тепловой инерции нагреваемого элемента усредняются быстрые изменения тока. Примеры использования: автомобильные приборы, предназначенные для измерения уровня топлива в топливном баке, температуры охлаждающей жидкости в двигателе внутреннего сгорания, автомобильные манометры, показывающие давление моторного масла в системе смазки двигателя[

| Основы электроники |

|

|

PartSim: анализ переменного тока

PartSim - это веб-приложение, которое позволяет создавать и моделировать электронные схемы без установки программного обеспечения на ваш компьютер. Все, что вам нужно, это подключение к Интернету и браузер. В этой статье из серии PartSim мы продолжим исследование возможностей этой мощной системы электронного моделирования. Изменяя частоту напряжения входных генераторов, можно использовать анализ переменного тока для наблюдения за поведением электрической или электронной схемы. Таким образом, можно изучить частотные характеристики компонентов, особенно индуктивных и емкостных ...

PartSim - это веб-приложение, которое позволяет создавать и моделировать электронные схемы без установки программного обеспечения на ваш компьютер. Все, что вам нужно, это подключение к Интернету и браузер. В этой статье из серии PartSim мы продолжим исследование возможностей этой мощной системы электронного моделирования. Изменяя частоту напряжения входных генераторов, можно использовать анализ переменного тока для наблюдения за поведением электрической или электронной схемы. Таким образом, можно изучить частотные характеристики компонентов, особенно индуктивных и емкостных ...

Основные параметры выпрямительных диодов

Для выпрямления низкочастотных переменных токов, то есть для превращения переменного тока в постоянный или пульсирующий, служат выпрямительные диоды, принцип действия которых основан на односторонней электронно-дырочной проводимости p-n-перехода. Диоды данного типа применяются в умножителях, выпрямителях, детекторах и т. д. Производятся выпрямительные диоды с плоскостным либо с точечным переходом, причем площадь непосредственно перехода может составлять от десятых долей квадратного миллиметра до единиц квадратных сантиметров, в зависимости от номинального ...

Для выпрямления низкочастотных переменных токов, то есть для превращения переменного тока в постоянный или пульсирующий, служат выпрямительные диоды, принцип действия которых основан на односторонней электронно-дырочной проводимости p-n-перехода. Диоды данного типа применяются в умножителях, выпрямителях, детекторах и т. д. Производятся выпрямительные диоды с плоскостным либо с точечным переходом, причем площадь непосредственно перехода может составлять от десятых долей квадратного миллиметра до единиц квадратных сантиметров, в зависимости от номинального ...

|

|

Проектирование электронных схем с помощью онлайн-симулятора PartSim

PartSim - это веб-приложение (онлайн-стимулятор), которое позволяет создавать и моделировать электронные схемы в режиме онлайн без необходимости установки другого программного обеспечения на ваш компьютер. Все, что вам нужно, это интернет-соединение и, конечно же, интернет-браузер. Любители электроники могут успешно использовать PartSim. Вам не нужно загружать какие-либо программы, совместимые с вашей операционной системой. С его помощью вы можете сохранять свои проекты в Интернете, чтобы открывать их с любого компьютера ...

PartSim - это веб-приложение (онлайн-стимулятор), которое позволяет создавать и моделировать электронные схемы в режиме онлайн без необходимости установки другого программного обеспечения на ваш компьютер. Все, что вам нужно, это интернет-соединение и, конечно же, интернет-браузер. Любители электроники могут успешно использовать PartSim. Вам не нужно загружать какие-либо программы, совместимые с вашей операционной системой. С его помощью вы можете сохранять свои проекты в Интернете, чтобы открывать их с любого компьютера ...

Трехфазный мостовой выпрямитель - принцип работы и схемы

Е сли для маломощных схем постоянного тока применяют однотактные или мостовые однофазные выпрямители, то для питания более мощных нагрузок необходимы порой выпрямители трехфазные. Трехфазные выпрямители позволяют получать большие величины постоянных токов с малыми уровнями пульсаций выходного напряжения, что сказывается на снижении требований к характеристикам сглаживающего выходного фильтра. Давайте теперь рассмотрим временные диаграммы токов и напряжений, имеющих место во вторичных обмотках трансформатора ...

сли для маломощных схем постоянного тока применяют однотактные или мостовые однофазные выпрямители, то для питания более мощных нагрузок необходимы порой выпрямители трехфазные. Трехфазные выпрямители позволяют получать большие величины постоянных токов с малыми уровнями пульсаций выходного напряжения, что сказывается на снижении требований к характеристикам сглаживающего выходного фильтра. Давайте теперь рассмотрим временные диаграммы токов и напряжений, имеющих место во вторичных обмотках трансформатора ...

Электронные приборы и устройства, зарождение и развитие электроники

Электронные приборы и устройства занимают центр, место в электронике. Они являются прямыми или косвенными объектами исследований в физической электронике и служат основными элементами при инженерных разработках в технической электронике. Физические явления, связанные с движением электронов, но не реализованные в электронных приборах (например, космические лучи, распространение радиоволн и др.), относятся не к физической электронике, а к соответствующим разделам физики (в частности, радиофизики). Аналогично аппаратуру, даже содержащую отдельные электронные узлы ...

Электронные приборы и устройства занимают центр, место в электронике. Они являются прямыми или косвенными объектами исследований в физической электронике и служат основными элементами при инженерных разработках в технической электронике. Физические явления, связанные с движением электронов, но не реализованные в электронных приборах (например, космические лучи, распространение радиоволн и др.), относятся не к физической электронике, а к соответствующим разделам физики (в частности, радиофизики). Аналогично аппаратуру, даже содержащую отдельные электронные узлы ...

арцевые резонаторы: назначение, применение, принцип работы, особенности использования

Современная цифровая электроника, изобилующая микропроцессорами и микроконтроллерами, просто немыслима без тактовых колебаний. А где получение тактовых колебаний — там функционирование генератора и колебательной системы, и где колебательная система — там обязательно проявляют себя и явление резонанса и такой важный параметр как добротность. Здесь то и знакомимся мы с кварцевыми резонаторами. Кварцевый резонатор в электронной схеме выступает альтернативой любому колебательному контуру. По принципу работы кварцевый резонатор является автогенератором ...

Современная цифровая электроника, изобилующая микропроцессорами и микроконтроллерами, просто немыслима без тактовых колебаний. А где получение тактовых колебаний — там функционирование генератора и колебательной системы, и где колебательная система — там обязательно проявляют себя и явление резонанса и такой важный параметр как добротность. Здесь то и знакомимся мы с кварцевыми резонаторами. Кварцевый резонатор в электронной схеме выступает альтернативой любому колебательному контуру. По принципу работы кварцевый резонатор является автогенератором ...

о такое электронно-дырочный переход p-n-переход К полупроводникам относятся вещества с удельным сопротивлением от 10-5 до 102 ом х м. По своим электрическим свойствам они занимают промежуточное положение между металлами и изоляторами. Сопротивление полупроводника подвержено влиянию многих факторов: оно сильно зависит от температуры (с ростом температуры сопротивление уменьшается), зависит от освещения (под действием света сопротивление уменьшается) и т. д. В зависимости от рода примеси в полупроводнике преобладает одна из проводимостей - электронная (n-типа) или дырочная (р-типа). Основной частью любого полупроводникового прибора ...

К полупроводникам относятся вещества с удельным сопротивлением от 10-5 до 102 ом х м. По своим электрическим свойствам они занимают промежуточное положение между металлами и изоляторами. Сопротивление полупроводника подвержено влиянию многих факторов: оно сильно зависит от температуры (с ростом температуры сопротивление уменьшается), зависит от освещения (под действием света сопротивление уменьшается) и т. д. В зависимости от рода примеси в полупроводнике преобладает одна из проводимостей - электронная (n-типа) или дырочная (р-типа). Основной частью любого полупроводникового прибора ...

точники электронов, виды электронной эмиссии, причины ионизации

Для того чтобы понять и объяснить принципы действия электронных приборов, необходимо ответить на следующий вопрос: каким образом электроны освобождаются? На него мы ответим в настоящем статье. В соответствии с современной теорией атом состоит из ядра, имеющего положительный заряд и сосредоточивающего в себе почти всю массу атома, и расположенных вокруг ядра отрицательно заряженных электронов. Атом как целое электрически нейтрален, поэтому заряд ядра должен равняться заряду окружающих его электронов. Поскольку все химические вещества состоят из молекул, а молекулы из атомов ...

Для того чтобы понять и объяснить принципы действия электронных приборов, необходимо ответить на следующий вопрос: каким образом электроны освобождаются? На него мы ответим в настоящем статье. В соответствии с современной теорией атом состоит из ядра, имеющего положительный заряд и сосредоточивающего в себе почти всю массу атома, и расположенных вокруг ядра отрицательно заряженных электронов. Атом как целое электрически нейтрален, поэтому заряд ядра должен равняться заряду окружающих его электронов. Поскольку все химические вещества состоят из молекул, а молекулы из атомов ...

стройство и принцип работы светодиода

В лампах накаливания свет получается от раскаленной до бела вольфрамовой нити, по сути — от тепла. Словно раскаленные угли в печи, подогреваемой тепловым действием электрического тока, когда электроны быстро-быстро колеблются и сталкиваются с узлами кристаллической решетки проводящего металла, при этом излучают видимый свет, на который приходится, однако, всего менее 15 % всей затрачиваемой электрической энергии, питающей лампу. Светодиоды, в отличие от ламп накаливания, излучают свет вовсе не за счет тепла, а благодаря особенности своей конструкции ...

В лампах накаливания свет получается от раскаленной до бела вольфрамовой нити, по сути — от тепла. Словно раскаленные угли в печи, подогреваемой тепловым действием электрического тока, когда электроны быстро-быстро колеблются и сталкиваются с узлами кристаллической решетки проводящего металла, при этом излучают видимый свет, на который приходится, однако, всего менее 15 % всей затрачиваемой электрической энергии, питающей лампу. Светодиоды, в отличие от ламп накаливания, излучают свет вовсе не за счет тепла, а благодаря особенности своей конструкции ...

рименение датчиков Холла

В 1879 году, работая над своей докторской диссертацией в университете Джонса Хопкинса, американский физик Эдвин Герберт Холл проводил эксперимент с золотой пластинкой. Он пропускал по пластинке ток, разместив саму пластинку на стекле, причем дополнительно пластинка была подвергнута действию магнитного поля, направленного перпендикулярно ее плоскости, и, соответственно, перпендикулярно току. Справедливости ради следует отметить, что Холл занимался в тот момент решением вопроса о том, зависит ли сопротивление катушки, по которой течет ток, от наличия рядом с ней ...

1879 году, работая над своей докторской диссертацией в университете Джонса Хопкинса, американский физик Эдвин Герберт Холл проводил эксперимент с золотой пластинкой. Он пропускал по пластинке ток, разместив саму пластинку на стекле, причем дополнительно пластинка была подвергнута действию магнитного поля, направленного перпендикулярно ее плоскости, и, соответственно, перпендикулярно току. Справедливости ради следует отметить, что Холл занимался в тот момент решением вопроса о том, зависит ли сопротивление катушки, по которой течет ток, от наличия рядом с ней ...

Стремительное развитие и расширение областей применения электронных устройств обусловлено совершенствованием элементной базы, основу которой составляют полупроводниковые приборы. Поэтому, для понимания процессов функционирования электронных устройств необходимо знание устройства и принципа действия основных типов полупроводниковых приборов.

Полупроводниковые материалы по своему удельному сопротивлению занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками.

Основными материалами для производства полупроводниковых приборов являются кремний (Si), карбид кремния (SiС), соединения галлия и индия.

Электропроводность полупроводников зависит от наличия примесей и внешних энергетических воздействий (температуры, излучения, давления и т.д.). Протекание тока обуславливают два типа носителей заряда – электроны и дырки. В зависимости от химического состава различают чистые и примесные полупроводники.

Для изготовления электронных приборов используют твердые полупроводники, имеющие кристаллическое строение.

Полупроводниковыми приборами называются приборы, действие которых основано на использовании свойств полупроводниковых материалов.

Классификация полупроводниковых приборов

На основе беспереходных полупроводников изготавливаются полупроводниковые резисторы:

Линейный резистор - удельное сопротивление мало зависит от напряжения и тока. Является «элементом» интегральных микросхемах.

Варистор - сопротивление зависит от приложенного напряжения.

Терморезистор - сопротивление зависит от температуры. Различают два типа: термистор (с увеличением температуры сопротивление падает) и позисторы (с увеличением температуры сопротивление возрастает).

Фоторезистор - сопротивление зависит от освещенности (излучения). Тензорезистор - сопротивление зависит от механических деформаций.

Принцип работы большинства полупроводниковых приборов основывается на свойствах электронно-дырочного перехода p-n – перехода.

Полупроводниковые диоды

Это полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом и двумя выводами, работа которого основана на свойствах p-n - перехода.

Основным свойством p-n – перехода является односторонняя проводимость – ток протекает только в одну сторону. Условно-графическое обозначение (УГО) диода имеет форму стрелки, которая и указывает направление протекания тока через прибор.

Конструктивно диод состоит из p-n-перехода, заключенного в корпус (за исключением микромодульных бескорпусных) и двух выводов: от p-области – анод, от n-области – катод.

Т.е. диод – это полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении – от анода к катоду.

Зависимость тока через прибор от приложенного напряжения называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ) прибора I=f(U). Односторонняя проводимость диода видна из его ВАХ (рис. 1).

В зависимости от назначения полупроводниковые диоды подразделяют на выпрямительные, универсальные, импульсные, стабилитроны и стабисторы, туннельные и обращенные диоды, светодиоды и фотодиоды.

Односторонняя проводимость определяет выпрямительные свойства диода. При прямом включении («+» на анод и «-» на катод) диод открыт и через него протекает достаточно большой прямой ток. В обратном включении («-» на анод и «+» на катод) диод заперт, но протекает малый обратный ток.

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока низкой частоты (обычно менее 50 кГц) в постоянны, т.е. для выпрямления. Их основными параметрами являются максимально допустимый прямой ток Iпр mах и максимально допустимое обратное напряжение Uo6p max. Данные параметры называют предельными – их превышение может частично или полностью вывести прибор из строя.

С целью увеличения этих параметров изготавливают диодные столбы, сборки, матрицы, представляющие собой последовательно-параллальное, мостовое или другие соединения p-n-переходов.

Универсальные диоды служат для выпрямления токов в широком диапазоне частот (до нескольких сотен мегагерц). Параметры этих диодов те же, что и у выпрямительных, только вводятся еще дополнительные: максимальная рабочая частота (мГц) и емкость диода (пФ).

Импульсные диоды предназначены для преобразования импульсного сигнала, применяются в быстродействующих импульсных схемах. Требования, предъявляемые к этим диодам, связаны с обеспечением быстрой реакции прибора на импульсный характер подводимого напряжения - малым временем перехода диода из закрытого состояния в открытое и обратно.

Стабилитроны - это полупроводниковые диоды, падение напряжения на которых мало зависит от протекающего тока. Служат для стабилизации напряжения.

Варикапы - принцип действия основан на свойстве p-n-перехода изменять значение барьерной емкости при изменении на нем величины обратного напряжения. Применяются в качестве конденсаторов переменной емкости, управляемых напряжением. В схемах варикапы включаются в обратном направлении.

Светодиоды - это полупроводниковые диоды, принцип действия которых основан на излучении p-n-переходом света при прохождении через него прямого тока.

Фотодиоды – обратный ток зависит от освещенности p-n-перехода.

Диоды Шоттки – основаны на переходе металл-полупроводник, за счет чего обладают значительно более высоким быстродействием, нежели обычные диоды.

Рисунок 2 – Условно-графическое обозначение диоды

Транзисторы

Транзистор - это полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, генерирования и преобразования электрических сигналов, а также коммутации электрических цепей.

Отличительной особенностью транзистора является способность усиливать напряжение и ток - действующие на входе транзистора напряжения и токи приводят к появлению на его выходе напряжений и токов значительно большей величины.

С распространением цифровой электроники и импульсных схем основным свойством транзистора является его способность находиться в открытом и закрытом состояниях под действием управляющего сигнала.

Свое название транзистор получил от сокращения двух английских слов tran(sfer) (re)sistor - управляемый резистор. Это название неслучайно, так как под действием приложенного к транзистору входного напряжения сопротивление между его выходными зажимами может регулироваться в очень широких пределах.

Транзистор позволяет регулировать ток в цепи от нуля до максимального значения.

Классификация транзисторов:

- по принципу действия: полевые (униполярные), биполярные, комбинированные.

- по значению рассеиваемой мощности: малой, средней и большой.

- по значению предельной частоты: низко-, средне-, высоко- и сверхвысокочастотные.

- по значению рабочего напряжения: низко- и высоковольтные.

- по функциональному назначению: универсальные, усилительные, ключевые и др.

- по конструктивному исполнению: бескорпусные и в корпусном исполнении, с жесткими и гибкими выводами.

В зависимости от выполняемых функций транзисторы могут работать в трех режимах:

1) Активный режим - используется для усиления электрических сигналов в аналоговых устройствах. Сопротивление транзистора изменяется от нуля до максимального значения - говорят транзистор «приоткрывается» или «подзакрывается».

2) Режим насыщения - сопротивление транзистора стремится к нулю. При этом транзистор эквивалентен замкнутому контакту реле.

3) Режим отсечки - транзистор закрыт и обладает высоким сопротивлением, т.е. он эквивалентен разомкнутому контакту реле.

Режимы насыщения и отсечки используются в цифровых, импульсных и коммутационных схемах.

Биполярный транзистор - это полупроводниковый прибор с двумя p-n-переходами и тремя выводами, обеспечивающей усиление мощности электрических сигналов.

В биполярных транзисторах ток обусловлен движением носителей заряда двух типов: электронов и дырок, что и определяет их название.

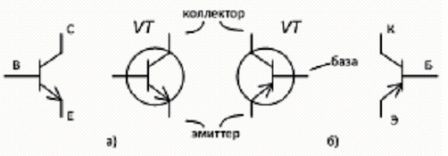

На схемах транзисторы допускается изображать, как в окружности, так и без неё (рис. 3). Стрелка указывает направление протекания тока в транзисторе.

Рисунок 3 - Условно - графическое обозначения транзисторов n-p-n (а) и p-n-p (б)

Основой транзистора является пластина полупроводника, в которой сформированы три участка с чередующимся типом проводимости - электронным и дырочным. В зависимости от чередования слоев различают два вида структуры транзисторов: n-p-n (рис. 3, а) и p-n-p (рис. 3, б).

Эмиттер (Э) - слой, являющийся источником носителей заряда (электронов или дырок) и создающий ток прибора;

Коллектор (К) – слой, принимающий носители заряда, поступающие от эмиттера;

База (Б) - средний слой, управляющий током транзистора.

При включении транзистора в электрическую цепь один из его электродов является входным (включается источник входного переменного сигнала), другой - выходным (включается нагрузка), третий электрод - общий относительно входа и выхода. В большинстве случаев используется схема с общим эмиттером (рис 4). На базу подается напряжение не более 1 В, на коллектор более 1 В, например +5 В, +12 В, +24 В и т.п.

Рисунок 4 – Схемы включения биполярного транзистора с общим эмиттером

Ток коллектора возникает только при протекании тока базы Iб (определяется Uбэ). Чем больше Iб, тем больше Iк. Iб измеряется в единицах мА, а ток коллектора - в десятках и сотнях мА, т.е. IбIк. Поэтому при подаче на базу переменного сигнала малой амплитуды, малый Iб будет изменяться, и пропорционально ему будет изменяться большой Iк. При включении в цепь коллектора сопротивления нагрузки, на нем будет выделяться сигнал, повторяющий по форме входной, но большей амплитуды, т.е. усиленный сигнал.

К числу предельно допустимых параметров транзисторов в первую очередь относятся: максимально допустимая мощность, рассеиваемая на коллекторе Рк.mах, напряжение между коллектором и эмиттером Uкэ.mах, ток коллектора Iк.mах.

Для повышения предельных параметров выпускаются транзисторные сборки, которые могут насчитывать до нескольких сотен параллельно соединенных транзисторов, заключенных в один корпус.

Биполярные транзисторы ныне используются все реже и реже, особенно в импульсной силовой технике. Их место занимают полевые транзисторы MOSFET и комбинированные транзисторы IGBT, имеющие в этой области электроники несомненные преимущества.

В полевых транзисторах ток определяется движением носителей только одного знака (электронами или дырками). В отличии от биполярных, ток транзистора управляется электрическим полем, которое изменяет сечение проводящего канала.

Так как нет протекания тока во входной цепи, то и потребляемая мощность из этой цепи практически равна нулю, что несомненно является достоинством полевого транзистора.

Конструктивно транзистор состоит из проводящего канала n- или p-типа, на концах которого находятся области: исток, испускающий носители заряда и сток, принимающий носители. Электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала, называют затвором.

Полевой транзистор - это полупроводниковый прибор, регулирующий ток в цепи за счет изменения сечения проводящего канала.

Различают полевые транзисторы с затвором в виде p-n перехода и с изолированным затвором.

У полевых транзисторов с изолированным затвором между полупроводниковым каналом и металлическим затвором расположен изолирующий слой из диэлектрика - МДП-транзисторы (металл - диэлектрик - полупроводник), частный случай - окисел кремния - МОП-транзисторы.

МДП-транзистор со встроенным каналом имеет начальную проводимость, которая при отсутствии входного сигнала (Uзи = 0) составляет примерно половине от максимальной. В МДП-транзисторы с индуцированным каналом при напряжении Uзи=0 выходной ток отсутствует, Iс =0, так как проводящего канала изначально нет.

МДП-транзисторы с индуцированным каналом называют также MOSFET транзисторы. Используются в основном в качестве ключевых элементов, например в импульсных источниках питания.

Ключевые элементы на МДП-транзисторах имеют ряд преимуществ: цепь сигнала гальванически не связана с источником управляющего воздействия, цепь управления не потребляет тока, обладают двухсторонней проводимостью. Полевые транзисторы, в отличие от биполярных, не боятся перегрева.

Тиристоры

Тиристор - это полупроводниковый прибор, работающие в двух устойчивых состояниях – низкой проводимости (тиристор закрыт) и высокой проводимости (тиристор открыт). Конструктивно тиристор имеет три или более p-n – переходов и три вывода.

Кроме анода и катода, в конструкции тиристора предусмотрен третий вывод (электрод), который называется управляющим.

Тиристор предназначен для бесконтактной коммутации (включения и выключения) электрических цепей. Характеризуются высоким быстродействием и способностью коммутировать токи весьма значительной величины (до 1000 А). Постепенно вытесняются коммутационными транзисторами.

Рисунок 5 - Условно - графическое обозначение тиристоров

Динисторы (двухэлектродные) - как и обычные выпрямительные диоды имеют анод и катод. С увеличением прямого напряжения при определенном значении Ua = Uвкл динистор открывается.

Тиристоры (тринисторы - трехэлектродные) - имеют дополнительный управляющий электрод; Uвкл изменяется током управления, протекающим через управляющий электрод.

Для перевода тиристора в закрытое состояние необходимо подать напряжение обратное (- на анод, + на катод) или уменьшить прямой ток ниже значения, называемого током удержания Iудер.

Запираемый тиристор – может быть переведен в закрытое состояние подачей управляющего импульса обратной полярности.

Тиристоры: принцип действия, конструкции, типы и способы включения

Симисторы (симметричные тиристоры) - проводят ток в обоих направлениях.

Тиристоры применяются в качестве бесконтактных переключателей и управляемых выпрямителей в устройствах автоматики и преобразователях электрического тока. В цепях переменного и импульсных токов можно изменять время открытого состояния тиристора, а значит и время протекания тока через нагрузку. Это позволяет регулировать мощность, выделяемую в нагрузке.

Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) — электровакуумный прибор, в котором поток электронов, излучаемый фотокатодом под действием оптического излучения (фототок), усиливается в умножительной системе в результате вторичной электронной эмиссии; ток в цепи анода (коллектора вторичных электронов) значительно превышает первоначальный фототок (обычно в 105 раз и выше). Впервые был предложен и разработан советским изобретателем Л. А. Кубецким в 1930—1934 гг.

Фотоэлектронный умножитель состоит из входной (катодной) камеры (образуется поверхностями фотокатода, фокусирующих электродов, первого динода), умножительной динодной системы, анода и дополнительных электродов. Все элементы размещаются в вакуумном корпусе (баллоне).

Наиболее распространены ФЭУ, в которых усиление потока электронов осуществляется при помощи нескольких специальных электродов изогнутой формы — «динодов», обладающих коэффициентом вторичной эмиссии больше 1. Для фокусировки и ускорения электронов на анод и диноды подаётся высокое напряжение (600—3000 В). Иногда также применяется магнитная фокусировка, либо фокусировка в скрещенных электрическом и магнитном полях.

Существуют фотоэлектронные умножители с полупроводниковыми умножающими элементами (гибридные), принцип действия которых основан на явлении ионизации атомов полупроводника при его бомбардировке электронами.

В зависимости от конструкции динодной системы ФЭУ разделяются на:

системы на дискретных динодах с электростатической фокусировкой электронных пучков (наиболее часто используемые диноды коробчатые, ковшеобразной и тороидальной формы),

системы на дискретных динодах сквозного типа (динодами являются сетки, жалюзи, плёнки),

системы на распределённых динодах (пластинчатые, щелевые и трубчатые).

Световая анодная чувствительность (отношение анодного фототока к вызывающему его световому потоку при номинальных потенциалах электродов), составляет 1—104 А/лм

Спектральная чувствительность (равная спектральной чувствительности фотокатода, умноженной на коэффициент усиления умножительной системы, лежащий обычно в пределах 10³—108) (до 1011)[1];

Темновой ток (ток в анодной цепи в отсутствие светового потока), как правило, не превышает 10−9—10−10 А.

Спектрометрия — сцинтилляционные счётчики;

Ядерная физика — в установках для изучения кратковременных процессов (временные ФЭУ);

Оптика, телевидение, лазерная техника.

Хемилюминесценция.

Физика элементарных частиц - для регистрации нейтрино (Проекты "Полтергейст", AMANDA).

Жигарев А. А., Шамаева Г. Т. Электронно-лучевые и фотоэлектронные приборы: Учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1982. — 463 с., ил.

Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — 982 с. — 100 000 экз.

Техника и практика спектроскопии / А. Н. Зайдель,. Г. В. Островская, Ю. И. Островский. М.: Наука; ГИФМЛ, 1972. 375 с.

Фоторези́стор — полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом. Не имеет p-n перехода, поэтому обладает одинаковой проводимостью независимо от направления протекания тока.

Явление изменения электрического сопротивления полупроводника, обусловленное непосредственным действием излучения, называют фоторезистивным эффектом, или внутренним фотоэлектрическим эффектом[1].

| Условное обозначение фоторезистора на электрических принципиальных схемах |

| Внешний вид фоторезистора |

|

Для изготовления фоторезисторов используют полупроводниковые материалы с шириной запрещенной зоны, оптимальной для решаемой задачи. Так, для регистрации видимого света используются фоторезисторы из селенида и сульфида кадмия, Se. Для регистрации инфракрасного излучения используются Ge (чистый или легированный примесями Au, Cu или Zn), Si, PbS, PbSe, PbTe, InSb, InAs, HgCdTe, часто охлаждаемые до низких температур. Полупроводник наносят в виде тонкого слоя на стеклянную или кварцевую подложку или вырезают в виде тонкой пластинки из монокристалла. Слой или пластинку полупроводника снабжают двумя электродами и помещают в защитный корпус.

Параметры[править | править код]

Пример зависимости сопротивления фоторезистора от освещённости

Важнейшие параметры фоторезисторов:

интегральная чувствительность — отношение изменения напряжения на единицу мощности падающего излучения (при номинальном значении напряжения питания);

порог чувствительности — величина минимального сигнала, регистрируемого фоторезистором, отнесённая к единице полосы рабочих частот.

Фоторезисторы используют для регистрации слабых потоков света, при сортировке и счёте готовой продукции, для контроля качества и готовности самых различных деталей; в полиграфической промышленности для обнаружения обрывов бумажной ленты, контроля количества листов бумаги, подаваемых в печатную машину; в медицине, сельском хозяйстве и других областях.

Литература[править | править код]Киреев П. С. Физика полупроводников. — М.: Высшая школа, 1975. — 584 с. — 30 000 экз.