Эмоции в структуре личности

педагога

Общеизвестно положение, что процесс обучения и воспитания протекает успешнее , если педагог делает его эмоциональным.

Еще Я. А. Коменский, великий чешский педагог, писал во второй половине XVII века в своей «Пампедии»: «Проблема XVI. Достичь, чтобы люди учились всему с удовольствием.

Дай человеку понять,

- что он по своей природе хочет того, стремление к чему ты ему внушаешь, — и ему сразу будет радостно хотеть этого;

2) что он от природы может иметь то, чего желает, — и он сразу обрадуется этой своей способности;

3) что он знает то, что считает себя не знающим, — и он сразу обрадуется своему незнанию» .

Важное значение эмоций для развития и воспитания человека подчеркивал в своих трудах К. Д. Ушинский:

«…Воспитание, не придавая абсолютного значения чувствам ребенка, тем не менее в направлении их должно видеть свою главную задачу» .

Кэррол Э. Изард

ЧТО ТАКОЕ БАЗОВАЯ ЭМОЦИЯ?

Нет такой классификации эмоций, которую приняли бы все исследователи поведения. Одни ученые признают существование базовых эмоций, другие оспаривают, предпочитая видеть в эмоциях лишь функцию перцептивно-когнитивных процессов . Эти психологи в большинстве своем считают, что человек конструирует эмоции из своего жизненного опыта, что эмоции являются продуктом культуры, социализации и обучения. По их мнению, человек конструирует эмоции в необходимом количестве в зависимости от нужд ситуации и собственных способностей.

.

Вот несколько критериев, на основе которых можно определить, является ли та или иная эмоция базовой:

1. Базовые эмоции имеют отчетливые и специфические нервные субстраты.

2. Базовая эмоция проявляет себя при помощи выразительной и специфической конфигурации мышечных движений лица (мимики).

3. Базовая эмоция влечет за собой отчетливое и специфическое переживание, которое осознается человеком.

4. Базовые эмоции возникли в результате эволюционно-биологических процессов.

5. Базовая эмоция оказывает организующее и мотивирующее влияние на человека, служит его адаптации.

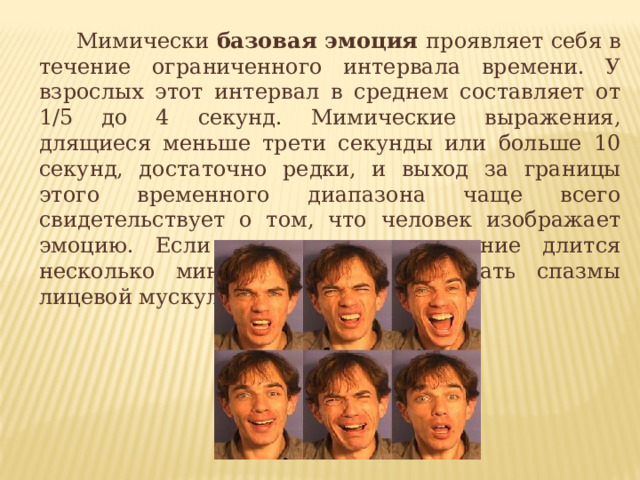

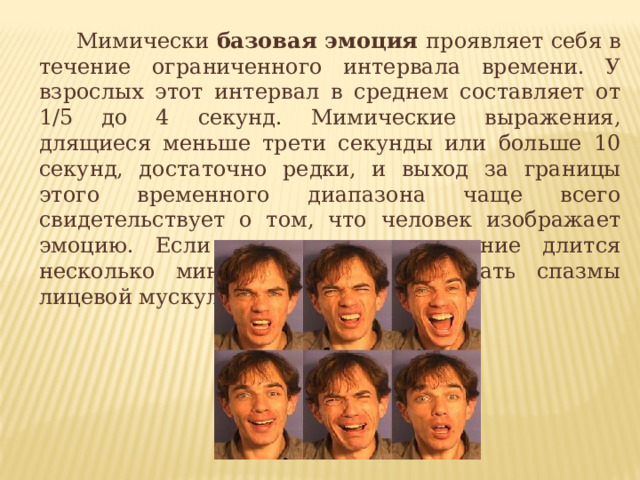

Мимически базовая эмоция проявляет себя в течение ограниченного интервала времени. У взрослых этот интервал в среднем составляет от 1/5 до 4 секунд. Мимические выражения, длящиеся меньше трети секунды или больше 10 секунд, достаточно редки, и выход за границы этого временного диапазона чаще всего свидетельствует о том, что человек изображает эмоцию. Если мимическое выражение длится несколько минут, оно может вызвать спазмы лицевой мускулатуры.

Любая мимическая реакция имеет

- латентный период (интервал времени от момента стимуляции до начала видимых проявлений реакции),

- период развертывания (от конца латентного периода до достижения максимального уровня проявления),

- период кульминации (во время которого эмоциональное проявление поддерживается на максимальном уровне)

- период спада (от кульминации до полного угасания).

Причины возникновения базовой эмоции , как правило, универсальны. Угроза реальной опасности вызывает страх у представителей самых разных культур. Однако что для японца хорошо - например, он будет гордиться сырой рыбой на обеденном столе, то для европейца, не знакомого с японскими обычаями и кухней, послужит источником совсем других эмоций.

Эмоциональные проявления имеют и некоторые другие характеристики, которые, однако, не имеют определяющего значения для отнесения эмоции в разряд базовых. К разряду таких характеристик относится интенсивность. Основываясь на интенсивности эмоционального проявления, можно судить об интенсивности переживания. Другой характеристикой эмоциональных проявлений является их контро-лируемость.

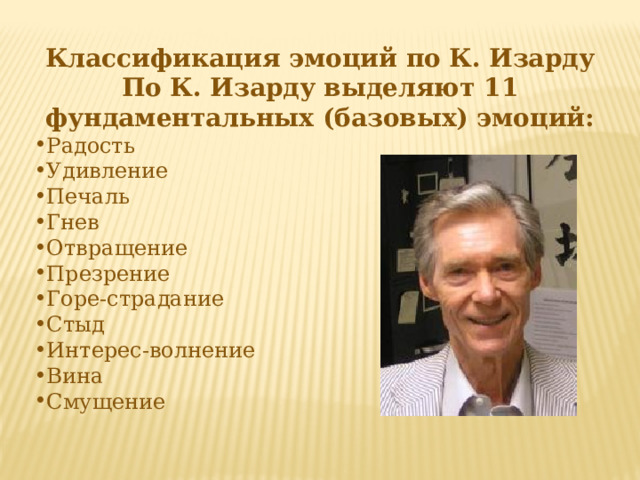

Классификация эмоций по К. Изарду

По К. Изарду выделяют 11 фундаментальных (базовых) эмоций:

- Радость

- Удивление

- Печаль

- Гнев

- Отвращение

- Презрение

- Горе-страдание

- Стыд

- Интерес-волнение

- Вина

- Смущение

К.Д.Ушинский указывает на важность использования эмоциональных переживаний и в следующем своем высказывании: «Глубокие и обширные философские и психологические истины доступны только воспитателю, но не воспитаннику, и потому воспитатель должен руководствоваться ими, но не в убеждении воспитанника в их логической силе искать для того средств. Одним из действительнейших средств к тому являются наслаждения и страдания, которые воспитатель может по воле возбуждать в душе воспитанника и там, где они не возбуждаются сами собою как последствия поступка»

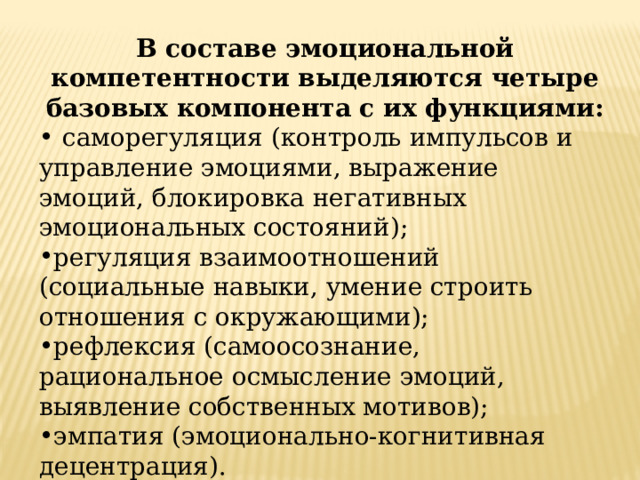

В составе эмоциональной компетентности выделяются четыре базовых компонента с их функциями:

- саморегуляция (контроль импульсов и управление эмоциями, выражение эмоций, блокировка негативных эмоциональных состояний);

- регуляция взаимоотношений (социальные навыки, умение строить отношения с окружающими);

- рефлексия (самоосознание, рациональное осмысление эмоций, выявление собственных мотивов);

- эмпатия (эмоционально-когнитивная децентрация).

Четыре функциональных блока эмоциональной компетентности:

- поведенческий блок (саморегуляция + регуляция отношений с другими);

- когнитивный блок (рефлексия + эмпатия); интраперсональный блок (саморегуляция + рефлексия);

- интерперсональный блок (регуляция отношений с другими + эмпатия).

Таким образом, конструкт эмоциональной компетентности состоит из четырех базовых компонентов:

- саморегуляции;

- регуляции взаимоотношений;

- рефлексии ;

- эмпатии.

которые образуют четыре функциональных блока

- поведенческий;

- когнитивный;

- интраперсональный ;

- интерперсональный.

Рефлексия.

В общем виде к рефлексии относятся способности человека определять, какую именно эмоцию он испытывает в данный момент, по физическому состоянию и внутреннему диалогу; соотносить эту эмоцию с ее названием; определять, из каких базовых эмоций состоит испытываемая сложная, осознавать изменение интенсивности эмоции и переходы от одной эмоции к другой.

Саморегуляция.

В целом под саморегуляцией понимается умение определять источник и причину возникновения эмоции, ее назначение и возможные последствия развития, степень ее полезности в конкретной ситуации; в соответствии с этим при необходимости найти способ регуляции эмоции (изменения степени ее интенсивности или замены на другую эмоцию), управляя дыханием, состоянием тела, используя вербальные и невербальные способы управления эмоциями и управление внутренним диалогом. К этому же умению относится способность вызывать у себя эмоцию, необходимую в конкретной ситуации.

Регуляция взаимоотношений

предполагает умение определять возможную причину возникновения эмоции у другого человека и прогнозировать последствия ее развития; изменять эмоциональное состояние другого человека (интенсивности эмоции, перехода на другую эмоцию) с помощью вербальных и невербальных средств; способность вызывать нужную эмоцию в людях.

Эмпатия

является базисной составляющей эмоциональной компетентности. Традиционно данный феномен понимается как постижение эмоционального состояния, сопереживание, в чувствование в эмоциональную жизнь другого человека; это эмоциональный отклик человека на переживания других людей, проявляющийся как в сопереживании, так и в сочувствии. При сопереживании эмоциональный отклик идентичен тому, что и как переживает конкретный человек; при сочувствии эмоциональный отклик выражается в участливом отношении к переживающему. Эмпатия включает в себя понимание другого человека, опирающееся на анализ его личности, эмоциональное сопереживание, отклик на чувства другого человека и выражение своих чувств, стремление содействовать, помогать другому человеку. Термином эмпатия определяется не только данное состояние, но и личностная черта - способность к такого рода пониманию и сопереживанию

В современной психологии различают несколько видов эмпатии:

1. эмоциональную , основанную на механизмах проекции и подражания реакциям другого человека;

2 .когнитивную , базирующуюся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия и т.п.),

3. предикативную , проявляющуюся как способность человека предсказывать аффективные реакции другого в конкретных ситуациях.

Особыми формами эмпатии считаются сопереживание и сочувствие - отождествление с чувствами другого человека и переживание собственных эмоциональных состояний по поводу чувств другого

Эмоциональная компетентность - это способность осознавать свои эмоции и эмоции другого человека, способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей и на этой основе строить взаимодействие с окружающими.

Эмоциональная компетентность способствует сохранению и укреплению здоровья человека вообще и педагога в частности, благодаря своим ключевым компетенциям.

Первая компетенция - это распознавание и понимание собственных эмоций и чувств. Высший уровень эмоциональной сознательности характеризуется тем, что человек может не только воспринять и описать чувство, но и понимает причины его возникновения и контекст. Люди с большой эмоциональной ясностью легче других справляются со стрессовыми ситуациями, быстрее восстанавливают эмоциональный баланс (П.Саловей). Низший уровень сознательности - это чувственная слепота, алекситимия. Доказано, что она может приводить к психосоматическим заболеваниям, нарушениям в социальной сфере, осложняет личностные и профессиональные отношения

Вторая компетенция - управление своими эмоциями. Человек, который сотрудничает с другими (к учителю это относится непосредственно), вынужден находить баланс между собственными потребностями, притязаниями и ожиданиями общества. Обучение этому длиться долгие годы. Важнейшей составной частью его является реакция на собственные эмоции. Установлено, что людям, позволяющим свободно проявляться таким чувствам как злость и гнев, труднее избавиться от них. Подавление этих чувств ведет к психологическим проблемам. Поэтому важно осознать свой гнев и преодолеть его. Существует много способов адекватного выражения эмоций. Педагогу важно осваивать их и применять в жизни.

Третья компетенция - распознавание и понимание чувств окружающих. Человек с высоким уровнем развития этой компетенции хорошо "читает" сигналы о чувствах других людей и в состоянии изменить перспективу, увидеть положение вещей с позиции другого человека, почувствовать то, что чувствует он. Такие люди обладают эмпатийными способностями.

Четвертая компетенция - управление чувствами других. Способность позитивно влиять на чувства других является компетенцией высшего порядка. Для педагога такая компетенция особенно актуальна. Открытое, осторожное обращение с чувствами, а также способность понять причины их возникновения позволяют учителю в профессиональной жизни не испытывать проблем в эмоциональных ситуациях. Оказание педагогом конструктивного влияния на чувства учащихся и коллег предполагает умение успокоить возбужденного или злящегося человека, подбодрить боязливого, помочь им осознать свои чувства, пробудить интерес и поднять настроение.

Педагоги с высоким показателем эмоциональной компетентности хорошо осознают себя, свои собственные ценности, потребности и живут в соответствии с ними. Выполнение профессиональной деятельности и выстраивание отношений происходит в состоянии конгруэнтности самому себе. Такие педагоги строят отношения на основании честности и открытости. Они способны пробуждать в людях позитивные эмоции, раскрывать в них самые лучшие стороны. Такие учителя выбирают позитивные тактики влияния: поддержку, воодушевление, развитие. Педагогическое общение характеризуется конфликтностью.

Умение управлять эмоциями других - способность лидера. Настоящий лидер управляет эмоциями целой группы людей, он направляет коллективные эмоции в нужное русло, создает атмосферу дружелюбия и умело нейтрализует негативные настроения.

Будет ли общее дело процветать или зачахнет - во многом зависит от того, насколько эффективно лидер выполняет свою основную эмоциональную задачу. Когда лидер пробуждает в людях позитивные эмоции, он раскрывает в них самые лучшие стороны, что способствует достижению успеха.

В поведении личности чувства выполняют определенные функции:

- регулятивную,

- оценочную,

- прогностическую,

- побудительную.

Воспитание чувств - длительный, многофакторный процесс. Итак, эмоции и чувства в работе педагога играют большую роль в процессе подготовки специалиста. Исходя из этого, можно сделать следующие рекомендации:

Рекомендации преподавателям:

1.Сдерживайте отрицательные эмоции.

2.Создайте оптимальные условия для развития нравственных чувств, в которых сочувствие, сопереживание, радость выступают элементарными структурами, формирующими высоконравственные отношения, при которых нравственная норма превращается в закон, а поступки в нравственную деятельность.

3.Умейте управлять своими чувствами и эмоциями, и чувствами обучающихся.

4.Чтобы все это реализовать обращайтесь к методике А.С.Макаренко и В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям», «Педагогическая поэма», «Как воспитать настоящего человека» К.Д. Ушинского, «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» Д.Карнеги, «Общение – Чувства – Судьба» К.Т. Кузнечиковой.

Педагогическая копилка рациональных одухотворенных действий, окрашенных эмоционально, у каждого педагога своя. Пусть больше будет в ней семян разумного, доброго, вечного.