СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Эпоха географических открытий

Кругосветка Магелана. Освоение Сибири. Открытие Австралии. Экспедиции вдоль Африки. Карты великих географических открытий. Северо-западный и северо-восточный морские пути. Новый свет.

Просмотр содержимого документа

«Новый свет»

Христофор Колумб

Первая экспедиция Колумба

Для западноевропейцев в результате турецких завоеваний становилось все труднее пользоваться старыми, восточными комбинированными сухопутными и морскими путями к «Индии». Поисками южных морских путей занималась тогда только Португалия. Для прочих атлантических стран к концу XV века оставался открытым только путь на запад через неведомый океан. Таковы были общие предпосылки заокеанской экспансии западноевропейских стран. То обстоятельство, что именно Испания первая выслала в 1492 г. на запад маленькую флотилию Христофора Колумба, объясняется условиями. Которые сложились в этой стране к концу XV века. Колумбу предоставили два корабля. Экипаж был набран из жителей Палоса и ряда других портовых городов. Колумб снарядил третье судно - собрать средства ему помогли Мартин Пинсон и его братья. Команда флотилии состояла из 90 человек. Несомненно также, что состав экипажа флотилии был подобран только с целью завязать торговые отношения с нехристианской страной, а не для завоевания большой страны; не исключалась возможность «приобретения» отдельных островов. Король и королева стремились наладить торговую связь с «Индиями» - именно это и стало основной целью первой экспедиции.

Переход через Атлантический океан

и открытие Багамских островов

3 августа 1492 г. Колумб вывел корабли из гавани Палоса. У Канарских о-вов обнаружилось, что «Пинта» дала течь. Из-за ее ремонта только в сентябре 1492 г. флотилия отошла от о. Гомеры. Первые три дня был почти полный штиль. Затем попутный ветер повлек корабли на запад, и так быстро, что моряки вскоре потеряли из вида о. Йерро. 16 сентября «начали замечать множество пучков зеленой травы, и, "как можно было судить по ее виду, трава эта лишь недавно оторвана от земли». Однако флотилия три недели продвигалась на запад через это странное водное пространство, где иногда было «столько травы, что, казалось, все море кишело ею». Так было открыто Саргассово море.

В начале октября матросы и офицеры все настойчивее требовали переменить курс: до этого Колумб неуклонно стремился прямо на запад. 11 октября все свидетельствовало о близости земли. Сильное возбуждение охватило моряков. В 2 ч пополуночи 12 октября 1492 г. Родриго Триана, матрос «Пинты», вдали увидел землю. Утром открылась земля: «Этот остров очень большой и очень ровный, и здесь много зеленых деревьев и воды, а посередине расположено очень большое озеро. Гор же никаких нет». 33 дня длился первый переход через Атлантический океан в субтропической зоне от Гомеры к этому острову. (На острове Колумбу подарили «сухие листья, которые особенно ценились жителями»: первое указание на табак. Индейцы называли свой остров Гуанахани, адмирал дал ему христианское имя — Сан-Сальвадор («Святой спаситель»), которое закрепилось за одним из Багамских о-вов, лежащим на 24°'с. ш. и 74° 30' з. д.,—ныне о. Уотлинг. Испанцы на лодках за два дня обследовали западное и северное побережье о. Гуанахани и обнаружили несколько селений. Вдали виднелись другие острова, и Колумб убедился, что открыл архипелаг. Чтобы найти дорогу к южным землям, где «родится золото», Колумб приказал захватить шесть индейцев. Пользуясь их указаниями, он постепенно продвигался на юг. Острова к юго-западу от Гуанахани Колумб назвал Сан-та-Мария-де-Консепсьон (Рамки) и Фернандина (Лонг-Айленд). .Но испанцы не нашли на острове и признаков месторождений золота. Две недели флотилия двигалась среди Багамских о-вов. Колумб видел много растений со странными цветами и плодами, но среди них не было знакомых ему. В записи от 15—16 октября он восторженно описывает природу архипелага. Последний из Багамских о-вов, где 20 октября высадились испанцы, был назван Изабеллой (Крукед-Айленд).

Открытие северных берегов Кубы и Гаити и возвращение в Испанию

От индейцев моряки услышали о южном острове Куба, который, по их словам, очень велик и ведет большую торговлю.

28 октября Колумб «вступил в устье... очень красивой реки» (бухта Бариэй на северо-востоке Кубы, 76° з. д.). По жестам жителей Колумб понял, что эту землю нельзя обойти на судне даже за 20 дней. Тогда он решил, что находится у одного из полуостровов Восточной Азии. На следующий день испанцы продвинулись на 60 км к северо-западу вдоль берега Кубы. Корабли снова нуждались в ремонте, дальнейшее плавание на загшд казалось бесцельным: Колумб думал, что достиг самой бедной части Китая, зато к востоку должна была лежать богатейшая Япония, и он повернул обратно. Испанцы бросили якорь в соседней с Бариэй бухтой Хибара, где простояли 12 дней. Во время стоянки адмирал узнал об о. Бабеке, где люди «собирают золото прямо по побережью», и 13 ноября двинулся на восток на поиски. 20 ноября скрылась «Пинта», Колумб, подозревая измену, предполагал, что Мартин Пинсон хотел лично для себя открыть этот остров. Еще две недели оставшиеся два судна шли на восток и достигли восточной оконечности Кубы (мыс Майей)1. 5 декабря адмирал после некоторых колебаний двинулся на юго-юго-восток, пересек Наветренный пролив и 6 декабря подошел к земле, о которой уже собрал сведения от кубинцев, как о богатом большом о. Бохио. Это был о. Гаити; Колумб назвал его Эсианьола. Продвигаясь вдоль северного берега Гаити, он по пути открыл о. Тортуга («Черепаха»). У жителей Эспаньолы моряки видели тонкие золотые пластинки и небольшие слитки. Среди них усиливалась «золотая лихорадка». 25 декабря из-за небрежности вахтенного моряка «Сайта Мария» села на рифы. тНа маленькой «Нинье» весь экипаж разместиться не мог* и Колумб решил часть людей оставить на острове — первая попытка европейцев обосноваться в Центральной Америке. 39 испанцев добровольно остались на Эспаньоле: жизнь там казалась им привольной, и они надеялись найти много золота. Колумб приказал из обломков корабля построить форт, названный Навидад (Рождество), вооружил его пушками с «Санта-Марии» и снабдил припасами на год.

4 января 1493 г. адмирал вышел в море и через два дня встретил у северного берега Эспаньолы «Пинту». 16 января «Нинья» и «Пинта» вышли в открытый океан. Первые четыре недели плавания прошли благополучно, но 12 февраля поднялась буря, а в ночь на 14 февраля «Нинья» потеряла из виду «Пинту». С восходом солнца ветер усилился и волнение на море стало еще более грозным. Никто не думал,' что удастся избежать неминуемой гибели. На рассвете 15 февраля, когда ветер немного стих, моряки увидели землю, и Колумб правильно определил, что находится у Азорских о-вов. Через три дня «Нинье» удалось подойти к одному из островов — Санта-Марии.

24 февраля, оставив Азорские о-ва, «Нинья» снова попала в бурю, пригнавшую корабль к португальскому берегу недалеко от Лиссабона. 15 марта 1493 г. адмирал привел «Нинью» в Палое, в тот же день туда прибыла «Пинта». Колумб привез в Испанию весть об открытых им на западе землях, немного, золота, несколько невиданных еще в Европе островитян, которых стали называть индейцами.

Вторая экспедиция Колумба

Фердинанд и Изабелла подтвердили все права и преимущества, обещанные генуэзцу в 1492 г. В инструкции от 29 мая 1493 г. дон Кристоваль Колон величается адмиралом, вице-королем и правителем открытых островов и материка. Немедленно снарядили новую флотилию из 17 судов, в том числе три больших корабля; на самом крупном (200 т), «Мария-Галанте», Колумб поднял адмиральский флаг. С Колумбом отправилась искать счастья в новых местах небольшая группа придворных и около 200 идальго, оставшихся без дела после окончания войны с арабами, десятки чиновников, шесть монахов и попов. По различным источникам, на кораблях находилось 1,5—2,5 тыс. человек. 25 сентября 1493 г. вторая экспедиция Колумба вышла из Кадиса. На Канарских о-вах взяли сахарный тростник и, по примеру португальцев, огромных собак, специально приученных к охоте за людьми.

Открытие Малых Антильских островов

и Пуэрто-Рико

От Канарских о-вов Колумб взял курс на юго-запад: жители Эспаньолы указывали, что к юго-востоку от них есть «земли карибов, пожирателей людей», и «острова безмужних женщин», где много золота. Путь кораблей пролегал приблизительно на 10° южнее, чем во время первого плавания3 ноября показался гористый, покрытый лесом остров. Открытие произошло в воскресенье (по-испански «доминика»), и Колумб так его и назвал. Удобной гавани там не оказалось, и адмирал повернул на север, где заметил малый низменный остров (Мари-Галант), на который и высадился. Недалеко были видны другие острова. 4 ноября Колумб направился к наибольшему из них, названному Гваделупой. От Гваделупы Колумб двинулся на северо-запад, открывая один остров за другим: 11 ноября — Монтсеррат, Антигуа (испанцы там не высаживались) и Невис, где суда стали на якорь; 12 ноября — Сант-Киттс, Сант-Эстатиус и Саба, а 13 ноября - Санта-Крус (на западе), где видны были возделанные поля. В надежде добыть здесь проводника к другим островам и Эспаньоле Колумб выслал па следующий день к прибрежному селению бот с вооруженными людьми, которые захватили несколько женщин и мальчиков (пленников карибов), но на обратном пути бот столкнулся с карибским челном. Утром 15 ноября на севере открылась «земля, состоящая из сорока, а то и более островков, гористая и в большей своей части бесплодная». Колумб назвал этот архипелаг «Островами Одиннадцати тысяч дев». С этого времени они и называются Виргинскими1. За три дня малые суда флотилии обошли северные острова архипелага, а большие суда — южные. Они соединились у о. Вьекес, к западу от которого открылась большая земля. Индейцы, взятые на Гваделупе, заявили, что они родом оттуда, что это Борикен, который часто подвергается набегам карибов. Весь день (19 ноября) двигалась флотилия вдоль гористого южного берега «очень красивого и, как кажется, очень плодородного острова». Испанцы высадились на западном берегу у 18° 17' с. ш., где видели много людей, но они разбежались. Колумб назвал его Сан-Хуан-Баутиста (с XVI в. Пуэрто-Рико — «Богатая гавань»).

Открытие Ямайки и южного берега Кубы

| Оставив сильный гарнизон в Изабелле под начальством младшего брата Диего, адмирал 24 апреля 1494 г. повел три небольших корабля на запад «открывать материковую землю Индий». Обогнув мыс Майей, он двинулся вдоль юго-восточного побережья Кубы и 1 мая обнаружил узкий и глубокий залив, названный им Пуэрто-Гранде (современная бухта Гуантанамо). Далее к западу берег становился все гористее. Это была Сьерра-Маэстра с пиком Туркино (1974 м), самой высокой вершиной Кубы. Здесь он повернул на юг: по указаниям индейцев, «неподалеку [на юге] лежит остров Ямайка, где есть много золота...» (писал Б. Лас Касас). Этот остров показался 5 мая. Колумб назвал его Сантьяго.

Адмирал прошел вдоль северного берега Ямайки до 78° з. д. На острове не было «ни золота, ни иных металлов, хотя во всех прочих отношениях он казался раем», и Колумб 14 мая вернулся к Кубе, к мысу Крус. 27 мая суда прошли западную оконечность болотистого п-ова Сапата, а 3 июня испанцы высадились на заболоченный северный берег залива Батабано (у 82°30' з. д.).

К западу (у 84° з. д.) море сильно обмелело, и Колумб решил возвращаться: суда давали течь, матросы роптали, провизия была на исходе. Под присягой почти от каждого члена экипажа 12 июня 1494 г. он получил показания, что Куба — часть континента и, следовательно, дальше плыть бесполезно: острова такой длины существовать-де не могло. В действительности же адмирал находился почти в 100 км от мыса Сан-Антонио, западной оконечности о. Куба. Общая длина открытого им южного кубинского побережья «оставила около 1700 км.

Во второй экспедиции, как, впрочем, и в первой, Колумб . казал себя выдающимся мореходом и флотоводцем: впервые в тории мореплавания крупное соединение разнотипных судов потерь пересекло Атлантику и прошло через лабиринт Малых Антильских о-вов, изобилующий мелями и рифами, не имея даже намека на карту.

Третья и четвертая экспедиции.

Третье плавание Колумба состоялось в 1498-1500 гг. на шести судах. Он отплыл из г. Сан-Лукар. На о-ве Эспаньола Колумба ожидал тяжелый удар. Вероломные правители Испании, опасаясь, что Колумб может стать правителем открытых им земель, послали за ним корабль с приказом его арестовать. Колумба заковали в кандалы и привезли в Испанию. Почти два года потратил Колумб чтобы доказать свою невиновность. В 1502 году он вновь пустился в свое плавание на запад. На этот раз Колумб посетил многие открытые им острова, пересек от южного берега Кубы Карибское море и дошел до берега Южной Америки. Из четвертого плавания Колумб возвратился в 1504 году, слава его померкла. В 1506 году Колумб умер в одном из маленьких монастырей.

Америго Веспуччи

Америго Веспуччи родился 9 марта 1454 г. во Флоренции в семье нотариуса. Он поступил на службу в родном городке к флорентийским банкирам Медичи и мирно жил почти до 40-летнего возраста. В 1492 г. Америго, вероятно, по распоряжению Медичи перебрался в Севилью, где жил до 1499 г., и на средства, полученные через него, Охеда организовал в этом году экспедицию к Жемчужному берегу. Несомненно, что Веспуччи плавал в 1499—1500 гг. под начальством Охеды. Не позднее 1501 г. он перешел на службу в.Португалию и до 1502 г. плавал на португальских кораблях у берегов Нового Света. Затем снова переехал в Испанию и в 1503 г. был принят в кастильское подданство «за услуги, которые он оказал и еще окажет кастильской короне». В 1508 г. он был назначен на только что учрежденную должность главного пилота Кастилии1 и занимал ее до смерти (22 февраля 1512 г.). Веспуччи не был начальником ни одной экспедиции или хотя бы капитаном какого-либо испанского или португальского корабля. «Первое» плавание Веспуччи

О «первом» плавании Веспуччи сообщал, что он отплыл в мае 1197 г. из Кадиса. Флотилия (четыре корабля) достигла Канар-1КПХ о-вов, где простояла 8 дней. Через 27—37 дней (по разным вариантам) открылась земля примерно в 4,5 тыс. км к западу-юго-западу от Канарских о-вов. Веспуччи указал и координаты земли, соответствующей берегу Центральной Америки у залива Гондурас, шли, он умел правильно определять долготу. Однако это совершении невероятно: в единственном случае, когда его можно проверить, он ошибается на 19°!

На новооткрытой земле Веспуччи видел «город над водой, попито Венеции». Испанцы захватили после боя несколько человек и отплыли в страну, расположенную у 23° с. ш. Покинув ее, испанцы направились на северо-запад, затем прошли вдоль извилистого берега 4—5 тыс. км, часто высаживались на сушу и выменивали безделушки на золото,

пока в июле 1498 г. не достигли «самой лучшей гавани в мире». В Испанию экспедиция вернулась в октябре 1498 г. с 222 рабами, проданными в Кадисе. Открыл почти все побережье Мексиканского залива до Флориды включительно. Вряд ли большая экспедиция, открывшая на западе Атлантики несколько тысяч километров береговой линии, могла пройти в Испании совершенно незамеченной. Всего вероятнее, что экспедиции 1497—1498 гг., описанной Веспуччи как его «первое» плавание, не было.

«Второе» плавание Веспуччи

Как мы отмечали в главе 5, в конце июня 1499 г. в районе бухты Ояпок (у 51° з. д.) два корабля Веспуччи отделились от Охеды и бросили якорь невдалеке от берега.

Веспуччи двинулся на юго-восток: он считал, что находится у берегов Азии, и хотел достичь ее самого юго-восточного пункта. 2 июля, т. е. раньше В. Пинсона, испанцы обнаружили две огромные реки одна шириной около 30 км текла с запада (Амазонка), другая с юга (Пара). Вода в океане в 45 км от побережья была пресной. Веспуччи вновь оставил корабли и с 20 спутниками, захватив на четыре дня провизии, на лодках вошел в одну из рек и поднялся почти на 100 км против течения. После двухдневного плавания испанцы вернулись на корабли и 24 июля двинулись на восток-юго-восток, но из-за сильного встречного течения не смогли пройти более 250 км. Так было обнаружено Гвианское течение, ветвь Южного Пассатного, имеющего скорость более 3 км в час. Веспуччи считал, что находится у 6° ю. ш., но скорее всего он достиг бухты Туриасу, у 1°30' ю. ш. и 45° з. д., или Бухты Сан-Маркус, у 2° ю. ш. и 44° з. д., открыв около 1200 км Северо-восточного побережья Южной Америки. Выбравшись из Гвианского течения, он направился к северу, а затем к северо-западу и произвел высадку на о. Тринидад во главе небольшого отряда, причем широту острова он определил точно — 10° с.ш. С Охедой он соединился восточнее мысом Кодера: описывая плавание за этим мысом, Веспуччи говорит уже о четырех кораблях.

Совместное плавание продолжалось до 1 сентября: у мыса Ла-Вела экспедиция, видимо, разделилась — Охеда отправился к Эспаньоле, а Веспуччи, вероятно, продолжал обследование побережья к юго-западу. За две недели он достиг пункта, который на карте Ла Косы носит имя Св. Евфимии (16 сентября). Иными словами, Веспуччи проследил более 300 км береговой линии, примерно до 74°30/ з. д., и уже оттуда повернул на север. В Испанию оба вернулись в июне 1500 г.

«Третье» плавание Веспуччи

Мировую славу Веспуччи доставило его «третье» плавание, когда он в глазах современников «открыл Новый Свет». Америго участвовал тогда (в 1501 — 1502 гг.) в португальской экспедиции на трех кораблях. Ее начальником был Гонсалу Куэлью. Америго же исполнял в ней, вероятно, должность астронома. Экспедиция более пяти месяцев плавала у берегов Бразилии. 15 февраля 1502 г. корабли дошли якобы до 32° ю. ш.. Тут португальские офицеры единогласно поручили Веспуччи руководство всей экспедицией. Тогда он оставил побережье и пересек океан в юго-восточном направлении. Корабли, по определению Веспуччи, достигли 52° ю. ш. Во время четырехдневной бури показалась какая-то земля. Португальцы прошли вдоль ее берега около 100 км, но не смогли высадиться из-за тумана и метели. Наступила зима, и моряки повернули на север, а через 33 дня достигли Сьерра-Леоне. Там один обветшалый корабль был сожжен, два других вернулись на родину в сентябре 1502 г.

Итак, помимо участия в новых открытиях берегов Бразилии, Веспуччи приписывал себе руководство первым плаванием в антарктических водах. К сожалению, об этом известно только из писем самого Веспуччи, вызывающих большие сомнения.

Кортес

Морской поход Кортеса

10 февраля 1519 г. девять кораблей Кортеса к «золотой стране» повел Антон Аламинос. На о. Косумель, где был храм, почитаемый народом майя, Кортес выступил в роли апостола христианства. По его приказу языческие идолы были разбиты вдребезги, капище

превращено в христианский храм. Первая схватка с индейцами произошла на южном берегу залива Кампече, в стране Табаско. От Табаско флотилия прошла до о. Сан-Хуан-де-Улуа. 21 апреля испанцы высадились на берег материка и, чтобы обеспечить свой тыл, построили г. Веракрус. Крест, позорный столб, виселица — вот три орудия освоения конкистадорами новых стран.

Первый поход в город Теночтитлан (Мехико)

Монтесума, верховный вождь ацтеков, пытался подкупить испанцев и, чтобы они отказались от похода на его столицу. Наконец он согласился впустить испанцев и Теночтитлан. Испанцы разместились в огромном здании. Обшаривая помещение, нашли замурованную дверь. Кортес приказал вскрыть ее и обнаружил потайное помещение с богатейшим кладом из драгоценных камней и золота. Но испанцы видели, что они заперты и окружены врагами в огромном городе, и решили захватить самого Моитесуму как заложника. Известие из Веракруса о нападении отряда па испанцев дало Кортесу повод для решительных действий. С пятью офицерами он явился во дворец Монтесумы и убедил его перейти на жительство в помещение, где находился испанский отряд. Затем Кортес потребовал выдачи ацтекских военачальников, участвовавших в сражении с гарнизоном Веракруса, и сжег их на костре. Монтесуму же для острастки он временно заключил в оковы. От имени Монтесумы Кортес стал с этого времени самовольно распоряжаться во всей стране. Он заставил вождей ацтеков присягнуть испанскому королю, а затем потребовал от них, как от вассалов, уплаты дани золотом. Клад Монтесумы был так велик, что на его просмотр ушло три дня. Все золото, включая художественные изделия, было перелито в слитки, нагроможденные в три крупные кучи. После раздела добычи, при котором он получил львиную долю, пай солдат оказался «столь мизерен, что многие его даже не брали, и тогда... их доля шла в карман к Кортесу!..»

Тревога завоевателей усилилась, когда до них дошла весть о прибытии в Веракрус эскадры Панфило Нарваэса (18 кораблей и около 1500 человек), посланной Веласкесом с целью захватить «живыми или мертвыми» Кортеса и его солдат. Перед лицом общей опасности утихла рознь, вызванная разделом добычи. Кортес оставил в Мехико менее надежных людей, поручив им охрану Монте-сумы, и выступил в Веракрус.

В это время почти вся Мексика восстала (1520 г.). Испанские укрепления были разрушены или сожжены, а столичный гарнизон осажден ацтеками. Испанцев выручили тласкальцы, боявшиеся мести ацтеков. Они дали завоевателям возможность оправиться от разгрома, выделили им и помощь несколько тысяч воинов. Опираясь на них, Кортес совершил карательные экспедиции против индейцев, нападавших на испанцев во время отступления. В то же время Кортес перехватывал у берегов Мексики одиночные корабли с солдатами, оружием, припасами и лошадьми, которые Велаекес посылал в помощь экспедиции Нарваэса: на Кубе еще ничего не знали о его судьбе.

Пополнив отряд людьми и снаряжением, Кортес с 10 тыс. союзных индейцев в 1521 г. начал новое, планомерное наступление на Теночтитлан. Он запретил окрестным племенам посылать часть урожая в виде дани в Мехико и оказывал им помощь, когда отряды ацтеков приходили за данью. Он разрешил тласкальцам грабить ацтекские селения и предоставлял им часть добычи, чтобы слава о его «справедливости» разнеслась по всей стране. Словом, этот бесчестный, но талантливый человек в минуту величайшей опасности оказался «настоящим человеком на настоящем месте».

Мексика была покорена. Победители захватили все сокровища, собранные ацтеками в городах, и заставили коренное население работать во вновь организованных испанских поместьях. Часть была обращена в рабство, но и остальные закрепощенные индейцы фактически стали рабы.

После падения Мехико Кортес разослал отряды во все стороны, чтобы расширить границы Новой Испании. Сам он отправился на северо-восток и окончательно завоевал страну ацтеков – бассейн Пануко, построил крепость и оставил сильный гарнизон.

Открытие тихоокеанской полосы Мексики и Гватемалы

На юго-восток от Мехико Кортес отправил отряд Гонсало С доваля. Тот открыл горную область Оахака, населенную сапками, и достиг Южного моря (Тихого океана) западнее залива Теуантепек. Приморскую низменность он легко покорил, но сапотеки упорно сопротивлялись. . Отряды конкистадоров Кристоваля Олида и Хуана Алъварес-Чико продвинулись на запад и юго-запад от Мехико и также достигли Тихоокеанского побережья в областях Мичоакан и Колима. За ресколько месяцев было открыто южное побережье Новой Испании на протяжении около 100 км(между 96 и 104° з. д.). Теуантенекский перешеек открыл в декабре 1523 — январе 1524 г. Педро Алъварадо. Этот «солнечный» конкистадор опустошил всю область и захватил громадную добычу. Он начал там постройку крепости и распределил землю между солдатами, а затем, выкачав от индейцев все золото, бросил на произвол судьбы и недостроенную крепость и колонистов, и те разбежались по Мексике. После покорения Теуантепек Альварадо по поручению Кортеса в конце января 1524 г. выступил в поход на юго-восток, в горные страны Чьяпас (теперь штат) и Гватемалу, на поиски морского прохода из Мексиканского залива в Южное море. В результате он открыл и формально подчинил испанской короне область Чьяпас, расположенную в бассейне рек-сестер Грихальва и Усумасинта, и самую высокую горную страну Центральной Америки — Южную Гватемалу. В письме Кортесу он сообщил, что обнаружил хребет с двумя действующими вулканами, причем описал извержение одного из них; он отметил также, что никто не пьет воду из рек, протекающих близ этих огнедышащих гор. 25 июля 1524 г. Альварадо основал город «Сантьяго де... Гватемала» (ныне Гватемала, столица одноименного государства). После всех этих походов к концу 1524 г. испанцам стало известно Тихоокеанское побережье Центральной Америки на протяжении около 4000 км. И морского прохода они, конечно, не нашли.

Гондурасский поход Кортеса

В 1523 г, Кортес сделал еще одну попытку отыскать проход со стороны Карибского моря и обследовать для этого наименее известный гондурасский берег. Кортес выступил из Мехико в октябре 1524 г. с отрядом из 250 ветеранов и нескольких тысяч мексиканцев. Сначала они шли вдоль берега Мексиканского залива, затем углубились в заболоченные леса, так как Кортес решил пройти в Гондурас кратчайшим путем, оставив к северу Юкатан. Но чтобы проделать этот путь, отряду понадобилось больше полугода. К началу мая 1525 г. сильно поредевший отряд вышел к берегу Гондурасского залива, пройдя за полгода но прямой около 500 км, и действительности гораздо больше; понадобилось еще несколько недель, чтобы добраться до г. Трухильо, основанного Ф. Лас Касасом на берегу залива у 18° с. ш. Кортес прибыл туда еле живой: он был болен малярией. А в Мехико распространился слух о гибели Кортеса и его людей.

Из-за болезни Кортес вернулся в Мехико только в июне 1526 г.

Экспедиция в Южное море и открытие полуострова Калифорния

В 1527 г Кортес снарядил три малых судна в гавани Сакатула на тихоокеанском берегу Мексики (180 с.ш.). В 1532 годах экспедиция посланная Кортесом в Южное море не вернулись.

20 октября 1533 г Кортес послал из Халиско третью экспедицию в поисках пропавшего судна. В декабре Хименес Штурман одного из кораблей достиг Калифорнийского залива и высадился на берег залива, ныне названный Ла-Пас, т.е. на юго-восточном побережье полуострова Калифорния.

Мексиканские походы Кортеса

Франсиско Писарро и Диего Альмагро

Первое плавание к Перу

В 1519 г. Подрариас Авила основал у Южного моря г. Панаму — первый испанский пункт на Тихом океане. Вскоре до испанцев дошли слухи о Перу — богатом государстве на юге. Служивший у Авилы Паскуаль Андагоя к 1522 г. продвинулся от Панамского залива на юг вдоль тихоокеанского берега Южной Америки до дельты р. Сан-Хуан (4° с. т.). Он открыл около 400 км вначале гористой, а южнее заболоченной полосы с очень редким населением и, вероятно, посетил залив Буэнавентура. Андагоя собрал и привез в 1522 г. в Панаму более определенные сведения о «великой империи Виру» (Перу), расположенной дальше на юге, высоко в Андах, недалеко от побережья. Но Андагоя тяжело заболел во время путешествия и не смог заняться поисками многообещающей страны.

За это дело взялся Франсиско Писарро, мечтавший о славе и богатствах Кортеса.

В Панаме, кроме Писарро, жил еще один старый конкистадор без средств — Диего Альмагро; оба обратились к состоятельным людям и организовали союз шпаги и денежного мешка — своеобразное «общество на паях», куда вошли влиятельный и богатый служитель церкви Эрнан Луке, Альмагро и Писарро. В качестве компаньона был привлечен губернатор Авила: без его «покровительства» организаторов экспедиции могла постичь судьба Бальбоа. Но Авила соглашался участвовать только в прибылях. Не располагая большими средствами, компания могла навербовать лишь 112 солдат и снарядить два корабля. В ноябре 1524 г. Писарро и Альмагро дошли, как и Андагоя, только до 4° с. ш. У них не хватило съестных припасов и в начале 1525 г. пришлось ни с чем вернуться в Панаму.

В ноябре 1526 г., командуя 160 солдатами, они повторили попытку уже на трех судах и прошли к устью р. Сан-Хуан (у 4° :. ш.), где разделились. Писарро остался на островке, Альмагро вернулся в Панаму за подкреплением и припасами.

Компаньоны Писарро все-таки добились от наместника разрешения снарядить за их счет один корабль. На нем Писарро пошел на юг вдоль берега и высадился у огромного залива Гуаякиль, где видел возделанные поля и большой г. Тумбес. Он продолжал плавание на юг, до 9° ю. ш. (устье р. Санта) открыл Западную Кордильеру Перуанских Альп и более 1200 км Тихоокеанского побережья Южной Америки. На берегу, он добыл

живых лам, тонкие ткани из шерсти вигони, золотые и серебряные

сосуды и захватил нескольких молодых перуанцев. С такими трофеями Писарро мог с честью вернуться в Испанию. Никто теперь не стал бы сомневаться в богатствах Перу, которую открыл он и которую предлагал завоевать. Однако первыми его «приветствовали» кредиторы: за неуплату долгов летом 1528 г. он был посажен в тюрьму.

Завоевательный поход Франсиско Писарро в Перу

Рассказы Ф. Писарро, подтвержденные убедительными доказательствами, произвели в Испании сильное впечатление. Карл I принизил выпустить его из тюрьмы, дал патент на завоевание Перу, назначил губернатором страны, но средств не выделил. Франсиско Писарро немедленно начал вербовать добровольцев на своей родине, в Эстремадуре. В первую очередь он привлек, конечно, родню, включая трех единокровных братьев — старшего Эрнандо, младших Хуана и Гонсало Писарро. Альмагро не получил высокого назначения. Он видел, что Ф. Писарро окружил себя родней, которая оттеснила его на задний план.

27 декабря 1530 г. отряд Ф. Писарро вышел из Панамы на трех Кораблях. Он высадился на берег у экватора и двинулся оттуда сухим путем на юг. В начале 1532 г. в заливе Гуаякиль он пытался захватить о. Пуна, но местные индейцы так мужественно защищались, что через полгода сильно поредевший отряд перешел на Южный берег залива, в Пуэрто-Писарро, близ Тумбеса. Здесь Писарро простоял еще три месяца, но на этот раз не терял даром Времени: он получил подкрепление из Панамы и собрал точные сведения о внутреннем состоянии государства инков.

Братья Писарро, среди которых «мужем совета» был старик Эр-шшдо, сочли момент благоприятным для похода внутрь страны. Они выступили 24 сентября 1532 г. с большей частью своих людей от залива Гуаякиль на юг по приморской низменности, перевалили Западную Кордильеру и поднялись на нагорье. Их поход облегчил ся тем, что инки проложили хорошие дороги с подвесными мостами через горные реки.

Испанцы с пленным инкой вернулись в Кахамарку. 5 января 1533г. Эрнандо Писарро с 20 всадниками и несколькими пехотинцами отправился на юг, к Тихоокеанскому побережью на поиски сокровищ Атауальпы. Отряд проследовал по среднему течению небольшой р.Санта до верховьев вдоль западных склонов Кордильеры Манна и достиг берега океана у 10°30/ ю. ш. Э. Писарро впервые осмотрел около 200 км береговой линии далее к югу до 12°30' ю. ш. Сокровищ он не обнаружил, но выбрал удобное место для закладки города (Лимы — см. ниже). Затем Эрнандо перевалил Западную Кордильеру близ 11° ю. ш. и прошел по долине р. Мантаро (приток одной из составляющих р. Укаяли, бассейн Амазонки) в г. Хауха I 12" ю. ш.). В Кахамарку отряд вернулся 25 апреля. Проходя через богатую страну с густым дружелюбно настроенным населением. Э.Писарро переправился через несколько рек, в том числе через одну крупную близ ее истоков, не подозревая, что это великая Мараньон — Амазонка. Около 250 км он двигался по горным дорогам, проложенным по восточным склонам Кордильеры Бланка близ огромного ущелья р. Мараньои. В отсутствие Эрнандо в Кахамарку прибыл Альмагро с пополнением, набранным среди «отбросов» панамского люда.

Отряд повторил маршрут Э. Писарро, но в обратном направлении, до г. Хаухи, который пришлось захватить силой; испанцы промели там две недели (12 — 27 октября 1533 г.). На пути к Куско тлдаты Ф. Писарро выдержали четыре сражения и открыли порожистую р. Апуримак, левую составляющую Укаяли (бассейн ршзонки), текущую в глубоком узком ущелье. В г. Куско Ф. Писарро вошел 15 ноября, а 23 марта 1534 т. официально провозгласил столицу инков испанским городом и вскоре вернулся в Хауху. Он отправил в Испанию королевскую «пятину» — большой груз золота,и новые толпы искателей наживы бросились в Южную Америку; плавания между Панамой и Перу участились. В конце августа Ф. Писарро направился из Хаухи к океану, чтобы окончательно выбрать место для закладки города, и 5 января 1535 г. основал «Город королей», позднее названный Лима. В июле 1535 г. Ф. Писарро основал еще город — Трухильо (у 80° ю. ш.).

Из Испании пришло решение о размежевании новых владений). За Ф.Писарро, получившим титул маркиза, закреплялась уже зайти территория Перу. Диего Альмагро назначался губерна-I южной страны Чили, которую еще нужно было завоевать. 1Н 15.45 г., т. е. зимой южного полушария, во главе отряда, состоящего из 500—570 испанцев и 15 тыс индейцев, он выступил из Куско на юго-восток, вдоль западного берега озера Титикака величайшего в Южной Америке (6,9 тыс. км"2). Затем он оставил к востоку озеро Пооио, проследовал до 21°30/ ю. ш. и оттуда двинулся на юг через Центрально-андийскую Пуну к границе государства инков. Пройдя более 1000 км, он предоставил своим людям двухмесячный отдых.

Разведчики сообщили Альмагро, что в Чили вели два пути, оди на ко во трудные: первый — вдоль границы на запад через горы к тихоокеанскому берегу, а затем на юг через безводную пустыню Атакаму, второй — прямо на юг через высокогорные области, где трудно раздобыть мясо и маис. Альмагро выбрал второй путь, как более короткий. Через пустынное плато он с боем прошел в долину Чикоана, в верховьях Рио-Саладо, правого притока Параны, где ему удалось получить лам и кое-какой провиант. Но при переходе через стремительный горный поток большая часть животных и припасов погибла.

От верховьев Рио-Саладо Альмагро двинулся сначала на юг, вдоль восточного склона Анд, но вскоре повернул на запад, к главному хребту Аргентино-Чилийских Анд. Испанцы шли вдоль его подножия, через солончаки, отыскивая проходы через гигантский горный барьер. Шестидесятилетний Альмагро следовал впереди г небольшим конным отрядом. У 27° ю. ш., на высоте почти 5 тыс. м. наконец был найден перевал (Сан-Франциско, 4726 м). В конце марта — начале апрели 1536 г. открылась долина р. Копьяпо (у 27° ю. ш.), где сильно по редевший отряд остановился на отдых. По настоянию первосвященника и брата верховного инки, сопровождавших Альмагро, местные индейцы за несколько дней собрали и передали испанцам около 1 т золота.

Затем конкистадоры пошли берегом дальше на юг, к Кокимбо (у 30° ю. ш.). Здесь Альмагро неожиданно встретил испанца дезертира, бежавшего из Перу от грозившего ему наказания: в оди ночестве он благополучно прошел на юг более 2 тыс. км.

Из Кокимбо для ознакомления с южными областями Альмагро направил Г омега Альварадо. Тот проник к югу на 750 км — до р. Итата, разведав Чили «почти до конца света». Здесь, у 36°40' ю. ш., начинались земли воинственного племени арауканов. По возвращении Альварадо сообщил, что страна пустынна и уныла1.

В сентябре 1536 г. Альмагро двинулся обратно. Для отступления он избрал прибрежный путь через пустыню Атакама.

Альмагро со своим отрядом шел в арьергарде. После перехода через пустыню он поднялся от Арекипы (16°30' ю. ш.) на нагорье и подошел к Куско в середине апреля 1537 г., пройдя в оба конца более 5 тыс. км.

Гибель Альмагро

и Франсиско Писарро

Закончился величайший по географическим результатам и самый тяжелый поход, который конкистадоры совершили в Южной Америке. Они открыли обширные высокогорные плат Центральных Анд с большими озерами Титикака и Поопо, высочайшие горные цепи Аргентино-Чилийских Анд, западные плодородные долины коротких рек, текущих в Тихий океан, около 2,5 тыс. км береговой линии Южной Америки — от 17° до 36°40' ю. ш. Но испанцы не нашли ни драгоценных металлов, ни густого населения, ни городов.

Альмагро вернулся в Перу, когда часть страны охватило восстание. . Братья немедленно взялись за оружие, разбили наголову Альмагро и 8 июля 1538 г. казнили его. Уцелевшие сто ройники Альмагро три года бедствовали. Они составили заговор, в июне 1541 г. ворвались в Лиме в дом Писарро, убили его и нескольких его сторонников.

Открытие Перу, Чили и Амазонки

Просмотр содержимого документа

«Освоение Сибири»

Ермак Тимофеевич

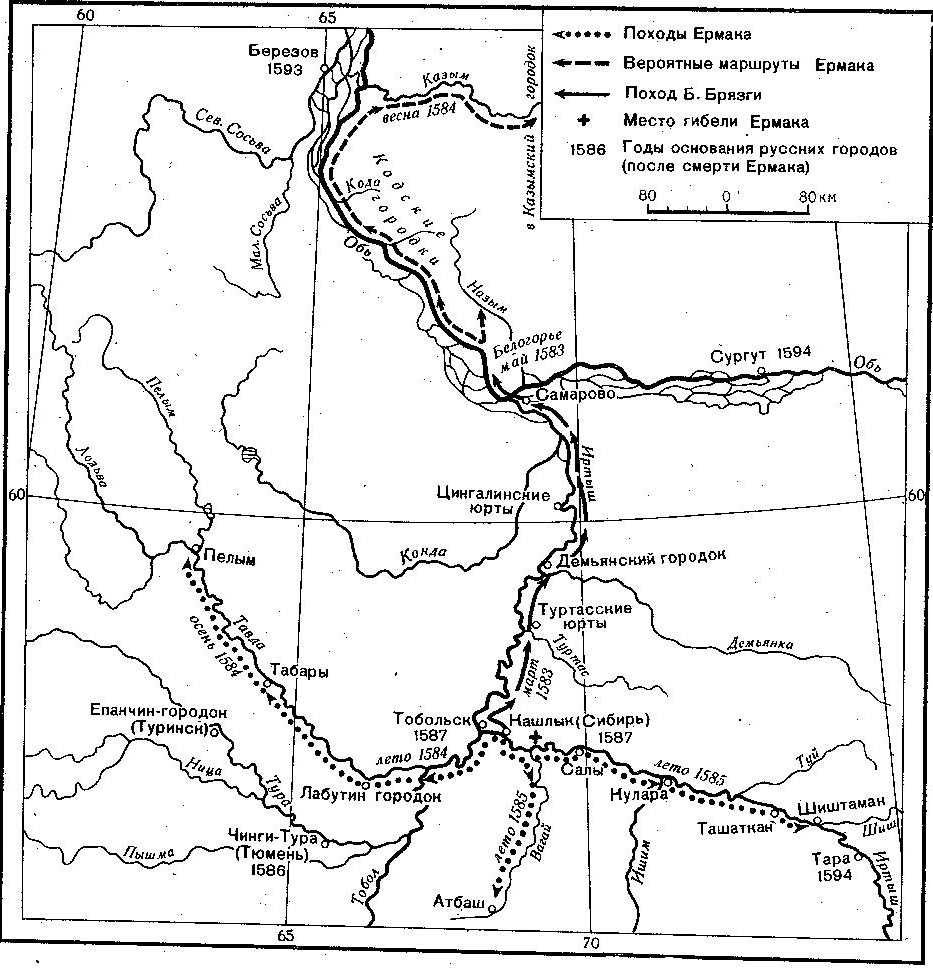

Речной поход во главе отряда численностью около 600 человек Ермак начал 1 сентября 1582 г. . Проводники быстро провели струги вверх по Чусовой, а затем по ее притоку Серебрянке (у 57° 50' с. ш.), судоходные верховья ко- торой начинались недалеко от сплавной р. Баранчи (система Тобола), текущей на юго-восток. Казаки спешили. Перетащив через ровный и короткий (10 верст) волок все запасы и малые суда, Ермак с соратниками спустился по Баранче, Тагилу и Туре примерно до 58°: с. ш. Решительное сражение разыгралось на берегу Иртыша, у Чувашева мыса, немного выше устья Тобола.

26 октября 1582 г. казаки вступили в опустевший «город Сибирь». Через четыре дня ханты с р. Демьянки, правого притока нижнего Иртыша, привезли в дар завоевателям пушнину и съестные припасы, главным образом рыбу. Ермак облагал всех обязательной ежегодной податью — ясаком . С «лучших людей» (племенной верхушки) Ермак брал «шерть», т. е. присягу, в том, что их «народец» будет своевременно платить ясак. После этого они рассматривались как подданные русского царя.

К декабрю 1582 г. Ермаку подчинилась обширная область по Тоболу и нижнему Иртышу. Ермак, его атаманы и казаки челом били великому государю Ивану Васильевичу завоеванным ими Сибирским царством и просили прощения за прежние преступления. 22 декабря 1582 г. И. Черкас с отрядом двинулся на нартах с оленьей упряжкой и на лыжах. С помощью местных жителей они шли «волчьей дорогой» (непроторенными путями, лесными тропами), вероятно, вверх по Тавде, Лозьве и одному из ее притоков к «Камню», перевалили горы и вышли на верхнюю Вишеру.

Гибель Ермака

Поход Ермака летом и осенью 1584 г. на манси, живших на Тавде и ее верховье — Пельше; задуманный для разведки удобных путей па Русь, пелымский поход закончился неудачей. Ниже дается именно эта версия, принятая ныне большинством советских историков.

Весной 1584 г. Москва намеревалась послать в помощь Ермаку три сотни ратных людей под командой Семена Дмитриевича Волховского. Но смерть Ивана Грозного (18 марта 1584 г.) нарушила все планы. В 1584 г., когда в Сибири разгорелось массовое восстание татар, поднятое сибирским «карачи», высшим советником хана, который раньше — мнимо или действительно — отложился от Кучума и укрепился на Иртыше у р.Тары. Зимой 1584 — 1585 гг. подвоз продовольствия в го-

род прекратился и среди русских начался голод. Многие, в том числе и С. Волховской, умерли от болезней.

12 марта 1585 г. соединенные силы татар и хантов под начальством карачи обложили Кашлык. Казаки захватили его обоз и благополучно вернулись в Кашлык. Союзники карачи рассеялись по своим селениям, и осада На шлыка прекратилась. Эта победа, на короткое время улучшила положение русских. Через несколько педель после разгрома карачи татарин, подосланный Кучумом, принес Ермаку ложную весть, будто в Кашлык через р. Вагай направляется бухарский торговый караван, а хан не пропускает его. Ермак поверил и в июле со 150 казаками выступил навстречу каравану. Дойдя до устья Вагая, он разбил там татарский отряд. Остановился же Ермак близ устья р. Шиш, почти в 400 км от Кашлыка, и повернул назад потому, что местные жители поразили его своей нищетой. На обратном пути, в Ташатка-не, Ермаку снова принесли ложное известие, что бухарские купцы идут вниз по Вагаю, и он поспешил к его устью.

На берегу Иртыша, возле устья Вагая, 5 августа 1585 г. отряд остановился на ночлег. Чтобы не поднимать шума, татары просто душили спящих русских. Но Ермак проснулся и проложил себе дорогу через толпу врагов к берегу. Он прыгнул в стоящий у берега струг, за ним устремился один из воинов Кучума, вооруженный копьем; в схватке атаман стал одолевать татарина, но получил удар в горло и погиб. Дружина Ермака спаслась бегством в стругах и лишь «иные» полегли в ночном побоище.

Поход на Сибирь Ермака Тимофеевича

Походы Ермака и Брязги

Иван Москвитин

Поход к Охотскому морю

Из Якутска в 30-х годах XVII в. русские двигались в поисках «новых землиц» не только на юг и на север — вверх н вниз по Лоне, но и прямо на восток, отчасти под влиянием смутных1 слухов, что там, на востоке, простирается Теплое море. Кратчайший, путь через горы от Якутска к Тихому океану нашла группа казаков из отряда томского атамана Дмитрия Епифановича Копылова. Поздней осенью 1638 г. к верховьям: Алдана Копылов отправил партию казаков с задачей разыскать «Чиркол», но голод заставил их вернуться. В мае 1639 г. на разведку пути к «морю-океану» Копылов снарядил, но уже с проводника-' ми-эвенами другую партию — 30 человек во главе с томским казаком Иваном Юрьевичем Москвитиным. Среди них был якутский казак Нехорашко Иванович Колобов, который, как и Москвитин, представил в январе 1646 г. «скаску» о своей службе в отряде Москвитина — важнейшие документы об открытии Охотского моря; в поход пошел и толмач С. Петров Чистой.

Восемь дней Москвитин спускался по Алдану до устья Маи. Миновали устье р. Юдомы1 и продолжали двигаться по Мае к верховьям. По истечении шести недель пути проводники указали устье небольшой и мелкой реки Нудыми, впадающей в Маю слева (близ 138° 20' в. д.). Короткий и легкий перевал через открытый ими хребет Джугджур, отделяющий реки системы Лены от рек, текущих к «морю-окияну». В августе 1639 г., Москвитин впервые вышел в Ламское море. Весь путь от устья Май до «моря-окияна» через совершенно еще неизвестную, область отряд прошел немногим более чем в два месяца с остановками. Так русские на крайнем востоке Азии достигли северо-западной части Тихого океана — Охотского, моря. Зимой' 1639—1640 гг. в устье Ульи Москвитин построил два судна — с них началась история русского тихоокеанского флота. В конце апреля — начале мая Москвитин отправился морем на юг, захватив с собой -пленника в качестве вожа. Они прошли вдоль всего западного гористого берега Охотского моря до Удской губы, побывали в устье Уды и, обойдя с юга Шантарские о-ва, проникли в Сахалинский ;!залив.

Таким образом, казаки Москвитина открыли и ознакомились, конечно в самых общих чертах, с большей частью материкового побережья Охотского моря, приблизительно от 53° с. ш., 141° в. д. до 60° с. ш., 150° в. д. на протяжении 1700 км. Открытое и частично обследований ими море, которое первые русские нарекли Ламским, позднее получило название Охотского, может быть но р. Охота, но верой» нее по Охотскому острогу, поставленному близ ее устья, так как его порт стал в XVIII в. базой для важнейших морских экспедиций.

В устье Уды от местных жителей Москвитин получил дополнительные сведения об Амуре-реке и его притоках Чие (Зее) Омути (Амгуни), о низовых и островных народах.

Где-то на западном берегу Сахалинского залива проводник исчез. Москвитин видел небольшие острова у северного входа в Амурский лиман (Чкалова и Байдукова), а также часть северо-западного берега о. Сахалин.

Весной 1641 г., вторично перевалив хр. Джугджур, Москвитин вышел на один из левых притоков Май и в середине июля уже был в Якутске с богатой соболиной добычей.

На побережье Охотского моря люди Москвитина жили «с проходом два года». Географические данные, собранные Моеквитиным, К. Иванов использовал при составлении первой карты Дальнего Востока (март 1042 г.).

Семен Дежнев

Экспедиция Попова - Дежнёва:

открытие прохода из Ледовитого в Тихий океан

Семен Иванович Дежнёв родился около 1605 г. в Пив волости. Первые сведения о нем относятся к тому времени;, он начал отбывать казачьи службы в Сибири. Из Тобольска. перешел в Енисейск, а оттуда был направлен в Якутск, куда прибыл в 1638 г. Женат он был, насколько известно, дважды, оба раза на якутках и, вероятно, говорил по-якутски. В 1639—1640 гг. Дежнёв участвовал в нескольких походах на реки бассейна для сбора ясака, на Татту и Амгу (левые притоки Алдана) и на нижний Вилюй, в район Средневилюйска. Зимой 1640 г. он на Яне в отряде Дмитрия (Брилы) Михайловича Зыряна, который затем двинулся на Алазею, а Дежнёва отослал с «соболиной казной» в Якутск. По дороге Дежнёв был ранен стрелой в схватки с эвенами. Зимой 1641/42 г. он направился с отрядом Михаила Стадухина на верхнюю Индигирку, в Оймякон, перешел на Мому (правый приток Индигирки), а в начале лета 1643 г. спустился на коче по Индигирке до ее низовьев. Осенью Стадухин и как указывалось выше, перешел морем к Алазее и там соединились с Зыряном для дальнейшего морского похода на Колыму (осенью 1643.г.). Дежнёв, вероятно, принимал участие в постройке Нижнеколымска, где прожил три года.

В Нижнеколымск проникали самые соблазнительные слухи со стороны Большого Анюя о богатой соболями «захребетной реке Погыче» (Анадырь).

Приказчик богатого московского купца («царского гостя») Василия Усова холмогорец Федот Алексеев Попов, имевший уже опыт плавания в морях Ледовитого океана1, немедленно приступил в Нижнеколымске к огранизации большой промысловой экспедиции. Целью ее были поиски на востоке моржовых лежбищ и якобы богатой соболями р. Анадыря, как се правильно стали называть с 1647 г. В состав экспедиции входили 63 промышленника (включая Попова) и один казак Дежнёв— по его личной просьбе — как лицо, ответственное за сбор ясака: он обещал представить «государю прибыли на новой реке на Анадыре» 280 соболиных шкур. Летом 1647 г. четыре коча под начальством Попова вышли из Колымы в море. Неизвестно, как далеко они продвинулись на восток, но доказано, что их постигла неудача.

Неудача не изменила решения промышленников. Попов приступил к организации новой экспедиции; Дежнёв снова подал просьбу о назначении его ответственным сборщиком ясака. 20 июня 1648 г. из Колымы вышли в море и повернули на восток семь кочей (седьмой принадлежал Анкидинову), на всех было человек. Дежнёв и Попов помещались на различных судах.

В проливе (Лонга), возможно, у мыса Биллингса (близ 176° в.д.) во время бури разбились о льды два коча. Люди с них высадились на берег. Четыре коча, обогнув северо-восточный выступ Азии — тот мыс, который носит имя Дежнёва (66е 05' с. ш., 169° 40' з. д.).- впервые в истории прошли из Северного Ледовитого в Тихий океан.

Дежнёв не только открыл, но и первый пересек Корякское нагорье и 9 декабря 1648 г. вышел в низовье Анадыря. Из 12 ушедших лишь трое Присоединились к Дежнёву, судьба остальных не выяснена.

Кое-как 15 русских прожили на Анадыре зиму 1648/49 г. и строили речные суда. Когда река вскрылась, они на судах поднялись вверх на 500 км вверх по Анадырю до «анаульских людей.... ясак с них взяли». На верхнем Анадыре Дежнёв основал ясачное

зимовье.

В Сибири атаман Дежнёв служил еще на рр. Оленьке, Вилюе I Яне. Он вернулся в конце 1671 г. с соболиной казной в Москву и умер там в начале 1673 г.

Поярков

Поярков на Амуре и Охотском море

Якутск стал отправным пунктом и для тех русских землепроходцев, которые искали новые «землицы» на юге, продвигаясь вверх по притокам Лены — Олёкме и Витиму. Скоро они перевалили водораздельные хребты, и перед ними открылась обширная страна на великой реке Шилкар (Амур), населенная оседлыми даурами, но языку родственными монголам.

Слухи о богатствах Даурии все умножались, и в июле 1643 г. первый якутский воевода Петр Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством «письменного головы» Василия Даниловича Пояркова, выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищалей, а также медных котлов и тазов, сукна и бисера - для подарков местным жителям. Целью похода был сбор ясака и "прииск вновь неясачных людей», поиски месторождений серебра, меди и свинца и по возможности организация их выплавки. Поярков пошел в Даурию новым путём. В конце июля на шести дощаниках он поднялся по Алдану и рекам его бассейна — Учуру и Гонаму. Поярков оставил часть людей зимовать с судами и припасами на Гонаме, а сам налегке с отрядом в 90 человек пошел «зимником» на нартах и лыжах через Становой хребет и вышел к верховьям р. Брянты (система Зеи) у 128е в. д. Через 10 дней пути по Амурско-Зейскому плато он добрался до р. Умлекан, левого притока Зеи.

Здесь русские были уже в стране «пашенных людей» в Даурии. От аманатов и других пленных русские получили более точные сведения о стране, в частности о крупном притоке Зеи Селимде (Селемдже) и ее жителя-», о соседней Маньчжурии я Китае.

Поярков решил зимовать на Зее и поставил острог, возле устья Умлекана. 24 мая 1644 г., когда пришли суда с припасами, Поярков решил двигаться дальше, вниз, но Зее. Наконец в июне отряд вышел на Амур. Поярков остановился немного ниже устья р. Зеи—он решил срубить здесь острог и зимовать, а веской, как предписывала инструкция, двинуться вверх по Амуру - на Шилку — для проверки находок серебряных руд. Очевидно, он знал, что оттуда морем можно дойти до р. Ульи. От устья р. Сунгари начались земли другого народа - пашенных дючеров. Они жили в поселках, окруженных полями. Вскоре с юга и Амур «упала» крупная река, названная казаками Верхним Амуром,— это была Уссури.

Великая река поворачивала в их землях на северо-восток. Еще через восемь дней Поярков достиг устья Амура. Время было позднее, сентябрь, и Поярков остался здесь на вторую зимовку.

В конце мая 1645 г., когда устье Амура освободилось ото льда Поярков вышел в Амурский лиман, но не рискнул идти на юг, а повернул на север. Экспедиция продвигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море. Мореходы обходили «всякую губу», почему и шли так долго, открыв по крайней мере залив Академии. Разразившийся шторм отбросил их к какому-то большому острову, скорее всего к одному из группы Шантарских. Ранней весной 1646 г. отряд двинулся на нартах вверх но Улье и вышел к р. Мае, бассейн Лены. А затем но Алдану и Лене он вернулся к середине июня 1646 г. в Якутск. Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около 8 тыс. км, потеряв большей частью от голода 80 человек из 132. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв рр. Учур, Гонам, Зою, Амурско-Зейское плато и Зейско-Буреинскую равнину. От устья Зеи он первый спустился по Амуру до моря, проследив около 2 тыс. км его течения, открыл — вторично после Москвитина - Амурский лиман. Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о Сахалине2. Он первый совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря.

Поярков собрал ценные сведения о народах, живущих по Амуру,— даурах, дючерах, нанайцах и нивхах, убеждал якутских воевод присоединить амурские страны к Руси.

Владимир Атласов

Вторичное открытие Камчатки совершил в самом конце XVII в. новый приказчик Анадырского острога якутский казак Владимир Владимирович Атласов. Он был послан в 1695 г. из Якутска в Анадырский острог с сотней казаков собирать ясак с местных коряков и юкагиров. В начале 1697 г. в зимний поход против камчадалов выступил на оленях сам В. Атласов с отрядом в 125 человек, наполовину русских, наполовину юкагиров. Он прошел по восточному берегу Нен-жинской губы до 60° с. ш. и повернул на восток «через высокую гору» (южная часть Корякского нагорья), к устью одной из рек, впадающих в Олюторский залив Берингова моря, где обложил ясаком (алюторских) коряков. Соединенный отряд пошел

вверх но р. Т и гиль до Срединного хребта, перевалил его и проник на р. Камчатку в районе Ключевской Сопки. Люди В. Атласова и камчадалы сели в струги и поплыли вниз по р. Камчатке, долина которой была тогда густо населена. Вниз по р. Камчатке к морю Атласов послал на разведку одного казака, и тот насчитал от устья р. Еловки до моря. В низовьях Камчатки жило, по самому скромному подсчету, около 25 тыс. человек. Собрав сведения о низовьях р. Камчатки, Атласов повернул обратно. Атласов снова повернул на Юг и шел шесть недель вдоль западного берега Камчатки, собирая со встречных камчадалов ясак «ласкою и приветом». Атласов находился всего в 100 км от южной оконечности Камчатки. И отряд вернулся в Анадырский острог, а оттуда поздней весной "1700 г.— в Якутск. За пять лет (1095 1700) В. Атласов прошел больше 11 тыс. км.

В Верхнекамчатском острожке В. Атласов оставил 15 казаков вс главе с Потопом Серюковым. Сам В. Атласов из Якутска отправился с докладом в Москву. В Москве В. Атласов прожил с конца января по февраль 1701 г. и представил ряд «скасок», полностью или частично опубликованных несколько раз. Они содержали первые сведения о рельефе и климат Камчатки, о ее флоре и фауне, о морях, омывающих полуостров, и об их ледовом режиме. В «скасках» В. Атласов сообщил некоторые данные о Курильских островах, довольно обстоятельные известия о Японии и краткую информацию о «Большей Земле» (Северо-Западной Америке).

Он дал также детальную этнографическую характеристику населении Камчатки.

Просмотр содержимого документа

«Открытие Австралии»

Луис Ваэс Торрес

Капитаны оставшихся кораблей Диего Прадо-и-Товар и Луис Ваэс Торрес в июне 1606 г. обследовали открытую «большую землю», обойдя ее кругом, и убедились, что Кирос открыл не южный материк, а группу островов, и притом не очень крупных. Затем они довернули на запад с уклоном к северу и , впервые пересекая Каралловое море , 14июля достигли, по определению Торреса, у 110 30 ю.ш. оконечности Новой Гвинеи. На самом же деле крайний юго-восточный выступ Новой Гвинеи не заходит далеко на юг. В своем отчете Торрес сообщает, что он шел вдоль южного берега Новой Гвинеи 300 лиг (около 800 км), следовательно, открыл залив Папуа. То, что усмотрел на юге Торрес на таком расстоянии от Тагулы или от юго-восточного выступа Новой Гвинеи, было, несомненно, северным берегом Австралии с прилегающими островами. Пройдя еще 180 лиг (около 1000 км), корабли повернули на север и снова достигли у 4° ю. ш. южного берега Новой Гвинеи, простиравшегося с востока на запад. Последний переход они совершили в западном направлении с уклоном к северу, доказав таким образом, что на юге Новая Гвинея не соединяется ни с какой землей, и следовательно, представляет собой остров — как позже установлено, второй по величине (829 тыс. км2) в мире после Гренландии.

Через Молукки Торрес и Прадо перешли к о. Лусон (Филиппины) и в середине 1607 г. представили в Маниле отчеты. Они не были первыми европейцами, увидевшими южный материк, они, безусловно, первыми прошли через усеянный коралловыми рифами опасный пролив, отделяющий Австралию от Новой Гвинеи. в 1769 г. проход между Новой Гвинеей и выступом Австралии Торресовым проливом.

Виллем Янсзон

Частью Южного материка считалась Новая Гвинея, расположенная сравнительно близко от Явы. Первые известия об открытии голландцами Австралии относятся именно к попытке обследовать Новую Гвинею, северные берега которой, как мы говорили, были уже известны португальцам и испанцам. 28 ноября 1605 г. из Бантама (Западная Ява) на небольшом корабле (пинассе) «Дейф-кен» («Голубок») к Южному материку отправился Виллем Янсзон, более известный под сокращенным отчеством Янц. В начале 1606 г., обойдя с севера о-ва Кай и Ару, он достиг «Болотистой земли» (заболоченного юго-западного берега Новой Гвинеи у 6° ю. ш.) и проследил ее на 400 км, до 8° ю. ш. Обогнув низменный выступ (о. Колепом), «Голубок» пересек центральную часть Арафурского моря в юго-восточном направлении и неожиданно наткнулся на какую-то землю — западный берег п-ова Кейп-Йорк. У устья небольшого потока (у 11° 45' ю. ш.) голландцы произвели первую, документально доказанную высадку европейцев на Австралийском континенте. Затем «Голубок» направился на юг вдоль плоского пустынного берега, но 6 июня 1606 г. от мыса Кервер («Поворот», у 13°50' ю. ш.) почему-то развернулся на 180°, хотя, как убедился Янц, берег тянулся и далее к югу. В заливе

Албатросс, названном Янцем Мушиным, голландцы впервые столкнулись с австралийцами — с обеих сторон погибли несколько человек.

Продолжая движение к северу, моряки проследили побережье п-ова Кейп-Йорк почти до его северной оконечности — таким образом общая длина открытой ими части австралийского полу-; острова, которую Яиц окрестил Новой Гвинеей, составила около 350 км. Он фактически положил начало открытию залива Карпентария. Участник экспедиции Ян Лодевейк Россенгин, эмиссар! компании, нанес обнаруженную землю на точную карту, дошедшую до наших дней. Далее к северу, уже в Торресовом проливе, о существовании которого голландцы, вероятно, не подопревали , они повстречали много островков и на самом крупном из ним (Высоком —о. Принца Уэльского, у 10°45' , ю. ш.) высажива-] лись. «Голубок» благополучно миновал рифы, отмеченные на1 карте Я. Россенгина как «страшные», повернул на запад и вновь] прошел вдоль «Болотистой земли». Северо-западнее (у 4° ю. ш.) пинасса подошла к побережью, которое на карте Я. Россенгина протягивается в широтном направлении более чем на 200 км и сопровождается надписью Ос Папуас. Таким образом Яиц обнаружил еще один участок юго-западного берега Новой Гвинеи между! 134 и 136° в. д., а затем вернулся в Бантам. Его плавание подтверждало мнение, будто Новая Гвинея — это полуостров Южного материка. И Янц, и Россенгин так никогда и не узнали, что стали истинными первооткрывателями «зеленого» континента, ибо Л. Торрес 3 октября 1606 г. лишь видел в отдалении берег Австралии — на четыре с лишним месяца позже высадки голландцев на побережье материка.

Через 10 лет после Янца на пути к Батавии или от псе голландские капитаны стали открывать один за другим — в разное; время и в разных районах — большие участки северного, западного и южного побережья Новой Голландии.

Тасман

Все открытия голландцев на западных и южных берегах предполагаемой Южной земли были случайными и фрагментарными, оставив без ответа многие вопросы относительно ее размера и формы, а также коммерческой значимости. Для их разрешения в 1642 г. Ван'-Димен направил из Батавии на, о. Маврикий небольшую экспедицию (110 человек) на двух судах «Хемскерк» (120 т) и «Зехан» («Тригла»1), поставив во главе ее Абела Тасмана. 8 октября 1642 г. Тасман отплыл от о. Маврикий па юг, а затем шел на восток, держась в полосе между 44—49° ю. ш. и борясь с западными штормовыми ветрами и снежными шквалами. Он, конечно, не встретил никакого материка и 19 ноября решил, что продвинулся восточнее пункта, до которого доходил Тейсен. Тогда Тасман повернул на северо-восток и 24 ноября при ясной погоде открыл у 42° 25' ю. ш. высокий берег, названный им Вандименовой Землей (теперь Тасмания3). Плохая погода помешала голландцам высадиться, и они двинулись вдоль южного выступа новооткрытой земли, обнаружив несколько прибрежных островков. 29 ноября за выступом Тасман нашел большой залив (Сторм), а 2 декабря, обойдя полуостров, носящий ныне его имя. 5 декабря Тасман достиг 42°30' ю. ш., проследив около 700 км береговой линии новооткрытой земли, и обнаружил, что она протягивается далее к северо-западу. В связи с тем что ветер постоянно дул с запада и северо-запада, Тасман решил продолжить плавание на восток.

После девятидневного плавания в восточном направлении че-* рез акваторию, позже названную Тасмановым морем, С! декабря 1642 г. у 42° 10' ю. ш. голландцы увидели высокую землю — Южные, Альпы Южного острова Новой Зеландии. Подойдя ближе к берегу, суда повернули на северо-восток, обогнули мыс Фаулуинд и косу Фэруэлл-Спит и, проследив со съемкой около 600 км побережья, 18 декабря вошли в удобную бухту у 40° 40' ю. ш. Здесь произошла первая встреча с маори — народом, населяющим оба острова Новой Зеландии. 20 и 21 декабря суда крейсировали в акватории между Южным и Северным островами Новой Зеландии; Тасман присвоил ей имя «бухта Зехан». 25 декабря голландцы двинулись оттуда на съемку вер, не теряя берега из виду и ведя съемку: на карте Ф. Вискера нанесена непрерывная береговая линия — западный берег о. Северный—на протяжении около 1000 км. 4 января 1643 г. Тасман достиг северной оконечности этой земли и назвал ее мысом Марии Ван-Димен (34с30' ю. ш.). 5 января он прошел между этим мысом и о-вами «Трех Королей» (Три-Кингс, на 34° ю. ш.) из Тасманова моря в океан. Открытое им побережье Новой Зеландии длиной 1600 км он принял за западный выступ Южного материка.

Тасман взял курс на северо-восток, отыскивая «Кокосовые острова», посещенные Ле-Мером и Схаутеном, но, не дойдя до них, 12 января — 1 февраля 1643 г. открыл о-ва Тонга (иначе «Дружбы»), в том числе 21 января крупнейший Тонгатапу. 18 и 19 апреля Тасман обнаружил несколько островков, в том числе о. Каркар (у 146° в. д.), а затем, проследив северный берег Новой Гвинеи в западном направлении на протяжении 1000 км, он прошел мористее п-ова Чендравасих, 24 мая обогнул о. Вайгео, принятый им за западную оконечность Новой Гвинеи, и через моря Серам и Яванское прибыл в Батавию 15 июня 1643 г. Великая экспедиция Тасмана «отодвинула» границы антарктического материка на 800 км к югу. ясно продемонстрировав, что он не существует за 45е ю. ш., и доказала, что Новая Голландия не только не является его частью, но даже и близко не подходит к нему.

Вторая экспедиция Тасмана:

Новая Голландия — единый материк

Ван-Димен правильно оценил и великие достижения, и просчеты только что законченной экспедиции. И он распорядился снарядить три судна (111 человек команды) под общим начальством Тасмана, чтобы установить, единый ли материк Новая Голландия, а для этого проверить, нет ли у залива Карпентария проливов, ведущих па юг, к Вандименовой Земле, или на восток, в Коралловое море. т. е. не являются ли Новая Гвинея я Вандименова Земля островами. 29 января 1644 г. маленькая флотилия Тасмана, поднявшего флаг на яхте «Лиммен» (120 т), вышла из Батавии в восточном направлении.

Суда Тасмана провели непрерывную съемку южного берега Новой Гвинеи на протяжении 750 км от 7 до 9° ю. ш. и завершили открытие залива Карпентария, обойдя его восточный и впервые южный и западный берега. Оба опытных моряка не заметили входа п Торресов пролив, вероятно, из-за преграждающего его барьера коралловых рифов. Все побережье залива Карпентария покапано непрерывной линией: экспедиция докапала, следовательно, что иа него нет никакого прохода на юг, к Большому Австралийскому заливу и Вандименовой Земле. У юго-западного берега залива Карпентарии имеется надпись: «пресная вода» — устье крупной р. Ровер; маленькая бухта, куда она впадает, носит имя судна Тасмана — Лиммен-Байт. У северо-западного берега нанесен вновь открытый Гроте-Эйландт («Большой остров» — на наших картах Грут-Айленд, в английской транскрипции). Тасман и Вискер проследили и нанесли на точную для того времени карту побережье Северной и Западной Австралии па огромном протяжении приблизительно от пункта на 12° ю. т., 137° в. д. до '13° 45' ю. т., 113° 30' в. д. А всего с заливом Карпентария эта акспе-диция, которую ряд авторов называл неудачной, засняла около 5,5 тыс. км, из них открыла 3,5 тыс. км и доказала, что все «земли», обнаруженные голландцами (кроме Вандименовой Земли), являются частями единого материка Новой Голландии. Тасман и Вискер выявили, по не окрестили несколько бухт и большой залив Жозеф-Бонапарт, открыли и назвали залив Ван-Димсн — к результате на карте четко вырисовался крупный полуостров (Арнемленд). Не обошлось, естественно, без ошибок. Значительная часть прибрежных островов в заливе Карпентария, например о-ва Уэлсли, и у северного побережья (о. Мелвилл) были приняты за полуострова.

4 августа 1644 г. Тасман вернулся в Батавию.

Просмотр содержимого документа

«С-В морской путь»

Ченслор

Англия в первой половине XVI в. была слишком слаба, чтобы пытаться оспаривать португальское и испанское господство в южных и западных морях, но для англичан оставались открытыми северные моря. И они начали искать Северо-Восточный проход т. е. морской путь из Западной Европы в Восточную Азию в обход Северной Европы и Азии. Начальником экспедиции и командиром лучшего судна (120 т) был назначен знатный дворянин Хью Уиллоуби; главным штурманом флотилии и капитаном крупнейшего (160 т) корабля — Ричард Ченслор; командиром третьего (90 т) — штурман Корнелий Дюрферт.

10 мая 1553 г. флотилия Уиллоуби оставила устье Темзы, но из-за сильных противных ветров и волнения только в августе достигла норвежского о. Сенья (у 69° с. ш.). Там в ночь на 3 августа 1553 г. поднялась буря, и судно Ченслора навсегда разлучилось двумя с другими.

Корабль Ченслора (штурман Стивен Барроу), обогнув Нордкап, неделю простоял у Варде, ожидая Уиллоуби, а затем проник в Белое море и 24 августа 1553 г. вошел в устье Северной Двины. Ченслор, не дождавшись разрешения, отправился санным путем в Москву. На полпути он встретил гонца, который передал ему царское приглашение. Иван IV с большой пышностью принял «королевского посла» (так назвал себя Ченслор) и обещал покровительство английским купцам. В марте 1554 г. он отпустил Ченслора с почетом, но под крепкой охраной. Когда Ченслор вернулся в Англию, «Общество купцов-предпринимателей» было официально утверждено правительством. Кабот стал директором этой «Московской компании», как ее обычно называли, а Ченслор в 1555 г. снова отправился на Русь, на этот раз действительно как посол. С ним прибыли два агента «Московской компании». Англичане получили от Ивана IV обещанные привилегии. Чейслор отплыл в Англию с царским послом Осипом Григорьевичем Непеей, но утонул, когда корабль потерпел крушение у шотландских берегов. Непея спасся и добился в Лондоне таких же льгот, какие англичане получили в Москве.

Стивен Барроу

Купцы-предприниматели надеялись через Обь, о которой они узнали от русских, проникнуть в Катай. Поэтому Стивен Барроу был послан в 1556 г. к Оби на небольшом судне «Серчтрифт» («Ищи выгоды»). Его отчет дает верную характеристику условий плавания в Ледовитом океане. 9 июня 1556 г. Барроу благополучие вошел в устье Колы.

22 июня «Серчтрифт» вышел в море с русскими ладьями, однако при попутном ветре все лодьи опережали его. Медленно продвигаясь на восток, большей частью вдоль берега, Барроу два дня неудачно пытался обогнуть Канин Нос. 15 июля Барроу прошел через «опасный бар» Печоры. Там он простоял пять дней, а затем один двинулся в открытое море. Утром 21 июля «Серчтрифт» попал во льды. Выйдя из них, Барроу четыре дня следовал на восток, подошел к острову (вероятно, Междушарский) у юго-западного берега Новой Земли и у 72° 42' с. ш., по его определению, нашел хорошую стоянку. 31 июля Барроу стал на якорь «среди Вайгачских островов» — у острова близ северо-западного берега Вайгача, где увидел русских на двух малых ладьях. Через два дня он перешел к другому островку.

Барроу очень мало продвинулся на восток и 22 августа повернул обратно, «потеряв всякую надежду в этом году на какие-нибудь новые открытия на востоке». Перезимовал Барроу в Холмогорах. Весной 1557 г. ему приказали идти1: «на поиски некоторых английских судов», но он выполнил под благовидным предлогом другое, тайное поручение: описал Мурманский берег, а«мимоходом» составил первый краткий англо-ненецкий словарь (около 100 слов).

Виллем Баренц

Первая экспедиция Баренца

За англичанами на поиски Северо-Восточного прохода двинулись голландцы. В июне 1594 г. из Голландии на север вышла экспедиция на трех кораблях и яхте с заданием «открыть удобный морской путь в царства Катайское и Синское, проходящий к северу от Норвегии, Московии и Татарии». Одним кораблем командовал амстердамец Виллем Барентсзон (сын Варента), прославившийся под обычным у голландцев сокращенным отчеством Баренц. второе судно шло под командованием Корнелиса Корне-лиезона Ноя, третье — Вранта Исбрантзона Тетгалеса. Торговым комиссаром на его корабле был Ян Хейген Линсхотен; он владел пером и описал это и последующее путешествия.

Близ устья Колы экспедиция разделилась: Най и Тетгалсс двинулись прямо на восток, через Югорский Шар проникли в Карское море и достигли западного берега Ямала у 71° с.ш. Баренц повел «рой корабль и яхту на северо-восток, с тем чтобы обогнуть с севера Новую Землю, за которой рассчитывал найти свободное ото льда море. 4 июля он увидел мыс, видимо Сухой Нос, западный мыс Северного острова (73 °47' с. ш., 53°45' в. д.). Продвигаясь на север, Баренц открыл о. Адмиралтейства (вторично после русских) и

прошел пролив, отделяющий его от Новой Земли2. На 75° 54' с. ш. у острова голландцы «нашли обломок русского корабля», а за 76° с. ш. миновали голый «Остров с крестами» — так назвал его Баренц, увидевший там два креста; несомненно, их поставили русские на могилах или как опознавательные знаки. Вот как далеко. на север заходили русские зверобой уже в XVI в. В этом районе голландцы впервые увидели лежбища моржей и встретили белого медведя. С 13 июля продвижение на север очень замедлилось.

29 июля Баренц открыл у 77° с. ш. «крайний северный мыс Новой Земли, названный Ледяным» (мыс Карлсена), а 1 августа близ него— небольшие Оранские о-ва. «...Моряки не желали идти дальше. Поэтому... он счел за лучшее... вернуться к другим кораблям, взяв курс к Вайгачу...» У Матвеева ..острова (69° 28' с. ш.) флотилия соединилась. Баренц был удручен «поражением», капитаны Най и Тетгалес ликовали. В сентябре все суда вернулись в Голландию. Два «победителя» были встречены с триумфом и возглавили в 1595 г. большую экспедицию. Баренц в ней был главный штурманом и капитаном одного из кораблей. Голландцы вернулись на родину, ничего не добившись.

Вторичное открытие Шпицбергена

и смерть Баренца

Правительство Нидерландов назначило большую премию тому, кто откроет Северо-Восточный проход, и амстердамский сенат снарядил два корабля, командирами которых были назначены Якоб Гемскерк и Ян Рейп. Баренца обошли, но он согласился пойти штурманом с Гемскерком. Считая, что неудача 1595 г. объясняется поздним выходом из Голландии, экспедиция двинулась в путь весной 1596г. Неожиданно под 74° 26' с. ш. открылся остров, у которого был убит, белый медведь, поэтому его назвали Медвежьим.

Взял курс на север, с уклоном к востоку. 19 июля близ 80° с. ш. голландцы увидели землю, принятую ими за часть Гренландии, с множеством заостренных вершин, поэтому назвали ее Spitsbergen.

Продвинувшись вдоль нее на запад, моряки обнаружили меридиональный залив — это был Вуд-фьорд на северном побережье о. Западный Шпицберген (у 14° в. д.). Через три дня, после неудачной попытки пробиться сквозь льды на северо-запад, голландцы повернули к югу и за 79° с. ш. нашли, по Де Феру, «залив или пролив». Не дойдя лишь 15 км до южного выхода из этого, как мы теперь знаем, пролива Форлансуннет (длина 90 км), отделяющего Западный Шпицберген от о. Земля Принца Карла, они вернулись к северному выходу. 28 июня, обогнув мыс Фуглехукен («Птичий»), моряки проследили весь западный берег Земли Принца Карла и . почти весь юго-западный берег Шпицбергена.

1 июля корабли вернулись к Медвежьему острову. Рейп повел свое судно снова на север, Гемскерк и Баренц двинулись прямо на восток и 17 июля подошли к Новой Земле у 73° 20' с. ш., а затем повернули на север. В непрерывной борьбе со льдами они достигли 19 августа мыса Желания, а немного юго-восточнее — мыса Флиссингского (название дано Баренцем). 126 августа остановились на зимовку в Ледяной Гавани.

Через шесть дней, после того как голландцы покинули зимовку, им удалось обогнуть Ледяной мыс. За мысом 20 июня 1597 г. Баренцу сообщили, что больной матрос кончается. Он сказал: «Мне кажется, что и я протяну недолго», попросил у Де Фера напиться и умер. Тело его было опущено в море, которое с 1853 г. начали называть Баренцевым. Моряки очень медленно продвигались на юг, лишь 28 июля достигли южного берега Новой Земли.

Когда погода улучшилась, они пошли на юг и узнали от встречных русских, что находятся близ Печоры. С величайшими усилиями обе шлюпки 2 сентября добрались до Колы.

В Коле стояли три голландских корабля. Один из них под командой Рейна. Тот после безуспешной попытки подняться в 1596 г. севернее Шпицбергена вернулся в Голландию, летом 1597 г. ходил в Архангельск и теперь возвращался домой. Он доставил спутников

Баренца в Амстердам 1 ноября 1597 г.

Третье плавание Баренца

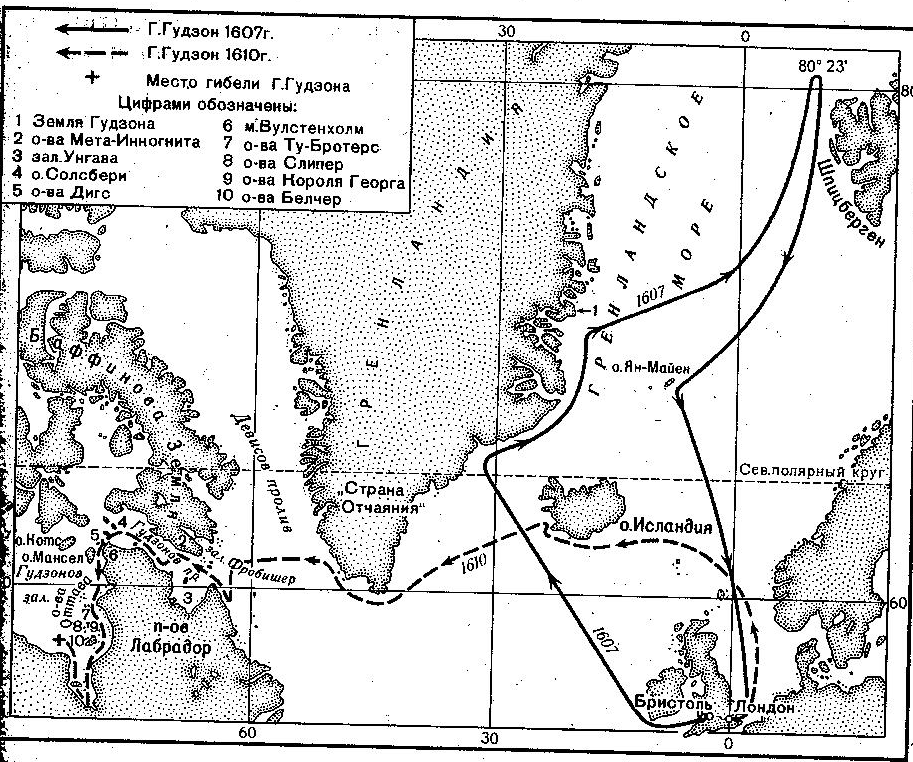

Генри Гудзон

Капитан Генри Гудзон в возрасте около 47 лет поступил в 1607 г. на службу «Московской компании», которая предоставила в его распоряжение барк (80 т) с командой в 12 человек. На таком судне он должен был пройти в Японию прямо через Северный полюс. В июне Гудзон, двигаясь при исключительно благоприятных ледовых условиях вдоль восточного берега Гренландии, достиг 73° с. ш., но из-за непроходимых льдов повернул на северо-восток. В конце июня он увидел под 78° 31' с. ш. остров, который назвал Новой Землей, а это был Западный Шпицберген. Гудзон обогнул северо-западную оконечность острова и в середине июля поднялся к 80° 23' с. ш. Встретив там непроходимые льды, он повернул на юг и под 71° с. ш. открыл небольшой одинокий о. Ян-Майей с двумя вершинами, названный им «Зубцами Гудзона» '. В середине сентября Гудзон вернулся в Лондон. Его плавание имело важное практическое значение: Гудзон подтвердил сведения о богатых возможностях китобойного и зверобойного промысла в Гренландском море; и английские и голландские промышленники немедленно воспользовались его указаниями. Но «Московская компания» была недовольна; задание — достичь Японии — осталось невыполненным. Все-таки в 1608 г. Гудзона вновь послали на Дальний Восток, на этот раз не через полюс, а северо-восточным путем. 26 июня Гудзон подошел к юго-западному берегу Новой Земли, но, отступив перед льдами, через месяц ни с чем вернулся на родину. И «Московская компания» рассчитала неудачливого капитана, который в 1609—1611 гг. на службе других компаний совершал открытия и погиб в американских водах.

Плавания Гудзона (1607-1610)

Просмотр содержимого документа

«С-З морской путь»

Плавания Себастьяна Кабота

Долгие годы считалось, что С. Кабот, знающий и опытный моряк, но очень тщеславный человек, прикрывавшийся именем отца, после возвращения из экспедиции, во время которой Д. Кабот умер, больше не плавал. Обнаруженные сравнительно недавно в Англии документы позволяют ныне уверенно говорить еще о двух самостоятельных плаваниях С. Кабота в высоких широтах Северо-Западной Атлантики. Первое состоялось в 1504 г. На двух кораблях бристольских купцов весной 1504 г. он достиг Североамериканского материка — не известно, какого пункта, а в июне лег на обратный курс. Географические результаты экспедиции не указаны, а товарные отмечены: оба судна вернулись осенью того же года в Бристоль с грузом соленой рыбы (40 т) и тресковой печени (7 т) из района о. Ньюфаундленд.

Второе плавание было выполнено в 1508—1509 гг. на кораблях, снаряженных королем. Кабот проследовал вдоль восточного побережья Лабрадора до 64° с. ш. в поисках Северо-Западного прохода и проник в пролив, находящийся, судя по сохранившимся скупым сведениям из его отчета, между 61 и 64° с. ш. Он прошел по этому проливу около 10° по долготе, т. е. 540 км, а затем повернул на юг, в большое море — Тихий океан, по его мнению. Положение и размеры пройденного им пролива соответствуют примерно Гудзонову проливу — длина около 800 км, расположен между 60°30л и 64° с. ш. Эти факты позволяют считать, что Кабот открыл, правда вторично, после норманнов, Гудзонов пролив и Гудзонов залив.

Фробишер

В последней четверти XVI и в начале XVII в. английские моряки совершили ряд плаваний, надеясь отыскать Се внро-Западный проход из Атлантического в Тихий океан. Первым — после отца и сына Капотов возобновил поиски прохода с целью дойти до Китая, обогнув с севера Америку, морской офицер Мартин Фробишер.

Фробишер в июне 1576 г. обогнул Шотландию и 11 июля увидел иод 61° с. ш. высокую, покрытую снегом землю Фрисланд (Гренландию). 20 августа у 63° с. ш. и 64° з. д. он высадился на островок Локс-Ленд, а затем проник в узкий залив, который принял за желанный проход и назвал проливом Фробишера. Лежащий к северу «азиатский материк» Фробишера — это выступ той же Баффиновой Земли, называющейся теперь п-овом Холл.

С поредевшей командой, без лодки Фробицщ.. не рискнул двинуться дальше на запад; к тому же наступила осень и он спешил вернуться в Англию, чтобы сообщить там о своем двойном «великом» открытии: пролива в Тихий океан и золотой руды,. Захватив с собой эскимоса, Фробишер в конке августа поднял паруса и 2 октября вошел в Темзу.

Немедленно организовалась «Катайская компания», получившая большие привилегии. Большой корабль должен был с грузом золотой руды немедленно вернуться в Англии.. Фробишер с двумя барками — продолжать исследование «пролива» и пройти в «Катай» или в крайнем случае так далеко на запад, чтобы удостовериться, что он находится в другом океане. Дойдя до «американской суши» (Мета-Инкогнита) 19 июля 1577 г. С «драгоценным» грузом (более 200 т камня) 23 сентября ужо был в Англии. 30 мая 1578 г. под начальством Фробишера вышли па запад 15 судов с тройным заданием: основать колонии» и построить крепость у «пролива»: немедленно приступить к добыче золота; продолжать с малыми судами исследование «пролива» и дойти по возможности до «Катая». Суда, рассеянные и отброшенные бурей на юг, попали в настоящий широкий, свободный ото льдов пролив, за которым на западе было видно свободное море, причем берег «американской суши» уклонился к югу. Собрав суда, Фробишер повел их на северо-восток и открыл проход между землей (полуостровом) Мета-Инкогнита на западе и группой небольших островов (Резольюшен, Эджел и др.) на востоке. Теперь даже в его глазах Мета-Инкогнита не могла быть материком, так как находилась между двумя проливами: одним настоящим — на юге (Гудзонов пролив), другим мнимым — на севере (залив Фробишера). Хотя Фробишер действительно видел подлинную Гренландию, положил начало открытию Баффиновой Земли и входил в широкие проливы, которые позднее стали называться Девисовым и Гудзоновым, он внес большую путаницу в карты Северо-Западной Атлантики: и до начала XVII в. картографы называли Гренландией не один, а целых четыре острова, существующий и выдуманные. Но он первый изучил Природу айсбергов. Трюмы всех судов были наполнены «золотой рудой», и 31 августа флотилия двинулась обратно. На следующий день буря рассеяла суда, и они поодиночке вернулись в разные английские порты. Величайшее английское заокеанское предприятие XVI в. закончилось величайшим крахом: Мета-Инкогнита оказалась не материком, 5 островом, «пролив» Фробишера — заливом, в «золотой» руде не было золота.

Джон Девис

Мечта найти Северо-Западный проход все еще владела английскими умами. Во главе экспедиции был поставлен Джон Девис, «человек очень сведущий в мореходном искусстве». Во второй половине июля 1585 г. Девис достиг юго-восточной окраины Гренландии. Но картографическая путаница, внесенная Фробишером, была так велика, что Девис не признал Гренландии и решил, что Перед ним какой-то новый остров. Он повернул на юго-запад и через несколько дней потерял из виду эту «Страну

отчаяния» (Десолейшн). Затем он взял курс на северо-запад, обогнув таким образом южную оконечность Гренландии, и снова увидел землю у 64°15' с. ш. Там моряки обнаружили отличную гавань в спокойном заливе Гилберта (теперь Готхоб) и близ нее стойбище эскимосов.