СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Формирование математической функциональной грамотности у младших школьников

Приёмы формирования математической функциональной грамотности у детей младшео школьного возвраста

Просмотр содержимого документа

«Формирование математической функциональной грамотности у младших школьников»

Министерство просвещения Российской Федерации

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет психолого-педагогического образования

Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Выпускная квалификационная работа

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

профилю подготовки «Психология и педагогика начального образования»

Нижний Тагил 2022

Министерство просвещения Российской Федерации

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет психолого-педагогического образования

Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования

|

| Работа допущена к защите Зав. кафедрой ППО _______/Е. В. Малеева/ «04» февраля 2022 г. |

Выпускная квалификационная работа

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,

профиль «Психология и педагогика начального образования»

| Исполнитель: студентка группы Нт-505 ПСНО |

________________ /подпись/ | Колногорова Ксения Дмитриевна |

|

Руководитель: доцент кафедры ППО |

_________________ /подпись/

|

Зубарева Е. С., кандидат педагогических наук |

| Рецензент: доцент кафедры ППО |

__________________ /подпись/

| Ломаева М.В., кандидат педагогических наук |

| Нормоконтролер: доцент кафедры ППО |

__________________ /подпись/

| Зубарева Е. С., кандидат педагогических наук |

Нижний Тагил 2022

Министерство просвещения Российской Федерации

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет психолого-педагогического образования

Кафедра психологии и педагогики дошкольного и начального образования

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. кафедрой ППО

________ Е. В. Малеева

ЗАДАНИЕ

на подготовку выпускной квалификационной работы

Студентки Нт-505 ПСНО группы Колногоровой Ксении Дмитриевны.

Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.

Профиль: «Психология и педагогика начального образования».

Руководитель ВКР: Зубарева Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования филиала РГППУ в городе Нижнем Тагиле.

Срок выполнения ВКР: с 10.11.2021 г. по 13.03.2022 г.

Тема ВКР: «Формирование математической функциональной грамотности у младших школьников».

Утверждена: Протокол заседания кафедры № 2 от 15.10.2021 года. Приказ по НТГСПИ (ф) РГППУ № 822-У от 10.11.2021 г.

Перечень основных теоретических вопросов, подлежащих разработке в данной ВКР: сущность и содержание понятия «математическая функциональная грамотность», её признаки, структура и уровни развития; особенности формирования математической функциональной грамотности у младших школьников; характеристика приёмов, направленных на формирования математической функциональной грамотности младших школьников.

Содержание практической части ВКР (исследовательские материалы, иллюстрированное приложение, творческие работы и т.д.): описание методик и результатов диагностики уровня сформированности математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста; педагогический проект формирования математической функциональной грамотности у младших школьников.

Основная литература и исходные данные к работе: психологии школьников, возрастным особенностям развития в том числе детей младшего школьного возраста посвящены фундаментальные труды ученых Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина; вопросами изучения функциональной грамотности школьников занимались ученые И. В. Семенова, М. А. Ушакова, К. Т. Медеубаева, М. И. Козлова; функциональной грамотности младшего школьного возраста посвятили свои труды Н. Ф. Виноградова и А. Е. Жумабаева; работы Н. М. Евтыховой, Л. Л. Баговой, А. П. Карачевцевой посвящены математической функциональной грамотности младшеклассников.

План-график выполнения ВКР

| Этапы выполнения ВКР | Сроки их выполнения | Подпись руководителя |

| Ознакомление с положением о подготовке и защите ВКР, программой ИГА | 08.11.2021 г. |

|

| Написание заявления о выборе темы ВКР | 08.11.2021 г. |

|

| Составление плана работы по написанию ВКР (совместно с руководителем) | до 17.11.2021 г. |

|

| Представление списка использованной литературы и источников | до 27.11.2021 г. |

|

| Разработка и согласование с руководителем введения ВКР | до 10.12.2021 г. |

|

| Разработка и согласование с руководителем первой главы ВКР | до 24.12.2021 г. |

|

| Разработка и согласование с руководителем второй главы ВКР | до 19.01.2022 г. |

|

| Разработка и согласование с руководителем заключения ВКР | до 26.01.2022 г. |

|

| Оформление текста ВКР | до 03.02.2022 г. |

|

| Проведение предварительной защиты ВКР | 04.02.2022 г. |

|

| Устранение замечаний после предварительной защиты ВКР | до 28.02.2022 г. |

|

| Проверка текста ВКР на объем заимствований (научным руководителем) | до 4.03.2022 г. |

|

| Прохождение нормоконтроля ВКР | 1.03.2022 г. |

|

| Представление ВКР рецензенту для написания рецензии | 4-13.03.2022 г.

|

|

| Представление ВКР руководителю для написания отзыва | до 4.03.2022 г.

|

|

| Составление реестра ВКР | до 13.03.2022 г. |

|

| Представление ВКР в ГЭК (секретарю ГЭК) | 14.03.2022 г.

|

|

| Защита выпускной квалификационной работы | 18.03.2022 г. |

|

|

Задание получил: |

|

| /Колногорова К.Д./ |

| 10.11.2021 г. | |

|

| (подпись студента) |

| (Фамилия И. О. студента) |

| (дата) | |

|

Решением кафедры психологии и педагогики дошкольного и начального образования от 04.02.2022 г., протокол № 6, выпускная квалификационная | ||||||

| работа студентки | Колногоровой Ксении Дмитриевны | |||||

|

| (Фамилия И. О. студента) | |||||

признана завершенной и допущена к защите в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

| Заведующая кафедрой |

|

| /Малеева М. В./ |

| 04.02.2022 г |

|

|

| (подпись) |

| (Фамилия И. О.) |

| (дата) |

|

| Руководитель ВКР |

|

| /Зубарева Е.С./ |

| 04.02.2022 г | |

|

| (подпись) |

| (Фамилия И. О.) |

| (дата) | |

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа выполнена на 81 странице, содержит 3 таблицы, 37 источников литературы, а также 2 приложения на 11 страницах.

Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, младший школьный возраст, обучение, PISA.

Библиографическое описание ВКР.

Колногорова, Ксения Дмитриевна. Формирование математической функциональной грамотности у младших школьников [Текст] : выпускная квалификационная работа / исполн.: К. Д. Колногорова; рук.: Зубарева Е. С.; М-во просвещения Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. ин-т (ф) ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», Фак. психол.-пед. образования, Каф. психологии и педагогики дошкол. и нач. образования. Нижний Тагил: НТГСПИ (ф) РГППУ, 2022. 81 л. Библиогр.: л. 65–69 (37 назв.).

Краткая характеристика содержания ВКР:

Тема: «Формирование математической функциональной грамотности у младших школьников».

Проблема исследования заключается недостаточность методической продукции, которая позволит формировать функциональную математическую грамотность.

Цель исследования: выявить и научно обосновать приемы, направленные на формирования математической функциональной грамотности у младших школьников на уроках математики.

На основе изучения и анализа психолого-педагогической и методической литературы изучили понятие «функциональная грамотность» и познакомились с её признаками, структурой и уровнями развития; определили особенности формирования математической функциональной грамотности в младшем школьном возрасте; проанализировали ресурсы и условия реализации комплекса заданий, направленных на развитие математической функциональной грамотности младших школьников; выявили наиболее эффективные приемы формирования математической функциональной грамотности у младших школьников в процессе обучения. Описали методику и результаты диагностики уровня сформированности математической функциональной грамотности; разработали педагогический проект, направленный на формирование математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста.

Новизна выполненной выпускной квалификационной работы в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению заключается в том, что созданный педагогический проект представляет собой набор приёмов, последовательная реализация которых способствует успешному формированию математической функциональной грамотности у младших школьников.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 9 | |

| Глава 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОСТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА |

13 |

| 1.1. | Сущность и содержание понятия «математическая функциональная грамотность», её признаки, структура и уровни развития |

13 |

| 1.2. | Особенности формирования математической функциональной грамотности у младших школьников |

20 |

| 1.3.

| Характеристика приемов формирования математической функциональной грамотности младших школьников |

30 |

| ВЫВОДЫ | ПО ГЛАВЕ 1 | 43 |

| Глава 2. | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ |

45 |

| 2.1. | Описание методик и результатов диагностики уровня сформированности математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста | 45

|

| 2.2. | Педагогический проект формирования математической функциональной грамотности у младших школьников | 50

|

| ВЫВОДЫ | ПО ГЛАВЕ 2 | 61 |

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 62 | |

| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 65 | |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Комплексная диагностическая работа | 70 | |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Комбинированная диагностическая работа для 2 класса по определению математической функциональной грамотности | 78 | |

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе существенно возрастает значимость качества математического образования.

Актуальность исследования формирования математической функциональной грамотности у младших школьников обусловлена значительными изменениями приоритетов школьного образования в России. Усиливается внимание к обеспечению адаптации обучающихся к существующим реалиям, наиболее значимыми становится использование математической функциональной грамотности как одно из необходимых условий эффективной жизнедеятельности для реализации их самообучения и саморазвития.

Единство образовательных требований к результатам освоения программ начального общего образования реализуется в Федеральном государственном образовательном стандарте на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни [1].

Также, одним из показателей успешности вхождения в мировое образовательное пространство, является выполнение образовательных международных стандартов, в которых формирование математической функциональной грамотности обозначено в качестве одной из приоритетных задач. Формирование функциональной грамотности рассматривается как условие становления динамичной, творческой, ответственной и конкурентоспособной личности.

Математическая грамотность, по словам А. А. Леонтьева, предусматривает способность человека использовать приобретенные в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений [13].

В условиях современной основной школы образовательный процесс ориентирован на формирование личностных, предметных и метапредметных результатов, достижение которых обеспечивает формирование личностных характеристик, соответствующих портрету выпускника основной школы. Одним из показателей их сформированности является уровень знаний и умений школьников, достаточный для нормального функционирования личности в системе социальных отношений. Одновременно с этим формируется и готовность учащихся максимально адаптироваться и функционировать во внешней среде.

По результатам тестирования Programme for International Student Assessment (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) в 2018 году, Россия занимает в международном рейтинге качества образования 30 место по математической функциональной грамотности. Данные факты показывают необходимость ориентации части учебного процесса на формирование математической функциональной грамотности. В Федеральной целевой программе развития образования указывается на необходимость пристального внимания к системе оценочных процедур (включая международные исследования качества) в общем образовании [6].

Вопрос функциональной грамотности учащихся и всего подрастающего поколения также отражен в послании Президента: «Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни» [2].

Психологии школьников, возрастным особенностям развития, в том числе детей младшего школьного возраста, посвящены фундаментальные труды ученых Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина. Вопросами изучения функциональной грамотности школьников занимались ученые И. В. Семенова, М. А. Ушакова, К. Т. Медеубаева, М. И. Козлова. Функциональной грамотности младшего школьного возраста посвятили свои труды Н. Ф. Виноградова и А. Е. Жумабаева. Работы Н. М. Евтыховой, Л. Л. Баговой, А. П. Карачевцевой посвящены математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста.

На основе анализа нормативных документов, психолого-педагогической, методической литературы и педагогического опыта были определены следующие противоречия:

– между требованиями ФГОС НОО к результату образования, в том числе и к математической компетентности выпускников начальной школы и реальными недостаточно высокими результатами математической функциональной грамотности обучающихся;

– между достаточной теоретической изученностью проблемы формирования математической функциональной грамотности младших школьников и трудностями в отборе действенных педагогических средств по формированию математической функциональной грамотности обучающихся;

– между необходимостью развития математической грамотности у младших школьников и недостаточным количеством методических пособий, позволяющих целенаправленно и планомерно развивать математическую грамотность младших школьников.

Из данных противоречий нами была выделена следующая проблема: «Каковы педагогические условия формирования математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста?».

Объект исследования – процесс формирования математической функциональной грамотности у младших школьников.

Предмет исследования – приёмы математической функциональной грамотности на уроках математики.

В соответствии с темой были определены цель и задачи исследования.

Цель: выявить и научно обосновать приемы, направленные на формирования математической функциональной грамотности у младших школьников на уроках математики.

Задачи:

1. На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы изучить понятие «математическая функциональная грамотность» и ознакомиться с её признаками, структурой и уровнями развития;

2. Изучить психологические особенности детей младшего школьного возраста и определить особенности формирования математической функциональной грамотности в младшем школьном возрасте;

3. Выявить наиболее эффективные приемы формирования математической функциональной грамотности у младших школьников в процессе обучения;

4. Подобрать методики и описать результаты диагностики уровня сформированности математической функциональной грамотности;

5. Разработать педагогический проект, направленный на формирование математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста.

Гипотеза исследования: процесс формирования математической функциональной грамотности будет эффективнее, если преподаватель в своей деятельности будет иметь, учитывать и использовать приёмы, направленные на формирование математической функциональной грамотности у младших школьников.

Методы теоретического исследования: анализ психолого-педагогической литературы, сравнение, обобщение.

Методы эмпирического исследования: тестирование, констатирующий эксперимент.

Практическая значимость заключается в том, что подобранные приемы при грамотном включении в урок, способствует успешному формированию функциональной грамотности у младших школьников.

Структура и объем: дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы (37 источников), двух приложений. Объем работы составляет 81 страницу.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОСТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сущность и содержание понятия «функциональная грамотность», её признаки, структура и уровни развития

Сложности современного мира требуют иного подхода в педагогике: это связано с появлением новых технологий, новых профессий, сфер экономики и с социально-психологическими изменениями самого человека. Окружающий мир больше не аналогово-текстологический, его сменяет визуально-цифровой – и это требует расширения и переосмысления понятия «функциональная грамотность» [34].

Само понятие было впервые употреблено на Всемирном конгрессе министров просвещения в Тегеране в 1965 году, и тогда под функциональной грамотностью подразумевалась как «совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и решения житейских проблем». Однако уже в 1978 Организация Объединенных наций по образованию, науке и культуре переработало и дополнило это понятие: «функционально грамотным считается только тот, кто может принимать участие во всех видах деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного функционирования его группы и которые дают ему также возможность продолжать пользоваться чтением, письмом и счётом для своего собственного развития и для дальнейшего развития общины (социального окружения)» [5].

Буквально ещё через двенадцать лет Организация Объединенных наций по образованию, науке и культуре объявила Десятилетие грамотности в самой широкой интерпретации данного понятия с 2002 по 2012 гг., в декларации этого всемирного события функциональная грамотность становится больше, чем просто базовая грамотность: теперь это «…полноценно и эффективно функционировать как члены сообщества, родители, граждане и работники» [5].

Однако революция в науке и технике внесла свои коррективы в развитие и функциональной грамотности, и самого понятия о ней. Многие ученые приводят все новые и новые формулировки, стараясь наиболее полно описать функциональную грамотность современного человека.

Углубимся в понятие «функциональная грамотность». А. А. Леонтьев даёт следующее определение: «Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [11].

Функциональная грамотность — «способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний».

Функционально грамотная личность — это человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и интересами [27].

Основные признаки функционально грамотной личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий жить среди людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми компетенциями.

Содержание функциональной грамотности:

— языковая грамотность;

— компьютерная и информационная грамотность;

— правовая грамотность;

— гражданская грамотность;

— финансовая грамотность;

— экологическая грамотность;

— профессиональные и специальные аспекты функциональной грамотности (менеджмент, PR, бизнес-планирование, новые технологии и т.д.).

Особое место в представлении о функциональной грамотности занимает деятельностная грамотность: способность ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять коммуникацию, реализовывать простейшие акты деятельности в ситуации неопределенности [15].

Функциональная грамотность отражает общеучебную компетенцию, что на современном этапе обеспечивается за счет внедрения ФГОС на всех уровнях образования. Кроме того, функциональная грамотность упоминается в Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации. В нем подчеркивается, что только функциональная грамотность (владение современной техникой, языками и т.п.) позволяет современному человеку осваивать социальную и природную среду, активно работать в условиях интенсивной экономики и постиндустриальной цивилизации, стать гражданином мира в широком смысле [4].

Сам термин «грамотность» имеет специфическое содержание в данном исследовании. Здесь под грамотностью понимается скорее способность функционально использовать математические знания и умения, нежели мастерское владение этими знаниями в рамках требований школьной программы. И эту способность можно называть «функциональной математической грамотностью» [3].

Итак, математическая функциональная грамотность — способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и в будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

В принятом определении, «заниматься» математикой не означает выполнять простые физические или социальные математические действия (например, вычислить сдачу при покупке в магазине), под этим подразумевается более широкое использование математики в связи с самыми различными целями, например, высказать обоснованное мнение о бюджете, предлагаемом правительством [30].

Функциональная математическая грамотность включает также способность выделять в различных ситуациях математическую проблему и решать ее, а также наклонность выполнять такую деятельность, что достаточно часто связано с такими чертами характера, как уверенностью в себе и любознательностью.

Формирование функциональной грамотности на уроках математики невозможно без правильной и четкой математической речи. Для формирования грамотной, логически верной математической речи можно использовать составление математического словаря, написание математического диктанта, выполнение заданий, направленных на грамотное написание, произношение и употребление имен числительных, математических терминов [12].

На начальном этапе обучения главное — развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация умозаключение, систематизация, отрицание, ограничение. Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной школе помогут задания, соответствующие уровню логических приемов.

Результатом развития функциональной грамотности является овладение обучающимися системой ключевых компетенций, позволяющих молодым людям эффективно применять усвоенные знания в практической ситуации и успешно использовать в процессе социальной адаптации. Ключевые компетенции — это требование государства к качеству личности выпускника основной и средней школы в виде результатов образования, заявленные в федеральном государственном стандарте и учебных программах [19].

Как отмечалось выше, составляющими функциональной грамотности являются умения (ключевые компетенции или универсальные учебные действия) определённого типа, основанные на прочных знаниях, а именно: организационные, интеллектуальные, оценочные и коммуникативные.

Для успешного формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, достижения ключевых и предметных компетенций необходимо соблюдать следующие условия:

— обучение должно носить деятельностный характер (формирование у школьников умений самостоятельной учебной деятельности, поэтому проблема функциональной грамотности рассматривается, как проблема деятельностная, как проблема поиска механизмов и способов быстрой адаптации в современном мире);

— программа должна быть взвешенной и учитывать индивидуальные интересы учащихся и их потребность в развитии (новый Стандарт соответствует данному условию);

— обучающиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового материала;

— учебный процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей деятельности;

— во внеурочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы [22].

Кроме того, для обеспечения продуктивности формирования функциональной грамотности школьников педагогам необходимо применять специальные активные, деятельностные, личностно-ориентированные, развивающие образовательные технологии, такие как:

— проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность изучения нового материала;

— технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования организационных, интеллектуальных, коммуникативных и оценочных умений (подготовка различных плакатов, памяток, моделей, организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, спектаклей, мини-исследований, предусматривающих обязательную презентацию полученных результатов, и др.);

— уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками (ученик — это партнёр, имеющий право на принятие решений, например, о содержании своего образования, уровне его усвоения и т. д.), главная же задача и обязанность учителя — помочь ребёнку принять и выполнить принятое им решение;

— информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез;

— технология оценивания учебных достижений учащихся [17].

Математическая грамотность — это способность человека мыслить математически, формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и факты, а также инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, активные и размышляющие граждане в 21 веке.

В определении математической грамотности особое внимание уделяется использованию математики для решения практических задач в различных контекстах.

Для проведения проверки математической грамотности были выделены три направления: виды деятельности, содержание, ситуации [26].

Виды деятельности — задания, используемые в исследовании, группируются вокруг трех уровней компетентности. Первый — воспроизведение — включает проверку определений или простых вычислений, характерных для обычной проверки математической подготовки учащихся. Второй — установление связей — требует интеграции математических фактов и методов для решения явно сформулированных и до некоторой степени знакомых математических задач. Третий — размышления — включает проверку математического мышления, умения обобщать, глубоко понимать, использовать интуицию, анализировать предложенную ситуацию для выделения в ней проблемы, которая решается средствами математики, и формулирования этой проблемы [18].

Содержание проверки в данном исследовании группируется вокруг некоторых общих явлений или типов проблем, которые возникают при рассмотрении этих явлений. В качестве таких явлений предлагаются следующие: количество, пространство и форма, изменение и зависимости, неопределенность.

Один из важных аспектов математической грамотности — это применение математики в различных ситуациях, которые связаны с личной и школьной жизнью, местным обществом, общественной жизнью, работой и отдыхом [1].

В концепцию по математике было добавлено 8 навыков 21 века:

1. Критическое мышление;

2. Креативность;

3. Исследование и изучение;

4. Саморегуляция, инициативность, настойчивость;

5. Использование информации;

6. Системное мышление;

7. Коммуникация;

8. Рефлексия.

Основа организации исследования математической грамотности включает три структурных компонента:

1. Контекст, в котором представлена проблема;

2. Содержание математического образования, которое используется в заданиях;

3. Мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в котором представлена проблема, с математическим содержанием, необходимым для её решения [25].

Таким образом, функциональная грамотность — это способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний. А под математической функциональной грамотностью понимается способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и в будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. Функциональная математическая грамотность включает способность выделять в различных ситуациях математическую проблему и решать ее, а также наклонность выполнять такую деятельность, что достаточно часто связано с такими чертами характера, как уверенностью в себе и любознательностью. Для проведения проверки математической грамотности выделяют три основных направления: виды деятельности, содержание, ситуации.

1.2. Особенности формирования математической функциональной грамотности у младших школьников

Младший школьный возраст охватывает период жизни от 6 до 11 лет, когда он проходит обучение в начальных классах, и определяется важнейшим обстоятельством в жизни ребенка — его поступлением в школу. Для того чтобы определить особенности формирования математической функциональной грамотности, необходимо дать психолого-педагогическую характеристику данного возраста [16].

В это время происходит интенсивное биологическое развитие детского организма (центральной и вегетативной нервных систем, костной и мышечной систем, деятельности внутренних органов). В основе такой перестройки (ее еще называют вторым физиологическим кризом) лежит отчетливый эндокринный сдвиг — включаются в действие «новые» железы внутренней секреции и перестают действовать «старые». Такая физиологическая перестройка требует от организма ребенка большого напряжения для мобилизации всех резервов. В этот период возрастает подвижность нервных процессов, процессы возбуждения преобладают, и это определяет такие характерные особенности младших школьников, как повышенную эмоциональную возбудимость и непоседливость [28].

Поскольку мышечное развитие и способы управления им не идут синхронно, то у детей этого возраста есть особенности в организации движения. Развитие крупных мышц опережает развитие мелких, в связи с чем, дети лучше выполняют сильные и размашистые движения, чем мелкие и требующие точности (например, при письме). Вместе с тем растущая физическая выносливость, повышение работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей остается характерной повышенная утомляемость и нервно-психическая ранимость. Их работоспособность обычно падает через 25 – 30 минут урока. Дети утомляются в случае посещения группы продленного дня, а также при повышенной эмоциональной насыщенности уроков и мероприятий [31].

Физиологические трансформации вызывают большие изменения в психической жизни ребенка. С вступлением в школьную жизнь у ребенка как бы открывается новая эпоха. Л. С. Выготский говорил, что расставание с дошкольным возрастом — это расставание с детской непосредственностью. Ребенок, попадая в школьное детство, оказывается в менее снисходительном и более суровом мире. И от того, как он к этим условиям приспособится, зависит очень многое. Преподавателям и родителям необходимо владеть знаниями о данном периоде развития ребенка, поскольку неблагоприятное его протекание для многих детей становится началом разочарований, причиной конфликтов в школе и дома, слабого овладения школьным материалом. А отрицательный эмоциональный заряд, полученный в начальных классах, может явиться конфликтом в будущем [29].

Младший школьный возраст, как и все возраста, открывается критическим, или переломным, периодом, который был описан в литературе раньше остальных, как кризис семи лет. Давно замечено, что ребенок при переходе от дошкольного к школьному возрасту очень резко меняется и становится более трудным в воспитательном отношении, чем прежде. Утеря непосредственности означает привнесение в наши поступки интеллектуального момента, который вклинивается между переживанием и непосредственным поступком, что является прямой противоположностью наивному и непосредственному действию, свойственному ребенку [13].

В 7-летнем возрасте мы имеем дело с началом возникновения такой структуры переживаний, когда ребенок начинает понимать, что значит «я радуюсь», «я огорчен», «я сердит», «я добрый», «я злой», т. е. у него возникает осмысленная ориентировка в собственных переживаниях. Благодаря этому выступают некоторые особенности, характеризующие кризис семи лет.

Таким образом, кризис 7 лет появляется на основе возникновения личного сознания. Основная симптоматика кризиса:

1. Потеря непосредственности. Между желанием и действием вклинивается переживание того, какое значение это действие будет иметь для самого ребенка;

2. Манерничанье: ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает (уже душа закрыта);

3. Симптом «горькой конфеты»: ребенку плохо, но он старается этого не показать. Возникают трудности воспитания, ребенок начинает замыкаться и становится неуправляемым [23].

В основе этих симптомов и лежит обобщение переживаний. У ребенка возникла новая внутренняя жизнь, жизнь переживаний, которая прямо и непосредственно не накладывается на внешнюю жизнь. Но эта внутренняя жизнь небезразлична для внешней, она на нее влияет [10].

Возникновение внутренней жизни — чрезвычайно важный факт, теперь ориентация поведения будет осуществляться внутри этой внутренней жизни. Кризис требует перехода к новой социальной ситуации, требует нового содержания отношений. Ребенок должен вступить в отношения с обществом как с совокупностью людей, осуществляющих обязательную, общественно необходимую и общественно полезную деятельность. В наших условиях тенденция к ней выражается в стремлении скорее пойти в школу. Нередко более высокую ступень развития, которой ребенок достигает к семи годам, смешивают с проблемой готовности ребенка к школьному обучению. Наблюдения в первые дни пребывания ребенка в школе показывают, что готовности к обучению в школе у многих детей еще нет [17].

Из работ Л. С. Выготского известно, что каждая стадия психического развития ребенка характеризуется соответствующим типом ведущей деятельности. В период младшего школьного детства учебная деятельность является для ребенка ведущей. Следует отметить, что и на предыдущих стадиях своего развития ребенок учился, но лишь теперь учеба предстает перед ним как самостоятельная деятельность. В школьные годы учебная деятельность начинает занимать центральное место в деятельности ребенка. Все главные изменения в психическом развитии ребенка наблюдаемы на этой стадии, связаны в первую очередь с учебой [29].

С приходом в школу изменяется эмоциональная сфера ребенка. С одной стороны, у младших школьников, особенно первоклассников, в значительной степени сохраняется характерное и для дошкольников свойство бурно реагировать на отдельные, задевающие их, события и ситуации. Дети чувствительны к воздействиям окружающих условий жизни, впечатлительны и эмоционально отзывчивы. Они воспринимают прежде всего те объекты или свойства предметов, которые вызывают непосредственный эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое воспринимается лучше всего. С другой стороны, поступление в школу порождает новые, специфические эмоциональные переживания, так как свобода дошкольного возраста сменяется зависимостью и подчинением новым правилам жизни. Ситуация школьной жизни вводит ребенка в строго нормированный мир отношений, требуя от него организованности, ответственности, дисциплинированности, хорошей успеваемости. Ужесточая условия жизни, новая социальная ситуация у каждого ребенка, поступившего в школу, повышает психическую напряженность. Это отражается и на здоровье младших школьников, и на их поведении. Под руководством учителя дети начинают усваивать содержание основных форм человеческой культуры (науки, искусства, морали) и учатся действовать в соответствии с традициями и новыми социальными ожиданиями людей. Именно в этом возрасте ребенок впервые отчетливо начинает осознавать отношения между ним и окружающими, разбираться в общественных мотивах поведения, нравственных оценках, значимости конфликтных ситуаций, то есть постепенно вступает в сознательную фазу формирования личности [22].

Принципиально меняется весь жизненный строй ребенка. Еще недавно в развитии маленького дошкольника игра являлась основным занятием, а теперь он школьник, изменилась вся система отношений с взрослыми и сверстниками. У ребенка появляется совершенно новая система отношений, а именно отношения с учителями, которые в глазах ребенка выступают «не заместителем родителей, а полномочным представителем общества, вооруженным всеми средствами контроля и оценки, действующим от имени и по поручению общества».

Знания для ребенка этого возраста не существуют без учителя. И если ребенок полюбил учителя, то стремление к знаниям у него, несомненно, повысится, урок станет для него интересным и желанным, а взаимодействие с учителем радостным и приносящим много полезных плодов. Если же ребенок недолюбливает учителя, то учение теряет для него всякую ценность [18].

Однако игра не исчезает в младшем школьном возрасте совсем, она приобретает иные формы и содержание. Игра занимает существенное место в жизни ребенка наряду с учебной деятельностью, прежде всего это игры с правилами, игры-драматизации. Многие ученики берут с собой на занятия свои любимые игрушки, а на переменах активно играют в них с друзьями, забывая о том, что они находятся в стенах школы. И, хотя, игра уже не занимает того важного места в жизни ребенка, которое было характерно для нее в дошкольном возрасте, она все еще имеет большое значение в психическом развитии младшего школьника.

Стоит отметить, что некоторые школьники в силу запаздывания своего общего психического развития попадают в это время в сложную ситуацию: для них еще не потеряла свою актуальность игровая деятельность, но в то же время школа предъявляет к ним новые требования, ставит перед необходимостью присвоения соответствующих младшему школьному возрасту форм жизнедеятельности, где ведущей уже выступает учебная, появляются новые социальные установки, новые социальные мотивы, связанные с чувством долга и ответственности, необходимости получения образования [15].

Огромное значение для формирования личности ребенка в возрасте 7 – 9 лет имеет коллектив, который формирует социальную направленность школьника. Особенно к концу младшего школьного возраста, ребенок стремиться к обществу других детей, интересуется делами класса, членом которого сам является. Особое значение для него начинает приобретать мнение сверстников. Школьники хотят занять свое место в классе, завоевать авторитет и уважение товарищей. Процесс включения ученика в школьный коллектив сложный, неоднозначный, нередко противоречивый. Прежде всего, данный процесс глубоко индивидуален. Школьники отличаются друг от друга состоянием здоровья, внешностью, чертами характера, степенью общительности, знаниями, умениями, поэтому они по-разному входят в систему коллективных отношений. Особенно трудно младшим школьникам, у которых еще недостаточно развиты самосознание и самооценка, умение правильно оценивать отношение к себе коллектива, товарищей, умение найти место в коллективе [32].

Стремление детей данного возраста состоит так же и в том, чтобы поскорее стать взрослыми, они во многом охотно подражают родителям, учителям, старшим братьям и сестрам. Желание этой взрослости дети реализуют во всех формах повседневной жизни: игры, общение со сверстниками, родителями, учителями, где ребенок активно может проявлять свою самостоятельность и независимость. Стремление поскорее стать взрослым это также непреодолимая тяга к получению знаний, таких как овладение письмом, чтением, желание начать говорить на иностранном языке. Таким образом, совершенно не обязательно напоминать ребенку, что он еще маленький и чрезмерно опекать его, а наоборот, пробовать поручать ему «важные» дела, возложить на него некоторую ответственность, причем, заведомо предполагая, что он успешно со всем справится. Таким образом, мы взрослые, делаем этот процесс взросления ощутимым для него.

Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Использование различных игр и развивающих упражнений в работе с младшими школьниками оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно-мотивационной сферы учащихся. Создаваемый на уроках благоприятный эмоциональный фон в огромной степени способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым условием эффективной адаптации младшего школьника к условиям школьной среды и успешного протекания учебной деятельности, являющейся основной на данном периоде развития ребенка [24].

Возрастная особенность младших школьников — сравнительная слабость произвольного внимания. Значительно лучше развито у них непроизвольное внимание. Все новое, неожиданное, яркое, интересное само по себе привлекает внимание учеников безо всяких усилий с их стороны. Дети могут упустить существенные детали в учебном материале и обратить внимание на несущественные только потому, что они привлекают внимание. Кроме преобладания непроизвольного внимания к возрастной особенности относится также его сравнительно небольшая устойчивость. Первоклассники и отчасти второклассники еще не умеют длительно сосредоточиваться на работе, особенно если она неинтересна и однообразна; их внимание легко отвлекается. В результате дети могут не выполнить задание в срок, потерять темп и ритм деятельности, пропустить буквы в слове и слова в предложении. Только к третьему классу внимание может сохраняться непрерывно уже в течение всего урока [19].

Ведущие виды памяти у младших школьников — эмоциональная и образная. Дети быстрее и прочнее запоминают все яркое, интересное, все то, что вызывает эмоциональный отклик. В то же время, эмоциональная память не всегда сопровождается отношением к ожившему чувству, как к воспоминанию ранее пережитого. Так, ребенок, напуганный зубным врачом или директором школы, пугается при каждой встрече с ними, но не всегда осознает, с чем связано это чувство, поскольку произвольное воспроизведение чувств практически невозможно. Таким образом, несмотря на то что эмоциональная память обеспечивает быстрое и прочное запоминание информации, полагаться на точность ее сохранения можно не всегда. Тем более что если в обычных, спокойных условиях возрастание силы и яркости впечатления повышает четкость и прочность запоминания, то в экстремальных ситуациях (например, на контрольной) сильное потрясение ослабляет или даже полностью глушит то, что было воспроизведено [15].

Математическая грамотность включает в себя математические компетентности, которые можно формировать через специально разработанную систему задач:

1 группа – задачи, в которых требуется воспроизвести факты и методы, выполнить вычисления;

2 группа – задачи, в которых требуется установить связи и интегрировать материал из разных областей математики;

3 группа – задачи, в которых требуется выделить в жизненных ситуациях проблему, решаемую средствами математики, построить модель решения.

ФГОС утверждают, что предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:

— «использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

— приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач» [1].

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны:

— распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть решены средствами математики;

— формировать проблемы на языке математики;

— решать проблемы, используя математические знания и методы математического моделирования;

— интерпретировать полученные знания;

— формулировать и записывать окончательные решения [29].

В ходе уроков математики развивается математическая культура учащихся в целом. В понятие математическая культура входят: алгоритмическая культура, вычислительная культура, графическая культура, логическая культура, математическая грамотность. Дополнительные задания, применяемые в системе на различных этапах урока, позволяют развивать различные компоненты математической грамотности.

В различных источниках находили интересные задания, получился банк технологий, приемов, образцов заданий, которые я использую в рамках развития математической грамотности. Главное, чтобы эти задания были связаны с жизненной ситуацией [36].

Формирование математической грамотности обеспечивается за счёт применения современных образовательных технологий (проблемное, проектное обучение, игровые технологии, ИКТ, работы с символическим текстом, преобразование информации, работа с диаграммами, таблицами, чертежами), отбора и использования эффективных методов, приёмов и форм работы на уроках математики.

Таким образом, задачи по формированию математической грамотности обучающихся возможно реализовать при условии оптимального сочетания учебного содержания базового уровня образования и дополнительных курсов, направленных на совершенствование математических умений, использующихся в различных жизненных ситуациях [4].

Математическая грамотность младшего школьника как компонент функциональной грамотности трактуется как:

— понимание необходимости математических знаний для учения и повседневной жизни (для чего, где может пригодиться, где воспользуемся полученными знаниями);

— потребность и умение применять математику в повседневных (житейских) ситуациях: рассчитывать стоимость, массу, количество необходимого материала и т.д. находить, анализировать математическую информацию об объектах окружающей действительности, рассчитывать стоимость (протяженность, массу);

— способность различать математические объекты (числа, величины, фигуры), устанавливать математические отношения (длиннее-короче, быстрее-медленнее), зависимости (увеличивается, расходуется), сравнивать, классифицировать;

— совокупность умений: действовать по инструкции (алгоритму), решать учебные задачи, связанные с измерением, вычислениями, упорядочиванием, формулировать суждения с использованием математических терминов, знаков, свойств арифметических действий. Важно, чтобы ребята понимали, для чего эти знания. Важно понимать, когда вычисления выполнять письменно, а когда устно. Полезны сочетания устных и письменных вычислений, но все они должны быть применены в повседневной жизни [12].

Из сказанного следует, что на формирование функциональной математической грамотности у человека первостепенное значение оказывает период его обучения в младшей школе. Математическая грамотность младшего школьника, как компонент функциональной грамотности, трактуется, как способность различать математические объекты (числа, величины, фигуры), устанавливать математические отношения (длиннее-короче, быстрее-медленнее), зависимости (увеличивается, расходуется), сравнивать, классифицировать, решать задачи в 1-3 действия, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание). При этом следует обращать внимание на важность тщательной подготовки к планируемому уроку. В нем должны учитываться требования программы, а также необходимость детей быть активными в познавательном процессе. Ученику важно проявлять активность в мышлении, умении представлять, выражать свои мысли, делать предположения и аргументировать сказанное.

1.3. Характеристика методов и приемов формирования математической функциональной грамотности младших школьников

Современные требования времени таковы, что каждый день дети сталкиваются с огромным количеством задач, которые необходимо не только решить, но и найти рациональное и неординарное решение. Перед учителем ставятся новые задачи: научить не только грамотно решать эти задачи, но и делать выводы, систематизировать накопленные знания, уметь самостоятельно добывать необходимую информацию.

Исследования немецких ученых показали, что человек запоминает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; и только тогда, когда мы говорим и участвуем в реальной деятельности, он запоминает и усваивает материал на 90% [37].

Вот и встают перед учителем вопросы: как научить ребенка учиться, ориентироваться в большом объеме информации, работать с текстом? Как вызвать активную познавательную деятельность? Как вызвать положительное отношение к учебе? Как формировать функциональную грамотность? Появляется необходимость в новых педагогических технологиях, в эффективных формах образовательного процесса, в активных методах и приемах обучения, которые направлены на развитие познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие его функциональной грамотности [11].

Приём «Урок без темы». Описание: универсальный приём триз, направленный на создание внешней мотивации изучения темы урока. Данный прием позволяет привлечь интерес учащихся к изучению новой темы, не блокируя восприятия непонятными терминами.

Пример: Учитель записывает на доске слово «тема», выдерживает паузу до тех пор, пока все не обратят внимание на руку учителя, которая не хочет выводить саму тему [18].

Учитель: ребята, извините, но моя рука отказалась написать тему урока, и, кажется, неслучайно! Вот вам еще одна загадка, которую вы разгадаете уже в середине урока: почему рука отказалась записать тему урока?

Данный вопрос записывает в уголке классной доски.

Учитель: ребята, вам предстоит проанализировать и доказать, с точки зрения полезности, отсутствие темы в начале урока! Но начинать урок нам все равно надо, и начнем с хорошо знакомого материала…

Данный приём направлен на формирование функциональной грамотности младшего школьника. Он направлен на создание внешней мотивации для изучения любой математической темы и приближения её к жизни.

Приём «Ложная альтернатива» (прием триз). Описание: внимание слушателя уводится в сторону с помощью альтернативы «или - или», совершенно произвольно выраженной. Ни один из предлагаемых ответов не является верным [27].

Пример. Учитель предлагает вразброс обычные загадки и лжезагадки, дети должны их угадывать и указывать их тип. Например:

1. Сколько будет 8 + 4: 11 или 13?

2. Что растет не березе - яблоки или груши?

3. Слово "часы" - пишется как "чесы" или "чисы"?

4. Кто быстрее плавает - котенок или цыпленок?

5. Столица России - Париж или Минск?

6. Какие звери живут в Африке - мамонты или динозавры?

Данный приём направлен на развитие функциональной грамотности, в том числе и математической. Основывается на умении высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать знания по предмету.

Приём «Шаг за шагом». Описание: приём интерактивного обучения. Используется для активизации полученных ранее знаний. Автор – Е. Д. Тимашева [15].

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление из изученного ранее материала. Тем самым актуализируя ранее полученные знания.

Приём «Я возьму тебя с собой»

Описание: Учитель загадывает признак, по которому будет собрано множество объектов. Задача класса угадать этот признак. Для этого они называют разнообразные предметы, а учитель говорит, возьмет ли он их с собой или нет. Игра продолжается, пока кто-то из учеников не догадается, какой признак объединяет все «взятые» предметы.

«Я беру тебя с собой» — гибкий прием, который можно изменять согласно теме урока.

Данный приём формирует способность человека осваивать и использовать математические знания для распознавания и постановки вопросов, для освоения новых знаний и объяснения явлений. Задача учителя — помочь ученику ориентироваться в обилии поступающей информации.

Приём «Хорошо — плохо» направлен на активизацию мыслительной деятельности обучающихся на уроке, формирование представления о том, как устроено противоречие. Формирует познавательные умений: обучающиеся осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной форме; устанавливают причинно-следственные связи; строят логические цепочки рассуждений и приводят доказательства.

Кроме этого формируются:

— умение находить положительные и отрицательные стороны в любом объекте, ситуации;

— умение разрешать противоречия;

— умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций.

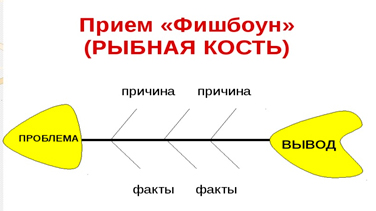

Приём «Фишбоун» (рыбий скелет/рыбья кость) — универсальный приём, которым можно пользоваться на уроках любого типа. Но наиболее эффективно «рыбья кость» применяется на занятиях обобщения и систематизации полученных знаний, чтобы помочь учащимся организовать полученную информацию в стройную систему. В основе Фишбоуна — схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. Для младшего школьного возраста подойдет более естественная форма рыбы – горизонтальная (рис. 1) [33].

Рис. 1. Прием «Фишбоун» (рыбная кость)

Рассмотрим этот приём на теме урока окружающего мира «Какие бывают растения».

Проблема «Какие бывают растения?»

1 причина - деревья, факты - имеют один большой ствол, покрытый корой, от которого отходят ветки

2 причина - кустарники, факты - имеют много стволов- стволики

3 причина - травы, факты - имеют мягкий зелёный стебель

Вывод: чтобы определить вид растения, надо рассмотреть главный отличительный признак - вид ствола.

Этот приём позволяет учащимся проанализировать весь учебный материал, который был предложен в ходе изучения темы и сделать соответствующие выводы.

Приём «Займись синтезом». Описание: Интересный способ ввести себя в состояние творчества. Приём заключается в смешивании различных видов восприятия, способности ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения [26].

Пример. Чем пахнет слово «учитель»?

Каково на ощупь число 7?

Какой вкус у сиреневого цвета?

Какая форма у среды (как она выглядит)?

Какую музыку вы слышите, когда представляете лицо пожилого человека, смеющегося ребенка?

Развития творческого восприятия, совершенствования механизмов переключения можно добиться, регулярно работая над подобными упражнениями.

Функциональная грамотность учащихся на уроках математики формируется с помощью компетентностно-ориентированных заданий, интегрированных заданий и информационных технологий.

Компетентностные задания (задачи международного исследования РISA) способны привить интерес ученика к изучению математики, изменяют организацию традиционного урока. Они базируются на знаниях и умениях, и требуют умения применять накопленные знания в практической деятельности.

Интегрированные задания — это задания, объединяющие математику с другими предметами (математика — русский язык, экономика — математика, математика — литература, математика — познание мира) [35].

Кроме того, одним из главных средств развития функциональной грамотности в начальной школе являются информационные технологии (персональный сайт учителя, дистанционные олимпиады).

Важным аспектом в формировании функциональной грамотности младших школьников является формирование логической грамотности. В 1-х и 2-х классах, обучение проводится по следующей тематике:

«Смысл слов: «и», «или», «все», «некоторые», «каждый»

«Прием сравнения, выделение свойств предметов».

«Прием сравнения, существенные и несущественные свойства».

«Высказывания» (истинные, ложные).

«Прием классификации».

«Прием анализа и синтеза».

«Прием обобщения».

Примеры:

Разбей числа на группы, чтобы в каждой группе были числа, похожие между собой:

53, 33, 84, 75, 22, 13, 11, 44

По какому правилу записан каждый ряд чисел?

Продолжи его:

10, 30, 50, 70 …

14, 34, 54, 74 …

На каждом уроке математики отводится 5 - 10 минут на работу с заданиями, развивающими логическое и абстрактное мышление. Применение приема классификации на уроках математики способствует формированию положительных мотивов в учебной деятельности, так как подобная работа содержит элементы игры и элементы поисковой деятельности, что повышает активность учащихся и обеспечивает самостоятельное выполнение работы.

Такая система работы по развитию логического мышления учащихся направлена на формирование умственной деятельности детей. Дети учатся выявлять математические закономерности и отношения, выполнять посильное обобщение, делать выводы [10].

Основной целью математического образования должно быть развитие умения математически, логично и осознанно исследовать явления реального мира. Реализации этой цели может и должно способствовать решение на уроках математики разного рода нестандартных логических задач. Поэтому использование учителем школы этих задач на уроках математики является не только желаемым, но даже необходимым элементом обучения математике.

Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Примеры таких задач, ответ на которые необходимо логически обосновать:

В коробке лежат 5 карандашей: 2 синих и 3 красных. Сколько карандашей надо взять из коробки, не заглядывая в не, чтобы среди них был хотя бы 1 красный карандаш?

Использование таких задач расширяет математический кругозор младших школьников, способствует математическому развитию и повышает качество математической подготовленности.

Предлагая учащимся нестандартные задачи, мы формируем у них способность выполнять логические операции и одновременно развиваем их.

При решении занимательных задач преследуются следующие цели:

— формирование и развитие мыслительных операций: анализа и синтеза; сравнения, аналогии, обобщения и т.д.;

— развитие и тренинг мышления вообще и творческого в частности;

— поддержание интереса к предмету, к учебной деятельности (уникальность занимательной задачи служит мотивом к учебной деятельности);

— развитие качеств творческой личности, таких, как познавательная активность, усидчивость, упорство в достижении цели, самостоятельность;

— подготовка учащихся к творческой деятельности (творческое усвоение знаний, способов действий, умение переносить знания и способы действий в незнакомые ситуации и видеть новые функции объекта).

1 класс:

1. Расставить 6 книг на две полки так, чтобы на одной было на 2 книги больше, чем на другой.

2. В люстре 5 лампочек. Через некоторое время 3 лампочки перегорели. Сколько лампочек придется заменить?

2 класс:

1. В коробке умещается 10 красных и 6 синих бусинок. Какие бусинки мельче: красные или синие? (красные)

2. В парке 4 зеленых и коричневые скамейки. Зеленых скамеек больше. Сколько скамеек каждого цвета? (3 зеленые и 1 коричневая)

В современной педагогике игра, дидактическая игра используется в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия темы и даже раздела учебного предмета, а также как элемент более общей технологии.

Игра является незаменимым помощником в работе, она формирует у учащихся такие качества, как интерес к учебному материалу, положительное отношение к школе, внимание, мышление. В ходе игры, учащиеся выполняя различные упражнения, приобретают новые знания, повторяют пройденный материал. Игра ставит учащихся в условия поиска, побуждает интерес к победе, значит, дети стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, соблюдая правила игры. В игре учащиеся учатся оказывать помощь товарищам, считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания. В совместной деятельности детей возникают ситуации, требующие согласования действий, проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться от личных желаний ради достижения общей цели. Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения интересным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает усвоение учебного материала. В зависимости от цели, темы и характера игры игровой момент включаю на различных этапах урока. Ниже представлен ряд работ, используемых на уроках математики способствующий развитию функциональной математической грамотности младших школьников [27].

1. Работа над задачей.

Многие ученики только после повторного анализа осознают план решения задачи. Это путь к выработке твердых знаний по математике.

2. Решение задач разными способами.

Мало уделяется внимания решению задач разными способами в основном из-за недостатка времени. Но это умение свидетельствует о достаточно высоком математическом развитии.

3. Представление ситуации, описанной в задачи и её моделирование:

а) с помощью отрезков:

Лягушка встречала гостей. Лиса пришла раньше Медведя, Волк позже Зайца, Медведь раньше Зайца, Сорока позже Волка.

Кто пришёл раньше всех? Кто пришёл позже всех? В каком порядке приходили гости? (обозначь на отрезке)

б) с помощью рисунка:

На грядке сидели 6 мышек. К ним подбежали ещё 3. Кот подкрался и схватил одну. Сколько мышек осталось на грядке?

в) с помощью чертежа.

Обращаем внимание детей на детали, которые нужно обязательно представить, и которые можно опустить.

4. Разбивка текста задачи на значимые части.

5. Решение задач с недостающими или лишними данными.

Работа над задачей с недостающими и лишними данными воспитывает у детей привычку лучше осмысливать связи между искомым и данными.

Задача: в первом букете ромашки. Это на 12 ромашек больше, чем во втором букете. Сколько ромашек в двух букетах?

6. Самостоятельное составление задач учениками:

1) используя слова: больше на несколько, меньше на несколько единиц, в несколько раз больше, в несколько раз меньше;

2) по данному плану ее решения,

3) действиям и ответу;

4) по выражению [16].

7. Объяснение готового решения задачи.

8. Изменение вопроса задачи.

У Иры 5 роз, а у Оли на 2 розы меньше. Сколько роз у Оли?

Измени вопрос так, чтобы задача решалась в 2 действия.

9. Составление разных выражений к данным задачам

10. Выбор выражений, которые являются решением задачи.

11. Выбор способа записи решения задачи (выражением, уравнением, по действиям, с пояснением, с вопросами).

12. Использование приема сравнения задач и их решений.

13. Выбор решения из двух предложенных (верного и неверного).

14. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим действием.

15. Закончить решение задачи.

16. Составление аналогичной задачи с измененными данными.

17. Составление и решение обратных задач [23].

Развитие логического мышления младших школьников основывается на решении нестандартных задач на уроках математики и внеклассных занятиях. Нестандартные задачи требуют повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Приведем примеры таких задач, ответ на которые необходимо логически обосновать:

1. Логические задачи.

В клетке находились 3 попугая. Трое ребят купили по одному из этих попугаев, и один попугай остался в клетке. Как это могло случиться?

2. Задачи, связанные с величинами.

Слонёнок заболел. Для его лечения требуется ровно 2 л сока, а у доктора Айболита есть только полная пятилитровая банка с соком и пустая трёхлитровая банка. Как Айболиту отмерить ровно 2 л сока?

3. Расстановки. Задачи на промежутки.

Как расставить 5 кубиков в 2 ряда так, чтобы в каждом ряду было по 3 кубика? Нарисуй.

4. Задачи-шутки.

На дереве сидели 10 птиц. Охотник выстрелил и подстрелил одну птицу. Сколько птиц осталось на дереве?

5. Арифметические задачи, требующие особых приёмов решения.

У Оли и Коли 8 орехов. Сколько орехов у каждого, если у Коли на 2 ореха больше?

6. Задачи на планирование действий [19].

Хотят поскорее поджарить 3 ломтика хлеба. На сковороде умещается лишь 2 ломтика, причем на поджаривание одной стороны ломтика затрачивается 1 мин. Как поджарить с обеих сторон все 3 ломтика хлеба за 3 мин?

Как показывает практика, одним из эффективных способов развития функциональной грамотности является компетентностно-ориентированное задание. Кроме того, решение задач практического содержания направлено на привитие интереса к изучению математики. Такие задания базируются на знаниях и умениях и требуют умения применять накопленные знания в практической деятельности. Занятия направлены на развитие у учащихся логического, алгоритмического, пространственного мышления, внимания. Задания носят творческий характер. Они позволяют рассматривать объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют развитию познавательного интереса и активности учащихся. Занимательный материал, в виде математических ребусов, головоломок, волшебных и магических квадратов, математических загадок, стихов, игр, помогает активизировать мыслительные процессы, развивает познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, поддерживает интерес к изучаемому. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, развить способности самостоятельной познавательной деятельности, приобрести уверенность в своих силах.

Таким образом, задачи по формированию функциональной грамотности, в частности, математической грамотности обучающихся, возможно реализовать при условии оптимального сочетания учебного содержания базового уровня образования и дополнительных курсов, направленных на совершенствование прикладных математических умений, использующихся в различных жизненных ситуациях [30].

Для развития логического мышления можно использовать различные задания: логические цепочки, магические квадраты, задачи в стихах, головоломки, математические загадки, кроссворды, геометрические задания со счётными палочками, логические задачи со временем, весом, комбинаторные задачи. Формирование логического мышления – это важная составная часть педагогического процесса. Помочь в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - одна из основных задач современной школы [41].

Все учителя начальных классов на своих уроках используют коллективные виды работ. Они делают урок более интересным, живым, воспитывают у детей сознательное отношение к учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно повторять материал, помогают учителю объяснять и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса. У детей повышается уровень развития, обучения и воспитания. А учитель получает возможность реально осуществить индивидуальный подход к обучающимся.

При организации работы в парах и группах каждый ученик мыслит, не просто сидит на уроке, предлагает своё мнение, пусть оно и неверное, в группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога.

Таким образом, перечисленные приёмы формирования математической функциональной грамотности младших школьников способствуют развитию информационно-образовательной среды, направленной на повышение математической функциональной грамотности учащихся, обеспечивающей личное саморазвитие, самостоятельность в приобретении знаний, формирующей коммуникативные навыки, умения использовать информацию и технологии, решать проблемы, предприимчивость и креативность. Учитель должен увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. При условии успешности решения поставленных задач мы выполним главную цель формирования функционально-грамотной личности. Получим формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина. Все эти приемы помогают значительно улучшить восприятие предмета школьником, вызывают интерес к поставленным задачам. Данные приёмы лучше вводить постепенно, воспитывая у учащихся культуру дискуссии и сотрудничества. Применять данные приёмы не обязательно все на одном уроке, главное, чтобы работа велась в системе.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

В ходе изучения научной литературы по теме исследования, познакомились с понятием «математическая функциональная грамотность». Определили, что под данным феноменом мы будем понимать способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и в будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

Дальнейший анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить признаки, а также уровни формирования математической функциональной грамотности.

Изучили особенности формирования математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста. Определили, что на формирование функциональной математической грамотности у человека первостепенное значение оказывает период его обучения в младшей школе. Математическая грамотность младшего школьника как компонент функциональной грамотности трактуется как способность различать математические объекты, устанавливать математические отношения, зависимости, сравнивать, классифицировать, решать задачи в 1-3 действия, связанные с бытовыми жизненными ситуациями.

В уроках, направленных на формирование математической функциональной грамотности должны учитываться требования программы, а также необходимость детей быть активными в познавательном процессе.

Перечисленные нами методы и приемы формирования математической функциональной грамотности младших школьников способствуют развитию информационно-образовательной среды, направленной на повышение функциональной грамотности учащихся, обеспечивающей личное саморазвитие, самостоятельность в приобретении знаний, формирующей коммуникативные навыки, умения использовать информацию и технологии, решать проблемы, предприимчивость и креативность. Учитель должен увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. При условии успешности решения поставленных задач мы выполним главную цель формирования функционально-грамотной личности т.е. формирование в общеобразовательных школах интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина.

Цель учителя научить учащихся добывать знания, умения, навыки и применять их в практических ситуациях, оценивая факты, явления, события и на основе полученных знаний принимать решения, действовать. Все методы, используемые педагогом, должны быть направлены на развитие познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие его функциональной грамотности.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

2.1. Методы и результаты исследования уровня сформированности математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста

С целью выявления уровня сформированности математической функциональной грамотности нами были выбраны комбинированные диагностические работы для 2 класса разработанные Жидких Н. В. и Кокиной М. А. (Приложение 1) и работа, разработанная Локтиновой Натальей Васильевной (Приложение 2).

Исследование уровня математической функциональной грамотности младших школьников было проведено на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 90 (г. Нижний Тагил).

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие дети младшего школьного возраста, ученики 2 «А» класса. Общее количество опрошенных составило 22 человека в возрасте 8–9 лет, из них мальчиков – 11, девочек – 11.

Этапы исследования.

Исследование было организовано поэтапно. На первом этапе – подготовительном – изучалась и анализировалась психолого-педагогическая литература по теме исследования. Определялись теоретические основы исследования, уточнялись гипотеза, задачи и пути их решения. Вырабатывался план проведения эмпирического исследования, происходил подбор психодиагностического инструментария, подготавливались бланки и тексты диагностических работ.

На втором диагностическом этапе организовывалось и проводились диагностики с целью выявления уровня математической функциональной грамотности у детей младшего школьного возраста Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 90.

На третьем этапе обрабатывались полученные данные.

Комбинированная диагностическая работа для 2 класса по определению математической функциональной грамотности, разработанная Натальей Викторовной Жидких и Кокиной Мариной Александровной, состоит из четырех заданий, каждое из которых описывает одну ситуацию. В каждом из заданий представлено по два вопроса. Таким образом, всего в работе 8 вопросов, на которые ученикам второго класса необходимо было дать ответ. На выполнение работы было отведено 40 минут.

Диагностическая работа включает задания с разной формой ответа. При ответе на вопрос с выбором ответа, нужно отметить ответ, который считаете верным, поставив знак «√». При ответе на вопрос с кратким ответом, младшие школьники записывали ответ в специально отведенном месте после слов «Ответ», «числовое выражение».

В работе также есть вопросы, к которым нужно не только дать ответ, но и записать решение или объяснение. В этих заданиях написано: «запишите решение», «докажите», «объясните».

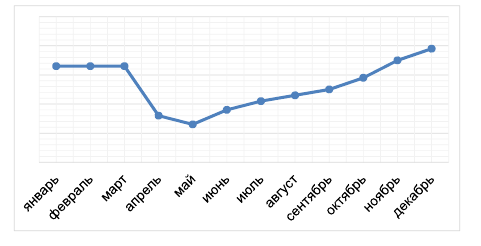

После проведения комбинированной диагностической работы Жидких Н. В. и Кокиной М. А. (рис.2):

Рис.2 Уровень математической функциональной грамотности

— высокий уровень познавательной активности у 5 учащихся;

— средний уровень познавательной активности продемонстрировали 11 учащихся;

— низкий уровень познавательной активности зафиксирован у 7 обучающихся.

Анализируя данные диаграммы, можно отметить, что у большинства младших школьников был выявлен средний уровень математической функциональной грамотности (40%).

Далее проведена диагностическая работа с целью определения уровня усвоения учащимися математической и финансовой грамотности за второй класс общеобразовательной школы и выявление элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. Разработчик: Локтионова Наталья Васильевна.

Для выполнения заданий нужна ручка, линейка, простой карандаш. Дополнительное оборудование и материалы не требуются. Ответы, учащиеся записывают в контрольно-измерительных материалах.

Время выполнения комбинированной диагностической работы —45 минут.

Работа составлена в одном варианте. Комбинированная диагностическая работа включает в себя 10 заданий (табл. 1).

Таблица 1

Содержание диагностической работы

| №п.п. | Раздел содержания | Количество заданий |

| 1 | Математическая грамотность | 7 |

| 2 | Финансовая грамотность | 3 |

| | ИТОГО: | 10 |

Задание считается выполненным верно, если ученик дал ответ, полностью совпадающий с эталоном. Задание № 10 оценивается 1 баллом. Задания № 1-9 оцениваются в соответствии с критериями. За выполнение заданий, оцениваемых одним баллом, выставляется 1 балл за полный верный ответ и 0 баллов за неверный ответ. За выполнение заданий, оцениваемых в 2-5 балла, в зависимости от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 5 баллов. Эти задания считаются выполненными, если учащийся получает за них хотя бы один балл.

Максимальный суммарный балл за всю работу — 35 (табл. 2).

Таблица 2

План комбинированной диагностической работы

| 1 | 2 | 3 |

| № задания | Контролируемы умения | Максимальный балл |

| 1 | Развитие математической речи. Соотнесение знаковой и словесной формулировки. | 5 баллов |

| 2 | Знание математических терминов. | 4 балла |

| 3 | Знание величин и применение их в жизненных ситуациях. | 5 баллов |

| 4 | Умение работать над текстовой задачей (связь условия задачи и вопроса задачи). Разбор и выбор решения задачи в зависимости от поставленного вопроса. | 2 балла |

| 5 | Умение работать над текстовой задачей (связь условия задачи и вопроса задачи). Разбор и выбор решения задачи в зависимости от поставленного вопроса. | 2 балла |