Сообщение

«Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через сочетание игровых, соревновательных и современных информационных технологий»

Составитель:

И.А.Просвирнин,

учитель физической культуры

I квалификационной категории

Леуши, 2018

Содержание

| Введение ____________________________________________________________ | 3 - 5 |

| 1. Реализация гуманистического подхода на уроках физкультуры ____________ | 6 |

| 1.1. Психологический аспект удовлетворенности на уроках физкультуры ___ | 6 |

| 1.2. Мотивация физкультурно-спортивных занятий _______________________ | 7 |

| 2. Общая характеристика игрового и соревновательного методов _____________ | 8 |

| 2.1 Игровой метод в физическом воспитании ____________________________ | 8 |

| 2.2 Соревновательный метод в физическом воспитании ___________________ | 10 |

| 3. Информационно-коммуникационные технологии на уроках физической культуры ___________________________________________________________ |

13 |

| Заключение _________________________________________________________ | 14 |

| Список используемой литературы ______________________________________ | 15 |

Введение

Укрепление здоровья обучающихся всегда было дело непростое, сопряженное с решением многих проблем. Особенно сложна ситуация в системе специального коррекционного образования для детей с нарушением интеллекта, так как для формирования личности и устранения дефектов умственного и физического развития у детей, необходимы особые условия. Физическое воспитание с многообразием форм организации двигательной деятельности занимает одно из ведущих мест не только в восстановлении, укреплении и поддержании здоровья умственно отсталых школьников, но и в подготовке их к самостоятельной жизни, способствует коррекции психофизического развития и является важным средством успешной социализации, адаптации и интеграции таких детей в общество.

Значение физического воспитания возрастает с каждым годом, так как по официальным данным в настоящее время в России насчитывается более 13 миллионов инвалидов, что составляет около 9% населения страны. В их числе 546 тысяч детей - 2% от общей численности детей. Однако если доля детей с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата за последнее десятилетие не изменилась, то среди групп с нарушением интеллекта и задержки психического развития произошли значительные изменения: их число возросло почти вдвое.

В понятии «нарушение интеллекта» объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, различающиеся проявлениями, временем возникновения и особенностями протекания. Двигательные способности таких детей имеют свои особенности и закономерности, так как очень часто у детей с нарушением интеллекта присутствует пространственная и временная дезориентация, нарушение координации, быстрая утомляемость, а также нарушения опорно-двигательного аппарата, что делает даже простые физические упражнения трудновыполнимыми.

На современном этапе развития мирового сообщества жизнедеятельность лиц с проблемами в развитии рассматривается не изолированно, а в реальном соприкосновении и взаимодействии с различными социальными институтами и социальной средой. Исходя из этого, можно сказать, что первостепенной задачей коррекционного образования является - обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности, которая заключается в удовлетворении потребности лиц, имеющих нарушения в развитии, в коррекции существующих дефектов, воспитании и образовании, а также в их социальной адаптации.

Физическое воспитание в школе VIII вида для лиц с нарушением интеллекта должно полностью строиться на принципе «всестороннего и гармоничного развития личности», однако самая доступная и эффективная форма физического воспитания – урок физической культуры, организуется на основе государственных программ, которые рассчитаны на фронтальное обучение, т.е. на «среднего ученика». В современных условиях такой подход не просто не эффективный, он просто недопустим. Ряд современных авторов отмечают, что необходимо искать новые формы применения средств физической культуры, которые будут не только корректировать недостатки двигательной сферы и физической подготовленности, но и расширять психомоторный потенциал умственно отсталых школьников.

Все это говорит о том, что урок физической культуры в школах VIII вида должен быть строго личностно-ориентированным и отвечающим потребностям каждого ученика. Он должен строиться с учетом всех психофизических особенностей конкретного ребенка, а также с постоянной диагностикой траектории его индивидуального развития.

Коррекция недостатков физического развития представляет собой сложный процесс, в котором необходимо использовать комплексный подход к применению разнообразных форм, средств, путей и методов физического воспитания, но имеющих единую целевую направленность – коррекцию и развитие двигательной сферы ребенка.

Повышение мотивации к занятиям физической культурой в физическом воспитании является наиболее проблемным моментом, так как заставить ребенка выполнять физические упражнения, преодолевая боль, стеснение, усмешки одноклассников очень сложно. Но самая большая сложность состоит в том, что ребенок не всегда понимает, зачем и почему он должен делать, то или иное упражнение.

Вопросам мотивации в физической культуре и спорте в последнее время наблюдается пристальное внимание. Появляются различные научные работы в этом направлении, но большинство авторов приходят к выводу, что мотивация к занятиям физической культурой и спортом связана с личностными качествами каждого конкретного человека. Поэтому, при работе по повышению мотивации к занятиям физкультурой у обучающихся, должна осуществляться при помощи, методов, которые влияют на эмоциональную сферу учащихся. К таким методам относится игровой и соревновательный.

В физическом воспитании в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида мотивация играет, пожалуй, главную роль. Если обучающийся замотивирован и у него присутствует искренний интерес к занятиям, эффективность физического воспитания возрастает во много раз.

Из наиболее эффективных способов повышения мотивации к занятиям физкультурой у детей с нарушением интеллекта, следует выделить следующие: во-первых, «личность учителя», так как именно учитель должен быть тем «магнитом», который тянет детей в спортивный зал, ведь давно известно, что часто дети приходят не на урок, а именно к учителю; во-вторых, общешкольные спортивные мероприятия, которые включают в себя Дни здоровья, Семейные старты. Данные мероприятия, проводимые в игровой форме, являются хорошим стимулом к занятиям физической культурой. В-третьих, участие обучающихся в районных и окружных, Всероссийских спортивных соревнованиях, на которых дети заряжаются спортивным азартом, стремлением быть быстрее, сильнее, а, следовательно, больше заниматься на уроке физической культуры.

Цель, задачи деятельности учителя физической культуре

Цель:

Содействие всестороннему развитию личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры.

Основные задачи:

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся;

2. Коррекция физического и психофизического развития учащихся;

3. Развитие и совершенствовании двигательных умений и навыков;

4. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанных осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости;

5. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.

Решая традиционные задачи по формированию двигательных навыков, воспитанию физических качеств и координационных способностей, многие учителя зачастую забывают о формировании положительного отношения и интереса школьников к занятиям физическими упражнениями и урокам физической культуры. Так же свой отпечаток, к сожалению, в последнее время накладывают рекомендации отдельных медицинских работников, неправильно трактующих термин «Освобождение от физической культуры». Учащиеся, получившие после перенесенных заболеваний справку из медицинских учреждений об освобождении от занятий физической культурой, часто не знают, что освобождение от занятий может быть только временным после острого заболевания, так как полного освобождения от оздоровительной (лечебной) физической культуры не существует, и она практически показана при любых отклонениях в состоянии здоровья. Одной из главных задач учителей физической культуры общеобразовательных школ, должна стоять задача по формированию у учащихся положительного отношения к физической культуре. Для решения этой задачи необходимо использовать все доступные средства и методы.

Реализация гуманистического подхода на уроках физкультуры

1.1. Психологический аспект удовлетворенности на уроках физкультуры

Многократно испытываемое на уроках удовлетворение приводит к возникновению удовлетворенности. К сожалению, как показывает анализ педагогической литературы, этот психологический феномен не используется для изучения отношения школьников к учению. Вместе с тем, он существенно дополняет получаемую при изучении отношений с помощью интересов и мотивов картину. Дело в том, что интересы и мотивы характеризуют в значительной степени отношение, предшествующее учебной деятельности. Удовлетворенность же возникает в процессе деятельности и, следовательно, является субъективной! Оценкой этой деятельности со стороны субъекта. Н.Р.Кузьмина отмечает, что удовлетворенность характеризует силу эмоционального отношения человека, в частности, к своей профессии. Чем больше привлекательных сторон видит человек в своей деятельности, тем более глубоким, устойчивым, положительным является его отношение к ней. И наоборот, чем больше аспектов в деятельности не привлекает или раздражает субъект, тем белее глубоко его отрицательное отношение к ней.

Что же понимается под удовлетворенностью?

Е.П.Ильин отмечает, что, несмотря на то, что это понятие широко используется в социологических работах, его определение не дано и оно часто подменяется понятием «удовлетворение». Во многих работах удовлетворенность рассматривается как мотив, а в ряде работ - как оценка деятельности. В последнем случае удовлетворенность рассматривается как один из аспектов изучения проблемы отношения.

Удовлетворенность отличается от удовлетворения по ряду признаков.

Во-первых, удовлетворенность характеризует долгосрочное отношение человека к чему-либо, а удовлетворение - краткосрочное (действие, поступок).

Во-вторых, удовлетворенность достигается после многократного достижения цели, когда человек убедится в вероятности и даже гарантированности достижения цели, удовлетворения потребности, интереса, а удовлетворение - после однократного. Например, учащиеся могут быть удовлетворенными уроками физкультуры потому, что они знают, что на них будут двигаться, испытывать азарт от игр и т.д.

В-третьих, удовлетворение - это однократно положительное переживание, эмоция, протекающая в данный момент; удовлетворенность - это отношение, базирующееся на неоднократно испытанном удовлетворении, удовольствии. Высказывая удовлетворение, человек испытывает в данный момент положительную эмоцию; выражая удовлетворенность человек в данный момент может и не испытывать положительную эмоцию, а выражает свою оценку роду деятельности, которым он занимается.

В-четвертых, к многократному переживанию удовлетворения, удовольствия человек привыкает, и эмоции ослабевают, а удовлетворенность в этих условиях возрастает.

Возникновение удовлетворенности, как и вообще отношения, определяется многими факторами. При этом, как считает Ф.Герцберг, факторы, вызывающие удовлетворенность, не совпадают с факторами, вызывающими неудовлетворенность. Первые он назвал «мотиваторами» (содержание деятельности, перспектива роста и др.), вторые - факторами «гигиены» (условия деятельности, взаимоотношения с коллегами и руководителями). В связи с этим существуют точки зрения, согласно которым удовлетворенность определяется либо одним ведущим фактором, либо их совокупностью.

В работе Е.Г.Ильина и Л.В.Лихачева показана правомерность и той и другой точек зрения. Это значит, что удовлетворенность учением может зависеть в одних случаях от какого-либо доминирующего фактора (обожание учителя, например) или же формироваться под воздействием целого комплекса учебных факторов (интереса к предмету, благоприятного климата на уроках и др.). Поэтому педагогу важно не только установить наличие или отсутствие у учащихся удовлетворенности, но и вскрыть, на чем базируется у них удовлетворенность или неудовлетворенность. Это тем более важно, поскольку в процессе обучения учащихся в школе роль ведущих факторов от младших классов к старшим может меняться. Такая смена ведущих факторов удовлетворенности была выявлена Л.В.Лихачевым на спортсменах разного уровня мастерства и при сравнении спортсменов со студентами, занимающихся физической культурой.

1.2. Мотивация физкультурно-спортивных занятий

Изучение мотивов занятий физическими упражнениями и спортом является одной из наиболее трудных и специфических сторон изучения проблемы. Её исследованием занимались А.Ц. Пуни, Ю.В. Палайма, В.А.Соколов и др. Установлено, что в основе возникновения мотивов физкультурно-спортивных занятий лежат как потребности и объективные условия жизни, так и внутренняя позиция самой личности. Физкультурная активность детей обусловлена, в основном, эмоциональными переживаниями привлекательности физкультурно-спортивных занятий и доставляемых им удовольствие. Не случайно, видимо, школьники в качестве мотивов таких занятий на первом месте называют получение удовольствия от самого процесса физкультурной активности.

В ряде психолого-педагогических работ указанного направления сделана попытка, раскрыть, как внешние педагогические воздействия становятся (или могут стать) реальными факторами физкультурно-спортивной активности школьников, превращаясь из объективных условий в объективный психологический ее регулятор. Следует отметить, что работ данного направления очень немного.

Многие авторы сходятся во мнении, что большое значение на формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья положительного отношения к занятиям физическими упражнениями, имеет работа учителя физической культуры. Указывается также, что работе по формированию у школьников потребности в физическом совершенствовании должна быть подчинена вся система учебно-воспитательной работы школы.

2. Общая характеристика игрового и соревновательного методов

2.1 Игровой метод в физическом воспитании

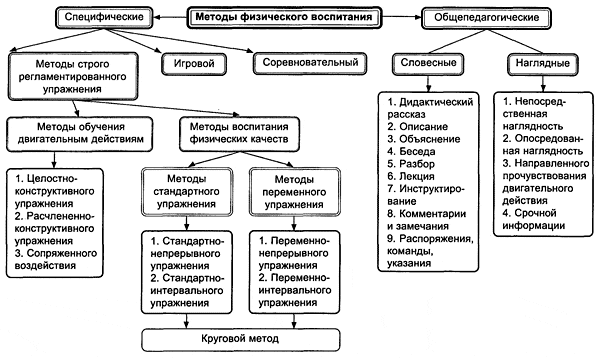

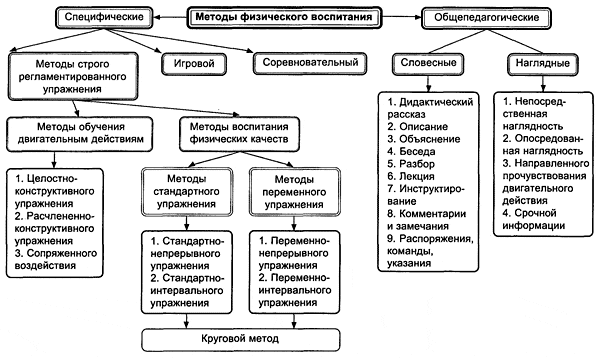

Методы физического воспитания - это способы применения физических упражнений. В физическом воспитании применяются две группы методов (рис. 1): специфические методы физического воспитания (характерные только для процесса физического воспитания) и общепедагогические методы физического воспитания (применяемые во всех случаях обучения и воспитания).

Рис.1 «Методы физического воспитания»

Несмотря на все достоинства и разнообразие методов строго регламентированного упражнения, в них, по сути, воплощается лишь одна из главных методических линий в процессе физического воспитания, предполагающая возможно полное упорядочивание действий, занимающихся и условий их выполнения. В определенных ситуациях не менее существенное значение имеет и иная методическая линия, связанная с игровым и соревновательным методами.

Значение игры как многообразного общественного явления, вообще говоря, выходит далеко за сферу физического воспитания, и далее воспитания в целом. Возникнув на ранних этапах истории, и развиваясь вместе со всей культурой общества, игра служила и служит удовлетворению различных потребностей в самопознании и внешнем контактировании, духовном и физическом развитии, отдыхе и развлечении и т.д.

Однако одна из главнейших функций игры — педагогическая: игра издавна является одним из основных средств и методов воспитания в широком смысле слова. Понятие игрового метода в сфере воспитания отражает методические особенности игры, т.е. то, что отличает ее в методическом отношении (по особенностям организации деятельности занимающихся, руководства ею и другим педагогически существенным признакам) от других методов воспитания. При этом игровой метод не обязательно связан с какими-либо общепринятыми играми, например, футболом, волейболом или элементарными подвижными играми. В принципе он может быть применен на основе любых физических упражнений при условии, конечно, что они поддаются организации в соответствии с особенностями этого метода.

Деятельность играющих организуется в соответствии с образным или условным «сюжетом» (замыслом, планом игры), в котором предусматривается достижение определенной цели в условиях постоянного и в значительной мере случайного изменения ситуаций. Игровой сюжет либо непосредственно заимствуется из окружающей действительности с образным отражением тех или иных прикладных действий и жизненных отношений (например, имитация охоты, трудовых, бытовых действий в элементарных подвижных играх), либо специально создается, исходя из потребностей физического воспитания, как условная схема взаимодействия играющих (что особенно характерно для современных спортивных игр).

Возможность достижения игровой цели (выигрыша) обычно не связана с каким-либо одним способом действий. Почти всегда существуют различные пути выигрыша, допускаемые правилами игры, которые лимитируют лишь общую линию поведения, но не предопределяют жестко конкретные действия. Игровая деятельность в процессе физического воспитания имеет, как правило, комплексный характер, т.е. включает в себя различные двигательные действия: бег; прыжки; метания; броски и т. д.

Правда, иногда игровой метод применяется и на основе относительно однородных действий. Например, «фартлек» («беговая игра») — своеобразное сочетание игрового метода с методом непрерывного переменного упражнения, где бег различной интенсивности или бег, чередуемый с ходьбой, проводится на местности в порядке игрового соперничества между участниками.

В силу отмеченных особенностей игровой метод предоставляет играющим простор для творческого решения двигательных задач, причем постоянное и внезапное изменение ситуаций по ходу игры обязывает решать эти задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией двигательных способностей.

В большинстве игр хотя и условно, но с достаточно высокой степенью психической напряженности, воспроизводятся активные межличностные и межгрупповые отношения, которые строятся как по типу сотрудничества (между игроками одной команды), так и по типу соперничества (между «противниками» в парных и командных играх), когда сталкиваются противоположные интересы, возникают и разрешаются игровые «конфликты». Это создает высокий эмоциональный накал и содействует яркому выявлению этических качеств личности.

Из предыдущего следует, что игровой метод не позволяет вполне строго предусмотреть заранее как состав действий, так и степень их влияния на занимающихся. Возможность достижения игровой цели различными способами, постоянное и внезапное изменение игровых ситуаций, динамичность и высокая эмоциональность взаимодействий — все это исключает возможность жестко программировать содержание упражнений и точно регулировать нагрузку по величине и направленности. Разумеется, это не значит, что педагогическое управление при использовании игрового метода вообще отсутствует. Оно имеет здесь более сложные и косвенные формы, чем в методах строго регламентированного упражнения. Здесь программируется общая линия действий (с помощью сюжета, правил и тактического плана игры), в определенной мере регулируется и нагрузка (по времени игры, с помощью игровых снарядов, ограничением размеров площадки и другими кос венными путями). Но точность дозировки воздействий в игровом методе, как правило, существенно меньше, чем в методах строго регламентированного упражнения.

Игровой метод в силу всех присущих ему особенностей используется в процессе физического воспитания не столько для начального обучения движениям или избирательного воздействия на отдельные способности, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость, быстрота ориентировки, Находчивость, самостоятельность, инициативность. В руках умелого специалиста он является также весьма действенным для воспитания коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других нравственных качеств личности. (Ю.И. Портных 1986г)

2.2. Соревновательный метод

Соревнование (или состязание), подобно игре, относится к числу широко распространенных общественных явлений. Оно имеет существенное значение как способ организации и стимулирования деятельности в самых различных сферах жизни — в производственной деятельности, в искусстве (художественные конкурсы, фестивали), в спорте и т. д. Естественно, что конкретный смысл соревнований при этом различен.

Соревновательный метод в процессе физического воспитания используется как в относительно элементарных формах, так и в развернутой форме. В первом случае речь идет о нем, как о подчиненном элементе общей организации занятия (способ стимулирования интереса и активизации при выполнении отдельных упражнений, включенных в данное занятие); во втором - об относительно самостоятельной форме организации занятий (контрольно-зачетные, официальные спортивные и подобные им состязания).

Основная определяющая черта соревновательного метода — сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство или возможно высокое достижение. Отсюда вытекают и все другие особенности этого метода.

Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия их организации и проведения (официальное определение победителя, поощрение за достигнутые результаты пропорционально уровню достижений, признание общественной значимости достижений, «отсев» менее сильных при многоступенчатых соревнованиях-первенствах и т.д.). Создают особый эмоциональный и физиологический «фон», который усиливает воздействие физических упражнений и может способствовать максимальному проявлению функциональных возможностей организма. Функциональные сдвиги, наблюдаемые в условиях "состязаний, как правило, более значительны, чем при внешне аналогичных не соревновательных нагрузках (в настоящее время это показано многими исследованиями).

Во время состязаний, особенно значимых в личном и общественном отношениях, в большей мере, чем в игре, выражены моменты психической напряженности. Здесь постоянно действует фактор противодействия, противоборства, столкновения противоположно направленных интересов. Командные состязания характеризуются наряду с этими отношениями взаимопомощи, взаимной ответственности и ответственности перед целым коллективом за достижение соревновательной цели — победы.

Соревновательный метод характеризуется также унификацией (приведением к некоторому единообразию) предмета состязания, порядка борьбы за победу и способов оценки достижения. Вполне понятно, что невозможно сравнивать силы, если нет общего эталона для сравнения и, если не упорядочен сам процесс сопоставления. В отдельных случаях унификация может иметь силу лишь в пределах данного коллектива соревнующихся (группы, класса и т. п.). Но она всегда, так или иначе, присутствует при использовании соревновательного метода. В спорте же унификация закрепляется едиными правилами состязания, которые во многих случаях приобрели уже значение международных норм состязания. Вместе с тем унификация в соревновательном методе не регламентирует деятельность соревнующихся во всех деталях. Характер этой деятельности определяется в решающей мере логикой борьбы за первенство, победу или возможно высокое достижение. Поэтому соревновательный метод предоставляет относительно ограниченные возможности для точного дозирования нагрузки и непосредственного руководства деятельностью занимающихся. Можно сказать, что в данном отношении он занимает как бы промежуточное положение между игровым методом и методами строго регламентированного упражнения. (Если соревнуются в играх, то соревновательный и игровой методы, естественно, совпадают).

Соревновательный метод применяется при решении разнообразных педагогических задач — воспитании физических, волевых и моральных качеств, совершенствовании умений, навыков и способности рационально использовать их в усложненных условиях.

Сравнительно с другими методами физического воспитания он позволяет предъявить наиболее высокие требования к функциональным возможностям организма и тем способствовать их наибольшему развитию. Исключительно велико значение соревновательного метода и в воспитании морально-волевых качеств: целеустремленности; инициативности; решительности; настойчивости; способности преодолевать трудности; самообладания; самоотверженности и др.

Необходимо, однако, помнить, что фактор соперничества и связанные с ним отношения могут способствовать формированию не только положительных, но и отрицательных черт характера (эгоизма, чрезмерного честолюбия, тщеславия и т. п.). Поэтому соревновательный метод оправдывает свою роль в нравственном воспитании лишь при условии высококвалифицированного педагогического руководства. (Железняк Ю.Д. 1981.)

Игра и соревнование, в силу присущих им психологических особенностей, вызывают сильный эмоциональный отклик учащихся. Еще Р.Ф.Лесгафт говоря о методике физических упражнений, подчеркивал, что однообразная деятельность утомляет, угнетает молодого человека и убивает в нем всякое желание заниматься. В настоящее время установлено, что однообразная физическая деятельность приводит к развитию неблагоприятных психических состояний - монотомии и психического пресыщения.

Первое характеризуется снижением активности, потерей интереса к деятельности, развитием скуки и ослаблением внимания. Второе наоборот, характеризуется усилением психического возбуждения, появлением отвращения, раздражительности, озлобленности.

Опыт также показывает, что использование игрового и соревновательного методов упражнения нередко приводит к возникновению настолько сильных эмоций, что выполнение учебных задач урока становится невозможным. Дети теряют контроль над своим поведением, шумят, не слушают команд учителя. Сильные эмоциональные переживания долго «затухают» после окончания игры, не дают сосредоточиться на новом задании, даваемом учителем, поэтому не все учителя в полном объеме используют игровой и соревновательный методы. Не следует также забывать о том, что игры и соревнования являются физическими упражнениями и на них распределяется правило о периодической смене состава предлагаемых игр и состязаний. Это позволит не ослабить интереса учащихся к занятиям на уроках физической культуры.

3. Информационно-коммуникационные технологии на уроках физической культуры

Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс также позволяет сделать урок физической культуры более интересным. Например, обязательные инструктажи, проводимые с учащимися можно проводить при помощи мультимедийных презентаций. Я считаю, что учащиеся с интересом воспримут ту же самую информацию, которая на данном этапе предъявляется в традиционной устной форме. В презентации могут быть фотографии известных спортсменов - представителей данного вида спорта, что позволяет в ненавязчивой форме расширять знания учащихся по отдельным разделам программы.

При разучивании, например, акробатических упражнений дети наглядно при использовании ИКТ увидят технику выполнения того или иного упражнения.

Заключение

В результате анализа литературы можно сделать вывод о том, что игровой и соревновательный методы и информационно-коммуникационные технологии являются незаменимыми в системе физического воспитания школьников с ограниченными возможностями здоровья поскольку, влияет на эмоциональную сферу учащихся, что и повышает мотивацию к занятиям физической культурой.

Список используемой литературы

Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. - М.: Мысль, 1976.

Ермолаева М.В. Проблема удовлетворенности от работы в исследованиях зарубежных психологов //Новые исследования в психологии. – М: Педагогика, 1980. -№2

Ильин Е.П. Удовлетворенность деятельностью как социально-психологический феномен //Психофизическое изучение учебной и спортивной деятельности. –Л.: ЛГПИ, 1985

Ильин Е.П., Лихачев Л.В. Типы зависимостей общей удовлетворенности занятиями физическим воспитанием и спортом от частных видов удовлетворенности. –Л.: ЛГПИ, 1985

Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец.№2114 «Физическое воспитание». –М.: Просвещение, 1987.

Карпушин В.А. Пути повышения эффективности обучения учащихся движениям на уроках физической культуры в 4-8 классах// Вопросы совершенствования физического воспитания учащейся молодежи. – М., 1979.

Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. –Л.:ЛГУ, 1970.

Курамшин Ю.Ф. Методы обучения двигательным действиям и развития физических качеств. — Л., 1991.

Лихачев Л.В. Удовлетворенность занятиями физической культурой и спортом как фактор повышения эффективности учебно-педагогического процесса: Автореф. дисс. канд. пед. Наук.-М., 1982.

Махнева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских учреждений. –М.: АРКТИ, 1997.

Мурутар А.А., Вихалем Л.А. Некоторые проблемы комплексного исследования удовлетворенности коллектива //Тр. По социологии. –Тарту, 1972.

Наумова Н.Ф. Удовлетворенность трудом как социальная характеристика. – М.: Педагогика, 1980.

Палайма Ю.Ю. Мотивы спортивной деятельности //Теория и практика физической культуры.1966. -№8.

16