МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА НОЯБРЬСК

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

На тему: «Формирование навыка чтения с листа»

Выполнила:

Преподаватель по классу фортепиано

Дидукова А.С.

г. Ноябрьск, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Введение……………………………………………………………………..

2.Как происходит процесс чтения с листа……………………………………

3.Формрование навыка игры с листа…………………………………………

3.1. Обучение чтению с листа ритмического рисунка.

3.2. Как научить читать высоту звука.

3.3.Развитие двигательных навыков, необходимых в чтении с листа.

3.4. Способы обучения быстрому чтению с листа.

4. Л.А.Шалина «Школа беглого чтения нот с листа»………………………

5.Заключение.

6.Список литературы

1.Введение.

«Лучший способ научиться быстро читать - это как можно больше читать». Это мнение, высказанное в свое время Иосифом Гофманом, и поныне разделяют многие музыканты. Воспитание навыков чтения с листа играет важную роль в развитии творческих способностей детей.

Не секрет, что за последние два-три десятилетия пианисты, в целом, стали хуже читать ноты. И это при том, что общий средний уровень фортепианного исполнительства заметно вырос, особенно в области виртуозного исполнительства.

Упадок искусства чтения нот с листа объясняется с рядом причин. Например, укоренившаяся в 20 веке практика обязательного исполнения наизусть, или снижение интереса к самостоятельному музицированию. Выход из этой ситуации только один: навык чтения с листа должен быть заложен в структуре обучения пианиста, развитие этого навыка следует сделать неотъемлемой частью учебного процесса.

Выработка навыка чтения с листа является предметом серьезного и упорного труда. Этот навык приходит путем целенаправленных и продуманных занятий, здесь не должно быть места ссылкам на прирожденную способность учащихся. Исполнитель, хорошо читающий нотный текст с листа, значительно сокращает время работы над произведением, так как буквально за несколько проигрываний достигает ясного представления о сочинении.

Поэтому, техника прочитывания нотного текста, а также теоретические и методические вопросы связанные с этим, привлекают внимания педагогов и исследователей (Ф.Брянская, К.Цатурян, Т.Беркман, Р.Верхолаз).

2. Как происходит процесс чтения с листа.

При чтении нот с листа выявляется много ошибок. Самые распространенные это:

-

Элементарное незнание нот и типовых ритмических рисунков;

-

Игнорирование на протяжении произведения ключевых знаков;

-

Потактовое чтение, то есть чтение каждого такта с остановкой перед следующим;

-

Невнимательность к динамическим знакам;

-

Пренебрежение знаками агогики.

Открыв ноты новую нотную литературу, мы можем познакомиться с ней двумя способами. Первый: разобрать, выучить наизусть, затем исполнить. Второй: проиграть с листа. Механизм процесса чтения может быть выражен следующим образом: «Вижу-слышу-играю».

Коротко остановимся на двух этапах, обеспечивающих успешное протекание процесса овладения навыками чтения с листа. Первый этап – чтение без инструмента (внутренне-слуховое) рассматривается как подготовительный ко второму – чтению за инструментом (чтению-игре).

Одно из главных условий беглого чтения с листа заключается в мысленном опережении читающим того, что в данный момент играется. Видя ноты, исполнитель с помощью внутреннего слуха трансформирует их в адекватную звуковую картину, пользуясь, соответствующими движениями. Такой музыкант умеет предвидеть развитие читаемого текста и поэтому, одной из главной задач в обучении чтению нот с листа является развитие способностей и навыков предвидения, а именно способности видеть несколько тактов вперед.

Другим условием беглого чтения текста является быстрая ориентировка в фортепианной фактуре. Нужно собрать в зрительный, слуховой и двигательный памяти необходимый запас типичных для фортепианной музыки оборотов, овладеть чаще всего используемыми аккордовыми структурами, характерными модуляционными построениями и т.д. Однако, чтобы уметь эффективно пользоваться этим запасом, музыкант должен читать текст не отдельными «слогами», а комплексно – мотивами, фразами, предложениями. При необходимости возможно упрощение фактуры, которое в данном случае является показателем осмысленности.

Третье существенное условие заключается в требовании неотрывности взгляда играющего от нотного текста. Только в этом случае возможно плавное, непрерывное и логичное развертывание звукового «действия». Умение играть не глядя на руки, или, как говорят, «вслепую», - обеспечивается приемами мысленного опережения, «забегания глазами вперед», «фотографирования» следующего отрезка текста».

Подводя итоги, перечислим основные приемы (способы действия), обеспечивающие формирование сложного навыка, каким является беглое чтение с листа:

-

Предварительное прочтение глазами;

-

Относительное чтение (по графическим контурам нотных головок и изображению нотных групп);

-

Обобщенное чтение (опора на типовые формулы фортепианной фактуры – гаммы, фигурации, секвенции и т.д.);

-

Смысловая группировка нот (на уровне интервалов, аккордов, небольших мелодических построений);

-

Упрощение фактуры (не затрагивающее баса и мелодической линии);

-

Игра «вслепую» (позволяет совершенствовать аппликатурную технику; ускоряет слухо-двигательную реакцию на нотные знаки);

-

Мысленное опережение (обеспечивает кратковременное запоминание последующего фрагмента, обеспечивая непрерывность исполнения).

3. Формирование навыка игры с листа.

Успешное чтение музыкального текста возможно при условии его звукового осознания. Выразительное исполнение по нотам опирается на представляемый слухом звуковой образ, возникающий на основе их графического рисунка. Поэтому на первом этапе обучения игре на фортепиано педагогу-музыканту необходимо познакомить ребенка со звуками, из которых состоит язык, элементарными закономерностями построения музыкальной речи.

Для этого целесообразно на предварительном слуховом этапе, когда в процессе знакомства с инструментом ученик усваивает первоначальные навыки звукоизвлечения и занимается подбором по слуху, учиться различать основные градации темпа, громкости, а также знакомиться с некоторыми жанрами ( колыбельная, марш, вальс).

3.1. Обучение чтению с листа ритмического рисунка.

Самый простой музыкальный текст состоит из следующих элементов: ритмического рисунка, высоты звука и элементов формы – мотив, фраз, предложений. На первых занятиях необходимо отвлечь внимание ученика хотя бы от одного из этих элементов. А именно, от ознакомления с записью высоты звука. Почему? Потому, что внутренний музыкальный слух развивается у детей относительно позже, чем чувства ритма. А вот от элементов формы отказываться нельзя, так как текст не должен быть прочитан отдельными нотами. Также нельзя откладывать изучение ритмического рисунка, поскольку ритм – один из основополагающих элементов музыки.

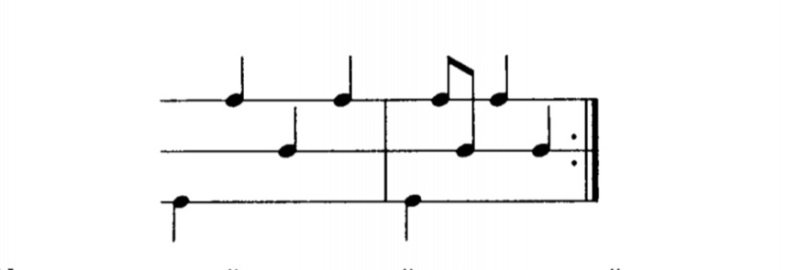

И так, первым шагом является направление внимания на ритмическое построение песенок, которые ребенок хорошо знает и поет. Ритм мы записываем разными по длине черточками: ____ четвертная и __ восьмая.

Ритм песенки «Солнышко» мы записываем следующим образом:

____ __ __ ____ __ __

Сол – ныш – ко, сол – ныш – ко,

__ __ __ __ ____ __ __

Выг – ля - ни в о – ко – шеч – ко!

В скором времени (как правило, уже на следующий урок) черточки «встают», при этом короткие «маленькие» соединяются по две.

Чтобы утвердить и развить первые зрительно-слуховые представления, мы дополнительно вводим зрительно слуховые сигналы. Это слоги, которые соответствуют отдельным длительностям. Например «та» - четвертная, «ти» - восьмая, чуть позже – «тири» - шестнадцатая. Подобные символы уже использовали в разные времена педагоги Франции, Германии, Англии, России (А.Даргомыжский, А.Серов, Н.Рубинштейн). В наше время эти символы широко используются на уроках сольфеджио и ритмики.

Используя ритмослоги, можно выделять простые ритмические мотивы из известных песенок. Кроме ритмослогов, можно вернуться к уже проверенному способу воспитания чувства ритма и использовать упражнения «дирижер» и «ударник». Но здесь ребенок уже работает не по слуху, а по записи ритма. Сначала ритм исполняется хлопками и притопами. Затем – на клавишах, показанных учителем одной или двумя руками одновременно.

Во время исполнения этих упражнений необходимо обращать внимание ребенка на паузы. Ученик должен «переживать» явление, называемое паузой. В этом ему может помочь специальный жест – разведение ладоней внутренней стороной вверх, который может обозначать четвертную паузу. Одновременно показываем графическое изображение четвертной паузы: Ζ.

Одним из первых ритмических оборотов исполняемых учеником, может быть фигура ǀ Ζ, которая исполняется хлопком и жестом паузы, в то время, когда учитель играет маршевую музыку или любую песенку в двухдольном размере.

Потом мы усложняем ритмическое остинато, идя в четырех направлениях:

-

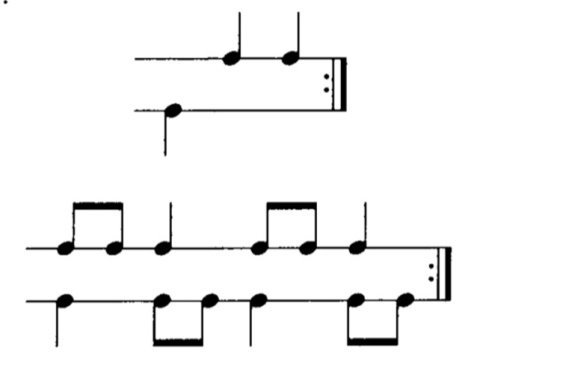

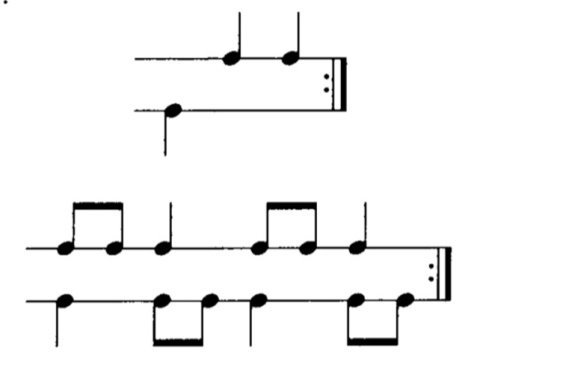

Вводим элементы ритмо-полифонии, необходимые в формировании навыка чтении нот с листа: разделенную на две линии ритмическую фигуру исполняет каждая рука отдельно, по очереди или вместе, например:

Потом к хлопкам добавляются притопы. Такая запись является своего рода ритмической партитурой:

Благодаря такой «партитуре» начинающий пианист учится обращать внимание на музыкальную вертикаль. Нежелательно откладывать ритмические упражнения даже тогда, когда ученик начинает играть по нотам. Эти упражнения должны предварять разбор произведения, а также служить своеобразной двигательной лабораторией, в которой постоянно накапливаются новые ритмоформулы.

3.2. Как научить читать высоту звука.

В конце донотного периода учащиеся уже могут исполнить несколько заданий, связанных с изучением нотного текста:

-

Записать ритм услышанной, сочиненной или исполняемой песенки;

-

Узнать известную песенку по ритмической записи;

-

Прочитать (ритмослогами, хлопками, притопами) запись нетрудных ритмических фигур (четверть и восьмая в разных комбинациях)

Приблизительно через месяц или два с начала обучения начинаем вводить обозначения высоты звука. Ребенку значительно лучше будет читать с листа, если он будет знать, что высотная запись это «живые» ноты-звуки с которыми он будет знакомиться с помощью пения, игры на инструменте ли сочинения.

И тут, так же как и при обучении ритмической записи, мы покажем ученику не отдельные элементы – ноты, а соотношение между ними.

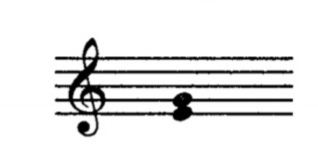

Авторы многих фортепианных школ, а также учебников сольфеджио начинают обучение с интервала секунды, расширяя постепенно диапазон до терции, кварты и т.д. Но этот способ имеет недостатки. Одним из них, является то, что секунда – не самый простой для слухового восприятия интервал. А вот запись терции и по слуху и зрительно воспринимается легко. Не случайно малая терция была выбрана как начальный интервал в системе музыкального воспитания Карла Орфа. Малая терция типичный интервал многих детских песен и музыки разных народов мира:

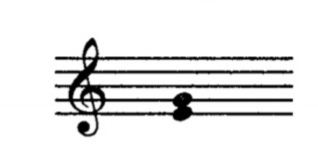

Каким же образом ребенок познает элементарную частичку мелодии? Нужно обратить внимание на соответствие звучания малой терции интонации «зова кукушки». Попросим ученика «прокуковать» её. Затем он подберет её на инструменте от разных клавиш. Наконец, запишет в тетради на двух линиях и на нотном стане:

Это изображение становится знаком-символом данной интонации, вызывающим в сознании конкретный звуковой образ и точную двигательную реакцию. После знакомства с нотной записью малой терции соль-ми, записываем её от разных нот:

Ознакомление с другими интервалами может происходить по разному, важно только то, чтобы каждый выбранный способ соответствовал необходимым условиям:

-

Мелодические линии песенок и произведений, должны расширяться поступенно;

-

На начальном этапе обучения важно привлечение произведений народной музыки- кладовой народной мудрости, разнообразных ладов и гармонических функций. Это условие необходимо для воспитания гибкого слуха у начинающего музыканта.

Обращение к ладам народной музыки облегчает знакомство детей со знаками альтерации. Чем раньше ученик встречается с черными клавишами, тем быстрее и легче он ими овладеет. Хорошо, если учитель сумеет связать внешний вид этих знаков с конкретными образами из жизни. Например, обозначение диеза можно сравнить с лестницей, по которой нотка идет вверх, а бемоль можно сравнить с мягким креслом, в которое она как бы садится. Бекар – сломанный стул, с которого падает диез и бемоль.

-

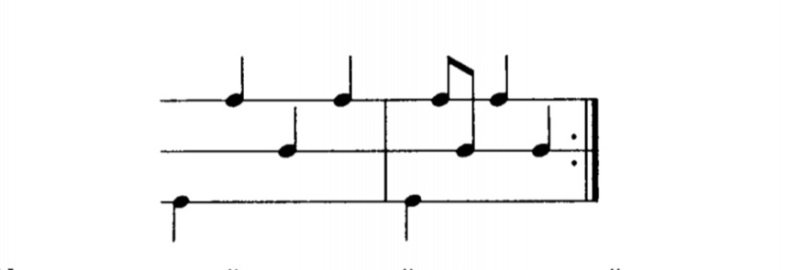

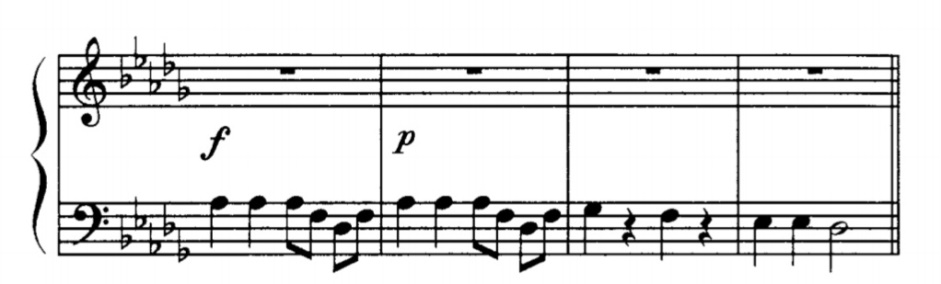

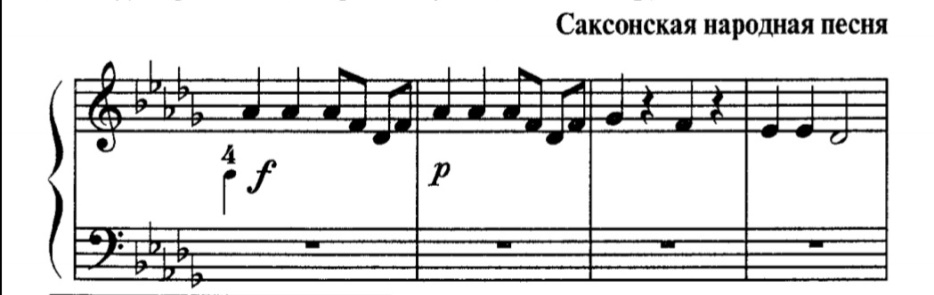

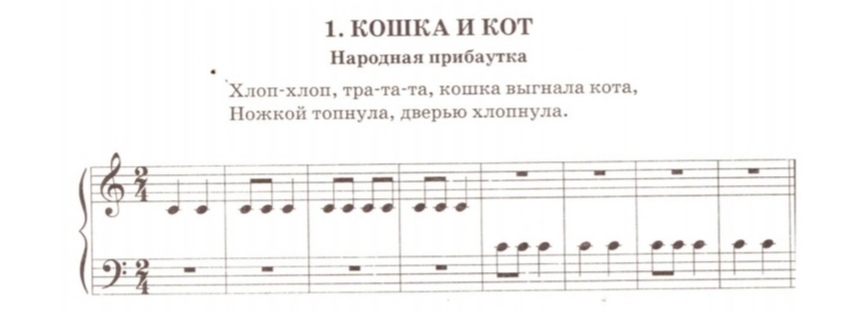

Фактура изложения музыкального материала для начинающих пианистов должна быть близка типичной фортепианной фактуре. Во многих школах, опирающихся на детский фольклор, одноголосная мелодия раскладывается на две руки. При этом часто страдает мелодическая линия. Чтобы этого не происходило, лучше всего применить здесь антифонную запись – самый просто тип полифонии. Таким образом в работе участвуют обе руки, причем исполняемые партии обеих рук одинаковы по трудности. Благодаря сходству обеих партий и попеременной работе рук, исполнение таких пьес дается легко:

Следующим этапом становится простейший аккомпанемент, состоящий из длинной ноты или интервала, чаще всего чистой квинты:

Затем вводим параллельное движение в октаву:

И противоположное движение:

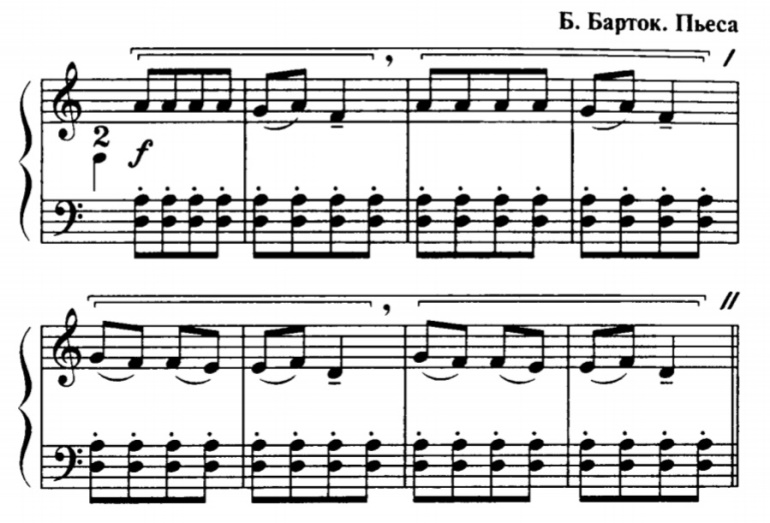

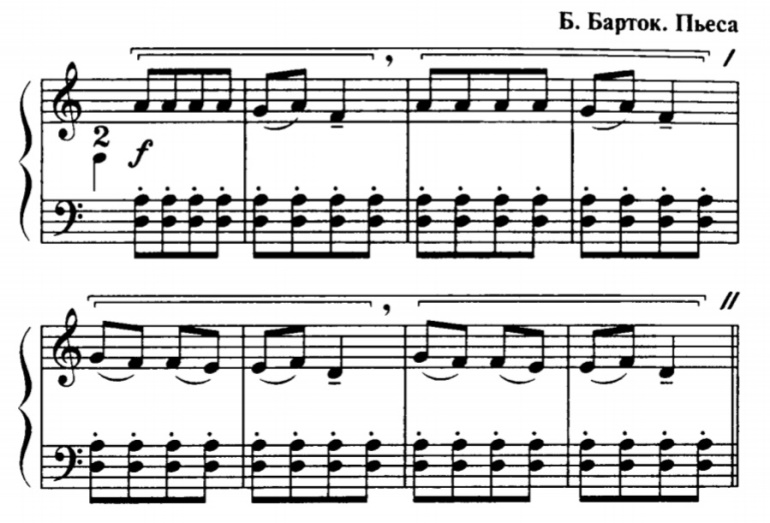

Начиная с поступенного секундового движения, увеличиваем диапазон до кварты и квинты. Замечательными примерами являются пьесы из сборника «Микрокосмос» Б.Бартока, специально предназначенные для чтения и траспозиции:

-

Ритм первых произведений не должен отклоняться от ритмоформул, с которыми ученик познакомился в донотный период (четверти, восьмые, паузы).

И только теперь можно ввести понятие размера и единицы пульса, и в конце фразы уже может появиться половинка с точкой. После этого ученик знакомиться с ритмом четверти с точкой и восьмой длительностью.

-

Развитие двигательных навыков, необходимых в чтении с листа.

Работу над способностью ориентирования пальцев и рук на клавиатуре без помощи зрения необходимо начинать одновременно с формированием слуховых представлений, до того как ученик встретиться с нотной записью.

Невозможно полностью исключить зрительный контроль при чтении нот с листа. В процессе выполнения упражнений ребенок автоматически получает этот навык. Во время исполнения гамм и разных её видов развивается зрительное восприятие фортепианной клавиатуры: сначала ученик играет гамму в октаву штрихом т non legato, потом разной артикуляцией, не глядя на руки (глаза закрыты, или подняты вверх). В начале необходимо выбирать гаммы с легкой аппликатурой, но обязательно те, которые имеют черные клавиши (Ми мажор, Ля мажор).

Такую же роль выполняют технические упражнения в одной позиции. Ученик играет их одной аппликатурой, но от разных звуков и разной артикуляцией.

Кроме этого необходима осознанная тренировка, ведущая к приспособлению зрения и позволяющая видеть одновременно большое пространство (обзор). Например, сначала читаем с учеником две последних строчки нотного текста. Текст находится в центре поле зрения, а клавиатура на его полях. Это значит, что играющий видит только неотчетливые контуры рук и клавиш. Но постепенно, в результате упражнений, образ рук и клавиатуры становится более выраженным. Теперь можно начать читать текст, находящийся в середине, а потом и наверху страницы.

Быстрота и точность двигательной реакции на читаемый текст в огромной степени зависит от аппликатурной техники, то есть от доведенной до автоматизма способности быстрого выбора самой удобной в данной ситуации аппликатуры.

Известно, что аппликатура опирается на определенные общие правила, на хорошо усвоенные формулы, на поступенное движение пальцев. Развитие основ аппликатурной техники тесно связано с формированием чувствительного ориентирования на клавиатуре рук: овладения певучим, плавным легато, достижения четкой артикуляции пальцев. Аппликатурные упражнения дают самые лучшие результаты лишь тогда, когда используются одновременно с работой по овладению клавиатурой «слепым» методом. Этот метод вводится в работу в период ознакомления с записью ритма – приблизительно в начале второго месяца обучения.

Можно рассмотреть самые типичные аппликатурные упражнения:

-

На трех соседних клавишах (например, ми-фа-соль) ученик играет разные мотивы. Трехзвучные мотивы должны обязательно иметь черную клавишу и начинаться от разных звуков. Ритмический рисунок может быть любой. Играть нужно каждой рукой отдельно «сильными» пальцами (1,2,3).

Затем те же самые последовательности исполняем с аккомпанементом квинты, потом по принципу «эхо», и, наконец, двумя руками одновременно в параллельном и противоположном движении.

-

Сочиняем мелодические мотивы на четырех звуках, одновременно усложняем ритм упражнений и вводим пятизвучные мотивы.

Указанные упражнения с самого начала исполняются без зрительного контроля, т.е. «слепым» методом. Ни в коем случае они не должны исполняться сухо и формально, а должны быть живыми и энергичными, иметь острый ритм, подвижную динамику, богатую артикуляцию. Такие художественно-исполнительские задания способствуют концентрации внимания, а их осознанное и выразительное исполнение намного быстрее приводит к желаемым результатам.

А вот еще одно важное условие: исполнение каждого очередного задания должно быть обязательно подготовлено в воображении. Ученик должен мысленно услышать и исполнить будущий мотив, его ритм, мелодическую линию, представить себе движение пальцев.

Упражнения конструируются согласно следующим правилам:

-

Сочиняем мотив, опираясь не только на систему мажор и минора; целые тоны и полутоны используем в разных комбинациях;

-

Посвящаем одинаковое внимание обеим рукам. Первые упражнения одноголосны и играются каждой рукой отдельно;

-

Мелодическая линия должна усложняться постепенно – от диатонических и хроматических последовательностей до ломаных фигур и скачков. Упражнения, которые выходят за пределы однопозиционной игры, должны вводиться не раньше второго полугодия.

Способность к быстрой смене аппликатурных позиций формируем на пассажах – ломаных, потом длинных, и мажорных, и минорных.

В то время, когда мы занимаемся овладением аппликатурных формул в одной позиции, можно начинать работать над вертикальными построениями и их аппликатурными формулами. Тут мы стремимся к овладению быстрого зрительного и слухового определения интервала, либо аккорда, на основе его записи, и до реакции пальцев на зрительно-слуховой сигнал. Научить этому можно, опираясь на элементарные аппликатурные формулы: секунда – соседними пальцами; терция – через палец; кварта – через два пальца; квинта, секста, септима и октава – крайними пальцами.

Очередность изучения гармонических интервалов, их звучание и « внешний вид», имеет большое значение. Начинаем изучение от терции (о которой было изложено ранее). Чистая квинта, с которой ученик уже познакомился, аккомпанируя мелодическим упражнениям, должна быть следующим интервалом. Ребенок учиться играть терции тремя аппликатурными способами: 1/3; 2/4; 3/5. Квинты – только в одном варианте: 1/5. Кварты – в двух вариантах: 1/4; 2/5. Секста, септима и октава появляются позже.

Когда ученик уже освоил достаточное количество интервалов каждой рукой отдельно, начинаем играть их двумя руками, сначала попеременно:

А потом одновременно:

В таких упражнениях ученик впервые встречается с типичными для фортепианной музыки созвучиями, состоящими из четырех голосов в широком расположении. Трудно ожидать, чтобы ученик сразу сумел прочитать и сыграть эти созвучия, как звуковой комплекс. Поэтому необходимо концентрировать его внимание на нижней строчке созвучия. Навык чтения вертикальных комплексов снизу вверх с опорой на бас очень пригодится в будущем, когда созвучия будут намного сложнее.

Обучение чтению аккордов- важный момент формирования навыка так называемого релятивного чтения – именно теперь формируется способность прочтения аккорда, как собранного «нотного образа». Самый нижний звук выполняет роль «носителя» целого аккорда; находится позиция этого звука на нотном стане как ноты, остальные звуки читаются относительно рисунку – важно расстояние между ними, а не положение их на нотном стане.

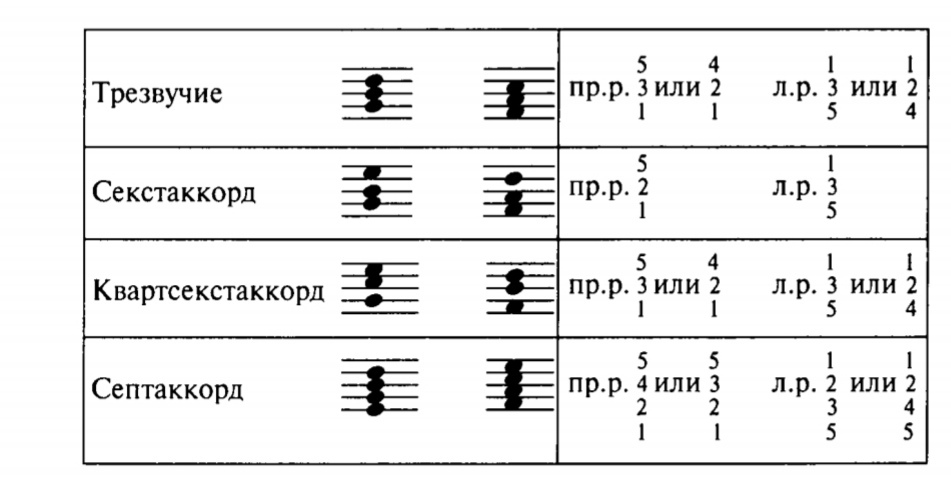

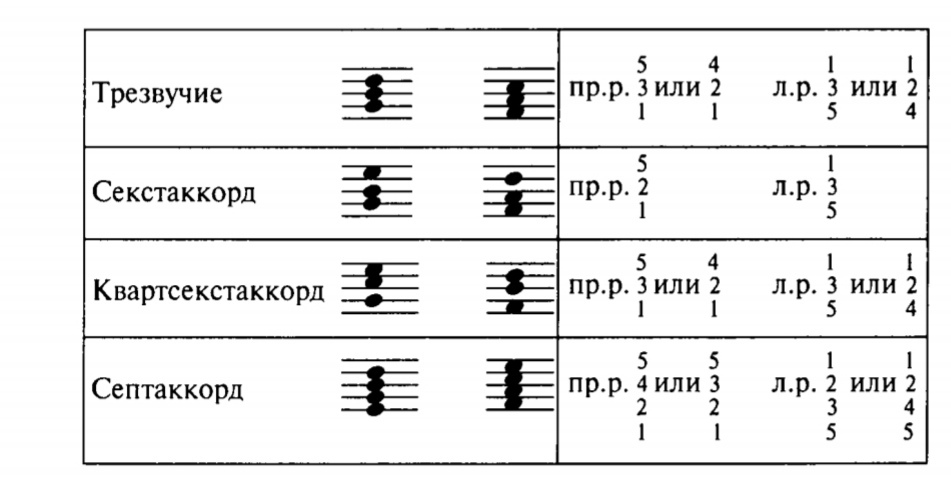

Следующим этапом обучения являются упражнения, главной целью которых будет овладение аппликатурными навыками, связанных с чтением аккордов. Изучая начальные позиции аккордов – трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов, септаккордов с обращениями – ученик начинает чувствовать необходимость использовать дополнительные аппликатурные варианты.

Чтобы помочь ученику в овладении аппликатурой аккордов, можно составить следующую схему, в которой аккорды представлены в общих формах, независимо от высоты звуков – как графический символ.

Отрабатывать быструю реакцию пальцев на разные виды аккордом можно следующим способом: каждый рисунок аккорда записывается на отдельной карточке, потом ту карточку показываем ученику и после 2-3 секунд забираем её. Ученик должен запомнить «знак», представить его в воображении, услышать его, подумать об аппликатуре и сыграть на инструменте.

-

Способы обучения быстрому чтению с листа.

В этом разделе, разговор пойдет о действиях, необходимых в более поздней работе по чтению нот с листа. Главной методической проблемой этого периода является постепенное увеличение количества читаемого нотного текста. В связи с тем, что фортепианная музыка записывается не только горизонтально, но и вертикально, необходимо разделить работу по чтению нот с листа на две части: на горизонтальное и вертикальное восприятие.

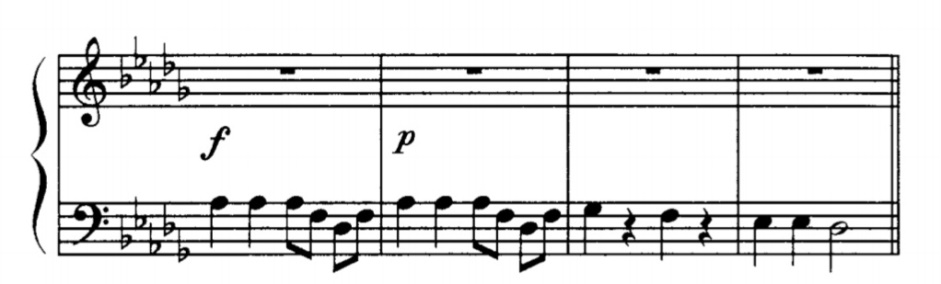

Фортепианную музыку, так же как и партитуру, необходимо читать, прежде всего по вертикали. Навык такого чтения можно развить следующими упражнениями:

-

Исполнение последовательности аккордов, в форме гармонических фигураций начиная с баса.

-

Данные фигурации играем как созвучия.

Подобные упражнения формируют способность быстрого определения гармонической логики в аккомпанемент, опирающейся на ломаные аккорды. Примером могут служить «Маленький этюд» из «Альбома для юношества» Р.Шумана, или «Прелюдия» Кулау.

Главным условием быстрого чтения с листа по горизонтали является способность быстрого деления текста на синтаксические единицы. Начальным явлением, говорящим нам о делении музыки, являются повторы внутри формы. При этом самую важную роль играет метроритмическое сходство. Другим, менее однозначным обозначением деления музыки являются долгие длительности, задерживающие движение. Хорошим примером здесь может служить пьеса из альбома «Для детей» Б.Бартока, часть 1, №6.

Среди упражнений, развивающих навык быстрого чтения музыкального текста, выделяются те, что основаны на так называемом «фотографировании». Ученик в течение несколько секунд просматривает мотив, фразу или предложение, которое он должен запомнить, проанализировать и сыграть. После этого мы закрываем этот фрагмент. Играя его, ученик читает и запоминает уже следующий и так до конца произведения. Во время исполнения целого произведения, которое в начале играем с небольшими остановками, мы постепенно укорачиваем время показа и удлиняем фрагменты, которые необходимо запомнить.

Заканчивая размышления, обратим внимание на некоторые правила, следовать которым мы должны, выбирая материал для чтения с листа. В течении первого года обучения нотный текст, при помощи которого мы формируем навык чтения нот с листа, должен служить общему пианистическому развитию ученика. Иначе говоря, произведения, с помощью которых мы обучаем игре с листа, так же помогают в формировании элементарных исполнительских навыков. В дальнейшем обучении репертуар усложняется согласно растущим требованиям. Знания разных стилей, а также умение схватывать новые музыкальные формы – это два основных элемента, которые обуславливают мастерство в чтении нот с листа.

4.Л.А.Шалина «Школа беглого чтения нот с листа».

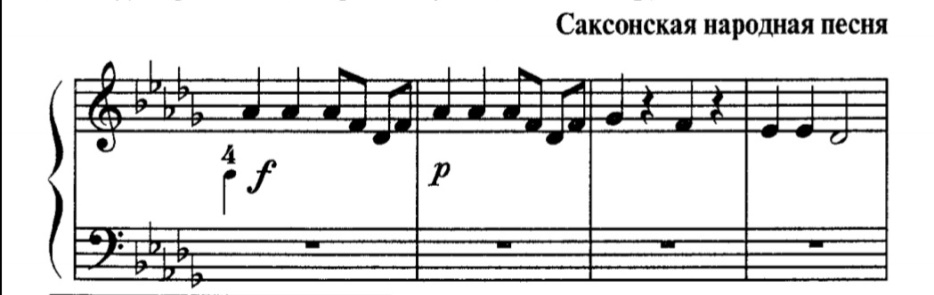

Хотелось бы отдельно остановиться на сборнике Л.А.Шалиной «Школа беглого чтения нот с листа».

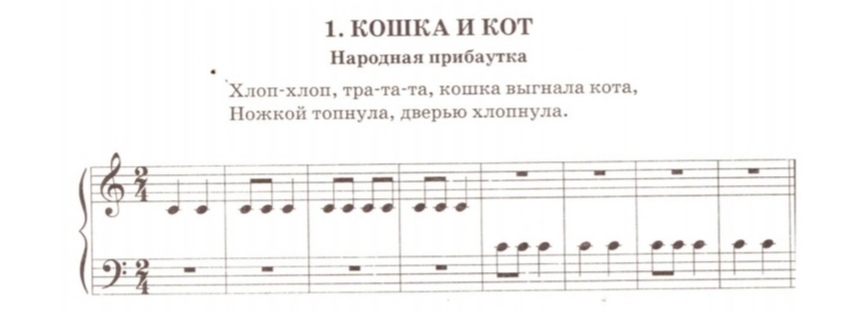

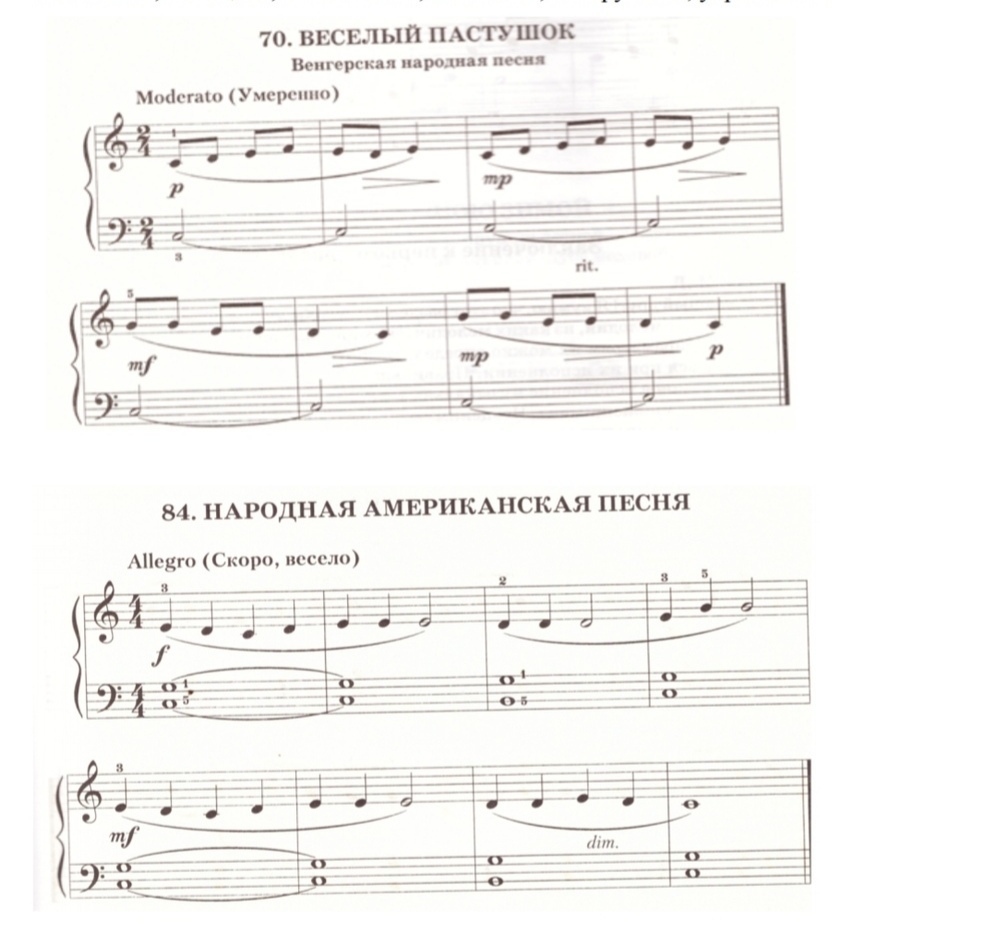

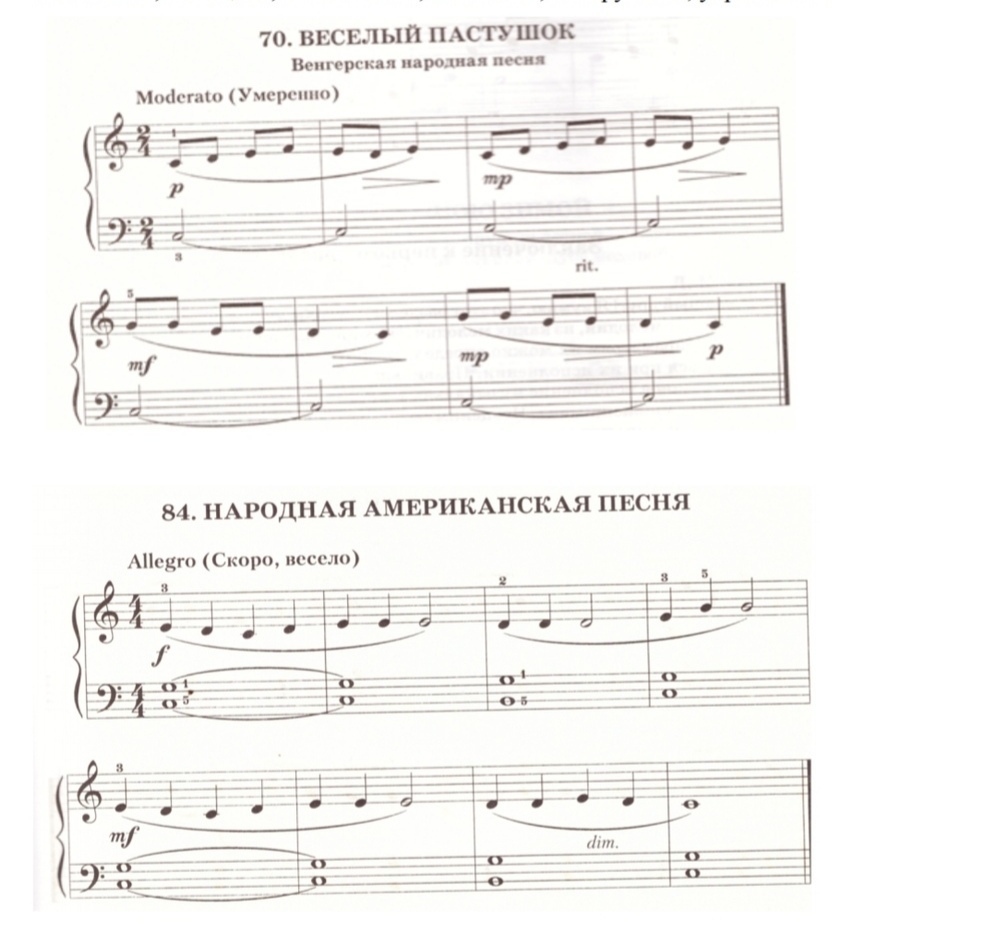

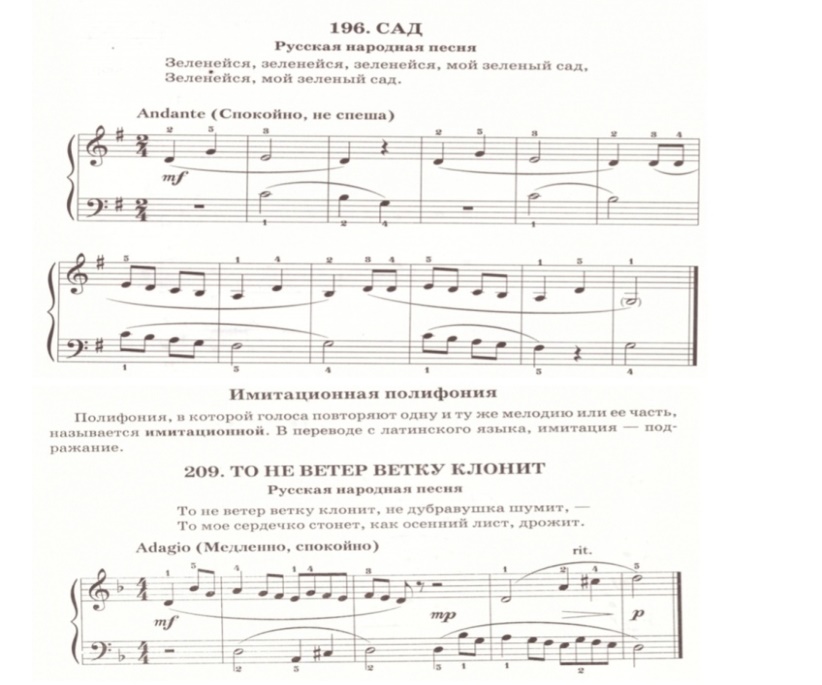

Сборник рассчитан для учащихся младших и средних классов. Материал строится по трем разделам, и пьесы расположены с постепенным нарастанием степени трудности. Первый раздел называется «Мелодия». Главным звеном этого раздела является мелодия с её осмысленным законченным построением. Мелодия состоит из звуков, которые связаны в определенные интервалы. Начинаются пьесы с интервала «прима». Таких пьес мало и различаются они только ритмическим рисунком. Мелодия в них расписана на две руки, чтобы легче было услышать окончание каждой фразы и дополнена стихотворным текстом. Постепенно количество интервалов увеличивается и пьесы наполняются более ярким содержанием.

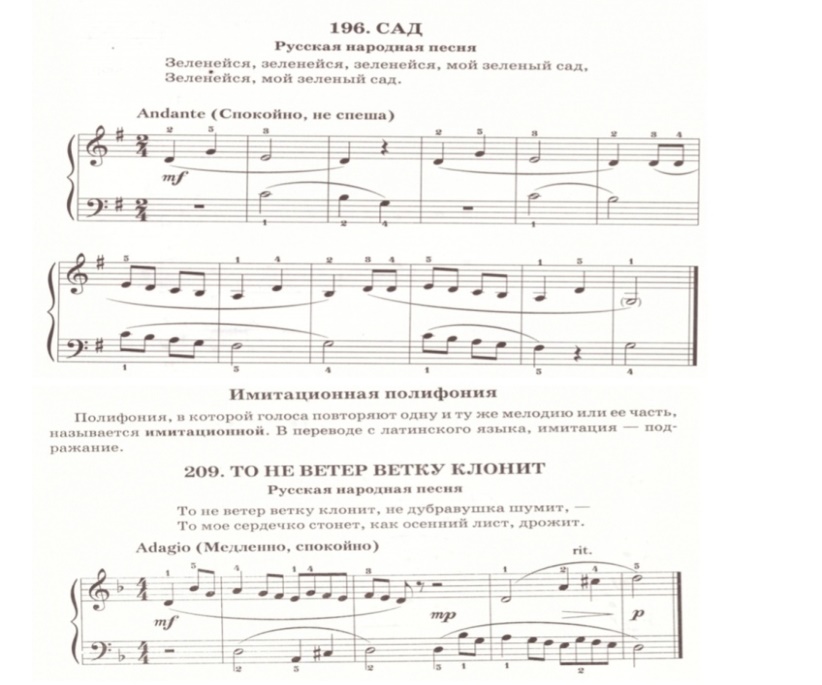

Второй раздел называется «гомофония». Он представляет собой пьесы с мелодией, с добавлением легкого аккомпанемента в виде интервалов, простых аккордов, и несколько пьес содержат альбертиевы басы. Играя не одно произведение с такими сопровождениями, можно научиться подбирать похожий аккомпанемент к любой мелодии. В этом же разделе содержатся примеры таких танцевальных жанров как марш, полька, вальс экосез, а также песни разных народов мира – русские, английские, белорусские, украинские и т.д.

Третий раздел называется «полифония». И в нем содержатся пьесы с несложными элементами полифонии. Раздел более сложный, так как здесь звучит не одна мелодия, а как минимум две, и все они самостоятельны. От движения голосов зависит и вид полифонии – подголосочная.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Чтение нот с листа, как действие, представляет собой реализацию на инструменте звукового образа - «программы», которая в начале возникает в сознании исполнителя с помощью звукового восприятия нотного текста.

Постепенное развитие этой программы возможно только тогда, когда исполнитель умеет предвидеть исполняемый текст. Возможность предвидения этого текста зависит, прежде всего, от объема и устойчивости зрительной, слуховой и двигательной памяти, а также от умения воспринимать текст структурно.

Важными составляющими навыка чтения нот с листа являются:

-

техника быстрого чтения нотной записи;

-

умение свободной ориентации на клавиатуре, быстрого выбора самой нужной аппликатуры.

Лучшие результаты в обучении достигаются тогда, когда формирование навыка чтения с листа начинается с первых дней обучения игре на инструменте, перед тем, как успеет закрепиться навык разбора произведения «отдельными слогами». Эта вредная привычка позднее может стать серьезным препятствием в обучении чтения нот с листа.

Основные принципы формирования навыка чтения нот с листа в первые годы обучения пианиста:

-

Развитие слуховых представлений постоянно опережает обучение чтению нот: новые для ребенка элементы ритма, мелодики, лада осваиваются сначала слухом и только потом – в нотной записи. Первым осваивается ритмический элемент записи; применяются ритмослоги; двигательная реакция развивается в процессе воспроизведения остинатных ритмических фигур по нотной записи.

-

Звуковысотный элемент записи вводится сразу в виде интонационных оборотов, состоящих из двух-трех звуков. Изображение малой терции становится графическим знаком-символом данной интонации, вызывающим ясный звуковой образ и точную двигательную реакцию. Необходимо обращать внимание на формирование комплексного восприятия нотного текста.

-

Вместе с развитием слуховых представлений воспитывается свободная двигательная ориентировка рук на клавиатуре без помощи зрительного контроля. Аппликатурные упражнения помогают выработать быструю и точную реакцию пальцев на нотную картину.

-

Освоение нотной графики происходит в процессе активного музицирования: пения, подбора по слуху, транспонирования, импровизации, сочинении и т.д. В слуховой, зрительной и двигательной памяти ученика постепенно аккумулируются типичные фактурные, ритмические и мелодические формы, характерные для различных стилей фортепианной музыки.

-

Приучая ученика к общим «стереотипам» фортепианного текста, необходимо учить его преодолевать эти «стереотипы» и формировать в нем готовность принимать всё новое.

Работа над формированием навыка чтения нот с листа ни в коем случае не должна ограничиваться начальным этапом обучения. Процесс этот необходимо продолжать весь период обучения в музыкальной школе. Способность быстрого и свободного чтения нот откроет перед молодыми музыкантами широкие возможности ознакомления с богатейшей музыкальной литературой. Результатом этих занятий должна стать потребность познавать новое, постоянно музицировать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Баренбойм Л. А. Фортепианная педагогика. – М., 1937.

2.Брянская Ф. Формирование и развитие навыка чтения нот с листа в первые годы обучения.– Варшава, 1976.

3.Верхолаз Р. А. Вопросы методики чтения нот с листа. – М., 1960.

4.Готлиб А. Заметки о чтении с листа //Советская музыка. 1958.

5. Цатурян К.А. Чтение с листа как метод работы с учащимися-пианистами // Вопросы инструментальной подготовки. – М., 1971.

6. Камаева Т., Камаев А. Чтение с листа на уроках фортепиано//Игровой курс. – М., 2007

7.Шалина Л.А.. Школа беглого чтения с листа// Ростов-на-Дону – «Феникс»,2016.