«Формирование патриотической

компетенции обучающихся

через создание учебных проектов на уроках истории

и во внеурочной деятельности по предмету»

Содержание:

Вступление

1. Проектная и исследовательская деятельность учащихся

1.1. Основы теории и практики проектной и исследовательской деятельности учащихся.

1.2. Проектная деятельность как эффективная форма обучения.

2. Учебный проект - как одно из средств формирования патриотической компетенции на уроках истории и во внеурочной деятельности по предмету.

2.1. Учебный проект – как средство формирования компетенций.

2.2. Этапы подготовки учебного проекта.

3. Практико-ориентированное проектирование.

3.1. «Машенька из Мышеловки»

3.2. «Афганистан болит в душе моей»

3.3. «Война в истории моей семьи»

3.4. «Штык – нож к винтовке СВТ - 40»

3.5. «Солдат Победы»

Заключение

Список литературы

«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то

и в жизни он всегда будет только подражать, копировать».

Л. Н. Толстой

Введение

Актуальность патриотического воспитания на сегодняшний день заключается в том, что нужно найти для детей новые ориентиры для подражания, новые методы воздействия на сознание, чувства современных школьников. Поскольку школа по-прежнему является одним из самых действенных социальных институтов, то на педагогов возлагается непростая задача – воспитать и обучить поколение людей убеждённых, благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято называть «патриоты».

Научно-исследовательская и проектная деятельность в образовательных организациях направлена не только как удовлетворение познавательной активности, но и целого ряда потребностей развития личности ученика: самоутверждение, самовыражение, самоопределение. Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся рождает интересные формы взаимодействия педагогов и учащихся, становится необходимой, органически вписывается в общий педагогический процесс и является мощным фактором, влияющим на результативность труда школьного коллектива, развитие педагога и ребенка.

Так как на уроках любой учитель ограничен временем, то часть патриотического воспитания я выношу на внеклассную работу. Именно внеурочная деятельность является логическим продолжением урока, имеет наиболее ярко выраженные воспитательные функции и строится с учетом интересов учащихся, возможностей учителя и учебного заведения. Эта деятельность разнообразна по форме и содержанию и тем привлекательна для учащихся. В данной работе я представляю описание собственного педагогического опыта, направленного на становление патриотического воспитания старшеклассников через создание учебных проектов в рамках урочной и внеурочной деятельности.

Творческий потенциал учеников огромен, поэтому все, что нужно для того, чтобы дети могли проявить свои дарования - это профессионализм учителя, сотворчество в процессе познания, самоидентичности, успеха поисково-исследовательской деятельности, позитивный настрой в восприятии отечественной истории.

1. Проектная и исследовательская деятельность учащихся.

1.1. Основы теории и практики проектно – исследовательской деятельности учащихся.

В настоящее время существует определенное противоречие между имеющейся системой организации учебной деятельности, предполагающей простое накопление уже известных знаний и необходимостью перехода к компетентностному обучению, предполагающему овладение универсальными способами обработки и структурирования информации для успешного самообразования личности.

В 2014 году был принят новый историко-культурный стандарт, который включает в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий и сопровождается перечнем «трудных вопросов истории», которые вызывают острые дискуссии в обществе и для многих учителей – объективные сложности в преподавании.

Стандарт направлен на повышение качества школьного исторического образования, развитие исследовательских компетенций учащихся общеобразовательных школ, формирование единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования.

Современный образовательный процесс ставит перед учителем новые задачи, от решения которых будет зависеть степень развития образования в целом. Одной из важнейших областей исторического образования, формирующих изменение содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования, служит патриотическая составляющая воспитания – образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и достойному гражданину страны.

Учитель сегодня должен уметь использовать новые технологии, конструировать новые педагогические ситуации, создавать новые формы творческих заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов, как результатов усвоения новых знаний.

Необходимо помнить, что гражданско-патриотическое воспитание невозможно реализовать через отдельную учебную дисциплину. Это – целостная система, охватывающая все сферы деятельности образовательной организации, как учебные, так и внеучебные, и предполагающая использование, в первую очередь, практико-ориентированных и интерактивных методов обучения.

В условиях развития средств коммуникации, наличия доступа к сети Интернет, роль учебника, как «хранилища знаний», приобретает новые черты и особенности. Учитель, опираясь на традиционные формы урока и базовый учебник истории, должен не только давать информацию и предлагать интерпретации, но и побуждать школьников самостоятельно рассуждать, анализировать исторические тексты, делать выводы, должен стимулировать учащихся к получению исторических знаний из других источников, способствовать овладению учениками проектно-исследовательскими приемами, развитию их критического мышления.

Актуальным является вопрос организации проектно-исследовательской деятельности в образовательном учреждении, а именно формирование исследовательской культуры участников образовательного процесса, развитие личностного потенциала школьников. Проектно – исследовательская деятельность реализует одну из естественных потребностей человека – познавательную и способствует развитию и проявлению творческого потенциала личности.

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Проект является организационной рамкой исследования.

Проектно-исследовательская компетенция - это совокупность знаний в определенной области, знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности, наличие проектных и исследовательских умений (решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель деятельности, планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, выполнять эксперимент, представлять результаты исследования), наличие способности применять эти знания и умения в конкретной деятельности.

Проектно-исследовательская компетентность учащихся определяется как интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к самостоятельной деятельности по решению исследовательских задач и творческому преобразованию действительности на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений, навыков, ценностных отношений

1.2. Проектная деятельность как эффективная форма обучения.

При осуществлении проектно – исследовательской работы в практической деятельности учителя используются урочные и внеурочные формы организации учебного процесса.

Исследовательская деятельность на уроке организуется через решение познавательных задач, задания творческого и исследовательского характера, экспериментов, лабораторных и практических работ позволяющие ученику получить навыки анализа и синтеза, самостоятельного поиска истины.

Сегодня акценты в системе образования ориентированы на формирование, в первую очередь, способов деятельности, мы часто ставим перед собой вопрос, как более эффективно организовать учебную деятельность учащихся на уроке.

Наиболее эффективным в решение данной проблемы является, безусловно, метод проектов; его использование предполагает множество активных форм, в том числе и во внеурочной деятельности. Он позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их практического применения.

Проектная деятельность ускоряет процесс социальной адаптации ребенка, создает такие педагогические условия, когда каждый ученик включён в творческую деятельность, ситуацию поиска путей решения социально-значимых вопросов.

Главной задачей и результатом целенаправленной проектно-исследовательской деятельности должно являться изменение учащегося, перевод его от незнания к знанию, от неумения к умению.

Приобщение учащихся к научно-исследовательской, проектной деятельности является одной из форм обучения в школе нового типа, где проект рассматривается как эффективный способ развивающего и проблемного обучения. Данный вид деятельности многофункционален.

2. Учебный проект - как одно из средств формирования патриотической компетенции на уроках истории и во внеурочной деятельности по предмету.

2.1.Учебный проект – как средство формирования компетенций.

Наши ученики – это люди нового поколения, нового информационного общества. А значит, им нужны новые навыки и умения, касающиеся работы с информацией. В этой связи основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, информационной сферах.

Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким образом, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, способствующих их становлению.

Самым удачным средством, помощником в данном деле, является проектно-исследовательский метод обучения. Ведь при подготовке любого проекта ребёнку необходимо научиться принимать решения, ставить цель и определять направление своих действий и поступков (а это ценностно-смысловая компетенция); работать в команде, принимать и понимать точку зрения другого человека (а это общекультурная компетенция); самостоятельно находить материал, необходимый для работы, составлять план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на собственных ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция); кроме того, ученику приходится осваивать современные средства информации и информационные технологии (а это информационная компетенция); учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать вопросы (а это коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя работу над собственным проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая компетенция, и компетенция личностного самосовершенствования).

Сам по себе учебный проект требует минимальных ресурсов, но он в полной мере дает возможность проявить самостоятельность и организаторские способности учащихся с разным уровнем подготовки, является одним из средств образовательно – воспитательной деятельности школы. Кроме того, проект может быть реализован в любом образовательном учреждении, где имеется потенциал для создания социально значимых патриотических проектов.

Реализуемые проекты, поддерживают преподавание учебного предмета «История», базируются на знаниях и умениях учащихся, полученных при изучении базового предмета, обеспечивают развитие навыков и действий, позволяющих учащимся решать практические задачи, принимать осознанное участие в социальных акциях, создавать и публично представлять ученические проекты по истории и вспомогательным историческим дисциплинам, призваны расширить, обобщить и систематизировать полученные базовые знания, раскрыть новые содержательные аспекты предмета путем постановки проблем.

Участниками проектов могут стать учащиеся без возрастных ограничений. Получение практических навыков с опорой на возможности современного мультимедийного оборудования и интернет технологий позволяет расширить возможности усвоения предмета и степень участия учащихся в создании и реализации учебных проектов и во внеучебной деятельности в том числе, расширяет возможности усвоения историко-культурного наследия, помогает ученикам лучше постигать родную историю, воспитывает уважение к прошлому, патриотизм.

Учебные и внеучебные проекты предоставляют учащимся возможность попробовать себя в качестве «экскурсовода», «лектора». Полученные умения, практикоориентированны, могут быть востребованы при оформлении семейных архивов, создании домашних музеев. Кроме того, учащиеся выполняют проекты различной степени значимости.

Общим для всех проектов являются практическая направленность и социальная значимость, патриотическая направленность деятельности участников учебных проектов по предмету.

Подростковому возрасту свойственна социальная активность, старшим школьникам – стремление к самореализации. Проектная деятельность позволяет решить данные задачи, так как учащийся занимает активную познавательную позицию через постановку и решение проблемы, реализацию учебных проектов различной степени сложности.

Проект побуждает учащегося: проявить интеллектуальные способности; нравственные и коммуникативные качества; продемонстрировать уровень владения знаниями и предметными умениями: показать способность к самообразованию и самоорганизации. В процессе разработки проекта учащиеся синтезируют знания в ходе их поиска; интегрируют информацию смежных дисциплин; ищут более эффективные пути решения задач проекта; общаются друг с другом. Каждый учащийся становится равноправным членом творческого коллектива, работа в котором способствует развитию социальных ролей, воспитывает обязательность и ответственность при выполнении заданий в намеченные сроки, взаимопомощь в работе. В проектную деятельность вовлечены чувства, отношения, мысли и действия учащихся.

Диалог в методе проектов выполняет функцию специфической социокультурной среды, создающей условия для принятия учащимися нового опыта, переосмысления прежнего опыта, вследствие чего полученная юридическая, социальная, правовая информация становится личностно значимой. Креативность связана с разрешением проблемной ситуации, которая обуславливает начало активной мыслительной деятельности, самостоятельности учащихся. Решение проблемы нередко приводит к оригинальным, нестандартным способам деятельности и результату выполнения. Любой проект – это всегда творчество учащихся. Проекты побуждают учащегося к целеполаганию, овладению общеучебными умениями, проявлению интеллектуальных способностей, проявлению коммуникативных качеств, отработке навыков работы в группе, выстраиванию отношений.

Актуальность проекта вижу в его практической направленности на развитие личностных качеств учащихся – в том числе патриотической компетенции, воспитание активной жизненной и гражданской позиции.

2.2. Этапы подготовки учебного проекта.

| № п/п | Стадия работы над проектом | Содержание работы на этой стадии | Деятельность учащихся | Деятельность учителя |

| 1 | Подготовка | Определение темы и целей проекта | Обсуждают предмет с учителем и получают при необходимости дополнительную информацию | Знакомит со смыслом проектного подхода и мотивирует учащихся, помогает в постановке целей. |

| 2 | Планирование | Определение источников информации, определение способов сбора и анализа информации, определение способа предоставления результатов, распределение задач (последовательности) | Устанавливают план действий, формируют задачи | Предлагает идеи, высказывает предположения |

| 3 | Исследование и выполнение проекта | Сбор информации, решение промежуточных задач. Основные инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. | Выполняют исследование, решая промежуточные задачи | Наблюдает, советует, косвенно руководит |

| 4 | Результаты и (или) выводу | Анализ информации, формулирование выводов . | Анализируют информацию | Наблюдает, советует |

| 5 | Представление результата | Возможные формы представления результатов: демонстрация материалов, письменный отчет, творческая работа. | Отчитываются, обсуждают | Слушает, задает целесообразные вопросы в роли рядового участника |

| 6 | Оценка результатов и процесса |

| Участвуют в оценке путем коллективного обсуждения и самооценок | Оценивает учащихся, креативность, качество использования источников, неиспользованные возможности, потенциал продолжения, качество отчета. |

Каждый проект подлежит оцениванию, исходя из следующих критериев:

1.Соответствие целевой установки проекта требованиям стандарта по предмету «История».

2.Оригинальный аспект содержания проекта, аксиологический акцент и формулировка темы, усиливающие личностную и социально – практическую значимость проекта.

3.Использование разнообразных средств реализации проекта и видов деятельности.

4.Открытый и диалоговый характер защиты проекта.

3. Практико-ориентированное проектирование.

3.1. Проект: «Машенька из Мышеловки», по книге А. Родимцева.

Данный проект появился благодаря участию во Всероссийском Марафоне чтения, в рамках празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Перед ребятами была поставлена цель прочесть рассказы о войне и в рамках тематических мероприятий познакомить с этими произведениям одноклассников. Результата превзошел все ожидания! Был предложен и список литературы, куда вошли небольшие рассказы. По прочитанным книгам возникли мини – группы. Были созданы презентации, устные журналы, агитлистовки по некоторым произведениям. Представляю наиболее удачный, на мой взгляд, творческий проект группы учащихся по произведению А.Родимцева «Машенька из Мышеловки». Сюжет книги был оформлен необычным образом – ребята в стихотворной форме отобразили события повести. Позже, в рамках конкурса Мастер – IT, презентация была озвучена.

Ценность данной работы еще и в «многоразовости», ее с удовольствием смотрят и слушают ребята разных возрастов, она документальна и информативна.

В результате данного положительного опыта в школе традиционно проходит конкурс «Знакомство с книгой», где ребята проявляют свое творчество и создают подобные творческие проекты.

,

3.2. Проект: «Афганистан болит в душе моей»

3.2.1. Петр Сергеевич Лучшев.

Причиной данной проектной работы стал конкурс с таким же названием, посвященной Годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Тем более за год работы материал накопился богатейший. В течении многих лет добрым другом школы был Петр Сергеевич Лучшев, чьими руками был создан наш комплексный краеведческий музей. Именно Петр Сергеевич был постоянным гостем Уроков Мужества, союзником и соратником при проведении тематических праздников и мероприятий. В школьном музее сохранились картины, которые он писал специально для оформления экспозиции «Крестьянская изба», в школьной библиотеке есть написанные им книги, статьи.

Появилась идея – создание стенда. В рамках конкурса можно было ограничиться электронным плакатом, но ребята решили: Петр Сергеевич человек масштабный, значит плакат – «не тот формат!»

Стенд был создан в феврале 2014 года. Работа была проделана большая, разделившись на микрогруппы, ребята кто занимался автобиографией, кто участием в Афганской войне, кто изучал хобби Петра Сергеевича – парашютный спорт, кто его деятельность в организации «Боевое братство» и т.д. Стенд появился, а в декабре 2014 года Петра Сергеевича не стало… Но на первом этаже школы теперь есть информационный стенд об этом замечательном человеке. Электронный плакат – тоже сделали, он стал лучшим в городе. А стенд называется «Лучшев из лучших!».

Плюсом данной работы считаю – многозадачность: деление на микрогруппы в рамках общей проектной работы позволяет привлечь к участию большую массу ребят, надо только правильно организовать и «смотивировать». И вы обречены на успех!

Пётр Сергеевич Лучшев родился в 1946 году в Забайкалье в семье офицера Советской Армии. Отец проходил службу в должности командира батареи в артиллерийском полку, выведенном из Харбина (Манчжурия). Сменив несколько гарнизонов и попав под очередное послевоенное сокращение армии, отец с семьёй переехал в Зауралье, где стал работать в планово-экономическом отделе машиностроительного завода.

В 1961 году поступил на машиностроительный завод учеником строгальщика, строгальщиком, затем слесарем-сборщиком.

В 1963 году пришёл в аэроклуб ДОСААФ.

В 1964 году совершил свой первый парашютный прыжок.

В 1965 году призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в 1181-м гвардейском артиллерийском полку 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированном в пос. Азадбаш Ташкентской области УзССР.

В 1967 году присвоено звание «Мастер спорта СССР», удостоверение и знак № 56028.

В 1968 году оставлен на сверхсрочную службу, назначен на должность «техник по парашютным приборам» отряда тяжёлой техники, впоследствии отдельного батальона десантного обеспечения 105-й ВДД.

В 1970 году получил первую золотую медаль на международных соревнованиях. В том же году стал абсолютным чемпионом Воор. Сил СССР.

В 1972 году назначен на должность «начальник парашютного городка» 345-го парашютно-десантного полка 105-й воздушно-десантной дивизии, присвоено воинское звание прапорщик.

В 1976 году стал абсолютным чемпионом воздушно-десантных войск.

В 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 и 1978 годах участвовал в соревнованиях по установлению мировых рекордов. Одиннадцатикратный рекордсмен мира и СССР.

В 1981 году направлен в Афганистан, вскоре назначен командиром взвода 82-мм горных миномётов 2-Б-14 «Поднос» 1-го парашютно-десантного батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка.

В 1982 году присвоено воинское звание старший прапорщик.

В 1983 году по возвращении из Афганистана назначен командиром взвода роты десантного обеспечения 387-го отдельного учебного парашютно-десантного полка, одновременно исполнял обязанности начальника-тренера спортивно-парашютной команды.

В 1989 году присвоено звание «Заслуженный тренер Узбекской ССР», в этом же году присвоено звание судьи по спорту Всероссийской категории.

Подготовил нескольких мастеров спорта СССР, мастеров спорта СССР международного класса, чемпиона СССР.

В 1989 году направлен в Иракскую Республику и назначен на должность «Тренер спортивно-парашютной команды Вооружённых Сил Ирака».

В 1991 году в связи с операцией коалиционных сил «Буря в пустыне» отозван из Ирака и назначен на должность командира взвода 387-го парашютно-десантного полка.

В 1991 году назначен тренером сборной команды Узбекистана.

В 1994 году команда Узбекистана в полном составе переведена в Ульяновск, спортсмены команды назначены на должности в 104-й воздушно-десантной дивизии.

В 1996 году вышел в отставку по достижении предельного возраста. Был консультантом спортивно-парашютной команды.

В 2003 году выполнил свой десятитысячный прыжок с парашютом.

С 2003 года по настоящее время работает в Ульяновском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В 2009 году принимал участие в чемпионате СНГ по парашютному спорту среди ветеранов.

В 2010 году в составе команды России участвовал в чемпионате мира среди парашютистов-ветеранов, проходившем в итальянском городе Реджио Эмилия.

В 2011 году участвовал в чемпионате СНГ по парашютному спорту среди ветеранов, проходившем в Абхазии. В этом же году принял участие в выполнении рекордного возрастного прыжка в составе десяти старейших парашютистов России.

В 2012 году участвовал в установлении рекордного прыжка двадцатки старейших парашютистов, суммарный возраст которых составил 1246 лет. Прыжок состоялся в столице Абхазии – городе Сухуми.

В 2013 году принимал участие в чемпионате парашютистов-ветеранов, проходившем в Абхазии.

Награждён:

орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст., медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» II степени, многими ведомственными и общественными наградами.

За успехи в развитии воздушно-десантных войск Командующий ВДВ РФ наградил П.С.Лучшева именным холодным оружием – кортиком воздушно-десантных войск.

За большой вклад в развитие парашютного спорта, патриотическое воспитание молодёжи и активную работу в ветеранском движении П.С.Лучшеву присвоено звание «Почётный гражданин города Ульяновска».

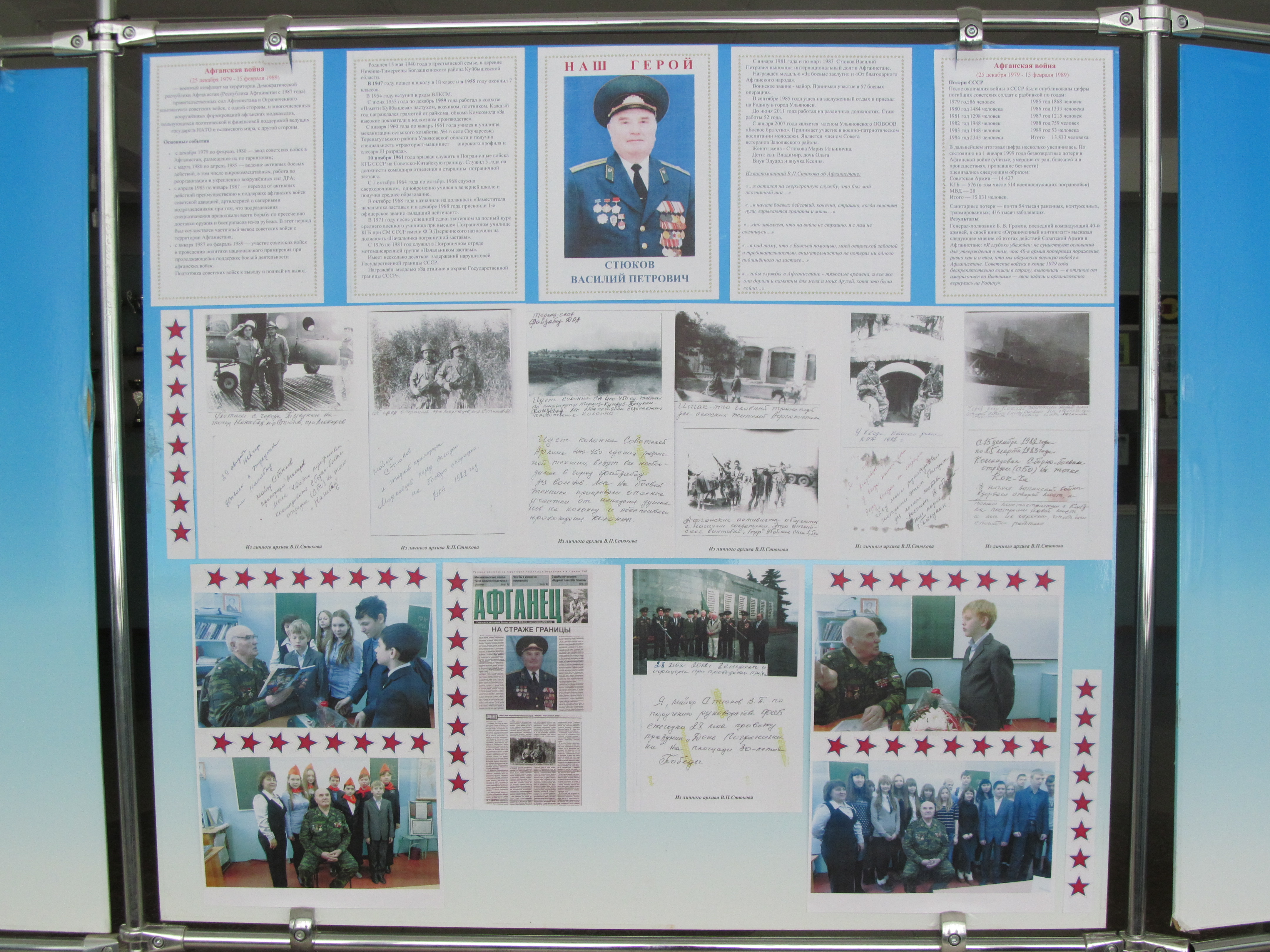

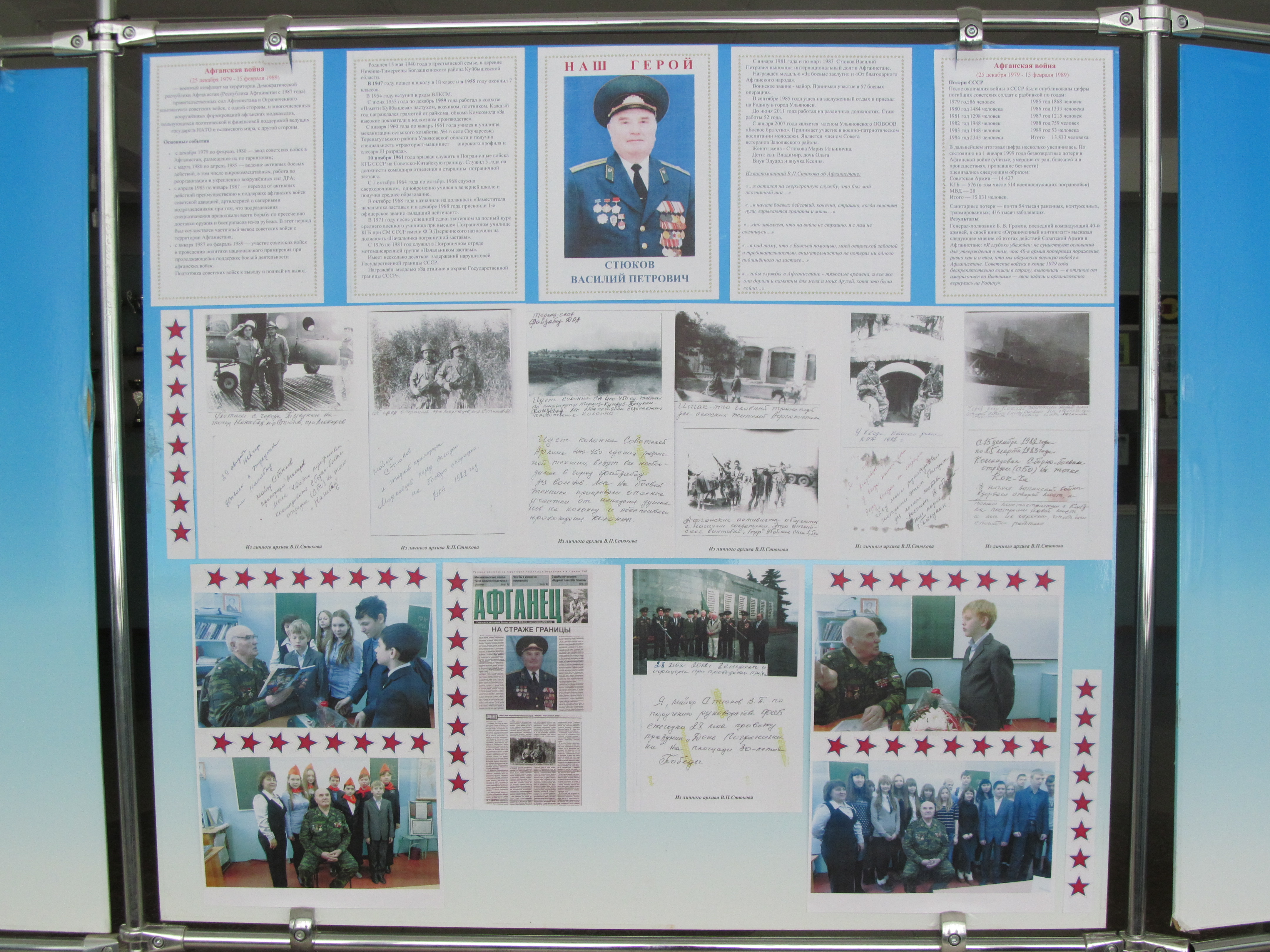

3.2.2.Василий Петрович Стюков.

Работа над проектом 2014 года «Лучшев из лучших!» нашла свое продолжение в 2015 году. Стенд был создан другой группой учащихся, НО руководили данной работой прошлогодние участники. Это вызвало такой интерес у ребят, что во многих классах появились «Боевые листки», которые были посвящены Героям – афганцам.

Василий Петрович Стюков – человек большой души, и, как многие того поколения, не простой судьбы стал героем нового проекта. Ребята работали уже по опробованной методике и у ни все получилось! А в школьном фойе появился новый стенд.

Среди успехов этого проекта есть еще один – ученик 4-го класса (на фото рядом с Василием Петровичем) так проникся работой над этим проектом, что позже самостоятельно изучив большое количество материалов по Афганской войне создал работу, в которой рассмотрел причины, ход и последствия этого конфликта. Работу одобрил сам В.П.Стюков.

Стюков Василий Петрович родился 15 мая 1940 года в крестьянской семье, в деревне Нижние-Тимерсены Богдашкинского района Куйбышевской области.

В 1947 году пошел в школу в 1й класс и в 1955 году окончил 7 классов.

В 1954 году вступил в ряды ВЛКСМ.

С июня 1955 года по декабрь 1959 года работал в колхозе «Памяти Куйбышева» пастухом, возчиком, плотником. Каждый год награждался грамотой от райкома, обкома Комсомола «За высокие показатели в колхозном производстве».

С января 1960 года по январь 1961 года учился в училище механизации сельского хозяйства №4 в селе Скугареевка Тереньгульского района Ульяновской области и получил специальность «тракторист-машинист широкого профиля и слесарь III разряда».

10 ноября 1961 года призвали служить в Пограничные войска КГБ СССР на Советско-Китайскую границу. Служил 3 года на должности командира отделения и старшины пограничной заставы. С 1 октября 1964 года по октябрь 1968 служил сверхсрочником, одновременно учился в вечерней школе и получил среднее образование.

В октябре 1968 года назначили на должность «Заместителя начальника заставы» и в декабре 1968 года присвоили 1-е офицерское звание «младший лейтенант».

В 1971 году после успешной сдачи экстерном за полный курс среднего военного училища при высшем Пограничном училище КГБ при СМ СССР имени Ф.Э.Дзержинского назначили на должность «Начальника пограничной заставы».

За годы службы задержал несколько десятков нарушителей Государственной границы СССР.

Награжден медалью «За отличие в охране Государственной границы СССР».

С 1976 по 1981 год служил в Пограничном отряде мотоманевренной группе «Начальником заставы».

С января 1981 года и по март 1983 выполнял интернациональный долг в Афганистане.

Награжден медалью «За боевые заслуги» и «От благодарного Афганского народа».

Воинское звание - майор. Принимал участие в 57 боевых операциях.

В сентябре 1985 года ушел на заслуженный отдых и приехал на Родину в город Ульяновск.

До июня 2011 года работал на различных должностях. Стаж работы 52 года.

С января 2007 года является членом Ульяновского ООВООВ «Боевое братство». Принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Является членом Совета ветеранов Заволжского района.

3.3. Проект: «Война в истории моей семьи». Результат - фото - исследование (от «Бессмертного полка до радио

В результате массового участия в Акции «Бессмертный полк» в нашей школе было зарегистрировано -267. участника Великой Отечественной войны. Конечно, при проведении всевозможных тематических мероприятий я привлекала ребят к расширению знаний о своих родственниках, к уточнения и изучению «дорог», по которым их родственники шли в этот период.

Кроме воспоминаний родителей и знакомых, мы обратились к фото архивам. Некоторым удалось «погрузиться» в данный вид деятельности, по воссозданным ими судьбам, были подготовлены работы, которые стали участниками Городского конкурса: «Война в истории моей семьи». Работы победителей были размещены на билборде, а двоих из участников пригласили на радио «2Х2», где они 8-го мая, накануне Дня Победы, в прямом эфире рассказывали о своих близких и их судьбах.

В рамках этой проектной деятельности большое количество учащихся познакомились с электронными ресурсами, на которых размещены данные об участниках тех событий, теперь при написании эссе, сочинений, творческих работ они используют документы, отражающие реальные события, знакомятся с судьбами и письмами героев войны.

Работа получила продолжение. Один из участников восстановил и систематизировал разрозненные архивы и документы, которые вызывают интерес и могут быть использованы, в том числе и на уроках.

Описание работы

Название фотографии и краткое описание:

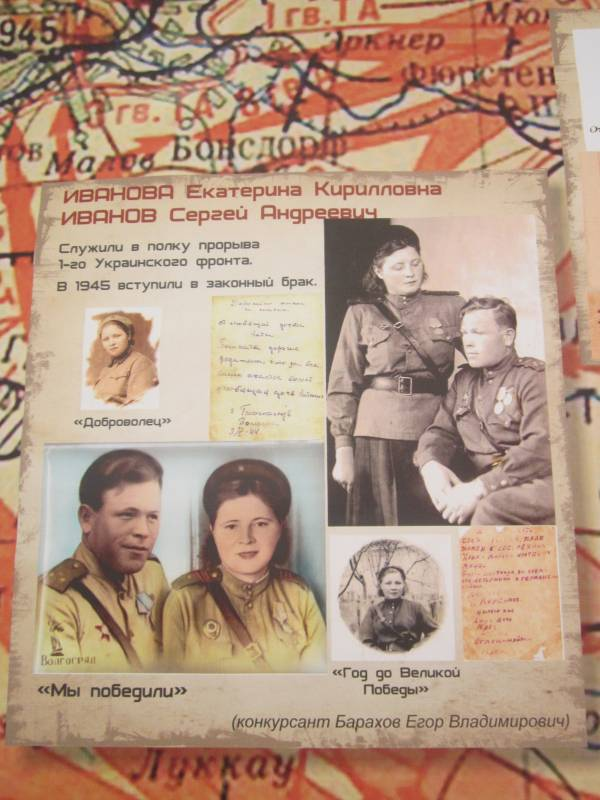

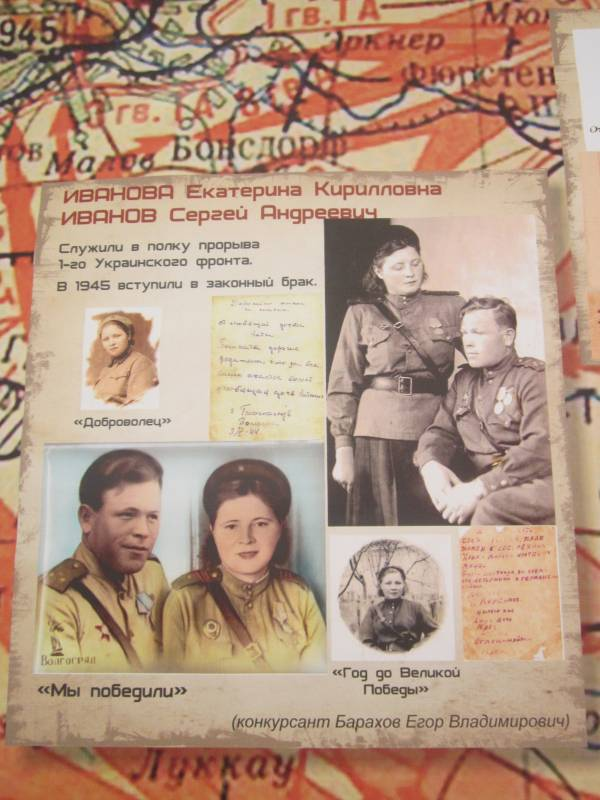

1. Военно-полевой роман.

Апрель 1945 года.

На фотографии изображены Иванов Сергей Андреевич и Иванова Екатерина Кирилловна.

Служили в полку прорыва 1-гоУкраинского фронта.

В 1945 году вступили в законный брак.

2. Доброволец.

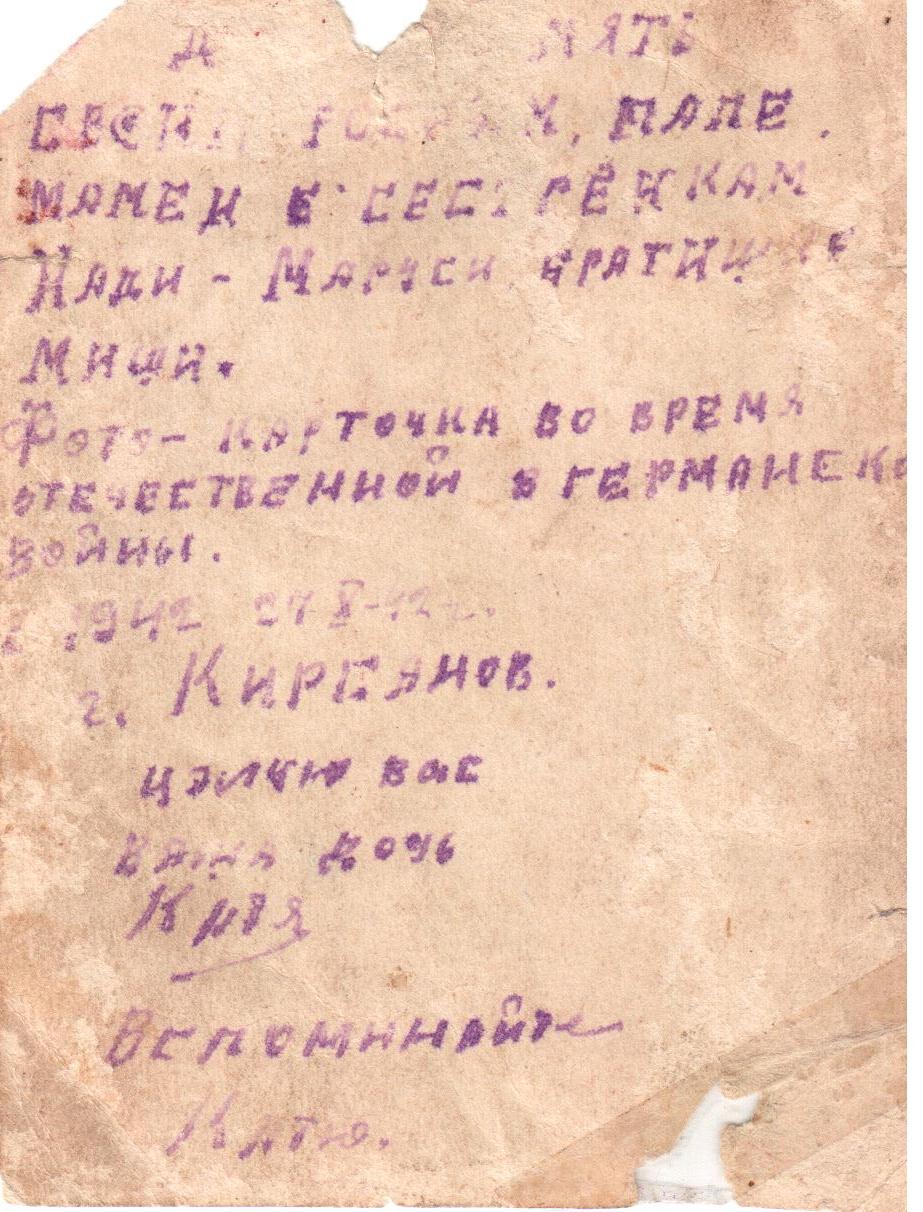

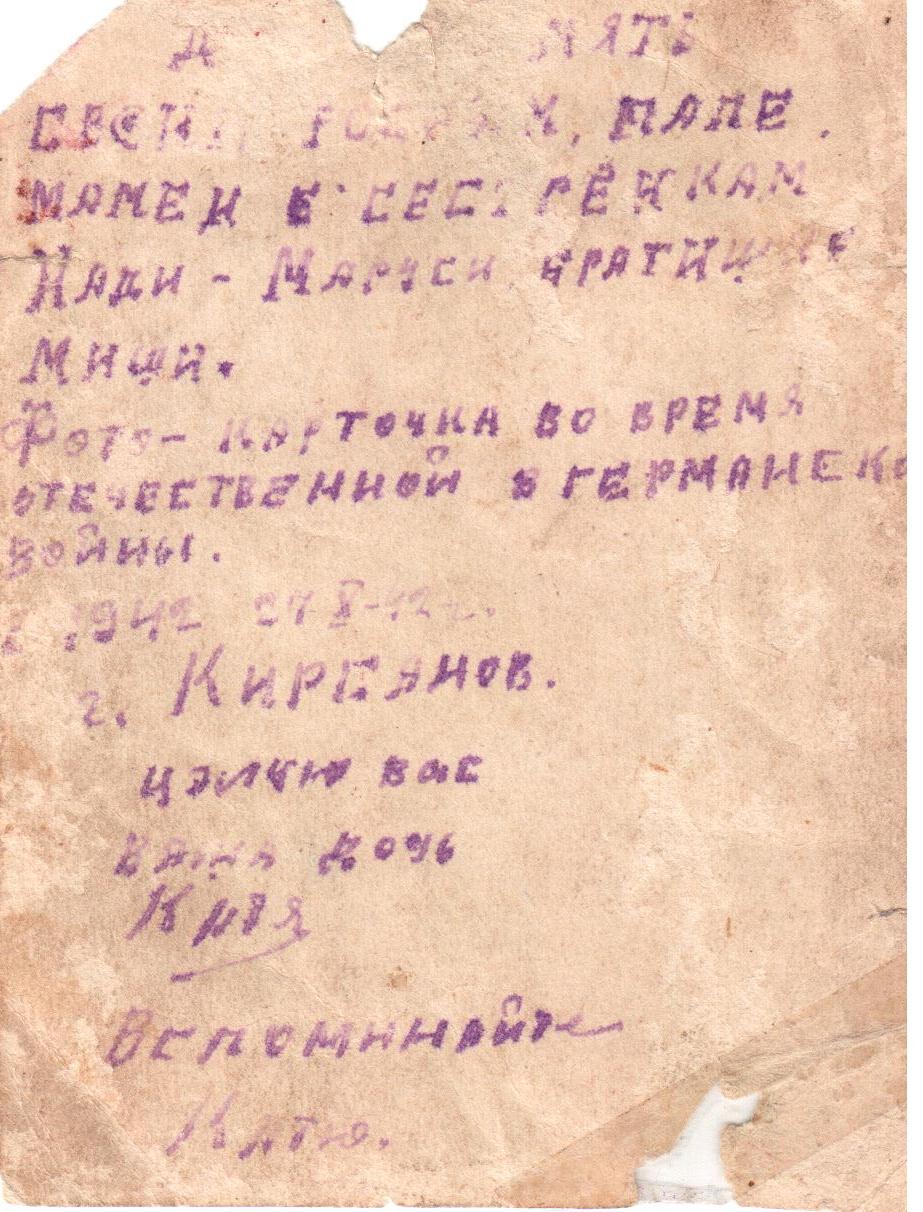

Город Кирсанов, 27 октября 1942 года.

Иванова Екатерина Кирилловна, 1923г.р., в 1941 году окончила курсы медицинских сестёр в городе Оренбург и добровольцем ушла на фронт. Воевала в составе 1 Украинского фронта, в прифронтовом госпитале. Прошла путь от Москвы до Берлина.

Надпись на обороте фотографии (орфография сохранена): «…родным, папе, маме и сестрёнкам Нади, Маруси, братишке Миши. Фото-карточка во время отечественной германской войны. 1942г. 27.Х.42г. г.Кирсанов. Целую вас ваша дочь Катя. Вспоминайте Катю».

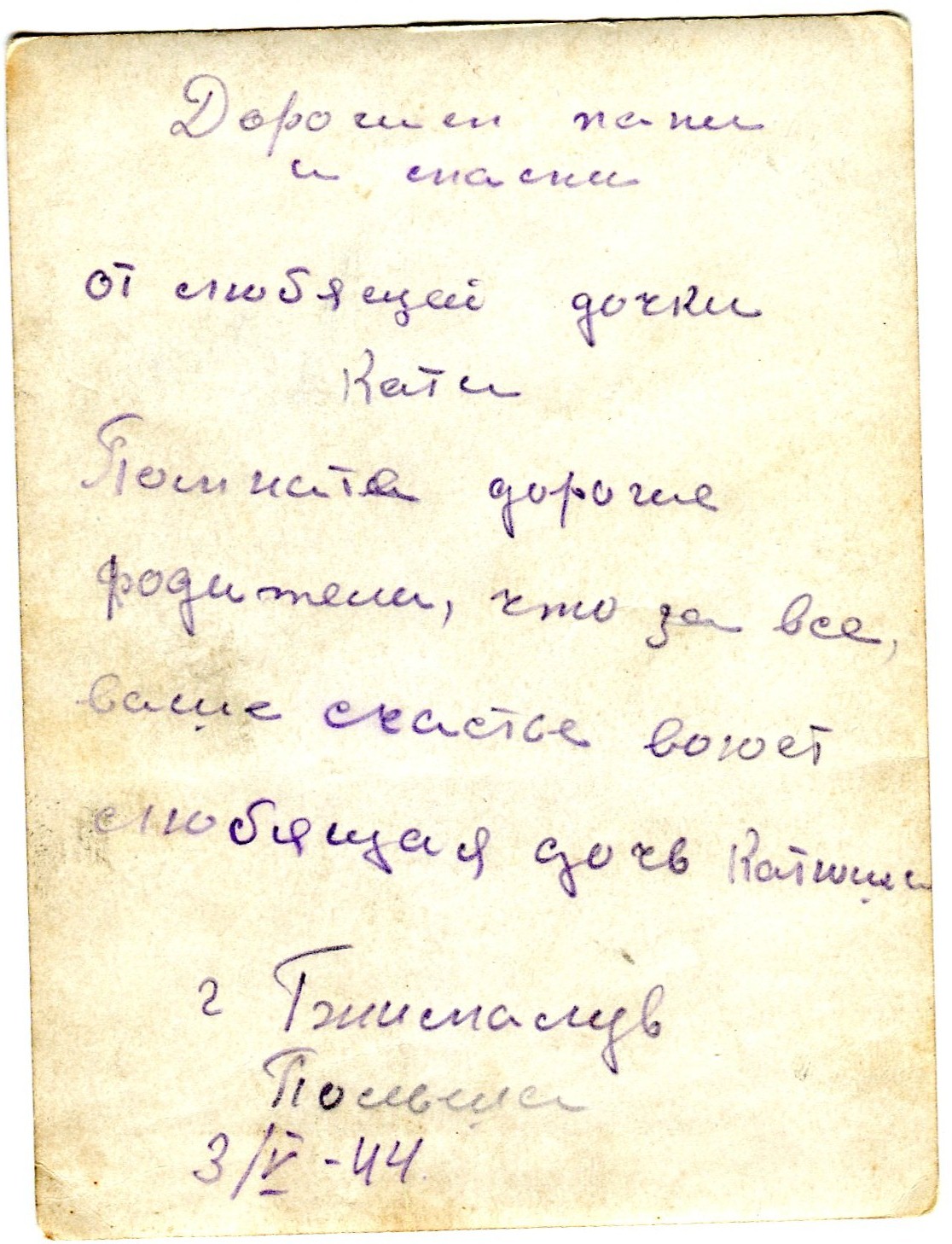

3. Год до Великой Победы.

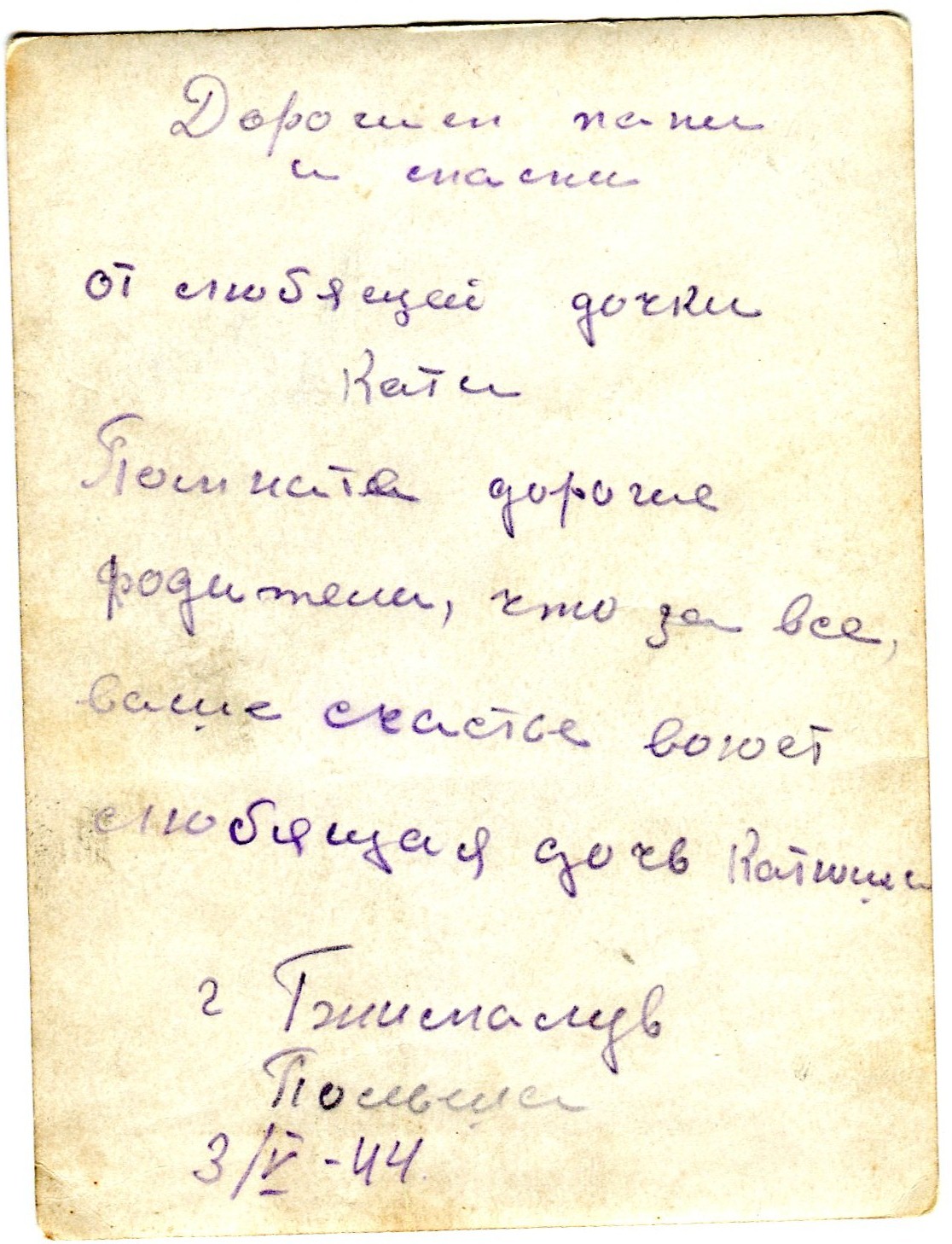

Село Гжималув, Польша. 3 мая 1944 года.

Надпись на обороте фотографии (орфография сохранена): «Дорогим папи и мами от любящей дочки Кати. Помните дорогие родители, что за всё ваше счастье воюет любящая дочь Катюша. г.Гжималув. Польша. 3.V.44»

4. Мы победили.

Иванов Сергей Андреевич награждён: орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За Победу над Германией».

Иванова Екатерина Кирилловна награждена: орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Праги», «За взятие Берлина».

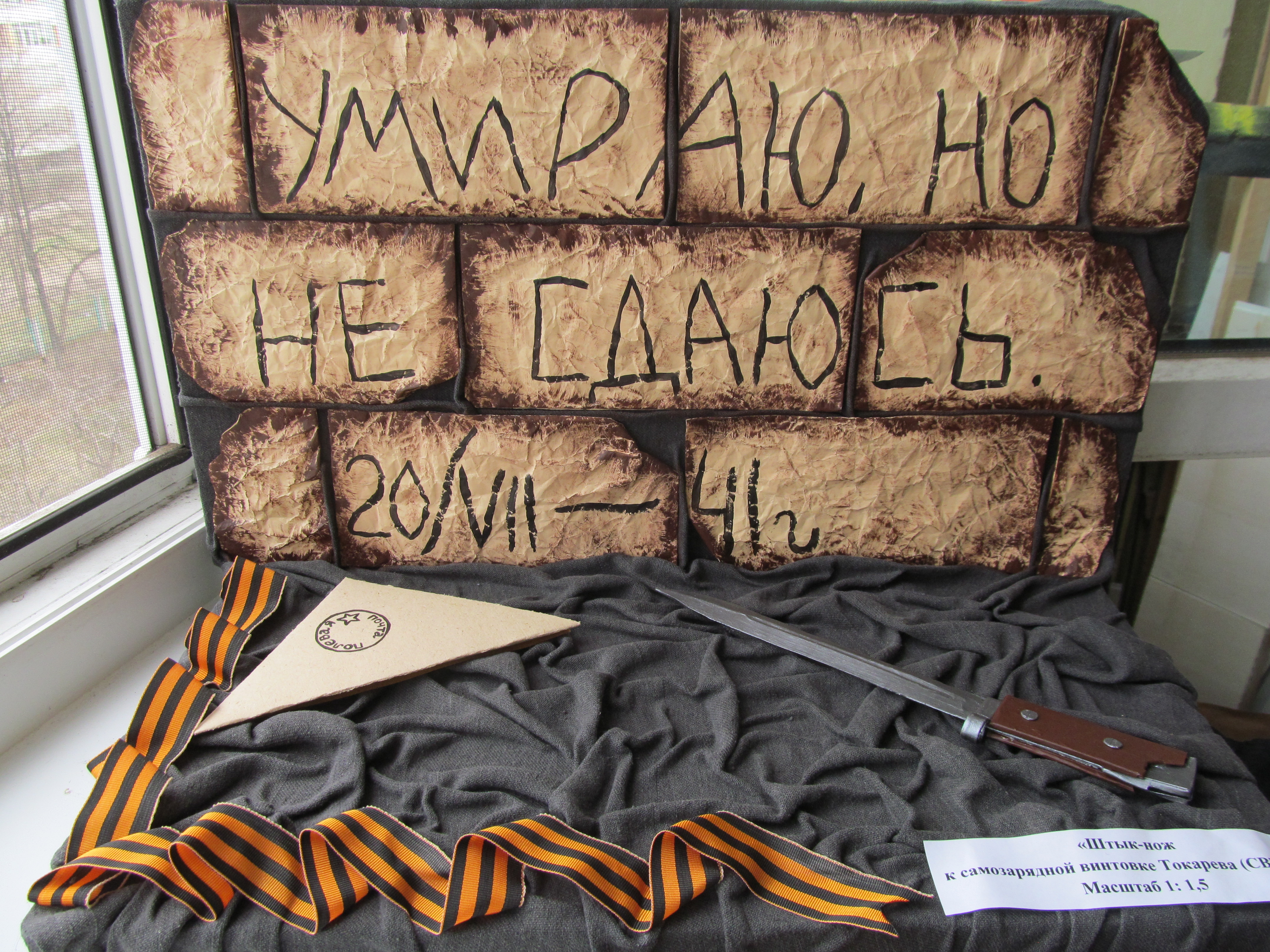

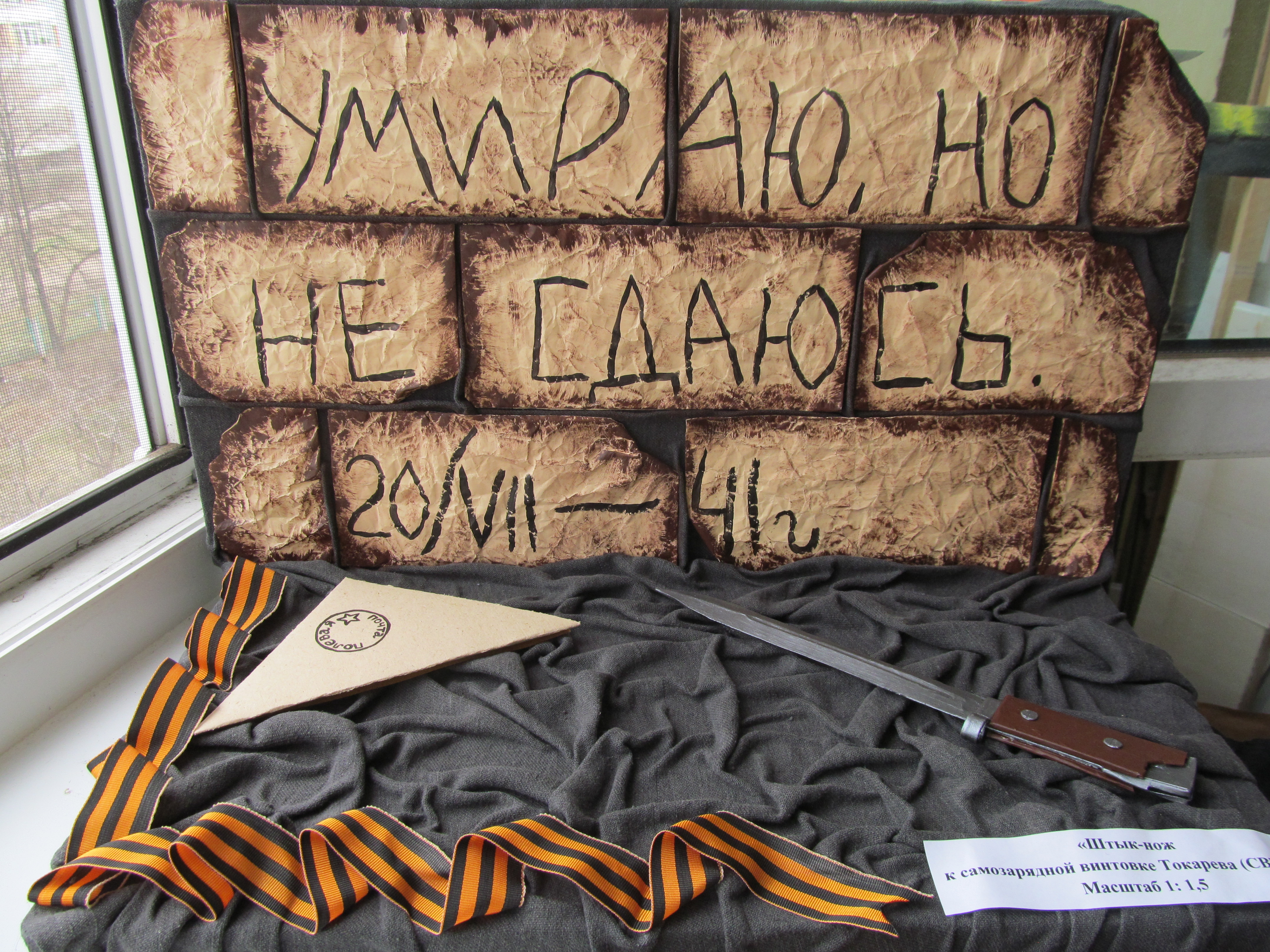

3.4. Проект: «Штык-нож к СВТ-40».

Результат - стендовая модель.

Идея проектной работы - макет штык - ножа к СВТ -40.

К счастью, обстоятельства сложились так, что конкретная идея по изготовлению штык – ножа вылилась в работу по воссозданию фрагмента Брестской крепости, с известной все надписью «Умираю, но не сдаюсь». Предположив, что надпись была сделана данным ножом , ребята задались вопросом кто и когда ее сделал. Но сначала все –же Штык – нож.

Штык-нож к винтовке СВТ-40

Штык образца 1940 года был разработан для применения с Самозарядной Винтовкой Токарева СВТ-40.

Тактико-технические характеристики

Длина, мм 360

Длина клинка, мм 240

Ширина клинка, мм 24

Внутренний диаметр кольца, мм 14

Прототипом штыка послужил штык образца 1938 года к самозарядной винтовке СВТ-38, отличались они длиной клинка. Ранние штыки образца 1940 года имели лезвие клинка развёрнутое к кольцу крестовины и не имели защитного предохранительного буртика у кнопки пружинной защелки.

Клинок штыка однолезвийный, с долом с обеих сторон. Рукоять образована двумя деревянными щечками, скрепленными с хвостовиком двумя винтами. В головке рукояти Т-образный паз и пружинная защелка с внутренним расположением спиральной пружины, у кнопки пружинной защелки - предохранительный буртик. Крестовина прямая с кольцом для ствола со стороны обуха клинка.

На кнопке пружинной защелки и пяте клинка размещаются штампы приемки, на пяте клинка и возле устья ножен - штампы завода-изготовителя. Штыки производства Тульского Оружейного Завода, в 1941 году эвакуированного в Медногорск, промаркированы штампом в виде пятиконечной звезды. Штыки производства Ижевского Машиностроительного Завода - штампом в виде стрелы в треугольнике. Непродолжительное время штык также выпускался и на Ковровском Механическом Заводе, такие штыки имеют маркировку в виде стрелы в овале.

Изначально на штыки также наносили номер винтовки, для которой он предназначался - позже от этого отказались.

Существует версия о том, что штыки образца 1940 года в СССР не воронили, и если штык от СВТ вороненый, то он состоял на вооружении в одной из стран Варшавского договора (скорее всего Болгарии) после Второй Мировой войны.

Данный предмет на вооружении российской и зарубежных армий не состоит. Предмет имеет историко-культурную ценность и является историческим оружием, созданным более 50 лет назад.

В августе 1952 года в одном из казематов северо-западной части Брестской крепости была найдена клятва-надпись безымянного героя. Штыком на куске уцелевшей стены он написал:

"Умираю, но не сдаюсь. 20.VII.41 г."

Имя автора осталось неизвестным, однако можно предположить, что ее сделал Бондарюк, фамилия которого стояла рядом с надписью: "Не сдаюсь", найденной на другой стене того же помещения. Надпись-клятва неизвестного солдата, датированная 20 июля 1941 года, явилась важным историческим документом, позволившим пересмотреть сроки обороны крепости. Ныне она экспонируется в Центральном музее Вооруженных Сил СССР.

3.5. Проект: «Солдат Победы».

Результат - макет солдата в форме военного образца 1943 года.

Идея проектной работы - исследование летней полевой формы младшего лейтенанта пехоты.

Уже намеренно, после проекта «Штык – нож к СВТ - 40», мы искали «двойное дно» следующего проекта. И им стал конкретный солдат в форме образца 1943 года – Василий Голосов. А дополнительной темой исследования – плакатная живопись периода Великой Отечественной войны.

Летняя полевая форма младшего лейтенанта пехоты.

Перед вами младший лейтенант пехоты в летней полевой форме. Приказом №25 от 15 января 1943 года для солдат и офицеров вводилась гимнастерка нового образца, которая имела воротник-стойку, застегивающийся на две пуговицы. У солдат на гимнастерке не было карманов, тогда как на офицерской гимнастерке было два нагрудных кармана. Покрой шаровар не изменился – галифе. Но главной отличительной чертой новой униформы стали погоны, по которым можно было определить принадлежность к роду войск.

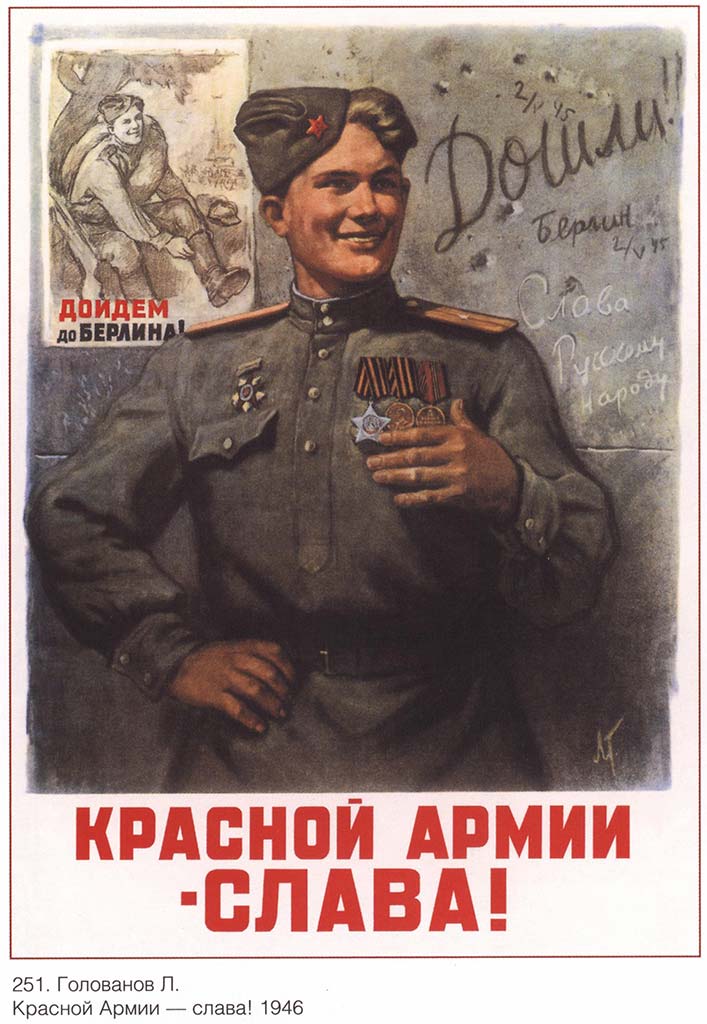

Работа создана на основе всем известного плаката «Красной Армии слава!»

В 1944 году советский художник Леонид Голованов создал военный агитплакат, которому суждено было стать одним из самых известных произведений данного жанра периода Второй мировой войны.

Улыбающийся боец на фоне движущейся на Запад колонны советских войск поправляет сапог. Во взгляде солдата светится уверенность в себе и своих товарищах. «Дойдём до Берлина!» — гласит плакат.

Василий Голосов – человек, ставший прототипом героя плаката, - внёс огромный личный вклад в Победу. Вот только ему не суждено было дожить ни до взятия Берлина, ни даже до момента появления на свет плаката «Дойдём до Берлина!».

В начале июля 1942 года он стал бойцом 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Голосов стал зачинателем снайперского движения в дивизии, его ставили в пример другим бойцам.

Вскоре из учеников Голосова был составлен снайперский взвод, командиром которого стал сам преподаватель.

«Спецоперации» «команды Голосова» настолько раздражали противника, что гитлеровцы разбрасывали листовки с угрозами, обещая уничтожить снайпера, если он не уберётся с фронта. Голосов воспринимал эти угрозы как признание заслуг.

В одной из снайперских дуэлей советский снайпер получил ранение в голову. Пострадал глаз, и больше всего Голосов переживал, что придётся расстаться с ремеслом снайпера. Но операция прошла успешно, и он вернулся в строй уже через несколько дней. Планка с отметкой об этом ранении крепилась на гимнастёрке справа.

Со временем взвод Голосова превратился в снайперскую роту, командиром которой стал он сам, получив погоны младшего лейтенанта.

Результаты его деятельности говорили сами за себя: к июню 1943 года на личном счету Василия Голосова значилось 422 уничтоженных гитлеровца, из которых 70 являлись снайперами.

Но 16 августа 1943 года во время боёв в Харьковской области гвардии лейтенант Голосов был убит осколком немецкого снаряда.

Гвардии лейтенанту Голосову Василию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Художник Леонид Голованов во время работы над плакатом «Дойдём до Берлина!» решил, что именно его образ лучше всего подходит для реализации его задумки.

Так погибший герой продолжил воевать, поддерживая и укрепляя боевой дух своих товарищей.

После окончания войны Леонид Голованов вернулся к полюбившемуся образу, создав ещё один плакат, который хорошо известен и сегодня, — «Красной Армии — слава!».

На нём всё тот же улыбчивый боец, грудь которого украшают медали и ордена, стоит на фоне стены Рейхстага, на которой висит плакат «Дойдём до Берлина!». Среди росписей солдат-победителей на стене видна яркая надпись «Дошли!».

Василий Голосов, благодаря художнику Голованову, обрёл бессмертие в образе солдата-победителя. И это, наверное, лучшая награда для героя.

Заключение

В преподавании истории и обществознания учебный проект имеет большие перспективы. Проектная деятельность способствует более глубокому осмыслению учащимися прошлого и настоящего России, ведет к формированию собственных оценок, развитию критического мышления учащихся, помогает преодолеть догматизм, который препятствует совершенствованию учебной деятельности. Форма работы учащихся, когда они трудятся над решением проблемных вопросов или занимаются исследованием, позволяет по-новому раскрыть перед ними процессы исторического развития нашей страны, способствует осмыслению прошлого и настоящего России. В проектной деятельности удаётся, как правило, наладить диалог между учителем и учеником, свободный от давления и назидания.

Главный же результат использования метода проектов - компетентность учащихся в области истории и обществознания и конкретные умения и навыки, которые формируются в ходе проектной деятельности: опыт работы с большим объемом информации; умение оценивать ситуацию и принимать решения, работать в коллективе, структурировать информацию, планировать работу индивидуально и в команде, создание презентаций, а главное – успешная социальная адаптация учащегося.

Данный метод предполагает "проживание" учащимися определенного отрезка времени в учебном процессе, а также их приобщение к фрагменту формирования научного представления об окружающем мире, конструирование познавательных моделей. Материализованным продуктом проектирования является учебный проект, который определяется как самостоятельно применяемое учащимися развернутое решение проблемы в виде разработок. Дидактической единицей в методе проектов становится взятая из реальной жизни и лично значимая для учащихся проблема (историческая, экономическая, правовая, экологическая и т.д.).

Практика показывает, что у учащихся участвующих в подготовке проектов, развивается аналитическое и логическое мышление, так как ставится задача переработки собранных материалов, развиваются творческие навыки, повышается уровень исторической, правовой, обществоведческой грамотности. Это выражается в повышении показателей качества успеваемости учащихся.

Но учитель истории и обществознания должен понимать, что проектно-исследовательская деятельность учащихся требует знаний, которые выходят за рамки одного предмета, в связи с этим появляются интегрированные проекты, которые имеют не только практическую, теоретическую, но и познавательную значимость в предполагаемых результатах.

Работа по патриотическому воспитанию школьников с использованием проектно – исследовательской деятельности обеспечивает непрерывность и системность в учебно-воспитательном процессе с учетом интересов и индивидуальных склонностей ученика, формирует мировоззренческие основы личности для успешного вступления в социум.

Литература

Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ : методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2012. – 208 с.

Иоффе А.Н. Структура современного урока истории и обществознания как основа организации деятельности учащихся / А.Н. Иоффе // Преподавание истории в школе. – 2012. – № 1.

Иванова Л.Ф. Проектная работа в обучении обществоведению // Преподавание истории и обществознания в школе. 2007. № 2, 3.

Киприянова Е.В., Якуба Е.П. Социализация школьников средствами исторического образования / Е.В. Киприянова и др. // Преподавание истории в школе. – 2011. – № 6.

Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентированного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в условиях профессиональной среды : монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с.

Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентированной педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПКПРО, 2008. – 264 с.

Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013. – 120 с.

Стрелова О.Ю. Современный урок истории / О.Ю. Стрелова // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2009. – № 1.

Федорова С.Ш. Развитие метапредметной компетентности через реализацию программы "Развитие исследовательской деятельности" для основной общеобразовательной школы (1–9-е классы) [электронный ресурс] - [Режим доступа]. – URL: http://www.1september.ru

Интернет-ресурсы:

http://ru.wikipedia.org/wiki

www.wild-mistress.ru/wm/wm.nsf/bydates/2008-05-01-970051.html

www.icon-art.info

http://ricolor.org/history/ka/ort_art/iconopis/masters/rublev/rub/

http://rublev.voskres.ru/16_troiza.html

http://www.kinomost.ru

http://rublev.org.ru/

http://ru.wikipedia.org/wiki

rjw.narod.ru

www.io6.ru

www.history-ryazan.ru

schools.keldysh.ru/labmro/web 2002/kollekz.htm

festival.1september.ru

28