Знакомство с героями романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»

Замысел романа «Отцы и дети» возник у И.С.Тургенева в 1860 году в Англии во время летнего отдыха на острове Уайт. Работа над произведением продолжилась и в следующем году в Париже. Фигура главного героя настолько увлекла И.С.Тургенева, что он некоторое время вел от его лица дневник.

Закончил роман И.С.Тургенев на Родине.

В мае 1861 года писатель вернулся домой в Спасское-Лутовиново. К августу 1861 года роман был в основном завершен, а в феврале 1862 года опубликован в очередном номере журнала «Русский вестник».

ИТАК:

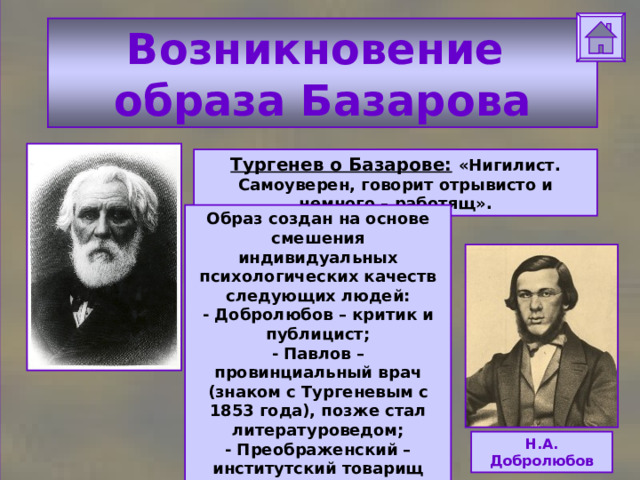

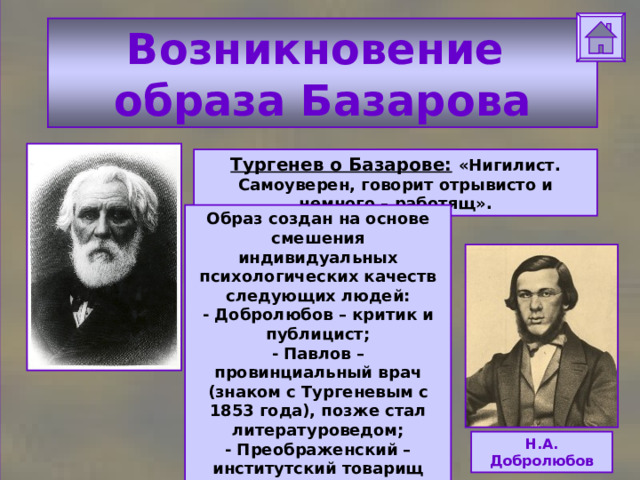

Возникновение образа Базарова

Тургенев о Базарове: «Нигилист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного – работящ».

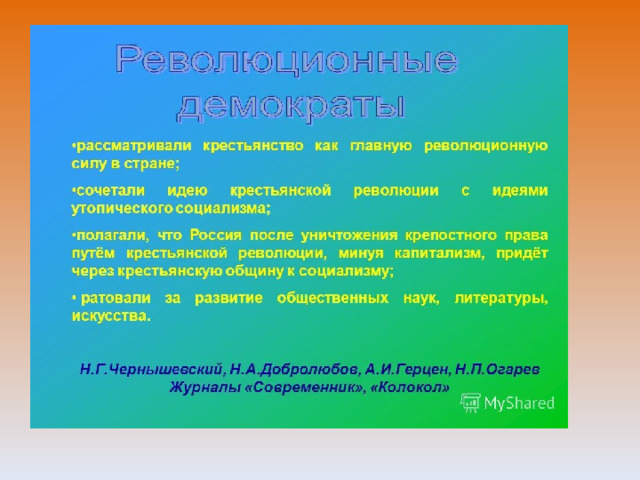

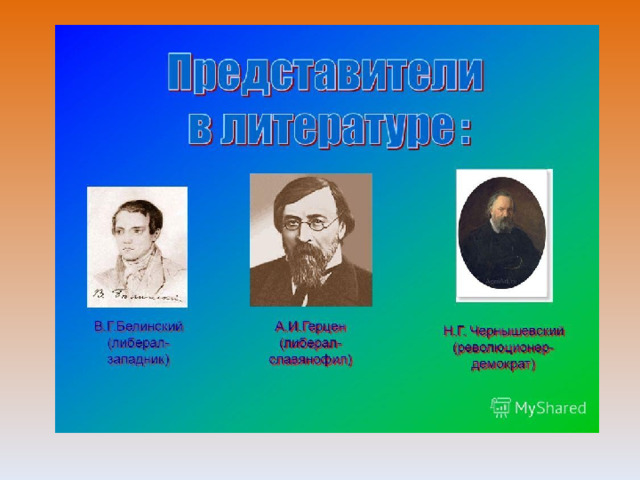

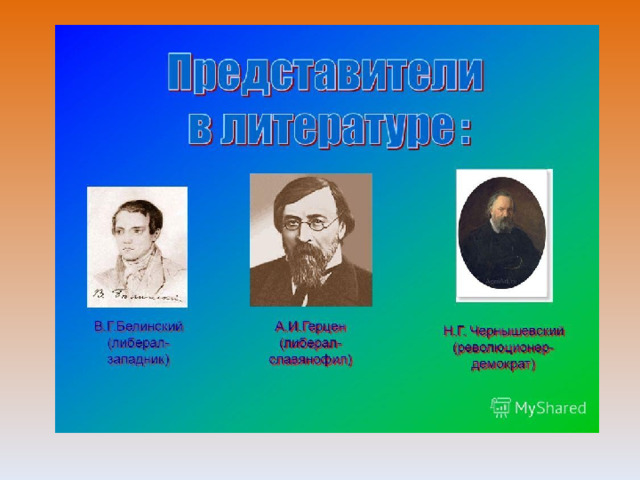

Образ создан на основе смешения индивидуальных психологических качеств следующих людей: - Добролюбов – критик и публицист; - Павлов – провинциальный врач (знаком с Тургеневым с 1853 года), позже стал литературоведом; - Преображенский – институтский товарищ Добролюбова, один из авторов журнала «Современник».

Н.А. Добролюбов

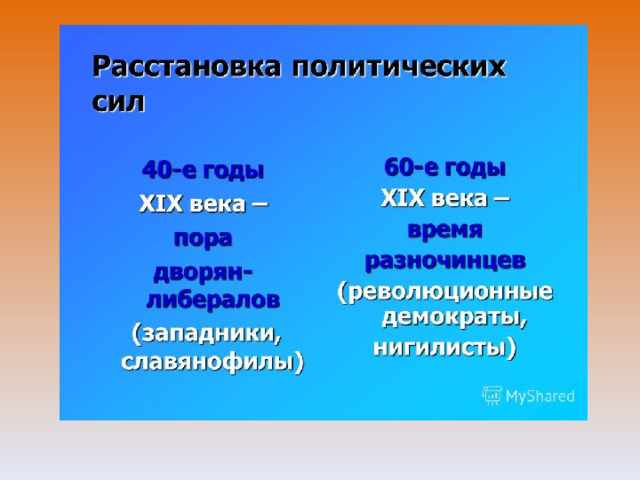

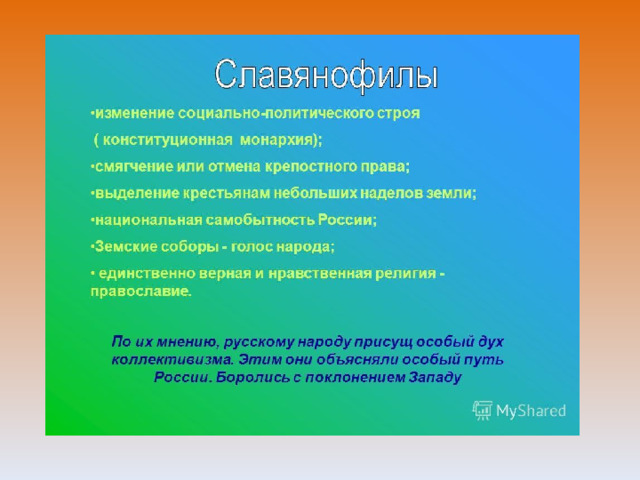

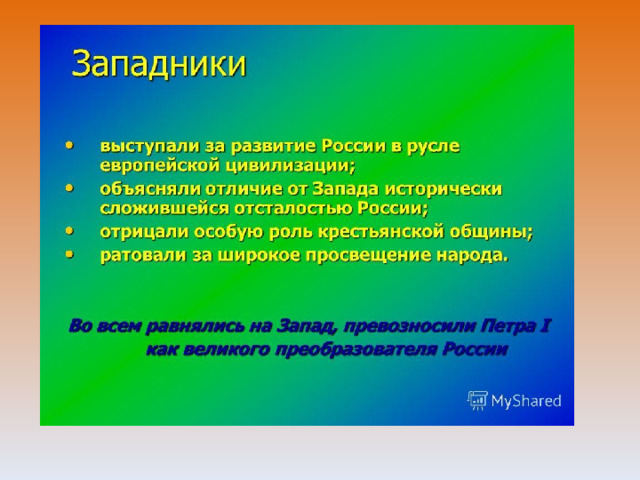

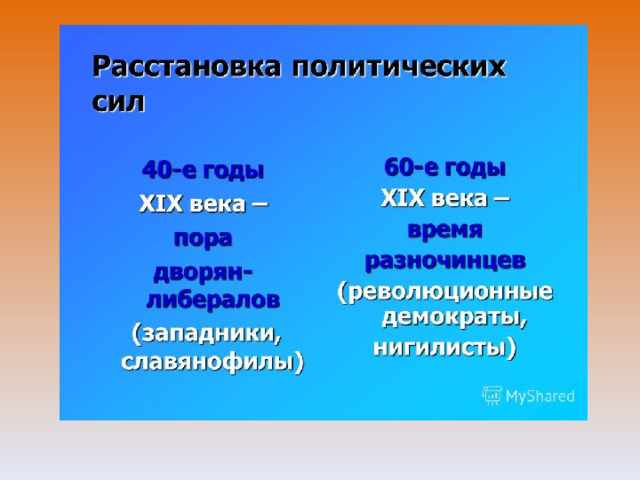

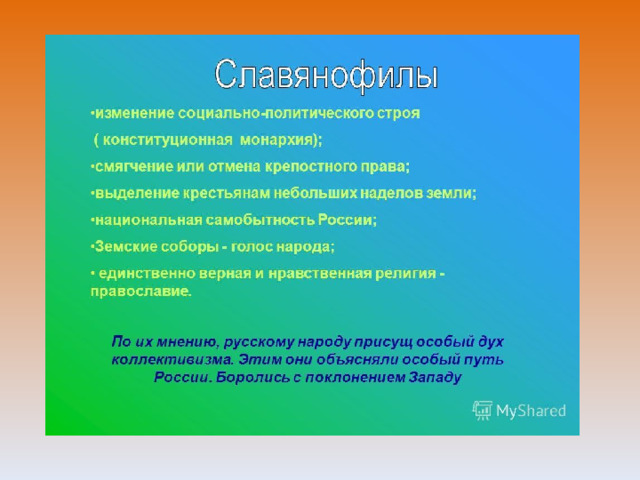

Шестидесятые годы – время появления на арене общественной борьбы новой социальной силы – разночинцев-демократов, время ожесточённых идейных споров между ними и дворянами-либералами по коренным вопросам русской жизни. Накануне крестьянской реформы 1861 года общество раскалывается на два лагеря. В одном лагере – умеренные сторонники постепенных реформ, так называемые «постепеновцы», дворяне-реформисты (вне зависимости от возраста).

В другом – «новые люди», разночинцы-демократы, политические радикалы.

Условное наименование идейных противников – «отцы» и «дети». Тургенев ставит перед собой задачу в романе максимально объективно изобразить представителя нового поколения, выявить его сильные и слабые стороны.

В романе «Отцы и дети» нашел отражение исторический процесс смены поколений.

40-е годы XIX века в России были временем либерально настроенных дворян. Они с уважением относились к науке и искусству, сочувствовали русскому народу и верили в естественный прогресс. Позже их стали называть «идеалистами», «романтиками».

В 50 – 60-е годы на общественной арене появились разночинцы. Это были образованные люди недворянского происхождения, которые не признавали сословных различий и своим трудом пробивали дорогу в жизнь. Они категорически не принимали всего того, что было связано с дворянским аристократизмом.

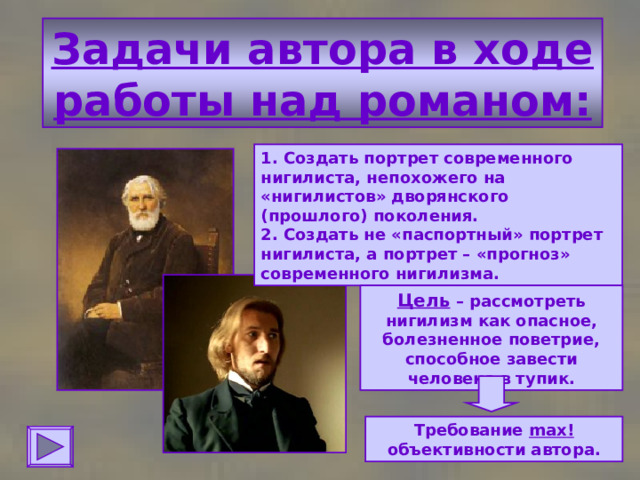

Задачи автора в ходе работы над романом:

1. Создать портрет современного нигилиста, непохожего на «нигилистов» дворянского (прошлого) поколения. 2. Создать не «паспортный» портрет нигилиста, а портрет – «прогноз» современного нигилизма.

Цель – рассмотреть нигилизм как опасное, болезненное поветрие, способное завести человека в тупик.

Требование max ! объективности автора.

Заглянем в словарь:

Нигилизм – одно из множества современных идейных течений, популярное среди «детей» (молодёжи), обусловленное их неприятием мировоззрения «отцов» (старшее поколение); коренное изменение точки зрения на мир, на смысл человеческого существования и традиционных жизненных ценностей.

Нигилист – разночинец-демократ по происхождению, естествоис- пытатель, а не философ по убеждениям, просветитель общества.

Разночинец - интеллигент, выходец из недворянских классов – мелкого чиновничества, духовенства.

Художественное своеобразие романа

В центре повествования – фигура Базарова. Все сюжетные нити тянутся к нему. В романе нет ни одного сколько-нибудь значительного эпизода, в котором не участвовал бы Базаров.

Из 28 глав он не появляется лишь в 2-х. Умирает Базаров и заканчивается роман. Система действующих лиц выстроена так, что отношения героев с Базаровым раскрывают читателю их внутреннюю сущность, в то же время сопоставление каждого из них с Базаровым вносит какой-либо новый штрих в характер главного героя.

Композиция романа «Отцы и дети» – моноцентрическая: в центре находится главный герой, а все «формальные» элементы произведения направлены на раскрытие его характера.

Во время своих «странствий» Базаров дважды посещает одни и те же места: Марьино, Никольское, Базаровку. Таким образом, мы сначала знакомимся с героем, а затем становимся свидетелем того, как под влиянием обстоятельств (дуэль с Павлом Петровичем Кирсановым, ссора с Аркадием, любовь к Анне Сергеевне Одинцовой и т.д.) меняются его взгляды и убеждения.

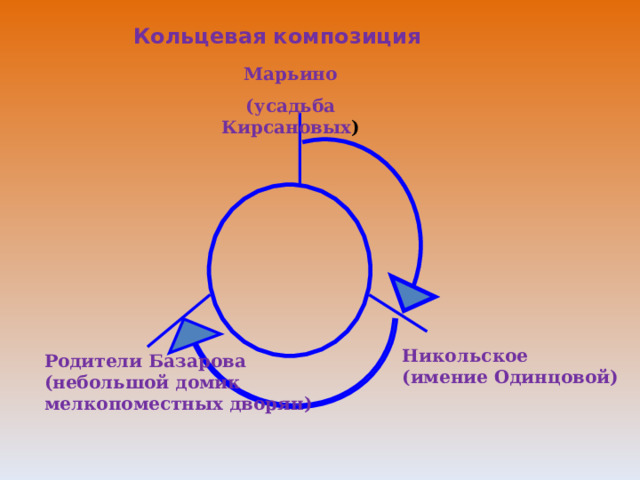

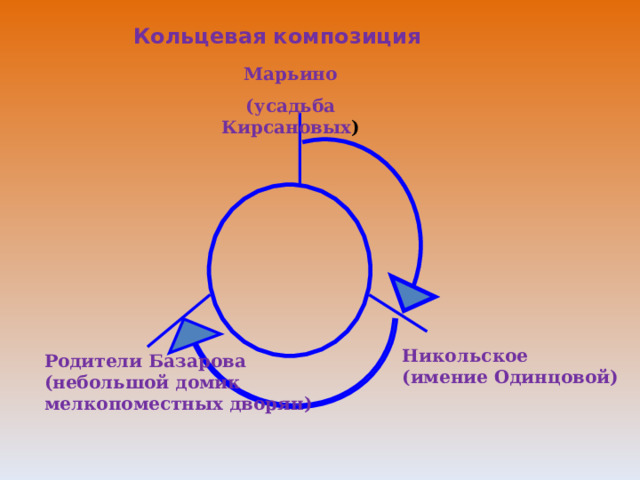

Кольцевая композиция

Марьино

(усадьба Кирсановых )

Никольское

(имение Одинцовой)

Родители Базарова

(небольшой домик

мелкопоместных дворян)

«Отцы и дети» – роман в жанровом отношении многоплановый. Наличие семейно-бытовой темы позволяет назвать его семейным , использование в качестве замысла общественно-исторического конфликта – социальным , глубокое исследование человеческих характеров – психологическим , а освещение философских проблем – философским. Чаще всего, учитывая степень разработанности указанных аспектов, жанр «Отцы и дети» определяют как

роман социально-психологический .

Проблематика в романе «Отцы и дети»:

-проблема отцов и детей

-проблема отношения к искусству и природе

-проблема отношения к народу

-проблема любви

-проблема одиночества

-проблема отрицания

Главные герои романа Евгений Васильевич Базаров

Аркадий Николаевич Кирсанов

Павел Петрович Кирсанов

Николай Петрович Кирсанов

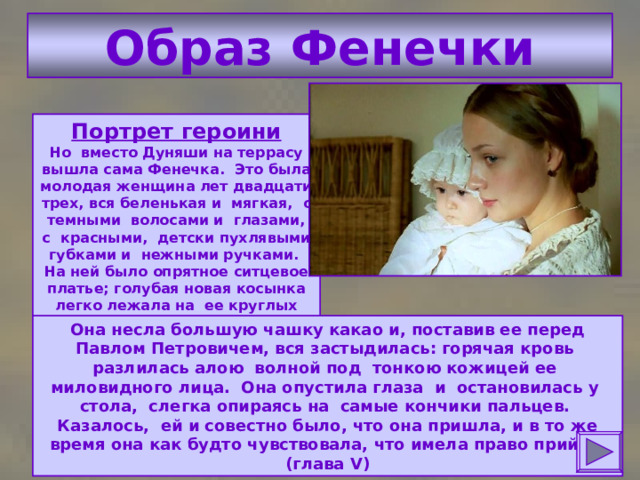

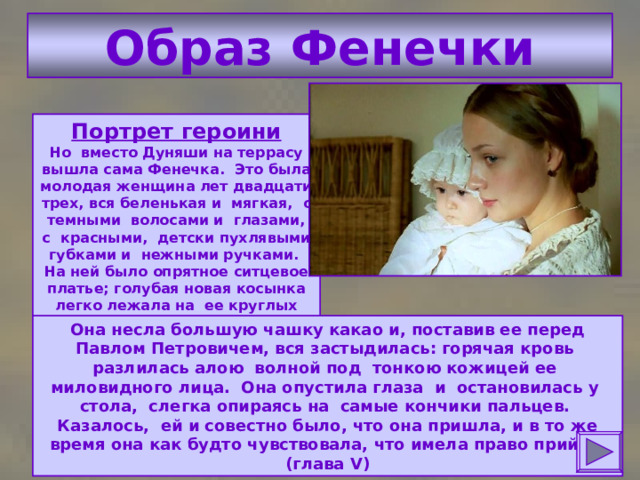

Образ Фенечки

Портрет героини Но вместо Дуняши на террасу вышла сама Фенечка. Это была молодая женщина лет двадцати трех, вся беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухлявыми губками и нежными ручками. На ней было опрятное ситцевое платье; голубая новая косынка легко лежала на ее круглых плечах.

Она несла большую чашку какао и, поставив ее перед Павлом Петровичем, вся застыдилась: горячая кровь разлилась алою волной под тонкою кожицей ее миловидного лица. Она опустила глаза и остановилась у стола, слегка опираясь на самые кончики пальцев. Казалось, ей и совестно было, что она пришла, и в то же время она как будто чувствовала, что имела право прийти. (глава V)

История жизни героини

Николай Петрович познакомился с Фенечкой следующим образом. Однажды, года три тому назад, ему пришлось ночевать на постоялом дворе в отдаленном уездном городе. Его приятно поразила чистота отведенной ему комнаты, свежесть постельного белья. "Уж не немка ли здесь хозяйка?" - пришло ему на мысль; но хозяйкой оказалась русская, женщина лет пятидесяти, опрятно одетая, с благообразным умным лицом и степенною речью. Он разговорился с ней за чаем; очень она ему понравилась. Николай Петрович в то время только что переселился в новую свою усадьбу и, не желая держать при себе крепостных людей, искал наемных; хозяйка, с своей стороны, жаловалась на малое число проезжающих в городе, на тяжелые времена; он предложил ей поступить к нему в дом в качестве экономки; она согласилась. Муж у ней давно умер, оставив ей одну только дочь, Фенечку. Недели через две Арина Савишна (так звали новую экономку) прибыла вместе с дочерью в Марьино и поселилась во флигельке. Выбор Николая Петровича оказался удачным, Арина завела порядок в доме. О Фенечке, которой тогда минул уже семнадцатый год, никто не говорил, и редкий ее видел: она жила тихонько, скромненько, и только по воскресеньям Николай Петрович замечал в приходской церкви, где-нибудь в сторонке, тонкий профиль ее беленького лица. Так прошло более года.

В одно утро Арина явилась к нему в кабинет и, по обыкновению, низко поклонившись, спросила его, не может ли он помочь ее дочке, которой искра из печки попала в глаз. Николай Петрович, как все домоседы, занимался лечениями даже выписал гомеопатическую аптечку. Он тотчас велел Арине привести больную. Узнав, что барин ее зовет, Фенечка очень перетрусилась, однако пошла за матерью. Николай Петрович подвел ее к окну и взял ее обеими руками за голову. Рассмотрев хорошенько ее покрасневший и воспаленный глаз, он прописал ей примочку, которую тут же сам составил, и, разорвав на части свой платок, показал ей, как надо примачивать. Фенечка выслушала его и хотела выйти. "Поцелуй же ручку у барина, глупенькая", - сказала ей Арина. Николай Петрович не дал ей своей руки и, сконфузившись, сам поцеловал ее в наклоненную голову, в пробор. Фенечкин глаз скоро выздоровел, но впечатление, произведенное ею на Николая Петровича, прошло не скоро.

Ему все мерещилось это чистое, нежное, боязливо приподнятое лицо; он чувствовал под ладонями рук своих эти мягкие волосы, видел эти невинные, слегка раскрытые губы, из-за которых влажно блистали на солнце жемчужные зубки. Он начал с большим вниманием глядеть на нее в церкви, старался заговаривать с нею. Сначала она его дичилась, но понемногу стала привыкать к нему. А когда её мать неожиданно умерла от холеры, Фенечка осталась одна… Николай Петрович был такой добрый, такой скромный… Остальное досказывать нечего.

В центре повествования – фигура Базарова. Все сюжетные нити тянутся к нему. В романе нет ни одного сколько-нибудь значительного эпизода, в котором не участвовал бы Базаров.

Из 28 глав он не появляется лишь в 2-х. Умирает Базаров и заканчивается роман. Система действующих лиц выстроена так, что отношения героев с Базаровым раскрывают читателю их внутреннюю сущность, в то же время сопоставление каждого из них с Базаровым вносит какой-либо новый штрих в характер главного героя.

- Как Аркадий относится к своему отцу? Какие взаимоотношения между ними?

Евдоксия Кукшина

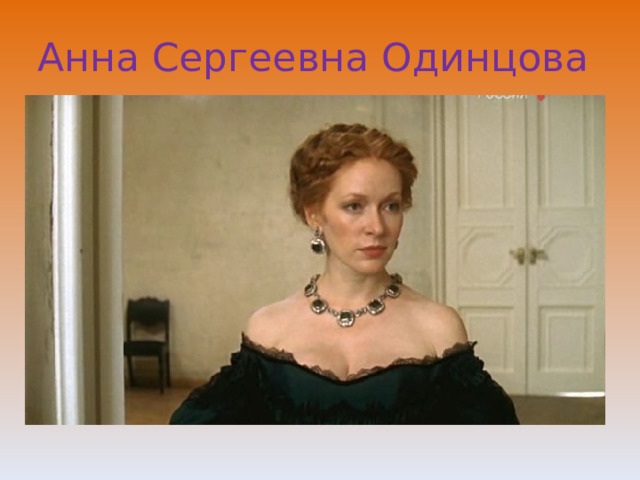

Анна Сергеевна Одинцова

Екатерина Сергеевна Одинцова

Базаров Василий Иванович

Презабавный, хороший, старик, батька ничего, был и в сите, и в решете, бедняга, старикашка, добрейший, чудак, много болтает, не имеет предрассудков и т.д.

Базарова Арина Власьевна

Сердобольная, прекрасная женщина, она без хитростей и т.д.

Василий Перов. Старики-родители на могиле сына. 1874. Холст, масло. Третьяковская Галерея, Москва, Россия.

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России…

Овцы, которые «безвозбранно бродят по могилам…»

Деревья – это символ

жизни,

а листья – символ

знаний.

Поклонись до земли своей матери И отцу до земли поклонись... Мы пред ними в долгу неоплаченном – Помни свято об этом всю жизнь.

М. Рябинин.

Мир «отцов» в романе.

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главного «нерва»

тургеневского повествования. .

«Я всегда держал руку на пульсе современности» И.С.Тургенев

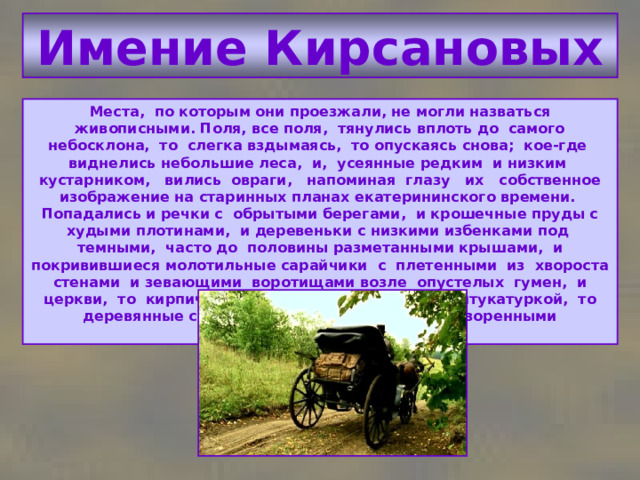

Имение Кирсановых

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. Поля, все поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редким и низким кустарником, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображение на старинных планах екатерининского времени. Попадались и речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низкими избенками под темными, часто до половины разметанными крышами, и покривившиеся молотильные сарайчики с плетенными из хвороста стенами и зевающими воротищами возле опустелых гумен, и церкви, то кирпичные с отвалившеюся кое-где штукатуркой, то деревянные с наклонившимися крестами и разоренными кладбищами.

Портретная характеристика братьев Кирсановых

Николай Петрович

Павел Петрович

Николай Петрович родился на юге России и воспитывался до четырнадцатилетнего возраста дома, окруженный дешевыми гувернерами, развязными, но подобострастными адъютантами и прочими полковыми и штабными личностями. Родительница его принадлежала к числу матушек-командирш и жила в своё удовольствие. В качестве генеральского сына Николай Петрович - хотя не только не отличался храбростью, но даже заслужил прозвище трусишки. Он не поступил на военную службу по причине перелома ноги и на всю жизнь остался «хроменьким».

Павел Петрович Кирсанов воспитывался сперва дома, так же как и младший брат его Николай, потом в пажеском корпусе. Он с детства отличался замечательною красотой; к тому же он был самоуверен, немного насмешлив и как-то забавно желчен - он не мог не нравиться. Он начал появляться всюду, как только вышел в офицеры. Его носили на руках, и он сам себя баловал, даже дурачился, даже ломался; но и это к нему шло. Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему.

Отец махнул на него рукой и пустил его по штатской. Он повез его в Петербург, как только ему минул восемнадцатый год, и поместил его в университет. В 1835 году Николай Петрович вышел из университета кандидатом, вскоре женился на дочери чиновника и, оставив службу, блаженствовал с женой сначала на даче, потом в городе, а вскоре и вовсе переселился в деревню, где у него в скором времени родился сын Аркадий. Супруги прожили в мире и согласии 10 лет, пока не скончалась жена Николая Петровича. Он едва вынес этот удар, поседел в несколько недель; собрался было за границу, чтобы хотя немного рассеяться... но тут настал 48-й год. Он поневоле вернулся в деревню и после довольно продолжительного бездействия занялся хозяйственными преобразованиями. В 55-м году он повез сына в университет; прожил с ним три зимы в Петербурге, почти никуда не выходя и стараясь заводить знакомства с молодыми товарищами Аркадия.

Он жил, как уже сказано, на одной квартире с братом, которого любил искренно, хотя нисколько на него не походил. Павел Петрович ни одного вечера не проводил дома, славился смелостию и ловкостию (он ввел было гимнастику в моду между светскою молодежью) и прочел всего пять, шесть французских книг. На двадцать восьмом году от роду он уже был капитаном; блестящая карьера ожидала его. Вдруг всё изменилось. На балу он встретил женщину и страстно влюбился в неё. Она бал очень странным существом и много лет морочила голову Павлу Петровичу. Из-за неё он бросил службу. В конце концов она умерла, а старший Кирсанов, не имея больше смысла жизни, доживал свой век в родной деревне вместе с младшим братом. Он стал читать, все больше по-английски; он вообще всю жизнь свою устроил на английский вкус, редко видался с соседями и выезжал только на выборы, все считали его гордецом; и те и другие его уважали за его отличные, аристократические манеры, за слухи о его победах.

Базаров о Николае Петровиче

- Твой отец добрый малый, - промолвил Базаров, - но он человек отставной, его песенка спета. Николай Петрович приник ухом... Аркадий ничего не отвечал. "Отставной человек" постоял минуты две неподвижно и медленно поплелся домой. - Третьего дня, я смотрю, он Пушкина читает, - продолжал между тем Базаров. - Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время! Дай ему что-нибудь дельное почитать. - Что бы ему дать? - спросил Аркадий. - Да, я думаю, Бюхнерово "Stoff und Kraft"* на первый случай.

Отношение Евгения Базарова к отцу Аркадия снисходительно пренебрежительное. Николай Петрович раздражает нигилиста своим романтизмом и идеализмом.

Выводы:

Николай Петрович идеалист с романтическими наклонностями, ищет счастья в любви и духовной опоры в искусстве. Слабый, но добрый, чуткий, деликатный и благородный. В отношении экономическом либеральный реформист. Доброжелателен в своём отношении к молодёжи.

Павел Петрович аристократ, англоман, умеренный либерал. Человек убеждённый и честный, но явно ограниченный, так как его идеалы безнадёжно далеки от реальности. Он одинок и несчастен, потому что его стремления не сбылись, а судьба не состоялась. К молодёжи нетерпим.

Заглянем в словарь:

Аристократия – высший, родовитый слой дворянства (господствующего класса).

Аристократ – знатный дворянин, приверженец аристократии.

Англоман – страстный приверженец всего английского.

Заглянем в словарь:

Нигилизм – одно из множества современных идейных течений, популярное среди «детей» (молодёжи), обусловленное их неприятием мировоззрения «отцов» (старшее поколение); коренное изменение точки зрения на мир, на смысл человеческого существования и традиционных жизненных ценностей.

Нигилист – разночинец-демократ по происхождению, естествоис- пытатель, а не философ по убеждениям, просветитель общества.

Разночинец - интеллигент, выходец из недворянских классов – мелкого чиновничества, духовенства.

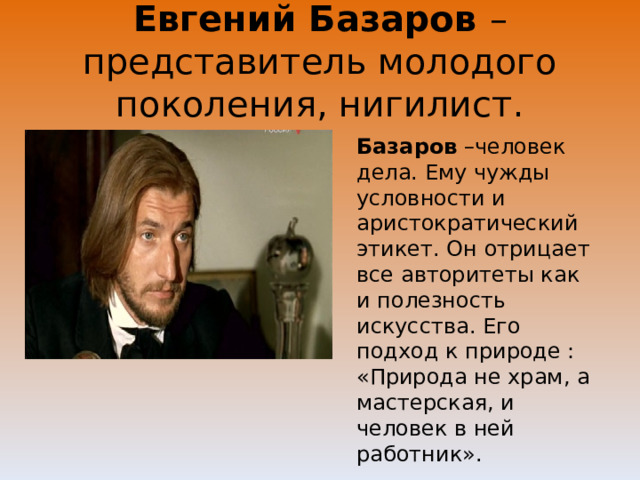

Евгений Базаров – представитель молодого поколения, нигилист.

Базаров –человек дела. Ему чужды условности и аристократический этикет. Он отрицает все авторитеты как и полезность искусства. Его подход к природе : «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник».

Антагонист Базарова

Антагонист – непримиримый противник.

Павел Петрович Кирсанов

Спор Кирсановых с Базаровым

Споры этих персонажей раскрывают основную мысль романа и передают вечное движение общества к прогрессу.

Темы споров :

- О роли дворянства

- О нигилизме

- О взглядах на русский народ

- Об отношении к искусству и природе

- О науке

Отношение Базарова к аристократам

- Да, стану я их баловать, этих уездных аристократов! Ведь это все самолюбивые, львиные привычки, фатство. Ну, продолжал бы свое поприще в Петербурге, коли уж такой у него склад... А впрочем, Бог с ним совсем! Я нашел довольно редкий экземпляр водяного жука, Dytiscus marginatus, знаешь? Я тебе его покажу. (глава VI )

Речь зашла об одном из соседних помещиков. "Дрянь, аристократишко", -равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге. - Позвольте вас спросить, - начал Павел Петрович, и губы его задрожали,- по вашим понятиям слова: "дрянь" и "аристократ" одно и то же означают? - Я сказал: "аристократишко", - проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю. - Точно так-с: но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. (глава X )

Что отрицает Базаров?

Базаров отрицает: - «в теперешнее время» самодержавно-крепостнический строй и религию; - искусство за непрактичность; - аристократизм (как право группы); - пустословие, безделие либералов; - поверхностность; - брак (как юридические отношения); - романтику чувств ( в том числе любви); - природу; - отвлечённую теоретическую науку; - авторитеты.

Программа нигилизма

Течение общественной мысли

В России это течение получило максимальное распространение после того, как свет увидел роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Нигилизм проявил себя в качестве общественного настроения разночинцев, отрицавших устоявшиеся нормы морали. Эти люди опровергали все привычное. Соответственно, нигилист – это человек, который не признает ничего. Представители данного течения отвергали религиозные предрассудки, деспотизм в обществе, искусство, литературу.

Нигилисты выступали за свободу личности женщины, ее равноправие в обществе, а также в определенной степени пропагандировали эгоизм. Программа этого течения была весьма схематична, а те, кто продвигал ее, были излишне прямолинейны.

Программа нигилизма

Если говорить о нигилизме как о мировоззрении, то его нельзя назвать цельным. Нигилист – это человек, который отличался лишь выражением неприятия к окружающей действительности. Идеи этого общественного течения в то время выражал журнал «Русское слово».

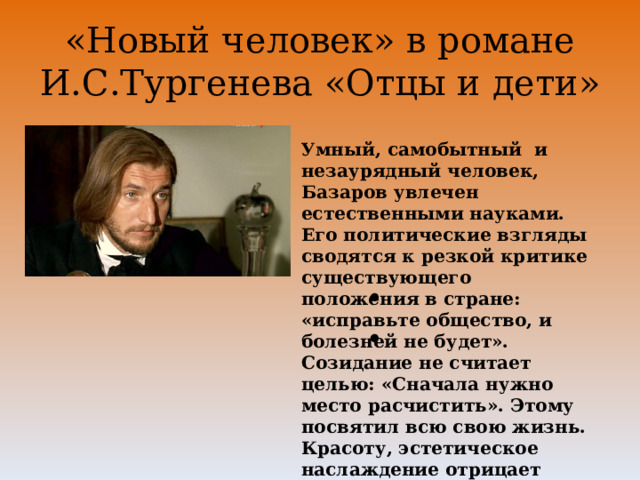

«Новый человек» в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети»

Умный, самобытный и незаурядный человек, Базаров увлечен естественными науками. Его политические взгляды сводятся к резкой критике существующего положения в стране: «исправьте общество, и болезней не будет». Созидание не считает целью: «Сначала нужно место расчистить». Этому посвятил всю свою жизнь. Красоту, эстетическое наслаждение отрицает начисто.

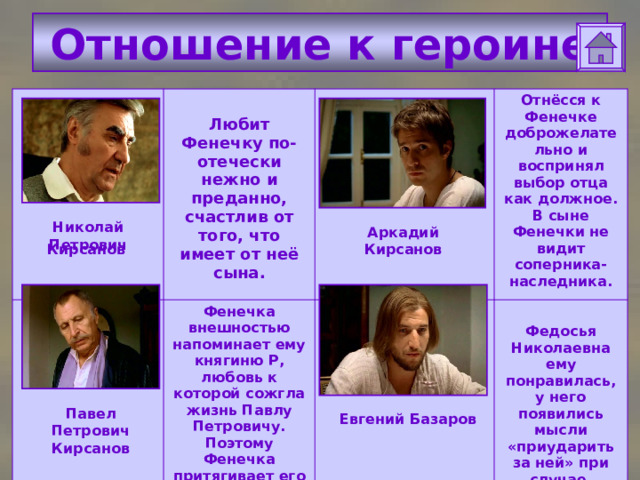

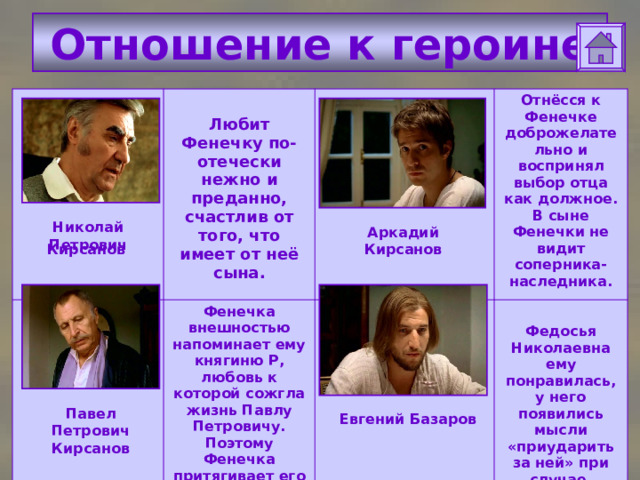

Отношение к героине

Любит Фенечку по-отечески нежно и преданно, счастлив от того, что имеет от неё сына.

Фенечка внешностью напоминает ему княгиню Р, любовь к которой сожгла жизнь Павлу Петровичу. Поэтому Фенечка притягивает его и заставляет страдать от воспоминаний.

Отнёсся к Фенечке доброжелательно и воспринял выбор отца как должное. В сыне Фенечки не видит соперника-наследника.

Федосья Николаевна ему понравилась, у него появились мысли «приударить за ней» при случае.

Николай Петрович

Аркадий Кирсанов

Кирсанов

Павел Петрович Кирсанов

Евгений Базаров