Глагол

Глаго́л — самостоятельная часть речи, которая обозначает состояние или действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?[1].

Глагол может быть переходным и непереходным, возвратным и невозвратным. Как правило, в предложении глаголы выступают в качестве сказуемого. Например: Русалка плыла по реке голубой, / озаряема полной луной… (М. Ю. Лермонтов); Так думал молодой повеса, / летя в пыли на почтовых… (А. С. Пушкин)

Изменение формы глаголов по лицам и числам называется спряжением.

Глагол в русском языке

Глагол в русском языке выражается в формах вида, лица, рода, числа, наклонения, времени, залога.

Лексико-семантические категории глагола

В различных языках мира глагол может иметь следующие показатели:

финитность (употребление в качестве сказуемого) — нефинитность (употребление в качестве иных членов предложения). В свою очередь, финитным глаголам в некоторых языках могут быть свойственны показатели рода, числа, лица (для согласования с подлежащим и/или дополнением);

аспект: в русском языке — вид глагола (совершенный — несовершенный), в семитских — порода (каузатив, интенсив и др.), статика — динамика и др.;

время;

наклонение (изъявительное, условное, сослагательное, желательное и др.);

залог;

валентность: непереходный (1-валентный), переходный моно- и мультиобъектный (2- и более валентный);

спряжение;

переходность.

Отглагольные части речи

Причастие

Деепричастие

Герундий

Многие ученые также считают герундий, причастие и деепричастие особыми глагольными формами.

Глагольные формы

Инфинитив

Герундий

Супин

Перфект

Имперфект

Плюсквамперфект

Глагол Категория вида глагола

В Русском языке выделяют совершенный и несовершенный виды глагола.

| Категория вида | Особенности | Примеры |

| Совершенный | Отвечает на вопрос что «сделать?». | Вставить, открыть, добавить |

| Несовершенный | Отвечает на вопрос «что делать?» | Возвращаться, слышать, писать |

Категория возвратности глагола

Возвратные глаголы имеют постфикс ся, сь.

Примеры: Мыть — не возвратный. Мыться — возвратный.

Категория переходности глаголов

Переходные глаголы — глаголы, от которых можно задать вопрос винительного или родительного падежа (обязательно без предлога).

Люблю маму (Винительный падеж)

Выпить молока (Родительный падеж)

Выпить молоко (Винительный падеж)

Категория наклонения глаголов

Выделяют 3 наклонения - условное, повелительное, изъявительное.

| Категория наклонения | Особенности | Примеры |

| Условное | Глаголы с частицей «бы» | Увидел бы, пришёл бы, сел бы |

| Повелительное | Выражает приказ, побуждает к действию | Посмотри, давайте поиграем, пусть войдут |

| Изъявительное | Все остальные глаголы настоящего, будущего, прошедшего времени | Идёт, шёл, будет |

Спряжение глаголов

Спряжение — изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам.

Начнем со второго спряжения для более простого запоминания.

Второе спряжение

К глаголам второго спряжения относятся все глаголы заканчивающиеся на "ить". И ещё 11 глаголов: Гнать, видеть, слышать, держать, обидеть, ненавидеть, не зависеть, а ещё дышать, смотреть.

Исключения - Брить, стелить

Первое спряжение

К глаголам первого спряжения относятся все остальные глаголы.

Примеры: Колоть, болеть, хохотать, выйти.

Глаголы 1 и 2 спряжения имеют разные гласные в окончаниях:

В окончаниях глаголов 1 спряжения, ставим гласные — е, у, ю.

В окончаниях глаголов 2 спряжения, пишем гласные — и, а, я

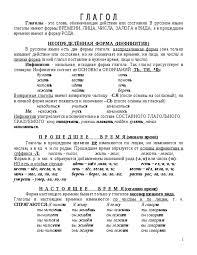

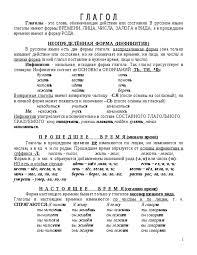

ГЛАГОЛ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГЛАГОЛ – часть речи, к которой относятся слова, обозначающие действие или состояние предмета или живого существа: идти, спать, находиться.

В русском языке, как и во многих других, различаются глаголы переходные и непереходные. Переходные глаголы управляют прямым дополнением в винительном падеже без предлога: читать книгу, резать хлеб. Винительный падеж может замещаться родительным

а) если действие направлено не на весь предмет, а на его часть: отрезал хлеба;

б) при отрицании: не читал этой книги. Непереходные глаголы не могут иметь при себе прямого дополнения.

Русскому глаголу присущи грамматические категории вида, залога, времени, наклонения; глаголы изменяются по лицам и числам (а в прошедшем времени – по числам и родам) и относятся к тому или иному типу спряжения.

Глаголы различаются по виду – совершенному и несовершенному.

Совершенный вид показывает, что действие доведено до предела, не может быть продолжено: сделать, отметить, прочитать, вылить, собрать. Форма совершенного вида означает, что действие длится или многократно повторяется: делать, отмечать, читать, выливать, собирать.

Глагольные формы, которые различаются только значением вида, образуют видовую пару: делать – сделать, отмечать – отметить. Некоторые глаголы не имеют видовых пар: они употребляются либо только в совершенном виде: кануть, очнуться, ринуться и т.п. , либо только в несовершенном: пребывать, находиться, иметься, зависеть, ожидать и т.п.

По форме глаголы совершенного и несовершенного вида отличаются друг от друга наличием/отсутствием суффиксов и префиксов: одеть – оде-ва-ть, разглядеть – разгляд-ыва-ть, прыг-ну-ть – прыг-а-ть, с-делать – делать, на-писать – писать. Мена суффикса может сопровождаться чередованием корневого гласного с другим гласным или с нулем: запереть – запирать, собрать – собирать. Некоторые глаголы имеют разнокоренные (супплетивные) видовые пары: брать – взять, говорить – сказать, ловить – поймать.

У некоторых глаголов формы совершенного и несовершенного вида совпадают. Такие глаголы называются двувидовыми. Например: жениться, казнить, использовать, мобилизовать, электрифицировать и подобные. Ср. : Штангист уже использовал две попытки (совершенный вид). – Я использовал этот прибор в течение двух лет (несовершенный вид).

Весьма своеобразна и сложна лексическая и грамматическая сочетаемость глагольных форм совершенного и несовершенного вида с другими словами в предложении. Так, при употреблении форм глагольного вида в пределах одного высказывания нельзя сочетать противоречащие друг другу значения – например, значение начала или продолжения действия со значением завершенности или однократности. Поэтому такие глаголы, как начать, продолжать, быть (в будущем времени), стать и подобные не могут сочетаться с глагольными формами сов. вида: нельзя сказать *начал рассказать, *продолжайте написать, *буду сделать, *не стану отказаться.

В сочетаниях глаголов с обстоятельствами, имеющими значение повторяемости или длительности действия, глагол, как правило, должен иметь форму несов. вида: долго собирался, гуляли вечерами, обычно встаю в семь, постоянно жалуется (нельзя сказать: *долго собрался, *погуляли вечерами, *обычно встал в семь, *постоянно пожаловался). Однако такие наречия, как постепенно, медленно, характеризующие растянутость действия во времени, сочетаются с формами как несов. , так и сов. вида: постепенно привыкал – постепенно привык, медленно встает (подходит, читает)– медленно встал (подошел, прочитал).

Наречия, указывающие на однократность или внезапность действия (вдруг, неожиданно, мгновенно и подобные), также могут сочетаться с формами обоих видов: вдруг вспыхнул – вдруг вспыхивает (свет), неожиданно замолчал – неожиданно замолкает, мгновенно остановился – мгновенно останавливается. Однако в подобных сочетаниях возможны далеко не всякие глаголы несов. вида, а лишь те, которые входят в видовые пары. С непарными глаголами несов. вида – обозначающими состояния, положения в пространстве, обладания, чувства и т. п. , типа находиться, сидеть, стоять, висеть, иметь, обладать, волноваться, мечтать, ненавидеть), – данные наречия не сочетаются.

Переходные глаголы в форме сов. вида могут иметь при себе прямое дополнение как в винительном падеже, так и в партититве: купил (куплю) хлеб – купил (куплю) хлеба. Форма же несов. вида сочетается обычно с винительным падежом существительного: покупаю (покупал) хлеб и лишь при описании действий, регулярно повторявшихся в прошлом, возможны конструкции типа покупал хлеба, например: Мы жили тогда на даче. Утром я вставал, шел в магазин, покупал хлеба, масла, молока...

Сочетаясь с глаголом в форме несов. вида, прямое дополнение не допускает при себе указаний на меру, количество того, что обозначено существительным; нельзя сказать: *Он ел тогда тарелку каши и пил стакан компота (правильно: съел тарелку каши, выпил стакан компота).

Употребление форм вида зависит также от того, в каком времени употреблен глагол, каково его наклонение, от наличия или отсутствия при нем отрицания не. Так, если частица не относится к глаголу, имеющему форму прошедшего времени или повелительного наклонения, то, как правило, выбирается форма несов. вида: Я не брал твою ручку; Не включайте свет! Однако если глагол употреблен в будущем времени, то сочетание частицы не с формой сов. вида вполне нормативно: Я не возьму твою ручку; Он не включит свет без надобности. Возможна форма сов. вида с отрицанием также в составе условного придаточного предложения: Если ты не возьмешь (не взял)с собой денег, то тебе нечем будет заплатить за проезд (в данном примере форма несов. вида: не брал вообще невозможна).

В тех случаях, когда в предложении употребляется инфинитив глагола, выбор его вида может обусловливаться характером описываемого действия и контекстом. Так, в контексте слов типа можно, нельзя, пора формы несов. вида предпочитаются тогда, когда описывается некий принятый порядок, обычай (такое значение глаголов называется узуальным): В зал можно входить только после звонка; Нельзя садиться в поезд на ходу. Если же описывается какое-либо конкретное действие (в этом случае глагол имеет актуальное значение), то выбирается форма сов. вида: Можно к вам войти? Посмотри, сколько народу, – даже сесть негде!

1. Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. Правила

|

Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением.

При спряжении изменяются окончания глаголов.

Глаголы I спряжения имеют окончания:

-у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-ют).

Глаголы II спряжения имеют окончания:

-у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят).

Проспрягаем глаголы расти, работать, стоять, держать, кормить.

|

|

Спряжение глаголов определяется двумя способами:

– по личному окончанию, если оно ударное:

петь – поёшь, поёт, поют (I спр.); сидеть – сидишь, сидим, сидят (II спр.);

лежать – лежишь, лежит (II спр.); греметь – гремишь, гремит (II спр.);

– если личное окончание безударное, то спряжение глагола определяется

по суффиксу неопределённой формы.

Чтобы определить спряжение глагола с безударным личным окончанием, нужно:

1) поставить глагол в неопределённую форму (гуляет - гулять);

2) определить, какая гласная стоит перед -ть.

Ко II спряжению относятся:

– глаголы в неопределённой форме оканчивающиеся на -ить (кроме брить, стелить);

– 7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, вертеть;

– 4 глагола на -ать: слышать, дышать, гнать, держать, а также все приставочные глаголы, образованные от них.

Например: задышать, присмотреть, перегнать.

К I спряжению относятся все остальные глаголы, оканчивающиеся в неопределённой форме на -еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть:

греть, тянуть, таять.

Примечание.

По начальной форме, не поставив сначала глагол в личную форму, его спряжение определить нельзя:

жить – живёшь, живут (I спр.); шуметь – шумишь, шумят (II спр.).

|