Стенограмма

Тема урока: Выделение грамматической основы предложения

Выделение грамматической основы предложения – это одно из заданий, встречающихся в тестах при поступлении в вузы. Предлагаю познакомиться с понятием «грамматическая основа» и принципами ее выделения.

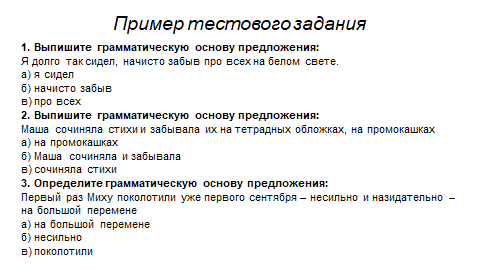

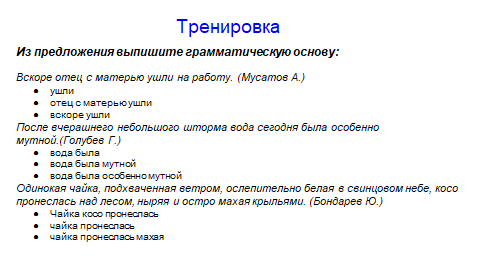

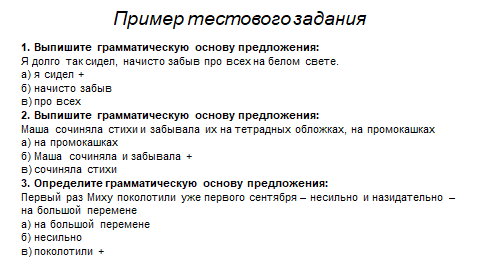

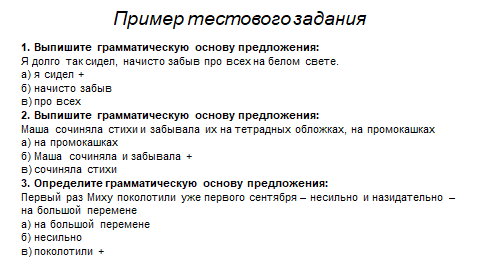

Вашему вниманию представляется пример тестового задания, приблизительные вопросы, касающиеся темы принципов выделения грамматической основы предложения.

Попробуйте свои силы и попытайтесь решить данные задания.

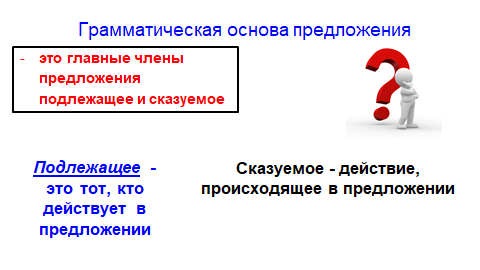

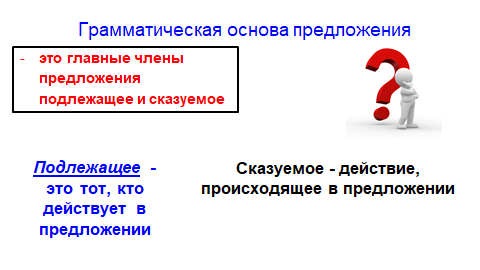

Для того чтобы научиться выделять грамматическую основу предложения, сначала нужно определить: что же такое грамматическая основа? Это подлежащее и сказуемое. Подлежащее – тот, кто действует, сказуемое – действие, происходящее в предложении.

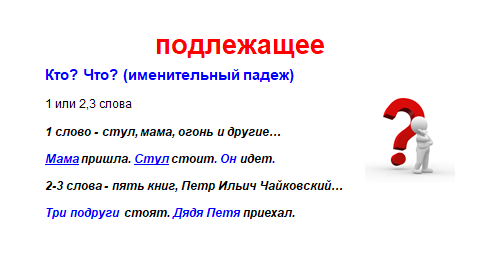

Рассмотрим примеры подлежащего и сказуемого. Обратите внимание, подлежащее – это и существительные, и местоимения. Возможны другие типы подлежащего. Их мы рассмотрим следующий раз. К сказуемому относятся чаще всего глаголы, но иногда и прилагательные.

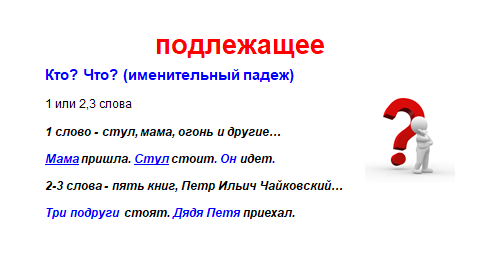

К подлежащему относятся слова, которые отвечают на вопросы: кто? что? То есть подлежащим в предложении может быть слово в именительном падеже. Однако к подлежащему может относиться не только одно слово, но и 2 – 3 слова в предложении. Например, такие слова как: пять книг, Петр Ильич Чайковский.

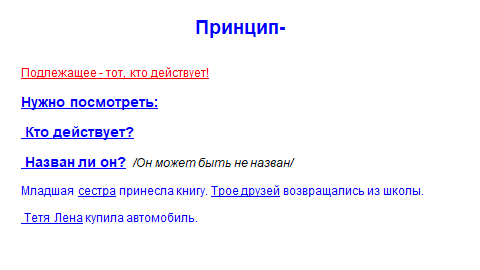

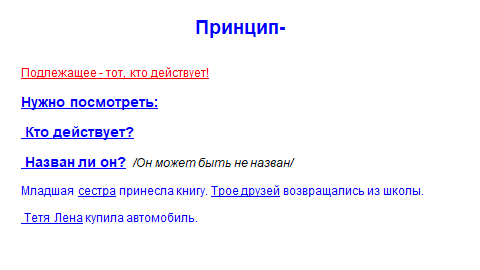

Для четкого определения подлежащего нужно запомнить основной принцип его определения. Во – первых, подлежащее – это тот, кто действует в предложении, и если его определение состоит из 2 - 3 слов, то все эти слова будут являться подлежащим. Например, в предложении: трое друзей возвращались из школы – действие возвращались выполняют трое друзей, поэтому оба слова будут являться подлежащим. С точки зрения языка – это одно целое. Так же: тетя Лена – это одно целое: тот, кто действует в предложении, а, значит, подлежащее.

Для определения подлежащего можно использовать принцип рисунка. Этот принцип заключается в том, что мы можем нарисовать в воображении или на картинке тот предмет или явление, которые действуют в предложении. Например, 3 подруги – это один рисунок. Иначе говоря: одно целое, которое действует в предложении. Также Александр Сергеевич Пушкин – это один рисунок и одно лицо, следовательно, одно подлежащее, состоящее из 3-х слов.

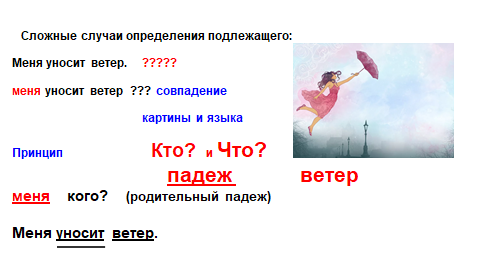

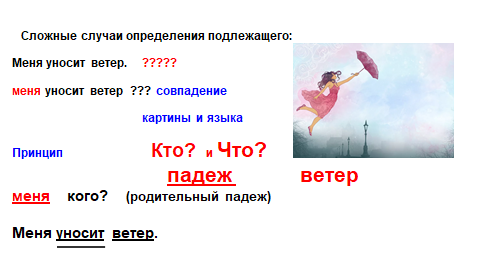

Разберем сложные случаи определения подлежащего в предложении. Это тот случай, когда сложно определить, кто действует в предложении. Так, в предложении: меня уносит ветер «действует» и слово меня и слово ветер. В таком случае определяющим является падеж или вопросы: кто? что? То слово, которое будет отвечать на вопросы: кто? что?, и будет являться подлежащим. Например, Кто? Что? – ветер. Слово ветер является подлежащим.

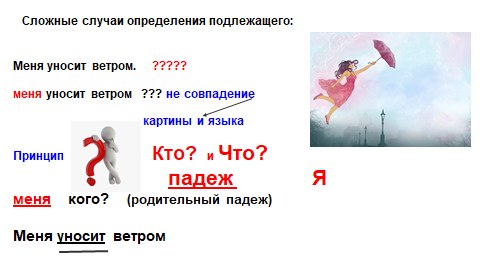

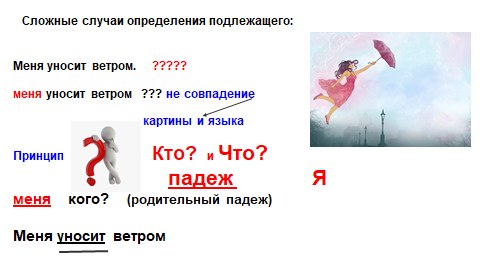

Усложним задачу: рассмотрим еще 1 пример. Пример сложного определения подлежащего. В предложении: меня уносит ветром – также подлежащим может являться и «меня», и «ветром». Применим принцип: задай вопрос – кто? что? Задавая вопрос, мы видим, что ни слово меня, ни слово ветром не отвечают на эти вопросы. На эти вопросы отвечают слова: я и ветер, но их нет в предложении. Следовательно, в этом предложении нет подлежащего. Предложения без подлежащего – это норма русского языка.

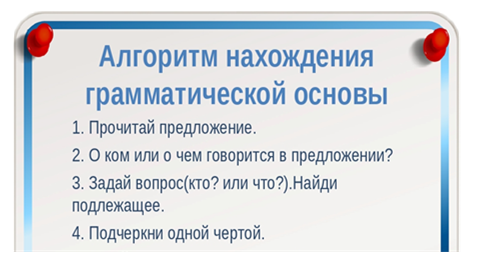

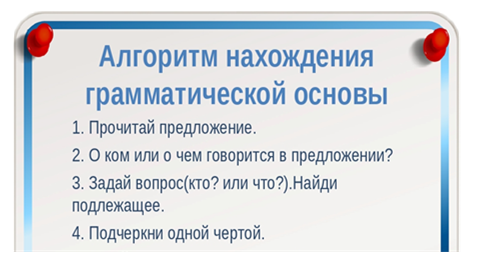

На основе вышеуказанной теории можно вывести алгоритм действий для определения подлежащего. Работа по алгоритму поможет отточить навыки определения подлежащего в предложении. Итак, сначала нужно определить слова, которые отвечают на вопросы: кто? что? Далее нужно определить лицо или предмет, действующие в предложении. Оба этих действия необходимо выполнять для безошибочного определения подлежащего.

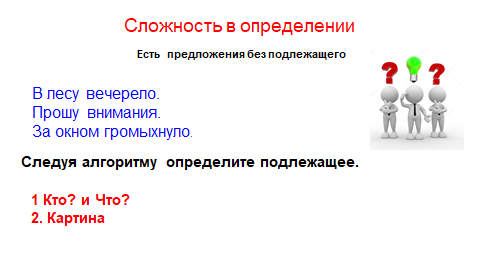

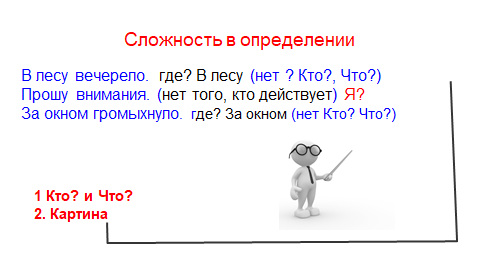

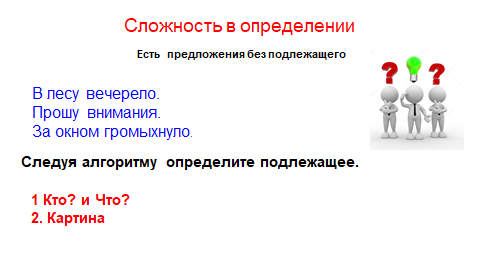

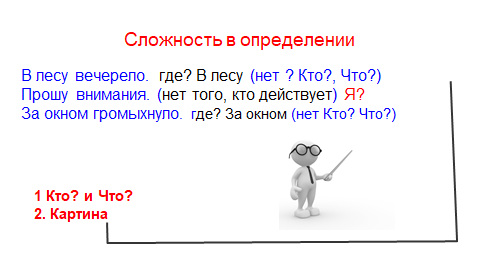

Примером проблемного определения подлежащего могут послужить предложения, в которых подлежащее отсутствует. Так, в предложении: в лесу вечерело – трудно определить предмет или лицо, выполняющие действие – вечерело. В предложении: прошу внимания – непонятно: кто просит внимания? Выполняя алгоритм действий, мы в перечисленных предложениях не можем найти слова, которые отвечают на вопросы: кто? что? И мы не сможем изобразить на картинке лицо или предмет, которые выполняют действие. Значит, в этих предложениях подлежащего нет. Такие предложения свойственны русскому языку.

Рассмотрим предложения, в которых нет подлежащего. Попытаемся задать вопросы: кто? что? ко всем словам этих предложений. Принцип вопроса и принцип картинки в этих предложениях не соблюдаются. Вывод: в этих предложениях нет подлежащего.

Итак: алгоритм нахождения подлежащего заключается в следующем.

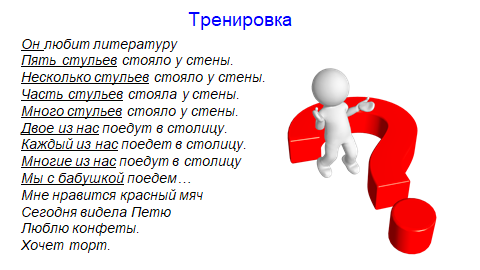

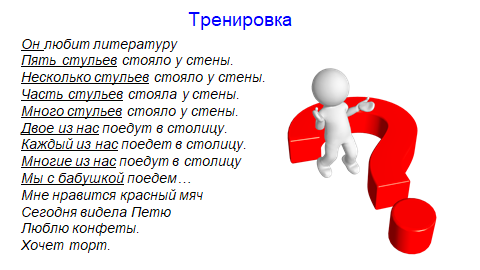

А теперь потренируемся в определении подлежащего в разных предложениях. Предложение: он любит литературу – действует он. Слово он отвечает на вопросы: кто? что? Следовательно, это подлежащее. В предложении: пять стульев стояло у стены – по принципу вопроса и принципу картинки подлежащим является – пять стульев. Аналогичная ситуация с остальными предложениями, в которых подлежащим является несколько слов. В предложении: мне нравится красный мяч – подлежащим не является ни одно слово, хотя мы можем нарисовать лицо, которому нравится красный мяч, но в этом предложении нет слов, отвечающих на вопросы: кто? что? Также и в остальных предложениях нет подлежащего.

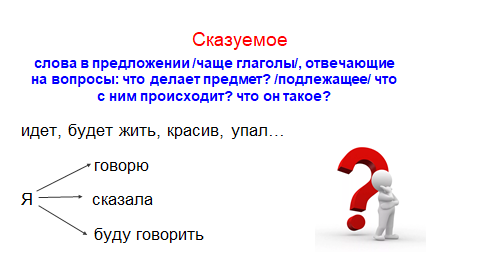

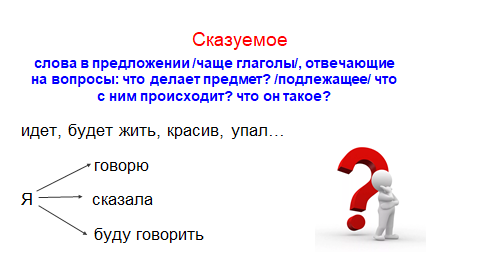

Теперь поговорим о сказуемом. Слова в предложении, отвечающие на вопросы: что делает предмет? что с ним происходит? – в предложении будут являться сказуемым. На слайде представлены слова сказуемые.

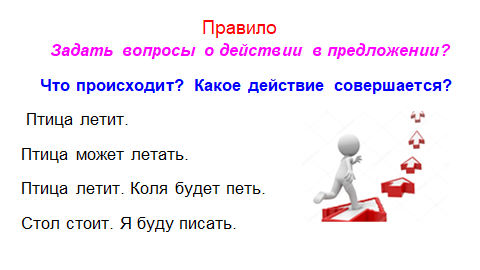

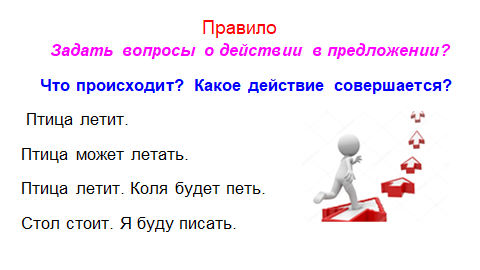

Основным принципом определения сказуемого является определение по вопросам. Итак, в 1 предложении: что делает птица? – птица летит. Что может делать птица? – Птица может летать. Что будет делать Коля? – Сказуемое – будет петь.

Предлагаю потренироваться, научиться задавать вопросы к сказуемому. Я (что делаю?) лечу. Мы (что делаем?) собираем. Коля (что делает?) делает.

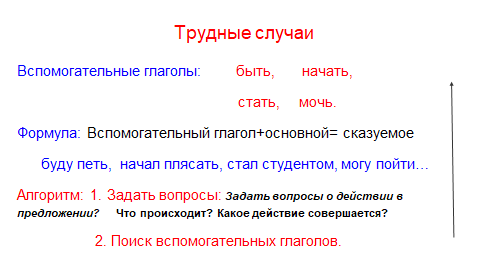

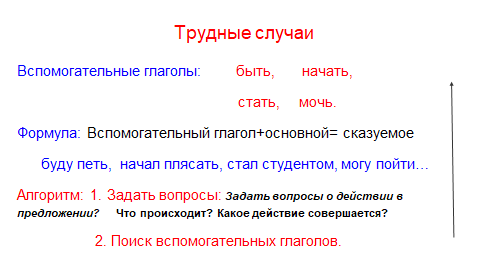

Одним из трудных случаев определения сказуемого являются такие типы сказуемых, которые состоят из 2-х слов: вспомогательного и основного глаголов. Вспомогательные глаголы: быть, начать, стать, мочь. Если вы встречаете вспомогательные глаголы, то, как правило, в таких случаях сказуемое будет состоять из 2-х слов: вспомогательного и основного глагола.

Итак, необходимо задать вопросы для определения сказуемого и определить вспомогательные глаголы.

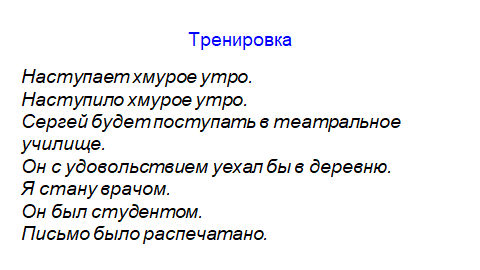

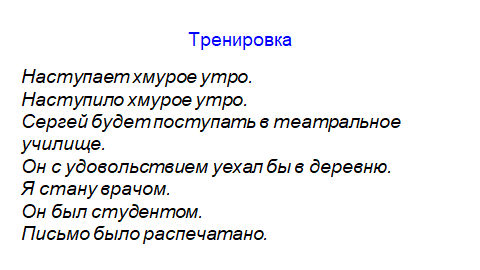

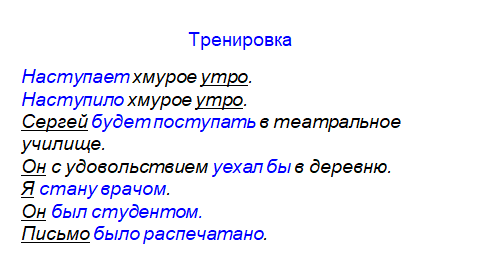

Предлагаю потренироваться в определении сказуемого. Попытайтесь определить сказуемое в данных предложениях.

Итак, попробуем задать вопросы: утро (что делает?) наступает. Синим цветом выделено сказуемое. В 3-ем предложении встречается вспомогательный глагол и основной: будет поступать. В предложении: я стану врачом – встречается особая форма сказуемого: вспомогательный глагол и существительное. Оба слова будут являться сказуемым, подобное сказуемое – был студентом.

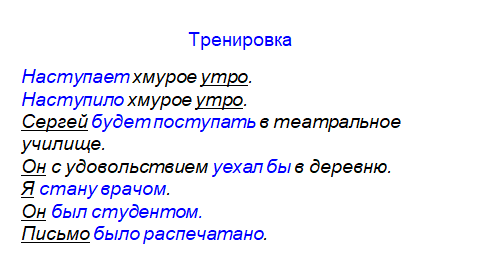

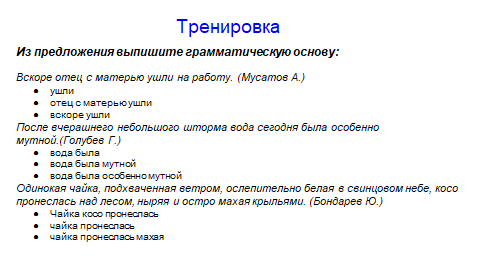

Попробуем потренироваться в определении грамматической основой предложения. Итак, из предложений выпишите грамматическую основу самостоятельно.

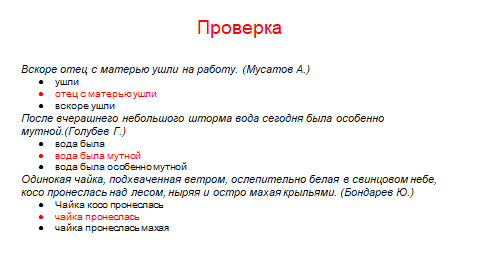

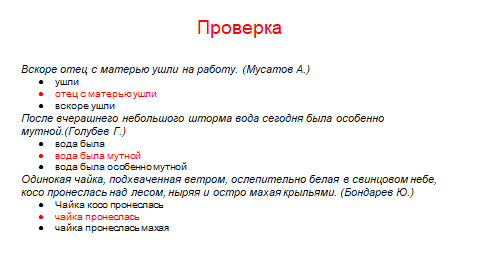

Выполним проверку. В первом предложении подлежащим является: отец с матерью. Оба слова отвечают на вопрос: кто? Это первая картинка. Сказуемое – ушли. Во-втором предложении подлежащее (что?) – вода. Сказуемое – (вспомогательный глагол) была мутной. В третьем предложении грамматическая основа: чайка пронеслась.

Итак, сравним результаты решения – тестового задания, которое было дано в начале разговора. 1-е предложение – грамматическая основа: я сидел. (кто? что?) я, (что делал?) – сидел. Во 2-м предложении – грамматическая основа состоит из Маша и 2-х сказуемых: сочиняла и забывала. В 3-м предложении подлежащего нет, нет слов, которое бы отвечали на вопрос: кто что, и нет лиц, которые бы колотили Миху, следовательно, грамматическая основа – поколотили.