«Я б тоже согласился на полет…»

Учитель физики МОУ «Средняя школа № 39» Орлова Алёна Юрьевна, стаж 3 года

Цели:

Образовательные: продемонстрировать возможность объяснять законы, связанные с движением космических тел, научится объяснять некоторые законы практически, способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения физики и астрономии.

Воспитательные: показать роль науки в познании мира, рассказать о вкладе ученых в «копилку научных достижений».

Развивающие: развивать внимание и любознательность, расширять представления о возможностях применения человеком физических знаний, развивать логические и практические навыки учащихся при мини исследованиях.

Оборудование: карточки с заданиями, проектор, презентация к уроку, демонстрационное оборудование.

Ход занятия:

| Этап | Форма работы | Работа учителя | Действия ученика |

| Организационный | Фронтальная | Добрый день! И я не зря говорю добрый, потому что за окном голубое небо, все мы находимся в добром здравии, а разве это не повод для радости? |

|

| Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. | Фронтальная | Слайд 1: Эпиграф к уроку «Нам выпало великое счастье. Счастье первых шагов в космос. И пусть потомки завидуют нашему счастью!» Ю. Гагарин. Не правда ли великие слова? В век мобильных телефонов и беспроводного интернета, документ-камер и 3D очков можно удивляться чему то? В последнее время люди все реже задумываются о том, как устроен наш Мир, и все чаще стараются упростить свою жизнь. Сегодня нам бы хотелось поговорить о том, как вращается наша Земля, почему она вращается и может ли человек самым простым способом объяснить земные закономерности. |

|

| Актуализация знаний. | Фронтальная | Слайд 2: Тема космоса в творчестве Владимира Высоцкого. «Мужчине нужна трудная профессия…». И на самом деле, Высоцкий с ранних лет мечтал о космосе. Он не смог связать с ним свою жизнь, но мечтать ему никто не запрещал. Он даже посвятил этому несколько песен: «Марш космических негодяев», «Я б тоже согласился на полёт», «В далеком созвездии Тау Кита», «Я первый смерил жизнь обратным счетом». Высоцкий действительно знал несколько космонавтов из Звездного городка, в том числе и Юрия Гагарина. При личной встрече Владимир Высоцкий спросил Гагарина «Как там?» Гагарин ответил: «Страшно». |

|

| Усвоение | Групповая | Некоторые из наших учеников занимались исследованиями, которые напрямую относятся к космосу, кого-то интересовали космические объекты, ну а кто то изучал поведение материалов в космосе. Мы просим наших учеников поделиться своими мыслями. Выступление Москвина Р., Рогозика Д. «Черная дыра. Тепловое излучение». Посмотрите на ваши парты, там лежат флажки трех цветов, а перед вами стоит три демонстрационных стола. Когда один из демонстраторов поднимет флажок, человек, сидящий за данной партой, должен будет подойти к этому столу. А потом будет происходить обмен между группами. Выступление Морозова Д., Мутовкина Н. «Динамическая усталость полимеров». |

|

| Закрепление | Групповая | А теперь давайте разойдемся к демонстрационным столам и посмотрим на несколько опытов, которые помогут нам ответить на несколько вопросов. Почему все тела притягиваются между собой? Почему спутники движутся вокруг земли? Как нам покинуть эту планету? | Работа в группе |

| Рефлексия | Индивидуальная | Ну что, давайте посмотрим, много ли из вас осталось недовольны этим занятием? Если такие есть, поднимите красные флажки. Если есть те, кому чего то не хватило, но в целом вы удовлетворены сегодняшним мероприятием, поднимите желтые флажки, и если вы довольны и хотели бы сами поучаствовать в таком мероприятии, то поднимите зеленый флажок |

|

| Заключение | Фронтальная | Не многие знают, что много лет назад русский язык, которым владел Гагарин, Леонов, Терешкова, вообще не должен был звучать в космосе, но все таки, космос услышал его, язык Пушкина и Лермонтова… Слайд: «Первый в мире» И стало тесно голосам в эфире, Но Левитан ворвался, как в спортзал. Он отчеканил громко: «Первый в мире!» Он про меня хорошее сказал! Аудио файл со словами Левитана Видео файл «Он сказал «Поехали»». |

|

Приложение 1. Опыт Кавендиша.

Эксперимент Кавендиша — первое экспериментальное измерение гравитационной постоянной.

История

Установление Ньютоном закона всемирного тяготения явилось важнейшим событием в истории физики. Его значение определяется, прежде всего, универсальностью гравитационного взаимодействия. На законе всемирного тяготения основывается один из центральных разделов астрономии — небесная механика. Мы ощущаем силу притяжения к Земле, однако притяжение малых тел друг к другу неощутимо. Требовалось экспериментально доказать справедливость закона всемирного тяготения и для обычных тел. Именно это и сделал Г. Кавендиш, попутно определив среднюю плотность Земли.

F = g(m1m2)/R2

где m1 и m2 — массы материальных точек, R — расстояние между ними, a F — сила их взаимодействия.

До начала XIX века g в закон всемирного тяготения не вводилось, так как для всех расчётов в небесной механике достаточно использовать постоянные gm1, имеющие кинематическую размерность. Постоянная g появилась впервые, по-видимому, только после унификации единиц и перехода к единой метрической системе мер в конце XVIII века. Численное значение g можно вычислить через среднюю плотность Земли, которую нужно было определить экспериментально. Очевидно, что при известных значениях плотности и радиуса Земли, а также ускорения свободного падения g на её поверхности можно найти g.

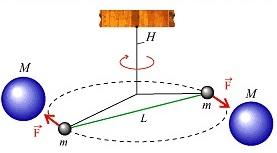

Установка

Крутильные весы

Первоначально эксперимент был предложен Джоном Митчеллом. Именно он сконструировал главную деталь в экспериментальной установке — крутильные весы, однако умер в 1793 так и не поставив опыта. После его смерти экспериментальная установка перешла к Генри Кавендишу. Кавендиш модифицировал установку, провёл опыты и описал их в Philosophical Transactionsв 1798. Установка представляет собой коромысло с прикреплёнными к его концам небольшими свинцовыми шарами. Оно подвешено на нити из посеребрённой меди длиной 1 м. К шарам подносят шары большего размера массой 159 кг, сделанные также из свинца.

В результате действия гравитационных сил коромысло закручивается на некий угол. Жёсткость нити была такой, что коромысло делало одно колебание за 15 минут. Угол поворота коромысла определялся с помощью луча света, пущенного на зеркальце на коромысле. Зная упругие свойства нити, а также угол поворота коромысла, можно вычислить гравитационную постоянную. Для предотвращения конвекционных потоков установка была заключена в ветрозащитную камеру. Угол отклонения измерялся при помощи телескопа. Первоначально Кавендиш приписал закручивание нити магнитному взаимодейстивию железного стержня и свинцовых шаров. Кавендиш заменил его медным, однако результаты получились те же самые.

В «Британнике» утверждается, что Г. Кавендиш получил значение g = 6,754.10-11 м3/(кг·с2). Это же утверждают Е. P. Коэн, К. Кроув и Дж. Дюмонд. Л. Купер в своём двухтомном учебнике физики приводит другое значение: g = 6.71.10-11м3/(кг·с2), а О. П. Спиридонов — третье: g = (6.6 ± 0.04).10-11 м3/(кг·с2). Однако в классической работе Кавендиша не было приведено никакого значения g. Он рассчитал лишь значение средней плотности Земли: 5.48 плотностей воды (современное значение 5,52 г/см3). Вывод Кавендиша о том, что средняя плотность планеты 5,48 г/см3 больше поверхностной ~2 г/см3, подтвердил, что в глубинах сосредоточены тяжёлые вещества.

Гравитационная постоянная была введена, по-видимому, впервые только С. Д. Пуассоном в «Трактате по механике» (1811). Значение g было вычислено уже после другими учеными из данных опыта Кавендиша. Кто впервые рассчитал численное значение g, историкам неизвестно. (Оборудование: два магнита, два шарика привязанных к коромыслу).

Приложение 2. Образование орбиты Земли. Поворотная сила.

Угол поворота нашей планеты вокруг своей оси на всех широтах одинаков. За один час каждая точка на поверхности Земли передвигается на 15° от ее первоначального положения. Но при этом скорость движения находится в обратно пропорциональной зависимости от географической широты: на экваторе она равна 464 м/с, а на широте 65° -только 195 м/с.

Вращение Земли вокруг оси в 1851 г. доказал в своем опыте Ж. Фуко. В Париже — в Пантеоне под куполом повесили маятник, а под ним круг с делениями. При каждом следующем движении маятник оказывался на новых делениях. Это может произойти только в том случае, если поверхность Земли под маятником поворачивается. Положение плоскости качания маятника на экваторе не изменяется, потому что плоскость совпадает с меридианом. Осевое вращение Земли имеет важные географические следствия.

При вращении Земли возникает центробежная сила, которая играет важную роль в формировании формы планеты и уменьшает силу притяжения.

Еще одним из важнейших следствий осевого вращения является образование поворотной силы - силы Кориолиса. В XIX в. она была впервые рассчитана французским ученым в области механики Г. Кориолисом (1792-1843). Это одна из сил инерции, вводимых для учета влияния вращения подвижной системы отсчета на относительное движение материальной точки. Ее эффект кратко можно выразить так: всякое движущееся тело в Северном полушарии отклоняется вправо, а в Южном — влево. На экваторе сила Кориолиса равна нулю. (Оборудование: магнит, желоб, металлический шарик.)

Приложение 3

Реактивное движение и ракета

Реактивное движение - это все же движение. А мы знаем, что чтобы происходило движение, необходимо воздействие некоторой силы. Тело либо само должно оттолкнуться от чего-нибудь, либо стороннее тело должно толкнуть данное. Это хорошо известно и понятно нам из жизненного опыта.

От чего оттолкнуться в космосе?

У поверхности Земли можно оттолкнуться от поверхности либо от находящихся на ней предметов. Для передвижения по поверхности используют ноги, колеса, гусеницы и так далее. В воде и воздухе можно отталкиваться от самих воды и воздуха, имеющих определенную плотность, и потому позволяющих взаимодействовать с ними. Природа для этого приспособила плавники и крылья.

Человек создал двигатели на основе пропеллеров, которые во много раз увеличивают площадь контакта со средой за счет вращения и позволяют отталкиваться от воды и воздуха. А как быть в случае безвоздушного пространства? От чего отталкиваться в космосе? Там нет воздуха, там ничего нет. Как осуществлять полеты в космосе? Вот тут-то и приходит на помощь принцип реактивного движения.

Принцип полета ракеты

В ракетах применяют многоступенчатую систему. Во время полета нижняя ступень, израсходовав весь свой запас топлива, отделяется от ракеты, чтобы уменьшить ее общую массу и облегчить полет.

Количество ступеней уменьшается, пока не остается рабочая часть в виде спутника или иного космического аппарата. Топливо рассчитывают таким образом, чтобы его хватило как раз для выхода на орбиту.

При посадках на космические тела рассчитывают количество топлива для посадки и на обратный путь, если он запланирован.

Теперь проведем сам опыт (поджигаем пакетик).

Почему так происходит...

При горении воздух нагревается и поднимается вверх, образуя ламинарный поток воздуха. Когда пакетик обгорает и его вес становится таким, что этот поток может его поднять, легкие остатки почти сгоревшего пакетика тоже поднимаются вверх.

Ламинарный- это воздушный поток, в котором струйки воздуха движутся в одном направлении и параллельны друг другу.