14

Информационное общество (ИО)

Информационное общество (ИО) 1

Понятие ИО. Предпосылки для информатизации общества. Характерные черты ИО. 1

Особенности и проблемы ИО 3

Социальная структура 3

Особенности трудовой деятельности 3

Информационный образ жизни 4

Информационное неравенство 4

Инфорамционно-психологическая безопасность 5

Информационный потенциал общества 6

Информационные ресурсы 6

Информационные продукты и услуги 7

Информационный рынок 10

Контрольные вопросы 12

Понятие ИО. Предпосылки для информатизации общества. Характерные черты ИО.

Информационное общество – общество, в котором большинство работающих занято производством, переработкой и реализаций информации, особенно высшей ее формы- знаний.

Предпосылки для информатизации общества

Одним из критериев перехода общества к постиндустриальной и далее к информационной стадии развития может служить процент населения, занятого в сфере услуг: - если в обществе более 50% населения занято в сфере услуг, наступила постиндустриальная фаза его развития; -если в обществе более 50% населения занято в сфере информационных услуг, общество стало информационным. В ряде публикаций отмечается, что США вступили в постиндустриальный период своего развития в 1956 году (штат Калифорния преодолел этот рубеж еще в 1910 году), а информационным обществом США стали в 1974 году.

Закон экспоненциального роста объема знаний. Быстрое сокращение времени удвоения объема накопленных научных знаний. По подсчетам науковедов, с начала нашей эры для удвоения знаний потребовалось 1750 лет, второе удвоение произошло в 1900 году, а третье - к 1950 году, т.е. уже за 50 лет, при росте объема информации за эти полвека в 8-10 раз[1]. Причем эта тенденция все более усиливается, так как объем знаний в мире к концу ХХ века возрастет вдвое, а объем информации увеличится более, чем в 30 раз. Это явление, получившее название "информационный взрыв", указывается среди симптомов, свидетельствующих о начале века информации.

Деятельность отдельных людей, групп, коллективов и организаций все в большей степени начинает зависеть от их информированности и способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации, ее осмысленности и анализу. Отыскание рациональных решений в любой сфере требует обработки больших объемов информации, что подчас невозможно без привлечения специальных технических средств.

Возрастание объема информации особенно стало заметно в середине 20 века. Лавинообразный поток информации хлынул на человека, не давая ему возможности воспринять эту информацию в полной мере. В ежедневно появляющемся новом потоке информации ориентироваться становится все труднее. Образование больших потоков информации обуславливается;

чрезвычайно быстрым числом документов, отчетов, дисертаций, докладов и т.д., в которых излагаются результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ;

постоянно увеличивающимся числом периодических изданий по разным областям человеческой деятельности;

появлением разнообразных данных (метеорологических, геофизических, медицинских, экономических и др.), записываемых обычно на магнитных лентах и поэтому не попадающих в сферу действия системы коммуникаций.

Как результат возникает информационный кризис, который имеет следующие черты:

появляются противоречия между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке информации и существующими мощными потоками и массивами информации. Например, общая сумма знаний менялась вначале очень медленно, но уже с 1900 г. она удваивалась каждые 50 лет; к 1950 г. удвоение происходило каждые 10 лет, к 1970 –каждые 5 лет, с 1990 г. –ежегодно.

Существует большое количество избыточной информации, которая затрудняет восприятие полезной для потребителя информации;

Возникают определенные экономические, политические и другие социальные барьеры, которые препятствуют распространению информации. Например, по причине соблюдения секретности часто необходимой информацией не могут воспользоваться работники разных ведомств.

Эти причины породили весьма парадоксальную ситуацию – в мире накоплен громадный информационный потенциал, но люди не могут им воспользоваться в полном объеме в силу ограниченности своих возможностей. Информационный кризис поставил общество перед необходимостью поиска путей выхода из создавшегося положения. Внедрение ЭВМ, современных средств переработки и передачи информации в различные сферы деятельности послужило началом нового эволюционного процесса, называемого информатизацией, в развитии человеческого общества, находящегося на этапе индустриального развития.

Превышение материальными затратами на хранение, передачу и переработку информации аналогичных расходов на энергетику

Кардинальные изменения в сфере обработки информации.

Черты ИО

увеличение роли информации и знаний в жизни общества;

возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего

(а) эффективное информационное взаимодействие людей,

(б) их доступ к мировым информационным ресурсам и

(в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

Кроме положительных моментов прогнозируются и опасные тенденции;

все большее влияние на общество средств массовой информации

информационные технологии могут разрушить частную жизнь людей и организаций

проблема отбора качественной и достоверной информации

многим людям будет трудно адаптироваться к среде информационного общества. Существует опасность разрыва между «информационной элитой» (люди, которые разрабатывают информационные технологии) и потребителями.

Ближе всех на пути к информационному обществу стоят страны с развитой информационной индустрией, к коим можно отнести США, Японию, Англию, Германию, страны западной Европы. В этих странах уже давно одним из направлений государственной политики является направления, связанные с инвестициями и поддержкой инноваций в информационную индустрию, в развитие компьютерных сетей и телекоммуникаций.

Информатизация общества – организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов (это отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах).

История развития информатизации началась в США с 60 гг., затем с 70 гг. –в Японии, и с конца 70 – в Западной Европе.

В информационном обществе весьма актуальным является вопрос формирования информационной культуры граждан.

Информационная культура - знания и навыки эффективного пользования информацией. Предполагает разностороннее умение поиска нужной информации и ее использования.

Особенности и проблемы ИО Социальная структура

Рассмотрим прогнозируемый учеными характер изменений социальной структуры под влиянием информатизации по указанным выше направлениям:

Количество социальных групп будет расти, что приведет, естественно, к уменьшению их среднего размера. Современные информационные технологии предоставляют реальную возможность более точного, оперативного учета интересов людей. Качественные параметры социальных групп будут улучшаться по таким параметрам как уровень образования, интеллектуальности и др.

Новые процентные соотношения между социальными группами, выделяемыми в обществе по различным критериям, будут, вероятно, выглядеть следующим образом:

возрастет доля людей, занятых интеллектуальным трудом - интеллектуалов. Прогнозируется появление особого класса "интеллектуалов"[7]. Для тех же, кто не захочет или не сможет интеллектуально трудиться, предполагается труд в сфере информационных услуг, которые, как уже ранее отмечалось, должны в информационном обществе составлять более 50% в структуре занятости, или в сфере материального производства.

увеличится количество работоспособных людей. Люди старшего возраста смогут даже после ухода на пенсию продолжать работать, так как повысится планка работоспособного возраста (тело стареет раньше мозгар)

Особенности трудовой деятельности

Основными чертами трудовой деятельности будут являться:

-физические перемещения будут заменены в той или иной мере информационными связями, т.е., образно говоря, произойдет замена перемещения людей движением сообщений (посылаемых людьми сигналов). Сегодня по оценкам экспертов 90% всех транспортных перемещений людей связано с информационными целями (совещания, подписи, справки и т.д.). Современное"надомничество" резко уменьшает необходимое время присутствия людей на рабочих местах, в учебных заведениях. Это потребует радикальной перестройки производственного и учебного процессов, значительного повышения культуры и сознательности людей, а также выработки нового контрольно-оценочного аппарата.

из-за изменения структуры экономики и соответствующих изменений в сфере занятости возникнет необходимость в переподготовке больших масс населения; в течение активной жизни человек в информационном обществе вынужден будет несколько раз менять профессию.

- повысятся требования к интеллектуальным и творческим способностям человека, к его психофизическим характеристикам. Возникнет проблема безработных поневоле, т.е. людей, находящихся в активном возрасте, но чьи способности к труду не будут отвечать новым требованиям. Чем значительнее будет эта группа, тем острее будет проблема их занятости.

встанет проблема адекватно высокой оплаты интеллектуального труда, готовность к этому представителей других социальных групп. Так, например, компьютерный программист в США в среднем имеет около 40 тыс. $ в год ( для сравнения: таксист - 40 тыс., офицер полиции -от 33 до 47 тыс., инженер на авиакосмическом заводе - 60 тыс. $ в год)

- возникает серьезная опасность "роботизации" человека, занятого информационным трудом. Сегодня тотальная электронная слежка охватывает в США около 2/3 из 12 млн. работающих у дисплеев (к 2000 году их будет 40 млн.) и распространяется с рабочих и служащих уже на специалистов инженеров, бухгалтеров и врачей. В итоге растут "технострессы", требования работников вернуться к персонифицированному контролю как "допускающему диалог", протесты против вторжения в "приватную область" трудовой жизни, множатся призывы социологов доверять новым поколениям работников, полагаться на их самодисциплину и самоконтроль в целях и экономического, и социального прогресса современного производства.

Информационный образ жизни

Учет физического начала. Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими возможностями в современной информационной среде. Люди с ограниченными физическими возможностями требуют особого подхода к разработке прежде всего устройств ввода- вывода информации в ЭВМ. Например: во многих странах мира для слепых и слабовидящих людей широко применяются специальные синтезаторы, позволяющие осуществлять голосовой ввод информации; практически полностью потерявшие подвижность могут осуществляють работу на компьютере, ввод информации движением глаз при помощи специальных шлемов.

У людей различна психологическая устойчивость к процессам информатизации. Необходимо точное определение предельно допустимых нагрузок на психику у различных социальных групп в условиях возрастающих потоков информации. Особого внимания требуют женщины, принявшие на себя основной "удар" в области практической компьютерной работы. Далее, например, известно, что наиболее подвержены "зомбированию" по телевидению молодежь и люди пожилого возраста. Необходимо правовое ограничение объема и содержания телевизионного воздействия, разработанное на базе глубоких научных исследований психологов. На повестке дня активное развитие научного направления - информационной (компьютерной) психологии.

Эта наука, видимо, должна исследовать такие проблемы, как

страх человека перед стремительно совершенствующейся информационной техни кой, ростом и усложнением информационных потоков (компьютерофобия);

"информомания" как болезнь человека, отдающего приоритет общению с ЭВМ, а не с людьми;

- утомляемость людей при работе на компьютере и т.д. Уже появился термин "киберболезнь", которой подвержены люди, часто находящиеся в виртуальной реальности.

Информационное неравенство

Анализ основных проблем развития глобального процесса информатизации общества показывает, что этот процесс создает для цивилизации не только новые возможности, но и новые проблемы. Одной из таких проблем является проблема информационного неравенства.

Суть этой проблемы заключается в том, что возникающая в процессе информатизации общества новая высокоавтоматизированная информационная среда оказывается в различной степени доступной для отдельных людей, организаций, регионов и стран мирового сообщества.

Причины информационного неравенства:

Личностно-социальный аспект, который связан с проблемой социальной адаптации человека в новой, быстроизменяющейся информационной среде. Именно здесь возникает новая форма социального неравенства людей – информационное неравенство. Снизить остроту этой проблемы призвана перспективная система образования, которая должна предоставить возможность всем членам общества получать необходимые знания и умения для того, чтобы правильно ориентироваться в новом информационном пространстве и эффективно использовать его возможности.

Социально-экономический аспект, который связан с национальной политикой той или иной страны в области развития информационной среды отдельных регионов страны и страны в целом, их информационной инфраструктурой, средств и методов доступа к информационным ресурсам и информационным коммуникациям, а также в области развития и практического использования ит и информационного законодательства.

Геополитический аспект, который связан с неравномерностью развития процесса информатизации в различных странах и регионах мира, что объясняется не только различиями в научно-техническом и экономическом образовании этих стран, но также и уровнем развития образования в этих странах, а также степенью понимания их политическими лидерами основных тенденций и закономерностей современного этапа развития цивилизации.

Суть лингвистического аспекта информационного неравенства заключается в том, что в настоящее время подавляющая часть знаний в области новейших достижений науки и техники, развития технологий представляется и в первую очередь распространяется на ограниченном количестве языков передовых стран мирового сообщества.

К этим языкам в первую очередь относится английский язык, который в последнее время становится одним из наиболее популярных в мире языков представления и распространения научно-технической информации. Здесь необходимо отметить русский, немецкий и французский языки, на которых сегодня представляется все больше научно-технической информации. И еще, нужно отметить, что в последние годы 20 века все большее количество технологических новшеств, полученных в странах Востока, представляются на японском и корейском языках.

Суть когнитивно-семантической проблемы состоит в следующем. Для того, чтобы адекватно воспринимать новую информацию в области последних достижений науки и техники, высоких технологий, образованный человек не только должен хорошо знать один из перечисленных выше мировых языков, но и владеть им в совершенстве, думать на нем, быть способным строить на нем научные гипотезы и рассуждения.

Инфорамционно-психологическая безопасность

Под ИПБ принято понимать состояние защищенности граждан, их отдельных групп и социальных слоев, а также населения в целом от негативных информационно-психологических воздействий.

К числу основных факторов ИП воздействия относят:

Политические факторы

Изменение геополитической обстановки в мире и положения в нем нашей страны, тенденция к однополярному миру при гегемонии США

Разрушение прежней командно-административной системы и формирование новой государственности и гражданского общества

Более активное развитие международного сотрудничества и связанное с этим более интенсивное информационное взаимодействие с зарубежными странами

Усилившаяся информационная экспансия США и других западных стран с целью распространения своего мировоззрения, идеалов, политических и духовных ценностей

Социально-экономические факторы

Падение жизненного уровня населения, материальное и духовное расслоение общества, появление в нем большого количества бездомных, рост явной и скрытой безработицы

Разрушение прежде существовавшей системы социальной защиты населения, ухудшение здоровья нации и сокращение общей продолжительности жизни людей

Эскалация преступности, алкоголизма, наркомании и проституции, криминализация общественных отношений

Возрастание социальной напряженности в обществе, в том числе на базе межэтнических и религиозных отношений

Духовные факторы

Кризис государственной и национальной идеологии, деформация традиционных норм поведения, нравственных установок и духовных ценностей

Все долее активное проникновение в общественное сознание массовой культуры Запада и вытеснение ею культурно-исторических национальных традиций

Возрастание деструктивной роли исламского фундаментализма, религиозного сектантства и форм мифологического сознания

Технологические факторы

Появление и все более широкое распространение новых форм воздействия на общественное сознание (избирательных и политических технологий, нейролингвистичесого программирования, использования технотропных средств)

Массовое распространение общественного телевидения и его использование в качестве высокоэффективного средства воздействия на общественное сознание

Все более широкое распространение в обществе информационной техники и новых компьютерных технологий, обладающих свойствами сильного воздействия на психику людей

Информационный потенциал общества

Совокупность средств, методов и условий, позволяющих использовать информационные ресурсы, составляют информационный потенциал общества

Это:

весь индустриально-технологический комплекс производства современных средств и методов обработки и передачи информации,

сеть научно-исследовательских, учебных, административных, коммерческих и других организаций, обеспечивающих информационное обслуживание на базе современной информационной технологии.

Информационные ресурсы

В индустриальном обществе, где большая часть усилий направлена на материальное производство, известно несколько основных видов ресурсов, ставших уже классическими экономическими категориями:

материальные ресурсы – совокупность предметов труда, предназначенных для использования в процессе производства общественного продукта, например сырье, материалы, топливо, энергия, полуфабрикаты, детали и т.д.;

природные ресурсы – объекты, процессы, условия природы, используемые обществомдля удовлетворения материальных и духовных потребностей людей;

трудовые ресурсы – люди, обладающие общеобразовательными и профессиональными знаниями для работы в обществе;

финансовые ресурсы – денежные средства, находящиеся в распоряжении государственной или коммерческой структуры;

энергетические ресурсы – носители энергии, например уголь, нефть, нефтепродукты, газ, гидроэнергия, электроэнергия и т.д.

В информационном обществе акцент внимания и значимости смещается с традиционных видов ресурсов на информационный ресурс, который, хотя всегда существовал, не рассматривался ни как экономическая, ни как иная категория; никто специально о нем не говорил и тем более не вводил никаких определений.

Информационные ресурсы — это идеи человечества и указания по их реализации, накопленные в форме, позволяющей их воспроизводство.

Это книги, статьи, патенты, диссертации, научно-исследовательская и опытно-конструкторская документация, технические переводы, данные о передовом производственном опыте и др.

Таким образом, можно дать следующее определение информационных ресурсов.

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, базах данных, других информационных системах).

В числе особенностей информационных ресурсов можно отметить:

♦ неисчерпаемость — по мере развития общества и роста потребления знаний их запасы не убывают, а растут; информационные ресурсы (в отличие от всех других видов ресурсов — трудовых, энергетических, минеральных и т.д.) тем быстрее растут, чем больше их используют;

♦ нематериальность — что обеспечивает относительную легкость их воспроизведения, передачи, распространения по сравнении с другими видами ресурсов.

Какие же структуры являются источниками ИР? Это так называемые центры-генераторы ИР современного общества.

В качестве таких центров в современном обществе выступают:

Когнитивные структуры общества – научные и образовательные организации, аналитические центры и другие структуры, в которых собственно и формируются новые знания

Органы государственного, регионального и муниципального управления, формирующие различного рода правовые и управленческие документы

Органы государственной системы статистики, обрабатывающие коллосальные потоки экономико-статистической информации

Информационные центры различных министерств и ведомств, формирующих и распространяющих информационные ресурсы соответствующего профиля, а также межведомственные информационные центры и системы

Предприятия промышленности, сферы обслуживания, культуры

Средства массовой информации (редакции журналов, газет, рекламных объявлений, а также телевизионных и радиопрограмм)

Многие из перечисленных выше центров-генераторов информационных ресурсов выполняют также и функции их хранения и распространения в обществе. Примерами таких систем в России могут являться:

Государственная система научно-технической информации

Государственная система статистики

Государственная библиотечная сеть

Государственный архивный фонд

Государственный картографический фонд

Единая информационная система природопользования

Система гидрометеоинформации

Федеральное значение имеют также следующие информационные системы:

Система правовой информации

Система пенсионного фонда и социального обеспечения

Система информации по трудоустройству

Система информации по здравоохранению

Информационные продукты и услуги

Информационные ресурсы являются базой для создания информационных продуктов (ИПР). Любой информационный продукт отражает информационную модель его производителя и воплощает его собственные представления о конкретной предметной области, для которой он создан.

ИПР, являясь результатом интеллектуальной деятельности человека, должен быть зафиксирован на материальном носителе любого физического свойства в виде документов, статей, обзоров, программ, книг и т.д.

Информационный продукт – совокупность данных, сформированная производителем для распространения в вещественной или невещественной форме.

ИПР может распространятся такими же способами, как и любой материальный продукт, с помощью услуг.

Услуга – результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных продуктов.

Информационная услуга – получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов.

При предоставлении услуги заключается соглашение (договор) между двумя сторонами – предоставляющей и использующей услугу. В договоре указываются срок ее использования и соответствующее этому вознаграждение.

Перечень услуг определяется объемом, качеством, предметной ориентацией по сфере использования информационных ресурсов и создаваемых на их основе информационных продуктов.

Информационные услуги возникают только при наличии баз данных в компьютерном или некомпьютерном варианте.

База данных – совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными.

Базы данных являются источниками информационных услуг соответствующими службами. Базы данных, хотя они так и не назывались, существовали и до компьютерного периода в библиотеках, архивах, фондах, справочных бюро т.п. В них содержались всевозможные сведения о событиях, явлениях, объектах, процессах, публикациях и т.п.

С появлением компьютеров существенно увеличиваются объемы хранимых баз данных и, соответственно, расширяется круг информационных услуг.

С позиций использования баз данных для систематизации информационных услуг и продуктов базы данных делятся:

библиографические б.д. – содержат вторичную информацию о документах, включая рефераты и аннотацию

небиблиографические б.д.

справочные, содержащие информацию о различных объектах и явлениях (адреса, расписания движения, телефоны магазинов и т.п.)

полного текста, содержащие первичную информацию (статьи, журналы)

числовые, содержащие количественные характеристики и параметры объектов и явлений (химические и физические данные, статистические и демографические данные)

текстово-числовые, содержащие описания объектов и их характеристики (по промышленной продукции, странам, фирмам)

финансовые, содержащие финансовую информацию, предоставляемую банками, биржами, фирмами

юридические, содержащие правовые документы по отраслям, регионам, странам.

Пример. Библиотеки являются местом сосредоточения значительной части информационных ресурсов страны; основные виды инф. Услуг, оказываемых библиотечной сферой:

предоставление полных текстов документов, а также справок по их описанию и местонахождению

выдача результатов библиографического поиска и аналитической переработки информации (справки, указатели, дайджесты, обзоры и пр.)

организация научно-технической пропаганды и рекламной деятельности (выставки новых поступлений, научно-технические семинары, конференции и т.п.)

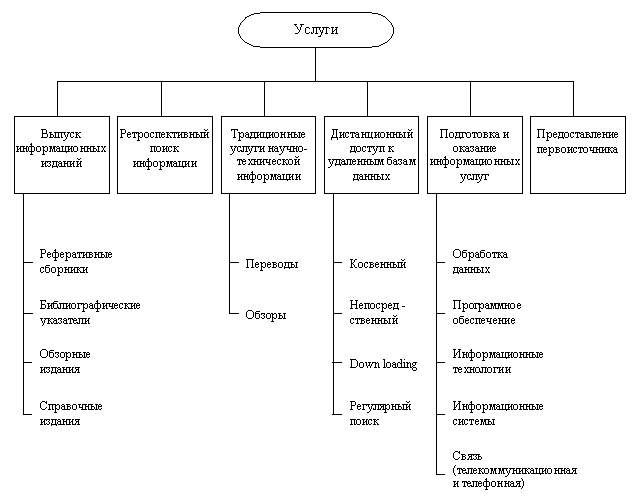

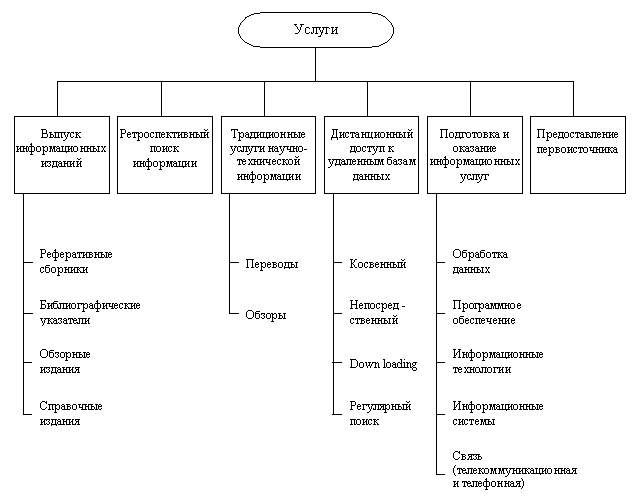

Существует следующая классификация информационных услуг.

Выпуск информационных изданий означает подготовку печатной продукции: библиографические указатели, реферативные сборники, обзорные издания, справочные издания.

Ретроспективный поиск информации – это целенаправленный по заявке пользователя поиск информации в базе данных и пересылка результатов либо по почте в виде распечаток, либо по электронной почте в виде файла.

Предоставление первоисточника является традиционной услугой библиотечных служб. Эта услуга предусматривает не только выдачу первоисточников, но и их копий, полученных с помощью устройств различного принципа действия.

Традиционные услуги научно-технической информации осуществляются по предварительному заказу и включают в себя:

подготовку обзоров в виде рукописей

подготовку переводов текстов

Дистанционный доступ к удаленным базам данных организуется в компьютерной сети в диалоговом режиме. Популярность услуг дист. Доступа к базам данных возрастает благодаря:

все большему числу пользователей, овладевших информационной технологией работы в коммуникационной среде компьютерных сетей

высокой оперативности представления услуг

возможности отказа от собственных информационных систем

В основном эти услуги предоставляются специальными организациями, располагающими мощными ЭВМ. Дистанционный доступ к базам данных может быть предоставлен по подписке на основе абонементной платы или по договорам. Услуги дистанционного доступа можно классифицировать следующим образом:

непосредственный доступ к базам данных может быть организован с локального места пользователя только при условии его обученности работе в коммуникационной среде. В противном случае следует воспользоваться услугами, предоставляемыми специальными организациями.

косвенный доступ включает организацию обучения пользователей, выпуск бюллетеня новостей, организацию справочной службы, организацию встреч с пользователем для выяснения интересующих его вопросов, рассылку вопросников пользователей.

услуга Down loading позволяет загрузить результаты поиска в центральной базе данных в свой ПК для дальнейшего использования в качестве персональной базы данных.

регулярный поиск предусматривает регулярное проведение поиска в массивах одной или нескольких центральных баз данных и предоставление результатов поиска на терминал пользователю в удобное для него время.

Подготовка и оказание информационных услуг:

связь (телефонная , телекоммуникационная) для предоставления осуществляемых в форме передачи данных информационных услуг

обработка данных в вычислительных центрах

программное обеспечение

разработка информационных систем

разработка информационных технологий

Информационный рынок

Как и при использовании традиционных видов ресурсов и продуктов, люди должны знать: где находятся информационные ресурсы, сколько они стоят, кто ими владеет, кто в них нуждается, насколько они доступны.

Ответы на эти вопросы можно получить, если существует рынок информационных продуктов и услуг.

Рынок информационных продуктов и услуг (информационный рынок) – система экономических, правовых и организационных отношений по торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе.

Информационный рынок характеризуется:

номенклатурой продуктов и услуг,

условиями и механизмами их предоставления,

ценами.

В отличие от торговли обычными товарами, имеющими материально-вещественную форму, здесь в качестве предмета продажи или обмена выступают информационные системы, информационные технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау, инженерно-технические услуги, различного рода информация и прочие виды информационных ресурсов.

Основным источником информации для информационного обслуживания в современном обществе являются базы данных. Они интегрируют в себе поставщиков и потребителей информационных услуг, связи и отношения между ними, порядок и условия продажи и покупки информационных услуг.

Поставщиками информационных продуктов и услуг могут быть:

центры, где создаются, хранятся и обновляются базы данных;

центры, распределяющие информацию на основе разных баз данных;

службы телекоммуникации и передачи данных;

службы, куда стекается информация по конкретной сфере деятельности для ее анализа, обобщения, прогнозирования, например консалтинговые фирмы, банки, биржи;

коммерческие фирмы.

Потребителями информационных продуктов и услуг могут быть различные юридические и физические лица, решающие задачи.

История развития рынка информационных услуг

С середины 50–х гг. началось формирование устойчивого рынка информационных услуг. Основными поставщиками информационных услуг являлись: информационные службы академических, профессиональных и научно-технических обществ, государственных учреждений, учебных заведений. Основные потребители – ученые и специалисты в области науки и техники.

С начала 60–х гг. параллельно с рынком информационных услуг начал формироваться рынок услуг электронной обработки и передачи информации.

С середины 60–х до середины 70–х гг. в результате широкого внедрения компьютерной техники важнейшим видом информационных услуг стали базы данных, содержащие разные виды информации по всевозможным отраслям знаний.

Начиная с середины 70–х гг. с созданием национальных и глобальных сетей передачи данных ведущим видом информационных услуг стал диалоговый поиск информации в удаленных от пользователя базах данных.

Начиная с 80–х гг. информационная индустрия приобретает все больший удельный вес и влияние на экономическую и социальную жизнь общества.

До середины 80–х гг. лидирующее место на рынке информационных услуг со значительным отрывом от других стран занимали США. Причем государственная политика была сориентирована на повышение роли рынка и сокращение роли государства. С середины 80–х гг. Япония и страны Западной Европы догнали США во многом благодаря смешанному характеру экономики всей индустрии информации с преобладанием государственного с сектора.

В настоящее время в России быстрыми темпами идет формирование рынка информационных продуктов и услуг, важнейшими компонентами которого являются:

Техническая и технологическая составляющая. Это современное информационное оборудование, мощные компьютеры, развитая компьютерная сеть и соответствующие им технологии переработки информации.

Нормативно-правовая составляющая. Это юридические документы: законы, указы, постановления, которые обеспечивают цивилизованные отношения на информационном рынке.

Информационная составляющая. Это справочно-навигационные средства и структуры, помогающие находить нужную информацию.

Организационная составляющая. Это элементы государственного регулирования взаимодействия производителей и распространителей информационных продуктов и услуг.

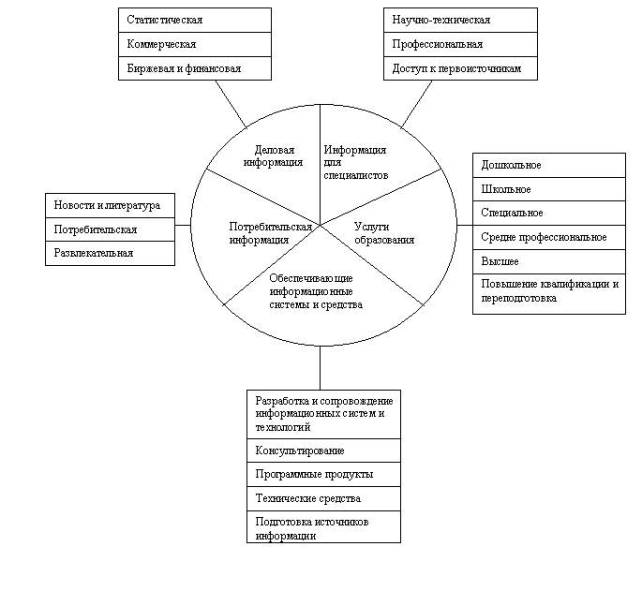

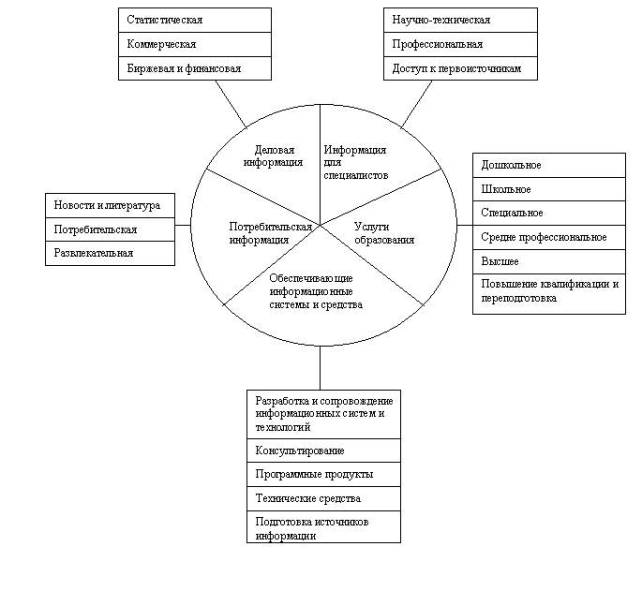

Сектора информационного рынка:

Контрольные вопросы

Какая наука изучает процессы информатизации общества?

Перечислите предпосылки для информатизации общества.

В чем суть информационного кризиса?

Перечислите характерные черты информационного общества.

Как изменяется социальная структура в информационном обществе?

Какие новые болезни появляются в информационном обществе?

В чем суть информационного неравенства? Каковы причины информационного неравенства?

В чем суть информационно-психологической безопасности?

Что образует информационный потенциал общества?

Что такое информационные продукты и услуги?

Какие существуют виды информационных услуг?

Что такое «информационный рынок»?

Перечислите сектора информационного рынка.