МОУ «Михайловская СОШ №2»

Инновационный проект

![]()

Проект подготовили

учителя начальных классов:

Колесникова Т. В.

Красякова В. Е.

Зенкина М. Б.

2018-2019 уч. Год

Содержание:

-

| Название проекта. | 3 |

-

| Гипотеза. | 4 |

-

| Цель проекта. | 4 |

-

| Задачи проекта. | 4 |

-

| Практическая значимость проекта. | 5 |

-

| Описание приёмов улучшения техники чтения. | 5-7 |

-

| Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта. | 7 |

-

| Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта. | 7-8 |

-

| Возможные способы внедрения проектной разработки на практике. | 8-16 |

-

| Итоги реализации проекта. | 16

|

-

| Список литературы. | 19 |

-

| Приложение. | 20 |

В нашей стране существует уже восемь лет Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС), в котором чётко прописано, что ребёнок в начальной школе должен овладеть чтением. Согласно метапредметной программе «Основы смыслового чтения и работа с текстом», дети в начальной школе должны уметь:

- искать информацию и понимать прочитанное;

- преобразовывать и интерпретировать информацию;

- давать свою оценку информации.

И действительно, нет такого учителя, который не заинтересован в том, чтобы научить всех детей хорошо читать. А чтобы ребёнок хорошо читал, недостаточно научить его читать целыми словами. Надо сформировать у него навык чтения, необходимо работать над его техникой чтения. Однако, для того чтобы использовать чтение как инструмент для получения информации, необходимо научиться читать, чтобы этот процесс достиг уровня навыка, т. е. умения, доведенного до автоматизма. Известный психолог Л. С. Выготский писал: «Обычно думают, что понимание выше при медленном чтении; однако, в действительности при быстром чтении понимание оказывается лучше, ибо различные процессы совершаются с различной скоростью и скорость понимания отвечает более быстрому темпу чтения».

В этом учебном году в соответствии с ФГОС основного образования в 9 классе официально, не в порядке эксперимента, вводится новый экзамен «Итоговое собеседование по русскому языку».

Исходя из этого,необходимо действовать сразу в пяти направлениях. Чтобы добиться положительных результатов нельзя оставлять без внимания ни один из компонентов.Комплекс умений и навыков, который в школьном обиходе для краткости и удобства именуют «навыком чтения», может быть представлен в общем виде такой схемой:

Навык чтения

Скорость Правильность Способ

чтения чтения чтения

Осознанность Выразительность

Понимание

Научить детей правильному, беглому, осознанному и выразительному чтению – одна из главных задач начального обучения. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение, по словам многих выдающихся отечественных учёных, педагогов и психологов играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека.

На современном этапе развития человечества тенденция идёт к тому, что в школу дети приходят уже читающими. Но примерно 20 % оказываются без этого навыка. Плохо читающие дети не могут выполнять задания по предметам (чтение по слогам затрудняет целостное восприятие и осмысление задания). Возник вопрос: «Как помочь ребятам улучшить технику чтения?» Эта проблема легла в основу нашего проекта.

Гипотеза:

Мы предположили, что улучшить технику чтения помогут специально разработанные для этого способы и приёмы разных авторов.

Целью работы стало:

Изучение существующих приёмов улучшения техники чтения, а также апробация их на практике. Нам предстояло выяснить какие способы и приёмы работы дадут более высокие результаты.

Задачи, которые мы поставили перед собой для достижения цели:

- изучить теоретическую основу вопроса;

- познакомиться с системами обучения чтению по В.Н. Зайцеву, И.Т. Федоренко и других авторов;

- провести диагностические замеры техники чтения;

- выяснить причины низких показателей по технике чтения;

- апробировать новые приёмы и определить наиболее эффективные.

В работе мы использовали два основных метода:

- исследовательский;

- практический.

Практическая значимость изучаемой темы заключается в том, что чтение – это всё-таки не только предмет, которым надо успешно овладеть ребёнку, но и предмет, посредством которого он будет осваивать другие дисциплины. Не научившись читать, ребёнок не сможет учиться дальше. Чтение – это универсальный способ развития познавательных и речевых способностей ребёнка, его творческих сил. Это мощное средство воспитания нравственных качеств и развития эстетических чувств. Таким образом, обучая ребёнка чтению, мы всесторонне развиваем его как личность.

Свою практическую работу мы проводили в 5 этапов. Рассмотрим их по порядку.

1-й этап был посвящён изучению теоретических основ вопроса.

Научное обоснование

Большую популярность в педагогических кругах приобрела методическая система В. Н. Зайцева, направленная на выявление резервов обучения школьников оптимальному чтению. Важной отличительной чертой этой технологии является ее непосредственный выход на семью, на укрепление связи между школой и родителями, между родителями и детьми.

Оптимальное чтение по Зайцеву – это чтение со скоростью разговорной речи, т.е. в темпе от 120 до150 слов в минуту. Именно к такой скорости приспособился артикуляционный аппарат человека, именно при этой скорости достигается лучшее понимание текста.

По оценкам психологов на успеваемость детей влияет 200 факторов, но существует фактор №1, воздействие которого на успеваемость гораздо более сильно. Это скорость чтения.

Методическая система Н.В. Зайцева выделяет несколько резервов обучения чтению. Первый резерв — частота тренировочных упражнений. «Память человека устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает; то есть, то нет. Именно оно создает раздражение и запоминается. Поэтому если мы хотим освоить какие-то умения, довести их до автоматизма, до уровня навыка, то мы вовсе не должны проводить длительные упражнения, мы должны упражнения проводить короткими порциями, но с большей частотой».

Жужжащее чтение - второй резерв - был одним из основных элементов при обучении чтению в школе В.А. Сухомлинского. Сейчас этот элемент общепризнан, применяется во многих школах почти всеми учителями. При жужжащем чтении все ученики читают одновременно вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью. Тренаж идет в течение пяти минут.

Еще один резерв — чтение перед сном. Последние события дня фиксируются эмоциональной памятью. Пока человек спит, он находится под их впечатлением. При заучивании наизусть мы обычно советуем ребенку: положи книжку под подушку. «Эта рекомендация означает одно: почитай перед сном, чтобы это было последним впечатлением дня», — указывает автор.

Для тех детей, кто не любит читать, В. Н. Зайцев рекомендует режим щадящего чтения. Автоматически этот режим создается при просмотре диафильмов: прочитал субтитры, посмотрел картину — отдохнул.

Самозамер – приём стимулирования учащихся. В конце урока рекомендуется оставлять 3-4 минуты для того, чтобы произвести самозамер чтения.

Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти. Для её развития существенную роль играют зрительные диктанты из системы И.Т. Федоренко и И.Г. Пальченко.

Для тренировки навыка быстрого чтения специалисты рекомендуют выполнять упражнения с таблицами Шульте. Упражнения направлены на улучшение периферийного зрения, увеличение количества видимого текста и следовательно на ускорение чтения.

Проблема успешного обучения детей чтению волновала также известного деятеля педагогики Д.Б. Эльконина. Суть его метода заключается в том, что ребёнок под руководством взрослого анализирует звуковой состав слова, а затем из полученных звуков синтезирует слово.

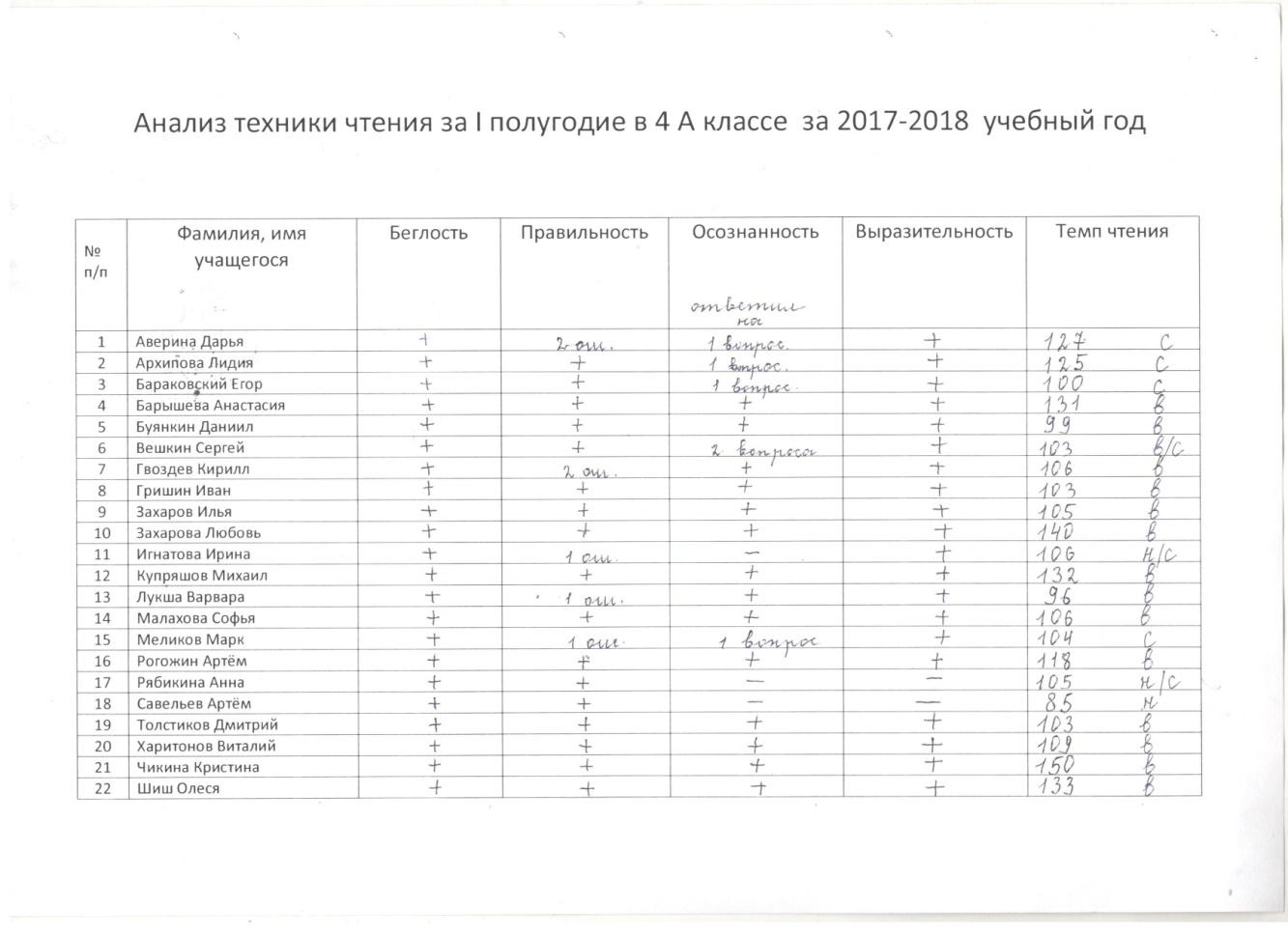

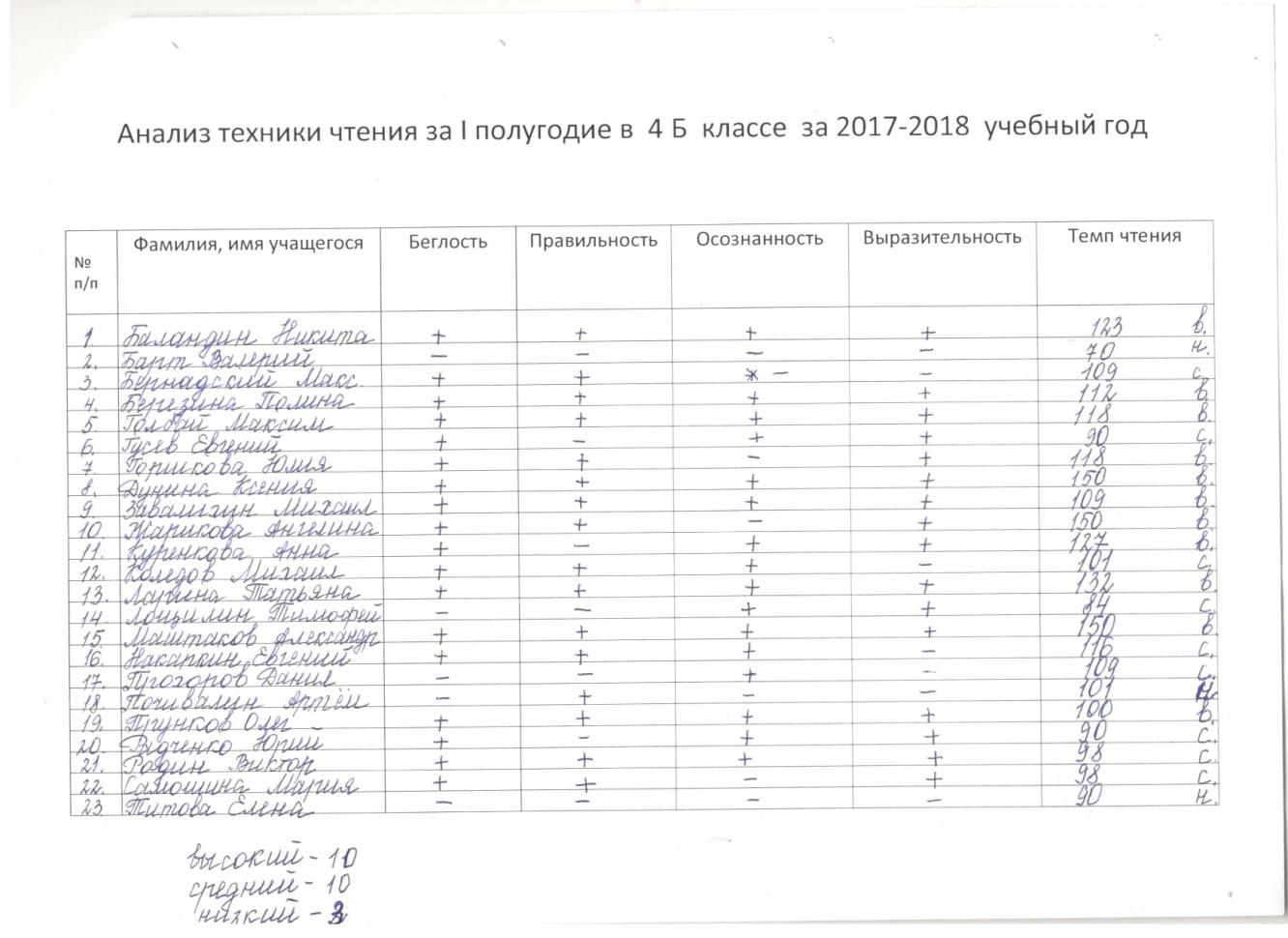

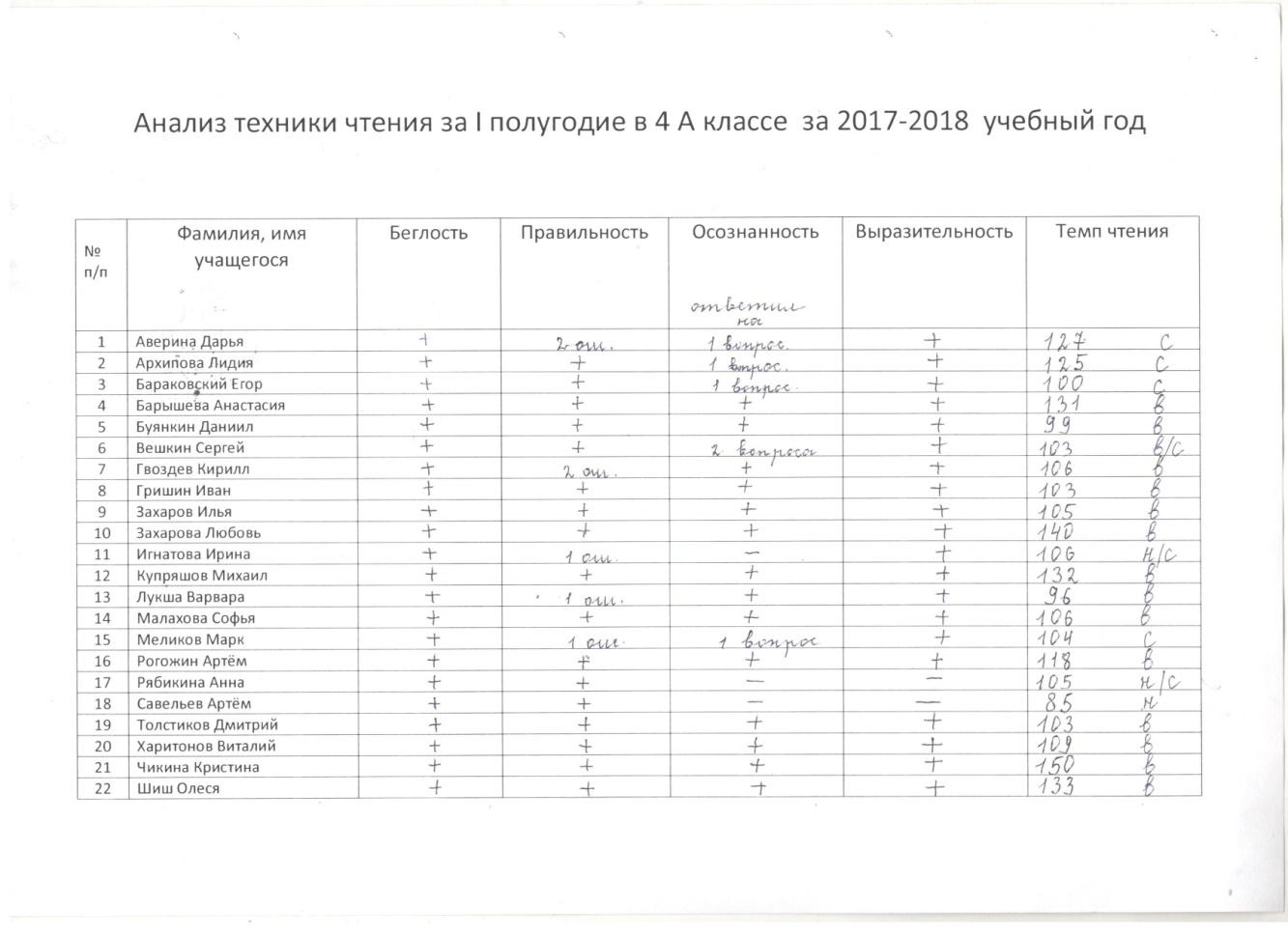

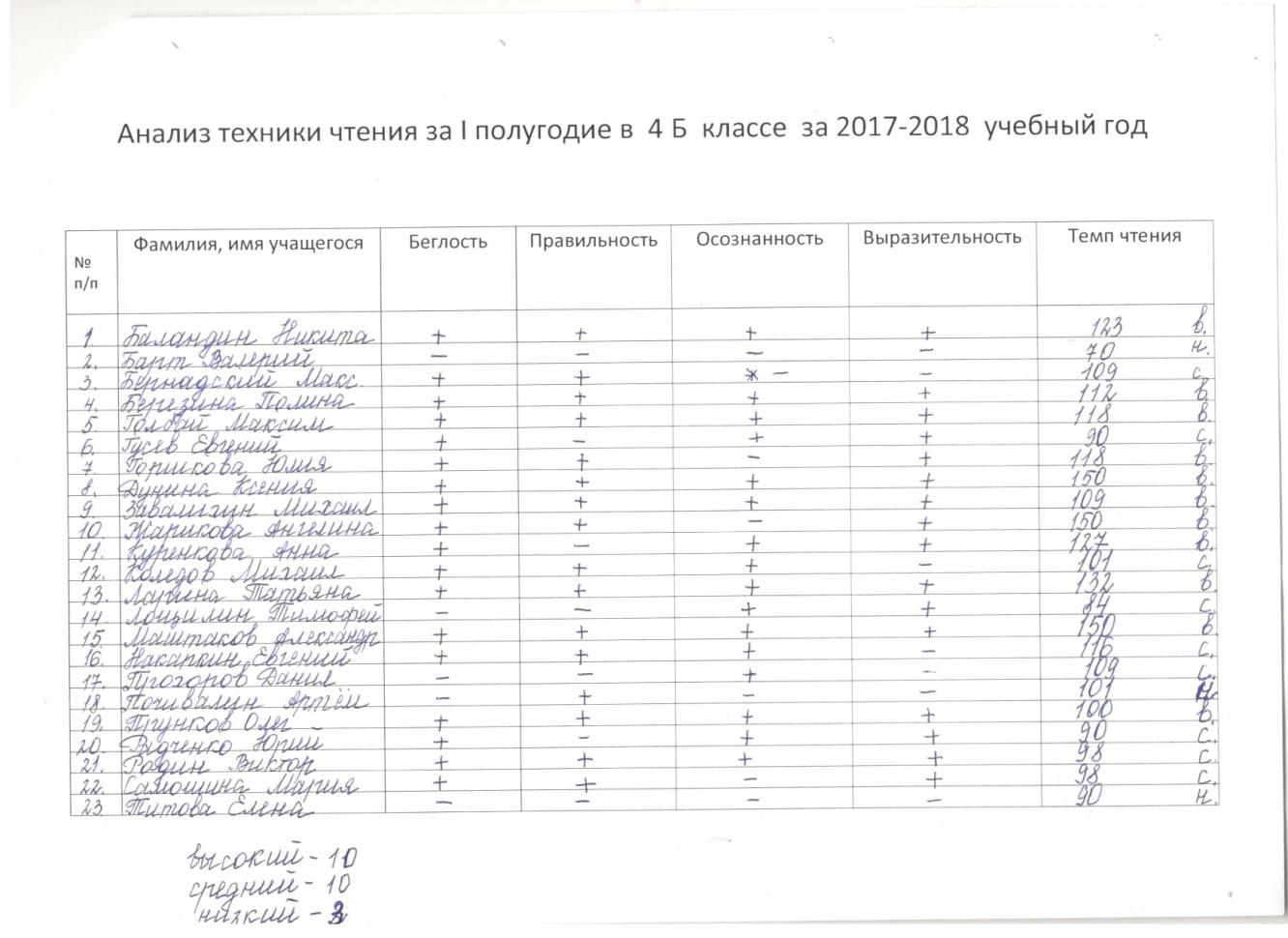

Мы проверилитехнику чтения в начале года и получили такую картину:

![]()

![]()

![]()

Среди наиболее веских причин слабой успеваемости можно выделить следующие:

- неразвитая артикуляция;

- отсутствие антиципации (неумение предвидеть будущие события);

- слаборазвитая оперативная память;

- неумение найти главное в тексте;

- регрессия;

- малое поле зрения.

Следующим важным этапом нашей работы стал подбор упражнений для развития и совершенствования навыка чтения.

Практическая часть

Так как техника чтения складывается из 5-и компонентов, то работа соответственно должна вестись в каждом направлении. Мы попытались подобрать по несколько упражнений к каждому компоненту навыка чтения.

Способ чтения

После того как дети изучили все буквы и научились сливать их в слоги, они переходят на ступень синтетического чтения. Работа по формированию навыка чтения целыми словами довольно трудоёмкая. Прежде всего, она предполагает дыхательную гимнастику.

Помимо дыхательной гимнастики, хорошо воспользоваться чтением слогов, блоков. Таким образом, дети учатся произносить самые разнообразные буквосочетания в быстром темпе. Следуя основному принципу последовательности, слоговые таблицы постепенно усложняются и увеличиваются.

Хорошим упражнением для отработки чтения целыми словами являются скороговорки. Одновременно идёт работа над дикцией и скоростью. Если скороговорка длинная, то целесообразнее брать её по частям (на одном уроке первую строчку, на другом вторую и т.д., устраивая тем самым для каждого ученика ситуацию успеха, так как часть текста ребята уже знают и могут прочитать довольно быстро и без ошибок).

Правильность

Чрезмерное внимание развитию скорости чтения часто провоцирует неправильное чтение. Правильным чтением считается чтение без искажений, замены букв или слогов, пропуска или вставки, без повторов. Чтобы формирование правильности чтения было эффективным, учитель должен определить специальный режим чтения:

1) Каждодневность упражнений (специальные тексты, скороговорки, долгоговорки, заучивание наизусть стихов и прозы).

2) Предупреждения ошибок чтения; подготовка к чтению, вводная беседа, работа с разрезной азбукой (1 класс), разбор трудного слова по составу, хоровое чтение вслух трудных слов (по слогам, частям, целиком).

Также на правильность чтения влияет: поза при чтении, нормальное расстояние между глазами и текстом, предварительное чтение «про себя», образцовое чтение учителя.

Чтобы научить детей читать правильно, надо развивать их зрительную память и внимание. Этому способствуют:

- зрительные диктанты по картинкам, словам;

- карикатурные пробы;

- чтение предложение без гласных;

- методика «анаграммы»;

- чтение текста «задом наперед»;

- чтение текста из перемешавшихся букв.

Осознанность чтения– это умение читателя ясно, глубоко понять содержание текста. Оно складывается из значения отдельных слов, смысла предложений, частей текста.

Проверка осознанности чтения обычно проводится в ходе беседы по прочитанному. При этом вопросы должны касаться трёх уровней восприятия:

1 уровень – фактическое содержание.

2 уровень – понимание причинно-следственных связей, мотивации поступков персонажей.

3 уровень – собственная оценка действующих лиц, их поступков.

Чтобы дети научились осознанному чтению необходимо проводить:

- работу с текстом в 3 этапа (до чтения, во время чтения и после чтения);

- работать с новыми словами (школьные словарики);

- составлять план (простой, цитатный, с вопросами);

- пересказывать (простой и творческий).

Огромная работа должна вестись в направлении формирования скорочтения у детей.

Темп

Учёные доказали, что при чтении глаза находятся в одном из двух состояний: остановки или движения. Восприятие текста (чтение) происходит только в момент остановки глаз. Во время движения глаз текст не воспринимается. Темп чтения ребёнка во многом зависит от величины поля зрения, т. е. от количества слов, воспринимаемых им во время одной остановки. Исследования учёных показали, что для повышения скорости чтения необходимо:

- уменьшить число остановок глаз;

- увеличить число слов, воспринимаемых за одну фиксацию.

Одним из средств развития поля зрения являются Таблицы Шульте.

Таблицы Шульте хорошо развивают поле зрения. Изготовить их могут сами дети на уроках труда.

Центр таблицы выделяется или окрашивается в зеленый цвет. На этом зеленом пятне и концентрируется внимание учащихся.По такому же принципу изготавливаются и карточки с «рассыпанным» алфавитом.Учащиеся ведут счет про себя, указывая ручкой на цифры или буквы. В работе с таблицами используется памятка.

Всю работу с таблицами можно разбить на 3 этапа.

1 этап – малое поле зрения. Размер таблиц 9x9 см. Количество чисел или букв 9.

2 этап – поле зрения увеличивается. Размер таблиц 12x12 см. Количество чисел, букв до 16.

3 этап – поле зрения равно ширине страницы. Размер таблиц 18x18 см. Количество чисел, букв до 25.

На каждом этапе работа с таблицами ведётся в определённой последовательности: от простой к сложной. Скорость считывания таблиц тоже должна быть разной. Сначала таблицы считываются медленно, затем скорость увеличивается, и конечный результат – таблица считывается за 3-5 секунд.

Главное правило работы по таблице таково: глаза не должны блуждать по таблице, они смотрят только на выделенный квадрат, букву, круг и движутся в определённом направлении, одновременно стараясь, увидеть справа, слева, или всё вокруг.

Наибольшую популярность для увеличения скорости чтения завоевали такие конкретные упражнения:

- «Чтение блоков» - читают хором слоги, короткие слова.

- Чтение скороговорок;

- «Чтение – спринт»;

- «Чтение – разведка»;

- Чтение с подсчетом слов;

- Чтение с отстукиванием ритма;

- Чтение с напевами.

Существуют также упражнения:

«Финиш» — дети должны как можно быстрее молча прочитать текст до определенного слова или словосочетания. Сознательность чтения проверяется с помощью контрольных вопросов по содержанию прочитанного. Упражнение используется для развития скорости чтения и умения выделять основную информацию.

«Фотоглаз» — учащиеся должны найти заданное слово среди тех, которые демонстрируются на кодограмме. При считывании с кодограммы время фиксации каждого последующего слова сокращается. Упражнение развивает фиксационное поле.

«Буксир» — учитель громко читает текст вслух, изменяя скорость от 80 до 160 слов в минуту. Дети читают тот же текст «про себя», стараясь поспевать за учителем. Упражнение развивает скорость и гибкость чтения.

«Молния» — чередование чтения в комфортном режиме с чтением на максимально доступной для учащегося скорости.

Выразительность

Работа над формированием умения читать выразительно начинается именно в начальной школе. Наиболее правильно начинать её с формирования трёх умений:

1. Развивать и придавать своему голосу интонации: радостные и печальные, ласковые и гневные, шуточные и серьёзные, насмешливые и одобрительные, а также интонации перечисления, завершения, противостояния.

2. Выбирать нужный темп чтения (быстрый, ритмичный или плавный, размерный или же их сочетание).

3. Ставить логическое ударение в предложении.

Умение ставить логическое ударение, выделяя голосом слово, словосочетание, определяющее смысл всего предложения, можно отрабатывать практически на любом из стихотворных текстов, предложив ребятам выделить голосом сначала первое слово в строчках, затем второе, третье, четвертое. Когда дети научатся уверенно ставить логическое ударение по заданию учителя, можно переходить к самостоятельному поиску логически ударного слова в зависимости от цели автора.

Следующий важный этап нашей работы был посвящён мотивации читательской деятельности учащихся.

Чтобы дети улучшали свои результаты, необходимо поддерживать их интерес к чтению. Для этого можно использовать занимательные упражнения и задания творческого характера.

После того, как мы изучили всю теоретическую основу вопроса, начали внедрять новые приемы в свою практику.

Работали не только с детьми. Параллельно мы проводилиродительские собрания, на которых представляли их вниманию некоторые приемы улучшения техники чтения, объяснили, чем мы планируем заниматься, после чего мы обсудили какую помощь они могут оказать в этом процессе. Все родители получили памятки. Следующим нашим шагом была непосредственная работа с детьми, с результатами которой были ознакомлены все желающие родители.

Так как процесс повышения показателей техники чтения – это непрерывный процесс, то мы с ребятами старались использовать разные методы на всех уроках. Дети заинтересовались этой работой и с большим удовольствием выполняли все предложенные упражнения.

Чтобы перейти от слогового метода чтения к способу целыми словами, мы проводили дыхательную гимнастику:

- задуй свечу;

- обрызгай бельё водой;

- вдох со счетом;

- игра «в люфте».

Работая над правильностью чтения, мы проводили различные упражнения на развитие зрительной памяти:

- зрительные диктанты по картинкам, словам;

- карикатурные пробы;

- методика «анаграммы»;

- чтение текста «задом наперед»;

- чтение текста из перемешавшихся букв;

- чтение текста без гласных.

Для ускорения темпа чтения детям нравится работать с таблицами Шульте.Работу мы постепенно усложняли. Начинали с 9 цифр и постепенно дошли до целого алфавита из 33 букв. На данном этапе мы показываем все буквы ручкой, а на последующих рекомендуется все делать только глазами.

Мы также научились уже писать зрительные диктанты Федоренко. С большим азартом ученики читают слоговые таблицы и блоки, так как видят, что результат с каждым занятием улучшается.

Они очень любят проговаривать скороговорки с упражнениями, находить ошибки в загадках, играть в игры с буквами.

Также мы тренируемся в разных видах чтения:

«ЧТЕНИЕ — СПРИНТ»

«Чтение-спринт» заключается в том, что учащиеся на максимальной для них скорости читают про себя незнакомый текст, плотно сжав зубы и губы, а после прочтения текста отвечают на вопросы, которые учитель задал до чтения. Во время чтения учитель поторапливает детей: «Быстрей, быстрей, еще быстрей». При этом он добавляет: «Читать нужно все». Рекомендуется проводить это упражнение перед чтением вслух каждого текста в учебнике.

Перед чтением рекомендуется подготовить класс психологически, дать команды: «Приготовиться!», «Внимание!», «Марш!». При обучении «Чтению-спринт» используется памятка:

П А М Я Т К А

Плотно сожми губы и зубы

Читай только глазами

Читай как можно быстрей

Ответь на вопросы к тексту

«ЧТЕНИЕ — РАЗВЕДКА»

В целях обучения детей вертикальному чтению используется упражнение «Чтение-разведка». Оно заключается в том, что учащиеся на максимальной Скорости просматривают текст и находят ответы на задания учителя:

-Найти в тексте нужное слово как можно быстрее (это тренирует вертикальное движение глаз по странице)

-Найти за 1 минуту слово на данную букву.

-Взрослый начинает читать предложение, например в середине текста, а ребёнок должен быстро найти и дочитать вместе со взрослым.

Используется памятка:

П А М Я Т К А

Плотно сожми губы и зубы.

Поставь пальцы на начало и конец строки.

Просматривая текст вертикальным движением глаз, найди ответы на вопросы.

Это упражнение можно использовать на уроках русского языка. Например, разведчики находят в тексте словарные слова или слова на какое-либо правило. На уроках математики можно предложить отыскать среди примеров пример с определенным ответом.

Все описанные выше упражнения проводятся на незнакомом тексте, после чего он перечитывается вслух и над ним проводится работа по обычной, традиционной методике.

ЧТЕНИЕ С ПОДСЧЕТОМ СЛОВ

Это упражнение заключается в том, что учащиеся на максимальной для них скорости, считая про себя слова текста, одновременно должны уяснить и его содержание, а после окончания подсчета числа слов назвать это число и ответить на сформулированные учителем перед чтением вопросы к тексту.

ЧТЕНИЕ С ОТСТУКИВАНИЕМ РИТМА

ЧТЕНИЕ С НАПЕВАНИЕМ

Заинтересовала ребят также работа с фразеологизмами и пословицами. С первого раза им запомнились и полюбились такие упражнения как «финиш», «Фотограф», «буксир», «молния».

- «Финиш» — дети должны как можно быстрее молча прочитать текст до определенного слова или словосочетания. Сознательность чтения проверяется с помощью контрольных вопросов по содержанию прочитанного. Упражнение используется для развития скорости чтения и умения выделять основную информацию.

- «Фотоглаз» — учащиеся должны найти заданное слово среди тех, которые демонстрируются на кодограмме. При считывании с кодограммы время фиксации каждого последующего слова сокращается. Упражнение развивает фиксационное поле.

- «Буксир» — учитель громко читает текст вслух, изменяя скорость от 80 до 160 слов в минуту. Дети читают тот же текст «про себя», стараясь поспевать за учителем. Упражнение развивает скорость и гибкость чтения.

- «Молния» — чередование чтения в комфортном режиме с чтением на максимально доступной для учащегося скорости.

Для отработки выразительного чтения мы берем 1 предложение и читаем его по-разному, при этом следим как меняется его смысл. С этой же целью мы часто читаем по ролям тексты, отрывки, стихи.

Для поддержания интереса, мы проводим много занимательных упражнений:

Проблемой улучшения техники чтения мы занимались 1 год в определенной системе. Очень хочется, чтобы результаты сразу стали хорошими, но такого не бывает. Тем не менее, есть явные улучшения.

Таким образом, наша гипотеза о том, что улучшить технику чтения с помощью специально разработанных способов и приёмов разных авторов можно, подтвердилась. Но конечная цель пока еще не достигнута. К ней мы дойдём только к концу 4 класса.

В ходе работы над проектом были изучены и обобщены теоретические основы смыслового чтения, изучены и применены на практике различные способы и приемы чтения, разработаны диагностические карты для контроля формирования навыков смыслового чтения в соответствии с современными критериями.

И напоследок мы хотим обратиться к Вам, уважаемые учителя предметники, «Каждый учитель-предметник должен специально отслеживать формирование УУД на уроках по своему предмету. Помните о метапредметной программе «Основы смыслового чтения и работа с текстом». Включайте работу над таким общеучебным универсальным действием, как смысловое чтение в каждый свой урок: ведь именно оно лежит в основе умения учиться.

Список литературы:

«Быстрое обучение чтению» О. Узорова, Е. Нефедова

«Резервы обучения чтению» В.Н. Зайцев

«Как учить читать детей» Д.Б. Эльконин

«Как преодолеть трудности в обучении чтению» С. Н. Костромина, Л. Г. Нагаева

«Развитие и коррекция навыков чтения» Л. Н. Лисенкова

Интернетресурсы.

![]()

Таблица № 1

| са | со | су | сы | си |

| на | но | ну | ны | ни |

| ба | бо | бу | бы | би |

| ва | во | ву | вы | ви |

| га | го | гу | гы | ги |

| да | до | ду | ды | ди |

| за | зо | зу | зы | зи |

| ла | ло | лу | лы | ли |

| ма | мо | му | мы | ми |

| па | по | пу | пы | пи |

| ра | ро | ру | ры | ри |

| та | то | ту | ты | ти |

| фа | фо | фу | фы | фи |

Таблица № 2

| бе | бё | бя | бю | бь |

| ве | вё | вя | вю | вь |

| ге | гё | гя | гю | гь |

| де | дё | дя | дю | дь |

| зе | зё | зя | зю | зь |

| ке | кё | кя | кю | кь |

| ле | лё | ля | лю | ль |

| ме | мё | мя | мю | мь |

| не | нё | ня | ню | нь |

| пе | пё | пя | пю | пь |

| ре | рё | ря | рю | рь |

| се | сё | ся | сю | сь |

| те | тё | тя | тю | ть |

| фе | фё | фя | фю | фь |

| хе | хё | хя | хю | хь |

Упражнение № 5 Слоговые цепочки

| е е зе зе е е бе бе е е те те е е ле ле е е ке |

| е е езе е е ебе е ете ете е еле еле е еке еке |

| я я зя зя я я бя бя я я тя тя я я ля ля я кя |

| я язя яза я ябя яба я ятя ята я яля яла якя |

Упражнение № 6 Слоговые цепочки

| ё ё зё зё ё ё бё бё ё ё тё тё ё ё лё лё ё ё кё |

| ё ёзё ёзо ё ёбё ёбо ё ётё ёто ё ёлё ёло ёкё ёко |

| ю ю зю зю ю ю бю бю ю ю тю тю ю ю лю |

| ю юзю юзу ю юбю юбу ю ютю юту юлю юлу |

1-й класс (4 четверть)

Котёнок

Грустно Веронике. Пропал любимый котёнок.

Папа подарил ей смешного пу-шис-то-го котёнка. Вероника назвала его Пушок. Он был весь серый. Розо-вый носик всегда был в молоке. А ещё ему нравился клу-бок ниток. "Где клубок?" – ворчала бабушка.

А теперь друг пропал!

Однажды вечером Вероника открыла дверь. На пороге сидел мокрый и голодный Пушок. Беглец вернулся!

( 53 слова )

Вопросы и задания:

1. Какой подарок сделал папа дочке?

2. Расскажи, какой был котёнок.

3. Прочти только те предложения, в которых говорится о пропаже любимого котёнка и его появлении.

2-й класс (4 четверть)

К.Д.Ушинский

Спор животных

Корова, лошадь и собака заспорили между собою, кого из них хозяин больше любит.

– Конечно, меня, – говорит лошадь, – я ему соху и борону таскаю, дрова из лесу вожу; сам он на мне в город ездит; пропал бы он без меня совсем.

Нет, хозяин любит больше меня, – говорит корова, – я всю его семью молоком кормлю.

– Нет, меня, – ворчит собака, – я его добро стерегу.

Послушал хозяин этот спор и говорит: "Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на своём месте".

(81 слово)

Вопросы и задания:

1. О чём спорили лошадь, собака и корова?

2. Какую пользу приносят человеку все эти животные? Расскажи.

3. Что хозяин ответил животным? Найди в тексте эти слова и прочти их.

4. Объясни значение выражения "спорить по-пустому".

3-й класс (4 четверть)

Г. Снегирёв

Рысь – лесная кошка

Рысь – лесная кошка. И повадки у неё кошачьи. Втянет когти и, как на подушечках, ходит бесшумно, ищет добычу. Рысь тоже охотится на лесных мышей, но не только на мышей, а и на зайцев, косуль и оленей. Затаится на ветке над оленьей тропой и терпеливо ждёт, когда мимо пройдут олени. Тогда бросится, вцепится в шею последнего оленя. Бежит олень по глубокому снегу, но не сбросить ему хищную рысь.

Летом на лесной поляне можно увидеть, как играют рысьи котята. Но помни: мать где-то близко – и долго не смотри на них.

Можно приручить тигра, льва, но трудно приручить рысёнка. Хоть слепым котёнком возьми его в дом, всё равно он будет царапаться, кусаться и вырываться на волю.

(113 слов)

Вопросы:

Что ты узнал о лесной кошке?

Как ты думаешь, почему рысь невозможно приручить?

4-й класс (4 четверть) Г. Снегирёв Енот-полоскун

Енота ещё называют енотовидной собакой. Он и вправду похож на собачку с короткими ногами, длинным и пушистым мехом.

Енот хорошо лазает по деревьям. Он живёт в дуплах деревьев и норах, которые не любит рыть сам. Часто он забирается в старые барсучьи и лисьи норы. Своё жильё енот выбирает поближе к ручью или речке под кучей хвороста. Днём он спит, но, как только стемнеет, вылезает из норы и бродит по лесу в поисках пищи. Енот любит ягоды, орехи, желуди. Попадётся еноту птичье гнездо – он яйца съест, поймает кузнечика – тоже съест. На болоте он ловит лягушек. Но чаще всего его можно встретить на мелководье ручья или речки. Там он ловит раков, рыбу. Перед тем как съесть рыбу, енот долго полощет её в воде. Вот и прозвали его полоскуном.

Зимой в сильный мороз енот спит в своей норе или дупле дерева. Как потеплеет, просыпается и выходит на охоту. Енот бегает плохо, собаки и даже охотники на лыжах легко догоняют его. Енот хотя и небольшой зверь, да взять его не просто. Лиса знает острые зубы его, длинные когти и не нападает на енота. Только для волков и рыси енот – желанная добыча. (187 слов)

Вопросы и задания:

1. Расскажи, что собой представляет енотовидная собака.

2. Почему енота называют "полоскун"?

3. Чьи норы любит занимать енот? Почему?

4. Кого ему следует опасаться в лесу? Прочитай это место в тексте.5. Попробуй заменить выражение "желанная добыча" синонимом.

Тексты зрительных диктантов (по И. Т. Федоренко)

Диктант 1

1. Тает снег. (8 букв)

2. Идёт дождь. (9)

3. Небо хмурое. (10)

4. Коля заболел. (11)

5. Запели птицы. (11)

Диктант 2

1. Поле опустело. (12)

2. Трещат морозы. (12)

3. Я ищу землянику. (13)

4. В лесу росла ель. (13)

5. Наступила осень. (14)

Диктант 3

1. Дни стали короче. (14)

2. В лесу много берёз. (15)

3. Прилетели птички. (15)

4. Ярко светит солнце. (16)

5. Лида вытерла доску. (16)

Диктант 4

1. Весело бегут ручьи. (16)

2. Подул резкий ветер. (16)

3. Зоя прилежно учится. (17)

4. Дятел долбил дерево. (17)

5. Я хочу посадить цветы. (18)

Диктант 5

1. Иней запушил деревья. (18)

2. Без воды цветы вянут. (19)

3. Пролетело жаркое лето. (19)

4. Возле дома посадили ель. (20)

5. Солнышко светит и греет. (20)

Диктант 6

1. Федя решил задачу у доски. (21)

2. Загорелась в небе зорька. (21)

3. На деревьях сверкал иней. (21)

4. Город Киев стоит на Днепре. (22)

5. В лесу собирают землянику. (22)

Диктант 7

1. Зимой река покрылась льдом. (23)

2. Мальчик подарил маме цветы. (23)

3. Крестьяне работают на лугу. (23)

4. Дежурные стёрли пыль с доски. (24)

5. Из короба выбрались цыплята. (24)

Диктант 8

1. Мы жили возле берёзовой рощи. (24)

2. Небо покрылось серыми тучами. (25)

3. Дети посадили во дворе акацию. (25)

4. Бабушка купила внуку букварь. (25)

5. Землю согрело тёплое солнышко. (26)

Диктант 9

1. Моя сестра работает на фабрике. (26)

2. Ласково грело весеннее солнце. (26)

3. Идёт дождь. (10)

4. Мы любим наш Киев. (14)

5. Береги учебные вещи. (17)

Диктант 10

1. У Андрея чистая тетрадь. (20)

2. Помогай своему товарищу. (21)

3. Воды морей солёные на вкус. (22)

4. Наша страна борется за мир. (22)

5. Эти мальчики - весёлые ребята. (24)

Диктант 11

1. Дети ходили в лес за грибами. (23)

2. Началась большая перемена. (23)

3. Мальчики - будущие отличники. (24)

4. Красивы улицы нашего города. (24)

5. Москва - столица нашей Родины. (24)

Диктант 12

1. Школьники поливают саженцы. (24)

2. Депутаты съехались на съезд. (24)

3. Надо быть честными и правдивыми. (25)

4. Звёзды сияют на башнях Кремля. (25)

5. Летом наша семья жила на Волге. (25)

Диктант 13

1. Весело колосится густая рожь. (25)

2. Поля запорошило белым снегом. (25)

3. Мы читали интересный рассказ. (25)

4. Учёный много и упорно работал. (25)

5. Новые дома растут очень быстро. (26)

Диктант 14

1. Из машины вышел Митрофан Фомич. (26)

2. Мальчики принесли сухих веток. (26)

3. В поле поспевают рожь и пшеница. (26)

4. Молодёжь приехала на стройку. (24)

5. Дети всех стран хотят жить в мире. (27)

Диктант 15

1. Свежий ветерок повеял прохладой. (28)

2. Сверкнула молния, и загремел гром. (28)

3. Давно скосили луга и поля фермеры. (28)

4. Белка взобралась на верхнюю ветку. (29)

5. Солнце светило ярко, и дети купались. (30)

Диктант 16

1. Весь народ гордится героями космоса. (29)

2. Дедушка Филипп пасёт большое стадо. (30)

3. Люблю я в поле встречать восход солнца. (32)

4. Поднялась за рекой большая серая туча. (32)

5. В далёкой тайге живут охотники - эвенки. (33)

Диктант 17

1. Все радовались встрече с космонавтами. (33)

2. Разведчики отправились в опасный путь. (33)

3. Дружная семья и землю превратит в золото. (34)

4. Обувь всегда необходимо очищать от пыли. (34)

5. Зацветёт, зазеленеет наш весёлый огород. (34)

Диктант 18

1. Меж редеющих верхушек показалась синева. (35)

2. Хороши привольные широкие степи Украины. (35)

3. На смелого собака лает, а трусливого кусает. (36)

4. Нам велит трудиться школа, учит этому отряд. (36)

5. Наш народ хочет жить в мире со всеми народами. (37)

Диктант 19

1. В тайге водятся хищные животные: волки, рыси. (36)

2. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. (36)

3. Школьники готовятся к новому учебному году. (37)

4. Много работы в школьном саду ранней весной. (36)

5. На берегу моря раскинулся лагерь отдыха. (34)

Диктант 20

1. Скоро небо покроется тучами, заморосит дождь. (38)

2. Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел. (38)

3. Пробилась из-под земли вода, и родился родничок. (39)

4. От города в тайгу строители проложили шоссе. (37)

5. Цветы были не знакомые, похожие на колокольчики. (40)

Диктант 21

1. Прохладная вода хорошо освежает уставших ребят. (41)

2. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и скрипит. (42)

3. Победа над врагом наполнила грудь воина счастьем. (42)

4. Каждый день тысячи людей въезжают в новые квартиры. (43)

5. Школьники выращивают мандарины, лимоны, апельсины. (44)

Диктант 22

1. По лесной заросшей тропе осторожно идёт пограничник. (45)

2. Начальник подошёл к окну и увидел за ним строящийся дом. (46)

3. Наша страна живёт в мире и дружбе с другими народами. (43)

4. Часть Сибири покрыта крутыми и обрывистыми горами. (43)

5. По нашему краю течёт красивая полноводная река Енисей. (46)