Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Городской центр внешкольной работы «Досуг»

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Инновационные технологии в образовательном процессе

Подготовлен

Субботиной О.А. , методистом

Г. Красный Сулин

Ростовская область

2016г.

«Менять педагогические ориентиры – это самое трудное

и самое необходимое, что приходится делать сегодня»

В.А. Караковский

I. Мы живем в стремительно развивающемся обществе. Работать по – старому уже невозможно. Необходимо постоянное движение вперед. О том, что учитель живет до тех пор, пока он сам учится, известно давно. Но методическое обучение педагогов должно быть научно – организованным, системным, целенаправленным, то есть способствующим его постоянному личностному и профессиональному развитию.

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает широкую возможность педагогическим коллективам выбирать и конструировать педагогический и методический процессы по любой модели, включая авторские. В этом направлении идет активный процесс модернизации образования. А это: разработка различных вариантов его содержания; использование возможностей современной науки в повышении эффективности образовательных и методических структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий.

Актуальность проблемы технологизации образования объясняется стремительным распространением различных инноваций, в том числе новейших педагогических технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с другой.

Вот наглядный пример из нашей практики. Наша методическая служба поставила задачу: провести мониторинг применения современных технологий в практике работы педагогов. Им был предложен опросный лист, в котором нужно указать технологии, методы, способы и формы работы, применяемые в своей практике. Обработав полученные материалы, мы пришли к выводу, что учителя не владеют четким разграничением этих понятий. Данные исследования дали нам возможность провести целый ряд мероприятий по обучению и разъяснению всех понятий и положений. Еще Карл Линней сказал «Если не знаешь названий, то теряется и познание вещей».

Мы понимаем, что модернизация образования, в первую очередь, должна вывести педагога на новый уровень профессиональной компетентности.

Использование же в педагогической деятельности различных инновационных образовательных технологий позволяет педагогам повысить мотивацию обучающихся, профессионально – практическую направленность занятий, а следовательно, добиваться более гарантированных запланированных результатов в своей профессионально – педагогической деятельности.

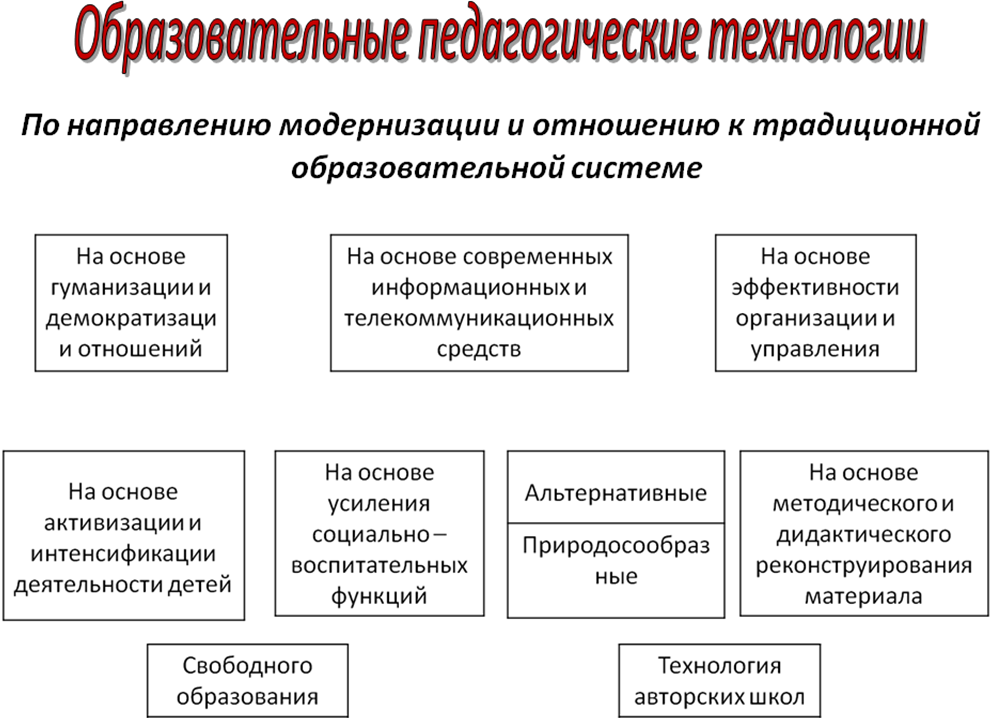

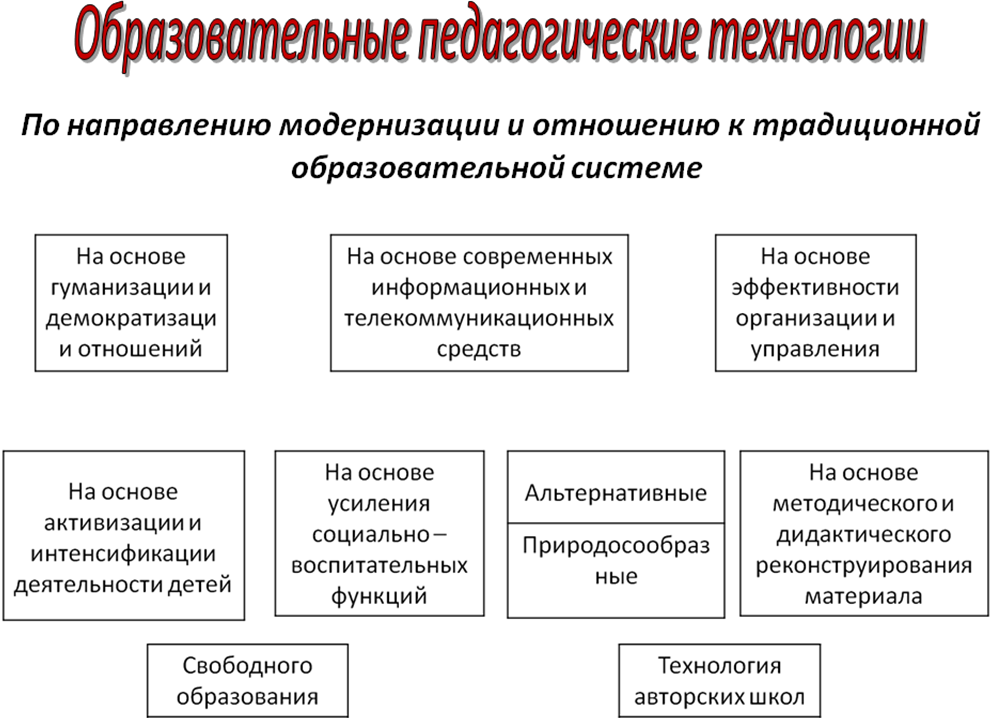

II. Модернизация Российского образования предполагает качественное изменение содержания образовательных технологий.

Основные направления модернизации педагогических технологий и комментарий к ним.

Направления модернизации

1. Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений. Это технологии с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, нежёстким, демократическим управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. К ним относятся педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвшш, система преподавания литературы как предмета, формирующего человека, Е.Н. Ильина и др.

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Примеры: игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения на основе конспектов опорных сигналов.

3. Педагогические технологии на основе эффективности организации и управления процессом обучения. Примеры: программированное обучение, технологии дифференцированного обучения, технологии индивидуализации обучения, перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом управлении, компьютерные (информационные) технологии.

4. Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и дидактического реконструирования учебного материала: укрупнение дидактических единиц, технология «Диалог культур» , система «Экология и диалектика», технология реализации теории поэтапного формирования умственных действий.

5. Педагогические технологии на основе усиления социально-воспитательных функций: технология адаптивной школы, здоровьесберегающие технологии.

6. Педагогические технологии на основе современных информационно-телекоммуникационных средств.

7. Технологии на основе усиления социально-воспитательных функций (целенаправленно организованные воздействия со стороны среды, социальных субъектов воспитания).

8. Технологии развивающего образования: альтернативные, радикально изменяющие обучение. (технологии свободного образования и природосообразные).

^ 9. Целостные политехнологии авторских школ: «Школа самоопределения» А.Н. Тубельского, «Русская школа» И.Ф. Гончарова, «Школа для всех» Е.А. Ямбурга, «Школа-парк» М. Балабана.

Ш. Что же определяет понятие – педагогическая технология?

В первую очередь – методы и способы обучения и воспитания.

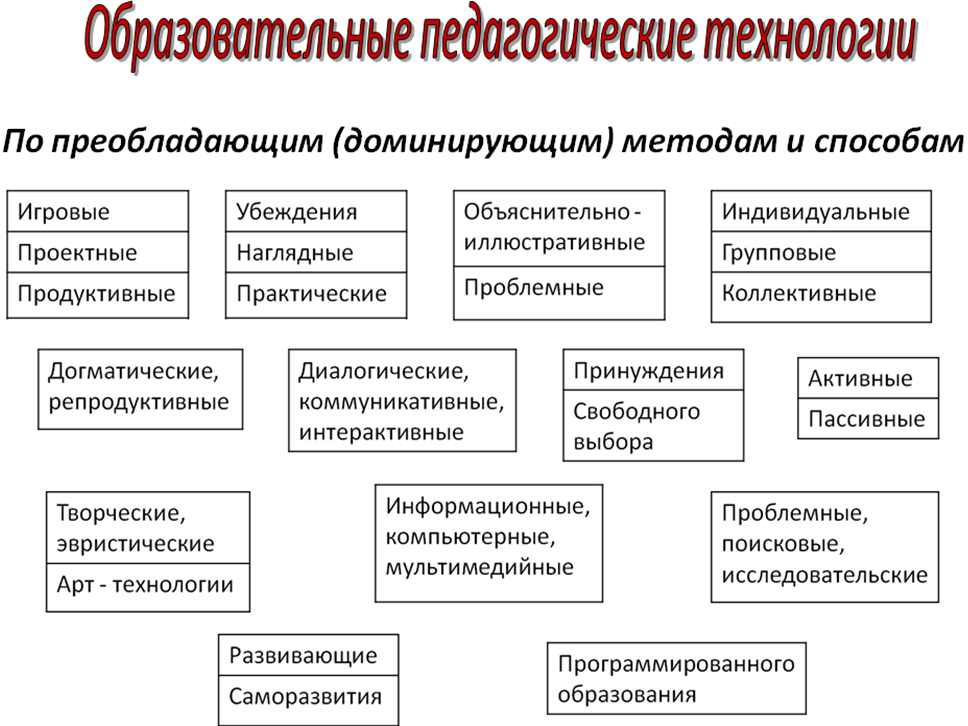

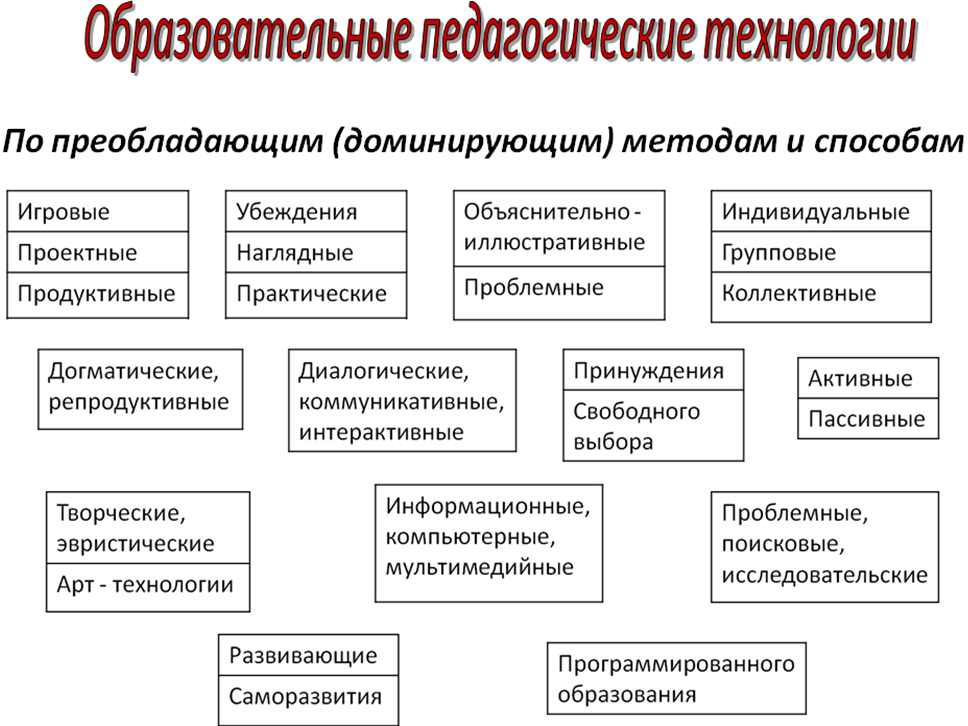

Методы и способы обучения и воспитания определяют названия многих существующих технологий:

догматические, репродуктивные,

объяснительно – иллюстративные,

принуждения,

трудовые,

свободного выбора,

групповые, коллективные,

проблемные, поисковые, исследовательские,

технология развития критического мышления,

развивающие, саморазвития, творческие,

информационные, интерактивные,

программированного образования,

диалогические, коммуникативные, игровые,

технология «Дебаты»,

арттехнологии.

Здесь представлены не все известные в педагогической науке, но самые актуальные и самые распространенные в применении на практике.

IV. Современное традиционное обучение (ТО) строилось на классической классно – урочной технологии и предполагало:

- лекционно – семинарско – зачетную систему;

- уроки – лекции;

- практические занятия;

- практикумы;

- уроки – семинары;

- лабораторные работы.

Нельзя сказать о так называемой «казарменной педагогике», когда учитель занимал такой высокий «пьедестал», а ученик абсолютно подавлялся авторитетом учителя. Дисциплина на таких уроках – идеальна, страх детский – высокий, продуктивность урока – низкая. Еще остались среди учительства такие мастера своего дела. И наша задача, как руководителей образовательным процессом в школе, изменить менталитет своих коллег, которые работаю по – старинке, которые не приемлют нового, не хотят изменений.

V. В российской классификации педагогических технологий существует 15 образовательных технологий. Это понятие многомерное: в теории и практике работу ОУ существует много вариантов УВП.

Каждый автор и исполнитель приносит в педагогический процесс что-то свое, индивидуальное, в связи с чем говорят, что у каждого автора есть своя конкретная технология.

Научный подход объединения технологии в классы по наиболее существенным сторонам и признакам. Например:

VI. Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденции инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, развивающей и личностно – ориентированной систем обучения; понимания сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования оптимальной авторской методической системы, умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической деятельности в целом.

Так что же такое – современные инновационные педагогические технологии?

Технологии развивающего образования:

Образование на основе потребности человека

Технология «Автодидактика»

Природно – рефлексивная технология саморазвития

Педагогическое творческое самоопределение

Курс «Основы жизненного самоопределения»

III. Технологии авторских школ:

IV. Информационно – коммуникационные образовательные технологии:

Технологии формирования информационной культуры (модель «Информатизация ОУ», модель «Непрерывное формирование информационной культуры», курс «Информационная культура», модель «Базовый курс «Информатика и ИКТ» и т.д.)

Технология применения средств ИКТ в предметном обучении («Машинное программированное обучение», модель «Виртуальная реальность», «Виртуальная школа», учебное кино, видеотехнологии)

Технология компьютерного урока (электронные приложения к учебникам)

Технология использования Интернет в УВП (модель ТОГИС, модель телекоммуникаций, дистанционное обучение интернет – конструирование, школьные сайты)

Технология медиаобразования (модель «Медиаобразование», как учебный курс, модель «Медиаобразование, интегрированное с базовым» и т.д.)

Технология использования средств ИКТ в управлении школой

V. Социально – воспитательные технологии:

Семейное воспитание

Дошкольное воспитание

Технология «Школа – центр, воспитания в социальной среде»

Технологии социально – педагогических комплексов

Технология дополнительного образования

Технология воспитания и обучения детей с проблемами

Технология социально – педагогической реабилитации и поддержки

Технология установления связей с общественностью (PR – технологии)

Воспитательные технологии:

Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова (совместного творческого воспитания)

Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского

Технология воспитания на основе системного подхода В.А. Караковского

Шоу - технология

Технология индивидуализированного воспитания (модель психолого – педагогической поддержки и сопровождения ребенка)

Технология нейролингвистического программирования (гендерная (полоролевая) дифференциация)

Технология организации самовоспитания (педагогика успеха)

Технология воспитания духовной культуры молодого поколения (модель «Воспитание патриотизма и гражданственности»; концепция Школы «живой культуры»; концепция художника Б.М. Неменского «Мудрость красоты»)

VII. Особое внимание мы хотели бы обратить на ИКТехнологии.

Интерактивные формы и методы обучения завоевывают сегодня все большее признание и используются как при преподавании различных учебных предметов в школе, так и в практике педагога дополнительного образования.

Интерактивные методы обучения показывают новые возможности, связанные, прежде всего, с налаживанием межличностного взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Конечной ступенью профессионального развития педагога называют педагогическое мастерство, под которым традиционно понимают доведенную до высокой степени совершенства обучающую и воспитательную умелость, отражающую особую отшлифованность методов и приемов применения психолого – педагогической теории на практике, благодаря чему обеспечивается высокая эффективность УВП. Но в современных условиях и этого недостаточно.

Чтобы быть Мастером своего дела нужно еще постоянное желание самого педагога совершенствоваться, овладевать новыми знаниями и умениями, чтобы потом твои ученики на высоком уровне у тебя могли учиться.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инновационность всегда была свойственна педагогической деятельности как важнейшая характеристика, отражающая процесс развития педагогической науки и практики. Инновации сегодня призваны гармонизировать отношения в образовательном процессе, привести его результаты в соответствие с требованиями общества и индивидуальными потребностями человека, решить проблемы формирования социально полезной и успешной личности. Слово инновация в переводе означает «нововведение, обновление, новинка» (от лат. in – «в» и novus – «новое»).

Синтезируя наиболее признанные научно-педагогической общественностью трактовки термина «инновация», инновацию в образовании можно определить как введение нового в цели, содержание и организацию образовательного процесса с целью развития образования и оптимизации образовательной системы. Инновационный процесс в образовании – процесс совершенствования образовательной практики, развития образовательных систем на основе нововведений (В.И. Загвязинский). Инновационный процесс отражает формирование и развитие содержания и организации нового (Т.И. Шамова).

Формирование инновационной направленности предполагает использование определенных критериев, позволяющих судить об эффективности того или иного нововведения. Наиболее признанными критериями, используемыми для оценивания педагогических инноваций, являются новизна, оптимальность, результативность, возможность творческого применения в массовой практике (Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин). Новизна выступает первым и наиболее очевидным, но не единственным критерием в оценивании инновации. Н.В. Бордовская и А.А. Реан предлагают выделять три вида новизны: - абсолютная новизна (не имеющая аналогов и прототипов); - относительная новизна (в отдельных элементах новшества); - псевдоновизна («оригинальничанье», «изобретательские мелочи», несущественные в педагогическом процессе) [2].

В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов выделяют четыре уровня новизны (в порядке понижения):

1) абсолютная новизна;

2) локально-абсолютная новизна;

3) условная новизна;

4) субъективная новизна [5, с. 547-548].

Абсолютная новизна признаётся за новшеством, которое не применялось ранее и охватывает весь педагогический процесс. Локально-абсолютная новизна подразумевает ограниченность применения новшества возрастными, предметными, территориальными или иными рамками. Условная новизна проявляется, если ранее известная педагогическая идея, концепция или технология находит воплощение в новых условиях. Наконец, новизна носит субъективный характер, когда педагог сталкивается с чем-то новым для себя, даже если это хорошо известно многим его коллегам.

В инновационной деятельности может присутствовать новизна разных уровней, например: абсолютно новая идея реализуется в преподавании отдельного предмета на основе хорошо известных педагогических технологий, при этом, естественно, для педагогов, осуществляющих инновационную деятельность и изучающих опыт коллег, новизна будет являться субъективной. И.П. Подласый считает, что новизна в педагогических инновациях не может быть «абсолютной», поскольку инновационные процессы высокого уровня в современной школе в той или иной мере всегда опираются на старые, многократно проверенные идеи, подходы, принципы, концепции, технологии, обеспечивая тем самым преемственность в развитии образовательных систем.

В частности, среди наиболее продуктивных нововведений он выделяет инновации, основанные на «не новой, но постоянно актуальной и далеко не исчерпавшей себя общей идее и практической технологии оптимизации учебно-воспитательного процесса» [3]. Критерий результативности в оценивании инноваций означает наличие устойчивого положительного результата нововведения. При определении результативности важно учесть основные факторы, повлиявшие на результат, а также верность воплощения в практике инновационных идей, концепций, технологий.

Оптимальность как критерий эффективности инноваций отражает соотношение затрат (времени, материальных средств, человеческих ресурсов, умственных и физических усилий и т.д.) и результата. Ю.К. Бабанский, обосновывая принцип оптимизации в образовании и способы оптимизации педагогического процесса, указывает, что оптимальным является учебно-воспитательный процесс, в котором выполняются два основных условия:

1) получение максимально возможных в данных условиях результатов в образовании, воспитании и развитии учащихся;

2) соблюдение установленных нормативов затрат времени как в классной, так и в домашней работе учащихся [1].

Основываясь на трудах Ю. К. Бабанского, И. П. Подласого, М. Л. Портнова, В. А. Сластёнина и др., оптимальными можно признать инновации, в результате которых реализуются одно или несколько из следующих условий:

1) снижаются затраты на осуществление педагогического процесса и освобождаются ресурсы для другой деятельности;

2) достижение лучшего результата не требует дополнительных затрат;

3) дополнительные затраты не оказывают негативного влияния на физическое и психическое здоровье детей и окупаются высоким результатом образования, воспитания и развития школьников.

Критерий возможности творческого применения в массовом опыте отражает научно-практическую ценность инновации. Использование этого критерия позволяет выявить степень востребованности инновации в педагогической практике. Очевидно, что ценность оригинальной педагогической идеи тем выше, чем шире круг её применения. Инновация, внедрение которой в массовую практику ограничено специфическими требованиями к личности учителя, сложностью технического обеспечения и дороговизной необходимых материальных средств, особенностями местных условий, менее ценна, даже если она обладает всеми признаками инновационности по предыдущим критериям. Что касается оценки инновационных проектов, то здесь можно выделить три группы критериев.

1. Общие критерии – позволяют оценить значимость (общественную и профессионально-деятельностную) предполагаемого проекта с точки зрения основных тенденций, целей и направлений развития и реформирования образования на разных уровнях его организации. Состав критериев:

– актуальность представленного проекта: необходимость и своевременность реализации проектной идеи для совершенствования и развития соответствующего фрагмента образовательной системы;

– новизна (оригинальность) проектной идеи: принципиально новый подход, совершенствование существующей образовательной ситуации, модернизация массово-педагогической практики, предложение альтернативы и т.д.;

– масштабность проекта: локальный, местный, региональный, межрегиональный, общегосударственный;

– системность проекта: фрагментарный или системный характер (сценарий отдельного урока или образовательная программа, набор педагогических действий или образовательные технологии, методическое или научно-организационное обеспечение и т.д.);

– эффективность проекта: улучшение, существенное обогащение, кардинальное преобразование существующей образовательной ситуации;

– транслируемость проектной идеи: экстраординарность условий реализации идеи иди возможность ее тиражирования.

Основой общей критериальной оценкой является соответствие предполагаемых действий концептуальным целям и программным установкам проекта.

2. Специальные критерии – позволяют оценить компетентность автора проектной идеи и содержательность проекта с точки зрения его полноты, соответствия нормативным и понятийным требованиям. Состав критериев:

– полнота структуры проекта: анализ образовательной ситуации, развернутая концепция проекта (проектная идея, описание проблем, постановка целей, формирование задач), содержательная и организационная модель образовательной системы или ее фрагмента, план реализации проекта с ресурсным обеспечением, смета реализации;

– степень проработанности структурных элементов проекта: полнота, углубленность, конкретность и т.д.;

– согласованность структурных частей проекта: соответствие анализа ситуации описанию проблем, концепции – основным направлениям деятельности, целей и задач проекта – существующим и необходимым ресурсам (технологическим, организационных, профессиональных, финансовых и т.д.).

Основой специальной критериальной оценки является соответствие целей, задач программы и плана действий той предметной области образования, относительно которой предполагаются инновационные преобразования.

3. Конкретные практические критерии – позволяют оценивать степень обоснованности проекта с точки зрения возможностей его воплощения и жизнеспособности. Состав критериев:

– реалистичность проекта: соответствие идеи, целей и задач проекта реальной образовательной ситуации, уровень обеспеченности проекта разного рода ресурсами, выявленность источников дополнительных ресурсов;

– реализуемость проекта: наличие, вовлеченность и согласованность действий других субъектов образовательной ситуации с действиями автора проекта при его реализации (характер организационно-деятельностного ресурса);

– инструментальность (управляемость) проекта: наличие научно-организационного обеспечения, способов и плана действий по реализации проекта, сформированность образовательных ресурсов.

Основой конкретной критериальной оценки является наличие специальных механизмов формирования разнообразных ресурсов, профессионально-деятельностных коалиций субъектов из разных общественных практик и их соответствия реальной образовательной ситуации, на которую ориентирован данный проект.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения [Текст] / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1977. – 254с.

2. Бордовская, Н.В., Реан, А.А. Педагогика: учеб. для вузов [Текст] / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2001. – 304с.

3. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ. пед. вузов: В 2 кн. [Текст] / И.П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576с.

4. Подымова, Л.С. Введение в инновационную педагогику [Текст] / Л.С. Подымова. – Курск, 1994. – 168с.

5. Сластенин, В.А., Исаев, И.Ф., Шиянов, Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. учебных заведений [Текст] / В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 576с.

6. Сластенин, В.А., Подымова, Л.С. Педагогика: инновационная деятельность [Текст] / В.А. Сластенин, Л.С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – 224с.